27,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

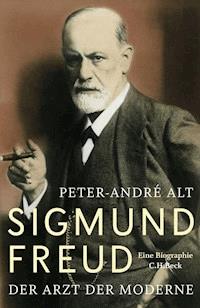

Kaum jemand hat ein ganzes Zeitalter durch sein Denken so tiefgreifend verändert wie Sigmund Freud. Nach Freud träumen und lieben, denken und phantasieren wir anders. Diese grandiose Biographie schildert Freuds Leben und die Entwicklung der Psychoanalyse als großen Roman des Geistes.

Wien im sinkenden 19. Jahrhundert: Eine bessere Kulisse für die Seelenleiden des modernen Menschen, für seine Existenzlügen und zerbrechenden Selbstbilder, als die prachtvoll morbide Hauptstadt des k.u.k.-Reiches ist kaum vorstellbar. Hier arbeitet der Nervenarzt Sigmund Freud an seinen bahnbrechenden Theorien zu Sexualität und Neurose, Traum und Unbewusstem, Familie und Gesellschaft, Märchen und Mythos. Peter-André Alt erzählt, gestützt auf unveröffentlichtes Material, von der Bewegung der Psychoanalyse, ihrem Siegeszug und ihren Niederlagen, und er portraitiert Freud als selbstkritischen Dogmatiker und wissenschaftlichen Eroberer, als jüdischen Atheisten und leidenschaftlichen Familienvater, als eminent gebildeten Leser und großen Schriftsteller, nicht zuletzt als einen Zerrissenen, der die Nöte der Seele, von denen die Psychoanalyse befreien sollte, selbst aus dunkler Erfahrung kannte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Peter-André Alt

Sigmund Freud

Der Arzt der Moderne

Eine Biographie

C.H.Beck

Zum Buch

Kaum jemand hat ein ganzes Zeitalter durch sein Werk so tiefgreifend verändert wie Sigmund Freud. Nach Freud träumen und lieben, denken und phantasieren wir anders. Diese grandiose Biographie schildert Freuds Leben und die Entwicklung der Psychoanalyse als großen Roman des Geistes.

Wien im sinkenden 19. Jahrhundert: Die prachtvoll morbide Hauptstadt des k.u.k-Reiches ist die ideale Kulisse für die Seelenleiden des modernen Menschen, für seine Existenzlügen und zerbrechenden Selbstbilder. Hier arbeitet der Nervenarzt Sigmund Freud an seinen wegweisenden Theorien zu Sexualität und Neurose, Traum und Unbewußtem, Familie und Gesellschaft, Märchen und Mythos.

Peter-André Alt erzählt, gestützt auf unveröffentlichtes Material, von der Bewegung der Psychoanalyse, ihrem Siegeszug und ihren Niederlagen. Er portraitiert Freud als selbstkritischen Dogmatiker und wissenschaftlichen Eroberer, als jüdischen Atheisten und leidenschaftlichen Familienvater, als eminent gebildeten Leser und großen Schriftsteller, nicht zuletzt als einen Zerrissenen, der die Nöte der Seele, von denen die Psychoanalyse befreien sollte, selbst aus dunkler Erfahrung kannte.

Über den Autor

Peter-André Alt, geb. 1960, ist Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte an der Freien Universität Berlin, die er seit 2010 als Präsident leitet. 2005 erhielt er den Schiller-Preis der Stadt Marbach am Neckar. Bei C.H.Beck sind von ihm u.a. erschienen: Schiller (zwei Bände, zuerst 2000); Der Schlaf der Vernunft (2002), Franz Kafka (22008), Klassische Endspiele (2008), Kafka und der Film (2009), Ästhetik des Bösen (22011).

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

ERSTES KAPITEL: Familienroman (1856–1873)

Ein schwacher ‹Riesenkerl›

Die Mutter und der dunkle Kontinent

Wien in der Epoche des Liberalismus

Primus ohne Prüfungen

ZWEITES KAPITEL: Im Labyrinth des Studiums (1873–1881)

Atheistischer Mediziner

Wissenschaft als Weltanschauung

Brückes Labor

Nicht enden können

DRITTES KAPITEL: Arzt auf der Suche (1881–1885)

Martha Bernays, ‹my sweet darling girl›

Erst Physiologe, dann Chirurg

Krankenhaus-Tristesse

Kokain

Diktatur der Enthaltsamkeit

VIERTES KAPITEL: Von der Klinik zur Praxis (1885–1892)

Privatdozent für Nerven-Pathologie

Charcots großes Seelentheater

Pariser Leben

Niederlassung und Heirat

Im Behandlungszimmer

FÜNFTES KAPITEL: Geburt der Psychoanalyse (1891–1898)

Geheimnisse mit Fließ

Kunstfehler und verdrängte Liebe

Über Sprachstörungen

Die kathartische Technik

Hysterie-Studien

Krankengeschichten als Novellen

Formen der Neurose zwischen Trieb und Angst

Ein sanfter Patriarch

SECHSTES KAPITEL: Die Dunkelkammer des Traums (1895–1900)

Sich selbst analysieren

Erschriebenes Denken

Tiefenstrukturen des Träumens

Interpretationskunst

Hinab in den Maschinenraum der Seele

Kränkungen

Die Schwägerin

SIEBENTES KAPITEL: Landschaften im Unbewußten (1901–1905)

Die Theorie erreicht den Alltag

Sexualität unter Beobachtung

Ökonomie des Witzes

Alte Irrtümer, neue Therapien

Als Tourist in Italien und Griechenland

Ausklang eines Wunder-Jahrzehnts

ACHTES KAPITEL: Unerhörte Entdeckungen (1903–1913)

Leistungsethik

Ein detektivischer Leser

Enthüllung des Genies

Der Prophet in Rom

Nervöse Moderne

NEUNTES KAPITEL: Wahn und Methode (1900–1914)

Verstörende Fallgeschichten

Vom gespaltenen Ich

Frondienst an Patienten

In Europa unterwegs

ZEHNTES KAPITEL: Bewegte Forschung (1902–1914)

Der Mittwochskreis

Verbündete in der Schweiz

Schüler aus aller Welt

Eine emanzipierte Frau

Vereine, Konferenzen, Intrigen

ELFTES KAPITEL: Expansion und Verrat (1907–1914)

C. G. Jung, ein schwieriger Kronprinz

Nach Amerika

Zerwürfnis mit Adler und Stekel

Die Verbannung des Joshua

ZWÖLFTES KAPITEL: Psychologische Grenzgänge (1912–1919)

Wilde Völker und verbotene Wünsche

Psychoanalyse zwischen Kriegsfronten

Narzißmus, Verdrängung und Unbewußtes

Meister im Hörsaal

Seelenarbeit in dunkler Zeit

Aus den Zonen des Unheimlichen

DREIZEHNTES KAPITEL: Thanatos-Vorahnungen (1919–1924)

Die große Furcht

Wieder Normalität und doch anders

Hiobs Heimsuchungen

Anna wird eingeführt

VIERZEHNTES KAPITEL: Letzte Fragen(1920–1930)

Zweierlei Triebe

Vor der Sumpflandschaft des Es

Religion entlarven

Die kulturellen Zumutungen

Großvater und Familienoberhaupt

FÜNFZEHNTES KAPITEL: Wissenschaft auf der Weltbühne (1923–1930)

Ärzte oder Laien

Internationale Wirkungen

Rank, der gefallene Engel

Analytischer Betrieb

Aufbau des Berliner Instituts

Das fremde Geschlecht

SECHZEHNTES KAPITEL: Spiegelungen der Lehre (1924–1933)

Charismatiker, Magier, Scharlatane

Neugierde

Jüdische Identität?

Ruhm und Enttäuschung

Späte Vorlesungen, unveränderte Grundsätze

SIEBZEHNTES KAPITEL: Endzeit in Wien(1930–1937)

Unbehagliches Altern

Gewitterwolken der Politik

Bilanzen, auch für die Zukunft

Die unabschließbare Analyse

ACHTZEHNTES KAPITEL: Emigration und Tod (1938–1939)

Vertreibung aus dem Gefängnis

Refugium London

Die Moses-Akte

Ein Testament des Exils

Im Harnisch sterben?

Anhang

Siglen für Freud-Texte (Werke, Briefe)

Anmerkungen

Vorwort

Familienroman (1856–1873)

Im Labyrinth des Studiums (1873–1881)

Arzt auf der Suche (1881–1885)

Von der Klinik zur Praxis (1885–1892)

Geburt der Psychoanalyse (1891–1898)

Die Dunkelkammer des Traums (1895–1900)

Landschaften im Unbewußten (1901–1905)

Unerhörte Entdeckungen (1903–1913)

Wahn und Methode (1900–1914)

Bewegte Forschung (1902–1914)

Expansion und Verrat (1907–1914)

Psychologische Grenzgänge (1912–1919)

Thanatos-Vorahnungen (1919–1924)

Letzte Fragen (1920–1930)

Wissenschaft auf der Weltbühne (1923–1930)

Spiegelungen der Lehre (1924–1933)

Endzeit in Wien (1930–1937)

Emigration und Tod (1938–1939)

Bibliographie

I Werke, Lebenszeugnisse und Korrespondenzen Sigmund Freuds

II Psychoanalytische und psychologische Quellenliteratur aus der Zeit Freuds

III Literarische, philosophische und historische Quellen

IV Freud-Biographien und Gesamtdarstellungen

V Weitere Arbeiten zu Freud und zur Psychoanalyse

VI Sonstige Forschung

Verzeichnis der Abbildungen

Personenregister

«Auch die Biographik muß unser werden.»

Freud an C. G. Jung, 17. Oktober 1909

Vorwort

4. Juni 1938, Wien, Berggasse 19: Sigmund Freud verläßt für immer seine Wohnung, in der er seit 47 Jahren ohne Unterbrechung gelebt hat. Sein Ziel ist London, wo zwei seiner Söhne, die älteste Tochter und ihr Ehemann ihn schon erwarten. Es war höchste Zeit für den Aufbruch, der letzte Moment für den Absprung, ehe sich die Tore noch fester schlossen. Drei Monate zuvor, am 12. März 1938, erfolgte der ‹Anschluß› Österreichs an das Deutsche Reich, organisiert von 65.000 Mann – Polizei und Militär –, die mit schweren Waffen in langen Kolonnen über die Grenzen marschierten. Freud war zwar auf die befürchtete Okkupation innerlich seit langem vorbereitet, jedoch nicht auf eine Flucht ins Ausland. Nur dem Drängen seines Schülers Ernest Jones, der eigens aus London über Prag nach Wien kam, ist es zu verdanken, daß er sich nach wochenlangem Zögern zur Abreise entschloß. Freud brach zunächst mit relativ leichtem Gepäck auf, aber er wußte, daß es eine Fahrt ohne Wiederkehr war. Möbel und Bücher blieben ebenso zurück wie die meisten Stücke der großen Antikensammlung, die das Arbeitszimmer zierten. Gestapelt in großen Kisten, warteten sie darauf, dem Exilanten wenige Wochen später zu folgen. Sie waren die stummen Zeugen für die Geschichte einer bahnbrechenden Wissenschaft, die am Schreibtisch in der Berggasse 19 über nahezu ein halbes Jahrhundert wuchs.

Seinem in London lebenden Sohn Ernst schrieb Freud kurz vor der endgültigen Emigration, im Mai 1938: «Es ist Zeit, daß Ahasver irgendwo zur Ruhe kommt.»[1] Das scheint ein merkwürdiges Selbst-Bild zu sein, wenn man bedenkt, wie seßhaft Freud tatsächlich war. Niemals lebte er als Erwachsener außerhalb Wiens; sein Urlaub führte ihn zumeist in die nähere Umgebung der Stadt, gelegentlich nach Italien, sehr sporadisch nach England. Die Vereinigten Staaten hat er ein einziges Mal besucht, weitere Fernreisen niemals unternommen. Ein Ahasver war er nur im Blick auf seine – allerdings ambivalent begründete – jüdische Identität, die er in wachsendem Lebensalter stärker wahrnahm und kultivierte, weil er begriff, daß sie sein Denken intensiver beherrschte, als er ursprünglich vermutete. Im übrigen bezeichnete das Bild eine tiefe Todessehnsucht, die ihn in den letzten Jahren machtvoll erfaßte. Der ‹Ahasver› Freud war ein jüdischer Gelehrter, der im Alter von 82 Jahren einen Ort suchte, an dem er sterben durfte.

Nahezu ein halbes Jahrhundert hat Freud in der Berggasse 19 gelebt. Im September 1891 zog er hier ein, als niedergelassener Nervenarzt, seit fünf Jahren verheiratet, Vater zweier Söhne und einer Tochter (seine Frau war bereits mit dem vierten Kind schwanger). In den Behandlungsräumen und im daneben gelegenen Arbeitszimmer vollzog sich die Erfindung einer neuen Lehre vom Menschen, die das Verständnis unseres Seelenlebens umfassend und eingreifend veränderte. In den langen Tagen, die Freud als Arzt neben der Couch verbrachte, wuchs das Wissen über das Unbewußte – über Traum und Sexualität, die Kulturleistungen der Sublimierung, die krankheitsbildende Macht der Verdrängung und die Ursprünge des moralischen Kontrollsystems, über Angst und Wahn, Neurosen und Ich-Spaltung, über die Spannung zwischen Ratio und Libido, zwischen Lebens- und Todestrieb. In der Berggasse 19 ereignete sich die innere Geschichte der Psychoanalyse mit ihren zahlreichen Widerständen, Durchbrüchen und Triumphen.

Es war eine zunächst sehr einsame Geschichte, fußend auf der Selbstanalyse des Arztes, der sich in die unvermessenen Gefilde seines eigenen Seelenlebens begab, um daraus neue Einsichten über kindlichen Vaterhaß und erotisch geprägte Mutterliebe, über die infantile Sexualität und die feste Verbindung zwischen Angst und Libido zu gewinnen. Freud hat von diesen Erkundungsreisen bevorzugt mit romantischen Metaphern gesprochen und ihre Exkursionen, heroisierend eingefärbt, als Abstieg in die dunkle Unterwelt des Unbewußten bezeichnet – als Reise ins Innere eines Berges, in dem nicht nur Gold, sondern ebenso Schmutz und Schlamm zu finden waren. Auch wenn solche Metaphern im Zeichen der Verklärung stehen und daher kaum zur Beschreibung der objektiven Leistungen Freuds dienlich sind, besitzen sie einen wahren Kern. Sie spiegeln nämlich das Gefühl der Einsamkeit, das den Vater der Psychoanalyse über viele Jahre begleitete, die Angst vor dem öffentlichen Scheitern und der schroffen Verurteilung durch die gesamte Wissenschaft. Daß Freud zahlreiche seiner Erkenntnisse aus der Selbstanalyse bezog, machte die Last noch drückender. Denn hier begegnete er nicht nur dem Zweifel an seinen Hypothesen, sondern auch den dunklen, verdrängten Seiten seines Inneren. Die Netze der neuen Theorie waren aus dem intimsten persönlichen Erfahrungsmaterial ihres Begründers gewebt. Das rückte sie in die Nähe der Kunst, deren Werke immer auch die subjektive psychische Signatur ihrer Schöpfer tragen. Freuds Wissenschaft bildete gleichermaßen ein geschlossenes System und ein ästhetisches Gebilde, das von den individuellen seelischen Erfahrungen seines Produzenten geprägt wurde.

Es steht außer Frage, daß Freuds Lehre heute in einigen Punkten historisch überholt oder zumindest von der Geschichte konditioniert ist. Ihr Geschlechterbild, ihr Verständnis abweichender sexueller Praktiken, ihr Körpermodell und ihre Kulturtheorie waren stark geprägt von der Epoche des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Freuds strenger Dogmatismus und die unerbittliche Konsequenz seiner Lehre lassen sich heute nur nachvollziehen, wenn man den gesellschaftlichen Puritanismus dieses versunkenen Zeitalters berücksichtigt, gegen den sie aufgeboten wurde. George Steiner hat vom «ungeprüften Glauben» gesprochen, der sich «im Herzen der psychoanalytischen Methode» niedergelassen habe.[2] Es ist der Glaube an die direkte Ableitbarkeit des Triebes aus allen Zeichen der Kommunikation und des Alltags, der hier zum Grundsatz der Theorie wird. Dem Gespür für die Ambivalenzen des menschlichen Seelenlebens stand bei Freud ein merkwürdiger Hang zur einseitigen Begründung von Symptomenkomplexen und Heilungsverfahren gegenüber. Das machte seine Wissenschaft, diese scientia nova der Seele, anfällig für Irrtümer, Fehleinschätzungen und Dogmen. Trotz der Irrwege, die Freud auch ging, kann man aber die kulturhistorische Leistung nicht leugnen, die seine Lehre als Moment der Moderne, als Instrument ihrer Deutung und ihr Motor zugleich vollbracht hat. In dieser Doppelrolle blieb sie typisch für das 20. Jahrhundert, das sich in Selbstauslegungen kommentiert und vollzieht. Und in dieser Funktion ist sie wegweisend auch für die Postmoderne, in der die Psychologie zur Universalwissenschaft wurde, die Ökonomie und Kultur, Medizin und Medien, Recht und Politik, nicht zuletzt das Sprechen des Menschen über sich selbst, seine Ich-Entwürfe und Rollenmuster wie keine andere Disziplin beherrscht.

Die Psychoanalyse bildete nicht allein die Wissenschaft der Ich-Erforschung, sondern zugleich ein System der verschlungenen Verbindungen und verwirrenden Spiegelungen, dessen labyrinthische Anordnung als Symbol unserer Zeit erscheinen kann. Deren Drang zur Selbsterkundung, zur Untersuchung verborgener Spuren und Zeichen, ihre Lust an der Entlarvung des Geheimen fand in Freuds Lehre eine modellhafte Struktur. Wer von der Moderne spricht, redet notwendig über die Psychoanalyse; er tut das nicht immer explizit, aber zwangsläufig. Die Moderne zu reflektieren heißt: von der Psychoanalyse begriffen, in ihr eingeschlossen sein. Auch der Kritiker entkommt ihr nicht, weil sie ein mächtiges Schwungrad in Gang hält. Die Diagnose, die sie dem Trieb und dem Unbewußten stellt, erfaßt unsere großen Erzählungen von der Kultur des Menschen. Niemand kann diese Erzählungen mehr anheben lassen, ohne den Deutungsmustern Freuds seinen Tribut zu zollen.

Sämtliche Formen der biographischen Erzählung sind in der Moderne von der Psychoanalyse beherrscht. Die Erkenntnis der frühkindlichen Prägungen, die Einsicht in das Spiel familiärer Einflüsse, die Theorie neurotischer Ängste, die Reflexion über das Verhältnis von Trieb und Kulturleistung bestimmen die Muster, in denen Lebensgeschichten dargestellt werden. Freuds Lehre hat ihre Spuren in den großen Modellen der Biographie und Selbstbiographie hinterlassen. Wie kann man angesichts dessen seinen eigenen Werdegang schildern, ohne sich in Widersprüchen zu verfangen? Die Antwort darauf lautet: man darf die Lebenserzählung nicht gegen die Interpretationsprinzipien der Psychoanalyse anlegen, aber ihnen auch nicht dogmatisch verfallen. Freuds Methode kann schwerlich ignorieren, wer seine persönliche Geschichte deutet; seine Träume, Ängste, Phobien, Obsessionen und Neurosen unterstehen der Herrschaft der von ihm selbst entwickelten Erklärungsmuster. Zugleich sollte man sich ihrem bannenden Zauber keinesfalls blind unterwerfen, denn die Biographie gerät in einen kurzschlüssigen Zirkel, wo sie sich zum bloßen Werkzeug psychoanalytischer Lehrmeinungen macht. Gerade im Fall Freuds wären Trivialitäten die Folge; nichts fataler, als über ihn in den Bahnen seiner eigenen Enthüllungsstrategien zu schreiben. Leben und Wissenschaft gehorchen unterschiedlichen Rhythmen, auch dort, wo beide im Zeichen des Gelingens stehen.

Will man dem Risiko der Vereinfachung entgehen, dann ist die Funktion der Psychoanalyse für den neuzeitlichen Wissenserwerb generell zu untersuchen. Der Analytiker agiert in streng umrissenen Praktiken als Arzt der Moderne, therapeutisch und rituell zugleich. Weitgehend stumm, nur sporadisch fragend und nachfassend, vernimmt er die Patienten-Rede, deren Strom im Behandlungszimmer rauscht. Die Psychoanalyse stiftet durch das Institut des therapeutischen Gesprächs eine neue Form der Erkenntnissicherung, die eine abgewandelte Spielart von Beichte und peinlicher Befragung darstellt. Das Material, das Freud zur folgenreichsten Theorie des modernen Menschen formte, stützt sich nicht auf Laborpräparate, Experimente oder Texte, sondern auf die Leidensgeschichten, die er über Jahre hinweg erfaßt hat. In den Studien über Hysterie hieß es 1895, der Therapeut sei ein «Beichthörer, der durch die Fortdauer seiner Teilnahme und seiner Achtung nach abgelegtem Geständnisse gleichsam Absolution erteilt».[3] Das Unbewußte des Arztes solle sich, so schrieb Freud 1912, «auf den Analysierten einstellen wie der Receiver des Telephons zum Teller eingestellt ist. Wie der Receiver die von Schallwellen angeregten elektrischen Schwankungen der Leitung wieder in Schallwellen verwandelt, so ist das Unbewußte des Arztes befähigt, aus den ihm mitgeteilten Abkömmlingen des Unbewußten dieses Unbewußte, welches die Einfälle des Kranken determiniert hat, wiederherzustellen.»[4] Die analytische Arbeit war zunächst ein Hören, ein Hineinfinden in die Schwingungen der fremden Seele, aus der dann die Zusammenhänge des Unbewußten abgleitet wurden. Michel Foucault bezeichnete Freud vor diesem Hintergrund zu Recht als «das berühmteste Ohr unserer Epoche».[5]

Was Freud im therapeutischen Gespräch hörte, überführte er anschließend in das geschriebene Wort. Die Erzählung seines Lebens, die zugleich Reflexion seiner Forschung sein muß, kann daher nur gelingen, wenn sie diesen Transfer zu verstehen sucht. Zu klären bleibt, auf welche Weise aus den Patientengesprächen in der Berggasse und den Selbstanalysen langer Nächte ein folgenreiches Wissen vom Menschen wurde, das seine innere Welt in neues Licht tauchte. Eine Biographie Freuds muß sich der Frage stellen, wie diese Quellen eine Lehre schufen, die heute historisch und aktuell zugleich ist. Sie hat nicht zuletzt die faszinierende Spannung auszumessen, die der Psychoanalyse zwischen Optimismus und Pessimismus, Fortschrittsdenken und Resignation innewohnt.

Indem dieses Buch Freuds Leben in den Horizonten der modernen Ideengeschichte erzählt, schreibt es zugleich die Biographie der Psychoanalyse: ihre von einem einzelnen Gelehrten getragene Entwicklung im großen Spektrum von aufgeklärter Forschung und romantischer Mythologie, öffentlichem Streit und privater Resignation, Krankheit und Erfolg, Zweifel und spätem Ruhm. Freuds einzigartige Leistung bestand darin, daß er aus persönlicher Erfahrung allgemeingültige Einsichten, aus reicher Lektüre neue Entdeckungen gewann. Seine Theorie war keineswegs intellektuell voraussetzungslos, auch wenn er selbst diesen Mythos zuweilen pflegte. Aber sie bildete noch dort, wo sie sich auf die Philosophie des 19. Jahrhunderts, auf die Naturforschung der Moderne, auf die europäische Literatur, die Ethnologie und die Mythendeutung der klassischen Altertumswissenschaften stützte, ein hochgradig originelles System, das unabhängige Urteile über Trieb und Geist, Gesellschaft und Staat, Religion und Kultur ermöglichte.[6] Die Psychoanalyse repräsentiert ein individuell erarbeitetes Gedankengebäude, das in begrifflicher wie methodischer Hinsicht absolutes Neuland eroberte. Auch deshalb gehören die Biographie des Gründers und die Geschichte seiner Wissenschaft unabdingbar zusammen, denn sie bilden eine Einheit des Denkens, die Normen, Konventionen und Dogmen der Vergangenheit souverän hinter sich läßt. Daß allerdings diese bezwingende Dichte des Systems dort, wo es Deutungsspielräume eröffnete, immer neue Anfeindungen und massive Dispute zwischen den Adepten auslöste, hat Freud nicht verhindern können. Am Ende ist die Psychoanalyse, anders als er hoffte, kaum zur Ruhe gekommen – auch sie blieb ein Ahasver, ewig getrieben von den Konflikten der Dogmatiker, im Streit der Meinungen, im Wirbel der Schulstreitigkeiten, Fehden und Polemiken. Was in der Berggasse 19 begann, ist daher bis heute nicht erledigt. Es dauert fort als herausforderndes Vermächtnis der dunkelsten und zugleich hellsichtigsten Wissenschaft vom Menschen, die jemals entworfen wurde.

ERSTES KAPITEL

Familienroman (1856–1873)

Ein schwacher ‹Riesenkerl›

Der Mann, der uns lehrte, die Seele aus den Prägungen der Kindheit zu verstehen, hinterließ im Hinblick auf seine eigene Geschichte viele Rätsel. Über Freuds frühe Jahre existieren kaum Zeugnisse, wofür es zwei Gründe gibt. Zum einen begann sein Leben zu einem Zeitpunkt, da die Dokumente des alltäglichen Daseins – insbesondere in kleinbürgerlichen Familien – noch nicht derart lückenlos aufbewahrt wurden, wie das später der Fall war. Freuds Kindheit und Jugend lagen im Dämmerschein einer Epoche, die für die meisten Menschen durch drückende Not, materielle Enge und mühsamen Existenzkampf bestimmt blieb. Für die Sicherung von Familiengeschichten in Korrespondenzen oder anderen Zeugnissen hatte man in der Regel keine Zeit. Zum anderen liebte es Freud selbst, biographische Spuren zu löschen. In den verschiedensten Phasen seines Lebens hat er ältere Aufzeichnungen vernichtet und Briefe verbrannt. Mit einigem Vergnügen an der Mystifikation sorgte Freud dafür, daß gerade in seiner frühen Vita schwarze Punkte entstanden, die heute kaum aufzuhellen sind. An seine Verlobte Martha Bernays schrieb er am 28. April 1885, er verdunkle seine Jugend bewußt, weil er sie als fernen Kontinent wahrnehme: «Überdies, was hinter dem großen Einschnitt in meinem Leben zu liegen fällt, hinter unserer Liebe und meiner Berufswahl, ist lange tot und soll ihm ein ehrliches Begräbnis nicht vorenthalten sein. Die Biographen aber sollen sich plagen, wir wollen’s ihnen nicht zu leicht machen. Jeder soll mit seinen Ansichten über die ‹Entwicklung des Helden› recht behalten, ich freue mich schon, wie die sich irren werden.»[1]

Sigismund Schlomo Freud kam am frühen Abend des 6. Mai 1856 im mährischen Freiberg zur Welt. Siegfried Bernfeld, dem wir wichtige Hinweise auf Freuds frühe Jahre verdanken, hat als erster entdeckt, daß der Eintrag ins Melderegister den 6. März als Geburtstag notierte.[2] Vermutlich handelte es sich um einen Fehler des zuständigen Beamten, denn der Freiberger Geburtsschein, den der Pfarrer Anton Stojan ausfertigte, enthält ein anderes Datum. Dort ist vermerkt, daß Sigismund Freud, der eheliche Sohn des «Handelsmanns» Jakob Freud und seiner Ehefrau Amalia, am 6. Mai geboren und von Samson Frankel aus Ostrau am 13. Mai beschnitten wurde. Als ‹Beistände› – analog zu den christlichen ‹Paten› – fungierten laut Geburtsregister der Rabbiner Lipe Horowitz und seine Schwester Mina.[3] Das entspricht der Tatsache, daß Freuds Vater in seiner Bibel auf Hebräisch den 6. Mai als Tag der Entbindung und den 13. Mai als Beschneidungstermin festhielt.[4]

Die Eltern des Jungen teilten sich ein kärgliches Zimmer im Haus eines Schlossers, das kaum für ein Leben mit Familie geeignet war. Jakob und Amalia Freud hatten am 25. Juli 1855 geheiratet, Sigismund war ihr erstes gemeinsames Kind. Der schon vierzigjährige Vater, geboren am 18. Dezember 1815, stammte aus Ostgalizien und betrieb einen Wollhandel. Er behauptete gern, am selben Tag wie Bismarck – 1. April 1815 – zur Welt gekommen zu sein, was allerdings auf einer sehr großzügigen Umrechnung des jüdischen Kalenders beruhte. Der Sohn hat diese Zuschreibung des Vaters später übernommen und den 1. April als Geburtsdatum zugrunde gelegt.[5] Die Familie lebte ursprünglich im Rheinland, mußte aber schon Ende des 14. Jahrhunderts aufgrund zunehmender Judenverfolgung in den Osten fliehen.[6] Der Großvater, Schlomo Freud, und die Großmutter, Peppi Hofmann, wuchsen im galizischen Tysmenitz auf. Sie hatten drei Söhne, Jakob war der Älteste.

Jakob Freud wurde jüdisch-orthodox erzogen, lernte Hebräisch, las die Bibel und lebte in Übereinstimmung mit den Regeln des Glaubens. Sein Vater sei, so berichtete Sigmund Freud 1930, «in chassidischem Milieu» großgeworden, habe diese Prägung jedoch in fortgeschrittenem Alter hinter sich gelassen.[7] In Mähren sprach man Deutsch und Tschechisch, je nach Gegenüber und Situation. Sigmund Freud erinnerte sich noch Jahrzehnte später daran, daß er während seiner Kindheit des Tschechischen mächtig war – eine Fähigkeit, die er dann in Wien schnell verlor.[8] Jakob Freud wurde Tuchhändler und heiratete mit knapp 17 Jahren Sally Kanner, mit der er zwei Söhne hatte, Emanuel und Philipp, die über zwanzig Jahre älter als Sigmund waren.[9] Frühzeitig ging er als Kaufmann auf Wanderschaft, bereiste Mähren und ließ sich 1844 mit seiner Familie in Freiberg nieder, wo er bald eine kleine Firma zur Produktion von Stoffen etablierte.[10] Freiberg (Přibor) liegt im Nordosten Mährens, 205 Kilometer von Wien entfernt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war die kleine Stadt mit weniger als 3000 Einwohnern ein Zentrum der vorindustriellen Textilwirtschaft, von der auch Jakob Freud als Tuchhändler und kleiner Fabrikant lebte. Dominierend blieb der katholische Bevölkerungsteil, der das soziale und kulturelle Klima beherrschte. Die Piaristen hatten 1694 das Gymnasium gegründet, und die römisch-katholische Konfession bestimmte – nicht zuletzt durch die 1596 erbaute Kirche des Heiligen Valentin – das Stadtbild.

Obwohl seit 1782 über das Toleranzedikt Josephs II. eine weitgehende Gleichstellung der Juden festgelegt war, sah die Wirklichkeit anders aus. Juden durften zwar formal ihre Religion frei ausüben, jedoch blieb es ihnen untersagt, dieses öffentlich zu tun. In Wien wurde die erste Synagoge im April 1826 – unter Rabbiner Isaak Mannheimer – eingeweiht, während auf dem Land weiter massive Restriktionen herrschten. Die liberale Revolution von 1848 brachte auch für die Juden vorübergehend neue Freiheiten, aber schon bald wurden sie vom Kaiserreich wieder kassiert. In den östlichen Regionen, vor allem in Mähren und Galizien, gab es bereits zu Beginn der 1850er Jahre Übergriffe, die zahlreiche jüdische Familien in die Flucht trieben[11]. Körperliche Bedrohung und schwere Anfeindungen erlebte auch Jakob Freud im Alltag. Seinem zehnjährigen Sohn erzählte er später, wie man ihn auf die Straße gestoßen und ihm die Pelzmütze vom Kopf geschlagen hatte. «‹Jud, herunter vom Trottoir›!» rief der Angreifer dabei. Als Sigmund den Vater fragte, wie er sich gewehrt habe, antwortete der, daß es ihm nicht eingefallen sei, Widerstand zu leisten: er nahm seinen Hut und ging demütig seines Weges. Den Sohn erfüllte dieses Beispiel bereitwilliger Unterwerfung mit Enttäuschung und Wut; «es war nicht heldenhaft von dem großen starken Mann, der mich Kleinen an der Hand führte.»[12] Die für den Jungen typische «Überschätzung» der Eltern, von der Freud 1909 in seinem kurzen Aufsatz Der Familienroman der Neurotiker sprach, wandelte sich hier in Desillusionierung.[13] Er selbst schwor sich damals, Provokateuren mutig die Stirn zu bieten, falls er als Erwachsener in eine ähnliche Situation geraten sollte. «Nemo me impune lacessit» – ‹Niemand kränkt mich ungestraft›: dieser Wahlspruch des britischen und italienischen Renaissance-Adels wurde, wie er sich später in einem Brief an C. G. Jung erinnerte, sein Motto.[14] Es fand sich zitiert in Edgar Allan Poes Novelle The Cask of Amontillado (1846), wo es zum Auslöser einer grausamen Rachegeschichte im klassizistischen Rom zur Zeit des Karnevals gerät. Die stolze Maxime, die Jahrzehnte später auch Freuds Schülerin Marie Bonaparte in ihrem Buch über Poe berührte, diente dem Heranwachsenden als Leitmotiv für sein künftiges Verhalten.[15] Er wollte nicht, wie sein Vater, das Opfer, sondern im Zweifelsfall der Handelnde sein, der sich gegen Kränkungen zur Wehr setzt. Noch in hohem Alter, als 82jähriger, betonte Freud, es habe nicht an ihm gelegen, daß sich die jüdische Tapferkeit früherer Zeiten in der Geschichte der Assimilation verlor.[16]

Nach dem frühen Tod seiner Frau heiratete Jakob Freud 1855 die zwanzig Jahre jüngere, attraktive Amalia Nathanson. Daß zwischen der ersten und dieser Ehe noch eine weitere mit einer Gattin namens Rebekka lag, die wegen Kinderlosigkeit nach jüdischem Brauch geschieden wurde, scheint aus einem Einwohnerverzeichnis der Stadt Freiberg hervorzugehen.[17] Sollte Freuds Vater tatsächlich, wie es das Register dokumentiert, mit Rebekka verheiratet gewesen sein, so blieb dieses aber nur eine kurze Episode, über die er später Stillschweigen bewahrte. Amalia Nathanson, die neue Ehefrau, kam aus Brody in Ostgalizien, lebte als kleines Kind in Odessa und siedelte dann mit ihrer Familie nach Wien über. Dort hatte Jakob Freud ihren Vater Jakob Nathanson als Geschäftspartner kennengelernt. Die Heirat war vermutlich Teil einer ökonomischen Verabredung; ob Nathanson bei Freud Schulden hatte oder verarmt war, läßt sich nicht mehr klären. In jedem Fall bildete die Eheschließung mit der jungen Amalia, die Jakobs Tochter und die Schwester seiner Söhne hätte sein können, ein eher ungewöhnliches Ereignis. Sigmund nahm den Altersunterschied, der seine Eltern trennte, in frühen Jahren aufmerksam wahr, weil auch sein Halbbruder Philipp im Haushalt wohnte. Er paßte dem Alter nach besser zu Amalia als zu Jakob, der einer anderen Generation entstammte.

Jakob Freud löste sich im Laufe der Jahre, seit seiner Zeit als wandernder Kaufmann, von den alten religiösen Bindungen. Nach der Eheschließung mit Amalia verzichtete er darauf, den traditionellen Kaftan zu tragen, und besuchte nur noch selten die Synagoge. Seinen Vater, Schlomo Freud, dürfte er mit seiner weltlichen Haltung zutiefst verärgert haben. Es ist zu vermuten, daß hier ein starker Konflikt entbrannte – nicht der letzte Generationszwist in dieser Familie. Immerhin hatte Jakob Freud noch perfekt Hebräisch gelernt, weshalb er die Heiligen Schriften im Urtext lesen konnte. Er beherrschte es annähernd so gut wie das Deutsche und verfügte in dieser Sprache über einen eleganten Stil.[18] Eintragungen in die Bibel, mit denen er wichtige Ereignisse wie Kindergeburten und Beschneidungen notierte, nahm er auf Hebräisch vor. Seinem Sohn vermittelte er solche Kenntnisse nicht systematisch, weil er sie offenbar für nebensächlich hielt.[19] Er las ihm schon früh die Bücher Moses vor, ohne allerdings religiöse Instruktionen damit zu verbinden. Als Sigmund älter war, schenkte er ihm ein Exemplar der Israelitischen Bibel in der erstmals 1844 gedruckten Edition von Ludwig Philippson, die neben dem Urtext auch die deutsche Übersetzung Luthers enthielt.[20] Die Rabbiner bevorzugten die Übertragung von Leopold Zunz, deren orthodoxer Charakter dem Vater aber in dieser Lebensphase bereits mißfiel, weshalb er die Philippson-Ausgabe wählte.

Jakob Freud mit dem zehnjährigen Sigmund

Während die weitgehend unfrommen ‹Dreitagesjuden› zumindest Rosch ha-Schana (Neujahr), Pessach (Erinnerung an den Auszug aus Ägypten) und Jom Kippur (Versöhnungstag) feierten, beschränkte man sich im Hause Freud nur auf das Seder-Fest am Vorabend von Pessach. Gelegentlich wurde auch Purim – zum Gedenken an die Befreiung der persischen Juden – begangen, wie Freuds Brief an den Jugendfreund Emil Fluss vom 17. März 1873 belegt; die jüngeren Geschwister führten dann kleinere Theaterstücke auf und musizierten miteinander.[21] Jakob Freud hatte autodidaktisch ein beträchtliches Wissen über Religionsfragen, Mystik und Geschichte erworben. Sein größter Wunsch war es nach Max Schurs Erinnerung, daß Sigmund ein «Wahrheitssucher» werden möge.[22] Im Alltag verzichtete er jedoch auf jede Form der Unterweisung in den Glauben der Väter, der die Grundlage seiner eigenen Kenntnisse bildete. Statt den Sohn streng religiös zu erziehen, erzählte er ihm biblische Geschichten und jene in Wortspielen wurzelnden jüdischen Witze, die später einen Gegenstand der psychoanalytischen Theorie ausmachen sollten. Von der großen Glaubenstradition blieben so äußerliche Formen und ein Bodensatz, der nichts Ursprüngliches mehr bedeutete. Wenn Freud in der letzten Phase seines Lebens dennoch einen begrenzten Zugang zum Judentum fand, so geschah das im Sinne einer psychologischen Bindung. Sie erschloß ihm die Ahnung, daß er sich der fremdgewordenen Religion nicht entziehen konnte, weil ihre Logik und ihr Stolz, ihre Geschichten und Witze in seinem Inneren fortlebten. Nicht zuletzt waren es familiäre Wurzeln und Traditionen, die Freud mit seiner jüdischen Herkunft verknüpften.[23] Seine Rolle als Jude nahm er vor allem in der Welt seiner persönlichen Erfahrungen, im unmittelbar privaten Sektor wahr, während er für den Zionismus in seinen unterschiedlichen Ausprägungen zwischen Herzl, Buber und Rosenzweig kein größeres Verständnis entwickelte. Wo die Religion in Politik oder Idealismus umschlug, blieb sie ihm fremd; wo sie auf reinem Glauben beruhte, respektierte er sie, ohne ihr zu folgen.

Der Vater war, obwohl er niemals eine höhere Bildungsinstitution durchlaufen hatte, ein Mann mit intellektuellen Fähigkeiten, anregend und überraschend. Das hat Freud trotz eines schwierigen Ablösungsprozesses und mancher Einblicke in wenig erfreuliche väterliche Verhaltensmuster auch als Erwachsener stets anerkannt. Zugleich wirkte er nach außen tatkräftig und vital, war von mächtigem Körperbau und durchaus eindrucksvoller Physis – ein «Riesenkerl», wie der Sohn ihm später bescheinigte.[24] Hinter der Fassade des aktiven, entscheidungsfreudigen Familienoberhaupts lauerten jedoch widersprüchliche Züge, die sich Freud erst im Zuge seiner 1896 – nach dem Tod des Vaters – begonnenen Selbstanalyse erschlossen. Zu den dunklen Zonen, in die sich schwer leuchten ließ, gehörte sein Beruf, über den Ehefrau und Kinder wenig wußten. Jakob Freud lebte von Geschäften, die sich womöglich im Grenzbereich zum Illegalen bewegten. Die Tatsache, daß er seine Familie in die Quellen seines Gelderwerbs nicht einweihte, verrät weniger Diskretion als Angst – wir werden die näheren Hintergründe noch kennenlernen. Hinzu kamen sexuelle Neigungen, die dubiose Züge trugen. Zu den Resultaten seiner Selbstanalyse gehörte es, daß Freud seinen Vater nachträglich zum Päderasten erklärte, der durch versuchten Mißbrauch bei seinen Geschwistern schwere neurotische Störungen ausgelöst habe. Über dem scheinbar friedlichen Familienleben lagen so im Rückblick dunkle Schatten: «Leider ist mein eigener Vater einer von den Perversen gewesen und hat die Hysterie meines Bruders (dessen Zustände sämtlich Identifizierung sind) und einiger jüngerer Schwestern verschuldet.»[25] Freud bewies diese Vermutung niemals; ob sie ein Teil seines Vaterhasses und damit die Kehrseite einer inzestuösen Mutterbeziehung war, muß offen bleiben. Ebensowenig läßt sich klären, inwiefern sie den Verdacht des direkten Mißbrauchs oder lediglich der ehelichen Untreue einschloß.[26] Freud blieb absichtsvoll in der Schwebe und deutete bloß an, daß der Vater sein Sexualleben auf bedenklichste Weise familienöffentlich gemacht habe – sei es durch Zurschaustellung von Intimitäten, den Verkehr mit Dienstmädchen oder die Verführung seiner Kinder. Gerade die Vagheit, mit der er seinen Verdacht formulierte, war typisch für die gesamte Beziehung zum Vater. Das Mißtrauen blieb diffus, es gehörte zu einer zwiespältigen Haltung, in die sich Anklage und Bewunderung gleichermaßen mischten. Der dubiose Patriarch war ein Schein-Riese, den der Sohn bekämpfte, obwohl er sich kaum von ihm bedroht fühlen mußte. «Unsere Einstellung zu Vätern und Lehrern», so formulierte Freud 1930 in seiner Frankfurter Rede zum Empfang des Goethe-Preises, «ist nun einmal eine ambivalente, denn unsere Verehrung für sie deckt regelmäßig eine Komponente von feindseliger Auflehnung.»[27]

Die Mutter und der dunkle Kontinent

1926 bekannte Freud in seiner Studie zur Laienanalyse, daß das weibliche Geschlecht für die Psychologie trotz intensiver Analyse ein «dark continent» geblieben sei.[28] Gegenüber Marie Bonaparte soll er geäußert haben: «‹Die große Frage, die nie beantwortet worden ist und die ich trotz dreißig Jahre langem Forschen in der weiblichen Seele nicht habe beantworten können, ist die: ‹Was will das Weib?›»[29] Freud hat den dunklen Kontinent immer wieder umkreist und vermessen; ausgegangen ist er dabei von seinen frühkindlichen Erfahrungen und seiner erotischen Bindung an die eigene Mutter. Wer von ihr spricht, stößt automatisch auf den persönlichen Ursprung der psychoanalytischen Theorie. Die Mutter ist wie der Vater eine Stifterfigur für Freuds Lehre – eine Rolle, die man von ihrer realen Gestalt kaum trennen kann.

Amalia Nathanson wurde am 18. August 1835 im galizischen Brody, nordöstlich von Lemberg, geboren. Ihre Familie zog später nach Wien um, wo Amalia die Unruhen des Jahres 1848 erlebte. Ihr Enkel Martin erinnerte sich, daß sie von Begegnungen mit den Barrikadenkämpfern erzählte, die den jungen Männern in ihrer Familie Gewehre aufzudrängen suchten, um sie für die Freischärler zu gewinnen.[30] Amalia war, als sie Jakob Freud heiratete, gerade zwanzig Jahre alt, fröhlich und attraktiv, körperlich robust und energisch. Eine Tuberkulose, an der sie später erkrankte, überwand sie nach diversen sommerlichen Kuraufenthalten. Sie zeigte bis ins hohe Alter beste Gesundheit und starb hochbetagt am 12. September 1930 im Alter von 95 Jahren, eine Dekade vor ihrem Sohn, in Wien. Ihre Hartnäckigkeit und Vitalität hoben zahlreiche Familienmitglieder und Bekannte hervor. Als jüdische Mutter entsprach sie allen Klischees des Typus: liebevoll und stur, diktatorisch und fürsorglich steuerte sie die Familie nach ihrem unbeugsamen Willen.

Im Oktober 1857 kam in Freiberg Sigismund Freuds Bruder Julius zur Welt. In einem Brief an Wilhelm Fließ erinnerte sich Freud 1897, daß er ihn «mit bösen Wünschen und echter Kindereifersucht begrüßt» habe. Als der Junge ein halbes Jahr später, am 15. April 1858, starb, blieb daher in ihm «der Keim zu Vorwürfen» zurück.[31] Gegenüber Sándor Ferenczi äußerte Freud im Dezember 1912, seine Neigung zu Ohnmachtsanfällen sei eine Folge der Schuldgefühle, die der Tod des Bruders angesichts seines früheren Hasses auslöste.[32] In einer 1917 publizierten Studie zu Goethes Erinnerungen aus Dichtung und Wahrheit ging er diesem Motiv systematischer nach. Die «Erbitterung eines Kindes über das erwartete oder erfolgte Auftreten eines Konkurrenten» könne durch «Akte von Schlimmheit und Zerstörungssucht» zum Ausdruck kommen.[33] Die Vermutung, daß Julius mit zweitem Namen ‹Moses› hieß und aus diesem Umstand Freuds lebenslanges Interesse an der Gestalt des Propheten erklärbar sei, hat sich allerdings kaum erhärten lassen, da die Eintragung ins Geburtsregister nicht mehr auffindbar ist.[34]

Als man den kleinen Sohn in Weißkirchen beerdigte, war die Mutter erneut schwanger. Am Silvestertag des Jahres 1858 kam die erste Tochter, Anna, zur Welt; Freud fand zeitlebens kein enges Verhältnis zu ihr, weil er sie als Konkurrentin um die Gunst der Mutter wahrnahm. Er habe sie «nie mögen» können, schrieb er als 27jähriger an seine Verlobte Martha Bernays.[35] Freuds frühe Kindheit war bestimmt durch eine verwickelte Familiensituation, in der Rollen und Lebensalter nicht zusammenpaßten.[36] Er wuchs in engem Kontakt zu seinem geringfügig älteren Neffen John und zu dessen Schwester Pauline auf. Freud erinnerte sich später daran, daß John und er seit seinem zweiten Lebensjahr «unzertrennlich» waren, sich aber auch oft prügelten und deshalb von den Eltern zur Rede gestellt wurden.[37] Die Halbbrüder Emanuel und Philipp kamen dagegen aus Altersgründen als Spielkameraden nicht in Frage; sie erschienen ihm fern wie Abgesandte einer anderen Generation, während der leibliche Vater als sein Großvater durchgehen konnte. Der 1833 geborene Emanuel hatte bereits einen Sohn, Johann, der ein Jahr vor seinem Onkel zur Welt kam.[38] Philipp war unverheiratet und lebte im Haushalt des Vaters, so daß Sigmund ein vertrautes Verhältnis zu ihm gewann. Es fiel dem Jungen allerdings nicht leicht, sich in den Labyrinthen dieses Familienromans mit seinen unterschiedlichen Rollen und Beziehungsfeldern zu orientieren.[39]

Eine engere Beziehung als zur Mutter entwickelte Sigmund anfangs zu seinem Kindermädchen Monika Zajic, das ihn besonders liebte. Die gläubige Katholikin erzog ihn in einer Mischung aus Strenge und Zärtlichkeit, schürte seine Ängste vor der Strafgewalt Gottes und stimulierte zugleich erste sexuelle Empfindungen, indem sie ihn beim Entkleiden und Baden streichelte. Im Januar 1859 wurde das Kindermädchen von Freuds Halbbruder Philipp bei einem Diebstahl ertappt, den es beging, während die Mutter nach Annas Geburt im Wochenbett lag. Die Zajic mußte für zehn Monate ins Gefängnis – eine angesichts der Geringfügigkeit des Vergehens außerordentlich harte Strafe. Freud erinnerte sich in der Psychopathologie des Alltagslebens an den Vorfall, der sich ihm über den Umweg einer Angstphantasie einprägte. Sie verrät ein Zweifaches: eine enge Bindung an das Kindermädchen, das den Knaben durch ausdauernde Zärtlichkeiten erstmals mit seinen erotischen Empfindungen vertraut machte, so daß noch der 41jährige von ihr als «Lehrerin in sexuellen Dingen» träumte; und eine gleichfalls libidinös gefärbte Beziehung zur Mutter, die sich Freud in seiner Selbstanalyse offenbarte.[40] Knapp 39 Jahre nach den Ereignissen, im Oktober 1897, entdeckte er durch Befragung Amalia Freuds den Kern der Angstgefühle, die ihn damals peinigten. Das Kind zeigte panische Furcht vor einem Schrank – in Österreich ‹Kasten› genannt –, den sein älterer Halbbruder öffnete und schloß; es weinte und klagte, ohne daß den Umstehenden klar war, was es bewegte. Freuds Analyse ergab, daß man die Zajic wenige Wochen zuvor nach Hinweisen des Bruders verhaftet hatte. Auf die Fragen des Kindes antwortete Philipp Freud, sie sei nun «‹eingekastelt›».[41] Der Doppelsinn dieses Ausdrucks, den der Knabe nicht auf das Gefängnis, sondern auf den ‹Kasten›, den Schrank bezog, bildete den Ausgangspunkt für die infantile Angstreaktion. Da der Junge zur selben Zeit auch die Mutter vermissen mußte, die mit dem Stillen der neugeborenen Tochter beschäftigt war, fürchtete er den Schrank als Ort des Verschwindens. Die Schreckphantasie wurde in der Erinnerung erst durch den Auftritt der Mutter beruhigt, die «schön und schlank, wie von der Straße zurückkehrend», ins Zimmer trat.[42] Sie erschien nach Geburt und Kindbett gänzlich unverändert und beruhigte den aufgeregten Sohn. Daß Freud sich dieser Szene noch als Erwachsener besinnen konnte, belegt nicht nur die Macht der Angst, die das Kind damals empfand, sondern auch die erotische Note, die sein Verhältnis zur Mutter bestimmte. Sie offenbart sich in der Attributierung ‹schön und schlank›, verbunden mit einem heimlichen Begehren während der Zeit der Schwangerschaft, in der ihr Leib angewachsen und die Eifersucht des Sohnes gegen den Vater gesteigert worden war. Der spätere Freud sollte diese Urszene in der Selbstanalyse nutzen, um eine Grundfigur seiner Lehre zu entfalten: die Theorie des Ödipus-Komplexes. «Uns allen vielleicht war es beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den ersten Haß und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten; unsere Träume überzeugen uns davon. König Ödipus, der seinen Vater Laios erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit.»[43]

In Freiberg lebte der junge Freud in behüteten Verhältnissen. Als 75jähriger erinnerte er sich 1931, daß seine Kindheit ‹glücklich› war, und er erwähnte im selben Atemzug seine ‹jugendliche Mutter›, die ihm einen freien, zwanglosen Alltag ermöglichte.[44] Hier waren sein Neffe John und dessen Schwester, die nahezu gleichaltrige Pauline, regelmäßige Spielgefährten. Die Quälereien, die John und er dem Mädchen zufügten, bildeten, wie Freud Fließ gestehen sollte, im Erwachsenenalter eine Quelle moralischer Schuldgefühle. John nannte er einen «Genossen» seiner «Untaten», die er im Prozeß seiner Ich-Analyse 1897 als sexuell besetzte Versionen eines kindlichen Sadismus verstehen lernte.[45] Neben die Beschämung, die der Tod des Bruders Julius in ihm verursachte, trat die Erinnerung an diese Spiele; beide «bestimmen nun das Neurotische», so diagnostizierte Freud.[46] Aus dem Selbstvorwurf erwuchs die Angst vor dem Verlust und die Ahnung, daß das eigene Triebleben zu Gewalttätigkeit führen konnte. Solche Impulse bedürfen der Verarbeitung, sollen sie nicht dauerhafte psychische Krankheiten ausbilden. An diesem Punkt beginnen die Sublimierungsprozesse, die Freuds Selbstanalyse erschwerten, zugleich aber Bedingung seiner seelischen Balance waren.

Im Sommer 1859 bereitete Jakob Freud seinen Fortzug aus Freiberg vor – sehr zur Freude seiner Ehefrau, die sich als Städterin im ländlichen Mähren unwohl fühlte. Die eigentlichen Gründe für den plötzlichen Ortswechsel liegen im Dunkel. Ob Jakob Freud in kriminelle geschäftliche Machenschaften verstrickt war oder sein Sohn Philipp eine Affäre mit Amalia hatte, ist nicht zu klären. Auf das eine wie das andere deuten vage Anzeichen, die der Biographik Anlaß zu handfesten Spekulationen gaben. Zumindest wirkte der fluchtartige Aufbruch des Vaters irrational, hatte er sich doch in Freiberg beim Magistrat eine passable Reputation erworben und gute Führungszeugnisse erhalten. Die beiden Halbbrüder Jakobs waren kurz zuvor bereits nach Manchester ausgewandert, um sich dort selbständig zu machen; von Freuds Spielkameraden John verloren sich nach dessen 18. Geburtstag in England alle Spuren. Womit die Brüder nach der Ankunft ihr Geld verdienten, ist unbekannt – auch hier blühen Mutmaßungen über unlautere oder zumindest unseriöse Machenschaften.

Ende Juni 1859 zog der Vater zunächst allein mit den Kindern Sigismund und Anna von Freiberg nach Leipzig um.[47] Die Freuds reisten mit dem Pferdefuhrwerk, das die dürftigen Habseligkeiten der Familie aufnahm. Die Mutter blieb in Freiberg zurück, da sie keinen Reisepaß erhielt, und folgte erst Mitte August 1859. Nach nur wenigen Wochen mußte der Vater seine Pläne ändern, da er als Jude beim Rat der Stadt Leipzig keine dauernde Aufenthaltserlaubnis erhielt. Er entschied sich nun für Wien als neues Ziel, weil er hoffte, im dynamischen Klima der Metropole geschäftlich schneller zum Erfolg zu kommen. Mit der Eisenbahn brach man im Herbst 1859 – vermutlich über die Zwischenstation Freiberg – nach Österreich auf. Die Zugfahrt bot dem dreijährigen Jungen eine Kette prägender Lust- und Angsterfahrungen. Der Anblick der Gaslaternen auf einem Bahnhof vermittelte ihm den Eindruck, hier tanzten «brennende Geister in der Hölle».[48] In seinen 1905 veröffentlichten Studien zur Sexualtheorie sollte Freud die «Eisenbahnangst» des Erwachsenen als Ausdruck einer Hemmung deuten, die den vom Fahrrhythmus stimulierten Trieb, wie ihn Kinder noch ausleben, zu unterdrücken sucht.[49] Die veränderte Affektbesetzung, die hier stattfindet, verwandelt Lust in Unlust, Begierde in Furcht. Die Bahn-Phobie, die Freud bis ins höhere Alter verfolgte, wurde durch eine archetypische Szene hervorgerufen, in der die frühkindliche Angsterfahrung einen sexuellen Auslöser offenbarte.

Bei einer gemeinsamen Übernachtung während der Wien-Reise erblickte Freud, wie er Wilhelm Fließ am 3. Oktober 1897 im Zuge seiner Selbstanalyse berichtete, erstmals seine nackte Mutter («nudam»). Zwischen «2 und 2½ Jahren» habe er gezählt – tatsächlich war er dreieinhalb –, als seine «Libido gegen matrem erwacht» sei.[50] Daß die Mutter damals hochschwanger war – Rosa kam am 21. März 1860 zur Welt –, mag die Affizierung des Knaben, aber auch die Verwirrung seiner Gefühle noch gesteigert haben: der hochgewölbte Leib erschreckte und erregte ihn zugleich. Noch als Erwachsener träumte er, wie er dem Pfarrer Oskar Pfister gestand, vom «Genitale der Mutter».[51] Es handelte sich, so erkannte er nachträglich, um eine sexuelle Urszene, die der Brief an Fließ allein im dezenten Latein – nach dem Vorbild von Krafft-Ebings Psychopathia sexualis (1886) – andeuten durfte. Es verwundert nicht, daß Freud später das Reisen als psychischen Initiationsvorgang analysierte, der im Traum ein symbolisches Pendant findet. Bei ihm blieb eine massive «Reiseangst» zurück, die sich in einer starken Furcht vor Bahnhöfen, dem Verpassen von Zügen und dem Nicht-Erreichen des Ziels manifestierte.[52] Seine eigenen Kindheitserinnerungen bestätigten ihm in der Selbstanalyse die sexuelle Unterströmung solcher Gefühle. Von einer Reise nach Mähren übermittelte der 16jährige Freud im September 1872 vorwiegend Eisenbahn-Impressionen, die in charakteristischer Mischung starke Beobachtungslust und Neugierde, aber auch nagende Angst verrieten.[53]

Amalia Freud und Sigmund

Bei dem Dreijährigen löste der Umzug ein frühes Verlustgefühl aus; Freud hat später nur andeutungsweise darauf hingewiesen, wie schwer ihm der Ortswechsel fiel. Eine spielerisch versteckte Vorstellung davon lieferte er in seiner 1899 publizierten Studie Über Deckerinnerungen, in der er, wie Siegfried Bernfeld erstmals erkannte, seine eigene Kindheitserfahrung über die Dokumentation eines Patientenberichts spiegelte.[54] Dieser fiktive Rapport paßte in sämtlichen Details zu Freuds eigener Vita. Er bot genaue Erinnerungen an die Zeit des ersten und zweiten Lebensjahrs vor der Übersiedlung «in eine große Stadt».[55] Die hier praktizierte Haltung des in die Tiefe leuchtenden Inspekteurs der Vergangenheit hat Freud frühzeitig ausgeprägt. Als er im Sommer 1872 seinen nach dem Wien-Umzug ersten und einzigen Besuch in Freiberg bei der befreundeten Familie Fluss abstattete, sprach er mit der Attitüde eines Archäologen von «Enthüllungen» aus der Vorzeit.[56] Die frühe Kindheit erschien schon dem Heranwachsenden im Rückblick als Landschaft, deren einzelne Schichten man mit feinem Werkzeug offenlegen mußte. In der Studie über die Deckerinnerungen wurde der sommerliche Urlaub in Freiberg aus analytischen Gründen zu einer Fiktion umgewandelt – die Selbsterkundung gelang leichter, wenn ihr Material als Erfindung firmierte.

Freud wuchs in einer großen Familie mit fünf jüngeren Schwestern und einem Bruder auf. In nahezu jährlichem Abstand gebar Amalia Kinder, so daß sie ihrem ältesten Sohn in dieser Phase nur wenig Aufmerksamkeit widmen konnte. Zu Anna gesellten sich, nachdem man in Wien ansässig geworden war, Rosa (1860), Maria (1861), Adolfine (1862) und Pauline (1864); 1866 kam Alexander zur Welt, dem Freud als älterer Bruder den Namen geben durfte. Der «kleine Erzschelm», wie er ihn später titulierte, wurde nach Alexander dem Großen benannt, über den der zehnjährige Sigmund seinen Eltern kurz nach der Geburt einen ausführlichen, durch den Schulunterricht inspirierten Vortrag hielt.[57] Unter den Mädchen ragte Anna durch besondere Begabung heraus, sie besuchte die Bürgerschule, ab 1874 das Lehrerinnenseminar der Ursulinen. Daß sie trotz ihrer passablen Ausbildung nicht fehlerfrei schrieb und zu Stilblüten neigte, vermerkte später Freuds Verlobte Martha Bernays mit süffisantem Unterton.[58] Als Attraktivste der sehr unterschiedlich aussehenden Schwestern galt Rosa, die mit der schönen Eleonore Duse verglichen wurde, der berühmtesten Schauspielerin der Epoche.[59] Der Umgang mit den Mädchen prägte Freuds Verhältnis zum anderen Geschlecht und bildete eine Art Phänotyp für künftige Beziehungen; vor allem mit Rosa sei er «so intim» gewesen, erinnerte er sich 1884.[60] Auch als Älterer umgab er sich gern mit Frauengruppen, was eine Verteilung erotischer Sehnsüchte auf mehrere Adressatinnen erlaubte: Martha und Minna Bernays, Marianne Kris und Ruth Mack-Brunswick, Dorothy Burlingham, Helene Deutsch und Eva Rosenfeld. Die Ahnung früher Familienkonstellationen war hier stets präsent, und mit ihr die geheime Macht der Sexualität, die dort, wo sie verboten blieb, umso mächtiger wirkte. «Die Vorzeit des Geschlechtslebens ist vor der Psychoanalyse ebenso übersehen worden, wie auf anderem Gebiete der Hintergrund des bewußten Seelenlebens», so formulierte Freud 1926.[61]

Familie Freud im Jahr 1876; Sigmund: stehend, dritter von links

Die Umsiedlung nach Wien bedeutete, daß die Familie Freud inmitten einer verschwindend kleinen jüdischen Minorität leben mußte. 1857 waren von 476.220 Einwohnern lediglich 2617 – 1,3 Prozent – jüdischen Glaubens. Dieser Anteil stieg in den kommenden beiden Jahrzehnten im Zeichen eines gewaltigen Zuzugs erheblich an: 1880 wohnten in Wien bereits 73.222 Juden, bei einer Gesamtbevölkerung von nun 726.105 Menschen waren das zehn Prozent. Nicht nur die Attraktivität der modernen Großstadt, sondern auch das tolerante Klima des Liberalismus bildete ein wesentliches Motiv für den verstärkten Zustrom von Juden aus ländlichen Regionen, wo weithin Ressentiments herrschten. Bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wuchs die Zahl jüdischer Bürger in Wien kontinuierlich an und erreichte 1923 ihren Höhepunkt mit über 200.000 Einwohnern israelitischen Glaubens.[62]

Nach der Ankunft siedelte sich die Familie zunächst sehr bescheiden in der Leopoldstadt nordöstlich des Zentrums an. An der Weißgärberstraße 3 lag die erste Wohnung, die man 1864 für ein neues Domizil in der Pillersdorfgasse 5 verließ, kurz bevor die letzte Tochter, Pauline, zur Welt kam. Als der jüngste Sohn Alexander geboren wurde, zog man 1866 in die Pfeffergasse 1 um, wenig später in die Glockengasse 30, 1870 schließlich in die Pfeffergasse 5. Die Wohnungen waren zum Leidwesen der Mutter, die aus besseren Verhältnissen kam, klein und unkomfortabel. Zumeist hatte man nur drei Zimmer zur Verfügung, in denen sich die Eltern mit ihren Kindern drängten. Jakob Freud hielt sich selten zu Hause auf, pflegte den Müßiggang, saß stundenlang im Caféhaus und blieb dem Familienleben fern. Er sprach kaum über seine Unternehmungen, verschwand tagsüber regelmäßig und kehrte erst abends zurück, ohne daß Ehefrau und Kinder ihn über sein Tun ausfragten. Bisweilen versuchte er sich als Makler, der neu etablierten Händlern Kontakte verschaffte, arbeitete aber nicht mehr im Tuchgewerbe. Aus welchen Quellen er sich und die Seinen in Wien finanzierte, ist unklar.

Der Sohn, der als talentiert und fleißig galt, genoß bald das Privileg, eine eigene Kammer mit einer Petroleumlampe für sich allein bewohnen zu dürfen, während sich seine Schwestern einen Raum teilen mußten und abends nur Kerzen benutzen durften. Wenn Sigmund seinen Schulstoff laut rezitierte, dabei von Zimmerwand zu Zimmerwand laufend, hatten die übrigen Familienmitglieder Ruhe zu halten, damit er sich konzentrieren konnte. Weil er sich durch Klavierspiel beim Lernen gestört fühlte, setzte er durch, daß zu Hause Musik verboten wurde – ein Indiz für die besondere Stellung, die ihm zufiel.[63] Die Situation im Hause Freud spiegelte schon äußerlich eine bemerkenswerte Differenz der Temperamente wider. Der oft lethargische Vater trieb sich, dubiosen Unternehmungen nachgehend, in der Stadt herum, indessen der ehrgeizige Sohn zu Hause saß und gewissenhaft seine Schulaufgaben erledigte. Wo der Vater zu einem spontanen Leben von Tag zu Tag neigte, verfolgte der Sohn große Pläne: dem intuitiv handelnden Phlegmatiker stand ein innerlich angespannter Projektmacher gegenüber. Für Sigmund Freuds Selbstbild sollte diese Konstellation bald gravierende Folgen zeitigen. Denn die eigene Identität, so erkannte er, beruhte auf einem Gegenentwurf, in dem sich Eifersucht und Haß auf das männliche Familienoberhaupt zu gleichen Teilen mischten.

Neben den Fall der Freiberger Kinderfrau trat in Wien ein anderes Ereignis, das den Jungen nachhaltig beeindruckte. 1865 wurde sein Onkel Josef Freud wegen des Verdachts auf Verbreitung von falschen russischen Rubeln festgenommen und 1866 zu zehn Jahren Haft verurteilt. Es ist nicht auszuschließen, daß die Produktion dieser Blüten in England erfolgte – unter der aktiven Mitwirkung von Emanuel und Philipp Freud. Die durch Marianne Krüll ermittelten Polizeiberichte offenbaren eine Spur, die nach Manchester führt, ohne daß jedoch der Name der Brüder direkt genannt wird.[64] Sollte das kriminelle Unternehmen tatsächlich von mehreren Familienmitgliedern getragen worden sein, dann hatte Freuds Vater darin zumindest die Rolle des Mitwissers, wahrscheinlicher sogar die des Begünstigten inne. Erklären ließe sich so auch, weshalb er trotz fehlender Geschäftsaktivitäten über viele Jahre seine Familie unterhalten konnte und keine finanziellen Sorgen hegte. Der Vater, steht zu vermuten, lebte von falschem Geld, von den Blüten des Bruders. Entsprechend groß dürfte seine Furcht vor Entdeckung und Strafe gewesen sein. Aus Angst vor der Polizei hielt er an seinem bisherigen Lebensstil fest und vermied erhöhte Ausgaben, weil er nicht auffallen wollte. Die Sorge um Josefs Haft ließ Jakob Freud innerhalb kurzer Zeit ergrauen, wie sich der Sohn Ende der 90er Jahre erinnerte. Den Onkel bezeichnete er in einer Mischung aus Mitleid und Zorn als «Schwachkopf», der aber «nie ein schlechter Mensch gewesen» sei.[65]

Bis 1870 saß Josef im Gefängnis – ein für die bürgerliche Familie erheblicher Verlust der Reputation. Sein Neffe empfand solche Degradierungen als bedrohlich, erkannte jedoch bald, daß seine Angst vor eigener Bestrafung ähnlich wie im Fall der unheimlichen Reiseerfahrung mit Lustgefühlen vermischt war. Die Furcht vor der Einbuße der Sicherheiten, die das kleinbürgerliche Leben in Form hielten, kam aus demselben Boden wie die Sehnsucht nach dem Körper einer Frau. Ein genaues Wissen darüber zu gewinnen blieb schwierig, wie Freud später einsah, und gerade die seelisch Verzweifelten, die unter dauernden Ängsten litten, hatten zumeist keine Ahnung von der Herkunft ihrer Leiden. Dazu schrieb er 1898: «Die Ereignisse und Einwirkungen nämlich, welche jeder Psychoneurose zugrunde liegen, gehören nicht der Aktualität an, sondern einer längst vergangenen, sozusagen prähistorischen Lebensepoche, der frühen Kindheit, und darum sind sie auch dem Kranken nicht bekannt.»[66]

Wien in der Epoche des Liberalismus

Die österreichische Metropole war im Jahr 1860 eine aufblühende Stadt, das schnell gewachsene Zentrum einer Vielvölkermonarchie mit moderner Architektur und vielfältigem Kulturleben. Wirtschaftliche Macht, technischer Fortschritt und eine euphorische Gründerstimmung zogen Menschen aus allen Teilen des großen Kaiserreichs an. Als die Familie Jakob Freuds nach Wien umsiedelte, stand die Stadt erst am Beginn eines Gestaltungsprozesses, der sie mit rasantem Tempo in die Moderne führen sollte. Die äußerliche Situation, die von Dynamik und Aufbruchswillen zeugte, verbarg jedoch, daß das Kaiserreich eine krisenhafte Phase durchlief. Seit Dezember 1848 regierte Franz Joseph I. im Zeichen eines Neoabsolutismus, der jegliche parlamentarische Kontrolle ausschloß und die Errungenschaften der Märzrevolution kassierte. Der Deutsche Bund gegen Preußen verkörperte eine immer instabilere Allianz, die 1866 aufgelöst wurde. Außenpolitisch war Österreich in den 1860er Jahren an die Grenzen seiner Expansionsfähigkeit geraten. Die italienische Unabhängigkeitsbewegung und die Niederlage gegen Preußen in der Schlacht von Königgrätz bedeuteten massive Verluste an Gewicht und territorialer Vormacht. Auch innenpolitisch befand sich das Land in geschwächtem Zustand. Franz Josephs Absolutismus verlor nach 1860 zunehmend den Rückhalt in der Bevölkerung. Das Oktoberdiplom von 1860 schuf mittels eines kaiserlichen Manifests die Basis für eine konstitutionelle Monarchie, zu deren tragenden Elementen der Reichsrat mit hundert Mitgliedern gehörte. Seine Aufgaben erschöpften sich jedoch weitgehend in fiskalischer und juristischer Beratung, ohne daß er politisch Einfluß nehmen konnte. Das Februarpatent von 1861 begründete dann eine Verfassung, welche die Einrichtung eines aus den Landtagen zu wählenden Abgeordnetenhauses vorsah. Damit waren die Fundamente für eine konstitutionelle Monarchie gelegt, die zu innerer Befriedung beitrug und gleichzeitig Österreichs außenpolitische Stellung stärkte. Zwar blieben die Rechte des Parlaments auf Empfehlungen zur Gesetzgebung beschränkt, doch bildete die Öffnung des absolutistischen Systems zumindest formal einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zu einer besseren Regierungskontrolle.

Seit Beginn der 1860er Jahre wuchs das Gewicht des österreichischen Liberalismus, der aus den Parlamentswahlen mit erheblichen Stimmgewinnen hervorging. Ab 1860 stellten die Liberalen die Wiener Regierung und den Bürgermeister; in den folgenden Jahrzehnten prägten sie nicht nur die politische Entwicklung der Stadt, sondern auch die dynamische Modernisierung ihrer Architektur.[67] Die alten Festungsanlagen mit den aus dem frühen 14. Jahrhundert stammenden Toren und den um 1545 von italienischen Baumeistern errichteten Mauern waren 1857 gesprengt worden. Damit verlor die Stadt ihre bis zur theresianischen Epoche gewachsene Mantelstruktur, die militärischen Zwecken gedient und ein Bollwerk gegen die drohenden Türkenangriffe gebildet hatte. Am Beginn der 1860er Jahre beauftragte der Kaiser den kompletten Ausbau der Innenstadt. Es entstand die Ringstraße mit ihrem großartigen Bogenschwung, und neben ihr wuchs eine mächtige Architektur schwindelerregend schnell in die Höhe. Nach den Entwürfen Heinrich Ferstels wurde 1873–84 die Universität erbaut, der Däne Theophil Hansen war 1874–83 für die Errichtung des Parlaments zuständig, Gottfried Semper in den Jahren 1871–80 für das naturhistorische und das kunsthistorische Museum sowie die Gestaltung des nördlichen Flügels der Neuen Burg.

Die Anlage der Ringstraße präsentierte ihre nach dem Muster italienischer Renaissance-Palazzi errichteten Prunkbauten wie die Perlen einer Kette in einheitlicher Linie, ohne daß ihre Individualität verlorenging. Neben die repräsentative Architektur traten Privathäuser, die zu günstigen Konditionen – bei dreißigjähriger Befreiung von der Grundsteuer – erworben werden konnten. Die Schönheit der neuen Prachtstraße zog zahlreiche Anleger an, und die Wiener waren überzeugt, daß ihr Entwurf sie sogar im Wettbewerb mit Paris bestehen ließ. Allerdings tauchten auch Kritiker auf, die, wie der Architekt Camillo Sitte, behaupteten, daß der Ring die glanzvolle österreichische Barocktradition zerstöre und durch einen sterilen Systemzwang im Zeichen des Praktisch-Nützlichen ersetze. Die Architekturdebatte tobte mit großer Verve, angeheizt durch die Traditionalisten vom Schlage Sittes, denen wiederum glühende Verfechter des Modernismus wie Otto Wagner entgegentraten. Wagner hatte seit Beginn des Ring-Projekts eine Vielzahl von Straßen und Gebäuden in der inneren Stadt entworfen und galt als langfristig planender Architekt mit unternehmerischen Talenten. Seine späteren Vorhaben zeigten einen starken Funktionalismus, der mit den konservativeren Arbeiten Sittes allerdings den Hang zum Monumentalen teilte.

In seinen Schriften zum Städtebau beschwor Wagner den Gedanken einer strikt durchgeplanten, geometrisch organisierten Urbanisierung. 1893 veröffentlichte er sein Buch Die Großstadt, in dem er die gesamte Anlage des Straßen- und Verkehrssystems schilderte, wie er sie für die Zukunft dachte. Zu Wagners Programm gehörte auch die Modernisierung der Grundrisse und die Verwendung neuer Baustoffe, die er für einen Ausdruck zeitgemäßer Wirtschaftlichkeit hielt.[68] Sitte und Wagner blieben bis zur Jahrhundertwende die führenden Stadtplaner, die Wiens innere Bezirke durch ihre Arbeiten prägten. Über den Wert ihrer Projekte war man sich nicht einig, stritt vielmehr heftig über die ihnen zugrunde liegenden Konzepte. In den Debatten zwischen Traditionalisten und Modernisten spiegelte sich die Spannung der Epoche, die in Wien auch durch die leidenschaftlichen Diskussionen über die Gegenwartskunst und das Theater sichtbar wurde. Bei genauerer Betrachtung unterschieden sich die Standpunkte der beiden jedoch weniger, als es zunächst den Anschein haben mochte. Was sie verband, war der Wille zum großen, die Zeiten überdauernden Entwurf, der die Hauptstadt nach dem Muster des antiken Rom zum Sinnbild von Majestät und Würde machen sollte.

Wien zählte am Beginn der 1870er Jahre eine Million Einwohner. Der spürbare wirtschaftliche Aufschwung war geeignet, die politisch-militärische Schwächung nach den Debakeln der 1850er Jahre auszugleichen. Das Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurde bald zu einem Symbol für das wirtschaftlich aufsteigende Bürgertum, für Kunstsinn, Glanz und Repräsentationswillen. In dieser Phase durchlief die Stadt eine kraftvolle Entwicklung, die sie zum Schmelztiegel des innerlich brodelnden, äußerlich jedoch konsolidiert wirkenden Kaiserreichs werden ließ. «Die heroische Moderne von Städten», so schreibt Jürgen Osterhammel, «ist ein flüchtiger Moment von manchmal nur wenigen Jahrzehnten: eine Balance von Ordnung und Chaos, die Verbindung von Immigration und funktionierenden Technostrukturen, Öffnung von Räumen unstrukturierter Öffentlichkeit, Energetisierung in Nischen des Experimentellen.»[69] In diesem Sinne war das späte 19. Jahrhundert Wiens Glanz- und Innovationszeit, eine Phase der beschleunigten Dynamik, des Zuzugs, der Expansion und Kreativität, in der Technik, Wirtschaft und Geist so kraftvoll wie produktiv zusammenwirkten. Robert Musils spöttisches Porträt einer Metropole mit halbem Tempo, träger Bürokratie und falschem Oberflächenglanz galt später nicht dem Wien dieser Phase, sondern der zum steinernen Mythos erstarrenden Stadt am Vorabend des Ersten Weltkriegs.[70]

Zwischen Mai und November 1873 fand die fünfte Weltausstellung in Wien statt, die einem internationalen Publikum die Errungenschaften moderner Stadtplanung im österreichischen Imperium vorführen sollte. Über die breit angelegte Vorbereitung des Ereignisses berichtete der 16jährige Freud im August 1872 seinem Freund Eduard Silberstein: «Die Rotunde wird schon völlig ausgemauert, und ist der Ring derselben schon in der bestimmten Höhe. Die andern Trakte sind schon unter Dach und auch die Gartenanlagen machen ein freundliches Gesicht.»[71] Wien habe sich unter dem Eindruck seiner Leistungsschau enorm verändert, so erzählte er im Frühjahr 1873: «Welch feiner Ton! Wie weltbürgerlich und wie veredelt!»[72] Mit Rücksicht auf die Matura werde er die Ausstellung aber verpassen, schrieb er und fügte ironisch zu, er müsse am Ende vermutlich beides ‹verfehlen›, Abitur wie Ausstellung.[73] Die Tatsache, daß Freud über die Bauten ausführlich berichtete, verriet zwar Interesse an den Wiener Stadtplanungen, darf aber nicht als Ausdruck des Einverständnisses gewertet werden. Wie kritisch er über die Prachtentfaltung der neuen Metropole und das in ihr manifeste Selbstbewußtsein der Staatsmacht urteilte, wird sich noch zeigen.

Bei der Weltausstellung handelte es sich um ein Prestigevorhaben, das vom liberalen Bürgermeister Cajetan Felder, aber auch von Vertretern der Wirtschaft vorangetrieben wurde. Geradezu symbolisch für die populäre Programmatik der Ausstellung war die Tatsache, daß sie auf dem Gelände des Wiener Praters und damit im öffentlichen Erholungspark der Stadt stattfand. Zum zentralen Gebäude der Schau wurde die neu geschaffene Rotunde, ein gewaltig aufragender Kuppelbau von enormer Pracht; bedeutsame architektonische Elemente bildeten die 800 Meter lange Maschinenhalle und diverse Pavillons – insgesamt mehr als hundert –, die Technik und Kultur eines zunehmend von der Leistungskraft des Bürgertums getragenen Staates dokumentierten. Die Schatten der alten Zeit waren aber auch inmitten moderner Stadtentwicklung zu erkennen. Nur wenige Wochen nach der Eröffnung der Weltausstellung brach eine Choleraepidemie aus, der 3000 Menschen zum Opfer fielen.[74] Die schlechte Beschaffenheit der Kanalisation sorgte dafür, daß bei Donau-Hochwasser Schmutz und Bazillen in die Stadt geschwemmt wurden. Erst mit der neuen Innenanlage stellte man eine hygienische Entsorgung sicher, die derartige Epidemien verhinderte. Auch die Freuds mußten zumindest indirekt unter der Cholera leiden: ein amerikanischer Konsul hatte sich ursprünglich für einen Besuch der Weltausstellung angekündigt und wollte gegen eine nennenswerte Summe ihre Wohnung mieten, blieb aber nun aus Furcht vor der Krankheit fern.[75]

1930 verglich Freud in seiner Studie über Das Unbehagen in der Kultur die Stadt Rom mit der Anlage unseres Unbewußten, in dem zahlreiche Alters- und Erfahrungsstufen gleichzeitig nebeneinander bestehen. Im Rom der Gegenwart verbanden sich architektonische Stilepochen und Bauphasen heterogener Herkunft zu einem Tableau des Vielfältigen; dem entspreche, so befand Freud, die Tiefenstruktur der menschlichen Seelenschichten, in denen ein Nebeneinander unterschiedlichster Erlebnisreste gegeben sei. Wien bildete das Gegenmodell zu dieser Parallelität der Formen, denn hier hatte man das Alte unter der Dampframme der Modernisierung zerstört und die Spuren des Gestern getilgt. Wien wollte zur Gründerzeit keine Erinnerung an die Epoche vor 1848 mehr wachhalten, weil die Stadt sich in den offenen Horizont des Möglichen hinein entwarf. Otto Wagners Programm der gegenwartsbezogenen Stadt, das die Abkehr vom Historismus forderte, hinterließ überall seine Spuren. So einheitlich und geschlossen wie die moderne Architektur sollte das Erscheinungsbild der neuen Anlagen wirken. Parks und Gärten, Wege und Straßen entstanden in strenger Ordnung more geometrico; selbst die Bäume, die man am Ring pflanzte, entsprachen der Planung mit dem Lineal, denn ihr Abstand war genau festgelegt. Freud, der spätere Meister der Erinnerung, wuchs in einer Metropole mit entschiedenem Modernisierungswillen auf, wo keine Zeit für Andenken und Memorialkultur, für Relikte und Anachronismen blieb. Die Gegenwart, das waren Planung und Projektmacherei, neu errichtete Häuserkomplexe und Straßenanlagen, dauerhafte Provisorien im Zeichen des Entwerfens und Entwickelns. Wer in den 60er und frühen 70er Jahren durch das innere Wien ging, sah eine gigantische Maschinerie urbaner Gestaltung, die nie zur Ruhe kam. Hier gab es allein den Moment in Tätigkeit, den bewegten Augenblick, während die Geschichte der Stadt wie ein verblassender Untergrund unaufhörlich überschichtet wurde. Die Vergangenheit war den Vorstädten vorbehalten, in deren beschaulichem Lebensrhythmus die Zeit stillstand und der Lärm des ewigen Bauens die Gassen noch nicht durchhallte. Freud hat die ländlichen Außenbezirke ähnlich geschätzt wie die Bergdörfer, in denen er später seine Ferien verbrachte: beides liebte er mit der verklärenden Neigung des Großstädters, dem die Natur im Grunde fremdgeworden ist.

Das Denken in patriarchalischen Strukturen gehörte sehr selbstverständlich zum alten Österreich. Daß der Entdecker des Vaterkomplexes ein Untertan des K.u.K.-Staates war, kann nicht überraschen. In Österreich schien der Kaiser als Übervater omnipräsent – in Symbolen und Ritualen gleichermaßen. Es verwunderte kaum, daß Freud die ödipale Grundsituation nicht allein aus seiner biographischen Anschauung ableitete. Auch der Staat zeigte ein paternalistisches Gesicht und bildete folgerichtig für ihn ein Modell, an dem er den Zusammenhang von Macht und Familie, von Ordnung und Psyche, Autorität und Ich studieren konnte. Der Gymnasiast Freud fühlte sich der Monarchie nicht sonderlich verbunden, ja er verspürte innere Distanz zu den Formen der Selbstinszenierung, die das Kaiserreich liebte. Gemeinsam mit seinem Mitschüler Heinrich Braun, der später zu den Köpfen der österreichischen Sozialdemokratie gehörte, diskutierte er über gesellschaftliche Gerechtigkeit, die Arbeiterbewegung und das Parteiensystem. Die beiden teilten ihre kritische Haltung zu Monarchie und zeremoniösem Pomp. Nicht ohne Sarkasmus berichtete der Abiturient Freud am 1. Mai 1873 über die Wiener Feierlichkeiten aus Anlaß des 25jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph I. und erwähnte süffisant, daß ein «demokratischer Regen» die festliche Stimmung gestört habe.[76