14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

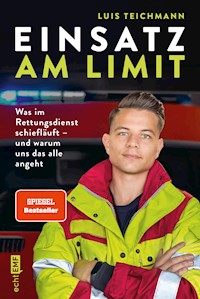

Der neue SPIEGEL-Bestseller vom bekanntesten Rettungssanitäter Deutschlands.

In jeder Stadt gibt es ein Viertel, in dem Menschen zwar mitten unter uns und doch am Rand der Gesellschaft leben. Einer der bekanntesten deutschen Brennpunkte war jahrelang das Einsatzgebiet von Rettungssanitäter Luis Teichmann.

Die Abgründe, die sich ihm dort offenbarten, zeigen, woran unser Land wirklich krankt: Arbeits- und Obdachlosigkeit, Drogensucht, alleingelassene Jugendliche in psychischen Krisen — Menschen, die im öffentlichen Raum nicht stören sollen, Menschen, denen wirkliche Hilfe verwehrt wird. Stadtbekannte Wohnblöcke, in denen Uniformträger ein Feindbild sind, weil man Dinge lieber unter sich klärt. So etwas geht an Sanitätern wie Luis nicht spurlos vorbei ...

Mit klarer Sprache und Empathie statt Polemik widmet sich Luis Teichmann den Missständen in unserem Sozialstaat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 237

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

In jeder Stadt gibt es ein Viertel, in dem Menschen zwar mitten unter uns und doch am Rand der Gesellschaft leben. Einer der bekanntesten deutschen Brennpunkte war jahrelang das Einsatzgebiet von Rettungssanitäter Luis Teichmann. Die Abgründe, die sich ihm dort offenbarten, zeigen, woran unser Land wirklich krankt: Arbeits- und Obdachlosigkeit, Drogensucht, Jugendliche in psychischen Krisen – Menschen, die im öffentlichen Raum nicht stören sollen, Menschen, denen wirkliche Hilfe verwehrt wird. Stadtbekannte Wohnblöcke, in denen Uniformträger ein Feindbild sind, weil man Dinge lieber unter sich klärt. Dieser Realität stellen sich Tag für Tag Sanitäter wie Luis, an denen all das nicht spurlos vorbeigeht. Mit klarer Sprache, aber Empathie statt Polemik widmet sich der prominenteste Rettungssanitäter Deutschlands den Missständen in unserem Sozialstaat.

Autor

Luis Teichmann, geboren 1996, absolvierte nach seinem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr und erlangte in diesem Zuge 2016 die Qualifikation zum Rettungssanitäter. Neben der Arbeit im Rettungsdienst studierte er Rettungsingenieurwesen im Bachelor und Master und promoviert seit 2023 an der RWTH Aachen. Auf Instagram und TikTok berichtet er von seinen Erlebnissen und Eindrücken. Sein erstes Buch Einsatz am Limit stand zwölf Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Luis Teichmann

mit Saskia Hirschberg

Sind wir noch zu retten?

Warum sich im Rettungsdienst zeigt, was in unserer Gesellschaft schiefläuft

Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe September 2024

Copyright © 2024: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Antje Steinhäuser

Umschlag: Uno Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © privat

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

AR ∙ CB

ISBN 978-3-641-32223-6V001

www.goldmann-verlag.de

Inhalt

Ein paar Worte vorab

Ich sehe was, was du nicht siehst

Der Halbkopfmensch

Einer gegen alle und alle für einen

Hinter jeder Tür ein Patient im Goldweg 42

Einmal Entzugsklinik und zurück, bitte!

Taxifahrer in Uniform

Goldweg hoch zwei

Verändere ich eigentlich etwas?

Elendspyramide

Fernab von Recht und Ordnung

Eine Psychose kommt selten allein

(K)einsatz

Mit Händen und Füßen

Pulverfass Sprachbarriere – kulturelle Unterschiede verstehen

Andere Viertel, andere Sitten?

Klagen als Stressregulator

Schuld ist nicht das Exponat!

Alles eine Frage der Einstellung?

Welcher Retter bin ich?

Immer schön cool bleiben

Die Empathie-Überdosis

Reden ist Silber …

Typ Dampfwalze

Geheimrezepte gegen traumatische Erlebnisse?

Der Tag, an dem der Sommer starb

Ruhephasen und Reflexion

Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn?

Sei schlau, mach’s mit!

Überalterung und Vereinsamung

Unsichtbares Leid

Einsam zweisam

Aus den Augen, aus dem Sinn

Wenig gerettet, viel geholfen

Wo die Liebe hinfällt

Psychoterror nicht »nur« für die Patienten

Wenn die Sucht die Familie tyrannisiert

Wenn Kinder Verantwortung für die Eltern übernehmen

Traurige Kollateralschäden

Freiheitsentziehende Unterbringung

Ein kleines Licht sorgt für großen Aufruhr

Mit aller Gewalt

Geschmeidige Patienten, bockige Kollegen

Max, don’t have sex with your …

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Mächtigste im ganzen Land?

Alles hört auf mein Kommando!

Rette sich, wer kann!

Brüllaffen in Uniform

Happy End à la Hollywood

Im Zweifel fürs Leben

»Alles gewünscht«

Haben Sie schon einen Notfallpass?

Digitale Notfallpässe – kleine Retter in der Not

Schnell, einfach, sicher

Glück im Unglück

Was bleibt am Ende des Lebens?

Danksagung

Hilfsangebote und Anlaufstellen

Quellenangaben

Dieses Buch enthält möglicherweise triggernde Inhalte zu den Themen Alkoholabhängigkeit, Drogenmissbrauch, Obdachlosigkeit, plötzlicher Kindstod, Psychosen, psychische Krankheiten und Verwahrlosung.

Ein paar Worte vorab

Ein zweites Buch? Ja und nein. Denn irgendwie ist auch dieses Buch wieder ein erstes. Einsatz am Limit ist vor allem eine Systemkritik, die Schwachstellen im Rettungsdienst aus meiner Sicht zusammenfasst. Ich habe mir alles von der Seele geschrieben, was sich in zehn Jahren meiner Berufslaufbahn angestaut hat, habe meinem Frust Luft gemacht, aber auch Lösungen präsentiert. Und tatsächlich: Viele Grundgedanken meiner Lösungsansätze finden sich in aktuellen Reformvorschlägen und Diskussionen wieder.

Zwar möchte ich mir nicht anmaßen, dass ich dafür die nötigen Denkanstöße geliefert habe, aber diese Beobachtungen freuen mich natürlich und zeigen mir, dass ich nicht ganz fernab des Möglichen gedacht habe.

Was gibt es also jetzt noch zu sagen?

Nachdem ich Einsatz am Limit beendet hatte, hätte ich nicht gedacht, dass ich ein weiteres Buch schreiben würde. Ich dachte, es sei alles ausgesprochen, und doch lesen Sie nun diese Zeilen. Sind wir noch zu retten? ist allerdings kein zweiter Teil, keine Fortsetzung. Sie müssen mein erstes Buch nicht gelesen haben, um hier den Anschluss zu finden. Alles, was Sie tun müssen, ist einsteigen. Klettern Sie zu mir in den Rettungswagen und begleiten Sie mich. Ich möchte Sie auf meine Einsätze mitnehmen, gemeinsam mit Ihnen über den Tellerrand schauen und fragen: Warum verschließen wir tagtäglich unsere Augen, wenn wir durch die sogenannten sozialschwachen Viertel deutscher Großstädte pendeln? Womit haben wir es in Brennpunktvierteln zu tun und erst recht die Menschen, die dort leben? Nach dem Lesen dieses Buches werden Sie vermutlich etwas genauer hinsehen und vielleicht kann sich so etwas ändern.

Alles, was Sie auf den nächsten Seiten erfahren werden, hat sich überwiegend in ein und demselben Wachgebiet abgespielt, in dem ich jahrelang im Einsatz war. Ein Wachgebiet am Rand der Stadt und irgendwie auch am Rand der Gesellschaft, weit entfernt vom Zentrum und doch mitten unter uns.

Und ich versichere Ihnen: Jede Großstadt hat genau so einen Stadtteil. Nennen wir ihn Harlem. Harlem besteht fast ausschließlich aus alten, heruntergekommenen Mehrfamilienhäusern. Der Putz bröckelt von den Fassaden ab und im Kern des Viertels wohnen 6 000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Das entspricht etwa dem 25-fachen Wert des Bundesdurchschnitts.

Jeder Millimeter scheint grau und zugebaut. Das Sonnenlicht findet nur selten seinen Weg durch die Häuserschluchten. Die Nacht ist hier der Tag, und sie ist nicht geprägt von zwitschernden Vögeln oder Stille, sondern von Lärm. Quietschende Güterzüge wechseln sich mit dröhnenden Turbinen von Flugzeugen im Landeanflug ab. Aufheulende Motoren und gelegentliches Rufen und Schreien bilden den Klang in der Dunkelheit.

Und was darf natürlich nicht fehlen? Das Tönen unseres Martinhorns. Umleitungen aufgrund von Baustellen halten die Einsatzfahrzeuge hier kaum auf, denn es fließen keine monetären Mittel in die Instandhaltung öffentlicher Straßen und Wege. Die einzigen Baustellen, die ich während meiner Einsatzzeit in Harlem fand, waren unter Bahnbrücken, an Straßenbahngleisen oder Autobahnauffahrten. Also immer an den Stellen, an denen die Stadt finanziell nicht zuständig ist. Der Umstand, dass die Stadt nicht in die Infrastruktur in diesem Viertel investiert, führt zu Straßen, die übersät sind mit Schlaglöchern, in denen sich infolge eines Regenschauers riesige Pfützen bilden. Es gibt Wege, die dermaßen schlecht sind, dass wir sie als »Traumastraßen« bezeichnen. Jede knöcherne Verletzung, die ein Patient erleidet, wird nach einer Fahrt über so eine »Buckelpiste« definitiv schmerzhafter. Einsätze in solchen Gebieten gelten in der Regel als ungewöhnlich, wenn man es mit einem »normalen« Patienten zu tun hat. Also einem Patienten mit gepflegtem Erscheinungsbild, einer aufgeräumten Wohnung und geordneten Gedankengängen.

Was ich in dem Zusammenhang direkt klarstellen möchte: Wenn Sie in diesem Buch von Patienten und meinen Einschätzungen lesen, dann ist es lediglich eine Beschreibung des Ist-Zustands und niemals eine Bewertung. Der Patient wird uns anvertraut und genießt an erster Stelle immer unsere volle Zuwendung. Der Vorwurf gilt dem System, das es zulässt, dass sich in unserem Land so viel Leid und Elend anhäufen kann – in einem Land, das so weit entwickelt ist.

Zwischenzeitlich habe ich mich immer wieder gefragt: Wenn man in diesem Viertel zu lange wohnt, kann man dann eigentlich gesund bleiben? Harlem zehrt an seinen Bewohnern ebenso wie an seinen Rettern. Eine hohe Krankheitsquote und Niedergeschlagenheit prägen den Wachalltag. Direkte Vorgesetzte verirren sich nur selten auf die Wache. Schon manchen Kollegen hat dieses Einsatzgebiet gebrochen, und auch ich habe gemerkt, wie schwer es mir gefallen ist, psychisch im Gleichgewicht zu bleiben. Deshalb habe ich den Bezirk irgendwann gewechselt. Ein Kollege aus meinem ehemaligen Team sagte einmal: »Sogar Batman würde sich von hier verziehen.«

Für das aktuelle politische Tagesgeschehen wurde man absolut unempfänglich. Wenn man am Rand mitbekam, dass über Tempolimits, das generische Maskulinum oder die Übersignalisierung an Einsatzfahrzeugen hochtrabend diskutiert wurde, dachte man sich: Bevor wir funktionierende Systeme optimieren, können wir erst einmal die zum Laufen bringen, die es viel nötiger haben? Können wir auf unserem Weg in eine verbesserte Zukunft vielleicht kurz stehen bleiben, uns umdrehen und die Menschen abholen, die völlig auf der Strecke geblieben sind und aus eigener Kraft nicht mehr den Anschluss finden? Um dafür die Weichen zu stellen, bin ich unter anderem absoluter Befürworter eines Pflichtjahres in sozialen Berufen, damit mehr Menschen bewusst wird, welche Probleme außerhalb der eigenen Bubble existieren. Denn wir im Rettungsdienst sind die Einzigen, die nahezu überall uneingeschränkten Zugang erhalten und den Ist-Zustand des Landes regelmäßig vorgeführt bekommen.

Und deshalb gibt es auch dieses zweite Buch. Ich hoffe, mit meinen Schilderungen etwas verändern zu können. Darum nehme ich Sie nun mit in den alltäglichen Wahnsinn: nach Harlem.

Ich sehe was, was du nicht siehst

Der Halbkopfmensch

In jeder Großstadt gibt es Straßen, Plätze, ja, ganze Viertel, in denen einen schon untertags ein unangenehmes Gefühl beschleicht, und spätestens bei Einbruch der Dunkelheit würde man keinen Fuß mehr an diese Orte setzen. In Frankfurt am Main und ebenfalls in Hamburg wäre das wahrscheinlich das Bahnhofsviertel mit seinen zahlreichen Drogenjunkies, die sich ungeniert einen Schuss am helllichten Tag auf dem Bürgersteig setzen, und in Berlin wahrscheinlich Neukölln. Auch in »unserem Harlem« gibt es diesen Ort. Nennen wir ihn Adenauerplatz, weil es fast in jeder Stadt einen Adenauerplatz oder eine Adenauerstraße gibt. Hier kommt der öffentliche Nahverkehr zusammen, mitten im Zentrum. Die Stadtplanung hat für Sitzmöglichkeiten gesorgt, damit soziales Leben stattfinden kann. Treppenstufen säumen, an ein Kolosseum erinnernd, die freien Flächen zwischen Bahnstationen und Bushaltestellen, in einem Café können Pendler, Schüler und Touristen ein Croissant und einen Latte genießen. So die schöne Theorie. Doch in der Praxis hält sich hier kein Passant länger als nötig auf. Die einzigen Menschen, die auf den Treppenstufen verweilen und die vielen Stunden des Tages, in denen sie nichts zu tun haben, in Alkohol ertränken, sind Süchtige, Wohnungslose und Kriminelle, die unseren einst so beschaulich angedachten Adenauerplatz zu einem üppigen Potpourri aus Drogen, Alkohol, Arbeits- und Obdachlosigkeit, Banden- und Beschaffungskriminalität machen.

Während meiner Zeit in diesem Einsatzgebiet wurde durchschnittlich vier bis fünf Mal innerhalb von 24 Stunden ein Rettungswagen zum Adenauerplatz gerufen, der wie bereits erwähnt dafür bekannt war, dass sich dort besonders viele intoxikierte Personen ohne festen Wohnsitz aufhielten. Meistens waren wir demnach wegen Alkoholvergiftungen im Einsatz oder weil es in Streitsituationen zwischen zwei Personen zu Körperverletzungen oder schlichtweg zu Unfällen im Rauschzustand gekommen war. Am häufigsten jedoch fuhren wir wegen ein und derselben Person zum Adenauerplatz: Niemand wusste genau, woher er kam, eines Tages lag er einfach da, betrunken mitten auf dem Asphalt, und sein Kopf war nicht symmetrisch, sondern auf der linken Seite massiv eingedellt, nahezu in sich zusammengefallen. Diese Art der Deformierung kommt zumeist infolge einer starken Gewalteinwirkung auf den Schädel zustande, oft auch als Konsequenz einer Operation. Der Patient, der uns mehrfach am Tag in Atem hielt, war außerdem auf Krücken unterwegs, seine Kleidung war schmutzig und zerfleddert vom dauerhaften Tragen, er roch nach altem Schweiß und Urin, sein Gebiss war von Zahnlücken geprägt und er hatte augenscheinlich nicht »nur« ein Alkohol-, sondern auch ein Drogenproblem. Immerzu torkelte er so stark hin und her, dass man als Beobachter jederzeit mit einem Sturz rechnete. Mehrmals täglich lasen wir ihn völlig berauscht von der Straße auf und brachten ihn ins zuständige Krankenhaus. Doch es dauerte nie allzu lange, da war er wieder einigermaßen gang- und standfest, wurde entlassen, trank erneut, und wir fanden ihn nur Stunden später im selben Zustand wie zuvor wieder. Manche Kollegen setzten ihn irgendwann tatsächlich schon in Krankenhäusern ab, die so weit wie möglich von Harlem entfernt lagen, in der Hoffnung, es würden wenigstens ein paar Schichten vergehen, bis er den Weg zurück finden würde. Aber ganz egal, wie oft wir ihn wegbrachten oder gar wie weit: Er lag jeden Tag aufs Neue auf den Treppenstufen am Adenauerplatz, vollgepumpt bis unter den Haaransatz, eingenässt und in seinem eigenen Erbrochenen. Dieses Spiel wiederholte sich unablässig, nichts und niemand konnte diesen Kreislauf stoppen. Keine Instanz fühlte sich verantwortlich und de facto war auf lange Sicht auch niemand für ihn verantwortlich. Außer er selbst. Ein Suchtkranker, der jedoch zu nichts mehr in der Lage war, als sich den nächsten Rausch zu verschaffen. Entzugskliniken, Einweisungen – alles Fehlanzeige, ganz gleich, wie viele Sozialmeldungen rausgingen. Denn es gibt nicht so etwas wie ein integriertes Notfallzentrum für solche Fälle. Wenn wir einen Suchtpatienten in einer Notaufnahme abliefern, wird er nach seiner Ausnüchterung nicht automatisch in eine Suchtambulanz überstellt, um einen Entzug zu machen. Dieser Schritt muss in unserem Gesundheitssystem separat gegangen werden. Der Patient sollte aus freien Stücken, und im Idealfall nüchtern, in einer entsprechenden Einrichtung für Suchtpatienten vorstellig werden und dann auch langfristig das Durchhaltevermögen aufbringen, an sich zu arbeiten. Solange in unserem System die Zahnräder in dieser Hinsicht nicht ineinandergreifen, kann und wird sich nichts ändern. Und selbstverständlich ist die Rückfallquote hoch.

Und so fuhren wir diesen Mann monatelang durch die Gegend, bis wir ihn eines Tages blutüberströmt am Boden vorfanden. Erneut stark alkoholisiert und gestürzt, hatte sich »der Halbkopfmensch«, wie ihn ein Kollege nannte, auch noch die verbliebene gesunde Kopfhälfte eingeschlagen …

Wenn man so etwas sieht, und ich möchte betonen, dass die meisten von uns wirklich einiges gesehen haben, dann fragt man sich schon: Was haben wir eigentlich in den letzten Wochen und Monaten erreicht? Tagtäglich versuchen wir, diesen Mensch vor sich selbst zu retten, doch am Ende sind der Suchtkreislauf und das Elend mächtiger. Ich möchte nicht so weit gehen, zu behaupten, dass einen solche Bilder und Einsätze traumatisieren, aber sie machen definitiv etwas mit einem Menschen. Man fühlt sich ein bisschen wie die Stadtreinigung, als wäre man dazu da, alles wegzukehren, was das saubere Stadtbild verschmutzt. Räumt sie weg, die verwahrlosten Menschen! Die unmöglichen Zustände, die Drogen und den Alkohol! Die Verrückten und die Psychopathen! Ich spreche gerade sehr überspitzt, das ist mir klar, ich möchte aber betonen, dass dieser Vergleich auf keinen Fall bestimmte Personengruppen diskriminieren oder verhöhnen soll. Es geht mir mehr darum, hervorzuheben, wie sehr es einen manchmal am Verstand der Gesellschaft und am ganzen System zweifeln lässt, wenn wir, der Rettungsdienst, ausgebildet für den Fachbereich Notfallmedizin, durch unsere Maßnahmen nicht den geringsten positiven Einfluss auf den Verlauf der Patientengeschichte nehmen. Und nicht nur das, wir wenden in solchen Einsätzen keinen einzigen erlernten Handgriff und keine erlernte Maßnahme an. Wir räumen lediglich das Elend von A nach B.

Einer gegen alle und alle für einen

Wir befinden uns immer noch auf dem Adenauerplatz: grauer Beton, umrandet von Treppenstufen. Wir wurden zu einem Einsatz in der Zwischenebene der angrenzenden U-Bahn-Station gerufen und so fuhren wir auf unserer gewohnten Route mit heulendem Martinhorn ein. Es war relativ früh am Morgen und das feuchtfröhliche Trinken hatte gerade erst begonnen. So mancher uns Bekannter hob zum Gruß die Flasche, darunter auch unser alter Freund, der Halbkopfmensch, der sich gerade noch mitten im Prozess befand, später am Tag der Grund für den nächsten Notruf zu werden. Im Prinzip konnte man schon um diese Tageszeit seine Patienten vom Nachmittag ausmachen.

Man muss dazu sagen, dass Einsätze in der Zwischenebene einer U-Bahn-Station immer besonders unbeliebt sind, denn es ist meist eine große Herausforderung, den Patienten in den ewigen Weiten der U-Bahn-Schächte überhaupt zu finden. Dazu kommt, dass man den Rettungswagen nicht in unmittelbare Nähe des Einsatzorts bringen kann. Auf diesen Einsätzen weiß man nie, was einen erwartet, und bereits auf dem Weg dorthin schießen einem verschiedene Szenarien durch den Kopf: Ist der Patient mit viel Glück vielleicht noch gang- und standfest genug, um aus eigener Kraft mit uns zum Einsatzfahrzeug zu gelangen? Ist er so weggetreten, dass wir ihn über mehrere Etagen hinausschleppen müssen? Ist er verletzt? Betrunken? Was ist überhaupt passiert? Manchmal kam es durchaus auch vor, dass wir eintrafen und die Person plötzlich schon weg war. Wie von Zauberhand genesen, eigenständig mit der nächsten Bahn davongerauscht.

Die einzige Information, die wir zu dem aktuellen Einsatz bekommen hatten, lautete: hilflose Person. Wir schleppten also unser Material diverse Stockwerke unter die Erde und erreichten über die Rolltreppen einen Bahnsteig. Mitten auf der Plattform lag eine Person, die wir schon von Weitem identifizieren konnten als männlich, augenscheinlich wohnungslos. Daneben stand ein Einkaufswagen, randvoll mit Decken und Tüchern. Mit jedem Schritt, den wir uns ihm näherten, erkannten wir die bittere Realität deutlicher: Das würde keine einfache und schnelle Nummer werden! Der Patient war völlig verwahrlost, abgemagert und von der Schuhsohle bis zur Haarspitze mit Kot übersät. Um seinen Körper hatte er diverse Decken gewickelt, die ebenfalls in Kot und Urin getränkt waren. Spritzen und sonstiges Zubehör, um sich einen Schuss zu setzen, lagen um ihn herum verteilt und waren offenbar zuvor erfolgreich zum Einsatz gekommen, denn der Patient war tief bewusstlos. Um zunächst andere Gründe für seinen Zustand ausschließen zu können, mussten wir ihn etwas genauer betrachten und dafür die Decken entfernen, die uns jegliche Einsicht auf mögliche sichtbare Verletzungen nahmen. Da sogar sein Gesicht kotverschmiert war und wir zudem nässende und übel riechende offene Wunden an Armen und Beinen feststellten, zogen wir uns zuallererst einmal unsere Infektionsschutzanzüge über. Der Patient war vollkommen zentralisiert, das bedeutet, seine Venen nahezu blutleer, weil sich die Konzentration des Blutvolumens auf die großen Gefäße wie das Herz verteilt hatte, um sein Überleben zu sichern. Damit war es für uns absolut unmöglich, ihm intravenös Medikamente zu verabreichen, da die Venen schlicht nicht zu finden waren. Mein Kollege fasste diesen optischen Eindruck später mit den Worten zusammen: »Er sah aus wie eine Leiche. Hätten wir einfach einen Totenschein ausgestellt, hätte dies vermutlich niemand angezweifelt.«

Der Patient war aber nicht wirklich tot, und somit versuchten wir, ihn auf anderem Wege zu antagonisieren, sprich, über ein Medikament, das wir in seinen Muskel spritzten, die Wirkung von Opiaten wie Heroin aufzuheben. Ohne Erfolg. Der Patient war nach wie vor tief bewusstlos und wir saßen mit ihm im Trubel des Pendlerverkehrs fest. Rechts und links rauschten die U-Bahnen an uns vorbei und die Situation war auf dem Bahnsteig nicht in den Griff zu kriegen. Über die Aufzüge und mithilfe der Trage transportierten wir ihn schließlich ins Einsatzfahrzeug, von wo aus wir einen Notarzt nachalarmierten, weil wir mit unseren nach Standardarbeitsanweisung freigegebenen Maßnahmen am Ende unserer Möglichkeiten waren und ganz klar mehr Manpower und weitere Medikamente vor Ort benötigten.

Als der Notarzt kam, rollte er mit den Augen. Es war keine Verachtung, sondern er sah einfach nur auf den ersten Blick, dass alles, was wir jetzt taten, eine Halbwertszeit von maximal zwei Tagen haben würde. Dann würden wir den Menschen wahrscheinlich erneut in diesem Zustand auflesen.

Da unsere erste Antagonisierung ohne Erfolg geblieben war, entschied der Notarzt sich für die Gabe eines zweiten Medikaments, das die Wirkung von Benzodiazepinen (Beruhigungsmitteln) vollständig oder teilweise aufheben kann.

Auch diese Maßnahme blieb ohne Erfolg.

Bis zu diesem Zeitpunkt war aufgrund der Umstände von unserer Seite ehrlicherweise noch keine adäquate Diagnostik gelaufen, weshalb wir erst jetzt die wenigen Messwerte erhoben, die wir überhaupt nehmen konnten. Neben einem nach unten entgleisten Blutdruck stellten wir einen sehr niedrigen Blutzuckerspiegel fest. Letzteres ist durch die Gabe von Zucker sehr leicht zu therapieren, sodass der Patient unmittelbar nach der Zufuhr wieder aufklart. Der Venenstatus des Patienten war allerdings nach wie vor so schlecht, dass es sich immer noch unmöglich darstellte, eine Nadel fachgerecht einzuführen. Deshalb blieb uns nur eine Option: der intraossäre Zugang. Dafür wird eine Kanüle in die Markhöhle des Knochens gelegt, den man unterhalb der Kniescheibe am oberen Ende des Schienbeins ertasten kann. Klingt höchst unangenehm? Ja, es geht das Gerücht um, dass dieses »Bohren in den Knochen« sehr schmerzbehaftet sei. Tatsächlich entsteht der Schmerz allerdings durch »Anspülen« des Zugangs, also wenn die Kochsalzlösung einfließt, um »den Weg freizuräumen«. Es gäbe noch die Möglichkeit, ein Medikament als lokale Betäubung vorweg einzusetzen, aber auch dieses drückt sich natürlich erst einmal den Weg frei und das läuft somit nicht unbemerkt ab. Darum legt man bei wachen Patienten einen intraossären Zugang nur als allerletzte Möglichkeit.

Schlussendlich lag irgendwann dieser Zugang, und wir gaben den Zucker, in der Hoffnung, dass der Patient nun endlich aufwachen würde. Doch wieder passierte nichts und wir waren so langsam mit unserem Latein am Ende. Alles, was wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln hätten tun können, war ausgeschöpft, also blieb uns keine andere Wahl, als ihn auf einer Intensivstation anzumelden.

Da Intensivbetten ohnehin knapp sind, sprachen die Blicke der Mediziner vor Ort natürlich Bände: Jetzt belagert dieser Patient einen Platz, wird einmal gänzlich auf links gedreht, und vermutlich dauert es nicht lange, bis wir ihn wiedersehen …

Übrigens: Was die Pfleger leisten, die einen Patienten waschen, der übersäht mit Dreck und verkrustetem Kot eingeliefert wird, verdient die größte Hochachtung. Die Gerüche und den Anblick von aufgeweichten Exkrementen will ich mir nicht mal ausmalen.

Wenn man die Klinik verlässt und schließlich wieder unten in der Fahrzeughalle steht, um die Verbrauchsmaterialien zu richten, kommt man sich vor wie ein Kanalarbeiter, der in die Kanalisation abgestiegen war und von oben bis unten eingesaut wieder herausgekommen ist. Das mag unsensibel klingen, aber so ist es leider. Wir hatten diesen Patienten aus einem U-Bahn-Schacht geborgen und auf eine Intensivstation gebracht, und mindestens zehn Menschen kümmerten sich insgesamt darum, dass er das Krankenhaus bald wieder laufend verlassen konnte. Dabei ist allen Beteiligten klar: Wir werden sein Leben nicht ändern, er selbst wird sein Leben so gut wie sicher nicht ändern und man wird ihn bald wieder in Harlem finden. Nach einer gewissen Zeit fühlt man sich wie in einem Hamsterrad, das sich immer weiterdreht und aus dem man einfach nicht aussteigen kann.

Wofür tun wir das denn eigentlich? Interessiert überhaupt jemanden, was wir hier gemacht haben? Hat unsere Arbeit irgendeinen tieferen Sinn?

Hinter jeder Tür ein Patient im Goldweg 42

Ein großes Problem in Harlem ist der Alkohol. Viele Patienten sind ihm verfallen, und in der Regel kommt der Rettungsdienst dann ins Spiel, weil er a) wegen einer Überdosis Drogen gerufen wird, b) mal wieder einer der Suchtpatienten denkt: Heute ist der Tag, einen Entzug anzutreten und endlich das Leben auf die Kette zu kriegen, oder c) sich die ersten – meist eine Folge aus b – Entzugserscheinungen zeigen. Ob a, b oder c, eins ist sicher: Hinter jeder Tür wartet ein Patient, wenn der Melder geht und es heißt: Einsatz im Goldweg 42. In dem fünfstöckigen Wohnblock mit Sozialwohnungen liegen aufgeplatzte Müllsäcke achtlos in die Ecken im Treppenhaus geworfen, die Flure sind ein Fleckenteppich aus Schimmel und Urinrändern, Feuchtigkeit dringt durch die Wände.

Wo sind wir denn hier gelandet?, fragte ich mich bei meinem ersten Einsatz unter dieser Adresse, daran erinnere ich mich noch ganz genau. Uns war eine Alkoholintoxikation in der dritten Etage gemeldet worden, und weil sämtliche Klingelschilder unleserlich per Hand geschrieben oder gar nicht erst vorhanden waren, drückten wir alle Klingelknöpfe einmal durch, um überhaupt ins Haus zu gelangen. Dann ging die Suche los. Im dritten Stock flackerte kaltes Neonlicht wie in einem schlechten Horrorfilm, und sämtliche Wohnungstüren, die den Flur säumten, hingen derart locker in ihren Scharnieren, dass ein Windstoß gereicht hätte, um diese zu öffnen. »Hallo?«, riefen wir immer wieder durch den Flur, bis wir glaubten, hinter einer zur Hälfte zerstörten Holztür unseren Patienten gefunden zu haben. Schon vom Gang aus konnten wir in die abgedunkelte Einzimmerwohnung blicken, in der nicht viel mehr als ein Bett stand. Bäuchlings daneben lag ein Mensch inmitten von Müllresten und leeren Wodkaflaschen sowie Spuren eines Pulvers, das ich nur mutmaßlich als Koks identifizieren konnte. Seine Kleidung musste er seit Wochen am Körper getragen haben, denn sie war an Knien und Ellbogen durchgescheuert und roch nach Fäkalien. Mein Kollege sprach den Patienten an: »Hallo?« Vorsichtig, aber bestimmt berührte er dessen Schulter.

»Nein, lassen Sie mich!«, stöhnte der Mann. Zeitgleich kam von draußen ein Herr hereingestürzt: »Was machen Sie hier? Das ist die falsche Wohnung!«

»Haben Sie uns gerufen?«, fragte ich ihn überrascht.

»Ja«, schrie er ganz aufgeregt. »Wir sind da hinten! Kommen Sie!«

»Okay, und was ist mit ihm hier?«, wollte ich wissen.

»Ach, der hat sich gerade einen Schuss gesetzt, den können Sie liegen lassen, das ist normal bei dem.«

Ich war völlig perplex, dachte, wir müssen ihm doch irgendwie helfen, aber mein Kollege, der schon mehr Erfahrung hatte, meinte nur kurz und knapp: »Alles klar, wo müssen wir also hin?«

Fassungslos notierte ich trotzdem die Nummer der Wohnung, damit ich später eine Meldung an den Sozialpsychiatrischen Dienst1 schreiben konnte.

Als wir endlich die richtige Wohnung erreichten, stellte mein Kollege fest: »Hier war ich auch schon. Du wirst sehen, es ist genau das Gleiche wie in der Wohnung eben. In diesem Haus ist es ganz egal, wo man anklopft, hinter jeder Tür findet man einen Patienten.«

Und er hatte recht: Im Grunde erwartete uns ein ähnlicher Anblick wie nur wenige Minuten zuvor. Auch hier lag ein deutlich alkoholisierter, schnarchender Mann auf dem Fußboden.

»Er hat ein bisschen was intus«, erklärte uns der Herr, der uns gerufen hatte. »Aber jetzt möchte mein Kumpel einen Entzug machen und dafür gerne in die Suchtambulanz gefahren werden.«

»So nimmt ihn die Suchtambulanz nicht auf …«, informierte mein Kollege den Herrn. »… nicht, wenn dein Kumpel nicht mehr geradeaus laufen kann.« Dann wandte sich mein Kollege an mich: »Für uns ist das nichts! Wir gehen!«

»Wie, wir gehen? Wir lassen ihn einfach hier liegen? Das geht doch nicht!«

»Aber wir können nichts für ihn tun«, antwortete mein Kollege. »Er ist kein Fall für die Notaufnahme, ihn dorthin zu bringen, ist nicht medizinisch indiziert und eine Entzugsklinik wird ihn in diesem Zustand nicht annehmen. Der Patient muss ausnüchtern und sich eigenständig in der Suchtambulanz vorstellen.«

Ich sollte also tatsächlich einfach gehen, nachdem ich in all diese Schicksale praktisch nur flüchtig hineingespickt hatte, und alles genau so lassen, wie es war? In diesem katastrophalen Zustand?

»Dann schreibe ich wenigstens zum ersten Mann, den wir gefunden haben, noch eine Meldung an den Sozialpsychiatrischen Dienst«, sagte ich später zu meinem Kollegen, als wir wieder unseren Rettungswagen bestiegen, weil ich das Gefühl hatte, irgendetwas tun zu müssen, aber er entgegnete nur: »Bringt eh nix.«

An diesem Tag konnte ich es nicht glauben, es einfach so hinnehmen zu sollen, dass ganze Wohnblöcke existieren, in denen von morgens bis abends Drogen und Alkohol konsumiert werden. Es hinnehmen zu sollen, dass man diesen Menschen scheinbar nicht helfen kann und sie in heruntergekommene Wohnviertel pfercht wie Vieh in Massentierhaltung. Es widerte mich an und ich wollte nicht glauben, dass alles verloren sein sollte. Ich wollte daran glauben, dass ich noch etwas retten konnte. Und so schrieb ich die Meldung an den Sozialpsychiatrischen Dienst, in der Hoffnung, dass dieser Kontakt mit dem Patienten aufnehmen würde. Doch nichts passierte. Genau, wie mein Kollege es prophezeit hatte.

Acht Wochen später berichteten andere Kollegen bei einer Schichtübergabe schließlich von einem Einsatz im Goldweg 42 in einer Wohnung, an der die halbe Tür fehlte: Jegliche Hilfe kam zu spät.

Stefan, 49 Jahre alt, 18 Jahre in Harlem als Rettungsdienstler gefahren, bevor er nach einem Burn-out in die Notaufnahme gewechselt ist:

Goldweg 42? Ja, was soll ich dazu sagen? Dieses Haus ist von oben bis unten voll mit Menschen, die Drogen- und/oder Alkoholprobleme haben. Im gesamten ersten OG haben die Wohnungen keine Türen mehr – aber dafür liegen in der Wohnung jeweils sechs eingetretene …