Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hirnkost KG

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

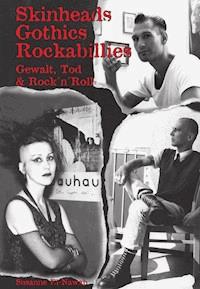

Skinheads tragen kahl rasierte Schädel, schwere Stiefel und Bomberjacken. Gothics schminken sich todesbleich und kleiden sich schwarz-bizarr. Mit Elvis-Tolle, Tätowierungen und "halbstarken" Posen zeigen Rockabillies ihr Faible für die 50er Jahre. Warum tun sie das? Gewalt und (Selbst-) Destruktivität wird in vielen jugendlichen Subkulturen zu einem Stilelement der Selbstinszenierung. Die Autorin untersucht den Stil und Habitus von jungen Menschen in Subkulturen und holt diese aus dem Schatten der medialen Klischee-Bilder heraus. In ausführlichen Portraits sprechen die befragten Szeneangehörigen über ihr Leben, ihre politischen Einstellungen, Geschlechterrollen, den Tod und Gewalt. El-Nawab will nicht verklären, sie dämonisiert oder verharmlost nicht, sondern sie sieht genau hin. In diesem Buch wird verdichtet beschrieben, photographisch dokumentiert und analysiert, um aus der Binnenperspektive der Jugendlichen heraus exemplarisch zu verstehen. Von der Autorin bereits erschienen: Rockabillies - Rock'n'Roller - Psychobillies. Portrait einer Subkultur. Archiv der Jugendkulturen 2005.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 721

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Die Autorin:

Susanne El-Nawab, Dr. phil., Sozialpsychologin M.A., wurde 1973 geboren. Sie ist freie Autorin (u. a. Skinheads. Ästhetik und Gewalt, Brandes & Apsel 2001, Rockabillies – Rock’n’Roller – Psychobillies. Portrait einer Subkultur. Archiv der Jugendkulturen 2005), Photographin und Künstlerin. Nach dem Studium der Sozialpsychologie, Soziologie und Politischen Wissenschaft war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Barbara Duden am Institut für Soziologie der Universität Hannover. Als Stipendiatin der Universität Hannover hat sie ihre Dissertation über Skinheads, Gothics und Rockabillies geschrieben. Zur Zeit arbeitet sie in der Redaktion eines Fachverlages in Hannover.

Susanne El-Nawab

Skinheads, Gothics, Rockabillies:Gewalt, Tod und Rock’n’Roll.Eine ethnographische Studie zur Ästhetik vonjugendlichen Subkulturen.

Wissenschaftliche Reihe, Band 2

Herausgeber:Archiv der Jugendkulturen e.V.Fidicinstraße 310965 BerlinTel.: 030 / 694 29 34Fax: 030 / 691 30 16www.jugendkulturen.de

Vertrieb für den Buchhandel: Bugrim (www.bugrim.de)Auslieferung Schweiz: Kaktus (www.kaktus.net)Privatkunden und Mailorder: www.jugendkulturen.de

Lektorat: Klaus FarinAlle Photographien in diesem Band: © Susanne El-NawabUmschlaggestaltung: atelier riese & werner GbR reklamewerkstatt,Hannover unter Verwendung von vier Photos von Susanne El-NawabSatz: Conny AgelDruck: werbeproduktion bucher

Originalausgabe© 2007 Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, BerlinAlle Rechte vorbehalten

Die Deutsche Bibliothek – CIP-EinheitsaufnahmeDer Titeldatensatz für diese Publikation ist beider Deutschen Bibliothek erhältlichISBN Print: 978-3-94021-339-6ISBN E-Book: 978-3-94021-398-3ISSN 1439-4316 (Archiv der Jugendkulturen)

Inhaltsverzeichnis

VORWORT VON BARBARA DUDEN

DANKSAGUNG

I. EINLEITUNG

II. DIE AUSGANGSLAGE

III. METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN

1) Über eine Balance zwischen Nähe und Distanz

2) Zur Vorgehensweise

3) Die Bedeutung des visuellen Materials

4) Die Schwierigkeit, eine „Spionin“ zu sein

5) Die Schwierigkeit, eine Vertrauensperson zu sein und gleichzeitig nicht wissen zu können, welche Aussagen glaubhaft sind

6) Schwierigkeiten münden in Erkenntnis

IV. SKINHEADS

1) Zur Geschichte der Skinheads

a) Die Anfänge oder: Wie der Begriff „Skinhead“ zum Synonym für „rechtsradikaler Schläger“ wurde.

b) Skins in Ostdeutschland

2) a) Portraits der Interviewpartner

b) Bündelung der Portraits

3) Stil-Analyse. Zur Ästhetik und Gewalt einer jugendlichen Subkultur

4) Skinheads und Nazi-Ästhetik

5) Zum Geschlechterverhältnis: Sexismus und Stärke zwischen Schein und Sein

6. Ergebnisse

V. GOTHICS

1) Zum Begriff „Gothic“

2) Zur Geschichte der „schwarzen“ Szene

3) Rechte Tendenzen in der schwarzen Szene

4) a) Portraits der Interviewpartner

b) Bündelung der Portraits

5) Stilanalyse: Zwischen Todesästhetik und Erotik

6) Zum Geschlechterverhältnis: Über den Einfluss von inszenierter Androgynität und betonter Körperlichkeit

7) Ergebnisse

VI. ROCKABILLIES

1) Zur Geschichte der Rockabillies

a) Musikalische Wurzeln

b) Die Teddyboys in Großbritannien

c) Die „Halbstarken“ in Deutschland

d) Rockabilly-Revivals

e) Zur Geschichte des Psychobilly

f) Die heutige Szene

2) a) Portraits der Interviewpartner

b) Bündelung der Portraits

3) Stilanalyse: Zwischen Nostalgie und Rebellion.

4) Zum Geschlechterverhältnis: über „Puttchen“, „Bratbirnen“ und Machos zwischen Emanzipation und anachronistischen Geschlechterrollen

5) Ergebnisse

VII. SCHLUSSBETRACHTUNG

VIII. LITERATURVERZEICHNIS UND ABSTRACT

Vorwort

von Prof. Dr. Barbara Duden*

Dieses Buch dokumentiert Begegnungen eigener Art: die von Susanne El-Nawab, der jungen Sozialforscherin, mit Jugendlichen aus „subkulturellen Szenen“, mit Menschen also, die mit einer Akademikerin gewöhnlich nichts am Hut haben – und die der akademischen Außenseiterin, der „Doktorvater“ und „Doktormutter“ im Nacken sitzen, weil sie ihre Arbeitsweise nach den Regeln wissenschaftlichen Arbeitens beurteilen. Ich habe oft gegrübelt, wie Susanne diese Grenzgängerei durchhielt. Wie war es möglich, dass ihr dieser und jener Punk, Skin oder Rockabilly in der Nacht persönliche Erlebnisse anvertraute und keine Angst haben musste, dass sie dieses Vertrauen verriet, wenn sie uns doch Monate später jenes Gespräch in einem Kapitelentwurf ihrer Arbeit vorlegen wollte? Susanne El-Nawab hatte sich in den Kopf gesetzt, zwischen zwei Welten zu gratwandern, und dass sie das Zeug hat zu dieser Grenzgängerei, davon erzählt ihr Buch. Ich freue mich deshalb sehr, dass dieser Seiltanz, wie sie es später nannte, der als „Promotionsvorhaben“ an der Universität Hannover begann und in unzähligen von Szenetreffen zwei Jahre lang betrieben wurde, nun Leserinnen und Leser finden wird.

Um sich in Clubs, Konzerten und Treffen umzutun, braucht es Vertrautheit mit den Szenen, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass alle, die dabei sind, sich wechselseitig als zugehörig erkennen. An den Kleidern, den Frisuren, an den Posen, am Sprechen, an den unterschwelligen Geboten des Gebarens, die einen allen gemeinsamen Stil, eine Haltung zum Ausdruck bringen. Diese kann man nicht willentlich einüben, man muss davon „wissen“. Das ist bei Susanne El-Nawab der Fall. Sie berichtet hier von dem „vertrauten, nahen Blick“ einer randständigen Insiderin, die mit einem Bein in den Szenen steht und mit einem Bein draußen. Die Nähe und Unvoreingenommenheit ermöglichten ihr, beim Gegenüber die Angst und die Verdächtigungen zu zerstreuen, die im Gespräch mit Szene-Fremden latent oder offen wirksam sein müssen. Ein Misstrauen, das durch die soziale Isolation in einer Kultur verstärkt wird, die Fremden mit scheelen Blicken und Sicherheitskontrollen begegnet. Susannes Report dient als erhellende Botengängerei.

Als sie begann, das Selbstverständnis und die Selbstdarstellung der Jugendlichen in drei verschiedenen Szenen zu untersuchen, hatte sie eine These: dass, erstens, die Zugehörigkeit in diesen Subkulturen vor allem durch den ausgefeilten Stil in Kleidung und Gebaren gestiftet wird, und dass, zweitens, diese expressiv-ästhetischen Stile nach außen Gewaltbereitschaft signalisieren und kanalisieren, ohne doch automatisch gewalttätig zu sein. Und wie sie schließlich die „Außenhaut“ und die persönlichen Stimmen ihrer vielen Einzelgespräche dokumentiert, wurde für mich ihre These plausibel. In den individuellen Lebensgeschichten, die sie aus ihren Interviews in Porträts zusammenstellt, spielt Gewalt eine wichtige Rolle, aber in einem ganz anderen Sinn als gemeinhin gedacht. Ihre Gesprächs-partner sprechen vor allem von der Sorge, dass Gesten und Stile missverstanden und als „rechts“ oder „gewaltbereit“ klassifiziert werden. Dass also die „Gewalt“ vor allem im Auge des Betrachters, des gewöhnlichen Bürgers sitzt. Über diese These hatten wir erregte Diskussionen geführt, sie schien manchen von uns naiv und blauäugig. Als ich aber dann ein Porträt nach dem anderen las, überzeugten mich die Stimmen von jungen Menschen, die durch eigene Erfahrungen sensitiv geworden waren, wie man Angst kriegt. Und wie man sie deshalb auch einjagen kann. „Was ich ganz ehrlich daran attraktiv finde, ist, dass man dadurch, dass man das irgendwie zur Schau stellt, es relativ selten unter Beweis stellen muss“, sagt der eine und eine andere sagt: „Es macht dich frei. (…) Dass Leute dir Respekt entgegenbringen und dass du aus diesem Respekt Stolz entwickelst. (…) Dass du einfach dastehst: „Ey, was wollt Ihr?“

Ich will diesen Sätzen genau zuhören. Sie verlangen, das aus dem Hören-Sagen stammende Misstrauen über generell gewaltbereite, aggressive Jugendliche für sich selbst in Klammern zu setzen.

Wie gesagt, die Nähe zum „Feld“ und das Vertrauen, das die Autorin einflößt, sind ein Glücksfall für diese Art der Herangehensweise. Susanne El-Nawab hat aber auch einen geübten Blick und die ungewöhnlich ausdrucksstarken Photographien bezeugen das Hin und Her zwischen Nähe und Distanz, zwischen Forscherin und ihrem „Objekt“. In ihren „methodischen Überlegungen“ beschreibt sie konkret und nachvollziehbar, welche zwiespältigen Konsequenzen diese Vertrautheit, die eine Voraussetzung war, andererseits für die Analyse und Darstellung haben musste. Die Offenheit, in der die Szenemitglieder über sich selbst und die Gründe ihres Zugehörigkeitsgefühls sprechen, musste Susanne El-Nawab in einen Konflikt bringen mit den Geboten der objektivierenden Wissenschaft. Der Widerspruch wird noch dadurch verschärft, dass sie methodisch eigenwillige Wege gehen wollte. Sie stellte sich nämlich die Aufgabe, zu Forschungsresultaten zu gelangen, „die sich jenseits von Versachlichung und Entseelung von Forschungsthema und Forscher befinden“. Eine Haltung, mit der sie sich gegen das Dogma der üblichen Studien stellt. Sie versucht in ihrem Argument nur das zu distanzieren, was unschwer sachlich beschrieben werden kann, also den „Stil“ – die Kleidung, die Musik, die Szene-Texte. Sie vermeidet es aber eigensinnig, die Befragten selbst zu „objektivieren“. Die Interpretation der eindrücklichen „Stimmen“ ihrer Gesprächsteilnehmer belässt sie konsequent im Deutungshorizont der persönlichen Aussagen und auch die Weise, wie sie ihre Einsichten schildert, orientiert sich an den Innensichten der Jugendlichen. Und dies ist mir die Stärke ihrer Arbeit: der Mut zu einem rückhaltlosen Hinhören und Teilnehmen.

Hannover, im Mai 2007

* Barbara Duden (Jg. 1942) ist Professorin am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Hannover. Sie gilt international als Pionierin auf dem Gebiet der Körpergeschichte, hat u.a. an verschiedenen Universitäten in den USA unterrichtet und in den 70er Jahren die Frauenzeitschrift Courage mitbegründet. Ihr Lehrgebiet umfasst Kultursoziologie, Gesellschafts- und Kulturhistorische Frauen- und Geschlechterforschung und Medizingeschichte.

DANKSAGUNG

Mein größter Dank gebührt den jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen, die mir ihre Lebensgeschichten anvertraut haben oder sich von mir photographieren ließen. Ich danke besonders meiner Doktormutter Prof. Dr. Barbara Duden: Sie hat mich in meinem unkonventionellen Weg unterstützt und gab mir den Mut zurück, den ich unterwegs zu verlieren drohte. Dank an meine liebevollen Eltern und an Alex Riese dafür, dass sie mir immer zur Seite gestanden haben. Nicht zuletzt danke ich Stefanie Lübke für ihre kritischen Tipps, PD Dr. Rolf Pohl für seine fachlichen Ratschläge und der Universität Hannover für das Promotionsstipendium.

Holidays in the Sun-Festival, Berlin 5/2000, Photo: Susanne E-Nawab

Hannover 3/2002, Photo: Susanne E-Nawab

I. EINLEITUNG1

Sie tragen Lederjacken mit spitzen Nieten, schwere Stiefel, wilde Frisuren oder kahl rasierte Schädel und Bomberjacken. Provozierende Bilder, Symbole und Texte sind auf T-Shirts und Jacken gedruckt, aufgenäht, aufgemalt. Tätowierungen und Piercings machen das Outfit komplett. Punks, Skin-heads, Psychobillies, Heavy-Metal-Fans usw. – sie alle verwenden Gewalt und Destruktivität als plakatives Stilelement für ihre Selbstinszenierung.

Im Folgenden möchte ich mittels einer ethnographischen Studie darstellen, wie Skinheads, Gothics (auch Grufties oder Schwarze genannt) und Rockabillies auf ganz unterschiedliche Art Gewalt im Auftreten, in der Kleidung, in der Musik und ihren Texten ästhetisieren. Dabei werde ich den Kontrast zwischen den medialen und wissenschaftlichen Bildern von jugendlichen Subkulturen und den tatsächlichen Lebenswelten dieser Subkulturangehörigen herausarbeiten und beschreiben, wie ich sie im Rahmen meiner Forschung aus dem Schatten der medialen Bilder herauszunehmen suchte. Eine genaue Untersuchung des besonderen Stellenwerts ihrer ästhetischen Ausdrucksformen und ihrer Stile führt in die Mitte ihrer subkulturellen Welt: Einerseits wird ihre Subkultur durch den Stil zusammengehalten, andererseits sorgt er dafür, dass sie öffentlich und in den Medien überhaupt erst als Gruppe wahrgenommen werden. Ich möchte anhand von Zeugnissen darlegen, was dabei herauskommt, wenn man da weiterfragt, wo andere Studien aufhören, wenn man also nicht nur über jugendliche Randgruppen schreibt, sondern sie selbst nach ihrer Binnenperspektive fragt und ausführlich zu Wort kommen lässt.

Die Auswahl der drei Subkulturen erfolgte einerseits aufgrund des defizitären Forschungsstandes und ihrer Bedeutung für die Jugendforschung, andererseits aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit in der Ästhetisierung von Gewalt und (Selbst-)-Destruktivität. Zur Untersuchung des (geschlechtsspezifisch unterschiedlichen) Ausdrucks von (Selbst-)Destruktivität und zur Unterscheidung von Gewaltfaszination, Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung liefern die ausgewählten Jugendsubkulturen eine Fülle an spezifischen Merkmalen und Mechanismen, die auch als grundsätzliche, die (insbesondere männliche) Adoleszenz betreffende Phänomene betrachtet werden müssen. Als vieldiskutierte, aber kaum differenziert erforschte Subkultur spielen Skinheads in der öffentlichen Wahrnehmung als Randgruppe sicherlich die bedeutendste Rolle. Gothics sind eine quantitativ recht große Jugendsubkultur und spätestens seit dem „Satanistenprozess“ um das Ehepaar Ruda ins Visier der Medien geraten, wissenschaftlich aber nur wenig untersucht worden. Die Rockabilly-Szene in Deutschland ist wiederum gänzlich wissenschaftliches Neuland. Zusätzlich ausschlaggebend war die Berücksichtigung meiner besonderen Zugangsvoraussetzungen zu den drei Szenen, denn ich habe ihre Entwicklung über Jahre verfolgt und kenne sie recht gut, aber nicht „zu gut“. Die Punk-Szene erschien mir für diese Studie nicht geeignet. Erstens, weil die Erforschung der Punks weniger Lücken aufweist, und zweitens, weil ich mich Punk zu nah fühle, um genug Distanz als Forscherin aufbringen zu können.

Hannover 11/2001, Photo: Susanne El-Nawab

Skinheads gelten nicht zuletzt aufgrund ihrer martialischen Erscheinung in der Öffentlichkeit als Synonym für brutale rechte Schläger. Gothics sind überwiegend schwarz gekleidet, bleich geschminkt und ästhetisieren (Selbst-)Destruktivität, den Tod und die Dunkelheit. Mit schwarz umrandeten Augen und kunstvoll toupiertem, meist schwarz gefärbtem Haar entstand diese Subkultur Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre als melancholische Schwester des Punk. Die extreme Betonung der Körperlichkeit mit erotischer Kleidung wird durch das „tote“ Styling zu einem Bündel von Romantik, Erotik, Tod und (Selbst-)Destruktion, Sado-Masochismus, Androgynität, Antichristentum, Marter, Trauer und Melancholie. Durch das Spiel mit dem Satanskult und der Nazi-Ästhetik einiger Bands und Szeneangehöriger ist auch diese eigentlich besonders friedliche Szene in Verruf gekommen. Während Skinheads primär militärisch-männlich wirken, lassen Rockabillies in ihrem Männlichkeitskult auch „weibliche“ bzw. dandyhafte Züge zu. Sie zelebrieren den Kult der 50er (z. T. 40er) Jahre und lieben Rock’n’Roll. Mit einer geschmeidigen Lässigkeit signalisieren sie ähnlich wie Skinheads „Mach mich nicht an, sonst wirst Du es bereuen!“, können dabei aber z. B. mit einem Kamm ihre Tolle frisieren und mächtig cool und lässig breitbeinig dastehen. In Deutschland nannte man diesen Stil früher „halbstark“. Wie sich die Männlichkeits- und Weiblichkeitsinszenierungen in den drei Szenen darstellen und wie das Geschlechterverhältnis strukturiert ist, wird dabei ebenso von Bedeutung sein wie ihre politische Positionierung und ihre Inszenierung vergangener Zeiten in Habitus und Stil.

Der Stil ist das entscheidende Merkmal für eine Subkultur. Seine Aufgabe ist es, via Musik, Kleidung, Frisur, Sprache und Habitus symbolisch eine Zugehörigkeit zu etwas und eine Abgrenzung von anderen Gruppen auszudrücken. Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer ethnographischen Studie von Skinheads, Gothics und Rockabillies zu untersuchen, was die subkulturellen stilistischen Ausdrucksformen im Kontext ihrer gesellschaftlichen Rahmung zu bedeuten haben. D. h., es wird primär um den symbolischen Ausdruck von Gewalt und (Selbst-)Destruktion, also die expressiv-ästhetische Dimension gehen: Durch eine genaue, verdichtete Beschreibung und Stil-Analyse soll gezeigt werden, wie sich die Ästhetik der jugendlichen Subkulturen darstellt. Die dahinterstehende erkenntnisleitende Frage ist, zunächst aus der Binnenperspektive der jeweiligen Szenen zu verstehen, warum sich Jugendliche derart inszenieren. Im Kontext adoleszenztheoretischer Ansätze und der Immanenz der Binnenperspektive gelingt es dabei u. a., von den Jugendlichen etwas über die Rolle der Adoleszenz für den Ausdruck von Gewaltfaszination, Gewaltbereitschaft und Destruktivität zu erfahren. Eine latente und manifeste Affinität zur Nazi-Ästhetik und zu rechten Tendenzen ist in Teilen der Skinhead- und Gothic-Szene auffällig und auch in der Rockabilly-Szene wird die Südstaaten-Fahne nicht immer nur als Symbol für Rebellion und die „Geburtsregion“ des Rockabilly getragen.

Um Einsichten in die „Innenwelten“ von jugendlichen Subkulturen zu bekommen, bedarf es hautnaher Begegnungen und Recherchen in den Szenen und der Erforschung ihrer komplexen Geschichte und Hintergründe. Mittels qualitativer, problemzentrierter Interviews, offener Gespräche, teilnehmender Beobachtung bzw. ethnographischer Feldforschung und photographischer Dokumentation in Ergänzung zur theoretischen Auseinandersetzung habe ich damit auch versucht, einem gravierenden Mangel in der Jugendforschung zu begegnen.

Es ist schwierig, die Geschichte von jugendlichen Subkulturen zu schreiben, denn sie entstehen irgendwie „out of the blue“2 und es ist für Außenstehende problematisch, nahe an sie heranzukommen. Dass ich allen drei Szenen in einer Mischung aus Nähe und Distanz verbunden bin und auf jahrelange Berührungspunkte zurückblicken kann, verschafft mir einen besonderen Zugang und Blick. Diese Position war Voraussetzung für die Untersuchung, da sie mir einerseits ausreichenden Abstand, andererseits aber genug Nähe sicherte, um ansatzweise ihre Selbstinszenierung und ihr Verhalten verstehen zu können und eine differenzierte empirische Studie zu entwickeln.

Als Erstes werde ich die Forschungslage ansprechen, um Interpretationsansätze in Jugend(sub)kulturstudien vorzustellen. Grundsätzliche Überlegungen darüber, wie man eine Jugendsubkultur erforschen sollte, leiten die methodischen Fragen ein, die anhand der Schwierigkeiten bzw. der Beschreibung von Feldforschung entwickelt werden. Es folgen die Hauptkapitel über die drei Subkulturen: Diese sind in die Geschichte der Szenen, eine Stilanalyse, ausführliche Portraits der Interviewpartner, eine anschließende Bündelung zentraler Aussagen, die Darstellung der Geschlechterverhältnisse und rechter Tendenzen bzw. Affinitäten zur Nazi-Ästhetik untergliedert und runden jeweils mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse die Einzeluntersuchung ab. Die verschiedenen Aspekte der Ergebnisse werden im Schluss aufgefächert. Hand in Hand mit dem Text dokumentieren die Photographien, was ich gesehen habe, und fangen das ein, was Worte an ihre Grenzen bringt.

Meine Absicht ist nicht, neue Modelle zur Erklärung von Gewalt und Adoleszenz zu entwickeln, sondern vielmehr darzustellen, wie sehr man sich von der Suche nach Eindeutigkeit verabschieden muss, wie widersprüchlich, uneindeutig und kompliziert sich das gestaltet, worum es im Folgenden gehen wird. Meine Begegnungen und Gespräche mit Skinheads, Gothics und Rockabillies haben mich unerwartet entsetzt, aber auch amüsiert und schließlich die Gründe ihrer Selbstinszenierung verstehen lassen. Den Ergebnissen dieser Gespräche gebührt daher der meiste Raum dieser Arbeit.

1 Der offizielle Forschungszeitraum ging von August 2001 bis Oktober 2003. Da universitäre Mühlen langsam mahlen und ich nach der Disputation im Juni 2004 erstmal mit anderen Projekten beschäftigt war, erscheint dieses Buch leider etwas später als geplant. Bei dem hier vorliegenden Buch handelt es sich um eine für den Buchhandel überarbeitete Fassung meiner von der Fakultät für Geistesund Sozialwissenschaften der Universität Hannover genehmigten Dissertation.

2 Mungham/Pearson (1976b), S. 5

M’ era Luna-Festival, Hildesheim 8/2002, Photo: Susanne El-Nawab

II. DIE AUSGANGSLAGE:Eine Auseinandersetzung mit Ansätzen in der Jugendsubkulturforschung

Zur Positionierung meiner Untersuchung möchte ich nach einleitenden Überlegungen zum Begriffsgebrauch von „Jugendliche Subkultur“ und der Bedeutung von Stil und ästhetischer Selbststilisierung in jugendlichen Subkulturen die Herangehensweisen in Jugend(subkultur)studien unter dem Aspekt ihrer Nähe oder Ferne zum „Untersuchungsgegenstand“ kritisch sichten. Dafür ist es notwendig, auch Fragen zur Lebensphase „Jugend“ und zu fremdenfeindlicher Gewalt anzusprechen. Während aber die „Folie“ adoleszenztheoretischer Ansätze in dieser Arbeit im Hintergrund steht, sollen die Ergebnisse meiner Untersuchung durchaus in einem noch ausstehenden anzuknüpfenden Schritt in ihrer Bedeutung für die Jugendforschung gelesen werden. Um mich abzugrenzen und Leerstellen in der Methodik herauszustellen bzw. die notwendige Legierung von Jugend und Gewaltfaszination/Gewaltbereitschaft zu relativieren, werden im Folgenden exemplarisch einige Ansätze angesprochen, die im Rahmen meiner Studie allerdings nicht ausführlich diskutiert werden können.

Im Bereich der Jugendforschung werden unterschiedliche Definitionen des Begriffs „Subkultur“ diskutiert. „Subkultur“ bedeutet zunächst einmal eine „besondere, z. T. relativ geschlossene Kulturgruppierung innerhalb eines übergeordneten Kulturbereiches, oft in bewusstem Gegensatz zur herrschenden Kultur stehend“.3 Mit Baackes (1987) Kritik an diesem Begriff als nicht mehr zeitgemäß und zudem als negativ konnotiert, setzte zum Ende der 80er Jahre eine weitgehende Abkehr vom Begriff „Jugendsubkultur“ ein. Während Baacke 1972 noch von Subkulturen sprach, wendet er sich 1987 vom Subkulturbegriff ab, weil „Subkulturen keine Sub-Aggregate einzelner Gesellschaften sind“, sondern „kulturelle Gruppierungen, die sich international ausbreiten und unter dem gleichen Erscheinungsbild ganz unterschiedliche Formen von Selbstständigkeit und Abhängigkeit ausagieren“ [Baacke (1987), S. 95]. Entgegen Baacke/Ferchhoff (1995) halten manche Autoren am Jugendsubkulturbegriff fest, wie z. B. Brake (1981) und Farin (1995).4 Seit geraumer Zeit hat sich aber auch der Begriff „Szene“ etabliert und wird von z. B. Hitzler/Bucher/Niederbacher (2001) als zeitgemäße Bezeichnung favorisiert. Angehörige von jugendlichen Subkulturen sehen es oft mit Stolz, Teil einer „Subkultur“ zu sein, und legen auch Wert auf den Begriff. Hier erfährt die negative Konnotation eine Umdeutung ins Positive, da man sich ja gerade abgrenzen will. Ich möchte den Begriff „jugendliche Subkultur“ im Folgenden ganz bewusst in Kontrast zu „Jugendkultur“ verwenden, da „Jugendkultur“ zunächst nur aussagt, dass es sich um eine Kultur der Jugend handelt. Dabei wird jedoch das subversive, kritische, rebellische (und manchmal eben auch bedrohliche) Element von Gegenwelten bzw. Gegenkulturen verwischt, die man in der Tradition von Clarke u. a. (1979a) als symbolische Widerstandsformen interpretieren und deren Stil als verschlüsselte Antwort auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen sehen kann. Um sich mit Phänomenen wie Skinheads, Gothics und Rockabillies zu beschäftigen, ist der Begriff „jugendliche Subkultur“ passend, weil dieser auch das Moment der Abweichung unterstreicht. „Szene“ wiederum ist ein etwas modernerer Begriff, den ich zwar – auch zur besseren Lesbarkeit – verwenden werde, allerdings nicht als Gegenmodell zum Subkulturbegriff. „Szene“ ist ähnlich allgemein gehalten wie Jugendkultur und auf verschiedenste „normale“ modische Gruppierungen anwendbar, d. h. z. B. auch auf die Schickimicki-Szene, viele Trendsportarten etc., also auf Bereiche, denen zumeist jedes gesellschaftskritische Moment fehlt und die sich von ihrem Selbstverständnis auch gar nicht als Gegenwelten oder alternative Lebensformen begreifen. Umgangssprachlich hat das Wort „Szene“ seinen festen Platz im Vokabular der Skinheads, Punks, Gothics, Rockabillies usw., jedoch nicht als Abgrenzung zum Subkulturbegriff.

Entgegen Hitzler/Bucher/Niederbacher (2001), die in „Szenen“ generell keine Protesthaltung mehr sehen, sondern eine „Entpflichtung gegenüber zivilisatorischen Wichtigkeiten und Richtigkeiten“5, würde ich differenzieren: Es ist in erster Linie eine Ablehnung von Angepasstheit an die „normale“ Gesellschaft und ihre Trends, die in jugendlichen Subkulturen zum Ausdruck kommt. Es geht nicht um Ablehnung und Entpflichtung von zivilen Werten, denn die Subkulturen entwickeln meist eigene Verhaltensnormen oder Ehrenkodexe, die stark an zivile Moral und Normen angelehnt sind, aber eigene Wichtigkeiten aufweisen können.6 Dass die Auflehnung und Protesthaltung sich primär ästhetisch-expressiv im Stil ausdrückt, macht sie vielleicht politisch-gesellschaftlich unbedeutender und „zahmer“, bedeutet aber keineswegs, dass sie nicht existent sind. Hier zeigt sich, wie ich meine, erneut der Vorteil des Subkulturbegriffs als spezifischer und treffender gegenüber dem allgemein gehaltenen Szenebegriff wie auch die tragende Rolle stilistischer Ausdrucksformen in jugendlichen Subkulturen.

ZUR BEDEUTUNG VON STIL UND ÄSTHETISCHER SELBSTSTILISIERUNG IN JUGENDLICHEN SUBKULTUREN

Im Zeitalter von MTV und VIVA hat eine zunehmend künstliche Verpflanzung von subkulturellem Stil, der an einem bestimmten Ort der Welt unter ganz spezifischen Umständen entstanden ist und dann international verbreitet wird, eine neue Situation geschaffen, die mit den Einflüssen von Printmedien, Fernsehberichten oder Filmen früherer Jahrzehnte nicht vergleichbar ist. Die immer schnellere industrielle Vermarktung und Kommerzialisierung von jugendsubkulturellen Stilmitteln verwässert mehr und mehr Gegenkulturen zu Modeerscheinungen. Und dennoch gilt für die Bedeutung von Stil noch immer Folgendes:

Stil fungiert als Kennzeichen, als Erkennungsmerkmal und bildet als Ausdrucks- und Bindemittel den Dreh- und Angelpunkt einer jugendlichen Subkultur. Wie bereits formuliert, sorgt Stil für symbolische Abgrenzung und Zugehörigkeit. Clarke (1979b) übernahm vor langer Zeit schon den Begriff „bricolage“ von Lévi-Strauss, um zu zeigen, wie die Subkultur aus der Mode der Gesellschaft das „Rohmaterial“ für den Stil des „bricoleurs“ gewinnt.7 Das gelte aber nicht nur für die Mode, sondern auch für die Botschaften der Symbole, sonst wären Transformationen von Symbolen und Bedeutungen gar nicht möglich.

Daran anknüpfend erklärt Hebdige (1983), wie Stilmittel zu Objekten der Selbstinszenierung mit einer tragenden symbolischen Bedeutung werden, „zu einer Art Brandmal“, wobei diese Objekte zu Zeichen geraten, die in der Regel negativ besetzt sind, die die Subkultur aber zur „Quelle von Werten“ uminterpretiert.8 Auf diese Weise können Objekte verschiedenster Art (z. B. die Glatze, der Totenkopf, die Fledermaus) eine besondere Bedeutung erlangen und schließlich als Stil in Subkulturen zu Zeichen der Auflehnung werden. Während die Kodierung dieser Zeichen zwar der durch die Sozialisation erlernten Bedeutung von Symbolen folgt, haben „Sender“ und „Empfänger“ häufig trotzdem unterschiedliche Übersetzungen gelernt, so dass es zu erheblichen Missverständnissen kommen kann.9

So stehen Stil und Ästhetik von jugendlichen Subkulturen im Mittelpunkt meiner Untersuchung. Wenn wir mit Willis (1991) Ästhetik nicht nur auf die Prinzipien des Schönen beziehen und die Eigenschaften von lebendigen symbolischen Aktivitäten als dazugehörig betrachten, lässt sich Folgendes festhalten: „Eine körperlich elementare Ästhetik fließt in den persönlichen Stil ein, in das Auftreten, den Tanz und in weite Bereiche von Musik und Darstellung.“10 Damit lässt sich Ästhetik nicht nur auf den Bereich der Künste und auf das stilvoll Schöne eingrenzen, sondern als Element des menschlichen Alltags verstehen, das in der Gestaltung der Natur, der Städte, Wohn- und Arbeitsstätten, Kleidung und Gerät, Körper und Bewegung zum Ausdruck kommt, aber auch in enger Verbindung mit menschlichem Denken, Handeln und anderen seelischen Tätigkeiten steht. Brabender (1983) versucht darüber hinaus, eine Verknüpfung von Gewalt mit Körperlichkeit und insofern auch mit Sinnlichkeit in der Ästhetik der Jugendbewegung zu demonstrieren, und erklärt:

Die Jugendbewegung „setzt der bestehenden Ästhetik der Anpassung, die die Abtreibung von Phantasie, Spontanität und Sinnlichkeit aus den bürgerlichen Wirklichkeitsdefinitionen illustriert, eine Ästhetik des Widerstands, des Bruchs, der Gewalt (…) entgegen, die das Leiden an der Gesellschaft, aber auch die Utopie seiner Überwindung ausdrückt.“11

Die Charakterisierung von Hitzler/Bucher/Niederbacher (2001), die Bedeutung der Ästhetik in Jugendszenen als „Trend“12 zu verstehen, übersieht die für die Konstitution und das Selbstverständnis der Szenen elementare Rolle von ästhetischen Selbststilisierungen in Jugendkulturen, die mindestens seit den 50er Jahren „Dauertrend“ sind.

ZU INTERPRETATIONSANSÄTZEN IN JUGENDSUBKULTURSTUDIEN

Seitdem auffällige Randgruppen wie die Skinheads öffentlich wahrgenommen wurden, hat sich ein medial konstruiertes Schreckens-Bild von ihnen nach und nach gesteigert, dabei Schritt für Schritt „verwirklicht“ und schließlich als nahezu unumstößlich verfestigt. So werden sie pauschal als Synonym für brutale Schläger und Neonazis eingeordnet. Dieser stereotypen Einordnung folgend, hat die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung über Skinheads nahezu ausschließlich im Rahmen von Forschung über Rechtsextremismus, Jugend und Gewalt, Adoleszenz und Rechtsextremismus usw. stattgefunden. In der Entwicklung von Interpretationen über Skinheads haben Autoren aus den unterschiedlichsten Disziplinen wiederholt den Fehler begangen, eine jugendliche Subkultur zu analysieren, ohne sich mit deren Geschichte und Hintergründen zu beschäftigen. Dabei hat sich das mediale Image des Nazi-Skins auch in den Wissenschaften verselbständigt. Doch trotz einer äußerlichen Uniformität handelt es sich bei Skinheads um eine sehr heterogene jugendliche Subkultur mit unterschiedlichsten politischen Einstellungen und Graden von Gewaltbereitschaft. Sofern man medial transportierte Klischees unhinterfragt in der Forschung übernimmt, wird man der Heterogenität der Skinhead-Szene nicht gerecht, die eine komplizierte Geschichte hat und keinesfalls auf ihr Stereotyp reduziert werden kann. Meine Absicht ist weder, im Umkehrschluss zu verharmlosen, noch mit der folgenden Studie einen Anspruch auf „Repräsentativität“ zu erheben. Vielmehr gilt es, einen differenzierten Blick zu gewinnen.

Der Zugang zu relativ geschlossenen Subkulturen wie Skinheads, Gothics und Rockabillies ist für Außenstehende schwer zu finden, u. a. auch, weil die Szene-Angehörigen schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht haben. Dies ist sicherlich einer der Gründe dafür, dass es in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit jugendlichen Subkulturen wie Skin-heads/Gothics/Rockabillies ein Manko an Einblicken in die Binnenperspektive der jeweiligen Jugendlichen gibt. Sie werden nur selten selbst nach ihrer Biographie und Lebenswelt, ihren Ansichten, ihrer politische Positionierung gefragt. Noch viel weniger kommen sie in wissenschaftlichen Veröffentlichungen selbst zu Wort, sofern sie denn direkt befragt worden sind. Es handelt sich dann ohnehin oft um Befragungen von Jugendlichen bzw. Skinheads, die bereits straffällig geworden sind, wegen krimineller und rechter Gewaltdelikte vor Gericht müssen, im Gefängnis waren oder anderweitig auffällig geworden sind.13 Mit dieser „Auslese“ von Stimmen sind die Forschungsergebnisse jedoch bereits vorherbestimmt.

Wie es ohne eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Hintergründen der Skinhead-Subkultur zu wenig aussagekräftigen Forschungsergebnissen und zudem zu einer wissenschaftlichen Klischeebildung kommt, ist z. B. bei Streek-Fischer (1992 u.1993), Hamm (1993) und Kleinspehn (1995) zu sehen. Dieses Manko wird meist gar nicht erkannt, weil sich nur wenige Wissenschaftler mit den Hintergründen der Szene beschäftigt haben. Zur exemplarischen Verdeutlichung dieser Krux einige Beispiele: Hamm (1993) versucht in seiner kriminalsoziologischen Untersuchung von amerikanischen Skinheads zu belegen, dass es sich um eine terroristische jugendliche Subkultur handelt. Gelegentlich wundert er sich, dass die meisten Nazi-Terror-Skins gar nicht aussehen wie Skinheads und die nicht-terroristischen Skins wie „richtige“ Skins gekleidet sind! Seine Arbeit nennt sich „American Skinheads“, setzt sich aber mit den Gewaltverbrechen von Neo-Nazis auseinander, die manchmal auch Nazi-Skins sind oder Stilelemente von Skins tragen. Wenn andere Wissenschaftler seine These aufgreifen, weil ihnen diese Widersprüche nicht bedeutsam erscheinen, verselbständigt sich ein Alltagsklischee mehr und mehr zu einem wissenschaftlich erwiesenen Faktum.

Die Psychotherapeutin Streek-Fischer (1992 u.1993) hat auf der Grundlage ihrer klinischen Erfahrungen mit gewaltbereiten männlichen Patienten psychoanalytische Thesen über die Zusammenhänge von Adoleszenz und Rechtsextremismus entwickelt. Sie ordnet diese Jugendlichen der Skinhead-Szene zu und bezeichnet sie als rechtsextrem. Das destruktive Verhalten dieser Patienten (von denen sie erstaunlicherweise auf alle Skinheads schließt) sieht Streek-Fischer als Ausdruck ihres „traumatisierten, labilen Selbst“14, welches aus dem Versagen der Mutter als Fürsorgerin, der misslungenen inner- und außerfamiliären Sozialisation und der missglückten ödipalen Auseinandersetzung mit dem abwesenden oder schwachen Vater resultiere. So fänden die Jugendlichen endlich in der Gruppe der Skinheads und der rechtsextremen Ideen einen Halt. Der Anschluss an die Gruppe der Skins sorge dafür, ihr „primitives pathologisches Größenselbst“15 zu stabilisieren und ihre familiären Konflikte auf soziale Missstände zu übertragen. Ihre negativen Selbstanteile projizieren sie auf ihr Feindbild und können in der gewalttätigen Auseinandersetzung mit diesen „Feinden“ die Destruktivität kanalisieren, was wiederum den Zusammenhalt der Gruppe sichert. Die traumatischen Erfahrungen werden in der Skinhead-Gruppe bzw. in der Auseinandersetzung mit dem „Feind“ zwanghaft wiederholt, zum einen wieder in der Opferrolle, aber eben auch in der Täterrolle. In der rechtsextremen Gruppe finden die orientierungslosen Jugendlichen einen Elternersatz, wobei die „‚Gewaltkultur‘ der Skinheadszene (..) die zumeist traumatisierten Jugendlichen schädigt“16. Mit destruktiven Handlungen werden die Gefühle der Leere, Ohnmacht und Lähmung kompensiert. Die rechtsextreme Einstellung mit ihrem übertriebenen Hass auf alles Andere und Fremde interpretiert Streek-Fischer als Borderline-Phänomen.

Gerade in der Auseinandersetzung mit stigmatisierten Randgruppen kann der Forscherblick unfreiwillig schon durch mediale Stereotypen geprägt sein. Selbst Bock u. a. (1989), die durchaus versuchten, sich den jugendlichen Protestgruppen (u. a. Punks, Skins, Hausbesetzer) ethnographisch anzunähern, kommen über das Skin-Klischee kaum hinaus. Während Wirth (1989) in seinem Beitrag in dieser gemeinsamen Publikation zu einem bemerkenswert scharfsinnigen Fazit gelangt, worauf ich später eingehen möchte, verharrt Reimitz (1989) auf der bei Wissenschaftlern häufig anzutreffenden Sympathie für Punks und rigoroser Abneigung gegenüber Skinheads. Da Reimitz die Skinhead-Szene nicht kennt, verführt das Klischeebild vom rechten Schläger, die Interviews mit einigen Skinheads als Bestätigung des Negativ-Bildes zu bewerten und daraus pauschale Interpretationen zu entwickeln: Freundschaften und Liebe zwischen Skinfrauen und -männern seien kurzlebig; Skins hätten ein ambivalentes Verhältnis zu ihren Müttern, und während diese mit Respekt bedacht werden, richten sie ihren Hass und ihre Aggressionen auf junge Frauen, die sie oft brutal behandeln würden; die Skinmädchen hätten zu ihren schwachen Müttern keine Identifikation aufbauen können, so dass sie anstatt in die weibliche Opferrolle zu schlüpfen, die harten und brutalen Skins bewundern und diesen nacheifern würden; weil die Väter schwach oder abwesend waren, suchten Skins nach väterlichen Bezugspersonen usw.

Wirth gelingt es zwar überzeugend, das Klischeebild der Skinheads als gesellschaftlich funktional zu entlarven, er unterstellt den interviewten Skins aber trotzdem, sie würden lediglich behaupten, keine Nazis und auch nicht ausländerfeindlich zu sein. Sie hätten sich mit diesen Aussagen nur der Interviewsituation beugen wollen, weil sie wissen, dass die Forscher ihre Einstellung nicht teilen. Die Offenheit und Faszination für das exotische Aussehen, mit der die Autoren z. B. die Lebenswelt der Punks erkunden, bringen sie den Skins nicht entgegen. Bei Wirth ist der einzige Skinhead, der wörtlich zitiert wird, ein Junge namens Max, der in einer betreuten Wohngruppe lebt. Der Kontakt wurde über den Sozialarbeiter hergestellt. Die anderen fünf befragten Skins werden nicht näher beschrieben. Wirth bemerkt aber, alle hätten gleich zu Beginn des Interviews geklagt, man würde ihnen unterstellen, brutal und neonazistisch zu sein, was sie als ungerechte Vorurteile betrachten. Darüber hinaus wurden von Wirth Beobachtungen im Fußballstadion gemacht.

Diese Untersuchung, die damals Pioniercharakter hatte und meines Wissens einer der ersten sozialwissenschaftlichen Beiträge über Skinheads in Deutschland war, beschäftigt sich auf 22 Seiten mit dem Phänomen Skinheads, und die unrühmlichen Zitate vom Skinhead Max werden noch heute (das Forschungsprojekt fand von 1985-1987 statt), gut 17 Jahre später, als Beleg verwendet, Wirths kluge Analyse der Funktionalität des Skinhead-Bildes für die Gesellschaft ist hingegen in Vergessenheit geraten. Ich kann nicht beurteilen, ob seine Einschätzung, die von ihm befragten Skins würden lediglich behaupten, keine Neonazis zu sein, zutreffend ist. Die Skinhead-Szene hat sich sehr verändert seit den 80er Jahren, denn zu dieser Zeit wurde sie in Deutschland durch Rechte dominiert. Allgemein war dieses Jahrzehnt wesentlich mehr durch Gewalt und Aufruhr in vielen jugendlichen Subkulturen geprägt, als es in den letzten zehn Jahren der Fall war. Die Szene wird heute nicht mehr durch Rechte dominiert, weil sich die Rechten auf konspirativen Treffen und Konzerten sammeln oder (sofern sie „normale“ Skinhead-Konzerte besuchen) bedeckt halten. Das rechtsextreme Milieu hat sich weitgehend abgespalten und „professionalisiert“, die Skinhead-Szene en gros hingegen entpolitisiert. Auch diese Veränderungen innerhalb von Szenen werden in Untersuchungen kaum berücksichtigt. Erst seitdem die journalistische Arbeit von Farin/Seidel-Pielen (1993) ihren Weg in die wissenschaftlichen Literaturverzeichnisse fand, hat sich ein „Trend“ dahingehend entwickelt, pro forma darauf hinzuweisen, dass nicht alle Skins Nazi-Schläger seien und es sogar linke Skins gäbe, um dann getrost mit dem Klischeebild weiterzuarbeiten, wie es z. B. Sander (1995) oder Schneider (1997) tun. Ausnahmen sind rar.

In den als Klassiker geltenden Studien von Clarke u. a. aus dem Kreis des Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham bemühte man sich hingegen mit Vorbildcharakter, einen Zugang zu der Welt von jugendlichen Subkulturen zu finden.17 Clarke (1979c) konnte überzeugend zeigen, wie die Skins eine „magische Rückgewinnung“ der traditionellen Arbeitergemeinschaft versuchten. Auch damals waren sie von Vorstellungen von Gemeinschaft unter Arbeitern bestimmt und nahmen diese als Basis ihres Stils. Damit versuchten sie eine Tradition wiederzubeleben, die es so nicht mehr gab und auch nie mehr geben würde. Das Gefühl der Bedrohung durch den Zerfall der alten Strukturen in ihren Wohnvierteln wurde von den Skins einerseits defensiv aufgenommen, andererseits aggressiv offensiv gegen andere ausgelebt, die als Sündenböcke herhalten mussten. So deutet Clarke auch den Territorialismus, die kollektive Solidarität und Betonung der Männlichkeit als Ausdrucksformen, verzweifelt an einem Mythos von der Arbeitergemeinschaft festzukleben, was symbolisch im Stil ausagiert wird.

Heutzutage wiederum haben Skinheads als Retro-Jugendsubkultur oft den Mythos ihrer Londoner „Urbrüder“ als Vorstellung und wollen deren „spirit of ’69“ weiterleben lassen. Das bedeutet, der Mythos hat sich potenziert und dabei gleichzeitig verzerrt. Der CCCS-Ansatz hatte mit seinen ungewöhnlichen Herangehensweisen in der bundesdeutschen Forschung in den 80er Jahren viel Anklang. Doch seit langem wird kritisiert, die ihm verwandte deutsche Jugendsubkulturforschung sei zu einer Stilforschung degeneriert, die nur noch Codes zu entschlüsseln suche und den gesellschaftskritischen, politischen Hintergrund der CCCS-Forscher und deren Augenmerk auf die massenmedialen Einflüsse ausblende.18 So fordert z. B. Griese (2000) einen Paradigmenwechsel, fort vom gängigen Betrachten der Jugend und ihrer Gewalt hin zur Untersuchung der Menschen- und Jugendbilder der Erwachsenen, der Forscher, Journalisten, Politiker und Pädagogen, weil die Jugend stets auf die vorherrschenden Bilder von Jugend, Gewalt und Subkultur reagiere, die ja maßgeblich erst von Erwachsenen konstruiert werden.19 Überhaupt kritisieren u. a. Findeisen/Kersten (1999), Kersten (2002) und Griese (2000), dass die Jugendforschung in Deutschland eine Domäne der Pädagogik sei und dass sich in der Fülle der Veröffentlichungen zum Thema Jugend in gewisser Weise Heitmeyer u. a. mit der Desintegrationsthese bzw. dem Individualisierungstheorem durchgesetzt hätten. Dieser viel publizierte sozialisationstheoretische Ansatz knüpft an die Thesen der Beck’schen „Risikogesellschaft“ an und sucht die Ursachen für (rechte) Gewalt in Modernisierungs- und Individualisierungsprozessen: Durch die Pluralisierungsformen und den Zerfall soziokultureller Milieus entsteht Verunsicherung und Haltlosigkeit, was Gewalt begünstigt. Dabei vernachlässigt Heitmeyers Analyse nicht nur sozialpsychologische Zusammenhänge bzw. psychosoziale Wechselwirkungen, sondern auch die Wirkung der Geschlechterunterschiede. Typologisierungen von Jugendmilieus, wie sie z. B. Ferchhoff entwickelt hat, überzeugen m. E. ebenso wenig, weil sie zerteilen und kategorisieren, aber wenig erklären.20

Die Jugendsubkulturforschung des CCCS orientierte sich an den einschlägigen Subkulturstudien der Chicagoer Schule und zeigte bei ihren durchaus politischen Untersuchungen von Arbeiterklassejugendlichen viel Mut zur „bricolage“ von Theorien und Methoden. Während sie den spezifischen britischen Hintergrund ihrer Studien über Jugendliche aus der Arbeiterklasse betonten, ebneten sie einer neuen Jugendsubkulturforschung den Weg. In ihrem „spirit“, verstehen zu wollen und medienkritisch zu analysieren, betrachte ich sie als Vorbild. In Anknüpfung an diese Herangehensweise der CCCS-Jugendsubkulturforschung habe ich mich mit Skinheads und zwei weiteren, noch weniger erforschten jugendlichen Subkulturen auseinandergesetzt: Gothics und Rockabillies.

Die New-Wave-Kultur und frühe Gruftie-Szene ist marginal in den 80er Jahren beachtet worden, als Begleiterscheinung des Punk. Erst mit dem Boom der Szene in den 90er Jahren ist sie ins Interesse der medialen Öffentlichkeit gelangt.21 Helsper (1992) hat sich aus pädagogischer Sicht mit Jugend und Okkultismus beschäftigt und in diesem Zusammenhang einige Gespräche mit Grufties geführt. Für ihn hat sich dabei ein Bild von Jugendlichen ergeben, die aufgrund von Verlust-, Trennungs- und Versagungserlebnissen viel Trauer empfinden. Die familiären Probleme führen seiner Ansicht nach zu einer „kulturellen Artikulation subjektiver Erfahrungen und Lebensgefühle“, die nicht auf der expressiv-ästhetischen Ebene verharrt, sondern ganz „wahrhaftig“ sei.22 So zeigen die Grufties ihre Einsamkeit, Zurückweisung und Trauer und finden in der Subkultur als „einsame Kinder“ zu einer „jugendsubkulturellen Trauergemeinde“ zusammen.23 Helsper interpretiert außerdem das schwarze Lebensgefühl von Fremdheit, Einsamkeit, Melancholie und Aufbegehren gegen gesellschaftliche Konventionen als der Romantik des frühen 19. Jahrhunderts verwandt. Die Jugendsubkultur bilde für die Jugendlichen den einzigen soziokulturellen Ort, an dem eine Bewältigung ihrer Lebenssinnkrisen, Trauer und Suizidgedanken möglich wird. Helsper behauptet, ihnen fehle bei ihrem „jugendkulturellen Totentanz“ allerdings jegliches „vital-erotische Moment“, welches man eventuell noch bei den Punks finde. Denn die Grufties „repräsentieren den pessimistisch-hoffnungslosen und todesnahen Pol des Punk“.24 Ich muss Helsper hier widersprechen, denn erstens war Punk bei aller aktiven Destruktivität immer auch pessimistisch, zynisch, und zweitens zeigt sich bei den meisten Grufties sehr ausdrucksstark eine Thematisierung von Tod und Erotik. Auch Richard (1995) konstatiert irrtümlicherweise eine Abwesenheit von Erotik im Stil der Schwarzen. Sie hat eine vergleichende Betrachtung der Todesdarstellung in Kunst, Medien und Subkultur versucht. Richard will am Beispiel der Gothics zeigen, wie diese unbewusste, längst vergangene Bilder des Todes aufgreifen und eine „ästhetische Form der symbolischen Bewältigung von Tod und Suizidgedanken“ inszenieren, womit sie an einem Tabu rütteln.25 Richards kunstwissenschaftliche Untersuchung bemüht sich auch um ein soziologisches Verständnis. Dabei beschränkt sie sich auf Interviews anderer Autoren, Informationen aus dem Internet und Fanzines. Richard hat Videos und Platten rezipiert, aber anscheinend nicht in der Szene selbst geforscht. Insbesondere der Gültigkeitsanspruch, mit dem sie Gothics und Industrialkultur beschreibt, macht ihre Ausführungen problematisch. Dadurch führt auch ihre theoretische Auseinandersetzung zu wenig fruchtbaren analytischen Interpretationen. Das ist schade, weil sie einen sehr interessanten Ansatz verfolgt und mit ihrer Kernthese über den symbolischen Ausdruck der Todesthematik bei den Gothics eine treffende Einschätzung von Helsper (1992) übernimmt.

Waren die „Halbstarken“ in Deutschland und die Teds in England noch ein Thema, das auch Wissenschaftler beschäftigte, so ist über die zeitgenössischen Jugendlichen im 50er-Jahre-Stil wenig bekannt.26 Bierther/Stuckert (2001) haben mit ihrem Aufsatz über Rockabillies in Deutschland als erste einen kurzen Einblick in die Szene derer geliefert, die heutzutage Rockabillies sind.27 Es gilt, diese Leerstellen in der Erforschung von jugendlichen Subkulturen auszufüllen.

ZUR BEDEUTUNG DER ADOLESZENZ

Schon Parkers (1979) Mikrostudie über die Gang „The Boys“, die er über viele Jahre begleitete, befragte und heranwachsen sah, konnte zeigen, welche große Rolle die Zeit des Heranwachsens für das Denken und Verhalten von Jugendlichen spielt. Hier zeichnen sich Strukturen ab, die ich in ähnlicher Form bei meinen Befragten aus der Skin-head-, Punk- und Rockabilly-Szene wiederfinden konnte: Auch in den Erinnerungen erhalten die adoleszenten Erfahrungen den Status einer ganz besonderen Lebensphase. Wenn irgendwann die „wilden Zeiten“ vorbei sind, werden die Narben und Erinnerungen wie Trophäen getragen. Man hat bewiesen, wie hart und cool man ist, jetzt kann man auch ruhiger werden und ist mit dem Herzen dennoch dabei. Einige Grufties haben mit voranschreitendem Alter die tiefste Trauerphase teils überwunden oder meiden das allzu Düstere.

Die Adoleszenz ist ein schwieriger Lebensabschnitt: Man ist kein richtiges Kind mehr und doch noch nicht erwachsen. Es ist eine Phase, in der sich auffallend viele Aggressionen aufstauen und nach innen und außen entladen. Daher scheinen Jugendliche und Heranwachsende prädestiniert für die Lust an der Gewalt zu sein. Doch Aggressionen sind keineswegs adoleszenzspezifisch und trotzdem auf sonderbare Weise mit der Zeit des Heranwachsens verknüpft.

Allerdings impliziert die Interpretation jugendlichen Aufbegehrens als vorrangig soziales Problem der Adoleszenz, wie Brake (1981) treffend feststellt, dass man gesamtgesellschaftliche Mängel, Ursachen und Folgen „bequem ausklammert“.28 Ähnlich argumentiert Erdheim (1994b), wenn er schreibt, der von Freud postulierte Antagonismus von Familie und Kultur trete in der Adoleszenz besonders hervor. In Anlehnung an Lévi-Strauss formuliert Erdheim die These, dass „kalte“ Kulturen die Adoleszenten „einfrieren“, um einen Kulturwandel zu verhindern, in „heißen“ Kulturen hingegen Initiationsriten abgebaut werden, um das Veränderungspotential der Jugend freizusetzen. Eine Reglementierung des Kulturwandels ist aber ebenso in unseren „heißen“ Gesellschaften üblich, denn ein gewisses Maß an Innovation durch die Jugend ist zwar erwünscht, aber nur so lange sie nicht zu viel umstürzt. In dem Phänomen, auf das sich sein Theorem vom Antagonismus von Familie und Kultur bezieht, sieht Erdheim schließlich auch die Chance für einen halbwegs gelungenen Ablösungsprozess von der Familie. Wie soll dies aber möglich sein, wenn die familiären Abhängigkeiten in der Regel nahtlos auf andere Institutionen (Schule, Militär, Arbeit, Universität) verlagert werden, wodurch ein psychischer Ablösungsprozess von der Familie gar nicht wirklich vollzogen, sondern lediglich vorgetäuscht wird? Sind die adoleszenten Gewaltausbrüche ein Versuch, diese Abhängigkeiten zu durchbrechen? Um dann später „resigniert und etabliert“ doch normal weiterzumachen, zu „funktionieren“ und sich zu beugen?

In einer Phase, in der die Ablösung von den Eltern den jungen Menschen zu neuen Orientierungen nötigt, kann er in der Peergroup eine Brücke finden. Schröder/Leonhardt (1998) sehen das Wir-Gefühl in der Gruppe als zentralen Faktor für adoleszente Omnipotenzphantasien, für die die Musik häufig der Vermittler bzw. das Ventil ist.29 Dabei wirkt der „negative Blick“ von außen ebenso wie der eigene „negative Blick“ von innen auf die Außenwelt zusätzlich zusammenschweißend. Ich möchte Wirth (1984) zustimmen, den emotionalen Aufruhr der Adoleszenz in Anknüpfung an Eissler und Blos als „zweite Chance“ zu verstehen: als Möglichkeit für den Jugendlichen, „seine Sinne zu schärfen“, frühere traumatische Schädigungen zu korrigieren, eine Neustrukturierung der Persönlichkeit einzuleiten und darüber hinaus der „Seismograph“ für gesamtgesellschaftliche Krisen zu sein. Von Erikson (1998c) haben wir lernen können, das von ihm als psychosoziale Moratorium gefasste Jugendalter als wichtig für die Entfaltung von Leistung, Stil und Identität zu verstehen. Allerdings betrachtet Erikson, der sich darum bemühte, die destruktiven Energien von Adoleszenten verständlich zu machen, ein übermäßig verlängertes Moratorium als fatal für die Ich-Entwicklung. In einer Zeit, in der Jugendlichkeit ein allgemeines Ideal ist, verwischen allerdings die Grenzen. Wann ist ein Moratorium übermäßig verlängert? Wie wir sehen werden, sind viele Szeneangehörige bereits jenseits der 30. Auch dieser Umstand macht eine vorrangig adoleszenzspezifische Betrachtung unzureichend. Das Heranwachsen ist ein zentraler Aspekt, um Jugendsubkulturen zu verstehen, und wird zum Schluss dieser Arbeit aufgenommen, jedoch nicht den Fokus bilden. Auch wenn die Empirie im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, müssen daher adoleszenztheoretische Ansätze einbezogen werden, um die empirischen Ergebnisse über ihre Immanenz hinaus verstehen zu können.

MANIFESTE GEWALTAUSÜBUNG UND FREMDENFEINDLICHKEIT VON ADOLESZENTEN

Es wird in dieser Arbeit um die expressiv-ästhetischen Darstellungen von Gewalt gehen, um symbolische Ausdrucksformen von Gewalt. Dennoch stellt sich die Frage, was passiert, wenn die Grenze zwischen Gewaltsymbolik und körperlicher Gewaltausübung überschritten wird, bzw. welche psychodynamischen Prozesse dabei stattfinden und in welchem sozialen Kontext diese ausgelöst werden.

Es mutet zunächst grotesk an, Winnicotts (1961) These zu bedenken, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die „Sieg des Mannes über den Mann und Bewunderung des Mädchens für den Sieger“-Phantasien von jungen Männern unter neuen Rahmenbedingungen artikuliert werden mussten:30

„All dies muss nun, so meine ich, im geheimen Zauber der Espresso-Bars und einem ab und zu aufblitzenden Messer untergebracht werden. Die Adoleszenz muss sich nun selbst im Zaum halten, so sehr, wie es noch nie vorher nötig war, und wir müssen damit rechnen, dass in ihr ein ganz hübsches Gewaltpotential steckt. (…) Wenn wir an die gelegentlichen Greueltaten der modernen Jugend denken, müssen wir abwägen gegen das Töten im Krieg, das jetzt nicht mehr stattfinden wird, gegen all seine Grausamkeiten, die es jetzt nie mehr geben wird, und gegen das freie Sexualleben, das immer zum Krieg gehört hat und das es jetzt nicht mehr geben wird. Aber die Adoleszenz wird es immer geben, und zu ihr werden immer Gewalttätigkeit und Sex gehören.“31

Diese Überlegung von Winnicott bedeutet auch, die Adoleszenz als eine Art „Extremsituation“ zu begreifen und gleichzeitig die „Normalität“ von Gewalttätigkeit, Sex, Größenphantasien und dem Wunsch nach Bewunderung als mutiger Held (zumindest für die männliche Entwicklung) zu berücksichtigen. Die Adoleszenz ist eine Krise und spielt als Lebensphase eine zentrale Rolle für die Gewaltausbrüche. Das noch unreife, labile Ich soll durch die Überwindung der narzisstischen Krise zu einer (mehr oder weniger) gefestigten persönlichen und sozialen Identität heranreifen. Dieser eigentlich „normale“ krisenhafte Verlauf der Adoleszenten beinhaltet eine hochdramatische tiefe innere Zerrissenheit, Unsicherheit und größenwahnsinnige Allüren, die das adoleszente Ich vor „unlösbare“ Konflikte stellt. In dieser von Erikson (1998a) als Identitätsdiffusion bezeichneten Phase, die mit narzisstischen Kränkungen des labilen Ichs und geringem Selbstwertgefühl einhergeht, sucht der Adoleszente sich „Lösungen“, um sein Ich zu stabilisieren. Insbesondere männliche Jugendliche nutzen Gewalt als „Lösungsversuch“, um ihr labiles Ich notdürftig zu flicken.

Denn das, was Eissler und Blos als zweite Chance sehen, kann misslingen, wenn es der Adoleszente eben nicht schafft, seine frühkindlichen Konflikte und Fixierungen zu lösen, die in der Adoleszenz erneut aufleben und sich manifestieren: Allmacht- und Größenphantasien, Hass und Sexualität stehen nun in einem neuen Zusammenhang. Der Adoleszente verfügt jetzt auch über körperliche Kräfte und Mittel, die das Kind noch nicht hatte. Damit haben seine Gewaltausbrüche einen anderen Stellenwert. Die Größenund Allmachtsphantasien, die bewältigt werden müssen, hatte das Kind auf die Eltern übertragen, aber nun muss der Jugendliche diese von den Eltern auf sich selbst zurückziehen, um sich endlich vom elterlichen Einfluss zu lösen.32 Doch wohin mit dieser neuen Haltlosigkeit? In der Peergroup kann der Jugendliche eine Stütze finden, es wird aber kritisch, wenn diese, anstatt den Ablösungsprozess von den Eltern zu erleichtern, nur als Eltern-Ersatz fungiert und damit die durch die psycho-dynamischen Veränderungen der Adoleszenz ausgelösten Mechanismen wie Regression und Projektion fördert. Nadig (1998) verweist auf Freuds Überlegungen zur Massenpsychologie. Durch das Aufleben des Narzissmus in der Masse, aber auch in der Adoleszenz, entstehen Omnipotenzphantasien, die das Über-Ich als Vertreter der elterlichen Gebote und Verbote vorübergehend entkräften. So wird die Kontrolle von destruktiven Energien vermindert. Im Idealfall wird diese Krise kreativ bewältigt, als zweite Chance, als Zeit, sich auszuprobieren, sich vom elterlichen Einfluss zu lösen und frühkindliche Traumata und Fixierungen aufzuarbeiten. Nadig erwähnt an dieser Stelle Erdheims Vermutung, dass es sowohl politisch als auch ökonomisch ein Interesse an Jugendlichen gibt, die leicht zu manipulieren sind, weil sie regressiv funktionieren und sogar gesellschaftliche Tabuhandlungen ausführen. D. h. z. B.: Trotz aller Aufregung um die fremdenfeindlichen Angriffe setzen die jugendlichen Gewalttäter damit ein Signal, das auch viele Erwachsene gerne setzen würden, aber nicht mit körperlicher Gewalt ausdrücken: „Ausländer sind unerwünscht!“ Dies lässt die Adoleszenz zu einer Phase werden, die in besonderer Weise gesellschaftlich fungibel sein kann.

Gruppendynamische bzw. massenpsychologische Faktoren sind von besonderer Bedeutung in Anbetracht der Tatsache, dass diese Attacken in der Regel von Gruppen meist alkoholisierter junger Männer verübt werden. Ihre Gewalt richtet sich in der Regel gegen Schwächere, oft gegen „sichtbare Ausländer“, d. h., gegen Menschen, die (ob Ausländer oder nicht) durch ihre Haut- und Haarfarbe auffallen und als „nicht-deutsch“ eingestuft werden. Die Gewaltkultur – so Nadig – bietet den verunsicherten Adoleszenten eine Möglichkeit, ihre Lähmungs-, Ohnmachts-, Leere- und Schwächegefühle zu kompensieren bzw. Hass und Omnipotenzphantasien zu befriedigen. Wenn dabei noch innere Bedrohungen, negative Wünsche und Anteile auf ausgesuchte „Feinde“ projiziert werden, können sich die Gewalttäter als diejenigen fühlen, die Ordnung und Gerechtigkeit erkämpfen und mutig ihren Mann stehen. In der Tat fühlen sich rechte Skins als „Deutschlands rechte Polizei“33, als diejenigen, die durchgreifen und für „national befreite Zonen“ sorgen, die im Recht sind und für das Gute kämpfen.

Eine labile Identität, extremer Narzissmus und die Bereitschaft, mit Wut und Aggressionen auf Kränkungen zu reagieren, gehören nach Pohl (2003) zum „normalen“ Ablauf der Adoleszenz. Der Wechsel zwischen regressiven und progressiven Lösungsversuchen stelle eine der Hauptursachen für eine phasenspezifisch verstärkte Anfälligkeit für Ideologien der Ungleichheit und Gewalt dar. Doch es sind gerade männliche Jugendliche, die zur Stärkung ihrer fragilen männlichen Identität häufig auf die Abwehr des Weiblichen, auf Homophobie und Fremdenhass zurückgreifen, wie Pohl betont. Die Neigung zu Intoleranz und Gewaltbereitschaft versteht er demzufolge als Abwehrversuch gegen die Identitätsdiffusion. In diesem Zusammenhang arbeitet Pohl die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Umgang mit Fremdenfeindlichkeit heraus, denn es sind in erster Linie männliche Jugendliche, die gewalttätig werden.

Die sonderbare Affinität von Adoleszenz und Gewalt und ihre geschlechtsspezifischen Unterschiede hängen sicherlich mit dem gängigen Verständnis von Männlichkeit in unserer Kultur zusammen. Das hartnäckige „klassische“ Männlichkeitsbild (stark, tapfer, mutig) ist in seiner Prägungs- und Leitfunktion gerade für heranreifende Jungen von zentraler Bedeutung. Umso schlimmer, wenn die phasenspezifischen „Schwächegefühle“ in der Adoleszenz das Ich zu zerreißen drohen. Dass in unserer Kultur darüber hinaus anstelle von archaischen Initiationsriten die „zivilisiertere“ Erfordernis getreten ist, seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen, verstärkt den Druck, dem männliche Jugendliche unterliegen. Pohl erklärt, dass der Einsatz von Gewalt als „Plombe“ zur scheinbaren Kittung der narzisstischen Risse auch aus der üblichen Gleichsetzung von sexueller, sozialer und militärischer Potenz resultiert, die das Männlichkeitsbild auch in unserer Zeit noch maßgeblich prägt.34

Obwohl bei gewalttätigen Übergriffen vorwiegend Männer beteiligt sind, bedeutet dies nicht, dass Frauen und Mädchen keine Aggressionen und fremdenfeindlichen Einstellungen haben.35 Aber nach wie vor erlernen Mädchen in der Regel einen anderen Umgang mit ihren Aggressionen als Jungen. Prügelnde Frauen und Mädchen sind selten, weil sie von klein auf lernen, ihre Aggressionen und ihre Gewaltbereitschaft eher in verbaler Form zu äußern oder nach innen zu richten. Nadig (1998) erinnert an die These von Fast, wonach gerade die Jungen und Männer, die besonders aggressiv ihre Männlichkeit demonstrieren, sehr mit ihren eigenen inneren regressiven Wünschen und Phantasien zu kämpfen haben. Denn um ihr fragiles männliches Selbst zu schützen, müssen sie ihre weiblichen Anteile und Identifikationen mit der Mutter abwehren.

Während Nadig insbesondere Menschen als für rassistisches Gedankengut und Handeln prädestiniert erachtet, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Misserfolg und Entwertung psychisch und sozial unter Druck sind, denke ich, es geht eher darum, ob die Menschen sich psychisch und sozial unter Druck fühlen. Es scheint weniger auf die tatsächliche wirtschaftliche und soziale Perspektive bzw. Situation36 als umso mehr auf das gesamtgesellschaftliche Klima, die Adoleszenz und Fragen der Männlichkeit anzukommen.

Darüber hinaus genießt „Gewalt-Lust“ ihre Amoralität und ist dabei Teil der Gewalt gegen Fremde, wie es Breyvogel (1993) formuliert.37 Über die Stilwahl wird es möglich, die Größen- und Gewalt-Lust-Phantasien zu realisieren, wenn auch zunächst nur auf symbolischer Ebene.

Wenn wir wie Hartwig (1980) ästhetische Praxis, also die Selbstdarstellung in Musik, Gestik, Mimik, Bildern und Tanz, als symbolische Äußerungen des Unbewussten interpretieren38, dann ist auch die Erklärung von Schröder/Leonhardt (1998) einleuchtend, wonach die Bedeutung von ästhetischer Praxis in der Adoleszenz als Möglichkeit zu verstehen ist, progressive und regressive Tendenzen auszudrücken.39 Sie zeigen am Beispiel von Heavy-Metal-Fans, dass exzessiver Alkoholkonsum der Stärkung dient, als Hilfsmittel zur Überwindung von Schwächen und Unsicherheiten, aber auch als Provokationsmittel, um der etablierten Moral entgegenzutreten: quasi mit „Authentizität“ dazu zu stehen, betrunken zu sein und Spaß daran zu haben. Der übermäßige Alkoholkonsum und die damit einhergehenden risikoreichen Handlungen (bei den Skins und manchen Rockabillies insbesondere die wachsende Prügelbereitschaft) kalkulieren ganz klar eine Fremd- und auch Selbstverletzung mit ein.

Dass Gewalt für viele Jugendliche durchaus „Sinn“ macht und wie sehr ihre Gewalt in ein Sinn-System mit festgelegten Verhaltensregeln eingebettet sein kann, versuchen Findeisen/Kersten (1999) zu zeigen. Sie betonen m. E. zu Recht, dass Gewaltkultur oft mit spezifischen, wenn auch vom „normalen“ Alltagsbewusstsein etwas abweichenden „Werten und Normen“ verbunden ist und identitätsstiftend wirken kann. Auch Dubet (1997) sieht die jugendliche Gewalt in französischen Vorstädten als Zeichen dafür, Wut „expressiv und ästhetisch“40 als einen Persönlichkeitszug darzustellen. Sowohl Immigranten als auch Skinheads versuchen, durch die Verwendung ihrer Stigmata als Quelle von Stolz, ihre „beschädigten Identitäten“41 zu kitten. Man darf meiner Ansicht nach allerdings auf keinen Fall vergessen, dass die Lust an der Provokation, die Suche nach stilbildenden Elementen, die einer ästhetischen Abgrenzung gegenüber anderen dient, das Territorialverhalten und der Kampf untereinander, gegeneinander und gegen die Erwachsenenwelt im Prinzip durchgängige Merkmale der meisten jugendlichen Subkulturen sind (Rusinek 1993).42

Durch die Medien und akademische Studien hat sich eine Form von Alltagswissen mit einem fest umrissenen Bild von den Feinden der Demokratie, der Gleichheit und der Toleranz ausgebreitet: Sie sind jung und tragen Glatzen und Springerstiefel. Und sie sind vor allen Dingen anders als „wir“. Dass die brutalen Gewalttaten von überwiegend männlichen Jugendgruppen gegen „Ausländer“ und „Zecken“ in ein gesamtgesellschaftliches Klima eingebettet sind, in dem – allen voran – sich viele Politiker gegenseitig an fremdenfeindlichem Zündstoff übertreffen, findet nur selten seinen Weg in die Diskussion.43 Die Bilder, die wir als Illustration zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus sehen, zeigen Skinheads. Sie gelten als das Symbol für Fremdenfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft. Das ist praktisch, weil man selbst eben nicht so aussieht. Dies ist keine Entschuldigung oder Verharmlosung, sondern mein Plädoyer für einen differenzierten Blick: Denn die Lage ist nicht so klar und eindeutig, wie es scheint. – Schließlich sollte man bedenken, dass die Errungenschaften der zivilen Gesellschaft und der Kultur jeden Tag aufs Neue in allen Altersstufen und Gesellschaftsschichten erkämpft werden müssen. Dazu gehört aber eben auch, dass man sich selbst bestimmte unangenehme Fragen stellt und unangenehme Antworten eingesteht44: Fremdenfeindliche Einstellungen und verbale Angriffe gegenüber „Ausländern“ sind kein Phänomen der Jugend, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Fremdenfeindliche Einstellungen sind ebenso etwas, das von Generation zu Generation latent und oft manifest weitergegeben wird, und das ist nicht nur in Deutschland so. Durch eine besondere, offenbar mit der Jugend (und adoleszenten Männlichkeit) verknüpfte Bereitschaft zu körperlicher Gewaltausübung, wächst die Gefahr, fremdenfeindliche Ansichten in die Tat umzusetzen. Zumal ein der Jugend eigenes erhöhtes Maß an Schwarz/weiß-Denken, ein Denken in Extremen den Blick bestimmt. Und die Jugendlichen spüren, wie ihr Hass und ihre Ausschreitungen eine Stimmung aus der Luft aufgreifen, dass sie zwar an Tabus rütteln und in ihrer Radikalität auf Ablehnung stoßen, aber im Grunde fühlen sie sich von ihrer Umgebung klammheimlich bestätigt und angeregt.

Freud hat die Theorie entwickelt, dass das, was uns unheimlich und fremd ist, im Grunde das gerade allzu Vertraute, aber Verdrängte in uns ist. Die gesellschaftlich, kulturell und moralisch als „negativ“ geltenden Persönlichkeitsanteile, die in der Regel ins Unbewusste abgespalten, verdrängt oder anderweitig abgewehrt werden, werden auf die anderen, die Fremden projiziert. Bei der Konfrontation mit diesem Fremden lösen sie einen Mechanismus aus, der wie eine Art Erinnerung ist. Das Verdrängte ist ja nicht verschwunden, sondern nur unterdrückt. Je stärker es unterdrückt ist, umso heftiger ist die Abwehr. Diese Theorie könnte man doppelt diskutieren: Der Fremdenfeindliche projiziert negative Anteile in sich selbst auf den „Ausländer“. An ihm kann er bekämpfen, was ihm in sich selbst Angst macht. Umgekehrt kann der Nicht-Fremdenfeindliche, der sich über solche „niederen Einstellungen“ erhaben fühlt, seine auch in ihm vorhandenen Ressentiments gegenüber Ausländern, Homosexuellen usw. auf die anderen, die jugendlichen Schlägertrupps abwälzen, und mit der Empörung seine eigenen moralisch fragwürdigen Anteile kaschieren. Und das gilt im Prinzip auch für den Umgang mit der Faszination und Ablehnung von Gewalt: Wirth (1989) stellt fest, dass Skins in ihrem Äußeren eine „ständige Aggressionsbereitschaft“45 inszenieren. Sein Hinweis ist treffend, dass die von Skinheads zur Schau getragene Gewalttätigkeit in „uns“ etwas anspricht, was Wirth als „Archaisch-Triebhaftes“ bezeichnet. Diese Bezeichnung von Wirth ist allerdings problematisch, weil der Begriff bzw. das Verstehen von Gewalt als „archaisch-triebhaft“ letztendlich zu einer Anthropologisierung des „Bösen“ führen würde. Wenn wir aber die „ungezähmte Triebhaftigkeit“, von der er spricht, als verdrängt begreifen und als Ergebnis eines psychischen Abwehrkonfliktes, der durch die Verdrängung umso heftiger in seinen Auswirkungen ist, dann hilft uns folgendes Zitat weiter :

„Die heftigen kollektiven Reaktionen entpuppen sich als kontraphobische Abwehr gegen etwas, das als Bedrohung empfunden wird – und dies in zweifacher Hinsicht: Bedroht ist die Sicherheit und die Ordnung des sozialen Lebens. Noch bedrohlicher wirken jedoch die Äußerung einer zerstörerischen Lust und einer ungezähmten Triebhaftigkeit, die einzudämmen und zu kontrollieren von jedem jederzeit gefordert wird. (…) Je bedrohlicher die eigene heimliche Zerstörungslust empfunden wird, um so stärker muss sie draußen bei den Außenseitern bestraft werden. (…) Faszinierend an den Skins wirken offenbar die Phänomene, die man als ‚Militarisierung des Erotischen‘ oder ‚Gewalt als sexualisierte Handlung‘ bezeichnen kann.“46

Auf die Skins können diese eigenen verdrängten Triebbedürfnisse (insbesondere die unbewusste Zerstörungslust) projiziert werden. Wirth stellt die These auf, dass in den Gewaltfilmen und der Sensationsberichterstattung der Medien über Gewalt von Skinheads eine allgemeine und reale Destruktivität konkreter gemacht und personifiziert wird, um besser mit ihr umgehen zu können und die Angst zu bewältigen. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt. Gleichzeitig erklärt er das große Interesse des Publikums an Gewalt und Sex mit voyeuristischen Bedürfnissen.47

Rommelspacher (1993) sagt, dass die männlichen Jugendlichen mit ihrer rassistischen Gewalt lediglich die Gewaltphantasien der Mehrheitskultur ausleben.48 Hierzu noch ein Zitat von Wirth, mit dem er die ambivalente Haltung der Gesellschaft zu Gewalt und Destruktivität prägnant formuliert:

„Doch stellen die genannten konkretistischen Beschäftigungen mit Destruktivität unabhängig von den geschlechtsspezifischen Reaktionsmustern Abwehrformen dar für tiefe Ängste und Bedrohungen. Die Gesellschaft benutzt gewalttätige und auffällige Randgruppen wie die Skinheads als abstoßendes Kontrastbild und zur Bestätigung des eigenen Selbstbildes von einer Gemeinschaft des Edelsinns, der Kultiviertheit und der gezähmten Triebhaftigkeit.“49

ZUR FASZINATION VON GEWALT

Dass die oben angesprochene Destruktivität aus den Gegebenheiten der Verhältnisse rührt, ist ein entscheidender Punkt, auf dessen Bedeutung auch Erdheim hinweist. Wenn wir nämlich wie Guggenbühl (1995) behaupten würden, dass Gewalt ein menschlicher Urtrieb ist, dann wäre das nicht weit von der biologisierenden Interpretation der von mir interviewten Skinheads entfernt, die den Hang zur Gewalt ohne Umschweife mit Vergleichen aus der Tierwelt oder der Zeit der Urmenschen zu erklären versuchen. – Paula, eine junge Frau aus der Skinhead-Szene, hat die Überzeugung, dass es eine „natürliche Blutrunst“ des Menschen gebe, einen „natürlichen Trieb des Jägers, der von der Zivilisation unterdrückt wird“. Skinheads leben diesen „Trieb“ einfach aus, und sie findet es viel besser, wenn sich gewaltbereite Jugendliche mit anderen gewaltbereiten Jugendlichen prügeln, als wenn (wie sie es formuliert) brave Ehemänner am Wochenende Frau und Kinder schlagen oder tyrannisieren. Die „bewusste“ Verweigerung einer Zivilisationsstufe und der Bruch von gesellschaftlichen Tabus in Bezug auf Gewalt und Sex wird bei den Skins zwar tatsächlich vollzogen. Dass dabei lediglich ebenso gewaltbereiten Gegnern mit Gewalt begegnet wird, entspricht aber leider nicht der Realität. Meine Gesprächspartner müssen selbst zugeben, dass auch in ihren Reihen Unbeteiligte angegriffen werden und nur zu oft unbeteiligte Menschen zu Opfern von Schlägern werden, die immer einen Grund zur Gewaltausübung finden.

Wahrscheinlich wäre Paula begeistert, wenn sie Erdheims (1994c) kurzen Aufsatz zu lesen bekäme: Hier formuliert er seine ethnopsychoanalytischen Überlegungen, wonach die naturwüchsige Identifikation mit dem Stärkeren und die damit verbundene Faszination von Gewalt eine „quasinatürliche Reaktion, die das unmittelbare (…) Überleben sichern soll“50, ist. Die Faszination der Gewalt wirkt dabei als Voraussetzung zur Identifikation mit dem Stärkeren und als Mittel zur Überwindung der Angst vor dem Stärkeren. Die eigentliche kulturelle Leistung liegt in dem erlernten Entsetzen vor der Gewalt, das gemäß Erdheim in der Tierwelt nicht zu finden ist. Schwächere und Kranke haben dort keine Chance auf Mitleid. Wichtig ist dabei jedoch zu betonen, dass Erdheim das menschliche Potential an Aggressionen nicht biologisch als „erste Natur“ fasst, sondern auf jene „zweite Natur“ zurückführt, die eine Folge der Unterwerfung unter die kulturelle und soziale Herrschaft darstellt, die die Beherrschten nicht zu kanalisieren vermochten.51 So kam es im Laufe der Zivilisation zur Verdrängung und Unbewusstmachung dieser Aggression bei gleichzeitiger Zunahme von Rationalität. Doch die Unbewusstheit

„verkehrte die Rationalität in ihr Gegenteil und stellte sie in den Dienst irrationaler Destruktivität. Dieses unbewusst gemachte Potential an Aggression ist eine weitere Quelle für die Faszination, die die Gewalt auf uns ausübt. All die verdrängte Wut, die die vielen, uns von der Herrschaft zugefügten Kränkungen hinterlassen haben; all die verdrängte Scham über die Kompromisse, die wir eingehen mussten, um von der Herrschaft anerkannt zu werden oder um auch nur von ihr in Ruhe gelassen zu werden – all das kehrt (entsprechend verändert) in der Faszination der Gewalt zurück. Das unbewusst Gewordene ist ja nichts Unwirksames, es bedrängt immer von neuem das Bewusstsein und wird schließlich, vermittelt über die Identifikation mit dem Stärkeren, als Faszination von dessen Gewalt durchgelassen.“52

Damit ist die Destruktivität nicht als anthropologische Konstante, sondern als Ergebnis der Verdrängung bzw. eines psychischen Abwehrkonflikts zu verstehen, der aus der menschlichen Aggression erst ein gefährliches, sozial unverträgliches Potential macht.53