13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hirnkost

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

"Eigentlich hab ich jeden Tag nur meinen RocknRoll im Kopf." Ein spannender Bericht über eine Subkultur zwischen gestern und heute, zwischen Rebellion und Nostalgie, zwischen Sozialkritik und Stil-Liebhaberei. In dichten Portraits werden die befragten Szeneangehörigen mit ihren persönlichen Geschichten vorgestellt und kommen dabei ausführlich selbst zu Wort. Ausdrucksstarke Photographien dokumentieren die Ästhetik der Szenen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

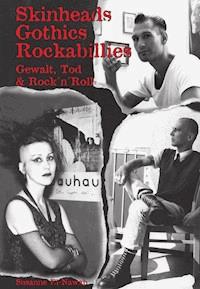

Susanne El-Nawab

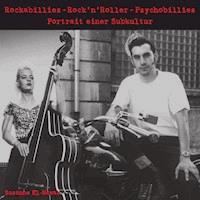

Rockabillies – Rock‘n‘Roller – Psychobillies Portrait einer Subkultur

Die Autorin:Susanne El-Nawab, Dr. phil., Sozialpsychologin M.A., wurde 1973 geboren. Sie ist freie Autorin (u. a. Skinheads. Ästhetik und Gewalt, Brandes & Apsel 2001, Skinheads – Gothics – Rockabillies: Gewalt, Tod und Rock‘n‘Roll. Archiv der Jugendkulturen 2007), Photographin und Künstlerin. Nach dem Studium der Sozialpsychologie, Soziologie und Politischen Wissenschaft war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Barbara Duden am Institut für Soziologie der Universität Hannover. Zusammen mit Philip Werner hat sie einen Dokumentarfilm zum Buch gedreht: Rockabilly! Psychobilly! Rock‘n‘Roll! Einblicke in eine Subkultur, Hannover 2005. Zur Zeit arbeitet sie in der Redaktion eines Fachverlages in Hannover.

Originalausgabe© 2005/2. Auflage 2007 Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Herausgeber:Archiv der Jugendkulturen e.V.Fidicinstraße 310965 BerlinTel.: 030 - 694 29 34Fax: 030 - 691 30 16www.jugendkulturen.de

Vertrieb für den Buchhandel: Bugrim (www.bugrim.de)Auslieferung Schweiz: Kaktus (www.kaktus.net)Privatkunden und Mailorder: www.jugendkulturen.de

Lektorat: Klaus FarinUmschlaggestaltung: atelier riese & werner GbR reklamewerkstatt, Hannover,unter Verwendung von fünf Photos von Susanne El-NawabInnengestaltung: Conny Agel, Sebastian SchmidtDruck: werbeproduktion bucher© für alle Photos, soweit nicht anders vermerkt, Susanne El-Nawab

Die Deutsche Bibliothek – CIP-EinheitsaufnahmeDer Titeldatensatz für diese Publikation ist beider Deutschen Bibliothek erhältlich

ISBN Print: 978-3-940213-28-0ISBN E-Book: 978-3-943612-36-3ISSN: 1439-4316 (Archiv der Jugendkulturen)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort: „Je weniger die Leute über uns wissen, desto besser ist es für uns!“

Mit der Zeitmaschine auf die Rock-A-Tiki-Insel

Zur Geschichte der Rockabillies, Rock’n’Roller und Psychobillies

Musikalische Wurzeln

Die Teddyboys in Großbritannien

Die „Halbstarken“ in Deutschland

Rockabilly-Revivals

Zur Geschichte des Psychobilly

Die heutige Szene

Portraits – Teil 1

Peter: „Ich will nicht so leben wie die Leute heute.“

Thorsten: „open-minded Rockabilly“

Paul: „Früher hast du dich als der König gefühlt.“

Nanette: „Vom Grundtenor her bin ich mehr was Weiches.“

Rick: „Es war damals alles irgendwie schöner.“

Eddy and The Backfires: „Eigentlich hab’ ich jeden Tag nur meinen Rock’n’Roll im Kopf.“

Andy: „Rockabilly Nouveau“

Randy Rich: „Das ist mein Jahrzehnt.“

Der Rockabilly-Stil: Zwischen Rebellion und Nostalgie

Der Einstieg

Stil-Elemente

Szene-Medien: Fanzines

Die Selbstinszenierung

Portraits – Teil 2

Peggy: „Ich wollt’ halt einfach nicht so sein wie alle anderen. Ich wollte mich als Person irgendwie darstellen.“

Marc: „Da wär’ vielleicht alles besser gewesen.“

Olli: „Ich verstell’ mich nich’, aber ich versuche reinzukommen in die Szene. Entweder man passt, oder man passt nicht.“

Holger: „Ich mach’ das nicht, um irgendwie was Besonderes zu sein, ich mach’ das einfach nur, weil ich mich damit identifizieren kann.“

Andrea: „Jeder, der ‘ner Subkultur angehört, is’ irgendwo ’n Rebell.“

Nils: „Die Rockabilly-Szene is ’ne rein stilistische Sache. Mehr nicht.“

Linda: „Dass man direkt provozieren will, denk ich eigentlich nich’.“

Kalle: „Nicht alle rockabillyartigen Menschen sind meine Freunde.“

Klara: „Das ist schon die größte Lebensfreude, die ich habe.“

Tobias: „Ich bin ja auch gar nich’ so der Harte, ich mein’, wer is’ das schon?“

Rockabillies und Politik: „Rock’n’Roll-technisch unpolitisch“ und ansonsten querbeet

Zum Geschlechterverhältnis: Über „Puttchen“, „Bratbirnen“ und Machos zwischen Emanzipation und anachronistischen Geschlechterrollen

Psychobilly: Die Wahnsinnigen sind los!

Portraits – Teil 3

TAZMANIAN DEVILS: „Wir machen eigentlich Rockabilly, nur eben auf die Gruselart.“

Christoph: „Es macht einfach Spaß, wenn man so rumrennt und alle gucken blöde.“

Harry: „Man fällt eben besser auf, wenn man aggressiver wirkt.“

Epilog

Eine Retrosubkultur zwischen Tradition und Gegenwart

Zwischen Stil-Fanatismus und Stil-Liebhaberei

Bibliographie

Vorwort:

„Je weniger die Leute über uns wissen, desto besser ist es für uns!“

Die Elvis-Tolle sitzt lässig, dafür sorgt die Pomade. Rote Lippen, eine Blume ziert das sorgfältig frisierte Haar. Tätowierungen, coole Posen, alte Autos, die Kleidung und Wohnung im Fifties-Style. „Hey Elvis!“ ruft man ihnen auf der Straße hinterher, aber das finden sie gar nicht witzig. Gut fünfzig Jahre, nachdem der Rock’n’Roll die Welt verändert hat, leben in Deutschland und vielen anderen Ländern junge und nicht mehr ganz so junge Leute, deren Alltag sich um Rockabilly und Rock’n’Roll dreht.

Die Psychobillies, ihre „wahnsinnigen“ Kollegen, kombinieren den Rockabilly mit Punk und tauchten zu Beginn der 80er Jahre auf. Sie brachten Motive aus den trashigsten Horrorfilmen mit, rasierten sich die Schädel und ließen nur ein spitzes Flat am Oberkopf stehen. Dazu trugen sie schwere Stiefel, bemalte Lederjacken, Donkey-Jackets, z. T. gefärbte Riesentollen und tanzten ihren neuen Tanz: Wrecking. Eine Art Pogo für Psychos. Es war 1990 auf einer Klassenfahrt nach Berlin, als ich sie auf der Straße spielen sah: Schräge Gestalten mit extravaganten Frisuren bearbeiteten ihre Instrumente. Ich war beeindruckt. Auf einem Koffer stand Mad Sin und ich fragte ein Mädchen, das zur Band dazuzugehören schien, ob sie wohl Kassetten verkaufen würden. Sie hatten keine dabei. Zu Hause hab ich dann im Plattenladen in der Rubrik neben den Punk- und Indie-Sachen eine Platte gefunden, auf deren Cover vier Jungs abgebildet waren, die ähnlich aussahen. Das Album „Kissed by a Werewolf“ von den Phantom Rockers wurde also meine erste Psychobilly-Platte.1

Rockabillies und Rock’n’Roller werden in der Öffentlichkeit für gewöhnlich auf Elvis und Petticoats reduziert und belächelt, z. T. als Rechte gefürchtet oder einfach nur als bekloppte Nostalgiker betrachtet. Doch die Rock’n’Roll-Szene in Deutschland ist heutzutage ein komplexes Gebilde, in dem sich die verschiedensten Menschen sammeln und wiederum in einzelne Subgruppierungen aufspalten. In diesem Buch wird anhand einer ethnographischen Studie der Rockabilly- und Psychobilly-Subkultur versucht, die Szene aus ihrer Binnenperspektive heraus zu verstehen. Eine Analyse ihrer Stile wird mit Portraits von Szeneangehörigen verknüpft, in denen die Rockabillies, Rock’n’Roller und Psychobillies ihre Lebenswelten selbst zur Sprache bringen. Dass die Befragten selbst ihre Welt erklären sollen, bedeutet keineswegs, dass ich die festgehaltenen O-Töne als „Wahrheit“ betrachte. Es ist ihre Sicht der Dinge, die sie mir zum jeweiligen Zeitpunkt unter bestimmten Umständen eröffnet haben.

Es soll hier um die Geschichte der Rockabilly- und Psychobilly-Szene, den Stil der Kleidung, ihre Musik und Selbstinszenierung gehen. Vor allen Dingen aber möchte ich ein Bild von der Verschiedenartigkeit der Szene zeichnen, von den Menschen hinter der Szenefassade, von ihren Geschichten, ihren Interessen, ihrer politischen Positionierung, ihrer Einstellung zum Geschlechterverhältnis, ihren Wünschen und Vorlieben.2

Dieses Buch baut auf dem Forschungsfundament auf, das ich im Rahmen meiner Doktorarbeit über verschiedene jugendliche Subkulturen erarbeitet habe. Herausgekommen ist dabei sozusagen eine Independent-Produktion im very-low-budget-Bereich. Recherchen im Ausland waren mir nicht möglich, weil ich oft kaum die Zugfahrkarte nach Berlin oder das Photomaterial bezahlen konnte. Dass es trotzdem Spaß gemacht hat, dieses Buch zu schreiben, verdanke ich all den Personen aus der Szene, die mir mit großer Offenheit ihre Lebensgeschichten anvertraut haben oder sich von mir photographieren ließen. Ihnen gebührt mein größter Dank!

Mein Dank geht außerdem an Klaus Farin und das Archiv der Jugendkulturen, meine Eltern, die mir immer zur Seite gestanden haben, und Alexander Riese, der mir in vieler Hinsicht eine große Stütze war. Und last but not least danke ich Prof. Dr. Barbara Duden dafür, dass sie mir stets Mut gemacht hat.

„Je weniger die Leute über uns wissen, desto besser ist es für uns! Glaub mir.“3 Diese Aussage eines aufgebrachten Rockabillys auf meine Frage, ob er zu einem Interview bereit sei, hat mir viel Kopfzerbrechen bereitet. Irgendwie wusste ich, was er meinte. Aber ich hatte bisher noch nicht erlebt, dass jemand auf mein Forschungsvorhaben so aggressiv reagierte. Es kostet mich oft Überwindung, auf fremde Leute zuzugehen und sie anzusprechen, weil man nie weiß, was dann passiert oder ob man Ärger bekommt. Einige Tage später werde ich eiskalt von einer jungen Rockabella abserviert, Nosi ergreift mit ein paar Ausreden die Flucht vor mir und ein anderer Rockabilly erzählt, er wolle übrigens immer noch mitmachen, egal, was die anderen sagen. Welche anderen?! Ich erfahre, dass der besagte Skeptiker noch am selben Abend, an dem ich ihn angesprochen hatte, zwei junge Rockabillies aufgefordert hat, bloß nicht mit mir zu sprechen, weil ich Scheiße sei und Scheiße über Skins geschrieben habe. Dabei kannte er weder mich noch meine Arbeit! Auf gewisse Weise kann ich die Skepsis der Leute verstehen. Warum sollten sie mir vertrauen? Ich kann ihnen doch viel erzählen. Und haben sie nicht sogar Recht, mir zu misstrauen und sich zu verschließen?

Sobald sich die Medien oder auch Wissenschaftler mit jugendlichen Subkulturen beschäftigen, besteht die Gefahr, dass einseitige Berichterstattung oder schlecht recherchierte Arbeiten die Szenen in Verruf bringen oder ihnen ein Image anhängen, dass sich schwer wieder korrigieren lässt und für die Szene negative Folgen haben kann. So fürchten die Szeneangehörigen stets, dass alles, was sie sagen, gegen sie verwendet wird, oder für einen reißerischen Artikel nur die spektakulärsten Fälle dargestellt werden. Wie sehr man darum bemüht ist, kein negatives Image aufgedrückt zu bekommen, wurde z. B bei meinem ersten Gespräch mit Annika & Alex deutlich. Sie erzählten mir aufgeregt, dass sie unzufrieden waren mit dem Artikel, den die taz über ihr kleines Rock’n’Roll-Geschäft in Berlin geschrieben hat.4 Der Bericht ist meiner Ansicht nach für einen Zeitungsartikel ganz gut gelungen, aber das junge Paar störte sich daran, dass ihre Szene in Zusammenhang mit Rechtsextremismus gebracht wurde. Solche Berichte seien „Gift“ für die Szene, sagt Annika. Dabei erwähnte die Journalistin lediglich, dass manche Rockabillies rechts sind. Annika & Alex aber finden, dass auch „normale“ Leute rechts seien und sie absolut nichts damit zu tun haben und auch nicht wollen, dass irgendwer denkt, die Szene sei ein Tummelplatz von Rechten. Alex schüttelt mit dem Kopf: Sie sehen sich als Rebellen, sie lieben den Rock’n’Roll, machen Musik – für rechtes Gedankengut ist in dieser Subkultur kein Platz!

In den meisten jugendsoziologischen Untersuchungen erfährt man wenig über die Lebenswelt von Subkulturangehörigen.

Im Rahmen meiner Forschung in den Subkulturen der Skinheads, Gothics, Rockabillies, Psychobillies und Punks musste ich mich nicht nur mit den jeweiligen Szenen auseinandersetzen, sondern auch über die Art und Weise nachdenken, wie man zu Ergebnissen gelangt, die so „nah“ dran sind wie möglich. In den meisten jugendsoziologischen Untersuchungen erfährt man wenig über die Lebenswelt von Subkulturangehörigen. Interviews werden als Zitatfragmente verwendet, die Jugendlichen typologisiert, bis alles wieder in Kategorien geordnet ist. Genau dies aber, die Suche nach Forschungsergebnissen, die in Typologisierungen münden, wird der Heterogenität, der Widersprüchlichkeit, den Brüchen und Uneindeutigkeiten von subkulturellen Lebenswelten nicht gerecht. Unschlagbarer Vorteil für meine Recherchen ist der Umstand, dass ich mich seit ca. 16 Jahren in einem Milieu bewege, in dem jugendliche Subkulturen kein soziologisches oder psychologisches Thema sind, sondern Bestandteil meines Lebens, meines Freundes- und Bekanntenkreises.

Die Jugendlichen werden typologisiert, bis alles wieder geordnet ist.

In dieser sonderbaren Mischung aus Nähe und Distanz zu den Szenen musste ich mich nun als Feldforscherin und teilnehmende Beobachterin gezielt in die Rockabilly- und Psychobilly-Szene begeben. Das bedeutete: Unzählige szenetypische Konzerte, Festivals, Partys, Clubabende besuchen, aufmerksam beobachten, das Verhalten studieren, Gespräche führen, photographieren, Feldnotizen machen, Kontakte knüpfen. Auf Konzerten und Partys habe ich dann meine Interviewpartner angesprochen oder Phototermine vereinbart, ein paar Kontakte sind mir vermittelt worden. Ebenso bedeutend wie die Interviews waren unzählige Gespräche, die ich nebenbei mit Szeneangehörigen geführt habe. Die Situation, als junge Frau zielstrebig auf fremde junge Männer zugehen zu müssen, war oft unangenehm. Ich musste klarstellen, dass ich sie nicht „anbaggern“, sondern mit ihnen über ihr Leben als Rockabilly oder Psychobilly reden wollte. Ich wurde taxiert. Manchmal belächelt. Auch das Ansprechen von Mädchen und Frauen war oft schwer. Manche Frauen reagierten argwöhnisch, „zickig“ oder tauten erst auf, nachdem deutlich wurde, dass ich es nicht auf ihre Männer abgesehen hatte. Mein Bonus war, dass ich für sie eine „kompetente“ Gesprächspartnerin darstellte und meist eine vertrauensvolle Ebene in unseren Gesprächen erzielen konnte. Erstens, weil ich über die Hintergründe der Szenen schon gut informiert war, und zweitens, weil ich jemand bin, der zwar nicht direkt zu ihnen gehört, aber durchaus zum Freundeskreis zählen könnte.

Da die meisten Aussagen zu sehr in die Privatsphäre reichen, kann ich sie nicht ohne „Tarnmaßnahmen“ weitergeben. Sämtliche personenbezogenen Daten sind anonymisiert, auf intime Details musste teils verzichtet werden. Die abgebildeten Personen sind in der Regel nicht mit den im Text portraitierten Personen identisch.

Abschied von der Eindeutigkeit

Besonders wichtig ist es mir, dass die Personen selbst erklären, warum sie dieses und jenes tun und was es für sie bedeutet. In den folgenden Portraits geht es also darum, von den Befragten zu erfahren, was es aus ihrer subjektiven Sichtweise bedeutet, Rockabilly oder Psychobilly zu sein. Das Problem von Mythos- bzw. Klischeebildung und Klischeeanpassung durch Vertreter der Szenen ist mir bewusst. Es ist schwierig, zu entscheiden, welchen Aussagen man Glauben schenken kann und welchen nicht, denn sie sind nicht nachprüfbar. Woher soll ich wissen, was ich glauben soll, wenn ich nicht wissen kann, wer mir die Wahrheit sagt und wer mir etwas vormacht? Es wird zu einer Frage der Menschenkenntnis, der Zweifel, des Vertrauens, des Entwicklungen-Abwartens. Oft musste ich feststellen, dass es keine Frage der bewussten Lüge ist, sondern vielmehr der Versuch zu glätten. Oder sich die Dinge so zurechtzubiegen, dass man besser damit klarkommt.5 Mit all ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten sollen diese Portraits plausibel machen, dass ein Abschied von der Eindeutigkeit wichtig ist. Die Heterogenität innerhalb der Subkulturen soll nicht nur konstatiert, sondern auch anhand dieser gesammelten Stimmen dargelegt werden.

Die verabredeten Treffen verliefen in der Regel so, dass ich einerseits ein zwei- bis dreistündiges qualitatives Interview führte. Im Anschluss an das auf Tonband aufgezeichnete Interview erfolgte ein langes, offenes Gespräch, so dass ich im Schnitt ca. sechs bis acht Stunden mit ihnen „zusammensaß“. Aus den qualitativen Interviews habe ich Portraits entwickelt, in denen die Szenevertreter vorgestellt werden und ihre Welten selbst erklären. Diese Portraits sind als komprimierte Bilder gestaltet, in denen das Selbstverständnis der Interviewten zum Ausdruck kommt. Es geht um ihre Lebenseinstellung, szenespezifische Fragen, politische Weltanschauung, Zukunftswünsche usw. Zwischen manchem selbstironischen Blick auf die eigene Entwicklung und Szene, unverhofften selbstreflexiven Deutungen der Inszenierung als harte Kerle und einer Ernsthaftigkeit, die z. T. fanatische Züge trägt, geht es darin um Musikund Stil-Liebhabereien, die zu einem ganzen Lebensstil ausgereift sein können.

Die Portraits sind ein verdichtetes Bild aus wörtlichem Zitat und Zusammenfassungen, Interpretationen meinerseits und sprachlich weitgehend an den Jargon der Befragten angelehnt. Ich trete in der Schilderung der Portraits in den Hintergrund und verzichte bewusst auf eine ausführliche Kommentierung. Die Brüche und Widersprüche, die Doppelbödigkeit ihrer Aussagen und die sprachlichen Besonderheiten sollen hier genug Raum haben, um den Leser teilhaben zu lassen an meinen Forschungseindrücken. Wenn man dann zurücktritt und sie als Einzelne mit ihren Lebensgeschichten und als Gruppe mit ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden betrachtet, gelingt es, einen Verstehensprozess einzuleiten. Ich habe diese etwas ungewöhnliche Anlage und Darstellungsweise meiner Studie mit Überzeugung gewählt.

Mit den Photographien habe ich Selbstinszenierungen dokumentiert, um zu zeigen, wie man sich mir als Photographin präsentierte. Diese Bilder sind einerseits aus der Position der teilnehmenden Beobachterin entstanden, manchmal wurde ich dabei „entdeckt“, so dass der eine oder andere direkt in die Kamera guckt. Die Photos sollen zeigen, wie es eigentlich aussieht, z. B. auf einem Konzert, und die dortige Atmosphäre einfangen. Des Weiteren habe ich Personen spontan um ein Photo gebeten oder mich mit ihnen zu einem extra Phototermin verabredet. Die Posen, die die Portraitierten dabei einnehmen, sind nach meiner Einschätzung charakteristisch für ihre Selbstinszenierung. Meine „Anweisungen“ beim Photographieren beschränkten sich auf die Hintergrundauswahl oder z. B. „Bitte den Kopf nach links“, „Kannst du mal den Ärmel hochkrempeln?“, um die Frisur besser abbilden oder Detailaufnahmen von Tätowierungen machen zu können. Wenn sie mich fragten, was sie tun sollen, bat ich darum, sich einfach so zu zeigen, wie sie gesehen werden möchten. Meist gelang es mir, ihre anfängliche Geniertheit bei den Phototerminen ihrer sonstigen Lust am Posieren weichen zu lassen und sie so abzulichten, wie ich sie kennen gelernt hatte: Breitbeinig cool herumstehend oder lässig posierend usw. Es galt dabei, die Aufgabe zu bewältigen, als Photographin mit der Linse zu dokumentieren. Das bedeutet, nicht selbst zu inszenieren, was ich vor meiner Kamera habe, sondern die Selbstinszenierung meiner Portraitierten als Bild oder Momentaufnahme festzuhalten, so, wie ich sie gesehen habe.

Nach ein paar Bieren fragt mich der Psychobilly Christoph spät am Abend noch mal genauer nach meiner Ausbildung. In einer Mischung aus Verlegenheit und Zufriedenheit sagt er dann: „Wenn du mit Leuten wie uns redest, dann kannst du zwischen den Zeilen lesen, oder? Du weißt dann, wie wir ticken, oder?“ Christoph ist die Erleichterung anzumerken, die sich im Laufe des Tages eingestellt hat, nachdem ihm im Interview klar wurde, dass ich ihn verstehe.

Bourdieu (1997) betont die Wichtigkeit für die Befragten, sich verstanden und akzeptiert zu fühlen, um sich selbst zu offenbaren. Insofern ist ein gutes Interview nur möglich, wenn der Befragte Vertrauen zum Interviewer hat.6 Doch an dieser Stelle geht es nicht mehr um Vertrauen zum Interviewer, sondern zu mir als Mensch. Dadurch, dass es auch unmittelbar mit mir selbst zu tun hat, dass die Leute sich öffnen, führt diese Untersuchung zu Ergebnissen, die sonst nicht erreicht werden könnten. Bedeutet dies, dass man Lebenswelten, Subkulturen überhaupt nicht richtig erforschen kann, weil man entweder zu sehr an der Oberfläche bleibt oder zu tief involviert ist? Jugendsubkulturen sind im Grunde etwas, das man nicht verstehen kann, wenn man zu alt ist und nicht selbst darin gelebt hat, und wenn man selbst darin gelebt hat, fehlt die Distanz. Als Randperson, mit einem Bein drin, mit einem draußen, gerät der Blick auf und in die Szenen in ein spannendes Mischungsverhältnis aus Distanz und Nähe. Es ist ein wackeliger Stand, weil ich mal an einem und mal am anderen Bein gezogen wurde. Zu welchen Ergebnissen mich mein Seiltanz gebracht hat, will ich im Folgenden berichten.

Nick Willet und Randy Rich & the Poor Boys, Heartbreak Hotel, Hannover 9/2001

1 Meine erste Begegnung mit dem Begriff Psychobilly hatte ich, als ich 14 oder 15 war. Damals kam ein Junge in unsere Klasse, der aussah wie ein punkiger Skinhead mit Haaren auf dem Oberkopf. Ich hielt ihn für einen Nazi, aber er versicherte mir, dass er weder ein Skinhead noch ein Nazi sei. Sondern ein Psycho! Wir wurden dann gute Kumpels.

2 Für die exakten Musikfachsimpeleien (werwann-wo-was-auf-welchem-Label) möge der Leser die einschlägige Literatur von Musikexperten zu Rate ziehen.

3 Ausführliche methodologische Überlegungen hierzu s. El-Nawab (2005).

4 Susanne Messmer: The Neverending Days of Rock’n’Roll. in: die tageszeitung vom 17.04.2002.

5 Die Interviewpartner sind sehr darum bemüht, ein nicht so schlechtes Bild von ihren Szenen zu zeichnen, weil sie nicht noch mehr Idioten anziehen oder missliebige Strömungen innerhalb der Szene stärken wollen. Es geht dabei weniger darum, ein schlechtes Image zu fürchten, sondern vielmehr selbst die negativen Seiten der Szene auszublenden, weil sie sie nicht wahrhaben oder von der eigentlichen Szene abkoppeln möchten: Die anderen sollen nicht dazugehören.

6 Über die Komplexität der Gesprächsführung während eines Interviews, die Notwendigkeit, die Effekte einer Interviewbeziehung zu kontrollieren, und das übergeordnete Ziel, nämlich zu verstehen, s. Bourdieu u.a. (1997), insbesondere S. 779-822.

Mit der Zeitmaschine auf die Rock-A-Tiki-Insel

Als ich 2002 in Berlin auf dem Weg zur U-Bahn-Station zufällig an einem kleinen Laden namens Rock-A-Tiki vorbeikam, öffnete sich mit der Ladentür ein liebevoll dekoriertes Rockabilly-Wohnzimmer, vollgestopft mit Klamotten, Schuhen, Büchern, Magazinen, Pomadedosen und kultigen Fifties-Deko-Sachen. Hier, im Prenzlauer Berg, wo das Straßenbild stets am Puls der neuesten Mode klebt, wirkte das Rock-A-Tiki wie eine kleine Zeitmaschine. Hinter dem Tresen stand Annika: Eine junge Frau mit roten Lippen, einer kunstvollen Tolle und roten Blume im langen dunklen Haar. Ich blieb für Stunden auf einem verchromten Barhocker sitzen, sprach mit ihr und ihrem Mann Alex über ihr Leben, ließ mir von Maurice, der damals bei spielte, die Vorzüge authentischer Kleidung erklären und studierte das Verhalten von Kunden. Annika und Alex haben sich einen Traum erfüllt: Im Jahr 2000 wagten sie den und eröffneten das . Seitdem arbeiten sie für sich selbst und den Rockabilly, zusammen, rund um die Uhr, und haben eine kleine Tochter: Ava. Und in ihrer Freizeit machen sie Rockabilly-Musik bei den .

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!