0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

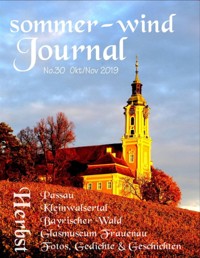

Als Appetit-Anreger: In dieser Ausgabe kümmern wir uns intensiv um herbst und Kürbisse und Äpfel und die Donaureise geht weiter und ein bericht aus dem Emmental ist dabei und natürlich wie immer noch viel viel mehr...

Das sommer-wind-Journal erscheint monatlich und erzählt vom ganz normalen Leben. Oberstes Gebot: Wir sind positiv und absolut unpolitisch! Die Themen sind bunt und vielfältig und Journalisten und Menschen, die mit Journalismus nichts am Hut haben, erzählen von ihrem Hobby, ihrem Beruf, ihren Reisen, ihren Träumen und Leidenschaften. Mitmachen ist bei diesem Journal ausdrücklich erwünscht!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

sommer-wind-Journal November 2018

BookRix GmbH & Co. KG81371 Münchentitel

Vorwort

Liebe Leser,

herzlich Willkommen im Herbst. Manche haben schon dran gezweifelt, dass dieser scheinbar endlose Sommer jemals zu Ende geht. Unser Herz beweist, dass es geklappt hat.

In der Mitte lugt noch das sommerliche Grün durch, die Walnussblätter aber erzählen von Rilkegedichten, den Birnen des Herrn von Ribbeck und dem ersten Kaminfeuer.

Bleiben Sie gesund bis zu unserem WiederLesen im Dezember und wenn der Nebel den Blick auf die Welt verwehrt, schauen Sie nach sich selbst und machen sich eine Freude.

Ihre

Wie immer gilt:

Wir veröffentlichen stets zum Monatsbeginn und wollen frisches Lesevergnügen bringen. Ein übergeordnetes Thema gibt es normalerweise nicht. Das Journal soll kunterbunt und vielfältig sein - und vor allem: Positiv!

Unser Verlag trägt den Namen „Sommerwind“, weil er luftig und belebend sein möchte. Das Sommer-Wind-Journal soll Begegnungen mit Menschen und ihren Träumen, ein entspanntes und entspannendes Lächeln und vielleicht sogar einen anderen Blickwinkel bringen.

Impressum:

Sommer-Wind-Verlag

Angela Körner-Armbruster

Kapellenweg 14

88427 Bad Schussenried

© 2018 sommer-wind-verlag Körner-Armbruster

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages möglich. Die Verwendung in anderen Medien, Seminaren, Vorträgen etc. ist verboten.

Inhalt

Rückblick

Zahlenspiele

Fundstück

Reise in die Vergangenheit

Film des Monats: Die Herbstzeitlosen

Bild des Monats

Gedanken des Monats: Renate Brunner

November

Geschichte des Monats: Uwe Offner

Heimat

Aberglauben

Bauernregeln

ReiseErinnerung: Dänemark

FortsetzungsRoman: Last Minute nach Rom

Zugehört

Ohren auf: Have you seen my wife, Mr.Jones?

Hobby

LeseGeschichte: Ingwer

Serie: Auf der Donau

Serie: Handschriftliches

SchlossGeschichten

Künstlerportrait: Elisabeth Cockcroft

MuseumsTipp: Plochingen

Kleine Geschichte: Bianca Oldenburg

Sammlerglück

Schönheit des Alltags

SchilderSpaß

Leckeres Wissen: Ingwer

Kopfnicken

Kopfschütteln

Wo wohnst du

Deutsche Sprache

Redewendungen

Gut zu wissen

Begegnungen

Serie: Kürbisse

Serie: Mit der Apfelscheuer durchs Jahr

Zum guten Schluss

Die MitMacher im Monat November

Besonderer Dank in diesem Monat an:

Angelika Hinkelmann

Anke Winkler

Bianca Oldenburg

Desirée Seher

Edeltraud Schüle

Elisabeth Cockcroft

Hannah Korschinsky

Heiderose Klaschka

Herbert Pfister

Lutz Armbruster

Martin Müller

Mathias Westburg

Reinhard Kallweit

Renate Brunner

Sarah Leberer

Susanne Winkler

Uwe Offner

Werner Marx

Hannah und Ellen, Sophie, Horst und Karl

Rückblick

Reise in die 68er von Lutz Armbruster

1968 war ich zwölf Jahre alt und wohl noch zu jung, um politisch interessiert zu sein. Ich bekam die Bilder mit, die man in der Zeitung und in den Nachrichten sah, was das Ganze aber zu bedeuten hatte, bzw. welchen Hintergrund dies alles hatte, entzog sich mir noch.

Die Brutalität jedoch, mit der gegen die Demonstranten vorgegangen wurde - Wasserwerfer voll auf die Köpfe, Schlagstöcke, Polizisten dreschen auf Menschen ein, die eh schon am Boden liegen - habe ich damals schon als ungerecht empfunden und mich so wohl früh mit diesen Menschen solidarisiert, auch wenn ich noch nicht begriffen habe, was sie eigentlich wollten.

Ich kann mich gut erinnern an die Reaktionen in meiner Familie zu den Bildern von den vielen Demos, die man in den Nachrichten sah. Abgesehen von "die sollen doch nach drüben gehen, wenn es ihnen hier nicht passt" formulierte mein streng konservativer Vater den sozialistischen deutschen Studentenbund (SDS) um in "Söldlinge der Sowjets" und mein Onkel - ein echter Alt-Nazi - meinte, man solle doch gleich Feuerwerfer statt Wasserwerfer einsetzen.

Meine sechs Jahre ältere Schwester machte sich einen Spaß daraus, regelmäßig beim Essen provokante Thesen in den Raum zu werfen, wie etwa "Wusstet Ihr, dass in den USA gefoltert wird"? Heute eine Frage, die jeder ohne Zögern mit "ja" beantworten würde, damals eine Art Majestätsbeleidigung.

Entsprechend war der Zoff am Mittagstisch vorprogrammiert. Für uns zu Hause war der Feind damals der Russe, Feindesland begann an der Zonengrenze und alle, die versuchten diese Rollenverteilung etwas differenzierter zu sehen (etwa im Vietnamkrieg) waren Verräter. Oft genug zitierte mein Vater irgendeine Weissagung von Nostradamus, die immer mit dem Satz endete: „...dann wird der Rote kommen über den Berg".

Irgendwie konnte ich ihn sogar verstehen: Er war im Krieg in der Eishölle vor Moskau, wurde verwundet und dann nach seiner Genesung an die Westfront geschickt, wo er in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet und die nächsten drei Jahre in den USA ein sehr angenehmes Leben hatte. Kein Wunder, dass alles Böse im Osten lag.

Er konnte mich wohl nicht überzeugen. Anstatt ein strammer USA - Fan zu werden, begann ich mich für die Ursachen der Ereignisse in den 68er Jahren und danach zu interessieren, und ein, zwei Jahre später wusste ich mehr und verstand ich auch mehr vom Vietnamkrieg, den Notstandsgesetzen, der APO, dem Schah, von Benno Ohnesorg...

Ich bekam Kontakt zu Kriegsdienstverweigerern, und zu Lehrern, die ihren Beruf nicht ausüben durften, weil sie im SDS waren oder nur mit der DKP sympathisiert hatten. Meine politischen Überzeugungen formierten sich. Dennoch muss ich auch zugeben, dass mein politisches Engagement nicht wirklich groß war.

Viel stärker beeinflusste mich die Musik dieser Zeit. Zwar lief im Radio immer noch hauptsächlich Heintje und Peter Alexander – und vor allem wollte mein Vater immer Nachrichten hören - aber dann gab es plötzlich den popshop auf SWF3 und da konnte man all die Stars hören: Manfred Man, Bee Gees, Beatles, Small Faces… Die Vielfalt war enorm, man spürte, dass die Musiker auf der Protestwelle mit ritten, aus den alten Zwängen ausbrachen, und sich trauten, etwas Neues auszuprobieren.

Diese Vielfalt vermisse ich heute. Natürlich wollte ich auch so was machen und habe mit einem Schulkameraden so lange zu Hause mit Querflöte und Klavier rumgedudelt, bis sich die Nachbarn beschwerten. Das was 1969 oder so. Später hat‘s dann besser geklappt.

Und ich habe meine Haare wachsen lassen in dieser Zeit. Klar, wir wollten ja alle so aussehen wie diese Rockstars. Der Protest meiner Eltern war eher verhalten, vielleicht sind sie aber auch langsam müde geworden. Ach ja, mein Vater hat reagiert wie immer: „Wenn man Jungs und Mädchen nicht mehr unterscheiden kann, dann wird der Rote…

Der Rote kam bis heute nicht, aber von vielem, wofür die Leute damals auf die Straße gegangen sind, profitieren wir immer noch. Ich finde es erschütternd, wenn diese Zeit auf Hippies, Haschisch und Randale reduziert und Neokonservativen als Phase des linken Chaos instrumentalisiert wird. Es war eine weltweite Bewegung für mehr Freiheit im Denken und Tun. "There's a whole generation with a new explanation - people in motion" singt Scott McKenzie. Eine ganze Generation mit einer neuen Erklärung, einer neuen Sicht auf die Dinge. Wie wahr.

Zahlenspiele

Fundstück

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr...

Reise in die Vergangenheit

Am Wiener Hof wurde natürlich jede Speise vom Küchenchef genauestens kontrolliert, ehe sie serviert werden durfte. War er nicht zufrieden, schickte er die Teller wieder zurück in die Küche.

Damit das Essen auf den langen Wegen bis in die Speisesäle nicht kalte wurde, trug man es in sogenannten „Werkeln“. Daran hatte man mächtig zu schleppen, denn es handelt sich dabei um schwere Kisten mit Kohleschubladen.

Wie man sich denken kann, verschwand hin und wieder auch eine Leckerei auf dem Weg zur Hoftafel, wenn das Personal Appetit bekam. So erzählt man sich, dass Kaiser Joseph II. einen Diener erwischte, unter dessen Jacke ein Fischschwanz hervorlugte. Der Diener fürchtete sich sehr vor der Strafe, doch der Kaiser meinte gut gelaunt und gnädig: „Beim nächsten Mal trage er einen längeren Rock oder er nehme einen kleineren Fisch.“

Franz Joseph, so sagt man, aß nicht viel, aber sehr schnell. Böse Zungen sagen, seine Gäste hätten stets hungrig aufstehen müssen, weil der jeweilige Gang als beendet galt, wenn der Kaiser das Besteck niederlegte. Anscheinend stimmt das aber so nicht, denn Franz Joseph schaute wohl darauf, dass alle fertig waren, bevor er sein Besteck ablegte.

Und was aß der Kaiser besonders gern? Wild, Geselchtes mit Sauerkraut und selbstredend den Kaiserschmarren. Und Spargel war seine absolute Lieblingsspeise, der durfte nie fehlen.

Buntes Glück

Film des Monats: Die Herbstzeitlosen

Damit diese Geschichte eine passende Überschrift bekommt, erfinde ich rasch die Rubrik „Film des Monats“. Mal seh‘n, vielleicht wird ja was draus? Ich jedenfalls, ich erinnere mich immer wieder gern an den Film „Die Herbstzeitlosen“ und habe einen alten Text und alte Erinnerungen dazu ausgegraben.

Es gibt sie wirklich, die Liebe auf den ersten Blick. Draußen ist regnerischer Alltag und drin ist Kino. Sonniges, liebliches, herzerfrischendes Kino. Sanfte Hügel, auf denen ich liegen möchte.

Ein urwüchsiger Dialekt, in dem ich baden möchte. Chai gottsigs Wörtli versteh ich, nichts. Ich hangle mich am Untertitel entlang durch die Handlung, befreunde ich mich im Handumdrehn mit vier alten Damen.

Sie sind so skurril, so verschämt und dabei so echt. Keinen Moment möchte man glauben, dass es Schauspieler sind, die da von Einsamkeit und Sehnsucht, von Mut, Engstirnigkeit und verlorener Lebenslust erzählen.

Marthas Dorfladen im Berner Oberland dümpelt nach dem Tod ihres Mannes vor sich hin und ihr Sohn, der Dorfpfarrer, führt ein scheinheiliges Doppelleben. Als dann mit Dessous die vermeintliche Verführung zur Sündhaftigkeit beginnt, wird das gesamte Dorf umgekrempelt.

Als der Film zu Ende ist, starre ich gebannt auf den Abspann. Hoffentlich wird der Drehort erwähnt! Er wird – und eine Stunde nach Filmende hab ich mir in diesem Trub ein Zimmer gebucht und vier Wochen später steh ich dort in kindlicher Freude. Alles ist genau wie im Film und ich erkenne viele Details. Ich wohne ganz romantisch gegenüber der „Lingerie“.

Links von mir scharrt das berühmte Huhn, das im Schaufenster des „Petit Paris“ im Mist gepickt hatte. Ich sitze am selben Tisch, an dem Martha und Lisi, Frieda und Hanni gejasst und den berühmten ApplePie gegessen haben. Nur eines ist anders: Die Truber sprechen nicht mit Untertitel. Obwohl sie sich für die „Dütsche“ sehr bemühen, dauert es ein Weilchen, bis wir miteinander klar kommen. Weil ich aber schon vor der Ankunft total verliebt bin, ist alles gut und ich fühle mich pudelwohl.

Grad mal 50 Häuser kuscheln sich in die sanften Kuhlen zwischen den „Matten“, der Seltenbach plätschert durch meinen Traum und das Schaf, das bei den Dreharbeiten schweigen musste, grüßt bimmelnd herauf.

Vom Hausberg, dem Napf, blicke ich auf den Eiger, vom Risisegg auf meine geliebte Postkartenidylle mit all den freundlichen Menschen.

Ich hatte die Erwartung, überall handsignierte Kinoplakate und Wegweiser zu sehen. Vielleicht sogar ein Schild: „Hier küsste der Pfarrer seine Geliebte!“ Aber nein. Die „Ämmitaler“ sind bescheiden. Ungefragt reden sie nicht über die „Herbstzeitlosen“.

Zeigt man jedoch Interesse, beginnen sie zu strahlen. Und mit feiner Zurückhaltung erzählen sie, wie das damals so war.

Der Schreiner trug den mehrmaligen Umbau seines Ladens durch die Filmleute mit Fassung. Ein weitaus größeres Problem war sein eigenes Mitwirken beim Film: „Wir mussten falsch singen, so richtig schräg. Das ist viel schwieriger, als richtig zu singen.“ Deshalb hätte es auch viel Gelächter bei den „Trueber Buebe“ gegeben.

Das Lachen wird ihm wohl vergangen sein, als der Misthaufen in seinem Schaufenster dampfte? „Aber nein, das ist kein echter Mist gewesen, ein präparierter. Ein Filmmist eben.“

Und dann erfahre ich, dass die „Trueber“ sich gewehrt hatten, weil im Film ein überdimensionaler Haufen zu sehen war. „So was haben wir hier nicht! Erstens lässt kein Bauer seinen Haufen so groß werden, wie die es im Film zeigen wollten und zweitens ist der Miststock hinterm Haus!“

Meine Gastgeberin, die Löwenwirtin weiß das so genau, weil sie im Dreieck Gasthof-Kirche-Lingerie wohnt. Hautnah war sie dabei und zeigt gern die Fotos her, die sie ganz verschämt während der Dreharbeiten geknipst hat. Durch die Scheibe, versteht sich. Sie ist sogar Statistin gewesen und durfte in ihrer eigenen Gaststube eine riesige Meringe verzehren. Mit goldigem Stolz und warmem Lächeln zeigt sie auf die Tische in der gemütlichen Gaststube: „Da haben sie den ApplePie gegessen und da war der Streit und da hat die Stephanie Glaser gesessen!“

Auch ihr Mann, der während der Dreharbeiten seinen Dunstabzug nicht benutzen durfte, wurde gebraucht und ebenso die kleine Tochter einer Freundin. „Einen ganzen Morgen saß sie auf dem Karussell!“ Die Mutter hatte ihre Film-Arbeit derweil schon abgeleistet. Sie versorgte nämlich die Crew mit Sandwichbergen. „Das war eine kleine logistische Meisterleistung, jeden Tag vierhundert Brote - aber das ist keine Klage, nicht dass Sie das falsch verstehn.“ Und sie sagt den Satz, den alle sagen: „Es war einfach toll!“ und stellt klar: „Wir würden jederzeit wieder bei einem Film mitmachen.“

Ganz zu Beginn war die Euphorie im Dorf allerdings nicht so groß gewesen. Pfarrer Felix Scherrer steigt mit mir hinter der Kirche auf ein herrliches Plätzchen mit herrlichem Blick auf Kirche und Dorf, damit im abendlichen Gegenlicht ein feines Foto gelingt.