9,99 €

Mehr erfahren.

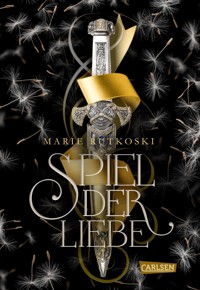

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Gemeinsam mit wankelmütigen Verbündeten kämpft Arin gegen das mächtige Imperium. Er redet sich ein, dass er Kestrel nicht mehr liebt, und doch kann er sie nicht vergessen. Obwohl sie das Imperium über das Leben unschuldiger Menschen gestellt hat – zumindest denkt er das. In Wahrheit ist Kestrel Gefangene in einem Arbeitslager. Verzweifelt versucht sie zu fliehen, bevor es zu spät ist. Denn ein erbarmungsloser Krieg ist ausgebrochen, mit Kestrel und Arin im Zentrum. Kann es überhaupt einen Sieger geben, wenn so viel auf dem Spiel steht? Das fesselnde Finale einer meisterhaft erzählten Trilogie – Band 3 der Fantasy-Serie »Die Schatten von Valoria«. Alle Bände der international erfolgreichen Serie: Spiel der Macht (Band 1) Spiel der Ehre (Band 2) Spiel der Liebe (Band 3)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Marie Rutkoski

Spiel der Liebe

Gemeinsam mit wankelmütigen Verbündeten kämpft Arin gegen das mächtige Imperium. Er redet sich ein, dass er Kestrel nicht mehr liebt, und doch kann er sie nicht vergessen. Obwohl sie das Imperium über das Leben unschuldiger Menschen gestellt hat – zumindest denkt er das. In Wahrheit ist Kestrel Gefangene in einem Arbeitslager. Verzweifelt versucht sie zu fliehen, bevor es zu spät ist. Denn ein erbarmungsloser Krieg ist ausgebrochen, mit Kestrel und Arin im Zentrum. Kann es überhaupt einen Sieger geben, wenn so viel auf dem Spiel steht?

Das fesselnde Finale einer meisterhaft erzählten Trilogie – Band 3 der Fantasy-Serie »Die Schatten von Valoria«.

Die Schatten von Valoria

Spiel der Macht (Band 1)

Spiel der Ehre (Band 2)

Spiel der Liebe (Band 3)

Wohin soll es gehen?

Landkarte

Buch lesen

Anmerkung der Autorin

Viten

Das könnte dir auch gefallen

Leseprobe

FÜR SARAH MESLE

1

Er erzählte sich selbst eine Geschichte.

Nicht gleich am Anfang.

Am Anfang hatte er keine Zeit für Gedanken in Gestalt von Wörtern. Es war ein Segen, dass in seinem Kopf kein Platz für Geschichten war. Der Krieg rollte heran. Er überrollte ihn. Arin war im Jahr des Gottes des Todes geboren worden, und endlich konnte er sich darüber freuen. Er ergab sich ganz diesem Gott, der lächelte und näher kam. Geschichten werden dich umbringen, flüsterte er Arin ins Ohr. Jetzt hör einfach zu. Hör mir zu.

Und das tat Arin.

Sein Schiff war von der Hauptstadt her geradezu übers Meer geflogen. Nun nahm es Kurs auf die Flotte aus Ostländerschiffen, die in der Bucht seiner Stadt ankerten – flinke Kriegsschaluppen, über denen das Blau und Grün ihrer Königin flatterte. Die Schaluppen standen unter Arins Kommando, jedenfalls fürs Erste. Sie waren das Geschenk der dacrischen Königin an ihre neuen Verbündeten. Die Schiffe waren nicht so zahlreich, wie Arin es gern gehabt hätte. Nicht so zahlreich mit Geschützen bestückt, wie er es gern gehabt hätte.

Aber:

Hör zu.

Arin befahl dem Kapitän seines Schiffs, längsseits der größten dacrischen Schaluppe zu segeln. Nachdem er seinem Kapitän aufgetragen hatte, in den Hafen zurückzukehren und Arins Cousine in der Stadt aufzusuchen, ging Arin an Bord der Schaluppe. Er begab sich zum Befehlshaber über die Ostländerflotte. Xash war ein schlanker Mann mit auffallend hoher Nasenwurzel und brauner Haut, die in der Spätfrühlingssonne glänzte.

Arin sah ihm in die Augen – sie waren schwarz, immer leicht zusammengekniffen und umrandet mit der gelben Farbe, die auf seinen Status als Flottenkommandant hinwies. Es war, als wüsste Xash bereits, was Arin gleich sagen würde. Der Ostländer lächelte schwach.

»Sie kommen«, verkündete Arin.

Er erklärte, wie der valorianische Imperator das Wasser, das in Herrans Stadt geleitet wurde, langsam hatte vergiften lassen. Der Imperator hatte wohl vor Monaten jemanden in die Berge geschickt, in die Nähe der Quelle, die das Aquädukt speiste. Selbst von Xashs Schiffsdeck aus hatte Arin den Verlauf des Bauwerks mit seinen gewölbten Bögen verfolgen können. Gerade noch in der Ferne erkennbar, schlängelte es sich aus den Bergen herab und hatte etwas mit sich gebracht, das die Herrani geschwächt hatte, sodass sie nur noch schlafen wollten und zitterten.

»Ich wurde in der Hauptstadt gesehen«, sagte Arin zu Xash. »Ein valorianisches Schiff hat meines fast bis zu den Leeren Eilanden verfolgt. Vermutlich weiß der Imperator, dass ich es weiß.«

»Was ist aus dem Schiff geworden?«

»Es hat abgedreht. Wahrscheinlich, um auf Verstärkung zu warten – und auf die Befehle des Imperators.« Arin sprach die Sprache dieses Mannes abgehackt, mit schwerem Akzent und schnellen, harten Silben. Sie war ihm noch fremd. »Er wird jetzt zuschlagen.«

»Was macht Euch so sicher, dass Gift durch das Aquädukt geleitet wird? Woher habt Ihr diese Information?«

Arin zögerte, weil er nach den dacrischen Worten für das suchte, was er sagen wollte. »Die Motte«, antwortete er in seiner eigenen Sprache.

Xash kniff die Augen noch mehr zusammen.

»Eine Spionin«, erklärte Arin wieder auf Dacrisch, als er endlich das richtige Wort gefunden hatte. Er spielte mit dem goldenen Ring an seinem kleinen Finger und dachte dabei an Tensen, seinen Herrn der Spione, und daran, dass die Verfolgung durch das valorianische Schiff vielleicht bedeutete, dass Tensen verhaftet worden war, gleich nachdem Arin den Palast verlassen hatte. Der alte Mann hatte darauf bestanden zu bleiben. Man hatte ihn womöglich gefasst. Gefoltert. Zum Reden gezwungen. Arin versuchte sich vorzustellen, was die Valorianer ihm angetan haben mochten …

Nein. Der Gott des Todes legte seine kalte Hand über Arins Gedanken und schloss die Faust um sie. Du hörst mir nicht zu, Arin.

Hör zu.

»Ich brauche Papier«, sagte Arin. »Ich brauche Tinte.«

Arin zeichnete für Xash eine Karte von seinem Land. Mit flinkem Federstrich skizzierte er die herranische Halbinsel. In das Meer zwischen Herran und Valoria tupfte er die Inseln, die südlich der Spitze der Halbinsel verstreut lagen. Er tippte auf Ithrya, eine große Felseninsel, die eine Meerenge zwischen diesen Inseln und der Spitze der Halbinsel schuf. »Die Strömung in der Meerenge ist im Frühling stark. Schwer, dagegen anzusegeln. Aber wenn eine valorianische Flotte kommt, ist das die Route, die sie nehmen werden.«

»Sie wollen eine Meerenge befahren, die schwer zu navigieren ist?« Xash klang skeptisch. »Sie könnten diese drei Inseln hier umsegeln und danach nordwärts entlang der Halbinsel auf Eure Stadt zuhalten.«

»Zu langwierig. Kaufleute lieben die Meerenge. Um diese Zeit des Jahres ist die Strömung am stärksten und würde Schiffe aus Valoria bis an Herrans Türschwelle befördern. Sie würden geradezu durch die Meerenge schießen. Der Imperator kalkuliert damit, eine geschwächte Stadt anzugreifen. Er erwartet keinen Widerstand. Er wird keinen Grund sehen, länger als unbedingt nötig auf das zu warten, was er haben will.« Arin berührte das östliche Ende Ithryas und den äußersten Zipfel der Halbinsel. »Hier können wir uns verstecken – die Hälfte unserer Flotte östlich von Herran, die andere Hälfte östlich der Insel. Wenn die valorianische Flotte naht, wird sie es schnell tun. Wir werden sie in die Zange nehmen und von beiden Seiten angreifen. Sie werden nicht ausweichen können, gleichgültig wie der Wind steht. Wenn sie versuchen, in die Meerenge zurückzusegeln, wird die Strömung sie wieder ausspucken.«

»Ihr habt keine Zahlen genannt. Wir haben keine große Flotte. Die Valorianer in die Zange zu nehmen bedeutet, unsere Flotte zu halbieren. Habt Ihr je in einer Seeschlacht gekämpft?«

»Ja.«

»Ich hoffe, Ihr meint nicht die Seeschlacht hier in dieser Bucht während des Erstwinteraufstands.«

Arin schwieg.

»Das war in einer Bucht«, spottete Xash. »Ein hübsches kleines Planschbecken, wo laue Lüftchen wehen, die einen Säugling in den Schlaf wiegen könnten. Es ist leicht, hier zu manövrieren. Wir reden von einer Schlacht auf dem offenen Meer. Und Ihr redet davon, unsere Flotte zu schwächen, indem wir sie zweiteilen.«

»Ich denke nicht, dass die valorianische Flotte groß sein wird.«

»Ihr denkt es nicht.«

»Sie muss es nicht sein, nicht um eine Stadt anzugreifen, deren Einwohner unter Drogeneinfluss stehen und apathisch sind. Eine Stadt«, betonte Arin noch einmal, »von der der Imperator glaubt, dass sie keine Verbündete hat.«

»Mir gefallen Überraschungsangriffe. Mir gefällt der Gedanke, die Valorianer auflaufen zu lassen. Aber Euer Plan wird nur funktionieren, wenn der Imperator keine Flotte entsandt hat, die uns zahlenmäßig haushoch überlegen ist und unsere beiden Flanken mit Leichtigkeit versenken kann. Er wird nur funktionieren, wenn der Imperator wirklich nicht weiß, dass Dacra« – Xashs Stimme verriet seine Missbilligung – »sich mit Euch verbündet hat. In diesem Fall würde der valorianische Imperator ein solches Bündnis liebend gern mit einer überwältigenden Demonstration seiner Macht zur See in Grund und Boden stampfen. Falls er weiß, dass wir hier sind, wäre es gut möglich, dass er die gesamte valorianische Flotte schickt.«

»Dann ist eine Schlacht in der Meerenge besser. Es sei denn, Ihr zieht es vor, dass sie uns hier in der Bucht angreifen.«

»Ich befehlige diese Flotte. Ich habe die Erfahrung. Ihr seid kaum mehr als ein Junge. Ein Junge aus dem Ausland.«

Als Arin erneut sprach, waren es nicht seine eigenen Worte. Sein Gott gab ihm ein, was er sagen sollte. »Wem hat Eure Königin das Oberkommando übertragen, als sie Euch befahl, Eure Flotte nach Herran zu verlegen? Euch oder mir?«

Xashs Gesicht wurde hart vor Zorn. Arins Gott lächelte breit, tief in seinem Innern.

»Wir setzen Segel«, sagte Arin.

Die Gewässer östlich der Insel Ithrya waren von einem strahlenden Grün. Aber von dort, wo Arins Schiff auf die valorianische Flotte wartete, konnte er sehen, wie die Strömung, die aus der Meerenge drängte, eine breite, fast violette Spur durch das Wasser zog.

So fühlte er sich selbst: als ob sich eine dunkle, wogende Kraft durch ihn hindurcharbeitete. Sie brandete hinab bis in seine Fingerspitzen und wärmte ihn. Sein Brustkorb wurde bei jedem Atemzug weit.

Als das erste valorianische Schiff aus der Meerenge schoss, flammte in Arin eine boshafte Freude auf.

Und es war leicht. Die Valorianer hatten nicht mit ihnen gerechnet, hatten ganz offensichtlich keine Ahnung von ihrem Bündnis. Die feindliche Flotte war der ihren zahlenmäßig ebenbürtig. Der Meerenge war es geschuldet, dass die valorianischen Schiffe nur paarweise in die herranische See hinaussegeln konnten. Leicht zu kapern. Die Ostländerflotte fiel von beiden Seiten über sie her.

Kanonenkugeln durchschlugen die Schiffsrümpfe. Von den Geschützdecks wölkte schwarzer Rauch auf. Es stank nach Abertausenden verbrannten Schwefelhölzern.

Arin enterte sein erstes valorianisches Schiff. Er schien alles von einem Punkt außerhalb seiner selbst zu beobachten: wie sich sein Schwert in einen valorianischen Seemann bohrte und dann noch einen und so weiter, bis sein Schwert wie mit Blut lackiert war. Blut spritzte über seinen Mund. Arin schmeckte es nicht. Spürte nicht, wie seine Dolchhand in jemandes Eingeweide fuhr. Zuckte nicht zusammen, als ein feindliches Schwert seiner Aufmerksamkeit entging und seinen Oberarmmuskel aufschlitzte.

Arins Gott schlug ihm quer übers Gesicht.

Pass auf, herrschte ihn der Tod an.

Das tat Arin, und nun konnte ihm niemand mehr etwas anhaben.

Als es vorbei war und valorianische Wracks voll Wasser liefen und der Rest der feindlichen Schiffe gekapert war, konnte Arin wieder klar sehen. Er blinzelte in die sinkende Sonne. Ihr Licht war wie orangefarbener Sirup, der die gefallenen Leiber glasierte und dem Blut eine befremdliche Farbe gab.

Arin stand an Deck eines gekaperten valorianischen Schiffs. Sein Atem ging schwerfällig. Schweiß lief ihm ihn die Augen.

Der feindliche Kapitän wurde vor Xash gezerrt.

»Nein«, sagte Arin. »Bringt ihn zu mir.«

Xashs Augen leuchteten hell vor Zorn. Aber die Dacrer taten, was Arin ihnen befohlen hatte, und Xash ließ sie gewähren.

»Schreibt Eurem Imperator eine Nachricht«, befahl Arin dem Kapitän. »Lasst ihn wissen, was er verloren hat. Lasst ihn wissen, dass er bezahlen wird, wenn er es noch einmal versucht. Benutzt Euer persönliches Siegel. Schickt ihm die Nachricht, und ich lasse Euch leben.«

»Wie edel«, warf Xash verächtlich ein.

Der Valorianer sagte nichts. Seine Lippen waren weiß. Einmal mehr staunte Arin darüber, wie weit der Ruf der Valorianer, tapfer und ehrenhaft zu sein, oft von der Wahrheit entfernt war.

Der Mann schrieb die Nachricht.

Bist du wirklich ein Junge, wie Xash behauptet?, fragte der Gott Arin. Du gehörst seit zwanzig Jahren mir. Ich habe dich großgezogen.

Der Valorianer unterschrieb das Papier.

Habe mich um dich gekümmert.

Die Nachricht wurde eingerollt, versiegelt und in ein winziges Lederfutteral geschoben.

Habe dich behütet, immer wenn du dachtest, dass du allein seist.

Der Kapitän band das Lederfutteral an das Bein eines Falken. Der Vogel war zu groß, um ein Jagdfalke zu sein, und er hatte auch nicht die Zeichnung eines Jagdfalken. Er legte den Kopf schief und heftete seine Glasperlenaugen auf Arin.

Nein, kein Junge. Ein Mann, nach meinem Ebenbild erschaffen … der weiß, dass er es sich nicht leisten kann, schwach zu wirken.

Der Falke schwang sich in den Himmel empor.

Du gehörst mir, Arin. Du weißt, was zu tun ist.

Arin schnitt dem Valorianer die Kehle durch.

Erst als Arin heimwärts segelte in die Bucht seiner Stadt, das Haar und die Kleider steif von getrocknetem Blut, dämmerte ihm das ganze Ausmaß der Geschichte. Sie lag ihm auf der Zunge und schmolz wie eine bittere Süßigkeit.

Dies ist die Geschichte, die Arin erzählte.

Es war einmal ein Junge, der wusste, wie man sich versteckte. Eines Nachts fanden ihn die Götter eingesperrt in seinen Gemächern, zitternd, kurz davor, sich vor Furcht zu übergeben. Er hörte mit an, was in einem anderen Teil des Hauses vor sich ging. Schreie. Das Klirren von Gegenständen, die zerbrachen. Schroffe Befehle, deren einzelne Worte, obgleich sie gedämpft herandrangen, doch sehr wohl von dem Jungen verstanden wurden, der in seiner Ecke würgte.

Seine Mutter war irgendwo jenseits dieser versperrten Tür. Sein Vater. Seine Schwester. Er sollte zu ihnen laufen. Das sagte er zu seinen spitzen Knien, die er auf dem Boden kauernd unter dem Nachthemd an den Körper gezogen hatte. Er flüsterte die Worte mit einer Stimme, die ihm kaum noch gehorchte. Geh zu ihnen. Sie brauchen dich. Aber er konnte sich nicht bewegen. Er blieb, wo er war.

Etwas donnerte gegen die Tür. Sie erbebte in ihren Angeln.

Splitternd und krachend gab sie endlich nach. Ein fremder Soldat stürmte herein. Haut und Haar des Mannes waren hell, seine Augen dunkel. Er packte den Jungen an seinem knochigen Handgelenk.

Der Junge stemmte sich wie wahnsinnig dagegen, aber seine Gegenwehr war lächerlich. Er wusste, wie jämmerlich seine Bemühungen wirken mussten. Er kreischte und schlug wild um sich. Der Soldat lachte. Er schüttelte den Jungen. Nicht sehr fest, mehr als würde er versuchen, das Kind aufzuwecken. Komm schön brav mit, sagte der Soldat in einer Sprache, die der Junge gelernt hatte, wenngleich er nie damit gerechnet hatte, sie auch jemals sprechen zu müssen. Dann wird dir kein Haar gekrümmt.

Kein Haar gekrümmt zu bekommen war sehr wichtig. Schon diese bloße Zusage ließ den Jungen in hässlicher Erleichterung erschlaffen. Er folgte dem Soldaten.

Er wurde ins Atrium geführt. Alle waren dort, auch die Diener. Seine Eltern sahen ihn nicht kommen. Er war so still. Später konnte er nicht sagen, was geschehen wäre, wenn seine Schwester, die am anderen Ende stand, ihn nicht als Erste bemerkt hätte. Er war sich nicht sicher, ob er etwas an dem, was dann passierte, hätte ändern können. Alles, was er wusste, war, dass er im wichtigsten Augenblick untätig geblieben war.

Er hatte gehört, dass es in der valorianischen Armee Frauen gab, aber die Soldaten in seinem Haus waren in dieser Nacht allesamt Männer. Soldaten standen links und rechts von seiner Schwester. Sie war groß, gebieterisch. Das aufgelöste Haar fiel ihr wie ein schwarzer Umhang über die Schultern. Als Anireh ihn entdeckte und ihre grauen Augen aufblitzten, wurde dem Jungen klar, dass er bisher niemals geglaubt hatte, sie könnte ihn lieben. Nun wusste er, dass sie es tat.

Leise richtete sie das Wort an die Valorianer. Der Junge hörte den Unterton heraus, den Spott, der wie Musik klang.

Was hast du gesagt?, wollte ein Soldat wissen.

Sie wiederholte es. Der Soldat packte sie, und der Junge begriff voll krankem Entsetzen, dass es seine Schuld war. Irgendwie war alles seine Schuld.

Sie brachten seine Schwester weg. Die Soldaten zerrten sie zu einer Kleiderkammer, die im Winter benutzt wurde, wenn seine Familie abends Gäste hatte. Er hatte sich selbst schon darin versteckt. Es war eng und dunkel und stickig.

An diesem Punkt in der Geschichte wünschte sich Arin, durch die Zeit reisen und dem Jungen die kleinen Ohren zuhalten zu können. Er hätte am liebsten jedes Geräusch zugedeckt. Mach die Augen zu, hätte er dem Kind so gern befohlen. Die Erinnerung an eine alte Panik flatterte in Arins Brust. Es war von ungeheurer Bedeutung, dass er sich vorstellte, wie er den Jungen davon abhielt mitzuerleben, was als Nächstes kommen würde.

Warum tat Arin sich das an? Es war eine Pein zu versuchen, seine Erinnerung an jene Nacht zu verändern. Es war wie ein Zwang. Manchmal dachte er, dass die Erinnerung ihn mehr schmerzte als die eigentlichen Tatsachen. Noch jetzt, über zehn Jahre nach der valorianischen Invasion, konnte Arin nicht anders, er musste mit verzweifelter Inbrunst grübeln, was er hätte anders machen sollen.

Was, wenn er laut gerufen hätte?

Oder darum gebettelt hätte, dass die Soldaten seine Schwester gehen ließen?

Was, wenn er zu seinen Eltern gelaufen wäre und seinen Vater davon abgebracht hätte, einen valorianischen Dolch aus seiner Scheide zu reißen?

Oder seine Mutter. Bestimmt hätte er seine Mutter retten können. Es lag nicht in ihrer Natur zu kämpfen. Sie hätte es nicht getan, wenn sie gewusst hätte, dass er da war. Er hatte gesehen, wie sie sich auf den Soldaten gestürzt hatte, der seine Schwester festhielt. Soldaten stachen seinen Vater nieder. Die Tür zur Kleiderkammer schloss sich hinter Anireh. Ein Dolch schlitzte die Kehle seiner Mutter auf. Ein heller Strom Blut schoss heraus.

Arins Ohren dröhnten. Seine Augen waren trockene Steine.

Nachdem die Soldaten den schreienden Jungen von seiner toten Mutter weggerissen hatten, wurde er mit den Dienern in die Stadt geführt. Der Königspalast brannte auf dem Hügel. Er sah die Leichen der Königsfamilie auf dem Markt hängen, darunter auch den Prinzen, den Anireh hatte heiraten sollen. Es war doch möglich, dass seine Schwester noch lebte, oder? Aber zwei Tage später sollte Arin ihre Leiche auf der Straße finden.

Auch wenn es so aussah, als könnte es nicht noch schlimmer kommen, schluckte Arin sein Schluchzen herunter, blieb stumm in seinem Entsetzen. Er tat, was man ihm sagte. Komm schön brav mit, hatte der Soldat gesagt.

Er sah einen Mann in Rüstung unter den Soldaten umherschreiten. Später würde Arin erfahren, dass der General damals, zur Zeit der Invasion, jung gewesen war. Aber in jener Nacht war ihm der Mann alt erschienen, gewaltig: wie ein Ungeheuer aus Fleisch und Metall.

Arin stellte sich vor, wie er, wenn er könnte, vor dem Jungen, der er gewesen war, auf die Knie ging. Dass er ihn an seiner Brust wiegte und der Kleine sein Gesicht an seiner Schulter barg. Schsch, würde Arin machen. Du wirst einsam sein, aber es wird dich stark machen. Und eines Tages wirst du Rache nehmen.

Was mit Kestrel geschehen war, war nicht das Schlimmste. Es ließ sich nicht vergleichen.

Arin dachte daran, als sein Schiff zusammen mit dem Rest der siegreichen Flotte im vom Mondlicht erhellten Hafen von Herran vor Anker ging. Er fuhr sich mit dem Daumen über die Narbe, die von seiner linken Augenbraue bis zur Mitte der Wange verlief. Rieb über die Linie erhabenen Fleisches. Eine neue Angewohnheit.

Nein, es tat nicht mehr weh, an Kestrel zu denken. Er war ein Narr gewesen, aber er hatte sich selbst schon Schlimmeres verzeihen müssen. Schwester, Vater, Mutter. Was Kestrel betraf … so hatte Arin Klarheit darüber gewonnen, wer er war: die Art von Mensch, die zu blind vertraute, die ihr Herz an jemanden verschenkte, der es nicht verdiente.

Vielleicht war sie inzwischen sogar schon mit dem valorianischen Prinzen verheiratet. Spielte ihre Spielchen bei Hofe. Und gewann zweifellos. Vielleicht würde ihr Vater ihr von der Front schreiben und sie um weitere militärische Ratschläge bitten, die ebenso hervorragend waren wie der, mit dem sie Hunderte von Menschen in den Ebenen im Osten zum Hungertod verurteilt hatte.

Immer wenn Arin sich erinnerte, wie fasziniert er einmal von der Tochter des valorianischen Generals gewesen war, musste er sich in angeekeltem Staunen über sich selbst an den Kopf fassen. Ihre Zurückweisung hatte ihm einmal einen Stich versetzt. Aber jetzt verschaffte ihm der Gedanke an Kestrel kalte Erleichterung. Wie Eis auf einem Bluterguss.

Dankbarkeit. Weil sie ihm nichts mehr bedeutete. War es nicht ein Geschenk der Götter, sich an sie zu erinnern und nichts zu fühlen? Oder wenn er etwas fühlte, dann war es gewissermaßen nicht mehr, als wenn er seine Narbe betastete und den langen Wulst bestaunte, die tote Haut ohne Nerven. Arin wusste, dass manche Dinge bis in alle Ewigkeit wehtaten. Aber Kestrel gehörte nicht dazu. Sie war eine Wunde, die endlich sauber verheilt war.

2

Es gab niemanden, dem sie die Schuld geben konnte. Nur sich selbst.

Während der Wagen nordwärts rumpelte, starrte Kestrel durch das vergitterte Fenster auf die vorüberziehende Landschaft. Sie sah, wie die Berge vor dem flachen Land mit seinen vereinzelten mattrötlichen Grasflecken zurückwichen. Langbeinige weiße Vögel staksten pickend durch flache Tümpel. Einmal sah sie einen Fuchs, zwischen dessen Zähnen ein weißes Küken baumelte, und Kestrels leerer Magen krampfte sich sehnsüchtig zusammen. Sie hätte mit Freuden das Federvieh gegessen. Sie hätte den Fuchs gegessen. Manchmal wünschte sie sich, sie könnte sich selbst essen. Sie hätte alles verschlungen – ihr schmutziges blaues Kleid, die Handschellen, ihr geschwollenes Gesicht. Wenn sie sich selbst verspeisen könnte, würde keine Spur von ihr oder den Fehlern, die sie gemacht hatte, übrig bleiben.

Ungelenk hob sie die gefesselten Hände und rieb sich die brennenden Augen. Sie dachte, dass sie vielleicht zu ausgetrocknet war, um zu weinen. Ihre Kehle schmerzte. Sie konnte sich nicht erinnern, wann die Wachen, die auf dem Bock saßen, ihr das letzte Mal zu trinken gegeben hatten.

Sie waren nun tief in die Tundra vorgedrungen. Es war Spätfrühling – oder nein, Erstsommer musste bereits vorüber sein. Die Tundra, die die meiste Zeit des Jahres gefroren war, war zum Leben erwacht. Es gab ganze Wolken von Mücken. Sie stachen Kestrel überall dort, wo ihre Haut freigelegt war.

Es war leichter, über Mücken nachzudenken. Leichter, auf die niedrigen, steil abfallenden Vulkane am Horizont zu blicken. Ihre Gipfel waren vor langer Zeit weggesprengt worden. Der Wagen steuerte auf sie zu.

Auch leichter, erstaunlich helle, grünblaue Seen zu betrachten.

Schon schwerer zu wissen, dass ihre Farbe dem Sulfid im Wasser geschuldet war, denn es bedeutete, dass sie sich den Schwefelminen näherten.

Schwerer zu wissen, dass ihr Vater sie hierhergeschickt hatte. Schlimm, schrecklich, wie er sie angesehen, enteignet, des Verrats bezichtigt hatte. Sie war schuldig gewesen. Sie hatte alles getan, wovon er glaubte, dass sie es getan hatte, und jetzt hatte sie keinen Vater mehr.

Kummer saß ihr wie ein Kloß im Hals. Sie versuchte, ihn herunterzuschlucken. Es gab eine ganze Liste von Dingen, die sie zu tun hatte – was war es nur wieder? Den Himmel studieren. So tun, als wäre sie einer dieser Vögel. Die Stirn gegen die Wand des Wagens lehnen und atmen. Sich nicht erinnern.

Aber sie konnte nie für lange vergessen. Unausweichlich fiel ihr der letzte Abend im imperialen Palast ein. Ihr fiel ihr Brief an Arin ein, in dem sie alles gestand. Ich bin die Motte. Ich bin die Spionin deines Landes, hatte sie geschrieben. Ich wollte es dir schon so lange sagen. Sie hatte die geheimen Pläne des Imperators hingekritzelt. Es spielte keine Rolle, dass das Hochverrat war. Es spielte keine Rolle, dass sie den Sohn des Imperators am Tag des Erstsommers heiraten sollte oder dass ihr Vater der engste Vertraute des Imperators war. Kestrel gab nichts darauf, dass sie als Valorianerin geboren war. Sie hatte geschrieben, was sie fühlte. Ich liebe dich. Ich vermisse dich. Ich würde alles für dich tun.

Aber Arin hatte diese Worte nie zu Gesicht bekommen. Ihr Vater schon. Und ihre Welt war vollkommen aus den Fugen geraten.

Es war einmal ein Mädchen, das sich seiner selbst zu sicher war. Nicht jeder hätte sie schön genannt, aber doch zugegeben, dass sie eine gewisse Anmut besaß, die häufiger einschüchterte, als sie bezauberte. Das Mädchen war niemand – darüber war sich die Gesellschaft einig –, den zu verärgern man wünschte. Sie bewahrt ihr Herz in einer kalten Porzellandose auf, flüsterten die Leute, und damit hatten sie recht.

Sie öffnete die Dose nicht gern. Der Anblick ihres Herzens beunruhigte sie. Es sah immer sowohl kleiner als auch größer aus, als sie es erwartete. Es pochte gegen das weiße Porzellan. Ein fleischiger roter Knoten. Manchmal legte sie jedoch ihre Hand auf den Deckel des Kästchens, und dann war ihr der regelmäßige Puls eine willkommene Musik.

Eines Nachts hörte jemand anders die Melodie. Ein Junge, der Hunger hatte und weit weg von zu Hause war. Er war – wenn ihr es denn unbedingt wissen müsst – ein Dieb. Er kletterte die Mauern des Palastes hinauf, in dem das Mädchen lebte. Er krallte seine starken Finger in den Spalt eines offen stehenden Fensters. Er zog es so weit auf, dass er hindurchpasste, und schob sich hinein.

Während die junge Dame schlief – ja, er sah sie in ihrem Bett und schaute rasch weg –, stahl er die Dose, ohne zu wissen, was sich darin befand. Er wusste nur, dass er es wollte. Es war sein Wesen, nach etwas zu verlangen, er sehnte sich immer nach etwas. Doch die Sehnsüchte, die er sich erklären konnte, waren so schmerzensreich, dass er sich hütete, die zu ergründen, die er nicht verstand.

Jedermann aus dem Umfeld des Mädchens hätte ihm sagen können, dass dieser Diebstahl keine gute Idee war. Sie hatten allesamt gesehen, was mit ihren Feinden geschah. So oder so, sie gab ihnen immer, was sie verdient hatten.

Aber er hätte dennoch nicht auf ihren Rat gehört. Er nahm seine Beute und verschwand.

Es war fast wie Zauberei, ihr Geschick. Ihr Vater (ein Gott, flüsterten die Leute, doch seine Tochter, die ihn liebte, wusste, dass er ganz aus Fleisch und Blut war) war ihr ein guter Lehrer gewesen. Als der Luftzug aus dem offenen Fenster sie weckte, roch sie den Dieb. Er hatte seinen Geruch am Fenster, an ihrem Schminktisch, sogar an einem ihrer Bettvorhänge hinterlassen, der ein ganz kleines Stück beiseitegezogen war.

Sie nahm die Verfolgung auf.

Sie sah seine Spur beim Erklimmen der Palastmauer, die abgebrochenen Zweige des Efeus, an dem er sich beim Klettern festgehalten hatte, hinauf wie hinunter. An manchen Stellen waren die Äste des Efeus so dick wie ihr Handgelenk. Sie sah, wo sie sein Gewicht gehalten hatten und wo nicht, sodass er fast abgestürzt wäre. Sie ging hinaus und folgte seinen Fußspuren zu seinem Schlupfwinkel.

Man könnte sagen, dass der Dieb in dem Augenblick, da sie seine Schwelle überschritt, wusste, was er mit seiner geballten Faust umschloss. Man könnte sagen, dass er es schon lange vorher hätte wissen sollen. Das Herz erbebte in seiner kühlen weißen Dose. Es hämmerte in seiner Hand. Es kam ihm in den Sinn, dass das Porzellan – milchig, seidig glatt, so fein, dass es ihn wütend machte – durchaus zerbrechen konnte. Dann würde er mit einer Handvoll blutiger Scherben dastehen. Und doch gab er nicht preis, was er festhielt. Man könnte sich vorstellen, was er fühlte, als sie in seiner morschen Tür stand, ihren Fuß auf den irdenen Boden setzte, den Raum wie eine schreckliche Flamme erhellte. Man könnte. Aber dies ist nicht seine Geschichte, die erzählt werden soll.

Das Mädchen sah den Dieb.

Sie sah, wie wenig er besaß.

Sie sah seine Augen, die die Farbe von Eisen hatten. Rußige Wimpern, schwarze Brauen, dunkler noch als sein dunkles Haar. Einen grimmigen Mund.

Wenn das Mädchen ehrlich gewesen wäre, dann hätte sie zugegeben, dass sie etwas früher in dieser Nacht, als sie im Bett gelegen hatte, für die Dauer von drei Herzschlägen aufgewacht war (sie hatte sie gezählt, da sie so laut in dem stillen Zimmer widerhallten). Sie hatte seine Hand auf ihrem weiß bedeckten Herzen gesehen. Sie hatte die Augen wieder geschlossen. Der Schlaf, der sie erneut umfangen hatte, war süß gewesen.

Aber Ehrlichkeit setzt Mut voraus. Als sie den Dieb in seinem Schlupfwinkel stellte, entdeckte sie, dass sie sich ihrer selbst nicht mehr sicher war. Sie war sich nur einer Sache sicher. Diese Sache ließ sie ein kleines Stück zurückweichen. Sie reckte das Kinn.

Ihr Herz schlug in einem unregelmäßigen Takt, den sie beide hörten, als sie dem Dieb sagte, er dürfe vielleicht behalten, was er gestohlen hatte.

Kestrel erwachte. Sie war eingeschlafen. Der Boden des fahrenden Wagens ächzte unter ihrer Wange. Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen. Sie war froh, dass der Traum an jenem Punkt geendet hatte. Sie hätte den Rest nicht sehen wollen – den Teil, in dem der Vater des Mädchens herausfand, dass sie ihr Herz einem kleinen Dieb geschenkt hatte, und ihr den Tod wünschte und sie verstieß.

Der Wagen hielt an. An der Tür rasselte es. Jemand steckte den Schlüssel ins Schloss. Es quietschte. Türangeln kreischten und Hände streckten sich ihr entgegen. Die beiden Soldaten zerrten sie mit festem Griff nach draußen, wachsam, als könnte sie sich zur Wehr setzen.

Sie hatten Grund zur Besorgnis. Kestrel hatte einmal einen der Männer bewusstlos geschlagen, indem sie die Handschellen gegen seine Schläfe rammte. Der zweite fing Kestrel ab, noch bevor sie loslaufen konnte. Als sie beim letzten Halt die Kutschentür geöffnet hatten, hatte sie ihnen den Inhalt des Aborteimers ins Gesicht geschüttet und sich an ihnen vorbeigedrängt. Sie war losgerannt, geblendet vom Sonnenlicht. Sie war schwach. Ihr schlimmes Knie gab nach und sie fiel zu Boden. Danach öffneten die Wachen die Tür nicht mehr. Was bedeutete: kein Essen, kein Wasser.

Wenn sie beschlossen hatten, sie jetzt herauszulassen, dann, weil sie am Ziel angelangt waren. Ausnahmsweise einmal leistete Kestrel keinen Widerstand. Sie war wie betäubt durch ihren Traum. Sie musste den Ort sehen, an den ihr Vater sie verbannt hatte.

Das Arbeitslager umgab ein schwarzer Eisenzaun, der so hoch wie drei Männer war. Erloschene Vulkane lauerten hinter den beiden trutzigen Gebäuden aus Stein. Die Tundra erstreckte sich gen Osten und Westen: zerfledderte Streifen aus gelbem Moos und rotem Gras. Es war eiskalt, die Luft war dünn. Es roch verfault.

Hier, so weit im Norden, schimmerte die Dämmerung grünlich. In Reih und Glied und mit dem Rücken zu Kestrel marschierten Gefangene durch ein offenes Tor ins Lager. Dennoch erhaschte sie im blassgrünen Licht einen Blick auf das Gesicht einer Frau. Ihre Miene jagte Kestrel Angst ein. Sie war vollkommen leer. Obwohl Kestrel ihren Bewachern bis jetzt stumm gefolgt war, sorgten diese leeren, glasigen Augen dafür, dass sie die Fersen in den Boden stemmte. Die Hände der Männer packten fester zu. »Weiter«, sagte einer von ihnen, aber die Augen der gefangenen Frau – aller Gefangenen – waren glänzende Spiegel. Und Kestrel – obwohl sie um ihren Bestimmungsort im Norden gewusst hatte und darum, dass auch sie eine Gefangene war – begriff erst jetzt vollauf, dass sie sich in einen dieser Menschen mit den leeren Gesichtern verwandeln würde.

»Mach keine Schwierigkeiten«, sagte einer der Männer.

Sie erschlaffte. Sackte unter ihren Händen zusammen. Dann, als sie sich bückten und fluchten und versuchten, sie hochzuziehen, richtete sie sich schlagartig auf, stieß einem der beiden ihren Hinterkopf ins Gesicht und brachte damit auch den anderen aus dem Gleichgewicht.

Es war der Fluchtversuch, der von allen am wenigsten erfolgreich war. Zu dumm, dass sie ihn im Angesicht eines Lagers unternommen hatte, in dem es vor valorianischen Gefängniswärtern nur so wimmelte. Aber selbst als einige von ihnen ausschwärmten, um bei ihrer Bändigung zu helfen, war sie überzeugt davon, dass es das Einzige war, was sie hatte tun können.

Niemand krümmte ihr ein Haar. Das war sehr valorianisch. Kestrel war schließlich hier, um für das Imperium zu schuften. Ein lädierter Körper arbeitete nicht gut.

Nachdem man sie ins Innere des Lagers gezerrt hatte, schubste man sie über den schlammigen Hof und vor eine Frau, die Kestrel mit heiterem, fast freundlichem Spott betrachtete. »Hübsche Prinzessin«, sagte sie. »Was hast du denn gemacht, dass du hier landest?«

Auch wenn sie jetzt schmutzig und ungepflegt aussah, war Kestrels Haar an dem Tag, als sie gefangen genommen worden war, zu einer aristokratischen Frisur hochgesteckt gewesen. Sie erinnerte sich noch daran, wie sie in das weiche blaue Kleid geschlüpft war und den Fleck auf dem Schoß gesehen hatte – von jenem letzten Abend im imperialen Palast, als sie am Klavier gesessen hatte. Wann war das gewesen? Fast eine Woche musste vergangen sein, dachte sie. War es so lange her, dass sie diesen leichtsinnigen, jämmerlichen Brief geschrieben hatte? So kurz? Wie hatte sie so schnell so tief fallen können?

Kestrel stürzte erneut in jenen eisigen Brunnen der Angst. Sie drohte darin zu ertrinken. Sie konnte nicht einmal reagieren, als die Frau den Dolch von ihrer Hüfte nahm.

»Halt still«, sagte die Frau. Mit ein paar schnellen Schnitten schlitzte sie Kestrels Röcke zwischen den Beinen auf. Dann nahm die Frau von ihrem Gürtel eine Schlinge aus dünnem Seil, die neben einer aufgerollten Peitsche hing. Sie schnitt das Seil in mehrere kurze Schnüre, mit denen sie die aufgeschlitzten Stoffbahnen an Kestrels Beinen festband, sodass eine Art Hose entstand. »Wir können dich in den Minen doch nicht über deine Röcke stolpern lassen, oder?«

Kestrel berührte einen Knoten an ihrer Hüfte. Ihr Atem ging gleichmäßiger. Sie fühlte sich ein wenig besser.

»Hunger, Prinzessin?«

»Ja.«

Kestrel griff begierig nach dem, was man ihr anbot. Das Essen verschwand in ihrem Mund, noch ehe sie wusste, was es war. Sie stürzte auch das Wasser hinunter.

»Langsam«, sagte die Frau. »Sonst wird dir schlecht.«

Kestrel hörte nicht hin. Ihre Handschellen klirrten, als sie gegen die Feldflasche schlug, um ihr auch noch den letzten Tropfen zu entlocken.

»Ich glaube, die brauchst du nicht.« Die Frau schloss die Handschellen auf. Das Gewicht fiel von Kestrels Handgelenken ab. Auf beiden Knöcheln, die nun wieder nackt und bloß waren, zeichnete sich eine Schwellung ab. Ihre Hände fühlten sich plötzlich verwirrend leicht an, als könnten sie davonflattern. Allerdings sahen sie nicht so aus, als würden sie zu ihr gehören. Schmierig, mit abgebrochenen Nägeln. Ein hässlicher, entzündeter Kratzer über zwei Knöchel hinweg. Hatte sie wirklich einmal mit diesen Händen Musik gemacht?

Ihre Haut kribbelte. Ihr Magen krampfte sich zusammen – sie hatte tatsächlich zu schnell gegessen und getrunken. Kestrel steckte die Hände unter ihre verschränkten Arme und presste sie an den Leib.

»Das wird schon«, beruhigte die Frau sie. »Ich habe gehört, dass du so etwas wie eine Unruhestifterin warst, aber ich bin mir sicher, dass du dich im Nu bei uns eingewöhnen wirst. Wir sind hier gerecht. Tu, was man dir sagt, und man wird dich gut behandeln.«

»Warum …« Kestrels Zunge fühlte sich dick an. »Warum hast du mich Prinzessin genannt? Weißt du, wer ich bin?«

Die Frau lachte. »Kind, es kümmert mich nicht, wer du bist. Und bald genug wird es dir genauso gehen.«

Kestrels Kopfhaut prickelte. Ihr schoss der sonderbare, lebhafte Gedanke durch den Kopf, dass winzige Käfer durch ihre Adern marschierten. Sie blickte auf ihre Hand hinab, als erwartete sie halb, Beulen zu sehen, die sich unter der Haut fortbewegten. Sie schluckte. Ihr war nicht mehr bange. Sie war … was war sie? Ihre Gedanken drifteten verschwommen davon: wie bei jenem Zaubertrick der Magier, die sich eine lange Reihe bunter Tücher aus dem Mund zogen, Hand um Hand …

»Was hast du ins Essen getan?«, brachte sie mühsam heraus. »Ins Wasser?«

»Etwas, das helfen soll.«

»Du hast mir ein Rauschmittel verabreicht.« Kestrels Puls ging so schnell, dass sie nicht mehr jeden einzelnen Herzschlag spürte. Alle verschmolzen miteinander zu einem anhaltenden Klopfen. Der Lagerhof schien zu schrumpfen. Sie starrte die Frau an und versuchte, sich auf ihre Gesichtszüge zu konzentrieren – auf den breiten Mund, die silbrigen Zöpfe, die leichte Schrägstellung der Augen, die beiden senkrechten Falten zwischen ihren Brauen. Doch das Lächeln der Frau war so weit entfernt. Ihre Gestalt wurde unscharf, wie unvollendet. Sie trieb auseinander, bis Kestrel überzeugt war, dass ihre Finger, wenn sie sie ausstreckte, geradewegs durch die Frau, deren Lächeln nun noch breiter wurde, hindurchgreifen würden.

»Na also«, sagte die Frau. »Viel besser.«

Kestrel wusste nicht, wie sie in diese Zelle gekommen war. Sie spürte einen ungeheuren Bewegungsdrang. Bevor sie es selbst begriff, lief sie auf und ab in dem kleinen Raum. Dabei öffneten und schlossen sich ihre Hände fortwährend. Sie konnte nicht aufhören damit. Ihr Puls trommelte in ihren Ohren: laut und berauscht und gehetzt.

Die Wirkung der Droge ließ nach. Kestrel war erschöpft. Sie meinte sich zu erinnern, dass sie stundenlang hin und her gegangen war. Nun, da sie sich der Abmessungen ihrer Zelle bewusst wurde – ihre Kleiderschränke im imperialen Palast waren größer gewesen –, kam ihr diese Erinnerung unglaubwürdig vor. Doch ihre Füße schmerzten, und sie sah, dass die dünnen Sohlen ihrer eleganten Schuhe durchgelaufen waren.

Ihr Herz fühlte sich wie Blei an. Ihr war kalt. Sie saß in einem Wust aus Stoff auf dem blanken Boden und blickte auf hellen Schimmel an den Steinwänden: ein Heer aus winzigen grünen Seesternen. Sie berührte die Knoten der Seile, mit denen ihr aufgeschnittenes Kleid um ihre Beine gebunden war. Sie fühlte sich wieder wie sie selbst.

Die meisten Fluchtversuche auf dem Weg nach Norden waren vermutlich zum Scheitern verurteilt gewesen. Dennoch konnte Kestrel sich nicht helfen – sie hoffte, dass ihr erster Versuch der beste gewesen war. Vielleicht ebenso verzweifelt wie die anderen, aber möglicherweise erfolgversprechender. Am ersten Morgen in der Kutsche hatten die Wachen anhalten lassen, um die Pferde zu tränken. Kestrel hatte die Stimme eines Herrani gehört. Sie hatte ihm etwas zugeflüstert und ihm eine tote Maskenmotte durch die Gitterstäbe vor ihrem Kutschenfenster zugeschoben. Sie spürte noch immer die Motte zwischen ihren Fingerspitzen, ihre pelzigen Flügel. Ein Teil von ihr wollte sie nicht loslassen. Ein Teil von ihr glaubte, dass sie, wenn sie die Motte bei sich behielt, ihre Fehler ungeschehen machen könnte. Sie hätte etwas anderes zu Arin gesagt, als er in ihrem Musiksalon stand. Das war erst am Tag zuvor gewesen. Sie hatte am Klavier gesessen, sie hatte ihre blauen Röcke glatt gestrichen und ihm Lügen aufgetischt.

Kestrel hielt die papierdünne Motte fest. Dann ließ sie sie in die wartende Hand des Herrani fallen. Gib sie deinem Statthalter, wisperte sie. Sag Arin –

Mehr hatte sie nicht sagen können. Die Wachen hatten bemerkt, wie sie durch die Gitterstäbe die Hand nach dem Herrani ausgestreckt hatte. Sie hatten den Herrani gehen lassen, nachdem eine Leibesvisitation erbracht hatte, dass Kestrel ihm tatsächlich nichts gegeben hatte. War die Motte zu Boden gefallen? War sie einfach zu gut getarnt gewesen, als dass die Wachen sie bemerkt hätten? Kestrel hatte es durchs Fenster nicht genau sehen können.

Aber wenn der Herrani zu Arin gegangen war und ihm berichtet hatte, was geschehen war, konnte Arin dann nicht verstehen, was sie getan hatte und wohin sie deportiert worden war? Sie rief sich die einzelnen Versatzstücke der Geschichte ins Gedächtnis. Eine Motte: das Symbol von Arins anonymem Spitzel. Ein Gefängniswagen unterwegs nach Norden. Selbst wenn dieser Herrani am Wegesrand nicht wusste, wer Kestrel war, so konnte er Arin doch immer noch Kestrel beschreiben, oder? Zumindest konnte er zu Protokoll geben, dass eine Valorianerin ihm eine Motte gegeben hatte. Arin würde eins und eins zusammenzählen. Er war schlau.

Und blind.

Ich würde alles für dich tun, hatte sie in dem Brief geschrieben, den ihr Vater abgefangen hatte. Doch dieser Satz war eine Lüge gewesen, auch wenn er sich wahr angefühlt hatte, während sie ihn aufs Papier kritzelte. Kestrel hatte Arin zurückgewiesen. Sie war nicht ehrlich zu ihm gewesen, nicht einmal, als er darum gebettelt hatte. Sie hatte vorgegeben, oberflächlich und leichtsinnig und grausam zu sein.

Er hatte es geglaubt. Sie konnte nicht glauben, dass er es geglaubt hatte. Manchmal hasste sie ihn dafür.

Sie ließ die leise Hoffnung fahren, dass Arin herausfinden könnte, was geschehen war, und zu ihrer Rettung eilen würde. Es war ein grässlicher Plan. Es war überhaupt kein Plan. Das konnte sie besser.

Jede Mahlzeit war mit einem Rauschmittel versetzt. Ebenso das Wasser. Am ersten Morgen im Lager aß Kestrel im Hof gemeinsam mit den anderen Gefangenen, die schlaffe Gesichter hatten und nichts sagten, obwohl sie das Gespräch mit ihnen suchte. Als sie mit ihnen in einer ordentlichen Reihe aus dem Lager marschierte, spürte Kestrel, wie die Droge ihr Herz erreichte. Ihr Blut tobte.

Sie betraten die Minen am Fuß der Vulkane. Kestrel konnte sich nicht daran erinnern, dass sie bis hierher gelaufen war. Es war ihr gleichgültig, dass sie sich nicht erinnerte. Das entfernte Bewusstsein dafür, dass es ihr gleichgültig war, bereitete ihr eine wilde Freude.

Es war eine Erleichterung zu arbeiten. Der Drang, sich zu bewegen, etwas zu tun, war groß. Jemand – ein Wachposten? – gab ihr zwei Körbe, die durch einen biegsamen Stock miteinander verbunden waren, sodass man sie sich auf die Schultern laden konnte. Sie begann eifrig, sie zu füllen, indem sie gelbe Brocken Schwefel vom Boden aufsammelte. Sie sah Tunnel, die in den Bauch eines Vulkans führten. Die Gefangenen, die dorthin gingen, trugen Spitzhacken. Kestrel teilte man Arbeiten im Freien zu. Sie hatte die Vermutung – eine Vermutung, die sie wie einen Stein aus dem rauschenden Fluss der Droge klaubte –, dass sie zu neu hier war, als dass man ihr eine Spitzhacke anvertrauen wollte.

Am Gürtel jedes Wachpostens hing eine aufgerollte Peitsche, doch Kestrel sah nicht, dass je Gebrauch von ihnen gemacht wurde. Diese Wärter – sie konnten nicht die hellsten Köpfe Valorias sein, wenn man sie in diesen entlegenen Winkel des Imperiums schickte – begnügten sich damit, ein träges Auge auf die Gefangenen zu haben, die ohnehin den Anweisungen widerspruchslos folgten. Währenddessen unterhielten sich die Wärter miteinander und beschwerten sich über den Gestank.

Der Geruch von faulen Eiern war hier sehr streng. Sie registrierte es, ohne sich davon oder von dem Schweiß stören zu lassen, der Flecken auf ihrem Kleid hinterließ, selbst wenn sie erbärmlich zitterte (war es so kalt oder war das nur eine Nebenwirkung der Droge?). Sie füllte beide Körbe. Die Last fühlte sich gut an – es war so gut, zu graben und hochzuheben und zu tragen und abzusetzen und alles von vorn zu beginnen.

Irgendwann geriet sie unter den Körben ins Wanken. Man gab ihr Wasser. Ihre wunderbaren Kräfte kehrten zurück.

Als die Dämmerung einsetzte, war sie wie ausgehöhlt. Ihr gesunder Menschenverstand kam wieder. Sie verweigerte das Essen, das man ihr anbot, nachdem die Gefangenen hintereinander durch das schwarze Eisentor in den Hof zurückgekehrt waren.

»Das ist anderes Essen«, sagte die silberhaarige Wärterin von gestern, die, wie Kestrel annahm, für die weiblichen Gefangenen zuständig war. »Gestern Abend habe ich dir einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie schön es ist zu arbeiten, aber von jetzt an wirst du abends etwas anderes bekommen.«

»Ich will es nicht.«

»Prinzessin, niemand schert sich darum, was du willst.«

»Ich kann auch ohne das arbeiten.«

»Nein«, erwiderte die Frau sanft. »Das kannst du nicht.«

Kestrel wich vor der langen Tafel mit den Suppenschalen zurück.

»Iss oder ich flöße es dir mit Gewalt ein.«

Die Wärterin hatte die Wahrheit gesagt. Das Essen enthielt ein anderes Rauschmittel, eines mit einem metallischen Geschmack nach Silber. Es machte alles langsamer und dunkler, als Kestrel in ihren Gefängnistrakt und in ihre Zelle zurückgeführt wurde.

»Warum setzt das Imperium nicht all seine Sklaven unter Drogen?«, murmelte Kestrel, bevor sie eingeschlossen wurde.

Die Frau lachte. Es klang dumpf, wie unter Wasser. »Du wärst überrascht, wie viele Aufgaben einen klaren Verstand erfordern.«

Kestrel fühlte sich wie benebelt.

»Neue Gefangene sind mir die liebsten. Wir haben schon lange niemanden mehr wie dich gehabt. Die Neuen sind immer unterhaltsam, zumindest solange sie am Leben sind.«

Kestrel dachte, sie hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Sie fiel in einen tiefen Schlaf.

Sie versuchte, so wenig zu essen und zu trinken, wie ungestraft erlaubt war. Sie vergaß die Worte der Wärterin nicht … bis sie sich tatsächlich nicht mehr daran erinnerte und es einfach deshalb vermied, ganze Mahlzeiten zu verzehren, weil sie wusste, dass mit Rauschmitteln versetztes Essen sie veränderte und sie das nicht mochte. Sie leerte ihre Suppenschale auf dem schlammigen Hof aus, wenn niemand hinsah. Sie zerbröselte Brot und ließ es hinunterfallen.

Dennoch hatte sie Hunger. Hatte sie Durst. Manchmal ignorierte sie ihre nagende Besorgnis und schlug sich den Bauch voll.

Ich würde alles für dich tun. Die Worte hallten in ihrem Kopf wider. Oft wusste sie nicht mehr genau, wer sie gesagt hatte. Sie dachte, dass sie sie vielleicht zu ihrem Vater gesagt hatte.

Dann fühlte sie sich plötzlich schlecht, ihr wurde übel von einem Gefühl, das sie als Scham identifiziert hätte, wenn sie nicht so benebelt gewesen wäre. Nein, das hatte sie nicht zu ihrem Vater gesagt. Sie hatte ihn verraten. Oder hatte er sie verraten?

Es war verwirrend. Sie war sich nur des Gefühls sicher, dass es hier einen Verrat geben musste, und dieses Gefühl klopfte dick und heiß in ihrer Brust.

Kestrel hatte Momente der Klarheit, bevor die Morgendroge sie berauschte oder bevor die Abenddroge sie hinab in den Schlaf zog. In diesen Momenten, wenn sie den Schwefel an sich spürte und den Staub in ihren Wimpern, das gelbe Zeug wie Pollenstaub unter ihren Fingernägeln und auf ihrer Haut sah, stellte sie sich diese Worte vor, mit Tinte auf Papier geschrieben. Ich würde alles für dich tun. Sie wusste genau, wer sie geschrieben hatte und warum. Ihr ging auf, dass sie sich etwas vorgemacht hatte, indem sie geglaubt hatte, dass ihre Worte unwahr waren oder dass irgendeine der Grenzen, die sie zwischen sich und Arin gezogen hatte, eine Rolle spielte. Denn schließlich war sie hier und er war frei. Sie hatte alles getan, was in ihrer Macht stand. Und er wusste es nicht einmal.

Die Wärter vertrauten Kestrel immer noch keine Spitzhacke an. Sie begann sich Sorgen zu machen, dass sie es nie tun würden. Eine kleine Hacke war eine echte Waffe. Mit ihrer Hilfe würde sie vielleicht entkommen können. In ihren lichteren Momenten, an den Tagen, wenn sie weniger aß und trank, verlangte es Kestrel verzweifelt danach, eine dieser Spitzhacken in die Hände zu kriegen. Ihre Nerven schrien danach. Gleichzeitig hatte sie Angst, dass es zu spät sein könnte, wenn einer der Wärter ihr endlich eine gab und sie in die Schächte hinabschickte. Dass sie dann wie alle anderen Gefangenen wäre: ohne Sprache, die Augen groß, des Verstandes beraubt. Wenn man Kestrel in die Minen unter der Erde sandte, konnte sie sich nicht sicher sein, dass sie auf dem Weg hinab nicht das Gefühl für sich selbst verlieren würde.

Eines Abends glückte es ihr, unbeobachtet gar nichts zu sich zu nehmen, bevor sie wieder in ihrer Zelle eingesperrt wurde. Sie bereute es. Es schüttelte sie vor Hunger und Erschöpfung, und sie fand keinen Schlaf. Sie spürte den Erdboden durch die Löcher in ihren Schuhen. Die Luft war eiskalt und feucht. Sie vermisste die samtene Wärme ihrer Abenddroge. Sie hüllte sie immer dicht ein wie in warme Watte. Sie wiegte sie in den Schlaf. Kestrel hatte das schätzen gelernt.

Kestrel wusste, dass sie dabei war, Dinge zu vergessen. Es war entsetzlich beunruhigend, wie wenn man im Dunkeln eine Treppe hinunterging, die Hand am Geländer, und dann endete das Geländer plötzlich und man griff ins Leere. Wie sehr sie sich auch bemühte, Kestrel konnte sich nicht mehr an den Namen ihres Pferdes in Herran erinnern. Sie wusste, dass sie Enai geliebt hatte, ihre Herrani-Kinderfrau, und dass Enai gestorben war. Doch ihr fiel nicht ein, wie Enai gestorben war. Als Kestrel im Lager angekommen war, hatte sie sich vorgenommen, unter den Gefangenen nach einem Gesicht Ausschau zu halten, das sie kannte (man hatte einen in Ungnade gefallenen Senator, der fälschlich des Verkaufs von Schwarzpulver an den Osten überführt worden war, im Herbst hierhergeschickt). Doch sie musste feststellen, dass sie niemanden erkannte, war sich allerdings nicht sicher, ob es sich so verhielt, weil sie hier tatsächlich niemanden kannte, oder ob sie doch jemanden kannte und einfach nur sein Gesicht vergessen hatte.

Kestrel hustete. Es rasselte in ihren Lungen.

In dieser Nacht schob Kestrel alle Gedanken an Arin und ihren Vater beiseite. Sie versuchte sich stattdessen an Verex zu erinnern. Als sie dem Prinzen, den zu heiraten sie eingewilligt hatte, zum ersten Mal begegnet war, hatte sie ihn für schwach gehalten. Unwichtig, kindisch. Sie hatte sich geirrt.

Er hatte sie nicht geliebt. Sie hatte ihn nicht geliebt. Und doch hatten sie einander gerngehabt, und Kestrel fiel ein, dass er ihr einen schwarzen Hundewelpen in den Arm gelegt hatte. Niemand hatte ihr je solch ein Geschenk gemacht. Er hatte sie zum Lachen gebracht. Auch das war ein Geschenk.

Verex befand sich wahrscheinlich inzwischen auf den südlichen Inseln. Tat so, als wäre er mit ihr auf einer romantischen Reise.

Vielleicht denkt Ihr, dass ich Euch nicht verschwinden lassen kann, dass der Hof zu viele Fragen stellen würde, hatte der Imperator gesagt, während der Hauptmann seiner Leibwache Kestrel festgehalten hatte und der saure Geruch des Entsetzens von ihrer Haut aufgestiegen war. Ihr Vater hatte vom anderen Ende des Raums aus zugesehen. Dies ist die Geschichte, die ich erzählen werde. Der Prinz und seine Braut haben sich so vor Liebe nacheinander verzehrt, dass sie heimlich geheiratet und sich auf die südlichen Inseln davongestohlen haben.

Verex musste dem Imperator gehorcht haben. Er wusste, was Menschen zustieß, die das nicht taten.

Der Imperator hatte geflüstert: Nach einer gewissen Zeit – einem Monat oder zweien? – wird Nachricht kommen, dass Ihr krank geworden seid. Eine seltene Krankheit, die nicht einmal mein Leibarzt heilen kann. Für das Imperium werdet Ihr tot sein. Man wird um Euch trauern.

Die Miene ihres Vaters hatte sich nicht verändert. Etwas zerbrach in Kestrel, als ihr das wieder einfiel.

Sie blickte durch die Gitterstäbe ihrer Zelle nach draußen, doch sie sah nur den dunklen Gang. Könnte sie bloß den Himmel sehen … Sie schlang die Arme um den Leib.

Wenn sie klug gewesen wäre, hätte sie Verex geheiratet. Oder sie hätte niemanden geheiratet und stattdessen die militärische Laufbahn eingeschlagen, wie ihr Vater es immer gewollt hatte. Kestrel lehnte den Kopf zurück gegen die Mauer, die mit Schimmel gepolstert war. Sie zitterte am ganzen Körper. Sie wusste, dass nicht nur die Kälte oder der Hunger schuld daran waren. Es war der Entzug. Sie gierte nach ihrer Abenddroge.

Aber es war auch nicht nur der Entzug, der ihre Glieder peinigte. Es war Kummer. Es war das Grauen eines Menschen, der ein Gewinnerblatt in der Hand gehabt, sein Leben aufs Spiel gesetzt und dann (absichtlich?) verloren hatte.

Am nächsten Abend aß und trank Kestrel alles, was man ihr vorsetzte.

»Braves Mädchen«, sagte die silberhaarige Wärterin. »Denk nicht, ich wüsste nicht, was du vorhattest. Ich habe gesehen, dass du deine Suppe ausgeschüttet und so getan hast, als würdest du aus einer Tasse trinken. So« – sie deutete auf Kestrels leere Schale – »ist es besser, oder?«

»Ja«, antwortete Kestrel und war versucht, es selbst zu glauben.

Sie wachte auf und sah im schwachen Licht der Dämmerung, das vom Gang durch die Gitterstäbe hereinfiel, dass sie etwas auf den irdenen Boden gezeichnet hatte. Mit einem Ruck setzte sie sich auf.

Eine senkrechte Linie, vier Flügel. Eine Motte.

Sie besaß keine Erinnerung daran, dass sie das getan hatte. Das war schlecht. Schlimmer noch: Vielleicht würde sie bald nicht einmal mehr begreifen, was solch eine Zeichnung bedeutete. Sie fuhr die Motte nach. Sie musste sie nachts mit den Fingern gezeichnet haben. Nun zitterten sie. Kleine Bröckchen Erde bewegten sich unter ihrer Berührung.

Das bin ich, rief sie sich ins Gedächtnis. Ich bin die Motte.

Sie hatte ihr Land verraten, weil sie glaubte, es sei richtig. Aber hätte sie es überhaupt getan, wenn nicht für Arin?

Er wusste nichts davon. Hatte nie darum gebeten. Kestrel hatte ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Es war nicht gerecht, ihm die Schuld daran zu geben.

Aber sie wollte es tun.

Es kam Kestrel in den Sinn, dass ihre Stimmungen vielleicht nicht ihre eigenen waren.

Sie fragte sich, ob sie sich auch noch so allein und verlassen fühlen würde, wenn sie nicht fortwährend unter Drogen stünde. Am Morgen, in den Minen, wenn sie sich wie eine unermüdliche Riesin vorkam und Schwefelblöcke vom Boden aufzuklauben eine Obsession war, die man ihr durch die Droge eingeflößt hatte, dann vergaß sie, wie sie sich fühlte. Die Besorgnis darüber, ob das, was sie fühlte, real war, stahl sich davon.

Doch abends, vor dem Einschlafen, wusste sie, dass ihre dunkleren Gefühle, die, die sich in ihrem Herzen krümmten und wanden und an ihm nagten, die einzigen waren, denen sie trauen durfte.

Eines Tages war irgendetwas anders. Die Luft – dunstig und kalt wie üblich – schien vor Anspannung zu summen.

Es kam von den Wärtern. Kestrel belauschte sie, während sie ihre Körbe füllte.

Jemand kam. Es sollte eine Inspektion geben.

Kestrels rascher Herzschlag ging noch schneller. Sie entdeckte, dass sie in Wahrheit immer noch darauf hoffte, dass Arin ihre Motte erhalten hatte. Sie hatte nicht aufgehört zu glauben, dass er kommen würde. Die Hoffnung explodierte in ihr. Sie rann durch ihre Adern wie flüssiges Sonnenlicht.

Es war nicht er.

Wenn Kestrel sie selbst gewesen wäre, hätte sie, sobald sie von der bevorstehenden Inspektion gehört hatte, gewusst, dass es nicht Arin sein konnte. Dass er nicht vorgeben würde, in offizieller, imperialer Mission unterwegs zu sein, um das Arbeitslager in Augenschein zu nehmen.

Was für eine idiotische, peinliche Idee.

Man sah Arins dunklem Haar und seinen grauen Augen an, dass er Herrani war. Er trug eine Narbe, die jedem, der es wissen wollte, seine Identität verriet. Jede valorianische Wache im Lager hätte ihn sofort gefangen genommen – oder Schlimmeres getan –, falls er ihre Nachricht erhalten und falls er sie verstanden hatte und falls er kam (sie begann sich selbst dafür zu verachten, dass sie über diese unwahrscheinlichen Bedingungen auch nur nachdachte).

Die Inspektion war einfach nur eine Inspektion. An diesem Abend sah Kestrel vom Gefängnishof aus den älteren Mann, der eine Jacke mit einem Senatorenknoten an der Schulter trug. Er plauderte mit den Wärtern. Kestrel überflog die Gefangenen, die nach einem Tag voller Arbeit ziellos im Hof umherschlenderten, während die Morgendroge noch immer durch ihre Adern rollte, wie sie es auch bei ihr tat. Kestrel versuchte, in die Nähe des Senators zu gelangen. Vielleicht konnte sie ihrem Vater eine Nachricht zukommen lassen. Wenn er wüsste, dass sie litt, dass sie im Begriff war, sich selbst zu verlieren, würde er seine Meinung ändern. Er würde eingreifen.

Der Blick des Senators fand Kestrel. Sie stand nur ein paar Schritte entfernt. »Wärterin«, sagte er zu der Frau, die am ersten Tag Kestrels Röcke zerschnitten hatte, »sorge dafür, dass keiner eurer Gefangenen aus der Reihe tanzt.«

Die Frau legte Kestrel schwer die Hand auf die Schulter. Wie eine Bürde lastete sie auf ihr.

»Zeit fürs Abendessen«, sagte die Wärterin.

Kestrel dachte an das Rauschmittel in der Suppe und sehnte sich danach. Sie nahm es widerstandslos hin, dass man sie wegführte.

Ihr Vater wusste sehr gut, wie es im Arbeitslager zuging. Er war General Trajan, der ranghöchste Valorianer nach dem Imperator und dessen Sohn. Er kannte die Trümpfe und Schwachstellen seines Landes – und das Lager war ein riesiger Trumpf. Der hier geförderte Schwefel wurde zur Schwarzpulverherstellung benutzt.

Selbst wenn der General nicht genau wusste, wie das Lager betrieben wurde – welche Rolle spielte das schon? Er hatte ihren Brief dem Imperator gegeben. Sie hatte sein Herz ruhig pochen gehört, als sie an seiner Brust geweint hatte. Es hatte wie eine Uhr geschlagen, die vollkommen gleichmäßig ging.

Jemand stupste sie an. Kestrel öffnete die Augen. Sie sah nichts außer der niedrigen Decke ihrer Zelle.

Wieder ein Piksen zwischen ihre Rippen, fester jetzt.

Ein Stock?

Kestrel tauchte aus einem bleiernen Schlaf auf. Langsam – jede Bewegung tat weh, sie war ein wirres Knäuel aus Knochen und Prellungen und blauen Lumpen – rappelte sie sich auf.

»Gut«, sagte eine Stimme vom Gang her. Sie klang eindeutig erleichtert. »Wir haben nicht viel Zeit.«

Kestrel drehte sich zu den Gitterstäben. Im Gang brannte keine Fackel, aber so weit im Norden wurde es nie ganz dunkel, nicht einmal in tiefster Nacht. Sie konnte den Senator erkennen, der seinen Gehstock durch die Gitterstäbe zurückzog.

»Mein Vater hat Euch geschickt.« Freude packte sie und kribbelte ihre Haut entlang. Sie konnte ihre Tränen schmecken. Sie liefen ihr ungehindert übers Gesicht.

Der Senator lächelte nervös. »Nein, Prinz Verex hat mich geschickt.« Er hielt ihr etwas Kleines hin.

Kestrel weinte weiter, nur jetzt aus einem anderen Grund.

»Schsch. Ich darf mich nicht dabei erwischen lassen, dass ich Euch helfe. Ihr wisst, was mit mir passieren würde, wenn man mich schnappt.« Auf seiner Handfläche lag ein Schlüssel. Sie nahm ihn. »Er öffnet das Tor.«

»Lasst mich hinaus, nehmt mich mit, bitte.«

»Ich kann nicht.« Sein Raunen war ängstlich. »Ich habe den Schlüssel zu Eurer Zelle nicht. Und Ihr müsst noch warten, mindestens ein paar Tage nach meiner Abreise. Eure Flucht darf nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Habt Ihr verstanden? Ihr würdet mich vernichten.«

Kestrel nickte. Sie hätte allem beigepflichtet, was er sagte, wenn er sie nur nicht wieder allein ließ.

Doch er entfernte sich bereits von der Zelle. »Versprecht es.«

Sie hätte ihn am liebsten angeschrien, er solle stehen bleiben, hätte ihn am liebsten durch die Gitterstäbe hindurch gepackt und genötigt zu bleiben, sie jetzt zu befreien. Aber sie hörte sich nur sagen: »Ich verspreche es«, und dann war er fort.

Sie saß lange da und stierte auf den Schlüssel in ihrer Hand. Sie dachte an Verex. Ihre Finger schlossen sich um den Schlüssel. Sie scharrte ein Loch in den Boden und vergrub ihn.

Mit den Händen unter der Wange rollte sie sich zum Schlafen zusammen; ihr Kopf lag genau über dem Schlüssel. Sie zog die Knie an den Körper und spielte mit den Knoten, mit denen ihr aufgeschlitztes Kleid um ihre Beine gebunden war. Kestrels Kopf begann zu arbeiten, auch wenn er noch immer klebrig-zäh und langsam war. Sie schlief nicht. Sie begann, einen Plan zu schmieden – diesmal einen reellen Plan –, und während sie die verschiedenen Möglichkeiten durchging, nahm sie im Geiste Verbindung mit Verex auf. Sie umarmte ihren Freund. Sie dankte ihm. Sie ließ ihren Kopf an seine Schulter sinken und atmete tief ein und aus. Sie sagte ihm, dass sie jetzt stark sei. Sie konnte das hier. Sie konnte es, weil sie wusste, dass sie nicht vergessen war.

Der Senator reiste ab. Es vergingen einige magere, durstige Tage. Einmal bemerkte Kestrel, dass die Wärterin, die die weiblichen Gefangenen beaufsichtigte, sah, wie sie ihr Wasser mit der Droge darin ausschüttete. Doch die Wärterin schickte ihr nur einen Blick, mit dem eine Mutter ein ungezogenes Kind bedenken würde. Und sagte nichts.

Es bereitete Kestrel Sorgen, dass sie noch schwächer wurde, als sie es ohnehin schon war. Sie war sich nicht sicher, wie sie in ihrer Verfassung die Tundra überleben sollte. Aber sie durfte nicht den Kopf verlieren. Sie hatte Glück, es war Sommer. Die Tundra sprudelte vor frischem Wasser. Sie wimmelte vor Leben. Kestrel konnte Vogelnester räubern. Moos essen. Sie konnte den Wölfen aus dem Weg gehen. Sie konnte alles, sofern sie nur hier herauskam.

Ihrem Körper gefiel die Entwöhnung von den Drogen nicht. Sie zitterte. Schlimmer noch, sie lechzte nach der Abenddroge. Morgens war es nicht so schwer, nur so zu tun, als würde sie essen und trinken, aber in der Abenddämmerung hätte sie am liebsten alles hinuntergeschlungen. Schon der Gedanke daran dörrte ihr vor Verlangen die Kehle aus.

Sie wartete dem Senator zuliebe, so lange sie konnte. In einer warmen Nacht wickelte sie in ihrer Zelle zwei Stücke Seil von ihren Beinen ab. Sie brachte ihre behelfsmäßige Hose wieder in Ordnung. Alles hielt dank der verbliebenen Knoten zusammen, die die Wärterin an Kestrels erstem Tag im Lager geknüpft hatte. Die Hose sah mehr oder weniger genauso aus wie vorher.

Kestrel verknüpfte die beiden Seilstücke. Dazu benutzte sie den stärksten Knoten, den ihr Vater ihr gezeigt hatte. Sie zog an ihrem neuen Seil – es war ungefähr vier Hände lang, von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk. Es hielt. Sie rollte es zusammen und schob es unter ihr Kleid.

Morgen war der Tag.

Kestrel brach auf, als die Gefangenen aus den Minen zurückgekehrt waren.

Im verschwommenen, grünlichen Dämmerlicht tat Kestrel so, als nähme sie ihre Mahlzeit zu sich. In ihrem Herzschlag fanden sich noch Spuren der Morgendroge: Er stolperte immer wieder. Dann schien er sich zu beruhigen und stark zu werden. Kestrel hätte nervös sein müssen, aber das war sie nicht. Sie war sich ihrer sicher. Es würde funktionieren. Sie wusste, dass es so war.

Die Wärterin mit den silbernen Zöpfen führte Kestrel und die anderen weiblichen Gefangenen in ihren Zellentrakt. Sie bogen auf Kestrels Gang ein. Unbemerkt ließ Kestrel das Seil mit den Knoten unter ihrem Kleid hervorgleiten. Sie schloss die Finger darum und hielt die Faust im Schatten dicht an ihrem Oberschenkel. Die Wärterin sperrte die Frauen eine nach der anderen wieder ein. Dann schloss sie mit dem Rücken zu Kestrel deren Zelle auf.

Kestrel straffte das Seil zwischen den Händen und trat dicht hinter sie. Sie warf der Frau das Seil über den Kopf und zog es stramm um ihre Kehle.

Die Frau begann zu zappeln. Kestrel schoss der wilde Gedanke durch den Kopf, sie hätte einen riesigen Fisch gefangen. Sie hielt die Frau fest und achtete nicht auf das Röcheln. Selbst als sie gegen die Mauer zurückgestoßen wurde, ließ sie nicht locker. Sie zog und zog, bis die Frau erschlaffte und zusammensackte.