12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Primero Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

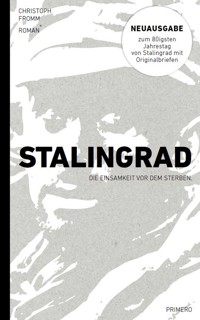

Stalingrad: Die vielleicht schrecklichste, monströseste, grausamste Schlacht der Weltgeschichte. Zwei Millionen Tote, Verwundete, Vermisste auf beiden Seiten. Von ca. 500.000 Einwohnern lebten Ende 1942 nur noch 1515 in Stalingrad. Hinter den Zahlen verbergen sich furchtbare Einzelschicksale, jedes ein Universum an Leid und Schmerz. Genau solchen individuellen Geschichten aus dem Schlachthaus Stalingrad hat Christoph Fromm bereits 2013, in seinem erfolgreichen Historienroman, "Stalingrad - Die Einsamkeit vor dem Sterben" Raum geboten. Daraus resultierte ein erschütterndes Portrait, das mehr mitnimmt und bewegt, als jede Statistik, Zahl oder Dokumentation es könnte. Anlässlich des 80-igsten Jahrestages der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad hat sich der Autor erneut mit dem Thema Stalingrad beschäftigt. Im exklusiven Vorwort dieser Neuauflage zieht Fromm erschreckende Parallelen zur Gegenwart und veröffentlicht einen wichtigen Teil seiner Recherchegrundlage – Originalbriefe seiner Mutter an ihren Verlobten, einen Soldaten an der Front. Christoph Fromms erneuter Blick in die Vergangenheit könnte aktueller nicht sein und wird mit Sicherheit auch alteingesessene "Stalingrad" Leser*innen neu überraschen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 763

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

September 1942. Die wenigen Überlebenden eines in Nordafrika eingesetzten Sturmpionierbataillons werden an die Ostfront abkommandiert. In der Entscheidungsschlacht um Stalingrad mit über 2 Millionen Opfern fällt jegliche Hemmschwelle: Grabenkrieg, Nahkämpfe um jedes einzelne Haus, Hunger und Kälte, der Wahnsinn als letzte Zufluchtsstätte vor dem Sterben … Der junge Leutnant Hans von Wetzland muss erkennen, dass er unter diesen Voraussetzungen nicht einmal die grundlegendsten moralischen Ansprüche an sich und seine Männer aufrecht erhalten kann.

Christoph Fromm

STALINGRAD

Die Einsamkeit vor dem Sterben

Roman

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek.

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.de abrufbar.

Komplett überarbeitete Neuauflage

Copyright © 2023 by Primero Verlag GmbH,

Herzogstraße 89, 80796 München

www.primeroverlag.de

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat:

Peter Thannisch, Wachtberg

Korrektorat:

Nicola Menzel, München

Umschlaggestaltung:

Carl Bartel, München

Satz:

Agentur Marina Siegemund, Berlin

www.siegemund-dtp.de

eISBN 978-3-9818454-6-4

Die Schreibweise entspricht den Regeln der neuen Rechtschreibung.

Karte auf S. 500/501 aus:

Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd 6, nach Seite 1060. Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, Potsdam.

Inhalt

Vorwort

ERSTES BUCH

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

ZWEITES BUCH

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

DRITTES BUCH

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

VIERTES BUCH

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Kapitel 82

Kapitel 83

Kapitel 84

Kapitel 85

Kapitel 86

Kapitel 87

Kapitel 88

Kapitel 89

Kapitel 90

Kapitel 91

Kapitel 92

Kapitel 93

Kapitel 94

Kapitel 95

Kapitel 96

Grundlage für dieses Buch war eine ausführliche Recherche, bei der zahlreiche Gespräche mit Zeitzeugen geführt werden konnten. Dies ist ein Roman, kein Sachbuch. Wo immer sich die beiden Ansprüche im Weg standen, hat sich der Autor für das erstere entschieden, um so in das Innenleben der Figuren hinabzublicken – bis in die tiefsten Abgründe. Das räumt diesem Buch innerhalb der Publikationen über Stalingrad eine außerordentliche Stellung ein und macht es zu einer flammenden Anklage gegen jeden Krieg.

Christoph Fromm wurde am 17. Juli 1958 in Stuttgart, Bad Cannstatt geboren. Seit 1983 arbeitet er erfolgreich als Drehbuchautor und Schriftsteller. Er schrieb unter anderem für Dominik Graf die Kinofilme "Treffer", "Die Katze" und "Spieler". Für sein Drehbuch "Sierra" erhielt er 2006 den Deutschen Drehbuchpreis.

Der Dreiteiler "Die Wölfe", den sein Bruder Friedemann Fromm inszenierte, wurde 2009 mit dem International Emmy Award und 2010 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Außerdem unterrichtete er von 1992 bis 2021 an der Filmakademie Baden-Württemberg und leitete dort ab 2003 die Drehbuchabteilung.

2006 gründete er den Primero Verlag. Dort veröffentlichte er die Romane "Die Macht des Geldes", "Stalingrad - Die Einsamkeit vor dem Sterben", "Amoklauf im Paradies" und die Mediensatire „Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors“.

Im Februar 2023 erschien die Science-Fiction Dystopie „Thor und der Gott des Feuers“, laut Dramaturg Michael Hild „eine spannende Dystopie mit mythischer Tiefe“. Christoph Fromm lebt und arbeitet in München.

Vorwort

Am 3. Februar 2023 hat sich die Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad zum 80-igsten Mal gejährt. Das war der Anlass, mich noch einmal gründlich mit dem sehr umfangreichen Briefwechsel zu beschäftigen, den meine Mutter, damals Anfang zwanzig, mit ihrem fünf Jahre älteren Verlobten ausgetauscht hat. Er an der Ostfront, sie als junges Mädchen aus gutbürgerlichen Verhältnissen zuhause in Stuttgart und Wien. Er war nicht direkt in Stalingrad, aber durchaus in der Nähe. Als Artillerieoffizier hat er den gesamten Rückzug der deutschen Armee mitgemacht, bis in die letzten Kriegstage. Er muss sich in dieser Zeit, laut den Erzählungen meiner Mutter, sehr verändert haben. Ausgezogen war er als junger Idealist, der Pfarrer werden wollte. Der Krieg änderte diesen Berufswunsch, er wollte Berufsoffizier werden, und am Ende glaubte er tatsächlich, dass nur noch Himmler und die SS das Deutsche Reich vor dem Untergang bewahren könnten. In den letzten Kriegstagen soll er beim Überqueren der Oder ertrunken sein. Da er ein hervorragender Schwimmer war, der mühelos mehrmals den Rhein durchschwommen hatte, liegt der Schluss nahe, dass er angesichts der drohenden Kapitulation Selbstmord beging. Genau weiß man es nicht, seine Leiche wurde nie gefunden. Meine Mutter litt jahrelang unter dem Verlust, vor allem auch unter der Ungewissheit, ehe sie meinen Vater kennenlernte und heiratete. Es mag Zufall sein, aber er trug denselben Namen wie ihr Verlobter, „Hans“.

Sie erzählte mir einmal, wie fremd ihr die Sympathie für die SS und Himmler ihren Verlobten gemacht habe, mit dem sie während der Kriegsjahre fast ausschließlich über Briefe verkehrte, aber sie habe sich damals nicht getraut, das offen anzusprechen. Sie habe geglaubt, ihm Mut machen zu müssen, so zu tun, als könne er ihrer bedingungslosen Unterstützung gewiss sein.

Dieser Briefwechsel war eine der zahllosen Recherchen, auf denen ich meinen Roman aufbaute. Auf den ersten Blick scheint dieser Hans wenig mit meiner fiktiven Hauptfigur, Hans von Wetzland, zu tun zu haben. Ich wollte keinesfalls eine Figur schreiben, die sich der SS zuwendet. Wenn ich jedoch den Roman heute lese, erkenne ich, mein Hauptcharakter hat sich zwar in exakt entgegengesetzter Art und Weise radikalisiert, aber am Ende läuft es für beide Figuren auf dasselbe hinaus: Sie werden vom Krieg zerstört, nicht nur körperlich, sondern vor allem psychisch. Der Krieg zeichnet jeden, der an ihm teilnimmt, mit irreparablen Wunden. Der Bogen vom jugendlichen, naiven Idealisten zum Gewalttäter mit sadistischen Zügen ist in Realität und Roman gleich.

Ich habe bei dieser Neuausgabe meines Romans einige Briefe hinzugefügt, die bis auf einige Kürzungen authentisch sind.

Die Briefe von „Clara“ muten sehr naiv an, und gleichzeitig schimmert in ihnen der starke Wille, trotz allem am Schönen, Hehren und Guten festzuhalten, in jeder Zeile durch.

Natürlich wusste ein zwanzigjähriges, behütetes Mädchen nichts von der Realität an der Ostfront, aber sie wollte es auch gar nicht wissen. Die Wirklichkeit wurde schlicht geleugnet, ein Charakterzug, der meine Mutter auch in ihrem späteren Leben geprägt hat. Unangenehme Dinge, die tief in die Psyche hinabreichten, wurden mit einer geradezu atemberaubenden Kraft verdrängt.

Es gibt genügend Berichte darüber, wie abscheulich man es in der Heimat fand, wenn Soldaten unverblümt, meistens unter Alkoholeinfluss, von der Realität des Ostfeldzugs berichteten. Das alles war den Frauen und Mädchen in der Heimat nicht zuzumuten, galt als Wehrkraftzersetzung und konnte mit dem Tod bestraft werden.

Der Krieg an der Front war die Sache von Männern - und wie er wirklich geführt wurde und was er aus den Soldaten machte, wurde in der Heimat wohlweislich verschwiegen. Das nannte man „ritterliches“ Verhalten. Davon legen die Briefe von „Hans“ ein eindrucksvolles Zeugnis ab.

Als ich diesen Briefwechsel das erste Mal las, hat er mich beinahe wütend gemacht, vor allem die Briefe von Hans. Sie sind so weit weg von der Realität des Krieges! Wie kann man mit jemandem zusammenleben, ihn heiraten wollen, wenn man ihm soviel verschweigt? Aber dann erinnerte ich mich an die Zensur, die damals üblich war und an die drohenden drakonischen Strafen. Allerdings liegt das Problem tiefer. Aus Gesprächen mit „Clara“ weiß ich, dass „Hans“ bei den wenigen persönlichen Begegnungen, die die beiden während der Kriegsjahre noch hatten, nichts vom wirklichen Schrecken des Krieges erzählte. Als „Clara“ meinen Roman über Stalingrad das erste Mal las, weinte sie und rief aus: „Wie unglaublich hat man uns belogen!“

Damit meinte sie sicherlich auch ihren längst verstorbenen Verlobten.

Als ich die Briefe nach so vielen Jahren noch einmal las, hielt ich es für wichtig, sie zu veröffentlichen, vor allem als Kontrast zum Text des Romans.

Mit etwas zeitlicher Distanz konnte ich die beiden besser verstehen. Ihre Briefe offenbaren zwei Seiten: auf der einen Seite Verdrängung, Flucht in eine Parallelwelt. Auf der anderen Seite zeigen sie, dass der Glaube, wenn er stark genug ist, einen die schlimmsten Schmerzen und die hoffnungsloseste Lage aushalten lässt, da die heilige Welt Gottes am Ende unzerstörbar ist und für die Gläubigen das Paradies winkt. Für mich als Agnostiker ist das Illusion, für die Gläubigen ist es Wirklichkeit.

Menschen, die durch nichts von ihrem Glauben abzubringen sind, wohnt eine große Kraft inne, die auch eine Gefahr sein kann. Wir sehen es an den radikalislamischen Taliban, die die NATO in Afghanistan besiegt haben.

Je hoffnungsloser die Welt wird, umso mehr finden die Menschen Trost und Halt in der Religion.

Man kann sich leicht über die Religion erheben, solange man ein materiell abgesichertes, gesundes Leben führt. Die Religion ist die Waffe der Machtlosen, und sie ist gefährlich und stark.

Es ist hochinteressant zu sehen, wie mühelos sich die Menschen damals mit dem Christentum von der Realität des Dritten Reiches abkoppeln konnten, und wie leicht viele dem Glauben an einen christlichen Gott den Glauben an den Führer hinzufügen konnten, oder ihn sogar ersetzten.

Ja, von einigen wurde am Ende - viel zu spät – Widerstand geleistet, aber die Mehrheit flüchtete sich ins christliche Ideal und überließ die Wirklichkeit der Wehrmacht und SS.

Die Gedanken von Güte und Gnade und die Idee, sich in einem ewigen Himmelreich immer geborgen zu fühlen, sind Gedanken von großer verführerischer Kraft. Sie befähigen zu den größten Heldentaten und schlimmsten Verbrechen - man sieht an der Geschichtsschreibung, wie schnell sich das eine in das andere verwandeln kann.

Jetzt herrscht wieder Krieg in Europa und es ist erschreckend zu sehen, wie schnell auf beiden Seiten, auch in unseren Demokratien, die Wahrheit auf der Strecke bleibt; wie schnell dämonisiert wird und die Vernunft der Irrationalität weicht. Die Emotionen gehen hoch, werden durch die Medien geschürt und es ist wieder einmal zu beobachten, dass Menschen, die in Angst versetzt werden, zur Hysterie neigen.

Warum es für Putin so leicht ist, Stalingrad, diese für beide Seiten unglaubliche Tragödie mit über einer Million Kriegstoten, für seine Propaganda zu instrumentalisieren, wird jeder verstehen, der dieses Buch liest. Die sowjetische Seite musste schwerste Opfer bringen, um die Ruinen Meter für Meter, teilweise Zimmer für Zimmer, zurückerobern. Die deutschen Verluste betrugen auf dem Höhepunkt der Kämpfe bis zu 6000 Soldaten pro Tag. Ebenso wie es sich damals eindeutig um einen deutschen Angriffs- und Vernichtungskrieg handelte, haben wir es diesmal eindeutig mit einem russischen Angriffskrieg zu tun, in dem es Verbalattacken gibt, die eine Vernichtung der Ukraine fordern.

Es wurde wieder einmal nichts aus der Geschichte gelernt. Russische und ukrainische Soldaten sind in einen furchtbaren Stellungskrieg verwickelt, und es rollen wieder deutsche Panzer durch die Ukraine. Ob das militärisch und vor allem politisch sinnvoll ist, ist zumindest fraglich. Klar ist jedoch, dass nach dem deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion speziell deutsche Panzer ein russisches Trauma wiederaufwühlen und es der russischen Regierung leicht machen, eine an sich kriegsunwillige russische Bevölkerung auf einen neuen vaterländischen Krieg einzuschwören.

Auch auf ukrainischer Seite sitzt das Trauma tief: Die Ukrainer wurden unter Stalin zwangskollektiviert, wobei Millionen verhungert sind oder deportiert wurden. Der Hass gegen das sowjetische System war so groß, dass zahlreiche Ukrainer Hitlerdeutschland im Kampf gegen die Sowjetunion unterstützen wollten, was Hitler gegen den Willen vieler deutscher Offiziere aus rasseideologischen Gründen ablehnte. Noch heute sprechen einige deutsche Militärs hier von einer „vertanen Chance“. Ich bin der Meinung, wir haben großes Glück gehabt, dass Hitler auch in dieser Frage so ideologisch verbohrt reagiert hat. Nicht auszudenken, wenn das Dritte Reich diesen Feldzug gewonnen hätte!

Aber die Sehnsucht, dass Deutsche und Ukrainer gemeinsam gegen Russland ankämpfen und es möglicherweise besiegen können, schwingt auch in diesem neuen Konflikt mit. Es ist in Deutschland eine seltsame Mischung aus alter Schuld zu beobachten, wegen der Verbrechen, die die Wehrmacht in der ehemaligen Sowjetunion begangen hat und einem Wiederaufbrechen der Ressentiments gegen „das Reich des Bösen“, wie es der stramme Antikommunist Reagan genannt hat. Beides führt in die Irre. Die Fronten fahren sich so nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in den Köpfen fest. Bachmut ist nicht Stalingrad, aber auch in dieser Stadt werden aus Prestigegründen jeden Tag hunderte von Soldaten hingeschlachtet. Die These einiger Militärexperten, wonach Kriege nur auf dem Schlachtfeld entschieden werden, ist falsch. Kriege werden am Ende immer durch die Einsicht, Frieden schließen zu wollen, entschieden, ansonsten setzen sie sich in endlosen Guerillakriegen und Terroranschlägen fort. Ein Vergleich der von Putin so benannten „Militäroperation“ mit dem „Unternehmen Barbarossa“ führt zu sehr viel mehr Unterschieden als Parallelen. Trotzdem reichen die Wurzeln des heutigen Konflikts bis in die damalige Zeit zurück.

Die Schlacht um Stalingrad besaß Dimensionen, die wir hoffentlich nie mehr erleben werden - ein Atomkrieg würde sie aber mit Sicherheit in den Schatten stellen. Deswegen ist es so wichtig, sich die Schrecken und Verbrechen von damals immer wieder vor Augen zu führen und nicht zu vergessen, was der Krieg aus den einzelnen Menschen, den Soldaten an der Front, macht. Der Krieg verführt dazu, in großen Dimensionen zu denken. Nicht wenige Heimatkrieger berauschen sich jetzt wieder, wenn sie an der Karte über Taktik und die Wirkung verschiedener Waffensysteme schwadronieren. Vergessen wird dabei der Schmerz, das Leid des Einzelnen, wenn er zum Beispiel aus einem brennenden Panzerwrack herauskriecht.

Da ich Schriftsteller bin, habe ich mich bei dieser neuen Ausgabe einer neuen Herausforderung gestellt: Ich wollte mich nicht damit begnügen, die Originalbriefe, leicht gekürzt, abzudrucken, sondern beschloss, je einen letzten fiktiven Brief von Hans und Clara zu verfassen.

Ich hoffe, er wird zum noch besseren Verständnis dieser beiden Figuren beitragen und dem Leser einen noch tieferen Einblick in die Psyche der Menschen geben, die Krieg erleben.

ERSTES BUCH

1

Das Wasser war immer noch sehr warm, und die Sonne lachte vom Himmel, lachte unter anderem über die Reste des Pionierbataillons 21, die die Toskana zweiter Klasse verließen.

Italien, Ende September 1942.

Der Zug fuhr dicht am Strand entlang. Leutnant von Wetzland schrieb einen Brief. Er war der Einzige im Abteil, der nicht schwitzte. Der Obergefreite Fritz Reiser und der Unteroffizier Manfred Rohleder hingen am offenen Fenster und starrten wehmütig auf das Gewirr aus nackten Leibern und Wellen. Ihre frischen Orden, die man ihnen für den glorreichen und vergeblichen Vormarsch auf El Alamein verliehen hatte, glitzerten in der Sonne. Sie waren noch einmal davongekommen, im Gegensatz zu ihrem Bataillon, das sie drüben unter Sand und Trümmern zurückgelassen hatten, bis auf die wenigen, denen das seltene Privileg zuteilgeworden war, ihre Verletzungen – soweit sie reparabel waren – an der Riviera auszukurieren, bevor es zurück nach Deutschland ging und von dort mit einem neuen Bataillon in eine neue Schlacht; denn der Krieg war zwar längst gewonnen, so hieß es, aber ein großes Schlachten gab es immer wieder.

In Italien war weniger los gewesen, als sie es sich vorgestellt hatten. Fritz war immer noch Jungfrau, und auch Rollo war diesmal nicht bis in den Mannschaftspuff vorgedrungen. Nicht einmal ein Geburtstagsgeschenk für Rollos Frau hatten sie gefunden. Schuld daran hatte ihr ehemaliger Vorgesetzter, Oberleutnant Wolff, den Fritz und Rollo nach Dienstschluss in der obligatorischen Skatrunde Lupo genannt hatten und der jetzt ebenfalls nach Hause fuhr, allerdings in einem anderen Zug und in einem Rollstuhl, der bei jeder Bewegung leise quietschte.

Sie hatten einen letzten Ausflug zu dritt gemacht, gemeinsam mit zwei Mädchen, für die sie den Rest ihrer Gemeinschaftskasse geopfert hatten, weil sie angeblich aus dem Offizierspuff stammten, zu dem die unteren Dienstgrade normalerweise keinen Zutritt bekamen. Aber mit Lupo war das etwas anderes gewesen. Er war und blieb Offizier, auch wenn er durch einen Granatsplitter einen Dachschaden erlitten hatte und ständig von achtzehn bis hundertvierundvierzig reizte, das allerdings ohne Fehler. Seine Alte hatte trotzdem bereits den Scheidungsantrag eingereicht.

»Bier und Sand.« Rollo blinzelte nachdenklich durch die Öffnung seiner Bierflasche in die grelle Sonne. »Scheiß an die Wand.«

Er war bereits wieder genauso besoffen wie am Tag zuvor, als er nach dreizehn Flaschen lauwarmem Pils vorgeschlagen hatte, Lupo den letzten Freundschaftsdienst zu erweisen, indem man ihn möglichst schnell und schmerzlos ins Jenseits beförderte. Fritz hatte heftig widersprochen und Lupo den zwei Italienerinnen in einem Bootsschuppen überlassen. Dort hatte Lupo seine Männlichkeit wider Erwarten so eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass selbst Rollo nach der mit schwerer Zunge vorgebrachten Frage »Wie kann ein Mensch so ficken, der nicht mal mehr Kartenspielen kann?« zu der Überzeugung gelangt war, Lupo habe doch noch etwas vom Leben zu erwarten. Er war so ausdauernd gewesen, dass sie beinahe zu spät zur Ordensverleihung gekommen wären. Dann hatte der am Rand des Kasernenhofs abgestellte Lupo angefangen, seinen ehemaligen Männern Kommandos zuzubrüllen, und der neue Leutnant hatte peinlich berührt versucht, seinen blöd geschossenen Vorgänger und vielleicht auch die Angst vor einem ähnlichen Schicksal zu ignorieren, ehe er Fritz barsch den Befehl erteilt hatte, den Kranken ins Lazarett zu bringen.

Fritz hatte Lupo zum Abschied den Rest ihres gemeinsamen Geldes für eine Jacke geschenkt. Es war um diese Jahreszeit bereits kalt zu Hause. Rollo hatte ihm trotzdem Vorwürfe gemacht. Das war Puffgeld gewesen! »Ungefickt an die Front, das bringt Pech!«

Er war noch immer stinksauer. Es war eben wieder mal alles falsch gelaufen.

Das dachte auch ihr neuer Leutnant, eine passende Metapher für seine Gemütslage suchend. Der Brief ging an seine Verlobte. Ihr letzter gemeinsamer Tag vor einer Woche in Florenz war nicht besonders harmonisch verlaufen. Fraglos liebte er Clara, liebte sie so sehr, dass er ihr Angebot, das erste Mal mit ihm zu schlafen, bevor er an die Front ging, ausgeschlagen hatte. Seine Ritterlichkeit hatte ihm verboten, sie zu sehr mit der Erinnerung an einen Mann zu belasten, den sie möglicherweise nie wiedersehen würde; um seine körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, zog er andere Frauen vor.

Es war seltsam mit Clara. Durch ihre Vitalität und Geradlinigkeit fühlte er sich oft wie erdrückt, aber mit jedem Tag und jedem Kilometer, die das Schicksal zwischen sie legte, vermisste er sie mehr, und so führte ihm nun der Schwung der Sehnsucht die Feder:

Liebste Clara,

Ich muss mal kurz nach Russland fahren, »the rest is silence.«

Im Gegensatz zu seinen Untergebenen genoss er als Offizier das Privileg, zumindest das Land zu kennen, in dem sie eingesetzt werden sollten.

Du wirst mir also erst einmal nicht mehr schreiben können, das heißt, schreiben kannst Du mir natürlich, aber es wird eine Zeit dauern, ehe ich Deine Briefe in Händen halten werde. Wird es schlimm sein?

Ich bitte Dich, mir zu verzeihen und meine Freude zu verstehen. Die Unklarheit der letzten Monate ist verflogen, mein Leben ist plötzlich ganz Aufgabe, Ziel. Du weißt, wie vieles mir Lüge war, und ich weiß um den Kummer, den Du meinetwegen hattest, aber mit jedem Meter näher zur Front verfliegt meine so verhasste Melancholie, mein Schwanken, und all die großen Gefühle, für die ich zu klein zu sein glaubte, Gefühle vor allem auch zu Dir, brennen wieder in mir, als sei die Flamme niemals zur Glut verkommen.

(Die Metapher, nach der er gesucht hatte.)

Könntest Du mich jetzt sehen, inmitten all dieser prächtigen Landsknechtsnaturen, die meine Untergebenen sind und die ich bereits jetzt liebe, gerade weil ich weiß, dass ich bei ihnen nur durch Leistung bestehen kann, nun, Du würdest vor allem die Nase rümpfen wegen des Gestanks.

Er hob den Blick vom Papier und ließ ihn über einige vorübergleitende Weinberge schweifen. Fritz und Rollo hatten inzwischen im Getümmel am Strand Lupos Gespielinnen entdeckt. Sie hatten bereits neue Verehrer gefunden, mit denen sie durch die Wellen turnten. Dabei benutzten sie denselben Reifenschlauch wie am Tag zuvor. Rollo winkte den beiden zu.

»He. Fritzchen, wie hießen die noch?«

»Wenn du’s mir nicht sagst …«

Fritz verzog das Gesicht. Irgendwie hatte er geglaubt, dass es für die Mädchen etwas Besonderes wäre, mit jemandem schwimmen zu gehen. Ficken taten sie mit jedem, das war klar, aber schwimmen war doch was anderes. Er hatte geglaubt, dass sie ihn mochten, aber es waren eben nur Nutten.

Rollo nahm noch einen Schluck Bier und lehnte sich weit aus dem Fenster des dahinkriechenden Zugs. Vielleicht konnte er sich so einbilden, dass hinter ihm sein Oberleutnant saß und nicht dieser junge, arrogante Schnösel, der sie von nun an führen würde, obwohl er außer einer kurzen Frontbewährung in Afrika nur die Kriegsschule hinter sich hatte. Er glaubte wieder, das leise Quietschen von Lupos Rollstuhl zu hören, und prostete den Mädchen zu.

»He, Alte!«

Er versuchte sich einzureden, dass sie sowieso nicht so viel hergemacht hatten, und nahm sich ein neues warmes Bier. Wirklich zufrieden war man sowieso nie. War man bei seiner Frau, wollte man bei einer Hure sein, war man bei einer Hure, wollte man seine Frau. Lag man in einem dreckigen Graben, sehnte man sich nach einem ruhigen Fleckchen Erde und einem kühlen Bier, und war man dann dort, sehnte man sich zwar nicht gerade nach Dreck, aber doch nach diesem Gefühl, dass es gerade noch mal gut gegangen war, während es den anderen erwischt hatte und man den eigenen Herzschlag in den Schläfen spürte. Er streichelte seine Nahkampfspange und winkte den Mädchen noch mal zu.

Endlich bemerkten ihn die beiden, zogen es aber vor, ihn nicht zu kennen. Die Zierlichere mit den Antilopenbeinchen stülpte ihrem neuen Verehrer den Schwimmring über die Schulter, hängte sich dran und ließ sich durchs Wasser schleifen.

»Wahrscheinlich benutzen sie die Pariser auch mehrmals«, sagte Rollo. Sein Kopf entkam nur knapp einem Telegrafenmast. »Nimm dir wenigstens ’nen Flieger«, schrie er, »und nicht so’n halbes Hemd vom Nachschub, der fällt dir ja runter!«

Die andern Landser im Zug lachten. Rollo sonnte sich im Beifall der Kameraden. »Häng ihr bloß nichts an, du Pfeife, ich komm nämlich wieder!« Das Gelächter wurde noch lauter.

Rollos Stimmung schlug plötzlich um. Warum lachten die Idioten so blöd?

»Ich komm wieder, ihr Arschlöcher, ich komm wieder!«, brüllte er und senkte betreten den Kopf, als er plötzlich die Blicke der anderen spürte. Dann fühlte er die Hand des Dicken auf seiner Schulter.

»Unser Schwimmring«, sagte Fritz leise.

Rollo nickte.

Zwei Päckchen Zigaretten danach dampfte der Zug durch die bereits herbstlich belaubte Berglandschaft Südtirols.

»Das hat auch alles mal uns g’hört«, sagte ein geschichtsbewusster Landser.

Die anderen soffen lieber billigen Rotwein. Blähungen waren nur noch gestattet, wenn man den Arsch dabei aus dem Fenster hielt.

Leutnant von Wetzland komponierte noch einige Zeilen:

Wir sind jetzt kurz vor Meran. Das glühende Laub der Weinberge umgibt mich ganz, und mit meiner Aufregung flüchte ich mich kurz in eine weitere Seite an Dich. Vielleicht wird ein leichtes Lächeln über Deinen »kleinen Verrückten« jetzt Deine zauberhafte Nase kräuseln, o ja, bitte – aber lach nicht zu sehr, denn was Du in deiner Musik gefunden hast, Dein Bruder möglicherweise in der Religion, Zufriedenheit, Ruhe des Herzens, das suche ich jetzt im Krieg. Ja, warum nicht im Krieg? Denn was für ein schöneres, entschiedeneres Leben kann es geben als das im ständigen Kampf auf Leben und Tod?

Der Zug verschwand in einem Tunnel.

2

Sechsunddreißig Stunden später fand man sich in einem neuen Waggon wieder, der an einen Munitionszug angehängt worden war. Die Neuaufstellung des Bataillons war zügig vonstattengegangen; die Front brauchte dringend Ersatz.

Leutnant von Wetzland, nach wie vor beseelt von seiner stündlich fortschreitenden Metamorphose zum Frontkämpfer, war erstaunt gewesen, dass man es nicht für nötig gehalten hatte, die neuen Leute aufeinander einzuspielen, um eine schlagkräftige Truppe zu formen. Doch sein neuer Vorgesetzter, ein mürrischer älterer Hauptmann, dessen frische Gesichtsnarben Fronterfahrung verrieten, hatte ihn barsch und formlos zur Eile beim Ausfüllen der notwendigen Formulare angetrieben.

Dann war es, tief in der Nacht, losgegangen, in allgemein östlicher Richtung; wohin genau, wussten die Landser noch nicht. Wilde Gerüchte, die von der bevorstehenden Eroberung Persiens und einer Vereinigung mit Rommels Armee bis zu einem Durchmarsch nach Indien reichten, machten die Runde. Immerhin, man hörte jetzt auf den Namen »Sturmpionierbataillon 125«, war angeblich spezialisiert auf Straßenkämpfe und fraglos eine Elitetruppe. Dafür standen die teilweise hochdekorierten Männer, die neben dem Leutnant saßen. Überlebende siegreicher Schlachten. Polen, Frankreich, Jugoslawien, Griechenland, Afrika. Einige auch mit Russlanderfahrung. Man tauschte Erinnerungen aus.

Leutnant von Wetzland unterbrach den Brief an seine Verlobte, der inzwischen literarische Ausmaße angenommen hatte, und hörte den Männern gebannt zu, deren Gesichter vom Schein des Kanonenofens beleuchtet wurden. Sein Zug! Männer, mit denen man kämpfen konnte. Er bereute keine Sekunde, dass er vor der Abfahrt den Wunsch geäußert hatte, im Waggon mit seinen Leuten und nicht mit den Offizieren zu fahren. Das Stampfen der Lok in der wolkenlosen Nacht übertrug sich auf verzurrte Werkzeugkisten, auf das Gepäck, die Tornister, gab seinem Blut und dem der Männer denselben Rhythmus. Gemeinschaftsgefühl durchflutete ihn.

Rollo war weniger glücklich. Er warf wütend sein Blatt auf einen Vierkantschädel, der einem etwas begriffsstutzigen Schwaben namens Edgar gehörte. »Mensch, kannste nich mitzählen? Was butterste jetzt die Zehn rein, wo doch klar is, dass er noch die Sau hat!«

Edgar, der das zweifelhafte Glück genoss, von Fritz und Rollo in die Grundbegriffe des Skatspiels eingewiesen zu werden, sammelte bedächtig die Karten ein. Fritz war damit beschäftigt, seine Punkte zu zählen.

»Neunundfünfzig, zweiundsechzig … Ohne vier spielt fünf, verloren zehn …«

»Kontra zwanzig.« Das »Kontra« kam von Rollo.

»Macht zweihundert Miese für jeden von euch.«

Edgar notierte das Ergebnis sorgfältig auf einem Zettel. Er hatte nach einer Dreiviertelstunde genau zweitausenddreihundertvierunddreißig Miese. Er war zwar Schwabe, aber er war auch Kamerad. Deswegen spielte er weiter.

Rollo nahm seinen Punktestand weniger gelassen hin. »Mit ’m Lupo hätte der Dicke das Spiel nie durchgebracht! Der hat mit seinem kompletten Dachschaden besser gespielt als du.«

»Ist doch Schnee von gestern. Der Edgar lernt’s schon noch.« Fritz bediente sich ungefragt aus Edgars Zigarettenschachtel, der, sparsam wie er war, als Einziger noch Kurmark hatte, während alle anderen längst auf Juno umgestiegen waren. »Am Anfang macht jeder ’n paar Miese. Gegen mein genialen Spielfluss kommt der Rollo einfach nicht an. ’s is jedes Mal wieder ein Schock für ihn.«

»Halt die Fresse! Weiß inzwischen irgendjemand, wo der Scheißzug hinfährt?«

Edgar, der ursprünglich zur Marine gewollt hatte und auf dessen Brust ein Dreimaster eintätowiert war, hatte seine Hoffnung, wenigstens einmal in seinem Leben das Meer zu sehen, noch nicht aufgegeben. »Ich hab gehört, ’s geht an Kanal, wir springen den Engländern ins Kreuz.« Großes Gelächter. Wenn dem so war, fuhr man schon seit drei Stunden in die falsche Richtung.

»Gebt dem Kruschtsammler mal’n Kompass!«

»Er hat doch recht, die verdammten Tommies müssen endlich dran glauben!« »Ja, sicher, und in Paddelbooten fahrn wir rüber.« Rollo nahm Fritz zur Strafe dessen Bierflasche weg. »He, Vorsicht, alter SA-Mann!«

»Ja ja, die Flaschen hoch, die Augen fest geschlossen …«

»Halten Sie den Mund, Obergefreiter, und setzen Sie sich auf den Körperteil, der Ihre Persönlichkeit am entscheidensten geprägt hat«, sagte der junge Leutnant, ohne von seinem Buch aufzusehen.

Fritz konterte unter dem Gelächter der Landser mit einem Kopfstand in der Ecke des Waggons. Auch der Leutnant konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, bevor er rasch umblätterte und weiterlas.

Rollo warf ihm einen bösen Blick zu. Dem würde das Lachen schon noch vergehen! Saß hier mit ihnen im Mannschaftswaggon und versuchte auf Kameradschaft zu machen. Hoffentlich war er an der Front auch immer so nah bei ihnen.

Inzwischen versuchte Fritz, auf dem Kopf stehend, mühsam einen Schluck Bier zu trinken. »So steigt das Bier direkt in Kopf«, gurgelte er. »Birne wie ’n Luftballon, vollkommen neues Lebensgefühl, afrikanisch, wie der Mufti auf’m Kamel.«

Rollo leerte seine Flasche aufrecht stehend. Grimmig betrachtete er den blonden, penibel zurückgekämmten Schopf des Leutnants. »Wo waren denn die ganzen Lackaffen und Grünschnäbel, als wir dreiundzwanzig marschiert sind?« Er war damals fünf Jahre alt gewesen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, seine leere Flasche so wütend auf den Leutnant zu richten, als wäre er persönlich beim Münchner Putsch mitmarschiert. »Die haben die Flachwichser bezahlt, die unseren Leuten von der SA den Schädel eingeschlagen haben.«

»Streichle ihn einer, sonst heult er«, empfahl Fritz den anderen.

»Aber mit diesen feinen Herrschaften wird der Führer nach dem Endsieg als Erstes aufräumen!« Rollo schwankte und kippte mit dem Oberkörper gegen die Wand des Waggons. »Im Grunde sind das lauter Juden!«

Edgar packte ihn am Arm. »Jetzt hörst auf, ja?« Ängstlich blickte er zu dem jungen Leutnant hinüber, der jedoch so tat, als hätte er nichts gehört.

Rollo schüttelte Edgars Hand ab. Plötzlich stand er in tadelloser Haltung dicht vor dem Leutnant.

»Herr Leutnant, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen eine Wette vorschlage?«

Der Leutnant hob die Augenbrauen und musterte ihn langsam von oben bis unten. »Aber bitte keine Trinkwette.«

Am Anfang seiner Ausbildung hatte er immer wieder Angst gehabt, er könnte einmal einer Situation nicht gewachsen sein, es könnte sich jemand seinem Befehl widersetzen – aber das war bisher nie vorgekommen. So war er rasch selbstsicherer geworden und betrachtete es inzwischen als willkommene Herausforderung, seine Persönlichkeit im Umgang mit möglichst schwierigen Untergebenen weiter zu festigen.

Rollo spürte, dass er unter dem Blick seines Vorgesetzten rot wurde. »Ich wette mit Ihnen«, stieß er hervor, »dass ich den Krieg überlebe und Sie nicht!«

Plötzlich war es ganz still im Waggon. Fritz stellte sich wieder auf die Füße. Alle Blicke waren auf den neuen Leutnant gerichtet, der sie mit unterschwelligem Spott musterte.

Er wusste, was sie erwarteten und richtete seinen Blick direkt in Rollos leicht gerötete Augen.

»Was setzen Sie?«, fragte er sachlich.

Rollo, der bereits fest mit einer barschen Zurechtweisung, wenn nicht Bestrafung gerechnet hatte, kniff überrascht die Augen zusammen. Das hatte er sich nicht überlegt. Verzweifelt suchte er nach etwas, womit er seine ganze Verachtung ausdrücken konnte. Es fiel ihm nichts Rechtes ein.

»Um zwei Kisten Mineralwasser, wenn Sie wollen.« Trotzig streckte er seine Hand aus.

Der Leutnant ergriff sie, drückte sie kurz und höflich.

»Und wie soll der Verlierer zahlen?«, fragte Fritz. »Musst ’n Testament machen, Rollo.«

»Ach, halt die Fresse!« Rollo riss einem grinsenden Landser die Bierflasche aus der Hand und verkroch sich missmutig zwischen zwei Werkzeugkisten. Diese feinen Pinkel drehten es immer so, dass man sich beschissen fühlte. Immer. Nur an der Front war es anders. Er nahm einen weiteren Schluck Bier und freute sich auf den Krieg.

Die Landser hatten sich derart auf Rollo und den Leutnant konzentriert, dass sie gar nicht bemerkt hatten, wie der Zug hielt. Fritz entdeckte ein Schild im Halbdunkel: »Budapest – 500 Kilometer«. Er hatte plötzlich ein mulmiges Gefühl. »Sieht verdammt nach Südabschnitt aus.«

»Wohin denn sonst?«, brummte jemand. »Willste Urlaub machen?«

Man einigte sich darauf, dass alles halb so schlimm sei – der Iwan pfiff aus dem letzten Loch. Am besten möglichst weit nach Süden, da war’s am wärmsten.

Der Leutnant war der Erste, der den Namen Stalingrad ins Spiel brachte. Alle drängten sich um ihn und verlangten Auskunft. Er zuckte mit den Achseln. Es war nur eine Vermutung.

»Stalingrad ist doch längst genommen«, meinte Rollo, hauptsächlich, um dem Leutnant zu widersprechen. »Nicht ganz«, antwortete dieser und wandte sich wieder seinem Buch zu. Die meisten Männer reagierten gelassen, und die ängstlichen schwiegen.

»Na schön, hauen wir dem Iwan eine aufs Fell.«

»Aber bitte noch vorm Winter!«

Edgar tätschelte Fritz den Hinterkopf. »Unser Kleiner kriegt sonst Schnupfen.« »Hab empfindliche Füße, du Arsch. Auf’m Bock krieg ich jeden Winter Frostbeulen.«

Fritz dachte kurz an einen der beiden Lkws in der heimischen Spedition. Sein Alter richtete es immer so ein, dass im Winter er den mit der kaputten Heizung fuhr. Trotzdem dachte er einen Moment lang wehmütig an zu Hause.

Rollo hatte auf einmal wieder gute Laune. »Fritzchen, so ’ne lumpige Stadt, das machen wir in drei Tagen, und dann hauen wir uns auf die Krim. Da gibt’s Tartarenmädchen …«

Fritz war nicht so leicht zu beruhigen. »Du redest wieder ohne jede fundierte Sachkenntnis. Die besten Frauen in Russland sind Georgierinnen.«

»Das haste wohl aus deinem Autoatlas.«

»KdF-Reisehefte, du Arsch, Kultur …«

»Komm, du weißt ja nicht mal, wie man das buchstabiert.«

»Aber du!«

»Ich war auf’m Gymnasium, kurzzeitig …«

Fritz und Rollo brachten in Gemeinschaftsarbeit den Waggon wieder unter ihre Kontrolle.

»Die Betonung liegt auf kurzzeitig!«

»Ich hab Latein gehabt, du Dieselknecht! Merito, mit Recht …«

»Buchstabier’s bitte nicht …«

Gelächter, die Stimmung stieg, und der Zug fuhr wieder an.

3

Die Sonne ging zweimal auf und wieder unter, bis man den Dnjepr bei Dnjepopetrowsk auf der einzigen noch intakten Eisenbahnbrücke passierte. Über diese Brücke rollte der gesamte Nachschub für die Heeresgruppe A, die ihre Fahne inzwischen auf dem Elbrus im Kaukasus gehisst hatte, und das Kanonenfutter für die sechste Armee, die sich nach wie vor in die Trümmer von Stalingrad verbiss.

Zwischen Heeresgruppe A und sechster Armee klaffte ein Niemandsland von dreihundert Kilometern – eine militärische Fehlleistung, die, wenn schon nicht dem »größten militärischen Genie der Weltgeschichte«, so doch seinen weniger begabten, dafür aber besser geschulten Untergebenen hätte auffallen müssen. Allerdings war der Generalstab zu dieser Zeit bereits gründlich von kritischen Geistern gesäubert, und so konnte man ungestört auf die unvermeidliche Katastrophe hinarbeiten.

Die Männer um Leutnant von Wetzland im letzen Waggon des Zuges ahnten noch nichts von kommenden Katastrophen; sie waren mit naheliegenderen Dingen beschäftigt. Einige Helden hatten bereits die Scheißerei.

Der Zug schlich durch die monotone russische Steppe. Fritz baute sich ein Ruhelager aus einigen Materialkisten. Rollo machte ihm missmutig Platz. »Mensch, kannste dich nich auf’n Boden legen wie die andern auch?«

Leutnant von Wetzland versuchte sich mit einer weiteren Seite an seine Verlobte Clara von einer beginnenden Durchfallerkrankung abzulenken:

Russland! Zweitausend Kilometer liegen jetzt bereits zwischen uns. Die Weite des Raums lässt einen ehrfürchtig staunen. Draußen tobt ein frischer Wind, den man in der Heimat wohl als Sturm bezeichnen würde, aber hier wird eben alles kleiner. Vorhin sah ich die wütenden Wolken, und ich sah einen Vogel, der ihnen entgegenflog …

Ein neuer heftiger Magenkrampf ließ ihn den Faden verlieren. Hoffentlich kam bald die nächste Station! Er konnte unmöglich dem Beispiel der anderen Männer folgen und den Kübel in der Ecke benutzen. Vielleicht wurde es besser, wenn er sich ein wenig hinlegte.

Der Leutnant musterte sehnsüchtig das komfortabel aussehende Ruhelager des dicken Obergefreiten. Undenkbar, sich vor Untergebenen eine Blöße zu geben! Er beschloss, beim nächsten Aufenthalt unauffällig in den weit komfortableren Offizierswaggon zu wechseln, und versuchte noch einige Zeilen zu finden.

Edgar und ein Unteroffizier, von dem man erfahren hatte, dass er Glotz hieß und im Zivilleben Molkereiarbeiter war, bewunderten währenddessen rauchend die russische Landschaft.

»Kein Wunder, dass der Iwan den Krieg verliert. Da kriegst ja ’n Gehirnstillstand, wenn du rausguckst.«

»Deswegen haben se dich ja hierhergeschickt«, stichelte Rollo.

»Kurze Eingewöhnungszeit für unsern Edgar.« Fritz brachte sein Viersilbenlachen an, das an die Symphonie erinnern sollte, mit der die meisten Wochenschauen begannen.

Glotz blies Rauch durch das geöffnete Abteilfenster. »Wenn de nicht wüsstest, dass der Zug fährt, würdste denken, wir stehen seit zehn Stunden an derselben Stelle.«

»Machs Loch zu, ’s zieht!«, brüllte jemand von hinten.

Fritz verschränkte nachdenklich die Hände hinter dem Kopf.

»Hoffentlich müss mer des nicht alles mal zu Fuß z’rück.«

»Was soll’n der Scheiß?«, ging Rollo hoch. »Die schlagen jetzt schon die Grenzpfosten für uns ein. Nach’m Krieg kriegt hier jeder von uns ’n Gut mit hundert Hektar und zehn Weibern.«

»Hier?« Edgar war ehrlich entsetzt. »Nicht wenn ich’s geschenkt krieg!«

»Dann bleibste eben in deinem Pissdorf.«

Rollo fühlte, wie sein Magen zu rebellieren begann. »Hat’s nicht geheißen, wir halten in Charkow? Wann kommt denn endlich das verdammte Kaff? Man wird ja seekrank in dem Scheißzug!«

Fritz bot ihm voll ironischer Hilfsbereitschaft eine Tablette an.

»Deutsche Einheitspille. Hilft immer.«

»Gib her, schlimmer kann’s nicht werden.« Rollo spülte die Pille mit einer halben Flasche lauwarmem Bier hinunter. »Wenn ich verreck, kriegst du Frau und Kinder.« Leidend drehte er sich auf die andere Seite.

Edgar konnte sich noch immer nicht mit dem Panorama abfinden. »Wieso können wir nicht irgendwo hinfahren, wo’s schön ist? ’n paar Schlösschen, Flüsschen …«

»Ihr habt ja die ungeahnten Möglichkeiten von dem Land noch gar nicht richtig durchschaut. Des schreit ja mit seinen Entfernungen geradezu nach Lkws!« Fritz’ Hand legte sich schwer auf den empfindlichen Magen seines Freundes Rollo. »Und auch du wirst eines Tages noch auf Knien vor mir rutschen, damit du ’ne Ladung Schweinehälften nach Kirkov – oder wie des Scheißkaff heißt – fahren darfst.«

Die Landser johlten.

Sie lachten noch immer, als plötzlich eine dumpfe Explosion die Lokomotive von den Schienen hob und ihr Waggon träge auf die Seite kippte.

4

Der Waggon schlitterte noch einige Meter über die Erde, die Scheiben barsten. Fritz und Edgar begriffen nicht, was passiert war, nicht einmal, wo oben und unten war. Sie begriffen nur, dass sie noch Arme und Beine hatten, mit denen sie sich aus den Trümmern herausarbeiten konnten. Sie krochen aus dem umgekippten Waggon ins Freie. Aus kleinen Schnittwunden sickerte Blut. Weiter vorn flackerte Feuer. Durch den Rauch sahen sie den Leutnant, der fassungslos dastand und dem Blut übers Gesicht lief.

Sie stellten fest, dass sie noch gehen konnten, und machten schwankend einige Schritte. Fritz stolperte über eine der aufgeplatzten Kisten, auf der er bis vor wenigen Sekunden noch gelegen hatte. Dann sah er Glotz, der statt einer von Edgars Zigaretten ein Stück der Gepäckablage im Mund hatte, dessen Ende blutverschmiert aus seinem Nacken ragte. Einer von denen, die man nur kurz kennengelernt hatte. Einer von denen, die kein Glück gehabt hatten.

Die Überlebenden sahen sich um. Sinnlose Bewegungen. Zähneklappern, als stünden sie unter schwachem elektrischen Strom. Das einsetzende Stöhnen und Wimmern der Verletzten mischte sich mit dem Zischen des Dampfes, der aus der Lok entwich. Die ersten Kommandos wurden gerufen. Fritz und Edgar knieten sich neben einen Verletzten. Es war der Mann, der damit geprahlt hatte, im letzten Winter bis in die Vororte Moskaus marschiert zu sein. Sie stopften drei Verbandspäckchen in seinen klaffenden Oberschenkel, doch die Wunde blutete unvermindert weiter. Sie wickelten einen Verband um die glitschige Masse. Ihre Hände zitterten so stark, dass ihnen die Verbandsrolle immer wieder entglitt.

Der Leutnant stand noch immer wie gelähmt und starrte auf das zerstörte Gesicht von Glotz. Tränen füllten seine Augen. »Der Zug … Meine Männer …«

Er hörte das Knallen der Gewehrschüsse genauso wenig wie das Pfeifen der Kugeln, die knapp an seinen Ohren vorbeijagten.

Rollo riss ihn zu Boden. »Flennen können Sie später! Schnell, dort rüber!«

Der Leutnant war auf einmal weit weg. Er war fünf Jahre alt und lief durch den Garten seiner Eltern, mit Pfeil und Bogen, die er zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Nur so zum Spaß legte er auf einen Vogel an, der plötzlich schwer verletzt vor seinen Füßen zappelte, er hörte seine Mutter nach ihm rufen und schob den Vogel unter ein Gebüsch, wo er weiterzappelte, und lief zurück, in dem neuen Sommeranzug, den er ebenfalls zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte und der bei jedem Schritt auf der Haut scheuerte, und als er später noch mal nach dem Vogel sah, war er weg, und er redete sich ein, dass nichts passiert war. Gar nichts. Rollo schüttelte ihn wütend. »Was soll der Scheiß? Sie haben keinen Ihrer Männer gekannt!«

Er holte kurz aus und schlug zu. Einmal links, einmal rechts.

Hans von Wetzland starrte ihn sprachlos an. Relikte aus seiner Ausbildungszeit, die sich in Begriffen wie Zucht, Ordnung, Disziplinarverfahren manifestierten, zuckten in ihm auf.

Rollo sah es und war zufrieden. Der Leutnant war wieder halbwegs da. »Bringen Sie mich später vors Kriegsgericht.« Er packte seinen Vorgesetzten am Arm, zerrte ihn zu Fritz und Edgar und riss die beiden von dem Schwerverletzten weg. »Seht ihr nicht, dass er längst weg is. Kommt schon!«

Fritz versuchte, mit blutigen Händen die Wunde abzubinden. »Er lebt noch, Mensch!«

»Los, rüber, ans sMG, oder wir sind alle am Arsch! Partisanen!«

Eine Handvoll Reiter galoppierte hinter einer Bodensenke hervor.

Die Geschützbedienung versuchte vergeblich, die aus der Verankerung gerissene Vierlingsflak auf die Angreifer zu richten. Überall wurde nach Munition gebrüllt.

Fritz und Edgar starrten entsetzt auf die herangaloppierenden Reiter. Jeder von ihnen hatte schon von massakrierten Trossen gehört.

Der Leutnant begriff als Erster, was Rollo vorhatte, und lief zu einem schweren Maschinengewehr, das mitsamt der Lafette vom Zug gefallen war. Rollo trieb Edgar und Fritz an, das sMG aufzustellen und Munition herbeizuschaffen.

Aus dem Wald rechts vor ihnen tauchte eine zweite Reitergruppe auf. Einige der Angreifer trugen erbeutete SS-Uniformen. Nur wenige hatten Gewehre oder Revolver, die meisten waren mit Säbeln bewaffnet. Einige schwangen Holzknüppel.

Fritz und Edgar schleppten Munitionskisten heran, Rollo legte den Gurt ein, knallte den Verschlussdeckel zu, riss den Abzug durch. Die kurze Garbe stach hoch über die heranstürmenden Reiter in den blassen Himmel.

Rollo grinste den Leutnant an. »Funktioniert. Kopf runter, Herr Leutnant!«

Hans von Wetzland duckte sich. Die Partisanen waren jetzt bis auf hundert Meter heran. Fritz schluckte. Achtzig Meter. Rechts von ihnen begann eine MPi zu rattern, knallten Gewehrschüsse.

»Mach … mach endlich!«

Rollo ließ sie noch zwanzig Meter näher herankommen, dann begann er zu schießen. Das Dauerfeuer zeigte verheerende Wirkung. Getroffene Pferde und Reiter wälzten sich im Steppengras, auf die kurze Entfernung klangen ihre Schreie überlaut. Rollo presste die Kiefer zusammen, feuerte weiter.

»Haut doch ab. Haut ab«, flüsterte Fritz.

»Schauen Sie weg, Reiser! Schauen Sie weg!« Der Leutnant drehte Fritz’ Kopf, der wie gebannt auf die sterbenden Pferde blickte, in eine andere Richtung.

»Hört endlich mit der Rumballerei auf!«, brüllte ihnen ein Feldwebel zu. »Die haben genug!«

Er hatte recht. Die unzureichend bewaffneten Partisanen flohen. Fritz starrte auf ein getroffenes Pferd, das sich auf der Hinterhand, mit aufgerissenem Maul, in dem die Zähne besonders groß aussahen, auf die Trümmer der Waggons zuschleppte.

»Mein Alter hat auch Pferde«, sagte er leise. »Ich musste sie jeden Samstag striegeln … Hab die Viecher immer gehasst …« »Is ja gut, gleich vorbei …« Rollo richtete die Mündung auf das Pferd, schoss, das Tier bäumte sich ein letztes Mal auf, fiel zur Seite.

Der Leutnant und Edgar kümmerten sich um die Verletzten. Edgar brüllte verzweifelt nach Sanitätern, aber niemand kam, da es weiter vorn noch mehr Ausfälle gegeben hatte.

Der Bataillonskommandeur war schwer verwundet, es gab Kompetenzstreitigkeiten. Zwei rußverschmierte Heizer, die rechtzeitig vom Zug gesprungen waren und hinter einem Gebüsch Deckung gesucht hatten, forderten mit blutunterlaufenen Augen, sofort in ein Lazarett transportiert zu werden, obwohl sie keinen Kratzer davongetragen hatten. Leutnant von Wetzland herrschte sie an, endlich mit den Löscharbeiten zu beginnen. Vergeblich versuchte er, Ordnung in das Chaos zu bringen, bis ihm ein anderer Leutnant ein Pflaster für seine Stirnverletzung reichte und das Kommando übernahm.

Erschöpft sank er auf das abgerissene Rad eines Waggons und presste die Hände vors Gesicht. Es war alles so schnell gegangen. Er hatte keine Möglichkeit gehabt, etwas zu unternehmen. Die Explosion. Seine Finger zitterten so stark, dass die Nägel helle Striemen in der blutverschmierten Haut hinterließen. Er hatte keine Angst mehr; er schämte sich.

Zwei Lastwagen waren von den Waggons heruntergefahren worden, wurden betankt und mit den Verwundeten beladen. Man teilte Wachmannschaften ein. Ein paar Landser begannen die Gleise zu reparieren.

5

Am Abend erhielten sie unerwartete Verstärkung. Kampfgruppenkommandant Roschmann im Range eines Sturmbannführers stieß mit einer motorisierten SD-Einheit und einigen Kosakenhilfsverbänden zu ihnen, nicht etwa, um beim Schienenbau zu helfen, sondern um den restlichen Partisanen, die sich angeblich in einem Waldgebiet zwanzig Kilometer nördlich verschanzt hatten, auf den Leib zu rücken. Er war auf der Suche nach Freiwilligen.

Die zwei älteren Leutnants, die den Überfall schadlos überstanden hatten, beide mit Russlanderfahrung, lehnten unter Hinweis auf die dringenden Schienenarbeiten mürrisch ab. Rollo sah seinen Leutnant herausfordernd an und wandte sich dann an die anderen.

»Kommt schon. Das sind wir den Kameraden schuldig.«

Der Leutnant starrte Rollo wütend an. Er hielt nichts von der SS, obwohl er im Grunde nicht viel über sie wusste. Aber nach Rollos Äußerung, da war er sich sicher, würde er vor seinen Untergebenen für immer als Feigling dastehen, wenn er nicht an diesem Kommando teilnahm. So trat er entschlossen vor und meldete sich und seinen gesamten Zug beim Sturmbannführer.

Der nahm es mit einem herablassenden Nicken zur Kenntnis und forderte ihn auf, ihm zur Lagebesprechung zu folgen. Von Wetzlands Zug erhielt eine Sonderzuteilung Wodka, doch die Lust der meisten Soldaten hielt sich trotzdem in Grenzen.

Fritz fluchte. Zu spät erkannte der Leutnant, dass er einen Fehler gemacht hatte. Die Mehrzahl der Männer hätte gern auf diese Sonderaktion verzichtet. Er fragte die beiden anderen Leutnants, wieso sie abgelehnt hatten, und erhielt als Antwort nur ein vieldeutiges Achselzucken.

Die Besprechung mit Roschmann geriet kurz und sachlich. Der Plan des Sturmbannführers war einfach. Er gedachte, mit seinen vier Abteilungen in der Nacht einen konzentrischen Kreis um das Waldgebiet zu legen, dann würden sie sich langsam auf die zwei durch Gefangenenaussagen erkundeten Walddörfer zubewegen. Sein Bleistift tippte lässig auf einige Punkte auf der Karte. Sechs Uhr fünfzehn, Angriff.

Leutnant von Wetzland fragte zaghaft, ob es denn nicht gefährlich sei, sich bei Nacht in den Wald zu wagen. Roschmann lächelte überlegen. Wer Partisanen fangen wolle, müsse vor allem schnell sein. Seine Kosaken seien ortskundig und absolut zuverlässig. Außerdem hätten sie einen hervorragenden Trick, um Minen auszumachen.

Er gratulierte dem jungen Leutnant zu seiner Entscheidung und stieß zum Abschied mit ihm auf eine erfolgreiche Jagd an. Hans von Wetzland bemerkte, dass er auffallend schöne, zarte Hände hatte, die ihn flüchtig an seine Verlobte erinnerten.

Wenig später erfuhr er, was Roschmann unter einem Trick verstand. Die Kosaken setzten beim Betreten des Waldgebiets ein Pferdegespann an die Spitze seines Zugs, das eine Egge hinter sich herschleifte. Auf die Egge wurde ein geknebelter gefangener Partisan mit zusammengebundenen Füßen gestellt. Er hatte die undankbare Aufgabe, das Minensuchgespann zu lenken, während einer der Kosaken ein Seil in der Hand hielt, dessen anderes Ende um den Hals des Gefangenen geknotet war. Die Kosaken schätzten seine Überlebenschancen offenbar gering; sie nahmen noch drei Partisanen als Reserve mit.

Hans von Wetzland wollte sich über diese völkerrechtswidrige Behandlung der Gefangenen bei Roschmann beschweren, aber der war mit seiner Abteilung bereits im Wald verschwunden.

Wider Erwarten blieb es die ganze Nacht über ruhig. Nur die Stechmücken fielen in dichten Wolken über sie her. Langsam näherten sie sich den Planquadraten, in denen sich die Dörfer befinden sollten. In regelmäßigen Abständen vernahm der Leutnant die Stimme des Sturmbannführers über Funk. Mit knappen Worten wurden Positionen durchgegeben und Befehle erteilt.

Dann gab es plötzlich mehrere schwere Explosionen und kurzes, heftiges Gewehrfeuer links vor ihnen. Der Funkkontakt riss ab, der Kosaken-Hetman wollte umdrehen. Leutnant von Wetzland befahl, vorsichtig weiterzugehen. Es kam nicht infrage, den Sturmbannführer und dessen Abteilung im Stich zu lassen.

Erneut versuchte er Funkkontakt herzustellen, ohne Erfolg.

Plötzlich wurden sie ebenfalls beschossen. Hans von Wetzland sah im Schein einer abgefeuerten Leuchtkugel einen der Partisanen zwischen den Bäumen knien und feuerte. Der Partisan lief davon, stolperte, ein Ast wischte ihm die Mütze vom Kopf, und erschrocken sah der Leutnant, wie ihm langes Haar auf die Schultern fiel, ehe er zwischen den Bäumen verschwand. Er hatte auf eine Frau geschossen!

Von dem Platz, an dem sie gekniet hatte, drangen die Schmerzensschreie eines Verwundeten. Vorsichtig pirschten sie sich näher. Rollo griff nach einer Handgranate, doch der Leutnant hielt ihn am Arm fest. »Lassen Sie das!« Er wandte sich an den Kosaken-Hetman. »Machen Sie dem Mann klar, dass er sich ergeben soll.«

Der Hetman starrte ihn überrascht an.

»Das ist ein Befehl!«, sagte von Wetzland scharf. Er war fest entschlossen, zu den zivilisierten Formen der Kriegsführung zurückzukehren.

Der Kosake zuckte mit den Achseln und rief etwas.

»Wollen Sie ihm vielleicht auch noch die Flossen verbinden«, zischte Rollo, »damit er das nächste Mal noch besser …« Das Krachen eines Schusses schnitt ihm das Wort ab. Der Verwundete hatte sich selbst getötet.

»Sehen Sie, Herr Leutnant«, sagte Rollo. »Die wissen schon, was gut für sie ist.« Demonstrativ ließ er den Leutnant stehen und marschierte weiter.

Hans von Wetzland war über die Gefühllosigkeit seiner Untergebenen empört. Völlig verroht. Er war froh, mitgekommen zu sein, um wenigstens das Schlimmste zu verhindern, und hoffte, möglichst bald wieder mit Sturmbannführer Roschmann Verbindung zu bekommen.

Im Frühnebel tauchte in einer kleinen Senke eines der Dörfer vor ihnen auf.

6

Der Nebel vermischte sich mit dem Rauch brennender Holzhütten, dann hörten sie Schreie, Schüsse. Sie pirschten sich vorsichtig heran, blickten sich nervös um. Nichts zu sehen, dafür umso mehr zu hören. Der Rauch biss in den Augen. Der Leutnant suchte erneut Funkkontakt zu Roschmanns Einheit, wieder ohne Erfolg. Für Rollo gab es nur eine Erklärung: »Die Partisanenschweine legen ihre eigenen Leute um.«

Angstvoll sicherten Fritz und Edgar nach allen Seiten. Keine zehn Meter weit sah man in dem verdammten Rauch.

»Das ist ’n Scheiß hier«, sagte Fritz. »Lass uns abhauen!«

Edgar stimmte zu. Die Kameraden waren so oder so erledigt, denen konnte keiner mehr helfen. »Der Iwan is ’ne linke Sau, das is ’ne Falle …«

»Ruhe!« Sie sahen den Leutnant überrascht an. »Beisser, Flanken sichern. Reiser und Rohleder, erstes Haus durchsuchen. Wir geben Feuerschutz.«

Rollo sprang auf, Edgar und Fritz zögerten.

Der Leutnant war plötzlich ganz ruhig. Er hatte sich und damit auch seine Untergebenen endlich wieder im Griff. Er würde ihnen zeigen, dass er nicht nur auf dem Kasernenhof führen konnte. »Ihr wolltet diesen Ausflug machen, jetzt führt den Auftrag auch zu Ende. Jede Hütte wird durchsucht. Reiser …«

Er wurde durch MPi-Feuer unterbrochen, die vier Soldaten spritzten auseinander, schossen zurück. Im Qualm waren schemenhaft Gestalten zu erkennen. Rollo schoss auf eine, traf, man hörte Geschrei.

»Da sind noch mehr von den Ratten!«, hörte der Leutnant jemanden von vorn rufen.

»Wirf ihnen ’n Ei zu!«, rief ein anderer.

Von Wetzland begriff. Sie waren auf Teile von Roschmanns Einheit gestoßen. »Nicht schießen! Zug von Wetzland!«

Durch den Qualm sprang ein Soldat in der Uniform der Waffen-SS auf Rollo zu und schlug ihm zur Begrüßung ins Gesicht.

»Du dumme Sau, schau dir an, was du angerichtet hast!« Er versetzte Rollo einen Fußtritt, der ihn mit dem Gesicht neben ein Mitglied des Sicherheitsdienstes beförderte, das nun erst einmal nicht mehr für Ordnung hinter der Front sorgen würde; Rollo hatte dem Mann einen Schulterdurchschuss verpasst. Der SS-Mann wollte Rollo herumreißen, um ihm besser in die Hoden treten zu können.

Von Wetzland ging dazwischen. »Lassen Sie meine Männer in Ruhe!«

Der SS-Mann stieß die Hand des Leutnants weg, begriff dann aber trotz seines beachtlichen Alkoholpegels, dass er einen deutschen Offizier vor sich hatte, und musterte ihn mit leicht geöffnetem Mund von oben bis unten. »Die Wichser von der Wehrmacht! Na, auch endlich hergefunden?«

Von Wetzland war versucht, dem SS-Mann die Faust in die stinkende, stoppelbärtige Visage zu rammen, riss sich jedoch zusammen. »Wo ist Ihr Vorgesetzter Sturmbannführer Roschmann?«

Der SS-Mann grinste. »Leck mich doch.« Er ließ von Wetzland und seine Leute einfach stehen, half seinem verwundeten Kameraden hoch und verschwand mit ihm im Rauch.

Der Leutnant bebte vor Wut. Entschlossen ging er den beiden Männern nach, gefolgt vom Rest seines Zugs. Seine Männer waren ziemlich kleinlaut geworden.

Rollo wischte sich Blut vom Kinn. »Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, Herr Leutnant, legen Sie sich lieber nicht mit denen an! Der SD …«

Von Wetzland unterbrach ihn wütend: »Das lassen Sie mal meine Sorge sein!«

Der Qualm lichtete sich ein wenig. Sie erreichten den Dorfplatz. Dort war einiges los. Die letzten männlichen Einwohner wurden gerade von der SD-Einheit in die kleine Kirche auf der anderen Seite getrieben. Ein alter Mann sang auffallend hoch und falsch Liturgien, die offensichtlich das wagnerianische Ohr eines Unterscharführers beleidigten. Er schlug dem Mann mehrere Zähne aus, doch der Alte sang weiter.

Die Soldaten der Einsatzgruppe waren ausnahmslos betrunken, die Dorfbewohner ohne Ausnahme tot oder verletzt. »Werden unsere Kameraden jetzt zu Ihrer Zufriedenheit gerächt?«, fragte Leutnant von Wetzland leise.

Rollo schwieg.

»Lasst uns endlich abhauen«, murmelte Fritz.

»Wir gehen erst, wenn ich es sage.« Von Wetzlands Stimme klang scharf. Es gab nur eine Erklärung für das, was sich hier abspielte. Roschmann musste gefallen sein, und die Reste seiner Einheit hatten in maßloser Wut über ihre Verluste jegliche Selbstkontrolle verloren.

Er schnappte sich einen betrunkenen SS-Mann, der, in Selbstgespräche vertieft, an ihm vorbeitorkelte. »Scheiße, immer ich! Wieso ich? Scheiße …«

Leutnant von Wetzland unterbrach seinen Monolog. »Wer hat hier das Kommando? Wo ist Ihr Vorgesetzter?«

Der SS-Mann schien sich zu freuen, dass endlich jemand Verständnis für seine Sorgen zeigte. Freundschaftlich legte er die Arme um Fritz’ und Rollos Schultern.

»Seit zwei Wochen, jeden Tag, vierzehn Stunden, achtzehn Stunden, Überstunden, die sind wie Läuse, kriegst sie nicht alle hin, aber ich lass mich nicht mehr ficken!« Seine Stimme wurde kläglich.

»Ich brauch ’ne Pause, ’ne Pause, Ruhe über alles!«

Sein Bedürfnis, sich endlich mal auszusprechen, war damit beendet. Er fiel wie ein nasser Sack in eine qualmende Hütte, wo er es wenigstens schön warm hatte.

Die Kosaken begannen neben ihm liegende Kartoffeln und Rüben einzusammeln. Zwei stritten sich um ein angeschmortes Kruzifix.

Der Leutnant hörte auf einmal lautes Grölen, gefolgt von Beifall. Es schien vom südlichen Dorfrand zu kommen. In der Hoffnung, vielleicht doch noch einen Verantwortlichen zu finden, ging er mit raschen Schritten in jene Richtung, aus der erneut Beifall zu vernehmen war, bog um eine Ecke – und prallte zurück. Fritz und Rollo liefen gegen ihn, folgten seinem entsetzten Blick.

Sie sahen eine junge Frau.

Sie gingen jedenfalls davon aus, dass es eine Frau war, obwohl man vom Gesicht nicht mehr viel erkennen konnte, doch sie hatte lange braune Haare. Der Leutnant war sicher, es waren dieselben langen Haare, auf die er im Wald geschossen hatte, und er erkannte an der Schusswunde in ihrer rechten Schulter, dass er auch getroffen hatte – so wie er auch zu Hause fast immer getroffen hatte, egal, ob Scheibe oder Tontaube, aber das hier war keine Scheibe und keine Tontaube, und er war auch nicht zu Hause, sondern in einer Welt, die es nicht geben durfte und trotzdem gab; denn die junge Frau oder das Mädchen, beziehungsweise das, was von ihm übrig war, wurde gerade von zwei SS-Männern, die auf schwankenden Leitern standen, an die Wand des Schulhauses genagelt.

Etwas tun, endlich etwas tun, hämmerte es in Hans’ Kopf, aber er tat nichts, außer sich zu übergeben. Würgend und mit verschwommenen Augen sah er, wie sich einer der betrunkenen SS-Männer mit dem Hammer auf den Daumen schlug und unter dem Gelächter der anderen mit einem Schmerzensschrei von der Leiter fiel.

Die Partisanin schrie nicht, aber ihre Lippen und ihr Körper zuckten, und es war keine Frage, dass sie noch lebte und fühlen musste, was mit ihr geschah. Der Leutnant schloss die Augen. Er wollte und konnte einfach nicht mehr sehen, was hier passierte. Ein viehisches Verbrechen, begangen von Landsleuten, von Angehörigen der deutschen Streitkräfte.

Erneutes Gelächter ließ ihn die Lider wieder öffnen. Der SS-Mann hatte sich hochgerappelt und benutzte die Enden seiner zu Bruch gegangenen Leiter als Stelzen. Unbeholfen stakste er auf die an der Wand hängende Partisanin zu, versuchte sie mit letztem Schwung zu küssen, traf jedoch mit seinen Lippen nur die Scheunenwand und ging wieder zu Boden. Seine Kameraden gaben grölend Ratschläge.

»Frag sie erstmal, ob sie heute Abend schon was vorhat!«

»Hundert Rubel, wenn du sie auf Stelzen knallst!«

»Steck dir deine Iwanknete innen Arsch!«, entgegnete der SS-Mann wütend.

»Vielleicht kann sie wechseln, schieb mal ’ne Münze rein!«

Der Leutnant sah, wie das Blut der jungen Frau aus der Schusswunde lief und zu Boden tropfte. Er hatte geschossen, er hatte die Partisanin verwundet. Ohne ihn wäre sie entkommen. Er war schuld, dass sie hier hing.

Er konnte es nicht länger ertragen. Er war kurz davor, mitten in die grölende Meute zu schießen, als er endlich den Befehlshaber dieser Aktion entdeckte.

Sturmbannführer Roschmann war nicht gefallen, sondern saß unversehrt auf einem thronähnlichen, aus Rosenholz geschnitzten und reich ornamentierten Stuhl und ließ sich von einer Ordonnanz Krimsekt servieren. Es schienen die Ingredienzien zu einem absurden Ritual zu sein.

Hans von Wetzland ging empört auf den Sturmbannführer zu. Er hatte Mühe, die Form zu wahren. »Leutnant von Wetzland, falls Sie sich erinnern. Sturmpionierbataillon 125.«

Roschmann lehnte sich auf seinem Thron zurück und musterte den Leutnant beinahe gelangweilt. Er wusste, was kommen würde.

»Sturmbannführer, ich muss Sie dringend bitten, diesen verbrecherischen Folterungen sofort ein Ende zu bereiten!«

Roschmann prostete ihm mit dem Kristallglas ironisch zu. »Ah, die Kavaliere der Front! Verzeihen Sie, dass wir Ihnen bei der Verteidigung Ihrer Nachschublinien etwas unter die Arme greifen. Ich hätte mich bereits früher gemeldet, um Ihnen den Anblick unserer Arbeit zu ersparen, aber unser Funkgerät ist zu Bruch gegangen.« Er ging abrupt in den Ordensburgjargon über. »Wie viele Ausfälle hatten Sie denn auf Ihrem Scheißzug? Ich hab zwanzig Mann verloren, in diesem beschissenen Wald, und wissen Sie, was das bedeutet? Es bedeutet, dass genau zweihundert Russen ins Gras beißen werden. Eins zu zehn, das ist unsere Quote. Der Iwan soll wissen, woran er ist. Wir sprechen die einzige Sprache, die er versteht.«

Hans von Wetzland atmete tief durch. Er hatte gelernt, dass man einem aus dem Ruder gelaufenen Vorgesetzten am ehesten mit Ruhe und Gelassenheit imponieren konnte. Nichtsdestotrotz wählte er deutliche Worte. »Was Sie hier tun, ist nach gängigem Kriegsrecht nichts als feiger Mord.«

Roschmann hob unmerklich die Augenbrauen und ließ sich nachschenken. Für ihn war von Wetzland ein typisches Produkt bürgerlich-humanistischer Erziehung. Eine Zigarette und ein Verbandspäckchen für den verwundeten Gegner. Das Töten als fairer Wettkampf. Früher hatte er diese Heuchler gehasst, mittlerweile verachtete er sie nur noch.

Er erinnerte sich flüchtig an ein Telefonat im letzten Jahr mit dem zuständigen Divisionsstab, als es um die Erfassung der Juden im Raum Kiew ging. »Schießen müsst ihr«, hatte der zuständige General gesagt. Er würde einmal als Initiator genialer deutscher Umfassungsoperationen in die Geschichtsbücher eingehen. Zum Held avancieren, ohne jemals eigenhändig einen Menschen erschossen zu haben!

Schießen müsst ihr.

Sie hatten geschossen. Fünftausend Juden in einer einzigen Woche. Dem damaligen Sturmführer Roschmann war das Kunststück gelungen, mit einer einzigen Kugel fünf Juden zu liquidieren. Als Anerkennung für diese außerordentliche Leistung hatte er die Nacht mit einer besonders hübschen Jüdin verbringen dürfen, die er am nächsten Morgen nach dem Frühstück erschossen hatte.

Er hatte noch nie zuvor so intensiv gefühlt. Es waren Gefühle, die zu erfahren, auszuhalten und zu genießen nur einer wahren Herrenrasse vorbehalten waren, nicht diesen Heuchlern und Schreibtischtätern.

Die Erfassung war damals deswegen besonders effektiv verlaufen, weil man den Juden weisgemacht hatte, sie würden von der Wehrmacht aus dem Kampfgebiet evakuiert. Die Juden hatten den deutschen Soldaten geglaubt und waren, beladen mit Koffern und Hausrat, in die Schlucht von Babij Yar marschiert.

Gegen die Schlucht von Babij Yar war das hier eine Lappalie. Zählte nicht. Fand nicht statt.

Er überlegte einen Moment, ob er das alles diesem selbstgerechten jungen Schnösel erzählen sollte. Doch wozu die Mühe? Die Front würde dem Leutnant die ganzen verlogenen Ideale schon austreiben!

Lächelnd breitete er die Hände aus, als dirigiere er ein großes Orchester. »Ich verstehe nicht, über was Sie sich mokieren, Herr Leutnant. Wir töten nur Partisanen.«

Sein alles umfassender Blick registrierte ein kleines Mädchen, das von einem Soldaten zur Kirche gezerrt wurde. Er sprang auf, mit ein paar schnellen Schritten war er bei dem weinenden Kind, befreite es aus dem Griff des Soldaten und stopfte ihm ein Stück Schokolade in den Mund.

»Bekämpfung von Bandenwesen, alles nach Genfer Konvention«, sagte er zu von Wetzland. »Diese Leute befinden sich im rechtsfreien Raum. Haben Sie auch Kinder?«

Er nahm das kleine Mädchen auf den Arm, das sich genauso verzweifelt an ihn klammerte wie damals die Jüdin in ihrer letzten Nacht. Natürlich hatte er ihr, um den Abend genießen zu können, die Freiheit versprochen, sofern sie seinen Wünschen entsprach. Die Angst war die Mutter aller Dinge, auch die der Zärtlichkeit.

Er beobachtete nicht ohne Amüsement, wie sich seine Untergebenen mit banaleren Problemen herumschlugen. Der Stelzenmann hatte inzwischen weitere Hürden entdeckt, die ihn an der Entfaltung seiner Potenz hinderten. »Wieso habt ihr der Sau die Fresse so zerschlagen, jetzt ist sie zu hässlich, zu hässlich!«

»Wenn Sie Ihren Männern nicht sofort den Befehl geben, damit aufzuhören«, sagte von Wetzland, »werde ich dafür sorgen, dass Sie alle zur Rechenschaft gezogen werden!«

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: