1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fuego

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

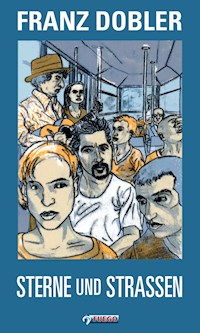

Sterne und Straßen versammelt literarische und journalistische Arbeiten von 1983-2003. Einige sperrten sich gegen eine Veröffentlichung, die meisten erschienen in Süddeutsche Zeitung, junge Welt, die tageszeitung, GQ, Südwestfunk u.a. und wurden für die Buchausgabe verbessert und verlängert. Die Stoffe, die der Autor auf seinen Straßen findet, haben oft mit Literatur und Musik zu tun, falls sie nicht sogar mit ihm persönlich zu tun haben. Dabei ist er oft auf den Nebenstraßen unterwegs, die noch nie einen Stauberater gesehen haben. Dann schreibt er über die beste Blaskapelle vom Oktoberfest, eine Phantasie über Jörg Fauser, Dr. Beckstein seinen Alptraum, das Lieblingslokal in seinem Haus, Kunstfälscher, die Frau, die auf Andy Warhol geschossen hat, einen Nachruf auf den großen vergessenen Autor Hans Frick, über Johnny Cash und June Carter, Guz und Merle Haggard, das Lokalderby Sechzig gegen Bayern oder ein paar Gestalten, die doch endlich mal die Klappe halten sollten. Der Autor bleibt dabei ungern sklavisch an seinem Ausgangspunkt hängen und nicht immer denkt er daran, dass sein Spruch "Ich bin der letzte gottverdammte Punkrocker meiner Generation in dieser wunderbaren deutschen Literaturszene" so gern zitiert wird. Warum und von wem auch immer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Franz Dobler

Sterne und Straßen

Feuilletons

FUEGO

– Über dieses Buch –

Sterne und Straßen versammelt literarische und journalistische Arbeiten von 1983-2003. Einige sperrten sich gegen eine Veröffentlichung, die meisten erschienen in Süddeutsche Zeitung, junge Welt, die tageszeitung, GQ, Südwestfunk u.a. und wurden für die Buchausgabe verbessert und verlängert.

Die Stoffe, die der Autor auf seinen Straßen findet, haben oft mit Literatur und Musik zu tun, falls sie nicht sogar mit ihm persönlich zu tun haben. Dabei ist er oft auf den Nebenstraßen unterwegs, die noch nie einen Stauberater gesehen haben. Dann schreibt er über die beste Blaskapelle vom Oktoberfest, eine Phantasie über Jörg Fauser, Dr. Beckstein seinen Alptraum, das Lieblingslokal in seinem Haus, Kunstfälscher, die Frau, die auf Andy Warhol geschossen hat, einen Nachruf auf den großen vergessenen Autor Hans Frick, über Johnny Cash und June Carter, Guz und Merle Haggard, das Lokalderby Sechzig gegen Bayern oder ein paar Gestalten, die doch endlich mal die Klappe halten sollten.

Der Autor bleibt dabei ungern sklavisch an seinem Ausgangspunkt hängen und nicht immer denkt er daran, dass sein Spruch "Ich bin der letzte gottverdammte Punkrocker meiner Generation in dieser wunderbaren deutschen Literaturszene" so gern zitiert wird. Warum und von wem auch immer.

Inhalt

Coverbild

Über dieses Buch

Ein Mann bei der Arbeit

Gefährliches Lokal

In meiner Stadt

Die letzte Flucht

Der Alptraum des Innenministers

Mehr Arbeit für den Staatsanwalt

Frauen

Eine Frau, die geschossen hat

Am letzten Fluss

Versuch über die Konfirmation

Ferngesteuerte Spielzeugautos

Alte Frau am Arbeitsamt

Erstmal einen schönen heißen Grog

Benefizkonzert für einen Copkiller

Ein sehr effektiver Abnutzungskrieg

Action auch in Texas

Danke! Danke! Glückwunsch! Danke!

Nutzung für den neuen Planet

Denn sie wissen schon, was sie tun

Der Name des Flughafens

Der Mann, der mit Sharon Stone getanzt hat (II)

Um sein Leben schreiben

Die junge Frau und der Ausgebrannte

In der letzten Bar mit Harry Gelb

Weiter! Bitte weiter!

Im Irrenhaus

Im Notfall mehr Rauschgift

Warum sich Guy Debord erschossen hat

Der schöne Vulkan

Auf Sushi ohne Bambi

Gut Nacht und Good-Bye

Das Herz von der Wiese

Es war der Hammer!

Der Dumme hält den Kopf hin

Vom Leben und Sterben an der Platte

Mit dem Tod unterwegs in der Arschfalte

– Anhang –

Ein Blick nach Backstage

Über den Autor

Werkverzeichnis

Über Fuego

Impressum

Legt mein Hirn in Formalin

und reicht es herum, bis der eine

oder die eine

den gläsernen Behälter fallen lässt.

Ein Mann bei der Arbeit

Draußen scheint die Sonne und in meinem Fenster sehe ich klares Blau und freundliches Grün. Ich möchte so gern draußen sein. Leider lässt sich meine Arbeit nicht draußen erledigen. Ich muss putzen. Meine Tastatur muss geputzt werden. Ich habe die Geräte seit vier Jahren, und ich habe zwar mehrmals den Bildschirm, aber noch nie die Tastatur geputzt.

In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass manche Symbole auf der Tastatur kaum noch zu erkennen sind, die 1 und die 2 zum Beispiel. Weil ich beim Tippen nicht auf die Tastatur sehen muss, machte mir das keine Sorgen. Es stört die Funktion nicht, wenn die Tastatur mit einer Schmutzschicht überzogen ist. Kein Text ist schmutzig deswegen. Nur das Nachdenken war jetzt wie immer störend. Man tippt nicht, sondern denkt etwas nach und sieht dabei auf die Tastatur – und schon hatte ich, ohne es unter Kontrolle zu haben, ein Papiertaschentuch in der Hand, steckte den rechten Zeigefinger in den Mund, benässte dann mit ihm das Feld auf der Tastatur, das es nötig hatte, und rieb dann mit dem Taschentuch, bis es die Schmutzschicht aufgesogen hatte. Auch bei dieser Arbeit blieb ich spontan; ich bearbeitete die Fläche nicht beispielsweise reihenweise, sondern suchte mir die dreckigsten, also dunkelsten Felder der Tastatur, unabhängig von ihrer Lage. Ich konnte nicht bemerken, dass mich die Arbeit glücklicher machte, aber ich erinnerte mich, dass es den meisten so geht. Nicht die Arbeit, sondern das Resultat gefällt einem dann.

Schon bald spürte ich die Merkmale meiner Krankheit. Das war normal, ich habe mich längst daran gewöhnt, war jedoch schon etwas erstaunt, dass sie sich sogar bei dieser unwichtigen Tätigkeit meldete. Eine schmutzige Tastatur säubern ist schließlich was anderes als eine verdreckte Wohnung zu reinigen oder das Bett frisch zu beziehen oder sich zu duschen nach zwei schlimmen Tag- und Nachtschichten ohne Pause. Obwohl? Meine Konzentration lief vollständig über zum Putzen der Tastatur und ich erkannte darin auch eine gewisse Komik, die mich sogar aufheiterte, ehe sie dann doch überraschend schnell die Richtung änderte, angetrieben von meiner Krankheit. Während ich mit nassem Zeigefinger und Taschentuch weiter machte, tauchten langsam, ohne eine Struktur zu bilden, Textbausteine im Kopf auf. Vermutlich wurden sie angelockt, weil ich dieses Terrain noch nie bearbeitet hatte, sie kamen, weil sie die Wildnis reizte, Worte, Sätze, Fragen – Einzelgänger, die wussten, dass sie nur gemeinsam überleben würden. Ich begrüßte sie mit keinem Wort. Ich hatte sie nicht gerufen. Ihnen zu helfen bedeutete, mit dem Putzen aufzuhören und das Gerät einzuschalten und das wollte ich nicht.

Ich bin auch nur ein Mann, der sich nicht gern bei der Arbeit stören lässt.

Ich wusste nicht, ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen war, dass ich nach vier Jahren, ohne einen Plan gehabt zu haben, die Säuberung in Angriff nahm; aber es jetzt zu unterbrechen, das erschien mir riskant, denn Vergleichbares wartete schon länger und war eigentlich wichtiger. Der Schreibtisch war beladen mit Sachen, die längst vernichtet oder in eine andere Ordnung hätten überführt werden müssen, im Arbeitszimmer insgesamt sah es noch schlimmer aus. Nein: jetzt war die Stunde der Säuberung der Tastatur. Ein Später würde es dafür so bald vermutlich nicht geben. Ich ließ mich von dem Gedanken nicht stören, dass es eine unwichtige, lächerliche und folgenlose Arbeit war, denn ich hatte genug Lebenserfahrung, um zu wissen, dass das schon morgen anders aussehen konnte. Wenn morgen mein Zimmer durchsucht wird, weil sie im Appartement eines Selbstmordattentäters ein Buch von mir gefunden haben, in dem sehr viele Stellen angestrichen sind, dann werden sie, wenn auch vielleicht nur unbewusst, registrieren: die Tastatur dieses Mannes ist sauber.

Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals mit anderen Textarbeiterinnen und -arbeitern darüber unterhalten zu haben. Aber was heißt das schon.

Einmal im Monat brauche ich das, ich wische den Bildschirm, ich reinige die Tastatur, räume den Schreibtisch auf und danach fühle ich mich besser.

Bei mir ist das typisch Sonntag Nachmittag, ich höre mir die Jazzplatten an, die ich sonst nie höre, ein Glas Wein, das ist richtig schön, aber nur wenn es regnet.

Ich mach das, ach Scheiße, einmal im Jahr vielleicht und dann geht’s mir aber ziemlich dreckig, dann hört aber der Arsch unter mir meine Zähne klappern.

Wenn die Tastatur nicht sauber ist, das macht mich wahnsinnig, ich weiß, das ist total bescheuert, trotzdem, ich muss das auch gar nicht groß diskutieren, es ist mir egal, wie das die anderen machen, bei mir ist das einmal die Woche, inklusive Stifte spitzen und alles, was irgendwie damit zu tun hat, jawohl.

Ich kratz da immer mit den Fingernägeln, wenn mir das richtige Wort nicht einfällt, und dann hast du plötzlich tierisch viele ooooooooooo auf dem Schirm, Attacke vom Mars, Hilfe, Hilfe, jetzt sauf ich aber wirklich mal weniger.

Ich seh’s einmal anders herum, morgen Nacht nehm ich einen Typen mit heim und der schaut sich dann meine Tastatur an, also ich weiß nicht, aber wenn der meint, er muss sich da einmischen, dann kann er aber schon gleich wieder gehen.

Du wirst es nicht glauben, aber es gibt eine spezielle Reinigungslösung dafür, es gibt sogar so was wie diese Erfrischungstücher, wo sind eigentlich die Erfrischungstücher geblieben, waren das die Sechziger eigentlich, oder doch Siebziger und Achtziger, ich glaube in den Neunzigern nicht mehr so, das war sicher auch so ein spezielles Ostding, ich muss mir das im Netz jetzt mal genauer ansehen, Erfrischungstücher, Raststätten, Reiseschreibmaschinen und der Knirps, pass mal auf, Pulswärmer sind auch wieder da.

So könnte man sich wohl stundenlang darüber unterhalten.

Bei meinen alten Schreibmaschinen habe ich die Typen öfter geputzt. Dazu benutzte ich Stecknadel, Stofftaschentuch und Feuerzeugbenzin. Mir gefiel die Tätigkeit, und auf dem Papier konnte man dann sehen, dass sie einen Sinn hatte. Ich vermisse meine alten Maschinen, genauer gesagt die Geräusche, die sie bei der Arbeit machen. Es ist kein gutes Gefühl zu wissen, dass ich sie wohl nur noch selten aus der Ecke holen werde, um einen Text in die Maschine zu hämmern. Vor einigen Monaten war ich, aus einer diffusen Stimmung heraus, bereit, immerhin meine elektrische Schreibmaschine nach langer Zeit wieder zu benutzen. Und dann war das Farbband nach wenigen Zeilen verbraucht und schon war aus einer angenehm verträumten eine schlechte Stimmung geworden. Es war die schmutzige Tastatur eines Keyboards, die mich bald milder stimmte.

Die Sonne spendet nun kein Licht mehr, in meinem Fenster ist kein Blau mehr, kein Grün. Doch verstummt sind endlich die Schreie.

Die Textbausteine, die Worte, Sätze und Fragen hatten dann in der Wildnis der ihnen fremden Sprachfelder so lange gebrüllt, bis ich nicht mehr anders konnte, als ihnen zu helfen. Ich habe die hoffnungslosen, ängstlichen Einzelgänger zu einer Gruppe verbunden, die nun überlebensfähig zu sein scheint. Zuletzt erklärte ich ihnen, warum ich glaubte, dass es nichts Gutes bedeutete, dass ich mit dem Putzen aufgehört hatte und sie nicht allein und ihrem Schicksal überlassen, sondern sie zu einer immerhin 7542 Zeichen starken Einheit formiert hatte. Obwohl ich da schon wusste, die verstanden nichts von dem, was ich ihnen sagen wollte.

Ich bin nur ein Mann, der seine Arbeit tun will, aber ich habe ein Herz, das mir sagt, wann ich helfen muss. Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet und gehofft, morgen wäre auch noch ein Tag.

Gefährliches Lokal

Manchmal frage ich mich, wie viel Zeit meines Lebens ich in Lokalen verbracht habe. Und wie es aussehen würde, wenn man alle Gläser, die ich hatte, in Reihe stellt. Nur so. Und wie viel Moos ich wohl dort gelassen habe? Das weiß ich ziemlich genau. Wenn man alle Münzen und Scheine in einen Sack füllen würde, der mir von der Decke auf den Kopf fällt, dann wäre ich tot. Aber wenn ich’s nicht getan hätte, wäre ich sicher schon lange tot.

Seit fünf Jahren lebe ich in einer außergewöhnlichen Situation, und fast alle Leute, die uns zum ersten Mal besuchen, sind begeistert. Ihr habt ja eine Kneipe gleich im Haus! Als hätte man das Ziel gehabt und es damit endlich, endlich erreicht, nie wieder raus zu müssen. Und so einen schönen kleinen Biergarten! Dann die entscheidende Frage, ist es denn gut da?

Das ist es ja, dass es gut da ist, täglich von zehn bis ein Uhr im Hektor, und deshalb ist es ein nicht ungefährlicher Ort, an dem ich lebe. Du hast eines der angenehmsten Lokale der Stadt im Haus. Das fördert den Hang zur Faulheit und den Amüsiertrieb und ist ein gutes Fressen für den Pleitegeier. Du hast den ganzen Tag Buchstaben aus dem Alphabet geschlagen oder sonst was, die Sonne ist untergegangen, und diese gewisse innere Stimme sagt, du willst noch unter Menschen sein, aber weiter als bis ins Erdgeschoß würdest du jetzt auf keinen Fall gehen, nein, heute nicht, du bleibst zu Hause. Eine andere Standardsituation ist der abends leere oder völlig falsch gefüllte Kühlschrank. Eine unaufgeregte Stimme sagt, gehn wir runter? Und dann gehen wir nur mal schnell runter.

Das Hektor ist mit seinen etwa siebzig Sitzplätzen und einer langen und einer kurzen Theke weniger eine Kneipe, sondern, wie’s auch draußen heißt, mit »Café-Bar« treffender beschrieben. Denn es ist schon ganz schön elegant (im Gegensatz zum schon ganz schön runtergekommenen vierstöckigen, hundert Jahre alten Haus, das Postbräu gehört), ohne dabei irgendwie fein oder schnöselig zu sein oder zu tun. Die Regisseure und Bedienungen sind immer schnell und freundlich, ohne servil zu sein oder den Eindruck zu erwecken, man könnte ihnen dumm kommen. Leute, denen ihre Arbeit grundsätzlich Spaß zu machen scheint und die was davon verstehen, die hat man gern in seiner Nähe. Und wenn im Gespräch die Frage auftaucht, was denn der fünfte Film von Scorsese war, wendet man sich an Herrn Hü.

Die italienverliebte Speisekarte steht täglich neu an der Tafel und man braucht keine zwei Stunden, um sie zu studieren. Die Gerichte sind sehr gut und sehen auch so aus auf dem Teller und man kann großen Hunger haben und bekommt sogar Hilfe bei Problemen mit Kindern. In vergleichbaren Lokalen wird dafür anders hingelangt. Dass die Gaststätte auch eine Bar ist, zeigt das Angebot an Drinks und ihre Zubereitung. Womit ich nicht gesagt habe, dass das Helle von Postbräu nicht verbessert gehört. Zumindest möchten wir jetzt endlich einmal unser Bad renoviert bekommen.

Oft bin ich sogar unten, um einfach nur Musik zu hören. Da laufen nicht immer die gleichen Kassetten, da laufen keine Deppen, da kann ich mir manchmal Curtis Mayfield wünschen, da stehen auch zwei Plattenspieler. Eine kritische Stimme, die der von unser aller Plattenhändler verdammt ähnlich klingt, der seine Frau jeden Samstagabend in der Küche schuften lässt, meint, es würde zu viel »Bumsmucke für BWL-Studenten« laufen. Damit meint er Triphop und so, und er hat natürlich recht mit seiner Beobachtung, dass dies nicht der Ort ist, wenn mal wieder der große gute Krach im Getümmel gebraucht wird, aber ehrlich, diesen Ort möchte ich auch nicht ständig im Haus haben.

Und wer kommt überhaupt rein? Die ominöse bunte Mischung. Mit hoher Frauenquote, selten paar Dumpfmeistern, zu wenig Alten, manchmal zu vielen Studenten, die bei mir den Eindruck erwecken, FDP zu wählen und Westerwelle für wenigstens irgendwie nicht so verschnarcht zu halten. Aber man muss sich nicht groß um Leute kümmern, die von Alex dem Tiefseetaucher mit einem Blick kalt gestellt werden können und sollte sich auch daran erinnern, dass er manchmal täuscht, der Eindruck. Angenehm finde ich, dass es keins von diesen Stammgäste-Lokalen ist und also auch nicht dieses Sich-wie-daheim-Fühlen ausstrahlt. Bei großen Fußball-Turnieren wird »das Studio« eingerichtet. Auf die nur stufenhohe Bühne am Ende des langen schmalen Raums, wo ein großer Tisch steht, den man wie ein Theaterstück betrachten kann, kommen dann Fernseher, Kunstrasen und Bierbänke und -tische. Wenn nötig, werden die Öffnungs- den Spielzeiten angepasst. Man ist nicht in Gefahr, wenn man gegen Deutschland ist.

In so einer Wohnsituation sind aber nicht die Privilegien, die man etwa nach der Sperrstunde genießt, die größte Gefahr, sondern dass du irgendwann zum Inventar wirst. Das Helle, das du heute nicht trinken wolltest, ist schon in Arbeit. Du stehst in den Hauspantoffeln herum und niemand weist dich darauf hin.

Ich lebe mit einem Lokal im Haus. Vormittags höre ich das Scheppern von Bierkästen. Abends höre ich diesen Klangteppich aus Gelächter, Geschirr, Gerede und Musik. Eine Kulisse, die immer wieder zerstört wird von dem gigantischen Metallkrach, wenn drüben am Güterbahnhof die Waggons aufeinanderprallen. Was sich anhört wie der Beginn des Jüngsten Tags. An dem ich einst hoffentlich dieselbe Antwort bekomme wie dort unten auf die Frage: Kann ich anschreiben, bitte?

In meiner Stadt

Als überzeugter Bürger eines demokratischen Rechtsstaats empfinde ich es als Unverschämtheit, wie seitens der Stadt Augsburg versucht wird, die sogenannte Drogen- und Pennerszene am Königsplatz verschwinden zu lassen.

Der letzte Junkie dort hat die gleichen Bürgerrechte wie irgendeine Angestellte unserer Stadt. Es ist eine Frechheit, die Aussage eines Polizeibeamten zu ignorieren, der darauf hinweist, dass die sog. Wochenend-Party-Szene am Herkulesbrunnen sogar mehr Belästigung und Arbeit schafft als die Szene am Königsplatz, ohne jedoch seitens der Stadt vergleichbar angegriffen zu werden. Es ist eine üble Verlogenheit, wenn Politiker so tun, als wären die Verhältnisse am Königsplatz eine Bedrohung; im Gegenteil, sie sollten dankbar sein, dass diese Szene vergleichsweise harmlos ist. Ich empfinde es als Beleidigung, von solchen Leuten, egal welcher Partei sie angehören, mit der Bitte belästigt zu werden, ihnen bei der nächsten Wahl mein Vertrauen zu schenken.

Die letzte Flucht

Die Zeiten haben sich ganz schön geändert. Nur 2000 Mark Belohnung versprach die Landpolizeidirektion Schwaben im Februar 1969 für Hinweise, die zur Ergreifung des Theo Berger führten, der »wegen zahlreicher bewaffneter Banküberfälle zu 15 Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt« worden und zwei Monate zuvor aus der »Strafhaft« entwichen war.

»Vorsicht!«, schrie es auf dem Plakat, »Rücksichtsloser Gewaltverbrecher!« Und genau das stimmte nicht, es war furchterregend übertrieben.

Drei Monate später hatten sie den »Al Capone vom Donaumoos« wieder. Der Bauernsohn aus dem zwischen Augsburg und Ingolstadt gelegenen Dorf Ludwigsmoos war 28 Jahre alt und sollte sich dann zurecht den Titel »Ausbrecherkönig« erkämpfen. Bis 1983 verließ er das als besonders sicher geltende Gefängnis zu Straubing vier Mal ohne Genehmigung. Seine Fluchten dauerten aber nie lange, maximal einen Monat. Schuld daran war seine Liebe zur Heimat; man fand ihn im Donaumoos oder allenfalls eine Zigarettenlänge (in einem schnellen Auto) davon entfernt.

Als der Strafvollzug 1985 wegen seiner Leukämie-Erkrankung ausgesetzt wurde, bekam er die Hauptrolle in Oliver Herbrichs großartigem Dokumentarfilm Der Al Capone vom Donaumoos. Der dann nach einem Banküberfall wieder im Knast saß, ehe der Film ins Kino kam.

Eigentlich ist der Vergleich mit Al Capone eine Unverschämtheit. Als das Treiben der sogenannten Berger-Bande, zu der auch zwei seiner Brüder gehörten, 1967 von der Polizei beendet wurde, gingen auf ihr Konto etwa siebzig Auto- und andere Diebstähle, außerdem Automatenbrüche und »sieben Raubüberfalle«. Im Film erzählt eine Bankangestellte, die zweimal von ihm besucht wurde, sie habe keine Angst empfunden. Denn Berger war ein Gentleman-Gangster, das Gegenteil von einem Typen, der irgendwelchen Leuten brüllend und durchdrehend eine Pistole an den Kopf hält und sie Todesängste ausstehen lässt.

Seine Verbitterung und sein Hass auf Polizei und Justiz ist leicht verständlich, wenn er im Film erzählt, dass er in seiner Karriere nie einen Menschen getötet oder schwer verletzt und keine Frau und kein Kind vergewaltigt hat, und doch mit einer höheren Strafe als solche Täter einsitzt. Zuletzt hatte er zweimal 15 plus 12 Jahre (»wegen versuchten Polizistenmordes«) mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Ist das vielleicht kein großer bayrischer Heimatroman? »Der schöne Theo« hat ihn selbst geschrieben. Nach einer dreijährigen Einzelhaft hatte er schwere Sprachstörungen, das Aufschreiben seiner Geschichte gehörte zur Therapie. Ausbruch wurde angeblich aus dem Gefängnis geschmuggelt und erschien als 300 Seiten starkes Buch 1989 im Augsburger AV-Verlag. Wer etwas über Bayern erfahren will, sollte nicht auf den Verkehrsminister und Todesfahrer Otto Wiesheu hören, sondern diese Memoiren lesen. Wer würde vermuten, dass bis in die sechziger Jahre kein Polizist Bulle genannt wurde?

»Mein schwerstes Verbrechen war und bleibt, dass ich meinen Bruder sofort als Partner akzeptierte, anstatt ihn darüber aufzuklären, was dabei alles passieren könne und wie das eines Tages enden würde.« Alfons Berger wurde 1981 von der Polizei erschossen. »Es wäre sicher für uns kein Problem gewesen, wenn wir uns zusammen auf eine legale Sache konzentriert hätten ... In meinem Kopf aber waren nur Polizei, Justiz und Zuchthaus. Denen und überhaupt allen wollte ich zeigen, dass mir niemals mehr jemand etwas nachweisen kann, auch wenn meine Verbrechen noch so groß werden sollten.« Als der junge Mann nach seiner ersten Haft »nach Hause kam, weinte Mutter wie üblich. Vater schimpfte nur rum, ich hätte in so jungen Jahren mein Leben schon ruiniert. Sicher werde es nicht lange dauern und ich würde wieder im Gefängnis hocken. Noch am selben Nachmittag, ich traute meinen Augen kaum, kam doch schon der erste Polizeiwagen auf unseren Hof zugefahren.«

Berger gegen die Bullen, es war ein tragikomisches Spiel, in dem er zwar viele Punkte holte, das er aber nicht gewinnen konnte. Genau genommen war der populärste Verbrecher Bayerns ein Produkt der Behörden. Als Zwanzigjähriger hatte er nach einigen harmlosen Vergehen wie Kneipenschlägerei und Fahren ohne Führerschein eine unverhältnismäßig hohe Haftstrafe von drei Jahren bekommen; dass währenddessen draußen sein erstes Kind ohne ihn aufwuchs, steigerte seinen Hass; und danach legte er eben erst richtig los. Nicht dumpf-brutal, sondern gewitzt-charmant. Das machte ihn zum Volksheld, durchaus im Sinn von Filmen, in denen es um kesse Girls und heiße Flitzer geht.

»Der Bulle am Steuer des Polizeiwagens muss ein Könner gewesen sein, er wendete seinen Ford in einem Zug, ließ zugleich sein Horn aufjaulen und das Blaulicht auf dem Dach kreiselte auch schon lustig siegessicher. Da wollte ich aber nun doch nicht der Verlierer sein. Ich trat das Gaspedal des Mercedes bis zum Anschlag durch, der Wagen schoss ab wie eine Rakete. Leider hatte ich nicht bemerkt, dass die Straße plötzlich total vereist war.«