2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fuego

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Zwischen Country und Free Jazz, Johnny Cash und 39 Clocks und einem Konzert in Dachau, geht es selten um das Abhaken von Aktuellem, aber immer um das Schreiben an sich, als wäre der Musikbericht eine Short Story oder das Kapitel eines Romans. Ein Lesebuch: für alle, die nicht eine Schublade, sondern Musik lieben. "Ich würde mich in meinen dreckigsten Cowboystiefeln auf den Schminktisch von einem dieser bedeutenden Zeitgenossen stellen und erklären, warum ich mich lieber im Schlamm von Woodstock wälzen würde, als an seinem Arm durch die Hallen Bayreuths bis an den Rand des Orchestergrabens zu wandeln, obwohl mich auch das nicht glücklich machen würde." Franz Dobler

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

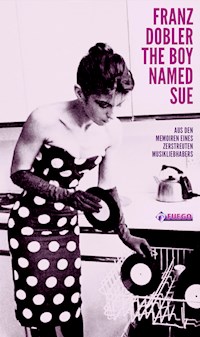

Franz Dobler

The Boy Named Sue

Aus den Memoiren eines zerstreuten Musikliebhabers

FUEGO

- Über dieses Buch -

Zwischen Country und Free Jazz, Johnny Cash und 39 Clocks und einem Konzert in Dachau, geht es selten um das Abhaken von Aktuellem, aber immer um das Schreiben an sich, als wäre der Musikbericht eine Short Story oder das Kapitel eines Romans. Ein Lesebuch: für alle, die nicht eine Schublade, sondern Musik lieben.

»Ich würde mich in meinen dreckigsten Cowboystiefeln auf den Schminktisch von einem dieser bedeutenden Zeitgenossen stellen und erklären, warum ich mich lieber im Schlamm von Woodstock wälzen würde, als an seinem Arm durch die Hallen Bayreuths bis an den Rand des Orchestergrabens zu wandeln, obwohl mich auch das nicht glücklich machen würde.«

Franz Dobler

»Er versteht meisterhaft das Spiel mit populären Genres.«

FAZ

»Unangestrengt und pointiert.«

Deutschlandfunk

»Geschrieben wie Kusturica filmt.«

junge Welt

»Seine Geschichten strahlen eine betörende Melancholie aus.«

Der Spiegel

FLUSSAUFWÄRTS

Der Plan war, mit dem Auto eine Stunde flussaufwärts zu fahren. Wenn man’s genau betrachtete, fuhren wir jedoch 35 Jahre flussaufwärts. In die Stadt, aus der ich kam, um nach dem ersten Artikel zu suchen, den ich über Musik geschrieben und veröffentlicht hatte. Zwei Punkte, die mich nachdenklich machten.

Meine Tochter hatte mich einmal darauf hingewiesen, dass ich immer schlechte Laune hätte, wenn wir einen Besuch in meiner alten Heimat machten. Damals war sie ein Kind, und ich hatte das entschieden bestritten und geglaubt, damit durchzukommen.

»Was ist los mit dir?«, fragte mich der Doktor schon nach fünf Minuten.

»Nichts«, sagte ich, »pass lieber auf den Scheißverkehr auf, heute ist kein guter Tag, um zu sterben.«

Und drittens war meine Laune saumäßig, weil ich mich wieder einmal fragte, warum ich es in meinem Leben nicht weiter weg geschafft hatte, als in die Stadt eine Stunde den Fluss runter. Wenn die Stadt eine Stunde den Fluss runter nicht New York oder so ähnlich hieß, war das sicher kein gutes Zeichen. Vor allem, wenn es zu spät war, sich einen anderen Fluss zu suchen.

»Ruhig Blut, wir finden den Artikel«, sagte der Dr.

»Don’t look back, sagt John Lee Hooker«, sagte ich.

»Man kann aber nicht immer auf einen Hooker hören«, sagte der Dr., »es ist wichtig, den Zeitpunkt zu erkennen, wann man eine Regel über den Haufen werfen darf und sogar muss.«

Der Dr. war vier Jahre vor mir in einem Dorf in der Nähe geboren und hatte es immerhin bis an einen See geschafft, den viele als kleines Meer bezeichnen, und er war schon früh ins Musikgeschäft gegangen, hatte gespielt, produziert, organisiert, war in der ganzen Welt damit herumgekommen und konnte bis heute jederzeit mit einem tollen Anruf rechnen. Vor einigen Jahren hat ihm eine sibirische Universität den Dr. Honoris Causa verliehen. Der Dr. hatte seine Fähigkeiten nicht an Universitäten erworben, deshalb war es ihm, abgesehen von der Reise nach Sibirien, egal, ob er sich jetzt Dr.h.c. Hubert Greiner nennen durfte; und außerdem, meinte er, interessiere der Dr.h.c. der sibirischen Universität Jakutsk bei uns doch sowieso keine Sau. Ich jedoch fand’s großartig und zitierte sofort eine Ansage, die Cannonball Adderley während eines Konzerts gemacht hatte und sagte: »Wenn sie dir den Doktortitel verleihen, heißt das, dass sie sich auskennen und cool sind.«

Auch ich selbst hätte meinem Freund seit vielen Jahren gerne einen Dr.h.c. verliehen. Weil er mir zum richtigen Zeitpunkt klar gemacht hatte, dass ich damit aufhören sollte, Musik machen zu wollen. Er hatte mich damals mit meiner Geige in seine Band geholt, nicht weil ich an dem Instrument, das ich nie leiden konnte, was mir jedoch erst später bewusst wurde, auch nur halbwegs was drauf gehabt hätte, sondern weil ich einige Effektgeräte angeschlossen hatte, mit denen ich heftigen Lärm herstellen und damit meine totale Unfähigkeit so überspielen konnte, dass Besoffene nichts merkten und andere vielleicht zehn Minuten dachten, dass die Hütte brennt. Ich habe mein Dilemma zumindest geahnt, konnte es mir aber nicht eingestehen und hätte es niemals zugegeben. Wenn jemand behauptete, ich könnte nicht spielen und nicht einmal im Sinn von Nicht-richtig-spielen-aber-tolle-Musik-machen-können, war ich in der Lage, ihn oder sie mit wahnsinnig schlauen Vorträgen über Punk oder den No-Wave-Jazz eines James Blood Ulmer oder den Free Jazz des Geigers Leroy Jenkins und seiner Band The Revolutionary Ensemble auszuschalten. Auf die Art hatte ich es sogar geschafft, den Dr. eine Weile einzunebeln. Bis er eines Nachts, als wir von einem Konzert heimfuhren und die anderen hinten im Bus saßen und schliefen, zu mir sagte: »Du, Franzl, weil wir jetzt einmal ganz unter uns sind, ich muss dir etwas sagen, weil du mein Freund bist, hör auf mit der Musik, das wird nichts, konzentrier dich lieber ganz auf’s Schreiben, ich glaube, du bist einfach ein Schreiberling, ehrlich, ich habe mir das jetzt lang überlegt.« Er schaute mich vorsichtig an. Er hatte etwas gesagt, das Träume kaputt machen und Leben zerstören konnte.

Aber ich sagte nur: »Danke.«

Und jetzt wollte der Dr. wissen, wie es denn Jahre vorher zu meinem ersten Musikartikel gekommen war. Der auch für ihn eine Bedeutung hatte, weil es der erste war, der über ihn und seine erste Band geschrieben wurde. Seine Mutter, die inzwischen über 90 war, während meine Eltern schon lange nicht mehr lebten, hatte ihn damals aufgeregt angerufen, dass sie in der Zeitung wären. Und weil wir uns damals noch nicht kannten, war es ihnen ein Rätsel, wie sie es in diese Zeitung geschafft hatten und wer das geschrieben hatte. Es war natürlich nicht das einzige Rätsel in unserer Gegend, über das man den Kopf schütteln konnte.

Ich war 18, als ich in den Sommerferien einen Aushilfsjob bei den Schongauer Nachrichten bekam, die damals unabhängig waren und heute zum Münchner Merkur gehören. Ein älterer Mitarbeiter der Schülerzeitung, für die ich schon was geschrieben hatte, brachte mich rein. Meine Aufgabe war, morgens zur Polizeistation zu gehen und dann die neuesten Vorfälle und Verbrechen aus dem Polizeideutsch zu übersetzen und aufzubereiten. Es gab in diesem August nur einen Fall, den der Chefredakteur als Topstory auf die Titelseite nahm und das war ein Auffahrunfall mit drei Autos, der von einer entlaufenen Kuh verursacht wurde.

Aber es passierte auch was Gescheites – es gab in der Stadt einen Jazzfan, dem es in diesem Sommer gelang, seine Konzertreihe »Jazz im Pfaffenwinkel« gegen alle Widerstände durchzuboxen. Das war keine kleine Sache, weil er dabei weder an Kapellen aus unserer Region dachte, noch an einen lustigen Sonntagvormittag mit Dixieland, sondern an die wahren Größen: als Startschuss haute er der Kleinstadt die Gruppe des John Coltrane-Schlagzeugers, die Elvin Jones Jazz Machine ans Hirn. Dieser Held in einem kulturell düsteren Landstrich brauchte bei der einzigen Lokalzeitung natürlich schon vorab große Berichte, denn wenn’s schief ging und in der Aula der neuen Hauptschule nur 100 Leute saßen, war er – im Gegensatz zum Kulturbeamten (den es dort damals nicht gab) – persönlich pleite und die Reihe beendet.

Mein Glück Nr. 2 war, dass sich bei der Zeitung niemand für diesen Jazzkram interessierte, aber der Stellvertreter des Chefredakteurs, zuständig für Sport und den Rest jenseits der CSU, mich nicht wie den Aushilfsdeppen behandelte, der ich war, sondern wie den Nachwuchsjournalisten, der ich sein wollte, und sich um mich kümmerte. Herbert Regau brüllte mich an, ich solle alles liegen lassen und ihn zu einem Großbrand in Birkland begleiten, und als ich sagte, ich sei aber noch nicht fertig, brüllte er »scheiß drauf!«; er nahm mich in Stadtratssitzungen mit und stellte mich Provinzfürsten als den neuen Kollegen vor und gab mir nachher eine Halbe aus und erzählte, was hintenrum grade ablief. In der Stadt, die davon geprägt war, dass Franz-Josef Strauß seine Politkarriere hier begonnen und er immer noch seinen Wahlkreis hatte, war er ein äußerst linker Sozialdemokrat bei einer Zeitung, die am äußersten rechten Rand der CSU stand; ich hatte nicht damit gerechnet, den Ferienjob zu bekommen, weil ich nur Wochen zuvor mit einigen Freunden nachts zum Haus des Chefredakteurs gezogen war, um Steine an die Fensterläden zu werfen und »komm raus, du rechte Sau!« zu rufen; ein paar Straßen weiter hatte uns die Polizei geschnappt, obwohl wir keineswegs bis zur Unzurechnungsfähigkeit alkoholisiert waren, und auch der Chefredakteur war natürlich dazugestoßen, um für seine neue Titelstory ein paar atmosphärische Details zu bekommen, aber als ihm dann die Aushilfe vorgestellt wurde, hatte er mich anscheinend vergessen. Wenn wir Mittagessen gingen, meistens in Begleitung eines linken Druckers, der nicht viel älter als ich war, wurde über Marx und Engels gesprochen oder über Ernst Toller, Oskar Maria Graf, B. Traven und wen sonst sie in den bayrischen Lesebüchern vergessen hatten. Ich erfuhr, dass der Zeitungsverleger einer dieser freundlichen Unternehmer war, die ihren Angestellten Kredite gaben, »aber weißt was«, sagte mein Redakteur, »der totale Schmarren ist das, jetzt haben sie sich nämlich ihr schönes Häuschen hingestellt, und wenn einer einmal glaubt, er muss jetzt sein Maul wegen irgendwas aufmachen, merkt er plötzlich, aha, ich habe ja einen Haufen Schulden beim Chef, gute Nacht, Freunde, und man hat sich schon alles ans Bein gebunden, die Kinder kosten immer mehr Geld, da eine neue Waschmaschine und ein größeres Auto sowieso, da musst dich nicht wundern, wenn die alle Angst um ihren Job haben und keiner mehr was sagt, wenn was los ist, so schaut’s nämlich aus, aber davon erzählen sie dir auf deinem Gymnasium nichts, stimmt’s?« Ich hatte ihm erzählt, dass ich mich für Musik interessierte und er gab mir den Auftrag, diese neue Jazzsache zu betreuen. Ich allein war dafür zuständig und bekam soviel Platz, dass ich den Tellerrand nicht erkennen konnte.

Der Veranstalter übergab mir dicke Mappen mit Informationen über Elvin Jones und alle Jazzmaschinen, mit denen er gespielt hatte. Er merkte schnell, dass er mit seiner Sache einen Nerv bei mir traf und ich scharf darauf war, meine ersten vagen Kenntnisse auszubauen. Fast täglich kam er bei der Zeitung vorbei, weil ihm noch etwas eingefallen war. Wir saßen in seinem Auto und hörten Musik, die ich kennen musste. Er besuchte mich zuhause und erklärte meinen Eltern, dass es wichtig war, was ich machte und dass sie mich, den furchtbar schlechten Schüler, auf keinen Fall daran hindern sollten, weil Jazz eine bedeutende Sache war und nicht irgendein Scheiß, obwohl ich ihm sagte, das könne er sich sparen, weil mein Vater einen Tobsuchtsanfall bekommen hatte, als ich mit 14 zum ersten Mal die Beatles hörte, weil das alles für ihn kommunistisches, RAF-mäßiges, jede anständige Ordnung und Deutschland zerstörendes Teufelszeug war, und sich an seiner Haltung nichts geändert hätte. Andererseits war dieser verrückte Jazzfan Heinz Wensauer ein Mann, den mein Vater zwar nicht ernst nehmen, aber respektieren konnte, weil er kein langhaariger Haschterrorist war und man vernünftig mit ihm reden konnte und er einen ordentlichen Beruf hatte, er war Vertreter für edle Stoffe, die in Kirchen gebraucht wurden, an Tischen, Fenstern oder Körpern. Wir fuhren zu ihm nach Hause, um noch mehr Musik zu hören. In einer elegant-ultramodernen Wohnung stand die größte Plattensammlung der Welt. Und seine Freundin war eine blonde Schönheit. Die außerdem Lehrerin war! Diese Leute und die Art, wie sie lebten und mit mir redeten, waren mir vollkommen fremd, aber sie schienen mir nicht so unfassbar alt zu sein wie die anderen, die knapp über 30 waren, und ich war wohl etwas verwirrt von allem.

»Waren wir alle damals«, sagte der Dr., »das kapierte niemand, plötzlich diese Konzerte bei uns draußen.«

»Chet Baker, Sun Ra Arkestra, Dollar Brand alias Abdullah Ibrahim, mit dem ich mein erstes Interview gehabt hätte, aber der Rekorder ging nicht, und während seine Musiker am nächsten Tisch saßen und aßen, untersuchte er mit mir das Gerät und tröstete mich. Oliver Lake, Lester Bowie im weißen Arztkittel, Achtung, Bleichgesichter, jetzt kommt der Voodoo-Dr. mit der Medizin! Art Ensemble of Chicago, Leroy Jenkins’ Revolutionary Ensemble waren angekündigt, aber dann war irgendwas – dieser ganze wahnsinnige Wahnsinn vom letzten Außenposten des menschlichen Gehirns in einem oberbayrischen Drecksnest an der Grenze zum Allgäu. Und dieses Duo, Schlagzeug und Posaune. Der kam in einem langen schwarzen Ledermantel und mit einer riesigen Lederkappe zur Tür rein, und so saß er in der Garderobe, sagte keinen Ton, und genau so stand er dann breitbeinig auf der Bühne, hielt das Ding wie eine Panzerfaust, ein Orkan nonstop eine Stunde lang, wie’n Black Panther mit dem Spezialauftrag, die Entnazifizierung im Pfaffenwinkel endlich durchzusetzen und hinter ihm das Schlagzeug wie ein Bombenangriff. Wo die heute wohl sind?«

Ich war ein Jazzbeauftragter, der noch nichts geschrieben hatte, als ich meinen Redakteur fragte, ob ich etwas über das Konzert einer neuen Band aus der Gegend machen sollte. Logisch, sagte er, doch ich sollte nicht damit rechnen, dass es der Chef bringen würde, für den das nur totaler Blödsinn wäre, aber für mich wär’s ja auf jeden Fall eine gute Übung. Zwei Tage später nahm er mich in den Keller in die Setzerei mit, wo die sogenannten Setzer die Artikel aus dünnen Bleiplatten mit einzelnen Buchstaben zusammensetzten. Jeden Nachmittag um etwa vier Uhr lagen die einzelnen Seiten fertig in Holzkästen und wurden vom Chefredakteur kontrolliert und für den Druck freigegeben. Er konnte noch ein Ausrufezeichen reinsetzen oder einen Artikel rauswerfen. Es kam vor, dass auf einer Seite zu wenig Text war, für den Fall lagen neben dem Holzkasten weitere Artikel bereit, der sogenannte Stehsatz. Das waren unwichtige Artikel, die im Notfall jederzeit zu gebrauchen waren. Wie man sich vor dem Baden richtig abkühlt oder sowas. Dort lag mein Konzertbericht, der leider ein Verfallsdatum hatte. Ich ging jeden Nachmittag in den Keller, um nachzusehen wie es ihm ging. Nach einer Woche war ich sicher, dass er’s nicht schaffen würde. Ich stand neben dem Chefredakteur, als er in einem Holzkasten Bleisätze hin und her schob, die Seite hatte zuviel Luft und er suchte nach einem Stehsatz-Artikel, um die Seite dicht zu machen. Er hatte es schon mit einigen probiert, als er verächtlich sagte: »Was ist denn das mit diesem Jazzrockzeug da?« Ich wollte zu dem Mann, den ich vor kurzem als rechte Sau beschimpft hatte, nichts sagen. Er knurrte irgendwas und stopfte das Stück Blei in die Lücke.

»Mein erster Musikartikel hat einfach genau in die Lücke gepasst«, sagte ich.

»Und er hat meine Mutter beruhigt«, sagte der Dr.

»Mehr kann ein Schreiber nicht erreichen«, sagte ich.

Das kleine Zeitungshaus in der Schongauer Altstadt sah noch so aus wie früher, wie eine Nebenstelle des Königlich-Bayerischen Amtsgerichts. Der Gang nach hinten zu den Redaktionsräumen im ersten Stock war so eng und dunkel wie damals – doch dann strahlende Helligkeit, moderne Einrichtung, viel Platz. Ich erkannte nichts wieder. Sie hatten jetzt Computer, wahrscheinlich sogar dieses neue Internet. Die Kästen mit den Bleibuchstaben verrosteten im Keller oder im Heimatmuseum. Das Büro des Verlegers gab es nicht mehr; er hatte an seiner Tür zur Redaktion einen einseitig durchsichtigen Spiegel gehabt, um seine Leute heimlich beobachten zu können. War die Tür auch im Heimatmuseum?

Einen der Redakteure erkannte ich, er hatte damals als auszubildender Journalist angefangen und war direkt dem Chefredakteur unterstellt; ich konnte mich an das eine Wort, das wir gewechselt hatten, nicht erinnern. Er holte den Ordner aus dem Archiv und führte uns in einen Nebenraum voller Aktenschränke. Ich fand meinen Bericht am 12. August 1978 und musste ihn mit der Hand abschreiben:

»Guter Jazzrock mit ›Allgäu‹ / Sie überzeugten im Peitinger Jugendzentrum das Publikum / Peiting. (fd) Mitten in die veranstaltungsarme Hochsommerzeit platzte die Jazzrock-Band ›Allgäu‹ mit einem musikalisch hochwertigen Konzert. Die Gruppe ist trotz ihres kurzen Auftritts beim Open-Air-Festival in der Schongauer Gegend noch kaum bekannt.

Deshalb, und wohl auch wegen dem Schongauer Volksfest, kamen nur etwa 30 Leute ins Peitinger Jugendheim, was aber die gute Stimmung der Musiker nicht beeinträchtigte.

Die Bezeichnung »Jazzrock« trifft auf die Gruppe zu. Das heißt aber nicht, daß die Musik nur ein planloses Gemisch aus Jazz- und Rockklängen ist. Bei ihren Stücken, die alle selbstkomponiert sind, setzen sie jeweils den Schwerpunkt so, daß er einmal der einen, dann wieder der anderen Musikrichtung näherliegt, wobei die jazzigen Lieder überwiegen.

Während Gitarrist und Bassist sowohl Jazz- als auch Rockspielarten glaubhaft vortragen können, muß der Drummer als Jazzpurist und Jazzmittelpunkt der Band bezeichnet werden, dem es selbst in Stücken, die mit dem Zusatz ›mehr Rock‹ angesagt wurden, nicht gelang, seine Herkunft zu verbergen. Einer der Höhepunkte für die Jazzfans im Publikum war die Nummer ›Swinging Kanapee‹, in der er mit einem Jazzbesen über seine Felle strich.

Das große Verdienst der Musiker liegt auch darin, daß sie trotz der eingeschränkten Möglichkeiten mit nur drei Instrumenten keine Eintönigkeit aufkommen ließen und jedes Stück durch neue Ideen interessant machten. Nach zweistündigem Auftritt und noch zwei Zugaben mußten sie ihr Konzert beenden, da sie erst seit zwei Monaten zusammenspielen und deshalb ›echt noch nicht mehr drauf haben‹, wie sich der Bassist entschuldigte. ›Allgäu‹ braucht kein großes Publikum, hat aber eines verdient.«

Der Dr. hatte immer wieder gelacht, nicht nur weil ich ihn, wie er es nannte, »Drummer Jazzpurist« genannt hatte, sondern über mein gequältes Gesicht. Denn es war noch schlimmer, als ich erwartet hatte – aber, wie schon Miles Davis sagte, so what! Ich fand bei dieser Recherche jedoch etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ein echter Schock. In der Ausgabe eine Woche zuvor entdeckte ich auf der Seite »Teens unter sich«, die nur am Samstag erschien und von außen geliefert wurde, diese Meldung: »Der Punk, die angebliche Revolution der Rockmusik, wird schon wieder zu Grabe getragen. Nicht mehr die aggressiven Rhythmen der ›bösen‹ Punker sind gefragt, sondern sanfte Popsongs im Stil der sechziger Jahre.« Im August 1978 wurde in unserer kleinen Heimatzeitung also etwas abgehakt, das bei uns noch nichtmal angekommen war. Ich hätte sogar eiskalt behauptet, es wäre unmöglich gewesen, vom einen wie vom anderen etwas gewusst zu haben. Niemand hatte mir eine Sex Pistols-Platte ans Herz gelegt, und in der einzigen Rockdisco, die unser Wohnzimmer war, habe ich nie einen Punk gesehen. Als verspätete Verteidigung ließe sich vorbringen, dass in diesem Sommer 1978 Mittagspause gegründet wurden und die Fehlfarben noch lange nicht; man könnte es also auch so sehen: dass wir damals zum Glück nicht auf diese bösartige, verzerrende Meldung reinfallen konnten.

Ich schrieb dann vier Jahre über diese »Jazz im Pfaffenwinkel«-Konzerte, auch noch, als meine Flucht nach München geglückt war. Als ich den Job beendete, war ich musikalisch schon ganz woanders, aber das war nicht der Grund. Ich hatte 1982 über Abdullah Ibrahim und seine Jazzoper über die Geschichte Südafrikas, »Kalahari Liberation Opera«, geschrieben, und natürlich waren alle aktuellen politischen Bezüge aus dem Artikel gestrichen worden, und ich sagte, fickt euch, ihr christlich-sozialen Nachrichten, ich muss nicht für euch schreiben. Als der Artikel dann im auflagenstarken, undogmatisch-links-anarchistischen Münchner Stadtmagazin Blatt erschien, war ich so zufrieden mit der Welt wie Travis Bickle am Ende von Taxi Driver.

Meinem Redakteur begegnete ich erst zehn Jahre nach meiner Lehre wieder am Münchner Hauptbahnhof. Er war zur Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten gewechselt. Später hörte ich, dass er in sein Dorf heimgekehrt war und sich umgebracht hatte. Mein Musiklehrer hat mich viele Jahre später noch ein Mal besucht. Seine Konzertreihe war längst abgesägt worden und er lebte wieder in seinem Heimatort bei München, wohin er zurückgezogen war, um seine Eltern dann Jahre lang beim Sterben zu betreuen.

Ich gebe Insassen der Jugendarrestanstalt Augsburg einmal die Woche Literaturunterricht, und manchmal will jemand von ihnen wissen, warum ich diesen Scheiß mache, obwohl ich doch nicht mal ‘nen Scheißeuro dafür bekomme, ob ich vielleicht so’n Scheißmitleid mit ihnen habe, und dann sage ich es ihm oder ihr, wie es ist, dass es in meinem Leben, als ich so alt war wie sie, ein paar Leute gab, die sich um mich kümmerten und mir ein paar Kicks gaben, ohne dass sie das tun mussten, und dass ich’s deshalb eben auch versuchen würde, aber sie sollten nicht vergessen, dass die Teilnahme freiwillig sei und wenn jemand keine Lust habe, könne er auch gern in seine Scheißzelle gehen.

Das alles, wie unwichtig es auch sein mag, war undenkbar ohne ein Album, das drei Jahre zuvor, 1975, meine Wahrnehmung, mein Denken und Leben geändert, sogar auf den Kopf gestellt hatte, The Third von Soft Machine. Deshalb kann ich nur lachen, wenn jemand behauptet, eine Platte, ein Bild, ein Buch, ein Film könnte kein Leben aus der Bahn werfen. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis ich die Story darüber geschrieben hatte.

19.8.2013

STIMMEN MASCHINEN GEWEHRE

Für Christos Davidopoulos.

Mit Aussagen von Robert Wyatt, Mike Rathledge,

Rab Spall und acht Journalisten aus vier Ländern.

Der junge liegt auf seinem bett und hört musik auf einem plattenspieler der schon am 5. november 1975 veraltet war drehen sich platten und ich sehe dass sich alles dreht in seinem kopf weil sich die welt so schnell so verändert in zwei wochen wird er 17 er kann nicht tun was er will er fühlt sich einsam vermisst helfende hände und köpfe und einen zweiten körper und mit jedem tag wird deutlicher dort draußen irgendwo gibt es so viel mehr so viel anderes hinkommen aber wie.

Ich kenne eigentlich nur eine person in london die ich besuchen kann bei der es mir möglich ist auch das bad zu benutzen.

Kleine städte sind zu klein kleine familien sind zu klein der fernseher das budget das zimmer alles ist zu klein grau still wir sind nichts weiter als kluge affen und gott existiert nur deshalb weil wir ihn erfunden haben sagt wyatt der junge erkennt dass musik ein raum ist in dem er verschwinden kann wie durch einen gang in einen anderen raum und dass der musikraum viel größer ist als er bisher auch nur geahnt hatte in einer weniger bösartigen rassistischen und entfremdeten umgebung hätte ich wesentlich besser arbeiten können musik war nur etwas um eine party in schwung zu bringen ersatz und anbahnung für sex der verstärker für alkohol und andere drogen wir erleben eine periode irrationaler unruhe 32 jahre zurück zu denken ist eine nacht und nebel aktion und es scheint kaum etwas blöderes zu geben als auf einem der wenigen scharfen fotos aus diesem nebel zu erkennen dass eine schallplatte mein leben verändert hat womöglich mehr als alles andere und nicht durch worte sondern allein durch musik die umstände verstärken den effekt etwas wurde bei einem mailorderversand bestellt war nicht lieferbar und jemand in dieser firma legte ersatzweise die doppel lp soft machine third dazu die damals inzwischen fünf jahre alt verramscht wurde allgemeine ratlosigkeit in der clique als die lieferung verteilt wurde ich hatte eben pech gehabt ich hatte keine information zu dieser gruppe konnte auch über ihren namen keine verbindung zum mir damals unbekannten autor william s. burroughs herstellen die worte auf dem album sind nur namen titel daten nur das große foto über beide innenseiten beeinflusste mein hören vier typen in einem zimmer zwei auf dem bett links und rechts hocken zwei lange haare sonnenbrille cordhose gemusterte stiefel instrumente stehen herum flaschen und teller jeder für sich allein im raum schaut vor sich hin wie müde nach einem langen streit und sie sagen jetzt scheiß drauf von links nach rechts elton dean hugh hopper mike rathledge robert wyatt mein größtes problem sind diese ganzen wiederveröffentlichungen alter platten auf cds die die alten verträge wieder ans tageslicht brachten in den meisten fällen bin ich beschissen worden die großen plattenfirmen bei denen ich unter vertrag war zb cbs handeln sehr undurchsichtig sie behandeln ihre künstler und musiker wie scheiße sagt wyatt vier stücke eines je plattenseite jedes knapp unter 20 minuten was war das es klang nach jazz aber doch nicht nur nach pop aber doch nicht nur ich war total verwirrt ich stelle mir vor ich wollte mich dem verweigern aber es ging nicht es zog mich an und rein 5. november 1975 schrieb ich auf eine der plattenhüllen auf jede den titel und die genaue länge des stücks und auch noch total time 75:40 wenn so viel möglich ist was ist nicht möglich wo hört es auf die erfahrung dass niemand mit mir diese musik teilen mochte und dass mich alle ablehnenden kommentare was ist denn das für ein zeug das kann man doch nicht hören kalt ließen die gastmusiker auf third sind rab spall lyn dobson nick evans jimmy hastings was mich an diesem werk am stärksten berührte war dass der schlagzeuger der sänger war und speziell sein stück moon in june das einzige mit einem text die traurigste stimme der welt ich verstand nicht dass es von liebe sex betrug und heimweh in new york handelt ich kenne drei fassungen mit zum teil erheblich verändertem text die band weigerte sich beim stück von robert wyatt mehr als marginal mitzuwirken third wurde 1970 aufgenommen als third am 5. november 1975 bei mir landete war schon alles anders gleich würde mit mike rathledge das letzte gründungsmitglied die band verlassen haben robert wyatt war am 1. juni 1973 aus dem dritten stock gestürzt und ist seitdem querschnittsgelähmt ich war so betrunken dass es mir am sinnvollsten erschien die party auf diese weise zu verlassen.

Ich kenne eigentlich nur eine person in london die ich besuchen kann bei der es mir möglich ist auch das bad zu benutzen.

Die erste single von soft machine erschien 1967 es folgte eine us tour mit hendrix mit third war dann die entwicklung von psychedelischer rockmusik zu avantgardejazzpop vollzogen und third markierte zugleich das ende des sängers robert wyatt in der band im selben jahr auf seiner ersten solo lp der vermerk out of work pop singer nach der nächsten platte war auch der schlagzeuger robert wyatt aus der band keine zwei leute in der band hatten dasselbe im sinn die meisten bands waren ja recht stabil aber wir bastelten ständig rum und warfen uns gegenseitig raus oder liefen davon ich weiß nicht was am ende passierte irgendwann hörte ich nicht mehr hin ich hörte schon nicht mehr hin als ich noch dabei war dann seine eigene band dann ein hit mit i’m a believer robert wyatt und seine frau alfreda treten in die partei ein und aus dem musikerleben aus alle soft maschinisten waren also als ich am 5. november 1975 allein auf dem bett lag längst ganz woanders es ist vergnüglicher auf parteiversammlungen zu gehen als musik zu machen sagt wyatt soft machine nach third interessierte mich dann nur kurz und heute null es war nur noch so jazzrockscheiß wie bodybuilding schon kollabiert als der kommunistische sänger wyatt dann endlich richtig loslegt wie er will heute 32 jahre später sein neues soloalbum ich mag die nicht eindeutigen effekte in meinen songs sowohl rhythmischer als auch harmonischer art sagt wyatt ich erfinde die musik wie ein free jazz musiker aus dem nichts mein arbeitsprozess führt vom instinkt zur ordnung die rückkehr von werten wie religion und nation kotzt mich an die produktion des aktuellen albums sei von problemen überlastet gewesen wyatt kämpfte gegen seinen alkoholismus in einer weniger bösartigen rassistischen und entfremdeten umgebung hätte ich wesentlich besser arbeiten können.

Ich kenne eigentlich nur eine person in london die ich besuchen kann bei der es mir möglich ist auch das bad zu benutzen.

Er sieht ja nicht nur aus wie ein marxistisch materialistischer weihnachtsmann zuletzt versagt ihm gar die muttersprache es ist egal wie ein verblödeter journalist aussieht oder was ihm versagt wenn er was zu sagen versucht oder vielleicht nicht elton dean starb am 8. februar 2006 an herzinfarkt mike rathledge ist mit film und werbemusik reich geworden hugh hopper tut bei irgendeiner soft machine revival formation mit 32 jahre später interessiert mich plötzlich zum ersten mal rab spall der ein paar minuten auf third violine spielt also was ist los mit rab spall ich lande im netz stundenlang auf seiten die behaupten etwas über rab spall zu wissen aber sie wissen nichts außer soft machine third über rab spall endlich heißt es in der rubrik obscure canterbury bands rab spall kam aus oxford gründete 1963 die amazing band a free jazz outfit moment outfit habe ich in dem zusammenhang noch nie gehört rab spall hatte außerdem die band the korean war in der auch robert wyatt mitspielte wenige monate nach seinem einsatz bei third nahm rab spall das album roar auf das aber erst 17 jahre später 1997 erschien was passierte dazwischen steckt man als künstler so einen tiefschlag weg oder steckt man nur noch im dreck wo ist wo war rab spall der an einem meilenstein der popmusik beteiligt war in einer weniger bösartigen rassistischen und entfremdeten umgebung hätte ich wesentlich besser arbeiten können robert wyatt gehörte nicht zu den reformkommunisten während der glasnostphase bleibt er in der britischen kp ich wäre es noch wenn die kommunistische partei nicht harakiri begangen hätte in den letzten 32 jahren habe ich das doppelalbum third mindestens einmal im jahr gehört es zu kennen und seine umgebung war auch für ganz andere musik wichtig später kamen nur noch zwei musiker prince und charlie feathers die mein leben ebenso gründlich veränderten robert wyatt als schlüssel zu und verlängerung von soft machine third alle nerds spinner und angeber behaupten dass sie robert wyatt vergöttern einfach weil man sich mit seiner liebe zu wyatt interessant machen kann was für ein blödsinn für mich third als lektion dass es keine musik keine kunst gibt die sich begrenzen lassen müsste.

Ich kenne eigentlich nur eine person in london die ich besuchen kann bei der es mir möglich ist auch das bad zu benutzen.

Meine vergangenheit kommt mir nicht abgetrennt von der gegenwart vor sagt wyatt sondern als die einzige quelle aus der ich schöpfen kann vor allem die musik meiner kindheit und jugend wird mir immer wichtiger buddy holly glenn miller bossa nova ich erfinde die musik wie ein free jazz musiker aus dem nichts nach der tour mit hendrix waren die dinge zwischen robert wyatt und allen anderen polarisiert manchmal stand robert von seinem schlagzeug auf und ging weil ihm nicht gefiel was wir spielten oder geschrieben hatten es gab aber auch abende an denen wir uns hinter seinem rücken über ihn lustig machten sagte mike rathledge fünf jahre später konnte ich diese tiefen risse innerhalb der gruppe irgendwie spüren vermutlich kamen meine extremen gefühle daher weil sich meine eigenen vergangenen und zukünftigen risse im gesamten werk spiegelten sie gingen noch viel tiefer robert wyatt 37 jahre nach third ich habe immer noch alpträume auch im wachen zustand ich träume mein ausschluss wäre nur eine vorübergehende laune gewesen und ich würde wieder in die herde aufgenommen dann wache ich auf wie schlimm meine deportation aus soft machine für mich war tja als ich mir das kreuz brach kam ich leichter damit klar.

Aus: Beat Stories. Hrsg. Thomas Kraft.

Blumenbar, München 2009

I REMEMBER CHET

Es muss so 80 oder 81 gewesen sein, als ich Chet Baker das erste Mal sah. Ein Freund von mir organisierte in einer oberbayrischen Kleinstadt Jazzkonzerte, und ich berichtete darüber im Lokalblatt. Als er mir erzählte, dass es ihm gelungen sei, das Chet Baker Quartett zu verpflichten, sagte mir das nicht viel – sicher, in den 50er-Jahren hatte er mit Gerry Mulligan und »My Funny Valentine« seinen Hit gehabt.

Es war schon Abend, und im Vorraum des einzigen Kinos am Ort standen schon einige Leute herum. Der vereinbarte Zeitpunkt für Aufbau und Soundcheck war längst vorbei, aber keine Spur von Chet Baker, seinem Trio oder einem Techniker. Mein Freund stand kurz vor einem Herzinfarkt, und jetzt sprach er von Gerüchten über die Unzuverlässigkeit des Trompeters, und dass der sich sein Comeback zwar hart erarbeitete, aber von der Drogensucht wohl doch nicht losgekommen sei. In seiner Verzweiflung sah er sich sogar schon vor das Problem gestellt, Stoff für Chet Baker besorgen zu müssen, und er hätte ihn auch besorgt, für den Liebling seines verstorbenen Bruders, für den James Dean des Jazz, wie sie ihn nannten, hätte er das getan.

Ich stand in der Nähe der Kasse, als sie endlich kamen, aber ich erkannte ihn erst, als sein Trio wütend auf die Kassenfrau einredete, weil sie diesen dürren älteren Herrn mit Brille nicht ohne Eintrittskarte durchlassen wollte. Sie drückte ihm die Hand vor die Brust und er blieb einfach stehen, sagte keinen Ton, sah zu Boden und wartete ab.

In der Mitte der Bühne stand ein Stuhl, und da saß Chet Baker, die Beine übereinander geschlagen, den Rücken gekrümmt. Die Trompete zeigte, auch wenn er sie spielte, auf den Boden, kein Blick ins Publikum. Und so war auch die Art, wie er Trompete spielte. Es war der Klang von Traurigkeit, Depression und Krankheit. Manche seiner Melodien waren fast fröhlich, aber alles hatte diesen Klang. Bei einigen Stücken sang er dazu, dahingehauchte unverständliche Sätze. Das Flüstern von James Dean, das niemanden etwas angeht.

Aber ebenso wie Dean in seinen Filmen nicht nur den Einsamen und Gescheiterten verkörperte, sondern den zugleich Aggressiven und Leidenschaftlichen, hatte sich Chet Baker für sein Quartett drei Musiker ausgesucht, die zwar nicht ausgelassen, aber doch kräftig spielten. Junge frische Männer, ernsthaft und konzentriert, noch nicht in sich selbst versunken, aber doch schon ausgeprägt diese Distanziertheit. Sie passten sehr gut zusammen. Trotzdem kommt es mir in meiner Erinnerung fast so vor, als hätte Chet Baker an diesem Abend allein gespielt.

Tatsächlich allein sah ich ihn dann zwei oder drei Jahre später, diesmal nicht in einem gut riechenden alten Kino, sondern in der neugebauten Pausenhalle einer Hauptschule, und er war in eine dieser Allstar-Bands geraten, die das Geld zusammenbringt und sonst nichts. Armer Chet, dachte ich, noch ehe der erste Ton gespielt wurde. Er saß zwar wieder auf seinem Stuhl in der Mitte, umgeben jedoch von Musikern, denen die Selbstgefälligkeit nur so aus den Poren dampfte. Der strahlende Larry Coryell zupfte die Gitarre, Alphonze Mouzon im roten Trainingsanzug arbeitete am Schlagzeug, und zwei andere von dieser Marke waren dabei, allesamt gut gelaunt und wild entschlossen, Jazz mit Rock zu exekutieren und umgekehrt. Diesen Haufen konnte Chet Baker nicht aufhalten.