2,99 €

Mehr erfahren.

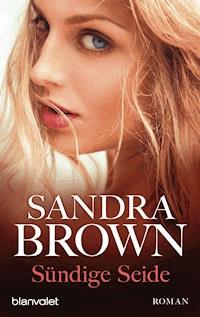

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Claire Laurent ist dort aufgewachsen, wo New Orleans am heißesten ist. In ihrem Blut mischen sich alter Südstaatenadel mit eisernem Willen und überzeugendem Charme: Gegen alle gesellschaftlichen Widerstände hat sie ihr Versandunternehmen für edle Seidendessous zu einem sensationellen Erfolg geführt. Doch sie hat auch einen erbitterten Feind! Der fanatische Fernsehprediger Jackson Wilde prangert ihre raffinierten Modelle in einer Hetzkampagne als Teufelswerk an. Als er wenig später ermordet wird, fällt der Verdacht natürlich sofort auf Claire …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 668

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Buch

»Wir verkaufen Dessous und Accessoires. Unsere Kundinnen sollen sich schön und begehrenswert fühlen. French Silk verkauft Fantasien. Wir haben die Reizwäsche gesellschaftsfähig gemacht.« Das ist die Firmenphilosophie von Claire Laurent aus New Orleans. Karriere, Aufstieg, Ansehen und Macht – das sind schon immer magische Worte gewesen für Claire, die illegitime Tochter einer von der Gesellschaft verstoßenen Mutter. Und mit eisernem Willen hat sie es schließlich geschafft, ihr Unternehmen zu atemberaubendem Erfolg zu führen. Die Philosophie von Jackson Wilde ist eine ganz andere. Er ist fromm, fanatisch und wettert gegen das Böse, am wirkungsvollsten vom Bildschirm aus. Und jetzt startet er eine Hetzkampagne gegen Claire und French Silk. Als Wilde kurz darauf ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht natürlich sofort auf Claire ...

Autorin

Sandra Brown ist heute eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt. Jeder ihrer Romane erreichte Spitzenplätze in den englischen und amerikanischen Bestsellerlisten. Sandra Brown wurde mehrfach mit dem New York Times Award ausgezeichnet, und ihre Bücher werden weltweit in neunundzwanzig Sprachen übersetzt. In Deutschland ist gerade ihr neuer Psychothriller »Weißglut« erschienen. Sandra Brown lebt mit ihrer Familie in Arlington, Texas.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sandra-brown.de

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Ein Blauhäher flatterte heran und ließ sich auf den Zehen des nackten Cherubs nieder. Zu hochnäsig, um mit dem schlichten Spatzen in einem Becken zu planschen, nahm der Häher nur einen Schluck Wasser und schoß dann wieder aus dem Hof. Ihm schien die Ruhe innerhalb der alten, mit blühenden Kletterpflanzen bedeckten Ziegelmauern nicht zuzusagen. Hummeln summten geschäftig zwischen den pastellfarbenen Blüten herum. Der Farn in den aufgehängten Körben tropfte noch nach einem frühmorgendlichen Schauer. Auf den wachsigen Blättern der Philodendren und Kamelienbüsche glänzten Regentropfen in der strahlenden Sonne.

»Also ließ Rapunzel ihr schönes, blondes Haar herunter, und der Prinz kletterte an den schweren Locken die steinerne Mauer des Turmes hinauf.«

Claire Laurent, die aufmerksam zugehört hatte, sah ihre Mutter skeptisch an. »Tut das nicht weh, Mama?«

»Im Märchen nicht, Liebling.«

»Ich hätte auch gern langes, blondes Haar.« Das Mädchen seufzte sehnsüchtig.

Mary Catherine tätschelte den rostroten Lockenschopf ihrer fünfjährigen Tochter. »Dein Haar ist unbeschreiblich schön.«

Die Ruhe im Hof wurde unvermittelt von Tante Laurel gestört, die durch die Fliegentür stürmte. »Mary Catherine, sie sind wieder da! Und diesmal haben sie ein Papier, in dem steht, daß sie Claire mitnehmen dürfen.«

Mary Catherine starrte ihre Tante verständnislos an. »Wer ist da?«

Claire wußte es. Selbst wenn ihre Mutter ihn vergessen hatte, Claire erinnerte sich an den Mann in dem dunklen Anzug, der nach starken Pfefferminzbonbons und billiger Brillantine gerochen hatte. Zweimal war er ins Haus gekommen und hatte Tante Laurels Salon mit seinem widerwärtigen Gestank verpestet. Jedesmal hatte ihn eine Frau mit einer großen ledernen Aktentasche begleitet. Sie redeten mit Tante Laurel und Mary Catherine über sie, als wäre sie taub oder gar nicht da.

Claire verstand nicht alles, was gesagt wurde, aber sie begriff, worum es bei diesen Gesprächen ging. Tante Laurel war danach immer bekümmert, und ihre Mutter litt entsetzlich. Nach dem letzten Besuch hatte sie drei Tage weinend im Bett gelegen. Es war einer ihrer schlimmsten Anfälle gewesen und hatte ihrer Tante noch mehr Kummer bereitet.

Claire huschte hinter den schmiedeeisernen Stuhl, in dem ihre Mutter saß, und versuchte sich möglichst klein und unsichtbar zu machen. Angst schnürte ihr die Kehle zu und ließ das Herz in der kleinen Brust wild klopfen.

»Herrje, herrje!« Tante Laurels Kinne schwabbelten. Ihre fleischigen Finger verkrampften sich um das Handtuch in ihren Händen. »Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mary Catherine, was soll ich denn tun? Sie behaupten, sie dürfen sie mitnehmen.«

Der Mann erschien zuerst. Sein Falkenblick schoß herrisch im Hof umher und blieb schließlich auf der schönen jungen Frau haften, die wie ein lebendes Porträt vor dem pittoresken Hintergrund lagerte.

»Guten Morgen, Miss Laurent.«

Aus dem Versteck hinter ihrer Mutter sah ihn Claire lächeln. Sein Lächeln gefiel ihr nicht. Es war so unaufrichtig wie das Grinsen auf einer Mardi-Gras-Maske. Selbst hier draußen konnte sie sein ekelerregend süßliches Haarwasser und die Pfefferminzbonbons riechen.

Tante Laurels Worte hatten ihr einen entsetzlichen Schrecken eingejagt. Wohin mitnehmen? Ohne ihre Mutter konnte sie nirgendwohin. Wenn man sie wegbrachte, wer würde sich dann um Mama kümmern und ihr etwas vorsingen, wenn sie traurig war? Wer würde sie suchen, wenn sie sich in einem ihrer Anfälle aus dem Haus schlich?

»Man hat Ihnen die Vormundschaft für Ihre Tochter entzogen«, sagte die triste Frau in dem häßlichen grauen Kleid ruppig zu Mary Catherine. »Diese Umgebung ist nicht gut für Ihr Kind. Sie wollen doch das Beste für sie, nicht wahr?«

Mary Catherines schmale Hand flatterte an ihre Brust und befingerte die Perlenkette über ihrem Spitzenkragen. »Ich verstehe das nicht. Das ist alles so ... verwirrend.«

Der Mann und die Frau sahen einander an. Der Mann sagte: »Machen Sie sich keine Sorgen, Miss Laurent. Man wird sich gut um Ihr kleines Mädchen kümmern.« Er nickte der Frau knapp zu, und sie kam hinter den Stuhl und packte Claire am Arm.

»Nein!« Claire riß ihren Arm aus der heißen, schwitzigen Umklammerung und wich zurück. »Ich will nicht mit Ihnen gehen. Ich will bei meiner Mama bleiben.«

»Jetzt komm, Claire«, lockte die Frau mit dürrem Lächeln. »Wir bringen dich zu einem Haus, wo viele andere Kinder zum Spielen sind. Es wird dir gefallen. Ganz bestimmt.«

Claire glaubte ihr nicht. Sie hatte eine spitze Nase und unstete Augen wie die Ratten, die durch den Müll in den Gassen des französischen Viertels huschten. Sie war nicht hübsch, nicht sanft und roch nicht gut, und obwohl sie versuchte, freundlich zu sprechen, klang ihre Stimme nicht so melodiös wie Mamas.

»Ich komme nicht mit«, erklärte Claire mit dem Starrsinn einer Fünfjährigen. »Ohne meine Mama gehe ich nirgendwohin.«

»Du wirst es müssen.«

Wieder langte die Frau nach Claire. Diesmal ließ sie sie nicht mehr los, obwohl Claire sich mit aller Gewalt zu befreien versuchte. »Nein! Nein!« Die Fingernägel der Frau gruben sich in ihren Arm und ritzten die Haut auf. »Lassen Sie mich los! Ich will bei meiner Mama und bei Tante Laurel bleiben!«

Sie kreischte, zappelte, trat und schlug um sich, stemmte die Absätze ihrer schwarzen Lackschühchen in die Ziegel und tat alles nur Erdenkliche, um sich dem Griff der Frau zu entziehen, aber die war unerbittlich.

Tante Laurel hatte ihre Fassung wiedergefunden und redete auf den Mann ein, der ein Kind von seiner Mutter trennen wollte: »Mary Catherine leidet manchmal unter Melancholie, aber das tun wir doch alle. Sie empfindet sie nur tiefer. Sie ist eine wunderbare Mutter. Claire vergöttert sie. Glauben Sie mir, sie ist völlig harmlos.«

Ohne auf Tante Laurels Flehen zu achten, zerrte die Frau Claire durch die Fliegentür in die Küche. Das Kind drehte sich nach seiner Mutter um. »Mama!« schrie es. »Mama, sie dürfen mich nicht wegbringen!«

»Hör auf zu brüllen!« Die Frau schüttelte Claire so heftig, daß sich das Mädchen aus Versehen auf die Zunge biß und vor Schmerz noch lauter schrie.

Durch das Geheul ihrer Tochter wurde Mary Catherine schließlich aus ihrer Trance gerissen und begriff, daß Claire in Gefahr war. Sie erhob sich so schwungvoll aus dem schmiedeeisernen Stuhl, daß er nach hinten kippte und zwei Pflasterziegel zerschmetterte. Sie rannte zur Fliegentür und hatte sie schon beinahe erreicht, als der Mann sie mit der Hand an der Schulter packte und zurückriß.

»Diesmal können Sie uns nicht aufhalten, Miss Laurent. Wir haben das Recht, Ihre Tochter aus Ihrer Obhut zu entfernen.« »Eher bringe ich Sie um.« Mary Catherine ergriff eine Vase auf dem Patio-Tisch und holte damit zu einem Schlag auf seinen Kopf aus.

Mit einem dumpfen Schlag traf Bleikristall auf Fleisch. An der Schläfe des Sozialarbeiters platzte eine sieben Zentimeter lange Wunde auf. Mary Catherine ließ die Vase fallen, die auf dem Ziegelpflaster zersprang. Wasser durchnäßte den dunklen Anzug des Mannes. Rosen lagen verstreut zu ihren Füßen.

Er brüllte vor Zorn und Schmerz. »Völlig harmlos, ja leck mich«, schrie er Tante Laurel an. Sie war herbeigeeilt, um Mary Catherine zurückzuhalten.

Obwohl sich ihr Mund nach dem Biß mit Blut füllte, wehrte sich Claire weiterhin gegen die Frau, die sie durch das Haus schleifte. Der Mann folgte ihnen fluchend, wobei er versuchte, den Blutstrom von seiner Schläfe mit einem Taschentuch zu stillen.

Claire schaute so lange wie möglich zu ihrer Mutter zurück. Mit qualvoll verzerrtem Gesicht wehrte sich Mary Catherine gegen Tante Laurels Griff. Flehend streckte sie die Arme nach ihrer Tochter aus.

»Claire. Claire. Mein kleines Mädchen.«

»Mama! Mama! Mama!«

Claire setzte sich plötzlich in ihrem großen Bett auf. Keuchend rang sie nach Atem. Ihr Mund war wie ausgedörrt, und die Kehle war wund vom lautlosen Schreien im Schlaf. Das Nachthemd klebte ihr an der feuchten Haut.

Sie warf die Decke zurück, zog die Beine an und stützte die Stirn auf die Knie. Sie hob den Kopf erst wieder, als sie den Alptraum vollständig abgeschüttelt hatte und die Dämonen aus der Vergangenheit sich wieder in die Schlupfwinkel in ihrem Unterbewußtsein verkrochen hatten.

Sie stand auf und ging durch den Korridor zum Zimmer ihrer Mutter. Mary Catherine schlief friedlich. Erleichtert trank Claire am Waschbecken im Bad ein Glas Wasser und kehrte dann in ihr Schlafzimmer zurück. Sie wechselte das Nachthemd und strich die Laken glatt, bevor sie sich wieder ins Bett legte.

In letzter Zeit plagten sie immer wieder Alpträume, in denen sie die schrecklichsten Augenblicke ihrer unruhigen Kindheit durchleben mußte. Sie wußte, woher die Träume kamen. Sie rührten von dem Bösen her, das zur Zeit den Frieden und die Sicherheit bedrohte, die sie so verbissen zu verteidigen versuchte.

Sie hatte geglaubt, die Schmerzen der Vergangenheit wären so tief vergraben, daß sie nie wieder auftauchen könnten. Aber ein bösartiger Eindringling erweckte sie zu neuem Leben. Er bedrohte alles, was sie liebte. Er drohte, ihr Leben zu zerstören.

Wenn sie nicht zu einschneidenden Maßnahmen griff und den Lauf der Ereignisse änderte, würde er alles zerstören, was sie sich aufgebaut hatte.

Kapitel 1

Der Reverend Jackson Wilde war in den Kopf, ins Herz und in die Hoden getroffen worden. Cassidy hielt das vom ersten Augenblick an für einen wichtigen Hinweis.

»Was für eine Sauerei.«

Die Leichenbeschauerin untertrieb, fand Cassidy. Er vermutete, daß der Mord mit einem aus nächster Nähe abgefeuerten kurzläufigen .38er Revolver begangen worden war. Hohlmantelgeschosse. Der Täter hatte es zweifellos darauf abgesehen, das Opfer zu zerfetzen. Gewebe war auf das Kopfbrett und die Laken gespritzt. Die Matratze hatte sich mit Blut vollgesogen, das sich unter dem Körper angesammelt hatte. Abgesehen von dem verheerenden Schaden, den die Kugeln angerichtet hatten, war das Opfer nicht mißhandelt oder verstümmelt worden. So grausig es auch aussah, Cassidy hatte schon Schlimmeres gesehen.

Das Unangenehmste an diesem Mord war die Identität des Opfers. Cassidy hatte die Sondermeldung in seinem Autoradio gehört, während er sich durch den morgendlichen Stoßverkehr gekämpft hatte. Er hatte augenblicklich und ohne Rücksicht auf die Verkehrsregeln gewendet, obwohl er kein Recht hatte, ohne offizielle Aufforderung am Tatort zu erscheinen. Die Polizisten, die das Fairmont-Hotel abgeriegelt hatten, hatten ihn erkannt und automatisch angenommen, daß er als offizieller Vertreter des Orleans Parish District Attorneys da war. Niemand hatte ihn davon abgehalten, die San-Louis-Suite im siebten Stock zu betreten, wo sich die Detektive gegenseitig auf die Füße traten und wahrscheinlich mehr Beweismaterial unbrauchbar machten, als sie fanden.

Cassidy wandte sich an die Leichenbeschauerin. »Was halten Sie davon, Elvie?«

Dr. Elvira Dupuis war ein stämmiges, grauhaariges Mannweib. Ihr Liebesleben gab ständig Anlaß zu neuen Gerüchten, allerdings besaß keiner der Zuträger Erfahrungen aus erster Hand. Sie wurde von wenigen gemocht, aber niemand zweifelte an ihrer Kompetenz.

Die Pathologin rückte die Brille zurecht und antwortete: »Ich vermute, daß ihn der Kopfschuß drangekriegt hat. Die Kugel hat das meiste von seiner grauen Hirnmasse zerstört. Die Brustwunde erscheint mir ein bißchen zu weit rechts, um durchs Herz zu gehen, aber ich kann sie erst als Todesursache ausschließen, wenn ich ihm die Brust aufgeknackt habe. Der Schuß in die Eier hätte ihn wahrscheinlich nicht umgebracht, jedenfalls nicht gleich.« Sie sah zu dem stellvertretenden Staatsanwalt auf und grinste schadenfroh. »Obwohl er ihm bestimmt ganz schön die Tour vermasselt hätte.«

Cassidy verzog einfühlsam das Gesicht. »Ich frage mich, welcher Schuß zuerst abgefeuert wurde.«

»Keine Ahnung.«

»Ich tippe auf den Kopf.«

»Warum?«

»Der Schuß in die Brust hätte ihn vielleicht nicht umgebracht, aber bestimmt gelähmt.«

»Seine Lungen wären vollgelaufen. Und?«

»Und wenn mir jemand in die Hoden schießen würde, dann würde ich automatisch versuchen, sie zu schützen.«

»Also sich im Todeskampf die Eier halten?«

»So in etwa.«

Sie schüttelte den Kopf. »Wildes Arme lagen neben dem Körper. Keine Anzeichen für einen Kampf oder irgendwelche Gegenwehr. Er kannte vermutlich seinen Mörder. Vielleicht hat er sogar geschlafen. Er hat es nicht kommen sehen.«

»Das tun die Opfer selten«, murmelte Cassidy. »Wann, meinen Sie, ist es passiert?«

Sie nahm die rechte Hand des Leichnams und drehte sie im Handgelenk, um die Starre zu überprüfen. »Mitternacht. Vielleicht früher.« Sie ließ die Hand wieder auf das Laken fallen und fragte: »Kann ich ihn jetzt haben?«

Cassidy musterte die entstellte Leiche ein letztes Mal. »Bedienen Sie sich.«

»Ich werde zusehen, daß Sie eine Kopie des Autopsieberichts bekommen, sobald ich fertig bin. Rufen Sie bloß nicht an und hetzen mich, bevor ich durch bin, sonst dauert’s nur noch länger.«

Dr. Dupuis ging davon aus, daß er den Fall verfolgen würde. Er widersprach ihr nicht. Es war nur eine Frage der Zeit. Er würde diesen Fall übernehmen.

Cassidy trat beiseite, um der Spurensicherung Platz zu machen, und führte eine kurze Bestandsaufnahme des Hotelschlafzimmers durch. Die Gegenstände auf dem Nachttisch waren bereits auf Fingerabdrücke hin untersucht worden. Ein paar Dinge waren sorgfältig in Plastiktüten verpackt und beschriftet worden. Raub konnte man als Motiv ausschließen. Unter den Sachen auf dem Nachttisch war eine Rolex.

Ein Polizeifotograf machte Aufnahmen. Ein weiterer Polizist krabbelte auf den Knien herum und suchte mit Arzthandschuhen den Teppich nach Stoffasern ab.

»War die Presse schon da?«

»Nee«, antwortete der kniende Beamte.

»Halten Sie sie so lange wie möglich von hier fern, und rücken Sie keine wichtigen Informationen raus. Unser Büro wird heute noch eine Erklärung abgeben, sobald wir alle Fakten haben.«

Der Beamte bestätigte die Anweisungen mit einem Nicken.

Cassidy überließ die Polizisten ihrer Arbeit und ging in den Salon der Suite. Schwere Vorhänge waren vor die zwei Panoramafenster gezogen worden, so daß der Raum trotz der pastellfarbenen und weißen Einrichtung dämmrig und unheimlich wirkte. In der Ecke eines pfirsichfarbenen Samtsofas kauerte mit gesenktem Kopf eine junge Frau. Sie hatte das Gesicht in den Händen vergraben und schluchzte erbärmlich. Ein junger Mann saß neben ihr. Er sah nervös, fast verängstigt aus und versuchte vergebens, sie zu trösten.

Sie wurden von einem Kriminalbeamten aus dem Morddezernat des New Orleans Police Department verhört. Howard Glenn war seit mehr als zwanzig Jahren in der Abteilung, aber er war ein Einzelgänger und bei den Kollegen nicht besonders beliebt. Seine äußere Erscheinung war nicht gerade anziehend oder dazu geeignet, neue Freunde zu finden. Er wirkte schmuddlig und unordentlich, rauchte kettenweise filterlose Camels und sah insgesamt so aus, als gehörte er in einen film noire aus den vierziger Jahren. Aber man respektierte ihn bei der Polizei wie bei der Staatsanwaltschaft wegen seiner verbissenen Untersuchungsmethoden.

Als Cassidy näher kam, schaute Glenn auf und sagte: »Hallo, Cassidy. Sie sind schnell gekommen. Hat Crowder Sie geschickt?«

Anthony Crowder war der District Attorney des Bezirks Orleans und Cassidys Boß. Cassidy überging die Frage und machte eine Kopfbewegung zu dem Paar auf dem Sofa. »Wer ist das ?«

»Sehen Sie nicht fern?«

»Keine religiösen Sendungen. Hab’ seine Show nie gesehen.«

Glenn drehte den Kopf zur Seite und sagte aus dem Mundwinkel, so daß nur Cassidy ihn hören konnte: »Pech für Sie. Jetzt haben sie ihn abgesetzt.« Dann klärte er ihn auf: »Das ist die Frau des Evangelisten, Ariel Wilde, und sein Sohn Joshua.«

Der junge gutaussehende Mann sah zu Cassidy auf. Cassidy streckte die rechte Hand aus. »Cassidy, stellvertretender Bezirksbevollmächtigter.«

Joshua Wilde reichte ihm die Hand. Sein Griff war fest, aber seine Hände waren weich, glatt und gepflegt, die Hände eines Müßiggängers. Er hatte ausdrucksvolle braune Augen und langes, oben gewelltes, mausbraunes Haar.

Er sprach mit Südstaatenakzent. Seine Stimme klang so kultiviert wie ein Faß Jack Daniels. »Finden Sie das Monster, das meinem Vater das angetan hat, Mr. Cassidy.«

»Das habe ich vor.«

»Und bringen Sie ihn schleunigst vor den Richter.«

»Ihn? Sind Sie sicher, daß ein Mann Ihren Vater umgebracht hat, Mr. Wilde?«

Das verwirrte Joshua Wilde. »Keineswegs. Ich meinte nur . . . ich verwende das männliche Pronomen im übertragenen Sinn.«

»Dann hätte es also auch eine Frau sein können.«

Bis jetzt hatte die Frau ihn ignoriert und in ein Kleenex geweint. Plötzlich warf sich Ariel Wilde das hellblonde, glatte Haar über die Schulter und fixierte Cassidy mit wildem, fanatischem Blick. Ihr Teint hatte nicht mehr Farbe als die weiße Gipslampe auf dem Tisch neben dem Sofa, aber sie hatte wunderschöne blaue Augen, die durch außergewöhnlich lange Wimpern und den Glanz frischer Tränen noch hervorgehoben wurden.

»Lösen Sie so Ihre Mordfälle, Mr.... wie war noch Ihr Name?«

»Cassidy.«

»Lösen Sie Ihre Fälle, indem Sie Wortspiele treiben?«

»Manchmal ja.«

»Sie sind keinen Deut besser als dieser Detective.« Verächtlich bleckte sie die Zähne in Howard Glenns Richtung. »Statt den Mörder zu jagen, belästigt er Josh und mich.«

Cassidy tauschte einen vielsagenden Blick mit Glenn. Der Detective zuckte mit den Achseln und überließ Cassidy kommentarlos das Feld. »Bevor wir ›den Mörder jagen‹ können, Mrs. Wilde«, erklärte Cassidy, »müssen wir genau herausfinden, was Ihrem Mann zugestoßen ist.«

Sie zeigte auf das blutdurchtränkte Bett nebenan und kreischte: »Es ist doch klar, was passiert ist.«

»Nicht immer.«

»Glauben Sie, wir hätten Jackson gestern nacht allein in die Suite gelassen, wenn wir gewußt hätten, daß jemand ihn umbringen will?«

»Sie beide haben Reverend Wilde gestern nacht allein gelassen? Wo waren Sie?« Cassidy ließ sich auf dem Rand des kleinen Zweisitzersofas neben ihrem nieder. Er sah sich die Frau und ihren Stiefsohn genau an. Beide schienen etwa Ende Zwanzig zu sein.

»Wir waren in meiner Suite und haben geübt«, antwortete Josh.

»Was geübt?«

»Mrs. Wilde singt in allen Kreuzzugsgottesdiensten und in den Fernsehsendungen«, erläuterte Glenn. »Mr. Wilde spielt das Klavier.«

Wie geschickt von Jackson Wilde, sein Missionsunternehmen als Familienbetrieb zu führen, dachte Cassidy. Er mochte Fernsehprediger nicht und hatte bislang nichts gesehen, was seine Vorurteile widerlegt hätte. »Wo ist Ihre Suite, Mr. Wilde?« fragte er.

»Am Ende des Gangs. Daddy hat alle Zimmer auf diesem Stockwerk reservieren lassen.«

»Warum?«

»Das machte er immer. Um unsere Privatsphäre zu wahren. Daddys Jünger nehmen fast alles auf sich, um in seiner Nähe zu sein. Er liebte die Menschen, aber zwischen den Gottesdiensten brauchte er Ruhe und Abgeschiedenheit. Er und Ariel wohnten in dieser Suite. Ich nahm die nächstgrößere, damit ein Klavier zum Üben aufgestellt werden konnte.«

Cassidy wandte sich an die frischgebackene Witwe.

»Diese Suite hat zwei Schlafzimmer. Warum haben Sie nicht bei Ihrem Mann geschlafen?«

Mrs. Wilde antwortete mit einem verächtlichen Schniefen. »Das hat er mich schon gefragt«, sagte sie und blickte wieder vernichtend zu Detective Glenn. »Ich bin gestern erst spätnachts ins Bett gegangen und wollte Jackson nicht stören. Er war erschöpft, deshalb habe ich im anderen Schlafzimmer geschlafen.«

»Wann war das?«

»Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.«

Cassidy sah Josh fragend an. »Wissen Sie noch, wann sie ihr Zimmer verlassen hat?«

»Leider nicht. Spät.«

»Nach Mitternacht?«

»Viel später.«

Fürs erste beließ Cassidy es dabei. »Haben Sie mit Ihrem Gatten gesprochen, als Sie in die Suite kamen, Mrs. Wilde?«

»Nein.«

»Sind Sie zu ihm gegangen und haben ihm einen Kuß gegeben?«

»Nein. Ich ging durch die Tür, die direkt vom Korridor in mein Zimmer führt. Ich hätte nach ihm sehen sollen«, schluchzte sie. »Aber ich dachte doch, er schläft friedlich.«

Cassidy warnte Glenn mit einem scharfen Blick vor dem naheliegenden Bonmot. Statt dessen sagte der Detective: »Leider hat Mrs. Wilde den Leichnam ihres Gatten erst heute morgen entdeckt.«

»Als er nicht auf seinen Weckruf reagierte«, bestätigte sie mit gebrochener Stimme. Sie nahm das durchnäßte Kleenex und drückte es sich unter die Nase. »Wenn ich mir vorstelle, daß er da drin war . . . tot . . . während ich nebenan geschlafen habe.«

Sie schloß die Augen und sank gegen ihren Stiefsohn. Er legte einen Arm um ihre Schultern und flüsterte leise in ihr Haar.

»Nun, das wäre vorerst alles.« Cassidy stand auf.

Glenn folgte ihm zur Tür. »Die Sache stinkt doch wie Fisch von letzter Woche.«

»Ach, ich weiß nicht», antwortete Cassidy. »Die Geschichte ist fast zu plump für eine Lüge.«

»Für mich ist die Sache klar. Sie sind heiß aufeinander und haben den Prediger abserviert, um freie Bahn zu haben.«

»Vielleicht«, meinte Cassidy unverbindlich. »Vielleicht auch nicht.«

Glenn musterte ihn kritisch und zündete sich eine Camel an. »Ein schlaues Kerlchen wie Sie fällt doch nicht auf so hübsche blaue Augen rein, oder, Cassidy? Und auf all das Geheule? Mann, bevor Sie aufgetaucht sind, haben sie laut gebetet.« Er nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette. »Sie glauben doch nicht etwa, daß sie die Wahrheit sagen?«

»Aber natürlich glaube ich ihnen.« Als Cassidy aus der Tür trat, warf er einen Blick über die Schulter zurück und ergänzte: »Genausoweit, wie ich durch einen Hurrikan pissen kann.«

Er fuhr allein im Fahrstuhl nach unten und landete in einem Inferno. Die Lobby des Fairmont-Hotels erstreckte sich über einen ganzen Block. Normalerweise war sie mit ihren samtschwarzen Wänden, den roten Samtmöbeln und den Blattgoldakzenten ein Hort vornehmer Erhabenheit und des Luxus – das Fairmont war die große alte Dame unter den Hotels. Aber an diesem Morgen wimmelte es hier von verärgerten Menschen. Die Polizisten versuchten, die aggressiven Reporter zu ignorieren, die sich wie besessen auf alles stürzten, was irgendwie mit dem spektakulären Mord an Jackson Wilde zu tun hatte. Die Hotelgäste, die von der Polizei zusammengetrieben und im Ballsaal verhört worden waren, wurden nun nacheinander entlassen; sie schienen aber nicht gehen zu wollen, ohne ihrer Entrüstung Luft gemacht zu haben. Hotelbedienstete wurden befragt, während sie zugleich versuchten, die aufgebrachte Kundschaft zu beschwichtigen.

Gefolgsleute des Reverend Jackson Wilde, die vom Ableben ihres Führers erfahren hatten, trugen zu dem Chaos bei, indem sie sich in der Lobby versammelten und sie kurzfristig in eine Wallfahrtsstätte verwandelten. Sie weinten lautstark, stimmten spontan Gebete an, sangen Hymnen und riefen den Zorn des Allmächtigen auf denjenigen herab, der den Fernsehprediger ermordet hatte.

Cassidy drängte sich durch die lärmende Menge und versuchte, unbemerkt von den Medien zum Ausgang an der University Street zu gelangen, aber vergebens. Die Reporter umzingelten ihn.

»Mr. Cassidy, was haben Sie gesehen –«

»Nichts.«

»Mr. Cassidy, war er –«

»Kein Kommentar.«

»Mr. Cassidy –«

»Später.«

Er zwängte sich zwischen ihnen hindurch, duckte sich unter Kameras hinweg, schob hingehaltene Mikrofone beiseite und weigerte sich wohlweislich, irgend etwas zu sagen, ehe sein Vorgesetzter Crowder ihm den Auftrag gegeben hatte, den Mordfall Wilde zu verfolgen.

Vorausgesetzt, Crowder tat das.

Nein, daran durfte es keinen Zweifel geben. Er mußte es tun.

Cassidy war so scharf auf diesen Fall, daß ihm fast das Wasser im Mund zusammenlief. Mehr noch, er brauchte ihn.

Yasmine schritt mit hoch erhobenem Kopf durch die automatischen Türen des Internationalen Flughafens von New Orleans. Ein Träger folgte ihr mit zwei Koffern auf seinem Karren.

Auf ein Hupen hin entdeckte Yasmine Claires LeBaron, der wie vereinbart am Straßenrand wartete. Ihre Koffer wurden im Kofferraum verstaut, den Claire vom Armaturenbrett aus öffnete, der Träger erhielt sein Geld, und Yasmine glitt mit einem Aufblitzen der braunen Schenkel und gefolgt von einer Duftwolke Gardenienparfüm auf den Beifahrersitz.

»Guten Morgen«, sagte Claire. »Wie war dein Flug?«

»Hast du schon das von Jackson Wilde gehört?«

Claire Laurent schaute über die linke Schulter und tauchte dann wagemutig in den fließenden Verkehr. »Was hat er jetzt schon wieder angestellt?«

»Du hast es nicht gehört?« stieß Yasmine hervor. »Jesus, Claire, was hast du heute morgen gemacht?«

»Rechnungen kontrolliert und . . . Warum?«

»Hast du keine Nachrichten gesehen? Kein Radio gehört?«

Erst jetzt fiel Yasmine auf, daß im Wagen eine Kassette spielte.

»Ich habe diese Woche absichtlich auf alle Nachrichtensendungen verzichtet. Mama braucht nicht mitzubekommen, wie Jackson Wilde uns ins Visier nimmt, solange er in der Stadt ist. Übrigens haben wir schon wieder eine Einladung zu einer Fernsehdiskussion mit ihm erhalten. Ich habe abgesagt.«

Yasmine sah ihre beste Freundin und Geschäftspartnerin mit riesigen Augen an. »Du weißt es also wirklich nicht.«

»Was?« fragte Claire lachend. »Steht French Silk wieder unter Beschuß? Was hat er denn diesmal gesagt – daß wir ewig in der Hölle schmoren werden? Daß ich meine Kollektion umstellen soll, sonst passiert noch was? Daß ich mit meinen pornografischen Fotografien des menschlichen Körpers die Moral aller Amerikaner untergrabe?«

Yasmine setzte die große, dunkle Sonnenbrille ab, die sie trug, wenn sie nicht erkannt werden wollte, und blickte Claire mit ihren Tigeraugen an, die ein Jahrzehnt lang die Cover zahlloser Modemagazine geziert hatten. »Reverend Jackson wird überhaupt nichts mehr über dich sagen, Claire. Er wird weder über French Silk noch über deinen Katalog herziehen. Er wurde für immer zum Schweigen gebracht. Der Mann ist tot.«

»Tot?« Claire bremste so plötzlich, daß sie nach vorne geschleudert wurden.

»Toter als ’n Türnagel, wie meine Mama immer gesagt hat.«

Kalkweiß und fassungslos starrte Claire sie an und wiederholte: »Tot?«

»Anscheinend hat er einmal zu oft gebetet. Er hat jemanden so wütend gemacht, daß der ihn umgelegt hat.«

Claire fuhr sich nervös mit der Zunge über die Lippen. »Du meinst, er wurde ermordet?«

Ein Autofahrer hupte entrüstet. Ein anderer machte eine obszöne Geste, bevor er um sie herum lenkte und Gas gab. Claire hob mühsam den Fuß vom Bremspedal und setzte ihn wieder aufs Gas. Der Wagen machte einen Satz nach vorne.

»Was ist denn los mit dir? Ich dachte, du würdest jubilieren. Soll ich fahren?«

»Nein. Nein, mir geht’s gut.«

»Du siehst aber nicht so aus.«

»Ich habe nicht gut geschlafen.«

»Mary Catherine?«

Claire schüttelte den Kopf. »Ich hatte Alpträume.«

»Was für Alpträume denn?«

»Vergiß es. Yasmine, stimmt das wirklich mit Jackson Wilde?«

»Ich hab’s im Flughafen gehört, während ich auf mein Gepäck wartete. Im Schalter von AVIS war ein Fernseher an. Die Leute drängelten sich davor. Also habe ich einen Mann gefragt, was denn los ist. Ich habe irgendwas wie die Challenger-Explosion erwartet. Der Mann sagte: ›Dieser Fernsehprediger hat sich gestern nacht abknallen lassen.‹ Und da ich eine Wodu-Puppe in seiner Gestalt besitze, war mein Interesse natürlich geweckt. Ich habe mich vor das Gerät geschoben und die Nachricht mit eigenen Ohren gehört.«

»Wurde er im Fairmont umgebracht?«

Yasmine schaute sie argwöhnisch an. »Woher weißt du das?«

»Ich habe gehört, daß er dort wohnt. Von Andre.«

»Andre. Den habe ich ganz vergessen. Ich wette, er hat heute morgen einen Lachkrampf gekriegt.« Bevor Yasmine sich weiter über ihren gemeinsamen Freund auslassen konnte, fragte Claire:

»Wer hat die Leiche entdeckt?«

»Seine Frau. Sie hat ihn heute morgen mit drei Einschüssen im Bett gefunden.«

»Mein Gott. Um welche Uhrzeit denn?«

»Uhrzeit? Keine Ahnung. Das haben sie nicht gesagt. Was macht das schon für einen Unterschied?«

»Haben Sie schon jemanden verhaftet?«

»Nein.«

»Hat der Täter irgendwelche Hinweise hinterlassen? Hat man die Mordwaffe gefunden?«

Ungeduldig antwortete Yasmine: »Es war eine Kurzmeldung, verstehst du? Sie gaben keine Einzelheiten bekannt. Die Reporter haben einen Typen aus dem Büro des D. A. bedrängt, einen Kommentar abzugeben, aber der hat nicht mal Piep gesagt. Veranstalten wir hier ein Quiz?«

»Ich kann nicht glauben, daß er... tot ist.« Claire zögerte vor den beiden letzten Worten, als kämen sie ihr nur widerwillig über die Lippen. »Gestern abend hat er noch im Superdome gepredigt.«

»Sie haben einen Ausschnitt davon im Fernsehen gezeigt. Da stand er mit rotem Gesicht und wehendem weißem Haar und hat von Feuer und Schwefel gezetert. Dann hat er alle Amerikaner aufgefordert, mit ihm auf die Knie zu fallen und um Vergebung zu beten.« Yasmines dünne Brauen zogen sich zusammen. »Wie soll der Herr irgend jemanden beten hören, solange Wilde so rumbrüllt?« Sie zuckte mit den Achseln. »Ich bin froh, daß er in Zukunft die Klappe hält. Jetzt sind wir ihn endlich los.«

Claire warf Yasmine einen scharfen Blick zu. »Du solltest so etwas nicht sagen.«

»Warum nicht? Ich meine das ganz im Ernst. Ich werde ganz bestimmt nicht in Tränen ausbrechen und so tun, als würde ich seinen Tod betrauern.« Sie lachte kurz und spöttisch. »Wer ihn umgenietet hat, hat einen Orden dafür verdient, daß er das Land von einer Pest befreit hat.«

Der Reverend Jackson Wilde hatte seine Fernsehsendung als Forum für seinen Kreuzzug gegen die Pornografie benutzt. Er hatte dieses Thema zu seinem Auftrag gemacht und gelobt, Amerika von allem Unmoralischen zu befreien. Seine feurigen Predigten hatten Tausende von Gefolgsleuten bis zur Raserei aufgepeitscht. Künstler, Schriftsteller und andere kreative Menschen waren gewaltsam und persönlich angegriffen worden, man hatte ihre Werke verboten und teilweise zerstört.

Viele waren der Auffassung, daß der Kreuzzug des Fernsehpriesters wesentlich mehr bedrohte als nur den Handel mit Pornos. Sie sahen in ihm eine Gefahr für die Rechte, die im Ersten Verfassungszusatz gewährt wurden. Es war nicht eindeutig festgelegt, was obszön war und was nicht, nicht einmal der Oberste Gerichtshof gelangte zu einer klaren Richtlinie. Wildes Gegner protestierten natürlich dagegen, daß er seine Engstirnigkeit zum Maßstab erhob, an dem sich alle Kunst messen lassen sollte.

Der Krieg war erklärt worden. In Städten und Dörfern, in Kinosälen, Buchhandlungen, Büchereien und Museen wurden Schlachten geschlagen. Reverend Wildes Gegner wurden pauschal als »ungläubige Heiden« abgestempelt. Man beschimpfte sie als neuzeitliche Häretiker, Hexen und Heiden, als Widersacher jedes wahren Gläubigen.

Da der Katalog der Dessouskollektion French Silk ebenfalls Jackson Wildes Zensur unterlag, war auch Claire als seine Schöpferin ins Rampenlicht gerückt worden. Seit Monaten hatte Jackson Wilde den Katalog kritisiert und ihn mit harter Pornografie gleichgesetzt. Yasmine hatte Claires Ansicht geteilt, daß es besser war, Wilde und seine lächerlichen Beschuldigungen zu ignorieren, als sich für etwas zu rechtfertigen, was ihrer Meinung nach keiner Rechtfertigung bedurfte.

Aber Wilde ließ sich nicht so leicht ignorieren. Als seine Predigten nicht die gewünschte Reaktion hervorriefen – eine Fernsehdebatte –, hatte er von der Kanzel aus Yasmine und Claire persönlich attackiert. Seine Predigten waren noch feuriger geworden, seit ihn sein Kreuzzug vor einer Woche nach New Orleans, die Heimatstadt von French Silk, geführt hatte. Yasmine hatte sich in New York um andere Geschäftsbelange gekümmert, darum hatte Claire das meiste von Wildes wüsten Beleidigungen abbekommen.

Deshalb wunderte sich Yasmine über Claires Reaktion auf die Nachricht von seinem Tod. French Silk war Claires Kind. Es beruhte auf ihrem Konzept. Ihr Geschäftssinn, ihr Einfallsreichtum und ihr Instinkt für das, was Amerikas Frauen wollten, hatten das Versandhaus so erstaunlich erfolgreich gemacht. Was Yasmine betraf, so hatte es ihrer langsam zu Ende gehenden Karriere zu neuem Aufschwung verholfen. French Silk war für sie die Rettung gewesen, obwohl nicht einmal Claire wußte, in welchem Ausmaß.

Jetzt war der Dreckskerl tot, der all das in Gefahr gebracht hatte. Yasmine fand, das war ein Grund zum Feiern.

Claire sah das allerdings anders: »Wilde hat uns zu Feinden erklärt, und er wurde ermordet. Deshalb sollten wir uns nicht dabei erwischen lassen, wie wir über seinen Tod frohlocken.«

»Man hat mir schon eine Menge vorgeworfen, Claire, aber nie Doppelzüngigkeit. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich sage, was ich denke. Du bist in einem Treibhaus für Adelspflänzchen aufgewachsen. Ich hab’ mich in Harlem durchgeschlagen. Ich trete auf wie ein Rollkommando, du löst nicht mal einen Hauch aus, wenn du dich bewegst. Ich hab’ eine Klappe wie der Lincoln-Tunnel. Mit deiner Stimme könntest du Butter zum Schmelzen bringen. Aber selbst deine Geduld kennt Grenzen, Claire Louise Laurent. Du hast diesen Priester fast ein Jahr lang am Arsch gehabt, seit er damals den Katalog von French Silk von seiner goldenen Kanzel geschleudert hat. Du mußt dich gefühlt haben, als würde man in aller Öffentlichkeit dein Kind versohlen. Du hast seine engstirnigen Vorwürfe wie eine echte Südstaatendame mit Haltung und Würde ertragen, aber mal ganz ehrlich, bist du tief drinnen nicht froh, daß dieser frömmelnde Hurensohn tot ist?«

Claire starrte über das Wappen auf der Motorhaube hinweg ins Leere. »Ja«, sagte sie ruhig, langsam. »Tief drinnen bin ich froh, daß dieser Hurensohn tot ist.«

»Hmm. Na ja, vielleicht solltest du dir lieber deinen Rat zu Herzen nehmen und dir was ausdenken, was du ihnen erzählen kannst.«

»Ihnen?« Claire fuhr aus ihrer Trance hoch, und Yasmine deutete auf das Geschehen am nächsten Straßenblock. Mehrere Übertragungswagen mit Satellitenschüsseln auf dem Dach parkten auf der Peters Street vor dem Gebäude von French Silk. Reporter und Kameramänner liefen herum.

»Verdammt!« murmelte Claire. »Ich will mit dieser Sache nichts zu tun haben.«

»Reiß dich zusammen, Baby«, mahnte Yasmine. »Du warst eines von Jackson Wildes Lieblingszielen. Ob du willst oder nicht, du steckst bis über beide Ohren drin.«

Kapitel 2

»Sie haben es bei Ihren letzten drei Fällen zu keiner Verurteilung gebracht.«

Cassidy hatte mit diesem Argument gerechnet. Trotzdem tat die Kritik weh. Aber statt zu zeigen, daß er getroffen war, gab er sich selbstbewußt. »Wir wußten von Anfang an, daß die drei Fälle schwach waren, Tony. Jedesmal brauchte der Verteidiger bloß zu sagen: ›Beweisen Sie es.‹ Ich habe mein Bestes versucht, trotz der mageren Beweise, das wissen Sie ganz genau.«

Anthony Crowder faltete die kurzen, haarigen Hände über seiner Weste und lehnte sich in seinem ledernen Schreibtischsessel zurück. »Wir sind sowieso zu früh dran. Die Polizei hat noch keine Verhaftung vorgenommen. Bis dahin können noch Monate vergehen.«

Cassidy schüttelte störrisch den Kopf. »Ich will bei den Ermittlungen dabeisein. Ich will sichergehen, daß ihnen nichts durch die Lappen geht.«

»Dann habe ich den Polizeikommissar am Hals, weil Sie sich in die Arbeit seiner Abteilung einmischen.«

»Ich bin froh, daß Sie ihn erwähnen. Sie sind mit ihm befreundet. Reden Sie mit ihm. Bitten Sie ihn, Howard Glenn auf den Fall Wilde anzusetzen.«

»Diesen schmierigen –«

»Er war als erster am Tatort, und er ist gut. Der Beste.«

»Cassidy . . .«

»Sie brauchen keine Angst zu haben, daß ich meine Grenzen überschreite. Ich werde mein ganzes diplomatisches Geschick einsetzen.«

»Sie haben kein diplomatisches Geschick«, widersprach der Attorney. »Seit Sie vor fünf Jahren in meine Abteilung gekommen sind, haben Sie ab und zu ordentliche Arbeit geleistet, aber insgesamt sind sie eine echte Landplage.«

Cassidy grinste selbstbewußt und unbeeindruckt von Tony Crowders ruppiger Zurechtweisung. Er wußte, was der Bezirksbevollmächtigte Attorney in Wahrheit von ihm hielt. Inoffiziell war er Crowders Nachfolger. Wenn dessen Amtszeit nächstes Jahr zu Ende ging, wollte er sich zur Ruhe setzen. Crowder spürte in ihm die gleiche Mischung von Ehrgeiz und Mumm, die ihn selbst einst ausgezeichnet und angetrieben hatte.

»Ich habe mehr Fälle für Sie übernommen und gewonnen als jeder andere Anwalt hier«, erklärte Cassidy ohne falsche Bescheidenheit.

»Das weiß ich«, knurrte Crowder. »Sie brauchen mich nicht daran zu erinnern. Aber Sie haben mir auch mehr Ärger gemacht.«

»Man kommt zu nichts, wenn man sich nicht traut, Wellen zu schlagen.«

»Flutwellen in Ihrem Fall.«

Cassidy beugte sich vor und fixierte Crowder mit seinem unwiderstehlichen Blick. Seine ruhigen, grauen Augen hatten widerspenstige Zeugen eingeschüchtert, zynische Richter beeindruckt, skeptische Geschworene überzeugt und privat jedes Süßholzgeraspel überflüssig gemacht. »Geben Sie mir den Fall, Tony.«

Bevor Crowder seine Entscheidung aussprechen konnte, steckte seine Sekretärin den Kopf durch die Tür. »Ariel Wilde gibt eine Pressekonferenz. Sie wird live auf allen Kanälen übertragen. Ich dachte, das interessiert Sie vielleicht.« Sie zog sich zurück und machte die Tür wieder zu.

Crowder nahm die Fernbedienung auf seinem Schreibtisch und schaltete den Fernseher an der Wand gegenüber ein.

Das hübsche, bleiche Antlitz der Witwe erschien auf dem Bildschirm. Sie sah zerbrechlich und hilflos aus wie ein Engel auf der Flucht, aber aus ihrer Stimme sprach stählerne Entschlossenheit. »Trotz dieser Tragödie ist der Kreuzzug meines Mannes gegen das Teufelswerk nicht zu Ende.« Dieser Bemerkung folgte ein vielstimmiges Amen von den gläubigen Gefolgsleuten, die sich hinter den Reihen der Sicherheitsbeamten, Reporter und Fotografen drängten.

»Satan weiß, daß wir diese Schlacht gewinnen werden. Deshalb muß er zu allen Mitteln greifen. Er setzte diese korrupte Stadt als Werkzeug gegen uns ein. Die Behörden weigerten sich, meinen Mann rund um die Uhr zu beschützen.«

»Ach du Scheiße«, stöhnte Crowder. »Warum muß sie die Stadt dafür verantwortlich machen? Die ganze verdammte Welt schaut zu.«

»Niemand weiß das besser als sie.« Cassidy stand aus seinem Sessel auf, schob die Hände in die Hosentaschen und stellte sich näher an den Fernseher.

Die Witwe ließ rhetorisch geschickt Tränen über ihre elfenbeinblassen Wangen tröpfeln, während sie ihre Rede fortsetzte. »In dieser schönen Stadt gären Sünde und Korruption. Jeder, der über die Bourbon Street geht, kann sehen, wie der Teufel New Orleans im Würgegriff hat. Jackson Wilde war das Gewissen, das dieser Stadt ins Ohr flüsterte, daß sie zum Sündenpfuhl, zur Jauchegrube des Verbrechens und der Unmoral geworden war. Bis auf die wenigen, die hierhergekommen sind, um uns ihre Unterstützung anzubieten und um sein Dahinscheiden zu betrauern, haben die Vertreter dieser Stadt Jackson gehaßt – wegen seiner göttlich inspirierten Ehrlichkeit!« Die Kamera nahm eine düstere Gruppe ins Bild, in der ein Richter, ein Kongreßabgeordneter und ein paar Stadtbeamte standen.

»Mein Mann wurde mit einer Gleichgültigkeit behandelt, die an Feindseligkeit grenzte!« stieß Ariel Wilde aus. »Und diese Gleichgültigkeit hat ihn das Leben gekostet!«

Als das zustimmende Gebrüll aus der Menge sich gelegt hatte, fuhr sie fort: »Denn der Teufel bediente sich eines seiner Dämonen, um seinen erbittertsten Widersacher, Reverend Jackson Wilde, mit einer Kugel durchs Herz zum Schweigen zu bringen. Doch er wird nicht schweigen!« schrie sie mit erhobenen Armen und fäusteschüttelnd. »Mein geliebter Jackson ist jetzt beim Herrn. Er hat seine wohlverdiente Ruhe und seinen Frieden gefunden. Gelobt sei der Herr.«

»Gelobt sei der Herr!« schrie die Herde.

»Doch mein Werk ist nicht vollbracht. Ich werde den Kreuzzug fortsetzen, den Jackson begann. Wir werden den Krieg gegen den Abschaum gewinnen, der unsere Herzen und unsere Gedanken verpesten will! Diese Stimme wird nicht eher schweigen, als bis Amerika von dem Unrat gereinigt ist, der die Theater und Bücherregale füllt, und bis aus den Museen, die wir mit unseren Steuergeldern bezahlen, alle Pornografie verschwunden ist. Wir werden dieses Land zu einem Vorbild für alle anderen Länder der Welt machen, zu einem Land ohne Schmutz, einer Nation, deren Kinder in einer Welt voller Reinheit und Licht aufwachsen.«

Zustimmender Jubel brach los. Die Polizisten hatten Schwierigkeiten, die Menge zurückzuhalten. Die Kamera schwenkte zurück und faßte die ganze chaotische Szene ins Bild. Ariel Wilde wurde, offenbar erschöpft und kurz vor dem Zusammenbruch, von ihrem Stiefsohn am Arm weggeführt. Wildes Gefolge schirmte sie beschützend ab.

Ein paar Nahaufnahmen aus der Menge zeigten tränenüberströmte Gesichter, qualvoll zusammengekniffene Augen, Lippen, die sich in schweigendem Gebet bewegten. Die trauernden Jünger hakten sich ein und begannen Jackson Wildes Erkennungsmelodie zu singen: »Onward, Christian Soldiers.«

Mit einer präzisen Handbewegung schaltete Tony Crowder den Fernseher aus. »Verdammte Heuchler. Wenn ihnen soviel an dem Wohlergehen ihrer Kinder liegt, warum sind sie dann nicht zu Hause und erklären ihnen, was richtig und was falsch ist, statt für einen toten Heiligen zu paradieren?« Er seufzte angewidert und machte eine Kopfbewegung zum Fernseher hin. »Wollen Sie sich wirklich in diesen Sumpf wagen, Cassidy?«

»Auf jeden Fall.«

»Unter uns gesagt, es wird einen Riesenzirkus geben, vor allem, wenn die Polizei anfängt, die Verdächtigen zusammenzutreiben.«

»Worunter momentan etwa sechshundert Leute fallen – jeder, der gestern nacht in oder am Fairmont-Hotel war.«

»Ich würde eher von zwei ausgehen – der Witwe und dem Stiefsohn.«

»Die stehen auch auf meiner Liste ganz oben.« Cassidy grinste einnehmend. »Heißt das, ich habe den Fall?«

»Vorübergehend.«

»Kommen Sie, Tony!«

»Vorübergehend«, wiederholte der Alte laut. »Die Sache ist heiß, und sie wird bestimmt noch heißer. Ich mag gar nicht daran denken, was passiert, wenn Sie Ariel Wilde provozieren. Sie wird genauso geliebt und verehrt wie ihr Mann. Sie könnten einen Aufruhr auslösen, wenn Sie sie tatsächlich für den Mord an ihrem Mann verhaften.«

»Es wird bestimmt ein paar Scharmützel geben. Aber darauf bin ich vorbereitet.« Cassidy kehrte zu seinem Sessel zurück und setzte sich. »Man hat mir schon öfters Feuer unter dem Hintern gemacht, Tony. Das stört mich nicht.«

»So ein Quatsch, das stört Sie nicht. Sie leben davon.«

»Ich gewinne gern.« Cassidy schaute seinem Vorgesetzten in die Augen. Sein Grinsen verblaßte, bis seine Lippen zu einem dünnen, festen Strich zusammengeschmolzen waren. »Deshalb will ich diesen Fall, Tony. Ich will Ihnen nichts vormachen. Ich brauche einen Sieg. Und ich brauche ihn dringend.«

Crowder kommentierte die Offenherzigkeit seines Proteges mit einem Nicken. »Es gibt weniger gefährliche Fälle, die ich Ihnen überlassen könnte, wenn es Ihnen nur um einen Sieg geht.«

Cassidy schüttelte den Kopf. »Ich brauche einen großen Sieg, und Jackson Wildes Mörder vor Gericht zu bringen, wird der größte Coup in diesem Jahr, wenn nicht in diesem Jahrzehnt.«

»Sie wollen also Schlagzeilen machen«, meinte Crowder stirnrunzelnd.

»Sie kennen mich, deshalb lehne ich es ab, diese Bemerkung durch eine Antwort aufzuwerten. Seit heute morgen habe ich einen Schnellkurs über Jackson Wilde belegt. Dieser Priester und das, wofür er steht, gefällt mir nicht. Ehrlich gesagt gibt es nichts, worin wir einer Meinung wären. Seine Version des Christentums stimmt nicht mit dem überein, was ich in der Sonntagsschule gelernt habe.«

»Sie waren in der Sonntagsschule?«

Cassidy ignorierte auch diesen Seitenhieb und redete unbeirrt weiter. »Egal, was ich von Wilde halte, er war ein Mensch und hatte ein Recht darauf, in Frieden alt zu werden. Jemand hat ihm dieses Recht verwehrt. Er wurde von jemandem getötet, dem er vertraut hat, und zwar als er nackt und schutzlos war.«

»Woher wissen Sie das?«

»Es gibt keine Hinweise darauf, daß die Türen zur Suite gewaltsam geöffnet wurden. Die Schlösser wurden nicht manipuliert. Also hatte der Täter einen Schlüssel, oder Jackson hat ihn reingelassen. Offenbar lag Jackson im Bett und hat geschlafen oder mit seinem Mörder geredet. Er war ein religiöser Fanatiker, vielleicht der gefährlichste seit Rasputin, aber er hat es nicht verdient, daß jemand ihm kaltblütig eine Kugel durch den Kopf schießt.«

»Und durch Herz und Hoden«, ergänzte Crowder.

Cassidy kniff die Augen zusammen. »Das ist komisch, was? Die Schüsse in den Kopf und ins Herz hätten mehr als ausgereicht. Warum zusätzlich in die Eier?«

»Der Mörder war stinksauer.«

»Mit ihm bekannt und stinksauer. Das riecht nach Mord aus Leidenschaft, nicht wahr? Zum Beispiel aus weiblicher Eifersucht.«

»Sie glauben, seine Frau hat ihn kaltgemacht? Sie glauben, Wilde hat sich wie so mancher aus seiner Branche ein süßes junges Ding angelacht, und Ariel hat Wind davon bekommen?«

»Ich weiß nicht. Ich habe bloß den starken Verdacht, daß er von einer Frau ermordet wurde.«

»Warum das?«

»Nur das gibt Sinn«, sagte Cassidy. »Wenn Sie eine Frau wären und sich an einem Kerl rächen wollten, wohin würden Sie wohl schießen?«

Außer Atem erreichte Claire endlich ihre Wohnung über den Büros von French Silk. Sie hörte, wie sich Yasmine und ihre Mutter in einem anderen Zimmer unterhielten, doch sie huschte unbemerkt über den Gang und ging direkt in ihr Schlafzimmer, wo sie die Tür hinter sich schloß.

Ihr Eintreffen bei French Silk hatte einen Tumult unter den Reportern ausgelöst, die das Gebäude belagerten. Sie hatten Yasmine und sie umschwärmt, sobald sie aus dem Auto gestiegen waren. Claire war versucht gewesen, den Kopf einzuziehen und ins Haus zu rennen, aber sie wußte, daß sie durch eine Flucht das Unvermeidliche nur hinauszögern würde. Die Medien würden erst abziehen, wenn sie eine Erklärung abgegeben hatte. Sie würden ihren Betrieb behindern, ihre Nachbarn belästigen und vielleicht ihre Mutter ängstigen.

Da sie nicht sicher sein konnte, was Yasmine sagen würde, bat Claire sie, ins Haus zu gehen und dafür zu sorgen, daß Mary Catherine nichts von den Vorgängen draußen mitbekam. Nach einem Lächeln für die Kameras tat Yasmine, worum Claire sie gebeten hatte.

Claire wurde mit Fragen bombardiert, die sie kaum verstand. Es war unmöglich, auf alle zu antworten, selbst wenn sie das gewollt hätte. Schließlich hob sie die Hände und bat um Ruhe. Dann sprach sie in die auf sie gerichteten Mikrofone: »Obwohl Reverend Wilde mich zur Sünderin und zu seiner Feindin erklärt hat, bedauere ich seinen Tod außerordentlich. Seine Familie hat mein ganzes Mitgefühl.«

Sie ging auf den Eingang von French Silk zu, aber die lärmenden Journalisten versperrten ihr den Weg.

»Miss Laurent, stimmt es, daß Sie sich trotz wiederholter Einladungen geweigert haben, mit Reverend Wilde zu diskutieren?«

»Das waren keine Einladungen, es waren Herausforderungen. Ich will nur ungestört mein Geschäft führen.«

»Was sagen Sie zu seinen Vorwürfen, Sie –«

»Mehr habe ich nicht zu sagen.«

»Wer hat ihn umgebracht, Miss Laurent?«

Die Frage ließ Claire augenblicklich stehenbleiben. Sie starrte den halb kahlen, ruppigen Reporter an, der die Frage gestellt hatte. Mit leisem Schmunzeln und ohne mit der Wimper zu zucken stellte er sich ihrem Blick. Die anderen verstummten und warteten gespannt auf ihre Antwort.

In diesem Moment begriff Claire, daß ihr Streit mit Jackson Wilde noch nicht ausgestanden war. Er war tot, aber er verfolgte sie noch immer. Im Gegenteil, vielleicht stand ihr das Schlimmste noch bevor. Warum hatte der Reporter sie so unverblümt nach dem Mörder gefragt? Hatte er eine verläßliche Quelle in der Polizeizentrale? Hatte er Gerüchte über mögliche Verdächtige aufgeschnappt?

Obwohl sie sich nichts anmerken ließ, krabbelte die Angst wie mit eisigen Fingerspitzen über ihren Rücken. Trotz der drükkenden Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit war ihr eiskalt. »Verzeihen Sie. Mehr habe ich nicht zu sagen.«

Sie bahnte sich mit Gewalt einen Weg durch die Reporter und blieb nicht stehen, ehe sie in der Sicherheit ihrer Privaträume in der obersten Etage war. Das Erlebnis hatte sie aufgewühlt und verunsichert. Eilig schälte sie sich aus den Kleidern, die ihr am Leib klebten. Im Bad beugte sie sich über das Waschbecken und wusch sich das Gesicht, den Hals, die Brust und die Arme mit kaltem Wasser.

Einigermaßen erfrischt stieg sie in einen lockeren Baumwolloverall, eines der beliebtesten Stücke aus dem Sommerkatalog von French Silk, und band ihr schulterlanges Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen. Dann trat sie aus dem Bad und betrachtete düster den massiven Kirschholzschrank an der Wand gegenüber.

Als sie vor drei Jahren das alte Lagerhaus zur Zentrale von French Silk gemacht hatte, hatte sie das Obergeschoß als Privatwohnung ausbauen lassen. Es war die zweite Wohnung in Claires Leben. Zuvor hatte sie im Haus ihrer Großtante Laurel an der Royal Street nahe der Esplanade gelebt.

Nach Tante Laurels Tod waren Claire und Mary Catherine ausgezogen, aber Claire hatte es noch nicht übers Herz gebracht, das Haus ausräumen zu lassen und zu verkaufen.

Der Kirschholzschrank war das einzige Stück, das Claire bei ihrem Umzug mitgenommen hatte. Sie hatte ihn immer bewundert. In seiner Schlichtheit paßte er gut zu der modernen Einrichtung der Wohnung. Sie hatte vom Architekten eigens eine Wand in ihrem Schlafzimmer gefordert, die groß genug war, um das Möbelstück aufzustellen.

Claire ging zum Schrank, machte die Tür auf, ging vor den Schubladen in die Hocke und zog die unterste heraus. Das war nicht ganz einfach, denn sie war bis obenhin mit Ausschnitten aus Zeitungen und Zeitschriften vollgepackt und schwer. Den Datumsangaben nach stammten die Ausschnitte aus den letzten Jahren.

Stundenlang hatte Claire über den Artikeln gebrütet, die Informationen darin verdaut und ihre Reaktion darauf geschult. Sie vernichtete sie nur ungern. Sie zu sammeln, war wie ein faszinierendes Hobby gewesen, das sie im Lauf der Zeit beinahe liebgewonnen hatte.

Aber jetzt mußte sie alles loswerden. Augenblicklich. Es wäre Wahnsinn, die gedruckte Dokumentation über Reverend Jackson Wilde zu behalten.

Die Hotelsuite war vollkommen überlaufen. Manche waren bloß zum Gaffen gekommen; andere wollten wirklich helfen. Alle schienen durch den plötzlichen Verlust ihres Anführers wie vor den Kopf gestoßen, wanderten ziellos durch die Suite, sammelten sich zu kleinen Grüppchen, trennten sich wieder, schüttelten die Köpfe und flüsterten immer wieder unter Tränen: »Ich kann es einfach nicht fassen.«

Nach dem Verhör durch Cassidy hatte man Ariel aus der San-Louis-Suite ausquartiert. Ihre neue Unterkunft war kleiner und weniger luxuriös. Ihre Privatsphäre war eingeschränkt. Das ständige Kommen und Gehen der Trauernden machte sie wahnsinnig. Sie machte Josh ein Zeichen, der augenblicklich zu ihr eilte. Nachdem er kurz mit ihr geflüstert hatte, hob er die Stimme, um alle auf sich aufmerksam zu machen.

»Ariel ist erschöpft. Wir möchten Sie darum bitten, die Suite zu verlassen, damit sie sich ausruhen kann. Wenn wir etwas brauchen sollten, werden wir es Sie wissen lassen.«

Wildes Anhänger zogen ab. Die Leute sahen traurig und verloren aus. Sie warfen der Witwe mitleidige Blicke zu, die sich mit untergeschlagenen Beinen ans Ende des Sofas zurückgezogen hatte. Ihr schwarzes Kleid schien sie langsam zu verschlingen, so als würde sie darin schmelzen.

Sobald Josh die Tür hinter dem letzten Nachzügler zugemacht hatte, setzte sich Ariel auf und schwang die Beine von der Couch. »Gott sei Dank, daß sie endlich weg sind. Und mach das verdammte Ding aus. Die hat mir gerade noch gefehlt.« Sie zeigte auf den Fernseher. Der Ton war abgedreht, aber auf dem Bildschirm war eine Frau zu sehen, die einer Horde von Reportern zu entkommen versuchte.

»Wer ist das?« fragte Josh.

»Diese Frau von French Silk. Vor einer Minute haben sie ihren Namen eingeblendet.«

»Das ist also Claire Laurent.« Josh trat zurück, um besser sehen zu können. »Ich habe mich schon gefragt, wie sie wohl aussieht. Sie hat gar keine Hörner und keinen langen Schwanz, wie Daddy den Leuten weismachen wollte. Und sie sieht auch nicht so aus wie eine Metze. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen.« »Wen kümmert es schon, was du sagen würdest.« Ariel ging zum Fernseher und schaltete ihn ab.

»Interessiert dich nicht, was Miss Laurent zu sagen hat?« fragte Josh.

»Nicht im geringsten. Sie wird ihr Fett schon noch abkriegen, aber nicht heute. Alles zu seiner Zeit. Bestell mir was beim Zimmerservice, ja? Ich verhungere fast.« Sie verschwand im Nebenzimmer.

Joshua Wilde, der achtundzwanzigjährige Sohn aus Jackson Wildes erster Ehe, rief den Zimmerservice an und bestellte ein leichtes Mittagessen für seine Stiefmutter und Muffuletta, eine Sandwichspezialität aus New Orleans, an der er Geschmack gefunden hatte.

Während er auf das Essen wartete, stellte er sich ans Fenster und schaute hinunter. Auf der Straße gingen die Leute ihren Geschäften nach, als wäre nichts passiert. Hatten sie es denn nicht gehört? Jackson Wilde war tot.

Josh hatte es noch nicht wirklich begriffen, obwohl er den Toten und das Blut gesehen hatte. Er hatte nicht wirklich erwartet, daß die Welt in ihrem Lauf innehielt, aber er hatte das Gefühl, es müßte irgend etwas Bedeutsames geschehen, um den Tod seines Vaters zu kennzeichnen. Nie wieder würde Jackson einen Raum mit seiner knisternden, parasitären Energie füllen, die allen anderen die Lebenskraft aussog. Nie wieder würde Josh seine laut betende oder bösartig ironische Stimme hören und dem kalten Blick seines Vaters ausgesetzt sein, der so oft Enttäuschung oder Abscheu ausgedrückt hatte – und immer Kritik.

Vor sieben Jahren war Joshs Mutter Martha so unauffällig an einem Schlaganfall gestorben, wie sie gelebt hatte. Ihr Leben war so bedeutungslos gewesen, daß bei ihrem Tod das gut geölte Räderwerk der Missionsgesellschaft seines Vaters nicht einmal ins Stocken kam. Als sie starb, war Jackson gerade dabei, ins Kabelfernsehen einzusteigen. Er arbeitete unermüdlich und wie besessen. Gleich nach der Beerdigung seiner Frau war er wieder ins Büro gefahren, um ein paar Stunden zu arbeiten, damit der Tag nicht ganz verloren war.

Diese Taktlosigkeit hatte Josh seinem Vater nie verziehen. Deshalb bereitete es ihm auch keine Gewissensbisse, daß ihm vor Hunger der Magen knurrte, obwohl er erst vor Stunden den blutigen Leichnam seines Vaters gesehen hatte, und daß er seinen Vater mit seiner zweiten Frau betrog. Er nahm an, daß manche Sünden gerechtfertigt waren, auch wenn er auf keine Stelle in der Heiligen Schrift verweisen konnte, die diese Annahme bestätigte.

Ariel war zwei Jahre älter als Josh, doch als sie in ihrem übergroßen T-Shirt aus dem Schlafzimmer trat, sah sie viel jünger aus als er. Sie hatte ihr langes Haar aus dem Gesicht gekämmt und mit Haarspangen festgesteckt. Ihre Beine und Füße waren nackt. »Hast du auch einen Nachtisch bestellt?«

Jackson hatte sie immer mit ihrer Gier nach Süßem geneckt und ihr jedesmal Vorhaltungen gemacht, wenn sie ihren Genüssen nachgegeben hatte. »Schokoladentorte«, erklärte ihr Josh.

»Lecker.«

»Ariel?«

»Hmm?«

Er wartete, bis sie sich zu ihm umgedreht hatte. »Erst vor ein paar Stunden hast du die Leiche deines Mannes entdeckt.«

»Willst du mir den Appetit verderben?«

»Ich glaube schon. Macht dir das gar nichts aus?«

Sie sah ihn schmollend und kampflustig an. »Du weißt, wieviel ich vorhin geweint habe.«

Josh lachte humorlos. »Du hast auf Knopfdruck weinen können, seit du damals zu meinem Vater gekommen bist und ihn angefleht hast, für deinen kleinen Bruder zu beten, der lebenslänglich gekriegt hat. Du hast Daddy so weich geklopft, daß du schon beim nächsten Gottesdienst auf dem Podium gesungen hast. Ich habe gesehen, wie geschickt du deine Tränen einsetzen kannst. Andere halten sie vielleicht für echt, aber mir kannst du nichts vormachen. Du weinst, weil es sich so gehört oder weil du etwas erreichen willst. Nie, weil du traurig bist. Du bist zu selbstsüchtig, um jemals traurig zu sein. Du kannst zornig und verärgert und eifersüchtig sein, aber nicht traurig.«

»Jackson Wilde war ein gemeiner, gehässiger, egoistischer Hurensohn.« Sie blinzelte nicht einmal dabei. »Sein Tod wird mir nicht den Appetit verderben, denn es tut mir nicht leid, daß er tot ist. Höchstens, weil es sich auf unseren Kreuzzug auswirken könnte.«

»Und dagegen hast du dich schon auf der Pressekonferenz abgesichert.«

»Ganz recht, Josh. Ich habe bereits den Grundstein dafür gelegt, daß die Missionsgesellschaft weiterbestehen kann. Irgendwer muß sich ja schließlich Gedanken um unsere Zukunft machen«, fügte sie schnippisch hinzu.

Josh preßte die Spitzen seiner langen, schlanken Musikerfinger an seine Stirn, als würde er unter schrecklichen Kopfschmerzen leiden, und drückte beide Augen zu. »Mein Gott, du bist eiskalt. Immer berechnend und ununterbrochen Pläne schmiedend.«

»Weil mir nie was anderes übrigblieb. Ich war kein reiches Kind wie du, Josh. Du nennst das Gut deiner Großeltern bei Nashville eine Farm«, spottete sie. »Ich bin auf einer richtigen Farm groß geworden. In Schmutz und Mistgestank. Ich habe nicht wie du nur zum Spaß die Pferde gestriegelt. Ob ich wollte oder nicht, ich mußte die Gemüsebeete jäten und Erbsen schälen und das Schwein füttern, damit es bis zum November fett wurde, wenn’s ans Schlachten ging.

Ich hatte immer nur ein einziges Paar Schuhe. Die Mädchen in der Schule lachten mich aus, weil ich gebrauchte Sachen trug. Und schon mit zwölf Jahren mußte ich mich Samstag abends gegen besoffene Kerle wehren, die am Sontagmorgen mit frommer Miene in der Kirche hockten. O ja, wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen, um uns die Predigten anzuhören, in denen Loblieder auf die Armut gesungen wurden. Aber ich habe kein Wort davon geglaubt.«

Sie schüttelte ihr langes, glattes, platinblondes Haar. »Ich bin arm gewesen, Josh. Und Armut tut weh. Sie macht dich gemein. Sie macht dich rücksichtslos. Schließlich bist du so weit, daß du alles tust, um ihr zu entkommen. Deshalb sitzt mein kleiner Bruder für den Rest seines Lebens im Gefängnis. Nachdem sie ihn eingesperrt hatten, wußte ich, daß ich irgendwas Entscheidendes unternehmen mußte, sonst würde ich schlimmer enden als er. Ja, ich habe für deinen Vater geweint. Und wenn er mich darum gebeten hätte, hätte ich ihm auch den Hintern abgewischt oder ihm auf der Stelle einen geblasen.

Er hat mir beigebracht, daß nur Geld zählt. Reich und gemein zu sein ist viel besser, als arm und gemein zu sein. Wenn du arm bist, wanderst du ins Gefängnis, wenn du reich bist, kannst du tun, was dir gefällt, ohne daß dir jemand ans Leder kann. Gut, ich bin berechnend. Und ich werde es mein Leben lang bleiben, weil ich nie wieder arm sein will.«

Sie machte eine Pause, um Luft zu holen. »Versuch mir nicht weiszumachen, daß du um ihn trauerst, Josh. Du hast ihn genauso gehaßt wie ich, wenn nicht mehr.«

Er konnte ihren Blick nicht ertragen. »Ich glaube, meine Gefühle sind ambivalent. Ich empfinde keine Trauer. Aber ich fühle mich auch nicht erleichtert, wie ich erwartet hätte.«

Sie kam zu ihm und legte die Arme um seinen Hals. »Begreifst du nicht, Josh? Wenn wir es geschickt anstellen, kann das unsere Chance sein. Wir können so weitermachen wie zuvor, nur werden wir es viel angenehmer haben, weil er nicht mehr auf uns herumhackt.«

»Glaubst du wirklich, unsere Verehrer werden uns als Paar akzeptieren, Ariel?« Er lächelte milde über ihre Naivität. Oder amüsierte ihn ihre Gier?

»Die Öffentlichkeit wird unsere neue Beziehung billigen, wenn wir den Herrn nur oft genug ins Spiel bringen. Wir könnten behaupten, daß wir gegen unsere romantische Liebe gekämpft haben, weil sie uns unrecht erschien. Aber im Gebet und beim Bibelstudium hat uns Gott überzeugt, daß alles von Anfang an Sein Wille gewesen war. Sie werden es schlucken. Niemand hat was gegen ein Happy-End.« Sie küßte ihn zärtlich und verlokkend auf die Lippen, so daß er ihren Atem in seinem Mund spürte. »Ich brauche dich, Josh.«

Er kniff die Augen zu und versuchte heldenhaft, die Lust zu unterdrücken, die sich in seinem Unterleib aufstaute. »Ariel, wir sollten uns eine Weile trennen. Sie werden glauben –«

Sie kam näher, schob ihr Becken gegen seines. »Wer wird was glauben?«

»Die Polizei . . . dieser Mr. Cassidy aus dem Büro des D. A. Wir stehen bestimmt unter Verdacht.«

»Sei nicht so dumm, Josh. Wir können uns doch gegenseitig ein Alibi geben, hast du das vergessen?«

Ihre Gelassenheit war zum Verrücktwerden, aber die Frustration und der Reiz des Verbotenen erregten ihn. Statt sie zu schütteln, wonach ihm eigentlich zumute war, fuhr er mit den Händen unter ihr T-Shirt, umfaßte ihre Taille und zog sie dann an sich. Seine Lippen preßten sich auf ihre. Er ließ seine Zunge in ihren willigen, feuchten Mund gleiten, während er mit den Handtellern ihre Hüftknochen massierte.

Sein Penis war dick und heiß. Ungeschickt nestelte er sich aus seinen Kleidern. Aber als er gerade seinen Reißverschluß aufgezogen hatte, klopfte es an der Tür.

»Das wird das Essen sein«, seufzte Ariel. Sie gab ihm einen letzten Kuß, strich ihm mit der Hand über den offenen Hosenladen und schwebte aus seinen Armen. »Der Kellner soll es ins Schlafzimmer bringen. Wir essen erst.«

»Cassidy?«

»Am Apparat.« Er jonglierte mit dem Telefonhörer, während er versuchte, mit der Fernbedienung den Fernseher leiser zu stellen und dabei weder das Mortadella-Sandwich noch das Bier fallen zu lassen.

»Hier ist Glenn. Man hat mir offiziell den Fall Wilde übergeben.«

Gut, dachte Cassidy, Crowder hat sich also durchgesetzt. Detective Howard Glenn wäre der Hauptverantwortliche und der Verbindungsmann zwischen ihm und dem Morddezernat. Sobald Glenn seine Beamten auf den Fall angesetzt hätte, würde er Cassidy von allen neuen Ermittlungsergebnissen unterrichten.

Er wußte, daß es nicht leicht war, mit Glenn zusammenzuarbeiten. Er war ein Rüpel und in jeder Beziehung schlampig – außer bei der Arbeit. Aber Cassidy war gewillt, im Austausch für Glenns Kompetenz seine Charakterfehler zu übersehen.

»Haben Sie was?« fragte er, nachdem er das fade Sandwich abgelegt hatte.

»Der Laborbericht ist da. Wir gehen ihn gerade durch.«

»Wie sieht’s aus?«

»Die Abdrücke sind alle von ihm, von seiner Alten und von dem Zimmermädchen, das sich um die Suite kümmert. Natürlich gibt’s daneben ein paar hundert Teilabdrücke von Leuten, die vor ihm in der Suite waren.«

Obwohl Cassidy nichts anderes erwartet hatte, war das entmutigend. »Was ist mit der Waffe?«

»Fehlanzeige. Wer immer in Wildes Suite spazierte und ihn umgelegt hat, hat die Waffe mitgenommen.«

Daß die Tatwaffe fehlte, würde die Lösung dieses Falles und den Gang vors Gericht zu einer echten Herausforderung machen. Zum Glück mochte Cassidy Herausforderungen – je größer, desto lieber.

»Wie schnell können Sie ein paar Telefone anzapfen?« fragte er den Detective.

»Gleich morgen früh. Wen außer der Frau und dem Sohn?«

»Das besprechen wir morgen. Wir bleiben in Verbindung.«

Er legte auf, nahm einen Bissen von seinem Sandwich, einen Schluck von seinem schalen Bier und konzentrierte sich dann wieder auf den Fernseher. Er hatte den Kabelsender angerufen, der Jackson Wildes Stunde für Gott und Gebet ausgestrahlt hatte, und um Kopien aller verfügbaren Bänder gebeten. Die Senderleitung hatte die Bänder umgehend an sein Büro liefern lassen. Er hatte sie mit nach Hause genommen, wo er sie ungestört anschauen konnte.

Die Sendungen waren Hochglanzproduktionen. Wilde zog eine Glitzershow ab inklusive weißen Tauben, einem Orchester, einem fünfhundertköpfigen Chor, einer Blattgoldkanzel und Joshuas verspiegeltem Flügel, der an den des verstorbenen Liberace erinnerte.