11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

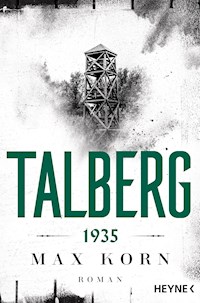

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Talberg-Reihe

- Sprache: Deutsch

Ein Mann, der totgeglaubt war, ist zurückgekehrt. Und einer, der gestern noch lebte, liegt mit zerschmettertem Schädel auf dem Berg.

Der Lehrer Steiner hat einen Turm bauen lassen. Angeblich für Vermessungszwecke. Doch im Wirtshaus erzählen sie sich, er beabsichtige, seine Frau dort hinunterzuwerfen. Aber dann liegt er selber unten, mit zerschmettertem Schädel und leeren Augen. Wer hat seinen perfiden Plan für sich missbraucht? Und wer erbt jetzt den Hof, den der Lehrer nie haben wollte? Seine Frau? Oder der ungeliebte Bruder, dessen Name voreilig ins Kriegerdenkmal gemeißelt worden war? Doch er kehrte zurück, und statt seines Lebens hat er nur einen Arm im Krieg gelassen – und jegliche Menschlichkeit.

Talberg ist ein kleiner abgelegener Ort am äußersten Rand der deutschen Provinz. Fernab der großen Zentren und im Schatten eines gewaltigen Berges gelegen, scheint sich hier über die Jahrzehnte hinweg das Böse immer wieder zu sammeln. Drei Romane spielen zu unterschiedlichen Zeiten in diesem Ort. Vier ortsansässige Familien bestimmen das Geschehen – wechselweise sind sie mal Opfer, mal Täter, mal Ermittler. Und natürlich sind alle Fälle miteinander verbunden …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Buch

Der Lehrer Steiner hat einen Turm bauen lassen. Angeblich für Vermessungszwecke. Doch im Wirtshaus erzählen sie sich, er beabsichtige, seine Frau dort hinunterzuwerfen. Aber dann liegt er selber unten, mit zerschmettertem Schädel und leeren Augen. Wer hat seinen perfiden Plan für sich missbraucht? Und wer erbt jetzt den Hof, den der Lehrer nie haben wollte? Seine Frau? Oder der ungeliebte Bruder, dessen Name voreilig ins Kriegerdenkmal gemeißelt worden war? Doch er kehrte zurück, und statt seines Lebens hat er nur einen Arm im Krieg gelassen – und jegliche Menschlichkeit.

Der Autor

Max Korn ist das Pseudonym eines deutschen Autors. Seine Romane stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Einen Teil seiner Jugend verbrachte Korn in dem kleinen Ort Thalberg im Bayerischen Wald, dessen Geschichte und Legenden ihn zu seiner großen Spannungstrilogie inspirierten.

Max Korn

TALBERG1935

Roman

Wilhelm Heyne VerlagMünchen

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der diskriminierende Begriff »Zigeuner« soll in diesem Roman nicht verharmlost werden, sondern wird lediglich in einem historischen Kontext wiedergegeben. Siehe dazu das Nachwort des Autors.

Copyright © 2021 dieser Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover

Redaktion: Tamara Rapp

Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock.com (Besler Production, sergio34, Jamie Farrant, ilolab, JungleOutThere)

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-26499-4V003

www.heyne.de

Für meine Großmutter

28.4.1906 bis 11.9.1987

PROLOG

Fünfundzwanzig Namen. Väter, Söhne. Brüder, Ehemänner. Fünfundzwanzig, verteilt auf sechs Bauernhöfe. Dazu der Bäcker, der Fleischer, das Wirtshaus, die Schreinerei, der Steinhauer. Elf Familien. Jedes Haus, jeder Hof betroffen. Einundzwanzig an der Westfront, einer in Russland, einer in England, zwei in Italien. Tot oder verschollen zwischen 1914 und 1918. Fünfundzwanzig Namen, sauber in den hellgrauen Granitstein gemeißelt, der drei Jahre nach Kriegs-ende an der Nordseite der Friedhofsmauer errichtet worden war. Dort, wo der Wind im Winter die höchsten Schnee-wehen auftürmte und worauf Kirche und Glockenturm jahrein, jahraus einen Schatten warfen.

Fünfundzwanzig Namen.

Allerdings einer zu viel. Auf dem grob behauenen Stein, der schon kurz nach der Fertigstellung Flechten und Moos ansetzte, verewigte der Steinmetz Hauser im Auftrag der Dorfgemeinde auch den Namen eines Toten, der im Jahr darauf wiederkehren sollte.

BUCH ELISABETH

1FLORIAN

Den meisten fehlte es an Schneid. Genau genommen, kannte er niemanden, dem er es zutraute. Am allerwenigsten sich selbst. Denn nachts war nichts Gutes im Wald.

Wer nach Sonnenuntergang, spätestens aber nach dem Zwölfuhrläuten dort hineinschlich, tat dies nicht einfach aus einer Laune heraus. Wenn es dennoch passierte, war die Verzweiflung bereits größer als die Furcht vor dem, was in der Finsternis lauerte, im dornigen Dickicht, im undurchdringlichen Unterholz. Es lauerte hinter jedem Baum, egal ob Fichte, Kiefer, Buche, Ahorn oder Eiche, und unter jeder Wurzel, welche die mächtigen Stämme im schwarzen Waldboden festhielt. Verborgen in Reisig und Klaubholz. In den feuchten, lichtlosen Spalten der jahrtausendealten Felsformationen. Bizarre, von Riesen aufgetürmte Gebilde, die den Menschen in seiner Nichtigkeit noch kleiner erscheinen ließen. Wahrlich, die Angst saß überall und lachte im Gleichklang mit dem Heulen des Windes oder dem Gesang der Waldvögel. Und sie atmete. Ein Schnaufen und Stöhnen, verborgen im ewigen Rauschen der wogenden Wipfel. Die Angst sprach mit zahllosen Stimmen und schaute mit tausend Augen. Und ihr hing ein Geruch an, morastig und kupfrig, wie das nasse Fell eines tollwütigen Fuchses, der direkt aus der Hölle gekrochen war. Die Angst gehörte in den Wald, und der Wald gehörte der Angst.

Und trotzdem trieb er sich zu dieser unchristlichen Zeit hier herum. Noch dazu nüchtern. Aus der schieren Verzweiflung heraus, dachte der Schmidinger Florian, und weil der Herrgott für einen wie ihn bisweilen noch größere Ängste bereithielt als die vor einem finsteren Wald und dem, was darin lauerte. Was ihn hierhergetrieben hatte, war nichts weniger als die Furcht vor dem Teufel.

Er hatte seinen stets kargen Lohn wieder viel zu schnell ins Wirtshaus getragen, lange bevor die nächste Auszahlung fällig war. Dabei war es nicht so sehr die Sauferei, die ihm jeden Abend die Münzen aus dem Hosensack zog. Es war vielmehr das Pech, nie ein gutes Blatt auf die Hand zu bekommen. Egal ob beim Watten oder Schafkopfen – beides spielte man beim Hirscher in der Gaststube mit denselben schmierigen, abgegriffenen Karten, die schon durch Hunderte Hände gegangen waren. Die Spielkarten, die in letzter Zeit über den schartigen Wirtshaustisch hinweg in seine Richtung rutschten, schenkten ihm selten mehr als einen kläglichen Stich. Er verlor zu oft und zu viel – und doch konnte er nicht damit aufhören. Schon lange nicht mehr. Zum einen, weil er trotz allem daran festhielt, dass das Glück nur eine läufige Hündin war, die irgendwann auch zu ihm wieder zurückkehren würde. Zum anderen, weil ihm der Teufel im Nacken saß, bei dem er mittlerweile einen dermaßen großen Batzen an Spielschulden angehäuft hatte, dass er sie mit dem schmalen Salär eines Hofknechts niemals würde zurückzahlen können.

Das Glück, Kreuzkruzifix!

Glück hatte er nie viel besessen, und irgendwann war auch das letzte bisschen davon auf der Strecke geblieben. Darum der Wald. Darum mitten in der Nacht. Der Dunkelheit ausgeliefert, dem pfeifenden Wind, der wie eh und je von Böhmen her um die Ostflanke des Berges blies, als beabsichtigte er, das gesamte Gesteinsmassiv nach Westen zu verschieben. Diesen Berg, in dessen Schatten sich seit Menschengedenken alles und jeder duckte. Aus Ehrfurcht und Demut vor der Schöpferkraft des Herrn – oder aber weil es keine Gewissheit gab, ob nicht vielmehr andere, das Weihwasser scheuende Kräfte hier oben das Sagen hatten.

Schmidinger schlug ein Kreuzzeichen. Dabei ging er sogar ein Stück in die Knie, innerlich wie äußerlich, weil er in dem Moment dem tief hängenden Ast einer Buche ausweichen musste, in den er beinahe hineingestrauchelt wäre. Etwas Klebriges legte sich über sein Gesicht, und er wischte sich angewidert mit dem Unterarm über Stirn und Nase. Nur eine Spinnwebe, versuchte er sich zu beruhigen. Nur eine Spinnwebe!

Dann war er gedanklich wieder bei dem, wovor sich ein einfacher Mann wie er in der heutigen Zeit alles zu ducken hatte. Neuerdings beugte nämlich auch die schnarrende Stimme eines anderen die Leute. Auch vor diesem Österreicher verspürte er jene Form von Respekt, die einen unangenehmen Hohlraum unterhalb seines Zwerchfells entstehen ließ. Niemals würde er laut aussprechen, was er tief in sich drin dachte; nämlich, dass der Hitler in seinen Augen kaum besser war als der Teufel. Einschüchternd vor allem, wenn auch auf eine andere Art.

Schieß mir ein Reh, hatte der Teufel von ihm verlangt, dann lass ich dich eine Woche länger leben.

Dem Teufel gehörte der hiesige Steinbruch.

Ludwig Teufel war ein Geldiger aus der Stadt, der gleich nach dem Krieg den Granitsteinbruch an der Südflanke des Berges gekauft hatte. Damals, als die Leute aus der Gegend noch zu benommen waren, zu desorientiert, zu verstört und in ihrer Trauer gefangen, um ans Geschäftemachen zu denken. Da hatte der Teufel mit einem Geldbündel gewedelt und der Hirscher schneller nachgegeben, als wenn es darum gegangen wäre, eine Runde Schnaps an seine Stammgäste auszuschenken. Knausrig, wie er war, kam dies nur alle heiligen Zeiten und stets in einem Anflug von Leichtsinn vor. Aber in dem unsäglichen Leid, das den Wirt der Dorfschänke kurz nach Kriegsende niederdrückte, hatte er vermutlich nicht mehr vernünftig denken können. Wie so viele andere in jener grauenhaften Zeit der Ernüchterung. Deine Buben kommen eh nicht mehr heim, der Bruch wird dir nur noch eine Last sein, hatte der Teufel wohl gesagt. Und jetzt unterschreib, Hirscher, unterschreib!

Und der Hirscher Franz hat unterschrieben und ihnen dadurch den Teufel ins Dorf geholt. Weshalb ich heute auf der Pirsch bin, resümierte Schmidinger geknickt. Damit der Teufel ihn nicht abstechen ließ, von einem seiner Arbeiter, einem der Tschechen, die er herübergeholt hatte, statt die Hiesigen zu beschäftigen, die Tage- und Wochenlöhner, die jede Arbeit gut gebrauchen konnten. Als wären die Tschechen bessere Steinhauer, als verstünden sie etwas vom bayerischen Granit. Er schüttelte den Kopf und spürte gleichwohl, dass die Wut etwas Wärmendes hatte. Spielschulden sind Ehrenschulden! Und das Leben ist grausam! Darum geh und schieß mir ein Reh, das wär dann der Zins für diese Woche. Außerdem darfst du dann weiterhin gegen mich verlieren, Schmidinger!

Der Teufel war nicht nur ein ausgefuchster Geschäftsmann, sondern zu allem Überfluss auch ein sakrisch guter Kartenspieler, überlegte der Schmidinger, während er durchs Unterholz stiefelte. Mit kalten Füßen, weil die Stiefel Löcher hatten, ebenso wie die Wollsocken, die ihm seine Mutter gestrickt hatte. Dieses letzte Paar, das noch fertig geworden war, bevor der Tod sie im vergangenen Winter geholt hatte. Über ein Dreivierteljahr war das nun her, doch so eiskalt, wie der Ostwind durch die Stämme und Sträucher fegte, würde der erste Schnee auch heuer nicht mehr lang auf sich warten lassen.

Er sollte nicht an den Winter denken, nicht an die Kälte und schon gar nicht an den Tod. Ebenso wenig sollte er zu dieser Stunde im Wald umherirren. Die Büchse hing schwer über seiner Schulter, und der abgewetzte Kolben schlug ihm bei jedem Schritt gegen die Hüfte. Es war nicht sein Gewehr. Selber hat er nie eins besessen, und so, wie die Dinge lagen, würde das auch nie der Fall sein. Zumindest so lange sie ihn nicht holen kamen und wieder in eine Uniform steckten, so wie es einigen der Jüngeren im Dorf schon ergangen war, seit das Reich im März die Wehrpflicht wieder eingeführt hatte. Etwas, das keiner wirklich wollen konnte von denen, die den letzten Krieg überlebt hatten, dachte er bei sich. Und dennoch gab es welche, die es nicht erwarten konnten, aufs Neue einzurücken.

Schmidinger zog Schleim aus dem Rachen und spuckte aus. Nicht mehr für alles in der Welt, schwor er sich, und ganz gewiss nicht für ein eigenes Gewehr. Und erst recht nicht für den Hitler.

Nur gut, dass er wusste, wo der Wegebauer, bei dem er seit drei Jahren in Lohn und Brot stand, seine Büchsen aufbewahrte, und dass der Schrank, der im Gang zwischen Stall und Milchküche stand, nicht immer abgesperrt war. Vor allem jetzt im Oktober nicht, nachdem die Forstverwaltung den Abschuss von Rotwild freigegeben hatte, zumindest für diejenigen, die eine Genehmigung besaßen. So wie der Wegebauer, der es seit der Jagdfreigabe mit dem Absperren des Waffenschranks nicht so genau nahm, um das Gewehr schnell bei der Hand zu haben, falls sich hinter den Stallungen ein Bock in der Niederung sehen ließ. Aus diesem Grund waren die Büchsen auch stets gut geölt, und es lag ausreichend Munition parat. Verkehrt wäre es trotzdem nicht, wenn es ein Geheimnis zwischen ihm und dem Herrgott bliebe, dass er heute Nacht ungefragt ein Gewehr ausgeliehen hatte. Und außerdem wäre es praktisch, wenn er es rechtzeitig wieder zurückgestellt bekäme, bevor es dem Wegebauer einfiel, in seinen Schrank zu schauen.

Immerhin meinte er zu wissen, wo er ein Reh abpassen konnte.

Nicht nur, dass es ihm mittlerweile saumäßig kalt war in seiner dünnen Jacke, die schon oft gestopft worden war und bei der seit seinem letzten Wirtshausbesuch nun auch noch ein dritter Knopf fehlte. Zudem quälte ihn der Hunger bei dem Gedanken an ein Stück saftiges Rehfleisch. Was ihm nicht zu verübeln war, hatte man ihm heute Abend doch wieder nichts als eine dünne Brotsuppe vorgesetzt. Gespart wurde, auf den Winter hin, dabei war die Ernte einträglich ausgefallen, und das Vieh stand gut im Futter. Doch der Wegebauer war ein Knauser wie alle Bauern, für die er sich schon den Buckel krumm geschuftet hatte.

Ein Rascheln jenseits eines wild wuchernden Weißdorngebüschs riss ihn jäh aus seinen Gedanken. Abgelenkt, wie er die letzten Minuten gewesen war, wusste er mit einem Mal nicht mehr, wo genau er sich befand. Und es war zu finster, um nach einer markanten Gesteinsformation oder einem besonders auffällig gewachsenen Baum Ausschau zu halten, der ihm dabei geholfen hätte, sich schnell wieder zurechtzufinden. Der Wald war ihm natürlich keineswegs fremd. Er kannte den Forst und den Berg von klein an. Aber nachts und abseits der Wege, den ausgetretenen und den versteckten, die man sich mit dem Wild, den Füchsen und Jägern teilte, da sah es mit der Orientierung ein wenig anders aus.

Schmidinger richtete den Blick nach oben, doch über den Baumkronen funkelten keine Sterne mehr. Wann hatte es zugezogen? Er richtete eine stille Bitte an den heiligen Petrus, es bloß nicht auch noch regnen zu lassen. Das hätte ihm gerade noch gefehlt, durchnässt zu werden bis auf die Knochen, jetzt, da er ohnehin schon fror wie ein junges Kätzchen, das zu spät im Herbst geworfen worden war. Weiter jetzt, mahnte er sich. Er war ganz sicher richtig, hier an der Südflanke. Irgendwo ganz in der Nähe musste die kleine, ein wenig abfallende Lichtung liegen, zu der er sich aufgemacht hatte. Dorthin, wo sich das Wild zum Äsen aus dem Dickicht wagte und es selbst in wolkenverhangenen Nächten noch hell genug war, um zu treffen. Ja, wenn er auch sonst nicht viel konnte, gut geschossen hatte er schon immer. Selbst bei schlechter Sicht und aus den Schützengräben heraus, die sie am Frontbogen von Saint-Mihiel südlich der Maas in die durchnässte Erde gezogen hatten. Ihm reichte der blasse Schein des Mondes; solang dieser noch ab und an durch die Wolkenlöcher blitzte, fand Schmidinger sein Ziel. Oder er würde das Morgengrauen abwarten, um ganz sicherzugehen. Auch wenn das bedeutete, eine halbe Ewigkeit frierend im Dickicht zu kauern. In der unchristlichen Zeit zwischen Nacht und Tag würde das Wild sich ohne Zweifel auf der Lichtung blicken lassen. Und alles sich zum Guten wenden, wenigstens für die nächste Woche. Er würde ein Reh erlegen, es aufbrechen, ausweiden und dem Teufel vor die Tür seiner Steinbruchbaracke legen, in der dieser tagsüber hockte, seinen tschechischen Steinhauern beim Schuften zusah und sein Geld zählte.

Geh und schieß mir ein Reh!

Wenn er erst auf der Lichtung war, wusste er den Berg zwischen sich und dem Dorf, und nur deshalb konnte er sich überhaupt trauen, das Gewehr zu benutzen. Weit genug weg, dass der stete Wind den verräterischen Knall verschluckte oder zumindest in eine Richtung davonwehte, in der keine Gehöfte und Häuser standen.

Plötzlich blieb er mit dem linken Stiefel an einer Wurzel hängen und stolperte vorwärts, hinein in eine Gruppe Haselnussstauden, wobei einer der dünnen Äste zurückgebogen wurde und ihm ins Gesicht schnellte wie eine Ochsengeißel. Direkt auf den Nasenrücken, heiß und dermaßen heftig, dass es ihn auf den Hosenboden setzte. Hart prallte er mit seinem knochigen Hintern auf eine unter Tannennadeln und Laub verborgene Steinplatte. Er hörte, wie der Gewehrkolben unter seinem Gewicht knirschte, und das ließ ihn den stechenden Schmerz beinahe gleich wieder vergessen. Mit wässrigem Blick untersuchte er die Büchse und fühlte mit Ärger und Bedauern die Scharte im polierten Holzschaft. Er konnte nur hoffen, dass sich durch den Sturz der Lauf nicht verzogen hatte.

Erneut raschelte es nicht weit unterhalb von ihm, gefolgt vom Knacken brechender Zweige. Der Schreck darüber half ihm schnell wieder auf die Beine. Sein immenser Respekt vor dem Wald, der ihm schon bei Tageslicht unheimlich war, erzeugte eine bedrückende Enge in seiner Brust. Das Morgengrauen lag noch in weiter Ferne. Die Nacht gehört nicht den Menschen, nicht denen, die zum Herrgott beten, hatte seine Mutter immer gesagt, und er wusste sehr wohl, wie das gemeint war. Doch jetzt und hier, zwischen den Bäumen und Sträuchern, spürte er es auch. Und weil die Angst jetzt endgültig zupackte, legte er an und zielte talwärts, dorthin, wo es zuletzt geknackt hatte. Selbst in der Dunkelheit meinte er eine schleichende Bewegung auszumachen und schalt sich augenblicklich, nicht doch noch ein, zwei Schnäpse getrunken zu haben, bevor er aufgebrochen war. »Wer da?«, krächzte er, da es ihm nicht gelang, seine Stimme gegen den Wind zu erheben. Gleichzeitig stellte er fest, dass er gar keine Antwort hören wollte. Über Kimme und Korn starrte er hinaus in die Nacht. Sein Atem ging zu schnell, als dass er den Gewehrlauf ruhig halten konnte. Ich schieße, dachte er. Ich muss nicht mal treffen, es reicht, wenn ich schieße, um zu vertreiben, was immer dort unten auch ist. Wie damals im Krieg. Wahlloses Sperrfeuer über die von Stacheldraht durchzogene Ebene. Sein Finger lag auf dem Abzug. Das Blut rauschte ihm in den Ohren. Doch statt des Knalls, den sein Kopf fast schon vorwegnahm, hörte er einen Schrei, der ihm durch Mark und Bein fuhr und endgültig alle Wärme aus seinem Körper sog.

2ELISABETH

Das Herz schlug ihr heftig in der Brust. Für den Moment wusste sie gar nicht, wie ihr geschah. Ob sie nicht doch aus einem Schlaf hochgefahren war, dem sie sich nicht hingeben wollte.

Es war dunkel in der Stube. Die Kacheln des Ofens hielten noch immer die wohlige Wärme des gestrigen Feuers, das während der Nacht zu einem Häufchen Asche heruntergebrannt war.

Wie spät mag es sein?

Sie drückte ihren Rücken gegen die tönernen Rundungen, so fest, als könnte sie damit verschmelzen, unsichtbar werden vor dem, was sie aufgeschreckt hatte. Die Katze lag neben ihr auf der Ofenbank und machte vorerst keine Anstalten, das warme Plätzchen aufzugeben. Erst als die schweren Schläge ein weiteres Mal gegen die Haustür hämmerten, rührte sie sich, maunzte aufgebracht, sprang von der Bank und huschte unter den Nähmaschinentisch am Fenster. Elisabeth zog die Strickjacke vor ihrer Brust zusammen. Darunter trug sie nur ihr Nachthemd. Eigentlich hätte sie drüben in der Kammer im Bett liegen sollen, weshalb sie sich Zeit ließ, auch wenn mehr und mehr Ungeduld aus den Schlägen gegen die Haustür sprach. Sie sah hinunter auf ihre nackten Zehen, klamm von der Kälte, die durch die Ritzen in den Holzdielen zu ihr hinaufdrang. Wilhelm schimpfte sie immer aus, wenn sie barfuß herumlief, weil es sich nicht schickte, wie er meinte. Wilhelm, der sie immerzu belehrte …

Das wütende Hämmern von unten drängte sie nun doch dazu, die Ofenbank zu verlassen. Sie trat von der Wohnstube hinaus in den Flur, ohne das Licht anzuschalten.

»Mach auf! Himmelherrgott!«, hallte es durch die robuste Eichenholztür und das Stiegenhaus herauf, als sie am Treppenabsatz angekommen war. Wohlweislich hatte sie abgesperrt, sonst wäre er einfach hereingeplatzt. Sehr wahrscheinlich sogar, ohne sich vorher anzukündigen. So wie er es in der Regel tat, weil er es für selbstverständlich hielt. Weil er die Regeln machte. Und seines Erachtens galt: Was ihm gehörte, durfte er auch ungefragt betreten. Das hatte er ihr einmal recht deutlich zu verstehen gegeben.

Was ihm gehörte.

Sie stieg die knarzende Holztreppe hinab und nahm den Schlüssel von dem Nagel, den ihr Mann neben dem Türstock in die Wand geschlagen hatte. Sie steckte ihn ins Schloss, entriegelte die Tür und öffnete sie einen Spalt. Kalte Luft stob herein und biss ihr in die nackten Beine, doch das spürte sie kaum. Sie musste blinzeln. Da stand er, gebeugt im Windfang, in einen Mantel gehüllt. Auf dem Kopf den verformten Filzhut, ohne den er nicht aus dem Haus ging. Seine Augen blieben im Schatten der Hutkrempe verborgen, und dennoch leuchteten sie aus dieser Schwärze heraus, schwefelgelb wie die Augen eines Höllenhundes. Sie spürte ihre Furcht vor dem grobschlächtigen, stets wütenden Mann aufflammen, den im Dorf alle nur den Waldbauern nannten. Der Mann, der Josef Steiner hieß und ihr Schwiegervater war. Ein Despot, vor dem alle buckelten, wenn er nur seine Stimme erhob, wozu ihm meist ein nichtiger Anlass reichte. Von der Statur her war der Waldbauer nicht größer als die anderen. Doch es machten sich alle kleiner vor ihm, weshalb es ihm so vorkommen musste, als ob er sie über-ragte.

»Warum sperrst du ab?«, fauchte er, die Karbidlampe auf Schulterhöhe angehoben, um ihr durch den Türspalt ins Gesicht zu leuchten. Die Flamme darin zitterte und zeichnete tiefschwarze, sich ständig verformende Schatten in das faltige Gesicht des Bauern.

Er sieht es, kam es ihr in den Sinn, er wird bemerken, dass ich noch nicht im Bett war.

»Ich bin allein«, brachte sie mit leiser Stimme vor, weil es besser war, die Glut, die ohnehin schon in ihm loderte, nicht noch mehr anzufachen. Manchmal war es durchaus angebracht, Angst zu haben. »Wilhelm ist noch nicht daheim«, fügte sie hinzu, nachdem sie den Blick gesenkt hatte.

»Freilich nicht«, zischte er, und einen Moment lang erwartete sie, dass er auf sie lossprang, wie es sein scharf abgerichteter Hofhund zu tun pflegte, bis sich die Kette, die um den Hals des räudigen Köters lag, aufs Äußerste spannte und so verhinderte, dass er die schwefelgelben Fänge in ihren weichen Bauch schlug.

»Zieh dich an, wir gehen auf den Berg!«, knurrte der Waldbauer, auf eine Art, die keine Widerworte duldete.

»Auf den Berg?«, wisperte sie.

Zornentbrannt trat er mit seinem schweren, eisenbeschlagenen Stiefel gegen die Tür. Sie konnte gerade noch zurückweichen, ehe sie getroffen wurde, und taumelte dabei nach hinten und gegen das Treppengeländer, das sie vor dem Sturz rettete. Die Haustür schlug mit dem Riegel gegen die Wand, dass der Putz zu Boden rieselte. Breit füllte der Waldbauer den Türrahmen. Hinter ihm prasselte der Regen auf die Steinplatten vor dem Haus. In der Linken trug er die Karbidlampe, in der Rechten seinen Stock, einen nahezu mannshohen Holzprügel, den er stets mit sich führte und ohne zu zögern einsetzte, wenn er es für angebracht hielt. Josef Steiner brauchte keine Stütze, aber er brauchte etwas in seiner Hand, womit er austeilen konnte, wann immer ihm danach war. Dabei machte es keinen Unterschied, ob es sein Vieh, den Hund, seine Knechte oder die Mägde traf. Oder seine Frau, die Kinder. Die Schwiegertochter.

Er schob seinen wuchtigen Leib zwei Schritte näher, was die getünchten Mauern ringsherum enger zusammenrücken ließ, dann beugte er sich zu ihr vor. Sie konnte seinen sauren Atem riechen. Diese giftige Mischung aus Zorn, Gram, Seelenschmerz und Zügellosigkeit, die sich über fünfzig Jahre in ihm gesammelt und aufgestaut hatte. Eine Mischung, die fortwährend in ihm gärte und sehr schnell zum Überschäumen neigte. Zu den Gerüchen aus seinem Inneren kamen die Ausdünstungen, die seinem Gewand unter dem triefend nassen Mantel entwichen. Alles zusammen drehte Elisabeth den Magen um.

»Schick dich jetzt!«, brüllte er und rammte den Stock in die Dielenbretter, dass es unter ihren nackten Sohlen zitterte.

»Was ist auf dem Berg?«, wagte sie zu fragen, und der Waldbauer, dem Regenwasser von der Hutkrempe auf die massigen Schultern und von dort auf sie herabtropfte, wurde noch zorniger. Das Licht der Lampe in seiner bebenden Hand verlieh ihm eine diabolische Fratze. »Wir holen ihn heim!«, spie er ihr entgegen, als hätte sich bittere Galle in seinem Rachen gesammelt.

»Wen?«

»Frag nicht so dumm, Weib!«, brüllte er in den Hauseingang hinein.

3

Mit neunhundertdreißig Metern war der Friedrichsberg nicht nur die höchste Erhebung in der Marktgemeinde, sondern auch im gesamten Passauer Land. Er war damit kein Riese. Nicht einmal vergleichbar mit dem Höhenzug des Böhmerwalds, der sich mit Gipfeln bis über vierzehnhundert Meter schmückte. Und schon gar keine Konkurrenz zu den Alpen, die man gelegentlich bei besonders klarem Wetter in weiter Ferne aufragen sah. Doch für die Bewohner des Dorfes, das sich an seine nach Norden und Westen verlaufenden Hänge schmiegte, stand die bewaldete, kegelförmige Erhebung die meiste Zeit des Tages zwischen ihnen und der Sonne.

Woher der Berg seinen Namen hatte, wusste keiner so recht. Egal, wen man fragte, ob jung oder alt, ob Häusler- oder Bauersleut, ob Steinhauer, Holzarbeiter, Weber oder Handwerker, ob Tagelöhner, Knecht oder Magd, ob Großvater oder Großmutter, ob abergläubisch oder gottesfürchtig, es schien, als hätte jeder seine eigene Geschichte dazu, und wer seine Sinne einigermaßen beieinanderhatte, glaubte keine davon zur Gänze. Allerhöchstens jene, die der alte Pfarrer Seibold einmal pro Schuljahr zum Besten gab und die, wenn auch unspektakulär, sich dennoch am plausibelsten anhörte. Zumal man der Geistlichkeit ohnehin leichter glaubte – und falls doch nicht, dann wagte man zumindest nicht zu widersprechen.

Hochwürden Seibold zufolge existierte eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Niederschrift im Kirchenregister der bischöflichen Erzdiözese zu Passau, in der die Bezeichnung Friedrichsberg erstmals Erwähnung fand. Leider fehlte auch in diesem Dokument jegliche Erklärung, wieso die von weither sichtbare Erhebung nach einem Friedrich benannt worden war, geschweige denn, welcher Friedrich überhaupt damit gemeint sein mochte.

Natürlich nannte niemand in Talberg den Berg bei seinem amtlichen Namen. Im heimatkundlichen Unterricht bekamen die Dorfschüler erzählt, dass der Wegscheider Forstwald, in dessen Mitte sich der Berg befand, bis zur Hälfte des 17. Jahrhunderts unbesiedelt gewesen war. Bis schließlich ein Mann namens Lehner, der das Müllerhandwerk zu verrichten verstand und ursprünglich aus dem Donautal stammte, damit anfing, die nordwestliche Flanke des mächtigen Granitkegels zu roden, und dort einen Hof gründete. So übertrug sich dessen Name auf den nutzbar gemachten Ausläufer des Berges, so wie es zu jener Zeit und noch bis vor Kurzem in der Gegend gemacht wurde. Doch es war nicht der in irgendeinem Kirchenregister vermerkte Familienname des Müllers, der den Ausschlag gab. Der Tradition des Landstrichs gerecht werdend, schuf die Aneinanderreihung der Vornamen der Hofbesitzer einen Hausnamen, der fortan für das Anwesen stehen sollte. Im Falle des Müllers gaben Vitus, genannt Veicht, und dessen Sohn und Hoferbe Matthias, genannt Hiasl, zuerst ihrem Land den Namen Veichthiasl, welcher sich später im Volksmund auf den Berg übertrug. Womit die offizielle, immer noch in Landkarten geführte Bezeichnung Friedrichsberg für die Leute in seinem Schatten kaum noch Relevanz besaß.

Nachdem rund hundert Jahre später der nachfolgenden Generation der Müllerfamilie Lehner keine männlichen Erben entsprangen, heiratete ein gewisser Josef Steiner in den Hof ein, dessen Enkeln und Urenkeln schließlich der Hausname Waldbauer gegeben wurde. In diesem Fall benannt nach der Tätigkeit, mit der sie zu jener Zeit bereits ihr ständig wachsendes Vermögen erwirtschafteten.

Was jedoch als Name für den Berg blieb, war Veicht-hiasl. Und klang dieser Name in den Ohren von Ortsfremden, die ihn zu hören bekamen, eher erheiternd, so war er für die Bewohner an seinem Fuße mehr wie das unterdrückte Gemurmel eines gotteslästerlichen Fluchs, sofern er überhaupt ausgesprochen wurde.

Waren die Tage kalt oder es zog der Föhn vom Voralpenland die Donau herunter und übers Rottal herein, konnte man von der Spitze des Veichthiasl in südliche Richtung bis hinein in die Salzburger Alpen und ins Totengebirge schauen. Nach Osten ins Mühlviertel und nach Norden bis zum Arber. Stockfinster und regenverhangen, wie es heute jedoch war, sah man kaum die Hand vor Augen, geschweige denn irgendetwas von einem Berg. Aber auch wenn man ihn nicht sah, so hörte man ihn, oder vielmehr hörte man den Wind, der sich unermüdlich an ihm abarbeitete. Und wenn man tief in sich hineinhorchte, dann spürte man ihn auch. Zumindest spürte ihn Elisabeth, die empfänglich für die Natur um sie herum war. In ihrem Inneren vernahm sie mal deutlich, mal weniger deutlich, was das Land, die Wiesen und Äcker, die Wälder, die Bachläufe und Auen und all jenes, was in und auf ihnen lebte, zu sagen hatten. Schon früh als Kind hatte sie gelernt, dass die Gabe des Hineinhorchens nicht jedem gegeben war. Ja, genau genommen kannte sie eigentlich nur noch eine weitere Person, von der sie es sicher wusste.

Im Moment war die Natur jedoch zu laut und zu wild, als dass man ihr mit dem Herzen hätte zuhören können. Ebenso wusste sie nicht, was sie davon halten sollte, dass sich ihr Schwiegervater die Mühe gemacht hatte, als Erstes hinunter ins Dorf zu gehen. Wer den üblichen Weg auf den Berg wählte, passierte zwangsläufig den Steiner-Hof, der bereits hoch genug über dem Dorf lag, um auf alle anderen herabschauen zu können. Jedenfalls wäre dem Alten die halbe Fußstrecke bergwärts erspart geblieben, wenn er, statt selbst zu kommen, einen der Knechte zu ihr geschickt hätte, um sie hinaus in den Regen zu zerren. Dass er es sich trotzdem nicht hatte nehmen lassen, sie persönlich zu holen, bewies ihr die Dringlichkeit des nächtlichen Ausflugs.

Sein Wille geschehe!

Es goss aus Kübeln, und doch waren sie nicht allein unterwegs. Als sie an der Kirche abbogen, stießen sie auf eine Gruppe verhüllter Gestalten, die allem Anschein nach nur auf ihre Ankunft gewartet hatten. Elisabeth erkannte den Michl, den jüngsten Sohn vom Steiner und somit einen ihrer Schwäger. Dazu zwei der Knechte, die für ihren Schwiegervater arbeiteten. Ebenso stand dort der Leiner, der Dorfbäcker, den man gleich an seiner feisten Statur erkannte. »Heil Hitler!«, grüßte er als Einziger, vermutlich weil er sich als von der Partei ernannter und auf den Führer vereidigter Ortsvorsteher dazu verpflichtet fühlte. Ein Posten, den der Bäcker, so wie allgemein behauptet wurde, nicht der Reichsleitung in Berlin, sondern allein der Gunst von Josef Steiner verdankte. Was wiederum den Leiner ebenso zum Lakaien des Waldbauern machte, wie dessen Mägde und Knechte es waren.

Die Gruppe der Wartenden vervollständigten drei bis zu den Augen vermummte Mannsbilder, von denen sie der schwächelnden Funzel in ihren Händen, des heftigen Schauers und ihres Schweigens wegen nicht zu sagen vermochte, um wen es sich handelte. Wortlos defilierte der Waldbauer an den Leuten vorbei, Elisabeth fest im Griff, nachdem er ihr die Lampe überlassen hatte, um für sie beide den Weg auszuleuchten. Bis auf den Bäcker schlossen die Männer sich ihnen an, und das brachte Elisabeth einerseits noch mehr durchein-ander; andererseits war sie erleichtert, dass sie nicht alleine mit dem Alten hinaus in die Nacht ziehen musste. Wind und Wetter trotzend, pilgerte die Prozession alsbald bergwärts, und neben dem gedämpften Flüstern und Raunen unter den Männern war durchaus auch das Murmeln von Gebeten zu vernehmen.

Der alte Steiner stapfte voraus, hinter sich das Gefolge. Acht Männer und sie, bei strömendem Regen hinauf zum Veicht-hiasl, und keiner hielt es für angebracht, ihr mitzuteilen, weshalb man sie in dieser gottverlassenen Unwetternacht dort oben auf dem Gipfel dabeihaben wollte.

Aber war das überhaupt nötig? Wusste sie nicht längst, wozu das ganze Schauspiel diente?

4

Der Turm stand seit vorletztem Sommer auf dem Gipfel. Höher als ursprünglich geplant, aber er wollte sichergehen, dass die Aussichtsplattform auf jeden Fall über die Baumwipfel hinausragte. So kam es, dass die Holzkonstruktion in nur zwei Monaten Bauzeit über zwanzig Meter hinauf in den Himmel gewachsen war. Entworfen und errichtet unter der Aufsicht des Oberstudienrats Wilhelm Maximilian Steiner – ihres ihr mit Gottes Segen angetrauten Ehemannes.

Erbaut wurde der Turm mit Fichtenholzstämmen aus dem Wald seines Vaters, die im Sägewerk von Alfons Eidenberger unten am Osterbach zurechtgesägt worden waren, bevor der Schreinermeister Riedl und seine Gesellen die auf Maß gefertigten Balken und Verstrebungen mit Zinken, Zapfen und Nuten versahen, damit sie sich zu einer Einheit verbinden ließen, so fest und unverrückbar, wie es laut den Worten des Pfarrers auch eine Ehe sein sollte – bis dass der Tod sie schied.

Auch die Bretter für den Aufstieg, das Geländer und die Umwandung hatte die ortsansässige Schreinerei gesägt, gehobelt und angepasst. Alles sauber angefertigt nach Wilhelms akribisch ausgearbeiteten Plänen, bevor das komplette Baumaterial mithilfe von fünf Pferdefuhrwerken auf die neunhundertdreißig Höhenmeter hinaufbefördert worden war. Dann, weil er viele Hände gebraucht hatte, um den Turm in so kurzer Zeit zu errichten, hatte er neben einer Handvoll von seinem Vater bezahlten Arbeitern auch seine Schüler antreten lassen. Während der schulfreien Sommermonate, die eigentlich dafür bestimmt waren, dass die Buben und Mädchen bei der Heuernte auf den heimischen Höfen eingespannt werden konnten. Doch Wilhelm verfügte als Dorflehrer über ausreichend Autorität in Ort und Umgebung, dass die Bauersleut ihre Kinder, wenn auch bisweilen widerwillig, zu ihm auf den Berg schickten. Vorrangig die Knaben natürlich, all jene, die zu diesem Zeitpunkt älter als zehn Jahre waren, so wie Wilhelm es verlangte. Aber auch fünf, sechs der Mädchen wurden beschäftigt und für die Verpflegung der freiwilligen – wie auch der unfreiwilligen – Arbeiterschaft mit Brot, Speck, Wasser und Bier eingeteilt, die fortwährend in Weidekörben aus dem Dorf heraufgeschleppt wurde. All diese Dienste hatte Wilhelm von der Elternschaft eingefordert, und bis auf zwei oder drei, die weder seine Autorität noch Namen und Abstammung fürchteten, waren sie seinem Aufruf nachgekommen. Einige sicherlich zurückhaltender, doch die meisten unter den Kindern voller Tatendrang, weil es vor allem für die Buben abenteuerlicher klang, einen Holzturm auf dem Veichthiasl zu errichten, als in den Wiesen und Auen Heu zu wenden, zu rechen und zusammenzutragen oder in der prallen Sonne die Ernte von den Feldern zu schaffen, ohne die Aussicht auf einen Kanten Brot oder einen Schluck Bier zwischen dem kargen Frühstück und einem keineswegs üppigen Abendbrot.

Nachträglich hieß es, unter seinen stets argwöhnischen Blicken habe Wilhelm die Burschen schuften lassen wie damals die Römer ihre Sklaven auf den Galeeren, und man habe nach den acht Wochen, in denen der Turm in die Höhe gewachsen war, kaum einen von ihnen noch zu irgendwas anderem gebrauchen können, so erschöpft und ausgelaugt seien sie gewesen. Allerdings grenzte es an ein Wunder, dass in der ganzen Zeit keinem der Kinder ein größerer Schaden widerfahren war. Von ein paar gequetschten Fingern, einigen Schrammen, Abschürfungen und Fleischwunden und einem zertrümmerten Fuß einmal abgesehen. Der Turmbau auf dem Friedrichsberg hatte in seiner Waghalsigkeit niemanden das Leben gekostet, und das war der wahre Segen. Dafür musste man dankbar sein, hatte Wilhelm bei der festlichen Einweihung am Tag von Mariä Geburt verlauten lassen, ebenso wie der Pfarrer, der dieselben Worte in seiner Rede zur Segnung des Bauwerks gewählt hatte, als hätten sich Priester und Lehrer vorher abgesprochen.

So kam das Dorf unter dem Berg zu einem Turm. Zu Ehren der Machtergreifung Hitlers, wie der Ortsvorsteher gerne behauptete, auch wenn alle im Dorf es besser wussten. Zu Vermessungszwecken, hatte Wilhelm nämlich mehrfach klargestellt, als er den Antrag in der Bürgerversammlung im Jahr zuvor vorbrachte, obwohl er sein Projekt auch ohne jede Einwilligung hätte durchführen können. Immerhin stand der Turm auf familieneigenem Grund, und schon allein deswegen hätte es niemand gewagt, ein Veto gegen die Pläne vom Waldbauer-Sohn einzulegen. Von einem Mann, der über die Fähigkeit und die Geduld verfügte, den Kindern im Ort Rechnen, Lesen und Schreiben beizubringen. Einem, der studiert hatte, in München droben, und ein Diplom mit heimgebracht hatte, so wie es vorher noch keinem aus ganz Talberg und Umgebung möglich gewesen war. Außerdem stünde der Turm für jeden offen, hatte es geheißen, um die Aussicht auf das schöne Land des Waldbauern zu genießen. Auf das Land der in diesem gottgesegneten Flecken Erde angesiedelten Familien und darüber hinaus, bis weit hinüber nach Österreich und ins Tschechische.

Das tosende Unwetter, das mit jedem Meter, den sie bergan stiegen, an Heftigkeit zunahm, versprengte heute freilich jeden Gedanken an einen Blick in die Landschaft. Es herrschte nur noch Finsternis, durchtränkt von eisigem Wasser, dass sich sintflutartig aus einem schwarzen Himmel ergoss. Die Natur zeigte sich, wie sie wirklich war. Abweisend, rau und unbarmherzig gegenüber denen, die sich in sie hineingewagt hatten. Ja, man mochte Schönheit darin sehen, wenn die Sonne am hohen blau-weißen Himmel stand und die bewaldeten Bergrücken in der Ferne durch den Dunst blaugrün schimmerten, dort, wo sie mit dem Horizont verschmolzen. Wenn die satten Wiesen in voller Blüte standen und die Weizenfelder gelb leuchteten. Doch wie kurz währte diese Zeit, bevor der harsche Wind aus dem Böhmischen wieder die dunklen Wolken herantrug, die in ausdauerndem Regen zuerst die Auen und danach die Äcker fluteten, sodass die Ernte verfaulte, die nicht rechtzeitig eingebracht werden konnte. Und nach dem Regen kam alsbald der Schnee, direkt von Sibirien herüber, wie die Leute oft zu scherzen pflegten, ohne dass auf so eine Äußerung wirklich jemand mit einem Lachen antwortete. A Dreivierteljahr Winter, a Vierteljahr koid, des is der Bayerische Woid, lautete der Spruch, den hier alle im Ohr hatten und der nicht dazu taugte, für Erheiterung zu sorgen. Der Schnee und die Kälte, gottgewollt und doch von allen verflucht, jedes Mal, wenn der Herbst damit anfing, die Blätter zu färben und eine trügerisch bunte Pracht an Gelb- und Rottönen über die Wälder zu legen – verführerisch fürs Auge und doch die Seele verhöhnend, weil jeder mit ansehen konnte, wie schnell das Laub trocken und braun und recht bald darauf faulig schwarz wurde, wenn es einmal auf die nasskalte Erde gesunken war. Dem Winter war nicht zu entkommen. Allenfalls durch den Tod, der in der dunklen Jahreszeit auch allzu gerne im Dorf herumzog und sich diejenigen holte, denen die Kälte in den dunklen Monaten jede Kraft aus den Knochen gesogen hatte: die ausgemergelten Hungerleider, die kränklichen Kinder, die schwächelnden Alten.

Sie erreichten das auf halbem Weg zum Gipfel gelegene, baumfreie Plateau, das im Dorf als Josefi-Platte bekannt war. Auf der weitläufigen, nach Nordosten abfallenden Ebene weideten den Sommer über Kühe und Ziegen. Nicht mehr geschützt von dem Waldstück, das sich zwischen dem Ort und dem Plateau erstreckte, bekamen sie hier die volle Gewalt des Sturms zu spüren, zu dem das Unwetter mittlerweile angewachsen war. Ein wütendes Toben, mit dem am Abend noch niemand gerechnet hatte. Für den Moment war Elisabeth sogar froh über das breite Kreuz des Waldbauern, hinter dem sie sich verbergen konnte, um wenigstens einem Teil der atemraubenden Böen zu entgehen. Gebeugt kämpften sie sich voran, und sie war für den Moment nur darauf bedacht, in die Fußstapfen ihres Schwiegervaters zu treten, die er im vom Regen aufgeweichten Boden hinterließ und die fast ihre einzige Orientierung waren, bis sie endlich wieder zwischen die nächsten Baumreihen gelangten. Nach diesen wenigen Minuten über freies Feld hatte der Wald sie wieder in sich aufgenommen, doch das hieß nicht, dass es einfacher wurde.

Denn ab hier begann der Berg erst richtig, und der mittlerweile völlig ausgewaschene Steig wurde immer steiler. Hier in dem Hohlweg rauschte ihnen das Wasser knöcheltief und wie in einem Sturzbach entgegen. Ihr ohnehin schon durchnässter Rock sog sich nun auch von unten her mit Nässe voll und zerrte mit jedem Schritt schwerer an ihr. Die Nadelbäume rechts und links des Wegs wogten besorgniserregend in den Böen und beugten sich ihnen so weit entgegen, dass man Angst bekommen konnte, jeden Moment vom herabpeitschenden Geäst gepackt und in die Nacht hinausgeschleudert zu werden. Das Blut pochte in ihren Ohren, der Regen rann ihr übers Gesicht und mischte sich mit Rotz und Schweiß. Ihre Lunge brannte, und sie hatte aufgehört, die Kälte zu spüren. Viel Kraft war nicht mehr in ihr, und sie konnte nur darauf hoffen, dass die Männer sie auffingen, sollte sie von den herabbrausenden Fluten umgerissen und fortgespült werden.

Und doch waren sie plötzlich oben, ohne dass noch weitere Worte gewechselt worden waren, seit der Wind in seiner Heftigkeit zugenommen und die Gebete davongetragen hatte. Der Granit glänzte nass und schmierig im Schein der paar Laternen und Karbidlampen, die noch nicht erloschen waren. Sie erkannte die großen Felsblöcke, die den Gipfel und auch die Basis für den Turm bildeten. Im vorangegangenen Sommer hatte man mit immenser Kraft und vielen Flüchen lange Eisenstangen hineingetrieben, um den vier Grundpfeilern Halt zu geben, welche die Holzkonstruktion trugen. Der Turm hatte seither bereits einen Winter überstanden und den Herbststürmen des letzten Jahres getrotzt, ebenso wie dem Frost, der in diesem Frühjahr bis in den April hinein nicht hatte weichen wollen. Keiner der Männer um sie herum schien daher Bedenken zu hegen, dass die Konstruktion über ihnen zusammenbrechen würde. Obwohl dieser Ausflug an Irrsinn kaum zu übertreffen war, überraschte es sie nicht, dass sie erwartet wurden. Durch den Vorhang aus vom Himmel stürzenden Bindfäden leuchteten ihnen weitere Lampen entgegen, direkt vom Fuße des Turms her. Drei Gestalten waren auszumachen, dicht aneinandergedrängt. Der Wind zerrte wütend an ihren Überwürfen, während sie sich über etwas zu ihren Füßen beugten.

Es widerstrebte Elisabeth, zu diesen Männern zu treten. Nicht allein, weil sie unter ihnen Johannes erkannte, einen weiteren Schwager, der selbst bei Nacht und Sturzregen an einem eindeutigen Merkmal zu erkennen war. Ihm fehlte gleich unterhalb des Schultergelenks der linke Arm, den er an der Westfront gelassen hatte. Von einer Artilleriegranate zerfetzt und danach von einem Lazarettarzt in höchster Eile restlos entfernt, war der Arm Johannes Steiner im letzten Kriegsjahr 1918 abhandengekommen. Und damit hatte er nicht nur einen Teil seines Körpers, sondern auch ein Stück seiner Menschlichkeit verloren, lautete die allseits gültige Meinung derer, die es seither mit ihm zu tun gehabt hatten. Wenn es jemanden gab, den Elisabeth noch mehr scheute als ihren Schwiegervater, dann war es ihr Schwager Johannes. Sie verspürte ihm gegenüber Furcht – und Abscheu. Und es kostete sie stets große Kraft, diese Gefühlsregungen unter der Oberfläche zu halten.

Heute jedoch ließ man ihr ohnehin keine Zeit, über die Begegnung mit Johannes zu hadern, denn der Wind und der Tross in ihrem Rücken schoben sie auf das Trio zu, das unmittelbar am Aufgang zum Turm auf sie wartete. Als sie auf wenige Schritte heran war, bemerkte sie, dass neben Johannes der Schmidinger Florian stand, einer der Knechte ihres Vaters, der zu ihrer Verwunderung eine Jagdbüchse über der Schulter hängen hatte.

»Schau’s dir nur an!«, grollte der alte Steiner ihr ins Ohr, als er merkte, wie sie sich zierte. Sie wollte nicht. Wollte nicht wissen, was es dort zu schauen gab, und kam dem Unvermeidlichen dennoch immer näher, da sie von groben Männerhänden weiter nach vorne gedrängt wurde, so wie man es bei Kühen und Schweinen tat, auf die der Schlachter wartete.

Ihre Begleiter machten ihr Platz, bis sie direkt vor ihrem Schwager stand, dem sie nicht ins Gesicht zu leuchten wagte, weil sie seine kalten, stierenden Augen nicht ertrug. Nicht tagsüber und erst recht nicht in der Finsternis, wenn alles Licht fehlte. Gleichwohl wollte sie aber auch nicht zu Boden blicken, auf das, was im niedergetrampelten Gras lag, das dort stellenweise zwischen den nackten Felsen wuchs. Etwas, worauf Johannes mit einem Kopfnicken hinwies und zu dem sie sich hinunterbücken sollte, um es im Schein der Lampe zu betrachten. Sie aber stand wie versteinert da und konnte diesem stillen Befehl nicht Folge leisten – bis es dem Waldbauer neben ihr zu dumm wurde, er grob ihr Handgelenk packte und sie mitsamt der Leuchte zu Boden zog.

Und da lag er. Mit zertrümmertem Schädel und leerem Blick gegen den auf sein verzerrtes Gesicht niederprasselnden Regen.

»Ich hab ihn gefunden«, hörte sie den Schmidinger murmeln, auf eine weinerliche Art, als wollte der Knecht andeuten, er hätte eine Mitschuld an dem Entsetzen, das sie hier anstarren musste. »Da war ein Schrei, und ich bin hin. Bis hierherauf, mein ich. Und da lag er und hat schon keinen Mucks mehr von sich gegeben …«

»Verfluchter Turm!«, zischte der alte Steiner nach der unendlichen Pause zwischen zwei Herzschlägen, riss Elisabeth die Karbidlampe aus den klammen Fingern und drosch sie wutentbrannt gegen den Holzpfeiler, sodass sie in einem Funkenregen zerbarst.

5

Sobald Bier und Schnaps keine andere Erklärung für die vorherrschende Misere mehr lieferte, erzählten sie sich im Wirtshaus, dass die schicksalhaften Tage für Talberg in den letztjährigen Raunächten ihren Anfang genommen hätten. In einer jener Januarnächte, kälter als kalt, in der sich das noch junge Jahr schneereich und zumeist lichtlos zeigte, erfuhr seine Hochwürden Korbinian Seibold eine grauenerregende Fügung. Eine, die keinem Menschen hätte widerfahren dürfen und erst recht keinem Geistlichen. Dass der Herrgott seinen ärgsten Widersacher, den Lichtbringer, nicht davon abgehalten hatte, solch grausames Spiel mit einem geweihten Priester zu veranstalten, erschütterte die Talberger zutiefst. Selbst die Gläubigsten unter den Gläubigen sagten, dass er in jener Schicksalsnacht sein Antlitz von der Gemeinde abgewandt hatte.

Die Wege des Herrn waren nur damit zu erklären, dass er dem Ort eine Mahnung zukommen lassen wollte, die für jeden im Dorf galt. Eine Mahnung oder gar Bestrafung, ausgetragen auf den Schultern des einen, der unter ihnen dem Schöpfer am nächsten stand – so wie man damals in Jerusalem seinen menschgewordenen Sohn an ein Kreuz genagelt hatte.

Es begann damit, dass Hochwürden Seibold nach der Abendmesse seiner überaus weltlichen Schwäche folgte und wie gewohnt das Wirtshaus aufsuchte. Dort blieb er an jenem Tag ohne Angabe von Gründen länger als gewöhnlich hocken. Dieser Umstand fiel am Stammtisch zwar auf, verwunderte allerdings niemanden weiter. Der Priester mochte ein großer Redner herab von seiner Kanzel sein, galt aber sonst eher als schweigsamer Zuhörer, weshalb seine Anwesenheit in der Gaststube zu fortgeschrittener Stunde bisweilen in Vergessenheit geriet. Darum konnte auch im Nachhinein keiner der Wirtshausgäste eine brauchbare Aussage darüber treffen, wann genau Hochwürden Seibold die Runde verlassen hatte und in die Nacht hinaus entschwunden war.

Um die darauffolgenden Ereignisse, obschon in ihrem Ergebnis unumstößlich, rankten daher vielerlei Spekulationen. Als gesichert galt nur die Annahme, dass es Pfarrer Seibold, vom Rausch benebelt, offenbar nicht mehr gelang, die im Glockenturm eingelassene Eichentür zu entriegeln; sie gewährte einen Zugang zur Kirche, der ausschließlich dem Geistlichen selbst sowie dem Mesner und, an Tagen mit Gottesdiensten, den Ministranten vorbehalten war. Bei dem sich über einen später nicht mehr bestimmbaren Zeitraum erstreckenden Versuch, durch jene vermaledeite Tür Einlass zu erlangen, verlor der Hirte des Herrn offenbar die Besinnung. Ob dafür die klirrende Kälte, das Übermaß an Bier und Schnäpsen oder die Kombination aus beidem verantwortlich war, ließ sich später nicht mehr herausfinden. Fest standen nur diese Tatsachen: Korbinian Seibold brach vor der Kirchentür zusammen, fror an den Eisenbeschlägen fest und schied irgendwann zwischen Mitternacht und dem frühen Morgengrauen elendig dahin. In bitterkalter Dunkelheit und unter den alleinigen Augen des Allmächtigen. Dieser schreckliche Erfrierungstod hatte unter anderem zur Folge, dass erstmals seit Gründung der Pfarrkirche Maria Unbefleckte Empfängnis vor zweiundvierzig Jahren an jenem Dreikönigstag 1934 keine Messe gelesen wurde.

Wieso Seibold zu nachtschlafender Zeit und nach dem ausschweifenden Wirtshausbesuch nicht unverzüglich seine gewärmte Schlafkammer im Pfarrhaus aufsuchte, sondern stattdessen noch einen Abstecher zur Kirche unternahm, blieb bis dato ebenso unbeantwortet wie die Frage, warum er es trotz seiner bekannten Trinkfestigkeit nicht mehr schaffte, den schweren Bartschlüssel ins dafür vorgesehene Schloss zu zittern, um zumindest im Gotteshaus Schutz vor Kälte, Schnee und Wind zu finden. Am naheliegendsten war, dass das Schlüsselloch zu diesem Zeitpunkt schon mit Eiskristallen gefüllt war, die der Wind hineingeblasen hatte; sie verhinderten wohl, dass der Schlüssel noch ins Schloss passte. Allerdings beruhte auch diese Überlegung nur darauf, was die Zecher beim Hirscher zu fortgeschrittener Stunde in ihre Bierkrüge hineinphilosophierten, denn selbst die Donau-Zeitung hatte keinen anständigen Bericht über diesen Todesfall zu Papier gebracht. Ob es daran gelegen hatte, dass wegen des strengen Winters der Vorfall erst Tage danach in der Domstadt bekannt wurde, oder ob der Erzbischof jedwede Mutmaßung seitens der Presse bereits im Keim zu unterbinden wusste, musste jeder selbst entscheiden. Das betraf auch all die anderen Geschichten über das Dahinscheiden des Hochwürden, die in der Dorfwirtschaft verbreitet wurden. Und in gewisser Hinsicht auch den dramatischen Bericht der Pfarrersköchin Wilhelmine Sicklinger, die am nächsten Morgen, als sie ihren Dienstherren nicht in seiner Bettstatt vorfand, eine Runde um die Kirche gedreht und dabei den entsetzlichen Fund gemacht hatte. Seibold, vom steten Ostwind nahezu gänzlich mit Schnee und Eis bedeckt, niedergekauert gegen die Eichentür gesackt und blau gefroren, musste mehrfach mit heißem Wasser übergossen werden, damit sein starrer Leib von Eisen und Holz getrennt werden konnte. Danach, so hieß es, lag die zusammengekrümmte Gestalt noch bis in den Abend hinein vor dem Holzofen in der Pfarrhausküche, bis man ihn in eine ausgestreckte Position bringen und seine Hände angemessen über der Brust falten konnte.

Da der Schnee zu hoch lag und das Wetter über Tage hinweg zu stürmisch war, konnte Hochwürden Seibold nicht einmal das Sterbesakrament empfangen. Wofür es ohnehin zu spät war, auch wenn böse Zungen lästerten, dass der Frost den Leichnam doch noch lange Zeit frisch gehalten hatte. Doch für den Pferdeschlitten des Priesters aus der nächstgelegenen Pfarrgemeinde Breitenberg gab es bis zur darauffolgenden Woche kein Durchkommen. Die Leiche des Pfarrers blieb notgedrungen noch zwei Monate in dem Schuppen hinter der Kirche aufgebahrt, bis Mitte März der Bodenfrost endlich wich und das Ausheben eines Grabes und damit eine würdevolle Bestattung möglich wurde. Manche zweifelten jedoch daran, dass die Seele des Priesters ihren Weg in den Himmel noch fand, auch weil er nicht immer ein barmherziger und mitfühlender Hirte gewesen war.

Nach dem Tod von Hochwürden Seibold dauerte es nahezu ein ganzes Jahr, nämlich bis zum Totensonntag Ende November, bevor die Erzdiözese aus Passau wieder einen Pfarrer ins Dorf entsandte. Er traf gerade noch rechtzeitig ein, damit der Sprengel nicht ohne geistlichen Beistand die Jahreswende durchleben musste, eine düstere Zeit, in der auch der Teufel nur zu gerne seine Runde machte, um flatterhafte Seelen auf seine Seite zu locken.

Alsbald erwies sich der neue Pfarrer jedoch als zu jung und zu fesch, als dass die Skeptiker, Schwarzmaler und die besonders Gottesfürchtigen beruhigt in die Zukunft geblickt hätten.

»Schafft ihn runter ins Dorf, der Priester wartet schon!«, brüllte der Waldbauer jetzt gegen den Sturm an, was die erschütterten Männer endlich aus ihrer Starre riss. Wortlos hievten sie den Leichnam in ein mitgebrachtes Segeltuch und schlugen ihn darin ein. Weniger um ihn vor dem Regen zu schützen, als um sich den Anblick des zerbrochenen Körpers zu ersparen und um den Säften, die nach wie vor aus ihm heraussickerten, nicht unmittelbar ausgesetzt zu sein. Anschließend wurde das tote Gewicht von kräftigen Armen auf drei regendurchtränkte Schultern geladen.

Ohne die Lampe – die nun in Trümmern auf den Granitfelsen unter der Turmsäule lag – schritt Josef Steiner hinab in die abschüssige Finsternis und hinein in den Wald, den er sein Eigentum nannte. Dicht gefolgt von der Prozession, die während des beschwerlichen Abstiegs den Rosenkranz betete.

Elisabeth sah ihnen hinterher, wie sie in Regen und Nacht entschwanden. Es kam ihr vor, als hätte man sie einfach vergessen, sie allein gelassen mit ihrer Angst und dem Seelenschmerz, der in ihrer Brust brannte, so heiß, dass die eisigen Tränen, die der Himmel über sie ausleerte und die längst durch ihren Mantel und in ihre blasse Haut gedrungen waren, ihr nichts mehr anhaben konnten. Ihr Geist taumelte durch eine Leere, so schwarz wie die Nacht, die sie nun einhüllte. Daher brauchte sie auch eine Weile, bis sie die Anwesenheit einer weiteren Person gewahr wurde, die sich dem Trauerzug ebenfalls nicht angeschlossen hatte. Tatsächlich bemerkte sie ihn erst, als er das Wort an sie richtete.

»So jung und schon Witwe«, raunte er ihr ins Ohr, und sie schrak so heftig zusammen, dass jede Kraft aus ihren Beinen wich. Ehe sie auf den nassen Stein unter ihr sacken konnte, packte er sie um die Hüfte und zog sie an sich. Mit dem einen Arm, der ihm geblieben war. Dabei ließ er sie die Kraft darin spüren. So viel Stärke in diesem einen Arm, wie sonst einer in zwei Armen zusammengenommen besaß. Gerade so, als hätte sich die Muskelkraft der amputierten Gliedmaße aus Ärger darüber, dass diese nicht mehr vorhanden war, in ihr verbliebenes Gegenstück geflüchtet. Ein wirrer, abseitiger Gedanke, gegen den sie sich aber nicht wehren konnte. Ebenso wenig wie gegen Johannes’ Aufdringlichkeit, die nichts von einer hilfreichen Geste in sich barg.

6

Pfarrer Viktor Schauberger erwartete sie am Schulhaus, das ja auch das Heim des Verunglückten gewesen war. Dabei suchte der Priester Unterstand in dem aus ungehobelten Brettern gezimmerten Windfang, der die Eingangstür vor dem nahenden Winter schützen sollte.

Johannes hatte Elisabeth bis vors Schulhaus gebracht, war den ganzen Weg vom Berg bis hinunter ins Dorf nicht von ihrer Seite gewichen, als wollte er sichergehen, dass sie auch wirklich zurück zu ihrer Wohnung ging. Es war seine aufgezwungene Nähe, die sie mehr aufwühlte als der unvorhergesehene Tod ihres Ehemannes. Johannes’ Anwesenheit machte es ihr unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Als sie wie benommen vor den Priester trat, blickte sie sich scheu nach ihrem Schwager um, doch dieser hatte sich verflüchtigt wie ein böser Geist vor der priesterlichen Autorität, die vor dem Haus Stellung bezogen hatte. In dem gegen die Wetterseite mit Schindeln getäfelten Gebäude befand sich im Obergeschoss die Lehrerwohnung und im Erdgeschoss das einzige Klassenzimmer, in dem Oberstudienrat Steiner gestern noch alle Altersstufen der Grund- und Volksschule Talberg unterrichtet hatte. Zum letzten Mal, dachte Elisabeth verstört, während der Pfarrer ihr die Hand reichte und tröstende Worte sprach, deren Inhalt sie nicht aufzunehmen vermochte.