Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissarin Franca Mazzari

- Sprache: Deutsch

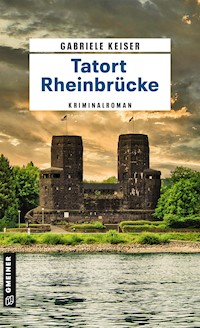

Vor den Brückentürmen in Remagen wird ein Mann erschossen aufgefunden. Bei der Tatwaffe handelt es sich um die als gestohlen gemeldete Dienstpistole einer Schutzpolizistin. Der Fall wird umso brisanter, als sich herausstellt, dass der Tote der rechten Szene angehörte. Die Frage ist: Wie kam die Waffe in die Hand des Täters? Oder wurde sie am Ende gar nicht gestohlen? Franca Mazzaris Erfahrung ist mehr denn je gefragt, aber die Kommissarin befindet sich im Urlaub im Trentino, der Heimat ihres Vaters …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriele Keiser

Tatort Rheinbrücke

Kriminalroman

Zum Buch

Kein Vergeben – kein Vergessen? Einmal im Jahr wird Remagen zum Treffpunkt der Neonaziszene – sehr zum Unmut der Anwohner. Rechtsgerichtete aus allen Teilen der Republik inszenieren in der Kleinstadt am Rhein einen sogenannten Trauermarsch, um der Wehrmachtsoldaten zu gedenken, die im dortigen Rheinwiesenlager unter erbärmlichen Umständen gefangen gehalten wurden. Viele von ihnen starben. »Die hier getöteten Männer sind Opfer, keine Täter«, wird lautstark verkündet. Als vor den Brückentürmen die Leiche eines Mannes aufgefunden wird, stellt sich bald heraus, dass er der rechten Szene angehörte. Weil er mit der Dienstpistole einer Schutzpolizistin erschossen wurde, gerät diese in den Fokus der Ermittlungen. Sie gibt an, dass ihr die Waffe entwendet wurde. Doch sagt sie die Wahrheit? Mehr denn je ist Franca Mazzaris Erfahrung gefragt, aber die Kommissarin genießt ihren Urlaub im Trentino, der Heimat ihres Vaters …

Gabriele Keiser, 1953 in Kaiserslautern geboren, studierte Literaturwissenschaften und lebt heute als freie Schriftstellerin, Lektorin und Volkshochschuldozentin in Andernach am Rhein. Ihre Krimis um die sympathische Koblenzer Kriminalkommissarin Franca Mazzari sind eine gelungene Kombination von Spannung und Wissensvermittlung, denn es geht immer um mehr als nur um die Frage nach dem Täter. Die Autorin ist Mitglied im »Syndikat«, der Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren, und war etliche Jahre Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2014 erhielt sie den Kulturförderpreis des Landkreises Mayen-Koblenz.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © uh Fotografie Bonn / stock.adobe.com

ISBN 978-3-8392-7594-8

Prolog

Remagen, Samstag, 14. November 2020

Triumphierend sieht er sich um. Aus dem gesamten Bundesgebiet sind erneut zahlreiche Kameraden dem Aufruf zum Gedenkmarsch gefolgt. Wie schon in den Jahren zuvor. Was ihn besonders freut: Es sind viele junge Leute gekommen. Auch etliche seiner Schüler sind dabei, die schwarze Trauerfahnen schwenken oder schwarz-weiß-rote Flaggen. Andere tragen gemeinsam Banner mit unübersehbaren Parolen vor sich her. »Kein Vergeben – kein Vergessen. Deutsche Opfer klagen an«, ist darauf in Großbuchstaben zu lesen. Und: »Rheinwiesenlager – Eine Million Tote rufen zur Tat«.

Die Profile von Wehrmachtssoldaten sind abgebildet, Männer, die ergeben die Hände über die Köpfe mit den Stahlhelmen heben. Eindeutige Aussagen, hinter denen er ohne Wenn und Aber steht.

Mit Genugtuung schweift sein Blick über das Heer von Gleichgesinnten, das sich langsam in Gang setzt. Viele sind dunkel gekleidet. Nur wenige tragen Springerstiefel und Bomberjacken oder haben die Haare zu Glatzen geschoren. Die meisten sind ganz normal gekleidet, unauffällig, so wie er. Stolz hebt er seine Fahne hoch und marschiert im gleichen Schritt und Tritt mit den Kameraden quer durch Remagen.

Das Andenken an die hier auf diesem Grund und Boden Ermordeten darf nicht in den Schmutz gezogen werden. Von niemandem. Schon gar nicht von denen, die sich als Repräsentanten unserer Heimat aufspielen. Hampelmänner allesamt! Jedem anständigen Deutschen muss doch klar sein, dass das, was gemeinhin als Befreiung bezeichnet wird, eine infame Lüge ist. Hier wurde niemand befreit, ganz im Gegenteil, auf diesem Grund und Boden fand eine ungeheure Knechtung statt! Die hier getöteten Männer sind allesamt Opfer, keine Täter. Wir dürfen uns nicht länger einreden lassen, dass unsere Väter und Großväter Unrecht taten. Sie sind für unser Land eingestanden, haben heldenhaft gekämpft. Und mussten elend krepieren auf ihrem eigenen, einst fruchtbaren Land, der »Goldenen Meile«, die zu einer Meile des Sterbens wurde. Weil die Besatzer unbefugt dort eindrangen und unsere Soldaten mit Waffengewalt niederzwangen. Sie haben nicht nur verhindert, dass aus Deutschland ein souveräner Staat wurde, sondern sie überwachen und steuern noch immer unser Vaterland. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Daran muss erinnert werden, Jahr für Jahr!

Er freut sich, dass es so viele sind, die seine Überzeugung teilen. Mit seiner Elite-Truppe wird er künftig noch stärker dafür sorgen, dass es immer mehr werden. Ehre, Treue, Vaterland. Das sind unumstößliche Werte. Daran glauben sie alle, die ankämpfen gegen die grassierende Volksverdummung, gegen die Lügen und schmählichen Behauptungen von der Schuld unseres Volkes.

Stolz hebt er das Banner hoch, während er weitermarschiert. Kopfschüttelnd denkt er daran, wen man alles hier in einer überdimensionalen Ackerfläche hinter Stacheldraht eingepfercht hatte: Tapfere Soldaten, die bis zum Schluss gekämpft hatten, weil sie von ihrer Sache überzeugt waren, deutsche Frauen, sogar Kinder mussten gleichermaßen die Schikanen der Kriegsgewinnler über sich ergehen lassen. Nicht wenige starben wie die Fliegen. An Unterernährung, an Durchfall, an Typhus und Ruhr. Und nicht zuletzt an Erschöpfung.

Solches Handeln schreit nach Rache, schreit nach Vergeltung!

Dem Dummvolk muss endlich die Augen geöffnet werden. Man muss ihm klarmachen, dass die offiziellen Medien nur Unwahrheiten verbreiten. Es liegt an uns, von dem zu berichten, was nicht in der Lügen-Presse steht. Was absichtlich verschwiegen wird.

Wir werden euch allen zeigen, dass wir uns das Denken nicht verbieten lassen. Aufklärung ist gefragt, heute mehr denn je.

Jetzt passiert die Truppe den Jahntunnel und gelangt zur Goethestraße. Es ist nicht mehr weit bis zum Ziel, wo auf einer Wiese in der Nähe der Schwarzen Madonna die Totenehrung mit Kranzniederlegung zelebriert und aufklärerische Reden gehalten werden.

Auch er hat eine Rede vorbereitet. Seine Worte hat er sorgsam gewählt. Keine Angriffsfläche bieten, darauf hat er geachtet, dennoch deutlich das ausdrücken, was gesagt werden muss! Darin ist er schließlich geübt.

Dieser Aufmarsch stellt keinen Blick zurück dar, sondern einen Blick in die Zukunft. Immerhin geht es darum, Anklage gegen diese Republik zu formulieren. Ein Land, dessen gründliche Veränderung unmittelbar bevorsteht.

Er ist zuversichtlich, dass sein Anliegen vielfach gehört und verstanden werden wird. Dass die Schlafschafe endlich aufwachen, die sich seit Jahrzehnten verblenden lassen. Zwar rechnet er durchaus damit, dass sich ihnen linke Randalierer in den Weg stellen werden. Doch das kümmert ihn wenig. Er hat schließlich zu kämpfen gelernt, mit allen Mitteln.

Er muss lachen, als er sieht, wie sie schön brav am Straßenrand stehen und sich an weißen Bändern festhalten, damit der Abstand gewahrt bleibt. Selbstverständlich tragen sie allesamt Maulbinden. Diese Deppen tun alles, was man ihnen vorschreibt, nur denken können sie nicht. Auch etliche Dunkelhäutige sind dabei. Klar, die Merkel lässt ja alles rein. Und dann wundern sie sich, wenn diese Affen unsere Mädchen und Frauen vergewaltigen und abstechen.

Er ist sich sicher, seine Leute werden sich von niemandem beirren lassen. Und schon gar nicht von denen, die auf Provokationen lauern. Es wird unentwegt weitermarschiert. Im gleichen Schritt und Tritt. Bis zum Ziel.

Seinen Großvater mütterlicherseits hatte man hier eigesperrt, wo er elend krepierte. Und einen Großonkel. Drüben auf dem Ehrenfriedhof in Bad Bodendorf sind beide begraben. Tapfere Wehrmachtssoldaten, aufrichtige Kämpfer, die unabdingbar an den Sieg glaubten und schließlich wie Vieh behandelt wurden. Zusammen mit vielen Tausenden ihrer Kameraden waren sie auf diesem von Stacheldraht umzäunten Acker bewacht worden von patrouillierenden Amis und Engländern, die sich zu Siegern aufgeschwungen hatten. Kein Dach über dem Kopf, kein Zelt, keine Baracke, und nichts zu fressen. Zu Saufen gab es nur ungeklärtes Rheinwasser, wovon man unweigerlich krank wurde. Die Erdlöcher, die sie zu ihrem Schutz gruben, liefen bei Regen voll. Hunger war ihr ständiger Begleiter. Und wer zu fliehen versuchte, auf den wurde geschossen.

Tatsachen, die vielfach dokumentiert sind. Doch das scheint niemanden mehr zu kümmern. Überall wird die angebliche Schuld der Deutschen breitgetreten, aber dieses Unrecht auf unserem Boden wird verleugnet und beharrlich verschwiegen. Dass diese Schmach niemals vergessen und vergeben wird, daran erinnern er und seinesgleichen alljährlich im November. So lange, bis auch der letzte Depp kapiert hat, was geschehen ist.

Inzwischen ist der Zug auf der Höhe der Fachhochschule angelangt, die sich großspurig RheinAhrCampus nennt. In den Fenstern hängen Porträts. Er schnaubt, als er die Namen unter den Fotos liest – Namen angeblicher Opfer der Nazis, die in angeblichen Vernichtungslagern umgekommen sind. Er muss grinsen, weil die Fotos ihn an die Schießscheiben im Wald erinnern, an denen er fleißig mit seinen Schülern übt.

Vor einer Bühne hat sich eine größere Menschenmenge gebildet. Beim Näherkommen liest er die Botschaften auf den Transparenten der sogenannten Gegendemonstranten. »Kriegsverbrecher, Nazis sind keine Helden«, »Gegen Naziterror und rechte Gewalt«, »Opfermythen ins Wanken bringen«, »Deutsche Täter sind keine Opfer«.

Er schüttelt den Kopf. Dummbeutel allesamt! Die kapieren es nie! Halten sich für die Guten. »Tag der Demokratie« nennen sie neuerdings diesen Tag, der nicht der ihre ist. Die Wahrheit bezeichnen sie als »krude Theorie«. Loben die sogenannten Befreier.

So kann man die Dinge verdrehen.

Diese angebliche Befreiung war nichts anderes als ein Genozid an unserem Volk. Ein geplanter Massenmord. Der alliierte Massenmord. Und diese unfähige Politikerriege, die unser Deutschland regiert, sind lediglich Marionetten der Siegermächte, die sich alles vorschreiben lassen.

Von der dortigen Bühne schallt laute Musik. Einer stellt sich hinters Mikrofon und beginnt mit seinem Sermon. Satzfetzen dringen an sein Ohr.

»Liebe Bürgerinnen und Bürger. Demokratie ist kein Selbstläufer. Dies müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Demokratie muss stets aufs Neue verteidigt werden. So auch an diesem Samstag, an dem wieder einmal Neonazis die Opfer des Nationalsozialismus verhöhnen und geschichtsverfälschende Thesen verbreiten.«

Ja, klar! Quatsch du nur. Diesen Scheiß glaubt sowieso kein Mensch.

Danach ist die rote Madame dran. Lächerlich, wie sie vom »unseligen Nazi-Spuk« spricht. Keine Ahnung haben, aber große Töne spucken! Der muss man mal richtig eine aufs Maul geben. Warte nur, wird nicht mehr lange dauern.

»Wie zerbrechlich freiheitlich demokratische Staatsgebilde sind, wenn Populisten und Autokraten mit ihren Thesen hierfür ganze Bevölkerungsschichten unterwandern, lehrt uns unsere Geschichte: Die Machtübernahme durch die NSDAP, der sich daraus entwickelnde Zweite Weltkrieg mit all seinen Gräueltaten, die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen sind mahnende Ereignisse, die sich nie wieder wiederholen dürfen.«

Kopfschüttelnd beobachtet er, wie die Schlafschafe das Gesülze beklatschen. Doch Madame ist noch nicht fertig.

»Bei diesen Umtrieben handelt es sich nicht mehr um ein vernachlässigbares Geschehen am Rande. Solche populistischen und ablehnenden Haltungen gegenüber Fremden, anderen Kulturen und Religionen sind auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft! Dem müssen wir durch Geschlossenheit Einhalt gebieten.«

Das kann man ja nicht mehr mit anhören. Aber du wirst auch noch kapieren, wohin die Reise geht. Wart’s nur ab.

Sein Blick streift die Polizisten, wie sie reglos da stehen und darauf warten, dass was passiert. Staatsmacht demonstrierend. Diese Vollstrecker in Kampfanzügen lauern doch nur darauf, ihre Knüppel zu schwingen. Sollen sie mal schön das linke Gesockse im Auge behalten.

Schweigend marschieren seine Leute weiter, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Auf der Wiese neben der kleinen Kapelle Schwarze Madonna stellen sie sich in Position.

Nachdem seine Vorredner eifrig beklatschte Ansprachen gehalten haben, geht er vors Mikrofon. Seine Worte sind wohlgesetzt. Obwohl in seinem Kopf ein Sturm tobt.

Er weiß: Nichts wird sich ändern durch ein Kreuz auf einem Wahlzettel. Es wird sich erst wirklich was ändern, wenn diese Quatschköpfe da drüben ausgeräuchert sind.

Wie hatte der Kollege Frohnmaier so treffend gesagt? »Wir Deutschen machen keine halben Sachen! Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt. Dann wird ausgemistet. Dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht.«

Er ist sich sicher: Dieser Tag ist nicht mehr fern. Bald wird unsere Zeit kommen. Dann holen wir uns unser Deutschland zurück, und dieses Dummvolk da drüben wird sich die Augen reiben.

1. Kapitel

Remagen Samstag, 12. Juni 2021

»Danke, dass du dich für mich geopfert hast.«

Rominas Lächeln, ihre gesamte Haltung hatte etwas merkwürdig Verkrampftes.

»Na, hör mal, ich hab’ mich doch nicht geopfert!« Clarissa schüttelte in gespielter Empörung den Kopf. »Ich finde es richtig schön, dass wir uns endlich mal wieder unter normalen Umständen treffen können.« Sie hielt das Glas mit Aperol Spritz hoch und prostete ihrer Freundin zu.

»Du meinst wohl: unter relativ normalen Umständen. Noch befinden wir uns in der Warteschleife«, wandte Romina ein.

»Lange kann es nun wirklich nicht mehr dauern mit dieser Kontaktreduzierung. Schließlich sind wir doppelt geimpft. Du doch auch, oder?«

»Schon. Aber ob’s wirklich hilft? Ich hab’ da meine Zweifel.«

Die beiden jungen Polizistinnen saßen am Caracciolaplatz im Außenbereich eines Restaurants direkt an der Rheinpromenade und genossen die Abendsonne, deren glänzendes Licht sich im nahen Fluss spiegelte. Genau so, wie man sich einen schönen Sommerabend wünschte.

Die Luft war noch warm. Um sie herum brodelte das Leben. Sämtliche Tische waren besetzt. Alles wirkte beinahe wie immer. Als gebe es keine Pandemie. Keinen lebensbedrohlichen Virus, der die ganze Welt in Alarmbereitschaft versetzte.

»Auch wenn niemand in meinem unmittelbaren Umfeld ernsthaft krank wurde, so ganz unversehrt sind wir ja nicht davongekommen.« Romina senkte den Blick und stupste den Strohhalm ins Glas. Die Eiswürfel klirrten. »Das ist übrigens für mich das erste Mal seit Langem, dass ich wieder unter Menschen bin.«

Clarissa riss erstaunt die Augen auf. »Wie? Du hast dich während der ganzen Zeit mit niemandem getroffen? Du bist doch schon ewig daheim.«

Nicht nur Clarissa war aufgefallen, dass sich die Freundin seit dem Vorfall im letzten November sehr verändert hatte. Still und nachdenklich war sie geworden. Um nicht zu sagen, depressiv. Der Grund hierfür war allerdings weniger die Pandemie, wie Clarissa vermutete.

»Ich kenne hier ja noch kaum jemanden.« Das hatte Romina so leise geäußert, dass es kaum hörbar war.

»Ist denn schon klar, wann du wieder arbeiten kannst?«, fragte Clarissa geradeheraus. Um dieses heikle Thema hatten sie bisher beide herumlaviert. Hatten sich stattdessen festgekrallt an unverfänglichem Small Talk.

Rominas Blick war seltsam leer. Manchmal hatte Clarissa regelrecht das Gefühl, als ob die Freundin durch sie hindurchsehe. Das, was sie hinter sich hatte, war ihr noch immer deutlich ins Gesicht geschrieben, so verletzlich wie sie wirkte. Es war ein gutes halbes Jahr her, dass die junge Polizistin während eines Einsatzes von einer unbekannten Person niedergeschlagen worden war, weil es während eines Nazi-Trauermarsches zu tätlichen Auseinandersetzungen kam, wie es verharmlosend im Beamtendeutsch hieß.

Clarissa war erschüttert gewesen, als sie von dem Übergriff hörte, der einen längeren Krankenhausaufenthalt nach sich zog. Rominas äußere Wunden waren zwar verheilt, doch die Freundin befand sich noch immer in psychologischer Behandlung und galt weiterhin als dienstunfähig. Dass sie wegen der Corona-Maßnahmen doppelt isoliert war, das war Clarissa gar nicht zu Bewusstsein gekommen.

»Und was machst du so den lieben langen Tag?«, versuchte sie, einen lockeren Ton in die Unterhaltung zu bringen.

»Ich gehe viel spazieren.« Romina zuckte mit den Schultern. »Schlafen klappt nicht besonders. An manchen Tagen ziehe ich bereits in aller Herrgottsfrühe los. Hast du schon mal einen Sonnenaufgang am Rhein erlebt? Wenn sich Wasser und Himmel langsam rot färben? Ist immer wieder toll.«

Clarissa hob die Augenbrauen. »Das wäre nichts für mich. Wenn ich nicht zur Arbeit raus muss, kriegen mich keine zehn Pferde so früh aus dem Bett.«

»Morgenstund hat Gold im Mund. Da ist schon was dran. Ist ein besonderes Erlebnis, wenn die Welt noch ganz still ist und der Tag gerade beginnt.« Der Enthusiasmus in Rominas Stimme passte nicht zu der Traurigkeit in ihren Augen. »Inzwischen kann ich dir alles über Remagens Geschichte erzählen«, fuhr sie fort. »Ich kenne mich jetzt richtig gut aus.« Sie lachte ein wenig schnaubend. Ein unechtes, verlorenes Lachen. Dabei strich sie in einer hilflosen Geste die langen, dunklen Locken zurück, die ihr offen auf die Schultern fielen.

Clarissa wurde erneut bewusst, was für eine ausgesprochen schöne Frau Romina war, mit ihren ebenmäßigen Gesichtszügen, der leicht olivfarbenen Haut und den rabenschwarzen Augen. Das Einzige, was störte, waren die tiefen Ringe darunter. Romina war bei der Bundespolizei. Ursprünglich kam sie aus Berlin. Sie beide hatten sich während eines Seminars zum Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund kennengelernt und waren sich bei einem späteren Glas Wein näher gekommen. Seitdem waren sie befreundet. Romina wollte unbedingt an den Rhein, und nach einigem Suchen hatte sie im letzten Sommer eine preisgünstige, dabei relativ großzügige Wohnung auf dem Viktoriaberg in Remagen bezogen.

»Ich hab’ herausgefunden, dass ganz in der Nähe meiner Wohnung Madame Buchela lebte.« Romina deutete vage in Richtung Stadtmitte. »Das war eine berühmte Seherin.«

»Eine Zigeunerin?«

»Sinteza«, korrigierte Romina. »Jahrzehntelang hat sie mit ihren Vorhersagen für Schlagzeilen gesorgt. Das Häuschen, das sie bewohnte, hatten ihr zwei dankbare Schwestern vermacht.«

»So was gibt’s?«, feixte Clarissa. »Dann haben wir offensichtlich den falschen Beruf. Bei uns käme niemand auf die Idee, uns vor lauter Dankbarkeit ein Häuschen zu vermachen.«

»Tja. Ganz davon abgesehen, dass wir so ein Geschenk niemals annehmen dürften.«

Clarissa grinste. »Ja, ja, wir edlen Polizisten widerstehen natürlich jeglichem Bestechungsversuch.«

Romina richtete sich auf und drückte den Rücken gerade. »In dem Häuschen dort – die Remagener nannten es Hexenhäuschen – hielt Madame ihre Audienzen. Ihre Klientel war ziemlich berühmt. Sogar Adenauer soll sich Rat bei ihr geholt haben. Jedenfalls hat sie mit ihren Voraussagen viel Geld verdient, das sie meist großzügig an die Verwandtschaft verteilt hat. Da sieht man mal, wie weit man es als Wahrsagerin bringen kann.«

»Sag ich doch, wir haben den falschen Beruf.« Clarissa zwinkerte ihrer Freundin zu und war im Grunde froh, dass sie zu einer gewissen Leichtigkeit zurückgefunden hatten.

Mit einer fahrigen Bewegung hob Romina ihr Glas mit der orangefarbenen Flüssigkeit, sog an dem schwarzen Plastikstrohhalm und setzte es ab.

»Da drüben liegt Unkel, unterhalb vom Siebengebirge.« Sie wies auf die gegenüberliegende Rheinseite. »Da hat Willy Brandt in seinen letzten Lebensjahren gewohnt. Er soll übrigens auch die Dienste der Buchela in Anspruch genommen haben. Im Ort wurde ein kleines Museum eingerichtet. Das habe ich mir kürzlich angesehen. Sein Arbeitszimmer ist originalgetreu rekonstruiert. Die Brille liegt auf dem Schreibtisch, ganz so, als ob er sie gleich wieder aufsetzen würde.« Es entstand eine kurze Pause. »Wie gesagt, ich hab’ meine Zeit genutzt und mich ordentlich gebildet.« Mit dem Zeigefinger malte sie unsichtbare Kreise auf den Tisch. »Manchmal wünsche ich mir, man könnte die Zeit zurückdrehen. Madame Buchela würde noch leben und ich könnte sie um Rat fragen.«

Clarissa zog die Brauen zusammen. »Du glaubst doch nicht wirklich an solch einen Hokuspokus?«

»Das halte ich durchaus nicht für Hokuspokus.« Rominas Stimme klang fest, fast ein wenig ärgerlich. »Ich glaube schon, dass es so was gibt wie eine seherische Gabe.«

»Das meinst du nicht ernst? Also ich für mein Teil nutze lieber meinen Verstand.« Clarissa war leicht verunsichert. »Und wenn mir einer was Schlimmes voraussagen würde, wollte ich das lieber nicht wissen«, fügte sie hinzu.

»Manchmal schadet es nicht, wenn man ein wenig hinter die Dinge blicken kann. Und wie sagte schon Shakespeare: Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.«

»Also ich weiß nicht«, warf Clarissa skeptisch ein. »Vielleicht bin ich viel zu sehr Realistin.«

»Ich bin auch Realistin. Aber ich bin sicher, da gibt es so einiges, was wir nicht rational erklären können. Ich bin nämlich nicht nur viel spazieren gegangen. Ich habe auch viel gelesen.«

Was kam jetzt? Romina lief doch hoffentlich nicht Gefahr, diesen unsäglichen Verschwörungstheorien aufzusitzen, die im Netz zuhauf kursierten und gegen die offenbar sogar intelligente Menschen nicht gefeit waren.

»Es gab zahlreiche Dichter, die klarsichtig die Gefahr des Dritten Reichs vorausgesagt haben. Und nicht wenige sind daran zugrunde gegangen. Tucholsky war einer von ihnen.«

Ach, daher wehte der Wind. Das war nachvollziehbar. Hatte allerdings mit einem wachen Verstand mehr zu tun als mit Hellseherei.

»Oder Kassandra. Ihren Warnungen wollte niemand glauben. Bis aus dem Bauch des Trojanischen Pferdes griechische Kämpfer stiegen. Das Ergebnis war ein jahrelanger sinnloser Krieg.«

»Das ist ein griechischer Mythos«, wandte Clarissa ein. »Dann bist du auch der Überzeugung, dass Maria vom heiligen Geist schwanger wurde?« Ihr Tonfall war belustigt.

Romina legte ärgerlich die Stirn in Falten. »Du glaubst also nicht, dass es Menschen mit einer ausgeprägten Sehergabe gibt? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass die hochangesehene Schriftstellerin Christa Wolf den Mythos der Kassandra umgedeutet und in unsere Zeit transferiert hat? Und dass sich dank dieser Umdeutung Frauen jeden Alters in dieser Seherin, der niemand glauben wollte, wiedererkannt haben?«

Clarissa kniff die Augen zusammen. Ein Gedankengang, dem sie nicht mehr recht folgen konnte. Wohin driftete dieses Gespräch?

»Im Grunde hat Hellsehen viel mit psychologischem Wissen und der Summe an Lebenserfahrung zu tun«, fuhr Romina unbeirrt fort. »Die Buchela hatte eine äußerst gute Menschenkenntnis und wusste sofort, wie man Menschen einschätzt. Und wie empfänglich beziehungsweise wie sensibel sie auf bestimmte Zeichen reagieren. Sie war in der Lage, gewisse Schwingungen wahrzunehmen. Vielleicht auch, weil sie ein Gespür dafür hatte, was die Menschen hören wollen.« Romina suchte Clarissas Blick. »Und wie dir bekannt sein dürfte, kann Glaube Berge versetzen. Insofern hat sie mit ihren Vorhersagen sicher manchem was Gutes getan, damit er nicht vollkommen verzweifelt.« Ein merkwürdiges Flackern trat in Rominas Augen.

»Romy?« Clarissa sah die Freundin einigermaßen betroffen an.

»Du weißt, ich reagiere allergisch auf diese Verstümmelung meines Namens.« Das kam ungewohnt heftig. Ihr Gesicht wirkte wie eine verzerrte Maske.

Mit einem Mal kam Romina ihr seltsam fremd vor. Vollkommen verändert. Clarissa hatte die Freundin bisher als eine junge Frau angesehen, die mit beiden Beinen fest verankert in der Realität stand. Ob diese Veränderung etwas mit dem Übergriff zu tun hatte? Schließlich war sie am Kopf verletzt worden. Auf alle Fälle war es höchste Zeit, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. »Entschuldige. Aber mich würde viel mehr interessieren, wie es dir geht. Wie du dich jetzt fühlst nach allem …«

»Die Buchela glaubte an die Kraft der Familie«, fiel ihr Romina ins Wort. »Selbst hatte sie zwar keine Kinder. Aber sie hat Nichten und Neffen bei sich aufgenommen, die sie wie ihre Kinder behandelte. Ganz schlimm war, dass ihr Lieblingsneffe, der bei ihr im Haus wohnte, ermordet worden ist. Das hat sie nicht verkraftet.« Nachdrücklich nickte Romina mit dem Kopf. Sog geräuschvoll Luft durch die Nase.

Es entstand eine kurze Pause.

Clarissa war inzwischen äußerst unbehaglich zumute. »Romina?«, fragte sie vorsichtig.

Die Angesprochene hob den Kopf, runzelte die Stirn. »Er hat nicht ins Weltbild der Gadje gepasst. Er war nicht nur ein Sinti, sondern auch homosexuell. Ganz schlimm.«

Clarissa irritierte nicht nur der angestrengt spöttische Klang in der Stimme der Freundin.

»Gadje? Was ist denn das?«

»So nennen die Sinti und Roma die anderen. Die sie kriminalisieren, verfolgen, ins KZ steckten. Das dürfte dir doch bekannt sein.« Das klang furchtbar bitter.

»Romina. Was willst du mir eigentlich sagen?«

»Hat sich doch nicht viel geändert seitdem, oder?« Ihre Mundwinkel zuckten. »Alles, was nicht ins Raster passt, wird ausgemerzt. So wie damals. Rechtsextreme sind wieder auf dem Vormarsch. Durchdringen mehr und mehr die staatlichen Behörden. Wir können sie nicht aufhalten. Nicht wir als Gesellschaft. Und nicht wir als Polizei. Du wirst nicht abstreiten können, dass sich überall im Land rechtsextreme Strukturen herausbilden. Wir müssen sogar fürchten, dass die Polizei zu einem großen Teil von diesen Typen unterwandert ist, die vor nichts zurückschrecken. Man stelle sich vor: die eigenen Kollegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf dem besten Weg sind, in eine Zeit zurückzukehren, von der wir glaubten, wir hätten sie überwunden.«

»Nun mach aber mal einen Punkt. Das sind doch alles Einzelfälle«, widersprach Clarissa. Natürlich hatte sie von rechten Chatgruppen innerhalb der Polizei gehört. Auch im Präsidium war darüber vehement diskutiert worden. Und höchstwahrscheinlich war Romina von einem Rechtsextremen niedergeschlagen worden. Was offensichtlich der Grund war, weshalb sie sich so sehr in dieses Thema verbiss.

»Glaubst du, ja? Und warum wurde deiner Meinung nach das gesamte Frankfurter SEK aufgelöst? Weil es sich um Einzelfälle handelt? Mensch, Clarissa, mach doch die Augen auf. Die Rechtsradikalen haben längst alle Strukturen unterwandert. Und niemand gebietet ihnen Einhalt. Die sprechen doch ganz offen darüber, dass sie die Demokratie abschaffen wollen, bereiten in aller Seelenruhe ihren Tag X vor – und alle schauen einfach zu. Sie dürfen sich ungehindert zu Demos zusammenrotten, dürfen Unsägliches von sich geben. Und wir Polizisten müssen auch noch dafür sorgen, dass sie das dürfen. Weil es das Versammlungsgebot eines Rechtsstaates erlaubt und weil unsere Gesellschaft ja so tolerant ist.« Ihre großen schwarzen Augen schossen Blitze. »Die dürfen unmögliche Parolen schreien. Dürfen uns anspucken und beleidigen, dürfen demokratisch gewählten Politikern den Tod wünschen – und nicht nur wünschen.« Sie blinzelte heftig, so sehr redete sie sich in Rage. »Die brechen Tabu um Tabu. Werden immer schamloser. Und man lässt sie einfach gewähren! So lange, bis es zu spät ist. Offenbar hat man nichts aus der Geschichte gelernt. Gar nichts. Alles wird sich wiederholen.«

Clarissa war nicht vorbereitet gewesen auf solch eine anklagende Sturzflut. Auch die Art, wie Romina sich ausdrückte, ihr verzerrtes Gesicht, all das war äußerst verwirrend. Mit Unbehagen bemerkte Clarissa, dass die Freundin ständig ihrem Blick auswich.

»Das kann man doch nicht so absolut sagen«, versuchte sie zu beschwichtigen. »Es sind doch ganz andere Zeiten.« Clarissa schüttelte heftig den Kopf. Suchte die Augen der Freundin, die ihrem Blick nicht standhalten wollten. »Romy … Romina, ich will wirklich wissen, wie es dir geht. Wie es in dir drin aussieht.«

»Das versuche ich doch gerade zu erklären.« Romina schluckte hart. Ihre steinerne Miene entspannte sich ein wenig. »Ich weiß nicht, ob ich je wieder in meinem Beruf arbeiten kann. Da passiert gerade zu viel in unserem Land. Und ich hatte einige Zeit zum Nachdenken, wie du weißt. Da ist so vieles, das ich nicht nachvollziehen kann. Das in eine falsche Richtung driftet. Mehr und mehr beschleicht mich das Gefühl, ich passe nicht mehr in diese Welt. Manchmal habe ich echt Angst, paranoid zu werden.« Ihre Unterlippe zitterte. Nun sah sie Clarissa direkt in die Augen. »Weißt du, ich habe immer an Recht und Gesetz geglaubt. An diesen Staat, dem ich dienen wollte. Aber dieser Glaube wurde gewaltig erschüttert. Im letzten November fing es an. Und es hört nicht auf. Es geht immer weiter. Kaum ein Tag vergeht ohne Schreckensmeldungen. Fragst du dich nicht auch, ob unser Staat diese Auswüchse noch im Griff hat? – Ich zeige dir mal was.« Sie zog ihr Handy hervor, tippte auf das Display, rief eine Seite auf und spielte einen Song ab. Es war eines dieser unsäglichen Gröllieder. »Wo bist du, Bullenschwein? Ich will deine Augen seh’n, Bulle! … Und dann schick ich dich zur Hölle! … Wir sind die Zukunft! … Bullen haben Namen und Adressen, kein Vergeben und kein Vergessen.«

»Um Himmels willen. Mach das bloß aus.« Clarissa war nicht entgangen, dass bereits einige Gäste zu ihnen herübersahen.

Gehorsam schloss Romina das Display und steckte ihr Handy weg.

»Polizistin war mal mein Traumberuf.« Sie sog hörbar die Luft ein. »Früher, als man uns noch Freunde und Helfer nannte und uns mit Respekt begegnete. Heute sind wir doch nur noch die Deppen der Nation, auf denen man ungehindert herumtrampeln darf.« Eine Träne löste sich und rann ihr die zitternde Wange hinunter, verfing sich in ihrem Mundwinkel. »Wir leben in einem Rechtsstaat, hat man uns beigebracht. Ein Rechtsstaat, in dem jeder frei seine Meinung äußern darf. Das gilt allerdings auch für diejenigen, die auf diesen Staat scheißen. Und alles, was nur ein bisschen anders ist, wird von denen bekämpft. Ausgemerzt. Weggemacht.« Sie kramte nach einem Taschentuch. Tupfte sich über Augen und Wange. »Weil man sich ja so viel besser fühlt, wenn man einen Sündenbock hat, auf den man alles schieben kann. Dann muss man nicht über eigene Fehler nachdenken. Hast du nicht das Gefühl, dass dem Staat die Rechte der Rechten besonders am Herzen liegen? Da ist viel zu viel passiert in dieser Hinsicht in den letzten Jahren. Das muss ich dir doch nicht sagen, oder?«

Clarissa schwieg äußerst irritiert. Ihr waren die Argumente ausgegangen.

Romina putzte sich die Nase. »Entschuldige, ich bin momentan keine angenehme Gesprächspartnerin«, sagte sie nach einer Weile mit bebender Stimme.

»Schon okay.« Clarissa legte ihr die Hand auf den Arm. »Ich bin durchaus eine Freundin, die zuhören kann.«

2. Kapitel

Trentino

Franca Mazzari stand auf dem Balkon und blickte hinunter ins Tal. Bella Vista, das passte. Das idyllische Hotel mit Panoramablick und hauseigenem Spa bedeutete Luxus pur, den sie sich nicht alle Tage gönnte. Klein und dennoch erhaben fühlte sie sich inmitten des majestätischen Gebirges mit seinen zerklüfteten Felswänden und den üppigen Tannenwäldern.

»La montanara ohé, si sente cantaro«, hallte es in ihren Ohren wider, und in ihrem Herzen begann es mächtig zu ziehen. Das hier war deine Heimat, Papa. Jetzt verstehe ich endlich, warum du so leidenschaftlich davon geschwärmt hast. Das Lied hatte er oft mit seiner warmen Stimme gesungen. Die Worte hatte sie nicht alle verstanden, aber das, was sie aussagten, hatte sie tief in ihrem Inneren gespürt: La Montanara, die Berge meiner Heimat, sie grüßen dich.

Wie glücklich war sie gewesen, als sie vor Jahren zufällig auf einem Kaufhaus-Wühltisch eine CD des Trientiner Bergsteigerchors fand – La Montanara, gesungen auf Deutsch mit italienischem Refrain. Seitdem hörte sie sich die CD immer mal wieder an und dachte dabei an ihren Vater, dem dieser oberitalienische Landstrich Sehnsuchts- und Heimatort gewesen war.

Eine Reise dorthin hatte er mehrmals aufgeschoben. Und dann war er gestorben, viel zu früh, ohne noch einmal seine Berge wiedergesehen zu haben. Nun war sie an seiner Stelle hier und beobachtete, wie die Sonne die weiß bedeckten Berggipfel mit dem ewigen Schnee aufleuchten ließ. Franca hob den Kopf, sah in den tiefblauen Himmel, wo irgendwo seine Seele da oben schwebte. Vielleicht konnte er sogar sehen, wie sie hier stand. Und statt seiner seinen innigsten Wunsch erfüllte. Dort, wo in blauen Fernen die Welten entschwinden … Un cantico d’amor.

Die Reise hierher war eine Annäherung an die Vergangenheit, das wurde ihr urplötzlich bewusst. Sie sog die würzigen Düfte der Blumen und Kräuter auf den Bergwiesen ein, sie spürte den Wind auf ihrer Haut. Hier gehöre ich her, hierher, wo unten im Tal die Etsch fließt und oben die Bergrücken so nah sind.

Mit einem überwältigenden Gefühl in der Brust dachte sie: Weshalb habe ich diese Reise ins Trentino nicht schon viel früher angetreten? Aber wie hieß es so schön: Es ist nie zu spät … Und nun war sie angekommen. In dem Bergdorf, in dem ihr Vater aufgewachsen war. Wo sie einige Male als Kind die Ferien verbracht hatte. Damals, als Nonno und Nonna noch lebten. An die beiden alten Leutchen hatte sie jedoch nur sehr vage Erinnerungen. Wahrscheinlich stimmte dieser Spruch, der besagte: Je älter man wurde, umso mehr zog es einen in die Vergangenheit zurück.

Wunderschön war es in diesem Bergdorf unweit von Trient. Eigentlich der ideale Ort, um Urlaub zu machen. Bozen und Meran im Norden waren nicht weit entfernt, und Verona, die Shakespearestadt, lag nur 100 Kilometer weiter südlich. Die Namen der umliegenden Berge hatte sie inzwischen gelernt, der Monte Bondone, die Paganella und der Monte Calisio – zumindest glaubte sie, dass diese Namen die imposanten Erhöhungen ringsum bezeichneten. Und im Hintergrund ragte die mächtige Brenta-Gruppe.

Liebevoll war sie von ihren Verwandten aufgenommen worden, in allen Gesichtern erschien ein freudiges Lächeln, wenn sie auftauchte. Francesca, la bella Bimba, so hat dein Vater immer von dir gesprochen, erklärte Michele, ihr Cousin, der kaum nachkam, das Geschnatter zu übersetzen.

Michele hatte sie zum letzten Mal vor einigen Jahren bei der Beerdigung ihrer Mutter gesehen. Damals hatte sie ihm das Versprechen gegeben, die Familie ihres Vaters im Trentino bald zu besuchen. Ihr Cousin war der einzige ihrer italienischen Verwandten, mit dem sie Kontakt pflegte. Ihnen beiden war es bei jeder ihrer seltenen Begegnungen gelungen, nahtlos an damals anzuknüpfen, als sie Kinder waren und zusammen in der freien Natur herumstromerten. Nie hatte Franca eine Fremdheit zwischen sich und ihrem Cousin gespürt, auch jetzt fühlte sie sich ihm und seiner Familie nah, obwohl außer Michele kaum einer von ihnen Deutsch sprach.

Warum habe ich nicht richtig Italienisch gelernt, haderte sie mit sich. Zu Hause in Koblenz hatte man sich auf Deutsch unterhalten, eine Sprache, die ihr Vater nie korrekt beherrschte. Stets durchdrangen italienische Klänge und Ausdrücke seine Sätze, wenn er mit freundlichem Lächeln die Kunden in seinem Feinkostgeschäft im Koblenzer Entenpfuhl bediente. Nicht selten wurde seine falsche Grammatik belächelt, auch von ihr, seiner einzigen Tochter. Aber in seinen Liedern, die er mit einem sehnsüchtigen Ausdruck in den Augen sang, bewahrte er seine Sprache und gab einen Teil davon an seine Tochter weiter. Ma come balli bene Bella Bimba. Diesen Kosenamen hatte er Franca gegeben: Bella Bimba. Wie schön, dass die Verwandten sich daran erinnerten.

Du siehst deinem Vater sehr ähnlich, hatte es immer geheißen. Besonders um die Augen. Auch die Fotos in Micheles abgegriffenen Alben bewiesen dies. Darauf sah man ihren Vater, als er jung war, zusammen mit seinem Bruder Enrico, Micheles Vater. Principalmente in viso, intorno agli occhi. Gesagt hatte es eine Tante und auf Vaters Gesicht getippt. Oder war es eine Großtante? Oder Großcousine? Im Grunde waren die genauen familiären Verhältnisse nicht von Belang. Franca gehörte zu ihnen, war Teil dieser Familie. Das konnte sie Tag für Tag spüren.

Auch mit den erwachsenen Kindern von Michele fühlte sie sich sofort verbunden, ebenso mit deren Kindern.

Als ihr Cousin damals zur Beerdigung ihrer Mutter nach Koblenz gekommen war, hatte er ihr gestanden, dass er gegen den ausdrücklichen Willen seines Vaters gekommen war. Enrico hatte seinem Bruder Francesco nie verziehen, dass er eine Tedesca geheiratet hatte, eine Deutsche. Die Zeit jedoch relativierte alles. Inzwischen war Enrico verstorben und Micheles Familie, seine Frau und seine beiden Töchter hatten Franca willkommen geheißen und sie nach einer herzlichen Umarmung gleich durch das verwinkelte Lädchen geführt, in dem sie allerlei Erzeugnisse aus Eigenproduktion verkauften. Hauptsächlich verschiedene Honigsorten wie Akazien- und Tannenhonig, aber auch Kosmetik, Salben und Seifen, sogar Energydrinks auf Honigbasis wurden angeboten.

»Honig enthält Stoffe, zum Beispiel Mineralien, die wir mit unserer Ernährung nicht mehr ausreichend bekommen«, hatte Michele erklärt und ihr ein Glas Rhododendronhonig in die Hand gedrückt. »Hast du den schon mal gekostet? Nein? Du wirst staunen. Rhododendron ist im Alpenraum besser als Alpenrose bekannt, eigentlich eine giftige Pflanze, die in großen Höhen wächst.«

»Du willst mich doch nicht etwa vergiften?« Franca hatte gelacht. »Keine Angst. Du weißt doch: Es kommt allein auf die Dosis an. Und dieser Honig ist nicht nur genießbar, er ist eine seltene Spezialität, denn in unseren hochalpinen Gebieten sind nur wenige Bienenvölker unterwegs. Das habe ich mir zunutze gemacht – und was soll ich sagen: Das Geschäft brummt.«

Vor fünf Jahren hatte er mit der Imkerei begonnen. »Damals habe ich noch jeden Bienenstock per Hand mit Blumen bemalt«, erklärte er lachend. »So viel Zeit habe ich nicht mehr. Denn die Leute reißen mir meinen Honig und die Produkte daraus wahrlich aus der Hand.«

Alles war so selbstverständlich. Die Gastfreundschaft, die Großzügigkeit. Die Wärme. Und der liebenswerte Singsang ihrer Sprachmelodie. Wie kein anderes Völkchen verstanden es die Italiener, gestenreich das Gesagte mit den Händen zu unterstreichen, so wie es auch die Art ihres Vaters gewesen war. Ständig wurde sie zu wahren Köstlichkeiten eingeladen. Spaghetti vongole, Saltimbocca, Fettucine mit Pilzen und Sahnesoße. Oder Bollito misto, das Lieblingsgericht ihres Vaters, das ihre Mutter oft auf den Tisch gebracht hatte.

»Wohnen kannst du bei uns«, hatte ihr Michele angeboten. »Du brauchst nicht in dieses teure Hotel zu gehen.« Aber sie hatte dankend abgelehnt. »Ich will euch keine Umstände machen. Und das Hotel ist toll. Ich werde dort nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Hab’ doch schon so lange keinen Urlaub mehr gemacht. Und besuchen kann ich euch ja trotzdem jeden Tag.«

Gern hätte sie Georgina, ihre Tochter, bei dieser Reise dabeigehabt. Doch die war zu sehr in ihr Medizinstudium involviert. »Ich habe so viel wegen Corona versäumt, Mammi, da muss ich jetzt doppelt ranklotzen. Und kann nicht einfach mal so nach Italien fahren.« Vorwurfsvoll hatte das geklungen, als ob man von seiner Mutter mehr Verständnis erwarten könnte. Wie gern hätte sie ihr verständlich gemacht, dass man manchmal zu lange auf bestimmte Gelegenheiten wartete, andererseits bewunderte sie Georginas Ehrgeiz.

Nicht ganz wohl war Franca bei dem Gedanken, dass in ein paar Monaten ihre Pension anstand. Dann würde sich ihr Leben von Grund auf ändern. Noch wusste sie nicht so recht, ob sie sich darüber freuen oder Angst davor haben sollte. Denn eigentlich war sie gerne Polizistin.

Sie ging zurück ins Zimmer, schloss die Balkontür und freute sich auf ein ausgedehntes Frühstück.

3. Kapitel

Remagen

»Inzwischen hat sich ein unsäglicher Frust bei einigen Menschen aufgebaut, der sich in polizeifeindlichen Ansichten und Aktionen ausdrückt. Der Polizei wird kein Respekt mehr entgegengebracht. Weil diese Leute mit irgendetwas unzufrieden sind, lassen sie ihre Wut an uns Polizeibeamten aus.«

Der junge Polizist, der einem regionalen Fernsehteam ein Interview gab, sprach Romina aus der Seele. So gut konnte sie seine Resignation und auch seine Frustration nachempfinden.

»Sie glauben, sie haben das Recht, sich zu widersetzen. Dann filmen sie diese Übergriffe auch noch, setzen alles ins Internet, prahlen damit und fühlen sich stark dabei. Weil sie es dem Staat und seinen Handlangern so richtig gezeigt haben. ›Bullenklatschen‹ nennen sie ihre Aktionen. Und meinen damit pöbeln, spucken, Kraftausdrücke gebrauchen, provozieren. Und wir sollen bei alldem ruhig bleiben.« Die Miene des jungen Uniformierten drückte eine Mischung aus Ratlosigkeit und Trotz aus. »Das alles ist zu einem massiven gesellschaftlichen Problem geworden. Denn wenn man über viele Jahre hinweg der Polizei einfach nur dabei zuschaut, wie man uns attackiert und beleidigt, muss man sich über nichts mehr wundern.«

»Genau so ist es«, murmelte sie. »Und keiner tut was dagegen.«

Wie an jedem Morgen war Rominas erste Handlung, den Laptop hochzufahren. Noch vor dem Frühstück. Sie hatte die Stichworte »Polizei« und »Übergriffe« in die Browsermaske eingegeben, einiges überflogen, war Links gefolgt, die ergänzende Filmsequenzen zeigten – und war entsetzt über die zahllosen Handyaufnahmen, die nur allzu deutlich bewiesen, wie man mit ihren Kollegen umzugehen pflegte. Genauso, wie sie es selbst erlebt hatte. Unwillkürlich tastete sie nach der Narbe an ihrem Kopf, die von dichtem Haar überdeckt wurde.

Kurz tauchte vor ihrem inneren Auge Clarissas Gesicht auf. Ihr verstrubbelter Hennaschopf. Wenn sie ehrlich war, hatte sie sich mehr von dem Gespräch mit der Freundin erwartet. Gerade von ihr mit ihrem Mut zur Individualität. Sie, die sich schon oft den Mund verbrannt hatte, die ungeniert gegen den Mainstream der offiziellen Polizei-Etikette anging, die Piercings trug und mit frechen Sprüchen auf Statement-T-Shirts wider den Stachel löckte, hatte ihr von Anfang an sehr imponiert. Nach dem Gespräch am vergangenen Samstag hatte sie jedoch den Eindruck, dass Clarissa nicht wirklich nachempfinden konnte, worunter sie, Romina, seit November letzten Jahres litt. Was ihr eigentliches Problem war. Die Freundin lebte in einer anderen, viel unbeschwerteren Welt. Zwar hatten ihr deren Wärme und Lebensfreude richtig gutgetan, auch ihre Herzlichkeit und Zugewandtheit. Dennoch war da eine deutlich spürbare Wand zwischen ihnen gewesen, die sich während des gesamten Abends, den sie miteinander am Rhein verbracht hatten, nicht aufgelöst hatte.

Ihr Ausgangspunkt an diesem Morgen war wieder einmal die gezielte Suche nach Filmsequenzen gewesen, die während des Gedenkmarsches im letzten November aufgenommen worden waren, weil sie endlich begreifen wollte, was damals geschehen war. Sie stieß auf etliche Aufnahmen und Berichte, die einander ähnlich waren. Alle schienen dieselbe Botschaft zu vermitteln: Respekt vor Polizisten gibt es nicht mehr. Es ist schick, Bullen eins draufzugeben. Übrig blieb das, was sie selbst erlebt hatte: Behinderung von Einsätzen, Pöbelei, Verbalattacken, körperliche Angriffe.

Am aufwühlendsten empfand sie die Berichterstattung über einen Andernacher Kollegen, dem im Oktober letzten Jahres während der Schlichtung einer Schlägerei derartig brutal ins Gesicht getreten wurde, dass er lebensgefährliche Knochenbrüche davontrug und noch immer an den Folgeschäden litt.

Verglichen damit, war sie im Grunde glimpflich davongekommen. Ihre körperlichen Wunden nach dem Angriff waren relativ schnell verheilt gewesen. Äußerlich war ihr nichts mehr anzusehen. Aber das andere, das, was in ihr tief drinnen verletzt wurde, war noch sehr deutlich spürbar: Dieses übermächtige Ohnmachtsgefühl, dieses Nichtwissen, wie alles gekommen war. Das Ausgeliefertsein. All das trieb sie vorwärts und ließ sie immer tiefer in eine Welt eintauchen, in eine Parallelgesellschaft voller Menschen, die hassten, hetzten, verletzten, zerstörten – und töteten. Der Entschluss herauszufinden, wer ihr das angetan hatte, verstärkte sich immer mehr, und sie befand sich auf der richtigen Spur, wie sie glaubte.

Tief in ihrem Inneren spürte sie, dass mit dem Übergriff im November etwas ausgelöst worden war, ein Grauen, das sie nicht greifen konnte. Das Ereignis hatte sich in ihr festgefressen, lauerte irgendwo in ihrem Kopf, bereit hervorzubrechen und sie mit Gedanken und Gefühlen zu überfluten, die kaum auszuhalten waren.