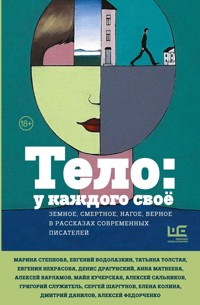

Тело: у каждого своё. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей E-Book

Александр Архангельский

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Москва: место встречи

- Sprache: Russisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Новый сборник «Редакции Елены Шубиной» продолжает традиции бестселлеров «Москва: место встречи», «В Питере жить», «Птичий рынок» и «Без очереди». Тело — это опора, без которой нельзя. Тело — это опора, которая держится сама по себе, и потому мы про неё забываем. О теле и телесности рассказывают современные авторы. Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Алексей Сальников, Марина Степнова, Алексей Варламов, Майя Кучерская, Дмитрий Данилов, Саша Николаенко, Денис Драгунский, Анна Матвеева, Юрий Буйда, Алла Горбунова и многие другие пишут о том, что случается, когда человек слишком озабочен своим телом и когда совсем забывает про него.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 551

Ähnliche

Тело: у каждого своё Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей

© Водолазкин Е.Г., Степнова М.Л., Толстая Т.Н. и др., тексты

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© Пивоваров В.Д., иллюстрация

© Двоскина Е.Г., иллюстрации

© ООО “Издательство АСТ”

Марина Степнова Кулёма

Выходили всегда в сумерки. Летом и вообще по суху и теплу добирались быстро: переулок, ещё один, мимо Щепного рынка – и на углу Среднемосковской и Малой Дворянской сразу направо. А зимой насилу плелись в густой мозглой темноте, лилась под ноги накатанная масляная дорожка, Саня отставал, спотыкался и всё ныл сквозь шали и башлыки. Канючил сказку.

Мама! Мама … пожалуйста!

Vas-y! Plus vite!

И даже не оборачивалась. Только протягивала назад, не глядя, муфту, маленькую, круглую, пахнущую мокрой щенячьей шёрсткой.

Не догнать, не дотянуться. Нет.

Пожалуйста, мама, ну сильвупле …

Заходили всегда задами, так и не дойдя до молочно-матовых круглых фонарей у парадного подъезда, подле которого вечно караулили две чёрные дежурные кареты.

Просят г.г. приезжающих не обращать внимание на извощиков и других лиц, уверяющих, вследствие своих выгод, о неимении в гостинице свободных номеров, ремонте и других причинах.

Сугробы, сугробы. У чёрного хода – выше головы. А между ними – тропинка. Не тропинка даже – мышиный лаз. Нет, обстучи сперва валенки. Топ-топ. Дверь распахивалась, выпуская облако тяжёлого съедобного пара: целую секунду нечем дышать, хватаешь воздух немым разинутым ртом, а мама, расстёгиваясь на ходу, уже идёт по коридору, высокому, узкому, впору жирафу гулять, и вслед за ней, то обгоняя, то отставая, спешит дробный звук невидимых быстрых ножей, парадный грохот кастрюль. Ежевечерняя радостная канонада.

Гром победы, раздавайся!

Саня бросался следом, отдуваясь, маленький, неловкий, путаясь в настырных, плотных запахах. Пузырящееся жареное тесто, жир, ворчащий в громадных сковородах. Мясо – отбивное, рубленое, копчёное, остренькое, со слезой. Влажная, перламутровая на срезе осетрина. Тинные шевелящиеся раки.

И вдруг – нежно, неожиданно – свеженатёртая лимонная цедра.

До конца коридора он доходил взмокший от жары и с завистливо бурчащим животом, хотя всякий раз перед выходом из дому плотно ужинал. Картофель дофине, запечённый с молоком и сыром. Чуть подсохший калач. Холодная буженина. Не глотай как гусь. Не подноси нож ко рту. Это неприлично. Да нет же, не сюда, приборам место на porte-couteau.

Сама не ела никогда, не садилась даже и всё ходила, ходила по комнате, трогая гладко и высоко убранные волосы, да гудела изредка, не разжимая губ и напрягая хрупкое горло.

Ммммммм. Ммммммм. Мммммааааааа. Ммммммааааааа!

Будто сама себя окликала.

Распевалась.

Ты закончил? Прибери за собой со стола. И собирайся. Не то опоздаем.

К их приходу уборную уже отпирали. Здесь тоже было натоплено до ломоты в висках, но от окна к печи ходила тонкая извилистая лента сквозняка, и запахи, кроме самых наглых, вроде жарено-лукового, оставались за дверью. Пока Саня, шумно втягивая хлынувшие после холода сопли, выпутывался, слой за слоем, из зимнего, неудобного, волглого изнутри – сам-сам, порядочный человек должен всё уметь делать сам, – мама зажигала керосиновую лампу под круглым розовым абажуром, потом ещё одну, такую же. Ставила обе на трюмо. Садилась. Разглядывала себя, зазеркальную, придирчиво, как чужую. Растирала холодные щёки, лоб, всегда бледные, будто бескровные, даже с самого сильного мороза. Раскладывала таинственные коробочки, щётки, палочки жирного грима.

Белый. Красный. Синий. Чёрный.

И как Саня ни старался угадать, начинала всегда неожиданно, вдруг.

Жила-была на свете одна девочка. Хотя нет, две. Жили-были две девочки, две принцессы. Одна настоящая, а другая нет. У настоящей принцессы были голубые глазки и волосы – как самый лучший золотой шёлк. А у ненастоящей принцессы волосы были чёрные как сажа и душа тоже чёрная-чёрная. Нет. Души у неё не было вовсе.

Мама трогала нежные губы кончиком карминового, словно окровавленного пальца, ещё раз и ещё. Как будто вбивала. Чмокала негромко – целовала воздух, и Саня невольно сглатывал горькое, шерстяное, липкое. Ревновал. Его мама не целовала никогда. И себя не позволяла. Что за несносные нежности? Прекрати немедленно. Ты всю меня обслюнявил.

Потом мама придвигала баночку сухих румян. Дула на жутковатую заячью лапку. Скулы. Виски. Немного на подбородок. Из теней и пятен начинало складываться новое лицо, тоже красивое, но как будто не совсем мамино, чужое.

Отцом ненастоящей принцессы был злой колдун. Жил он на самой вершине серой скалы. И сам был серый: и лицо, и руки, и губы, и душа – всё серое. Только глаза сверкали, красные как кровь, и видел он ими всё, что творилось на земле, и под землёй, и даже на небе … И спрятаться от колдуна можно было, только крепко-крепко зажмурившись!

Саня послушно зажмуривался, сжимался от счастливого ужаса. А когда открывал наконец глаза, мама уже была за ширмами, по которым вились похожие на раскрытые портновские ножницы драконы. Мама шелестела, шуршала, вскидывая вверх то одну голую руку, то другую. На ширмах появлялись и исчезали волны лёгкой полупрозрачной ткани, юбки, ленты, даже чулки, а Саня, сидя на кушетке и сам не замечая, что раскачивается, всё слушал и слушал про колдуна и про чёрную птицу, на которой колдун летал по свету, про двух принцесс, и сказочный замок, пахнущий яблоками, и про то, как колдун однажды заколдовал настоящую принцессу, превратил её в статую, холодную, твёрдую, неживую, вот только внутри статуя эта всё-всё чувствовала, и, когда по ночам колдун колол её в самое сердце длинной острой булавкой, чтобы повеселить жестокую дочку, из глаз заколдованной принцессы текли кровавые слёзы.

Но однажды в замке появился принц …

Горностаева!

В дверь грохали коротко, на бегу – кулаком.

И сразу становилось очень тихо.

Только клацали на стене ходики, будто пробуя на зуб каждую минуту.

Мама выходила из-за ширм – в длинном платье, гладком, текучем, алом, на плечах и на груди – тоже алый стеклярус, плотный, переливающийся, словно сказочная кольчуга. Биться с колдуном. Она торопливо трогала нос и щёки пуховкой, прикалывала к волосам цветы – неживые, белые, похрустывающие – и, совсем уже чужая, сияющая, счастливая, с незнакомо сложенным красным ртом, уходила, даже не посмотрев на него, просто уходила, и – он знал уже – через несколько минут издалека ударит гитарный перебор, запищит пьяненькая скрипка и …

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан!

И в ответ – рык, рёв, восторженное жадное гудение.

Дальше оставалось только ждать, и Саня ждал, одурелый от скуки и безделья, размаянный, потный. Серенькое сукно чесалось, резало в паху, липло к лопаткам, под носом было солоно и горячо. От жары всё млело, покачивалось, плыло – комната слоилась, словно вчерашнее молоко: снизу голубоватая призрачная пахта, наверху, под самым потолком, тяжёлые жирные сливки. Где-то на кухне стучали венчиком, взбивали эти сливки в крепкие, с пиками, облака, и ему казалось, что они плывут по коридору, неторопливые, грузные, покачивая коровьими боками. Тихо слезились у печки маленькие серые валенки. Саня тряс головой, отгоняя дрёму. В сотый раз перечитывал, шевеля губами, забытую заляпанную карту: телячья голова с черносливом и изюмом, мозги под горошком, консоме с пирожком. Охотился на тараканов – по большей части безуспешно, но иногда удавалось изловить парочку зазевавшихся бедолаг, и тогда он устраивал долгие показательные казни, пока сам же себя не пугался. Торопливо совал искалеченные трупики в печь и коротко, виновато бормотал “Отче наш”. Катал даже по туалетному столику палочки грима, трогал и открывал баночки с разноцветным, нежным, маминым – что было строжайше запрещено. Секли Саню не часто, но чувствительно, и страшнее всего была не сама порка, а мамины глаза – весёлые, синие, прищуренные.

Она радовалась как будто, что ему больно.

Можно было, конечно, попробовать самому сочинить сказку про колдуна, но он не смел. Трусил. Словно без маминого голоса колдун мог вырваться на волю. Ожить. Он снова жмурился, даже уши ладонями зажимал. Прятался.

К десяти часам Саня уставал слоняться от окна к двери и укладывался на неудобный диванчик, натянув на голову старую мамину шальку, шершаво-штопаную, родную. Мама выбросить хотела, а он подобрал. Лампы он не гасил, не прикручивал даже – боялся темноты, – и всё равно каждый вечер просыпался в густом чернильном небытии от тихого шёпота. Он приоткрывал сонные ресницы: нет, не темно, вот крошечное пламя свечи, живые сальные блики на крупном красном носу, шевелящиеся губы. Толстая, тоже шевелящаяся бородавка у края рта. Из бородавки торчит смешная щетинка.

Кулёма, ты? Расскажи сказку!

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей …

Нет, скааазкууу!

Матушка придёт – скажет …

И Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота …

Не хочу про живот. Хочу про колдуна.

Кыш, кыш, нишкни, грешник!

Саня нырял с головой, укутывался, утыкался всем лицом в тёмный шерстяной лоскут.

Опять тряпку свою откуда-то выволок. Дай сюда. Дай, говорю.

Он упирался, прижимал шальку щекой, подбородком, стискивал в два судорожных кулачка: не дам! Поди, дура!

Ах ты, браниться ещё! Вот смотри, нечистый-то тебе язык отгрызёт!

Круглый свечной огонёчек уплывал, переваливаясь. Хлопала сердито дверь.

Саня закрывал глаза, торопливо отсекая одну темноту другой, своей собственной, нестрашной. Складывал вдвое, ещё вдвое, подтыкал под щёку сладковатое, мамино, нежное.

Вдыхал поглубже, устраиваясь.

По коридору, за дверью, шустро шоркали подошвами официанты, а ещё дальше, за несколькими стенами, рокотал ресторанный зал. Звук приходил накатом, волнами, ровный, мирный: музыка, человеческие голоса, стук приборов, и вдруг – изредка – звонкие брызги и дребезги хохота и разлетающихся осколков. И надо всем этим, всё перекрывая, над всем властвуя, – милая, ты услыыышь меня, под окном стою я с гитарооою!

Мамин голос.

К полуночи дверь открывалась снова, снова вплывал размытый по краям свечной огонёк, руки, горячие, мокрые, гладили по голове, совали под нос что-то мягкое, пахучее, рассыпчатое.

Нат-ко, расстегайчика тебе урвала.

Мам?

Иди-свищи её, матушку твою. До утра теперь надрываться будет, и как не осипнет только. Жуй, жуй, не кроши. Вот ещё грушка медовая. Под подушку кладу. Видишь? Вот тута.

Ммммм …

Соооловей мой, сооловей. Голосистый соооловей.

Так и не дожевав, он падал на подушку, натягивал на себя шальку, за раздутой щекой – тёплый комок из размякшего, нажёванного теста, припущенной в мадере сёмужки, прозрачного лука и чуть похрустывающих белых грибов.

…Да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Кулёма чмокала тёплый воздух возле детской головы, крестила мелко темечко и висок, белёсые подушечки сморщены от воды, три вечных лохани – с кипятком, с холодной водой да с помоями. Разогнуться, согнуться, соскрести, окатить, сполоснуть, снова окатить. Разогнуться. Проверить: как ободок под пальцами? Не скрипит – поёт. Хрустали-фарфоры, страшно сказать драгоценные, протирать досуха отдельный мальчик приставлен, не ровён час тарелочка ускользнёт, не расплатишься, а то и вовсе погонят, и так из чистой милости держат, кухонным мужиком в хороший ресторан ещё поди устройся, а она и вовсе баба, кулёма неграмотная, ни спеть тебе, ни про колдуна рассказать.

Она крестила Саню ещё раз, вздыхала – и ежиным топотком убегала на кухню, маленькая, пухлая, круглоголовая, в скособоченном на одно ухо ситцевом платке, а он спал не шелохнувшись до самого утра, потный, бледный, и снился ему серый колдун с рубиновыми глазами, и кулёма в красном мамином сарафане бросалась на него, размахивая огненным расстегаем …

Просыпался он всегда дома, в своей кроватке, и никогда не мог ни вспомнить, ни понять, как здесь оказался, и всё смотрел сквозь тяжёлые, слипшиеся ресницы на белёный потолок, картинки на обоях.

Узнавал.

Зимой сыто гудела печь. Летом хлопотали за окном плотные тополиные листья. И пахло не жареным или жирным, а ничем. Только совсем немножечко – гладким воском от пола и ещё мамой. Он соскакивал с кровати и бежал за этим запахом, словно по следам, до маминой комнаты. Дома? Дома! Нырял с размаху под одеяло, красное, пышное, расшитое розами, прижимался, обнимал двумя руками и ещё, для верности, ногой.

Судорожно вдыхал, почти раздавленный не всякому взрослому человеку посильным счастьем. Ждал – вдруг не оттолкнёт, а просто отодвинется легонько, как будто не от него, а так, потому что бок отлежала. Или шея затекла.

Не оттолкнула.

Мам. Мама.

Угу.

Мам, расскажи сказку. Про колдуна.

Вечером …

Тогда расскажи про кулёму.

Про какую кулёму? Спи! Рано ещё. Спи.

Алексей Варламов Партизан Марыч и Великая степь

1

Молодая степнячка с нежными пухлыми щеками, чёрными блестящими глазами, утопавшими в этих щеках, она пахла кумысом и травою, её упругая кожа была горяча и суха, а губы настолько влажны, что ощущение этой влаги не проходило весь следующий день. Она была чужеземка, и этим всё было сказано и отмечено: её лицо, походка, взгляд, запах, всё непривычное, возбуждавшее и томившее его. Хотя, вернее, чужеземцем здесь был – он, Марыч.

Он встретил её в южной нерусской степи, куда его отправили под видом трёхмесячных военных сборов на уборку зерна. Была самая середина лета, маковка изнурительной жары, рои мух, мерзкая на вкус вода, пыль, сухость, но самое для него ужасное – невыносимая голость и однообразие: взгляду было буквально не на чем задержаться. С утра до ночи Марыч сидел за рулём, таращил слипавшиеся от постоянного недосыпа глаза и мечтал о том, чтобы увидеть какую-нибудь рощицу или замшелый лесок, лечь в тени, сунуть в рот травинку и долго валяться на прохладной сырой земле. Но не то что леса – одинокого дерева не было на тысячи километров вокруг. Степь наводила на него тоску невыразимую, она казалась бесконечной, и трудно было поверить, что где-то на юге её сменяют горы, а на севере – леса.

Убогие посёлки с безобразными домами из шлакоблоков, вагончиками, сараями, подсобками, зловонными выгребными ямами, водокачками и бесконечными рядами уходящих за горизонт проводов лишь усугубляли это уныние, и становилось непонятно: что́ делают живущие здесь люди, какая сила пригнала их в это безжизненное место и заставила тут поселиться. Офицеры и прапорщики пили, воровали и продавали казённое имущество, а всю свою злобу вымещали на несчастных солдатиках, ибо солдаты были в этих краях птицы залётные, а командирам ещё служить и служить. До партизан же дела никому не было, заниматься армейской ерундой их не принуждали, знай крути себе баранку в колхозе, и чем больше сделаешь ездок, тем больше тебе заплатят.

Марыч, хоть и жил в казарме, но ходил на танцы в клуб и нередко оставался ночевать в доме на краю посёлка, где его ждала чекушка водки и жадные руки истосковавшейся без мужика сорокалетней немки.

И всё же странное ощущение тревоги и даже враждебности, исходившей от этой знойной выжженной земли, белёсого раскалённого неба и пыльного душного ветра, его не покидало. Постепенно он убедился в том, что это ощущение было присуще в той или иной степени всем приехавшим сюда или высланным русским, украинцам, немцам, чеченам, корейцам. Они называли между собой эту землю целиной, хотя целиной она давно не была: её изнасиловали тридцать с лишним лет назад, и те матёрые энтузиасты и отпетые покорители, что сотворили это насилие, давно умерли или уехали. Земля же с каждым годом давала всё меньше хлеба, её засыпало песком, разламывало оврагами, ветер поднимал над ней пыльные бури, и год от года она становилась всё более суровой и безжалостной к выходцам из корневой России. Она была для них чужая, точно так же, как чужими были здесь они. Кочевников же почти не было видно: они обитали в глубине этой громадной и безграничной степи и пасли скот, передвигаясь за отарами в поисках корма, а те немногие, кто жил в посёлке, держались особняком, и их настороженные замкнутые лица вызывали у Марыча любопытство.

Однажды на дороге он обогнал молодую женщину. Марыч затормозил и дождался, пока она поравняется с машиной.

– Садись!

Женщина посмотрела на него с испугом.

– Да не бойся ты! Куда тебе?

– В больницу.

– Простудилась, что ли? – захохотал он.

Она посмотрела на него враждебно.

– Я там работаю.

Всю дорогу она молчала, сидела, полуотвернувшись от него, и глядела в боковое окно, так что он мог видеть только её шею и нежное, припухлое основание груди. Сарафан колыхался, открывая маленькую грудь до самого соска, и Марыч вдруг почувствовал, что его бьёт озноб, оттого что эта темноволосая, невысокая, но очень аккуратная женщина, плоть от плоти степи, сидит рядом с ним в машине. Она не была красива и не вызывала обычного приятного волнения, но в ту минуту ему хотелось одного – сорвать с неё сарафан и губами исцеловать, выпить эту грудь и всё её незнакомое чужое тело.

У больницы он остановил машину, и женщина быстро, чуть наклонив голову, вошла в ветхое одноэтажное здание.

“Точно зверёк какой-то”, – подумал он удивлённо.

Весь день она не шла у него из головы и против воли он всё время вспоминал и представлял её тело. Эти картины распаляли его, а день был особенно душный, Марыч всё время пил воду, обливался по́том и опять пил, а вечером снова приехал к больнице.

Зачем он это делает и чего хочет добиться, он не знал, но желание видеть эту женщину и овладеть ею было сильнее рассудка. И когда в коридоре он увидел её в белом халате, надетом прямо на смуглое тело, кровь бросилась ему в голову.

– Ты ходишь на танцы? – спросил он хрипло.

– Нет.

– Я хочу, чтобы ты пошла со мной на танцы, – сказал он упрямо, и его серые глаза потемнели.

– Нет, – повторила она.

– Тогда я хочу, чтобы ты поехала со мною, – он взял её за руку, больно сжал запястье и повёл к двери.

В коридоре показалась пожилая врач в очках с крупными линзами. Она вопросительно посмотрела на Марыча и медсестру, и он понял, что сейчас степнячка вырвется, уйдёт и ничего у него с ней не получится ни сегодня, ни завтра. От этой мысли его снова, как тогда в машине, зазнобило, но ему на удивление девушка не сказала ни слова, и со стороны это выглядело так, как будто они были давно знакомы.

Они сели в машину, плечи её дрожали, и Марыч остро чувствовал и жалость, и безумное влечение к этому дрожащему телу под белым халатом. Трясущимися руками вцепившись в руль, он отъехал от посёлка и вышел из машины.

Она не противилась ему, не кричала и не царапалась, но и не отвечала на его ласки, и он овладел ею грубо, как насильник, крича от ярости и наслаждения, когда входил в гибкое, изящное и неподвижное тело, склонившись над повёрнутой в сторону головою с полуоткрытыми глазами, впиваясь губами и зубами в её нежные плечи, влажные губы и грудь, и что-то яростное, похабное бормотал ей в ухо, ощущая себя не человеком, но степным зверем.

Он не помнил, сколько это продолжалось. Едва угаснув, возбуждение снова возвращалось, её холодность и отстранённость лишь подхлёстывали его. Никогда в жизни не испытывал он ничего подобного – и думать не мог, что он, незлой и нежестокий человек, всегда имевший успех у женщин и потому никогда не добивавшийся их силой, на такое способен. Но когда всё было кончено и, одевшись, он, тяжело дыша, сидел в машине и курил, а она по-прежнему молчала, Марыч ощутил угрозу. Исходила ли эта угроза от ночной степи, вобравшей в себя его крики и её молчание, от слишком великолепного громадного звёздного неба или от самой покорившейся ему женщины, он не знал, но вдруг поймал себя на мысли, что жалеет о случившемся.

Он не боялся, что она пойдёт жаловаться, да и в конце концов ни разу, ни единым словом или жестом она не выразила возмущения, но он почувствовал, что сколь ни велико и поразительно было испытанное им наслаждение, душа его была опустошена.

Вернувшись в казарму, он лёг, не раздеваясь, поверх одеяла, положил руки за голову и задумался: даже рассказывать о степнячке никому не хотелось. Снова и снова он вспоминал её гладкое, точно морёное, тело, трогательный мысок, поросший мягкими волосами внизу живота, тугие маленькие ягодицы, умещавшиеся в ладонях, когда он поднимал и распластывал её на колючей сухой траве, прерывистое дыхание, вырывавшееся изо рта, острые белые зубки – всё это было живо в памяти необыкновенно, всё было неожиданно и ново, но он чувствовал себя не счастливым любовником, не насильником, но вором, укравшим у этой земли то, что ему не принадлежало и принадлежать никогда не могло.

С этими мыслями он не заметил, как уснул, а на рассвете его разбудил плотный коренастый прапорщик с мокрыми подмышками по фамилии Модин и шёпотом спросил:

– Слышь, партизан, заработать хочешь?

– Чего? – не понял спросонья Марыч.

– В степь, говорю, поедешь баранов привезти? Заплатят хорошо.

2

Поехали втроём: кроме Марыча и Модина был ещё щупленький, посмеивающийся мужичок, которого прапорщик называл Жалтысом. Путь был долгий, постепенно плоская равнина сделалась более холмистой, машина поднималась и опускалась на сопки и косогоры, уже и дороги никакой не было – просто ехали по степи и Жалтыс рукою указывал Марычу направление, ориентируясь по ему одному известным признакам. Ничто не предвещало жилья, только ближе к вечеру далеко впереди показалось пятно. По мере приближения оно увеличивалось, рассыпалось, делалось пёстрым, и Марыч понял, что это была отара. Не доезжая до неё, они остановились возле ветхой юрты.

Чумазые, оборванные ребятишки с криком обступили машину, залопотали на своём невразумительном языке; на них покрикивали закутанные с головы до ног женщины и с любопытством глядели на приезжих. Из юрты вышел хозяин. Это был мужчина с тёмным морщинистым лицом, обожжённым солнцем и обветренным до такой степени что возраст его определить было совершенно невозможно. На Марыча и Модина он посмотрел равнодушно – как на нечто, не заслуживающее внимания.

Вместе с суетливым Жалтысом чабан отправился к отаре, а женщины принялись выгружать из машины сворованные прапорщиком из части ящики с продуктами, батарейки, лекарства и одежду. Потом одна из них принесла гостям чаю. Истомившийся дорогой от жажды Марыч выпил, а Модин брезгливо посмотрел на грязную пиалу, где плескалась мутная жидкость, и вылил её на землю.

– Ну её! Подцепишь тут ещё заразу.

Он отошёл в сторону и, не обращая внимания на женщин, стал мочиться.

– Как они живут, не представляю. Хуже цыган. Ни школы, ни больницы. А попробуй такого в посёлок перевезти – сбежит. Да у них и паспортов-то нету …

Степняки пригнали с собой два десятка блеющих овец и стали загонять их по настилу в кузов.

– Ну, чем тебе заплатить – деньгами, водкой? – спросил Жалтыс довольно.

– И тем и другим, – усмехнулся Модин.

Чабан равнодушно кивнул и коротко сказал что-то женщинам. Через несколько минут те притащили из юрты ящик водки с пыльными бутылками.

– Видал? – заржал прапорщик. – Всё у них есть! А у нас где ты её сейчас достанешь? Месяц не привозили …

Тем временем хозяин принёс мешок, в каком в русских деревнях обычно хранят картошку, и даже ко всему привыкший Модин изумлённо присвистнул: мешок был набит бумажными деньгами. Прапорщик запустил в него руку, вытащил сколько в ней уместилось и запихнул в карман. Затем то же самое он проделал и другой рукой. Чабан глядел презрительно и не говорил ни слова, только губы его всё время что-то жевали. Тогда Модин залез в мешок обеими руками и стал копаться, выбирая купюры покрупнее, и рубашка его, и без того мокрая, стала совсем тёмной от пота.

– Доволен? – осклабился Жалтыс. – Богатый человек Тонанбай. Три жены у него, овец, баранов, лошадей, верблюдов, земли – один Аллах знает сколько.

– Богатый? – пробормотал Модин. – На что ему деньги-то? Солить, что ли? Ладно, поехали.

Дорогой он достал бутылку, зубами содрал крышку, влил в себя треть и проворчал:

– Дикари. А вот насчёт трёх баб – это неплохо. Хотел бы, партизан?

Он допил бутылку и отвалился, а Марыч подумал, что никогда в жизни он не встречал более вольного, гордого и независимого человека, чем этот степной царёк, обожаемый своими жёнами и детьми, равнодушно взирающий на вороватые ухищрения людей, отнявших у него добрую половину земли и загнавших с отарами далеко от жилья.

Было уже совсем темно, когда они выехали на дорогу. Марыч включил фары дальнего света, пристроился за идущей впереди машиной и почти не следил за дорогой. Он вспомнил молодую женщину, безропотно отдавшую ему своё тело. Кем он был в её глазах – белым господином, насильником, завоевателем, имевшим право взять себе любую наложницу? Когда-то они пришли на нашу землю, подумал он, хотя нет, они не приходили, приходили другие, но это не важно, люди из степи уводили в полон славянок. Теперь пришли мы – и женщина просто уступает и отдаётся сильнейшему, рожает от него детей, но эти дети, когда вырастут, встанут на сторону не отцов, а поруганных матерей.

Дорога стремительно неслась ему навстречу, овцы в кузове затихли, Жалтыс и Модин спали, и Марычу вдруг почудилось, что он остался один. Взошла луна, яркая, блестящая, подавившая своим блеском сияние рассыпчатых звёзд, и под её дрожащим светом местность сделалась ещё более зловещей, чем днём. Марычу стало жутко. Он вдруг подумал, что если бы действительно оказался в степи один, то не прожил бы тут и дня.

Луна меж тем стала ещё отчётливей и ярче, точно что-то подсвечивало её изнутри, потом это свечение вырвалось наружу, и вокруг сияющего, стремительно плывущего по небу светила возник пронзительный слепящий нимб. Он медленно увеличивался, расходясь вокруг луны и поглощая оставшиеся на небе звёзды, сверкал, переливался цветами радуги, излучая свой пронзительный космический свет. А потом произошло самое удивительное, во что Марыч никогда бы не поверил, если бы не видел этого сам. Когда нимб вокруг луны разметнулся на четверть небосвода, озарив всю степь, луна вдруг поблёкла – и прямо на глазах у изумлённого водителя стала клониться к горизонту и за несколько минут опустилась совсем. Всё это происходило в полном молчании и таком величавом покое, что от охватившего его ужаса Марыч дал по тормозам. Машина с визгом остановилась, заблеяли овцы, проснулись Жалтыс и Модин.

– Что это?

– Да хрен его знает. Тут бывает иногда. Ладно, поехали.

Луна, огромная, неясная и бледная, ушла за край степи, нимб вскоре померк, точно его и не было, зажглись звёзды, и два часа спустя они увидели огни посёлка.

3

Всю следующую неделю Модин и Марыч пили. Ящик водки ушёл за три дня, потом, заплатив вдвое больше, они купили у запасливой немки, к которой ходил Марыч, ещё один. Для Модина эти запои были делом привычным, но с Марычем такое случилось впервые. Однако остановиться он не мог: степь внушала шофёру ужас, и он не знал, как заставить себя снова сесть за руль, видеть голый горизонт, сухое солнце и короткие тени, весь этот мир, в центре которого он находился всегда, куда бы и с какой скоростью ни ехал. Он боялся и степного дня, и степной ночи, это было что-то вроде вывернутой наизнанку клаустрофобии – боязнь открытого пространства, и только в маленькой, насквозь прокуренной каптёрке прапорщика Марыч чувствовал себя в относительной безопасности.

От пьянства или по какой-то другой причине его постоянно тошнило, потом начался понос, боли в желудке и навалилась слабость.

– Какая-то в тебе зараза бродит, – заметил Модин. – Говорил я тебе, не надо было у степняков чай пить. Пей водку – вернее средства нет.

Марыч пил, но лучше ему не становилось. Его лихорадило, трясло, и бо́льшую часть времени он проводил теперь не в казарме, а в засиженном мухами, щедро посыпанном хлоркой сортире.

“Господи, за что мне это, за что?” – бормотал он, и омерзительный запах испражнений повсюду его преследовал, заставляя испытывать отвращение к грязной одежде, нечистой пище, но больше всего – к собственному телу.

– А ты, говорят, какую-то бабу ихнюю трахнул? – спросил его однажды Модин.

– Кто говорит?

– Видели тебя … – ответил прапорщик неопределённо.

– Ну и что? – равнодушно отозвался Марыч, который давно уже не думал ни о степнячке, ни о немке, ни о своём сумасбродном интернационализме, заполнившем степь, – а лишь о том, как бы дожить до того дня, когда всё это кончится.

Модин разлил по стаканам, закурил, и в его бессмысленном взгляде Марычу почудился снова тот безотчётный неуловимый страх, который он видел в глазах у многих обитателей посёлка.

– Хрен их, степняков, знает. Они тихие-тихие, а только как бы скоро нас жечь не стали.

– Пусть жгут, – вырвалось у Марыча.

– Хорошо тебе так говорить, – пробормотал Модин, – ты вон едешь скоро. А мы?..

Но шофёр ничего не слышал и не говорил в ответ. Уже два дня он не ел, только пил, но изнурительный, с кровью понос не прекращался, хотя непонятно было, что ещё мог исторгать, причиняя жгучую, постыдную боль, его опустошённый желудок.

К вечеру ему стало совсем худо, и Модин отвёз его в больницу. Марыч плохо соображал, где он находится и что с ним. Он лежал в бреду, и в его воспалённом сознании мелькали какие-то лица, громадные птицы махали крыльями, заслоняя небо, он снова куда-то ехал по нёсшейся навстречу дороге, в духоте раскалённой кабины …

Несколько раз приходила пожилая врач, щупала его печень и селезёнку, считала пульс, звонила в город и в воинскую часть и долго и убедительно что-то говорила, но потом раздражённо бросала трубку и закуривала.

А состояние больного меж тем ухудшалось. Промывание желудка не помогло, несколько часов пролежал он под капельницей, и снова ему мерещилось ужасное.

…Разбудил его стук в окно. Марыч открыл глаза и увидел прильнувшего к стеклу Модина. В руках у прапорщика была бутылка водки.

– Эй, партизан! – позвал он. – Поехали за баранами.

– Я не могу.

– Да брось ты, “не могу”! Поехали! Водки выпьешь, кумыса – всю хворь как рукой снимет. А здесь тебя только залечат.

Он выглядел очень возбуждённо, и было что-то странное и настораживающее в его настойчивости. Марычу не хотелось никуда ехать, но он неуверенно приподнялся, спустил ноги на пол и сделал несколько шагов.

Идти оказалось нетрудно. Больной одновременно чувствовал в своём теле и слабость, и лёгкость. Старенькая трухлявая рама легко поддалась, и он распахнул окно. Луна, такая же яркая и страшная, как в ту ночь, освещала улицу, дома и машину. В кабине сидел посмеивающийся Жалтыс и приветливо махал рукой.

– За ночь обернёмся, – весело сказал Модин. – К утру приедешь – никто и не заметит.

– Да разве успеем? – засомневался Марыч. – Туда сколько ехать-то?

– Они теперь ближе стоят.

Машина не ехала, а плыла. Она двигалась с невероятной скоростью, так что столбы вдоль дороги сливались в сплошную полосу, образуя тёмный коридор. Иногда Марыч впадал в забытьё, ему чудилось, что он поднимается над степью и внизу остаётся стремительно несущаяся в ночи точка и расходящийся от неё треугольник света. Он крепче сжимал руль, но машина была послушна и шла легко, будто это была не та развалюха, на которой он ездил, и под колёсами лежал асфальт.

Ещё издалека они увидели зарево костров, послышалось ржанье верблюдов и лошадей, голоса людей, гортанные крики, свист. Всё это сливалось в непрерывный гул, и огней, людей, скота было так много, что казалось – здесь собралась вся Великая степь. На кострах жарили мясо, торопливо проходили закутанные в покрывала женщины, визжали и бегали, путаясь у них под ногами, дети. Земля была устлана коврами, и на них сидели гости.

– Тонанбай четвёртый жена берёт, – пояснил Жалтыс. – Молодой, красивый, грамотный. Сто баран за жену отдаёт.

– Да, похудеет у него мешок-то, – хохотнул Модин.

Лоснящееся от жира, разгладившееся и помолодевшее лицо хозяина светилось самодовольством. Модина и Марыча усадили в кругу гостей, принесли им тарелки с дымящимся мясом, налили водки. Они были единственными чужаками. Резкая речь раздавалась со всех сторон, потом степняки запели, загудели … Жалтыс куда-то исчез, Модин вскоре напился и отвалился без сил, Марыч же почти не пил. В кругу этих людей, чьи враждебные взгляды он постоянно ощущал на себе, ему было неуютно и беспокойно; хотелось домой. Он принялся расталкивать своего товарища, но прапорщик был мертвецки пьян.

Из юрты вышла невеста и встала за спиной Тонанбая рядом с тремя его жёнами. Раздались громкие одобрительные возгласы, Марыч пригляделся внимательнее – и похолодел: он узнал в нарядно одетой молодой женщине ту самую степнячку. Шофёра прошибло по́том, он быстро наклонил голову, но было поздно: невеста узнала его.

Она что-то сказала Тонанбаю, тот нахмурился, его гордое лицо сделалось жестоким и злым, и он двинулся по направлению к обидчику. Марыч вскочил и, расталкивая гостей, бросился бежать. Поднялась невероятная суматоха, его потеряли из виду, и он, путаясь в верёвках, верблюжьих упряжках и поводьях, заметался между юртами и повозками. Всё мелькало и кружило у него перед глазами, снова падала и светилась, озаряя полнеба и степь, и клонилась к чужому горизонту чужая луна, а он всё бежал и бежал, пока какой-то всадник не зацепил его длинным шестом с верёвкой на конце. Марыч упал на траву, и наступило затмение.

…Его куда-то несли, кололи, переворачивали, раздевали и терзали измученное тело. Он не различал ничьих лиц, и только узнавал блестевшие в темноте холодные глаза степнячки.

4

Студенистое, жирное солнце выкатило из-за дальней сопки и, цепляясь за горизонт, поплыло по-над степью.

Марыч лежал, связанный верёвками, возле какой-то повозки. Местность опустела: кочевники снялись и ушли, только кое-где дымились костры. Над землёй парили громадные птицы, опускались и подбирались к остаткам вчерашнего пиршества. В стороне паслась отара и стояла одинокая юрта. Машины нигде не было. Марыч оглянулся и увидел невдалеке связанного Модина.

– Эй! – позвал он.

Прапорщик открыл мутные глаза и застонал.

– Сука Жалтыс! Сука!

Хотелось пить, но никто к ним не подходил. А солнце уже поднялось над степью и стало припекать. Они кричали и звали, надсаживая охрипшие, пересохшие от жажды глотки.

Омерзительно жужжали и садились на лицо, лезли в глаза и в рот блестящие зелёные и синие мухи, осмелевшие птицы кружили совсем рядом, и Марыч испугался, что, покончив с костями и кусками мяса, они возьмутся за людей.

Иногда ему слышался вдалеке шум машины, иногда казалось, что по краю степи, по самому горизонту идут зерноуборочные комбайны, – но это были только миражи пустой и мёртвой степи.

Тонанбай появился часов через шесть, когда сознание их совсем помутилось и они уже бредили. Он развязал их и махнул рукой в сторону отары.

– Чего он хочет? Пусть даст воды!

Они ему показывали знаками – пить, пить, – чабан что-то сердито говорил в ответ, но они не понимали. Потом он уехал, растворился в мареве душного дня, а они снова остались одни под изнурительным солнцем.

– Пошли! – сказал Марыч, вставая.

– Куда?

– Ты сам говорил: они теперь ближе к посёлку стоят.

Модин покачал головой – и Марыч не стал его уговаривать. Сильнее жажды и зноя его мучила бесконечная круговая линия горизонта, хотелось забиться, спрятаться в какую угодно яму или расщелину, только бы не видеть этой громады, у которой не было центра – и центр её был везде.

…Удар хлыста по спине заставил его остановиться. Беглец упал – и увидел над собой молодую жену Тонанбая. Она сидела на лошади – гибкая, ловкая, её красивые глаза блестели и горели азартом, ноздри раздувались; охваченная погоней, она была ещё привлекательнее и желаннее, чем в ту ночь. Он вспомнил влажный вкус её губ и протянул руки, но новый удар хлыста отшвырнул его на землю.

– Ты будешь пасти овец моего мужа! Вставай!

Тело налилось тяжестью, и он почувствовал, что не может никуда идти.

– Ты придёшь сам, когда захочешь пить.

– Нет! – крикнул он, но голос у него сорвался, и изо рта полилась кровь.

Степнячка хлестнула лошадь и умчалась, а он остался лежать на сухой траве. Стук копыт удалявшейся лошади стих, а потом снова его куда-то поволокли, снова мучили и колотили … Он лежал в забытьи – и не знал, где находится, но вдруг расслышал над собой голоса.

– …Борт придёт не раньше понедельника.

– Я не могу столько ждать. Он очень плох.

– Отправляйте на машине.

– Десять часов дороги он не выдержит.

– Пусть с ним кто-нибудь поедет.

Марыч плыл на носилках в раскалённом воздухе по больничному коридору, мимо боксов, стеклянных стен и плакатов санпросветбюллетеня. Промелькнуло серое от пыли лицо Модина с пустыми и пьяными глазами, ему что-то резко выговаривал высокий мужчина в военной форме. Несколько раз кто-то повторил слово “эпидемия”, подошла женщина в белом халате и с лицом, закрытом марлевой повязкой. Марыча погрузили в машину, и снова замелькали перед глазами заборы, дома, водокачки и столбы.

А солнце поднималось всё выше, оно укорачивало тень санитарной машины, но Марыча в этой машине уже не было. И так он лежал и смотрел до тех пор, пока, дойдя до самой верхней точки, солнце не замерло и не осталось в этой вышине и в его замершем взгляде навсегда – маленькое, злое, жгучее и узкое, как зрачки степной женщины.

– Кончился?

Молодой солдат-первогодок, белобрысый, с пухлыми детскими губами, глазами навыкате и короткими моргающими ресницами, с испугом смотрел на медсестру.

Женщина ничего не ответила. Она сидела бесстрастная, молчаливая, и в её глазах, глядевших поверх марлевой повязки, не было ни жалости, ни страха. Солдат отвернулся, и мелькнувшая у него было мысль где-нибудь на обратном пути остановиться в степи с медсестрой угасла сама собой. Он подумал, что скоро на жаре мёртвое тело начнёт пахнуть, и сильнее нажал на газ.

Маленькая тёмная точка быстро двигалась по степной дороге, словно пытаясь убежать от нависшего над ней солнца, и поднимавшейся душе Марыча было неуютно и голо под безжалостным светом. Её палило зноем, трепало ветром и пригибало к земле, но, удерживаемая какой-то силой, она никак не могла подняться туда, откуда был виден край Великой степи, и навсегда осталась привязанной к самой её середине.

Саша Николаенко Добрая сказка

Добрая сказка

Росту Константин Алексеевич Тряпочкин был невеликого, сложения плоского, характера тихого, бесконфликтного, лицо носил длинное, неприметное, глаза смутные, с тусклым проблеском, без надежд. Словом, был это маленький, ничем не примечательный человек, на служебной “жизни лестнице” в побегушках: если и войдёт к начальнику, то на цыпочках, если сядет в приёмной – то с краешку, если кашлянет – то в платок. Во грехах-страстях не замеченный, совершенно безопасный для общества человек.

Но совсем не тот Тряпочкин обитал в душе Константин Алексеича! Обитатель земной его тленной обители был воинственный дух, дух бессмертный, дух – наследник Саладину и Цезарю, Тамерлану, Чингисхану и Македонскому, Ганнибалу! Дух кровавого вседержителя, дух земного наместника, дух над всеми начальниками начальника, викинг, демон, усмирённый телесной обителью, подобно всемогущему Джину, заточённому в смертный, телесный сосуд.

Величайший из полководцев, тактик-практик, стратег, беспощадный деспот жил в нашем Константин Алексеевиче, и во царстве Морфеевом покорялись воле его стада скота крупного, скота мелкого, поля плодородные, вавилоны, женщины, их рабыни, собачки, империи, пустыни безродные, ключевые источники, насекомые, наводнения и затмения, мудрецы, дураки, сумасшедшие и влюблённые, императоры и шуты.

Вылетал дух сей воинствующий из Тряпочкина в ночи, в районе полуночи, едва его тело слабое засыпало, и, пройдя сквозь стекло оконное и балконное, взмывал в славе воинской, силы оружия, сражался и погибал, воскресал, снисходил на селения мирные во знамениях огненных, в трубном вое и зареве, ибо дух сей воинственный, как ему и положено, был бессмертен.

Возвратившись же в тело своё, по звонку будильника, Тряпочкин поднимался, умывался, делал гимнастику, почти три отжимания от коврика, приседания, съедал на завтрак яичко с хлебом и творогом, ехал в сером пальтишке драповом, ехал скромный, никем не замеченный, в давке за существование личности утрамбованный, на метро, потом на автобусе, ибо обитель его телесная служила диспетчером в неком ООО ККО.

И добавить нам к этой истории нечего, кроме как вздохнуть с облегчением, ибо злу на земле всегда найдётся обитель достойная … в доброй сказке.

Один человек

Странная болезнь настигла Константин Михайловича Перемыкина. Перемыкин стал исчезать. Он исчез сперва из комментаторов глобальных сетей, утром следующего дня не пришёл на работу. Его телефонный номер совершенно необъяснимым образом исчез из телефонных книжек его приятелей, сотрудников, одноклассников и бывшей жены. Перемыкин исчез из базы данных МГТС, баз федеральной налоговой службы, ОСАГО, ГИБДД и прочее. Перемыкин исчез, как будто никогда не бывал, не рождался, не ходил в детский садик и районную поликлинику, не болел желтухой и вообще не болел. Исчезла его страховка и медицинская карта.

То есть Константин Михайлович исчез не так, как принято исчезать, когда ты исчез, а все тебя ищут, нет. Перемыкин исчез насовсем из человеческой памяти.

И это бы ладно, в конце концов, что за дело нам всем до какого-то там Перемыкина, мы-то его не знали! Но … пожар, как известно, начинается с одной спички, а всякая эпидемия – с очага. И Перемыкин Константин Михайлович стал этим очагом.

Следом за Перемыкиным исчезла дочь его от прежнего брака Даша. За Дашей исчезла бывшая жена Перемыкина Клара, вместе с Кларой исчез её второй муж Семён Александрович, все, с кем этот Семён Александрович имел дел и знакомств, вместе с дочерью Дашей исчез весь её класс, её классная руководительница Ольга Михайловна, завуч, директор, физрук, гардероб, гардеробщица, дворник, охранник и собственно школа. Каждый ученик, пришедший в день исчезновения Даши домой, заразил исчезновеньем своих родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестёр. Вместе с бывшей женой Перемыкина исчезли продукты, которые купила она только что, а вместе с продуктами исчез продуктовый магазин на углу, в который она ходила, вместе с кассами и кассирами, исчезли троллейбусы и автобусы, библиотеки, метро … исчезло точно так же, совершенно необъяснимо.

Исчезли бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка Перемыкина, с ними древние прародители до Адама с ребром его, то есть – все.

Эпидемия исчезновений распространилась мгновенно. Инкубационного периода почти не было. И хотя самолёты, автомобили и поезда, которые, как известно, служат скорейшему распространенью инфекции, исчезли тоже, эпидемию этот факт не остановил. После первой вспышки исчезновений в Москве в течение пары дней были зафиксированы исчезновения более чем в 16 странах мира. Вирус попал в регионы. Остановить эпидемию оказались бессильны все службы спасения, ибо тоже исчезли. Очень скоро исчезла из мироздания наша галактика, солнце, луна и всё, о чём имел (хотя и смутные) представление Перемыкин: кинотеатры, торговые комплексы, страны, океаны, моря, города, острова, континенты, сама земля, все живущее население, надежда на его продолжение, и даже память о нём. Так исчезновенье, как и появление человечества, началось с одного человека. Только представьте, вообразите себе, какую цепочку хомо-несуществующих потянул за собою в прошлое с будущим всего один не пропавший, но именно исчезнувший человек! И нам, увы, совершенно нечем утешить исчезнувшего читателя, кроме того, что рассказ сей только предположение о значении и цене всего одной человеческой жизни.

Любопытный случай

Был доставлен в психоневрологическое отделение нарядом полиции Шабашкин Константин Алексеевич, задержанный при переходе улицы в неположенном месте, и это ладно бы, это нормально для простой человеческой глупости, но задержанный переходил улицу с глазами закрытыми и на просьбу глаза открыть мотал головой и только крепче стискивал веки.

На приём к профессору Алексееву, светилу, известному в области расстройств психики, человек с глазами закрытыми попал вне очередности страждущих, именно как случай, любопытный для практики: было ясно, что несчастный боится реальности до той степени, что не может взглянуть ей в глаза.

– Вы чего-то боитесь, Шабашкин? – сразу же перешёл к делу профессор.

– Да … мне страшно, мне страшно – да-да! – закивал пациент.

– Вы здесь в полной безопасности, Константин Алексеевич, сами видите … – при этих словах профессор вздохнул и покашлял, – здесь только вы и я. Посмотрите!

Но Шабашкин отрицательно покачал головой.

– Не меня же вы боитесь, Шабашкин? Я желаю вам только добра. Поверьте, ничего не может быть хуже страха реальности …

– Вы ошибаетесь, доктор … может …

– И что же?

– Понимаете, я вижу … сны …

– Все видят сны, это абсолютно нормально. Может быть, вам снятся кошмары?

– Что вы, доктор, нет! Это прекрасные сны!

– Вот оно что … и вы не хотите открывать глаза, потому что реальность кажется вам хуже кошмара?

– Не в этом дело!

– В чём же тогда?

– Понимаете, доктор … я боюсь открывать глаза … потому …

– Почему же? Я слушаю … ну?

– Дело вовсе не в том, что реальность хуже кошмара … Она … она – лучше, она не исчезнет оттого, что я закрою глаза, а они, мои сны … Они исчезают!

– И что же?

– Но ведь доктор … это миры! Это – люди … доктор! Мне снятся люди! Разве я имею право дать им исчезнуть?

– Видите ли, Шабашкин, сны – это только порождение вашей фантазии, сон – лишь ключ к пониманью себя, сновидения – идеальный выход из негативного напряжения … Ничего реального, материального, Константин Алексеевич!

– Вы уверенны … доктор?

– Ну, разумеется. Вы боитесь жизни, Шабашкин. Боитесь взглянуть в глаза настоящему. Даже можно сказать не живёте! Так что успокойтесь, пожалуйста, и откройте глаза. Скажите мне, да? Хорошо?

– Хорошо … но, доктор … Доктор! дайте мне руку …

Профессор, улыбаясь, протянул Шабашкину руку, и несчастный крепко вцепился в неё, готовясь сделать то, на чём настаивал Алексеев.

– Что ж, готовы?

Шабашкин кивнул.

– Тогда открывайте, я жду!

И Шабашкин открыл глаза. Перед ним на прикроватной тумбочке тикал будильник.

Бесконечный запас

А тем временем, потрясённый, застыл, уставившись в циферблат, бессмертный Константин Алексеевич; бессмертный, потому что каждое движение стрелки по кругу часов его, мгновение за мгновением стирая сейчас, одновременно пополняло запас его в будущем.

Алексей Сальников Водоплавающая кошка

Мама не сразу поняла, что летняя жизнь её сына Саши чревата опасностями. Во все остальные времена года он почему-то берёг себя, когда она уходила на работу, а летом, будто назло, начинал получать травмы и творить всякие дикие вещи.

К примеру, как-то в июне, когда ему только-только исполнилось семь, он зачем-то собрал на кухне ворох газет и поджог. Сколько его потом ни спрашивали мама и другие взрослые, для чего это ему понадобилось, он не мог ответить. Саша и себе не в силах был объяснить, почему песня Окуджавы “Ты гори, гори, мой костёр”, воззвавшая к его сердцу посредством телевизора, подействовала таким образом. Помнил только, как надеялся, что брошенная спичка погаснет в полёте, и то, что у него дрогнула правая бровь, когда среди покрытой буквами и фотографиями бумаги возникло и стало разрастаться тёмное пятно почти невидимого в свете дня пламени.

Обнаружив почерневший потолок и оплавленную дыру в линолеуме, мама так поколотила Сашу, что на следующий день, при виде всех его синяков, принялась извиняться. Но что синяки? Буквально через пару дней, проверяя, сколько ступенек лестницы может перепрыгнуть на бегу, Саша сломал ногу. Всё лето перед школой он провёл в больнице на вытяжке, затем дома в гипсе и снова в больнице на реабилитации.

Лето между первым и вторым классом было летом плаванья. Два раза Саша тонул. В конце июня, когда все друзья разъехались по дедушкам и бабушкам, он решил сходить искупнуться. Ему было лень тащиться до места, что считалось в их ПГТ пляжем, поэтому Саша самым кратчайшим путём добрался до реки, разделся и прыгнул в воду с глинистого берега. В том месте было неглубоко, но Саша по колено застрял в иле и с грустью наблюдал близкую, сантиметрах в десяти у себя над головой, поверхность воды и пускал пузыри.

Как-то выкарабкался, долго сидел, стуча зубами от запоздалого ужаса. Тут-то его и заприметил кто-то из маминых знакомых. А вечером, как после достопамятного костра, мама применяла насилие и кричала:

– Тут сказали, что ты один купаться ходил. Ты башкой своей соображать вообще можешь? Ты обо мне подумал? У меня ноги подкосились, когда я это услышала! А если бы тебе кто-нибудь голову открутил, пока ты там шлялся, ты об этом подумал?

С чего бы кому-то откручивать ему голову, Саша не понимал, но это было постоянной маминой страшилкой.

Мама категорически запретила ходить на реку, пока не вернётся кто-нибудь из друзей во дворе.

Это не помешало Саше выбрать место, как ему казалось, поукромнее, чтобы поупражняться в плавании без свидетелей (он стеснялся, что держится на воде неуверенно). Даже не умея плавать, Саша добултыхался дотуда, где ноги уже не могли нащупать опоры, тут хлебнул водички сразу ртом и носом и пошёл ко дну в полном молчании, потому что кричать не было смысла: Саша знал, что никого рядом нет.

Так он думал. А зря! Трудно было доискаться одинокой смерти в их маленьком посёлке.

В отчаянии, что по-собачьи он до берега не доберётся, Саша всё же продолжал двигаться на сушу, но тут его схватили поперёк туловища, вытащили из воды и пристроили на его же расстеленную в траве футболку. Сквозь слипавшиеся от сырости ресницы Саша увидел овчарку, вилявшую хвостом. Рядом с собакой стояла учительница начальных классов, не их классная. Она молча выжимала платье, не глядя на Сашу, смотрела на часики на запястье, подносила их к уху, пару раз досадливо цыкнула.

– Чеев! – сказала она, когда наконец обратила на него внимание. – Какого чёрта вообще! Живой хоть?

Она проводила его до подъезда. Саша опасался, что учительница раззвонит всем, как спасла его. Однако она никому ничего не рассказала. Только потом, когда Саша пересекался с ней в школе или в магазине, в библиотеке, на улице, они обменивались едва заметными кивками, ведь у них было теперь что-то вроде общей тайны.

Но в то лето Сашу не покинуло желание купаться. В один из особенно жарких дней он пошёл на местный пляж: будь что будет, разболтают так разболтают. На глубину предусмотрительно решил не лезть, понял, что ему достаточно будет лягушатника, но и по колено не успел зайти, как порезал ногу, да так, что местный автолюбитель, взявшийся подвезти наспех перевязанного Сашу до больницы, оглядывался на него, лежавшего на заднем сиденье, и бледнел. Мама, пока ходила за Сашей, за его швами, получается, лечила его с одного конца и колотила с другого.

В начале каникул между вторым и третьим классом мама купила Саше велосипед. Саша поклялся, что станет кататься только во дворе. По первости он исполнял это обещание, но всё равно получил шрам на подбородке. Мама обговорила с ним множество деталей насчёт того, что можно считать двором, а что уже является улицей, проезжей частью и всё такое, но ей не могло прийти в голову, что сын попробует научиться кататься без рук. Затем последовало сотрясение мозга, или того, что находилось у Саши в черепной коробке.

– По-моему, он у тебя отчаянно не желает дожить до приёма в пионеры, я так вижу, – заметила как-то соседка по лестничной площадке, у которой был телефон, и от неё обычно вызванивали Саше всяких врачей.

Разумеется, Саша однажды не вытерпел и выехал на улицу. Сама форма велосипеда, его видимая лёгкость и быстрота, блеск спиц и крутящихся катафотов требовали путешествия за пределы, очерченные двумя домами, помойкой и котлованом будущей стройки. Ничего не случилось. И на следующий день ничего не произошло. И неделя миновала без приключений. А потом Саша чуть не угодил под “КамАз”. Вышло так, что Саша спешил, не зная куда, и “КамАз” торопился, и пути их почти пересеклись неподалёку от хлебного магазина. Остановились они в метре друг от друга, Саша даже подумал, что не доставил никакого беспокойства шофёру, решил, что инцидент исчерпан тем, что велосипед оказался быстрее вылезшего из кабины водителя, и как же удивился, когда вечером ему дико влетело.

– Выпускать тебя нельзя! – кричала мама. – Но и дома тебя не оставишь! Что ты за проклятие такое? Объясни мне, чего тебе не хватает? Почему ты не можешь быть нормальным, как другие? Почему у других матерей дети дома прибираются, еду готовят, а ты такой бестолковый? Всё! Будешь сидеть с нянькой, как маленький! К Ольге будешь ходить, а она за тобой будет смотреть, я уже договорилась!

Саше пришлось отвернуться, чтобы скрыть довольную улыбку.

В посёлке у мамы была сестра, а у сестры дочь по имени Оля. Они дружили семьями, в гости друг к другу ходили, дни рождения отмечали, иногда и Новый год тоже, но сильного желания общаться с двоюродной сестрой Саша не испытывал. А уж она – тем более. Ему было девять, ей – четырнадцать. Он был просто обузой, причём обузой опасной, с ушами и языком. Он мог что-нибудь подслушать и сболтнуть. Если детсадовец ещё представлял какой-то интерес в компании подруг, будучи живой куклой, которой дай в руки карандаш и листок бумаги, считай – занял, то с Сашей этот номер уже не прокатил бы. Его нельзя было попереодевать и попричёсывать всяко – хрен бы он дался. Саша это понимал. Пусть его поступки не всегда отличала рациональность и предусмотрительность, но в некоторых вещах он всё же соображал. Он помнил, что Оля не пускала его к себе в комнату, если он находился в гостях. Закатывала глаза и вздыхала, если им предлагали уйти и не сидеть за взрослыми разговорами. Понятно было и ежу, что Оля сидеть с ним не станет, а сразу спровадит на волю с их общего согласия.

Только наутро, когда Ольга, зевая, впустила его к себе, Саша узнал, что это не его покарали, а это он был наказанием Оли, потому что она косякнула как-то невообразимо, сотворила что-то такое эдакое, о чём не спешили распространяться ни мама, ни родственники, ни сама двоюродная сестра. Поэтому-то Саша прилагался теперь к ней, как гиря к арестанту, как чемодан без ручки, который, как известно, и тащить тяжело, и бросить жалко.

Тут бы им и свихнуться обоим от скуки в компании друг друга, но подруга Ольги дала ей на несколько дней “Девочку с Земли” Булычёва. Сестра принялась читать книгу вслух, а когда устала, Саша взялся за это дело. В промежутке между чтением посмотрели серию “Путешествия Пана Кляксы”. В паузах между всем этим, и за обедом, Оля то и дело вспоминала своего знакомого молодого человека, и её слова Саша большей частью пропускал мимо ушей. Его заинтересовали только рассказы про то, как Оля ходила с молодым человеком в тир и в кафе-мороженое. Саша сам был не против найти такого товарища, который свозил бы его в город и развлёк просто так, за красивые глазки, но подобных в его окружении что-то не наблюдалось. Маму в кафе было не затащить, а что до тира, то она только однажды расщедрилась на пять пулек, и на том стрелковая подготовка Саши закончилась.

“Девочка с Земли” быстро подошла к концу. Но сестра выяснила, что Саша не читал “Приключения Гекльберри Финна”. “Приключения Тома Сойера” – да, а вторую книгу – нет. Взялись за неё. А после стали читать “Сказки братьев Гримм”.

Во время чтения, болтовни, чая и перекусов в квартире всячески фигурировала кошка – мирный чёрно-белый зверь по кличке Мурка, навсегда запертая в квартире во избежание котят, которых однажды притащила, погуляв на улице. Играть с ней было неинтересно – Мурка не реагировала на попытки развлечь её, равнодушно смотрела на конфетный фантик, привязанный к нитке, на руку, шевелившуюся под покрывалом, на пальцы, хищно скрюченные перед её мордой.

Ела она то же, что и люди. Она и упрёки получала, как дети, с той же интонацией к ней обращались Олины родители, нисколько не сомневаясь, что их понимают.

На второй неделе ареста, соревнуясь, кто сможет сильнее поперчить суп и съесть, Саша и Ольга оба проиграли, вылили свои порции в унитаз, а курицу из супа выложили кошке в блюдце. Но и Мурка не пришла в восторг от обилия специй. Вернувшиеся с работы взрослые заметили, что кошка не ест курицу, но поняли это по-своему, по-родительски:

– Мурка совсем уже охренела, мясо не ест! – возмутилась Олина мама.

– Значит, не голодная! – заключил Олин папа.

Саша, бывший свидетелем этой сцены, мучимый совестью, что Мурка осталась без ужина, на следующее утро выкрал у себя дома тефтели из кастрюли в холодильнике и дошёл с ними, сжатыми в кулаках, до двери Ольгиной квартиры.

Это кормление Мурки отчасти смягчило сердце Оли, пробудило в ней любопытство к личности младшего брата, она даже не удержалась и спросила, зачем он пытался устроить пожар два года назад. Наверно, она думала, что у него была причина, которую Саша скрывал от взрослых. И если маме и тёте, её мужу он отвечал, что не знает зачем, то Оле ответил: “Просто почему-то захотелось”. Она решила, что это признание, и поэтому тоже поделилась, за что её арестовали.

Оля подружилась с одним из стройотрядовцев, что приехали в посёлок на помощь совхозу, выдавала себя за шестнадцатилетнюю, а студент поверил.

Когда Саша вырос и вспоминал об этом её признании, его начинало колотить от бешенства к стройотрядовцу. Не могла Оля его обмануть, потому что не выглядела старше, а если бы и выглядела, то это ничего не меняло. Как можно было начать мутить с девочкой, которая читала “Приключения Гекльберри Финна” и смотрела “Путешествия пана Кляксы”, Саша не понимал. О чём они могли разговаривать? Что у них было общего?

Но вот девятилетний Саша почувствовал разочарование. Он сделал вывод, что это глупость – запирать за такое, что это признание ничего не стоит. Он решил, что за Олиным признанием скрывается настоящий секрет, неизвестно какой, но допытываться не стал. Возможно, он попытался бы вытащить из сестры ещё какой секрет, но произошло то, что отвлекло его на долгое время.

Мурка лежала на солнечном подоконнике и сохла, словно какая-нибудь тряпка. Он и раньше замечал, что иногда кошка выглядит так, будто побывала под сильным дождём, но всё это между делом, просто деталь, которая сразу же вылетала у него из головы, как и многое, попадавшееся ему на глаза. Кошка гуляла на балконе и там могла промокнуть в те прошлые разы, когда он её видел, потому что стояла пасмурная погода.

– Она у вас в ведро, что ли, упала? – спросил он, потому что сам недавно споткнулся на ведре с водой на лестничной площадке и несколько раз ловко увернулся от швабры, которой его пыталась огреть дежурная по подъезду.

– Нет, – отвечала Оля. – Мурка любит в ванне поплавать. Она со мной моется иногда.

– То есть как?

– Просто берёт и плавает, всегда плавала.

Саша уставился на сестру, задохнувшись от чувств, что его охватили.

Они были родственники, по праздникам взрослые всегда задерживались допоздна, многое обсуждали, всякие глупости про работу, жизнь, прошлое своё деревенское, скучное, давно известное Саше, кошке исполнилось несколько лет, Саша и Ольга столько сидели вместе, читали книги, и Оля все уши прожужжала про своего дурацкого парня, который почти не стоил внимания, а самое главное не вспомнила. И никто из её семьи не упомянул никогда, вскользь даже, будто водоплавающая кошка имелась в каждом доме. Да кошки и отличались от остальных домашних животных тем, что ловили мышей и не любили воду, поэтому умывались сами. Как? Как про такое можно было забыть сказать, Саша не понимал. Всё равно что слона дома держать и молчать.

Выражение Сашиного лица Оля приняла за недоверие, поэтому сказала, поднимаясь:

– Можно хоть сейчас ванну набрать.

Минут через десять кошка действительно соскользнула с бортика ванны в горячую воду и принялась не без видимого удовольствия и совершенно без труда медленно кружить там под восхищённым взглядом Саши, которому было далеко до её умения плавать.

Когда Мурке надоело, она без труда выбралась наружу, поначалу непривычно худая, даже тощая, истончившимися хвостом и лапами похожая на крысу. Они сушили её в полотенце, а Мурка спокойно принимала всю возню вокруг неё как должное.

Оля быстро поцеловала Сашу в щёку, а он сделал вид, что не заметил её глупого поступка.

Месяца хватило родителям, чтобы натешиться властью и унять свои страхи. Когда заточение подошло к концу, Саша и Оля с лёгкостью разбежались по своим компаниям.

Учебный год стартовал. Средняя и начальная школы занимали в посёлке одно большое здание. Иногда Оля проходила мимо Саши, делая вид, что не замечает его, но Саша не мог так быстро оставить её в покое, не умел быстро забыть о чтении вслух, о разговорах за чаем, обо всём таком, что их ненадолго связывало. Каждый раз он машинально хватал её за запястье, когда видел в школьном коридоре. Оля спокойно выдёргивала руку, даже не отвлекаясь от болтовни с одноклассницами.

Совместная встреча Нового года прошла как прежде. Оля, злая оттого, что её не пустили праздновать у подружки, в упор не видела Сашу.

Весной мама невзначай передала Саше, что Оля потеряла сознание во время репетиции в танцевальном кружке, и её отправили на обследование. После обследования Олю положили в больницу.

В середине следующего лета они увиделись снова. Оля сильно располнела после терапии. Она всегда была загорелой, похожей на цыганку, а тут её смуглость превратилась в нехорошую желтизну. Их зачем-то оставили одних, и тогда Оля сказала, что у неё рак, что она исхитрилась подсмотреть свою историю болезни, и прогноз неблагоприятный.

Саша не понял, о чём это она вообще. Он довольно часто попадал в больницу и выходил из неё вполне здоровый. Он тогда и не сообразил, что она ждала сочувствия, предполагал, что всё будет в порядке.

Когда мама говорила, что Оля не может больше без морфия, для него это были тоже пустые, не значащие ничего слова.

Конечно, Оля умерла. Саше показалось, что, когда он услышал эту новость, то остался равнодушен. Его сводили на похороны, он постоял у сестры перед гробом, он давился кутьёй на поминках, на девятый день и в сороковины, сидя почему-то среди чужих людей, каких-то умилявшихся ему старушек, ему чудовищно жаль было родителей Оли, они приглашали в гости, но добровольно он не появился ни разу, только когда мама водила за компанию.

Не стало Оли в начале зимы, и вроде бы всё было по-прежнему, но Саша перестал делать уроки. Открывал учебник, тетрадь, закрывал обратно, не в силах соображать. Автоматически ходил в школу, просто сидел за партой, отвечал, когда спрашивали, за одну четверть превратился из хорошиста в двоечника, благо мама не доставала. Ей хотелось, чтобы он был здоров, а оценки и записи в дневнике её не трогали.

За вторую половину учебного года Сашу дважды исключали из пионеров. Первый раз за то, что он не пришёл на школьный концерт, где должен был читать стихотворение. Второй раз он не поехал петь на шефское предприятие, хотя, учитывая слух Саши и его голос, Сашу должны были чем-нибудь наградить, а не наказывать. Где-то через неделю после исключения классная руководительница собирала что-то вроде коллективного суда из Сашиных одноклассников, там голосовали, достоин ли он того, чтобы вернуться в ряды, и т. д. Снова ему повязывали галстук, пристёгивали значок. Спрашивали: “Теперь ты осознал?” Саша кивал, чтобы отстали.

Но постепенно жизнь взяла своё, Саша выправился по учёбе, втянулся в игры во дворе и на улице. Знание, что у дяди и тёти была дочь Оля, перестало его угнетать, а стало просто фактом, тем более тётя через пару лет родила девочку, которую назвали Ирой. Тётя с дядей сами, кажется, утешились, не мог же Саша страдать дольше, чем они.

Дальше – больше. Саша вступил в подростковый возраст, временно заслонивший от него все прежние впечатления, и взрослая жизнь пошла, пошла, захватила до такой степени, что и вовсе некогда было оглянуться порой и что-то как-то там отрефлексировать. Женился Саша так, что родственники с его стороны, и мама в том числе, и родственники со стороны невесты почему-то бесились. Обе большие семьи считали, что жених и невеста выбрали неудачную партию. Саша с женой цапались как проклятые первые пятнадцать лет брака, упорно не расходились, будто из чувства азарта, словно желая досадить друг другу присутствием, но при этом и много хорошего было, что с лихвой перекрывало тяжёлые моменты.

Да и вообще, со дня смерти Оли прошло тридцать с лишним лет. Саша о многом не помнил. Имена некоторых одноклассников забыл, как имена и отчества учителей. Его сыну исполнилось двадцать с лишним.

Что там. У Иры уже был муж, двое детей и три собаки.

В июне очередного в его жизни лета Сашу забросило командировкой в Москву. Он шёл по Бауманской в сторону Некрасовки, где была назначена встреча, болтал с женой по телефону, по своему обыкновению поглядывая скорее под ноги, чем на встречных прохожих. Но хотелось успеть тяпнуть рафа где-нибудь по пути. Он поднял глаза и буквально в метре от себя увидел Олю, такую, какой она была в дни их совместной отсидки у Оли в квартире. Их отделял друг от друга шаг – полтора. Она шла очень быстро, торопилась куда-то. Раньше она казалась Саше очень высокой, на две головы выше него, а сейчас была по плечо. Но всё равно – миг, и он ощутил себя снова девятилетним, всё прошлое на долю секунды будто исчезло. Он явственно вспомнил и прохладу её руки, за которую цеплялся зачем-то чуть выше кисти, чуть ниже манжета, и запах каких-то простеньких духов, которыми она уже начала пользоваться, да так и не продолжила, не дожила до нынешнего обилия ароматов, а ведь наверняка бы полюбила. Ему почудилось, что он опять в школьном пиджаке купленной на вырост формы, и ощутил, как воротник натирает ему шею, от чего раздражённо пошевелил головой. Долю секунды он телесно находился в далёком прошлом. Ещё её смерть не произошла, как не случились и другие события после.

На какое-то мгновение Саша превратился в третьеклассника в школьном коридоре, а Оля топала, не замечая его, и он чуть не ухватил её запястье, как раньше. Вот это был бы номер.

Благо в левой руке, по которую она обходила Сашу, у него был телефон, а наваждение быстро исчезло, как только они разминулись. Саша даже не стал оглядываться, не прервал беседы, но подумал: “Какой кошмар … какой кошмар я сейчас чуть не устроил бедному ребёнку своей заморочкой”.

Память к чему-то вынула со своего дна эпизод из прошлого: тётя рыдала и рассказывала, что поправила чёлку дочери в гробу, а ночью ей приснилась недовольная Оля. “Она никогда не любила, чтобы я к ней лезла”, – объясняла тётя. Тётя горевала, что дочь ничего не успела, не успела пожить.