14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

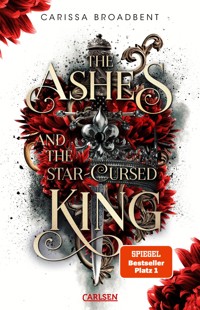

Liebe ist ein Opfer auf dem Altar der Macht. Im Kielwasser des Kejari ist alles zerstört worden, was Oraya einst für wahr hielt. Sie ist Gefangene in ihrem eigenen Königreich, trauert um ihren Vater und weiß nach einem erschütternden Verrat nicht einmal mehr die Wahrheit über ihre eigene Herkunft. Ihr bleibt nur eine Gewissheit: Sie kann niemandem trauen, schon gar nicht Raihn. Das Haus der Nacht ist von Feinden umgeben. Raihns eigene Gefolgsleute sind nicht bereit, ihn als König zu akzeptieren – insbesondere, weil er einst ein Sklave war. Und auch das Haus des Blutes schlägt seine Krallen in das Königreich und droht, es zu zerreißen. Als Raihn Oraya ein geheimes Bündnis anbietet, ist das ihre einzige Chance, ihr Königreich zurückzuerobern – und Rache an ihrem ehemaligen Geliebten zu nehmen, der sie verraten hat. Dazu muss sie sich eine gefährliche uralte Macht zunutze machen, die an die größten Geheimnisse ihres Vaters rührt. Während Oraya ihre Vergangenheit enträtselt und sich ihrer Zukunft stellt, sieht sie sich gezwungen zu wählen: Zwischen der blutigen Realität der Machtergreifung – und einer verheerenden Liebe, die ihr Untergang sein könnte. Crowns of Nyaxia The Ashes and the Star-Cursed King ist der zweite Band einer Serie voller dramatischer Action, grandioser Twists und einer starken Heldin mit großen Gefühlen und der Abschluss von Oraya und Raihns Geschichte. Die New Adult Romantasy ist kein Standalone und spielt in einer düsteren Welt mit tödlichen Kreaturen, lauernden Gefahren und prickelnden Beziehungen. Idealer Stoff für Fans von Vampirromanen und Fantasy Romance. Knisternd, dunkel, fesselnd – der TikTok-Bestseller Erfolg von Carissa Broadbent!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 865

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beliebtheit

Ähnliche

Carissa Broadbent

The Ashes and the Star-Cursed King

Aus dem Englischen von Heike Holtsch und Kristina Flemm

Im Kejari wurde alles zerstört, was Oraya einst für wahr hielt.

Jetzt ist sie Gefangene in ihrem eigenen Königreich, trauert um ihren Vater und weiß nach einem erschütternden Verrat nicht einmal mehr die Wahrheit über ihre eigene Herkunft. Ihr bleibt nur eine Gewissheit: Sie kann niemandem trauen, schon gar nicht Raihn.

Das Haus der Nacht ist von Feinden umgeben. Raihns eigene Gefolgsleute sind nicht bereit, ihn als König zu akzeptieren – insbesondere, weil er einst ein Sklave war. Und auch das Haus des Blutes schlägt seine Krallen in das Königreich und droht, es zu zerreißen.

Als Raihn Oraya ein geheimes Bündnis anbietet, ist das ihre einzige Chance, ihr Königreich zurückzuerobern – und Rache an ihrem ehemaligen Geliebten zu nehmen, der sie verraten hat. Dazu muss sie sich eine gefährliche uralte Macht zunutze machen, die an die größten Geheimnisse ihres Vaters rührt.

Während Oraya ihre Vergangenheit enträtselt und sich ihrer Zukunft stellt, sieht sie sich gezwungen zu wählen: z wischen der blutigen Realität der Machtergreifung – und einer verheerenden Liebe, die ihr Untergang sein könnte.

WOHIN SOLL ES GEHEN?

Buch lesen

Vorbemerkung

Glossar

Triggerwarnung

Nachwort der Autorin

Danksagungen

Viten

VORBEMERKUNG

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die Spoiler enthält.

Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du auf Probleme stößt und / oder betroffen bist, bleibe damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und an Freunde oder suche dir professionelle Hilfe.

Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.

Carissa und das Carlsen-Team

PROLOG

In dem Moment wusste der König, dass seine größte Liebe zugleich sein Untergang sein würde und dass beides – so ungewöhnlich es auch scheinen mochte – in Gestalt einer jungen, menschlichen Frau in Erscheinung treten würde.

Lange hatte er diese Erkenntnis verdrängt. Länger vermutlich, als er sich eingestehen wollte. Doch erst in dem Moment, in all dem Chaos, wurde es ihm mit absoluter Klarheit bewusst – unter dem tosenden Geschrei der Zuschauer, in der blutgetränkten Arena des Kolosseums, zwischen all den leblosen Körpern und dem Schweiß und Gemetzel, als die junge Frau es kaum noch schaffte, die brutalen Attacken ihrer Angreiferin abzuwehren.

Der König dachte nicht erst lange nach. Er reagierte einfach. Er versuchte die Aufmerksamkeit der Blutgeborenen von der Menschenfrau abzulenken. Immer wieder versuchte er, sich zwischen die beiden zu drängen. Doch es misslang jedes Mal.

Die blutgeborene Kämpferin hatte nur noch ein einziges Ziel vor Augen: die Menschenfrau zu attackieren.

Ein Hieb, dann noch einer und noch einer, und schon lag die junge Frau im Sand. Sofort war die Blutgeborene über ihr, und der König spürte nichts mehr außer seinem Herzen, das ihm bis zum Hals schlug, als sie ihr Schwert hob.

Doch dann sah der König hinauf zu den Rängen, und sofort fiel sein Blick auf den blutgeborenen Prinzen, der mit verschränkten Armen und einem Zigarillo zwischen den Lippen grinsend in vorderster Reihe stand.

Der König wusste genau, was dieses Grinsen zu bedeuten hatte: Ich weiß, was du willst. Du weißt, was ich will.

Das war der Moment, in dem es ihm schlagartig bewusst wurde.

Du machst mich echt fertig, hatte er der jungen Frau in der Nacht zuvor noch gesagt.

Sie würde ihn fertigmachen.

Und das wäre es ihm wert.

Der König dachte keine Sekunde lang nach. Er zögerte nicht eine einzige Sekunde, als sein Blick und der des Prinzen sich trafen. Der König nickte.

Eine kaum merkliche Bewegung, mit der er sein Königreich preisgab.

Eine kaum merkliche Bewegung, und danach wusste er genau, was er zu tun hatte.

Die nächsten Sekunden nahm der König kaum noch wahr. Das Grinsen des Prinzen, das zu einem zufriedenen Lächeln wurde. Das Signal des blutgeborenen Prinzen an seine Kämpferin. Ihr sekundengenaues Innehalten und das Schwert der Menschenfrau, das sich in die Brust der Blutgeborenen bohrte.

Dann waren da nur noch sie und er. Und eine Belohnung, auf die nur einer von ihnen beiden Anspruch erheben konnte.

Von dem Moment an gab es für ihn nur eine Option. Und er stellte diese Option nicht infrage. Er hatte gerade einen Handel abgeschlossen, der ihr das Leben retten würde – einen Handel, der sein Königreich zerstören würde und aus dem es nur einen Ausweg gab.

Dreihundert Jahre waren eine lange Lebenszeit. Mehr Zeit, als einem Lebewesen überhaupt zustehen sollte, hatte er oftmals gedacht.

Ein paar stumme Atemzüge lang starrten sie einander nur an, absolut reglos. Er konnte ihr alles so einfach vom Gesicht ablesen. Wie liebenswert, dass jemand so Brüskes so leicht zu durchschauen war. Ihr innerer Konflikt – ihr Schmerz – schimmerte in diesem Moment durch die Risse ihrer gestählten Oberfläche hindurch.

Sie würde nicht den ersten Zug machen.

Also tat er es.

Mittlerweile kannte er sie so gut. Er wusste genau, wie er sie anstacheln musste, damit sie ihre gnadenlos tödliche, verheerende und verflucht reizvolle Kraft entfesselte. Er war ein guter Schauspieler. Und er spielte seine Rolle gut – auch wenn er bei jeder Wunde innerlich zusammenzuckte, die seine Klinge in ihre Haut schnitt.

Viele Jahre später würden die Geschichtsschreiber sich zuraunen: Warum nur? Warum hat er das getan?

Hätten sie ihn in jener Nacht fragen können, dann hätte er ihnen vielleicht geantwortet: Ist das denn so schwer zu verstehen?

Ihre Augen waren das Letzte, was er sah, als er starb.

Schöne Augen. Ungewöhnliche Augen. Hellsilbern, so wie der Mond, wenn auch meist düster umwölkt. Vieles an der Menschenfrau fand er schön, aber ihre Augen fand er am faszinierendsten. Das hatte er ihr nie gesagt. Vielleicht hätte er das tun sollen, fragte er sich in dem Moment, als ihre Klinge sich über seiner Brust senkte und Nachtfeuer sie beide umgab.

Diese Augen gaben stets mehr preis, als sie sich hätte vorstellen können. Er sah ihnen den Moment an, in dem sie ihn durchschaute – den Moment, in dem die Erkenntnis aufflackerte, dass er sie getäuscht hatte.

Er musste beinahe lachen. Natürlich hatte sie ihn durchschaut. Sie, die mit diesen Augen schon immer in ihn hatte hineinblicken können.

Doch es war zu spät. Seine Finger schlossen sich um ihr Handgelenk, als er spürte, dass sie zurückschreckte.

Seine letzten Worte waren nicht: Du hast schöne Augen.

Seine letzten Worte waren: »Mach dem ein Ende.«

Sie schüttelte den Kopf, während die kalte Glut in ihrem Gesichtsausdruck erlosch und Bestürzung wich.

Aber er wusste, dass er das Richtige tat, und diese Augen bestärkten ihn darin. Denn ihr Blick war fest und entschlossen und einzigartig, weder Mensch noch Vampir, grimmig und aufmerksam.

Ihm überlegen. Würdiger für alles, was kommen würde.

»Mach dem ein Ende«, sagte er und führte ihr die Hand.

Und er wandte seinen Blick nicht von diesen Augen ab, als er durch die Hand der einzigen Person starb, der er zugestand, ihn zu töten.

Vielleicht hatte der König von Anfang an gewusst, dass seine größte Liebe sein Untergang sein würde. Vielleicht wusste er es seit dem Moment, als er ihr zum ersten Mal begegnet war.

Er würde es auch wissen, wenn er zum zweiten Mal starb.

KAPITEL EINS

ORAYA

In den schemenhaften Momenten bevor ich die Augen öffnete, zwischen Träumen und Aufwachen, war mein Vater lebendig.

Diese Momente, in denen meine Albträume verblassten, hütete ich jedes Mal wie einen Schatz, bis sich der düstere Schatten der Wirklichkeit darüberlegte. Dann drehte ich mich unter den seidenen Laken um und atmete tief ein – den vertrauten Geruch nach Rosen und Weihrauch, nach Stein und Staub. Ich lag in dem Bett, in dem ich fünfzehn Jahre lang geschlafen hatte. In meinen Gemächern, in dem Palast, in dem ich aufgewachsen war, als Vincent, König der Nachtgeborenen, noch lebte.

Doch sobald ich die Augen aufschlug, holte mich mein Bewusstsein mit unverrückbar grausamer Klarheit ein, und mein Vater starb ein weiteres Mal.

Diese Sekunden zwischen Schlaf und Wachwerden waren die schönsten des Tages.

Der Augenblick, wenn meine Erinnerung einsetzte, war der schlimmste.

Dennoch waren diese Sekunden es wert. Ich schlief, wann immer ich konnte, bloß um mir diese kostbaren Sekunden zurückzuholen. Aber man kann die Zeit nicht aufhalten. Den Tod nicht aufhalten.

Ich wollte verdrängen, dass diese Sekunden vor dem Aufwachen von Mal zu Mal weniger wurden.

Als ich an diesem Morgen die Augen aufschlug, war mein Vater noch immer tot.

BAMM BAMM BAMM.

Wer auch immer da an die Tür klopfte, tat es so ungeduldig, als müsse er länger warten, als ihm lieb war.

Wer auch immer!

Ich wusste genau, wer verflucht noch mal da klopfte.

Ich blieb reglos liegen.

Ich konnte mich gar nicht bewegen, weil die Trauer von jedem einzelnen meiner Muskeln Besitz ergriffen hatte. Ich biss die Zähne aufeinander, fester, fester, bis es wehtat. Sollten meine Zähne doch zersplittern! Ich krallte meine Hände so fest in die Laken, dass meine Knöchel weiß wurden. Dabei konnte ich riechen, wie sie vom Rauch versengt wurden – vom Rauch des Nachtfeuers, meiner Magie.

Ich war eines kostbaren Moments beraubt worden. Ich war dieser schemenhaften Sekunden beraubt worden, in denen alles so schien, wie es gewesen war.

Ich entglitt dem Schlaf, mit Vincents zerschmettertem Körper vor Augen, schon in den letzten Sekunden meines Traums so tot und geschunden wie im Moment des Wachwerdens.

»Aufwachen, Prinzessin!« Trotz der geschlossenen Tür hallte die Stimme laut durch den ganzen Raum. »Ich weiß doch, dass du so wachsam bist wie eine Katze. Stell dich nicht schlafend und lass mich lieber rein. Aber wenn es sein muss, kann ich auch die Tür aufbrechen.«

Ich hasste diese Stimme.

Und wie ich diese Stimme hasste.

Ich brauchte noch zehn Sekunden, bevor ich ihm gegenübertreten konnte. Noch fünf Sekunden …

BAMM.

BA…

Ich schlug die Laken zurück, sprang aus dem Bett, durchquerte mit ein paar langen Schritten den Raum und riss die Tür auf.

»Wag es noch einmal an die Tür zu klopfen!«, stieß ich atemlos hervor. »Noch ein einziges verfluchtes Mal.«

Mein Ehemann stand lächelnd vor mir und ließ die Faust sinken, mit der er tatsächlich ein weiteres verfluchtes Mal gegen die Tür hatte hämmern wollen. »So kennt man dich.«

Ich hasste dieses Gesicht.

Ich hasste diese Worte.

Und am meisten hasste ich, dass ich, als er sie nun aussprach, die unterschwellige Sorge heraushörte. Dass sein Schmunzeln verblasste, als er mich von Kopf bis Fuß musterte, scheinbar nur beiläufig, aber dennoch prüfend. Für einen Moment ruhte sein Blick auf meinen geballten Fäusten, und erst da fiel mir auf, dass ich in der einen Faust ein versengtes Stück Seide hielt.

Am liebsten hätte ich es ihm drohend vor die Nase gehalten, um ihm klarzumachen, dass es ihm ebenso ergehen könnte wie diesem Seidenfetzen, wenn er sich nicht in Acht nahm. Doch etwas an diesem Anflug von Sorge in seinem Blick und an den Emotionen, die dabei in mir aufstiegen, ließ die brennende Wut in meinem Bauch erlöschen.

Dabei mochte ich Wut. Sie war greifbar, machte mich stark, gab mir das Gefühl von Macht.

Aber ich fühlte mich alles andere als mächtig, als ich einsehen musste, dass Raihn aufrichtig an mir gelegen war. Ausgerechnet er, der mich belogen und eingesperrt, mein Königreich gestürzt und meinen Vater ermordet hatte.

Ich konnte ihm nicht mehr ins Gesicht sehen, ohne dort das vergossene Blut meines Vaters vor Augen zu haben.

Ohne wieder vor Augen zu haben, wie er mich in jener gemeinsamen Nacht angesehen hatte, so als sei ich das Kostbarste auf der Welt.

Zu viele Emotionen. Ich trat sie wie ein kleines Flämmchen gnadenlos aus, obwohl es mich körperlich so sehr schmerzte, als müsste ich Rasierklingen schlucken. Nichts zu fühlen war einfacher.

»Was soll das?«, fragte ich. Eine belanglose Frage, nicht gerade der verbale Hieb, den ich ihm hatte versetzen wollen.

Ich wünschte, ich hätte die leichte Enttäuschung in Raihns Gesichtsausdruck nicht bemerkt. Und einen weiteren Anflug von Sorge.

»Ich wollte dir nur sagen, dass du dich bereithalten sollst«, sagte er. »Wir haben Gäste.«

Gäste?

Beim Gedanken daran wurde mir flau im Magen – vor lauter Fremden zu stehen und angestarrt zu werden wie ein Tier im Käfig und mich dabei auch noch zusammenreißen zu müssen.

Du weißt, wie du deine Emotionen unter Kontrolle behältst, kleine Schlange, flüsterte Vincent mir ins Ohr. Das habe ich dir doch beigebracht.

Ich zuckte zusammen.

Raihn legte den Kopf schief, mit einer Furche zwischen den Brauen.

»Was ist los?«

Verflucht noch mal, wie sehr ich das hasste! Jedes Mal sah er es mir an.

»Nichts.«

Mir war klar, dass Raihn mir das nicht abnahm. Er wusste auch, dass ich es wusste. Und mir war es verhasst, dass er wusste, dass ich es wusste.

Auch diese Emotion trat ich aus, bis sie nur noch eine schmale Rauchfahne war. Meine Emotionen in Schach zu halten kostete mich stetige Anstrengung.

Raihn sah mich erwartungsvoll an, aber ich sagte nichts.

»Was denn?«, sagte er. »Keine Fragen?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Keine Beschimpfungen? Kein Widerspruch? Kein Streit?«

Willstdu etwa, dass ich mit dir darüber streite?, hätte ich ihn beinahe gefragt. Aber dann hätte ich wieder diesen Anflug von Sorge gesehen und mir eingestehen müssen, dass er wollte, dass ich mit ihm darüber streite, und dann hätte ich wieder all diese komplizierten Emotionen zulassen müssen.

Also schüttelte ich nur ein weiteres Mal den Kopf.

Er räusperte sich. »Na gut. Verstehe. Also. Das ist für dich.« Er hatte einen Seidenbeutel bei sich, den er mir jetzt reichte.

Ich sparte mir alle weiteren Fragen.

»Ein Kleid«, sagte er.

»Verstehe.«

»Für die Versammlung.«

Versammlung. Klang bedeutungsvoll.

Das beeindruckt mich kein Stück, rief ich mir ins Gedächtnis.

Er wartete auf eine Frage meinerseits, aber die stellte ich ihm nicht.

»Ist das einzige Kleid, das ich für dich habe, also mach mir keine Vorwürfe, wenn es dir nicht gefällt.«

Geradezu mitleiderregend durchschaubar. Als würde er mich mit einem Stöckchen stoßen wie eine Schlange, um eine Reaktion zu provozieren.

Ich öffnete den Beutel und warf einen Blick hinein: ein Bündel aus schwarzer Seide.

Sofort zog sich mein Brustkorb zusammen. Kein Leder. Seide. Nach alldem auch noch ohne Rüstung in diesem Palast herumlaufen …

Doch ich sagte nur: »Geht klar.«

Ich wollte, dass er endlich ging.

Aber Raihn ließ keinen unserer kurzen Wortwechsel auf sich beruhen, ohne mich nicht lange und eindringlich anzusehen, als hätte er noch so viel mehr zu sagen und als drohe all das aus ihm herauszuplatzen. Jedes verdammte Mal.

»Sonst noch was?«, fragte ich ungeduldig.

Allmächtige Mutter, ich merkte, wie meine inneren Wunden wieder aufrissen, eine nach der anderen.

»Zieh dich um«, sagte er schließlich zu meiner Erleichterung. »In einer Stunde hole ich dich ab.«

Als er weg war, lehnte ich mich mit einem erstickten Seufzer gegen die Tür. Schon diese paar Minuten waren eine Qual gewesen. Wie sollte ich mich vor einer Meute aus Raihns Gefolgsleuten noch viel länger zusammenreißen? Ein paar verfluchte Stunden lang.

Das würde ich nicht schaffen.

Doch, das schaffst du, flüsterte Vincent mir ins Ohr. Zeig ihnen, wie stark du bist.

Ich kniff die Augen zu. Ich wollte nichts anderes mehr wahrnehmen als nur noch diese Stimme.

Aber sie erstarb, so wie immer. Einmal mehr war mein Vater tot.

Und mir blieb nichts anderes übrig, als dieses dämliche Kleid anzuziehen.

RAIHN WAR NERVÖS.

Ich wünschte, ich hätte es ihm nicht so einfach angesehen. Außer mir schien es niemand zu bemerken. Wie denn auch? Er lieferte eine bravouröse Vorstellung. Er verkörperte die Rolle des siegreichen Königs mit der gleichen Leichtigkeit, wie er die Rolle des Menschen in dem Pub gespielt hatte, die Rolle des blutrünstigen Kämpfers oder die Rolle als mein Geliebter und die Rolle als mein Entführer.

Aber ich sah es ihm trotzdem an. Daran, wie sich dieser eine Kiefermuskel anspannte. An seinem etwas zu starren, zu fokussierten Blick. Daran, wie er immer wieder die Manschetten seines Jacketts berührte, als fühle er sich unbehaglich in seiner Kostümierung.

Als er vor meinem Schlafgemach erschienen war, hatte ich ihn, ohne es zu wollen, erst mal nur angestarrt, denn damit hatte ich nicht gerechnet.

Er trug ein steifes Jackett aus edlem, schwarzem Stoff mit blauer Knopfleiste, die farblich zu der Schärpe über seiner Schulter passte und durch die silbernen Knöpfe und den metallisch schimmernden Brokat hervorgehoben wurde. Diese Kombination glich geradezu schmerzhaft dem Outfit, das ich schon einmal an ihm gesehen hatte: am Abend des Halbmond-Balls. Es hatte im Mondpalast für ihn bereitgelegen. An dem Abend war sein dunkles Haar zerzaust und sein Bart nicht gestutzt gewesen, so als würde ihm das Ganze widerstreben. Doch jetzt war er glatt rasiert und sein Haar war ordentlich zusammengebunden, sodass man den oberen Teil seines Erbmals sehen konnte, das sich vom Rücken bis oberhalb des Kragens hinauf in den Nacken zog. Seine Flügel trug er sichtbar, die leuchtend rot gefiederten Ränder und Spitzen waren deutlich erkennbar. Und …

Und er trug …

Als ich es sah, schnürte sich mir die Kehle so fest zu, dass ich kaum schlucken, kaum noch atmen konnte.

Der Anblick der Krone trieb mir einen Dorn zwischen die Rippen. Die silbernen Spitzen, die nun aus Raihns rot-schwarzem, gewelltem Haar herausragten, schienen mir wie ein misstönender Kontrast, nachdem ich ihren metallenen Glanz immer nur im glatten, hellen Haar meines Vaters gesehen hatte.

Das letzte Mal, als ich diese Krone sah, hatte sie sich blutgetränkt in den Sand des Kolosseums gebohrt, während mein Vater in meinen Armen starb.

War jemand dazu abkommandiert worden, die Krone aus Vincents Überresten herauszufischen? Hatten irgendwelche bedauernswerten Bediensteten Blut und Haut und Haare aus all den feinen Ziselierungen des Silbers herauskratzen müssen?

Raihn betrachtete mich von oben bis unten.

»Du siehst gut aus«, sagte er.

Das letzte Mal, als er das zu mir gesagt hatte, auf dem Halbmond-Ball, hatte jedes einzelne dieser Worte mir einen Schauer über die Haut gejagt – vier Worte voller Verheißungen.

Jetzt klangen sie wie eine Lüge.

Das Kleid war schön. Einfach schön. Schlicht. Schmeichelnd. Es war luftig leicht, aus fein gearbeiteter Seide, die sich an meinen Körper schmiegte – so gut, wie es passte, musste es extra für mich geschneidert worden sein, obwohl ich keine Ahnung hatte, woher man meine Maße kannte. Es war ärmellos, aber mit hohem Kragen und asymmetrischer Knopfleiste, die sich halb um meinen Körper schlängelte.

Insgeheim war ich froh, dass es mein Erbmal verdeckte.

In letzter Zeit sah ich nicht mehr in den Spiegel, wenn ich mich umzog. Einerseits, weil ich wusste, wie beschissen ich aussah. Aber auch, weil mir der Anblick dieses Erbmals verhasst – verhasst – war. Vincents Erbmal. Jede Lüge mit roter Tinte in meine Haut graviert. Jede Frage, auf die ich niemals eine Antwort bekommen würde.

Das Erbmal unter dem hohen Kragen zu verbergen war natürlich bewusst geschehen. Wenn ich hier schon vor ein paar bedeutenden Vertretern der Rishan zur Schau gestellt werden sollte, musste ich so harmlos wie möglich wirken.

Okay.

Ein irritierter Ausdruck huschte über Raihns Gesicht.

»Es ist nicht ganz geschlossen.«

Er zeigte sich an den Hals und ich verstand, dass er das Kleid meinte – außer den vorderen Knöpfen waren da auch noch ein paar hinten am Kragen, und ich war nur bis zur Hälfte herangekommen.

»Soll ich …«

»Nein.«

Hastig schnitt ich ihm das Wort ab, aber als dann erst mal Schweigen herrschte, wurde mir klar, dass mir gar nichts anderes übrig blieb.

»Na gut«, sagte ich schließlich.

Ich drehte mich um und präsentierte meinem größten Feind meinen halb nackten Rücken. Vincent würde es beschämend finden, dachte ich gequält.

Und allmächtige Mutter! Lieber hätte ich mir mit einem Dolch die Haut aufschlitzen lassen, als Raihns Hände zu spüren – lieber eine scharfe Klinge als seine viel zu sanften Fingerspitzen.

Was für eine Tochter war ich eigentlich, weil sich trotz allem etwas in mir nach dieser zärtlichen Berührung sehnte?

Ich holte tief Luft und hielt den Atem an, bis auch der letzte Knopf im Knopfloch steckte. Ich wartete darauf, dass Raihn seine Hände zurückzog, aber das tat er nicht. Als überlegte er, ob er noch etwas sagen sollte.

»Es wird Zeit.«

Erschrocken zuckte ich zusammen, als ich Cairis’ Stimme hörte. Raihn rückte von mir weg. Cairis lehnte im Türrahmen, mit leicht zusammengekniffenen Augen und einem Lächeln auf den Lippen. Cairis lächelte ständig, aber er beobachtete mich auch immer ganz genau. Er wollte mich tot sehen. Na und? Manchmal wollte ich mich selbst ja auch tot sehen.

»Alles klar.« Raihn räusperte sich. Seine Hand berührte eine seiner Manschetten.

Nervös. So was von nervös.

Mein früheres Ich, das unter Dutzenden Eisschichten zwischen meinen Emotionen und meiner gestählten Oberfläche verborgen lag, wäre jetzt gespannt gewesen.

Raihn warf mir einen Blick über die Schulter zu und sein Mund verzog sich zu einem Grinsen, während er seine Emotionen ebenso tief begrub wie ich meine.

»Na los, Prinzessin. Ziehen wir unsere Show ab.«

DER THRONSAAL WAR GEREINIGT WORDEN, seit ich das letzte Mal hier gewesen war – Gemälde und Dekoration ausgetauscht, zerbrochene Hiaj-Artefakte vom Boden aufgekehrt. Die Vorhänge waren aufgezogen und gaben den Blick auf die in silbriges Licht gehüllte Silhouette von Sivrinaj frei. Es war ruhiger als vor ein paar Wochen, aber in der Ferne blitzten noch vereinzelte Funken am Nachthimmel auf. Raihns Leute hatten das Innere der Stadt größtenteils unter Kontrolle, aber vom Fenster meines Schlafgemachs aus sah ich immer wieder Zusammenstöße in den äußeren Bezirken von Sivrinaj. Die Hiaj würden sich nicht kampflos ergeben – nicht einmal dem Haus des Blutes.

Tief unter den Eisschichten regte sich etwas in mir. So etwas wie Stolz? Oder Sorge? Was genau, hätte ich nicht sagen können. Viel zu schwierig auszumachen.

Der Thron meines Vaters – Raihns Thron – stand mitten auf dem Podest. Cairis und Ketura, in Beraterfunktion und in ihre edelsten Gewänder gekleidet, nahmen vor der Wand dahinter Platz. Ganz die pflichtbewussten Leibwachen. Dort sollte ich vermutlich auch sitzen, etwas abseits auf einem einzelnen Stuhl.

Aber Raihn warf nur einen kurzen Blick darauf, legte den Kopf schief und stellte den Stuhl neben den Thron.

Was Cairis mit einem Blick quittierte, als hätte Raihn den Verstand verloren.

»Willst du das wirklich?«, fragte er ihn, so leise, dass ich wusste, ich hätte es nicht mitbekommen sollen.

»Aber klar«, antwortete Raihn. Er drehte sich zu mir um und zeigte auf den Stuhl. Dann nahm er auf dem Thron Platz, ohne Cairis die Gelegenheit zu geben, ihm zu widersprechen. Doch die geschürzten Lippen des Beraters sprachen für sich. Ebenso wie Keturas erdolchende Blicke.

Sollte ich etwa gerührt sein von Raihns demonstrativ großzügiger Geste? Nein, das war ich nicht. Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, setzte ich mich.

Eine Dienerin steckte den Kopf durch die Flügeltüren und verbeugte sich. »Sie sind hier, Hoheit.«

Raihn drehte sich um zu Cairis. »Wo bleibt er denn, verflucht noch mal?«

Wie aufs Stichwort wehte der Rauch eines Zigarillos durch die Luft. Septimus durchquerte den Saal und stieg mit zwei großen, anmutigen Schritten auf das Podest, gefolgt von seinen bevorzugten blutgeborenen Leibwächterinnen: Desdemona und Ilia. Die beiden schlanken, hochgewachsenen Frauen sahen einander so ähnlich, dass sie nur Schwestern sein konnten. Keine von beiden hatte ich jemals ein Wort sprechen hören.

»Verzeihung«, sagte Septimus leichthin.

»Mach das aus«, brummte Raihn.

Septimus schmunzelte. »Ich hoffe, mit deinen eigenen Adeligen gehst du höflicher um.«

Doch er tat wie geheißen – und drückte das Zigarillo in seiner eigenen Handfläche aus. Nun wehte anstelle von Rauch der Geruch nach verbranntem Fleisch durch den Saal. Cairis rümpfte die Nase.

»Sehr freundlich«, sagte er sarkastisch.

»Der König der Nachtgeborenen hat mich aufgefordert, es auszumachen. Wäre doch ungehörig, dem nicht Folge zu leisten.«

Cairis verdrehte die Augen und machte den Eindruck, als müsse er sich auf die Zunge beißen, um nicht noch mehr zu sagen.

Raihn hingegen hatte den Blick auf die geschlossenen Flügeltüren geheftet, als wolle er alles versengen, was sich dahinter befand. Sein Gesichtsausdruck war ungerührt. Fast schon großspurig.

Aber ich kannte ihn besser.

»Und Vale?«, fragte er Cairis mit gesenkter Stimme.

»Er sollte längst hier sein. Das Schiff hat sich wohl verspätet.«

»Mm.«

Dieses Geräusch kam einem Fluchen gleich.

Ja, Raihn war nervös, sehr nervös sogar.

Doch seine Stimme klang ruhig und gelassen, als er sagte: »Ich schätze, dann sind wir so weit, oder? Öffnet die Türen. Lasst sie rein.«

KAPITEL ZWEI

RAIHN

Beim letzten Mal, als ich mit diesen Leuten in diesem Saal gestanden hatte, war ich ein Sklave gewesen.

Manchmal habe ich mich gefragt, ob sie sich noch an mich erinnerten. Damals war ich für sie ein Niemand. Ein weiterer gesichtsloser Körper, den man instrumentalisieren konnte oder halten wie ein Haustier. Jedenfalls kein Wesen mit Empfindungen.

Jetzt kannten sie mich natürlich. Wussten Bescheid über meine Vergangenheit. Aber als sie in diesen riesigen, prächtigen Thronsaal strömten, fragte ich mich, ob sie noch wussten, wer ich war. Mit Sicherheit erinnerten sie sich nicht mehr an die kleinen, banalen Grausamkeiten, die aus ihrer Sicht Nacht für Nacht Selbstverständlichkeiten waren. Aber ich erinnerte mich daran. An jede Erniedrigung, jede Verletzung, jeden Tritt, jede gedankenlose Schikane.

Ich erinnerte mich noch sehr genau daran.

Und jetzt stand ich hier in diesem Saal, vor all dem Rishan-Adel, mit einer verdammten Krone auf dem Kopf.

Die Zeiten hatten sich geändert.

Längst nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Denn insgeheim jagten mir diese Leute auch nach all den Jahren immer noch Angst ein.

Doch diese Wahrheit verbarg ich hinter einer exakt kalkulierten Vorstellung – einer perfekten Nachahmung meines einstigen Gebieters. Ich stand auf demselben Podest, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, mit ausgebreiteten Flügeln, einer tadellos sitzenden Krone auf dem Kopf und mit unerbittlichem, grausamem Blick. Letzteres fiel mir nicht schwer. Mein Hass war nach all den Jahren immer noch da.

Aus allen Ecken des Rishan-Territoriums waren die Adeligen zusammengerufen worden. Alter Adel. Manche von ihnen waren schon zu Neculais Zeiten an der Macht gewesen. Sie waren so exquisit gekleidet, wie ich es in Erinnerung hatte. In seidene Gewänder gehüllt, die so fein gearbeitet waren, dass sich irgendwelche armseligen Sklaven garantiert wochenlang Stich für Stich mit all den detaillierten Stickereien abgeplagt hatten. Aus den Gesichtern sprach noch immer dieselbe Arroganz. Dieselbe hochmütige Unbarmherzigkeit, die – wie ich mittlerweile wusste – alle Vertreter des Vampiradels an sich hatten.

Daran hatte sich nichts geändert.

In anderer Hinsicht hatte sich eine Menge geändert. Zweihundert Jahre waren vergangen. Diese zweihundert Jahre mochten spurlos an ihren Körpern vorübergegangen sein. Es waren jedoch schwere Jahre gewesen, und diese schweren Jahre hatten mit Sicherheit Spuren in ihren Seelen hinterlassen. Diese paar Handvoll mächtiger Rishan hatten einen blutigen Staatsstreich und zwei Jahrhunderte Hiaj-Herrschaft hinter sich. Ihre Macht hatte sich auf die Ruinen beschränkt, die Vincent ihnen gelassen hatte.

Und nun standen sie hier, vor einem König, der ihnen jetzt schon verhasst war, bereit, ihre Pfründen mit Zähnen und Klauen zu verteidigen.

Privilegien der übelsten Sorte. Unterdrückung der übelsten Sorte.

Mit einem sarkastischen Lächeln sah ich auf sie herab.

»Was für eine trübselige Gesellschaft«, begann ich. »Ich hatte erwartet, dass ihr euch mit mehr Begeisterung hier einfinden würdet. Wenn man die Umstände der letzten zweihundert Jahre bedenkt.«

Ich ließ meine Stimme absichtlich so klingen. Wie eine Drohung. Das war nämlich die einzige Sprache, die diese Leute verstanden.

Trotzdem war ich selbst schockiert, als ich mich so reden hörte.

Ich ließ ein wenig von meiner Magie frei, damit dunkle Schwaden um meine Flügel herum aufstiegen – und die rot schimmernden Federn umso mehr hervorhoben. Um diesen Leuten klarzumachen, mit wem sie es zu tun hatten. Warum ausgerechnet ich derjenige war, der hier vor ihnen stand.

»Nyaxia hat es schließlich als angebracht erachtet, unsere Herrschaft wiederherzustellen«, fuhr ich fort und ging langsam und gemächlich am Rand des Podests entlang. »Und mit der Macht, die sie mir verliehen hat, werde ich das Haus der Nacht in eine Ära der Stärke führen. Eine Ära, wie es sie nie zuvor gegeben hat. Ich habe dieses Königreich von den Hiaj zurückerobert. Von dem Mann, der unseren König ermordete, unserer Königin Gewalt antat, unsere Leute dezimierte und zweihundert Jahre lang unsere Krone trug.«

Ich spürte Orayas bohrenden Blick im Rücken, als ich Vincents Missetaten aufzählte. Natürlich war mir Orayas Gegenwart die ganze Zeit lang bewusst. Mir war klar, dass sie mich durchschaute.

Aber ich durfte mich nicht ablenken lassen. Also verzog ich angewidert den Mund.

»Ich werde das Haus der Nacht wieder zu etwas machen, das man fürchtet. Ich werde es wieder zu dem machen, was es einst war.«

Jedes Ich war genau kalkuliert, um ihnen mit jedem Satz klarzumachen, wen sie vor sich hatten.

Ich hatte Neculai unzählige Male bei solchen Reden beobachtet, und ich hatte beobachtet, dass diese Leute jedes Wort aufschleckten wie junge Katzen die Milch.

Aber so perfekt meine Vorstellung auch sein mochte, ich war nicht Neculai.

Sie starrten mich nur an, und Schweigen herrschte im Saal, aber nicht vor Ehrfurcht, sondern vor Skepsis – vermutlich auch ein wenig vor Abscheu.

Trotz des Erbmals, der Krone, der Flügel sahen sie noch immer einen gewandelten Sklaven vor sich.

Zur Hölle mit ihnen.

Ich ging auf dem Podest hin und her und sah ungerührt auf sie hinunter. Als mir ein bekanntes Gesicht auffiel, blieb ich stehen: ein Mann mit aschbraunem Haar, grau melierten Schläfen und dunklen Augen mit stechendem Blick. Ich erkannte ihn sofort, schneller, als mir lieb war. Auf einen Schlag kam die unwillkommene Erinnerung zurück. An dieses Gesicht und an Hunderte qualvoller Nächte.

In mancher Hinsicht ähnelte er Neculai. Dieselben kantigen Gesichtszüge, aus denen dieselbe Grausamkeit sprach. Kein Wunder. Schließlich war er sein Cousin.

Er war schlimm gewesen. Aber längst nicht der Schlimmste. Dieser Preis ging an seinen Bruder, Simon – der, wie ich bei einem schnellen Blick durch den Saal feststellte, nicht anwesend war.

Ich blieb vor dem Mann stehen und legte grinsend den Kopf schief. Ich konnte einfach nicht anders.

»Martas«, sagte ich liebenswürdig. »Was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Ich hätte schwören können, dass meine Einladung an deinen Bruder ging.«

»Er hatte keine Zeit«, sagte Martas gelangweilt. Geradezu herablassend. Der Blick, den er von unten nach oben über meinen Körper schweifen ließ, war offenkundig, ebenso wie seine abfällig verzogenen Mundwinkel.

Im Saal herrschte absolute Stille. Oberflächlich harmlose Worte. Aber alle hier wussten, wie respektlos diese Worte waren.

Simon war einer der mächtigsten noch lebenden Männer aus dem Rishan-Adel – verflucht, der mächtigste. Aber er war nur ein Adeliger. Und wenn der König seine Gefolgsleute einbestellte, hatte man gefälligst zu erscheinen.

»Tatsächlich?«, sagte ich. »Wie bedauerlich. Was war denn so wichtig?«

Martas – diese Viper – besaß die Unverfrorenheit, mir geradewegs in die Augen zu sehen, als er antwortete: »Er ist eben ein viel beschäftigter Mann.«

Finsteres, blutrünstiges Vergnügen mischte sich in meinen kontrolliert unbeteiligten Gesichtsausdruck.

»Dann wirst du wohl an seiner Stelle den Treueeid leisten müssen.« Ich legte den Kopf in den Nacken, sah auf ihn herab und lächelte gerade so viel, dass meine Eckzähne sichtbar wurden. »Knie nieder!«

Ich wusste genau, was jetzt passieren würde.

Simon und Martas hatten gedacht, sie wären die Thronanwärter. Als einzige noch lebende Verwandte des einstigen Königs hatten sie sicher damit gerechnet, dass sich nach Neculais Tod ein Erbmal auf Simons Haut zeigen würde, weil er der Ältere war.

Aber leider – sowohl für die beiden als auch für mich – war Nyaxia nicht so vorhersehbar.

Vermutlich hatten diese beiden Drecksäcke zweihundert Jahre lang geglaubt, niemand besäße dieses Erbmal. Musste vor ein paar Wochen ein ziemlicher Schock gewesen sein, als ich meines entblößte und sie dann nach Sivrinaj zitierte, um vor dem gewandelten Sklaven niederzuknien, den sie siebzig Jahre lang misshandelt hatten.

Sie dachten gar nicht daran, und das war mir absolut klar.

Martas blieb reglos stehen.

»Das kann ich nicht«, sagte er.

Jetzt hätte man erwarten können, dass irgendjemand nach Luft schnappte und sich Geraune im Saal erhob. Aber nein. Die Anwesenden verharrten schweigend. Niemand war überrascht.

»Mein Bruder wird nur dem rechtmäßigen König aus dem Haus der Nacht seine Treue schwören, und nur vor dem Mann werde ich niederknien«, fuhr Martas fort. »Du bist kein König.« Wieder diese abfällig verzogenen Mundwinkel. »Ich habe erlebt, wie du dich zum Narren gemacht hast. Vor so jemandem kann ich mich nicht verneigen. Und vor jemandem, der mit einem blutgeborenen Prinzen auf dem Podest steht, erst recht nicht.«

Zum Narren gemacht.

Was für eine Umschreibung. Der Verweis auf einen solchen nicht existenten moralischen Kodex klang ziemlich hochtrabend – als hätte ich irgendetwas vor all den Jahren aus freien Stücken getan, und als wäre Martas nicht selbst einer meiner Unterdrücker gewesen.

Ich nickte bedächtig, sah einen nach dem anderen an. Dann schenkte ich Martas ein Lächeln. Und dieses Lächeln war echt. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich es mir nicht verkneifen können.

Blutdurst hämmerte mit jedem meiner Herzschläge durch meinen ganzen Körper und gewann die Oberhand.

Dann zeigte Martas auch noch auf das Podest und stieß hitzig hervor: »Du sagst, du hast uns von den Hiaj befreit, aber da sehe ich Vincents Hure neben deinem Thron sitzen.«

Sein Blick richtete sich über meine Schulter auf das Podest. Auf Oraya, das war mir klar.

Ich kannte diesen Blick. Hass und Hunger, Verlangen und Abscheu, all das in Kombination. »Deine Sache, wenn du sie ficken willst«, sagte er sarkastisch. »Aber sieh sie dir nur mal an. So makellos. Nicht mal ein Kratzer. Alles, was du brauchst, ist ein Mund und eine Fotze. Warum dann noch der ganze Rest?«

Mein Lächeln verschwand.

Augenblicklich war der Spaß vorbei.

Alles bei dieser Versammlung war wohlüberlegt gewesen, ganz bewusst kalkuliert. Aber jetzt handelte ich nur noch rein impulsiv.

»Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen«, sagte ich betont ruhig. »Und die von Simon auch.«

Mit zwei großen Schritten stieg ich von dem Podest und legte beide Hände langsam um Martas’ Gesicht. Derselbe verdammte Ausdruck wie vor Jahrhunderten.

Manche Leute veränderten sich offenbar nie.

Ich hingegen fühlte mich anders, seit Nyaxia die Macht der Rishan-Erblinie wiederhergestellt hatte. In dem Moment, als Neculai starb, hatte ich schon eine Veränderung in mir gespürt, aber diese Art von Macht konnte ich unterdrücken, sie herunterkochen, bis sie leichter zu kontrollieren war und weniger Aufmerksamkeit erregte. Doch seit der Nacht am Ende des Kejari war meine Magie mit unkontrollierbarem Schwung zurückgeschnellt, so als hätte Nyaxias Gabe eine tiefere Schicht davon freigelegt.

Da war es geradezu eine Erleichterung, sie mit voller Wucht einzusetzen.

Also ließ ich sie frei.

Asteris einzusetzen war gleichermaßen anstrengend wie aufputschend. Es fühlte sich an, als ob die ungefilterte Energie der Sterne durch meine Haut schoss, meinen ganzen Körper sprengte.

Martas’ Körper sprengte es auch.

Alles in dem Saal wurde erst weiß, dann schwarz und rastete in unangenehmer Schärfe ein.

Hitze breitete sich um mich herum aus. Ein dumpfer Knall durchschnitt die Stille, als ein zerschmetterter Körper mit gebrochenen Gliedern in einem Haufen Seidenfetzen landete.

Das grelle Licht verblasste und ich sah in ein Meer aus sprachlosen Gesichtern. Ich hielt Martas’ Kopf in der Hand. Die sonst ewig gleiche Miene hatte sich zu Verwirrung verzerrt. Also doch mal etwas Neues.

Die paar Leute, die ganz vorne standen, traten hastig ein paar Schritte zurück, um nicht in die schwarze Lache zu treten, die sich auf dem Marmor ausbreitete. Kein Geschrei, keine Hysterie. Vampire, selbst die Vertreter des Adels, waren Blutvergießen gewohnt. Sie waren nicht entsetzt, nein, sie waren erstaunt.

Es war unklug, den Bruder des mächtigsten meiner Adelsleute umzulegen. Doch in dem Moment interessierte mich das nicht. Ich verspürte nur Genugtuung. Ich war nicht geschaffen für diesen ganzen Firlefanz – Repräsentieren, Festlichkeiten, Politik. Aber Töten?

Damit kannte ich mich bestens aus. Und bei jemandem, der es verdient hatte, fühlte es sich umso besser an.

Ich warf einen Blick über die Schulter. Ohne genau zu wissen, warum eigentlich.

Sofort fiel mir Orayas Gesichtsausdruck auf.

Genugtuung. Blutrünstige Genugtuung.

Zum ersten Mal seit Wochen sah ich in ihren Augen wieder so etwas wie Kampfgeist. Große Göttin, ich hätte verflucht noch mal vor Freude weinen können.

So kennt man dich, dachte ich.

Und dieser Blick, mit dem sie mir in die Augen sah, durchdrang meine Kostümierung und meinen ganzen Auftritt. Ich konnte geradezu hören, wie sie das Gleiche zu mir sagte: So kennt man dich.

Ich drehte mich wieder zu den Adelsleuten um und ging rückwärts die Stufen des Podests hinauf.

»Ich bin der König der Nachtgeborenen«, sagte ich mit gesenkter Stimme. »Glaubt ihr etwa, ich will, dass ihr mich respektiert? Ich brauche euren Respekt nicht. Es reicht, wenn ihr mich fürchtet. Kniet nieder.«

Ich ließ Martas’ Kopf fallen, und nach einem abscheulichen Wumm rollte er die Stufen hinunter bis zu dem Körper, auf dem er gesessen hatte. Passenderweise blieb er so liegen, dass es aussah, als läge Martas mir zu Füßen.

Die Adeligen sahen sich das Ganze schweigend an. Die Welt hielt den Atem an.

Ich hielt den Atem an und gab mir alle Mühe, es mir nicht anmerken zu lassen.

Ich bewegte mich auf einem sehr schmalen Grat. Vampire hatten Respekt vor Brutalität, aber nur den richtigen Leuten gegenüber. Ich gehörte nicht zu den richtigen Leuten. Möglicherweise würde ich nie dazugehören.

Wenn sich einer oder zwei weigerten niederzuknien, damit konnte ich umgehen. Aber Erbmal hin oder her, ich war auf die Loyalität des Adels angewiesen, vor allem, wenn ich mich jemals der Kontrolle der Blutgeborenen entziehen wollte. Wenn sich jedoch alle weigerten …

Die Tür flog auf und krachte so fest gegen die Wand, dass es die Stille durchtrennte wie ein Schwert rohes Fleisch.

Vale stand im Rahmen.

Niemals hätte ich gedacht, dass ich einmal so froh sein würde, diesen Mann zu sehen. Bei Ixes Titten, ich musste mich zusammenreißen, um nicht einen erleichterten Seufzer auszustoßen.

Er warf einen kurzen Blick auf die Szenerie – auf mich, die Meute, meine Berater, Martas’ blutigen Körper – und erfasste die Situation sofort.

Zielstrebig durchquerte er den Saal, mit so schnellen Schritten, dass sein langes schwarzes, welliges Haar hinter ihm herwehte. Die Adelsleute traten beiseite, um ihm Platz zu machen. Eine Frau folgte ihm, mit hochgesteckten kastanienbraunen Locken. Sie blieb hinten im Saal stehen und sah sich mit großen Augen neugierig um.

»Mein König«, sagte Vale, als er sich dem Podest näherte. »Ich bitte um Verzeihung für meine Verspätung.«

Sogleich machte er genau vor mir einen geschmeidigen Kniefall, mitten vor all den Leuten, mitten in Martas’ Blutlache.

»Hoheit.« Seine Stimme hallte durch den Thronsaal. Er wusste ganz genau, was er tat – um ein deutliches Zeichen zu setzen. »Euch gebührt mein Schwert, mein Blut, mein Leben. Ich schwöre Euch meine Treue und meine Dienste. Es ist mir die größte Ehre, Euch als Heerführer zu dienen.«

Diese Worte klangen wie das Echo vergangener Zeiten. Als ich sie Vale das letzte Mal aussprechen hörte, galten sie Neculai. Innerlich zuckte ich zusammen, als er sie nun an mich richtete.

Äußerlich nahm ich sie zur Kenntnis, als hätte ich nichts anderes erwartet.

Erhobenen Hauptes richtete ich den Blick auf die anderen – und wartete ab. Vale war selbst ein Adeliger. Er wurde respektiert. Und in dieser heiklen Situation kam er genau im richtigen Moment.

Zunächst zögerlich, dann einer nach dem anderen, als würden sie von einer Welle erfasst, beugten die Adeligen die Knie und senkten die Köpfe.

Genau das hatte ich gewollt. Gebraucht. Trotzdem überkam mich bei dem Anblick ein tiefes Unbehagen. Auf einmal war ich mir der Krone auf meinem Kopf allzu sehr bewusst, dieser Krone, die vor mir jahrhundertelang andere Könige getragen hatten – Könige, die zu einer Herrschaft voller Grausamkeit und Misstrauen verdammt waren. Könige, die ich getötet hatte, direkt oder indirekt, so wie sie ihre Vorgänger getötet hatten.

Ich konnte nicht anders, als mich noch einmal umzudrehen – nur für den Bruchteil einer Sekunde, sodass es niemand bemerkte.

Oraya durchbohrte mich mit ihrem Blick. Als sähe sie die winzige Scherbe verborgener Aufrichtigkeit aufblitzen. Ich wandte mich wieder zu den Adelsleuten um, spürte ihren Blick dabei aber noch immer.

KAPITEL DREI

ORAYA

Raihns Gesichtsausdruck offenbarte mir mehr, als mir lieb war. Warum zeigte er mir das? Etwas so Aufrichtiges.

Diese Erkenntnis war mir verhasst.

Kurz darauf wurde ich aus dem Thronsaal geführt. Raihn schritt davon, ohne seine Adelsleute noch eines Blickes zu würdigen, beinahe lässig. Ich wusste jedoch, dass diese Lässigkeit aufgesetzt war. Keturas Wachen flankierten mich, und obwohl Raihn ein paar Schritte vor uns ging, bemerkte ich seine verkrampften Hände, an denen die weißen Knöchel hervortraten. Er sprach kein Wort mit mir, als Cairis, Ketura und dieser Adelige – sein neuer Heerführer? – sich um ihn scharten. Er verschwand mit den dreien in einem Seitenkorridor, während die Wachen mit mir die Treppe hinaufgingen, die zu meinen Gemächern führte.

Auf halber Treppe gesellte sich Septimus zu uns. Ich konnte ihn riechen, bevor ich ihn hörte. Seine Schritte waren lautlos, aber der Rauch dieser dämlichen Zigarillos wehte ihm voraus.

»Also«, begann er, »das war doch interessant, oder?«

Er musterte die Wachen, die angesichts seiner Gegenwart sogleich merklich erstarrten.

»Oh, Verzeihung für meine Unhöflichkeit. Störe ich etwa?«

Die Wachen schwiegen. So wie immer.

Schmunzelnd nahm Septimus die ausbleibende Antwort zur Kenntnis.

»Ich wusste, dass die Vergangenheit deines Ehemannes unter den Rishan-Adeligen eine … sagen wir mal, kontrovers diskutierte Angelegenheit war«, fuhr Septimus an mich gerichtet fort. »Aber ich muss doch zugeben, das hat meine Erwartungen übertroffen. Ich sollte wohl noch ein paar Truppen mehr aus dem Haus des Blutes hierherbeordern.« Er schnippte Asche auf die Marmorstufen und zerrieb sie mit dem Absatz. »Sieht aus, als wären die Rishan keine große Hilfe, wenn das alles ist, was sie zu bieten haben.«

Wir gingen eine weitere Treppenflucht hinauf.

Ich sagte nichts dazu. Septimus’ Worte gingen durch ein Ohr rein und das andere wieder raus.

»Du bist um einiges stiller geworden«, sagte er.

»Ich rede eben nicht bloß, weil ich meine eigene Stimme so gern höre«, gab ich zurück.

»Schade. Du hattest immer so viel Interessantes zu erzählen.«

Er trieb Spielchen mit mir, und das gefiel mir nicht. Hätte ich die Energie aufgebracht, hätte ich ihm vielleicht den Gefallen getan, ihn anzublaffen.

Aber so viel Energie hatte ich nicht, also schwieg ich.

Mittlerweile waren wir auf dem obersten Treppenabsatz angekommen. Als wir in den Gang einbogen, an dessen Ende meine Gemächer lagen, näherten sich hinter uns rasche Schritte. Desdemona, eine von Septimus’ Leibwächterinnen, holte ihn ein.

»Verzeiht, Hoheit. Wir haben ein Problem.«

Die beiden verlangsamten ihre Schritte, während ich mit den Wachen weiter vorausging … und die Ohren spitzte.

»Es geht um den Angriff auf Misrada«, sagte Desdemona mit gesenkter Stimme. »Wir müssen Truppen vom Waffenarsenal abziehen, wenn wir in zwei Wochen genug Leute haben wollen …«

Die Tür ging auf und meine Aufmerksamkeit richtete sich auf den vertrauten Rückzugsort – mein Schlafgemach –, das zu meinem Gefängnis geworden war.

»Dann macht das doch«, sagte Septimus, offenbar ungeduldig. »Ich mache mir keine Sorgen um …«

Ich betrat mein Gemach.

Die Tür schloss sich, und ich war wieder eingesperrt. Ich knöpfte mein Kleid auf und ließ mich aufs Bett fallen, wartete auf das übliche Geräusch des Schließmechanismus. Vier Mal Klick. Vier Riegel.

Klick.

Klick.

Ich wartete. Sekunden verstrichen. Schritte entfernten sich.

Ich runzelte die Stirn. Zum ersten Mal seit Wochen packte mich die Neugier.

Ich setzte mich wieder auf.

Hatte ich mir das nur eingebildet? In letzter Zeit spielten mir meine Sinne öfter mal einen Streich. Vielleicht hatte ich die anderen Riegel nicht gehört.

Ich ging zur Tür und spähte durch den Spalt. Der Streifen Licht aus dem Gang war durch zwei Schatten unterbrochen. Die oberen beiden Verriegelungen – einfache Riegel – waren vorgeschoben.

Die unteren beiden nicht.

Fuck.

Am ersten Tag hatte ich drei der Riegel aufbekommen. Gescheitert war ich an dem untersten, der mit einem dicken Schloss gesichert war. Aber jetzt …

Ich trat von der Tür zurück und betrachtete sie abschätzend, so wie einen Gegner im Ring. Der Funke eines weit entfernten, lange nicht empfundenen Gefühls regte sich in meiner Brust: Hoffnung.

Ich konnte diese beiden Riegel öffnen. Ich konnte hier rauskommen.

Noch war es dunkle Nacht, aber sie stand schon kurz vor dem Morgengrauen. Am besten wartete ich, bis die Sonne aufging und sich die meisten Vampire in ihre Zimmer zurückgezogen hatten. Doch dann zuckte ich zusammen – beim Gedanken an das Zimmer neben meinem und an den Mann, der jeden Moment dorthin zurückkehren konnte. Vampire hatten ein unfehlbares Gehör. Wenn ich hier rauszukommen versuchte, während er dort war, würde er es merken.

Andererseits … hatte ich Raihns Kommen und Gehen aufmerksam verfolgt. Er war nur selten in seinen Gemächern. Oftmals kam er erst nach Sonnenaufgang zurück.

Also musste ich alles auf eine Karte setzen. Bis morgen früh warten – so lange, bis die meisten Vampire schlafen gegangen waren, aber nicht so lange, bis Raihn schlafen gegangen war.

Und dann?

Du kennst diesen Palast besser als alle anderen, kleine Schlange, flüsterte Vincent mir ins Ohr, und wie immer, wenn ich seine Stimme hörte, zuckte ich zusammen.

Aber er hatte recht. Ich hatte nicht nur fast mein ganzes Leben in diesem Palast verbracht, ich hatte auch gelernt, durch die Gänge zu schleichen, ohne dass es jemand bemerkte.

Ich brauchte nur den richtigen Moment abzuwarten.

KAPITEL VIER

RAIHN

Das war ja wohl eine beschissene Vorstellung«, meckerte Cairis.

»So schlecht fand ich sie gar nicht.«

Ketura schloss hinter uns die Tür. Dieser Raum war einerseits zu leer und andererseits so voll, dass man keinen klaren Gedanken fassen konnte. Vorher war es eine Bibliothek gewesen – mit Buchausgaben, die sehr schön, sehr alt oder sehr teuer waren und meistens alle drei Kriterien erfüllten. Ketura hatte angeordnet, fast den ganzen Palast auseinanderzunehmen – wegen Informationen oder Fallen –, und eine bedauernswerte Bedienstete war schon halb damit fertig gewesen, die Bücher aus den Regalen zu räumen, als Ketura zu der Ansicht kam, genau dieser Raum sei der einzig annehmbare als Kommandozentrale.

Jetzt herrschte hier planloses Chaos – vor einer Wand waren die Regale schon leer und in der Ecke türmten sich stapelweise Bücher. Der lange Tisch in der Mitte war übersät mit Aufzeichnungen, Landkarten und Büchern, und dazwischen standen ein paar Kelche aus der Nacht zuvor mit rot verkrusteten Böden.

Vincent war zweihundert Jahre lang an der Macht gewesen. Da hatte sich eine Menge Zeug angesammelt.

Insgeheim war ich froh darüber, dass es so war.

In der Nacht, als das Kejari endete, war ich mit einem Abgrund an Furcht im Bauch hierhergeflogen. Dabei hatte ich eigentlich genug um die Ohren – Oraya bewusstlos in meinen Armen, Vincents Blut überall an meinen Händen, ein glühendes Erbmal am Rücken und ein ganzes verdammtes Königreich auf den Schultern. Trotzdem zögerte ich vor den Toren des Palasts, weil die Erinnerung mich einholte.

Bedeutete das, ich war ein Feigling?

Aber zweihundert Jahre waren eine lange Zeit. Vieles hatte sich hier unter Vincents Herrschaft verändert. Jedenfalls genug, um die schlimmsten Erinnerungen zu übertünchen, Nacht für Nacht. Trotzdem brachte ich es noch nicht über mich, manche Flügel des Gebäudes zu betreten.

Ich rückte mir einen Stuhl zurecht, ließ mich darauf sinken und legte die Füße mit den Absätzen auf die Tischplatte. Der Stuhl ächzte ein wenig unter meinem Gewicht. Ich legte den Kopf in den Nacken und starrte an die Decke – silberne Kacheln mit eingravierten Hiaj-Flügeln. Auch das noch!

»Was hättest du denn gemacht, wenn Vale nicht genau im richtigen Moment erschienen wäre?«, fragte Cairis. »Alle abgeschlachtet?«

»Gar keine schlechte Idee«, gab ich zurück. »Genau das hätte der großartige Neculai Vasarus jedenfalls getan.«

»Du bist aber nicht er.«

Etwas an seinem Tonfall ließ mich ruckartig den Kopf heben.

Das hatte geklungen, als wäre das etwas Schlechtes.

Schon der Gedanke machte mich fast krank. Irgendwie musste ich sofort an die Nacht der Hochzeit denken und an das Versprechen, das ich Oraya gegeben hatte, als ich sie praktisch anflehte, mit mir zusammenzuarbeiten.

Wir waren beide in dieser Welt gefangen, und wir werden diese Welt aufreißen und aus den Trümmern etwas Neues aufbauen.

Jedes Wort davon hatte ich genau so gemeint.

Aber Oraya hatte mich nur hasserfüllt und angewidert angesehen. Zur Hölle – das konnte ich ihr nicht übel nehmen. Und jetzt saß ich hier, kratzte mir das Blut unter den Fingernägeln ab und überlegte, wie ich mich am besten genauso aufführte wie der Mann, der mich kaputt gemacht hatte.

Sie hatte dieses ganze Theater schon immer durchschaut.

Ein Klopfen unterbrach unsere Besprechung. Ein Glück, angesichts der Richtung, in die diese Besprechung gerade abgedriftet war. Ketura öffnete die Tür, und Vale kam rein. Er blieb kurz stehen und senkte vor mir den Kopf, während er die Tür hinter sich zuzog.

»Hoheit.«

Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die einem die Tragweite einer Situation erst so richtig bewusst machen.

Diesen Effekt hatte Vales übertriebener Treueschwur bei mir gar nicht unbedingt gehabt. Aber das hier, diese beiläufige, angedeutete Verbeugung, genau wie er sie vor Neculai gemacht hatte – das kam mir vor, als wäre ich um zweihundert Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt worden und als stünde mein einstiger Gebieter direkt hinter mir.

Ketura hatte Vale als Heerführer gewollt. Sie war gut in der Umsetzung, aber wir brauchten einen Strategen. Und Cairis hatte darauf bestanden, dass es jemand von adeligem Geblüt sein sollte – jemand, der von all den Leuten respektiert wurde, die mich nicht respektierten. »Um dich zu legitimieren«, hatte er gesagt.

Legitimieren. Ich hatte den Segen der Göttin und ein hässliches, magisches Tattoo auf dem Rücken, das ich nicht loswerden konnte. Aber die nötige Legitimität musste Vale mir verschaffen.

Mir fiel es schwer zu vergessen. Nein, Vale hatte sich nie an diesen ganzen verkommenen Aktionen beteiligt wie die anderen. Vielleicht fand er einvernehmliche Lover einfach engagierter. Vielleicht hatte er auch bei der Arbeit schon für so viel Blutvergießen gesorgt, dass er es nicht obendrein als Privatvergnügen wollte.

Dadurch wurde er längst nicht zu einem Heiligen. Und es hieß nicht, dass ich für ihn nicht immer noch der Sklave von damals war.

»Ich muss mich für meine Verspätung entschuldigen«, sagte er. »Stürmische See.«

»Auf den Wind hat man keinen Einfluss. Und vermutlich brauchte deine Frau noch etwas Erholung.«

Ein irritierter Blick.

»Nach der Wandlung«, stellte ich klar. Und fügte mit einem Lächeln hinzu: »Glückwunsch übrigens.«

Vales Blick wurde skeptisch und glühend wie der eines Wachhundes, der sich jeden Moment von der Kette losreißt.

Dachte er etwa, ich wollte ihr etwas antun? Neculai hätte es jedenfalls getan.

Aber nichts lag mir ferner als das. Es gefiel mir bloß nicht, dass Vale eine Menschenfrau gewandelt und mit hierhergeschleppt hatte. Das gefiel mir ganz und gar nicht.

»Es ging so gut wie nur möglich«, sagte Vale. »Sie ruht sich aus. Ist nach der Überfahrt ein bisschen seekrank. Ich wollte, dass sie sich gut einlebt.«

Sein Gesichtsausdruck wurde milder, und das … damit hatte ich nicht gerechnet. Das sah verdächtig nach echter Zuneigung aus.

Aber sollte mich das beruhigen? Neculai hatte seine Frau, Nessanyn, geliebt. Trotzdem war ihr nichts erspart geblieben.

»Jedenfalls bin ich froh, dass du hier bist.« Ich deutete auf den Tisch und die Landkarten, die darauf verstreut lagen. »Wie du siehst, gibt es eine Menge, worüber wir dich auf den neuesten Stand bringen müssen.«

DAS ERGEBNIS UNSERER STUNDENLANGEN Besprechung war, dass wir ziemlich tief in der Scheiße saßen.

Vale hielt es für dumm, dass ich einen Deal mit Septimus gemacht hatte.

Er hielt es für ausgesprochen dumm, dass ich dabei keine Bedingungen ausgehandelt hatte.

Und er hielt es für außerordentlich dumm, dass ich Oraya am Leben gelassen hatte.

Ich tat diese ganze Kritik möglichst leichtfertig ab. Warum ich diese Entscheidungen getroffen hatte, konnte ich als Rechtfertigung natürlich nicht vorbringen, ohne zu viel über meine eigentlichen Beweggründe preiszugeben – Gründe, die nicht der gnadenlosen Grausamkeit entsprachen, die man von mir erwartete.

Jedenfalls sah es für uns düster aus. Die Hiaj dachten gar nicht daran, sich zurückzuziehen. Sie hielten einige der wichtigsten Städte. Zweihundert Jahre Herrschaft hatten ihre Truppen gestärkt. Vincent hatte selbst auf dem Gipfel seiner Macht nicht nachgelassen. Kontinuierlich hatte er seine Streitkräfte ausgebaut und die Rishan kleingehalten, bis uns kaum noch Möglichkeiten blieben.

Was brachiale Gewalt betraf, hieß das, wir waren fast vollständig auf die Blutgeborenen angewiesen. Und ja, davon verstanden diese Bastarde etwas. Sie waren durchtrainiert und zeigten Körpereinsatz. Mithilfe der Blutgeborenen war es uns gelungen, uns in vielen der größten Hiaj-Hochburgen durchzusetzen.

Aber es hieß auch: Wenn Septimus beschloss, seine Leute abzuziehen, wären wir aufgeschmissen. Allein wären die Rishan-Streitkräfte einfach nicht in der Lage, den Hiaj etwas entgegenzusetzen.

Vale gab sich keine Mühe, seine Unzufriedenheit mit dieser Sachlage zu verhehlen. Ein paar Jahrhunderte jenseits aller Höflichkeiten hatten ihn noch direkter gemacht, als er es ohnehin schon gewesen war. Und das wollte was heißen. Doch ich musste einräumen, dass er sein Handwerk verstand. Er beendete die Besprechung mit einer Liste von Empfehlungen, wie man unsere Position stärken könnte, und als wir das Treffen auflösten, folgte er Ketura mit einer Liste von Fragen über unsere Truppen.

Cairis hingegen blieb noch, nachdem Vale und Ketura den Raum verlassen hatten. Ich hasste das – dieses Herumlavieren. Das hatte er damals schon immer gemacht, um jemandem etwas einzuflüstern und zu suggerieren, man wäre selbst darauf gekommen.

Ich stieß einen Seufzer aus. »Bei mir brauchst du nicht zu taktieren. Also raus mit der Sprache.«

»Gut, dann will ich ganz offen sein. Das ist heute schlecht gelaufen. Damit, dass die Adligen dich verachten, hatten wir gerechnet. Aber jetzt …«

»Dagegen, dass sie mich verachten, hätten wir sowieso nichts machen können. Vielleicht hätten wir das Ganze von vornherein als Test betrachten sollen. Wer von ihnen würde sich freiwillig verbeugen?«

»Wenn das ein Test sein sollte, hat ihn keiner bestanden«, gab Cairis säuerlich zurück.

»Ganz genau. Deshalb sollten wir sie vielleicht alle hinrichten.«

Cairis sah mich lange eindringlich an, als ob er nicht so recht wüsste, ob das ein Scherz gewesen war.

War es nicht. Ich zog die Augenbrauen hoch, um wortlos zu fragen: Und?

»Hast du denn Leute, die du an deren Stelle einsetzen kannst?«, fragte er.

»Die werde ich schon auftreiben.«

Er beugte sich über den Tisch und verschränkte die Finger ineinander. »Da bin ich aber mal gespannt. Wen denn?«

Es passte mir nicht, wenn Cairis recht hatte. Er war dann immer so verflucht selbstgefällig.

»Ich will dich ja nur darauf hinweisen, dass du vorsichtig sein musst«, fuhr er fort, mit gesenkter Stimme, als ob die Wände Ohren hätten. »Wir haben uns schon viel zu abhängig von den Blutgeborenen gemacht.«

Was für eine Untertreibung! Ich kam mir vor, als hätte ich mich mit nacktem Rücken über Septimus’ Schreibtisch gebeugt.

»Das Letzte, was wir gebrauchen können«, fuhr Cairis weiter fort, »ist, die Loyalität unserer paar Streitkräfte zu verlieren. Auf den richtigen Eindruck kommt es an. Und das bringt mich auf …« Er räusperte sich. »Sie.«

Ich stand auf, steckte die Hände in die Hosentaschen und ging auf und ab.

»Was ist mit ihr?«

Sein Zögern sprach Bände. Das weißt du doch selbst.

Offenbar musste er erst überlegen, wie er es formulieren sollte. Was untypisch für ihn war. »Sie ist eine Gefahr für dich.«

»Sie kann sich nicht gegen mich wenden.«

»Sie hat das Kejari gewonnen, Raihn.«

Unwillkürlich bewegte sich meine Hand zu der Stelle, wo sie mir ihre Klinge in die Brust gestoßen hatte. Es war keine Narbe zurückgeblieben, keine Spur. Wie auch? Durch Orayas Wunsch war diese Tat rückgängig gemacht worden. Doch ich hätte schwören können, dass ich diese Stelle manchmal spürte. Jetzt zum Beispiel, als tückisches Pochen.

Doch ich ließ mir nichts von alldem anmerken, als ich mich mit einem selbstgefälligen Grinsen zu Cairis umdrehte. »Du willst doch wohl nicht behaupten, es würde keinen guten Eindruck machen, Vincents Tochter an die Leine gelegt zu haben.«

Ich war schon immer ein guter Nachahmer gewesen. Ich legte ein bisschen von Neculais Grausamkeit in meine Stimme, wie an dem letzten Tag in der Arena bei der Litanei von Gräueltaten, die ich als Rechtfertigung aufgezählt hatte, um Oraya am Leben zu lassen.

Offenkundig nicht überzeugt, blieb Cairis ungerührt.

»Nach dem, was er Nessanyn angetan hat, haben wir da nicht diese Genugtuung verdient?«

Bei der Erwähnung von Nessanyn zuckte er zusammen. Genau, wie ich es mir gedacht hatte. So wie ich selbst oft auch, wenn die Erinnerung mich kalt erwischte.

»Möglicherweise«, räumte er nach langem Schweigen ein. »Aber davon hat sie jetzt auch nichts mehr.«

Ich drehte mich um zu der Wand, an der noch Bücher standen, und tat, als würde ich das ganze Zeug in den Regalen betrachten.

Ich dachte nicht gern über Nessanyn nach. Doch in der letzten Zeit kam ich kaum umhin. Sie war in diesem Palast überall gegenwärtig. Alles war überall gegenwärtig.

Als sie noch am Leben war, hatte ich Nessanyn nicht helfen können. Und nun, da sie längst tot war, konnte ich ihr auch nicht helfen. Da stand ich also und nutzte die Erinnerung an sie, um die Leute um mich herum zu manipulieren.

Sie war ihr Leben lang benutzt worden. Und jetzt wurde sie auch im Tod benutzt.

Cairis wollte, dass ich so war wie Neculai. Er ahnte ja nicht, dass er ganz nah dran war, seinen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen.

Ich zog die Hände aus den Hosentaschen. Etwas von Martas’ Blut klebte noch immer unter meinen Fingernägeln.

»Sind sie dir etwa nicht verhasst?«, fragte ich.

Ich hatte die Frage lässiger, beiläufiger klingen lassen wollen, als es schließlich der Fall war.

Cairis hatte all das doch miterlebt. Er war doch auch eines von Neculais Haustieren gewesen.

Wie konnte er jetzt hier sitzen und dafür plädieren, sich mit den Leuten zu arrangieren, die uns unvorstellbar erniedrigt hatten? Das wunderte mich.

»Natürlich sind sie mir verhasst«, antwortete er. »Aber wir sind auf sie angewiesen. Im Moment jedenfalls. Wer hat denn etwas gewonnen, wenn du sie alle tötest und wir das Haus der Nacht an Septimus verlieren? Wir jedenfalls nicht. Das hat sie doch auch immer gesagt. Weißt du das nicht mehr?« Als ich mich umdrehte, hatte Cairis ein sanftes, entrücktes Lächeln auf den Lippen – bei ihm ein seltener Moment. »Denk daran, wer etwas dabei gewinnt.«

Das sagte er in liebevoller Erinnerung, aber ich hörte es mit einem Zähneknirschen.

Ja, ich dachte daran. Ich wusste gar nicht mehr, wie oft ich kurz davor gewesen war zurückzuschlagen. Und jedes Mal hatte mich Nessanyn davon abgehalten. Lass sie nicht gewinnen, hatte sie mich dann mit Tränen in ihren großen braunen Augen angefleht. Wer hat etwas gewonnen, wenn er dich tötet?

»Doch, ich weiß«, sagte ich.

Mit einem wehmütigen Lächeln schüttelte Cairis den Kopf. »Wir waren alle ein bisschen in sie verliebt, oder?«

Ja, wir waren alle ein bisschen verliebt in Nessanyn. Ich war derjenige, der mit ihr geschlafen hatte, aber geliebt hatten wir sie alle. Wie hätte man sie auch nicht lieben können? Sie war das einzige freundliche Wesen, das wir kannten. Die Einzige, die einen behandelte wie eine Person und nicht wie eine Ansammlung von Körperteilen.

»Also denk darüber nach«, sagte Cairis. »Das mache ich jedenfalls. Wann immer es mir in den Sinn kommt, frage ich mich: Wer hat etwas dabei gewonnen?«

Er sprach es aus, als wäre es ein bekanntes Sprichwort, eine erhellende Erkenntnis.

»Hm«, antwortete ich nur, absolut nicht überzeugt.

ICH BEKAM NICHT VIEL SCHLAF in letzter Zeit.

Ein ganzer Flügel des Palasts war den Privatgemächern des Königs vorbehalten. Nach meiner Machtübernahme hatte es eine ganze Woche gedauert, bis ich diesen Flügel betrat – als ich es nicht mehr länger vor mir herschieben konnte.

In diesen Räumen herrschte Stille.

Vor einer Tür blieb ich stehen, vor einer Delle in dem dunklen Holz – einer Delle, die mit Keturas Kopf verursacht worden war, Jahrhunderte zuvor, damals kaum zu sehen unter all dem Blut. Die Kerben, die ihre Zähne in dem Türrahmen hinterlassen hatten, konnte ich noch ertasten.

Vor Vincents Kommode blieb ich ebenfalls stehen. Die Schubladen waren herausgezogen worden, seine Kleidung lag auf dem Boden verstreut. Auf der Kommode standen kleine Gegenstände, von denen jeder einzelne wahrscheinlich mehr wert war als ein ganzes Anwesen. Zwischen den Kostbarkeiten lagen ein paar kleine, vergilbte Papierstücke mit einer Handschrift, die ich als Orayas erkannte – mit den unbeholfenen Bögen und Schnörkeln eines Kindes. Notizen. Aufzeichnungen zu Kampfstellungen.

Unwillkürlich musste ich lächeln. Natürlich hatte Oraya schon als kleines Mädchen den Unterricht sehr ernst genommen. Rührend. So verflucht rührend.

Doch so schnell, wie es gekommen war, schwand mein Lächeln. Offenbar fand nicht nur ich es rührend, sonst hätte Vincent diese zerknitterten Stücke Papier wohl nicht all die Jahre lang aufbewahrt.

Nein, ich blieb nicht in dem Flügel, der dem König vorbehalten war.

Meine Gemächer waren direkt neben denen von Oraya. Es waren mehrere Räume, aber unsere Schlafzimmer lagen Wand an Wand. Es war eine schlechte Angewohnheit, aber jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer zurückkehrte, blieb ich zögernd vor dieser Wand stehen. So auch in dieser Nacht.