14,99 €

6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

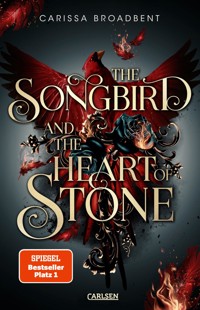

Traue nicht dem verlockenden Ruf der Unterwelt. Oder die Dunkelheit wird dich für immer verschlingen. Als Mische in einen Vampir verwandelt wurde, verlor sie alles – ihr Zuhause, ihre Menschlichkeit und die Liebe des Sonnengottes, dem sie ihr Leben gewidmet hatte. Nun ist sie zum Tode verurteilt, weil sie den getötet hat, der sie gewandelt hat: den Vampirprinzen. Und ihrer Strafe zu entkommen ist ausgeschlossen. Dann wird Mische in letzter Sekunde gerettet – von Asar, dem Bastardprinzen des Hauses der Schatten. Seine Vergangenheit ist so brutal wie seine Narben es sind und er zwingt Mische zu einer Mission, die schlimmer ist als eine Hinrichtung: eine Reise in die Unterwelt, um den Gott des Todes selbst wiederzuerwecken. Doch Misches Bestrafung könnte der Schlüssel zu ihrer Rettung sein. In einer geheimen Sitzung befiehlt ihr der Sonnengott, Asar zu helfen, nur um ihn anschließend zu verraten ... indem sie den Todesgott tötet. Mische und Asar beschreiten den tückischen Weg in die Unterwelt und stellen sich dabei Prüfungen, Bestien und den rachsüchtigen Geistern ihrer Vergangenheit. Doch das Gefährlichste von allem ist der verlockende Ruf der Dunkelheit – und die verbotene Anziehung zwischen Mische und Asar, eine aufkeimende Verbindung, die den Zorn der Götter heraufbeschwören könnte. Als sich Misches Verrat schließlich abzeichnet, droht die Unterwelt sie zu verschlingen und die Götter werden immer unruhiger. Und Mische wird gezwungen, zwischen der Erlösung durch die Sonne oder der Verdammnis durch die Dunkelheit zu wählen. Crowns of Nyaxia The Songbird and the Heart of Stone ist der dritte Band der Crowns of Nyaxia-Serie und der Start von Misches und Asars Geschichte. Die New-Adult-Romantasy ist kein Standalone. Sie bietet dramatische Action, grandiose Twists und eine starke, mutige Heldin in einer düsteren Welt mit tödlichen Kreaturen, lauernden Gefahren und prickelnden Beziehungen. Idealer Stoff für Fans von Vampirromanen und Fantasy-Romance. Knisternd, dunkel, fesselnd – der TikTok-Bestseller-Erfolg von Carissa Broadbent

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 668

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Carissa Broadbent

The Songbird and the Heart of Stone

Aus dem Englischen von Heike Holtsch und Kristina Flemm

Es ist gefährlich, einem gebrochenen Herzen Blut anstelle von Liebe zu geben.

Als Mische in einen Vampir verwandelt wurde, verlor sie alles. Ihr Zuhause, ihre Menschlichkeit und die Liebe des Sonnengottes, dem sie ihr Leben gewidmet hatte. Nun ist sie zum Tode verurteilt, weil sie den getötet hat, der sie gewandelt hat: den Vampirprinzen. Und ihrer Strafe zu entkommen ist ausgeschlossen.

Dann wird Mische in letzter Sekunde gerettet – von Asar, dem Bastardprinzen des Hauses der Schatten. Seine Vergangenheit ist so brutal wie seine Narben es sind und er zwingt Mische zu einer Mission, die schlimmer ist als eine Hinrichtung: eine Reise in die Unterwelt, um den Gott des Todes selbst wiederzuerwecken.

Doch Misches Bestrafung könnte der Schlüssel zu ihrer Rettung sein. In einer geheimen Sitzung befiehlt ihr der Sonnengott, Asar zu helfen, nur um ihn anschließend zu verraten ... indem sie den Todesgott tötet.

Mische und Asar beschreiten den tückischen Weg in die Unterwelt und stellen sich dabei Prüfungen, Bestien und den rachsüchtigen Geistern ihrer Vergangenheit. Doch das Gefährlichste von allem ist der verlockende Ruf der Dunkelheit – und die verbotene Anziehung zwischen Mische und Asar, eine aufkeimende Verbindung, die den Zorn der Götter heraufbeschwören könnte.

Als sich Misches Verrat schließlich abzeichnet, droht die Unterwelt sie zu verschlingen und die Götter werden immer unruhiger. Und Mische wird gezwungen, zwischen der Erlösung durch die Sonne oder der Verdammnis durch die Dunkelheit zu wählen.

WOHIN SOLL ES GEHEN?

Buch lesen

Vorbemerkung

Glossar

Karte

Triggerwarnung

Nachwort der Autorin

Danksagungen

Viten

Für jede verlorene Seele, die einfach jemanden braucht, der zuhört.

VORBEMERKUNG

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die Spoiler enthält.

Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du auf Probleme stößt und / oder betroffen bist, bleibe damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und an Freunde oder suche dir professionelle Hilfe.

Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.

Carissa und das Carlsen-Team

PROLOG

Dies ist die Geschichte einer gefallenen Auserwählten.

Wie die meisten Legenden ist sie zunächst wenig spektakulär. Denn eigentlich war das Mädchen nichts Besonderes. Und dem Sonnengott stand eine große Auswahl zur Verfügung. War er doch bei den Sterblichen einer der am meisten verehrten Götter. Im Morgengrauen und im Abendrot lagen stets zahllose Opfergaben auf seinen Altären: erlesene Speisen, feine Seidenstoffe und allerlei Kostbarkeiten. Jedes nur erdenkliche irdische Vergnügen wurde ihm gewährt. Doch er war äußerst wählerisch. Nicht jedem wurde seine Gunst zuteil. Nur die makellosesten Gesichter suchte er sich aus, die stärksten Krieger, die besten Magier.

Das Mädchen war nichts dergleichen.

Und mit nichts als einander kamen die beiden Schwestern zu seinem Tempel. Wenn sie hier keinen Unterschlupf fänden, würden sie wieder hinaus in die Welt gestoßen, wo sie der sichere Tod erwartete – wie so viele andere gesichtslose Unschuldige.

So fängt es immer an. In düsteren Zeiten scharen sich die Menschen um das Licht wie Fliegen um ein silbrig schimmerndes Spinnennetz. Genau das sind die Seelen, an denen sich die Götter ergötzen. Denn von niemandem wird man mehr geliebt als von jemandem, der sonst niemanden mehr hat.

Die ältere Schwester konnte man nahezu als schön bezeichnen, abgesehen davon, dass der Gestank ihres mühseligen Lebens an ihr haftete. Der Gestank nach all dem, was sie hatte auf sich nehmen müssen, um dieses Leben überhaupt zu überstehen. Sie hatte sich ein Seidengewand zusammengebettelt, das ihre ansehnlichen Formen betonte und sorgfältig drapiert war, damit man die Schmutzflecken nicht sah. Sie hatte dickes dunkles Haar, volle Lippen, zarte Haut – alles, was den Göttern für gewöhnlich gefiel. Am Altar des Sonnengottes warf sie sich zu Boden. Unaufhörlich strömten Gebete über ihre Lippen. Unter den angewiderten Blicken der Priester verschrieb sie sich dem Sonnengott mit ihrem Glauben, ihrem Leben, ihrer Seele. In den Augen der Priester jedoch war sie es nicht wert, errettet zu werden.

Vielleicht hoffte die junge Frau, die um den Altar herum aufgestellten Kerzen würden zum Leben erwachen – als ein Zeichen, dass der Sonnengott sie auserwählte.

Er nahm ihre Treueschwüre jedoch nur mit vagem Desinteresse zur Kenntnis. Waren ihm an jenem Tag doch Tausende Seelen dargeboten worden, die ebenso verloren waren wie diese.

Nein, nicht die junge Frau war es, die das Interesse des Sonnengottes weckte.

Sondern das Kind an ihrer Seite.

Das kleine Mädchen stand neben ihr und blickte mit großen Augen und wirrem Haar zum Himmel hinauf, auch wenn die Priester es noch so oft ermahnten, demütig den Kopf zu senken. Das Mädchen war gerade einmal acht Jahre alt, doch es ahnte, was ungeachtet der tränenreichen Beteuerungen der älteren Schwester geschehen würde. Sie würden wieder in die Welt hinausgejagt, um von allen Göttern verlassen zu verhungern.

Die jüngere Schwester hatte dem Sonnengott nichts anzubieten. Was würde ein Gott denn auch von einem kleinen Mädchen wollen?

Dennoch schlossen sich ihre Finger um eine kostbare kleine Erinnerung an ihr einstiges Zuhause. Deren Form hatte sich in ihre Handfläche eingebrannt. Diese Erinnerung legte sie als Opfergabe auf den Altar: eine Feder.

Wie das Mädchen selbst war die Feder nichts Außergewöhnliches. Sie war klein, mattgolden, zerknickt und halb zerrupft, weil das Mädchen sie wochenlang umklammert gehalten hatte.

Warum weckte ausgerechnet dieses Geschenk – und dieses Kind – das Interesse des Sonnengottes?

Für gewöhnlich waren seine Auserwählten herausragende Männer und Frauen – Blüten, die in voller Pracht gepflückt worden waren. Das kleine Mädchen war zwar recht hübsch, aber keineswegs eine Schönheit. Es war klug, aber längst nicht brillant. Vielleicht gefielen dem Sonnengott das schelmische Lächeln dieser Sterblichen oder die Sommersprossen auf ihrer Nase.

Vielleicht sind die Götter, ebenso wie die Erdenbürger, auch schlichtweg fasziniert von ihrer eigenen Verdammnis.

Denn der Gott hielt inne und sah durch den Schleier zwischen den Welten auf das kleine Mädchen hinab.

Und das kleine Mädchen sah zu ihm hinauf.

Indessen wurden die Priester der Kniefälle und Tränen der älteren Schwester überdrüssig. Sie packten sie an den Armen und zerrten sie beiseite. Ihr Klagen und das harsche Schelten der Priester verklangen zu einem fernen Rauschen. Die jüngere Schwester jedoch reckte den Kopf gen Himmel.

Und in den vielen darauffolgenden Jahren – Jahrzehnten und Jahrhunderten – würde sie niemals vergessen, wie die Stimme des Sonnengottes klang, als sie sie zum ersten Mal hörte:

Ich sehe dich, mein Kind. Streck deine Hand aus.

Die Magie fiel ihr mit einer solchen Leichtigkeit zu. Als würde sie direkt in ihrem Herzen entfacht. Die Wolken lichteten sich, und das honigfarbene Sonnenlicht wärmte ihr Gesicht. Eine nach der anderen entzündeten sich die Kerzen um den Altar herum.

Schließlich loderte eine Flamme in ihrer Handfläche auf.

Es dauerte einen Augenblick, bis die Priester begriffen, was da gerade geschah. Doch als das Mädchen diese Flamme in den Händen hielt, stockte ihnen vor Ehrfurcht der Atem. Die Schwester sah sprachlos mit großen Augen zu.

Das kleine Mädchen nahm nichts davon wahr. Es blickte nur gen Himmel. Vor lauter Lächeln taten ihm die Wangen weh. Doch sie wurden gewärmt von der Liebe des Sonnengottes. Endlich hatte das Mädchen gefunden, was es sein kurzes, armseliges Leben lang gesucht hatte. Was genau es war, konnte es damals noch nicht benennen. Doch es gibt ein Wort dafür – so muss man wissen –, und es lautet: Bestimmung.

Der Sonnengott dachte, er hätte an jenem Tag eine weitere hingebungsvolle Anhängerin gewonnen. Er konnte sich selbst nicht erklären, was er an diesem Kind so bezaubernd fand, aber das spielte ja auch keine Rolle. Es würde eine weitere Auserwählte in seiner Sammlung werden, die er mit seiner Aufmerksamkeit erfreuen konnte, wann immer es ihm beliebte, und die er ansonsten nicht weiter zu beachten brauchte. Sie würde ihm bis ans Ende ihrer Tage folgen, so wie all die anderen auch.

Er sollte recht behalten. Eine Zeit lang zumindest.

Doch was wäre das für eine langweilige Geschichte!

Diese Geschichte ist die einer gefallenen Auserwählten. Sie fällt mit einem Aufschrei, kämpft mit Zähnen und Klauen um ihr altes Leben. Ohne Unterlass, jahrzehntelang.

Und am Ende reißt sie diese ganze götterverlassene Welt mit sich.

KAPITEL EINS

Die Dunkelheit schien endlos. Die Kerze wollte sich nicht entzünden.

Schweiß lief mir über die Stirn. Ich ließ mich gegen die Stäbe meiner Zelle sinken und heftete den Blick auf die nicht brennen wollende Kerze, die krumm und verstaubt in einer von Spinnweben überzogenen Laterne an einem Haken von der gegenüberliegenden Wand herunterhing. Sie befand sich gefährlich nah an einem schweren Samtvorhang, der früher einmal grün gewesen sein musste, doch nun durch getrocknetes Blut ganz dunkel geworden war.

Ein Funke.

Ein Funke, und die Kerze würde brennen, die Vorhänge entzünden, und dann hätte ich eine Flamme, die ich sogar mit meiner geschwächten Magie manipulieren könnte. Früher hätte ich keine Kerze gebraucht. Ich hätte die Kraft der Sonne einfach so in meiner Handfläche heraufbeschwören können. Mir mit Feuer meinen Weg hier heraus brennen können. Darauf waren Vampire nicht gefasst – auf die Sonne. Erst recht nicht von einem Vampirmädchen mit großen Augen und breitem Lächeln. Das hatte mir schon des Öfteren das Leben gerettet.

Keuchend und mit zusammengebissenen Zähnen zwängte ich meinen Arm zwischen den Stäben hindurch, während mein Blut eine Melodie auf den Boden tropfte. Ich streckte mich aus nach der Magie, die einst so selbstverständlich für mich gewesen war wie das Atmen. Nach dem Gott, der mich einst auserwählt hatte.

Mein Licht, flehte ich stumm. Bitte.

Doch schon seit über einem Jahr erhörte Atroxus meine Gebete nicht mehr. Seit über einem Jahr spürte ich die Wärme seiner Magie nicht mehr an meinen Fingerspitzen. Stattdessen endete jeder Versuch mit Brandwunden auf meiner Haut, als wolle er mich verhöhnen: Was sonst soll die Sonne bei einem Vampir auch anrichten?

Auch diesmal war es nicht anders.

Ich versuchte es, bis mein Körper nicht mehr mitmachte. Dann brach ich zusammen.

Ich presste die Stirn gegen die Stäbe, schloss die Augen, weil sie vor Tränen und Blut brannten. Ich war blutüberströmt. Viel davon war mein eigenes, aber längst nicht alles. Die Soldaten vom Haus des Schattens hatten einen Kaufmann getötet, als sie mich aufspürten. Jetzt sah ich seinen Gesichtsausdruck wieder vor mir, als der Pfeil eines Schattengeborenen seine Kehle durchbohrte. Die Soldaten hatten seinen Körper einfach beiseitegeworfen und sich auf mich gestürzt. Der Kaufmann war freundlicher zu mir gewesen, als ich es verdient hatte. Vielleicht hatte ich ihm leidgetan, eine schmutzige, ausgemergelte Reisende irgendwo im Nirgendwo.

Wie hatten sie mich überhaupt gefunden? Monatelang war ich allein unterwegs gewesen und hatte möglichst keine Spuren hinterlassen. Doch von den drei Vampirkönigreichen verstand sich das Haus des Schattens am besten auf die Kunst der Spionage. Auf Geheimnisse, Emotionen, Wissen. Wenn jemand eine Verbrecherin ausfindig machen konnte, dann waren es die Schattengeborenen.

Ich war noch meilenweit von den Grenzen des Hauses des Schattens entfernt gewesen, doch offenbar wussten sie genau, wo sie nach mir suchen mussten.

Ich wusste, dass sie mich irgendwann finden würden. Genau deshalb hatte ich das Haus der Nacht verlassen. Um Raihn und Oraya zu schützen. Denn ich hatte einen schattengeborenen Prinzen getötet.

Mir schwirrte der Kopf. Vielleicht wegen des Blutverlusts. Vielleicht auch nicht.

Ich griff in meine Tasche. Obwohl ich wusste, dass sie leer war. Die schattengeborenen Soldaten hatten mir alles weggenommen. Ich war kaum bei Bewusstsein gewesen, als sie mich durchsuchten. Ihre Magie hatte meine Gedanken gelähmt, als sie Raihns Briefe an sich nahmen.

Raihns ungeöffnete Briefe.

So viele Briefe. Auch Oraya hatte mir ein paar geschrieben. Sie erreichten mich immer, wenn ich nah genug an der Hauptstadt des Hauses der Nacht war, von wo aus die Briefe mit Magie versendet wurden. Alle ein bis zwei Wochen kehrte ich zurück in die Nähe von Sivrinaj, und ich hütete diese zerknitterten Pergamentstücke wie wertvolle Schätze. Ich konnte mir vorstellen, was darauf geschrieben stand. In Raihns krakeliger Schrift: Wo zur Hölle steckst du, Mische? In Orayas geschwungenen Buchstaben: Zwing mich nicht, dir Jesmine hinterherzuschicken.

Doch ich konnte mich nie überwinden, die Briefe zu lesen.

Ich konnte sie aber auch nicht wegwerfen.

Beides bereute ich nun zutiefst. Noch immer sah ich Raihns Gesicht vor mir, als ich ihm sagte, dass ich fortgehen würde. Seinen Blick, wie der eines todtraurigen Welpen. Angesichts der Erinnerung stieg ein Schluchzer in meiner Kehle auf.

Gute Götter, ich hatte so viele Fehler begangen.

Das plötzliche Mahlen von Stein auf Stein ließ mich aufschrecken.

Die Tür öffnete sich und kaltes Licht fiel auf den Boden. Ich hob den Kopf und wurde mit einem starken Schwindelanfall bestraft. Mehr Blut tropfte aus meinen Wunden.

In der Tür standen eine Frau und ein Mann. Die Frau war eine Adelige. Das sah ich ihr sogleich an. Sie war groß, stand in aufrechter Haltung da und hatte die Hände vornehm gefaltet. Ihr langes kastanienbraunes Haar fiel über ihre Schultern. Sie trug ein smaragdgrünes samtenes Gewand, das ihren Körper eng umhüllte und bis auf den Boden reichte. Die enge Korsage mit tiefem Ausschnitt betonte ihre Brüste. Ein typisches Beispiel für die Mode der Schattengeborenen – edel und teuer. Die Adelige trat vor und musterte mich mit einem kalten, bohrenden Blick.

Etwas an ihr schien mir vage vertraut. Nicht nur ihr Aussehen. Eher etwas, was ich spürte, auch wenn ich sie nicht zuordnen konnte.

Ihr Begleiter schloss die Tür. Ihn erkannte ich sofort: den bulligen Mann mit nach hinten gekämmtem dunklem Haar, feiner Lederrüstung und einem Umhang, der zum Kleid seiner Herrin passte. Mein Blick verharrte auf dem Umhang. Er trug ihn noch immer. In diesem Umhang hatte er mich hierhergeschleppt. Er war getränkt mit meinem Blut.

Die Adelige wartete schweigend, bis ihr Leibwächter die Tür öffnete. Dann betrat sie meine Zelle.

»Steh auf«, befahl sie.

Ihre Stimme klang melodisch, bezaubernder als alles, was ich je gehört hatte. Mein geschundener Körper wollte ihrem Befehl Folge leisten und aufstehen.

Ehe ich überhaupt beschlossen hatte, ihr zu gehorchen, stand ich auch schon.

Schattengeborene Magie. Das wurde mir in dem Moment bewusst. Die Magie der Gedanken und Zwänge, Illusionen und Schatten.

Wenn sich kleine Menschenkinder in einem Land am anderen Ende der Welt abends schaurige Geschichten erzählten, waren die Vampire aus dem Haus des Schattens die Monster, die sie in ihren Albträumen heimsuchten. Natürlich waren auch die Nachtgeborenen mit ihren Flügeln und Schwertern und ihrer gnadenlosen Kampfkunst furchterregend. Und die Blutgeborenen waren auf eine Art beängstigend wie tollwütige Wölfe, bösartig und unberechenbar.

Doch die Schattengeborenen waren wie Geister. Sie manipulierten die Wirklichkeit. Sie tranken die Dunkelheit wie Wein und ergötzten sich an den darin enthaltenen Spuren der Angst.

Die Adelige ging langsam um mich herum. Ich schwankte. Mein Geist hatte ihrem Befehl gehorcht, doch mein Körper war nicht in der Lage, stehen zu bleiben. Der Boden schien sich zu neigen.

Versuch, dich herauszureden, Mische, sagte ich mir. Aber zum vielleicht ersten Mal in meinem Leben schienen Worte viel zu weit entfernt, als dass ich sie hätte finden können, bevor sie mit einem grausamen Lächeln vor mir stehen blieb.

Das war es. Dieses Lächeln.

Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Plötzlich wusste ich, wer sie war. Warum sie mir so vertraut vorkam.

Mit aufgerissenen Augen starrte ich sie an.

Ein Funke von Vergnügen sprang auf mich über, als sie leise lachte.

»Das ist also die Frau, die meinen Bruder auf dem Gewissen hat.« Ihr Lächeln wurde zynisch, dann zu einem Zähnefletschen. »Wie peinlich. Ein Prinz aus dem Haus des Schattens, abgestochen von einer kleinen Schlampe, die er selbst gewandelt hat. Er war schon immer triebgesteuert. Das kommt davon, wenn man sein Leben lang alles kriegt, was man will.«

Sie sah ihm so ähnlich.

Und sie fühlte sich sogar an wie er – ich spürte dieses leichte Echo unserer gemeinsamen Magie. Er hatte mich gewandelt, mir die verfluchten Gaben des Vampirismus aufgezwungen, die ich zu verdrängen versuchte. Doch ihre Magie rührte etwas in mir auf und meine Magie erkannte darin eine Spur meines Erschaffers.

Leugne es, drängte mich der letzte Rest meines rationalen Verstands. Sie haben Raihns Briefe. Deine Schuld zieht das Haus der Nacht in diese Sache hinein. Du musst es leugnen.

Ich musste all meine Kraft zusammennehmen, um ein charmantes Lächeln aufzusetzen.

»Ich glaube, Ihr verwechselt mich …«

Sie verdrehte die Augen. Ihre Magie zerriss meine Erinnerungen wie Klauen ein Stück Papier. Mein Schädel schien zu explodieren, als Szenen aus meiner Vergangenheit vorbeirasten, während sie mein Gedächtnis durchwühlte: die Zitadelle der Morgenröte, das Gesicht meiner Schwester, der blaue Himmel über dem Meer, die Küste des Hauses des Schattens …

Und dann er.

Sie hielt inne. Keuchend stand ich an der Wand mit ihrer Hand an meinem Hals – ich konnte mich gar nicht daran erinnern, wie sie dorthin gekommen war. Der Takt meines unaufhörlich tropfenden Blutes wurde schneller.

Ein Lächeln breitete sich auf ihren Lippen aus.

»Ah, da ist er ja. Der Todestag meines Bruders.«

Wie ein stumpfes Messer fräste sich ihre Magie in meine Gedanken, bis sie die Erinnerung, nach der sie gesucht hatte, heraustrennte.

Der schattengeborene Prinz war ein furchtbar gut aussehender Mann, und als er den Ballsaal betrat, verschlang er mich mit den Augen wie eine willkommene Überraschung. Ich trocknete meine schweißnassen Hände am goldenen Stoff meines absurd prächtigen Kleides. Zehn Minuten zuvor hatte ich mich darin noch wohlgefühlt. Nun verabscheute ich es, weil es so auffallend war. Raihn oder Oraya konnte ich nichts davon sagen. So viel hing davon ab, dass diese Feier ein Erfolg wurde …

Die Adelige drang tiefer in meine Gedanken vor. Schmerz durchzuckte meinen Kopf, als die Nähte zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit aufplatzten.

»Vorsicht, Egrette!«, warnte ihr Leibwächter sie. Seine Stimme klang, als wäre sie eine ganze Welt entfernt. »Du kannst sie nicht töten. Jetzt noch nicht.«

Egrette. Diesen Namen hatte ich schon einmal gehört. Irgendwo machte es Klick. Im Haus des Schattens hatte es nicht nur den Prinzen gegeben, sondern auch eine Prinzessin. Eine zweite Erbin, die Schwester des Mannes, den ich getötet hatte. Doch dieses Wissen flog vorbei und ging in ihrem Überfall auf meine Gedanken unter, sodass ich ihre Antwort kaum hörte.

»Sie wird sowieso bald sterben. Aber vorher will ich sehen, wie sie es getan hat.«

Im Schnelldurchlauf durchforstete sie meine Erinnerungen an die Feier im Ballsaal des Palasts von Sivrinaj – den Putsch, bei dem Raihn überwältigt und entführt worden war, woraufhin Oraya verschwand, um ihn aufzuspüren. Sie überging die Bilder der blutgeborenen Soldaten, die mich in Orayas Schlafgemach sperrten, als Geschenk für den schattengeborenen Prinzen.

Dann hielt sie inne, bei dem entscheidenden Moment, nachdem Oraya mich befreit hatte.

Ich hatte den Prinzen an die Wand gedrängt. Oraya stand hinter mir. Seine Hände waren an meiner Kehle. Ich war so furchtbar wütend.

Dieser Mann hatte mir alles genommen. Er hatte mich in ein Wesen verwandelt, das all der Dinge unwürdig war, denen ich mein gesamtes Leben gewidmet hatte. Seinetwegen hatte ich meine Magie verloren. Seinetwegen hatte mein Gott mich verlassen.

Ich war nur noch beseelt von diesem Hass, als meine Hände das Schwert, das Oraya mir gegeben hatte, fester umschlossen.

Als ich seine Brust mit der Klinge durchbohrte, immer weiter, bis das Schwert in der Wand stecken blieb … bis die makellosen Gesichtszüge des Prinzen erschlafften …

Egrettes Magie klammerte sich an das Bild – an den Anblick ihres Bruders im Angesicht seines Todes.

Sie lächelte.

»Ach, Malach, der Ärmste. Wie traurig!«

Durch ihre Magie spürte ich ihre Emotionen. Traurig? Sie war alles andere als das.

Sie ließ mich los, und ich fiel hart zu Boden.

»Deine Lügen werden dir nicht weiterhelfen«, sagte sie. »Außerdem war seine Ermordung das Nützlichste, was du jemals getan haben wirst.«

Ich versuchte, mich auf den Bauch zu drehen, mich auf Hände und Knie zu stützen. Doch unter den Röcken der Prinzessin kam ein fein beschuhter Fuß zum Vorschein, der mich auf den Steinboden zurückbeförderte. Die Spitze bohrte sich schmerzhaft in meine Wunden.

»Egrette!«, warnte ihr Leibwächter sie abermals.

»Pft. Ein bisschen mehr Blut macht einen umso besseren Eindruck. Meinem Vater wird es gefallen, die Spionin leiden zu sehen.«

Spionin?

»Ich bin keine …«

»Spar dir deine Ausreden. Ich wollte mir das Geschenk nur mal genauer ansehen, bevor ich es ihm überreiche.«

»Geschenk?«

Lallend zog ich das Wort in die Länge. Schwarzes Blut strömte auf den steinernen Boden. Egrette rümpfte angeekelt die Nase.

Ich richtete den Blick auf die nicht brennen wollende Kerze, die hinter Egrette in einer nicht brennen wollenden Laterne stand.

Ich konnte mir so gut vorstellen, wie ihr Gesicht aussähe, wenn Flammen es verschlängen. Vampire brennen anders als Menschen. Menschen schmelzen, aber Vampire entzünden sich wie trockenes Pergament. Ihre Haut reißt auf, schält sich und schwindet dahin, bis nur noch weiße Asche übrig ist.

Früher hätte ich diese Adelige innerhalb weniger Sekunden in Brand stecken können.

Doch nun schnappte ich nur hilflos nach Luft, als sie mich ein weiteres Mal mit dem Fuß stieß.

»Ich habe genug gesehen«, sagte sie. Ihre Stimme wurde immer leiser. Mir fielen die Augen zu. Ich rollte mich um die offene Wunde in meiner Seite zusammen. Der Tod lauerte in den Schatten.

Und mein Gott schwieg noch immer.

Was hätte ich auch anderes erwarten sollen? Warum hätte ich etwas anderes verdienen sollen?

Ich war keine Auserwählte mehr.

Die Kerze wollte nicht brennen.

ALS ICH EIN KLEINES MÄDCHEN WAR, hatte Saescha mir immer Gruselgeschichten über Vampire erzählt.

»Sie sind bösartige Bestien«, sagte sie. »Mehr tot als lebendig, und sie hassen Menschen, weil die Menschen etwas haben, was sie selbst nicht haben können. Und weißt du, was sie am liebsten mögen?«

Manchmal, wenn ich ein bisschen albern war, machte ich ein Spiel daraus. Zehen!, antwortete ich dann kichernd. Ohren! Bauchnabel! Aber meist sagte ich stolz: »Blut!« Denn ich hatte gern recht.

Dann setzte Saescha eine übertrieben ernsthafte Miene auf und schüttelte bedächtig den Kopf. »Nein, Mische. Das ist ein weitverbreiteter Irrtum. Was sie am liebsten mögen, sind Seelen. Sie verschlingen deine Seele mit einem einzigen Biss. Und am allerliebsten mögen sie die Seelen von kleinen sechsjährigen Mädchen mit lockigen Haaren!«

Und dann stürzte sie sich auf mich, kitzelte mich und tat so, als würde sie in meinen Hals beißen, und ich lachte und lachte, bis ich keine Luft mehr bekam.

Die Erinnerung an Saeschas Stimme zog an mir vorbei wie eine einsame Wolke an einem sonnigen Himmel, aber diesmal lachte ich nicht.

Vielleicht war es das, was Saescha gemeint hatte, denn es fühlte sich an, als hätte meine Seele sich aufgelöst. Träume rollten über mich hinweg wie rauschende Wellen an der Küste und spülten mich in die Realität, nur um mich grausam wieder fortzureißen. Egrette hatte beim Durchwühlen meiner Gedanken Chaos hinterlassen. Erinnerungen strömten wie Blut aus aufgerissenem Fleisch, ebenso tödlich wie die Wunden auf meiner Haut.

Ich wusste nicht mehr, wer ich war, wo ich war. Wo die Grenzen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart lagen.

Du wirst hier sterben, sagte ich mir.

Tu etwas, flehte ich mich selbst an.

Doch ich schaffte es nicht, mich in die Wirklichkeit zu schleppen. Ich streckte meine Arme nach einer Sonne aus, die meine Haut versengte. Nach einem Gott, der mir nicht antwortete. Ich sank wieder in meine Traumwelt zurück.

Zunächst dachte ich, die Hände wären auch ein Traum.

Ich wusste nicht, wie lange ich schon dort gelegen hatte, als sich die Gestalt über mich beugte. Ich konnte die Augen kaum öffnen, und selbst als es mir gelang, verschwamm alles. Um mich herum sah ich nur verschwommene Schatten. Ein feiner Duft umwehte mich – kühl und rein, blumig, wie von Frost überzogener Mohn.

Jemand berührte mich. Drehte mich um. Meine Wunden schmerzten so sehr, dass ich aufschrie. Ich konnte nichts mehr erkennen. Mich nicht bewegen. Hilflos schlug ich um mich, doch die Gestalt zischte: »Pst! Schluss damit.«

Sie packte meine Handgelenke und drückte mich wieder auf den Boden.

Ratsch, machte es, als sie mein ohnehin zerfetztes Hemd aufriss. Ich ächzte als Zeichen des Protests, aber …

Die Hände pressten sich auf meinen Bauch, auf meine schlimmsten Wunden.

Ich schnappte nach Luft.

Die Berührung ging mir unter die Haut. Sie strömte in meine Lunge wie Luft, floss durch meine Adern wie Blut. Alles schien so selbstverständlich wie ein vergessenes Lied, eine Hymne, die mir auf der Zunge gelegen hatte und plötzlich wieder einfiel.

»Aufhören …«, stöhnte ich.

»Lass mich dir helfen.« Die Stimme klang nicht tröstlich, sondern barsch und sachlich. Die Hände bewegten sich über meine Wunden, schoben meinen Ärmel hoch. Ich wehrte mich, rein aus Instinkt, denn ich wusste, was meine nackten Arme offenbaren würden – über Jahre angesammelte Brandnarben, die verdiente Bestrafung eines Vampirs, der sich die Magie der Sonne angeeignet hatte.

Symbole meines Scheiterns.

»Aufhören«, versuchte ich zu sagen. Doch ich verlor wieder das Bewusstsein. Ich wurde von den Wellen in die Tiefe gezogen. Mein Besucher rollte meinen Ärmel wieder herunter und legte eine Hand auf meine Stirn.

Doch diesmal fühlte sich die Dunkelheit nicht an wie eine Bestrafung, sondern wie eine Umarmung.

ICH VERSANK IN SELTSAMEN TRÄUMEN.

Ich träumte von einem weiteren Besucher, von vielen schönen Menschen in prächtiger Kleidung und makellosen Uniformen. Von einem engen weißen Kleid und von silbernen Ketten um meine Handgelenke. Von endlosen Befehlen – Hierher! Dorthin! Setzen, aufstehen, Hände ausstrecken! Um der allmächtigen Mutter willen, mach schneller! Ich träumte von Stimmen – der König wird sich freuen, oder? Von Augen und Händen. Von Berührungen, die sanfter schienen als die vorherigen – doch ich wusste, dass sie wesentlich grausamer waren. Dennoch kam ich nie auf den Gedanken, mich zu widersetzen.

Ich träumte von Steinen und einer Sternennacht und von einem Palast aus Messern. Ich träumte von einer Tür und …

Weck sie auf, sagte eine wohlklingende Stimme.

Jemand berührte mein Gesicht.

Plötzlich träumte ich nicht mehr. Wie eine Lawine brach die Wirklichkeit über mich herein – eine eisige Katastrophe.

»Mist«, quiekte ich, ohne nachzudenken. Meine Knie gaben nach, aber jemand packte mich und zog mich wieder hoch.

Hunderte Vampiraugenpaare starrten mich an.

Ich stand mitten in einem prunkvollen Ballsaal, in dem eine Feier im Gange zu sein schien, die dessen Pracht würdig war. Gute Götter, das einzige andere Mal, dass ich einen ebenso prunkvollen Ballsaal gesehen hatte, war im Palast des Hauses der Nacht gewesen – auf genau der Feier, bei der ich den schattengeborenen Prinzen getötet hatte. Was für ein grausamer Witz!

Der Stil dieses Saals unterschied sich allerdings von dem im Palast der Nachtgeborenen. Überall harte Kanten statt runder Formen, scharfes Metall statt glatten weißen Marmors, Samt statt Seide. Mein Blick sprang hin und her, zwischen aufwendig gestalteten Säulen aus glänzendem schwarzem Stahl, die wie verschlungene Rankengewächse aussahen, und den echten Ranken, die an ihnen hochkletterten, gespickt mit schwarzen und roten Rosen. Ich schmeckte geradezu das Blut von den Fingern der Kunsthandwerker, die daran gearbeitet hatten. Es war die Art von Schönheit, bei deren Erschaffung sicherlich jemand gelitten hatte.

Von den Leuten um mich herum ging dieselbe schmerzhafte Anziehungskraft aus. Sie hatten ebenmäßige Gesichtszüge, hohe Wangenknochen und volle Lippen, die Haare entweder streng hochgesteckt oder wie ein sanfter Wasserfall über die Schultern fließend. Ihre Kleidung war prachtvoll, Männer- und Frauenkörper wurden von meisterhaft geschneidertem Samt und Brokat in Szene gesetzt. Die blutbefleckten Brüste der Frauen hoben und senkten sich über engen Korsagen. Die goldverzierten Jacketts der Männer, die vermutlich einmal bis zu ihren Hälsen zugeknöpft gewesen waren, waren gelockert und ließen schwarze und rote Spuren erkennen.

Der Geruch nach Blut – nach warmem süßem Menschenblut – ließ meine Knie beinahe wieder nachgeben. Mir knurrte der Magen und das Wasser lief in meinem trockenen Mund zusammen. Gute Götter, wann hatte ich das letzte Mal getrunken? Mein Blick fiel auf einen Blutverkäufer, der zusammengesackt an einer Festtafel lehnte. Blut lief ihm die Kehle herunter, auch sein Oberschenkel blutete durch den zerrissenen Stoff seiner Kleidung. Beschämt musste ich mich zwingen wegzusehen.

Ich trug ein weißes Kleid von ähnlichem Stil wie die anderen – enger Brokat mit einer so einschnürenden Korsage, dass meine Rippen schmerzten. Der Stoff war hauchdünn und blutdurchtränkt von meinen Wunden – Schwarz breitete sich auf meiner Taille, an meiner rechten Schulter und meinem linken Unterarm aus wie die Blätter einer Rosenblüte.

Das war so gewollt, stellte ich fest. Ein Teil der Präsentation.

Ich spürte den Druck, der aus allen Richtungen auf meine Gedanken einwirkte und an meiner Angst zerrte wie gierige Finger an der Haut eines toten Truthahns, doch ich hielt mich aufrecht, hob den Kopf und zog die Mauern in meinem Inneren so hoch, wie mein schwacher Geist es vermochte.

Und ich musste alles in mir mobilisieren, damit diese Mauern oben blieben, als mein Blick auf den Mann vor mir fiel.

Oh, gute Götter!

»Vater«, sagte die Adelige, die in meiner Zelle gewesen war und meine Gedanken durchwühlt hatte, mit ruhiger Stimme, die dennoch den riesigen Saal erfüllte. »In der verheißungsvollen Nacht des Jahrestags deiner Geburt überreiche ich dir mein Geschenk: die Mörderin deines Sohnes.«

Der König vom Haus des Schattens richtete seinen Blick auf mich. Und dieser Blick zeugte von einem Hass, der für ein ganzes tausendjähriges Leben reichte.

KAPITEL ZWEI

Ich wusste sofort, dass alles stimmte, was man sich über ihn erzählte.

Selbst die Menschen wussten alles über die Könige von Obitraes, dem Land der Vampire. Schließlich hatten Vampirherrscher Jahrhunderte Zeit, um ihre mythenumwobenen Paläste zu errichten.

In den Menschennationen sprach man nur im Flüsterton über sie, wie über Monster.

In Obitraes sprach man über sie wie über Götter.

Im Laufe der Jahre hatte ich alle Geschichten gehört. Vincent, Orayas Vater und einstiger König der Nachtgeborenen, war so gnadenlos gewesen wie sein sagenhaftes Schwert, skrupellos und eiskalt wie die Nacht. Dante, der König der Blutgeborenen, war eine legendäre Bestie gewesen, mehr Zähne und Klauen als Mann. Eines Tages würden auch Raihn und Oraya zu Legenden werden, und ich freute mich schon darauf, sie zu hören.

Neben Raoul, dem König des Hauses des Schattens, verblassten sie jedoch alle.

Er war nicht nur der älteste Vampirkönig, sondern auch derjenige, der sich am längsten an der Macht hatte halten können. Wie die meisten Vampirherrscher hatte er seiner Mutter die Krone vom abgetrennten Kopf gerissen, noch bevor er sein Schwert gesäubert hatte. Vor zwei Jahrhunderten hatte er das Haus des Blutes ohne eine einzige Schlacht beinahe zerstört, indem er Folter und Spione statt Krieger eingesetzt hatte. Man erzählte sich, er könne Gedanken aus Köpfen pflücken wie Trauben von einer Weinrebe und sie ebenso leicht zerdrücken. Leute versklaven, ohne auch nur einen Finger zu rühren.

Als Mensch hatten mir diese Geschichten gefallen, weil ich Fantasien mochte. Und das waren sie für mich gewesen: Fantasien. Mythen und Legenden.

Doch in dem Moment, als der König der Schattengeborenen seinen Blick auf mich richtete und ich spürte, wie sich seine Präsenz über meine Gedanken senkte wie die Decke der Nacht über den Horizont, wurde mir bewusst, dass ich mich geirrt hatte. Dass alles stimmte, was man sich über ihn erzählte.

Ich fragte mich, ob es der Mensch in mir war, der unwillkürlich den Drang verspürte, sich umzudrehen und loszurennen.

Oder vielleicht war es der Vampir, der durch animalischen Instinkt erkannte, wer hier der Überlegene war.

Doch ich rannte niemals vor etwas davon. Nicht einmal dann, wenn ich es sollte.

Stattdessen tat ich, was ich immer tat: Ich strahlte den Mistkerl mit einem breiten Lächeln an.

Neben ihm starrte mich eine blonde Frau an – bestimmt seine Gemahlin –, mit etwas subtilerer, aber ebenso blanker Wut wie der ihres Ehemanns. Nahezu reglos, ohne erkennbar zu atmen, hatte sie ihre Hand auf Raouls Arm gelegt. Sie sah mich an, als brennten ihre Zähne darauf, sich in meine Kehle zu bohren.

Sie war gefährlich. Das kleine Rasiermesser, mit dem niemand rechnete, weil alle Blicke nur auf das Schwert ihres Mannes gerichtet waren.

Jemand versetzte mir einen unsanften Stoß zwischen die Schulterblätter. Dadurch sollte ich auf die Knie gezwungen werden, doch ich fing mich und hob den Kopf, als Egrette auf mich zuschritt.

»Ich habe sie selbst gefangen genommen, Vater.« Ihre stolzerfüllte Stimme drang durch den ganzen Ballsaal. »Es hat ein Weilchen gedauert, aber meine Spione haben sie schließlich ausfindig gemacht. Nur ein paar Meilen nördlich unserer Grenzen. Zweifellos im Auftrag des Hauses der Nacht. Ich habe überlegt, ob ich sie direkt umbringen sollte, aber ich dachte …« Ein maliziöses Lächeln breitete sich auf ihren rubinrot geschminkten Lippen aus. »Vielleicht möchtest du als Erster zubeißen.«

Ich zählte eins und eins zusammen.

Mein Kleid. Die Feier. Egrettes Stimme, zu laut, zu überzeugt, zu grausam. Wie sie ihren Vater alle paar Sekunden ansah, als könne sie das Ende ihrer Rede und die Reaktion ihres Vaters kaum erwarten.

Ich hatte ein Talent dafür, Leute zu durchschauen. Und nun blickte ich Egrette an und sah Verzweiflung.

Ich war ein Werkzeug, mit dem sie die Gunst ihres Vaters erlangen wollte. Etwas, was ihr vermutlich nie gelungen war.

Sollten die Götter mich doch holen! Ich würde als Bauernopfer im Drama einer fremden Familie sterben.

Raoul starrte mich an, ohne mit seinen alterslosen Augen zu blinzeln. »Das Haus der Nacht«, sagte er bedächtig. Dann lachte er auf. Seine grausame Freude schlängelte sich durch die Luft und grub sich unter meine Schädeldecke.

Plötzlich sprang er auf. »Das Königreich der Krähen und Fledermäuse schickt mir Spione? Was fällt Neculai eigentlich ein?«

Irritiert runzelte ich die Stirn.

Neculai? Neculai Vasarus war lange vor Raihn, noch vor Vincent, der König des Hauses der Nacht gewesen – und vor über zweihundert Jahren von Vincent getötet worden.

Das heitere Gelächter im Saal verstummte. Peinlich berührt sahen die Gäste sich an. Egrette machte einen weiteren Schritt nach vorn und blickte abwechselnd die Menge und ihren Vater an.

»Neculai hatte es verdient, sein Königreich so untergehen zu sehen, wie es geschehen ist«, sagte sie. »Ja, Vater, die Nachtgeborenen waren schon immer viel zu dreist.«

Ein vergeblicher Versuch, seinen Fauxpas zu überspielen.

Auf Raouls Stirn erschien eine Falte der Verwirrung. Er rieb sich die Schläfen. »Vincent«, sagte er, als müsse er es sich ins Gedächtnis rufen. »Vincent besitzt die Frechheit, mir Spione zu schicken? Ich … ich schicke sie ihm in Stücken zurück, so wie früher …« Dann wandte er sich mit einem Zähnefletschen seiner Frau zu. »Das hätte nicht passieren dürfen. Wo ist Malach? Hol ihn her.«

Seine Wut hatte sich nun auf einen König gerichtet, der auch schon tot war. Und er verlangte nach seinem toten Sohn. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm.

»Holt ihn her. Sofort!«, befahl er barsch. Im nächsten Moment kam es mir vor, als würde die Luft zerbersten.

Ich krümmte mich, als Schmerz meinen Schädel durchfuhr. Ein tiefes Brummen vibrierte in meinen Ohren. Der Saal wurde dunkler, Schatten tropften von den Wänden wie Blut aus einer aufgeschlitzten Kehle. Ich konnte nicht atmen. Nicht denken. Ich schaffte es, den Kopf gerade weit genug zu heben, um zu sehen, dass sich auch die anderen an die Köpfe fassten. Die menschlichen Blutverkäufer waren zu Boden gesunken, sie rollten die Augen nach hinten und hatten Schaum an den Lippen.

Die Königin griff nach dem Arm ihres Mannes, drückte ihm ein Weinglas in die Hand und half ihm, es zum Mund zu führen. Er trank einen großen Schluck.

Ebenso plötzlich war alles vorbei. Das Geräusch. Die Schmerzen. Die Dunkelheit.

Einfach vorbei.

Zitternd richtete ich mich auf. Die Gäste rieben sich die Augen und die Stirnen. Niemand ließ sich anmerken, was gerade geschehen war. Zunächst wunderte mich das.

Es war wohl nicht das erste Mal, dass so etwas passierte.

Raoul war nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, und das bedeutete gleichermaßen den Verlust der Kontrolle über seine Magie. Für das Haus des Schattens war das nicht nur peinlich. Es war eine tödliche Gefahr.

Der König des Hauses des Schattens war zu einem enormen Risiko geworden.

Vielleicht konnte man mir diese Erkenntnis vom Gesicht ablesen, denn Egrette sah mich an, und sogleich hörte ich ihre Stimme in meinem Kopf:

Kein Wort, Spionin. Halt bloß die Klappe!

Raoul hatte sich wieder beruhigt, seine Augen blickten wieder klar. Er ging auf mich zu. Mit der Zeit verlieren Vampire viele ihrer menschlichen Merkmale. Uralt, wie Raoul war, musste er nicht einmal mehr blinzeln.

»Du hast meinen Erben getötet.«

Er zerpflückte meine Erinnerungen so leicht wie die Spalten einer Orange. Wieder spürte ich das Schwert in meinen Händen, schmeckte das Blut des Prinzen, das mir ins Gesicht gespritzt war. Als ich es mir in jener Nacht von den Lippen leckte, hatte ich mich umgedreht, damit Oraya nicht sah, wie sehr mir dieser eisenhaltige Geschmack gefiel.

Die Magie des Königs schien mir abstoßend. Und dennoch rief sie nach mir und ich nach ihr, als spürte sie die Spur meines Erschaffers.

»Mein Geschenk ist mehr als nur ein Akt der Vergeltung, Vater«, sagte Egrette. »Ja, sie hat Malach getötet. Aber wir alle wissen, dass sie nicht allein dafür verantwortlich war. Richte sie für ihr Verbrechen hin. Schick sie dem Haus der Nacht in Einzelteilen. Zeig dem Sklavenkönig und der Halbblutkönigin, was wir von ihrem Verrat halten.«

Als ich das hörte, blieb mir fast das Herz stehen.

Sogleich hatte ich Raihns und Orayas Gesichter vor Augen, wenn sie meinen Kopf in einer Kiste erhielten. Sie würden einen Krieg beginnen, meinetwegen, auf die Gefahr hin, dass ihre noch auf wackeligen Beinen stehende Herrschaft das nicht überstehen würde. Sie würden dem Haus der Nacht meinetwegen ein Ende setzen. Ohne zu zögern – keine Frage. Ich war fortgegangen, um sie zu schützen, und letztendlich würde ich sie trotzdem vernichten.

Raoul hielt inne. Der Vorschlag seiner Tochter hatte sein Interesse geweckt.

Die kurze Ablenkung verschaffte mir gerade genug Zeit, um meine Emotionen hinter den Mauern zu verbergen, die ich in meinem Kopf errichtet hatte. Ich zwang mich zu einem Lachen. »Ach, gute Götter. Sehr schmeichelhaft, aber der König und die Königin interessieren sich einen Dreck für mich …«

»Sei still!«, befahl Raoul, und sofort hielt ich den Mund. Das schwindelerregende Verlangen, es ihm recht zu machen, überkam mich.

Sei still. Sei still. Sei still.

Der König hob mein Kinn. Seine Hand fühlte sich viel zu glatt an, viel zu kalt. Abstoßend, aber ich konnte mich nicht abwenden. Er schlich sich in meine Gedanken, obwohl ich hastig die Türen zuschlug wie eine Jugendliche, die ihren Liebhaber vor ihren Eltern im Kleiderschrank versteckt.

Natürlich fand er die Erinnerung – die Erinnerung an den Tod seines Sohnes. Die Erinnerung an ein Gesicht, das seinem so sehr ähnelte, an Augen, die glasig und leer wurden, als sich mein Schwert durch seine Brust bohrte. Wieder und wieder spulte Raoul diese Erinnerung ab.

Und in dem Moment wurde mir klar, dass ich nichts dagegen tun konnte, was gleich passieren würde.

Raoul ließ mich los. »Auf die Knie!«, befahl er.

Auf die Knie. Knie. Knie.

Meine Knie schlugen hart auf dem Marmorboden auf.

Ich würde sterben.

»Das ist wirklich ein Geschenk, meine Tochter«, hallte seine Stimme durch den Saal. »Zeigen wir dem Haus der Nacht, was wir mit Mördern machen.«

Tränen brannten in meinen Augen. Das gespannte Raunen der Anwesenden verklang zu einem Hintergrundrauschen. Egrette gab ihrem Leibwächter einen Befehl, den ich nicht hören konnte. Die Gäste lachten. Schwerter wurden gezogen. Gleich würde das Urteil vollstreckt.

Raouls Befehl kontrollierte meine Muskeln und hielt mich fest auf dem Boden. Aber hätte ich dagegen angekämpft, wenn ich gekonnt hätte? Wie lange konnte man dem Tode entrinnen? Schon in jener Nacht, als mein Gott mich verlassen hatte, hatte ich das Gefühl gehabt, sterben zu müssen. So lange war ich der Erlösung schon hinterhergejagt. Sie würde mir niemals zuteilwerden.

Vielleicht war der Tod das beste Ende.

Aber – bei den Göttern! – Raihn und Oraya. Das war die einzige Ungerechtigkeit. Dass mein Tod der Zerstörung ihres jungen Königreiches dienen würde.

Ich hatte sie im Stich gelassen. So wie die anderen.

Jemand packte mich an den Haaren und riss mir den Kopf in den Nacken, sodass meine Kehle entblößt war.

Ein Schwert wurde geschwungen …

»Halt!« Eine tiefe Stimme dröhnte durch den Ballsaal. »Halt. Ich brauche sie noch.«

KAPITEL DREI

Stille.

Eine Sekunde verging. Noch eine.

Ich öffnete die Augen. Es dauerte einen Moment, bis mir bewusst wurde, dass ich noch lebte.

Raoul hatte mich nicht mehr in seiner Gewalt, doch die Wache hinter mir hielt mich noch immer an den Haaren fest, sodass ich den Kopf nicht bewegen konnte. Raoul starrte an mir vorbei zur Tür. Er hatte eine Hand gehoben – ein wortloser Befehl, der mir gerade das Leben gerettet hatte.

Vorerst.

Die Gäste waren verstummt und wechselten schockierte Blicke. Auch sie starrten zur Tür.

»Verschwendung«, sagte der König und zog das Wort gehässig in die Länge.

Hinter mir lachte Egrette auf. »Unseren Bruder rächen, Verschwendung?«

Unseren Bruder?

Ich überlegte, was ich über die schattengeborene Königsfamilie wusste. Raoul hatte zwei eheliche Kinder – zumindest bis ich eines von ihnen getötet hatte. Aber ich hatte Geschichten über ein drittes gehört. Alte Geschichten, jahrhundertealt. Über einen unehelichen Sohn, der früher Raouls Spionagetruppen angeführt hatte, bevor er …

Ja, was war eigentlich mit ihm passiert? War er nicht umgekommen?

»Eine tote Gefangene ist nutzlos«, hallte die Stimme durch den Saal. »Sie jetzt zu töten, wäre ein dummer Fehler.«

Dumm.

Damit hatte er den König des Hauses des Schattens gerade als dumm bezeichnet.

Alle im Saal hielten den Atem an. Raouls Gesicht nahm einen gefährlich ruhigen Ausdruck an.

»Es wäre … kurzsichtig, Vater«, sagte die Stimme, um die Worte abzuschwächen, doch der Schaden war schon angerichtet. Es war offensichtlich, dass Raoul sich zusammenreißen musste, um nicht unser beider Tod zu befehlen.

Warum tat er es nicht? Obitraeische Könige hatten schon für deutlich weniger Respektlosigkeit Todesurteile gefällt.

Doch stattdessen fragte Raoul nur in kühlem Tonfall: »Was willst du hier?«

»Sollte ein Sohn nicht an der Geburtstagsfeier seines Vaters teilnehmen?«

Egrette lachte spöttisch. »Roll lieber den Teppich ein, Elias«, wies sie ihren Leibwächter im Pseudoflüsterton an. »Es ist schon ein paar Jahrhunderte her, dass er seinen Käfig verlassen hat. Er ist bestimmt nicht stubenrein.«

Das brachte die übrigen Gäste zum Lachen.

Doch der König hob wieder die Hand, diesmal nicht an die Wachen gerichtet, sondern an seine Tochter und seine Gäste. Dann rieb er sich die Schläfen, als hätte er plötzlich starke Kopfschmerzen bekommen.

»Es reicht. Es reicht.« Er wandte sich dem Neuankömmling zu und starrte ihn zornig an. »Sag, was du zu sagen hast, Asar. Ich werde langsam müde und bekomme Durst, und das fördert nicht gerade meine Geduld.«

Asar.

Mir gefror das Blut in den Adern.

Der Name war das fehlende Puzzleteil, das meine vagen Erinnerungen an die Legenden vervollständigte.

Asar Voltari. Der Geistergänger.

Die Geschichten passten eher zu einem Mythos als zu einem Mann, selbst gemessen an den grauenhaften Maßstäben von Vampirlegenden. In meiner Erinnerung vermischten sie sich alle: düstere Erzählungen über Folter und Spionage, blutige Aufträge, die mit noch blutigeren Mitteln erfüllt worden waren. Jeder König hat jemanden, der die Drecksarbeit für ihn erledigt.

Ich hatte schon sehr lange niemanden mehr über ihn sprechen hören. Gute Götter, ich hatte einfach angenommen, er wäre schon lange tot oder habe nie wirklich existiert.

Wenn das mein Retter sein sollte, wäre der Tod vielleicht tatsächlich eine Gnade.

Ich versuchte, den Kopf zu heben, doch die Wache drückte ihn wieder nach unten und presste meine Wange fest auf den Boden. Ich stieß einen halblauten Fluch aus.

Schritte durchbrachen die Stille.

Bedächtig. Langsam. Wohlüberlegt.

Ein Paar Stiefel kam in mein Sichtfeld – einst fein, aber nun abgewetzt, einst smaragdgrün, jetzt fast schwarz. Ein kühler, blumiger Duft wehte über mich hinweg, quälend vertraut, aber verschwunden, bevor ich ihn zuordnen konnte.

Wieder versuchte ich, den Kopf zu heben, doch die Wache drückte ihn wieder auf den Boden, diesmal so heftig, dass mein Schädel auf dem Marmor aufschlug. Ich sah Sterne.

»Mist«, zischte ich.

»Es reicht«, fuhr die Stimme die Wache an. »Lass sie aufstehen.«

Durch den Aufprall und die Nachwirkungen von Raouls Magie sah ich alles nur noch verschwommen, aber ich stemmte mich hoch auf die Hände. Der Boden schwankte.

Gute Götter. Konnte ich überhaupt stehen?

Du kannst, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf mir zu. Ich war mir nicht sicher, ob ich es mir nur eingebildet hatte.

Ich hob den Kopf gerade weit genug, um eine Hand erkennen zu können, die mir entgegengestreckt wurde – hellbraune Haut und lange Finger.

Doch ich nahm sie nicht. Ich zwang mich, aus eigener Kraft aufzustehen, und schaffte es fast, ohne zu schwanken, obwohl sich mir vor Übelkeit beinahe der Magen umdrehte. Dann hob ich – endlich – den Blick.

Unwillkürlich schnappte ich nach Luft.

Er musste einmal sehr gut aussehend gewesen sein – »schön« wäre vermutlich treffender. Seine ausdrucksstarken Züge wirkten wie von einem Bildhauer geschaffen. Markante, fein geschnittene Konturen. Geschwungene Augenbrauen über intensiv blickenden dunklen, fast schwarzen Augen. Eine Nase wie gemeißelt. Seine Nasenflügel blähten sich leicht, als sich unsere Blicke trafen. Sein dichtes schwarzes Haar fiel ihm in Wellen über die Stirn. Der einst aufwendige Haarschnitt war wohl schon lange vernachlässigt worden. Er war sehr groß und hatte breite Schultern. Der oberste Knopf seines Hemdes war geöffnet und gab den Blick auf seine kräftige Brustmuskulatur frei. Keine Falten, keine Anzeichen von Altern. Nahezu unerträgliche Vampirperfektion.

Doch da endete die Perfektion auch schon.

Auf den vielen Reisen im Laufe meines Lebens hatte ich noch nie Narben wie diese gesehen.

Sie zogen sich über seine linke Gesichtshälfte wie dornige Ranken und gruben sich tief in sein Fleisch, schwarz und leuchtend blau, als hätte sich das, was auch immer sie verursacht hatte, unter seine Haut, seine Muskeln und Knochen bis in seine Seele gefressen. Sie begannen unter seinem Kragen und verliefen über die Muskeln seines Halses, seinen Kiefer, seinen Wangenknochen, sein Ohr. Und sein linkes Auge …

Keine Pupille. Keine Iris. Ein Meer aus silbernen Wolken, die ständig in Bewegung waren und rauchige Lichtschwaden aussandten.

Wer oder was hatte ihm das angetan? Diese Frage ließ die neugierige Priesterin in mir aufleben, das Mädchen, das einst sein Leben den magischen Möglichkeiten der Welt gewidmet hatte. Ich konnte meinen Blick nicht davon abwenden.

Asar hielt lange Blickkontakt. Mir war gar nicht bewusst, wie lange, bis er seinen Blick abwandte und sich räusperte. Er sah auf meine Handgelenke, die vor meinem Körper gefesselt waren.

Seine langen Finger legten sich um meine Hand. Bei der Berührung bekam ich eine Gänsehaut. Tief in meiner Brust machte sich Verwirrung breit, die gegen die Stäbe ihres Käfigs schlug.

Asar kniff die Augen zusammen und sah mich für den Bruchteil einer Sekunde an, bevor er sich wieder abwandte. Ganz kurz spürte ich seine Überraschung, die er allerdings viel besser verbarg als ich meine.

Mit einer schnellen Bewegung schob er meinen linken Ärmel hoch.

Ich versuchte, meinen Arm wegzuziehen, doch er hielt mein Handgelenk fest. Der kühle Luftzug, der auf meinen Arm traf, war demütigend. Ich wollte nicht hinsehen. Doch mein Blick fiel trotzdem auf meine Haut.

Was war ich doch für eine Heuchlerin, dass mich Asars Narben schockiert hatten, obwohl meine eigenen mittlerweile so entsetzlich aussahen. Normalerweise sah ich sie mir nicht öfter an als unbedingt nötig, und hier im Licht erschreckte es mich einmal mehr, wie grotesk sie inzwischen geworden waren.

Zu Beginn waren es nur leichte Spuren gewesen, die sich auf meine Armbeuge beschränkten. Doch nach meiner Wandlung wurde ich jedes Mal, wenn ich Atroxus’ Magie einsetzte – Flammen oder die Macht der Sonne heraufbeschwor –, mit einer neuen Brandwunde bestraft. Ich war so froh, dass mein Gott mir trotz der Wandlung meine Magie gelassen hatte, dass es mich gar nicht interessierte. Die meisten Menschen, die die Götter des Weißen Pantheons verehrten, hatten nicht annähernd so viel Glück. Und verdiente ich diese Bestrafung nicht auch, weil ich zu dem geworden war, was ich nun war? Schließlich waren Vampire natürliche Feinde des Lichts.

Doch im Laufe der Jahre wurden die Verbrennungen schlimmer. Und das vergangene Jahr war am schlimmsten gewesen, da Atroxus mir meine Magie nun verwehrte. Die Narben verliefen von meinen Handgelenken bis über meine Ellbogen. Manche sonderten noch Eiter und schwarzes Blut ab, weil ich in der Zelle versucht hatte, eine Flamme heraufzubeschwören.

Kein Stückchen Haut war unversehrt.

Behutsam schob Asar den Ärmel über meinen Ellbogen und mied die frischsten Wunden – erstaunlich rücksichtsvoll.

»Da«, sagte er.

Egrette und ihr Leibwächter hatten sich neben dem König postiert. Nun folgten alle drei Asars Blick – auf meine Tätowierung, die unter dem Narbengewebe kaum noch zu erkennen war.

Gute Götter, sie war so hässlich geworden.

Früher war die Tinte so hell wie die Morgenröte gewesen, die sie symbolisierte, und hatte dank Atroxus’ Segen geradezu gestrahlt. Der goldene Vogel saß auf meinem Unterarm, und seine Federn wanden sich um meinen Ellbogen. Seine Silhouette zeichnete sich vor Flammen ab – ein Phönix, das Symbol der Auserkorenen vom Orden der Morgenröte. Zumindest sollte er das darstellen. Saescha hatte mich immer damit aufgezogen, dass ich dem Künstler eine Vorlage gegeben hatte, die eher an einen Amarant erinnerte, eine invasive, häufig vorkommende Singvogelart, als an einen Phönix. »Das passt zu dir«, hatte sie kopfschüttelnd gesagt. »Einfach eine spontane Änderung, und schon hast du eine Plage am Arm.«

»Das ist doch keine Plage«, hatte ich geantwortet und mein noch immer schmerzendes Tattoo liebevoll gestreichelt. »Nur realistischer, Saescha.«

Mittlerweile war es alles andere als das. Das Tattoo war kaum noch zu erkennen. Die Tinte war matt und verschwommen, das Strahlen schon lange verblasst und die pinkfarbenen, goldenen und roten Schattierungen zu einer schmutzig braunen Mischung geworden.

Raoul, Egrette und Elias wirkten wenig beeindruckt.

»Und?«, fragte Egrette, sichtbar verärgert, weil die Übergabe ihres grandiosen Geschenks unterbrochen worden war.

»Das ist ein Symbol der Auserkorenen der Morgenröte«, sagte Asar. »Mit einer Morgentau-Trinkerin können wir Nützlicheres anfangen, als sie abzuschlachten.«

Ich war überrascht – vielleicht sogar beeindruckt –, weil er genug über die Menschennationen wusste, um eine Gemeinschaft von Atroxus’ Anhängern anhand eines Tattoos zu erkennen. Doch noch stärker als das war meine unwillkürliche Reaktion darauf, wie er mich genannt hatte. Morgentau-Trinkerin. So hatte mich schon sehr lange niemand mehr bezeichnet.

Egrette lachte spöttisch. »Du willst diese Gelegenheit wegen eines alten Tattoos verstreichen lassen?«

Asar sah sie verächtlich an. »In Obitraes ist Atroxus’ Magie eine seltene Ressource. Und ich brauche sie für meinen Auftrag.« Das sagte er, als spräche er mit einem Kind. Egrette schien es körperliche Schmerzen zu bereiten, nicht die Augen zu verdrehen.

Seinen Auftrag?

»Zahllose Gewandelte haben zu ihren Menschenzeiten Mitglieder des Weißen Pantheons verehrt«, giftete Egrette ihn an. »Alle wurden von ihren Göttern verlassen, sobald sie zu Vampiren wurden. Bei ihr war das mit Sicherheit nicht anders. In ihr steckt nichts mehr von Atroxus’ Magie.«

Ihre Worte stießen durch meine Rippen, und Scham blutete aus der Wunde.

Natürlich hatte sie recht.

Doch in ihrer Stimme, unter all dem Hochmut und der vermeintlichen Überlegenheit, lag eine Spur Verzweiflung. Sie warf ihrem Vater einen unsicheren, beinahe flehenden Blick zu.

»Du kannst die Vergeltung nicht länger verschieben, Vater …«, begann sie.

»Die dunkle Mutter hat mir einen Auftrag erteilt.« Asars Stimme durchschnitt die Luft wie ein gezogenes Schwert, unerbittlich und eiskalt. »Willst du der dunklen Mutter etwa wegen deiner billigen Rachegelüste etwas verwehren?«

Mir stockte der Atem.

Dunkle Mutter?

Nyaxia?

Nyaxia war die Göttin der Vampire.

Womit konnte Nyaxia ihn beauftragt haben? Wofür brauchte er Atroxus’ Magie? Das konnte nichts Gutes bedeuten.

»Sie wird dir nichts nutzen«, sagte Egrette.

Asar blickte mir herausfordernd in die Augen. »Stimmt das?«

Überrumpelt blinzelte ich ihn an. Nicht nur die beiden hatten über mich gesprochen, als wäre ich gar nicht da, und ich war nicht darauf gefasst, direkt angesprochen zu werden. »Ob das …?«

»Kannst du Atroxus’ Magie anwenden?«

Er sprach wohlüberlegt und betonte jedes Wort. Ich hatte den Eindruck, er kannte die Antwort – oder glaubte, sie zu kennen. Er machte ohnehin nicht den Eindruck, als gehörte er zu der Sorte Mann, der Fragen stellte, deren Antworten er nicht schon kannte.

Die Antwort lag mir auf der Zunge.

Doch wenn ich die Wahrheit sagte, wäre das mein Tod. Davor an sich hatte ich längst keine Angst mehr. Aber ich dachte an Raihn und Oraya und an meinen Kopf in einer Kiste und an einen Krieg, den sie nicht überleben würden.

Die Entscheidung fiel mir leicht.

»Selbstverständlich kann ich das.« Ich zwang mich zu einem Lächeln – strahlender, als ich mich fühlte. »Das Tattoo hat zwar schon bessere Zeiten erlebt, aber das gilt nicht für die Magie. Die ist noch deutlich vorhanden.«

Asar wirkte selbstzufrieden. Egrette genervt. Raoul noch nicht überzeugt.

Doch bevor einer von ihnen etwas sagen konnte – bevor ich es mir anders überlegen konnte –, streckte ich meinen Arm aus. »Ich werde es Euch beweisen.«

Asar ging einen Schritt zurück, um mir Platz zu machen. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem leichten Grinsen.

Wenn er wüsste, wie voreilig dieses Grinsen war. Ich hatte das Ganze nicht durchdacht.

Langsam streckte ich meine Finger und öffnete meine Handfläche. Mein Herz raste. Ich wusste, dass sie es alle spüren konnten, auch wenn ich mentale Mauern um meine Lüge errichtet hatte.

Niemand sprach. Hunderte Augen waren auf mich gerichtet und beobachteten mich mit gierigem Interesse.

Ich hatte das Gefühl, wieder acht Jahre alt zu sein. Ich stand wieder auf den Stufen der Zitadelle, und mein Schicksal hing von einer flehentlichen Bitte an eine Gottheit ab.

Damals war ich noch so jung gewesen, so rein, so unberührt. Eine perfekte Gabe für einen perfekten Gott. Nichts als Potenzial.

Doch all das war ich längst nicht mehr. Ich war beschmutzt, elendig und unumkehrbar befleckt von meinen Fehlern. Ich hatte dem Gott, der mir einst alles geboten hatte, nichts mehr zu bieten.

Aber für wie naiv man es auch halten mag, ich hatte noch immer meine Hoffnung.

Mein Licht, flehte ich. Ich weiß, ich habe dich enttäuscht. Ich weiß, ich verdiene dich nicht. Doch ich rufe dich ein letztes Mal. Bitte erhöre mich.

Stille.

Was auch sonst, wenn nicht Stille? Genau die Stille, die ich seit einem endlos scheinenden Jahr Nacht für Nacht gehört hatte.

Meine Augen brannten. Meine Hand war leer.

Doch dann: die Stimme. Sie klang genau wie an jenem Tag auf den Stufen der Zitadelle.

Ich sehe dich, A’mara. Öffne deine Hand.

Zunächst dachte ich, ich hätte es mir nur eingebildet. Doch dann durchflutete mich diese unverkennbare Wärme. Sie erleuchtete meine Seele, wie die Morgenröte mir einst das Gesicht gewärmt hatte, euphorisch, unverwechselbar.

Eine Flamme loderte in meiner Handfläche auf, so überwältigend wie eine zweite Chance.

Ich war wieder das kleine Mädchen, das von seinem Gott errettet worden war.

Ich musste fast laut lachen, und meine Wangen schmerzten vor Grinsen. Es verlangte mir meine ganze Selbstkontrolle ab, nicht in Tränen auszubrechen. Selbst die frische Brandwunde auf meinem Arm spürte ich kaum. Noch eine weitere Narbe in meiner Sammlung. Und was machte das schon? Was war eine einzige Narbe im Vergleich zu dem hier?

Ich richtete meinen Blick auf Asar, der anerkennend schmunzelte. Er wandte sich um zu seiner Schwester, als wolle er sagen: Wusste ich’s doch.

Ich strahlte vor Freude. »Seht Ihr?«

Sie schienen meine erstickte Stimme nicht zu bemerken. Raoul verschränkte die Hände hinter dem Rücken und drehte sich um.

»Also gut«, sagte er. »Nimm sie mit. Die Unterwelt ist Strafe genug.«

Mein Lächeln erstarb.

Die Unterwelt?

Die Unterwelt?

Als Zeichen seines Triumphs neigte Asar den Kopf und nahm meine Ketten.

Egrettes beerenfarbene Lippen verzogen sich zu einem grausamen Grinsen. Ihre Stimme kroch in meine Gedanken.

Wie dumm von dir, flüsterte sie. Du hättest einen sauberen Tod haben können.

Stattdessen hast du dich in etwas viel Schlimmeres hineingeritten.

KÜHLE, FEUCHTELUFT wehte mir entgegen, als wir den Ballsaal verließen und in die Nacht hinausgingen. Immerhin schon eine Erleichterung. Ich hatte das Gefühl, die Flamme, die ich heraufbeschworen hatte, brannte in meinem Bauch weiter. Meine Haut glühte, meine Schritte waren unsicher. Asar ging vor mir her und zog mich an der Kette, mit der meine Handgelenke zusammengebunden waren, hinter sich her. Er blickte sich nicht um, aber ich war mir sicher, dass seine Schritte langsamer wurden, nachdem wir den Palast verlassen hatten, als hätte er sich zusammenreißen müssen, um nicht nach draußen zu stürmen. Als wir plötzlich in die frische Nachtluft traten, hielt er einen halben Schritt lang inne, und seine Schultern senkten sich, während er geräuschlos ausatmete. Dann gingen wir weiter.

Immer wieder beschwor ich Funken an meinen Fingerspitzen herauf. Aus, an. Aus, an. Es tat jedes Mal weh, aber ich konnte einfach nicht aufhören. Ich wollte hüpfen vor Freude. Ich wollte Luftsprünge machen. Ich wollte auf die Knie fallen und weinen vor Glück. Ich wollte zu Atroxus beten, um seine Stimme noch einmal zu hören und mir zu beweisen, dass ich nicht einer Halluzination erlegen war.

Stattdessen konzentrierte ich mich so sehr darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen, dass ich gegen Asar stolperte, als er an der Türschwelle langsamer ging, und mit dem Gesicht direkt zwischen seine Schulterblätter stieß.

Er warf mir einen zornigen Blick über die Schulter zu. Mit diesem Auge, das vor dem Hintergrund der Nacht noch stärker glühte, wirkte er besonders bedrohlich.

»Tut mir leid«, murmelte ich.

Er ignorierte es und zerrte nur mit einem Ruck an meinen Fesseln.

Unverschämt.

Stolpernd versuchte ich, mit ihm Schritt zu halten, und fand auf den schmalen, unebenen Pflasterwegen nur schwer das Gleichgewicht wieder. Ein kühler Windstoß wehte mir das Haar aus dem Gesicht und für einen kurzen Moment einen starken Duft in die Nase, kühl und blumig.

Als wir um eine Ecke bogen, eröffnete sich vor uns ein atemberaubendes Panorama. Ich blieb stehen. »Gute Götter, sieh sich das mal einer an«, flüsterte ich.

Die letzten Jahre hatte ich im Haus der Nacht verbracht, einem Land der Wüsten und Berge. Es war lange her, dass ich die Gelegenheit gehabt hatte, das Meer zu bewundern. Die Hauptstadt des Hauses des Schattens befand sich an dessen südöstlicher Küste, und der Palast der Schattengeborenen stand auf der höchsten Klippe. Wir waren hoch über dem Meer, das sich endlos silbern bis zum samtschwarzen Horizont erstreckte. Gewaltige Felsgrate erhoben sich aus der See in sturer Rebellion gegen die Wellen, obsidianschwarz, umhüllt mit smaragdgrünem Moos. Die üppigen Decken aus den berühmten Grünpflanzen des Hauses des Schattens gediehen zu unserer Linken und nahmen die Felsen, die Gebäude, die Hügel ein – Gras, Efeu und Rosensträucher.

Es fühlte sich falsch an, all das so umwerfend zu finden. Nach allem, was dieser Ort mir angetan hatte.

Wie um diese kurze Bewunderung zu vertreiben, beschwor ich wieder Funken an meinen Fingerspitzen herauf und genoss die vorübergehenden Schmerzen, bis Asar ein weiteres Mal ungeduldig an meinen Ketten zog.

»Wohin gehen wir?«, fragte ich. Und bevor mir überhaupt bewusst wurde, dass ich noch immer sprach: »Nyaxia hat dir einen Auftrag erteilt? Du sollst in die Unterwelt gehen? Warum? Und wofür brauchst du mich? Und …«

Ich biss mir auf die Zunge und sparte mir die letzte Frage, denn sonst würde ich wohl niemals den Mund halten. Ich redete ohnehin immer wie ein Wasserfall, und so unruhig, wie ich jetzt war, lagen all meine Impulse viel zu dicht unter meiner Haut.

Asar ignorierte mich wieder. Ich betrachtete seine breiten Schultern. Selbst von hinten sah man seine Narben in dem Streifen nackter Haut zwischen dem Kragen und den dicken Wellen seines Haars. Hier draußen im Mondlicht schimmerten sie violett und leuchteten beinahe.

Der Geistergänger.

Ich hatte mehr als genug Legenden gehört. Schließlich war ich eine Auserwählte des Sonnengottes selbst. Ich wusste, dass man sich nicht von Mythen beeindrucken lassen sollte. Sie waren bloß verzerrte Wahrheiten, und tief innen waren wir alle uns ähnlicher, als wir zugeben wollten.

Dennoch kam ich nicht umhin, mich zu fragen, ob alles stimmte, was man über ihn sagte.

Aber ob Monster oder nicht, er hatte mir das Leben gerettet. Also sagte ich: »Danke übrigens.«

Er warf mir einen weiteren Blick über die Schulter zu. Das verletzte Auge leuchtete hell wie der Mond.

»Ich habe dir keinen Gefallen getan.«

Seine Stimme war leise und ein bisschen rau, als wäre er es nicht gewohnt, sie zu benutzen. Sie klang anders als im Ballsaal. Als wäre die Version von ihm, die ich dort gesehen hatte, eine Rolle gewesen, die er jetzt nicht mehr spielte.

Ich zuckte mit den Achseln, und meine Ketten rasselten. Ich schenkte ihm ein Lächeln – meine mächtigste Waffe. »Ich weiß, aber trotzdem. Ich hatte das Gefühl, ich sollte es sagen.«

Asar drehte sich ungerührt wieder um.

Ich beschwor wieder einen Funken an meinen Fingerspitzen herauf. Diesen Impuls konnte ich einfach nicht unterdrücken.

»Warum machst du das die ganze Zeit?«, fragte er, ohne mich anzusehen.

Verlegen verschränkte ich die Finger. Ich hatte keine Antwort parat. »Wohin gehen wir?«, fragte ich stattdessen.

»Was glaubst du, wohin wir gehen?«

Wir bogen wieder um eine Ecke. Eine Windböe vom Meer umwehte uns mit kalter, salziger Luft.