12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

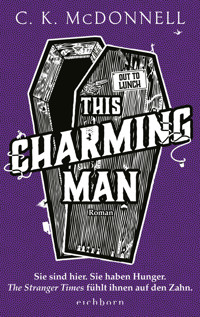

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: The Stranger Times

- Sprache: Deutsch

Es gibt keine Vampire. Umso ärgerlicher, wenn sie dann in Manchester auftauchen.

Wirklich niemand freut sich darüber. Nicht die magischen Wesen, die es tatsächlich gibt, und schon gar nicht die Menschen in Manchester. Denn nichts ist ärgerlicher, als von ausgedachten Monstern um die Ecke gebracht zu werden. Zum Glück gibt es die Mitarbeiter der Stranger Times.

Allerdings haben die schon genug zu tun. Hannah hat gerade eine chaotische Scheidung hinter sich und findet heraus, dass jemand versucht, eine Kollegin zu entführen. Und obwohl Chefredakteur Vincent Banecroft auf so manchen Mitarbeiter verzichten könnte, mag er es nicht, wenn jemand seine Sachen anfasst - da geht es ums Prinzip.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 609

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Inhalt

Über das Buch

Titel

Widmung

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Epilog 1

Epilog 2

Kostenloser Bonus

Danksagungen

Über den Autor

Impressum

Cover

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Inhaltsbeginn

Impressum

Über das Buch

Es gibt keine Vampire. Umso ärgerlicher, wenn sie dann in Manchester auftauchen. Wirklich niemand freut sich darüber. Nicht die magischen Wesen, die es tatsächlich gibt, und schon gar nicht die Menschen in Manchester. Denn nichts ist ärgerlicher, als von ausgedachten Monstern um die Ecke gebracht zu werden. Zum Glück gibt es die Mitarbeiter der Stranger Times. Allerdings haben die schon genug zu tun. Hannah hat gerade eine chaotische Scheidung hinter sich und findet heraus, dass jemand versucht, eine Kollegin zu entführen. Und obwohl Chefredakteur Vincent Banecroft auf so manchen Mitarbeiter verzichten könnte, mag er es nicht, wenn jemand seine Sachen anfasst – da geht es ums Prinzip.

C. K. McDonnell

The Stranger Times · Band 2

Roman

Übersetzung aus dem Englischen von André Mumot

In Erinnerung an Ian CognitoR.I.P. (Rage in Perpetuity)

Prolog

Der Hunger.

Dieser verdammte Hunger.

So etwas hatte Philip noch nie gespürt. Als jemand, der hineingeboren worden war in den Komfort der Ersten Welt, kannte er keinen wahren Hunger. Klar, die eine oder andere Mahlzeit hatte auch er mal versäumt oder um drei Uhr nachts ausgehungert nach einem offenen Fish-and-Chips-Laden gesucht. Aber das war doch was ganz anderes.

Es war nicht diese Art von Hunger.

Er versuchte, sich beim Gehen im Schatten zu halten. Er wollte nicht, dass irgendjemand ihn sah, außerdem taten ihm die hellen Lichter der Stadt in den Augen weh.

Es war ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Wohl nur in Manchester konnte man das von sommerlicher Hitze sagen, aber so war es eben. Sechs Tage dauerte die Hitzewelle an, und es wurde schon darüber diskutiert, landesweit den Gebrauch von Gartenschläuchen zu verbieten. Auf einer derart regendurchweichten Insel wollte das durchaus was heißen.

Gestern war er ihm zum ersten Mal bewusst geworden – der Hunger. Anfangs hatte Philip ihn größtenteils ignoriert. Seiner Mum hatte er gesagt, er brüte irgendwas aus. Es war Samstag, also nicht nötig, sich auf der Arbeit krankzumelden. Er schrieb auch an seine Kumpel, dass ihm nicht danach war, um die Häuser zu ziehen. Sie hatten ihn ein Weichei genannt. Doch schon nach dem Aufwachen heute Morgen war ihm klar geworden, dass etwas nicht stimmte. Ganz und gar nicht stimmte. Sein Mund hatte sich anders angefühlt. Beim Blick in den Spiegel hatte er dann erschrocken aufgeschrien – und sich auf die Zunge gebissen.

Ein schnelles Googeln förderte außer einigem unseriösen Quatsch nichts Brauchbares zutage. Keine Erklärung, warum einem über Nacht solche Zähne wuchsen. Und dann waren sie auch noch so verdammt spitz.

Er rief seinen Zahnarzt an, um einen Notfalltermin auszumachen. Das würde ihn ein Vermögen kosten, aber er war jetzt wirklich in Panik. Dann bestellte er ein Uber, das ihn zur Praxis fahren sollte. Als er im Foyer seines Hauses stand, blendete ihn das von draußen hereinströmende Licht. Er blieb dort stehen, sein Mobiltelefon in der Hand, und beobachtete, wie sich das kleine Auto-Icon auf dem Display schmerzlich langsam auf seinen Standort zubewegte. Und dann versuchte er, ins Sonnenlicht hinauszutreten …

Seine Schreie zogen die Aufmerksamkeit von zwei Mädchen auf sich, die zweifellos vorhatten, irgendwo genüsslich in der Sonne zu schmoren. Aufgeschreckt aus ihrem glücklichen Geplauder, kamen sie herübergerannt und fanden ihn vor der Eingangstür – zusammengekrümmt auf dem Boden. Eine von ihnen zog ihm die Hand vom Gesicht, worauf ihre Freundin sofort zu schreien begann. Schließlich kroch Philip die Treppe wieder hinauf und zurück in seine Wohnung, wo er die Jalousien herunterzog und sich zu beruhigen versuchte.

Das musste ein Witz sein. Irgendjemand spielte ihm einen kranken Streich. Nur, wie sollte das passiert sein? Hatte ihm jemand was ins Glas getan? Keith. Der Wichser. Er behauptete, er hätte mit diesen Geschichten aufgehört, aber Philip glaubte ihm nicht. Er schickte dem Typen eine wütende, anklagende SMS, als Antwort erhielt er aber nur scheinbar ehrliche Verwirrung. Philip ignorierte seine anschließenden Anrufe. Wenn Keith nicht dahintersteckte, wollte er auch nicht, dass er etwas davon erfuhr. Der Idiot würde es sofort jedem erzählen.

Verzweifelt wählte er den Notruf. Die Frau am anderen Ende der Leitung lachte aber bloß und meinte, er solle ihre Zeit nicht mit albernen Streichen vergeuden.

Philip ging zum Spiegel zurück. Abgesehen von seinen Zähnen hatte sich auch sein sonstiges Aussehen verändert. Seine Haut war bleicher als sonst, nur auf der rechten Gesichtshälfte, die der Sonne ausgesetzt gewesen war, sah sie verbrannt aus. Sie war rot und warf Blasen, und jede Berührung schmerzte. Und trotz der drückenden Hitze war ihm kalt.

Erst als er die Hand zu seinem geschundenen Gesicht hob, bemerkte er, wie lang seine Fingernägel geworden waren. Dies war der Moment, in dem er endgültig durchdrehte. Zusammengekrümmt wiegte er sich auf seinem Bett hin und her, und Tränen strömten ihm über die Wangen. Als das vorbei war, konnte er langsam wieder klarer denken.

Was auch immer das war – es handelte sich um ein medizinisches Problem. Er musste ins Krankenhaus, doch er wollte keinen Krankenwagen rufen. Schließlich hätte das nur weitere Fragen mit sich gebracht, und er würde es nicht ertragen, noch einmal ausgelacht zu werden. Nein, er würde darauf warten, dass die Sonne unterging, und sich dann zu Fuß zum Krankenhaus aufmachen. Es war nur etwa fünfzehn Minuten entfernt.

Als er sich dazu entschlossen hatte, beruhigte er sich ein wenig. Immerhin hatte er nun einen Plan.

Den Rest des Tages fühlte er sich hungrig, war aber nicht in der Lage, etwas zu essen. Auch ungeachtet seiner neuen Dentalsituation löste alles, was er sich in den Mund steckte, einen sofortigen Würgereiz aus.

Sein Handy hatte ihm verraten, dass die Sonne um 21:26 Uhr untergehen würde. Er wartete bis halb zehn und streifte sich seinen dicken schwarzen Kapuzenpulli über. Mr. Black – das war in ihrer Gruppe immer sein Spitzname gewesen.

Auf dem Weg aus der Wohnung wollte er noch einmal im Flurspiegel überprüfen, wie er aussah – doch er konnte sich nicht finden.

Den ganzen Tag hatte er angestrengt das V-Wort gemieden, sogar in den eigenen Gedanken. Es war zu lächerlich. Zu dumm. Zu …

Aber jetzt … Er hatte kein Spiegelbild mehr. Wie war es möglich, dass er kein Spiegelbild hatte? All das fühlte sich wie ein Alptraum an, aus dem er einfach nicht erwachen konnte.

Er setzte sich und versuchte nachzudenken. Er hatte in seinem Leben schon einige dämliche Horrorfilme gesehen. Wer nicht? Sie waren nie sein Geschmack gewesen. Aber die Grundlagen kannte ja wirklich jeder. Man musste gebissen werden, nicht wahr? So wurde man zu einem … Er war nicht gebissen worden. Vor ein paar Tagen war er mit dieser Spanierin in der Kiste gelandet. Sie war relativ experimentierfreudig gewesen, aber Bisse hatte es keine gegeben. Dann die Rothaarige am letzten Wochenende. Vielleicht handelte es sich um eine Geschlechtskrankheit? War das möglich? Wenn ja, war die Lösung immer noch dieselbe.

In Ermangelung besserer Ideen verließ er die Wohnung und machte sich Richtung Royal Manchester Infirmary auf. Außerdem war es das, was der Hunger von ihm wollte.

Es dauerte nicht lange, bis er das Krankenhaus erreicht hatte, aber er ging einfach weiter. Er redete sich ein, sich noch wappnen zu müssen. Ein kleiner Spaziergang würde ihn beruhigen. Er wusste, es würde schwer sein, all das zu erklären, er brauchte also noch ein bisschen Zeit, um einen klaren Kopf zu bekommen. Danach würde er ins Krankenhaus gehen. Dort arbeiteten schließlich Mediziner – es war ihre Aufgabe, für alles Mögliche Verständnis zu haben. Sogar für so etwas.

Dann fand er sich auf der Oxford Road wieder, gegenüber von einer der Studentenbars, in einem dunklen Türeingang. Er schaute zu, wie die Gäste kamen und gingen, und schließlich fiel ihm eine junge Frau auf, die auf die Straße hinausschwankte. Ihr Mascara war verlaufen, und sie sah ziemlich schlimm aus – als müsse sie sich jeden Augenblick übergeben. Erst als er bemerkte, dass er im Begriff war, die Straße zu überqueren, hielt er sich zurück.

Was zur Hölle tat er hier?

Er kannte die Antwort.

Er war auf der Jagd.

Aber nicht wie sonst, weil er zum Schuss kommen wollte.

Ihm lief das Wasser im Mund zusammen.

Er rannte davon.

Er wusste nicht, wohin, rannte bloß.

Und rannte.

Und rannte.

Menschen. Lichter. Kreischende Bremsen und rufende Stimmen. Alles verschwamm, während er schier um sein Leben rannte.

Er hielt erst an, als er vor Erschöpfung zusammenbrach.

Er lag auf dem Boden. Schwere Fahrzeuge ragten um ihn herum auf. Eine Baustelle also. Konnte überall sein. Schließlich herrschte nicht gerade ein Mangel an Baustellen in dieser Stadt. Gerade erst letzte Woche hatte es einen großen Artikel in der Evening News gegeben – Manchesters Bauboom.

»Hey, Sir. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten, Sir.«

Die Stimme war irgendwo hinter ihm zu hören. Sie klang osteuropäisch. Philip war zu erschöpft, um sich zu bewegen.

»Ich habe gesagt …« Die Gestalt eines Wachmanns in einer Warnschutzjacke tauchte auf dem Kopf stehend in Philips Blickfeld auf. Der Mann hielt eine Taschenlampe in der Hand und spähte auf ihn herab. Seine Augen weiteten sich, und seine Stimme wurde weicher. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«

Als der Wachmann ihm mit der Taschenlampe direkt ins Gesicht leuchtete, stieß Philip instinktiv ein Fauchen aus.

Bevor er wusste, was er tat, war er auf den Beinen.

Der Wachmann stolperte rückwärts, und das entfernte Licht einer Ampel ließ den Schrecken auf seinem Gesicht sichtbar werden. »Was zur Hölle ist denn los mit Ihnen?«

Philip antwortete nicht. Er wusste es jetzt. Er wusste es.

Er sah zu, wie der Wachmann in Panik geriet und nach seinem Funkgerät griff. Doch seine Finger zitterten so sehr, dass es auf den Boden fiel. Philip hatte keine Kontrolle mehr. Der Hunger hatte von ihm Besitz ergriffen.

Anschließend streifte Philip durch die Straßen, blieb immer wieder stehen und versuchte zu würgen. Doch sosehr er es wollte, er schaffte es nicht, sich zu übergeben. Der Hunger war verklungen und hatte einen alles verschlingenden Ekel zurückgelassen. Erinnerungen an das, was geschehen war, drangen auf ihn ein. Was war aus ihm geworden? Wie konnte ihm so etwas passieren? Wurde er für irgendwas bestraft?

Mittlerweile waren bereits die frühen Morgenstunden angebrochen. Philip hatte nur eine vage Vorstellung davon, wo er sich befand. Dies war normalerweise keine Gegend, durch die er freiwillig spaziert wäre. Einmal waren er und Jeffers eigens hierhergefahren, um sich etwas Gras zu besorgen, aber besonders angenehm war das nicht gewesen. Unter gewöhnlichen Umständen hätte er hier nicht tot überm Zaun hängen wollen. Welch Ironie.

Zwei Teenager schoben sich lauernd aus einer Gasse, stellten sich vor ihm auf und musterten ihn von oben bis unten. Philip wandte den Blick ab und ging weiter.

»Hey, Alter – alles klar bei dir?«

Sie folgten ihm.

Er ignorierte sie und ging weiter.

Eine weitere Stimme. »Wir wollen nur nett sein.«

»Ja, Mann, sei mal nicht so.«

Er beschleunigte seinen Schritt, aber es klang, als würden sie das ebenfalls tun.

»Jetzt bist du aber echt unhöflich, Mann.«

»Vielleicht sollten wir dir mal Manieren beibringen?«

Vor sich sah Philip, wonach er gesucht hatte. Er hätte es nicht zugegeben, nicht einmal sich selbst gegenüber, dass er sich absichtlich in diese Richtung aufgemacht hatte, aber so war es.

Eine Gestalt ging auf unsicheren Beinen über den Bürgersteig. Eine junge Frau. Selbst aus der Entfernung konnte man es erkennen. Sie war barfuß, ein Paar High Heels baumelte an ihrer rechten Hand. Sie blieb an einer Ampel vor der Schnellstraße stehen.

Er rannte.

Er konnte die Jungs hinter sich hören, die brüllend die Verfolgung aufnahmen. Es spielte keine Rolle. Er war jetzt schneller. Schneller als er je gewesen war. Seine Füße berührten kaum den Boden.

Vor ihm drückte die Frau den Knopf an der Ampel und umklammerte sie, um sich aufrecht zu halten. Die Straße war eine der Hauptadern in die Stadt und aus ihr hinaus, und selbst zu dieser nächtlichen Stunde herrschte noch in beide Richtungen Verkehr.

Ein Stück die Straße runter knallte ein großer LKW scheppernd in ein besonders tiefes Schlagloch. Philip bemerkte, dass er besser hören konnte als früher.

Und er konnte besser riechen.

Jeder seiner Sinne war verstärkt.

Er nahm wahr, dass die junge Frau vor ihm ein Parfüm von Coco Chanel trug, außerdem roch sie nach Rum und Cola. Die warme Nachtluft trug auch den Duft von Zigaretten und Schweiß zu ihm herüber.

Der LKW ratterte vorbei.

Die Frau lehnte immer noch an der Ampel. Bekam kaum etwas mit. Konzentrierte sich auf das rote Männchen. Wartete darauf, dass es vom grünen Männchen abgelöst würde, sodass sie ihren schwankenden Nachhauseweg fortsetzen konnte. Diese Ampeln brauchten immer ewig.

Sie musste dringend aufs Klo.

Als Philip immer schneller auf sie zuschoss, wusste er das. Wie konnte er sowas wissen?

Es war nur eine Frage des Timings.

Er hatte es bis zur Perfektion vorberechnet – das konnte er jetzt.

Entscheidend war, nicht nachzudenken. Es zu tun.

Selbst nicht mehr zu sein.

Das Erste, was die junge Frau bemerkte, war der Luftzug, als etwas an ihr vorbeirauschte und zum Sprung ansetzte.

Das Erste, was der LKW-Fahrer bemerkte, war der Knall, als etwas gegen die Vorderseite seines Führerhauses prallte. Hart.

Er trat mit voller Wucht auf die Bremsen, sodass sich seine Ladung quer über die Fahrbahn stellte. Der Wagen hinter ihm, der gerade beschleunigt hatte, um es noch im letzten Moment über die Ampel zu schaffen, musste auf die Mittelinsel zuhalten, um nicht aufzufahren.

Der Fahrer umklammerte das Lenkrad, und sein Herz hämmerte, während das Adrenalin durch seinen Körper rauschte. Der LKW kam endlich zum Stehen.

Was hatte er da gerade angefahren? Was war das?

Er lehnte sich zurück und bemerkte erst jetzt das Blut, das über seine Windschutzscheibe gespritzt war.

Etwas brannte.

Irgendwo hinter ihm schrie eine Frau.

Kapitel 1

Hannah hörte auf, ihren Oberschenkel zu dehnen.

Er musste nicht gedehnt werden – jedenfalls nicht dringender als der Rest ihres Körpers –, aber sie hatte rasch erkannt, dass ihr nur zwei Möglichkeiten blieben. Entweder sie dehnte sich, oder sie musste sich als jene verschwitzte, unsportliche Person offenbaren, die am Rande eines Parks am Zaun lehnt und verzweifelt versucht, sich weder zu übergeben noch zu kollabieren. Heute war Tag eins ihres neuen Ichs. Wobei sie zugeben musste: Das mit sich selbst geschlossene Abkommen, von nun an morgens zur Arbeit zu joggen, hatte vorgestern Abend weitaus besser geklungen. Da hatte sie allerdings auch schon die zweite Flasche Wein geöffnet. Wie dumm musste man sein, von einer Betrunkenen einen Rat anzunehmen – auch wenn man zufällig selbst diese Betrunkene war? Und wer, bitte schön, fing ausgerechnet in einer Hitzewelle mit dem Joggen an?

Die »Mein neues Ich«-Initiative war von den Ereignissen der letzten beiden Wochen befeuert worden – vor allem von der Tatsache, dass sie sich hatte freinehmen müssen, um ihr »altes Ich« von dem erbärmlichen Verschwender von Sauerstoff und Armani-Anzügen scheiden zu lassen, mit dem sie immer noch verheiratet war. Dafür hatte sie nach London zur Kanzlei von Karls Anwalt reisen müssen.

Da er die schädigende Partei darstellte und nicht die geschädigte, hätte man von Karl eigentlich ein Entgegenkommen erwarten können, aber Hannah wusste es besser. In Karls Augen war immer er der Geschädigte. Ohne Zweifel hatte er sich eine detaillierte Liste zurechtgelegt, warum er auch in diesem Fall das eigentliche Opfer war. Sie hatte ihm allerdings gar nicht erst die Chance gegeben, sie damit zu behelligen.

Es war auch weniger schlimm geworden als erwartet. Nun, zumindest teilweise. Sie wollte fast nichts von Karl, aber der verdammte Bastard hatte es trotzdem geschafft, sie in eine peinliche Lage zu bringen. Angeblich, so behauptete er, hätte sie während ihrer gemeinsamen Zeit jede Menge Kredite und Hypotheken mitunterzeichnet, an die sie sich nicht erinnern konnte. Ihre emanzipatorischen Neigungen hätten sehr viel Umstände gemacht, und er sei, wie er sagte, sehr dankbar, wenn sie einfach das Weite suchen würde.

Es sah ganz so aus, als würde sich die Sache ewig hinziehen, bis Hannah einige der Dokumente zur Hand nahm, die sich auf diese komplizierten finanziellen Arrangements bezogen, und ihr ein interessantes Detail auffiel: Ihre Unterschrift auf den Unterlagen war nicht ihre Unterschrift. Karl hatte sie offenbar jahrelang gefälscht. Er bestritt es natürlich wutentbrannt. Abwechselnd führte er an, sie müsse es vergessen haben, betrunken gewesen sein oder unter den Nebenwirkungen eines mysteriösen, verschreibungspflichtigen Medikamentes gestanden haben, das sie nie genommen hatte. Nachdem die Sache mit den Unterschriften ans Licht gekommen war, ließ sich alles jedenfalls sehr viel leichter regeln.

In gewisser Weise aber war es vor allem traurig. Auch wenn Karl unangenehm gut ausgesehen hatte, war ihr nur aufs Neue bestätigt worden, dass sie das Richtige tat. Sie hatte ein selbstsüchtiges Kind geheiratet, und nun – wenn es auch peinlich war, es zugeben zu müssen – korrigierte sie diesen Fehler endlich. Und so ging das Leben weiter.

Und nur darauf kam es an. Hannah konnte vieles sagen über die drei Monate, die sie inzwischen bei der Stranger Times arbeitete, aber eins stand fest: Sie relativierten alles andere deutlich. In ihrer ersten Woche hatte sie feststellen müssen, dass es alle möglichen Ungeheuer gab, die sie immer für fiktiv gehalten hatte, ebenso wie Magie. Außerdem, dass eine Gruppe von Unsterblichen, die man die Begründer nannte, heimlich einen Großteil dieser Welt beherrschte und die eigene Unsterblichkeit dadurch sicherte, dass sie Personen, die man als das Altvolk bezeichnete und die – nun ja – magiebegabte Leute waren, sprichwörtlich das Blut aussaugte. Wenn einem erstmal bewusst wurde, dass man nie verstanden hat, wie die Welt wirklich aussah, welche Wunder sie verbarg und welch ewiger Kampf unter ihrer Oberfläche tobte, wirkten die ruhelosen Augen eines ehebrüchigen Gatten – ebenso wie seine anderen ruhelosen Körperteile – nicht mehr wie ein ganz so großes Problem.

Hannah ging jetzt dazu über, so zu tun, als würde sie ihren Oberkörper dehnen. Sie erkannte einen weiteren der vielen Gründe, warum diese Zur-Arbeit-joggen-Idee ausgesprochen dämlich war: weil sie gegen die stete Flut der Anzug- und Stiefelträger anrennen musste, die sich auf dem Weg zu ihren elegant funkelnden Büros im Stadtzentrum befanden. Von ihrer Wohnung in der Nähe der Picadilly Station war es theoretisch eine vernünftige, machbare Route, aber sie hatte nicht die Zahl der Menschen einberechnet, um die sie herumjoggen musste. Schlimmer noch – die Zahl der Menschen, vor denen sie nicht verheimlichen konnte, wie unfassbar unfit man wurde, wenn man seine Gefühle in sich hineinfraß und mit dem Zeug runterspülte, das typischerweise noch mehr solcher Gefühle auslöste.

Hannah entschloss sich, einen Ausfallschritt einzustreuen, und bereute es sofort. Ihr schmerzliches Aufstöhnen zog die Aufmerksamkeit eines Mittzwanzigers auf sich, der im Vorbeigehen aufschaute. War das ein gehässiges Grinsen? Selbstgefälliger Arsch. Sie machte sich an die Ausführung eines zweiten Ausfallschritts, diesmal auf der anderen Seite. Schließlich hätte sie sonst zugeben müssen, dass der erste auf einen katastrophalen Mangel an Selbsteinschätzung zurückzuführen war.

Hannah kannte keinen der Menschen, die ihr entgegenkamen, warum also scherte sie sich überhaupt darum, was sie von ihr dachten? Es war lächerlich. Komm schon, Mädchen – hör auf damit. Lauf bis zur Arbeit, wo eine schöne Dusche auf dich wartet – in dem entzückenden neuen Badezimmer, das die Monteure inzwischen gewiss fertiggestellt haben.

Seit ihr bei der Zeitung die Stellung als stellvertretende Chefredakteurin gegeben worden war, hatte Hannah sich vielen Herausforderungen stellen müssen. Nach den zahlreichen Nahtoderfahrungen und schockierenden Enthüllungen der ersten Woche hatte es noch weitere größere Schlachten gegeben. Im Wesentlichen umkreisten sie alle die Frage, wie ein professionelles Medienunternehmen zu führen war. Auf Vincent Banecroft – ihren allmächtigen Chefredakteur und Arschloch vom Dienst – traf die Bezeichnung herausfordernd ebenfalls zu; ähnlich wie auf eine Katze in einer Tierpension, die einem im Schlaf die Gesichtshaut von den Knochen reißt.

Es war ein ewiger Kampf, Banecroft davon abzuhalten, seine Angestellten zu behandeln, als seien sie nur eine gewaltige Last, die ihn daran hinderte, die Zeitung so zu leiten, wie er wollte. Hannah hatte geglaubt, dass Banecroft in ihrer ersten Woche einfach nur schlechte Laune gehabt hatte, schließlich hatte er sich schon an ihrem ersten Tag in den Fuß geschossen. Doch wie sich herausstellte, hatte sie ihn noch von seiner besten Seite kennengelernt.

Dann war sie gezwungen gewesen, das Budget der Zeitung erheblich auszureizen, um die Renovierungsarbeiten am Gebäude zu bezahlen. Eine Notwendigkeit, da Stella – das Mädchen, das sie pro forma als Praktikantin bezeichneten – nun auf dem Gelände wohnte, ebenso wie Banecroft und Manny, der – neben anderen, weitaus schwerer zu erklärenden Rollen – dafür zuständig war, die Zeitung zu drucken. Genau genommen lebten vier Personen auf dem Grundstück, wenn man das Geisteswesen miteinschloss, das Mannys Körper mitbewohnte.

Grace, Büroleiterin und Muttertier für alle, war sehr unglücklich gewesen über diese Wohnsituation, aber Banecroft hatte darauf bestanden. Zu dem Meer aus Offenbarungen in Hannahs erster Woche zählte auch die Erkenntnis, dass ihre Praktikantin Stella über gewisse Kräfte verfügte – Kräfte, die sie nicht kontrollieren konnte und die Grace’ Haus beinahe zum Einsturz gebracht hätten. Es war klar, dass das Augenmerk gewisser Leute dadurch auf das Mädchen gefallen war, und das machte alle nervös. Die Redaktion der Stranger Times war in einer alten Kirche untergebracht – der Kirche der Alten Seelen –, und geschützt wurde sie von dem Wesen, das man euphemistisch als »Mannys Freundin« bezeichnen konnte. Keine exakte Benennung, aber die gab es auch nicht.

Das neue Arrangement brachte es mit sich, dass das Badezimmer der Zeitung seinen Zweck nicht mehr ausreichend erfüllte – bestand es doch aus einer angeschlagenen Toilette, einem angeschlagenen Waschbecken und einer Dusche, die aussah, als würde man dreckiger aus ihr heraussteigen als hineingehen. Während Hannahs Abwesenheit sollten die Handwerker kommen, um sich der Sache endlich anzunehmen. Das Timing hatte ihr Sorgen bereitet. Aber da die Terminmöglichkeiten der Monteure begrenzt waren und diese Firma die einzige war, die den Auftrag gemäß ihrem Budget übernehmen wollte, hatten sie keine andere Wahl gehabt.

Trotzdem glaubte Hannah, dass alles gut gelaufen war. Immerhin hatte sie keinerlei SMS oder anderweitige Nachrichten erhalten.

Den gestrigen Tag hatte sie damit verbracht, die letzten beiden Ausgaben der Stranger Times zu lesen. Vor ihrem Aufbruch nach London hatte sie Tag und Nacht daran gearbeitet, die Reportagen für die folgenden beiden Wochen größtenteils fertigzustellen und zu redigieren. Aber trotz der Versicherung, dass alle das Korrekturlesen mit übernehmen und Ox die Rechtschreibprüfung an seinem Rechner wieder aktivieren würde, war die Qualität der übrigen Artikel »wechselhaft«.

Es gab einige bedauerliche Fehler bei den Bildunterschriften, und mehrere Fotos waren offenkundig an falscher Stelle eingefügt worden. Auch wenn Hannah den starken Verdacht hegte, dass es kein Versehen war, dass am Ende des Artikels »Geheimnisvolles Untier in Londoner Kanalisation gesichtet« ein Bild der rechtsgerichteten Politikerin Katie Hopkins prangte. Vermutlich hatte Stella sich diesen Spaß erlaubt. Insgesamt aber war ordentlich redigiert worden, und das löste bei Hannah durchaus gemischte Gefühle aus. Natürlich hatte sie sich gewünscht, dass die Ausgaben gut sein würden. Aber nicht zu gut. Jeder möchte vermisst werden.

Sie schaute auf ihre Armbanduhr. Zeit, einen Zahn zuzulegen. Banecroft war sehr pingelig, wenn es um Pünktlichkeit ging – vor allem um die Pünktlichkeit der anderen. Hannah begann weiterzujoggen, wobei sie unauffällig an einigen Schlüsselstellen ihres Outfits zupfte, damit sie nicht verschwitzt an ihr klebten.

Am anderen Ende des Parks tauchte die Kirche in ihrem Blickfeld auf. Sie musste zugeben, dass dieser Anblick ihr Herz höherschlagen ließ. Das könnte auch ein Warnsignal für einen Herzinfarkt sein, auf den sie höchstwahrscheinlich zulief, aber sie glaubte es nicht. Trotz allem genoss sie es, bei der Stranger Times zu arbeiten. Und sie mochte die Menschen dort. Banecroft ausgenommen. Niemand mochte Banecroft – sehr wahrscheinlich nicht einmal er selbst. Aber alle anderen mochte sie. Außerdem fand sie die Arbeit interessant.

Genauer gesagt: faszinierend, nun, da sie wusste, dass sich in dieser Welt weit mehr abspielte, als sie sich jemals hätte vorstellen können.

Als sie den Park verließ und die Straße überquerte, verflüchtigte sich die Freude über ihre Rückkehr allerdings rapide, da sie sich geistesgegenwärtig auf den Boden werfen musste, um nicht von der neuen Toilette getroffen zu werden, die krachend aus einem der oberen Fenster geflogen kam.

Kapitel 2

Hannah hechtete im Eiltempo die Treppe hinauf, wobei sie beinahe mit dem Fuß in die morsche vierte Stufe von oben geriet, und stürzte schließlich kopfüber in den Empfangsbereich. Eine kleine Gruppe ihrer Kollegen hatte sich dort versammelt, um sie zu begrüßen, auch wenn es einen bemerkenswerten Mangel an »Willkommen zurück«-Bannern zu verzeichnen gab. Reginald, Ox und Stella machten ein Gesicht, als stünde das Gebäude in Flammen. Offenbar wollten sie aber zu einhundert Prozent sichergehen, bevor sie mit der Evakuierung begannen.

Reginald bewies seine katzenhaften Reflexe, indem er Hannah sofort bemerkte, als sie in den Raum gestolpert kam. »Wie nett, dass Sie mal bei uns vorbeischauen«, sagte er und wackelte mit den Augenbrauen, bevor ihm auffiel, wie schweißnass sie war. Er stellte sie rasch auf die Füße und holte dann ein Fläschchen parfümiertes Desinfektionsmittel aus der Innentasche seiner Weste, um sich eifrig die Hände zu waschen.

»Was ist denn hier los?«, keuchte Hannah.

»Oh – Sie sind zurück – wurde auch Zeit!«, sagte Ox.

»Ich hatte Urlaub, Ox.«

Die Gruppe wandte sich um, als aus dem Hauptbüro – auch bekannt als Bullenstall – ein weiteres Krachen zu hören war.

»Sie sind so abscheulich, Vincent Banecroft, dass Sie es gar nicht verdient haben, als menschliches Wesen bezeichnet zu werden! Haben Sie mich verstanden? Abscheulich!«

Dies war eine allgemein akzeptierte Tatsache, aber die Stimme, die sie zum Ausdruck brachte, gehörte Grace.

»Gott sei mein Zeuge, Sie sind ein grauenhafter Mann!«

»Wenn Ihr Gott mitangesehen hätte, was die da drüben für eine Eins-dreier-Arbeit geleistet haben, wäre nicht mal er in der Lage gewesen, diesen Zweier zu verzeihen.«

Die zweite Stimme gehörte zu Vincent Banecroft, allerdings musste Hannah zugeben, dass sein Satz ihr vollkommen sinnlos vorkam.

»Wagen Sie es ja nicht, den Heiland ins Gespräch zu bringen, Sie kaputter gottloser Mann!«

Ein weiteres Krachen ertönte.

Hannah schaute sich um. »Will denn keiner die beiden auseinanderbringen?«

»Die ersten Male haben wir das noch versucht«, warf Stella ein, deren Gesicht von einem Vorhang frisch gefärbter lilafarbener Haare verdeckt war, während sie auf ihr Handy herabblickte. »Das passiert hier öfter in letzter Zeit.« Das Geräusch von splitterndem Holz unterbrach sie. »Auch wenn sich das jetzt ein bisschen nach Eskalation anhört.«

»Warum hat mich denn keiner angerufen?«, fragte Hannah.

»Weil Grace es uns eingeschärft hat«, erwiderte Ox. »Der Erste, der Sie in Ihrem Scheidungs-Urlaub belästigt, müsse sich vor ihr verantworten.«

»Na und?«, entgegnete Hannah. »Plötzlich habt ihr alle schreckliche Angst vor Grace?«

Die Gruppe trat einen Schritt zurück, als etwas Schweres gegen die Bürowand donnerte und sie besorgniserregend erzittern ließ.

»Nein, schon immer«, sagte Reggie.

Hannah schüttelte den Kopf. »Es ist genau diese Furchtlosigkeit, die uns als journalistisches Team besonders auszeichnet.«

»Körperliche Gewalt«, brüllte Banecroft, »ist das letzte Mittel der geistig Schwachen.«

Alle erstarrten. Grace war besonders empfindlich, wenn man suggerierte, sie sei nicht besonders klug.

»Ach, ist das so, Mr. Banecroft?«

»Stellen Sie das weg!« Banecroft klang plötzlich deutlich beschwichtigender. »Das ist … das ist per definitionem eine tödliche Waffe.«

»Das hoffe ich doch.«

»Na schön«, sagte Hannah und trat auf die Tür zu. »Stella, so schnell, wie du kannst: Zusammenfassung bitte!«

»Erst war Grace stinksauer, weil Banecroft es geschafft hat, um ihre Abmachung herumzukommen, im Büro nicht zu fluchen und nicht Gott zu lästern. Und dann hat er gestern die Handwerker gefeuert.«

Hannah fuhr mit einem Seufzen auf dem Absatz herum. Sie atmete tief ein, marschierte quer durch den Raum und riss die Tür zum Bullenstall auf. Die anderen drei gingen in Deckung.

Sie hatte sich zurechtgelegt, etwas Charmantes, Weltläufiges zu sagen, etwas wie: »Schön, wieder hier zu sein«, oder: »Habt ihr mich vermisst?« Das Gemetzel, das sich ihr darbot, brachte sie jedoch aus dem Konzept.

»Grace – legen Sie augenblicklich den Vorschlaghammer weg!«

Kapitel 3

Hannah atmete tief ein. »Okay, wir werden das jetzt wie Erwachsene regeln.«

Hinter ihr stieß Stella ein verächtliches Schnaufen aus.

»Stella! Das ist nicht hilfreich!« Hannah hatte sofort ein schlechtes Gewissen wegen ihres aggressiven Tonfalls. »Nebenbei: Deine neue Frisur finde ich großartig.«

Das Kompliment wurde mit etwas beantwortet, das wohl ein gemurmeltes Dankeschön darstellen sollte.

Hannah stand nun mitten im Bullenstall. Sie richtete ihren Blick erst in die linke, dann in die rechte Ecke des Raumes, wo sich Grace und Banecroft gegenüberstanden und einander vernichtende Blicke zuwarfen. In zwei Minuten schaffte es Hannah, Grace den Vorschlaghammer abzunehmen und – in einer vorsorglichen Maßnahme – ebenso Banecrofts Blunderbuss-Flinte zu konfiszieren.

»Okay«, sagte Hannah, »fangen wir ganz am Anfang an.«

»Das ist eine Verschwendung meiner kostbaren Zeit«, beschwerte sich Banecroft. »Ich bin ein viel beschäftigter Mann, und ich sollte mich nicht mit diesem Drecks-Fünfer beschäftigen müssen.«

Hannah klatschte einmal in die Hände. »Hervorragend, fangen wir erst einmal damit an. Warum haben Sie die Regeln unserer schönen Sprache hinter sich gelassen und sind zu einem Zahlen-Kauderwelsch übergegangen?«

Banecroft grinste. »Stella?«

Stella stampfte in Banecrofts Büro und kehrte Augenblicke später mit einer großen hölzernen Tafel in der Hand zurück, auf der kleine Türchen angebracht waren, die man von eins bis zwölf durchnummeriert hatte. Das Ding sah aus wie das Requisit einer Quizshow. Die Türchen eins bis zehn waren bereits geöffnet und offenbarten die gebräuchlichsten Schimpfwörter der englischen Sprache. Elf und zwölf waren noch geschlossen.

Hannah betrachtete die Tafel einen Augenblick, bevor ihr ein Licht aufging. Dann verdrehte sie die Augen. »Lassen Sie mich raten …« Doch zum Raten bekam sie keine Gelegenheit.

Grace zeigte mit ausgestrecktem Finger auf Banecroft. »Dieser abscheuliche Mann bricht unsere Abmachung!«

»Ach«, entgegnete Banecroft. »Ich wiederum bin der Ansicht, dass dies keineswegs der Fall ist und Sie dies auch feststellen werden. Wenn Sie möchten, kann ich den genauen Wortlaut unserer Abmachung gern mit Ihnen durchgehen.«

In Anbetracht des lauten, kollektiven Aufstöhnens nahm Hannah an, dass Banecroft dieses Angebot nicht zum ersten Mal unterbreitete.

»Also schön«, sagte Hannah, die die Sache unbedingt vorantreiben wollte. »Ich verstehe. Sie umgehen die Abmachung, indem Sie anstatt der Schimpfwörter die entsprechende Zahl auf dieser Tafel nennen.«

»Genau«, sagte Ox von seinem halbwegs sicheren Platz am anderen Ende des Raumes. »Seit zwei Wochen öffnet er jeden Morgen mit großem Trara eins dieser Türchen.«

»In der Tat«, sagte Reggie. »Und dann konjugiert er die Zahl, benutzt sie als Nomen, als Adjektiv et cetera.«

Hannah schaute Banecroft an. »Interessant, dass Sie damit erst nach meiner Abreise angefangen haben.«

Er zuckte mit den Schultern. »Weil wir unterbesetzt waren, wollte ich etwas tun, um die Moral zu heben.«

»Ach ja?«, sagte Hannah und betrachtete, welche Folgen das im Bullenstall hinterlassen hatte. Offenbar hatte Grace einige Ziegelsteine von der Baustelle entwendet und dazu benutzt, die Moral mit dem Versuch zu heben, Banecroft endgültig zu ermorden. »Wie’s aussieht, haben Sie damit einen fantastischen Erfolg erzielt.«

»Es ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, das ins Gespräch zu bringen«, fügte Reggie hinzu, »aber stehen acht, neun und zehn nicht im Grunde für ein und dasselbe Wort? Sie beziehen sich schließlich alle auf das beste Stück des Mannes.«

»Ah«, sagte Banecroft, »aber sie werden ganz unterschiedlich eingesetzt. Zum Beispiel kann ich Sie einen Neun-Lutscher nennen, aber keinen Acht- oder Zehn-Lutscher. Außerdem könnten Sie der etwas esoterische Schlapp-Neuner sein, aber das funktioniert wiederum gar nicht mit …«

»Können wir bitte aufhören, das auszudiskutieren!«, warf Grace ein.

»Entschuldigen Sie, Grace«, erwiderte Reggie rasch.

»Okay«, sagte Hannah, »wenn wir diesen Punkt mal kurz beiseitelassen, warum sind die Renovierungsarbeiten nicht abgeschlossen worden?«

Darauf entschieden sich alle, gleichzeitig zu antworten, wobei jeder lauter und lauter wurde, um die anderen zu übertönen. Hannah ließ all das etwa dreißig Sekunden lang geschehen, bevor sie den Tumult mit einem lauten Pfiff beendete.

»Okay, das versuchen wir gleich noch mal. Einer nach dem anderen.« Hannah schaute Grace an. »Wenn Sie so gut sein wollen?«

»Die Handwerker sind letzten Montag aufgetaucht und haben ihre Arbeit gemacht, bis ihnen jemand gesagt hat, dass sie gefälligst still sein sollten.«

Hannah schaute Banecroft groß an.

»Wir haben versucht, die wöchentliche Redaktionssitzung abzuhalten, an der Sie übrigens nicht teilgenommen haben.«

»Ich hatte Urlaub.«

»Ausreden, immer bloß Ausreden«, erwiderte er. »Ich habe die Herren gebeten, den Geräuschpegel etwas zu minimieren, während unsere Sitzung stattfindet.«

»Ich verstehe«, sagte Hannah. »Und wie genau haben Sie diese Bitte in Worte gefasst?«

Banecroft zuckte mit den Schultern. »Ich habe eben meinen eigenen Kommunikations-Stil. Wer mit den damit einhergehenden Nuancen nicht vertraut ist, findet ihn anfänglich womöglich ein wenig grob.«

»Er hat die Nummern eins bis sechs im Übermaß benutzt«, stellte Ox klar.

»Und haben die Handwerker das verstanden?«, fragte Hannah.

»Nein«, sagte Stella, »bis er mir befohlen hat, diese dämliche Tafel zu bringen, damit er auf sie zeigen konnte, während er mit ihnen sprach. Darauf haben sich die Gemüter ein wenig erhitzt. Ich glaube, einer von ihnen konnte nicht besonders gut lesen. Aber da er versucht hat, Mr. Banecroft k. o. zu schlagen, denke ich mal, er hat die Bedeutung im Großen und Ganzen erfasst.«

»Die Aufgabe dieser Zeitung besteht nicht nur darin, zu informieren, sondern auch zu bilden«, sagte Banecroft.

»Ist ja auch egal«, entgegnete Hannah. »Die Handwerker sind dann also gegangen?«

»Ja«, bestätigte Grace. »Aber nachdem ich sie wahnsinnig lange angefleht hatte, haben sie sich bereiterklärt, am Wochenende wiederzukommen und die Arbeit zu Ende zu bringen. Außerhalb der Bürozeiten, wenn es keinerlei Störungen geben würde.«

Sie schoss Banecroft einen anklagenden Blick zu. Er nickte. »Und dann habe ich, als Chef, mich dazu entschlossen, sie zu feuern. So, nun sind wir alle wieder auf dem neuesten Stand. Können wir jetzt weitermachen?«

Wieder begannen alle, gleichzeitig zu reden. Hannah warf die Hände in die Luft, bemerkte aber sofort den Geruch, der von ihren Achseln ausging. Verlegen presste sie ihre Arme zurück an den Körper. Glücklicherweise bemerkte keiner der Kollegen ihr Problem, weil sie entweder zu sehr damit beschäftigt waren, Vincent Banecroft zu sein, oder damit, Vincent Banecroft anzuschreien. Langsam dämmerte ihr, dass sie nicht nur irgendwie diesen Berg aus Ärger abtragen musste, sondern auch die Dusche nicht bekommen würde, die sie so verzweifelt brauchte.

Inmitten des ganzen Gezeters erregte plötzlich etwas ihre Aufmerksamkeit. Ein sehr hohes Geräusch. Sie hatte es erst einmal zuvor gehört, aber es war die Art Geräusch, die einem im Gedächtnis hängen blieb – dank seiner einzigartigen und höchst irritierenden Natur und wegen der recht dramatischen Umstände, unter denen sie es zuvor gehört hatte.

Hannah irrte sich nicht. Tatsächlich stand Dr. Carter im Empfangsbereich und schaute zu ihnen herüber. Das Geräusch war ihr Kichern gewesen. Hannah war der Frau bei zwei Gelegenheiten begegnet. Die erste war sehr kurz gewesen – man hatte sie ihr als Anwältin der Stranger Times vorgestellt, die gerade Hannahs Freilassung aus einer Arrestzelle in einem Polizeirevier in Manchester veranlasst hatte. Bei der zweiten Begegnung war Dr. Carter von einem Sturmtrupp umgeben gewesen und hatte ihre Rolle als Repräsentantin der Begründer offenbart – jener geheimen Vereinigung von Unsterblichen, die den wahr gewordenen Traum aller Verschwörungstheoretiker darstellte. Dass Hannah dieses Kichern nicht mehr aus dem Kopf ging, lag wohl auch daran, dass sie es gehört hatte, nachdem sie kurz zuvor gefesselt am Boden gelegen und einem gemeingefährlichen Psychopathen ins Auge geblickt hatte.

Selbst in hohen Schuhen war Dr. Carter gerade mal einen Meter fünfzig groß. Sie hatte ein breites Grinsen aufgesetzt und glänzte mit der Art blonder Frisur, auf die man mit einer Brechstange und einem Flammenwerfer losgehen konnte, ohne auch nur eine Delle zu verursachen. Zudem trug sie ein Kostüm, das aussah, als wäre es maßgeschneidert und wahnsinnig teuer. In der Hand hielt sie eine Aktentasche aus Leder.

Auch die übrigen Mitarbeiter der Stranger Times verfielen nach und nach in Schweigen, als sie Dr. Carters Anwesenheit bemerkten. Hannah erinnerte sich, dass tatsächlich nur sie, Banecroft und Stella wussten, wer diese Frau wirklich war.

Dr. Carters Grinsen wurde noch breiter, bis es schließlich mehr Platz in ihrem Gesicht einnahm, als menschenmöglich schien. »Komme ich ungelegen?«

»Keineswegs«, sagte Banecroft. »Perfektes Timing. Stella – bitte öffne Türchen Nummer elf.«

Kapitel 4

Da Banecrofts privates Büro nur zwei Stühle, aber drei Menschen beherbergte, sah Hannah sich nach etwas um, an das sie sich lehnen konnte, um ihrem »Gast« den freien Sitzplatz zu überlassen. Das war schwieriger als gedacht, da alles in diesem Raum aussah, als stünde es kurz vorm endgültigen Zusammenbruch, einschließlich des Mannes, der hier arbeitete.

Zwei Wochen lang war Hannah nicht mehr hier gewesen. Die Höhle ihres Chefs zu betreten bedeutete immer einen Anschlag auf alle Sinne. Nun fragte sie sich, ob sie in den Monaten vor ihrem Urlaub eine Immunität aufgebaut hatte oder ob es hier inzwischen tatsächlich noch schlimmer aussah und roch als zuvor. Blendender Sonnenschein drang durch das spektakuläre Buntglasfenster hinter seinem Schreibtisch, aber selbst die Lichtstrahlen schafften es, müde, schmutzig und hoffnungslos auszusehen, sobald sie das andere Ende des Raumes erreicht hatten. Wie Grace immer wieder sagte, zog dieser Ort nicht mal Ratten an. Ein Beweis dafür, dass selbst Ungeziefer über gewisse Standards verfügte.

Nach einigen unschlüssigen Versuchen, einen angemessenen Ruheplatz für sich zu finden, nahm Hannah schließlich neben dem Fenster ihre Position ein. Somit stand sie seitlich vom Schreibtisch, an dem sich Banecroft und Carter gegenübersaßen. Wie die Schiedsrichterin bei einem verbalen Tennismatch.

Dr. Carter war sogleich eingetreten und ließ sich, ohne sich weiter umzuschauen, auf dem Gästestuhl nieder. Ärgerlicherweise ertönte dabei nicht einmal das übliche Schmatzen, weil sie sich nicht auf irgendwelche liegengebliebenen Lebensmittel oder Schlimmeres setzte. Menschen wie sie schienen ihre Umgebung immer absolut unter Kontrolle zu haben, und das war unfassbar irritierend.

Banecroft warf sich in seinen Stuhl und schaute kurz in eine Tasse, bevor er sie mit angewidertem Gesicht austrank. Die Chancen standen fünfzig-fünfzig, dass es sich um kalten Tee oder warmen Whiskey handelte.

»Dr. Carter«, begann er, »welchem Umstand haben wir die Freude Ihres Besuchs zu verdanken? Andererseits – streichen Sie das! Gibt es nicht irgendeine Regel, dass wir Sie expressis verbis ins Zimmer bitten müssen, weil Sie sonst nicht über die Schwelle kommen?«

Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und ließ beim Sprechen ihren Blick durch den Raum wandern. »Vinny, mein Süßer, ich bin Ihre Anwältin, kein Staubsaugervertreter.«

»Apropos. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie als unsere Anwältin offiziell zu feuern.«

»Ohhhhh.« Dr. Carter zog ein trauriges Clowns-Gesicht. »Hab ich irgendwas falsch gemacht?«

»Keineswegs. Ich habe lediglich das Gefühl, dass die Tatsache, dass sie für eine menschenfeindliche Schurken-Vereinigung tätig sind, sich nicht besonders gut mit der Firmenphilosophie dieser Publikation verträgt.«

»Sie haben eine Firmenphilosophie? Mein letzter Stand war, dass Sie noch nicht einmal über eine funktionierende Toilette verfügen.«

Banecroft beugte sich vor. »Und woher wissen Sie das?«

»Wenn Sie etwas geheim halten wollen, mein Süßer, würde ich vorschlagen, nicht herumzubrüllen wie ein Choleriker, wenn Sie Auseinandersetzungen mit ihrer Belegschaft führen.«

Banecroft lehnte sich zurück. »Kann ich akzeptieren.«

Er schleuderte seine Pantoffeln von den Füßen und legte diese auf den Schreibtisch, wobei er einen Bücherstapel zu Boden warf. Seine Socken offenbarten derartig viele Löcher und unschöne Flecken, dass sie wie zwei Handpuppen aussahen, die ziemlich schwere Zeiten durchmachten – vermutlich, weil sie nach dem Zusammenstoß mit einem Mähdrescher ein schwerwiegendes Drogenproblem entwickelt hatten.

»Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir uns unter vier Augen unterhalten könnten?«, sagte Dr. Carter.

»Ich fürchte, das ist nicht möglich. In diesen bedenklichen Zeiten hat sich unser Unternehmen eine neue Richtlinie auferlegt. Ein weiteres Mitglied der Belegschaft muss zwingend anwesend sein, wenn einer von uns ein Meeting mit absolut bösartigen Oberschurken hat. Ich weiß – die Political Correctness läuft vollkommen aus dem Ruder.«

Als Dr. Carter ihr Kichern erschallen ließ, versuchte Banecroft gar nicht erst, das schmerzliche Verziehen seines Gesichts zu verbergen. Unwillkürlich fragte sich Hannah, ob diese Frau es absichtlich als Waffe benutzte, um die Leute aus der Bahn zu werfen.

»Ach du liebe Zeit. Hat Vincent Banecroft etwa Angst vor dem kleinen alten moi?«

Banecroft stocherte kurz mit einem Finger in seinem linken Ohr. »Apropos – aus reiner Neugier, da Sie ja zu den Begründern gehören, wie alt ist denn Ihr kleines altes Ich?«

Dr. Carter schnalzte mit der Zunge. »Also wirklich, Vinny. Sie wissen genau, dass man eine Dame nicht nach ihrem Alter fragt.«

»Wir wollen unsere schöne Sprache nicht über ihre Grenzen belasten, indem wir Sie eine Dame nennen.«

Dr. Carter wandte ihren Blick Hannah zu. »Was meinen Sie, Miss Willis, wie kommt es, dass Vincent trotz seiner abstoßenden Manieren und seiner, offen gesagt, erschreckenden Körperhygiene eine so ausgesprochen faszinierende Wirkung auf Frauen ausübt?«

Hannahs Blick wanderte zu Banecroft hinüber. Er kratzte am Nagel seines großen Zehs herum, der aus seiner linken Socke ragte. »Es ist eins der großen Rätsel der Menschheitsgeschichte.«

»Das ist wahr. Aber«, sagte Dr. Carter und wandte sich wieder Banecroft zu, »wenn ich verspreche, mich zu benehmen, könnten Sie Ihre Sekretärin nicht doch entschuldigen, damit wir uns unter vier Augen unterhalten?«

»Erst einmal«, sagte Banecroft, »ist sie meine stellvertretende Chefredakteurin.«

Das musste Hannah Banecroft lassen – seine Angestellten ließ er von niemandem beleidigen. Außer natürlich von sich selbst.

»Zweitens ist sie von den in diesem Raum Anwesenden keineswegs diejenige, die ich hier nicht sehen möchte.«

»Selbstverständlich nicht«, sagte Dr. Carter gelassen. »Ich meinte bloß, dass sich Miss Willis vielleicht lieber zurückziehen würde, damit sie sich umkleiden kann.«

»Warum?« Banecroft sah verblüfft aus.

»Ich bin zur Arbeit gejoggt«, erklärte Hannah.

»Sehr lobenswert«, sagte Dr. Carter, ohne die Herablassung in ihrer Stimme zu unterdrücken.

»Tja«, entgegnete Banecroft, »wir können eben nicht alle jung bleiben, indem wir das Blut von Jungfrauen trinken oder was Monster wie Sie sonst so treiben.« Er zog eine Flasche Whiskey aus der untersten Schublade seines Schreibtisches und goss sich eine erhebliche Menge in die Tasse, bevor er einen Schluck direkt aus der Flasche trank. »Ich würde Ihnen ja einen Drink anbieten, aber … andererseits: Nein, würde ich nicht. Also, was kann ich für Sie tun?«

Dr. Carter spitzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Ganz im Ernst, Vincent, Sie müssen sich nicht derartig anstrengen, beleidigend zu sein.«

»Da haben Sie recht, muss ich nicht. Sie haben sich ja höchstpersönlich in meine Schussbahn gestellt. Also, ich habe einen sehr aufreibenden Morgen, können wir direkt zu dem Punkt kommen, an dem Sie mir verraten, was Sie von mir wollen, damit ich es ablehnen kann und wir beide mit unserem Arbeitstag fortfahren können?«

Carter nickte. »Na schön. Ich habe eine Story für Sie.«

»Unser Irren-Tag ist einmal im Monat – kommen Sie nächsten Dienstag wieder.«

»Ich denke, diese werden Sie sich nicht entgehen lassen wollen: Vergangene Nacht ist ein Mann auf dem Princess Parkway vor einen LKW gesprungen. Er war auf der Stelle tot. Weitere Verletzte gab es nicht, auch wenn ich glaube, dass der arme Fahrer noch immer unter Schock steht.«

»Und?«

»Und«, fuhr Dr. Carter vor, »dieser Mann war … ungewöhnlich. Erste Berichte deuten darauf hin, dass er auffällig überentwickelte Eckzähne hatte, eine sehr blasse Haut und verlängerte Fingernägel. Gekleidet war er ganz in Schwarz …«

Banecroft kniff ein Auge zu. »Moment mal, wollen Sie mir erzählen, er war ein …«

»Nein, will ich nicht.«

»Klingt aber stark danach.«

»Es gibt solche Wesen nicht. Ich möchte Sie nur bitten, der Sache nachzugehen.«

»Ich arbeite nicht für Sie.«

»Betrachten Sie es als einen Gefallen.«

Banecroft schaute erst Dr. Carter, dann Hannah an. »Es macht ganz den Eindruck, als hätte unsere liebe Frau Doktor die Natur unserer Beziehung hochgradig missverstanden. Schließlich ist sie eine der Bösen.«

»Sie wissen doch nur zu gut, dass das Leben niemals derartig schwarz-weiß ist. Und glauben Sie mir, Vincent«, sagte Dr. Carter und blickte auf ihre Stiletto-Hacken herab, als sei sie zugleich überrascht und fasziniert von ihrer Existenz, »in den Gewässern, die Ihnen im Augenblick offensichtlich bis zum Hals stehen, wäre es ratsam, ein Hilfsmittel von uns anzunehmen.«

»Eine Schwimmweste zum Beispiel?«, erwiderte Banecroft scherzhaft.

»Ganz genau.«

»Da diese Gewässer voller Haie sind.«

»In der Tat.«

»Und anscheinend auch voller Vampire.«

Darauf erwiderte Dr. Carter nichts, aber ihr Lächeln verschwand, und für einen langen Moment hielt sie Banecrofts Blick stand.

»Ich kann nicht schwimmen«, sagte Banecroft. »Daher nehme ich die Hilfe lieber sofort entgegen.«

»Na schön«, sagte Dr. Carter. »Ich kenne einen hervorragenden Badezimmer-Monteur.«

»Davon bin ich überzeugt. Aber: Nein, wir brauchen keinen Badezimmer-Monteur.«

»Miss Willis’ ausgeprägte Schweißabsonderung legt die gegenteilige Vermutung nahe.«

Hannah zuckte zusammen. Die Frau hatte wirklich ein Auge für die Schwächen anderer.

»Wenn ich mir diese Story anschauen soll«, sagte Banecroft, »schließt das eine Bedingung mit ein, die eine weitere meiner Angestellten betrifft: Stella. Sie erinnern sich vielleicht an sie?«

Dr. Carter hob beide Brauen. »Das Teenager-Mädchen, das unerklärliche und undokumentierte Kräfte offenbarte, als wir uns das letzte Mal begegnet sind? Ja, ich habe sie nicht vergessen.«

»Gut«, sagte Banecroft. »Denn genau das werden Sie jetzt tun – sie vergessen, meine ich. Ihre ganze Organisation wird vergessen, dass sie jemals existiert hat, und Sie werden niemals wieder ein Interesse an ihr oder ihren Fähigkeiten bekunden.«

»Unter den Bedingungen des Abkommens …«

»Ja oder nein?«, drängte Banecroft.

Dr. Carter sog tief Luft ein und atmete schließlich aus. »Schön. Wir werden kein Interesse an dem Mädchen bekunden, vorausgesetzt, dass es keinerlei Schwierigkeiten heraufbeschwört.«

»Ich gehe davon aus, dass ich diesbezüglich einfach auf Ihr Wort vertrauen muss?«

»Ja, davon gehe ich auch aus.«

»Okay. Aber seien Sie gewarnt – ich habe meine Probleme mit Leuten, die Vereinbarungen nicht einhalten.«

»Ach, Vincent«, sagte Dr. Carter, »drohen Sie, mich übers Knie zu legen?«

»Nein, ich drohe, Ihnen einen Pfahl durch Ihr kaltes, totes Herz zu treiben.«

Trotz der Tatsache, dass sich Hannah mitten in einer Hitzewelle in einem überaus stickigen Raum befand und ein durchgeschwitztes Jogging-Outfit trug, lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Das sagte einiges darüber aus, wie lange und wild Banecroft und Carter sich daraufhin anfunkelten. Die Stille wurde endlich davon unterbrochen, dass Banecroft rülpste.

»Eine Frage.«

»Nur eine?«, entgegnete Dr. Carter.

»Vorerst.«

Sie nickte.

»Da Ihre Organisation, wie man annehmen möchte, über erhebliche Ressourcen verfügt, warum brauchen Sie uns, um sich diese Sache anzuschauen?«

»Die sehr eigentümlichen Umstände sprechen dafür, dass das Ganze mit dem Altvolk zu tun hat. Sagen wir einfach, dass die Beziehungen zwischen ihnen und uns nach den kürzlichen Ereignissen etwas angespannt sind. In dieser besonderen Angelegenheit würden wir es deshalb bevorzugen, nicht selbst allzu viel Staub aufzuwirbeln.« Sie öffnete ihre Aktentasche, holte einen dünnen Briefumschlag hervor und legte ihn auf den Schreibtisch. »Hier ist eine Kopie des ersten Polizeiberichts.«

Banecroft nickte.

»Also, Vincent, mein Süßer, wenn wir fertig sind, müssen Sie mich nun entschuldigen. Vor mir liegt ein Tag voller Termine, und ich muss dieses Outfit verbrennen, da es in diesem Büro war. Ich könnte Ihnen ein absolut herausragendes Team von Sanitär-Experten vorbeischicken.«

»Nein, danke.«

»Dann vielleicht einfach einen Flammenwerfer als kleines Geschenk? Womöglich könnten Sie damit die Örtlichkeiten hier etwas aufhellen?«

»Ein reizendes Angebot, aber – nein.«

Dr. Carter erhob sich. »Also schön. Den Versuch war es wert. Vincent – es ist immer ein Vergnügen. Miss Willis, vergessen Sie das Dehnen nicht. Menschen, die an sportliche Betätigung nicht gewöhnt sich, bekommen oft Krämpfe, wenn sie es dann doch mal versuchen.«

»Danke«, sagte Hannah. »Werde ich beherzigen.«

Hannah war sich bewusst, dass dies nach allem, was sie sich in der letzten Viertelstunde hatte anhören müssen, nicht gerade die passende Erwiderung war. Immerhin schlug sie einen Tonfall an, der das Gegenteil zu implizieren schien.

Dr. Carter blieb einen Augenblick stehen, lächelte Hannah an und verließ den Raum.

»Sowas, sowas, sowas«, sagte Banecroft.

»Das war überraschend«, gab Hannah zu. »Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee war?«

»Sehr wahrscheinlich nicht, aber ich wollte ihre Reaktion sehen, wenn ich Stella erwähne.« Er stand auf. »Kommen Sie, wir beide müssen jetzt runter in den Keller.«

»Wir haben einen Keller?«

Banecroft schob einige Dokumente auf seinem Schreibtisch herum. »Wenn Sie das schon schockiert, wird Ihnen in Kürze wohl der Kopf platzen.« Er ging auf die Tür zu, hielt aber noch einmal inne. »Bevor wir losgehen – haben Sie irgendeine Art Deo bei sich? Mag ja nicht viel heißen, aber die Frau hatte nicht ganz unrecht. Sie könnten eine Dusche gebrauchen.«

Nicht zum ersten Mal kam Hannah der Gedanke, dass dieser Mann zugleich die beste und die schlechteste Menschenkenntnis der Welt besaß. Die schlechteste, weil niemand bei Verstand es wagen würde, jemand anderem so etwas ins Gesicht zu sagen – und ganz gewiss nicht, wenn man selbst, wie Banecroft, sein Leben in übel stinkenden Ausdünstungen verbrachte. Die beste, weil er sich sofort und ohne hinzusehen wegduckte, um nicht von dem schweren Buch getroffen zu werden, das Hannah ihm daraufhin an den Kopf werfen musste.

Kapitel 5

Hannah schaffte es, Grace abzufangen, indem sie Banecroft im Korridor überholte, der vom Bullenstall zum Empfangsbereich führte. Sie hatte das warnende Klirren der Armbänder ihrer Büroleiterin bereits von Weitem gehört, wie eine Herde wütender Büffel, die über einen Berghang rast – nur eben als Armschmuck.

Hannah fand, dass Grace alles Recht der Welt hatte, stinkwütend auf Banecroft zu sein. Dass die Frau ihn schon seit geraumer Zeit ertrug, machte sie ohnehin zu einer Art Heiligen – und das bereits bevor er ihre goldene Regel gebrochen hatte. Durch das Umgehen ihres Schimpfwort-Abkommens und das anschließende Feuern der Handwerker hatte er ihr Vertrauen nicht nur einmal, sondern gleich zweimal verletzt. Der Frieden zwischen einer dezidiert gottesfürchtigen Frau und einem Mann, von dem allgemein bekannt war, dass er ein ausgewiesener Satan im Chefredakteurssessel war, basierte schließlich nur darauf, dass Banecroft wusste, dass er es nie wirklich zu weit treiben durfte. Zumindest hatte er das gewusst.

Grace hielt in ihrer rechten Hand einen Brief umklammert, und ihr Gesicht sah aus wie ein drohendes Gewitter.

»Grace«, begann Hannah und streckte die Arme aus, um der Entladung Einhalt zu bieten. »Sie sind genau die Frau, mit der ich sprechen muss.«

Banecroft deutete auf die Treppe. »Wir sollten jetzt aber …«

»Das werden wir auch«, erwiderte Hannah barsch. »In einer Minute.«

Dann führte sie Grace zurück in Richtung Empfangstisch am anderen Ende des Raumes, während Banecroft irgendetwas über gackernde Hühner vor sich hin grummelte.

»Ich fürchte«, sagte Grace, »dass dieser Mann mir keine andere Wahl mehr lässt.«

»Ich weiß«, sagte Hannah. »Sie haben recht. Sie haben vollkommen recht.«

Zwei Minuten später stieß Hannah im Erdgeschoss, am Fuß der Treppe, auf Banecroft.

»Wird aber auch Zeit.«

»Entschuldigung«, sagte Hannah und hielt den Briefumschlag hoch, den Grace ihr ausgehändigt hatte. »Ich habe mich nur um den Umstand gekümmert, dass unsere Büroleiterin ihre Kündigung eingereicht hat, weil Sie so ein unerträglicher Arsch sind.«

»Fein«, sagte Banecroft. »Morgen organisieren wir Vorstellungsgespräche für ihren Ersatz.«

»Selbstverständlich«, sagte Hannah. »Und wie genau sollen wir das tun?«

»Fragen Sie einfach …« Banecroft unterbrach sich.

»Grace?«, bot Hannah an. »Sollte das das Ende Ihres Satzes sein? Denn wenn Sie und ich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr aus dem Keller herauskommen sollten, den wir angeblich haben, würde die Ausgabe dieser Woche vielleicht ein klein wenig später erscheinen oder mit schlechterer Rechtschreibung. Aber wenn wir Grace verlieren, stehen die Chancen ziemlich gut, dass wir hier spätestens heute Mittag weder über Elektrizität noch über fließendes Wasser verfügen.«

»Da ich die Handwerker mit sofortiger Wirkung rausgeschmissen habe«, sagte Banecroft, »werden Sie feststellen, dass wir bereits jetzt kein fließendes Wasser mehr haben.«

Hannah schüttelte den Kopf. »Wie zur Hölle können Sie glauben, dass das ein Argument zu Ihren Gunsten ist? Apropos – wir benötigen ein voll funktionstüchtiges Badezimmer, und Sie werden sich bei diesen Handwerkern entschuldigen.«

»Ach ja?«

Ohne ein weiteres Wort marschierte Banecroft weiter den Gang entlang auf den Raum zu, der ihr altes Bad gewesen war und nun ihr neues verbessertes Bad werden sollte. Erweitert wurde es über einen Durchbruch zu einem Vorratsraum. Wie sich herausgestellt hatte, enthielt dieser zweihundertzweiunddreißig Dosen Frühstücksfleisch, die weder ein Haltbarkeitsdatum aufwiesen noch die geringste Erklärung, wie sie dorthin gelangt waren. Hannah wusste, dass es zweihundertzweiunddreißig waren, denn nachdem sie vor einigen Wochen die Tür aufgebrochen hatten, weil sie keinen Schlüssel finden konnten, hatte Ox sie gezählt und anschließend bei eBay eingestellt. Verkaufen konnte er sie nicht, und ihr wurde schmerzlich bewusst, dass sie nicht wusste, was Ox mit ihnen angestellt hatte. Auch das war ein gewisser Grund zur Sorge.

Banecroft deutete auf die Tür, und Hannah öffnete sie. Sie hatte halb vollendete Arbeiten oder eine Baustelle erwartet, aber das war keineswegs das, was sich vor ihr auftat. Stattdessen offenbarte sich das Badezimmer ihrer Träume. Ja, traurig, aber wahr – von so einem Badezimmer hatte sie immer geträumt. Allerdings ohne das Loch im Boden an der Stelle, wo sich die Toilette befinden sollte.

Die Fliesen bildeten ein schimmerndes Muster aus Blau und Weiß, und das Waschbecken sah viel schöner aus als das Exemplar, das sie im Katalog ausgesucht hatte. Die Duschkabine hatte eine sehr gute Größe und verfügte über zwei Duschköpfe. Wenn überhaupt, sah es so aus, als hätten die Handwerker weitaus hochwertigere Materialien benutzt als die, für die sie bezahlt hatte. Sie wandte ein wenig den Kopf ab, damit Banecroft nicht sah, dass sie der Anblick eines derart schönen Badezimmers ein wenig emotional machte. Am liebsten hätte sie ihren Schreibtisch hier unten aufgestellt. Genau genommen wäre sie mit größter Freude hier eingezogen.

»Es … es ist wunderschön«, schaffte sie zu sagen.

»Ja«, stimmte Banecroft zu. »Schauen Sie sich auch den Lack an. Dafür, dass es die Firma mit dem günstigsten Angebot war, hat sie spektakuläre Arbeit abgeliefert. Beinahe zu gut, um wahr zu sein.«

Sie kannte Banecroft lange genug, um zu bemerken, dass er auf etwas Bestimmtes hinauswollte. »Und?«

»Was?«, fragte Banecroft – der Inbegriff der Unschuld. »Sie haben eine fantastische Arbeit gemacht. Darf ich fragen – war das Angebot überraschend günstig im Vergleich zu den anderen?«

»Das kann schon sein.«

»Und Ihrer Erfahrung nach – wie viele Menschen, die etwas zu verkaufen haben, machen ein sehr günstiges Angebot und übertreffen dann bei ihrer Arbeit auf dramatische Weise alle Erwartungen?«

Hannah stemmte ihre Hand in die Hüfte. »Können wir den Teil überspringen, in dem Sie mir beweisen, dass Sie im Recht waren, sie zu feuern? Ich meine, wenigstens in Ihrem Kopf.«

Banecroft zuckte mit den Schultern. »Sie sind eine Spielverderberin.« Er zog eine Fliese von der Wand und hielt sie triumphierend in die Höhe. »Tada!«

Hannah kam näher, um die Stelle zu betrachten, an der die Fliese gehangen hatte. Ihr Blick fiel auf eine kleine Lücke im Mauerwerk. Sie musterte sie und schaute wieder zu Banecroft hinüber. »Okay, die Wände wurden offenbar doch nicht perfekt verfliest.«

»Was? Nein, das meine ich nicht.« Banecroft tastete die verschiedenen Taschen seiner Kleidung ab. »Warten Sie. Moment. Hier hab ich’s.« Seine Hand tauchte in die Innentasche seines Jacketts. »Es geht nicht um die Fliesen. Sondern darum, was sich in dem winzig kleinen Spalt zwischen ihnen befunden hat.« Mit großer Geste brachte er einen Gegenstand von der Größe einer kleinen Batterie zum Vorschein.

Hannah spürte, wie ihr der Magen in die Kniekehle sackte. »Ist das eine …«

»Kamera?«, ergänzte Banecroft. »Ja. Ja. Genau. Das.«

Hannah ließ sich an die Wand sinken und ihren Blick durch den Raum wandern – der mit Porzellan ausgekleidete Garten Eden war für immer beschmutzt. Natürlich hätte Banecroft ihn ohnehin über kurz oder lang beschmutzt – auf die eine oder andere Weise –, aber nicht so nachhaltig.

»Oh Gott«, sagte Hannah. »Ich habe professionelle Spanner beauftragt, unser Badezimmer zu renovieren.«

»Nein«, sagte Banecroft fröhlich. »Nein, das haben Sie nicht.«

Trotz all ihrer Erfahrungen wagte Hannah zu hoffen. »Wirklich nicht?«

»Wirklich nicht. Es ist weitaus schlimmer. Folgen Sie mir!«

Als Banecroft sie hinaus- und um das Gebäude herumführte, musste Hannah ihre Augen gegen die blendende Morgensonne abschirmen. Banecroft war so zappelig, dass sie befürchtete, er könnte jeden Augenblick in einen Tanz ausbrechen.

»Kommen Sie. Machen Sie schneller. Es gibt so viel zu sehen.«

Hannah musste sich eingestehen, dass sie dem Außenbereich der Kirche der Alten Seelen bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Sie wusste von dem Schuppen, in dem Banecroft seinen überraschend schönen Jaguar untergestellt hatte, und sie wusste auch, dass es zahlreiche Ecken in dem Bauwerk gab, die renovierungsbedürftig waren. Grace hatte Manny freundlich gebeten, diesbezüglich auszuhelfen, und er war aufs Dach gestiegen, um einige Schindeln auszutauschen und eine der hartnäckigeren undichten Stellen zu schließen. Trotzdem war Hannah verblüfft, als Banecroft nun an den Mülltonnen und einer großen gelben Abdeckplane vorbeimarschierte und zwei schräge Metalltüren offenbarte. Sie sahen aus, als führten sie zu einem Kohlenschacht. Banecroft riss sie mit großer Geste auf und brachte einige steinerne Stufen zum Vorschein.

»Jetzt weiß ich auch, an wen Sie mich erinnern«, sagte Hannah. »An Willy Wonka.«

»Wegen meiner wunderbar kindlichen Unschuld und weil ich ein besonderes Händchen für Menschen habe?«

»Nein. Wegen Ihres extrem gestörten Auftretens und weil Sie auch nie unter Leute gehen.«

»Für eine Frau, die Spanner einstellt, können Sie ziemlich bissig sein.«

»Hatten Sie nicht gesagt, es waren keine Spanner?«

»Waren sie auch nicht. Aber ich versuche, Ihnen den Übergang zur nächsten Offenbarung zu erleichtern, damit sie Sie nicht allzu sehr erschüttert.« Er winkte ihr zu, die Stufen hinabzusteigen. »Nach Ihnen.«

Widerwillig setzte Hannah sich in Bewegung. Banecroft drückte auf einen Schalter neben der Tür, woraufhin sich das spärliche Licht einer nackten Glühbirne verbreitete.

Es war ein großer Raum mit steinernen Wänden. Der Geruch von nasskaltem Schimmel zwang Hannah dazu, sich die Nase zuzuhalten. An einem Ende des Raumes erkannte sie ausgemusterte Möbelstücke, Eimer, die vermutlich Farbe enthielten, und – wie es aussah – unerklärlicherweise weitere Dosen Frühstücksfleisch. Am anderen Ende befand sich etwas, das, im starken Kontrast dazu, große Ähnlichkeit mit einer Grabstelle hatte.

»Ist das ein …?«

»Grab?«, ergänzte Banecroft. »Ja.«

»Gruselig.«

»Oh, wenn Sie das schon gruselig finden, machen Sie sich mal auf einiges gefasst.«

Ein Bereich des Raumes vor ihnen war mit einem großen Abdecktuch verhängt. Hannahs ungute Vorahnungen hätten sich noch gesteigert, wenn sie nicht ohnehin schon an ihrem Höhepunkt angelangt gewesen wären.

Als Banecroft die Metalltür hinter ihnen mit einem Knall zuzog, zuckte sie zusammen.

»Meinen Sie nicht, man müsste hier mal ordentlich lüften?«

»Aber nicht jetzt.« Er deutete auf das Abdecktuch. »Ohne Zweifel haben Sie bereits geschlussfolgert, dass sich die Stelle da drüben direkt unter unserem funkelnagelneuen Badezimmer befindet.«

Hannah sagte nichts, näherte sich langsam dem Tuch und lüpfte mit spitzen Fingern eine Ecke. Da sie sich aber bereits über sich selbst ärgerte, riss sie es schließlich mit einem Ruck beiseite. Spuren deuteten darauf hin, dass hier erst kürzlich gearbeitet worden war. Auf dem staubigen Boden befand sich eine Schicht mit frischerem Staub – wie man ihn erzeugt, wenn man durch Gestein bohrt.

Hannah schaute sich um. »Okay, ich kapier’s nicht.«

»Wirklich nicht?«, fragte Banecroft.

Er kam herüber und zog an einer Schnur, die von der Decke hing. Eine Falltür in der Decke schwang auf, und Licht flutete auf sie herab.

Hannah spähte nach oben. Sie schaute direkt in die Duschkabine. »Oh Gott, ich glaube, mir wird schlecht.«

»Ja«, sagte Banecroft. »Ich wette, Sie vermissen bereits jene unbedarften Tage, als Sie glaubten, Sie hätten lediglich Spanner engagiert.«

Hannah krümmte sich, und ihr Mund füllte sich mit Speichel. Vielleicht lag es an der Anstrengung des morgendlichen Joggens oder an der Feuchte des engen Kellers, aber sie bezweifelte es. Es war die entsetzliche Realität dessen, was Banecroft ihr präsentierte.