Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zsolnay, Paul

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Vincent hat es in England zu einer beachtlichen Karriere und einer glücklichen Familie gebracht. Doch zu Besuch in seiner Heimat Frankreich ist er sofort wieder der unsichere Junge von früher. Schnell hat er über alle – die Eltern, den Bruder, die alten Freunde – ein Urteil gesprochen. Bis ihn die Frau seines Bruders, die er noch nie leiden konnte, endlich mit der Wahrheit konfrontiert … Nach dem Bestseller „6 Uhr 41“ unternehmen wir mit Jean-Philippe Blondel eine spannende, überraschende Reise in die eigene Jugend. Eine Geschichte über Beziehung, Liebe, Freundschaft und über eine der reizvollsten Fragen überhaupt: Was wäre gewesen, wenn?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Warum hat er sich nur zu diesem Besuch bei den Eltern überreden lassen? Vincent hat es in England inzwischen zu einer beachtlichen Karriere, einer Frau und zwei kleinen Töchtern gebracht. Doch einmal in der französischen Provinz und in seinem alten Kinderzimmer angekommen, ist er sofort wieder der unsichere Junge von früher. Die Eltern, der Bruder, alle gehen ihm auf die Nerven. Und auch über die alten Freunde hat er schnell ein Urteil gefällt: Fanny ist bieder geworden und ausgerechnet mit Olivier zusammen, Étienne einfach von der Bildfläche verschwunden. Bis Vincent die Frau seines Bruders, die er noch nie ausstehen konnte, zufällig in der Stadt trifft und sie ihn endlich mit der Wahrheit konfrontiert …

Blondel versteht es meisterhaft, Geschichten rund um eine der reizvollsten Fragen überhaupt zu erzählen:Was wäre gewesen, wenn?

Deuticke E-Book

JEAN-PHILIPPE BLONDEL

This is not a love song

Roman

Aus dem Französischen

von Anne Braun

Deuticke

Die Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Titel This is not a love song im Verlag Robert Laffont, Paris.

www.centrenationaldulivre.fr

ISBN 978-3-552-06319-8

© Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 2007

Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe

© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2016

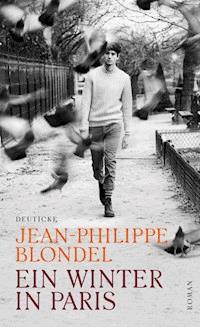

Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Foto: © Ashraful Arefin

Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen

finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

ICH schnappte nach Luft.

Ich sah mich im Spiegel: Ich verkörperte ziemlich gut den Archetypus von Überraschung. Hochgezogene Augenbrauen, große Augen, der Körper mitten in einer Bewegung erstarrt.

Als ich den Mund öffnete, um »Was?!« zu fragen, fing sie an zu lachen. Sie hat ein ansteckendes Lachen, meine Frau. Eine runde, klangvolle Welle, die aus dem Bauch aufsteigt und nach und nach in herzlichen, leichten Kaskaden aus ihr herausperlt.

Kopfschüttelnd wischte sie sich über den linken Augenwinkel. Dann erklärte sie mir, das sei bestimmt nicht der Auftakt zu einer Trennung oder der Vorwand für ein amouröses Abenteuer. Sie brauche einfach nur eine kleine Auszeit. Mit mir habe das nichts zu tun. Sie halte es nur für eine gute Idee, mit den Mädchen für eine Woche zu ihren Eltern zu fahren – Sarah sei sehr gern bei ihren Großeltern, und Iris, mein Gott, Iris sei noch ein Baby, und es würde ihr sicher gefallen, in ihrem Sportwagen auf der Strandpromenade spazieren gefahren zu werden, und abends wäre immer jemand da, der auf die beiden kleinen Monster aufpasse, während sie selbst auch mal wieder richtige Ferien machen könne, ohne ans Kochen oder an die Wäsche denken zu müssen. »Sei mir nicht böse, aber ich träume davon, mich eine Woche lang um nichts kümmern zu müssen. Eine Woche, in der ich abends in Ruhe lesen kann. Ich habe das Gefühl, als hätte ich seit einer Ewigkeit keinen Roman mehr gelesen. Eine Woche, in der ich allein spazieren oder abends allein ins Kino gehen kann. Wie eine Thalassotherapie-Kur, nur ohne Thalassotherapie. Und ohne Kur. Verstehst du? Okay, aber jetzt steh nicht länger da wie ein Ölgötze, das passt nicht zu dir.«

Da habe ich mich wieder bewegt.

Obwohl ich der Form halber protestierte, begriff ich sehr wohl, was sie meinte. Die letzten Monate waren sehr stressig gewesen. Iris mit ihren sechs Monaten schlief noch immer nicht durch, sie lebte einen verkehrten Rhythmus, war nachts aktiv und tagsüber ein Murmeltier – ein Albtraum für die Eltern. Susan hatte sich von ihrem Job als Finanzanalytikerin beurlauben lassen, das schien uns vernünftig. Und das war es vermutlich auch, doch es gab Augenblicke, in denen meine Frau alles dafür gegeben hätte, im Büro vor ihrem PC zu sitzen, statt mit unserer Kleinsten in Babysprache zu plappern und wie ein Zombie durchs Haus zu rennen. Und ich hatte in letzter Zeit sehr viel gearbeitet. Die Cafés Bleus florierten. Was mit zwei schicken Fastfood-Restaurants begonnen hatte, die qualitativ hochwertige Sandwiches und Biokuchen auf der Speisekarte hatten, war auf dem besten Weg, sich zu einer Kette von Filialen zu entwickeln. Mein Name und der meines Teilhabers, James, wurden immer häufiger erwähnt. Wir verkörperten zunehmend das Symbol für sozialen, liberalen und europäischen Aufstieg. Ein Geschenk des Himmels für die New Labour: ein Franzose und ein Engländer, gemeinsam auf gastronomischem Eroberungsfeldzug auf dem britischen Markt. »Les Cafés Bleus – oh mon Dieu« war unser Slogan, und auf unserem Werbeplakat war eine hübsche junge Frau mit rot geschminkten Lippen zu sehen, die sich genüsslich auf einem Stuhl räkelt und eine Hand an ihrem Dekolleté, die andere auf einem Sandwich liegen hat. Diese Plakate waren inzwischen in ganz London zu sehen. Und auch anderswo.

Dieses Anderswo hat uns dieses Jahr ziemlich in Anspruch genommen. Die Nachfragen nach Franchise-Unternehmen. Und die landesweite Expansion. Leeds, Nottingham, Exeter, Hull, Edinburgh, Liverpool. Die Filialen schossen wie Pilze aus dem Boden.

Normalerweise machten wir im August Ferien, zwei Wochen an einem mehr oder weniger kalten Meer, entweder in Frankreich oder in England, und in der dritten Woche war das eine oder andere in unserem Haus in Hampstead Heath zu tun – dem Haus, das ich anfangs gar nicht wollte, als es noch von Susans Eltern finanziert worden war. Doch mittlerweile hatte ich mich daran gewöhnt, umso mehr, als ich inzwischen die Möglichkeit sah, das Geld früher als geplant zurückzuzahlen – vielleicht sogar schon in zwei oder drei Jahren, wenn alles so weiterlief wie bisher.

»Und ich?« – »Was du?« – »Was soll ich machen, während du weg bist?« – »Was du willst, Schatz, du bist doch schon ein großer, selbständiger Junge.« – »Und wenn ich auch eine Woche Urlaub machen würde?« – »Klar, warum nicht?« – »Du weißt genau, dass das nicht geht.« – »Ich weiß gar nichts.« – »Mit den Cafés und allem.« – »Du hast mir erst neulich Abend erklärt, dass du neuerdings nicht mehr dauernd präsent sein müsstest, weil du etliche Aufgaben delegiert hast.« – »Ja, aber so einfach ist das nicht.« – »Und wenn du plötzlich eine Blinddarmentzündung bekämst?« – »Hä?« – »Was würdest du machen, wenn du eine Blinddarmentzündung hättest? Würdest du deine Geschäfte vom Krankenhaus aus erledigen?« – »Ich habe aber keine Blinddarmentzündung.« – »Stell dich nicht so an! Hör mal, wir sind nicht mehr in den Siebzigern. Du machst eine Woche frei, mit Handy und Laptop, von denen du dich sowieso kaum noch trennen kannst, und machst jeden Abend einen Check-up oder meinetwegen auch alle zwei Stunden, wenn du es anders nicht aushältst.« – »Und das sollen Ferien sein?« – »Stopp! Ich nehme die Kinder für eine Woche mit, und du bist acht Tage lang Junggeselle. Glaub mir, alle anderen Männer, die ich kenne, würden sich danach die Finger lecken, also tu nicht so scheinheilig … Hey, weißt du, was du machen könntest? Deine Eltern besuchen! Gut, sie kommen manchmal her, aber wir sind praktisch nie bei ihnen oder immer nur auf einen Sprung auf dem Weg in oder aus den Ferien … Das wäre doch eine gute Gelegenheit, sie mal etwas länger zu sehen.« – »Super, ich kriege mich vor Begeisterung gar nicht mehr ein.«

Sie drückte mir einen schiefen Kuss auf den Mund. Und murmelte, ich solle ausnahmsweise mal nicht nur an mich selbst denken. Meine Eltern würden sich bestimmt sehr freuen. Ich entgegnete, sie würden sich garantiert mehr freuen, ihre Enkelinnen zu sehen. Susan zuckte mit den Schultern. Das glaube sie nicht, meinte sie. »Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn die Mädchen, wenn sie groß sind, zehn Jahre lang immer nur für ein paar Stunden bei dir vorbeikämen!« In diesem Moment fing Iris in ihrer Babywippe an zu wimmern, und Sarah rief aus dem Wohnzimmer, die Fernbedienung des DVD-Players sei kaputt. Ich seufzte und sagte, ich könne es kaum erwarten. Zehn Jahre ohne ihr Heulen und Gejammer, obwohl sie alles haben und im Wohlstand aufwachsen, genau, das wären richtige Ferien. Susan schmunzelte. Ich auch. Nein, das Thema war für mich erledigt.

Ich dachte an meine Mutter.

Meine Mutter in ihrem Teakholz-Liegestuhl, in ihrem Gärtchen hinter dem Haus. In ihrem Sommerkleid mit dem Blümchenmuster in Gelb, Grün und Orange, den Strohhut auf dem Gesicht. Sie schwitzt schnell unter den Achseln, und das riecht man. Sie schnarcht leise. Eine ihrer Sandalen ist auf den Boden gefallen. Ihre Brust hebt und senkt sich. Die Beine machen ihr zu schaffen. Sie hat fünfzehn Kilo Übergewicht. Sie ist alt.

Susan und meine Mutter verstehen sich glänzend. Das verblüfft mich immer wieder. Sie unterhalten sich mit sichtlichem Vergnügen in einem Kauderwelsch aus englischen und französischen Wörtern. Sie lachen oft. Susan kräuselt vor Vergnügen die Nase, während sie sich Himbeeren in den Mund steckt. Meine Mutter, neben ihr, hat eine kleine gelbe Plastikschüssel in der Hand, in der sie die gepflückten Himbeeren sammeln wollte, doch weil Susan alle auffuttert, bleibt die Schüssel hoffnungslos leer.

Susan ist die Tochter, die meine Mutter nie hatte, und meine Mutter ist für Susan die Mutter, die sie zum Glück nie haben wird. Susans Mutter ist das krasse Gegenteil von meiner. Distinguiert, auf ihr Äußeres bedacht, ohne jedoch zu übertreiben, eine perfekte Gastgeberin und Expertin für gesellschaftliche Umgangsformen. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie beide in ihre Enkelinnen vernarrt sind und ihnen absolut alles durchgehen lassen.

Als wir geheiratet haben, dachten wir, die Feier und das Aufeinanderprallen unserer beiden Familien würden ein Albtraum werden, doch erstaunlicherweise ging alles gut. Wir hatten die xenophobe Überheblichkeit und die fehlende Verständigung unterschätzt. Susans Eltern sahen großzügig über alle Fauxpas meiner Eltern hinweg, weil sie sie als »typisch französisches Verhalten« deuteten. Meine Eltern fanden Susans Eltern »sehr exotisch«. Sie haben sich ständig angelächelt und so getan, als täte es ihnen schrecklich leid, dass sie die Sprache des anderen Elternpaars nicht genügend beherrschten, um eine Unterhaltung zu führen. Sie trennten sich in bestem Einvernehmen und sahen sich danach logischerweise nie wieder.

Susans Eltern haben Geld. Hatten sie schon immer. Sie sind seit Generationen Juristen, und wenn einer der Söhne mal aus der Art schlägt, dann nur, um bei einer der großen Banken in der Londoner City zu arbeiten. Meinen Eltern dagegen sieht man ihre kleinbürgerliche Herkunft schon von weitem an. Ihre Großeltern waren Hausangestellte, ihre Eltern Arbeiter, und sie selbst haben es immerhin bis zu Angestellten gebracht – mein Vater hat die soziale Leiter sogar so weit erklommen, dass er eine eigene Sekretärin hatte, in der regionalen Niederlassung der SERNAM, dem Gütertransportunternehmen der französischen Eisenbahn SNCF.

Als Susan mich zum ersten Mal fragte, wie ich meine Eltern finde, mit welchem Adjektiv ich sie beschreiben würde, sagte ich: »Vorhersehbar.« Als ich noch zu Hause wohnte, haben mein Bruder und ich oft gewettet, was Mama antworten oder wie Papa reagieren würde – das konnten wir ohne Worte. Und wir behielten jedes Mal recht. Susan dagegen findet sie »herzlich«. Vor allem meine Mutter, Hélène.

Hélène und Jean – meine Eltern. Und Jérôme, mein Bruder.

Schon als ich an sie dachte, an die Mitglieder meiner vorhersehbaren Familie, verspürte ich einen kleinen Stich im Herzen, was mich irgendwie gerührt und überrascht hat. Überrascht deshalb, weil mir früher so oft vorgeworfen wurde, ich sei kein Familienmensch und würde mich vor Familienfesten drücken. Meine Freunde und Bekannten seien mir wichtiger, die Welt, die ich mir selbst aufgebaut hatte. Doch das musste sein. Ich musste die Chance ergreifen, um nicht so zu werden, wie ich mal zu werden drohte: ein sympathischer Drückeberger. Ein Schmarotzer, den man insgeheim verachtet. Innerhalb von zehn Jahren hat sich alles verändert. In den letzten zehn Jahren habe ich es zu etwas gebracht.

In letzter Zeit bin ich sogar zum Liebling meines Schwiegervaters avanciert, der überall damit prahlt, dass er es war, der mir in den Sattel geholfen hat. Der, durch den die Medien auf mich aufmerksam wurden. Es stimmt, inzwischen bin ich auf Erfolgskurs. Vor zwei Wochen war ich auf dem Titelblatt eines bekannten englischen Wirtschaftsmagazins abgebildet. Zusammen mit James, beide im schwarzen Anzug und mit rotem Hemd. Er hatte mir einen Arm um die Schultern gelegt. Eine sehr schöne Pose – meine Idee. Ich hatte mich an ein Polaroid-Foto von Étienne und mir erinnert, vor etlichen Jahren. Elf, zwölf vielleicht.

Ich sah Étienne plötzlich wieder vor mir – wie er mit seinem spöttischen Grinsen auf einem gelben Sofa liegt –, und da merkte ich, dass der Vorschlag meiner Frau doch auf fruchtbaren Boden gefallen war. Eine Woche ohne die Kinder und ohne Ehefrau bei meinen Eltern. Zurück zum Start. Den bisher zurückgelegten Weg abschätzen. Sich darüber freuen, was man alles geschafft hat. Sich insgeheim auf die Schulter klopfen. Ein kurzes Zwischenspiel der Selbstgefälligkeit und mit aufgeblähtem Selbstbild. Warum eigentlich nicht? In den Cafés Bleus geht es im Sommer immer eher ruhig zu, wenn die Londoner Geschäftsleute ihren Jahresurlaub nehmen – James würde alle anfallenden Entscheidungen treffen, wie ich es im letzten Jahr für ihn getan habe, als er im August nicht da war.

Sieben Tage Freiheit! Sieben Tage, um Bilanz zu ziehen. Die Gelegenheit, abends auszugehen, in einer altvertrauten Stadt, und all die Menschen wiederzusehen, mit denen ich meine Kindheit und Jugend verbracht hatte. Mit meinem Bruder durch die Bars ziehen. Die Eltern ins beste Restaurant der Stadt einladen. Fanny über den Weg laufen und vielleicht sogar mit ihr einen Kaffee trinken gehen – sich endlich in Ruhe aussprechen. Mit Étienne am Kanal entlangschlendern und die Gespräche dort wiederaufnehmen, wo wir sie abgebrochen hatten.

Ich war natürlich nicht so dumm zu glauben, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen sein würde, in ein sanftes, goldbraunes Licht gebadet, und dass die spitzen Ecken und Kanten so stumpf geworden wären, dass sie nicht mehr wehtun konnten. Ich war nicht so naiv, als dass ich nicht geahnt hätte, dass mir meine Eltern mit ihrer Behäbigkeit auf den Geist gehen würden oder mein Bruder mit seinem Lokalpatriotismus. Oder dass Fanny eventuell gar keine Lust haben könnte, mich zu sehen. Und dass Étienne Wichtigeres zu tun hatte und mich abwimmeln würde.

Doch wie üblich siegte die Neugier wieder einmal über alles andere.

Neugier, Voyeurismus – das Bedürfnis, mich davon zu überzeugen, dass ich glücklicher war als all jene, die ich dort unten zurückgelassen hatte.

Als sich meine Frau am Abend mit einem zufriedenen Seufzer im Bett umdrehte und ihre Muskeln sich entspannten, murmelte ich, ich hätte mir ihren Vorschlag durch den Kopf gehen lassen, und es sei vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich würde für eine Woche nach Frankreich fahren, zu meinen Eltern.

Damit würde ich ihnen sicher eine Freude machen.

Das war vor drei Wochen gewesen. Morgen ist Samstag. Ich werde nach Frankreich fahren, allein. Aber darüber denke ich im Moment lieber nicht nach. Jetzt muss ich schlafen.

Samstag

ICH habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Verständlich. Die Aussicht, in mein Elternhaus zurückzukehren, macht mich nervös, und auch die Vorstellung, wieder durch die Straßen der Stadt zu spazieren, in der ich in den letzten zehn Jahren immer nur kurz zu Besuch war, wenn wir zufällig auf der Durchreise waren. Jeden Sommer machen wir kurz halt bei meinen Eltern, die praktischerweise auf halbem Weg zwischen Südfrankreich und England wohnen, trinken im Garten einen Aperitif, dann wird gegrillt, wir erzählen uns, was es Neues gibt, und fahren am nächsten Tag weiter. Meine Eltern kommen öfter nach England. Normalerweise zweimal pro Jahr, eine Woche im Frühling und eine im Herbst. Für meine Eltern ist England immer eine willkommene Abwechslung. Noch mehr aber genießen sie, wie ich glaube, zu sehen, dass ich reifer geworden bin, ein bedeutender Mann, ein Entscheidungsträger im Land des Liberalismus. Dafür danken sie ihrer Schwiegertochter, deren Eltern, dem Premierminister, der Queen und sogar Lady Di in ihrem verkeilten Wagen. Sie staunen über das Haus, in dem wir wohnen. Sie amüsieren sich über die in unseren Köpfen verwurzelten Gewohnheiten – nach links schauen, links fahren, vor Zebrastreifen grundsätzlich abbremsen. Hin und wieder überrasche ich sie Arm in Arm in ihrer im Schlussverkauf erstandenen Kleidung, und ich spüre, dass sie stolz sind auf mich. Stolz und überrascht. Denn damit hatten sie nicht gerechnet. Sie haben mit allem anderen gerechnet, nur nicht damit.

Bevor ich damals wegging, sah es nicht gut aus für mich.

Ich war zwar älter geworden, aber nicht klüger. Ich wusste nicht, was ich wollte, konnte mich zu nichts entscheiden und ließ mich treiben. Ich hatte das Gymnasium vor dem Abitur abgebrochen und war Platzanweiser in einem Kino geworden. Wenig später ging das Kino pleite, aber da war ich ohnehin schon weg. Danach habe ich alles Mögliche gemacht: Holzspielsachen zusammengebaut, Enzyklopädien verkauft, Fenster geputzt, in einem Supermarkt Regale aufgefüllt. Arbeitslos war ich eigentlich selten, aber ich hielt nie lange durch. Ich hatte immer nur befristete Verträge und keine konkreten Pläne für die Zukunft. Ich wohnte in einer Dreizimmerwohnung im Zentrum mit Étienne, meinem besten Freund – mit dem ich damals auch vom Gymnasium abgehauen bin und der mich im Cinéma X4 untergebracht hat, wo er selbst arbeitete, einem Kino mit vier Vorführsälen, und in einem davon, dem im Untergeschoss, wurden nur Pornofilme gezeigt. Das war das erste, das zumachen musste. Als die Videorekorder aufkamen, war die Ära der Pornokinos zu Ende.

Neun Jahre.

Neun Jahre, in denen ich mich von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob durchhangelte. Neun Jahre, in denen ich immer nur schnell mal hier, mal da einen Happen aß, bevor ich mich in einer Bar mit anderen Nachtschwärmern traf, armen Schluckern wie mir, Möchtegern-Künstlern, Aufsichtspersonen an Gymnasien, zukünftigen Ex-Selfmade-Typen, die Luftschlösser bauten. Einige wurden reifer und koppelten sich ab. Die traf man dann irgendwann später mit einem Kinderwagen oder in Anzug und Krawatte, einen Aktenkoffer aus schwarzem Leder in der linken Hand, und dann taten sie so, als würden sie einen nicht sehen. Über die haben wir gelacht. Wir haben uns über sie lustig gemacht, Étienne und ich. Wir wussten zwar nicht, was wir werden wollten, doch auf gar keinen Fall wie sie, das schworen wir uns. Wir lebten weiterhin in den Tag hinein. Wir stellten uns keine Fragen.

Nein.

Das ist falsch.

Er stellte sich keine Fragen. Ich schon.

Begonnen hatte es sechs Monate vor meinem Weggang. Als ich Franck traf, der vor Étienne mein einziger Freund gewesen war. Mit seinem dreijährigen Töchterchen auf den Schultern, dem er gerade erklärte, dass Papa einen wichtigen Termin habe und sie leider nicht vom Kindergarten abholen könne. Dafür würde die Oma kommen. Papa komme erst später nach Hause. Papa müsse arbeiten. Papa hatte sein eigenes Leben. Er war so in diese Erklärungen vertieft, dass er mich zuerst gar nicht bemerkte. Dann, glaube ich, hat er sich irgendwann umgedreht. Er hat mich aber nur noch von hinten gesehen. Er hat mich gerufen. Ich weiß nicht, warum, aber da fing ich an zu rennen. Mir fehlte der Mut, mir die schiefe Bahn anzusehen, die ich gerade hinunterrutschte.

Ab diesem Moment wälzte ich mich nachts im Bett hin und her und fand keinen Schlaf. Dabei gingen wir immer sehr spät schlafen, häufig ziemlich benebelt. Étienne dachte sich alles Mögliche aus: Alkohol, Gras, auch Pillen, die einen hin und wieder verliebt machten. Doch nichts davon hat mir wirklich geholfen. Fürs Erste ja. Klar. Ich schlief ein, völlig im Einklang mit mir und der Welt. Mit einem zufriedenen Seufzer sank ich auf die Matratze. In der Hoffnung auf eine lange, ruhige Nacht. Doch keine ein, zwei Stunden später wachte ich wieder auf, schweißgebadet und mit einem pelzigen Gefühl im Mund. Ich sah mich um: Wände, von denen der Putz bröckelte, ein geflickter Teppichboden. Der hartnäckige Modergeruch. Mein Leben.

In dieser Zeit schafften es nicht mal die Mädchen, mich die Mauer vergessen zu lassen, auf die ich zurannte. Vögeln konnte ich nur noch bei ihnen. Bei mir zu Hause hätte mich alles krank gemacht. Trotzdem kam es vor, dass ich manchmal mitten im Liebesspiel meinen Klamottenhaufen auf dem Fußboden sah, dann war es vorbei. Ausreden. Zweifel. Es kam immer öfter vor, dass ich den Höhepunkt nur vortäuschte. Es ist komisch, dass Männer besessen sind von der Idee, dass eine Frau ihnen einen Orgasmus vortäuschen könnte, während Frauen sich diese Frage umgekehrt nie stellen. Dabei ist es genauso einfach. Der Schwanz ist steif, doch die Explosion bleibt aus. Dann muss man nur etwas lauter und schneller atmen, heftiger zustoßen und laut stöhnen, um sich schließlich keuchend auf den Körper der Frau fallen zu lassen. Dann schnell raus, sie sind es gewohnt, dass sich der Mann schnell zurückzieht. Das leere Kondom runterziehen, in der geschlossenen Faust verstecken und im Plastikeimer im Badezimmer verschwinden lassen. Mit einem zufriedenen Lächeln ins Bett zurückkehren, der Frau zu einem Orgasmus verhelfen, falls sie noch keinen hatte – und schon ist man der beste Liebhaber aller Zeiten, das erste männliche Wesen, dem daran gelegen ist, dass auch die Partnerin auf ihre Kosten kommt, und das weiß, dass der Sexualakt für die Frau nicht immer der siebte Himmel ist. Dann eine gute Nacht wünschen, sich umdrehen und die Wand anstarren. Sich mit weit geöffneten Augen fragen, was eigentlich los ist. Und wie man aus dieser Sackgasse wieder herauskommt.

Und ich habe wahrlich etliche Wände angestarrt!

Kinderzimmertapeten mit Snoopys oder Sarah-Kay-Motiven; andere, die nach Revolte rochen, das Poster WHY? neben dem Plakat eines Punk-Konzerts in einem Kellergewölbe im Stadtzentrum. Wieder andere, schon erwachsene, verdächtig neutrale – das Zimmer hätte sich im Handumdrehen in einen Kokon für ein zukünftiges Kind umwandeln lassen. Jedenfalls war kein einziges Motiv dabei, das mir erlaubt hätte, friedlich einzuschlafen.

Dafür brauchte es Susan.

Ich habe Susan gebraucht, um mich von Étienne zu lösen und der Talfahrt zu entkommen.

Als ich sie zum ersten Mal sah, trank sie im Café du Musée ein dunkles Bier. Ihr lautes Lachen fiel mir auf. Sie war mit drei weiteren Englisch-Assistentinnen gekommen, die ebenfalls neu in der Stadt waren und das Nachtleben testen wollten. Sie machten uns Jungs Angst. Zu selbstsicher. Zu laut. Man konnte sich gut vorstellen, dass sie es mit den Hafenarbeitern im Hafen von Liverpool aufnahmen oder beim Wettspucken in den Hinterzimmern von Spelunken in Edinburgh gewannen. Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, dass die vier jungen Frauen aus einer idyllischen Gegend im Süden Englands kamen und aus traditionell wohlhabenden, gutbürgerlichen Familien stammten. Ihr Aufenthalt in Frankreich diente nur dazu, ihren Horizont zu erweitern.

Aber was habe ich anderes getan, als ich Susan später nach Großbritannien gefolgt bin? Der größte Vorteil von fremden Städten besteht darin, dass einen dort kein Mensch kennt und man quasi neu geboren wird. Man muss nicht mal seine Identität ändern. Nur seine Geschichte, das reicht. Seinen Lebenslauf ausschmücken. Man hat viele neue Erfahrungen. Eine interessante, geheimnisvolle Aura umgibt einen. Es ist eine zweite Chance. Und die ergreift man.

Es war meine letzte Chance. Ich habe sie am Schopf gepackt.

Zunächst sah es nicht danach aus.

Denn an jenem ersten Abend in der Bar hatte Susan anfangs nur Augen für Étienne. Weil Étienne, sobald er etwas getrunken hatte, zu blubberndem Champagner wurde. Zu einem spritzigen und sonnigen Wesen, das Dinge sagt, die das Ohr erfreuen und deren Geschmack einem am Gaumen haften bleibt. Je größer sein Publikum, desto mehr blühte Étienne auf. Zu Beginn war er immer fast schüchtern, versteckte sich hinter mir. Doch dann, ganz langsam, trat die Wandlung ein. Der Alkohol, den er trank, taute ihn auf. Er trank aber nie bis zum Umfallen. Ihm genügten drei oder vier Gläser, damit sich die Metamorphose vollzog, und ab da ließ er sich von der Stimmung tragen.

Bei mir verhielt es sich genau umgekehrt.

Ich war anfangs immer in Hochform und hatte Lust zum Reden, Lachen und Tanzen. Nach zwei Stunden und den ersten Gläsern hörte ich keine Musik mehr, sondern nur noch Lärm. Ich musterte die Gesichter der Anwesenden, sah, wie sie ihre Lippen bewegten und den Kopf in den Nacken warfen, sie erinnerten mich an die Wasserspeier an der Kathedrale, und alles, was ich spürte, war der Schmerz hinter ihrem Lachen, und wenn ich sah, wie sich eine Hand auf einen Arm legte, spürte ich Hoffnungen, die bald enttäuscht werden würden. Das zog mich immer richtig runter. Ich wusste, dass ich dann nur noch weiterlächeln konnte und mir vorstellen musste, ganz woanders zu sein. Und später nach Hause zu gehen.

Allein oder zu zweit. Das machte keinen großen Unterschied.

An jenem Abend wurde sie zuerst auf ihn aufmerksam.

Er hatte keine Angst vor dieser ausgelassenen Mädchenclique. Er stellte sich vor und stellte eine Menge Fragen. Er ließ sie von England erzählen, von ihrer Lust, ein Jahr im Ausland zu verbringen. Er brachte sie zum Lachen. Er verwendete oft falsche Wörter, doch das kümmerte ihn nicht. Er beschloss, ihr französischer Botschafter zu sein. Sie waren begeistert von ihm. Das kam häufig vor, diese vorübergehende Begeisterung. Und sie ging mir tierisch auf den Geist. Ich habe Frankreich nicht zuletzt deshalb verlassen, weil ich es satthatte, im Schatten meines besten Freundes zu leben, weil es mich daran hinderte, meinen eigenen Platz an der Sonne zu finden.

An jenem Abend beschloss ich, relativ früh nach Hause zu gehen. Ich ging an den Tresen, um zu zahlen. Dort stand Susan und bestellte gerade die nächste Runde Bier. Sie fragte mich auf Englisch, ob ich etwa schon gehen wolle. Ich lächelte sie an und sagte: »Ja, es sei denn, du hinderst mich daran.« Woraufhin sie die Augen verdrehte. Und da hat mich plötzlich der Teufel geritten, keine Ahnung, warum. Inmitten des lauten Stimmengewirrs sagte ich plötzlich zu ihr, ich sei davon überzeugt, dass sie meine letzte Chance ist. Skeptisch zog sie die Augenbrauen hoch. Und ich wiederholte: »Ja, meine letzte Chance. Entweder du ziehst mich wieder an die Oberfläche, oder ich gehe unter.« – »Willst du damit sagen, dass wir füreinander bestimmt sind?« – »Nein, du bist für mich bestimmt, aber ich weiß nicht, ob ich auch für dich bestimmt bin.« Da hat sie gelacht und gemurmelt: »Mein Gott, diese Franzosen …« Aber immerhin haben wir einander in die Augen gesehen. Wir haben diesen Blick nie vergessen, weder sie noch ich. Natürlich hat er nicht ausgereicht, um sie zu überzeugen – ein Blick kann niemanden überzeugen –, doch er hat sie nachdenklich gemacht und leicht verunsichert. Sie sah Étienne auf einmal mit anderen Augen und schlug seine Einladung, den Abend bei ihm ausklingen zu lassen, aus. Frühstücken musste Étienne allein. Für den Nachmittag war er mit Jane verabredet, einer der drei anderen Assistentinnen. Die aus Bath. Ihre Beziehung dauerte nur vierzehn Tage und endete sang- und klanglos. Jane hatte einen Verlobten. Auch nach ihrer Rückkehr nach England hielt sie weiter Kontakt mit Susan und mir.

Sie wurde Sarahs Patentante. Meine Tochter sieht sie vermutlich diese Woche.

*

Am Bahnhof Waterloo herrscht immer viel Betrieb. Engländer auf dem Weg in die Ferien. Franzosen, die in die Heimat zurückkehren. Wie jedes Mal springt mir meine Muttersprache ins Gesicht. Dabei hätte ich sie gern komplett vergessen. Anfangs nur bestimmte Wörter vergessen, dann die Satzmelodie verändern. Schließlich sogar immer kurz nachdenken müssen, bevor ich eine Unterhaltung führen könnte.

Das ist nie eingetreten.

Ich habe nie in der Sprache des Landes geträumt, das mich adoptiert hat und das mich so sehr träumen ließ. Es ist mir nie gelungen, den schäbigen Mantel meiner Herkunft abzuwerfen, dieses Idiom, das mir anhaftet, auch wenn ich mühelos in meine Adoptivsprache hineinschlüpfen kann. Ich bin doppelköpfig geworden. Ein Monster mit zwei Köpfen.