13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

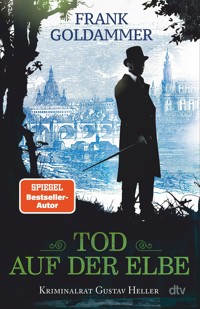

Ein Fall für Kriminalrat Gustav Heller: Ein Ermittler hoch zu Ross, mit Säbel und Verstand Als Gustav Heller, Kriminalrat der Königlichen Polizei in Dresden, den Sommertag 1879 mit einem Ausritt an der Elbe beginnen will, zerreißt ein infernalischer Knall die Stille. Auf dem Fluss ist der Kessel eines Frachtdampfers explodiert, Tote und Verletzte treiben im Wasser. Beherzt reitet Heller in den Fluss und zieht einen Schwerverletzten an Land. Der mutige Retter wird wenig später zum Ermittler in einem diffizilen Fall von Sabotage, Erpressung und Mord. Zwei Dampfschiffreedereien kämpfen erbittert um die königliche Schifffahrtslizenz auf der Elbe. Hellers hartnäckigen Nachforschungen erregen den Unwillen seines Vorgesetzten. Als auch seine Familie in Gefahr gerät, sucht Heller kurzerhand Hilfe beim sächsischen König …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 499

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Als Gustav Heller, Kriminalrat der Königlichen Polizei in Dresden, den Sommertag 1879 mit einem Ausritt an der Elbe beginnen will, zerreißt ein infernalischer Knall die Stille. Auf dem Fluss ist der Kessel eines Frachtdampfers explodiert, Tote und Verletzte treiben im Wasser. Beherzt reitet Heller in den Fluss und zieht einen Schwerverletzten an Land. Der mutige Retter ist wenig später auch der polizeiliche Ermittler in einem diffizilen Fall von Sabotage, Erpressung und Mord. Zwei Elbreedereien kämpfen erbittert um die Schifffahrtslizenz auf der Elbe. Hellers Ermittlungen führen ihn bis in höchste gesellschaftliche Kreise. Mit seiner Hartnäckigkeit erregt der angesehene Kriminalrat, frühere Rittmeister und Pferdezüchter regelmäßig den Widerwillen seines Vorgesetzten. Wenigstens kann er sich auf seinen pedantischen Assistenten Schrumm und vor allem auf seine kluge Frau Helene verlassen, die auch mal selbst zur Waffe greift, wenn Gefahr im Verzug ist.

Von Frank Goldammer ist bei dtv außerdem erschienen:

Die Max-Heller-Reihe:

Der Angstmann

Tausend Teufel

Vergessene Seelen

Roter Rabe

Juni 53

Verlorene Engel

Feind des Volkes

In Zeiten des Verbrechens

Im Schatten der Wende

Die Verbrechen der anderen

Großes Sommertheater

Zwei fremde Leben

Frank Goldammer

Tod auf der Elbe

Kriminalrat Gustav Heller

Pillnitz bei Dresden, 1879

1

Gustav Johann Heller, Kriminalrat der Dresdner Staatspolizei, brachte mit einer knappen Straffung der Zügel sein Pferd zum Stehen. Der Hengst, ein englischer Vollblüter, schnaubte und tänzelte unter ihm. Der kurze Ritt hatte seinem ausgeprägten Bewegungsdrang längst nicht Genüge getan.

»Ruhig, Bursche«, mahnte Heller und klopfte ihm mit der flachen Hand den Hals. Heller war der Einzige auf dem Hof, der dieses Pferd beherrschte, und selbst das nur an guten Tagen. Der Fuchs war nicht böse, doch irgendetwas musste ihm bei seinem Vorbesitzer geschehen sein, sodass er zu niemand anderem Vertrauen aufbaute. Das Pferd biss und schlug aus. Man musste immerzu aufmerksam sein, beim Putzen, Striegeln, Satteln, durfte sich niemals hinter ihn wagen, durfte sich keinen Moment in Sicherheit wiegen, egal ob man neben ihm herging oder auf ihm saß.

Mit der Linken nahm Heller nun seinen breitkrempigen Hut ab und wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn, während unter ihm der Fuchs so gespannt wie eine Sprungfeder war und jeden Augenblick loszuschnellen drohte.

»Wirst du!«, zügelte Heller das schöne Tier mit dem Keilstern auf der Stirn. Er klemmte sich den Hut unter den Arm, um sich noch einmal über das lange Haar zu streichen, bevor er ihn wieder aufsetzte. Trotz der Störrigkeit und Wildheit war ihm dieses Pferd das liebste von allen auf dem Hof. Er mochte es noch mehr als den stolzen Rappen, seinen zweiten Zuchthengst.

Heller sah sich um. Es war ein prächtiger Tag, der Himmel fast wolkenlos, die Äpfel- und Quittenbäume in voller Blüte, das Gras der Elbwiesen hochstehend. Es versprach schon vor dem ersten Sommertag gute Heuernte. Die Vögel zwitscherten, Insekten summten, beim Weiher schnatterten die Enten aufgeregt. Hinter sich wusste Heller die kleine Ortschaft Oberpoyritz, wo sich sein Hof befand. Es war ein großer Hof von mehr als einem Hektar Fläche mit Wohnhaus, Scheune, Stall und kleinen Paddocks. Eine große Koppel außerhalb des Hofes gehörte ebenfalls dazu. Weiter vor ihm, hinter den weiten Wiesen und ein Stück den Fluss hinab, lag das Pillnitzer Schloss. Von dort war es nur ein gemütlicher Ritt von einer Viertelstunde bis zur Stadtgrenze von Dresden.

Ein Stück elbaufwärts, wo eins dieser neuartigen Dampfschiffe sich die Elbe hinauf kämpfte, stieg eine schwarze Rauchwolke in den Himmel. Dampfschiffe gab es schon länger – Heller konnte sich entsinnen, sie bereits als Kind beobachtet zu haben –, doch in den letzten Jahren wurden es immer mehr. Heller wusste nicht, ob er diese Entwicklung gutheißen sollte. Einerseits beschleunigte sie ganz sicher den Transport, denn auch wenn sich die großen Schiffe nur quälend langsam gegen die Strömung behaupteten, so waren sie doch allemal schneller als die Treidler oder die Elbsegler, die nur bei gutem Wind in Fahrt kamen. Doch der Anblick der schwarzen Rauchwolke missfiel ihm, brachte eine Dissonanz in den herrlichen Morgen. Er fragte sich, wohin das führen sollte. Wenn schon Eisenbahnen sämtliche Entfernungen schrumpfen ließen und Schiffe ganz ohne Wind fuhren, würde es dann auch bald Kutschen geben, die schwarze Rußwolken ausstießen und keine Pferde mehr benötigten? Was würde aus den Menschen, wenn Maschinen ihnen die Arbeit abnahmen? Am Rande der Stadt waren schon die ersten Fabriken entstanden, deren hohe Schornsteine Rauch in den Himmel stießen.

Noch waren es wenige, noch schien eine solche Entwicklung in ferner Zukunft zu liegen, tröstete sich Heller. Hier, wo er lebte, gab es keine Maschinen, keine qualmenden lärmenden Geräte. Hier verrichtete jeder sein Tagwerk noch mit der Hand.

Nicht weit von ihm krähte ein Hahn. Von der Schmiede her vernahm Heller metallische Geräusche. Der Zimmermann hatte Nägel bestellt, und der Schmied tat seit Tagen nichts anderes, als Stabeisen zu ziehen, abzuschoten und die Köpfe zu stauchen. Ein Stück elbaufwärts muhten Kühe, die gemolken werden wollten. Recht spät dafür, dachte sich Heller, immerhin war es schon früher Vormittag.

Ein Mann kam des Weges. Heller kannte ihn, es war ein Knecht des Bauern Kubjuweit. Er hatte schon losreiten wollen, hielt das Pferd jedoch noch kurz zurück. Es sollte nicht aussehen, als scheute er die Begegnung.

»Gott zum Gruße, Herr Rittmeister.« Der Mann lüftete seinen Hut.

Heller griff sich an die Hutkrempe. Die meisten in der Gegend kannten ihn und benutzten seinen militärischen Rang, den er aus dem Krieg einundsiebzig mitgebracht hatte, wenn sie ihn trafen. Er war es leid, sie ständig zu korrigieren. Außerdem mochte er es, Rittmeister genannt zu werden. Zumal er einen großen Teil seines Einkommens mit der Zucht von Pferden für Militär und Polizei bestritt.

Der Hengst schnaubte ungeduldig und wollte dem Mann sein Hinterteil zukehren.

»Halt er lieber Abstand«, riet Heller dem Bauernknecht und hatte Mühe, der Bewegung des Pferdes etwas entgegenzusetzen.

»Sehr wohl, gnädiger Herr.« Der Mann machte einen großen Bogen um Pferd und Reiter. »Wünsche noch einen guten Tag!«

»Besten Dank«, entgegnete Heller. Dann zerriss völlig unvermittelt ein Donnerhall das ländliche Idyll, wie es sonst höchstens geschah, wenn bei einem Gewitter ein Blitz in unmittelbarer Nähe einschlug. Vögel flatterten hastig davon. Der Hengst wollte aufsteigen. Heller hatte alle Mühe, ihn zu bändigen. »Ho!«, rief er, lehnte sich vor, zog gleichzeitig die Zügel straff. Dann klopfte er dem Fuchs den Hals. »Ruhig, es ist gut«, konnte er das Pferd besänftigen.

»Was war denn das?«, rief der Knecht.

Heller dachte, dass es sich wie Kanonendonner angehört hatte, wie im Krieg, wenn die größten Kaliber abgefeuert wurden. Doch von seinem erhöhten Sitz aus sah er, was dem Mann wohl entgangen war. Eine riesige Wolke aus schwarzem und weißem Rauch stieg von dort auf, wo Heller noch vor ein paar Augenblicken die Schornsteine des Elbdampfers hatte sehen können.

»Eine Kesselexplosion«, rief der Knecht, der die Wolke jetzt auch erkennen konnte. »Das hat sicher Tote gegeben!«

Heller gab nichts darauf zurück. Er wollte nicht mutmaßen, sondern es mit eigenen Augen sehen. »Los!«, rief er dem Hengst zu und gab die Zügel frei. Das Tier schoss nach vorn und trug Heller im Galopp über die Wiesen. Heller duckte sich, wich den Ästen der Obstbäume aus, lenkte das Tier der Wolke entgegen, die nun hoch in den Himmel aufgestiegen war und langsam begann, sich aufzulösen. Schon gerieten die wenigen Häuser der Elbsiedlung Söbrigen in sein Blickfeld. Hier wohnten hauptsächlich Fischer mit ihren Familien, und in einer billigen Herberge, kaum mehr als eine Scheune, fanden Treidler Unterkunft und Kost nach ihrem schweren Arbeitstag, genau wie zur Erntezeit die Wanderarbeiter.

Bald war er heran und musste wieder das Pferd zügeln, denn der Donnerhall hatte jedermann auf die Straße getrieben, zum Ufer hin, um zu sehen, was vor sich ging.

»Platz da!«, rief Heller, schuf sich und seinem unbändigen Hengst einen Weg. Als er an der letzten Hütte vorbei war, hatte er endlich freie Sicht auf die Elbe und ein großes Schiff mit zerrissenem Rumpf, dort, wo einst die Maschine gewesen sein mochte. Die Schornsteine waren nur noch zerfetztes Metall, die Schaufelräder standen still. Das Schiff, wohl zwanzig Meter lang, sank jedoch nicht; vielmehr drehte es sich steuerlos und allen Vortriebs beraubt im Strom und hatte schon begonnen, mit der Strömung wieder elbabwärts zu treiben.

Man hatte bereits Boote ausgebracht, um zu helfen. Auch am anderen Elbufer, bei Zschieren, riefen die Leute. Auf dem Wasser trieben hölzerne Wrackteile, und Menschen kämpften wild gegen das Ertrinken. Die Elbe, sonst kein reißender Fluss und nicht sehr tief, doch immer wieder tückisch – besonders in den Kurven, die sie beschrieb, und bei den Elbinseln –, trug von den letzten Frühjahrsregengüssen viel Wasser mit sich. Die Strömung in der Mitte war stark und für einen ungeübten Schwimmer kaum zu bewältigen. Für jemanden, der nicht schwimmen konnte, war sie zwangsläufig tödlich, wenn ihn nicht der Zufall ans Ufer trieb oder ihm irgendetwas einen Halt gab.

Jetzt hatte die Strömung die Schiffbrüchigen bereits an Heller vorbeigetrieben. Sie riefen panisch um Hilfe und schlugen im Wasser wild um sich.

»Macht den Weg frei!«, rief Heller und riss den Hengst herum. Er musste das Pferd nicht einmal antreiben, es galoppierte ganz von allein die staubige Dorfstraße hinab.

»Platz da!«, warnte er die Leute auf der Straße, und viele sprangen erst im letzten Moment beiseite. Als er die Siedlung durchquert hatte, wurde die Straße zum Feldweg, der sich landeinwärts bog. Heller ließ den Hengst nach links auf die Wiese springen, bremste ihn nicht ab, auch wenn er damit riskierte, dass das Tier in Maulwurfshügel oder Furchen trat. Er überholte einen Ertrinkenden, den es in die Nähe des rechten Elbufers getrieben hatte und der doch nicht in der Lage war, die letzten Meter zum rettenden Festland zu schwimmen.

»Hilfe!«, gurgelte der Mann. Heller ritt an ihm vorbei, noch fünfzig, hundert Meter. Dann zog er mit Leibeskräften die Zügel.

»Brrrrrrrrr!«, befahl er dem Pferd und sprang ab, kaum dass das Tier stand. Er rannte zum Flussufer, schnallte seinen Säbel ab, riss den Hut vom Kopf, zerrte sich Überrock und Weste vom Leib und die Stiefel von den Füßen. Nur mit Bluse und Hose bekleidet sprang er ins Wasser und schwamm dem Mann entgegen.

Das Wasser war kälter als gedacht, und obwohl er sich der starken Strömung bewusst gewesen war, überraschte ihn die Kraft des Wassers. Heller schwamm, wie er es einst von seinem Vater gelernt hatte, versuchte gar nicht erst, gegen die Strömung anzukämpfen, sondern nur in die Bahn des Ertrinkenden zu gelangen, um ihn einzufangen. Der Mann sah ihn, schlug wild mit den Armen, die Augen in Todesangst weit aufgerissen.

»Halt still!«, rief Heller, schluckte Wasser, spuckte. Schon war der Mann heran, Heller griff zu, erfasste seine Jacke. Der andere griff nach ihm und versuchte in seiner Panik, an Heller hinaufzuklettern, schlug um sich, drohte sie damit beide ins Ungemach zu stürzen.

»Halt still, Dummkopf!«, schimpfte Heller, kämpfte gegen das Wasser und den Ertrinkenden gleichermaßen an. »Wirst du aufhören!«

Der andere zerrte wild an ihm herum, riss ihn nun selbst unter Wasser, brachte ihn in höchste Not. Heller fand einen Moment lang festen Boden unter den Füßen, stieß sich ab, durchbrach die Wasseroberfläche und schnappte nach Luft. Der andere dagegen konnte und wollte offenbar nicht verstehen, dass er sie beide umbrachte. So sah Heller sich gezwungen, dem Mann einen festen Hieb ins Gesicht zu verpassen, der ihn augenblicklich lähmte. Nun konnte er ihn packen und sich darauf konzentrieren, ans Ufer zu kommen. Dort waren laut rufende Männer zusammengekommen, die Seile ins Wasser warfen. Er bekam eins davon zu fassen und wickelte es sich ums Handgelenk, ließ sich und den Geretteten ans Ufer ziehen, sank erleichtert und erschöpft auf der Kiesbank nieder. Er musste verschnaufen, während andere den halbtoten Mann die Böschung hinaufzerrten. Auf der anderen Elbseite zog man inzwischen einen leblosen Körper aus dem Fluss, den man mit großen Haken und Seilen aus dem Wasser gefischt hatte – wie es die Ärmsten nach Unwettern mit Baumstämmen und Ästen taten, die auf dem Wasser trieben, um später das Holz zu verkaufen oder es selbst zum Kochen zu gebrauchen. Einen weiteren leblosen Körper sah Heller in der Mitte des Flusses treiben. Von den anderen Männern, die um Hilfe gerufen hatten, war inzwischen nichts mehr zu sehen. Das Schiff hatte sich derweil gedreht und trieb nun den Fluss hinab auf die Elbinsel zu. Heller sah ihm nach, beobachtete, wie es noch vor der Insel an einer Untiefe hängen blieb und zur Seite kippte.

»Gnädiger Herr«, sprach ihn kurz darauf jemand schüchtern an. Heller sah auf. Ein junger Mann hatte seine Kleidung, die Stiefel und den Hut eingesammelt, der Säbel lag oben auf dem kleinen Stapel.

»Hab Dank!« Heller erhob sich. Er war völlig durchnässt, und auch wenn es in der Sonne recht warm schien, war es wohl besser, er zog die Stiefel und die Weste über. Er nahm dem jungen Mann die Sachen ab. »Weißt du, wo mein Hengst geblieben ist?«

»Jawohl, er steht da drüben, doch niemand wagt sich heran.« Der Mann zeigte in Richtung einer kleinen Obstplantage, wo der Braune ganz unbeteiligt stand.

»Geh und sag den Männern, sie tun gut daran, es so zu belassen. Ich komme gleich und binde ihn fest. Weißt du, wie es dem Mann ergeht, den ich aus dem Wasser geholt habe?«

»Jawohl, Herr. Er lebt. Zumindest atmet er.«

»Ist recht.« Mit einiger Genugtuung zog Heller sich die Weste über, entledigte sich der nassen Wickelsocken und fuhr barfuß in die Stiefel. Schließlich quetschte er sich noch das restliche Wasser aus dem Haar, schnallte sich den Säbel wieder um und setzte seinen Hut auf. Derart gerüstet, konnte er den Leuten nun gegenübertreten.

Als er sich der Gruppe näherte, die sich um den Geretteten versammelt hatte, traten alle beiseite.

»Danke, Herr!« Der Mann richtete sich auf, als er in Heller seinen Retter erkannte. »Vielen Dank für Ihre Hilfe! Ich wäre sonst ersoffen.«

»Das ist der Rittmeister!«, mahnte ihn ein anderer, damit Heller den gebührenden Respekt bekam.

»Schon gut«, wiegelte Heller ab. »Waren Sie auf dem Schiff? Sind Sie Matrose?«

»Jawohl, war gerade am Heck, als der Kessel in die Luft ging. Mich hat es hinausgeschleudert, gelobt sei Gott, sonst hätte mich das kochende Wasser verbrüht.« Offenbar hatten ihm der Schock der Explosion und der Todeskampf im Wasser die Sinne getrübt; denn er schien nicht zu spüren, dass seine Haut im Gesicht und an den Armen verbrüht war und bereits begann, Blasen zu schlagen.

»Ihr Name!«, forderte Heller. Er musste den Moment nutzen, ehe der Mann von Schmerzen überwältigt wurde.

»Kleibig, Justus.«

»Wie alt sind Sie?«

»Siebenunddreißig Jahre, mein Herr.«

»Haben Sie ein Papier bei sich?«

Der Mann glotzte ihn einen Moment lang verständnislos an, dann nickte er und begann an seiner nassen Jacke zu nesteln. Schließlich gelang es ihm, mit seinen verbrühten Fingern ein gefalztes Papier herauszuziehen.

Heller nahm es entgegen, entfaltete das feuchte Schreiben vorsichtig und las. Es bestätigte, dass der Mann Justus Kleibig hieß und vor einigen Monaten als einfacher Matrose auf dem Schiff angeheuert hatte.

»Wie viele Menschen waren an Bord?«

»Nun, zehn müssten es gewesen sein. Der Kapitän, ein Offizier und gleichzeitig Ingenieur, sieben Matrosen und ein Maschinist.«

»War etwas geladen?«

»Nein, Herr. Eine Leerfahrt, zur Probe sozusagen. Aber warum fragen Sie all das?«

»Das gehört zu meinem Beruf. Wenn ich mich vorstellen darf: Kriminalrat Heller.«

Kleibig richtete sich noch ein wenig mehr auf. »Lieber Herr Kriminalrat, der Himmel hat Sie im rechten Moment geschickt. Dass Sie mich gerettet haben, das wird Ihnen der liebe Gott nie vergessen.«

Nun fiel Kleibigs Blick doch auf die verbrühte Haut seiner Arme, und seine Augen wurden groß.

»Können Sie aufstehen?«, fragte Heller schnell. »Ich kenne einen Arzt in der Nähe, der wird sich das ansehen.«

»Ich weiß nicht, mir sind die Beine zu schwach zu laufen.«

»Ob Sie aufstehen können, habe ich gefragt, nicht, ob Sie laufen können«, murrte Heller. »Bleiben Sie, ich hole das Pferd.«

Als wäre er das bravste Tier im Stall, war der Hengst dort stehen geblieben, wo er ihn zurückgelassen hatte, fraß vom Gras und drehte nur die Ohren, als Heller näher kam. Er ließ sich problemlos am Zügel nehmen.

»Guter Junge«, lobte Heller. Er wusste, dass dies nur einer Laune des Hengstes zu verdanken war, nicht seinem wahren Gemüt. Heller schwang sich in den Sattel. Es wurde Zeit, dass er heimkam, um die nassen Sachen auszuziehen. Noch eine kranke Person im Haus wurde nicht gebraucht. Er schnalzte mit der Zunge und ließ den Hengst mit gemächlichen Schritten zu Justus Kleibig traben. Dieser hatte sich inzwischen mithilfe der Umstehenden aufrichten können. Man sah ihm an, dass er nun doch große Schmerzen litt.

Heller saß ab. »Du da!«, sprach er den jungen Mann an, der ihm die Kleidung und den Säbel gebracht hatte. »Lauf zur Wache am Schloss und berichte in meinem Namen, was geschehen ist. Das Wrack muss gesichert werden, der Fluss nach weiteren Toten abgesucht.«

»Jawohl, gnädiger Herr!« Der junge Mann eilte davon.

»Sie sitzen auf!«, befahl Heller nun Kleibig, der daraufhin ängstlich die Augen aufriss. Angesichts der vielen Fremden um sich herum begann der Hengst schon wieder zu schnauben und klopfte mit dem Huf.

»Wirst du!«, knurrte Heller das Tier an. Dann wandte er sich erneut an Kleibig. »Hinauf jetzt! Ich halte ihn, dann spurt er. Oder wollen Sie nicht, dass Ihnen geholfen wird?«

»Gnädiger Herr, einen Arzt kann ich mir nicht leisten.«

»Das lassen Sie meine Sorge sein. Hinauf jetzt!«

Kleibig tat schließlich wie geheißen und saß auf.

»Ruhig, Brauner«, beruhigte Heller das Pferd. Mit Mühe gelang es ihm, den Elbmatrosen hinaufzuschieben. Bis er saß, hatte Heller Mühe, das tänzelnde Pferd zu halten. Dann aber, mit seinem Herrn am Zügel, ließ es die fremde Last auf seinem Rücken zu.

»Na also«, brummte Heller zufrieden. »Dir werde ich schon noch Manieren beibringen.«

Zu Fuß war es ein recht weiter Weg zurück. Was einem Pferd im Galopp in einigen Minuten gelang, würde ihn mit dem Verletzten auf dem Rücken des Hengstes sicher eine halbe Stunde oder mehr kosten.

Auf dem halben Weg zur Elbsiedlung machte er direkt am Ufer eine Bewegung aus. »Wer da?«, rief Heller.

Gerade dass es so still blieb, machte es noch verdächtiger. An der Böschung wuchs mannshohes, dichtes Gebüsch, dessen unterste Zweige bis ins Wasser hingen. Darin schien sich jemand zu verstecken.

»Was geht da vor sich?«, fragte Heller.

»Herr Rittmeister«, stöhnte Kleibig und taumelte im Sattel. »Warum halten wir?«

»Wer da, hab ich gefragt!«, ignorierte Heller den verletzten Mann. »Bekomme ich Antwort!«

Heller reichte Kleibig die Zügel hinauf. »Festhalten!«, befahl er.

»Aber Herr Rittmeister …«

»Keine Widerrede! Halt die Zügel ganz straff, dann bleibt er stehen.« Heller wartete gar nicht ab, ob der Mann zugriff. Er ließ die Zügel los und zog seinen Säbel. Das Gebüsch wuchs auf einer Fläche von sicher zwanzig Metern Länge oder mehr. Egal von welcher Seite er sich näherte – wer auch immer sich dort versteckte, würde sicher in die andere Richtung flüchten. Auf eine solche Spielerei würde er sich nicht einlassen.

»Ich bin bewaffnet mit Säbel und Pistole! Wer immer sich da versteckt, kommt heraus!«, befahl er.

Es begann zu rascheln. Dann teilten sich die Zweige, und zwei Männer traten hervor, ihrem Aussehen nach Landstreicher oder Tagelöhner.

»Herr, wir haben uns nur ausgeruht«, begann der eine.

»Ach ja, hat euch der Donnerknall nicht gestört dabei?«

»Er hat uns allerdings aufgeschreckt.«

»Was verbergt ihr da?«, fragte Heller.

»Gar nichts, Herr!«

Heller war sicher, dass die Männer sich etwas in die Jacken oder den Hosenbund gesteckt hatten. Er ging auf sie zu und deutete mit dem Säbel auf die Stelle im Gebüsch, von der sie gekommen waren. »Hinein, ihr beiden voran. Vorwärts, sonst mach ich euch Beine.«

Angesichts seines herrischen Auftretens versuchten die Männer keinen weiteren Widerstand. So wie sie herausgekommen waren, krochen sie wieder ins Gebüsch. Heller hatte keine Lust, sich zu bücken oder seine Kleidung zu zerreißen, also schlug er mit dem Säbel eine Schneise, als wäre er ein Amazonas-Forscher mit Machete.

»Hab ich’s geahnt«, knurrte er.

»Herr, wir haben nichts getan. Im Gegenteil, an Land gezogen haben wir ihn. Wäre sonst vorbeigetrieben.«

Heller trat näher an den Leichnam heran, der auf dem Bauch lag. Die Männer hatten ihn nur notdürftig geborgen, sein Oberkörper lag an Land, und von der Hüfte abwärts befand er sich noch im Wasser. Sicher hätte er seine Reise bald fortsetzen sollen. Vielleicht hatten die Männer sogar versucht, ihn schnell wieder loszuwerden, als sie Heller hatten kommen hören. Dass ihre Beine bis zu den Knien nass waren, bestätigte diese Vermutung.

Die beiden sahen an sich herab. »Herr, wir haben ihn gerade an Land gezogen, da kamen Sie!«

»Ihr lügt. Der liegt hier, seit das Schiff explodierte, sonst wäre er schon längst die Elbe hinab!«

Die beiden Männer schwiegen betroffen. Hellers Autorität verbot ihnen jede weitere Lüge.

»Zieht ihn ganz heraus!«, befahl Heller. Eilfertig bückten sich die Männer, nahmen die Arme des Toten und zerrten ihn auf den Kies. Heller ging näher, hockte sich nieder und drehte die Leiche um.

»Herrgott«, entfuhr ihm ein leiser Fluch. Offenbar hatte der Mann ganz nah bei der Explosion gestanden. Sie hatte ihm buchstäblich die Haut bis zu den Ohren vom Gesicht gefetzt. Ein Schädel mit riesigen Augenhöhlen starrte Heller an. Tröstlich war nur, dass der Tod durch die Wucht der Explosion so unvermittelt und schnell eingetreten war, dass der Mann rein gar nichts davon mitbekommen haben dürfte.

Heller ließ von dem grausigen Anblick ab, griff dem Mann in die Jackentaschen, suchte den Hosenbund ab. Dann sah er zu den Männern auf.

»Er hat wohl nichts dabei«, sagte einer von ihnen.

Heller stand auf und hob die Säbelspitze an. »Ich bringe euch beide wegen Leichenfledderei an den Galgen, wenn diese Lügerei kein Ende hat.« Der Tote musste seiner guten Kleidung nach wenigstens der Kapitän oder Erster Offizier gewesen sein.

»Und wenn ihr nicht gleich mit der Brieftasche herausrückt, mach ich euch auf der Stelle nieder!«

Der bisher stumme Mann stieß den anderen mit dem Ellbogen an. Dieser sah sich nun genötigt, die Brieftasche des Toten aus dem hinteren Hosenbund zu ziehen. Er reichte sie Heller, wobei er dem Säbel vorsichtig auswich.

»Sonst nichts?«

»Beim Leben meiner Mutter«, schwor der Mann.

»Seid ihr angestellt beim Bauern, oder habt ihr ein anderes Auskommen hier?«

»Nein, Herr, nur auf der Durchreise.«

Heller dachte kurz nach. »Jetzt geschieht Folgendes«, begann er dann. »Ihr lauft in den Ort, gebt dort Bescheid, dass ein weiterer Toter geborgen ist und Kriminalrat Heller befiehlt, ihn bis auf Weiteres aufzubewahren. Dann verschwindet ihr von hier. Und dass ihr mir hier nicht noch einmal unter die Augen lauft!«

»Herr? Wir dürfen gehen?«

»Habe ich so undeutlich gesprochen? Abmarsch!«

»Sehr wohl, habt Dank, gnädiger Herr!«

Er hatte gerade den Hof erreicht und war vom Pferd abgesessen, als ihm auch schon seine Tochter Johanna entgegenlief. »Vater! Was ist denn geschehen?«, fragte sie, denn dass etwas passiert war, hatte sich längst herumgesprochen. Johanna war schon fast erwachsen, doch schmal und eher zierlich vom Wuchs. Ihr aschblondes Haar war unter einem Kopftuch verborgen, und auch um den Hals trug sie ein Tuch. Trotz ihrer Zierlichkeit zählte sie schon achtzehn Jahre, von denen sie jedes einzelne dem Tode abgetrotzt hatten. Denn Johanna war immerzu krank, und jeder Winter wurde für sie alle zu einer großen Herausforderung. Was ihr genau fehlte, war kaum zu definieren; es handelte sich um eine Art der Schwindsucht. Die wenigen Meter bis zu ihrem Vater hatten sie schon außer Atem gebracht.

»Du sollst nicht rennen, Kind«, mahnte Heller ohne Nachdruck. »Hast wohl den Donner gehört?«

»Himmel, ja, und eine Rauchwolke gesehen.« Johanna hatte ein ganz rotes Gesicht.

Heller strich ihr über Haar und Wange. »Reg dich nicht zu sehr auf, Kind«, sagte er. »Magst du dich hinlegen und ausruhen?«

»Du bist ganz klamm«, wich die junge Frau aus. Sie wollte nicht liegen und ausruhen. Leben wollte sie. Und wie sollte man ihr auch erklären, dass sie sich ständig schonen musste, sitzen, liegen, niemals zu weit laufen, niemals auf einem Pferd sitzen und niemals ein Kind gebären durfte? Im Winter blieb sie fast ausschließlich in ihrem Zimmer, das einzige außer der Küche, welches sie beheizten. Sie liebte Bücher, sah oft und lang aus dem Fenster, registrierte all die Bewegungen draußen, berichtete von Hasen, Krähen, Sperlingen und anderem Getier, das sie gesehen hatte. Auf einen Goldfisch im Glas oder einen Dompfaff zu ihrer Unterhaltung verzichtete sie. Warum sollten die armen Tiere im Käfig darben? Es genügte doch schon, wenn sie eingesperrt war. »Erzählst du mir, was geschehen ist?«, bat sie.

»Wenn du versprichst, dich nicht aufzuregen. Einer dieser Dampfer ist explodiert. Einen Matrosen hab ich aus dem Wasser gezerrt.«

Johanna schlug sich die Hände vor den Mund. »Sind welche umgekommen?«

»Ja, vermutlich. So eine Dampfmaschine ist sehr gefährlich. Aber nun ist alles gut, mir ist nichts geschehen. Ich muss mich umziehen, ehe deine Mutter mich auszankt.«

»Soll ich das Pferd nehmen?«

Heller strich ihr noch einmal über die Wange. »Du weißt, dass es nicht möglich ist. Und erst recht nicht diesen Teufel.«

Johanna nickte seufzend und ging zum Haus zurück, wo an der Waschküchentür schon die Mägde Maria und Klara standen und auf Neuigkeiten hofften. Auch Anselm und Peter, die beiden Stallburschen, standen wie zufällig am Tor, als gäbe es dort für zwei zu tun. Als er aber mit dem Hengst zu ihnen kam, wichen sie ein wenig zurück. Beide hatten bereits Hufe und Zähne des Hengstes zu spüren bekommen.

»Ist Thomas drinnen?«, fragte Heller.

»Jawohl, Herr Rittmeister.«

Heller nahm die Finger zum Mund und gab einen schrillen Pfiff ab. Ein junger Mann von etwa zwanzig Jahren erschien im Tor des großen Stalls.

Inzwischen war auch der sechzehnjährige Albert vom Wohnhaus herangekommen, Hellers zweites Kind mit seiner Frau Helene. »Darf ich, Vater?«, fragte er und deutete auf den Hengst.

»Lass das lieber Thomas machen«, schüttelte Heller den Kopf. »Du weißt, er hat seine Allüren und lässt nur wenige an sich heran.«

»Aber wenn ich nie darf, wird er sich auch nie an mich gewöhnen.«

»Du hast recht. Aber nicht jetzt.« Heller reichte dem Stallburschen Thomas die Zügel. Thomas war erst seit einem halben Jahr bei ihnen und eigentlich zu jung, um Verantwortung für all die Tiere zu übernehmen. Doch Heller traute weder Anselm noch Peter zu, den Stall zu führen, und nachdem der alte Stallmeister Bedrich im Januar zwischen zwei austretende Pferde geraten war und sich schwer verletzt hatte, war ihm nichts anderes übrig geblieben, als dessen Aufgabe Thomas anzuvertrauen. Zuerst hatte noch Hoffnung bestanden, Bedrich könne sich erholen. Doch der Sechzigjährige würde wohl einen steifen Arm und ein schweres Rückenleiden behalten. Also hatte Heller ihn entlassen, nicht ohne ihm jedoch eine Rente zugesichert zu haben.

Thomas war etwas kleiner als Heller, stand auf kräftigen Beinen und konnte ordentlich zupacken. Von Hause aus hatte er immer mit Pferden zu tun gehabt. Er kam ursprünglich aus Böhmen und wohnte wie die Stallburschen in einem Zimmer unter dem Dach, nahe den Zimmern der Mägde.

Heller sah seinen Sohn an. Er bemerkte dessen mürrische Miene und konnte seinen Unmut durchaus nachvollziehen, verstand aber nicht, warum der Junge so uneinsichtig war. Dieser Hengst mochte harmlos erscheinen und im nächsten Moment zubeißen oder, schlimmer noch, ausschlagen. Und ein solcher Tritt konnte verheerend sein.

»Wenn du etwas tun magst, dann lauf zur Poststation und frag, ob ein Telegramm aus der Direktion für mich eingetroffen ist. Es gab eine Explosion, die ich habe melden lassen.«

Albert versuchte es nicht zu zeigen, doch diese Aufgabe gefiel ihm nicht.

»Du darfst den Wallach oder die weiße Stute nehmen«, kam Heller ihm entgegen. »Wenn keine Nachricht für mich vorliegt, reite zur Elbinsel. Dort liegt das Wrack, das kannst du dir ansehen.«

»Und wenn doch ein Telegramm angekommen ist?«, fragte Albert, offenbar erst halb überzeugt.

»Dann bring es mir und reite danach zur Elbe!«

Das gefiel dem Jungen. Eilig folgte er Thomas in den Stall, um eines der Pferde aufzusatteln.

»Lass doch den Jungen«, empfing ihn Helene an der Außentür zur Küche.

»Soll ich ihn etwa auf dem Hengst reiten lassen?«, erwiderte Heller seiner Frau.

»Nicht reiten, aber in den Stall bringen.«

»Aber wenn das Vieh bockt, erschlägt es ihn vielleicht.«

Helene schüttelte den Kopf. »Wie hast du es denn gelernt?«, fragte sie.

Heller wollte ihr sagen, dass es andere Zeiten gewesen waren. Doch er wusste, das war Unsinn, und eigentlich hatte seine Frau recht. Wenn er wollte, dass Albert einmal den Hof übernahm, musste er ihn seine Erfahrungen machen lassen. Er selbst hatte im Alter von vielleicht zehn Jahren einen heftigen Tritt bekommen, ein paar Jahre vor der Revolution achtundvierzig. Dieser Tritt hatte ihn mehr gelehrt, als er ihm Schmerzen bereitet hatte, und die waren schon heftig gewesen.

»Johanna hat erzählt, was geschehen ist. Ein Glück für den Mann, dass du schwimmen kannst.«

Heller winkte ab. »Sonst hätte ihn halt ein anderer aus dem Wasser gezogen. Furchtbare Sache allemal. All das, all diese verdammten Maschinen. Das wird noch viel Unheil geben. Stell dir nur vor, eine Lokomotive in voller Fahrt explodiert oder ein Kessel in einer Fabrik. Noch dazu dieser Gestank von Kohle und Ruß. Ganz London soll schwarz sein von Kohlenstaub und Asche, wusstest du das?«

»Mag schon sein, doch aufhalten kannst du es nicht.«

Nein, das wusste er selbst. Und eigentlich wollte er es auch nicht aufhalten. Er wünschte nur, es ginge alles nicht so schnell.

»Maria hat dir schon neue Kleidung hingelegt. Zieh dich um, dann essen wir.«

»Ich muss noch mal los. Beim Arzt liegt einer, der ist verletzt, und auch einen Toten gibt es dort.«

Helene nickte. »Sicher, aber zuerst wird gegessen.«

2

Adelbert Schrumm erhob sich, als Heller am nächsten Morgen sein Büro im Coselschen Palais gleich neben der Frauenkirche betrat, dem Standort der Dresdner Staatspolizei. Er verbeugte sich knapp.

»Herr Kriminalrat!« Schrumm war ein großer steifer Mann. Insgeheim hatte Heller sich schon des Öfteren seine Gedanken über seinen Assistenten gemacht. Er stellte ihn sich gelegentlich vor wie eine Puppe, die nur zwei Gelenke hatte, eines in Hüfthöhe und eines in den Knien. Alles andere an ihm schien unbeweglich zu sein. Selbst die Ellbogen anzuwinkeln, bereitete ihm offenbar Mühe. Noch dazu war er dünn wie ein Stift. Sein schütteres Haar wurde jeden Morgen fein säuberlich gescheitelt.

Schrumm war achtundzwanzig Jahre alt, hatte es noch nicht zu Frau und Kind gebracht, doch er arbeitete daran. Heller mühte sich, ihm zu helfen, wo es nur ging. Er schrieb ihm Empfehlungen, in denen er bescheinigte, dass Schrumm eine feste Anstellung und ganz großartige Fähigkeiten besaß, auch wenn sie sich einem erst nach einiger Zeit offenbarten.

Denn so steif wie Schrumms Körper war, schien auch sein Geist sehr festgefahren zu sein. Ohne es zu bemerken, wischte er sich am Tage gut tausendmal den Staub von den Schultern, prüfte den Sitz der Frisur mit der flachen Hand, strich sich über den recht kümmerlichen Schnäuzer, hauchte seinen Zwicker an und rieb das Glas, obwohl kein Fleckchen darauf zu sehen war. Sein Schreibtisch war ein Ort der Einkehr; allein der Anblick der säuberlich ausgerichteten Stifte, Lineale, Stempel, Papiere, Tintenfässchen und -löscher, der Anspitzer und Briefbeschwerer bereitete ihm Freude und brachte ihm Ruhe und Frieden.

Schrumm scherzte nie und verstand auch keinen Spaß. Versuchte es Heller doch einmal, lächelte Schrumm gequält, entweder weil ihm die Pointe nicht aufging oder weil sie ihm nicht witzig erscheinen wollte. Seine Schrift war so ebenmäßig und sauber, wie Heller es noch bei niemand anderem gesehen hatte, und verschrieb er sich einmal oder seine Feder kleckste, focht Schrumm einen stummen, aber heftigen Kampf mit sich aus, denn Heller hatte ihm streng verboten, aus derlei Gründen ein Papier wegzuwerfen. Also strich er Fehler so säuberlich durch, dass es fast aussah, als hätte er sie zur Zierde eingebaut.

Doch Schrumms Pedanterie hatte Vorteile, auf die Heller nicht mehr verzichten wollte. Bei ihm ging nichts verloren, weder Objekte noch Gedanken. Schrumm erkannte logische Fehler augenblicklich. Schrumm fand alles wieder, jedes Schreiben, jede Eingabe, jeden Vorgang.

»Drei Tote hat man gestern geborgen«, begann er mit leiser, aber deutlicher Stimme. So säuberlich, wie er schrieb, sprach er auch.

»Den mitgezählt, den ich fand?«, unterbrach Heller.

»Drei Tote fand man insgesamt«, wiederholte Schrumm und beantwortete so die Frage. »Sechs fand man lebend, einer starb auf dem Weg ins Hospital. Einer bleibt vermisst.«

»Einer, den ich aus dem Wasser zog, hieß Justus Kleibig.«

»Dieser wurde, nachdem er vom örtlichen Arzt versorgt worden war, entlassen.«

»Der Tote, dessen Papiere ich gefunden habe, hieß Thomas Kliemann. Was konnten Sie über ihn in Erfahrung bringen?«

»Er war Ingenieur, galt als Erster Offizier.«

»Und der Kapitän, was weiß man über den?«

»Einer der Toten. Reuben Mauder. Man fand ihn ein Stück weiter elbabwärts ertrunken. Er war einundfünfzig Jahre alt und in der Dampfschifffahrt sehr erfahren. Seinen Papieren nach fuhr er schon in England auf der Themse und auch in Holland.«

»Sehen Sie, selbst erfahrene Männer können vor diesen Maschinen nicht sicher sein.«

»Kessel explodieren nicht einfach so«, entgegnete Schrumm bestimmt.

»Ach ja?«

»Mit Verlaub, Herr Kriminalrat. Diese Maschinen sind ganz und gar ausgeklügelt. Mag schon sein, dass gelegentlich ein Unglück passiert, und früher noch öfter, doch heutzutage sollte so etwas nicht einfach geschehen. Zumal das Schiff und diese Art von Maschine nicht die ersten ihrer Art sind.«

»Sie haben wohl heimlich Ingenieurswesen studiert?«

»Es gibt keine Veranlassung, sich über mich lustig zu machen«, hob Schrumm die Stimme. So mit seinem Vorgesetzten zu sprechen, hatte er sich über die letzten Monate redlich verdient. »Diese Maschinen besitzen Ablassventile, die manuell zu bedienen oder auch selbstöffnend sind. Es müsste wenigstens ein schwerer Bedienfehler vorliegen.«

»Und dies herauszufinden, ist wessen Aufgabe?«

»Nun, wohl die der Königlichen Schifffahrtsbehörde.« Schrumm war sich da offenbar nicht ganz sicher.

»Wir können es zu unserer Aufgabe machen«, sagte Heller, und Schrumm wirkte nicht so, als hätte er etwas dagegen. Im Gegenteil, seine Augen begannen zu leuchten.

»Sie mögen diese Maschinen sehr, nicht wahr?«, mutmaßte Heller.

»Ich bin ein Bewunderer fortschrittlicher Technik.«

»Nun, ich bin gespannt, wann das erste dampfbetriebene Pferd erfunden wird. Bis dahin nehmen wir einfach die Kutsche.« Heller erhob sich von seinem Platz. »Ich nehme an, wer der Schiffseigner ist, haben Sie in Erfahrung gebracht?«

»Natürlich, Herr Kriminalrat. Der Eigner ist Freiherr von Kelb.«

»Von Kelb … Dieser Mann hat seine Finger wohl überall im Spiel?«

»Überall, wo es Geld zu verdienen gibt«, sagte Schrumm. »Außerdem ist er neuen Technologien sehr zugetan. Es heißt, er habe einen großen Teil seines Vermögens in dieses Projekt gesteckt.«

Heller nickte wissend. Freiherr von Kelb war ein Vorreiter in Sachen Fortschritt. Anders als viele andere Adlige, die sich auf ihren Gütern in ihrem Reichtum sicher wähnten, investierte er überall dort, wo eine neue Erfindung oder fortgeschrittene Technik ihm einen Profit versprach. So hatte er sein Geld schon in einige neuartige Fabriken gesteckt, in neuartige Erntemaschinen mit wirbelnden Sensen, in Schreibmaschinen, Telegraphie-Apparate oder in die Eisenbahn. Es war nur ein logischer Schluss, dass er auch in Dampfschiffe investierte.

»Wollen wir von Kelb aufsuchen?«, fragte Heller. »Oder wollen wir das Wrack besichtigen?«

»Ich glaube«, sagte Schrumm, »wenn wir Letzteres tun, stehen die Chancen gut, Ersteres zu erreichen.«

Heller neigte den Kopf leicht zur Seite, um sich Schrumms Satz durch den Kopf gehen zu lassen. Dann lachte er und setzte sich den Hut auf. »Zur Tat, Schrumm!«

Kriminalassistent Schrumm sollte recht behalten. Kaum hatte die offene Kutsche, in der sie fuhren, den linkselbisch liegenden kleinen Ort Zschachwitz erreicht, sahen sie den Menschenauflauf, den das havarierte und inzwischen gesicherte Schiff verursacht hatte. Alles, was Beine hatte, bewegte sich hin zur Elbinsel, vor der stromaufwärts das Wrack lag. Während der breitere Strom elbabwärts rechts an der Insel vorbeifloss, war der Wasserlauf links höchstens zwanzig Meter breit und nicht sehr tief. Im Sommer, wenn es besonders trocken war, verlandete er sogar gelegentlich. Auf einer Wiese nahe am Flussufer stand die Kutsche eines offensichtlich wohlhabenden Mannes. Kutscher und Pferdejunge lehnten an ihr.

Heller ließ direkt daneben halten. »Der Freiherr von Kelb ist auf dem Schiff?«, fragte er.

»Jawohl, gnädiger Herr«, bestätigte dessen Kutscher.

Heller stieg aus, wartete, bis Schrumm sich mit seinen Spinnenbeinen aus dem Gefährt geschält hatte, dann liefen sie zum Flussufer. Dort hatte man Pflöcke eingeschlagen und Seile gespannt, die das Schiff hielten. Holzbohlen waren herbeigeschafft worden, ein provisorischer Steg, auf dem man bis zum Wrack balancieren konnte, ohne sich im seichten Wasser der Inselrückseite die Füße nass zu machen. Auf der Insel selbst hielten sich eine ganze Menge Kinder auf, die sich durch das kniehohe Wasser gewagt hatten, obwohl sie um diese Uhrzeit eigentlich in einem Schulraum sitzen sollten. Sie kletterten in den Bäumen herum und balgten um die beste Sicht auf die zerfetzte Maschine. An Land sammelte sich das Volk, denn nicht oft gab es Derartiges zu bestaunen. An Bord des schräg liegenden Schiffes standen ein paar Männer auf dem zerrissenen Deck oder kletterten zwischen den Trümmern herum.

»Gott zum Gruße«, rief Heller. »Kriminalrat Heller und Assistent Schrumm bitten, an Bord kommen zu dürfen!«

Die Männer an Bord des Schiffes drehten sich allesamt nach ihm um.

»Sollen an Bord kommen«, rief einer zurück, und über die gesplitterten Decksplanken, an Holz und Metallstücken vorbei, kam ihnen ein gut gekleideter Mann entgegen.

»Ist das von Kelb?«, fragte Heller leise.

»Nein«, flüsterte Schrumm zurück. »Von Kelb ist der Große mit dem schwarzen Schnauzbart.«

»Danke«, erwiderte Heller und gab sich alle Mühe, nicht vor aller Augen von den schmalen Planken ins Wasser zu fallen. Wie Schrumm sich hinter ihm anstellte, wollte er sich gar nicht erst ansehen. Doch offenbar meisterte der den Balanceakt genauso gut wie Heller selbst. Fürs Volk gab es nichts zu lachen.

Als sie das Schiff erreicht hatten, gab der Rufer Heller die Hand und half ihm hinauf.

»Heller, Kriminalrat, hinter mir Schrumm«, stellte Heller sie vor.

»Bemmann, Maschineningenieur«, revanchierte sich der andere und verneigte sich knapp. Er war etwa Mitte dreißig, schlank und bartlos.

Von Kelb, tatsächlich sehr groß, das Haar sauber gescheitelt und einen wirklich mächtigen Schnauzbart im Gesicht, kam ihnen entgegen.

»Ein Kriminalist!«, rief er. Seine Kleidung war für einen so reichen Mann sehr schlicht. Er trat hemdsärmelig auf, nur in Weste, seine Jacke hing über einem Stück verbliebener Reling.

Heller verneigte sich kurz, von Kelb erwiderte die Ehrerbietung. »Hat man eine Untersuchung eingeleitet?«, fragte er.

»Ich bin nur hier, um meine Neugier zu befriedigen, ganz ohne Anordnung. Ich war gestern höchstselbst anwesend, als das Unglück geschah.«

»Das wurde mir berichtet. Todesmutig haben Sie sich in die Fluten gestürzt, um einen meiner Männer zu retten.«

»Nun, man tut, was man kann. Wobei meine Arbeit sonst erst dann beginnt, wenn es für Rettung zu spät ist.«

Von Kelb sah sich um und deutete auf die Trümmer der Maschine. »Hier ist ebenso nichts mehr zu retten. Wie kann ich Ihre Neugier denn befriedigen?«

Heller sah sich um. Das Deck war aufgerissen, man konnte bis zum Rumpf sehen, in dem das Wasser einen halben Meter hoch stand. Verbrannt war kaum etwas, das kochend heiße Wasser und der Dampf mussten das Kohlefeuer regelrecht ausgeblasen und fast sämtliche Kohlevorräte von Bord gefegt haben. Die Maschine, die Kurbelstangen, der Kohleofen, alles war zerfetzt und verdreht, als wäre es aus Papier und nicht aus Eisen und Kupfer gewesen. Das Bild, das sich Heller bot, war vergleichbar mit dem eines Granattreffers in einem Haus. Dass überhaupt jemand mit dem Leben davongekommen war, schien ein Wunder zu sein.

»Nun, vielleicht können Sie mir kurz erklären, was geschehen ist. Um es vorwegzunehmen, dass der Kessel explodiert ist, zu dem Schluss kam ich schon von allein. Jedoch müssen wohl die Ventile allesamt versagt haben.«

»Dazu lasse ich meinen Ingenieur Ludwig Bemmann sprechen.«

Dieser räusperte sich ein wenig aufgeregt. Schweiß trat ihm auf die Stirn.

»Nun, viel gibt es nicht zu sagen. Wie von Ihnen vermutet, muss ein generelles Versagen der Ventile zu diesem tragischen Ereignis geführt haben.«

»Geschieht so etwas oft?«

»Dass ein Ventil versagt, wohl. Aber alle? Nein. Auch müssen die Druckanzeigen nicht funktioniert haben, sonst hätte der Ingenieur an Bord oder der Maschinist bemerkt, dass etwas im Argen lag. So aber kam die Explosion für alle wohl ganz unvermittelt.«

»Haben Sie die Männer danach befragt?«

»Haben wir. Keiner konnte sich an eine Warnung erinnern. Und, so viel ist nach Aussage der Männer sicher, es sprang auch niemand vor der Explosion über Bord.«

»Würden Sie das tun, Herr Ingenieur?«

»Angesichts eines Kessels, in dem sich ein so immenser Überdruck aufbaut, ist es die einzige Möglichkeit, sich zu retten.«

»Es ist also nicht davon auszugehen, dass sich ein Saboteur an Bord befand?«

»Wie meinen?«, fragte Bemmann verdattert und sah zu von Kelb. Der Freiherr machte Augen, als sei ihm dieser Gedanke noch gar nicht gekommen.

»Herr Kriminalrat meinen, ein Saboteur hätte sich im rechten Moment über Bord gerettet?«, fragte er.

Heller nickte. »Gibt es eine Möglichkeit, dieser Vermutung über die defekten Ventile nachzugehen?«

»Nur wenn man sie fände«, erwiderte der Ingenieur.

»Dann müsste man sie suchen.«

»Aber wo anfangen? Im Wasser, am Ufer? Durchaus möglich, dass sie Hunderte Meter weit geschleudert wurden. Es wurden Teile des Kessels an Land gefunden, von den Ventilen jedoch keine Spur.«

»Hier an Bord fanden Sie auch nichts?«

»Nein. Aber bitte, sehen Sie sich um, es ist ein Trümmerfeld. Ein Wunder, dass der Rumpf heil blieb bis auf ein paar kleine Lecks.«

»Ein großer Verlust für Sie, Freiherr von Kelb?«, fragte Heller.

Von Kelb seufzte. »Ein guter Geschäftsmann muss Risiken einkalkulieren. Der Verlust ist groß, aber verschmerzbar. Das Schiff kann wohl gerettet werden, doch eine neue Maschine heranzuschaffen, kostet ein Vermögen.«

»Nicht zu reden von guten Leuten. Sicher war die Besatzung ausgesucht.«

»Natürlich, es bedarf einer gründlichen Ausbildung im Umgang mit derlei Maschinen.«

»Der Kapitän, Reuben Mauder, fuhr der schon lang für Sie?«

»Ich habe ihn vor einigen Monaten angeheuert. Er ist wohl der größte Verlust.«

»Ihm soll nichts aufgefallen sein?«

»Nun«, sagte der Freiherr mit leisem Bedauern, »dieses Geheimnis wird er wohl mit ins Grab nehmen.«

»Und Thomas Kliemann, Ihr Erster Offizier?«

»Woher wissen Sie von ihm?«

Heller griff in seine Jacke und nahm die Papiere des Mannes heraus. »Ich fand ihn gestern, tot und ganz furchtbar entstellt, und nahm die Papiere an mich.«

Von Kelb verschwendete nur einen kurzen Blick auf die Papiere. »Nun, ein ebenso fähiger Mann. Ein großer Verlust, ja.«

Heller nickte. »Es wird nicht Ihr einziges Schiff gewesen sein, richtig?«

Von Kelb lebte sogleich auf. »O nein, eine kleine Flotte steht bereit. Drei Schiffe sind zu Wasser gebracht, und zwei liegen in der Werft.«

»Ein von Kelb macht wohl keine halben Sachen«, scherzte Heller und traf damit genau den Nerv, den er hatte treffen wollen.

Die Brust des Freiherrn schwoll an. »Da haben Sie ein gutes Motto gefunden, lieber Kriminalrat!«

Diese Dynamik wollte Heller ausnutzen. »Die überlebenden Männer würde ich gern sprechen. Wollen Sie mir eine Liste zukommen lassen, wer auf diesem Schiff Dienst tat?«

»Das werde ich sehr gern veranlassen.«

3

Heinz Hartmann hieß der Matrose, der seit dem Unglück immer noch vermisst wurde. Entweder hatte es ihn bei der Explosion zerrissen, oder er war die Elbe zu weit hinabgetrieben. Oder aber er hing irgendwo im Gestrüpp, und man würde ihn schließlich durch Zufall finden. Wilhelm Sturzer, ein Matrose, ertrank, wurde ein Stück die Elbe hinabgetrieben und von Fischern eingefangen. Kurt Ohnegut, ebenfalls Matrose, hatte zwar die Explosion zuerst überlebt und war schwer verletzt ans Ufer geraten, überstand jedoch den Transport zum Hospital nicht. Justus Kleibig, Jan Muhlheim, Wilhelm Sorg, Engelbert Asser und Heinrich Pinska hießen die Glücklichen, die gerade noch weit genug vom Kessel weg gewesen waren, als er explodierte. Sie wurden aus dem Wasser gerettet oder schwammen selbst ans Ufer. Muhlheim war der Maschinist. Sorg ein Heizer, gerade auf Rauchpause am Bug, als das Unglück geschah. Asser und Pinska zwei Leichtmatrosen, die unter Deck an der Lenzpumpe arbeiteten.

Sie alle ausfindig zu machen, erwies sich als schwierig und kostete Heller und Schrumm den Rest des Tages. In von Kelbs Werft nahm man es nicht so genau mit den Anstellungen, erklärte der Vertreter von Werftvorsteher Bogenbaum, der gerade heute einen freien Tag hatte. Lohn und Heuer wurden täglich ausgezahlt; benötigte man Arbeiter, dann stellte man sie am Tor auch tageweise ein und entließ sie nach Belieben. Die Papiere, die man nach einigem Suchen fand, waren ungenau.

Kleibig und Muhlheim hatten feste Wohnsitze, zumindest waren die Ortsteile auszumachen, in denen man sich dann durchfragen musste. Die anderen waren auf der Suche nach Anstellung kürzlich erst in Dresden gelandet und angeheuert worden. Bei den angegebenen Adressen handelte es sich um Wohnheime für Wanderarbeiter, billige Unterkünfte, in denen man täglich sein Logis bezahlte. Dort nahm man es nicht so genau damit, wann einer kam und ging und ob die Namen stimmten, die angegeben wurden. Manche dieser Männer waren schon ihr Leben lang auf der Wanderschaft. Wie viele von ihnen noch auf den Namen hörten, auf den sie getauft worden waren, ließ sich unmöglich herausfinden. Sicher gab es auch einige, die des Lesens und Schreibens nicht mächtig waren und nicht einmal sicher angeben konnten, wie man Namen und Wohnstatt buchstabierte.

Von den beiden Matrosen Asser und Pinska hörte man, sie hätten schon bei einem Segler angeheuert und wären auf dem Weg nach Magdeburg.

»Fahren wir zu Kleibig, dessen Wohnort liegt am nächsten«, bestimmte Heller. Da war es schon später Nachmittag.

Kleibig sollte in Briesnitz wohnen, einer ebenso kleinen dörflichen Gemeinde wie Hellers Wohnort, nur am elbabwärtigen Ende der Stadt Dresden. Vom Stadtzentrum brauchte man mit der Kutsche eine halbe Stunde; für Heller bedeutete es jedoch einen Heimweg von fast zwei Stunden.

Briesnitz lag still. Man versorgte das private Vieh, die Hühner und Schweine. Auch hier standen Pferde auf den Koppeln. Heller musterte die Tiere mit Kennerblick. Diese hier waren gut für die Landwirtschaft.

Bei einem Gasthaus ließ Heller halten. Der Wirt hatte die Kutsche schon bemerkt und kam aus seiner Tür.

»Wie kann ich zu Diensten sein, gnädiger Herr?«

»Heller, Kriminalrat. Ich suche Justus Kleibig.«

»Da kommen Sie leider ganz umsonst, Herr Kriminalrat. Im Hause Kleibig herrscht Trauer.«

Heller stutzte. So schwer waren ihm die Verletzungen des Mannes nicht erschienen. »Wollen Sie mir trotzdem sagen, in welchem Haus er wohnt?«

»Sehr wohl. Fahren Sie weiter bis zum Telegraphenmast, dann sehen Sie einen Taubenturm. Da fahren Sie rechts, das letzte Haus ist es.«

»Besten Dank!«, sagte Heller und befahl dem Kutscher Abfahrt.

Kleibigs Haus war aufgrund der Wegbeschreibung gut zu finden. Es war sehr klein, ganz aus Holz gebaut, mit Schindeldach und einem kleinen Garten ringsum, in dem Obstbäume standen. Als die Kutsche hielt, sprang eine Katze vom Zaun und verschwand im Gebüsch. Eine alte Frau kam aus dem Haus.

»Frau Kleibig?«, fragte Heller.

»Sie ist drinnen. Ich bin die Nachbarsfrau.«

Heller sprang von der Kutsche. Er richtete seine Jacke, und als er das Haus betrat, Schrumm hinter sich, nahm er den Hut ab. Er befand sich direkt im einzigen Raum des Hauses. Das Zimmer war Wohn- und Schlafstatt zugleich, der Herd stand am hinteren Fenster.

Heller hatte fest damit gerechnet, den aufgebahrten Leichnam des Mannes vorzufinden. Doch nichts dergleichen war zu sehen. Nur ein Tisch, an dem drei Frauen und ein Kind saßen, ein Junge von etwa zehn Jahren.

Die Frauen hatten verweinte Gesichter, der Junge blickte ganz starr, als wüsste er nicht, was vor sich ging und wie er sich verhalten sollte.

Eine der Frauen erhob sich und versuchte die Fassung zu wahren, wischte sich mit ihrem Halstuch das Gesicht ab, zerrte am groben Kleid.

»Wie kann ich den Herrschaften dienen?«, fragte sie.

»Frau Kleibig? Ehefrau von Justus Kleibig?«

»Die bin ich. Wenn Sie die Güte hätten, sich zu erklären?«

»Kriminalrat Heller, eigentlich bin ich gekommen, um Ihren Mann zu sprechen.«

»Nun, dann wissen Sie sicher nicht, dass mein Mann tot ist.«

»Nein, das wusste ich nicht. Und bei allem Mitgefühl muss ich Ihnen sagen, ich bin sehr verwundert, habe ich ihn doch gestern eigenhändig aus der Elbe gezogen. Und als ich ihn zuletzt sah, war er zwar verletzt, aber quicklebendig. Wann und woran ist er verstorben? Und wo ist er jetzt?«

»Aber das ist es ja. Es hieß, er sei bei einem Unglück ums Leben gekommen, ertrunken wäre er oder bei einem Feuer verbrannt.«

»Aber wo ist sein Leichnam?«, hakte Heller nach.

»Nun, er gilt als vermisst, sicher ist er die Elbe hinabgetrieben.« Die Frau schien nun gefasster. Die Verwunderung überwog zumindest für diesen Moment Trauer und Sorge.

Heller hielt kurz inne, sammelte seine Gedanken. »Wer hat Ihnen denn diese Nachricht übermittelt?«

Sie sah zu den anderen Frauen. Eine nach der anderen hob die Schultern.

»Nun, es hieß so.« Entschuldigend breitete die Frau die Hände aus.

Heller seufzte. Das bedeutete, die Kunde vom Unglück war wie beim Kinderspiel Stille Post von Ohr zu Ohr weitergegeben worden, und jeder hatte ein bisschen dazu beigetragen. Was dazu geführt hatte, dass diese Frau jetzt glaubte, ihr Mann sei tot.

»Hat Ihr Mann eine andere Adresse, wo er manchmal übernachtet? Vielleicht hat ihn die ganze Angelegenheit so erschöpft, dass er die letzte Nacht anderswo verbrachte.«

»Ist er vielleicht in einem Hospital?«, raunte Schrumm ihm von hinten zu.

»Ich weiß von keiner anderen Adresse. Und selbst wenn, müsste dann nicht dieser Tag genügt haben, den Weg nach Hause zu finden?«, entgegnete die Frau. »Sind Sie auch sicher, dass es mein Mann war, den Sie aus dem Wasser retteten?«

Das wusste Heller allerdings nicht mit Sicherheit.

»Zumindest nannte er mir diesen Namen und hatte einen entsprechenden Heuervertrag als Matrose bei sich. Wir gehen der Angelegenheit nach. Bis dahin rate ich Ihnen, keinen Meldungen und Gerüchten mehr Glauben zu schenken, bis Sie von mir oder meinem Assistenten etwas hören. Sollten Sie aber doch etwas in Erfahrung bringen, oder Ihr Mann taucht auf, senden Sie mir eine Depesche in die Polizeidirektion. Heller, Kriminalrat. Schrumm, mein Assistent.«

»Mit Verlaub, Herr, ich habe kein Geld, eine Depesche zu versenden.«

Heller ließ das unkommentiert, griff jedoch in seine Tasche und nahm eine Münze hervor. Ein Groschen musste mehr als genügen.

Es war schon dunkel, als Heller mit seiner eigenen Kutsche Pillnitz erreichte. Dass Kleibig nicht bei seiner Frau und dem Kind war, wollte ihm noch immer nicht einleuchten. Im Ort war es völlig finster. Er konnte eine Gestalt ausmachen, die ihm zu Fuß entgegenkam. Sie lüftete den Hut, und ohne dass er sie erkannt hätte, grüßte er zurück. Als die Kutsche Pillnitz durchquert hatte und die gepflasterte Straße verließ, knirschte der Sand unter ihren Rädern. Außerhalb des Ortes waren die Wege kaum befestigt, im Herbst und Frühjahr war es manchmal eine Qual, sich durch den aufgeweichten Boden zu kämpfen.

Auf Hellers Hof brannte eine Laterne. Als er durch das Tor fuhr, löste sich eine Person von der hölzernen Wand des Stalls. Es war Thomas, der wohl auf ihn gewartet hatte. Nun kam er herangeeilt und ließ sich von Heller die Zügel reichen.

»Guten Abend, Herr Rittmeister.«

»Ich helf dir ausspannen«, bot Heller an.

»Gehen Sie nur rein, die gnädige Frau wartet schon lang.«

»Sonst alles gut? Hat die Stute gefressen? Ist es eine Kolik?«

»Sie hat gefressen. Vermutlich hat sie gestern nur einen Tritt abbekommen, inzwischen hat sie sich anscheinend erholt. Ein Herr war da und hat sich die Friesen ansehen wollen. Aber das wird Ihnen die gnädige Frau erzählen.«

»Gut, Thomas, danke. Spann aus und geh zu Bett.«

»Kein Futter für die Schecke?« Thomas klopfte dem Tier den Hals.

»Sie stand den ganzen Tag im Stall der Direktion und hat gut Futter bekommen. Gute Nacht, Thomas.«

»Du bist spät«, empfing ihn Helene in der Küche. Auf dem Esstisch brannten drei Kerzen, sonst war es dunkel. Sie hatte ihn kommen gehört und einen Brotlaib aus dem Tuch gewickelt.

Heller nickte. »Wer war der Herr, von dem Thomas sprach? Jemand vom Forstamt?«

Hellers Frau nickte. »Zwanzig Mark pro Tier hat er angeboten. Ich habe es schriftlich.«

»Zwanzig Mark, dieser Halsabschneider«, grunzte Heller. »Für ein Tier, das einen ganzen Baumstamm ziehen kann. Dass er sich nicht schämt.«

Helene lächelte. »Das habe ich ihm auch gesagt. Mit anderen Worten natürlich.«

»Wie geht es Johanna? Konnte sie das Sonnenwetter genießen?«

»Sie lebt merklich auf in der Wärme. Es scheint, ein weiterer Winter ist überstanden.«

»Und der Junge?«

»Hat im Stall kräftig zugepackt.« Helene wendete sich wieder dem Brot zu und schnitt eine dicke Scheibe ab, die sie dann mit Butter bestrich.

Heller wusste, sie hatte nicht alles erzählt. Als sie ihm das Brettchen mit dem Brot auf den Tisch legte, nahm er sie sacht am Handgelenk.

Seufzend ließ sie sich auf dem Stuhl neben ihm nieder. »Er hat es mit dem Hengst versucht, und der hat ihn abgeworfen. Nun ist seine rechte Hand ganz dick. Gebrochen ist sie nicht, sagt der Doktor, gestaucht wohl. Aber schimpf nicht mit ihm.«

Leichter gesagt als getan. Sein erster Impuls war, zu Albert hinaufzugehen. Doch eigentlich sollte er nicht böse mit ihm sein. Er hätte in Alberts Alter das Gleiche gemacht. »Sicher nicht gebrochen?«

»Nein, wirklich. Ich habe ihm versprochen, dir nichts zu sagen. Gustav, ich seh den Zorn in dir. Aber es ist doch gut gegangen.«

»Er hätte sich den Hals brechen können«, mahlte Heller zwischen den Zähnen hervor. Es fiel ihm trotz allem Verständnis schwer, seinem Sohn diesen Ungehorsam nicht übel zu nehmen.

»Hat er aber nicht. Und es wird ihm eine Lehre sein.«

»Aber kann er dann überhaupt im Stall helfen?«

»Albert versprach es. Aber das wollte ich dich fragen: Wäre es nicht gut, noch jemanden einzustellen? Besonders wenn die Stuten bald fohlen? Du weißt auch nicht, ob Thomas ewig bleiben will. Er ist sehr jung und geschickt im Umgang mit den Pferden, er könnte sicher in einem Gestüt Anstellung finden. In Moritzburg sogar.«

»Ich will darüber nachdenken.«

»Denk nur nicht zu lang!«, mahnte Helene.

Heller hatte ein wenig Salz über sein Brot gestreut, es genommen, aber noch nicht abgebissen. »Sag, was meinst du dazu: Der Mann, den ich gestern aus dem Wasser zog, ist nicht heimgekehrt. Seine Frau glaubt, er sei bei dem Unfall ums Leben gekommen. Irgendwer hat es ihr erzählt, oder sie hat es sich selbst weisgemacht. Warum sollte er nicht heimkehren? Doktor Wiesler hat seine Verbrennungen verbunden, er hatte kein Fieber und hat auch nicht gezittert. Außerdem gab es keine schweren inneren Verletzungen. Ich glaube nicht, dass er tot ist.«

»Habt ihr die Totenhäuser abgesucht?«

Heller schluckte den ersten Bissen hinunter. »Ich habe es veranlasst, aber es war schon spät am Abend.« Heller hob seine Stulle an. »Gutes Brot!«, lobte er.

Helene nahm die Hand, in der er die Bemme hielt, zog sie zu sich heran, beugte sich hinüber und biss ein Stück von der Scheibe ab.

»Maria hat das gebacken.«

»Du kannst ihr mein Lob ausrichten.«

»Tu es selbst!«

»Ich will ganz früh hinaus.«

Helene seufzte. »Ja, das hab ich mir gedacht. Ich sehe es blitzen in deinen Augen. Vielleicht war der Mann seine Frau leid und sah eine Gelegenheit, zu verschwinden.«

»Vielleicht nannte mir der Gerettete einen falschen Namen, und auch das Papier war falsch, das er mir zeigte. Einer der Männer wird noch vermisst. Zwei der Toten waren als Menschen kaum noch zu erkennen.« Heller aß weiter.

»Das Boot gehört Freiherrn von Kelb, hörte ich.«

»Das und noch andere. Und eine ganze Werft. Dass seine Männer ums Leben kamen, betraf ihn nur insofern, dass er sich jetzt neue beschaffen muss.«

»Für Leute wie ihn sind Menschen doch nur Mittel zum Zweck, kaum mehr als Soldaten.«

Heller gefiel der Vergleich nicht. »Nun, ein guter Offizier will seine Soldaten schon gut versorgt wissen.«

»Mag sein, aber wenn es verlangt wird, schickt er sie in die Schlacht. Selbst wenn es aussichtslos ist.«

Heller schwieg dazu. Helene hatte eine andere Sicht auf diese Dinge, und er wollte nicht streiten. Er war im Krieg gewesen und hatte genug Tod und Verheerung gesehen. Doch ein Soldat musste jederzeit damit rechnen, in den Tod zu gehen. Was aussichtslos war und was nicht, konnte er nicht entscheiden, denn ein einfacher Soldat wusste nicht, ob der Einsatz seines Bataillons vielleicht den Kameraden an einer anderen Stelle half, weil er die Kräfte des Feindes band.

»Lieber Gustav, darf ich dich um etwas bitten?«

Heller sah seine Frau an. Diesen Tonfall, amüsiert und doch gleichsam resigniert, kannte er.

»Leg dich nicht mit diesem Freiherrn oder sonst wem an. Du weißt, die wollen unter sich bleiben und sich von keinem etwas sagen lassen, der nicht adlig ist. Auch wenn er sich Rittmeister oder Kriminalrat schimpft.«

»Ich werde tun, was nötig ist. Es geht darum, die Unglücksursache zu erforschen. Und es gibt ein paar Dinge, die mir nicht geheuer sind.«

Helene seufzte, dann fiel ihr etwas ein. »Sag, hat Schrumms Verlobungsantrag Früchte getragen?«

Schrumm hatte unlängst eine Annonce zur Eheanbahnung in der Zeitung gefunden und darauf dem Vater der jungen Frau einen Brief geschrieben. Nun war es zu einem sonntäglichen Treffen gekommen.

»Du hast ihn nicht nach dem Ausgang gefragt!«, erkannte Helene.

»Es gab Wichtigeres zu tun«, murrte Heller. »Und hätte er es mir nicht gesagt, wenn sein Antrag angenommen worden wäre?«

»Ach, der arme Schrumm. Vielleicht hilft es ihm, wenn er erst Inspektor wird.«

»Wenn. Das kann noch Jahre dauern. Aber du hast recht, es ist schade um ihn. Wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl.«

»Du!« Helene puffte ihn in die Seite. »Du bist ein übler Kerl. Fluchst und schimpfst und hast keine Zeit für deine Frau.«

»Wirst du!«, mahnte er.

»Wie du redest! Bin ich eines deiner Pferde?« Sie puffte ihn wieder.

Heller warf das Brot aufs Brettchen und nahm sie am Handgelenk.

»Helene Körner, werden Sie sich wohl zu benehmen wissen!« Er zog sie zu sich heran. »Ich hab ja Zeit, jetzt bin ich hier.«

»Riechst nach Mann und Pferd«, raunte sie ihm zu.

»Ganz recht. Lösch die Kerzen!«

Helene lachte leise und küsste ihn auf den Mund. Dann beugte sie sich über den Tisch, um die Kerzen auszublasen.

4

»Herr Kriminalrat!«, empfing ihn Schrumm am nächsten Tag ganz aufgeregt.

»Schrumm, waren Sie überhaupt daheim diese Nacht?« Er wusste, dass sein Assistent in der kleinen Dachkammer eines Mietshauses wohnte, obwohl er sich bestimmt Besseres leisten konnte. Doch vermutlich sparte er jeden Pfennig.

»Natürlich, Herr Kriminalrat.« Schrumm verstand nicht, dass es nur eine rhetorische Frage gewesen war.

»Sagen Sie, ehe Sie mit Ihren Neuigkeiten herausplatzen, und verzeihen Sie meine Neugier: Wie ist Ihnen denn das Treffen am Sonntag gelungen? Konnten sie den Brautvater beeindrucken? Hat Ihnen meine Empfehlung weiterhelfen können?«

Schrumm verschlug es die Sprache. Er errötete bis unter die Haarspitzen.

»Verstehen Sie meine Neugier bitte als ehrliches Interesse an Ihrer Person, Schrumm!«

»Nein, Sie … Herr Kriminalrat … So ist es nicht.« Schrumm musste sich sammeln. »Das Treffen war überaus erfolgreich. Zu erfolgreich, wenn ich so sagen darf.«

»Zu erfolgreich? Haben Sie auf der Stelle geheiratet?«

»Himmel, nein …« Schrumm suchte nach Worten. »Der Vater der Braut hätte mir beinahe die Füße geküsst, und die Mutter machte einen so tiefen Knicks, dass ihre Knie fast den Boden berührten. Aber …«

»Sagen Sie schon, Schrumm. Spannen Sie mich nicht auf die Folter!« Heller lachte.

Schrumm wand sich. »Nein, es wäre zu despektierlich. Meine Erziehung verbietet mir, es zu sagen.«

»Meine Erziehung erlaubt es mir, zu fragen. Lassen Sie mich raten. Ihnen wurde die Braut vorgestellt, und sie war ein Scheusal!«

Schrumms Kopf nahm nun eine tiefrote Farbe an. Er drohte zu explodieren wie der Kessel des Dampfschiffes. »Schlimmer noch«, presste er hervor.

»Schlimmer als ein Scheusal? Ist sie gewatschelt? Hatte sie ein Gesicht wie eine Bulldogge? Eine Stimme wie ein ungeöltes Türscharnier?«

»Herr Kriminalrat, Sie bringen mich in höchste Not, dabei habe ich gute Nachrichten für Sie. Aber ich bin ganz … Ich weiß nun nicht …«

»Wie sie ablehnen, ohne sie zu beleidigen?«

Schrumm senkte den Kopf.

»Also gut, verraten Sie mir die guten Nachrichten, dann sage ich Ihnen, wie geholfen werden kann.«

Schrumm sah erleichtert auf. »Die beiden Matrosen sind gar nicht aus der Stadt verschwunden. Man hat sie gefunden. Oder besser gesagt, sie ließen sich finden. Sie wurden gestern volltrunken bei einer wüsten Schlägerei von Schutzpolizisten aufgegriffen und in Zellen eingesperrt, wo sie ausnüchtern müssen. Im Suff gaben sie beide ihre Namen an. Asser und Pinska.«

»Sicher haben sie ihre Wiederauferstehung ordentlich begießen wollen.«

»Herr Kriminalrat, damit scherzt man nicht«, flüsterte Schrumm eindringlich.