Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GRAFIT

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lila Ziegler

- Sprache: Deutsch

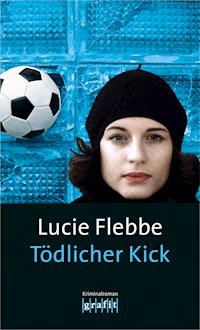

Männerdomänen? Lila Ziegler pfeift auf Grenzen! Bochum im Fußballrausch, der Aufstieg in die erste Liga ist möglich. Doch Nachwuchsstürmer Oran Mongabadhi schießt vorbei - und am nächsten Tag ist er tot. Rache eines Fans oder gar eines Mitspielers? Aber warum ist dann die Kleidung seiner Freundin, der ehemaligen Prostituierten Moesha ›Curly‹ Schmidtmüller voller Blut? Die junge Detektivin Lila Ziegler und ihr Partner Ben Danner ermitteln in Kreisen, in denen echte Kerle noch was zählen. Doch ausgerechnet jetzt zeigt sich Danner verwundbar und Lila unterschätzt die Gefahr … Was mit Fußball anfängt, hört mit Fußball auf. Dazwischen liegen mehr als 90 Minuten beste Unterhaltung mit Intelligenz und Witz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 308

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lucie Flebbe

Tödlicher Kick

Kriminalroman

© 2014 by GRAFIT Verlag GmbH

Chemnitzer Str.31, D-44139 Dortmund

Internet: http://www.grafit.de

E-Mail: [email protected]

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagmotive: © Anna-Lena Thamm, © designritter/photocase.com

eBook-Produktion: CPI – Clausen & Bosse, Leck

eISBN 978-3-89425-156-7

Die Autorin

Lucie Flebbe kam 1977 in Hameln zur Welt. Sie ist Physiotherapeutin und lebt mit Mann und Kindern in Bad Pyrmont. Mit ihrem Krimidebüt Der 13.Brief (noch unter dem Namen Lucie Klassen) mischte sie 2008 die deutsche Krimiszene auf. Folgerichtig wurde sie mit dem ›Friedrich-Glauser-Preis‹ als beste Newcomerin in der Sparte ›Romandebüt‹ ausgezeichnet. Es folgten: Hämatom, Fliege machen,77 Tage und Das fünfte Foto.

www.lucieflebbe.de

1.

Mein Name ist Lila, ich bin zwanzig Jahre alt und ich hätte, wäre es nach meiner Mutter gegangen, Konzertpianistin werden sollen. Oder Primaballerina. Oder wenigstens Dressurreiterin.

Mein Vater wollte eine Staranwältin aus mir machen, doch meine Mutter hatte davon geträumt, dass ich einen musisch-künstlerischen Beruf ergriff. Denn so hätte ich legitimen Zutritt zum Blingbling der Glitzerwelt der Reichen und Berühmten erhalten. Um mir dort einen noch reicheren und berühmteren Ehemann zu angeln, zwei bis fünf blonde, begabte Enkel in die Welt zu setzen und mich den Rest meines Lebens deren künstlerischer Förderung zu widmen.

»Tooooor!« Danner und Staschek rissen jubelnd die Arme in die Höhe. Gemeinsam mit 29.922 anderen, überwiegend blau gekleideten Menschen.

Ehe ich realisierte, was passierte, hatte Danner mich hochgehoben. Bier schwappte aus dem Plastikbecher in meiner Hand. Musik übertönte den ohrenbetäubenden Applaus.

»Das Tor schoss für uns Justiiiiiiin …?«, fragte der Stadionsprecher.

»Jankowski!!!«, antworteten die Fans, während Danner mich küsste.

Der Bierbecher fiel zu Boden und kullerte die Betonstufen hinunter, zwischen die Füße der VfL-Fans in der Ostkurve des Bochumer Rewirpowerstadions.

Das Stadion drohte zu bersten. Der Jubel schäumte weiter hoch, die Trommeln, die sich irgendwo zwischen den Fans befanden, übertönten alles. Konfetti flog in Richtung Spielfeld. Unten auf dem Rasen schlug der glückliche Schütze einen Salto, bevor sich seine Mannschaftskameraden auf ihn stürzten.

Meine Mutter hätte vor Entsetzen einen Herzinfarkt vorgetäuscht, hätte sie gewusst, dass ich mit einem Fanschal um den Hals und einem Brötchen mit Bratwurst in der Hand den Ausgleichstreffer einer zweitklassigen Fußballmannschaft bejubelte.

Doch ich musste zugeben: Der erste Stadionbesuch meines Lebens gefiel mir besser, als ich erwartet hatte. Während die Spieler unten im Regen um den Ball kämpften, saßen wir auf den Tribünen im Trockenen. Und der Spielverlauf war nervenzerfetzend.

Für den Verein ging es um alles: Der VfL hatte es als Tabellendritter endlich in die Relegation geschafft. Ein Sieg bedeutete den lang ersehnten Aufstieg zurück in die erste Liga!

Mit dem Argument, auch wir müssten die Bochumer Jungs moralisch unterstützen, hatten mich Danner und Staschek ins Stadion geschleppt. Dabei zählten die beiden selbst nicht zu den hartgesottenen Dauerkartenbesitzern, deren Treue auch die dreihundertsechsundfünfzigste Heimniederlage in Folge nicht wanken ließ.

Heute werde jeder Fan gebraucht, hatte mich Danner aufgeklärt, denn der Gegner würde ebenfalls mit ›Rückendeckung‹ anreisen. Die Bedeutung dieser Worte hatte ich massiv unterschätzt, bis ich die ›Rückendeckung‹ seitlich vom gegenüberliegenden Tor sah: Die andere Mannschaft war mit der kompletten eigenen Fankurve angereist.

Okay, das war kein allzu großes Kunststück, denn von Gelsenkirchen bis zur Castroper Straße brauchte man mit der Straßenbahn keine halbe Stunde. Und wenn Schalke heute verlor, ging es für den Traditionsklub abwärts. Die zweite Liga winkte ihnen zu.

Allerdings reichte den Schalkern, die im weißen Auswärtstrikot spielten, ein Unentschieden, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Bochum hingegen musste gewinnen. Selbstverständlich war das Stadion ausverkauft.

Danner fügte sich in die Fanreihen der Ostkurve ein, als wäre er an der Castroper Straße so lange zu Hause wie der Fußballverein selbst. Und das lag nicht nur an der Mütze mit Glück-auf-Aufdruck, die er sich über seine Glatze gezogen hatte, und dem blauen Shirt mit der Aufschrift Bochumer Junge, das in der Fankurve die Wirkung einer Chamäleonhaut zeigte. Danner war nur unwesentlich größer als ich, durchtrainiert und unrasiert – mit dem biergefüllten Plastikbecher in der Hand konnte es leicht passieren, dass ihn die Fußballhooligans zu einer fröhlichen Schlägerei einluden.

Das würde Danners Kumpel Kriminalkommissar Lennart Staschek garantiert nicht passieren. Der wirkte trotz des blauen VfL-Buttons an seinem Achthundert-Euro-Kaschmirmantel, als hätte er sich auf dem Weg zum Golfplatz verirrt. Sein kastanienfarbenes Haar war wie immer perfekt geföhnt, das schmale Gesicht glatt rasiert und der Duftwolke von teurem Parfum, in die er sich hüllte, konnte nicht einmal der Geruch von verschüttetem Bier etwas anhaben.

»VfL, wir werden immer zu dir stehen!«, hatten die Anhänger des Vereins vor Spielbeginn optimistisch gesungen.

Doch bereits knapp zehn Minuten nach dem Anpfiff war die Stimmung gekippt: Schalke machte das 0:1.

Schlagartig war es totenstill geworden. Sogar das elektronische Werbebanner, das gerade eine Kreditwerbung der örtlichen Bankzeigte, schien innezuhalten. Und während auf den Rängen noch fassungslose Schockstarre herrschte, wäre um ein Haar das zweite Tor für den Gegner gefallen. Das grau-weiße Leder mit den orangefarbenen Applikationen donnerte unter die Latte, prallte dann mit Wucht auf die Torlinie und sprang wieder aus dem Kasten.

Unser Teil der Tribüne schien einen kollektiven Herzstillstand zu erleiden.

»Der war doch nicht drin«, hatte Danner gemurrt. »Wenn der Schiri das Ding gibt, fress ich meine Mütze.«

Klang, als wollte er sich selbst überzeugen.

In dieser Situation wäre der Schiedsrichter früher todsicher gelyncht worden, die Frage war nur, von welcher Seite. Doch die Unparteiischen verfügten neuerdings über eine Entscheidungshilfe. Der Mann im neongelben Dress warf einen Blick auf das Ding an seinem Handgelenk, das wie eine Armbanduhr aussah.

»Diese Bälle sind seit Beginn der Saison im Einsatz«, hatte Staschek mir erklärt. »Eine Tor-Kontrolltechnologie erzeugt ein Magnetfeld, das wie ein unsichtbarer Vorhang vor dem Kasten hängt. Im Ball ist eine Kupferspule eingebaut, die vom Magnetfeld registriert wird, sobald der Ball die Linie überquert. Das entsprechende Signal empfängt die Armbanduhr des Schiedsrichters per Funk.«

Nicht der Schiri hatte also das letzte Wort, sondern der Ball: kein Tor. Es war beim 0:1 geblieben.

Rückstand.

Die Stimmung der heimischen Fans war trotzdem weiter ins Bodenlose gesackt. Während die Schalker fröhliche Lieder anstimmten, hatte es unter den VfL-Anhängern zu rumoren begonnen.

»Der Scheißschiri ist doch gekauft!«, brüllte der rotgesichtige Dicke neben mir.

Die Fußballfreunde um ihn herum stimmten sofort ein. Trommler gaben den Takt des Protestes vor. Der Fanblock erhitzte sich spürbar.

Auf der anderen Stadionseite stieg plötzlich schwarzer Qualm auf.

»Liebe Gäste, bitte unterlasst das Abbrennen jeglicher pyrotechnischer Mittel. Vielen Dank«, bat der Stadionsprecher die Fans. Angesichts der im Regen aufsteigenden Rauchsäule in bemerkenswert höflichem Ton.

Mir wurde etwas mulmig. Die Treppen, die zu den Ausgängen führten, würden in einem Tumult schnell verstopfen.

Was passierte, wenn Bochum heute wirklich verlor? Was, wenn die Fans der beiden Lager vor dem Stadion auf der Castroper Straße ohne Sicherheitsgitter aufeinandertrafen?

Doch so abrupt die Stimmung beim 0:1 gekippt war, so plötzlich fegte jetzt beim »Tooor!« für den VfL der Begeisterungssturm über die Ränge.

Der Ausgleich! Alles war wieder möglich!

Der blau-weiße Dicke neben mir hopste unbeholfen auf und ab, kam gar nicht mehr zur Ruhe. Erstaunlich, welch starke Emotionen Fußball bei Menschen auslösen kann.

Die Großbildleinwand zeigte den Torschützen. Der erst neunzehnjährige Nachwuchsspieler Justin Jankowski hatte den Schalkern den Ball abgeluchst und war zusammen mit einem zweiten jungen Spieler namens Mongabadhi durch die Abwehr des Gegners geschlüpft. Zwei Mal war der Ball hin und her gegangen, dann hatte Jankowski auf den Kasten geschossen. Halb hoch. Der Torwart hatte keine Chance gehabt.

»Und da behaupten manche, dass Mongabadhi für die nächste Saison bei Schalke unterschrieben hätte.« Staschek tippte sich an die Stirn.

»Der hat super vorgelegt«, nickte Danner.

Die Fans tobten immer noch.

»Die sollen bloß den Ball flach halten«, murrte Staschek. »Ich will das Spiel sehen, keine Hooligans in den Knast schleppen müssen.«

Seine Worte ließen mich grinsen. Mein Lieblingspolizist hatte bereits ein Sixpack Fiege-Bier vernichtet, was ihm das Erklären der Rechte bei der Festnahme von Hooligans nicht leicht machen würde.

Das Spiel ging weiter und in der Ostkurve herrschte Erstliga-Laune.

»Auf geht’s!«, stimmte Danner in den Gesang ein. »VfL-Bochum, schieß ein Tor!«

Nur noch ein einziger Treffer trennte Bochum vom Aufstieg!

Und der schien plötzlich gar nicht mehr unmöglich. Entweder hatte das Tor den Spielern den nötigen Kick gegeben oder der Energydrink, für den auf den VfL-Trikots geworben wurde, zeigte Wirkung: Torschütze Jankowski, sein flinker Kollege Mongabadhi und ein mutig gewordener Mittelfeldspieler namens Gutschenk schossen jetzt im Minutentakt auf das gegnerische Tor.

Schließlich verlor ein Schalker Abwehrspieler die Nerven und grätschte Gutschenk von hinten in die Beine. Der wälzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht im Gras.

Der Schiedsrichter kam mit einer gelben Karte in der Hand angerannt. Der Schalker Torwart und der gefoulte Gutschenk sahen aus, als wollten sie die Sache im Boxring klären. Der Bochumer Trainer am Spielfeldrand tobte.

»Was?«, schnaufte auch Staschek empört. »Von hinten in die Beine, das ist eindeutig Rot!«

»Schiri, du Weichei! Meld dich lieber zum Häkelkurs an!«, brüllte Danner.

»Schick den Torwart wegen Meckern raus!«, schlug ein Optimist hinter uns vor.

Es blieb bei Gelb – was die Fankurve mit einem empörten Trommelwirbel quittierte.

Der Bochumer Trainer, ein schlanker, rothaariger Mann, dem Mantel und Schal einen leicht größenwahnsinnigen Chic à la Nationaltrainer verliehen, lief an der Seitenlinie schimpfend auf den Schiedsrichter zu.

Nach einer kurzen Diskussion verwies der Unparteiische den wutschnaubenden Mann mit einem strengen Fingerzeig auf die Tribüne.

»Schiri, du Arschloch!«, sang die Ostkurve einstimmig.

Gab es für den Neongelben beim Verlassen des Stadions eigentlich Personenschutz?

Erneuter Anpfiff.

Der südländisch aussehende Nachwuchsstürmer Mongabadhi preschte wieder vor, schnappte sich den Ball und näherte sich zielstrebig dem gegnerischen Tor. Vier weiß gekleidete Schalker Spieler steuerten sternförmig auf den Angreifer zu, um ihn aufzuhalten.

Mein Blick wanderte zur Zeitanzeige auf der Leinwand. Es waren nur noch wenige Sekunden bis zum Abpfiff. Traf Mongabadhi jetzt, würde er das Spiel aller Wahrscheinlichkeit nach für Bochum entscheiden.

Doch soweit hatten auch die Schalker gedacht! Immer mehr Gegenspieler rannten auf Mongabadhi zu. Der Torwart trippelte im Kasten hin und her.

Einen Moment lang stand die Zeit an der Castroper Straße still.

Mongabadhi holte aus und – ein Schalker warf sich ihm in den Weg. Seine gestreckten Beine rissen den Jungen von den Füßen. Der Bochumer überschlug sich in der Luft.

»Foul!«, schrie die Ostkurve wie aus einem Mund.

»Schon wieder!«, motzte Danner. »Will der Schiri den auch mit Gelb verhätscheln?«

Der Trainer, der auf der Tribüne eine Art Kriegstanz aufführte, brüllte wohl Ähnliches.

»Der war der letzte Mann!«, machte selbst Staschek seinem Ärger Luft.

Der Neongelbe stieß einen lang gezogenen Pfiff aus.

Mongabadhi lag am Boden. Der Schalker Spieler trollte sich, nicht ohne triumphierend zu grinsen.

»Elfmeter!«, forderte Danner.

Und tatsächlich zeigte der Gelbe trillernd auf den Punkt vorm Tor, bevor er die rote Karte zückte.

Na also, ging doch.

»Elfmeter! Sag ich doch!« Danner verteilte, den Pappbecher schwenkend, wässriges Stadionbier in der Umgebung.

Mongabadhi kam umständlich auf die Füße. Die Bochumer Spieler drehten sich Rat suchend zur Trainerbank um.

Der des Spielfeldes verwiesene Chef der Kicker war die Treppe der Tribüne hinabgestiegen. Weil das Stadion als reine Fußballarena keine Tartanbahn besaß, konnte der Trainer sich über die Bande hinweg mit seinem Assistenten beraten.

»Lass nicht den Kameltreiber schießen!«, geriet der Dicke neben mir außer Kontrolle. »Der ist übergelaufen! Der ist schon bei Schalke unter Vertrag, da will der doch nicht in der zweiten Liga spielen!«

Danners Blick wanderte interessiert zu meinem Sitznachbarn. Er schob die Fanmütze auf seiner Glatze nach hinten.

»Was meint der Dicke denn?«, erkundigte ich mich leise.

»Goldstein, der Trainer, will wohl echt Mongabadhi das Ding machen lassen.«

Mongabadhi war der Stürmer, der eben gefoult worden war. Das hatte ich mitgekriegt.

»Der hat einen Wahnsinnsbums«, erklärte Danner. Er war nicht nur mein Boss, sondern auch so etwas wie mein Lebensgefährte. Seit über einem halben Jahr immerhin unterhielten wir eine mal mehr, mal weniger verhängnisvolle Affäre. In letzter Zeit eher weniger verhängnisvoll. »Aber eigentlich sollte nie derjenige schießen, der gefoult worden ist, das geht meist in die Hose. Und Mongabadhi ist ja noch extrem jung und nicht besonders abgebrüht. Unser NPD-Sympathisant neben dir ist jedenfalls offensichtlich dagegen.«

Tatsächlich trat jetzt aber der eben attackierte Mongabadhi hinter den auf dem Elfmeterpunkt bereitliegenden Ball.

»Der Idiot lässt den Kümmelfresser schießen!« Der Dicke stampfte und hopste, dass der Boden bebte.

Das Raunen in den Rängen verriet, dass der Immigrationsgegner neben mir nicht der Einzige war, der den Geisteszustand des Trainers anzweifelte.

Wahnsinn. Der Junge da unten auf dem Rasen war jünger als ich selbst. Wie sollte der diesen Druck aushalten? Das konnte ja gar nicht gut gehen.

Mongabadhi fixierte den Ball, als handelte es sich um eine Bombe, die er mit seinem Tritt über die Tribünen hinweg aus dem Stadion befördern musste, um ganz Bochum vor einer Katastrophe zu retten. Der Schuss würde alles entscheiden: zweite Klasse oder Aufstieg? Versager oder Held? Apokalypse oder Rettung der Welt?

Wieder wurde es totenstill. Die Hochspannung auf dem Spielfeld drohte elektrische Lichtbögen im Regen zu erzeugen.

Mongabadhi lief los: drei – vier – fünf Schritte, ausholen und Schuss!

Der Torwart sprang in die falsche Richtung: ein Bombending. Unhaltbar zischte der Ball aufs linke obere Eck zu und – unter die Latte! Ein Aufschrei aus zigtausend Kehlen.

Mit einem Knall prallte das Leder auf den Boden, hopste wieder hoch und – der Torwart fischte den Ball aus dem Kasten! Doch greifen konnte er das nasse Rund nicht, es kullerte zurück aufs Spielfeld. Mongabadhi stand immer noch da und trat geistesgegenwärtig nach …

Drüber weg!

Übers Tor, die Tribüne, ins Weltall.

Einen Augenblick lang starrten 29.922Augenpaare dem Ball auf seinem Weg in die unendlichen Weiten fassungslos hinterher. Dann drehten sich alle Köpfe in Richtung Schiri.

Eine letzte, klitzekleine Hoffnung blieb den Bochumern: Was sagte der Funkempfänger? Hatte der Ball das Magnetfeld an der Torlinie vielleicht doch schon beim ersten Lattentreffer durchbrochen?

Der Unparteiische starrte länger als gefühlt nötig auf sein Handgelenk.

O je.

Wahrscheinlich überlegte er bereits, wie er lebend vom Platz kam, nachdem er das Ergebnis verkündet hatte.

Endlich winkte er ab.

Kein Tor!

Die ganze Arena schien aufzustöhnen.

»Versemmelt!«, seufzte auch Danner.

Aus. Vorbei. Gelaufen.

Schon wieder zweite Liga.

»Ich hab’s doch gewusst!«, explodierte mein Sitznachbar. »Das war eine bombensichere Sache! Und der Dönerverkäufer haut das Ding daneben!«

Plötzlich schrie der Dicke mich an, als wäre ich persönlich dafür verantwortlich, dass die Bombe nicht ins Netz gekullert war. Der Typ riss sich sein blau-weißes Käppi vom Kopf. Verschwitztes, graublondes Haar fiel ihm in den speckigen Nacken. Wutentbrannt schleuderte er die Kopfbedeckung in Richtung Spielfeld.

»So eine Scheiße! Der Goldstein hat doch nicht alle Lampen am Brennen! Ich hab gleich gesagt, der hätte in Paderborn bleiben sollen!«

Na ja. Ich verfolgte das Ligageschehen zwar nicht zwanghaft, aber soweit ich informiert war, war der dritte Tabellenplatz nach Bochumer Maßstäben ein kleines Wunder. Mit dem neuen Trainer Goldstein hatte die Mannschaft die beste Saison seit Jahren gespielt.

Inzwischen flogen halb mit Bier gefüllte Plastikbecher über unsere Köpfe hinweg und die zugehörigen Pappuntersetzer segelten wie Frisbeescheiben durch den Regen aufs Spielfeld.

Es wurde ungemütlich. Die Tribüne entwickelte ein Eigenleben. Wie ein gigantisches, blau-weißes Ungeheuer, das gerade aus dem Schlaf erwachte, begann sie sich zu bewegen.

»Zeit zu gehen«, fand ich.

»Kannste vergessen.« Danner deutete auf die Menschenmassen, die plötzlich die Treppen zu den Ausgängen verstopften, während sich die Schalker jubelnd umarmten.

Das aus dem Schlaf erwachte Ungeheuer fing an zu husten und zu fauchen. Und Feuer zu spucken: Ein brennender Schal landete auf dem Rasen. Dann ein T-Shirt. Und die gegnerischen Fans zündeten die nächste Rauchbombe. Der Stadionsprecher machte Durchsagen in warnendem Ton, doch seine Worte gingen in Qualm und Getöse unter.

Immer mehr brennende Fanartikel segelten auf den Rasen. Die Sicherheitsleute in den Warnwesten brüllten Kommandos in die Menge.

Der Schiedsrichter flüchtete eine Treppe am Spielfeldrand hinunter, in die Katakomben des Stadions.

Die Spieler folgten ihm eilig.

2.

Es war beinahe elf Uhr, als Danner und ich es endlich mit der U-Bahn zurück nach Stahlhausen geschafft hatten.

Unsere kleine Wohnung lag zehn Gehminuten von der Innenstadt entfernt, im zweiten Stock und praktischerweise direkt über unserer Stammkneipe Bei Molle.

Danner zog sich die graue Glück-auf-Mütze von der Glatze und schnippte die Kopfbedeckung in Richtung Garderobenhaken. Sie segelte vorbei, prallte von der Wand ab und landete auf dem hellen Teppich, der direkt neben der Wohnungstür besonders abgelatscht und fleckig war.

Unsere Bude war Wohnung und Detektei in einem. Vom Treppenhaus trat man sofort ins Wohnzimmer, das uns gleichzeitig als Büro diente. Neben einem durchgesessenen, grauen Sofa, dem dazugehörigen Sessel, einem Couchtisch mit dunkler Marmorplatte und einem übertrieben großen Flachbildfernseher gab es einen unordentlichen Schreibtisch unter dem Fenster und ein hoffnungslos mit Akten überfülltes Regal, das die ganze Wandfläche einnahm.

»Immer noch zweite Liga.« Danner ließ sich rückwärts aufs Sofa kippen. Er legte die Unterarme übers Gesicht. Vergeblich bemühte er sich, die Stiefel von den Füßen zu streifen, ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen. Das Stadionbier würde ihm morgen vermutlich Kopfschmerzen bereiten.

»Noch ein Jahr unten«, stöhnte er.

Das klang, als müsste er selbst das nächste Jahr obdachlos in der Gosse verbringen. Ich hatte Mitleid und packte den Absatz seines linken Schuhs. Mit einem Ruck zog ich ihn von seinem Fuß.

»Tief im Westen«, nölte in dem Moment plötzlich Herbert Grönemeyer los.

»Ach, scheiß drauf«, murrte Danner.

»Oh, Glück auf!«, appellierte Grönemeyer rührselig weiter an Danners Lokalpatriotismus.

Der verdrehte die Augen: »Von Glück kann man heute wohl nicht reden.«

»Dein Handy.« Ich schubste seine Füße vom Couchtisch. »Hör auf zu heulen und such es endlich.«

»Richtig. Ich muss den Klingelton ändern.« Danner fummelte sein Smartphone aus der Jackentasche und hielt es ans Ohr, während er versuchte, den zweiten Stiefel von seinem Fuß zu schütteln.

»Wer stört?«, begrüßte Danner den unbekannten Anrufer genervt.

Samstagnacht konnte es sich eigentlich sowieso nur um Staschek handeln, der unten in Molles Kneipe weitertrauern wollte.

Danner hörte auf, seinen Stiefel zu schütteln. Jetzt setzte er sich auf: »Ja?«

Seine Augenbrauen rückten aufeinander zu. Er fuhr sich mit der Hand über den Dreitagebart. Plötzlich kam er mir eher verwirrt als betrunken vor.

»Ja …?«

Ja? Wieso ja? Normalerweise benutzte er ausgerechnet dieses Wort nicht inflationär. Und schon gar nicht ohne den Zusatz »aber«. Und warum verlor sein Gesicht zusehends Farbe?

»Stroke Unit?«, murmelte er. »Bin unterwegs.«

›Unterwegs‹ war allerdings leichter gesagt als getan.

Schwarze Wolkenberge wälzten sich über den Nachthimmel, der Regen prasselte auf das Kopfsteinpflaster der Annastraße. Die dicken Tropfen klatschten mir in die Haare.

Und Danner hatte gute zwei Liter Bier intus.

Ich hingegen hatte den mit Fiege gefüllten Plastikbecher ja eher zur Komplettierung des richtigen Fußballfeelings in der Hand gehalten. Deshalb sprang ich jetzt hinter das mit Leder ummantelte Lenkrad unseres neuen Oldtimers und schlug die Tür hinter mir zu, während der Regen aufs Faltdach trommelte.

Nun ja, ›neu‹ war bei einem Wagen Baujahr 1977 natürlich relativ. In unserem Besitz jedenfalls befand sich der Blechdinosaurier erst knapp zwei Wochen. Nachdem unser altes Auto – bekannt unter dem sich selbst erklärenden Namen ›Schrottschüssel‹ – endgültig dem Rost erlegen war, hatte Danner den nachtschwarzen Zweisitzer, einen Triumph Spitfire Roadster, in einem ungewöhnlichen Anfall von Gefühlsduselei erworben. Sein Vater hatte irgendwann mal das gleiche Modell besessen, hatte er mir erzählt. Und dann hat er die Kiste gegen die Brücke an der Universitätsstraße gesemmelt.

Kaufargument war also eine Kindheitserinnerung und keine logische oder sogar ökonomische Betrachtung des Preis-Leistungs-Verhältnisses gewesen.

Was einiges erklärte.

Unter anderem zum Beispiel das Regenwasser, das durch einen Riss im vierzig Jahre alten Stoffdach lief. Der altertümliche Wagen taugte dazu, in einer Garage von einem Oldtimerliebhaber mit viel Taschengeld poliert zu werden. Zum Fahren, noch dazu bei schlechtem Wetter, war das Ding definitiv ungeeignet.

Danner rumste die Beifahrertür dreimal kräftig zu, bevor sie endlich geschlossen blieb. Dann stützte er stöhnend sein Gesicht in die Hände.

»Wo geht es hin?«, erkundigte ich mich, weil er sich seit dem mysteriösen Telefonat in hartnäckiges Schweigen hüllte.

»Uniklinik«, murmelte er. »Das Hospital in Linden.«

Uniklinik? Plötzlich fühlte sich das Lederlenkrad unter meinen Fingern feucht an. »Was ist passiert?«

Schon wieder gab Danner nur ein Brummen von sich.

Was wollte er mir nicht sagen?

Mein dicker Sitznachbar aus dem Stadion drängte sich in meine Erinnerung. Besser gesagt, sein schwabbeliger, nackter Bauch. Vor den Staschek seinen Polizeiausweis gehalten hatte, bevor der Dicke sein Fantrikot abfackeln konnte.

»Hat es Ärger im Stadion gegeben?«, hakte ich nach. Ich versuchte, meine plötzliche Nervosität nicht durch meine Stimme zu verraten.

»Lenny geht’s gut«, murrte Danner, ohne den Kopf zu heben.

»Warum fahren wir dann ins Krankenhaus?«, bohrte ich weiter.

Doch Danner schwieg.

Wütend drehte ich den Zündschlüssel des Oldtimers um. Zum ersten Mal. Bisher war immer Danner gefahren.

Der Motor orgelte. Ich brauchte zwei, drei Versuche, bevor er klappernd ansprang. Ganz gesund klang der Dino definitiv nicht. Doch die Reaktionsfähigkeit der alten Karre überraschte mich: Der Wagen hopste mit einem Satz vom Bordstein herunter.

»Ey, sachte!«, fuhr Danner mich an.

»Ich dachte schon, du hättest dich ins Koma gesoffen«, giftete ich.

Danners Bierfahne kondensierte zusammen mit dem durchs Dach tropfenden Regen an der Windschutzscheibe und nahm mir jede Sicht. Weil Danner wieder nicht konterte, warf ich ihm einen Seitenblick zu.

Er sah aus, als hätte ich ihm eine gescheuert.

Verdammt, es musste etwas wirklich Schlimmes passiert sein.

Ich drückte ein paar Knöpfe am Armaturenbrett. Der Scheibenwischer setzte sich quietschend in Bewegung. Die Lüftung klapperte. Doch an der beschlagenen Frontscheibe änderte das nichts. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Sicht alle paar Minuten manuell wiederherzustellen. Mithilfe eines Lappens.

Mein Glück war, dass offenbar ganz Bochum den versemmelten Aufstieg betrauerte. Die Innenstadt war gespenstisch leer, nur hin und wieder kamen uns die blendenden Scheinwerfer eines anderen Wagens entgegen.

Grellweiße Blitze rissen den tiefschwarzen Himmel in Stücke, als wir auf dem Parkplatz des Hospitals im Bochumer Stadtteil Linden aus dem Auto stiegen.

Noch während ich mit den altertümlichen Türschlössern kämpfte, drang der Regen durch meine alte Cordjacke und den Jeansstoff meiner Hose. Wäre ich zu Fuß gegangen, hätte ich auch nicht viel nasser werden können.

Als ich mich Sekunden später umdrehte, war Danner verschwunden.

Häh? Hatte mich der Mistkerl stehen lassen?

Verflucht, der wollte mir nicht nur verschweigen, was passiert war, er wollte mich hier auf dem Parkplatz abhängen und allein ins Krankenhaus hineingehen! Ich hatte ja nicht einmal eine Ahnung, nach welchem Patienten ich am Empfang fragen sollte.

Ich rannte los. Durch den Regen über den Parkplatz, zwischen den zur Seite springenden Glastüren des hell erleuchteten Eingangsbereichs hindurch.

Danner stand einigermaßen ratlos vor den Hinweistafeln in der Empfangshalle, die den Weg zu den verschiedenen Stationen des riesigen Klinikkomplexes erklären sollten. Das funktionierte zu meinem Glück nicht auf Anhieb. Nicht nur die verzwickte Nummerierung der Stationen, sondern auch die lateinischen Namen der medizinischen Fachbereiche trugen zur Verwirrung der Besucher bei.

»Sind wir im Kindergarten und spielen Hase-und-Jäger, oder was?«, fauchte ich Danner an, als ich ihn eingeholt hatte. »Als Hase bist du jedenfalls eine Niete.«

Ich schüttelte den Regen aus meinen Haaren, zog meine Jacke aus und band sie mir um die Hüften.

Danner ließ mich gleich noch mal wortlos stehen und trat an den lang gestreckten Empfangstresen vor eine schlecht gelaunt aussehende Dame, deren Kurzhaarfrisur in Signalrot vermutlich bereits vor ihrer Giftigkeit warnen sollte. Der Fliegenpilzeffekt, sozusagen.

Schnell stellte ich mich neben Danner. Ein zweites Mal hängte der mich nicht ab!

»Intensivstation, Stroke Unit?«, fragte Danner.

Intensivstation?

Scheiße.

Wenn Staschek nichts passiert war, wem dann?

Groß war die Auswahl nicht.

Kalte Angst kroch mir in den Nacken.

Doch nicht Molle?!

Das ging gar nicht.

Molle mustert mich über den Rand seiner halbmondförmigen Brille hinweg: »Haste schon mal gekellnert?« Mir fallen die unzähligen Lachfältchen in seinen Augenwinkeln auf.

Molle durfte nichts passieren! Blitzartig überlegte ich, ob ich Molles Stimme vorhin beim Heimkommen in der Kneipe gehört hatte. Warum war ich nicht reingegangen? Warum hatte ich nicht kurz über das blöde Ergebnis des Spiels geschnackt und gefragt, ob er meine Hilfe in der Kneipe brauchte?

Hatte Danner mich aus diesem Grund nicht mit ins Krankenhaus nehmen wollen? Weil er wusste, dass ich Amok laufen würde?

Die Empfangsdame musterte unter ihrer fransigen, roten Ponyfrisur hindurch Danners unrasiertes Gesicht, seinen durchnässten Parka und die Fußballmütze, die er in der Eile erneut gegriffen hatte.

»Sechster Stock.« Sie deutete auf den Fahrstuhl.

»Spuck jetzt endlich aus, was los ist!«, zischte ich Danner an, als ich den leuchtenden Knopf neben der Aufzugtür drückte. »Wenn Molle was passiert ist und du deine Zähne nicht auseinanderkriegst, mach ich dich kalt!«

Die Stockwerkanzeige über dem Fahrstuhl zeigte, dass die Kabine zu uns herunterrauschte. Mit einem leisen ›Ping‹ öffnete sich gleich darauf die Tür.

»Molle ist in Ordnung.« Danners Blick traf meinen, als er sich mir gegenüber an die verspiegelte Fahrstuhlwand lehnte.

Gott sei Dank. Ich atmete auf.

Doch Danners Miene ließ mich innehalten. Die Kälte in seinen grauen Augen, der vorgeschobene Unterkiefer, die angespannte Wangenmuskulatur – ich kannte den Gesichtsausdruck.

Er wollte mich loswerden. Beim letzten Mal, als er mich so angesehen hatte, war er nicht einmal davor zurückgeschreckt, mir eine zu scheuern.

Allerdings hatte sich seitdem einiges verändert. Glaubte ich zumindest. Wir schliefen seit einem halben Jahr miteinander, mein Name stand auf dem Türschild und neuerdings erledigten wir sogar die Wäsche gemeinsam.

Danner wandte den Blick ab und fixierte die rot leuchtende Stockwerkanzeige.

»Ping.«

Die Tür glitt zur Seite.

Ein grüner Tresen, hinter dem zwei ebenso grün gekleidete Krankenschwestern Papiere sortierten, stand im Flur wie eine Zollstation an der Grenze. An der geschlossenen Tür dahinter las ich: Station 6 A – Intensivmedizin / Stroke Unit.

Das ›Ping‹ der Fahrstuhltür ließ die Blondere der beiden Grünen den Kopf heben. Sie sah uns interessiert entgegen, betrachtete kurz mein tropfendes Haar, bevor ihre Augen an der Aufschrift Bochumer Junge auf Danners Fußballshirt hängen blieben.

Vermutlich suchte sie nach einer Schublade, in die wir hineinpassen könnten.

Danner trat an den Tresen: »Ben Danner. Man hat mich angerufen.«

»Wegen …?«, wollte die Grüne wissen.

»Mein Vater soll heute Nachmittag eingeliefert worden sein. Gerhard Danner.«

Oh.

Die Schwester blätterte in ihren Unterlagen: »Gerhard Danner … Ja, der ist hier, Zimmer 646.« Sie hob die Nase über die Kante des Tresens. »Und wer sind Sie, bitte?«

»Ich?«

Danner verschränkte abwartend die Arme.

Verdammt! Er versuchte schon wieder, mich abzuschütteln. Ich war ja keine Angehörige. Die Schwestern würden mich nicht reinlassen.

Eigentlich ging mich die Sache auch gar nichts an, mahnte mich mein Gewissen mit leiser Stimme zu Zurückhaltung. Als würde ein winzig kleiner, blonder Engel auf meiner Schulter sitzen und mir ins Ohr säuseln. Es war allerdings ziemlich schwer, das Engelchen zu verstehen, denn auf meiner anderen Schulter hockte meine Neugier in Gestalt einer Teufelin mit lila Punkfrisur und brüllte mich an, bloß nicht artig vor der Tür zu warten wie ein angeleinter Pudel vor einem Supermarkt.

Kurzerhand klemmte ich meine nassen Haare hinter die Ohren, drehte die Spitzen meiner Turnschuhe nach innen und rieb mir so fest die Augen, dass sich meine Lider rot färben mussten.

»Ich bin die Enkelin«, antwortete ich dann. Das Wort ließ Danner zusammenzucken.

Die Krankenschwester hingegen nickte zufrieden. Mit ein bisschen Quetschen und Drücken passte meine Erklärung vermutlich ganz gut in die von ihr in Erwägung gezogene Schublade.

»Ziehen Sie vorsichtshalber Schutzkleidung über und desinfizieren Sie Ihre Hände. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, in seinem kritischen Zustand wollen wir das Risiko einer zusätzlichen Infektion minimieren. Kittel finden Sie in der Schleuse. Wenn Sie so weit sind, drücken Sie einfach die Klingel.«

Ein Summen ertönte und die Tür zur Intensivstation ließ sich öffnen.

Im Zwischenraum bis zur nächsten Tür gab es eine Garderobe und ein Regal, in dem sich die grüne Schutzkleidung stapelte.

Danner drückte die Tür hinter uns zu. »Der Enkeltrick ist ja wohl eine ganz miese Nummer.«

»Sie hat ihn mir abgekauft.« Schulterzuckend schlüpfte ich in den Kittel.

»Eben.«

3.

Die Wände auf der Intensivstation waren nur bis auf Hüfthöhe gemauert. Der obere Wandbereich bestand aus Fensterglas. In vielen Zimmern verhinderten bunte Vorhänge die Einsicht, doch in einigen konnte ich vom Flur aus die schwerkranken Patienten in von Apparaten umstellten Betten liegen sehen. Das waren wohl die besonders kritischen Fälle. Auf diese Weise konnten die Pflegekräfte im Vorbeigehen kontrollieren, ob alles in Ordnung war.

Die Vorhänge von Zimmer Nummer 646 waren zur Seite gezogen. Danner blieb in der Tür stehen und versperrte den Weg.

Das Brummen, Zischen und Piepen der Apparate war bis auf den Flur zu hören. Der gläserne Teil der Wand gab den Blick auf ein gigantisches, von blinkenden Maschinen umringtes Pflegebett frei. Auf ein aufgebauschtes, weißes Kissen, in dem ein eingefallenes, graues Gesicht mit fusseligem Haar versank. Und auf ein dünnes Laken, unter dem sich die Konturen eines knochigen Körpers abzeichneten.

Danner rührte sich nicht.

Sein Vater zeigte ebenfalls keine Regung. Speichel rann ihm aus dem offen stehenden Mund, seine knochigen Hände hatte eine heftige Spastik im dauerhaften Krampf auf die magere Brust gepresst.

Ich versuchte mir vorzustellen, wie es mir an Danners Stelle in diesem Augenblick gehen würde. Wenn mein Vater vor mir im Bett liegen würde, nur noch von Maschinen am Leben gehalten.

Mein Vater …

Die Faust zuckt auf mich zu. Ich weiß genau, dass ich mich nicht rechtzeitig wegdrehen kann. Es knackt, als der Schlag meine Wirbelsäule trifft. Der Schmerz rast meinen Rücken hinab, dunkle Punkte tanzen vor meinen Augen. Als ich zu Boden falle, glaube ich einen Moment lang, mir einen Querschnitt eingehandelt zu haben.

Rasch verdrängte ich die Erinnerung an die jahrelangen Prügel. Ich wollte mir einfach nicht vorstellen, dass mich das Schicksal meines Vaters irgendwie berühren könnte.

»Ziemlich sicher willst du in so einem Moment aber nicht angegafft werden«, zickte mein Gewissen mich an. Das neugierige lila Teufelchen in mir hielt zur Abwechslung mal seine große Klappe.

Ich wandte mich ab und entfernte mich.

Ein Stück den Flur hinunter, neben einem Wasserspender standen zwei abwischbare Plastikstühle. Auf der Sitzfläche des linken war eine zerfledderte Klatschzeitschrift liegen geblieben. Ich ließ Wasser in einen Einwegbecher laufen.

Danners Situation ließ sich mit meiner eigenen natürlich nicht vergleichen. Auch wenn sein Verhältnis zu seinem Vater ebenfalls nicht von Zuneigung geprägt war. Achtzehn Jahre lang hatte Gerhard Danner seine Familie mit seiner Alkoholsucht terrorisiert, dann war Danners Mutter Richtung Frankreich verschwunden. Kurz darauf hatte auch Danner den Kontakt abgebrochen.

Sein Vater hatte unbeeindruckt weitergesoffen. Schon vor Jahren war es ihm gelungen, sein Resthirn endgültig im Schnaps zu ertränken. Seitdem holte sich das Sozialamt das Geld für das Pflegeheim von Danner zurück.

Meine Neugier hatte mich in Sichtweite zu Zimmer 646 zurückgetrieben. Mit dem Wasserbecher in der Hand beobachtete ich durch die Glasscheibe, wie Danner zwei Schritte näher an das Krankenbett herantrat.

Das Klackern von Schuhabsätzen lenkte meine Aufmerksamkeit zurück in den Flur. Eine Ärztin kam mit offenem, nach hinten wehendem Kittel auf mich zu. Ihre langen, dunkelbraunen Haare trug sie hochgesteckt, doch der vordere Teil der Frisur hatte sich aufgelöst und fiel ihr ins Gesicht. Sie war noch jung, Anfang dreißig vielleicht, und trug einen knallroten Lippenstift. Ihr Stethoskop wippte auf einer beachtlichen, aber unter dem Kittel irgendwie verrutschten Oberweite auf und ab.

Sie nickte mir zu und klackerte an mir vorbei, hinein in Zimmer 646.

»Herr Danner?« Sie sprach Danner so laut an, als wollte sie ihn erschrecken.

Danner drehte sich um.

»Ich bin Marianna Stefanowa. Ich habe Ihren bedauernswerten Herrn Papa vorhin aufgenommen.«

Danner runzelte die Stirn, gab Marianna aber brav die Hand.

Reflexartig drückte die Ärztin den Rücken durch und schob sich ein wenig näher an ihn heran. Ihre nach oben geschraubte Oberweite richtete sich auf Danners Gesicht.

Ich tippte auf eine Korsage unter dem Kittel. Vielleicht sogar so ein Lack-und-Leder-Teil mit eingenähten Eisenstäben, die tiefes Einatmen zuverlässig verhinderten. Reichlich unpraktisch für die Arbeit. Es sei denn, ein fescher Assistenzarzt fesselte sie hin und wieder an ein leeres Pflegebett.

In diesem Moment registrierte die Ärztin offenbar Danners Alkoholfahne und ging wieder auf Abstand.

»Ihr Vater hat heute Mittag einen schweren Schlaganfall erlitten.« Der rollende, osteuropäische Akzent verlieh ihrer Stimme einen angenehm weichen Klang, der ganz gut zu ihren vollen, roten Lippen passte. »Leider scheint sich eine beidseitige Spastik zu entwickeln. Es ist zu befürchten, dass sein Gehirn schwer geschädigt wurde. Allerdings hat uns sein Betreuer aus dem Seniorenheim berichtet, dass er bereits vor dem Apoplex unter einer alkoholbedingten Demenz litt und seit Jahren nicht mehr orientiert war?!«

Danner nickte knapp.

Die Ärztin nestelte an ihrem Stethoskop herum, das auf ihrem Busen lag wie auf einem Tisch. Ich schätzte, dass sie noch nicht viel Übung im Überbringen schlechter Nachrichten hatte.

»Während seines Aufenthaltes im Seniorenheim hat Ihr Vater keine Patientenverfügung erstellt.«

Ein imaginärer Fussel auf ihrer Brust schien immer interessanter zu werden.

»Die letzten Jahre wäre er dazu auch gar nicht mehr in der Lage gewesen, hat uns seine gesetzliche Betreuerin gesagt.«

»Und?« Der lauernde Tonfall in Danners Stimme verriet, dass er bereits wusste, worauf die Ärztin hinauswollte.

»Hat er früher womöglich schon irgendwo schriftlich festgehalten, wie in einem Fall wie diesem – ähm … verfahren werden soll?«

Die Haut in meinem Nacken fing an zu kribbeln.

Danner zuckte die Schultern: »Sie fragen den Falschen. Ich hab nie Kontakt zu ihm gehabt – mal abgesehen von dem Tag, an dem er die Spiegeleier in der Bratpfanne vergessen und seine Wohnung abgefackelt hat.«

»Sie sind sein einziger lebender Verwandter?!«

Danners Augen hatten sich zu glitzernden Schlitzen verengt: »Soweit ich weiß.«

»Nun«, druckste die Ärztin herum. »Als einziger lebender Verwandter von Herrn Danner – also von Ihrem Herrn Papa, sollten Sie …«, sie räusperte sich, »… nun – entscheiden, inwieweit die lebenserhaltenden Maßnahmen vor diesem Krankheitshintergrund aufrechterhalten werden sollen.«

Danner schwieg.

Die Ärztin begann von einem Fuß auf den anderen zu trippeln. »Ihr Vater war ja bereits seit geraumer Zeit ein Schwerstpflegefall, aus medizinischer Sicht ist das Einstellen der lebensverlängernden Maßnahmen indiziert. Auch seine gesetzliche Betreuerin hat bereits eingewilligt. Sie ist natürlich mit einer Menge Fälle betraut und kennt ihren Vater nur von wenigen persönlichen Treffen, sie wird sich nicht über Sie als Angehörigen hinwegsetzen. Wir benötigen Ihre schriftliche Einwilligung.«

»Vergessen Sie es«, brach Danner sein Schweigen.

»Wie bitte?« Die Ärztin hörte auf zu zappeln.

»Ich werde nicht zustimmen«, erklärte er entschieden. »Ich denke gar nicht dran! Ich werde nicht entscheiden, ob hier irgendwelche Geräte abgestellt werden.«

»Aber Sie sind –«

»Sie sind die Ärztin. Tun Sie, was Sie für richtig halten, aber lassen Sie mich da raus.«

»Sie verstehen nicht. Aus rechtlichen Gründen …«, protestierte sie.

Danner zuckte die Schultern: »Dann lassen Sie die Geräte an. Vielleicht verreckt er ja trotzdem.«

Der rote Mund der Ärztin klappte auf.

Danner drehte sich mit einem Ruck um und ließ sie neben dem Pflegebett stehen. Ich stellte den Wasserbecher auf einen der Plastikstühle und folgte ihm zum Ausgang der Intensivstation.

Gleich darauf standen wir uns wieder im Fahrstuhl gegenüber, angelehnt an die verspiegelten Wände der Kabine, während diese abwärts sackte.

Danners Miene war noch immer wie versteinert. Weil die Ärztin nicht mehr zur Verfügung stand, musste ich jetzt seinen bohrenden Blick aushalten. Ich verschränkte die Arme und starrte schweigend zurück.

Die Kabine verlangsamte ihre Fahrt, um im Erdgeschoss zu stoppen.

Ich öffnete den Mund, doch Danner hob warnend die Hand. »Halt zur Abwechslung einfach mal die Klappe. Am besten tust du so, als wären wir nie hier gewesen, okay?«

Ich knirschte wütend mit den Zähnen.

4.

6:56Uhr.

Sonntagmorgen.

Ich war aufgewacht, weil ich meinte, ein Klingeln gehört zu haben.

Ich öffnete ein Auge halb.

Innerhalb von Sekunden stürzten die Ereignisse der vergangenen Nacht auf mich ein: die Tumulte nach dem verlorenen Fußballspiel, Danners Vater auf der Intensivstation, Danners leere Bettseite irgendwann in den frühen Morgenstunden.

Das leere Bett? Hatte ich geträumt?

Nee, ich erinnerte mich deutlich. In den frühen Morgenstunden hatte mich ein klirrendes Geräusch in der Küche geweckt. Ich war aufgestanden und hatte durch den Türspalt die Langhantel gesehen. Danners dunkles Shirt hatte an seinem Oberkörper geklebt. Weil er nur Boxershorts trug, hatte ich erkennen können, dass seine Oberschenkel bis zum Zerreißen gespannt gewesen waren.

Mein Blick wanderte zur Seite. Im Moment lag Danner auf dem Bauch neben mir und zog sich das Kopfkissen in den Nacken.

Wieder klingelte es. Länger diesmal. Ich hatte mich nicht getäuscht.

Danner sprang auf und suchte in der Wäsche auf dem Fußboden nach seiner Jogginghose. Anscheinend hatte er den gleichen Gedanken wie ich: Sonntagmorgen um sieben konnte die Türklingel nur die nächste Katastrophe ankündigen.

Ich wurschtelte mich ebenfalls aus der Bettdecke und angelte nach meiner Jeans. Sekunden später tappte ich ungekämmt, mit nackten Füßen und in dem T-Shirt, in dem ich geschlafen hatte, in unser Wohnbüro. Danner riss die Wohnungstür auf.

Das große Mädchen im Treppenhaus zuckte erschrocken zusammen. Der Anblick seines nackten Oberkörpers oder seine Alkoholfahne ließen sie zurückweichen.

»Was ist?«, schnauzte er.

Die junge Frau stolperte rückwärts, die Treppe wieder hinab.

Danner fuhr sich genervt durch das unrasierte Gesicht.

»Entschuldigung«, murmelte sie. Ihre Arme und Beine wirkten im Verhältnis zu ihrem mageren Körper lang und schlaksig wie bei einem zu schnell gewachsenen Teenager. Wahrscheinlich war sie jünger als ich.

Und sie hatte geweint.

»Die Haustür unten war nicht abgeschlossen …«, stammelte sie jetzt.

So ähnlich hatte ich vor nicht allzu langer Zeit auch vor Danners Tür gestanden.

Danner mustert mich auf entmutigende Weise unbewegt. Wenn ich seinen Beruf erraten sollte, würde ich auf Rausschmeißer oder hauptberuflicher Rechtsradikaler tippen. Vor Schreck habe ich das Gefühl, rot zu werden, was mir normalerweise nie passiert.