2,99 €

Mehr erfahren.

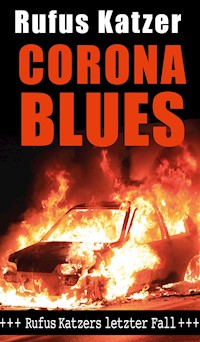

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Mallorca Krimis von Rufus Katzer

- Sprache: Deutsch

Jahr für Jahr schreibt der Mallorca Resident einen Krimi, in und um seine Heimat. Der Ermittler wider Willen wird stets in neue Verwicklungen verstrickt. In diesem Fall ist er einem geheimen U Boot und dessen verstecktem Labor auf der Spur. Wie immer mit von der Partie sind der Gitano Junge Amade, Inspektor Caplonch und natürlich die Kommissarin Isabel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 209

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Tödlicher Strudel

Fünfter Mallorca-Krimi von Rufus Katzer

Impressum

Text:

© Rufus Katzer

Umschlag:

© Maike Cronemeyer,

Cronemeyer Design

Verlag und Druck:

tredition GmbH

Halenreihe 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

978-3-7497-3426-9 (Paperback)

978-3-7497-3427-6 (e-Book)

Copyright © 2019 Rufus Katzer

www.rufuskatzer.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Widmung

Dieser Krimi ist Juliane Gassert gewidmet. Sie stand mir unermüdlich beim Schreiben mit Kritik und Ermutigung zur Seite. Sie ist hart im Nehmen und hat es geschafft, mich bis zum Schluss im Ring zu halten. Danke.

1.Kapitel

Alles passierte auf einmal. Die Schafe donnerten wie ein Steinschlag herab. Rufus Katzer suchte Deckung beim Landhaus Fartaritx. Seine Hündin wählte den Kampf. Sie wurde von Hütehunden angegriffen. Die Herde erreichte die Halbruine vor Katzer und riss ihn um. Er hörte den Schäfer fluchen. Dann kam der Blackout.

Öhrchen leckte sein Gesicht. Es war kein Erwachen aus einem Albtraum. Eher das Gegenteil. Der Albtraum begann erst nach dem Erwachen.

Er lag vor der Tür der Ruine. Er wusste nicht, wie lange er schon am Boden gelegen hatte. Er wusste gar nichts mehr. Sein Schädel dröhnte.

Er zog die Hündin an sich. Das tat gut. Er fühlte die Bisswunde an ihrer Flanke. Seine Hand war blutig. Er rätselte, ob das Blut von der Hündin oder von ihm stammte. Oder von beiden. Er hatte null Ahnung, was er hier suchte. Der Amo von Fartaritx stand plötzlich über ihm. Sein wettergegerbtes Gesicht war wutverzerrt.

„Was tust Du hier mit einem freilaufenden Köter, verfluchte Pest…“ Katzer verstand nur die Hälfte. Der Mann sprach Mallorquin, er nannte ihn einen Gauner und die Bestie hätte seine Herde angegriffen. Ihm schwindelte. Er wollte nur weg und hoffte, alles wäre gleich vorbei. Er entschuldigte sich kleinlaut.

„Ich komme hier öfter vorbei und habe nie jemand gesehen. Völlig einsam. Kein einziges Tier, nur am anderen Ende der Alm das Skelett einer Kuh. Die Hündin ist immer dicht bei mir.“

So menschenleer, wie Katzer vorgab, war es in den letzten Tagen nicht mehr gewesen. Vier Landarbeiter hatten die Halbruine bevölkert und wieder notdürftig hergerichtet. Sie hatten Schlafdecken ausgelegt, Vorräte in die Küche geschafft und gekocht. Der Kamin war in Schuss. Sie hatten immer freundlich gegrüßt und ein paar Worte mit ihm gewechselt. Es hatte keinen gestört, dass ein Hund bei ihm war.

Die Landarbeiter hielten sich raus. Sie hatten alle Hände voll zu tun, die abwärts preschende Herde am Haus vorbei zu leiten. Katzer mochte Schafe. Nur nicht, wenn sie ihn bergab niedertrampelten. Der Amo fluchte weiter. Katzer versuchte, ihn zu beruhigen.

„Ist doch nichts passiert. Ich nehme den Hund jetzt an die Leine. Gleich nach dem Abtrieb gehen wir zurück nach Pollença.“

Der Amo lachte hysterisch. „Nichts passiert, sagt der Kerl. Nichts passiert … Und was ist mit der Leiche im Haus, häh? Blutverschmiert. Und diese Wunde stammt bestimmt nicht von deinem Hund. Du bleibst hier, bis die Polizei kommt und rührst dich nicht von der Stelle. Die Guardia ist informiert und im Jeep unterwegs. Wenn du wegläufst, schießen sie.“

Katzer war schwindlig. Sein Kopf zersprang. Er schlang seine Arme um die Hündin und versuchte, aufzustehen. Der Schäfer packte ihn und stieß ihn ins Haus. Etwas war im Weg. Sah aus wie ein Toter. Katzer stolperte und konnte nicht sagen, ob er über diesen Mann am Boden oder über Öhrchen gestürzt war, die ihm zwischen die Beine lief.

Der Schäfer hatte die Tür zugeschlagen und abgeschlossen. Es war ziemlich dunkel. Die kaputten Fenster waren mit Brettern vernagelt und ließen kaum Licht durch. Durch die Löcher im Dach des oberen Stockwerks schien wenig Sonne.

Es roch im Raum wie es aussah. Neben dem Kamin standen Essensreste. Vermutlich noch vom letzten Überfall maurischer Piraten. Daneben eine halbvolle Cola-Flasche als Triumph der Neuzeit. Auf einem uralten Sessel lag ein Hemd, das auf der gammligen Sitzgelegenheit zum Ausruhen lud. Ein Spaten auf dem Sessel ergänzte das Stillleben. Daneben ein Tisch mit einem Strauß blasser Plastikblumen.

Aus dem Kopf des Mannes neben Katzer floss Blut. Ihn hatte es schlimmer erwischt. Sein grotesk verdrehter Arm schien Hilfe zu winken. Das war sein ganzer Beitrag zu ihrem Treffen. Soweit Katzer im Halbdunkel erkennen konnte, zeigte der Spaten auf dem Sessel ebenfalls Blut. Der leblose Mann trug ein kariertes Hemd und Cargohosen. Sein Gesicht war in eine zerknüllte Decke gefallen und nicht zu erkennen.

Katzer hatte keine Lust, den Mann zu berühren oder seinen Puls zu fühlen. Er sah ziemlich tot aus und würde das auch bleiben, bis die Guardia Civil kam. Die würde den Kadaver an die Mordkommission und diese wiederum an einen Forensiker übergeben, der ihn auf der Suche nach der Wahrheit in seine Einzelteile zerlegte. Für manche Menschen ist der Tod der abwechslungsreichste Teil ihres Lebens.

Katzers Lage war beschissen. In wenigen Minuten würden die schwer bewaffneten Gesetzeshüter aus ihrer Kaserne in Port Pollença auftauchen und ihn neben einer noch wenig benutzten Leiche in der gottverlassenen Schlafstelle der Landarbeiter festnehmen. Er tastete nach seiner Sonnenbrille, die ihm runtergefallen war. Er fand sie gleich neben dem Toten und steckte sie in die Tasche.

Draußen herrschte Grabesstille. Das Stampfen der Schafe und das Hundegebell waren vorbei. Gleich würden die schweren Motoren der Guardia in ihren Jeeps zu hören sein. Er ahnte, dass die Raubeine mit Militärdrill nicht zum Plaudern aufgelegt sein würden. Er band die Hündin an einem Tischbein im Nebenraum fest und befahl ihr, nicht zu bellen, selbst wenn die Welt unterginge. Ihr linkes Ohr war halb abgerissen, ein längst verheilter Schaden aus Zeiten vor ihrer Bekanntschaft. Seit ihrer ersten Begegnung waren sie unzertrennlich. „Aus. Still. Keinen Mucks, Schwester!“ Er hörte Bremsen quietschen, Militärstiefel auf Kies und scharfe Befehle.

„Kommen Sie raus mit erhobenen Händen, sonst schießen wir!“ „Geht nicht, die Tür ist verrammelt.“

Eine Salve halbautomatischer Waffen sprengte das Schloss. Die Tür flog auf und Katzer stolperte mit den Händen über dem Kopf ins Freie. Die Augustsonne blendete ihn, dennoch verzichtete er darauf, seine Sonnenbrille aufzusetzen. Bloß keine falsche Bewegung. Von beiden Seiten wurden ihm Gewehrläufe in die Rippen gedrückt. „Hände auf den Rücken!“

Er war fast erleichtert, als die Handschellen zuschnappten und er in einen Jeep gestoßen wurde, ohne dass weitere Verluste zu beklagen waren. Die Männer hielten keine schützende Hand über seinen blutenden Kopf, um ihn beim Einsteigen vor neuen Verletzungen zu bewahren. Das Fahrzeug war hoch genug, aber er hatte Mühe, mit gefesselten Händen einzusteigen. Sie stießen ihn rein wie einen Sack Kartoffeln.

Die Eingreiftruppe in ihren schusssicheren Westen raste über Stock und Stein zurück in die Kaserne von Port Pollença. Ein Sanitäter befühlte seinen Schädel und machte Fotos von der Wunde. Er nahm eine Probe von der Kopfverletzung, dann wickelte er einen Verband um den Kopf.

„Nicht so schlimm wie es aussieht. Muss aber genäht und sicherheitshalber geröntgt werden.“

Ihm wurde Blut abgenommen, eine Tablette gereicht und die Finger auf ein Stempelkissen gedrückt. Der Ausflug ins Hospital von Inca zeigte einen intakten Schädel, der als Röntgenaufnahme zu seinen Akten kam.

Bevor sie ihn in die Zelle brachten, musste er alle Taschen leeren sowie Schnürsenkel und Gürtel abgeben. Verblüfft stellte er fest, dass es nicht seine eigene Sonnenbrille war, die er eingesteckt hatte. Dennoch kam ihm das Ding bekannt vor. Sie nahmen ihm Geld, Schlüssel, Papiere und Handy ab, fragten nach seinem Wohnort und ob er alleine lebe.

„Ich teile mein Haus in Pollença mit vier Katzen und einer Hündin, sonst erwartet mich niemand.“

Er vermied, zu erwähnen, dass er seine schwarze Rottweiler-Hündin in Fartaritx zurückgelassen hatte. Er hatte Angst, die Uniformierten würden sie erschießen. Mit einem Hund würden sie keine großen Umstände machen. Mit dem Hund eines Verbrechers schon gar nicht.

Für sie war der Fall klar. Er hatte einen Mann umgebracht. Das fiel in die Zuständigkeit der Mordkommission, also der Policia Nacional in Palma. Für die Kampfstiefelträger war das „die Opposition“, wie sie die Bürohengste spöttisch nannten. Kaputte Kommissare, die kaputte Leute jagten. Die Kompetenzen waren nicht immer klar getrennt. Die Guardia unterstand sowohl dem Innen- als auch dem Verteidigungsministerium. Für die Policia war nur das Innenministerium zuständig.

Katzer schöpfte Hoffnung. Die Policia Nacional hatte ihn schon einmal aus den Händen der Guardia Civil gerettet. Er nannte den Comisario Caplonch von der Mordkommission sogar seinen Freund. Der hätte sich lieber im Klo verrammelt, als sich freiwillig solche Beleidigung eines alten Reporters anzuhören. Ohne Zeugen hatte Caplonch ihn allerdings mehrfach bei schwierigen Fällen ins Vertrauen gezogen. Inoffiziell natürlich. „Inoffiziell kann ich gut“, war Katzers Leitspruch.

Er kannte einige Leute der Mordkommission ganz gut. Isabel, die inzwischen zur Stellvertreterin des Hauptkommissars aufgerückt war, durfte er sogar privat anrufen, obwohl sich ihre beiderseitige Leidenschaft nach vielen Jahren zu einer belastbaren Freundschaft verwandelt hatte. Katzer hielt es jedoch für ratsam, mit seinen guten Beziehungen zur Policia Nacional jetzt nicht anzugeben. In seiner augenblicklichen Lage würde ihm sein Draht zur „Opposition“ nur Minuspunkte bringen. Wer von der Guardia mit Handschellen geschmückt worden war, blieb besser bescheiden.

Katzer machte sich größere Sorgen um seine Hündin als um sich selbst. Das Leben eines Tieres war hier nichts wert, während er als in Spanien lebender Resident auch unter Mordverdacht noch alle Vorteile einer langsam arbeitenden Bürokratie genoss, die ihre Mittagspause und den pünktlichen Feierabend zu schätzen wusste.

Die Beschützer von Mallorcas ländlichem Raum und seiner ausufernden Autobahnen verfrachteten ihn in einen kärglichen Verhörraum. Wenige handbeschriftete Ordner deuteten Verachtung für Papierkram an, während ganze Männer in Kampfanzug vom Training zurückkamen. Als einziger Zierrat schmückte in seinem Zimmer ein umrahmter Spruch die Wand „Todo por la patria“, alles für das Vaterland. Der Vaterlandsverteidiger vor ihm am Tisch schaltete ein Mikro ein und machte Katzer darauf aufmerksam, dass alle seine Aussagen gegen ihn verwendet werden könnten und ob er einen Anwalt wolle.

Katzer verneinte die Frage nach einem Anwalt. „Brauche keinen. Alles nur ein Missverständnis.“

„Was wollten Sie da oben?“

„Ich war wandern und wollte zurück nach Can Hugo. Ich habe bei meinen Ausflügen oft den Weg über Fartaritx genommen. Diesmal bin ich in eine Schafherde geraten. Ich wollte gar nicht ins Haus. Ich war nur drin, weil mich der Schäfer rein geschubst hat. Ging alles verflucht schnell. Ich war geschockt. Total eklig. Da drin lag ein Toter, mit dem Gesicht am Boden. Ehe ich wieder raus konnte, kamen Sie.“

„Kannten Sie den Toten?“

„Nö.“

„Woher wollen Sie das so genau wissen? Der Tote lag doch mit dem Gesicht am Boden, wie Sie sagten. Kann es nicht doch jemand sein, den Sie kennen?“

Katzer spürte ein unangenehmes Kribbeln im Genick. Wie konnte er einen so blöden Fehler begehen? Jetzt musste er erklären, was nicht zu erklären war. Natürlich konnte der Tote jeder X-beliebige sein. Was er wahrscheinlich auch war. Nur sicher sein konnte er sich dessen nicht. Er hatte ja sein Gesicht nicht sehen können, es sei denn, er war selbst der Täter. Doch die Sonnenbrille, die er bei ihm gefunden hatte, kam ihm bekannt vor. Sehr bekannt sogar. Sie hatte blaue Gläser und trug eine auffällige Verzierung am Rahmen, die unübersehbar war. Ganz anders als die schlichte Ray-ban, die er selber trug und die er am Tatort verloren hatte. Das extravagante Stück, das man bei ihm gefunden hatte, gehörte Paco, dem Skipper.

Paco erzählte jedem, der ihm in die Quere kam, dass er demnächst eine Tauchschule aufmachen wollte. Er war ein guter Scubadiver, ein durchtrainierter Typ, der sein halbes Leben unter Wasser verbracht hatte. Manchmal brachte er Hobbytaucher mit seinem Zodiac zu interessanten Tauchplätzen oder fuhr Touristen zu einsamen Ausflugszielen. Der gelegentliche Transport von Schmuggel- und Diebesgut gehörte zu seinen diskreteren Angelegenheiten.

Spontan fand Katzer es völlig absurd, die Leiche in der Bergalm von Fartaritx mit Paco in Verbindung zu bringen. Paco war in den Strandbars von Mallorca, den Yachthäfen oder nautischen Fachgeschäften zuhause. Schon die Vorstellung von dieser Wasserratte oben in einer vergammelten Bergbehausung hatte was Komisches. Aber selbst die höchsten Berggipfel Mallorcas verbargen ja manchmal Fossilien, die man eher am Grund des Meeres gesucht hätte.

Katzer hielt es für ratsam, nichts über die Besitzverhältnisse der Sonnenbrille zu verlautbaren, die man bei ihm gefunden hatte.

Das hätte nur Missverständnisse geweckt. Bei seiner Vernehmung schloss er kategorisch jede Bekanntschaft mit dem Toten aus. „Ich war höchstens eine Minute mit ihm zusammen. Es war ziemlich dunkel. Erlauben Sie mir einen Blick auf den Toten in der Pathologie, dann haben wir Gewissheit.“

„Das Opfer befindet sich derzeit in der Obhut des Gerichtsarztes, Sie werden dagegen erst einmal in unserer Obhut bleiben. Lesen Sie bitte Ihre Aussage durch und unterschreiben sie, wenn alles richtig protokolliert ist.“

Katzer las den Text und der Gardist griff zu einem Ungetüm von Stempel, dessen eisernes Gestell vor langer Zeit zerbrochen und mit schwarzem Klebeband wieder zusammengefügt worden war. Auch bei genauem Hinsehen herrschte kein Überfluss bei der Guardia. Das Stempelungetüm machte ein Geräusch wie ein Fallbeil.

Katzer war jeder Sinn für die Komik des Augenblicks verlorengegangen. Zwei Männer führten ihn in eine Arrestzelle, die im Gegensatz zum Verhörzimmer eine Pritsche, ein Klo und ein Handwaschbecken enthielt. Alles war sehr aufgeräumt, aber für einen Mittagsschlaf hätte er mindestens ein oder zwei seiner Fellnasen gebraucht, die ihm schnurrend und mit weichen Flanken Gesellschaft geleistet hätten.

Warum hatte sich Paco der Skipper zum Sterben ausgerechnet das baufällige Fartaritx ausgesucht, das Katzer nur vom Vorbeigehen kannte und dessen Schwelle er nur ein oder zweimal für einen freundlichen Plausch mit den Landarbeitern übertreten hatte. Die Frage bohrte sich wie ein rostiger Nagel in sein Hirn.

2. Kapitel

Eine Woche zuvor.

Der Zodiac war zwölf Meilen durch das unruhige Meer gepflügt, seit er den Yachthafen von Alcudia verlassen hatte. Paco schaltete den Diesel aus. „Hier ist es.“ Er wischte mit dem Handrücken über sein Gesicht. Es war so breit, dass ein Lkw darauf rangieren konnte.

Das GPS-System zeigte 39 Grad 50 Minuten Nord, sowie 3 Grad 23 Minuten Ost. Das Echolot bestätigte die Ortung. „Genau hier unter uns liegt das Wrack. Wenn das Wasser sich beruhigt hat, könnt ihr es in 50 Meter Tiefe sehen. Ich werfe jetzt den Anker. Dann könnt ihr euch direkt an der Kette runter lassen.“

Für einen Anker in 50 Meter Tiefe braucht es ziemlich viel Kette. Mehr als 150 Meter Eisen rasselten durch die Winde. Weit und breit nur das gekräuselte Meer. Ganz in der Ferne ein paar Schiffe. Alcudia war entschwunden - Menorca noch nicht in Sicht.

Katzer war glücklich, die sechs Taucher an Bord des Schlauchbootes begleiten zu dürfen. Jeder von ihnen hatte schon eine erfolgreiche Saison hinter sich. Jetzt hatten sie sich zu einem gemeinsamen Höhepunkt getroffen. Das selten besuchte U-Boot-Wrack war ihr Ziel. Nur die besten Scubadiver waren für dieses Abenteuer bereit und nur der beste Guide der Insel konnte sie so genau zum Ziel bringen. Paco war Fischer wie sein Vater und Großvater. Er war auf dem Wasser zuhause.

Er wurde von seiner Gefährtin Noa assistiert, deren Muskeln nur von ihrer Intelligenz übertroffen wurde. Eigentlich war sie russische Mathematik-Lehrerin und hieß Nonnotschka Matjoschenka. Aber ihren Namen behielten noch weniger Menschen als ihre mathematischen Formeln. So blieb es bei Noa.

Alles an ihr war einfach. Einfach perfekt. Rothaarig, dennoch sonnengebräunt. Eine Frau in atemberaubender Blüte, wie die russischen Matrjoschkas raffiniert ineinander verschachtelt, im Kern nahe der Vollkommenheit. Paco verglich sie gern mit einer Madonna. Sie besaß einen Doktortitel, von dem sie nie Gebrauch machte.

Sie wusste über Paco Bescheid, noch bevor er sie das erste Mal angesprochen hatte. Sie teilte seinen Ehrgeiz, eine Tauchschule zu gründen und war zielstrebig genug, Träume zu verwirklichen. Das Abenteuer des heutigen Tages war ideal, das gemeinsame Vorhaben bekannt zu machen.

Noa gab Katzer eine Art Eimer mit Glasboden. Er blickte durch den Eimer hindurch auf sie, als sei sie in weitem Umkreis das einzig Sehenswerte. Auf der Wasseroberfläche gab es zwischen Alcudia und Menorca jedenfalls nichts Vergleichbares.

Als er den Eimer ins Wasser tauchte, konnte er am sandigen Grund die Umrisse eines stählernen Ungetüms erkennen. Versenkt durch Kanonenschüsse in der Bucht von Alcudia, ruhte die B1, um etwa 15 Grad geneigt, auf ihrer Backbordseite. Ihr Anblick war erschreckend, fast angsteinflößend. Dabei waren die großen Einschusslöcher des Zerstörerbeschusses, der das Boot 1949 bei einer Manöverübung versenkt hatte, am Meeresgrund von so weit oben nicht zu sehen.

„Gib mir auch mal“, bat Pacos Freundin und ließ sich den Guckkasten reichen. Sie kannte das Wrack wie ihren Kleiderschrank, aber egal. Sie brauchte einen Vorwand, um ihre Fingerspitzen mit seinen in Kontakt zu bringen. Für eine Madonna reichlich kess, wie Katzer fand.

Gegen das Ausmaß eines Kriegsschiffes war das U-Boot unter ihnen am Meeresgrund vergleichsweise zierlich, aber so allein auf dem Grund wirkte es mit seinen 65 Metern Länge und 6 Metern Breite fast bedrohlich, obwohl ihm die Klappen des Turms und der Torpedorohre fehlten. Die Öffnungen waren von der Wasseroberfläche nur zu ahnen, zwei am Bug und zwei am Heck. Seitlich am Heck, das verglichen mit einem normalen Kriegsschiff erstaunlich schmal und spitz war, konnte man die Ausgänge der einstigen Propeller erkennen, die nicht mehr vorhanden waren. Der Bug hatte eine Erhöhung, die charakteristisch für U-Boote der Hollandklasse war, wie sie im ersten Viertel des letzten Jahrhunderts gebaut wurden.

„Unser Einsatz heute ist was Besonderes“, erklärte Paco. „Dieses Wrack hier unten ist schwer zu finden. Nicht nur, weil es 50 Meter tief liegt. Der Tauchspot ist ziemlich weit von der Küste entfernt. Die beste Zeit ist genau jetzt im Sommer, zur Tagesmitte und bei optimalen Sichtverhältnissen.“

Auf Pacos stoppeligem Gesicht machten sich neben ein paar Pickeln Selbstlob und Eitelkeit breit. Er hatte es mal wieder allen gezeigt. Ohne einen Mann wie ihn kam man nicht weit in seiner Welt.

Alle sechs Gäste an Bord neben Katzer waren Cracks mit guter Kondition und großer Erfahrung im Tec-Diving. Tino und Thomeu hatten ebenso viel Erfahrung in ihrem Sport wie Nacho, Rafa, Pepe und Lupo. Sie kannten sich teilweise noch aus der Schule oder seit Jahren durch ihren Sport.

Ihre gemeinsamen Ausflüge hatten sie im Laufe der Jahre zusammengeschweißt. Sie nannten sich ‚la manada‘, das Rudel. Sie hatten, was den Zusammenhalt der Gruppe betraf, tatsächlich Züge einer wölfischen Familie angenommen, obwohl sie beruflich sehr unterschiedliche Interessen verfolgten.

Tino, Thomeu und Pepe waren außerdem verheiratet, zwei hatten Kinder. Alle waren Draufgänger und trugen Bärte verschiedener Länge und Form. Katzer kannte alle und dachte nicht darüber nach, was ihn von den anderen trennte. Jedenfalls mehr als seine Gewohnheit, sich alle drei Tage zu rasieren.

Hobbysportler tauchen höchstens 20 bis 25 Meter tief, die doppelte Tauchtiefe, die heute angesagt war, setzt extreme Vorsicht, eine besondere Ausrüstung und viel Können voraus. Tino kannte das Wrack bereits und hatte beim ersten Tauchgang im letzten Jahr dort seine Kamera verloren. Er hatte sie nirgends am Wrack wiederfinden können. Diesmal wollte er direkt in das U-Boot hinein, um sich innen umzusehen. Das war gegen die Regeln. Normalerweise vermieden Taucher jede Berührung mit einem gesunkenen Schiffskörper wegen der Verletzungs- und Unfallgefahr.

Katzer konnte die Gefährten bei ihrem Tauchgang mangels Erfahrung nicht begleiten und war auf ihre Erzählungen angewiesen. Sie würden immer zu zweit bleiben und sich gegenseitig nicht aus den Augen lassen. Beim U-Boot selbst konnten sie weniger als 20 Minuten bleiben. Den Rest ihres einstündigen Sauerstoffvorrates benötigten sie für das langsame und kontrollierte Auftauchen. Tino trug wie alle übrigen einen twin tank, eine zweifache Sauerstoffflasche mit Nitrox, ein Atemgasgemisch mit höherem Sauerstoffanteil als normal.

Alle hatten sich mittels V-Planner, einem Computerprogramm, noch einmal genau über die Dekompressionsprofile informiert. Diesen Part checkte Noa gesondert, die zum Zeitvertreib gern in Forschungszeitschriften blätterte wie andere Frauen in Modemagazinen. Der Adrenalinstoß, den die Männer beim Eintauchen mit den Füßen voran ins Wasser produzierten, blieb ungemessen.

Sie rutschten über den dicken Wulst des Zodiac. Einer nach dem anderen ließen sie sich neben der Ankerkette in die Tiefe. Katzer verfolgte die Luftblasen ihrer Atemgeräte. Er ließ seine Hände über Bord in das warme Wasser baumeln. „Angenehme Temperatur um die Jahreszeit“, bemerkte er. Paco nickte. „An der Oberfläche hier draußen um die 25°. Aber da unten in 50 Metern Tiefe wird es nie wärmer als 18°. Das Licht reicht nur noch für das Nötigste. Wenn du am Bug des Schiffes bist, siehst du das Heck im Dunkeln verschwinden. Wir nehmen immer starke Lampen mit, von denen jede vier dicke Batterien braucht. Außerdem tragen alle Handschuhe.“

Noch wichtiger als die Lampen war ihr Verstand. Noa hatte ihnen geraten, nach allen acht Metern Tauchtiefe einen Rechentest zu machen, um ihre grauen Zellen zu kontrollieren. Tino atmete wie die übrigen tief und regelmäßig durch das Mundstück. Bei dreißig Metern Tiefe fiel ihm das Rechnen schon schwerer. So etwas kannte Katzer von seinen eigenen Langläufen.

Als sie das Wrack erreichten, bemerkten alle schon die ersten Anzeichen eines Tiefenrausches. Du hast das Gefühl, ein Glas Sekt zu schnell getrunken zu haben und nimmst alles nicht mehr so ernst. Ihr inneres Warnlämpchen leuchtete. „Sei auf der Hut, Alter, du weißt, was du zu tun hast.“

Die Begegnung mit der Geschichte geschah unvermittelt. Der stählerne Leib der B1 hatte sich in den fast 70 Jahren unter Wasser grün gefärbt. Am sandigen Meeresboden befanden sich kaum Pflanzen. Auch das Schiff war wenig bewachsen, aber dennoch von Fischen umschwärmt.

Paco selbst war vor zwei Tagen mit Noa unten gewesen, um von außen die Möglichkeiten eines Einstiegs in das Wrack zu erkunden. Er hatte seinen alten Neoprenanzug getragen, der ihm schon an der Todesküste von Galicien als Sammler von Entenmuscheln gedient hatte. Das waren Zeiten, an die er nicht mehr denken wollte. Er hatte festgestellt, dass man mit den Sauerstoffflaschen auf dem Rücken in die B1 hineinkonnte, weil die Mine eines Zerstörers ein ziemlich großes Loch gerissen hatte. Man musste dafür den engen Turmeingang meiden und stattdessen eine aufgerissene Öffnung seitlich vom Turm als Eingang nehmen.

Katzer schauderte bei dem Gedanken an die pechschwarze Finsternis, die den Taucher im Innern des Wracks erwartete. Verglichen mit den rabenschwarzen Legenden, die die B1 umrankten, war jedoch die gegenwärtige Dunkelheit im Inneren des Schiffes noch das geringste Grauen, das den Stahlsarg umgab. Der Fluch der Schachtel hing mit ihrer düsteren Geschichte zusammen.

Tino und sein Begleiter Thomeu zögerten einen Moment und studierten das ausgezackte Loch in der Stahlwand. Sie atmeten schneller und schauten den Luftblasen nach, die nach oben stiegen. Ein kleiner Schwarm silberner Fische huschte vor ihnen in das Wrack. Die beiden folgten ihnen mit langsamen Pendelschlägen ihrer Beine. Sie drangen in den Gang mit den Schlafnischen vor bis zu einem Raum, der den Funker beherbergt hatte. Hier versperrten herausgerissene Rohre und Wände das Weiterkommen.

Sie wendeten behutsam und schwammen zum Eingangsloch zurück. Das beklemmende Gefühl, einer Konservendose entkommen zu sein, wich nur langsam. Tino schwamm außen am Schiff entlang zum Bug. Er und sein Begleiter begegneten den vier Gefährten, die von der anderen Seite um das Wrack kamen. Vorne unterhalb des Bugs war ein weiteres Einschussloch. Tino und Thomeu wagten einen zweiten Vorstoß ins Innere.

Wer jemals ein U-Boot besucht hat, wird niemals die beklemmende Enge vergessen, die ihn umfing. Das ist vergleichsweise gemütlich gegen die Panik in einer tödlichen Tube, der sich der Besucher eines gefluteten Tauchschiffs aussetzt.

Die beiden Freunde drangen zu einer winzigen Kammer vor, die nicht mehr Platz bot als ein begehbarer Kleiderschrank. Ein Mann hätte darin nur im Sitzen arbeiten können. Sie versuchten, sich die Reagenzgläser, Bunsenbrenner und Mikroskope vorzustellen, die hier benutzt worden waren. War es möglich, dass hier ein Wissenschaftler an einem tödlichen Virus geforscht hat, der die Welt in Angst und Schrecken versetzen sollte? Das hatte Paco, ihr Skipper, jedenfalls behauptet. Sie waren sich nicht mehr sicher, ob ihre Atemgeräusche von ihren eigenen Geräten kamen oder ob das Schiff atmete. Vermutlich eine Folge des Tiefenrausches.

Tino griff in eine Palette auf dem Pult vor ihm. Dann blickte er über die Schulter zu Thomeu, der energisch mit der Stablampe winkte, wieder mit ihm ins Freie zu schwimmen. Er füllte eine Ampulle mit Wasser und verschloss sie sorgfältig. Da er beide Hände benutzte, hatte offenbar Thomeu für diese Szene die Kamera übernommen.

Vor ihm löste sich etwas aus dem Wirrwarr und driftete ziellos davon. Wahrscheinlich ein aufgeschreckter Fisch, den er nicht mehr mit seinem Lichtkegel erfassen konnte, weil er sich zu Thomeu gedreht hatte, um ihm zu folgen. Er ließ die ganze Zeit seine neue Kamera laufen in der Hoffnung, das dritte Auge würde mehr entdecken, als sein natürliches Sehvermögen erlaubte.

Die endlose Stille der Tiefe lastete bleischwer auf ihnen. Das rhythmische Geräusch ihrer Atemgeräte verstärkte das Gefühl der Abgeschnittenheit von der Außenwelt mit ihrem Himmel voller Flugzeuge, Vögel und Insekten.

Tino blickte auf die Uhr. Sie waren jetzt schon 17 Minuten beim Wrack, plus zwei Minute Tauchzeit, die sie bis zum Ziel unten am Meeresgrund benötigt hatten. Er signalisierte seinem Partner mit ausgestreckten Fingern, dass sie noch zwei Minuten bis zum Auftauchen hatten. Thomeu nickte. Hier unten gingen die Uhren anders. Der stählerne Leib am Meeresgrund lud ein, das Ende aller Tage mit ihm und seinem Gekröse von Stahlrohren, aufgerissenen Flanken und kreuzenden Fischschwärmen zu verbringen. Das vergangene Jahrhundert war nur der Anfang seines Mythos.