Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

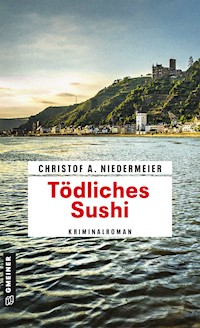

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Koch Jo Weidinger

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Brutaler Mord auf der Loreley. Ein japanischer Geschäftsmann wird enthauptet aufgefunden. Wer ist der unheimliche Killer und warum hat er den Kopf als grausige Trophäe mitgenommen? Am Abend war der Tote noch bei Jo Weidinger im Restaurant zu Gast. Der junge Küchenchef ist tief erschüttert und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Doch die Uhr tickt, denn schon bald wird der nächste Japaner kaltblütig ermordet. Offenbar verbirgt sich hinter den grausamen Taten ein uraltes Geheimnis, das Jo bis nach Japan führt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 519

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christof A. Niedermeier

Tödliches Sushi

KRIMINALROMAN

Zum Buch

Rasante Mörderjagd Brutaler Mord auf der Loreley. Ein japanischer Geschäftsmann wird enthauptet aufgefunden. Wer ist der unheimliche Killer und warum hat er den Kopf als grausige Trophäe mitgenommen? Am Abend war der Tote noch bei Jo Weidinger im Restaurant zu Gast. Der junge Küchenchef ist tief erschüttert und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Doch die Uhr tickt, denn schon bald wird der nächste Japaner kaltblütig ermordet. Trotz fieberhaften Ermittlungen tappt die Polizei im Dunkeln. Mehr und mehr wird Jo klar, dass sich hinter der Mordserie ein uraltes Geheimnis verbirgt. Kurzentschlossen macht er sich auf die Reise ins Land der aufgehenden Sonne, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Unterstützt von Mikiko Matsuda, einer jungen Professorin für Mittelalterliche Geschichte, gelingt es ihm, das Rätsel Stück für Stück zu entschlüsseln und dem Mörder auf die Spur zu kommen. Eine rasante Jagd in den Häuserschluchten der Megametropole Tokio beginnt – ein Spiel auf Leben und Tod …

Christof A. Niedermeier stammt aus der Nähe von Regensburg. Er studierte Kulturwissenschaften in Passau und Norwich/England. Seit über 20 Jahren lebt und arbeitet er in Frankfurt. Neben seiner Arbeit in einem internationalen Großkonzern schreibt er seit vielen Jahren Kriminalromane. Besonders fasziniert ihn an seiner Arbeit als Krimiautor die Psychologie seiner Figuren. Was bringt einen Menschen dazu, einen anderen zu ermorden? Wo liegt die Wurzel des Bösen? Bei seinen Recherchen taucht der Autor regelmäßig in andere Welten ein, wie beispielsweise ins Milieu von Spielcasinos oder in die Megametropole Tokio. Der Autor reist gern, wobei seine besondere Liebe der Sonne Italiens und der leckeren Mittelmeerküche gilt.

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Andy Ilmberger/Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-5856-9

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Kapitel 1

Die Positionslampen der vorüberziehenden Schiffe glitzerten fahl im Mondlicht.

Herr Watanabe fröstelte, als ein kühler Windstoß über das Plateau hinwegfegte.

Der Tag war sehr sonnig gewesen, doch zum Abend hin hatte es merklich angezogen. Herr Watanabe ließ seinen Blick über das Tal gleiten. Trotz der Dunkelheit waren zahlreiche Schiffe auf dem Rhein unterwegs. Ein Tanker lag fast gleichauf mit einem der Frachtschiffe, die sich mit ihren hingeduckten Kabinenaufbauten selbst klein zu machen schienen. Unwillkürlich musste Herr Watanabe an seine japanische Heimat denken. Vor einiger Zeit hatte er am Hafen in Yokohama gestanden und die riesigen Überseecontainerschiffe beobachtet, die in stetem Rhythmus ein- und ausliefen. Es war ein beeindruckendes Schauspiel, mit welcher Präzision und Geschwindigkeit die großen Container abgeladen wurden. In letzter Zeit kamen die Schiffe immer öfter aus China, dem verhassten Wettbewerber um die Vorherrschaft in Asien.

Herr Watanabe schüttelte den Kopf. Mit Exporten moderner Technik in das rückständige Land hatte Japan das chinesische Wirtschaftswunder überhaupt erst möglich gemacht. Doch statt ihnen dankbar zu sein, setzten die Chinesen alles daran, sie zu überrunden. Bald würden sie die europäischen Märkte mit Hightech-Produkten überschwemmen. Zum Glück war davon bisher nicht viel zu spüren, dachte Herr Watanabe. Er hatte genug Sorgen. Die Konkurrenz aus Osteuropa machte den Japanern zu schaffen. Allein in den vergangenen drei Monaten war der Absatz seiner Firma um mehr als einen Prozentpunkt zurückgegangen. Die Zentrale in Tokio begann bereits unruhig zu werden. Herr Watanabe seufzte. Europa war seine Bewährungsprobe. Nur wenn er es schaffte, die europäische Tochter zum Erfolg zu führen, würde er eine Chance erhalten, in die Leitungsebene des Konzerns aufzusteigen.

Das Schlagen einer Autotür riss Herrn Watanabe aus seinen Gedanken. Unwillig sah er sich um. Niemand war zu sehen. Angespannt lauschte er in die Dunkelheit. Weiter oben raschelte es im Gebüsch. Sonst blieb es ruhig. Wahrscheinlich war der späte Besucher in das weiter oben gelegene Gasthaus gegangen, dachte er und entspannte sich. Er kam gern hierher. Sein Vater hatte als junger Mann einige Jahre in Deutschland verbracht und oft davon erzählt. Schon als Kind hatte Herr Watanabe die Erzählungen über die Loreley geliebt. Mit Staunen und Begeisterung hatte er sich die Bilder der vielen Burgen und der steilen Weinberge des Mittelrheintals angesehen. Auch wenn Herr Watanabe es nie zugegeben hätte, schlummerte hinter der Fassade des nüchternen Geschäftsmanns eine romantische Seele. Wenn er hinunter auf den Rhein blickte, konnte er für einen Moment seine geschäftlichen Sorgen vergessen. Er stellte sich vor, wie das Rheintal im Mittelalter ausgesehen haben mochte. Ursprünglicher und wilder. Mit einem mächtigen Fluss, dessen Stromschnellen um die schroffen Felsen tosten. Ein knackendes Geräusch schreckte Herrn Watanabe aus seinen Träumereien auf. Er fuhr herum und starrte auf die dunklen Büsche, die fast bis an seine Sitzbank heranreichten. Zwischen den Bäumen weiter oben nahm er eine Bewegung war.

»Ist da jemand?«, rief er mit unsicherer Stimme. Doch es waren nur ein paar Blätter, die im Wind hin- und herschwankten. Erleichtert drehte er sich um. Seine Gedanken begannen abzuschweifen. Er stellte sich vor, wie er sich mit einer Gruppe Samurai in einem kleinen Boot durch die tückischen Wasser kämpfte. In den Gesichtern der Männer stand Furcht, als die Gischt hochspritzte und eine Stromschnelle ihr schmales Gefährt durchschüttelte. Nur er selbst, Hayato Watanabe, stand aufrecht am Ruder ihres Bootes und steuerte es mit sicherer Hand durch alle Gefahren. Gemeinsam waren sie ausgezogen, um eine japanische Prinzessin zu befreien, die von den blassen Langnasen in einer düsteren Burg in der Nähe gefangen gehalten wurde. Das war eine seiner Lieblingsfantasien. Herr Watanabe war so darin versunken, dass er den Mann hinter sich erst bemerkte, als es zu spät war. Wie glühender Stahl fuhr der Schmerz durch seine Eingeweide. Er schrie auf und versuchte sich umzudrehen. Doch jemand hielt ihn mit eiserner Hand fest. Eine Stimme, ganz nah bei seinem Ohr, flüsterte ihm heiser Fragen zu. Herr Watanabe flehte sie an, aufzuhören. Aber die Stimme blieb unerbittlich. Immer drängender wurden die Fragen. Herr Watanabe versuchte sich ihnen zu widersetzen, aber da waren diese Schmerzen, diese unerträglichen Schmerzen … Tränen rannen über sein Gesicht. Er schmeckte Blut im Mund. Stockend begann er zu reden. Erst langsam, dann schneller. Er hoffte, dass er so die Stimme besänftigen könnte. Aber sie war böse und ohne Gnade. Er spürte, wie seine Kräfte schwanden. Da wurde ihm bewusst, dass er sterben würde …

Eleonore von Hohenstein hielt den Blick stur geradeaus gerichtet und versuchte den Lärm hinter sich zu überhören. Sie ignorierte sogar ein Papierkügelchen, das dicht an ihrem Kopf vorbeisauste. Endlich griff einer der Lehrer ein und ermahnte die Gruppe, leiser zu sein. Eleonore schüttelte den Kopf. Schon längst bereiteten ihr die Führungen keine Freude mehr. Vor allem, wenn sie es mit Schulklassen zu tun hatte. Die Kinder von heute waren schrecklich. Keine fünf Minuten konnten sie sich konzentrieren. Immer liefen sie kreuz und quer herum, schwätzten oder stellten freche Fragen. Eleonore beneidete ihre jüngeren Kolleginnen, welche die japanischen Besuchergruppen führen durften. Japaner lärmten nicht, sie kamen nie zu spät und stellten keine Fragen. Diszipliniert und aufmerksam verfolgten sie den Vortrag des Fremdenführers, applaudierten zum Schluss und bedankten sich höflich. Wieder einmal spielte sie mit dem Gedanken, einen Englischkurs zu belegen, damit sie ausländische Besuchergruppen führen konnte.

Der Bus bog auf den Parkplatz oberhalb des Loreleyfelsens ein. Von dort waren es nur wenige Meter bis zur Spitze des Felsens, von wo aus man einen herrlichen Blick auf den Rhein und das idyllisch gelegene Restaurant auf der anderen Flussseite hatte. Eleonore von Hohenstein kletterte behände aus dem Bus. Das Kinn energisch nach vorn gerichtet, ihren Schirm wie die Lanze des Heiligen Georg nach oben gestreckt, marschierte sie strammen Schrittes voran, ohne sich nach ihrer Schülergruppe umzusehen. Sollten sich doch die Lehrer darum kümmern, den undisziplinierten Haufen zu führen. Eleonore war so in Fahrt, dass sie den Mann, der auf der Sitzbank saß, erst bemerkte, als sie schon an ihm vorbeigerauscht war.

Aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, dass etwas nicht stimmte.

Sie drehte sich um und musterte ihn. Es dauerte einen Moment, bis ihr bewusst wurde, was sie vor sich hatte. Der Schrei, den sie ausstieß, war so schrill, dass dem 16-Jährigen, der in einer breiten Rapper-Hose hinter ihr hergeschlurft kam, fast das Smartphone aus der Hand geglitten wäre. Dann fiel Eleonore von Hohenstein in Ohnmacht.

Jo Weidinger sog die frische Frühlingsluft mit vollen Zügen ein. Der Duft des herannahenden Sommers vermischte sich mit dem der frisch aufgebrühten Kaffeebohnen, der aus seiner Tasse nach oben strömte. Für einen Moment fühlte er sich wie auf einer südamerikanischen Kaffeeplantage. Er konnte sich keinen besseren Start in den Tag vorstellen, als auf seiner Terrasse zu sitzen und die einzigartige Aussicht zu genießen.

Gegenüber, auf der Loreley, ging es für die Tageszeit ungewöhnlich hektisch zu. Heerscharen von Menschen schienen sich dort zu tummeln. Weiter oben meinte er sogar das Blinken von Blaulichtern zu sehen. Er stellte seine Tasse ab und ging ins Haus. Kurze Zeit später kehrte er mit einem Fernglas zurück. Gespannt spähte er zur anderen Seite hinüber. Zu seiner Enttäuschung konnte er nicht viel erkennen. Einige Uniformierte waren zu sehen, Notarzt und Polizei, aber dort, wo sich die meiste Aufmerksamkeit zu konzentrieren schien, hatte jemand weiße Stellwände aufgebaut.

Vielleicht war jemand abgestürzt, dachte er. Oder sie drehten einen Film?

Jo beschloss, sich auf sein Mountainbike zu schwingen und zur Loreley hinüber zu radeln. Nicht, dass er neugierig war. Er hatte ohnehin geplant, nach dem Frühstück eine Runde Fahrrad zu fahren. Das konnte er gut mit einem Abstecher auf die andere Rheinseite verbinden. Als er eine halbe Stunde später an der Anlegestelle in Sankt Goar ankam, war die Fähre gerade abgefahren. Er vertrieb sich die Zeit mit der Beobachtung der Schiffe, die mit erstaunlich hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeizogen. Nachdem er übergesetzt hatte, machte er sich an den Anstieg. Er musste gehörig in die Pedale treten, aber das war der Spaß dabei. Oben auf dem Plateau angekommen, atmete er tief durch. Langsam rollte er in Richtung Loreley. Als er näher kam, sah er mehrere Streifenwagen, die mit blinkendem Blaulicht am Straßenrand parkten. Jo wunderte sich, dass die Polizei in so großer Mannschaftsstärke vertreten war. Vor einer Absperrung, die von Polizisten bewacht wurde, hatten sich Schaulustige versammelt. Jo versuchte einen Blick über die Menge hinweg zu erhaschen, konnte aber nichts erkennen.

»Wissen Sie, was passiert ist?«, fragte er einen älteren Mann, der ebenfalls neugierig nach vorn spähte. Der Angesprochene zuckte wortlos mit den Schultern.

»Da ist einer hops gegangen«, meinte ein Jugendlicher mit einer auffallend roten Baseballmütze und grinste. Der ältere Mann warf dem Jugendlichen einen missbilligenden Blick zu.

»Ist jemand abgestürzt?«, hakte Jo nach.

»Weiß nicht«, antwortete der Teenager mit der Baseballmütze und grinste wieder. Vielleicht wollte er sich auch nur wichtig machen. Jo trat auf einen der uniformierten Polizeibeamten zu, der hinter der Absperrung stand.

»Sie sind mit einem Riesenaufgebot hier, was ist denn los?«, fragte er den Beamten. Der Polizist musterte ihn mit ausdruckslosem Gesicht. »Ich wohne gleich um die Ecke. Besteht für die Anwohner eine Gefahr?«

Der Polizist schwieg eisern.

»Gab es Verletzte?«

Dem Beamten schien es zu dumm zu werden. Ohne Jo eines Blicks zu würdigen, wandte er sich zu einem seiner Kollegen um und begann ein Gespräch mit ihm. Jo ärgerte sich, dass der Polizist ihn ignorierte. Wofür zahlte er eigentlich seine Steuern? Noch mehr ärgerte er sich allerdings über sich selbst. Den Trip auf die andere Rheinseite hätte er sich sparen können. Warum ließ er sich immer wieder dazu verleiten, seine Nase in Dinge zu stecken, die ihn nichts angingen? Er schwang sich auf sein Fahrrad, rollte den Berg hinunter und bog in Richtung Rüdesheim ab. Eine Frage ließ ihn allerdings die Fahrt über nicht los – was hatte sich auf der Loreley zugetragen, das die Anwesenheit von so vielen Polizisten erforderlich machte?

Kapitel 2

Hauptkommissar Wenger, der Leiter der Mordkommission in Koblenz, begrüßte Oberkommissar Wieland, der den Männern von der Spurensicherung gelangweilt zusah.

»Habt ihr schon was gefunden?«, wollte er von seinem Stellvertreter wissen. Dieser zuckte mit den Schultern.

»Die Jungs sind dran.«

Wenger warf ihm einen missbilligenden Blick zu. Er hätte erwartet, dass Wieland ihm einen vollständigen Bericht gab, was dieser aber augenscheinlich nicht für nötig hielt. So blieb ihm nichts anderes übrig, als zu warten, bis die Spurensicherung fertig war. Insgeheim ärgerte sich Wenger, dass ausgerechnet Wieland als Erster am Tatort gewesen war. Während Wenger in der Regel schon um halb acht hinter seinem Schreibtisch in der Polizeidirektion saß, tauchte Wieland kaum einmal vor neun Uhr im Büro auf. Das hatte sich diesmal als Vorteil für ihn erwiesen, denn er fuhr gerade auf der Autobahn von Mainz herüber, wo er wohnte, als der Anruf bei der Mordkommission einging. Kurz entschlossen war Wieland abgebogen und hatte die Leitung der Ermittlungen vor Ort übernommen. Wenger, der in einer Besprechung mit dem Polizeipräsidenten festgesteckt hatte, war dagegen erst eine Stunde später am Tatort eingetroffen.

Konrad Bohrmann, der Leiter der Spurensicherung, der eben noch um die Sitzbank mit dem Toten herumgekrochen war, stand auf und klopfte seinen weißen Overall ab. Er nickte seinen beiden Mitarbeitern zu und sagte: »Ihr könnt zusammenpacken und an der Straße weitermachen.«

»Schon was gefunden?«, fragte Hauptkommissar Wenger.

Bohrmann zuckte mit den Schultern. Sein verknautschtes Gesicht sah noch unglücklicher aus als sonst.

»Können wir vergessen. Es kommen zu viele Leute hierher. Alleine in der Nähe des Sitzplatzes haben wir zwölf Zigarettenkippen, drei Kaugummis und zwei leere Coladosen gefunden. Dazu weggeworfene Papiertüten, zwei Taschentücher und ein Halstuch.«

»Ein Halstuch?« Wenger war hellhörig geworden.

»Nee, das gehörte nicht dem Opfer«, erklärte Bohrmann bestimmt. »Und auch nicht dem Täter. Da war nämlich kein Blut dran. Es macht keinen Sinn, etwas von den Sachen auf Genspuren zu untersuchen, solange wir keinen Verdächtigen haben«, erklärte er. »Die vom BKA würden mir aufs Dach steigen, wenn ich den ganzen Krempel zur Analyse einschicken würde. Ich möchte nicht wissen, was wir noch alles finden. Ein schöner Schlamassel.«

Wenger nickte.

»Kann ich mir den Toten ansehen?«, wollte er wissen.

»Klar, wir sind fertig. Das haben wir übrigens in seinen Taschen gefunden«, sagte Bohrmann und drückte Wieland eine durchsichtige Plastiktüte in die Hand.

Darin befanden sich eine Geldbörse, eine Brieftasche, zwei Schlüssel und ein zusammengefaltetes Stück Papier.

»Ist alles, was er bei sich trug. Vielleicht hilft es euch bei der Identifizierung. Ich brauche das Zeug aber später wieder. Wir haben noch keine Fingerabdrücke davon genommen.« Er sah Wieland an. »Also nur mit Handschuhen anfassen.«

»Wir sind ja keine Anfänger«, brummte dieser und zog ein Paar Gummihandschuhe aus der Tasche. Hauptkommissar Wenger hatte inzwischen einen Schritt auf das Opfer zugemacht. Er schluckte. Obwohl er in seinem Leben schon einige Tote gesehen hatte, schauderte er.

»Kein schöner Anblick, was? Ich hoffe, es schlägt dir nicht auf den Magen«, sagte Wieland und grinste. In solchen Momenten hätte Wenger seinem Stellvertreter an die Gurgel gehen können.

»Wieso ist der Rechtsmediziner noch nicht hier?«, herrschte er Wieland an.

»Was regst du dich auf?«, gab dieser zurück, »da kommt er doch.«

In der Tat war Dr. Walter im Anmarsch. Er grüßte die beiden Beamten und trat auf den Toten zu.

»Schöne Sauerei«, meinte der Rechtsmediziner trocken, nachdem er sich die Leiche angesehen hatte. »Die Identifizierung dürfte nicht einfach werden. Oder habt ihr den Kopf schon gefunden?«

Wieland verneinte. »Die Kollegen von der Bereitschaftspolizei suchen noch«, nuschelte er. »Aber wir haben seine Papiere.«

Dr. Walter nickte. »Wenn es derselbe Mann ist wie in seinem Pass«, gab der Rechtsmediziner zu bedenken, »ohne Kopf lässt sich das nicht so leicht feststellen.«

»Vielleicht prüfen Sie erst einmal, ob er schon tot war, als ihm der Kopf abgeschlagen wurde«, ging Hauptkommissar Wenger dazwischen. Die Identifizierung des Toten war schließlich Aufgabe der Polizei. Wortlos machte sich der Rechtsmediziner an die Arbeit. Er begutachtete die Leiche ausgiebig von allen Seiten. Immer wieder ging er in die Hocke und betrachtete die Verletzungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Besonders viel Zeit verwandte er auf die Stelle, an welcher der Kopf vom Rumpf abgetrennt worden war.

Schließlich richtete er sich auf.

»Und?« Wenger sah ihn fragend an.

»Schwer zu sagen«, erwiderte der Rechtsmediziner. »Durch das viele Blut kann man nicht sehr viel erkennen. Es gibt zusätzliche Wunden am Rücken und am Bauch. Die waren aber vermutlich nicht tödlich. Der Mann hat dadurch allerdings einiges an Blut verloren. Ich denke, er hat noch gelebt, als ihm der Kopf abgeschlagen wurde.«

Wenger nickte.

»Mit Sicherheit kann ich es allerdings erst sagen, wenn wir die Autopsie durchgeführt haben«, beeilte sich Dr. Walter hinzuzufügen.

»Haben Sie eine Idee zur Tatwaffe?«, wollte der Hauptkommissar wissen.

»Soweit ich es beurteilen kann, wurde der Kopf mit einem einzigen glatten Hieb abgetrennt. Es handelt sich um ein sehr scharfes Werkzeug, vielleicht eine Machete. Auf jeden Fall kein handelsübliches Messer, sonst wären die Wundränder stärker ausgefranst.«

»Todeszeitpunkt?«

»Zwischen zehn Uhr abends und zwei Uhr morgens, würde ich schätzen. Nach der Autopsie kann ich es genauer sagen.«

»Warum denken Sie, hat der Täter dem Mann den Kopf abgeschnitten?«, fragte Wieland.

Dr. Walter zuckte mit den Schultern. »Schwer zu sagen. Aus medizinischer Sicht wäre es jedenfalls nicht nötig gewesen. Ein Stich ins Herz hätte fast genauso schnell zum Tod geführt wie die Enthauptung. Vielleicht wollte der Täter die Identität des Toten verschleiern. Wenn seine Fingerabdrücke nicht registriert sind und er in keiner DNA-Datenbank ist, wird es ohne Gesicht und Zahnvergleich sehr schwierig, jemanden zu identifizieren. Dann bleiben Ihnen nur Muttermale, verheilte Knochenbrüche oder andere unveränderliche Merkmale. Aber die Frage, die Sie zuerst beantworten müssen, ist nicht, warum der Täter den Mann enthauptet hat, sondern was mit dem Kopf geschehen ist.«

Wieland nickte zustimmend. Hauptkommissar Wenger hatte sich auch schon Gedanken darüber gemacht.

»Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Er hat den Kopf entweder den Hang hinuntergestoßen oder hat ihn mitgenommen«, stellte er fest.

»Oder er hat ihn in den Rhein geworfen«, wandte Wieland ein.

»In den Rhein?«

Ungläubig blickte Wenger hinunter in die Schlucht. Die Vorstellung davon nahm in seinem Kopf Gestalt an. Er wurde blass.

»Das ist doch gar nicht möglich …«, sagte er und sah den Rechtsmediziner fragend an. »Ich meine, ein Kopf würde nicht so weit fliegen, oder?«

»Der Mörder könnte ein Footballspieler sein«, mutmaßte Wieland. »Ein Football eiert auch durch die Luft, und die Jungs kicken ihn trotzdem locker 50 Meter weit.«

Fassungslos starrte Wenger seinen Stellvertreter an. Der blieb todernst.

»Dann ist es ja nicht mehr schwer«, urteilte Dr. Walter und schmunzelte. »Sie müssen nur nach einem Footballspieler mit einem langen Fleischermesser suchen, und schon haben Sie den Täter.«

»Ich finde es geschmacklos, dass du über so was Witze reißt«, fuhr Wenger seinen Stellvertreter an und wandte sich ab.

Wieland und Dr. Walter warfen sich gegenseitig Blicke zu. Wenger verstand nicht, dass Humor manchmal die einzige Möglichkeit war, um mit dem Grauen fertig zu werden. Der Rechtsmediziner verabschiedete sich. Wenger stand am Abhang und starrte nach unten.

»Ich werd ein paar Spezialisten organisieren, die den Felsen für uns absuchen«, informierte Wieland ihn.

»Wo willst du die so schnell herbekommen?«, fragte Wenger erstaunt.

»Zwischen Bingen und Oberwesel wird der Hang neben den Gleisen befestigt. Die Bahn hat dafür Spezialisten aus Österreich engagiert. Vielleicht können wir die Leute für einen oder zwei Tage bekommen.«

»Gute Idee«, sagte Wenger knapp.

»So, dann schauen wir mal, mit wem wir es zu tun haben«, meinte der Oberkommissar, streifte sich die Handschuhe über und öffnete die Plastiktüte, die Bohrmann ihm gegeben hatte. Wenger blickte ihm neugierig über die Schulter, als er die Brieftasche aufklappte und den Pass herauszog.

»Hayato Watanabe«, las Wieland vor. »Anscheinend ein Japaner«, sagte er überrascht. Sie gingen die weiteren Dokumente durch: Führerschein, Aufenthaltsgenehmigung, Kreditkarte, Krankenkassenkarte, alles fein säuberlich aufgereiht. Hayato Watanabe war offensichtlich ein sehr ordentlicher Mensch gewesen. In seiner Geldbörse befanden sich rund 300 Euro und einige japanische Geldscheine.

»Raubmord können wir ausschließen«, schlussfolgerte Wieland.

Wenger nickte. Sie wandten sich den Schlüsseln zu. Der eine sah aus wie ein Haustürschlüssel. Der andere gehörte zu einem Mietwagen. Es hing ein entsprechender Anhänger daran.

»Den Wagen hab ich oben auf dem Parkplatz gesehen«, rief Wieland aufgeregt. »Ein silberner Toyota.«

»Die Spurensicherung soll das Fahrzeug untersuchen«, ordnete Wenger an.

Wieland fischte ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Tüte und klappte es auf. Neugierig begann er zu lesen.

»Wird dir nicht gefallen«, mutmaßte er und reichte das Dokument seinem Vorgesetzten. Dieser nahm es, warf einen Blick darauf und gab es zurück.

»Da kannst du dich drum kümmern«, erwiderte Wenger mit ausdrucksloser Miene.

Er drehte sich um und machte sich auf die Suche nach Konrad Bohrmann.

Wieland grinste. Er blickte auf die Rechung, die exakt auflistete, was der Tote gegessen hatte. Darunter stand in schön geschwungener Schrift: Restaurant Waidhaus, Inhaber: Jo Weidinger.

Kapitel 3

Jo stand inzwischen an seinem chromblitzenden Herd im Restaurant und setzte die Sauce für den Hirschbraten an, einer der Spezialitäten des Hauses. Obwohl er beschlossen hatte, sich nicht weiter damit zu beschäftigen, ertappte er sich dabei, dass seine Gedanken hinüber zur Loreley abschweiften.

»Weißt du, was da drüben los ist?«, fragte Pedro, während er aus dem Fenster sah.

Jo schüttelte den Kopf. Der junge Spanier wandte sich an Ute.

»Und du?«

Ute war nicht nur die gute Seele des Waidhauses, sie hörte immer als Erste, wenn in der Gegend etwas passierte. Zu seiner Enttäuschung schüttelte sie ebenfalls den Kopf.

»Hast du keine Arbeit?«, fragte Jo seinen Stellvertreter.

»Doch, natürlich«, antwortete Pedro schnell. Er wusste, dass Jo nicht davor zurückschreckte, ihn Gemüse putzen zu lassen, wenn er auf seinem Posten unterbeschäftigt war. Pedro war ein ausgezeichneter Koch, der es verstand, wunderbare Saucen zu zaubern. Nur ab und an genehmigte er sich eine schöpferische Pause. In dem Moment steckte Kati Müller den Kopf in die Küche herein. Die junge Sommelière und Restaurantleiterin arbeitete erst seit Kurzem im Waidhaus, hatte sich aber hervorragend eingelebt.

»Habt ihr eine Ahnung, was drüben auf der Loreley los ist? Ich bin schon von mehreren Gästen darauf angesprochen worden.«

»Bestimmt drehen sie einen Film«, mutmaßte Pedro.

»Unsinn«, sagte Jo unwillig.

»Könnte doch sein. Vielleicht brauchen sie Statisten.«

»Ich würde mir an deiner Stelle keine zu großen Hoffnungen machen«, meinte Kati und lachte.

»Feurige Spanier wie ich sind immer gefragt«, erklärte Pedro ohne eine Miene zu verziehen. »Guck dir Antonio Banderas an.«

»Der hat seine beste Zeit lange hinter sich«, erwiderte sie spitz.

»Von wegen! Wir können in der Pause rüberfahren und fragen, ob sie uns brauchen. Beim Film sind sie immer auf der Suche nach hübschen Mädels wie dir.«

»Vielen Dank für die Blumen. Aber bevor du noch mehr Süßholz raspelst: Ich hab gerade den letzten freien Tisch vergeben und den Leuten versprochen, dass sie nicht lange auf ihr Essen warten müssen.«

»Hey, du weißt doch, hier stehen die Besten am Herd«, rief Pedro großspurig.

»Na, dann ist es ja kein Problem.«

Ein volles Restaurant bedeutete für die Küchenmannschaft viel Arbeit, und so fand Jo erst gegen 14 Uhr Zeit, sich auf seine Lokalrunde zu machen. An Tisch Zwölf saß Rüdiger Meynert mit zwei amerikanischen Geschäftspartnern. Der Unternehmer gehörte zu Jos Stammgästen und kam oft mit Kunden, am Wochenende aber auch privat mit seiner Frau ins Waidhaus. Jo wusste das sehr zu schätzen, denn Meynert wohnte eigentlich in Düsseldorf. Er betrieb eine Elektronikfirma, die Computerchips für spezielle Anwendungen entwickelte, welche größtenteils nach Japan oder in die USA verkauft wurden. Trotz seines Erfolges – wenn er ohne Kunden kam, fuhr er gern im Ferrari vor – war Meynert ein bodenständiger Typ, der viel lachte und mit dem man sich gut unterhalten konnte.

Am Nachmittag, Jo hatte sich in seiner Wohnung in seinen Lieblingssessel gesetzt und wollte lesen, meldete sich Klaus Sandner. Der Journalist spielte im gleichen Schachclub wie Jo und gehörte zu seinen besten Freunden.

»Was gibt es Neues in der bunten Welt der Gastronomie?«, wollte Sandner wissen.

»Viel Arbeit«, erwiderte Jo. »Ich könnte eine Aushilfe gebrauchen. Hast du Lust? Das wäre doch ein schöner Erlebnisbericht für deine Zeitung.«

Sandner lachte.

»Nee, lass mal. Ich hab in der Redaktion genug zu tun. Außerdem bin ich besser im Essen als im Kochen. Aber was ganz anderes: Ich hab gehört, dass es auf der Loreley einen Mord gegeben haben soll. Weißt du was davon?«

Einen Mord? Jo spürte, wie es in seinem Magen zu kribbeln begann. »Ich hab heute Morgen einige Polizeifahrzeuge auf der anderen Rheinseite gesehen und jede Menge Leute auf dem Loreleyfelsen. Mehr weiß ich nicht.«

»Du bist doch bestimmt vor Ort gewesen«, sagte Sandner.

»Ja«, gab Jo widerwillig zu. »Aber die Polizei hatte den Tatort abgesperrt und weiße Sichtblenden aufgestellt.«

»Sichtblenden? Seit wann lässt du dich von so was aufhalten? Hast du dich umgehört, was vorgefallen ist?«

»Diesmal nicht«, erklärte Jo, »ich hab mit der Sache nichts zu tun.«

»Was?«, rief Sandner ungläubig. »Da passiert ein Mord quasi vor deiner Haustür und du bist nicht interessiert?«

Klaus Sandner war stellvertretender Chefredakteur des Rheinischen Tagblatts, der größten Tageszeitung in der Gegend und hatte mit Jo schon bei mehreren Fällen zusammengearbeitet.

»Du sagst doch immer, ich soll mich aus solchen Dingen raushalten«, meinte Jo. »Das mache ich diesmal.«

»Und das soll ich dir glauben? Aber du hast natürlich recht. Ich sollte dich gar nicht erst auf dumme Gedanken bringen. Falls du trotzdem was hören solltest, wäre ich für jeden Hinweis dankbar. Der Mord auf der Loreley ist für uns ein brandheißes Thema.«

Nach dem Telefonat versuchte Jo sich auf sein Buch zu konzentrieren. Aber so recht wollte es ihm nicht gelingen. Zu gern hätte er gewusst, was auf der Loreley passiert war. Schnell schob er den Gedanken beiseite. Klaus Sandner verfügte über erstklassige Quellen bei der Polizei. Bestimmt würde er in Kürze alles darüber im Rheinischen Tagblatt lesen können.

Doch den Fall zu vergessen gestaltete sich schwieriger als gedacht. Als er in seine Restaurantküche hinuntergegangen war, klopfte es an der Seitentür.

»Oberkommissar Wieland! Was wollen Sie denn hier?«, fragte Jo erstaunt.

Der Kriminalbeamte grinste.

»Wenn Sie mich reinlassen, erzähl ich es Ihnen.«

»Ja, natürlich«, sagte Jo und trat beiseite. »Am besten gehen wir in mein Büro.«

Als er hinter seinem Schreibtisch saß, sah er Wieland neugierig an. Die beiden kannten sich von zwei Mordfällen, die Jo praktisch im Alleingang aufgeklärt hatte – eine ziemliche Blamage für die Polizei. Wielands Vorgesetzter war deswegen nicht gut auf ihn zu sprechen. Der Oberkommissar reichte ihm ein Stück Papier in einer Plastikfolie.

»Stammt diese Rechnung von Ihnen?«

Jo warf einen prüfenden Blick darauf.

»Ja, ist von gestern Abend«, erklärte er überrascht.

»Wissen Sie, welcher Gast es war?«

Jo schüttelte den Kopf.

»Der gebeizte Lachs ist gut gelaufen.«

Er sah noch einmal auf die Rechnung.

»Tisch Neun.« Er ließ den gestrigen Abend vor seinem inneren Auge Revue passieren.

»Könnte Herr Watanabe gewesen sein«, sagte er nach kurzem Überlegen. »Wenn Sie wollen, kann ich in unserem Reservierungsbuch nachsehen.«

»Nicht nötig«, winkte Wieland ab.

»Ist das der Mann?«, fragte er und hielt Jo einen geöffneten Reisepass hin.

»Ja«, antwortete er. »Hat er etwas mit dem Mord zu tun?«

Wieland stutzte. Wie hatte Weidinger so schnell von dem Fall erfahren? Er seufzte.

»Sie wissen doch, dass ich Ihnen solche Fragen nicht beantworten darf. Hauptkommissar Wenger lässt Ihnen einen schönen Gruß ausrichten. Wenn Sie sich wieder in die Ermittlungen einmischen, wird er Sie wegen Justizbehinderung belangen. Beantworten Sie nur meine Fragen und kümmern Sie sich ansonsten nicht um die Angelegenheit«, fuhr Wieland fort. »Ich persönlich finde, dass Sie uns einige gute Dienste erwiesen haben. Aber für Hauptkommissar Wenger sind Sie ein rotes Tuch. Der läuft schon grün an, wenn nur Ihr Name fällt.«

Bei dieser Vorstellung mussten beide grinsen.

»Wann war Hayato Watanabe gestern bei Ihnen?«

»Keine Ahnung. Ich bin den Abend über meistens in der Küche. Meine Restaurantleiterin könnte es Ihnen genau sagen. Soll ich sie rufen?«

Wieland nickte. Kurz später betrat Kati Müller den Raum. Der Polizeibeamte kam nicht umhin zu bemerken, wie attraktiv die junge Frau war.

»Das ist Oberkommissar Wieland von der Kriminalpolizei in Koblenz«, stellte Jo ihn vor. »Er ermittelt im Mordfall auf der Loreley.«

»Von Mord hab ich nichts gesagt«, wandte der Beamte ein. Die junge Restaurantchefin sah ihn neugierig an.

»Wann ist Herr Watanabe gestern gekommen, Kati?«, fragte Jo.

»Gegen acht.«

»Was hat er gegessen?«

»Als Vorspeise hatte er das Sushi, als Hauptgang den gebeizten Lachs und zum Abschluss eine Apfeltarte.«

»Sie kochen auch asiatische Gerichte?«, fragte Wieland erstaunt.

»Nicht wirklich«, erwiderte Jo und lächelte. »Es ist ein Rheinisches Sushi vom heimischen Edelfisch. Das arrangieren wir ganz anders als echtes Sushi und marinieren es mit unserer eigenen Sauce. Es schmeckt mehr nach Mittelmeerküche, aber bei unseren japanischen Gästen kommt es trotzdem sehr gut an.«

»Dazu hat er ein Glas von unserer Tagesempfehlung getrunken. Eine Riesling-Spätlese aus Oberwesel«, ergänzte Kati.

»Ich glaube nicht, dass das relevant ist«, sagte Jo.

»Oh, Entschuldigung. Ich bin Sommelière, und daher ist es für mich sehr wichtig, was unsere Gäste trinken.« Die junge Frau lächelte den Oberkommissar gewinnend an. Dieser lächelte zurück.

»Kannten Sie Herrn Watanabe gut?«, wollte er wissen.

»Eigentlich nicht. Seit ich hier arbeite, war er erst zweimal bei uns«, erklärte Kati. »Er ist ein zurückhaltender Mensch und redet nicht viel.«

»Herr Watanabe kommt so alle zwei bis drei Monate zu uns«, schaltete Jo sich ein. »Am Anfang fanden wir das etwas seltsam, denn er kommt immer allein und nur abends. Meistens isst er ein Zwei- oder Drei-Gänge-Menü, trinkt ein wenig, aber nie so viel, dass er nicht mehr hätte Auto fahren dürfen, und verabschiedet sich dann. Üblicherweise gegen 22 Uhr.«

»Wann ging er gestern?«

Kati Müller dachte nach. »Auch so was um den Dreh rum.«

»Wissen Sie, woher er kam oder ob er danach einen Termin hatte?«

Kati schüttelte bedauernd den Kopf.

»Und Sie?« Wieland sah Jo fragend an.

»Ehrlicherweise hab ich mir darüber nie Gedanken gemacht«, antwortete dieser.

»Herr Watanabe ist sehr zurückhaltend«, ergänzte Kati. »Wenn man nicht aufpasst, vergisst man, dass er überhaupt da ist.«

Jo nickte zustimmend. Herr Watanabe war die Zurückhaltung in Person. Er kleidete sich unauffällig, verhielt sich unauffällig und verschwand unauffällig. Immer korrekt gescheitelt, ausgewählt höflich und großzügig beim Trinkgeld, was für einen japanischen Gast durchaus ungewöhnlich war.

»Meinst du, Herr Watanabe ist ermordet worden?«, fragte Kati ihren Chef, nachdem Wieland gegangen war.

»Keine Ahnung. Ich hoffe nicht«, antwortete Jo. Wobei er allerdings nicht den geringsten Zweifel daran hegte, dass es sich bei dem Japaner um das Mordopfer handelte. Warum hätte es für die Polizei sonst von Interesse sein sollen, was Herr Watanabe gegessen hatte? Das konnte nur für die Bestimmung des exakten Todeszeitpunkts von Bedeutung sein.

Jo rief sich zur Ordnung. Nicht, dass ihn die Drohung von Hauptkommissar Wenger sonderlich beeindruckt hätte. Im Gegenteil – sie war eher dazu angetan, ihn herauszufordern. Nein, er hatte sich nach seinem letzten Fall, bei dem er um ein Haar schwer verletzt worden wäre, geschworen, seine Nase nicht mehr in fremde Angelegenheiten zu stecken. Obwohl es ihn natürlich schon etwas anging, wenn einer seiner Gäste ermordet wurde … Schluss jetzt, schalt er sich selbst. Er durfte gar nicht erst damit anfangen!

Kapitel 4

Am nächsten Morgen stand Jo schon früh auf. Er fuhr mit dem Auto nach Wiesbaden zu seinem bevorzugten Fischhändler. Die Fischgerichte waren in den letzten Tagen gut weggegangen, und er musste Nachschub besorgen. Auf dem Weg zurück ins Waidhaus überlegte Jo, wie er die Karotten-Sauce bei seinem Seeteufelgericht verfeinern könnte. Doch so recht war er nicht bei der Sache. Der Mord auf der Loreley spukte ihm im Kopf herum.

Als er die Küche betrat, waren schon alle da. Zu seiner Überraschung standen Pedro, Ute, Karl-Heinz, Philipp und Kati um den Anrichtetisch herum und sahen sich gemeinsam etwas an. Er trat auf sie zu und warf einen Blick über Pedros Schulter.

Es dauerte einen Moment, bevor er realisierte, worum es sich handelte.

Pedro hatte eine Ausgabe des Mainzer Express vor sich liegen.

›Mann auf Loreley geköpft‹, prangte in riesigen Lettern über dem Artikel. Das war jedoch nicht das Schlimmste. Der Beitrag war mit einem Foto illustriert. Die Qualität war nicht sehr gut. Dennoch konnte man darauf jedes Detail erkennen. Der blutüberströmte Körper, der fehlende Kopf … Jo wurde leichenblass.

»Nimm das weg«, sagte er mit rauer Stimme. Alle Blicke wandten sich ihm zu. »Du sollst das wegnehmen!«, schrie er Pedro an.

Der junge Spanier sah seinen Chef verdattert an. So hatte er Jo noch nie erlebt. Dieser machte auf dem Absatz kehrt, riss die Tür auf und schlug sie krachend hinter sich zu. Verdutzt blickten sich seine Mitarbeiter an. Sicher, das Foto war schrecklich, aber kein Grund, so aus der Haut zu fahren! Pedro warf Ute einen fragenden Blick zu. Diese zuckte mit den Schultern. Schnell packte Pedro die Zeitung und wollte sie in den Mülleimer werfen.

»Tu sie besser ganz weg«, riet Ute. »Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn er sie im Abfall findet.«

Pedro nickte und verschwand, um die Zeitung in sein Auto zu legen. Als er die Küche wieder betrat, wirkte er zerknirscht.

»Meinst du, ich soll mich bei ihm entschuldigen?«, fragte er Ute. Diese schüttelte den Kopf. »Am besten lassen wir ihn in Ruhe. Das gibt sich wieder.«

Pedro sah sie skeptisch an, aber Ute sollte recht behalten. Eine halbe Stunde später tauchte Jo auf und machte sich an die Arbeit, als ob nichts passiert wäre. Über seinen heftigen Ausbruch verlor er kein Wort.

Als Jo am Abend ins Bett ging, war er aufgewühlt. Nach all den Jahren reichte ein einfaches Foto aus, um ihn völlig aus der Fassung zu bringen. Er schüttelte den Kopf. Es war das Blut. Dieser schreckliche Anblick des Bluts. Die quälenden Erinnerungen, die ihn schon so lange verfolgten, waren mit einem Mal wieder da. Er zwang sich langsam ein und aus zu atmen. Ein und aus …

Er spürte, wie er ruhiger wurde. Das autogene Training hatte ihm in der Vergangenheit oft geholfen, besser mit den Alpträumen zurechtzukommen, die ihn ab und zu quälten. Auch wenn es ihm erst jetzt bewusst wurde – der Vorsatz, sich nicht einzumischen, war wie weggeblasen. Er ballte die Faust. Der Mann, der Herrn Watanabe das angetan hatte, durfte nicht ungeschoren davonkommen!

Jo schlief in dieser Nacht nicht sehr gut. Immer wieder schreckte er hoch. Erst als es dämmerte, übermannte ihn die Müdigkeit. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass sich im Hang auf der anderen Rheinseite etwas bewegte. Schnell holte er sein Fernglas. Überrascht ließ er es sinken. Es waren Bergsteiger, die sich Stück für Stück am Loreleyfelsen abseilten. Vermutlich suchten sie im Auftrag der Polizei nach Spuren. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit tauchte Pedro als Erster in der Küche auf. Anscheinend hatte er ein schlechtes Gewissen wegen der Sache mit der Zeitung und wollte seinem Chef keinen Anlass für weiteren Tadel geben.

»Tut mir leid, dass ich gestern so ausgerastet bin«, sagte Jo unvermittelt. »Hatte nichts mit dir zu tun.«

»Schon okay«, nuschelte Pedro verlegen.

»Hast du die Zeitung noch?«

»Ich glaub ja«, stotterte Pedro unsicher.

»Kann ich sie haben?«

Entgeistert starrte der junge Spanier seinen Chef an. Ohne ein weiteres Wort holte er die Ausgabe des Mainzer Express aus seinem Wagen und gab sie Jo, der damit in seinem Büro verschwand.

Pedro blickte ratlos auf den Herd und fragte sich, ob er das alles nur geträumt hatte.

Jo war der beste Chef, für den er in seiner bisherigen Karriere als Koch gearbeitet hatte. Er war in der Küche ein echtes Genie. Unglaublich, wie es ihm gelang, scheinbar einfache Gerichte zu verfeinern und mit einer völlig eigenen Geschmacksnote zu versehen. Eine Tomatensuppe von Jo war nicht einfach nur eine Tomatensuppe – es war eine Explosion an Geschmacksnuancen, die einem auf der Zunge zergingen und an die man den ganzen restlichen Tag begeistert zurückdachte. Im Lauf der Zeit war aus ihrer Zusammenarbeit eine Freundschaft geworden. Doch manchmal wurde er aus ihm nicht schlau. Während er meistens gut gelaunt und mit klaren Anweisungen die Küchenmannschaft führte, gab es Tage, an denen er völlig in eine andere Welt versunken schien und kaum ein Wort mit ihnen wechselte. Pedro zuckte mit den Schultern. Besser, wenn er sich nicht zu viele Gedanken darüber machte. Das Leben war zu kurz, um sich mit unangenehmen Dingen zu beschäftigen. Zumal, wenn man sie nicht ändern konnte.

Es dauerte eine Weile, bis Jo in der Lage war, sich das Bild aus der Nähe anzusehen. Trotz der schlechten Qualität und all des Bluts konnte man erkennen, dass der Tote ein weißes Hemd und eine blaue Krawatte trug. Er fragte sich, was Herr Watanabe auf der Loreley gemacht haben mochte. Hatte er sich mit seinem späteren Mörder zu einem Treffen verabredet oder war er zufällig dort gewesen? Und wieso hatte der Mörder ihn enthauptet? Wollte er die Identität des Toten verschleiern? Das würde allerdings nur Sinn ergeben, wenn es sich bei dem Ermordeten gar nicht um Herrn Watanabe handelte! Je mehr Jo darüber nachdachte, umso verwirrender wurde das Ganze. Er schüttelte den Kopf. Ohne zusätzliche Informationen, wie die Tat abgelaufen war, machte es keinen Sinn, Mutmaßungen über die Hintergründe anzustellen. Er las den Artikel zu dem Bild. Bedauerlicherweise war er recht kurz und enthielt kaum nützliche Informationen. Offensichtlich war es der Zeitung vor allem darum gegangen, das Foto abzudrucken. Jo konnte nicht verstehen, dass es erlaubt war, so ein furchtbares Bild zu veröffentlichen. Entschlossen griff er zum Hörer und rief Klaus Sandner an. Ohne Umschweife informierte er den Journalisten über den Besuch von Oberkommissar Wieland und teilte ihm mit, dass es sich bei dem Toten höchstwahrscheinlich um einen seiner Gäste handelte.

Sandner pfiff durch die Zähne.

»Weißt du, wie der Mann heißt?«

»Hayato Watanabe.«

»Ein Japaner?«

»Ja.«

»Vielen Dank für den Hinweis. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Das macht es im Moment schwierig für uns.«

»Eine Nachrichtensperre? Aber wie ist dann das Foto in die Zeitung gekommen?«

Sandner lachte.

»Also auf eines kannst du Gift nehmen. Es stammt bestimmt nicht von der Polizei. Im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, dass dein Freund Wenger in die Tischkante gebissen hat, als er es gesehen hat.«

»Woher kommt das Bild dann? Meinst du, der Täter hat es an die Zeitung geschickt?«

»Interessante Hypothese. Wahrscheinlich ist es aber viel banaler. Bei der schlechten Qualität gehe ich davon aus, dass es sich um ein Foto handelt, das mit einer Handykamera geschossen worden ist. Soweit ich gehört habe, wurde der Tote von einer Schülergruppe entdeckt. Bestimmt hat einer der Jugendlichen auf den Auslöser gedrückt.«

Jo war fassungslos. Er konnte sich nicht vorstellen, wie ein Mensch in so einer Situation derart pietätlos sein konnte.

»Selbst wenn es ein Schüler gemacht hat – wie kommt es in die Zeitung?«

Sandner lachte wieder.

»Vermutlich haben es seine Eltern an die Zeitung verkauft. Zumindest wenn sie schlau sind. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Exklusivbild einige Tausend Euro einbringt.«

»Und der Mainzer Express darf so etwas veröffentlichen?«, fragte Jo ungläubig.

»Natürlich widerspricht das den Regeln des deutschen Presserats. Aber der ist ein zahnloser Papiertiger. Die werden gegen die lieben Kollegen eine Rüge aussprechen, und das war’s. Soweit ich gehört habe, hat der Mainzer Express mit dieser Ausgabe die höchste Auflage in seiner Geschichte erzielt. Alles andere ist denen, fürchte ich, herzlich egal«, meinte Sandner bitter.

»Hast du was Neues über den Mord gehört?«, wechselte Jo das Thema.

»Ich dachte, du hältst dich aus dem Fall raus.«

»Wollte ich auch«, entgegnete Jo, »aber da wusste ich nicht, dass es sich bei dem Toten um einen meiner Gäste handelt.«

»Wenn du dich für jeden verantwortlich fühlst, der in dein Restaurant zum Essen kommt, hast du viel zu tun.«

Es entstand eine Pause.

»Bitte, Klaus, es ist wichtig.«

»Also schön«, gab Sandner nach. »Sobald ich Näheres höre, erfährst du es als Erster. Aber du kennst meine Bedingung: Sollte sich bei deinen Ermittlungen etwas ergeben, will ich es exklusiv.«

Diesmal fiel Jo das Zugeständnis nicht schwer. Der Fall schien so mysteriös, dass er vermutlich nichts herausfinden würde. Er saß eine Weile an seinem Schreibtisch und dachte nach. Wenn Herr Watanabe sich mit seinem Mörder auf der Loreley verabredet hatte, musste er ihn gekannt haben. Aber wieso hatten die beiden sich ausgerechnet dort getroffen? Sehr merkwürdig. Er musste sich ein Bild vom Umfeld des Toten machen. Aber wie? Die Polizei würde ihm bestimmt nichts verraten.

Jo wurde bewusst, dass er kaum etwas über die japanische Kultur wusste, obwohl sein Restaurant regelmäßig von Gruppen aus Japan besucht wurde. Die Japaner waren jedes Mal begeistert von der traditionellen Einrichtung des Waidhauses. Jo hatte oft über ihre kindliche Begeisterung gelächelt, wenn sie voller Inbrunst die Jagdhörner fotografierten, die an der Wand hingen, oder den alten Eisenherd, den er zu Dekorationszwecken in seiner Gaststube aufgestellt hatte. Eines schien klar: Japaner reisten gerne und interessierten sich für traditionelle rheinische Gerichte. Im Waidhaus bestellten sie besonders gern regionale Spezialitäten.

Was aber taten die Japaner, die fest in Deutschland lebten? Wo wohnten sie? Welcher Arbeit gingen sie nach? Womit verbrachten sie ihre Freizeit? Jo meinte sich zu erinnern, einmal in einer Zeitung gelesen zu haben, dass sich die japanische Community vor allem in und um Düsseldorf konzentrierte. Vielleicht konnte Rüdiger Meynert ihm weiterhelfen. Zu seinen Kunden gehörten schließlich viele japanische Unternehmen. Er griff zum Hörer.

Kapitel 5

Wenger saß an seinem Schreibtisch und überflog den Bericht der Spurensicherung. Obwohl sie zahlreiche Objekte am Tatort gefunden und eingesammelt hatten, gab es keine heiße Spur. An keinem der Fundstücke klebte Blut, sodass sich ein DNA-Abrieb erübrigte. Die Labors des BKA und der Landeskriminalämter waren hoffnungslos überlastet. Nur wenn ein Fall besondere Priorität genoss, zum Beispiel bei Kindesentführungen oder Serienvergewaltigungen, bekam man seine Proben kurzfristig analysiert. Bei Fällen, die länger zurücklagen oder bei denen keine unmittelbare Gefahr neuerlicher Straftaten bestand, rückte man in der Warteliste so weit nach hinten, dass man es bleiben lassen konnte. Dabei stand die Ermittlungsgruppe gehörig unter Druck. Das Foto des Toten, das im Mainzer Express veröffentlicht worden war, hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der rheinland-pfälzische Innenminister ließ sich laufend über die Ermittlungsfortschritte informieren. Bisher konnten sie allerdings nichts Nennenswertes vorweisen.

Wenger verfluchte die Erfindung von Handykameras. Aus seiner Sicht gehörte es verboten, dass Privatpersonen an Tatorten Fotos schossen. Einige Boulevardblätter wie der Mainzer Express hatten sogar ein eigenes journalistisches Format entwickelt: den Leserreporter. Für die Zeitungen war es eine lukrative Angelegenheit, kamen sie doch auf diese Weise günstig an Fotos, für die sie bei professionellen Fotografen erheblich mehr hätten zahlen müssen. Hauptkommissar Wenger stieg die Zornesröte ins Gesicht, wenn er nur an den Beitrag im Mainzer Express dachte. Er hatte den zuständigen Reporter, einen gewissen Dieter Klein, mit dem sie schon in der Vergangenheit Ärger gehabt hatten, angerufen und ihn fast zehn Minuten lang angeschrien – freilich ohne, dass dies bei Klein Eindruck gemacht hätte. Doch daran wollte Wenger nicht denken. Er musste sich auf die Ermittlungen konzentrieren.

Der Autopsiebericht, der inzwischen vorlag, bestätigte die erste Einschätzung des Rechtsmediziners vom Tatort: Es gab eine weitere Verletzung. Offensichtlich war der Täter von hinten an die Sitzbank herangetreten und hatte dem Opfer in den Rücken gestochen. Der Stichkanal zog sich durch den ganzen Körper, von der Wirbelsäule bis zur Austrittswunde am Bauch. Bei der Waffe handelte es sich demnach um ein langes Messer oder einen Dolch. Zwischen dem Stich in den Rücken und dem Abschlagen des Kopfes waren einige Minuten vergangen. Da aus der Stichwunde vergleichsweise wenig Blut ausgetreten war, musste man davon ausgehen, dass der Täter die Waffe stecken ließ und sie erst kurz vor der Enthauptung herausgezogen hatte. Aus der Art der Wunde konnte man zudem erkennen, dass das Messer oder der Dolch leicht gedreht worden sein musste, während er im Körper steckte.

»Dürfte für das Opfer extrem schmerzhaft gewesen sein«, erklärte Dr. Walter dem Hauptkommissar, als dieser ihn wegen des Autopsieberichts anrief. »Schon ein Stich in den Bauch verursacht schlimme Schmerzen. Wird die Waffe gedreht, kommt es zu wahren Höllenqualen.«

»Haben Sie eine Erklärung dafür, warum er das gemacht hat? Hat der Mann sich gewehrt?«

»Nein. Der Stich ging teilweise durch die Wirbelsäule. Ich denke nicht, dass er danach noch in der Lage war, sich zur Wehr zu setzen. Wenn Sie mich fragen, gibt es nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder hatte der Täter Spaß daran, sein Opfer zu quälen oder er wollte etwas von ihm wissen, bevor er ihm den Kopf abgeschlagen hat.«

Hauptkommissar Wenger schluckte.

»Sie meinen, er hat den Mann gefoltert?«

»So könnte man es ausdrücken. Meiner Einschätzung nach haben Sie es mit einem sehr gefährlichen und vermutlich psychisch gestörten Täter zu tun.«

»Irgendwelche Erkenntnisse zur Waffe?«

»Nicht mehr, als in meinem Bericht steht. Es muss sich um ein extrem scharfes und langes Instrument handeln. An der Stelle, an der die Halswirbel durchtrennt wurden, haben wir mikroskopisch kleine Metallsplitter gefunden. Sie sind schon im kriminaltechnischen Labor des BKA in Wiesbaden zur näheren Untersuchung.«

Wenger nickte.

»Haben Sie den Schädel inzwischen gefunden?«, wollte Dr. Walter wissen.

»Die Spezialisten aus Österreich, die den Hang für uns absuchen, sind noch nicht fertig. Aber ich glaube nicht, dass wir fündig werden. Allem Anschein nach hat der Täter den Kopf mitgenommen.«

Wenger schauderte, als er daran dachte.

»Der Typ muss echt gestört sein«, meinte Dr. Walter. »Oder er wollte etwas verschleiern.«

Der Rechtsmediziner schien sich in die Idee verliebt zu haben, dass der Täter eine Identifizierung des Toten erschweren oder unmöglich machen wollte.

»Wissen Sie, wann die Angehörigen kommen?«

Wenger sah auf die Uhr.

»Heute Abend«, erwiderte er. »Der Polizeipräsident hat vorhin mit der japanischen Botschaft telefoniert. Sie werden einen Diplomaten schicken, der die Ehefrau am Flughafen abholt und sie bei der Identifizierung begleitet.«

»Üble Sache. Muss schlimm für die Frau sein. Ich verstehe nicht, wieso sich dafür niemand anderes gefunden hat.«

Der Rechtsmediziner hielt inne. »Jedenfalls dürfte es einfacher werden als gedacht. Falls es sich bei dem Toten tatsächlich um Herrn Watanabe handelt«, fügte er hinzu. »Das Muttermal auf seinem Rücken ist in dieser Form jedenfalls etwas Besonderes. Es sieht fast aus wie ein Schmetterling. Zuerst dachte ich, es ist eine Tätowierung. Aber wir haben es genau untersucht, ist eine reine Laune der Natur.«

Wenger nickte. Der einzige Lichtblick war dieses Muttermal. Damit würde sich zweifelsfrei klären lassen, ob es sich bei dem Toten um Hayato Watanabe handelte. Der Mageninhalt musste genauer analysiert werden, schien aber auf den ersten Blick zu dem zu passen, was Herr Watanabe in dem Restaurant zu sich genommen hatte.

Die Klärung der Identität des Toten stellte bei den Ermittlungen allerdings nur den ersten Schritt dar. Die Vermutung von Dr. Walter, dass es sich bei dem Täter um einen Psychopathen handelte, der den Kopf als Trophäe mitgenommen hatte, war aus Sicht der ermittelnden Beamten ein mögliches Erklärungsmuster. Nach der ersten Einschätzung der Fallanalytiker, die bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eingeschaltet worden waren, konnte es sich jedoch auch um einen Auftragsmord handeln. Der Täter hatte sich nämlich sehr professionell verhalten. Er passte den richtigen Moment ab, hinterließ keine Spuren und verschwand, ohne von jemandem gesehen worden zu sein. Den Kopf konnte er als Beweis mitgenommen haben, dass sein Opfer tatsächlich tot war. Aus westlicher Sicht mochte das archaisch anmuten, aber verlangte die Yakuza, die japanische Mafia, von ihren Mitgliedern nicht bis zum heutigen Tag, dass sie sich als Zeichen der Loyalität und des Respekts ein Fingerglied abschnitten, wenn sie einen Fehler gemacht hatten?

Weit hergeholt? Sicherlich! Aber solch eine Möglichkeit durften sie nicht außer Acht lassen. So oder so mussten sie so schnell wie möglich mehr über Herrn Watanabe in Erfahrung bringen. Zu Wengers Bedauern gab es bisher keine Rückmeldung von den japanischen Behörden. Allein die Kontaktaufnahme erwies sich als reichlich umständlich. Das rheinland-pfälzische Innenministerium wandte sich an das Bundesinnenministerium, dieses leitete den Vorgang weiter an das Außenministerium, welches die japanische Botschaft ansprach. Immerhin waren sie inzwischen so weit, dass es einen Kontakt auf der Arbeitsebene zwischen dem Polizeipräsidium in Koblenz und der japanischen Botschaft gab. Komplizierte Prozesse, kaum Anhaltspunkte und ein immenser öffentlicher Druck – was Wenger unbedingt brauchte, waren schnelle Ermittlungserfolge! Deswegen hatte er sich dazu entschlossen, selbst nach Düsseldorf zu fahren, um die Ermittlungen am Wohnort des Toten zu unterstützen.

Jo hatte in der Zwischenzeit Rüdiger Meynert erreicht. Der Unternehmer fragte ihn nach dem Mord, über den er in der Zeitung gelesen hatte, aber Jo lenkte schnell ab und kam auf den Grund seines Anrufs zu sprechen. Er erzählte Meynert, dass die Zahl seiner japanischen Gäste in letzter Zeit deutlich zugenommen habe und er sich deswegen intensiver mit ihren Gebräuchen und ihrer Kultur befassen wolle.

»Ich hab mir ein paar Bücher gekauft«, ließ er Meynert wissen, »aber das ist alles ziemlich theoretisch. Ich würde mich gern mit jemandem unterhalten, der sich gut mit Japan auskennt und mir etwas über die hier in Deutschland lebenden Japaner erzählen kann. Es gibt eine Reihe von japanischen Geschäftsleuten, die ins Waidhaus kommen. Da wäre es nicht schlecht, wenn ich mehr darüber wüsste, wie sie leben und was sie in ihrer Freizeit treiben.«

»Hm. Wird nicht einfach«, erklärte Meynert. »Die Japaner bleiben am liebsten unter sich. Auch diejenigen, die schon länger hier sind, pflegen außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit kaum Kontakte mit Deutschen.«

Der Unternehmer dachte nach.

»Eine Möglichkeit wäre, dass Sie sich an die Deutsch-Japanische Gesellschaft wenden. Die bietet Informationsveranstaltungen an. Ansonsten fällt mir nur Herr Nakamura ein.«

»Herr Nakamura?«

Meynert lachte.

»Der Name sagt Ihnen natürlich nichts. In Düsseldorf ist Herr Nakamura eine bekannte Persönlichkeit. Er ist einer der wenigen, der sich aktiv für ein besseres Miteinander zwischen Deutschen und Japanern einsetzt. Er ist schon sehr lange in Deutschland – fast zehn Jahre, soweit ich weiß. Die meisten Japaner kommen nur für zwei oder maximal drei Jahre nach Deutschland. Da fällt Herr Nakamura schon deswegen aus dem Rahmen.«

»Meinen Sie, ich könnte ihn ansprechen und um Hilfe bitten?«, fragte Jo.

»Er ist ein vielbeschäftigter Mann und leitet die Europaniederlassung eines großen Elektronikunternehmens, das seiner Familie gehört. Daher kenne ich ihn auch. Wir haben seiner Firma bei einigen Gelegenheiten mit speziellen Computerchips ausgeholfen. Wenn Sie wollen, kann ich ihn fragen.«

»Das wäre toll!«, rief Jo erfreut.

»Kein Problem«, meinte der Unternehmer lässig. »Ich finde es klasse, dass Sie sich so für die Kultur Ihrer Gäste interessieren.«

Jo nickte zufrieden. Das klappte besser als gedacht.

Hauptkommissar Wenger war inzwischen in Düsseldorf eingetroffen. Die Kollegen vor Ort leisteten gute Arbeit, aber er wollte sich ein eigenes Bild verschaffen. Der Mann, der ihm gegenüber saß, trug einen dunkelblauen Anzug, eine rotgemusterte Krawatte und ein dazu passendes Einstecktuch. Für ein Mitglied der Geschäftsführung schien er sehr jung zu sein. Der Hauptkommissar schätzte ihn maximal auf Mitte 30.

»Seit wann kennen Sie Herrn Watanabe?«, wollte der Beamte wissen.

»Noch nicht lange. Ich bin erst seit einem Jahr wieder in Deutschland«, erwiderte der Manager. »Davor habe ich unsere Vertriebsniederlassung in San Francisco geleitet.«

»Was war er für ein Mensch?«

Richard Schweizer, so hieß der junge Mann, zuckte mit den Schultern. »Wie die Japaner so sind. Sehr zurückhaltend, immer auf die äußere Form bedacht. Sicherlich niemand, mit dem man schnell warm wurde.«

»Wie war er als Vorgesetzter?«

»Auch typisch japanisch«, sagte Schweizer, »sehr hierarchisch und sehr bürokratisch. Er wollte, dass immer alles nach einem genau definierten Prozess abläuft.«

»Wie war sein Verhältnis zu den Mitarbeitern?«

»Außer mit seiner Sekretärin, ein oder zwei Abteilungsleitern und mir selbst hat er kaum mit jemandem in der Firma gesprochen.«

Wenger sah den jungen Mann verwundert an. »Herr Watanabe war also im Unternehmen isoliert?«

»Was heißt isoliert … er hat den Laden halt vor allem vom Schreibtisch aus geführt.« »War die Firma erfolgreich?«

»Über Zahlen darf ich leider nicht sprechen. Strikte Anweisung aus Japan«, bedauerte Schweizer und grinste.

»Es geht mir nicht um einzelne Zahlen«, gab Wenger zurück. »Mich interessiert die Gesamtlage des Unternehmens.«

Der Manager zuckte wieder mit den Schultern.

»Hätte besser sein können«, erklärte er freimütig. »Wie gesagt, Watanabe führte die Firma sehr bürokratisch. In Japan, wo alles nach Befehl und Gehorsam abläuft, mag das der richtige Ansatz sein, aber in Deutschland kommen Sie mit so einem Führungsstil nicht sehr weit. Sie müssen den Mitarbeitern ihre Freiräume lassen, sonst ist die Mannschaft demotiviert. Das wirkt sich schnell negativ auf die Produktivität aus.«

»Herr Watanabe war bei den Mitarbeitern also nicht sehr beliebt?«

»Kann man auch nicht sagen. Die meisten kannten ihn ja gar nicht persönlich. Wissen Sie, die Leute kommen, machen ihre Arbeit und gehen nach Hause. Denen ist es ziemlich egal, wer das Unternehmen leitet. Nur wenn man es schafft, seine Leute für ihre Aufgabe und die Firma zu begeistern, legen sie eine Schippe drauf. Falls nicht, machen alle nur Dienst nach Vorschrift.«

»Wissen Sie, was Herr Watanabe auf der Loreley gemacht hat? Hatte er einen geschäftlichen Termin?«

Schweizer schüttelte den Kopf.

»Das haben wir natürlich als Erstes überprüft. Als er am Morgen nicht zur Arbeit erschienen ist, hat sich seine Sekretärin gleich Sorgen gemacht. Watanabe kam nie zu spät. In seinem Kalender hatte er keine Termine eingetragen. Auch nicht am Abend davor. Sie hat in seiner Wohnung angerufen, aber er ging nicht ans Telefon. Auch über sein Mobiltelefon war er nicht erreichbar. Daraufhin hat sie mich informiert.«

»Wieso Sie?«, wollte Wenger wissen.

»Wen sonst?«, gab Schweizer zurück. »Schließlich bildete er mit mir zusammen die Geschäftsleitung. Ich habe angeordnet, dass ein Fahrer zu ihm nach Hause fährt. Seine Sekretärin besaß einen Schlüssel für die Wohnung, um nach den Blumen zu sehen und den Briefkasten zu leeren, wenn Herr Watanabe in Japan auf Heimatbesuch weilte.«

»Was haben Sie danach getan?«

»Wir haben die Polizei alarmiert. Aber Ihre Kollegen von der Kriminalpolizei haben sich ohnehin kurze Zeit später bei uns gemeldet.«

Wenger nickte.

»Wie hat Herr Watanabe seine Freizeit verbracht?«

»Freizeit? Ich weiß nicht, ob er überhaupt die Bedeutung dieses Wortes kannte.«

Schweizer grinste. »Er war praktisch immer in der Firma, auch am Wochenende. Da er kaum Deutsch sprach, pflegte er, soweit ich weiß, privat keinerlei Umgang mit Deutschen.«

»Wie sieht es aus mit Frau oder Freundin?«

»Freundin?« Schweizer lachte. »Herr Watanabe war nicht unbedingt der romantische Typ, wenn Sie verstehen, was ich meine. Was seine Ehefrau angeht: Die ist zusammen mit der Tochter in Japan geblieben. Ist nicht ungewöhnlich. Nur die wenigsten Entsandten bringen ihre Familie mit.«

»Hatte Herr Watanabe Feinde?«

»Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Wer hat denn in der heutigen Zeit Feinde?«, entgegnete Schweizer. »Natürlich gibt es Wettbewerber. Aber da bringt man sich nicht gegenseitig um.«

Hauptkommissar Wenger, der täglich mit Mord und Totschlag konfrontiert wurde, hätte dem jungen Mann dazu einiges erzählen können. »Und diese Wettbewerber – gab es jemanden, der Ihnen das Leben besonders schwer gemacht hat?«

»Die Chinesen … die Deutschen … andere japanische Firmen. Suchen Sie sich was aus. Heute müssen Sie sich bei jedem einzelnen Auftrag gegen harte Konkurrenz durchsetzen.«

Nach dem Gespräch mit dem jungen Geschäftsführer befragte Hauptkommissar Wenger die Sekretärin des Toten und ließ sich seinen Terminkalender zeigen.

Es war, wie Richard Schweizer gesagt hatte: Außer der Arbeit schien es im Leben von Hayato Watanabe nicht viel Berichtenswertes gegeben zu haben. Jedenfalls nichts, wovon seine Kollegen oder Mitarbeiter wussten.

Als Nächstes fuhr Wenger zur Wohnung des Toten. Auch hier gab es keine Auffälligkeiten. Das Firmenappartement, in dem Herr Watanabe logiert hatte, wirkte seltsam unpersönlich. Im Schrank hingen einige Anzüge, neben dem Bett lagen zwei oder drei japanische Bücher, ansonsten gab es nichts, was Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Toten erlaubte.

Auf der Rückfahrt nach Koblenz fragte Wenger sich, was Herr Watanabe im Rheintal zu tun gehabt hatte. Wie sie aus der Befragung von Jo Weidinger wussten, kam der Japaner alle zwei bis drei Monate dorthin.

Aber warum?

Auch Jo ging der Fall nicht aus dem Kopf. Er telefonierte mehrfach mit Klaus Sandner, doch der Journalist konnte ihm nichts Neues berichten. Die strikte Nachrichtensperre, die Wenger angeordnet hatte, zeigte Wirkung, und seine üblichen Quellen hielten sich auffällig zurück. Von Rüdiger Meynert hatte Jo zu seinem Bedauern auch nichts gehört. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich selbst Gedanken über die Hintergründe dieses grausamen Mordes zu machen.

Bei einem von Jos Fällen hatte ein unheimlicher Scharfschütze wahllos auf Jäger geschossen, die auf ihrem Jagdsitz das Wild beobachteten. Damals hatte Jo sich intensiv mit dem Phänomen Serienmörder beschäftigt und eine Reihe von Büchern darüber gelesen. Obwohl er intensiv darüber nachdachte, was den Täter motiviert haben könnte, wollte in seinem Kopf kein rechtes Bild des Mörders entstehen. Handelte es sich um einen Psychopathen, der seine ultimative Gewaltfantasie durch das Enthaupten eines Menschen auslebte und den Schädel dann als Trophäe mit nach Hause nahm? Oder war es ein gezielter Mordanschlag auf Hayato Watanabe? Aber wieso sollte der Täter den Kopf mitnehmen? Das brachte ihn nur unnötig in Gefahr. Falls Hayato Watanabe jedoch ein zufälliges Opfer gewesen war, wieso hatte der Täter gerade ihn ausgewählt?

Das Fehlen konkreter Ermittlungsansätze machte der Polizei zu schaffen. Das Innenministerium übte starken Druck auf die ermittelnden Beamten aus. Bereits zum zweiten Mal musste Hauptkommissar Wenger beim Polizeipräsidenten zum Rapport antreten. Obwohl die Ermittlungsgruppe aufgestockt worden war, gab es nach wie vor keine konkreten Hinweise. Die Abseilspezialisten aus Österreich hatten ihre Arbeit beendet, ohne etwas gefunden zu haben. Bezüglich der Identität des Opfers gab es keine endgültige Klarheit. Die Anreise der Ehefrau aus Japan hatte sich verzögert, ohne dass die Polizisten den Grund dafür erfuhren. Die japanische Botschaft ließ sie lediglich wissen, Frau Watanabe komme einen Tag später. Alle Fragen nach den Hintergründen blieben unbeantwortet.

Dennoch waren Wenger und seine Kollegen ziemlich sicher, dass es sich bei dem Toten um Hayato Watanabe handelte. Alle Fingerabdrücke, die sie in seiner Wohnung genommen hatten – vom Rasierapparat, dem Fön, seinem Kamm und anderen Gegenständen des täglichen Gebrauchs, stimmten mit denen des Toten überein. Auch am Lenkrad und an der Gangschaltung des Mietwagens waren nur diese Fingerabdrücke gefunden worden. Zudem passte die Analyse des Mageninhalts sowohl vom Zeitablauf, als auch von den Speiseresten her exakt zu dem, was Herr Watanabe am Abend im Restaurant Waidhaus zu sich genommen hatte.

»Sind die Fallanalytiker des Landeskriminalamts eingeschaltet?«, wollte Direktor Doldinger, der Polizeipräsident, wissen. Der Hauptkommissar nickte.

»Gibt es ein Täterprofil?«

»Ist in Arbeit«, musste Wenger einräumen. »Dafür bekommen wir in Kürze das Ergebnis der metallurgischen Untersuchung. Dann sollten wir Klarheit hinsichtlich der verwendeten Waffe haben.«

Der Polizeipräsident musterte den Hauptkommissar nachdenklich. »Der Innenminister sitzt mir im Nacken«, informierte er ihn. »Wir sollten eine Pressekonferenz geben. Das beruhigt die Gemüter.«

»Pressekonferenz?« Wenger starrte seinen Vorgesetzten ungläubig an. »Was sollen wir der Öffentlichkeit sagen? Wir haben nichts in der Hand.«

»Lassen Sie sich was einfallen!«, forderte der Polizeipräsident. »Rufen Sie Zeugen auf, sich zu melden. Streuen Sie das Gerücht, es gäbe konkrete Hinweise. Vielleicht macht das den Täter nervös und lockt ihn aus der Reserve.«

Wenger warf Doldinger einen zweifelnden Blick zu.

»Sie werden sehen, das klappt«, meinte dieser jovial.

Bei Jo gab es ebenfalls nichts Neues, was den Fall betraf. Deswegen war er froh, dass das Waidhaus seine volle Aufmerksamkeit erforderte. Eine seiner Herdplatten wurde nicht mehr richtig warm. Das sorgte für Probleme bei den Betriebsabläufen. Jo telefonierte dem Vertreter der Herstellerfirma fast zwei Tage erfolglos hinterher, bis er ihn endlich an die Strippe bekam. Zum Glück hielt sich ein Mechaniker der Firma in der Nähe bei einem anderen Kunden auf, sodass er am Nachmittag vorbeikam und den Herd reparierte. Gerade rechtzeitig, denn am Abend fiel eine Gruppe Amerikaner im Waidhaus ein, die sich quer durch die Karte aßen, ohne sich um die Empfehlung der Küche zu scheren. Normalerweise folgten die meisten Gäste den Vorschlägen auf der Tageskarte. Den Amerikanern schien das egal zu sein. Daher mussten sie zaubern, um den teils ausgefallenen Sonderwünschen gerecht zu werden. Pedro, der als Spanier die Abneigung der Südamerikaner gegen die Gringos teilte, wie er die US-Amerikaner abschätzig nannte, schüttelte den Kopf.

»Warum jagen wir die Burschen nicht zum Teufel?«, fragte er und schwang seinen Kochlöffel bedrohlich in Richtung Gaststube.

Jo lächelte, sagte aber nichts. Er hatte einmal für fast ein Jahr in den USA gelebt und wusste daher, dass gutes Essen in Amerika nicht gerade einen hohen Stellenwert genoss. Jedenfalls nicht in der breiten Bevölkerung. In einer gewissen Art und Weise faszinierte es Jo sogar, wie weit die Amerikaner das »Food-Engineering«, also die künstliche »Verbesserung« von Lebensmitteln inzwischen trieben. Mit einer gewissen Ehrfurcht, aber auch einer gehörigen Portion Abscheu hatte er in einem amerikanischen 24-Stunden-Supermarkt die erste fettfreie Milch in den Händen gehalten. Das heißt, Milch war dafür nicht der richtige Ausdruck. Es handelte sich mehr um eine unbestimmbare, halb weiß, halb durchsichtige Flüssigkeit, die Jo vage an ein Reinigungsmittel für Toiletten erinnerte. Und so schmeckte sie auch.