5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

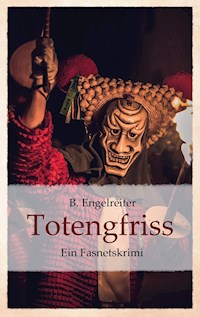

Was für ein beschissener Morgen! Völlig verkatert muss Kriminalhauptkommissar Wendelin Wisser am Fasnetsdienstag seine ihm ungefragt neu zugewiesene Kollegin in Empfang nehmen. Doch bleibt dafür kaum Zeit, denn das Ermittlerduo wird direkt zu einem Leichenfund in die Narrenhochburg Elzach gerufen. Mitten im traditionsgeprägten Fasnetsgeschehen beginnt für das ungleiche Paar eine emotionale Verbrecherjagd, bei der eine Maske nach der anderen fällt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Autorenpaar ist verheiratet und wohnhaft in Elzach. Beide sind im Elztal geboren und aufgewachsen und auch die Liebe zur Fasnet verbindet sie schon lange, sodass aus einer verrückten Idee und eingeschränkten Beschäftigungsmöglichkeiten während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 dieser Debütroman entstand.

Jetzt zeigt Ihr Euer wahres Gesicht, bis jetzt war's nur die Larve.

Friedrich Schiller in »Maria Stuart«

Inhaltsverzeichnis

Rosenmontag

Fasnetsdienstag: Elf Jahre später

Aschermittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Vergelt's Gott

Rosenmontag

Gleißende Lichtstrahlen durchschlugen hektisch die fast absolute Finsternis zwischen den Baumstämmen des Waldstücks, als sich der ebenfalls nachtschwarze Audi A4 mit hoher Geschwindigkeit seinen Weg entlang der schmalen, aber immerhin geteerten Straße bahnte.

Verschwommen rauschten die enggedrängten Fichten am Wageninneren vorbei und wurden dort von den hämmernden Bässen und der unverkennbar grölenden Stimme des »Onkelz«- Sängers niedergebrüllt. Nach »Mexiko« sollte ihm zu Folge die Reise gehen.

Glücklicherweise lag das Ziel der Fahrzeuginsassen deutlich näher. Im Wageninnern herrschte eine ausgelassene Stimmung. Im Haslacher Raben hofften sie den verlockenden Grund ihrer nächtlichen Fahrt anzutreffen. Da sollten sie hinkommen, hatten die beiden hübschen Mädels am Telefon gesagt. Dass sie dies erst so spät erfahren hatten, war am Rosenmontag natürlich ungünstig. Auf dem Land war zur vorgerückten Stunde generell alles, was nicht direkt an den Gleisen der Elztalbahn in Richtung Freiburg lag, nur mit dem Auto zu erreichen und natürlich war im bisherigen Verlauf des Rosenmontags nicht nur Fanta die Kehlen hinuntergeflossen.

Selbstverständlich fuhr man nicht betrunken Auto – das wusste ja jeder. Aber so viel war es gar nicht gewesen und an Fasnet vertrug man ohnehin – zumindest gefühlt – das Doppelte als normalerweise. Darauf hatte sich der Körper irgendwie eingestellt. Eigentlich fühlten sie sich schon wieder so gut wie nüchtern und verdammt… die Aussicht, ihre Hände heute Nacht noch um die wohlgeformten Hüften der Kinzigtäler Mädels anstelle der x-ten Bierflasche zu schließen, erfüllte sie mit kühner Euphorie.

Um unnötigen Kontakt mit den Gesetzeshütern zu vermeiden, die heute Abend weiß Gott Wichtigeres zu tun hatten, entschied man sich für den nur Einheimischen bekannten Weg über Biederbach – Hofstetten. Denn hier traf man mit ziemlicher Sicherheit niemanden.

Aber eben nicht mit letzter Sicherheit. Nach einer langgezogenen Rechtskurve, die mit höchstmöglicher Geschwindigkeit genommen wurde und die Insassen fast aus den Sitzen rutschen ließ, stand die Gestalt auf einmal mitten auf der Straße. Weiß wie ein Geist schien sie im Licht der Halogenscheinwerfer zu erstrahlen. Das Quietschen der Reifen setzte viel zu spät und nur Sekundenbruchteile vor dem Aufschlag ein. Doch die Zeit schien fast stillzustehen und diesen alles verändernden Moment einfrieren zu wollen. Nie würden sie die panisch geweiteten Augen in dem bleichen Gesicht vergessen, die soeben realisierten, dass alles vorbei war.

Fasnetsdienstag

Elf Jahre später

Mit einem Klirren barst die Scheibe des Küchenfensters. Kurz darauf tastete eine in schwarzen Lederhandschuhen steckende Hand nach dem Fenstergriff auf der Innenseite und öffnete das Fenster. Nach und nach kletterten mit mäßiger Eleganz drei Männer in das Einfamilienhaus. Jeweils drei weitere sicherten Vorder- und Hintereingang, einer saß rauchend im Wagen und beobachtete die Fenster des am Waldrand gelegenen Hauses, falls ihr Opfer zu fliehen gedachte.

»Die Fensterscheibe geht auf ihn, der isch doch selber schuld, wenn er nit aufmacht. Er weiß genau, dass er aus der Sache nimmer rauskommt«, rechtfertigte sich der junge Mann, der zuerst durchs Fenster - beziehungsweise dessen Überreste - gestiegen war und betrachtete die zahlreichen Glassplitter auf dem gefliesten Küchenboden vor sich.

»Mensch Valle, mach dir nit ins Hemd, du mussch die Schiebe schu nit zahle«, grummelte Martin.

»Puh, hier riechts aber komisch«, murmelte Wolfgang, nachdem er sich als letzter hinter Martin und Valentin durchs Fenster gezwängt hatte.

»Stefan, du Schlofkappe!« donnerte Martin. »Besuch für dich!«

Doch abgesehen vom höhnischen Gelächter seiner Kumpane blieb alles unerwartet still. Schnell huschten die drei Gestalten auf jedes Geräusch hörend und voller Vorfreude über ihren diesjährigen großen Fang Richtung Wohnzimmer.

Einen der Narrenräte hatten sie schon viele Jahre nicht mehr erwischt, noch dazu einen der immer eine große Klappe und ein prall gefülltes Portemonnaie hatte. Der sollte heute Abend ruhig auch mal ordentlich was blechen müssen.

Nachdem er immer noch keinen Mucks von sich gab, rechnete Valentin damit, dass sich Stefan Schultis irgendwo versteckt hatte, vielleicht im Schrank oder unter dem Bett. Was angesichts Stefans aussichtloser Lage die Geschichte des diesjährigen Fangs nur noch krönen konnte.

Umso überraschter waren sie alle, als sie beim Betreten des Flures fast über ihn gestolpert wären.

»Leck, isch der voll…«, entfuhr es dem grinsenden Martin auch sogleich.

»Ha, rotzevoll isch der! Het der sich ihgsaicht?«, lachte Wolfgang, als er die Gestalt vor sich auf dem Boden samt einem feuchten Schritt erblickte. Noch in voller närrischer Montur in sein rotes, zottliges Schuttiggewand gehüllt, mit dem von zahlreichen Schneckenhäusern besetzten Dreispitz auf dem Kopf und vor dem Gesicht eine Holzlarve, die eine bleiche, schaurig lachende Totenfratze - ein sogenanntes Totengfriss - darstellte, schien Schultis die ungebetenen Gäste noch immer nicht bemerkt zu haben.

»Alter, so fest kann man doch nit pennen!«

Doch der Schuttig zeigte keinerlei Reaktion.

»Hey Stefan, alles klar?«, entfuhr es Valentin, dessen Lachen einem unsicheren Grinsen gewichen war. Sanft rüttelte er das Totengfriss an der Schulter. »He, aufwachen!«

»Stefan!«, wiederholte der junge Mann, der nun mit zittrigen Fingern versuchte, die Lederriemen der Larve zu lösen.

»Wer… wer isch au des?«, stammelte Martin verwundert und kalkweiß im Gesicht, nachdem es Valentin endlich gelungen war, dem Schuttig die diabolisch grinsende Holzlarve herunterzuziehen.

»Jessis, isch der tot?«

* * *

Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort

Bereits beim Aufwachen dämmerte mir, dass das kein guter Tag werden würde. Opa Erwins heißeres Geschrei zerrte mich nach und nach aus einem komatösen Schlaf an die Bewusstseinsoberfläche. Dieses Bewusstsein bestand erst mal ausschließlich aus einem höllischen Durst und sengenden Schmerzen in meinem Schädel. Kein Wunder, dass mein Körper sich danach sehnte, möglichst lange diesen Zustand zu vermeiden und wieder einzutauchen in eine traum- und empfindungslose Schwärze. Aber Gott… der Morgen nach dem Rosenmontag war selten ein Vergnügen. Doch wie beschissen dieser Tag tatsächlich werden würde, damit war wirklich nicht zu rechnen.

Dabei hatte ich mich dieses Jahr wie schon lange nicht mehr auf den Fasnetsdienstag gefreut. Das war, trotz meiner Liebe zur fünften Jahreszeit, ungewöhnlich für mich. Denn wie der Sonntag für mich der unschönste Tag des Wochenendes ist, allein weil auf ihn zwangsläufig der Montagmorgen folgt, so ist es auch ein wenig mit dem Fasnetsdienstag, der für mich immer schon mit der Melancholie des auf ihn folgenden Aschermittwochs durchzogen war.

Klar geht das nicht jedem so und vermutlich sind an kaum einem anderen Ort so große Bevölkerungsteile derart begeistert und stolz auf ihre Fasnet wie bei uns im Elztal. Andernorts ist Fasnet ja eher was für Kinder, die natürlich auch bei uns dem närrischen Treiben besonders entgegenfiebern. Auch ich hatte von klein auf einen Narren an der Fasnet gefressen. Sicher verändert sich vieles, wenn man Erwachsen wird und die Spannung und der Zauber ein wenig verschwinden - es ist ja doch jedes Jahr dasselbe. Dennoch ist das Kind in mir und vielen anderen Elztälern nach wie vor lebendig und hat einen Riesenspaß an der Sache.

Der Grund für meine diesjährige Vorfreude hatte aber nichts mit närrischen Umtrieben zu tun, ganz und gar nicht. Der Grund war 28 Jahre alt und hatte verdammt lange, verdammt hübsche Beine und auch sonst einiges zu bieten.

Ann-Sophie Klett sollte ab heute meine neue Kollegin werden. Eigentlich hätte mir bereits unser erstes Treffen alle Vorfreude und Illusionen rauben sollen. Ein Stück weit war das auch geschehen. Aber ich bin nun mal Optimist und allzu viele Highlights hat man nicht, wenn man als Kripobeamter für den Bezirk Zweitälerland, welches das Elz- und das Simonswäldertal umfasst, zugeteilt war.

Warum Ann-Sophie ausgerechnet diesem Außenbereich der Kripo zugeteilt worden war, stellte mich immer noch vor ein Rätsel. Bisher hatte ich den nicht gerade großen Berg an Nachbarschaftsstreitigkeiten, Schlägereien und Diebstählen ganz gut selbst bewältigen können. Umso überraschter war ich, als mir mein Chef, der Schondelmeier Kurt, mitteilte, dass ich ab dem 1. März eine Partnerin bekommen sollte.

Noch größer wurde die Überraschung, als sie mir vorgestellt wurde. Ich hatte eine vertrocknete Bürotante erwartet, die irgendwo abgestellt wurde, bis man sie endlich in Pension schicken konnte, und starrte dementsprechend dämlich das langbeinige, brünette Wesen an, das in der hellgelben Bluse und dem schicken grauen Rock aussah, wie der wahrgewordene Sekretärinnen-Traum.

»Salli! Wisser, Wendelin – die meisten nennen mich einfach Wende«, begrüßte ich sie herzlich und mit einer guten Portion Enthusiasmus.

Die Faszination für meine neue Partnerin hielt leider nur so lange an, bis wir uns in ersten Ansätzen einer Konservation näherten.

»Klett, sehr erfreut. Ann-Sophie Klett«, schob sie nach einer kurzen Pause lächelnd hinterher, wirkte dabei aber nicht ganz so erfreut, wie ihre Mundwinkel es suggerierten sollten.

Ich hoffte, ihre Anspannung auf die verständliche Nervosität in der Situation mit dem neuen Chef und Kollegen schieben zu können, aber mir wurde bald klar, dass die Neue wohl dauerhaft verspannt war. Ich mag es ja lieber etwas lockerer und gerade bei so einer kleinen Polizeidienstelle geht's schon recht ungezwungen zu. Bei den Frotzeleien, die bei uns Standard waren, durfte man jetzt nicht so ganz penibel sein. Genau den Eindruck machte sie aber.

»Ist dir Anne oder Sophie lieber?«, fragte ich.

»Ihr seid hier ja schnell beim du«, stellte sie immer noch lächelnd fest, aber dass dieses Lächeln nicht viel zu sagen hatte, hatte ich ja von Anfang an bemerkt. »Also Ann-Sophie ist schon ein richtiger Name. Ist da wo ich herkomme auch alles andere als selten. Also wenn schon Vorname, dann bitte auch richtig und in diesem Fall vollständig, okay?«

»Wir können auch Wisser und Klett machen, wenn das den Herrschaften recht ist. Klingt doch gut«, erwiderte ich etwas pikiert.

»Ganz wie Sie wollen«, strahlte sie gekünstelt und hatte es jetzt echt geschafft, dass es so aussah, als hätte ich das mit dem Nachnamen und dem damit zwangsläufig verbundenen Siezen so gewollt.

Ein paar Tage später rief mich der Schondelmeier Kurt an.

»Wende, deine Eltern haben doch Fremdenzimmer auf dem Hof, oder nicht?«

»Joa, das stimmt. Warum?«

»Die neue Kollegin, die dich ab März unterstützen wird, … ich habe gerade mit ihr telefoniert. Sie hat ein Problem mit ihrer neuen Wohnung. Die wird leider erst zum Wochenende fertig. Und da dachte ich, bevor sie sich irgendwo im Hotel einmietet… da könnt ihr euch schon mal richtig aneinander gewöhnen. Ich würde dir das echt hoch anrechnen.«

Wie soll man seinem Chef da widersprechen? Und gegenüber seinem Vorgesetzten gut Wetter machen, konnte ja nicht schaden.

»Sie kunnt, sie kunnt!«, rief die heisere Stimme von Opa Erwin ein weiteres Mal und ließ mich erneut aus meinem Dämmerzustand hochfahren.

Seit Opa Erwins Knie nicht mehr so recht wollten und er viele Tätigkeiten am Hof nicht mehr selbst durchführen konnte, was ihn tief in seiner Bauernehre kränkte, saß er oft stundenlang, teils mit Feldstecher bewaffnet, am Stubenfenster und blickte ins Tal. Von dort konnte man bis zur Abfahrt der B294 sehen. Da Opa natürlich die wenigen Autos auswendig kannte, die normalerweise zu der Handvoll Höfe hier oben fuhren, war es an normalen Tagen schon ein kleines Highlight, wenn ein unbekannter Wagen die Stichstraße hier hoch nahm und Opa sich fragen konnte, wer das wohl sein mochte und was der hier zu suchen hatte. Heute durfte er ja sogar mit Besuch rechnen, der mittlerweile leider etwas selten geworden war. Besonders was junge hübsche Frauen anging – nicht nur zu Opa Erwins Leidwesen.

»Wendelin, wo bisch denn du? Die Dingsbums da kunnt!«, schrie nun auch Oma Erika von unten und ich fuhr senkrecht in die Höhe.

Sofort darauf wurde mir klar, dass abrupte Bewegungen an diesem Fasnetsdienstagmorgen nichts für meinen schweren Schädel waren. Der Schmerz schoss mir dröhnend bis an die Schädeldecke und ich brauchte erst mal ein paar Sekunden auf der Bettkannte, um das Stechen hinter meiner Stirn abklingen zu lassen.

In diesen Sekunden traf mich die Erkenntnis, dass der Eindruck, den ich gleich abliefern würde, ziemlich jämmerlich sein würde. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Vermutlich stank ich wie eine Kuh aus dem Maul und sollte erst mal auf Abstand bleiben. An Duschen oder andere ausgedehnte Hygienetätigkeiten war nicht mehr zu denken. Ich hatte vielleicht noch drei Minuten, bis das Auto hier auf dem Hof einfuhr und dann weitere drei Minuten bis es unhöflich wurde, dass ich, vermutlich als Einziger, nicht zur Begrüßung herbeieilte.

Mit Glück würde sie erst mal zu einem falschen Hof fahren. Viele Navis – oder vielleicht auch deren Besitzer – versagten hier oben nämlich auf den letzten Metern.

Leider dauerte es zumindest gefühlt nur eine Minute, da hörte ich bereits das Knirschen von Reifen auf der Hofeinfahrt. Ich hatte mir schnell irgendwelche frischen Klamotten angezogen, zwei Handvoll Wassers ins Gesicht und zwei Gläser davon in den durstigen Rachen geschmissen und mit den noch nassen Händen versucht, die schlimmsten Wirbel meiner zu Berge stehende Haare anzudrücken.

* * *

»Hallo Ann-Sophie, da bisch du… äh, da sind Sie ja«, begrüßte ich den Neuankömmling und schob mich an meinen Eltern und Großeltern vorbei, die sich bereits zu einem erwartungsfrohen Empfangskomitee aufgereiht hatten.

»Darf ich vorstellen? Meine Eltern und meine Großeltern.«

Meine neue Kollegin reichte ihnen nacheinander die Hand.

»Ann-Sophie Klett. Es ist wirklich sehr freundlich, dass Sie mich vorübergehend bei Ihnen wohnen lassen.«

»Passt schon«, meinte mein Vater. »Machen wir doch gern«.

»Schön haben Sie es hier.«

Der Blick von unserem Hof hinab ins Tal war wirklich toll. Meist wurde einem das aber auch erst wieder bewusst, wenn man von einem Außenstehenden darauf hingewiesen wurde.

»Dankeschön. Heut ist ja ein absolutes Mistwetter. Aber Sie sollten mal im Frühling hier stehen, wenn die Apfel- und Mirabellenbäume hier entlang der Straße blühen, oder im Sommer, wenn auf den Feldern der Wind Wellen in die Weizenfelder wirft und die Sonnenblumenfelder in der Sonne leuchten. Wenn Schnee liegt, ist es natürlich etwas schwierig hier, da kann es den Hang runter eine gefährliche Schlitterpartie werden und man braucht hoch einiges an Schwung. Da muss man beten, dass einem kein anderes Fahrzeug entgegenkommt. Aber schön anzuschauen sind die schneebedeckten Felder und Höfe, die sich dann wie schlafende Riesen unter Schneekuppen verstecken, auf jeden Fall«, schwadronierte mein Vater enthusiastisch drauf los.

Leuchtende Sonnenblumenfelder? Schlafende Riesen? Nicht nur ich schien heute Morgen etwas neben der Spur zu sein.

»Isch gut, Ralf, ich glaub, sie het's verstande.« Beschwichtigend legte meine ebenfalls irritierte Mutter meinem Vater eine Hand auf den Arm. »Er isch halt sehr stolz auf seinen Hof«, versuchte sie mit Blick auf Ann-Sophie entschuldigend zu erklären.

»Auf meinen Hof!«, brummte Opa Erwin.

Der Wisserhof stand hier schon seit Generationen, was irgendwie schön war und irgendwie nicht, weil mit den Generationen ging es so ein bisschen zu Ende. Also jetzt nicht, weil ich keine Kinder und derzeit auch keine passende Frau dafür in Aussicht war, was laut Opa Erwin mit über 30 eine Schande war. Zumal ich seiner Meinung nach ja gar nicht mal so hässlich wäre. Komplimente waren nicht so seine Stärke. Aber das ist ein anderes Thema.

Das Generationenproblem hatte eine andere Ursache. Vorhanden wären sie schon, denn auf dem Hof lebten mehrere Generationen zusammen. Auf der untersten Etage meine Großeltern, darüber hatte ich meine Wohnung und nebendran noch zwei Fremdenzimmer, die aber kaum mehr genutzt wurden, seit alles nur noch online gebucht wurde. Den Trend hatten mein Opa und meine Oma etwas verschlafen, aber das war ihnen ganz recht so. Im Prinzip war es nämlich so, dass die Fremdenzimmer ihnen mittlerweile zu viel Arbeit machten. Das war ja auch völlig in Ordnung, immerhin waren beide schon an die 90. Und so konnte man es auf die Digitalisierung und den »neumodischen Quatsch« schieben und das Gesicht wahren und musste sich nicht eingestehen, dass es anders auch gar nicht mehr gegangen wäre. Nur ganz selten kamen noch ein, zwei Stammgäste, die aber nicht viel jünger als Oma Erika und Opa Erwin waren und eigentlich mehr Freunde, sodass hier das Wort Fremdenzimmer sowieso deplatziert war.

Unser Hof war ein typischer, stattlicher Schwarzwaldhof, der sich in die Schräglage des Hanges einfügte. Aufgrund des Hangs hatte die Hofrückseite keine Steinwand, sondern ein großes Tor, sodass man ebenerdig in die Tenne, also in das riesige Dachgeschoss über Stall- und Wohnteil des Hofs, gelangen konnte. In der Tenne wurde Heu und Stroh vom Feld eingefahren, das durch offene Bereiche auf den darunter befindlichen Heuboden fiel. Vom Heuboden wiederum konnten dann die täglich benötigten Heumengen durch ein Loch im Boden in den Stall hinabgeworfen werden. Der Stall befand sich in der hinteren, dem Hang zugewandten Gebäudehälfte. In der vorderen, dem Tal zugewandten Seite, befand sich der Wohnteil. Die Front mit den Holzbalkonen war im Sommer stets mit endlos vielen Geranien verziert, die Omas ganzer Stolz waren.

Gegenüber der Straße, die unser Hofgrundstück durchschnitt, lag das ehemalige Leibgedinge, in dem meine Eltern lebten. Meine Eltern waren beide berufstätig und halfen am Hof aus, wo sie konnten. Aber eigentlich auch mehr aus Gewohnheit und um den Frieden zu wahren. Für Opa Erwin war das schon keine würdige Nachfolge, trotz aller Mühe, die meine Eltern investierten.

Doch ich schwarzes Schaf hatte seit einer etwas schwierigen Jugendphase klipp und klar gemacht, dass ich keinen Bock hatte, den Hof zu führen. Immer, wirklich jeden einzelnen Tag, sogar an Weihnachten, Ostern, Fasnet musste man verdammt früh aufstehen, um den Stall auszumisten, den Kühen Futter zu geben und dann konnte man wegen den doofen Viechern praktisch nicht in Urlaub fahren. Und das Ganze quasi ohne sicheres, geregeltes Einkommen – danach stand mir so gar nicht der Sinn. Zumal ich auch immer wieder live mitbekam, wie oft es wegen Kleinigkeiten Streit zwischen meinem Opa und meinem Vater kam. Jeder hatte seine eigenen Ansichten, wie dies und jenes am besten gemacht werden sollte.

Auch wenn es meinen Großeltern, vor allem Opa Erwin, das Herz brach, wenn er daran dachte, dass sein Hof, der an dieser Stelle schon seit sechzehnhundertschieß-mich-tot stand, nach seinem Tod wohl nicht in seinem Sinne weitergeführt werden würde.

Ich liebte meine Großeltern wirklich, aber – das warf jetzt kein so gutes Licht auf mich – ich konnte nicht mein ganzes Leben nach ihnen ausrichten, nur um ihnen einen Gefallen zu tun. Und jeder, der das nicht gut findet, sollte sich überlegen, ob er das tun wollte. Ich wollte es jedenfalls nicht und das führte, bei aller Zuneigung, doch immer wieder zu Streit.

»Jetzt aber rein in die gut Stube! Nit, dass sich noch einer verkältet!«, rief meine Oma und schob Ann-Sophie ins Haus.

Auf dem extra mit einer handbestickten Tischdecke versehenen Esstisch in der Stube war bereits eingedeckt worden – sogar mit dem uralten klobigen Silberbesteck, das wenn schon nicht schön, meiner Oma nach zumindest wertvoll war.

Über all dem wachte im »Herrgottswinkel«, also über dem Eck der Sitzbank, der gekreuzigte Heiland, eine hölzerne Mutter-Gottesskulptur und ein halbes Duzend kleiner Engel- und Heiligenbildchen, damit es dem Essen auch ja nicht an göttlichem Segen mangelte. Obwohl Oma das gar nicht nötig hatte. Sie war eine fantastische Köchin, sofern man keinen Wert auf fett- und kalorienreduzierte Kost legte. Auch wenn das Opa Erwin natürlich nicht davon abhielt, immer etwas zum Nörgeln zu finden. Gerade in den letzten Jahren gewann er mehr und mehr den Eindruck, dass das Fleisch immer zäher wurde. Für mich war viel wahrscheinlicher, dass dieses Phänomen mit seinem Kauapparat zusammenhing, aber ich wollte keinen unnötigen Streit anzetteln und behielt das stets für mich.

»Komm, setzt dich hi, Maidli, ich hob e schöni Nudelsupp gkocht«, sagte Oma Erika in ihrem besten Hochdeutsch und eilte zum Herd. »Mit extra viel Rindfleisch, solang mir noch dürfe«, ergänzte sie schelmisch lächelnd im Hinblick auf den morgen anstehenden Aschermittwoch, den Beginn der Fastenzeit. Da war Fleisch natürlich strengstens verboten. Keine Ahnung, wie ich das 24 Stunden aushalten sollte. Danach nahmen wir das bis zum Karfreitag zum Glück nicht mehr so genau.

»Oh, ähm, vielen Dank.« Ann-Sophie rutschte auf die Eckbank. »Das ist wirklich sehr nett, aber es ist so, ich bin Veganerin.«

»Veganerin?«, fragte Oma Erika verwirrt. »Was isch au des?«

»Weißsch, Oma«, mischte sich da mein Vater ein. »Des isch eine Ernährungsform, bei der man ganz auf tierische Produkte verzichtet. Des isch ziemlich gut fürs Klima, weil man da viel CO2…«

»Gar kei Fleisch?«, unterbrach ihn die Oma entsetzt, »Ja aber, wie soll ma da zu Kräfte kumme?«

»Noch'm Krieg, da ware mir froh, überhaupt ebbis zum Bisse z'ho, do hätte mir uns solchi Extrawürscht nit erlaube könne«, grummelte Opa Erwin und nahm sich ein großes Stück Rindfleisch aus der Suppe.

»Aber des isch doch kei Problem«, versuchte meine stets um familiäre Harmonie bemühte Mutter die Situation zu entschärfen. »Ich hob hit Morge e gonz leckeres Holzofebrot bache. Do mache wir e wing frischi Butter drauf, donn schmeckt des au gonz wunderbar.«

»Ja, also Butter… das ist ja auch ein tierisches Produkt…«

»Au kei Butter?! Ja, aber den mocht ma doch us Milich, do isch ja donn kei Fleisch drin.«

»Ich möchte gar keine tierischen Produkte essen«, erwiderte Ann-Sophie, der das ganze Gespräch zusehends unangenehm wurde. »Kein Fleisch, keine Eier, keine Milch und auch keine Butter.«

»Frisst des Maidli nur Gras oder was«, murmelte Opa kopfschüttelnd aber leider laut genug, dass es vermutlich auch Ann-Sophie gehört hatte, und Oma stellte den Suppentopf zurück auf den Herd.

Na, das konnte ja noch heiter werden, denn dass auch die bestmöglich vorgetragenen Argumente meinen 91-jährigen Opa nicht davon abhalten würden Veganismus für bescheuert zu halten, war augenscheinlich allen Anwesenden klar.

Zum Glück klingelte gerade in diesem Moment mein Diensthandy.

* * *

»Na, das ging ja schnell. Kaum sind Sie hier, schon haben wir eine Leiche«, sagte ich in die Runde und ließ mein Handy zurück in die Hosentasche gleiten.

»Was?! Wer isch tot?«, wollten alle Familienangehörigen sofort wissen.

»Dienstgeheimnis«, antwortete ich und zwinkerte meiner ziemlich erleichtert wirkenden neuen Teamkollegin, die gerade überlegte, wie sie sich am geschicktesten aus der Eckbank zwängen sollte, vertraulich zu.

»Sunsch sagsch es doch au immer«, schmollte Opa Erwin wenig schmeichelhaft und erntete dafür gleich strafende Blicke von mir und, wohl aus Gewohnheit, auch von seiner Frau.

»Also, was ist passiert?«, wollte Ann-Sophie gleich wissen, als sie den Schlüssel ins Zündschloss steckte. Meinen Wunsch, dass doch lieber sie fahren möge, hatte sie mit vielsagend hochgezogenen Augenbrauen quittiert. Hoffentlich hatte ich keine so starke Fahne.

»Ein toter Schuttig, …«

»Bitte?«

»Ach ja … also, die Narrengestalt von Elzach, dem nächsten Städtchen hier, nennt sich Schuttig.«