9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Youcanprint

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

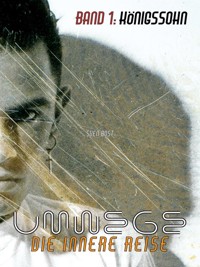

Umwege. Die innere Reise. Band 1: "Königssohn" ist der erste Teil eines autobiografischen Romans in dem der Autor seine Kindheit und Jugend in Krefeld am Niederrhein beschreibt. Eindringlich wird beschrieben wie er später als junger Mann beginnt, sich in einem Lebensstil aus Nachtleben, Drogen und Sex zu verlieren. Hautnah begleitet der Leser dieses Leben: Den frühen Tod des Vaters, die behütende Liebe der jungen, ängstlichen Mutter, den sozialen Abstieg und die Probleme, die sich daraus auf dem Gymnasium für den heranwachsenden Teenager ergeben. Der junge Sven macht aber auch freudvolle Entdeckungen: Er erfährt die erste Liebe, entdeckt das Zeichnen für sich und findet später aufgrund seines Talents einen Job in einer Werbeagentur, der ihm viel Freude macht. Es hätte alles gut werden können, wären da nicht die Verlockungen eines jungen, wilden, ungezähmten Lebens...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Prolog

Geburt

Die junge Familie

Kempen

Krefeld

Schwarz

Nordstaatler

Grundschule

Fußball

Die Geiers

Münkerstraße

Der Königssohn

Ferienlager

Das Moltke

Das Ende der Kindheit

Homecomputer

Klassenclown

Bellum gallicum

Coburg

Titten und Lokomotiven

Das Grünauge vom Gymnasium

Thor

Realschule

Tanz der Schmetterlinge

Werbung

Los Penoliñas

Flammenrot

Sonnenbank

Movies

Königsburg

Zivildienst

Hamburg

Moby Dick

Epilog

Titel | Umwege. Die innere Reise

Autor | Sven Bost

ISBN | 9783989230408

© 2024 - Alle Rechte sind dem Autor vorbehalten

Dieses Werk wird direkt vom Autor über die Self-Publishing-Plattform Youcanprint Verlag veröffentlicht, und der Autor besitzt alle Rechte daran exklusiv. Kein Teil dieses Buches darf daher ohne die vorherige Zustimmung des Autors vervielfältigt werden.

©Sven Bost 2023

Alle Rechte vorbehalten.Kontakt: [email protected]

Ich widme dieses Buch:

Meiner Mutter, meinem Vater und Sandra.

Vorwort

Dies ist der Moment, auf den ich hingearbeitet habe. Genau diesen Augenblick hatte ich beim Schreiben im Sinn: Deine Augen lesen diese Zeilen.

Denn jeder Künstler baut eine Brücke zu seinem Publikum und sein Werk ist erst dann vollbracht, wenn sie schließlich beschritten wird.

Du schreitest mir von nun an mit jedem gelesenen Wort entgegen. Schritt für Schritt.

Wir gehen also aufeinander zu, wenn man so will.

Ich strecke meine Hand schreibend aus und Du ergreifst sie lesend. Ist es nicht wunderbar? Wir treffen uns, wenn man so möchte, in der Mitte.

Auf den folgenden Seiten findest du die besten Worte, die mir einfallen wollten, um meine Geschichte zu beschreiben. Ich habe diese Worte sehr sorgfältig gewählt und so gut ich es vermochte aneinandergereiht. Ich habe mich wirklich bemüht, mich selbst in jedes Wort hineinzugeben, habe mit aller Macht versucht auszudrücken, wer ich bin, wer ich war und was ich auf der Reise meines Lebens erfahren konnte. Die Vorstellung, dass Du es tatsächlich eines Tages lesen könntest, trieb mich beim Schreiben immer an. Und jetzt ist es soweit. Es bedeutet mir viel.

Der Schreibprozess hat mich Jahre gekostet. Jedoch, am Ende wusste ich: Das Schreiben war ein wichtiger Teil der Reise. Es ist wertvoll, am Ende des Lebens noch einmal zurückzuschauen und genau hinzusehen. Die Chance, dass es gelingen könnte, dass wir uns schließlich auf diese Weise begegnen, diese Vorstellung ließ mich Schritt für Schritt voranschreiten, Wort für Wort. Auch wenn es manchmal recht schwer fiel, den eigenen Fehlern so klar ins Auge zu schauen, so war es ebenso vergnüglich, die schönen Dinge noch einmal zu durchleben. In diesem Moment sitze ich also in der Vergangenheit und tippe diese Zeilen, während ich mir ausmale, wie du sie in der Zukunft lesen wirst.

Ich bin hier und du bist da. Und doch spüre ich Dich. Dieser Umstand hebt die Zeit scheinbar auf. Ich schreibe dir entgegen. Und wenn es auch den Anschein haben mag, dass ich nur von mir berichte, am Ende wirst Du sehen, dass es nicht weniger auch um Dich geht. Das ist für mich überhaupt der schönste Gedanke, dass Du beschenkt und bereichert aus der Lektüre dieses

Buches, aus unserer Begegnung, hervorgehst.

Es wird ein wilder Ritt werden, soviel sei Dir gewiss. Lass Dich nicht abwerfen. Ich schreibe diese Dinge nicht auf, weil ich meinen Lebenslauf für derart außergewöhnlich halte, dass er der Nachwelt unbedingt in schriftlicher Form erhalten werden muss. Das ist er nicht und Du wirst das schnell feststellen. Die Außergewöhnlichkeit, wenn sie überhaupt vorhanden ist, findet auf einer anderen Ebene statt. Deswegen nannte ich es die „innere“ Reise. Denn alles, was wir auf der äußeren Handlungsebene erleben, erscheint mir letztlich weniger wichtig, als die innere Dimension, als all jene Prozesse, die "in" uns stattfinden. Im Inneren erfahren, spüren und lernen wir.

Wenn du Musik hörst, dann ist die Schönheit in Dir. Die Freude und der Genuss an der Musik finden inwendig in Dir statt. Dort geschieht der Reichtum, während außen nur Töne und Schallwellen sind. Die Musik wäre ohne das innere Empfinden des Zuhörers sinnlos und leer. Wertvoll ist das, was du dabei erfährst und fühlst.

Ich bilde mir ein, dass der Grund und Ursprung dieses Buches über die reine, eitle Geltungssucht hinausgeht. Auch wenn ich gerne zugeben will, dass ich reichlich davon hatte und auch heute noch, obwohl es schon viel weniger geworden ist, immer nicht absolut frei davon bin. Es mag also sein, dass etwas davon durchdringt, wofür ich im Voraus um milde Nachsicht bitte.

Es ist ein schonungslos ehrliches Buch. In mir lief lebenslang ein komplexer Gedankengang ab, wie ein ständiger innerer Monolog. Diese unaufhörlichen Formulierungen in meinem Geist liefen fast zwangsläufig darauf hinaus, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben würde.

Manchmal war dieses Denken wie ein Sortiervorgang, dann wieder wie eine Rechtfertigung, fast wie ein Plädoyer vor Gott oder dem himmlischen Gericht. Zeitlebens waren meine Gedanken oft wie ein Vortrag, als wäre mein ganzes Sein dazu angelegt, das erfahrene Leben in Formulierungen zu gießen. Ich stellte irgendwann fest, dass diese Art des Denkens die eines Autoren ist. Auch wenn ich mich nicht als Schriftsteller, Philosophen oder Intellektuellen empfinde, so suchte ich dennoch ständig nach Sätzen und Worten, die formulieren sollten, was in mir vorging. Doch zu wem sprach ich da, so allein in meinem Kopf?

Irgendwie musste das letztlich also raus. Dieses Buch kam somit ganz natürlich aus meinem Inneren hervor, so wie Wasser einer Quelle entspringt. Jetzt lache ich. Es mag vielleicht sein, dass ich nur hilflos verrückt bin und dies Buch das schrecklichste Machwerk aller Zeiten ist. Also in diesem Falle täte es mir wirklich leid. Ich kann es nur schreiben. Bewerten muss es jeder selbst.

Ob es nun die Tat eines Geisteskranken, ein Meisterwerk oder irgendwas dazwischen ist, überlasse ich Dir und der übrigen Welt zur Beurteilung. Mein Job war nur das Erleben und das Schreiben.

Am Ende wirst Du schon selbst entscheiden, was davon zu halten ist.

Du wirst auch sehen, dass wir uns ähneln. Selbst wenn Du wahrscheinlich einen ganz anderen Lebensweg hattest als ich, so stellen sich Dir, auf Deiner individuellen “inneren” Reise, auf Deiner ureigenen Route durch das Leben, letztlich doch die gleichen Dinge. Sie werden anders gewichtet sein, sicherlich, sie kommen anders daher, aber im Grunde erfahren wir alle die selben Wahrheiten. Auch Du wirst eine Menge Gedanken und Emotionen durchlebt haben. Dir wird auch die Angst und die Liebe auf Deinem Weg begegnet sein. Auch wirst Du den Zweifel kennen und den Schmerz. Ebenso natürlich die Freude, den Mut und das Vertrauen und leider auch die Enttäuschung. Auch Du hast einen Körper, einen Verstand und eine Seele und deswegen sind wir beide letztlich gar nicht weit voneinander entfernt.

Du bist, wie ich, geboren und seitdem auf deinem Weg. Es kann nicht anders sein. Bloß verlaufen Deine Umwege möglicherweise in anderer Richtung. Das mag sein, aber am Ende führen sie doch alle auf die Spitze des selben Berges. Und jetzt in diesem Moment, in dieser Zeile und mit diesem Wort berühren sich unsere Lebenswege. Ich möchte Dir sagen, wie sehr ich mich darüber freue.

Wenn Dir dieses Buch nur in einem Detail, in einer Winzigkeit, einen Anfang für ein kleines Licht einer beginnenden Erkenntnis schenken kann, dann würde es mich von Herzen freuen, dann hätte ich Dir etwas gegeben, etwas beigetragen zu Deinem Leben. Das wäre großartig! Aber wenn es Dich am Ende nur gut unterhält, dann ist das eigentlich auch gut genug für mich.

Mit einem Lächeln.

Prolog

Das Ewige hat keinen Anfang.

Deshalb setzen wir einfach irgendwo ein. Ganz so, als steckte man wahllos einen Finger ins uferlose Meer. Irgendwo im Unendlichen lassen wir diese Geschichte einfach beginnen.

Und somit fängt alles seltsamerweise mit einem Piepton an. Da ist einzig die perfekte Dunkelheit und darin dieses banale, elektronische Geräusch. „Piep“. Nach einem Moment der Stille wiederholt es sich. „Piep“. Darunter ist noch ein weiteres Geräusch zu hören. Es ist das Geräusch von Luftblasen, die im Wasser aufsteigen und an der Oberfläche zerplatzen.

Etwas blubbert unter dem Piepton hinweg. Ich kenne dieses Geräusch. Es hört sich so an, als würde ein Kind durch einen Strohhalm unablässig Luft in ein Glas mit Wasser pusten. Allerdings scheint es niemals Luft dabei zu holen. Das sanfte Blubbern ist kontinuierlich.

Dann zeigt sich in der Schwärze ein Streifen aus Licht, eine wagerechte, leuchtende Linie wie ein Horizont. Sie weitet sich, nach oben und unten wachsend, zu einem Spalt aus Licht. Meine schweren Augenlider öffnen sich langsam und kraftlos. Das Licht schmerzt fast in den Augen und erst allmählich bilden sich verschwommene Formen darin. Als diese tanzenden Silhouetten sich langsam schärfen, als die Farben beginnen zu strahlen, bilden sie die Szenerie eines Krankenzimmers. Ganz öffnen sich meine Augen nicht, aber das schleierhaft Gesehene reicht aus, um mich ungefähr zu erinnern, wo ich bin.

Es ist die Intensivstation. Sehr langsam setzt sich in meinem trägen Geist zusammen, wo ich mich in Raum und Zeit befinde. Ich sehe Monitore, viele Schläuche und Kabel und die Vakuumpumpe neben dem Bett. Sie ist es, die unablässig blubbert. Aus der Pumpe führt ein dicker, durchsichtiger Schlauch zu meinen Körper. Er verschwindet seitlich in meinen Brustkasten zwischen zwei Rippen.

In dem Schlauch gleitet Eiter, langsam, zähflüssig und dick wie Pudding und er vermischt sich mit Schlieren von Blut. Auf der anderen Seite des Bettes sehe ich viele bunte medizinische Skalen auf verschiedenen Monitoren leuchten. Es sind meine Vitaldaten. Temperatur, Puls, Herzkurve. Abstrakte Linien in Diagrammen. Die Aktienkurse meiner Lebensenergie. In meiner Nase ist ein Schlauch, der mich mit Sauerstoff versorgt und auf meiner Brust kleben EKG-Elektroden, von denen ein Kabelstrang zu einem Messgerät führt. Auch an meinem Zeigefinger hängt etwas. Es ist das Pulsmessgerät.

In meinem Hals ist ein sogenannter „Zentraler Venenkatheter“ installiert, ein Zugang in meine Halsvene, über den mir Medikamente zugeführt werden. Schemenhaft sehe ich den Galgen mit der kopfüber hängenden Flasche, von der eine durchsichtige Flüssigkeit beständig in einen dünnen Schlauch tropft. So bin ich irgendwie völlig verheddert und gebunden, von all den Kabeln und Schläuchen. Aber mir fehlt ohnehin die Kraft, mich groß zu bewegen. Ich begreife, dass das monotone Piepen meinen Puls wiedergibt. Darunter das leise und permanente Blubbern der Vakuumpumpe, die dabei helfen soll, dass mein linker Lungenflügel sich wieder entfaltet.

Schemenhaft erinnere ich mich für eine Sekunde an das Röntgenbild, das mir ein Arzt gezeigt hatte. Darauf hatte ich gesehen, dass mein linker Lungenflügel, zusammengeschrumpelt wie ein durchgekautes Kaugummi in der unteren Ecke meines Brustkastens liegt, umgeben und verklebt von zähem, dickem Eiter in dem auch mein Herz pumpt. Sonderbarerweise bin ich ganz ruhig. Ich bin trotz dieser Lage so gelassen, als ginge mich all dies gar nichts mehr an.

Und dann sinken meine Augendeckel wieder zusammen und das Krankenzimmer verschwindet mitsamt dem ganzen Piepen und Blubbern wieder hinter den schwarzen Hälften meiner sich schließenden Lider.

In meinem Traum falle ich in ein uferloses Grau. Flach wie ein stiller, vom Wind unberührter Ozean liegt die Aschewüste. Ein silberner Himmel streckt sich darüber zu fernen Horizonten aus. Horizonte, die so weit entfernt liegen, dass man sie am Rande dieser Unendlichkeit nur erahnen kann. Ich bin mir sogar unsicher, ob es hier überhaupt einen Horizont gibt!

Denn tatsächlich fehlt hier, wo immer dieser fremde Ort auch sein mag, eine Trennung zwischen Himmel und Erde. Sie lässt sich in keiner der vier Himmelsrichtungen ausmachen. Alles verläuft einfach in einer diffusen Tiefe zu einem einzigen und makellosen Grau.

Ich frage mich: „Bin ich jetzt gestorben?“ Meine Hand greift in den Staub zu meinen Füßen. Er ist so leicht und weich, dass ich ihn weder festhalten noch wirklich spüren kann. Er entzieht sich, verfliegt, zerrinnt, bleibt unwirklich wie der ganze Ort.

Mit zusammengekniffenen Augen sehe ich mich um. Diese Landschaft enthält nichts. Keine Pflanze, kein Haus, keinen Berg, keinen Baum, keinen Fluss, nicht einmal einen kleinen Stein...Nichts bewegt sich darin, kein Lebewesen, kein Wind. Es ist so absolut still, dass kein noch so winziges Geräusch zu vernehmen ist.

Ich bin in einem vollkommen ereignislosen und weitem, silbergrauen Raum, der sich endlos erstreckt, soweit mein Auge reicht. Diese gegenstandslose Leere ist ein Schock. Ich kann es nicht fassen! Denn da ist nichts zu fassen.

Mein Blick fällt unaufgehalten in trübes, endloses Grau. Jedoch waren meine Augen immer Details und Inhalte gewohnt. Zeitlebens war die von mir erblickte Welt voller Dinge, Farben, Formen und Kontraste gewesen und in ihrer Vielfältigkeit so überquellend, dass ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt meines Daseins auch nur ansatzweise die Chance gehabt hatte, nur eine Sekunde davon in all ihren Facetten erfassen zu können. Dieser lebendige Überfluss des Seins war permanent um mich gewesen. Das war ich gewohnt.

Von dieser immerzu auf mich zuströmenden Fülle, war ich nun in diese graue Leere gefallen. Die Absolutheit dieser Leere ist erschreckend! Es ist eine Vollbremsung in ein einsames Nichts hinein, die mich sofort spüren lässt, welchen Reichtum ich soeben verloren habe. Die absolute Inhaltslosigkeit meines jetzigen Ausblicks ist ein dumpfer, trockener Schlag. Der gefühlte Verlust ist unermessbar. Nun ist es tatsächlich so, als sei alles zu Ende.

Konnte das sein? War ich tot? Und war dies der Tod? Endloses Grau?

So weit ich die Augen auch aufreiße: Es gibt nur noch diese, sich in der Weite verlierende, Aschewüste. In mir steigt ein unheilvoller Gedanke auf: “Ob dies nun die Strafe für mein vertanes Leben ist? Für alle Ewigkeit allein im Nichts? Ist so der Tod, das Jenseits?”

Wäre das nicht noch viel schrecklicher als eine Hölle, in der es wenigstens noch ewige Qualen, Feuer und den Teufel gab? „Ist dies die wahre Hölle?“ Ist sie einfach anders, als man sie sich ausgemalt hat? Was wusste man schon?

Vielleicht war dies in der Tat die schlimmste Strafe: Die niemals endende Qual der absoluten Leere.

Mangels eines Anhaltspunktes beginnt mein Auge hilflos ins Leere zu greifen. Es verliert jede Perspektive. Orientierung lässt sich nun nicht mehr finden und alles verschwimmt zu einem einzigen und untrennbaren Grau. Und weil es nichts gibt, höre ich selbst fast auf zu existieren, denn selbst ein „Ich“ ergibt keinen Sinn mehr, wenn es in der absoluten Leere steht. Ich verliere das Gefühl für nah und fern. Blick, Verstand und Hoffnung greifen ins Nichts.

Mein Verstand wehrt sich noch: „Es kann diese Landschaft nicht geben!“ Zu perfekt und makellos ist sie in ihrer Leere, ohne jede Schwankung oder veränderliche Struktur.

“Oder bin ich in einem Traum? Einem leeren Traum?”

Diese Gedanken hallen unbeantwortet in mir und ein grausiger Schrecken sticht mir dabei ins Herz. Ich stehe ratlos. Eine einsame Figur in einem konturlosen Aschemeer. „Irgendetwas muss es doch geben. Einen Halt. Einen Ausgangspunkt.“ Aber alles fehlt. Nur „Ich“ scheine noch da. Noch bin ich hier gegenwärtig, aber wie lange noch? Würde ich nicht letztlich auch verblassen und zu grauem Nichts werden, wenn da einfach nichts mehr war, was mein Bewusstsein umfangen konnte?

Stehe ich hier seit Sekunden? Oder sind doch schon Minuten vergangen? Gar Stunden? Selbst die Zeit löst sich in dieser kontrastlosen Tristesse immer weiter auf, weil sie ihre Bedeutung verliert. Wo es keine Veränderung gibt, existiert auch keine Zeit. Dieser ewige Moment verändert sich in keiner Form. Und auf diese Weise ergibt auch die Frage: „Wie lange bin ich schon hier?“ keinen Sinn mehr. Das mochte sein oder auch nicht.

Was war schon „lang“? Gemessen woran? ...So zerrinnt auch dieser Begriff, weil er leer und unbedeutend geworden ist, wie alle anderen Worte auch. Wo es nichts gab, bedurfte es auch keiner Worte mehr. „Überhaupt..“ so wird mir langsam klar:„.. ist jedes Denken sinnlos hier!“.

Aber war es das nicht schon immer gewesen? Auf einmal ist mir, als sähe ich die Sinnlosigkeit aller menschlichen Denkversuche ganz klar vor mir. Ich recke die Arme nach oben, wo eigentlich immer ein Himmel gewesen war und rufe ins Grau: “Da ist nichts worüber man nachdenken muss!”

Asche zu Asche. Staub zu Staub. Im Leben hatte ich mich wund gedacht über Alles und Jedes. Jetzt wird mir das Geplapper in meinem Inneren zunehmend suspekt. Der lebenslange Versuch zu verstehen, was das Leben sei, was die Welt bedeutete, und was „ich“ darin für eine Rolle spielte, erscheint nun nahezu sinnfrei. Mit einem Mal bin ich die ewigen Wiederholungen meiner Gedankenschleifen leid. Es kommt mir plötzlich alles vor wie ein einziges, schwachsinniges Gebrabbel. Mein Hirn hatte, solange ich lebte, das Wunder der Existenz immerfort zu einem undefinierbarem Brei aus Vokalen und Konsonanten zerkaut. Die Begriffe, die Worte und die Namen der Dinge beginnen sich nun immer weiter aufzulösen. Sie zerfallen alle der Reihe nach, zerbröseln zu Belanglosigkeit, zu leeren Hülsen ohne wahren Inhalt und werden schließlich zu Asche.

Leise beginne ich zu ahnen, auf welcher Asche und in welcher Wüste ich hier stehe. So stetig, wie die Wellen des Ozeans ans Ufer schlagen, so unermüdlich wie das Meer sich bewegt, so hatte ich immerzu gedacht. Das Denken hatte sich in mir aufgetürmt. Ganze Städte, ganze Welten, hatte ich durch unablässiges Denken und Grübeln erschaffen.

Ich hatte Überlegung auf Überlegung gepackt. Und jetzt, nach Jahrzehnten der peniblen und mühevollen Sortierung von Sinneseindrücken, Erfahrungen und gelernten Informationen, nachdem ich ein Leben lang versucht hatte, mir alles zurechtzulegen, fällt dieser ganze, umfassende Denkprozess, der mein Lebenswerk war, einfach in sich zusammen.

Die ganze erdachte Stadt bricht ein. Meine Gedankenwelt beginnt unterzugehen. Alles zerrieselt zu Asche. Der Versuch alles verstehen zu wollen, ist mit einem Mal vergeblich und vollkommen sinnlos.

Nein! Er war es immer schon! Und das sehe ich nun. Von außerhalb blicke ich noch einmal auf dieses monströse Konstrukt aus zusammengepappten Überlegungen, auf die riesige Gedankenstadt, aus der die kühnsten meiner Vermutungen wie gläserne Wolkenkratzer herausstechen.

Ich sehe dort ganze Hallen voller Glaubenssätze, die wie die Goldbarren darin aufgestapelt liegen, weil sie einmal als wertvoll angesehen wurden. Ich erblicke die überfüllten Containerhäfen mit dem angeschwemmten Halbwissen aus aller Welt.

Alles ist gestapelt und aufeinandergesetzt und verbunden durch lichtschnelle, assoziative Verbindungen, durch Straßen und Autobahnen, die bis weit hinaus zu den Spekulationsflughäfen reichen. Von dort aus hatte ich regelmäßig versucht ins Universum zu starten. Lebenslang hatte ich an dieser, meiner eigenen Weltenerklärung gebaut, vom ersten Bauklotz an, den ich mir als Säugling in meinen Mund geschoben hatte, um ihn mit Lippen und Zunge abzutasten.

Irgendwo unter meinem ältesten Gebäude musste diese Erfahrung als Grundstein liegen, die ersten Gedanken zu dem Thema: “Was ist eckig?” und “Was ist Holz?” Wie ein Millionenheer von Ameisen waren meine Gedanken seither gerannt und sie hatten alles geschichtet und aufgetürmt. Bis zum heutigen Tage hatte ich irgendwie versucht alle Aspekte der Welt, die mich umgab, in einen großen Zusammenhang einzusortieren, als sei es der Sinn des Lebens, alles in seinem Verstand zu begreifen und abzubilden.

Doch nun sackt das ganze gigantische Gedankenimperium in sich zusammen. Die mächtigen Gedankentürme knicken tosend ein, neigen sich im Fallen wie gesprengte Wolkenkratzer, sinken in sich zusammen, breiten sich zu grauen Staubwolken aus und regnen zuletzt als feine inhaltslose Asche nieder. All die Mühe, all die Zeit, wird nun hinfällig. Alles klappt im Hier und Jetzt wie ein Kartenhaus zusammen. Die gedankliche Lebensleistung, sie stürzt wie der Turm zu Babel.

Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und augenblicklich ist diese ganze Kraftanstrengung vergessen. Sie entgleitet mir, wie ein Satz, dessen Anfang man schon vergessen hat, während man ihn noch nicht zu Ende gesprochen hat. Der lebenslange Erklärungsversuch in mir kollabiert und verschwindet, wird zu Asche.

Mag sein, dass es ein paar ganz gute Überlegungen in diesem gigantischen Konstrukt gegeben hatte, aber letztlich waren es allesamt nur Gedanken und wer mochte ihren Wert schon bemessen?

Mein Verstand war im Begriff in seinem eigenen, ewigen Gedankenfeuer, in seinen entzündlichen Denkprozessen, selbst zu verbrennen. Mit welcher Macht hatte ich, in den ständig lodernden Flammen des Geistes stehend, mich doch bemüht alles zu begreifen? Wie sehr hatte ich doch lebenslang versucht, das bestmögliche Licht meiner Intelligenz auf alles zu werfen?

So viele Jahrzehnte der Denkarbeit brachen nun einfach krachend zusammen. Mein gesamter Gedankenkosmos, den ich in meinem immerwährenden Streben, die Existenz zu verstehen und abzubilden, geschaffen, kartografiert und vernetzt hatte, brannte lichterloh ab. Übrig blieb die Asche Alexandrias. Was für ein Scherz.

„Wie albern ist doch all das Gedenke im Nachhinein?“ flüstere ich nun. Es ist aber einerlei, denn auch dieser letzte Gedanke zerrieselt schließlich zu feinen Aschepartikeln und sinkt gen Boden. Und dann wird es still. Und diese Stille ist Alles und Nichts und das Einzige, was wirklich wahr ist.

Mit der Deutung löst sich auch die Bedeutung auf. Sie verliert sich ohne jeden Nachhall. Sie verschwindet spurlos.

“So wie ich selbst in diesem Aschenstaub umherwandere, ohne eine Spur zu hinterlassen!” stelle ich fest, als ich mich umdrehe und hinter mir keinen einzigen Fußabdruck entdecken kann.

“Ich hinterlasse also nichts! Spuren keiner Art!” Das war ebenso erlösend wie bedrückend. Sollte von mir wirklich nichts bleiben können? Diese Asche zu meinen Füßen schien das Endprodukt der völligen Verbrennung zu sein und nichts steckte mehr in ihr. Alle Kraft, jede Struktur, war aus diesem Boden gebrannt, sodass er als völlige Belanglosigkeit, substanzlos, schwach und weich, zurückblieb. Der informationslose Staub der Zeiten schweigt, weil es nichts zu sagen gibt. Mag er dereinst auch Hochkultur und Königreich gewesen sein, jetzt war davon keine Kunde, keine Erinnerung mehr. Dieser Aschenstaub ist leer. Daraus lässt sich nichts mehr formen und gestalten. Und so läuft er wie Wasser wieder zusammen, wenn ich meinen Fuß daraus erhebe.

Es ist die Asche der Asche der Asche. So liegt sie da in unendlicher Menge, flach und glatt, inhaltslos. Darin ich. Dieses „Ich“ ist nur noch reines Bewusstsein, es ist da, hat aber die Person, den Namen und jede Identität beinahe schon ganz vergessen. Das “Ich” ist dabei, wieder freie, reine Energie zu werden, kein “Ich” mehr zu bilden. Sinn und Verstand fallen wie alte Fesseln von ihm ab.

Aber da war, so kurz vor der endgültigen Befreiung, dann dennoch ein Zögern. Und so hielt ich mit dem letzten kleinen Fingerchen mein Dasein dann doch noch wie verzweifelt fest und erinnerte mich in einem letzten Moment noch einmal daran, wer ich in diesem Leben gewesen war.

Noch atmet mein schlafender Körper in der Intensivstation und im Traum sehe ich nun, so kurz vor dem Ende, noch einmal mein Leben vor mir ablaufen...

Geburt

Ein perfekter Himmel wölbte sich weit und blau über Frankfurt am Main. In den grellen Strahlen der Sommersonne glitzerte der Fluss golden und die Hochhäuser warfen schwarze, schräge Schatten.

Lebensfroh flog ein kleiner Spatz in dieser leuchtenden Pracht. Freudig, ja fast schon übermütig, schwebte er durch das wechselnde Spiel aus Licht und Schatten. Er flatterte in freudigen Wellen. Mal stieg er hoch, dann ließ er sich wieder gefährlich tief sinken. Er bewegte sich so schnell und unvorhersehbar, dass es fast unmöglich war, ihm dabei mit dem bloßen Auge zu folgen. Denn nirgendwo hielt er es lange aus. War er eben noch auf dem üppigen Ast einer Buche gelandet, stürzte er sich von dort sogleich wieder wagemutig in die Tiefe, um in einem weiteren, kühnen Bogen dem nächsten Baum und Zweig entgegenzusegeln.

Dieser Tag war so schön, dass der junge Spatz einfach von seinem Glück singen musste. Und so kam es, dass sein frohes Zwitschern erklang und es in der Tat von seiner schieren Freude am Leben kündete. Jeder, der es vernahm, wurde davon beglückt. Auch der eilige Passant, der mit wehender Krawatte und engagiertem Gang dem Bankenviertel entgegeneilte, nahm es heimlich und unterbewusst wahr. Ohne dass er es ahnte, tat auch ihm der frohe Gesang des winzigen Piepmatzes in der Seele gut. Denn die Seele verstand es sofort. Sie kannte das Lied des Glücks.

Keine halbe Minute später saß unser kleiner Luftakrobat schon wieder auf dem Erdboden und sah sich, mit ruckartigen Kopfdrehungen, in allen Richtungen um. Zwischenzeitlich tat er dies, um etwas Nahrung zu finden. Er hüpfte dort, flatterte hier, und pickte gegebenenfalls etwas auf, was er für Nahrung hielt. Manches Mal war er dabei allerdings so voreilig, dass er auf diese Weise in seinem Spatzenleben schon den einen oder anderen durchaus zweifelhaften Krümel verschluckt hatte.

Unregelmäßig stieß er seinen klaren, hellen Ruf aus, blinzelte, drehte das Köpfchen, und wenn er nichts erspähte, nichts erkennen konnte, was wenigstens den Anschein erweckte essbar zu sein, dann sprang er wieder blitzartig davon und schoß mit knatterndem Flügelflattern ganz plötzlich hinfort. Auf diese Art sauste er also nun dauernd umher.

Wo war er denn nun? Ah, dort! Gerade landete er auf der Rückenlehne einer Bank im Taunuspark. Ein älterer Herr saß dort, vertieft lesend, die Beine elegant übergeschlagen. Sein gepflegtes Hosenbein war mit einer akkuraten Bügelfalte verziert und der Rest seiner überaus stilvollen Erscheinung verschwand hinter der weit aufgespannten Zeitung, die er ausgestreckt, wie einem kleinen Paravent, vor sich hielt. Im Halbschatten eines Baumes sitzend, gab dieser Herr ein vollendetes Bild von Kultur und Würde ab. Seine Körperhaltung und die gediegene Ruhe, mit welcher er dort die täglichen Nachrichten aus aller Welt studierte, wirkten so erhaben und friedlich, dass es eine wahre Freude war, ihn dabei zu betrachten.

Am oberen Rand seiner „Frankfurter Rundschau“ prangte das heutige Datum: 11.Juli 1970. Eine leicht vom sanften Wind bewegte Linde warf tanzende Schatten auf die Szene und versetzte alles in ein malerisches Licht- und Schattenspiel. Unser feiner Herr war nun just im Begriff mit dem Studium eines Artikel zu beginnen, der von der überraschenden Freilassung des Bischofes von Schanghai durch die Volksrepublik China berichtete, da sprang der kleine, unstete Spatz wieder auf, denn der Bischof und China, ja selbst die so ideale Haltung des lesenden Herrn interessierten ihn ehrlicherweise herzlich wenig und so hüpfte er kurzerhand hinfort, denn seine Spatzenerfahrung sagte ihm, dass hier nichts für ihn abfallen würde. Außerdem war unserem lieben Spatz, den wir ja jetzt schon ein wenig kennen, jener zeitungslesende Herr seinerseits durchaus schon bekannt, denn dieser geruhte dort jeden Tag so prächtig zu sitzen und niemals war von dort auch nur die kleinste Brotkrume zu Boden gefallen.

Dieser Mann aß nicht, er las, und dies anscheinend sehr gründlich und mit aller gottgegebenen Muse. Und man mag es bedauern, aber solches Tun war in seiner Natur für Spatzen nun einmal unergiebig.

Also startete unser gefiederter Winzling augenblicklich einen weiteren seiner unvorhersehbaren Flüge. Wieder schraubte er sich ins lichtdurchtränkte Blau des Himmels und dieses Mal glänzten seine Federn dabei so majestätisch im Sonnenlicht, war er so voll und ganz in seinem Element, dass ein Adler nicht hätte anmutiger sein können. Er ließ sich nunmehr etwas abfallen, glitt eine kurze Strecke, und flatterte dann wieder hinauf, um anschließend in den kühlenden Schatten eines großen Baumes einzutauchen. Dort wollte er sich nun doch etwas ausruhen. Nahe des Stammes, auf einem schattigen Ast, ließ er sich also nieder und sah sich, ganz wie es seinem spatzenhaften Wesen entsprach, neugierig um. Schließlich blickte er lange aus seinen kleinen, schwarzen Knopfaugen auf das ihm gegenüberliegende Haus.

Die geputzten Fenster in der hohen Fassade glänzten im Sonnenlicht, manche davon so grell, dass sie wie polierte Spiegel blendeten. Wenig konnte der Spatz ahnen, dass dies Gebäude ein Krankenhaus war. Hinter einem der vielen Fenster erblickte sein blinzelndes Spatzenauge nun ein bleiches Menschengesicht.

Wer da so blass und rothaarig hinter der Scheibe stand, war meine Mama und sie blickte gar zu unschuldig drein. Aber ganz so unberührt wie sie mit ihrer verträumt schmollenden Unterlippe und den babyblauen Augen in diesem Augenblick auch aussehen mochte, konnte sie beileibe nicht mehr sein, denn obwohl sie gerade erst zarte 17 Lebensjahre zählte, war sie doch mehr oder weniger im Begriff, ihr erstes Kind zur Welt zu bringen. Sie stand da und wusste gar nicht so recht, wie ihr geschah und was sie in den nächsten Stunden ganz genau erwarten würde. Ein paar Tage war sie jetzt schon überfällig und dennoch in ihrer Jugend gleichzeitig noch naiv genug, um ihre ersten Wehen doch tatsächlich für simple Bauchschmerzen gehalten zu haben.

Nur wenige Stunden zuvor, daheim am Telefon, hatte die Krankenschwester zu ihr gesagt, sie solle besser vorbeikommen. Fast widerwillig war sie dann hingegangen, in der festen Überzeugung, danach schnell wieder nach Hause zu kommen. Fast schmollend war sie losgestapft, als hätte sie komplett vergessen, hochschwanger zu sein. Ja, sie war tatsächlich unbeschlagen genug, um so herrlich ahnungslos zu sein.

Ich selbst habe natürlich keine Erinnerung an dieses Geschehen, denn ich lag währenddessen, selig dämmernd und durch einen Nabel versorgt, im Bauche meiner Mama und ließ es mir dort recht gut gehen. Wahrscheinlich habe ich ebenfalls keinerlei Anlass gesehen, diesen angenehmen Zustand zu beenden.

Nun hatte man meine werdende Mutter kurzerhand an einen Tropf angeschlossen. “Mit einem wehenfördernden Mittel!” wie die Schwester erklärt hatte, um der ganzen Geburtsangelegenheit etwas Vortrieb zu geben. Es mag durchaus sein, dass es mir im Leib meiner Mutter tatsächlich so gut ging, dass ich gar keine Anstalten machte, hinauszukommen. Diese Trägheit würde mir in der Tat ähnlich sehen, denn Anstrengungen jeder Art würde ich auch im späteren Leben eher gering schätzen. Aber wie gesagt: Dies sind Vermutungen, denn ich kann mich wirklich nicht daran entsinnen.

Heute, so beschlossen die Ärzte, sollte also der Tag sein. Mama würde an diesem Tage nicht einfach wieder unverrichteter Dinge nach Hause gehen. Es ließ sich nicht länger verhindern. Die Ärzte würden mich aus dem warmen, angenehmen Dasein im Inneren meiner Mutter in die Welt holen, ob ich nun wollte oder nicht. Dieser Tag würde also mein Geburtstag werden, mein erster Tag in dieser Welt.

Jetzt noch, kurz zuvor, als meine blutjunge Mutter so träumend und etwas scheu aus dem Fenster sah und auf ihre Geburtswehen wartete, wirkte sie einfach nur schüchtern, unschuldig und zart.

Auf den prächtigen Kastanienbaum gegenüber blickend, durch dessen Geäst das Sonnenlicht blinkte, sann sie noch einmal darüber nach, wie dies denn nun alles gekommen war. Von dem Spatz, der sie vom Baum aus unterdes beobachtete, ahnte sie freilich nicht das Geringste.

“Das ist alles etwas früher als geplant geschehen!” dachte sie bei sich. Doch ohne Frage war das Kind, das sie nun unter ihrem klopfenden Herzen trug, das Ergebnis einer ehrlichen und aufrechten Liebe und somit war doch letztlich alles richtig und gut, fand sie. Meine Mama sah also versonnen mit unscharfem Blick in die Ferne und vor ihrem inneren Auge schwebten ein paar Szenen aus den letzten Jahren. Sie sah, wie sie Papa in der Schule kennengelernt hatte. Sie grinste bei der Erinnerung daran, wie er barfuß die steinernen Treppen des Gymnasiums hochgesprungen war, wie er sich hektisch seinen Weg durch den Schülerstrom gebahnt hatte und dabei in jeder Facette seines Wesens so gänzlich anders gewesen war als seine Mitschüler.

Diese Liebesgeschichte unter Schülern hatte sich in einem zauberhaften Ort namens “Rothenburg an der Fulda” zugetragen. Sie, die schüchterne Rothaarige und er, der schwarzhaarige, wuschelige und wilde Hippy-Junge hatten sich irgendwann angesehen, ihre Blicke waren auf diese besondere Art ineinander hängengeblieben und so hatten sie sich verliebt. Wie das eben so passiert.

Inzwischen hatten beide die Schule schon seit einiger Weile frühzeitig verlassen. Sie lebten jetzt in einer kleinen Wohnung in Frankfurt. Und dann war sie plötzlich schwanger geworden. Wie sie so dastand, im hellen Licht der Sonne, das schräg durch das hohe Krankenhausfenster auf sie fiel, waren ihre Gefühle eine Mischung aus freudiger Erwartung und Furcht vor dem unbekannten Erlebnis des Gebärens.

Ein paar Stunden später sollte es aber dann endgültig soweit sein. Sie bekam schließlich und endlich die erhofften, starken Wehen. Sie waren extrem schmerzhaft für sie. So bahnte es sich an: Mein Dasein auf dieser Welt. Etwas erzwungen, von Medikamenten und Ärzten angeschoben, aber schließlich wohl doch ziemlich alternativlos. Und wie es im Leben nun mal so ist: Es ging von Beginn an mit Schmerz einher.

Was für meine Mutter in dem Moment großes Leiden bedeutete, war für mich ein Tunnel. Und dann, an dessen Ende dieser Zauber: Das glitzernde, strahlende Licht. Ein Klaps und ich tat einen ersten Schrei. Schon wieder Schmerz. Es fing ja wirklich gut an.

Zum ersten Mal spürte ich Luft an der Haut. Sie war kälter als die Wärme im Inneren meiner Mutter. Ein erster Reflex des Zwerchfells und ich sog erstmals Luft in meine zarten, winzigen, rosa Lungen. Erster ungedämpfter Schall drang an meine Ohren und Licht in meine Augen, die das Sehen noch nicht kannten. Hier war ich nun. Ein weiterer Mensch in der Welt. Allerdings zuerst noch als schrumpeliges, glitschiges Würmchen. Ich wurde meiner erschöpften Mutter an die Brust gelegt, was mich sogleich etwas beruhigte und in meiner Mama ein ungekanntes Glücksgefühl auslöste. Augenblicklich vergaß sie den erlittenen Schmerz und empfing den süßen Lohn dafür: Ein gesundes, geliebtes Kind, das an ihrem Herzen lag. Welch ein Moment.

“Wo war denn bitte mein Vater?” mag man sich fragen. Nun, zur damaligen Zeit war es den jungen Vätern nicht gestattet, bei den Geburten dabei zu sein. Lediglich am Telefon berichtete der Arzt meinem Vater, der namentlich “Claus Dieter” hieß, und der seinerseits auch erst 19 Lebensjahre zählte, dass sein gesunder Sohn nun geboren sei. „Die junge Mutter und ihr Sohn sind wohlauf! Alles ist sehr gut verlaufen!“ berichtete der Arzt routiniert am Hörer und mein blutjunger Vater vernahm es äußerst aufgeregt, wie es durchaus seinem generell etwas nervösen Naturell entsprach. Und damit mein junger Dad wenigstens einen akustischen Beweis meiner Existenz zu hören bekam, schnippte der Arzt mit dem Finger an mein winziges, rosa Füßchen, damit ich eine kleine Probe meiner Stimmgewalt als hörbares Lebenszeichen von mir gab. So war das damals noch. So plärrte ich meinem Vater erste Grüße zu, ohne es zu ahnen. Und auch er erlebte jenseits des Telefonhörers Gefühle, die er bis dahin nicht gekannt hatte. Da stand er nun und war Vater. Eigentlich war das ja eine unfassbare Sache. Dabei war er selbst noch etwas pickelig im Gesicht und noch nicht wirklich ein Mann. Überwältigt schaute er unter seinem schwarzen Wuschelkopf und aus den Gläsern seiner kleinen, runden Brille hervor, als er den Hörer des Telefons einhängte. Über seiner Oberlippe sah man einem zarten Flaum von ersten, wenigen Barthaaren.

Claus Dieter kam also tags darauf erst ins Krankenhaus, stürzte ins Zimmer und war vollkommen überwältigt, als er mich erstmalig erblickte. Er war außer sich. Ein 19 jähriger Vater, der von seinen Gefühlen übermannt wurde und fast nicht wusste, wie ihm geschah. Meine beiden Eltern waren ja selbst noch halbe Kinder. Und da waren sie nun beschenkt mit dem Wunder des Lebens, das, dem Laufe der Natur folgend, aus ihrer Vereinigung hervorgegangen war. Dies war der erste Moment der jungen Familie Bost. Dies war der Anfang meines Lebens.

Ich will es Euch im Folgenden so gut beschreiben, wie ich es vermag.

Als Säugling im Alter von wenigen Stunden und Tagen wurde ich zunächst mit den anderen neuen Erdenbürgern, die ungefähr zeitgleich mit mir in diesem Krankenhaus geboren waren, auf einem langen Wagen liegend von den fleißigen Händen der Krankenschwestern durch lange Gänge geschoben. Es war eine erste Fahrt und ich teilte diese Erfahrung mit anderen Menschenwürmchen von der Säuglingsstation. Wir wurden um ein paar Ecken gekarrt, zu den Krankenzimmern, wo die Mütter uns schon ungeduldig erwarteten. Wegen des ungewohnten Geruckels plärrten wir alle laut, sodass man uns in den mütterlichen Betten schon von weitem hören konnte. Die Zimmernachbarin sagte zu meiner Mutter: „Ah, da kommen sie wieder!“ Wenig später wurde ich als kleines, lebendiges Paket den ausgestreckten Armen meiner im Wochenbett liegenden Mama übergeben.

Wie dankbar und glücklich empfingen mich diese? Wie heil mutet doch eine solche Szene an, in der eine Mutter ihr Neugeborenes hält? In diesem Feld der Liebe ging es mir ebenso gut wie im Mutterleib. Dabei wurde ich einmal fast verwechselt! Um ein Haar wäre ich an die falsche Brust angelegt worden, aber meine Mutter war aufmerksam: „Hey, das ist aber meiner!“ protestierte sie. Man stelle sich das vor! Es gibt durchaus diese Geschichten von Verwechslungen. Mein Leben wäre ein völlig anderes geworden. Aber ich hatte Glück! Ich blieb bei der besten Mutter, die ein Wesen haben kann, weil sie von Anfang an gut auf mich aufpasste.

Irgendwann wurde ich in ein Kissen weich eingehüllt und meiner Mutter mitgegeben: Wir durften nach Hause.

Auf ins Leben! Meine Mutter trug mich stolz und froh über die Straße und über ihrem Kopf flog in einer sonnenlichtdurchtränkten Sekunde ein piepsender, trällernder Spatz hinweg und es war, als sänge er vom Glück!

Die junge Familie

Nun war ich also einer von den ungefähr 3,7 Milliarden Menschen, die im Jahre 1970 diesen schönen blauen Planeten bevölkerten. Umrahmt von meinen beiden jungen Eltern lebte ich zunächst in meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main. Dies sagend muss ich jedoch im gleichen Atemzuge eingestehen, dass mir jede Erinnerung daran fehlt.

Die Vorstellungen, die ich von dieser, meiner frühesten Zeit habe, basieren größtenteils auf nachträglich gehörten Erzählungen und einem Fotoalbum, einem quadratischen, dicken und blauem Buch, das schon seit ich denken kann immer im Wohnzimmerschrank meiner Mutter an bestimmter Stelle zu finden war.

Es ist voller liebevoll eingeklebter Fotografien. Mein Vater hat es damals mit viel Sinn fürs Detail angelegt und sogar mit kleinen Zeichnungen versehen. Wenn man dieses Familienalbum aufschlägt, dann beginnt es mit einem wunderbar diffusen, künstlerischen Bild, das mein Dad von uns dreien im Spiegel geschossen hat. Er hält die Kamera mit Blitzlicht hoch über seinen schwarzen Wuschelkopf, und es leuchtet wie ein Stern über der Szene. Wie im Nebel stehen meine beiden Eltern im überblendenden Gegenlicht und meine blasse und unschuldig dreinblickende Mama hält mich auf dem Arm. Es sieht fast ein bisschen aus wie die heilige Weihnachtsfamilie unter dem Stern von Bethlehem.

Darüber steht im Album: "Bostfamily" in dicken Letraset-Buchstaben.

Ich habe in späteren Jahren oft in den dicken Seiten dieses Fotoalbums geblättert und die Pergamentblätter, die zum Schutz der Fotografien zwischen den Seiten eingefügt sind, vorsichtig und raschelnd umgeschlagen, um mir diese Aufnahmen aus meinen ersten Lebensjahren anzusehen, um einen Blick in die eigene Vergangenheit zu werfen.

Es ist fotografisch beispielsweise belegt, dass ich ein ganz schön mopsiges Baby war. Pausbäckig und mit Knopfaugen, wie ein Teddy, schaue ich mit vollkommen reinem und unwissendem Blick in die Welt. Meinem Babygesicht kann man ansehen, dass ich noch keinerlei Ahnung hatte, wo ich nun war.

Auf den teilweise noch schwarz-weißen Fotoabzügen mit weißem Rand sieht man mich dann, wie gesagt etwas proper und scheinbar gut genährt, beispielsweise in einem Sandkasten sitzen, mit einer Art altmodischer Babyhaube auf dem Kopf und ein paar Plastikförmchen vor mir im Sand. Im Hintergrund sieht man die Fassade des Mietshauses, in dem wir lebten.

In seiner jugendlichen Verspieltheit und seinem grafischen Gestaltungstalent folgend hat mein Vater die Fotografien in unserem Familienalbum teilweise in einer Art Layout zusammengestellt. So hat er beispielsweise auf eine bestimmte Seite sorgfältig und in der Manier eines Comix „Start“ und „Ziel“ gezeichnet. Somit wurde aus den verschiedenen Bildern meiner abwechselnd kinderwagenschiebenden Eltern ein Wettrennen. Es hat mir immer sehr gefallen, das anzusehen. Es fällt auf, wie jung meine Eltern selbst noch waren. Mein neunzehnjähriger Vater, der sein Baby hochhält und es liebevoll anlächelt, sieht fast selbst noch ein wenig aus wie ein Kind. An seiner Oberlippe sieht man einen zarten Flaum von ersten zaghaften Barthaaren.

Die quadratischen Fotos sind allesamt mit vier transparenten Fotoecken in akkuratem Abstand auf die Seiten geklebt worden und sie zeigen jene Sorte Schnappschüsse aus unserem Leben, wie ich sie mir in ähnlicher Form auch in den anderen Fotoalben dieser Welt vorstellen kann: Man sieht wie ich im Schutze von Mama und Papa den ersten Tieren im zoologischen Garten begegne, wie ich erste Eiskugeln verspeise oder an den langen Armen von meinen Eltern laufen lerne. Vater trägt auf den Bildern helle Jeanshosen mit Schlag und Mutti sehr große Sonnenbrillen und Miniröcke. Jung und schön sind sie auf den Bildern. Am besten stellt man sich dazu Jimi Hendrix und die späten Beatles als musikalische Untermalung vor.

Auf einem dann schon farbigen Bild, ein paar Seiten weiter, schiebt meine Mutter mich in einem feuerroten und chromblitzenden Buggy am Main entlang. Sie sieht sehr hübsch aus auf dem Bild. In einem sehr kurzem Kleid steht sie unter dem strahlend blauem Himmel eines perfekten Sommertages. Ihre roten Haare trägt sie glatt und lang und das Sonnenlicht lässt es kupfern aufleuchten. Die Sonnenbrille auf ihrer feinen, sommersprossigen Nase ist wirklich riesig. Mutti war auf den Namen „Barbara“ getauft, aber sie wurde von allen damals nur “Babsy” genannt. Sie sieht richtig gut aus auf dem Bild. Meine Mutter war sicher ein Hingucker. Sie erzählte mir später einmal, dass sie es selbst aber nie so empfunden habe. In ihrer eher schüchternen Natur war ihr Aufmerksamkeit sogar eher unangenehm. Sie sagte: “Ich war oft sehr unsicher. Ich fand mich gar nicht so toll… und wegen der roten Haare fiel ich natürlich überall auf…Manchmal hätte ich gerne eine Tarnkappe gehabt!”

Auf einem anderen Bild sieht man meinen Vater mit seinem über die Augen weit heruntergewachsenen Pony und langsam voller werdendem Oberlippenbart, wie er mich lachend auf seinen Schultern trägt.

Auf all den Fotos erblickt man den Flair der frühen Siebziger Jahre, die langen Haare, die knalligen Farben und mittendrin das junge Paar mit ihrem babyspeckigen Säugling, der wenige Seiten später schon ein Kleinkind mit langen Locken ist. Auf den Bildern habe ich einen großen, runden Kopf, trage dicke Windeln unter meiner Strumpfhose und schaue manches Mal fast verdutzt in die Kamera. Aber ansonsten sehe ich ganz zuversichtlich und gelassen aus, wenn ich zwischen meinen Spielsachen auf dem Boden umherkrabbele oder mit großen Kulleraugen meine ersten, weichen Schritte stolpere.

Nachdem mein Vater seine Ausbildung zum Verlagskaufmann abgeschlossen hatte, verließen wir Frankfurt und zogen nach Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt nach Bonn St. Augustin, weil Claus Dieter dort eine Anstellung erhielt.

Da ich an diese ersten Jahre meines Lebens keine eigene Erinnerung habe, kann ich ansonsten nicht viel darüber berichten. Ich weiß allerdings aus Erzählungen, dass meine Eltern damals kaum Geld hatten. Beide stammten sie von ganz einfachen Familien ab, die selbst nicht viel hatten und so waren die jungen Leute größtenteils auf sich selbst gestellt. Viel Unterstützung kam da nicht. Mutti war noch ziemlich unerfahren. Blutjung und naiv, wie sie war, hatte sie als Hausfrau noch nicht viel Erfahrung gesammelt und so wurden ihre ersten Kochversuche nicht immer von essbarem Erfolg gekrönt. Blass und blauäugig rührte sie ahnungslos in den Töpfen und war dann oft selbst überrascht, was am Ende ihrer Mühen dabei herauskam. Die jungen Eheleute lebten also in ein Leben hinein, das es noch zu entdecken galt. Dabei ließen sie ihre Haare wachsen, wie es fast alle jungen Leute dieser Generation taten. Es war ein äußeres Zeichen dafür, dass man sich von den starren Konventionen der Elterngeneration emanzipierte. Diese neue Generation befreite sich von der alten Steifigkeit und dazu spielte im Hintergrund beispielsweise John Lennons Soloalbum „Imagine“.

Nach nicht allzu langer Zeit ging es im unsteten und wilden Wandel unserer jungen Leben schon wieder weiter: Dieses Mal zum linken Niederrhein in einen kleinen Ort namens „Meerbusch Osterath“. Dort zogen meine Eltern mit Freunden zusammen in eine Art Wohngemeinschaft. Mein Vater hatte nämlich seinen alten Freund aus Rothenburger Internatszeiten wiedergetroffen, mit dem er damals bei der Schülerzeitung zusammengearbeitet hatte. Auf einmal hatten sie sich wieder gegenübergestanden. Dieser Typ war ein langer Schlaks, ein dürrer, hochgewachsener Mann mit einer wilden, in alle Richtungen des Raumes abstehenden Haarmähne. Auch dieser Internatsfreund hatte inzwischen geheiratet. Seine Gattin war eine hübsche schwarzhaarige Frau mit großen, runden Augen und aus dieser Verbindung war ebenfalls gerade ein kleiner Sohn hervorgegangen, der ungefähr 1 ½ Jahre nach mir das Licht der Welt erblickt hatte, also noch winziger war als ich selbst.

Nennen wir diesen Freund meines Vaters einfach mal “Geier”. (Man wird im weiteren Verlauf dieser Geschichte noch sehen, wie ich zu dieser Namensgebung komme.) Die beiden hatten sich also wiedergetroffen und somit zogen nun kurzerhand gemeinsam mit ihren Familien in ein kleines Häuschen.

Es gibt ein paar ganz verschwommene Erinnerungsfetzen in meinem Hirn, eine sehr vage Vorstellung davon, wie die Räumlichkeiten dort ungefähr ausgesehen haben könnten, aber es ist zu schemenhaft, um es hier zu beschreiben. Ich bekomme einfach kein klares Bild. Es ist so undeutlich, dass es nicht für eine Beschreibung des Hauses reicht. Sicher weiß ich einzig, dass es dort große Hunde gab. Geiers Hunde. Mindestens zwei. Ich war auf Augenhöhe mit ihnen. Sie waren groß wie Pferde aus meiner Perspektive. Von der Welt außerhalb meines verträumten Kinderkopfes bekam ich darüber hinaus noch nicht viel mit. Es ist anzunehmen, dass ich an meinem Schnuller lutschte und versuchte, erste Legosteine zusammenzustecken und dass ich lernte, auf das Töpfchen zu gehen. Möglicherweise sogar alles gleichzeitig, ich weiß es nicht.

Zum Schlafen wurden wir Kinder in altmodische Gitterbettchen gelegt, die in einer kleinen, fensterlosen Kammer in der ersten Etage standen. Ich erinnere mich an eine Szene, da legte meine Mutter mich hinter den hölzernen, runden und weißlackierten Stäben ab, in mein Bettchen. Von innen sah es aus wie ein Gefängnis, und dann sah ich durch die Gitterstäbe, wie die Gesichter der Eltern im Türrahmen noch einmal lächelten und dann wurde es dunkel. Sie hatten das Licht gelöscht und die Türe geschlossen. Es war auf einmal schwarz und still. Ich war allein in der Dunkelheit. Nun, allein war ich nicht ganz, denn der Junge des anderen Paares lag in seinem Gitterbettchen gleich nebendran. Unsere altmodischen Kinderbetten standen jedoch in solch einem Winkel zueinander, dass ich ihn gar nicht hätte sehen können, selbst wenn es nicht so dunkel gewesen wäre. Ich wusste aber, dass er da war. Auch er lag in seinem Gitterkasten. Er war ruhig. Ich jedoch ängstigte mich und so begann ich zu weinen und schließlich zu jammern und als das auch nichts half, versuchte ich es mit bitterlichem Geschrei. Licht und Gesellschaft fehlten schlagartig. Da waren keine Stimmen mehr und ich konnte nichts mehr sehen. Ich lag im Nichts. Das war keine schöne Situation, fand ich. Also tat ich das Einzige, zu dem ich fähig war, und plärrte meine nunmehr gewachsene Furcht und meinen Unmut darüber aus voller Kehle heraus.

Natürlich kam sehr bald darauf meine sanfte und liebe Mutti zurück und es wurde wieder hell. Ich hörte ihre besänftigende Stimme, spürte sie nahe bei mir und es beruhigte mich. Aber natürlich zog sie sich nach ein paar Minuten wieder zurück und hinterließ mich wieder in der kalten, beängstigenden Schwärze dieser Kammer. Jedesmal wenn sie die Türe schloss und die Dunkelheit perfekt wurde und ich nichts sah und hörte, fühlte ich mich wieder verloren. So schrie ich wieder und die Geduld der anderen Erwachsenen nahm nun bei ewigen Wiederholung dieser Szene etwas ab. Sie wollten sich unten im Wohnzimmer einen schönen Abend machen und die Kinder sollten jetzt einfach schlafen, wie es sich gehört. Und so gab es ein Spannungsfeld zwischen meiner Mutter, die mitfühlend mit ihrem weinenden Sohn war und Geier, dem Internatsfreund meines Vaters, der die Sache emotionsloser und pragmatischer sah und folglich der Meinung war, dass man den Kindern das durchaus zumuten könne. Es gäbe halt „Zu-Bett-geh-Zeiten“ und da dürfe man sich nicht von dem rebellischen Gebrülle der Kleinkinder erpressen lassen. Aber meine Mutter hatte da etwas mehr Mitgefühl und Herz.

Schließlich wurde die Türe einen Spalt offen gelassen und ich hielt mich an dem Streifen gelben Lichtes, der zwischen Türrahmen und Türblatt hereinfiel, mit den Augen fest. Für mich war der Lichtspalt ein hoffnungsvoller Brecher der Dunkelheit und das tröstete mich. Auch lauschte ich den entfernten Stimmen und dem Gläserklingen, das aus dem Parterre heraufdrang. Ab und zu drang ein Lachen an mein Ohr. So wusste ich, dass da eine Welt war und Menschen. Das beruhigte mich und so konnte ich unbesorgt einschlafen. Das blieb dann so. Die Türe musste auch in späteren Jahren immer wenigstens einen kleinen Spalt offen bleiben, denn die absolute Abgeschnittenheit und die volle Finsternis blieben mir für immer unangenehm. Die stille Schwärze der Nacht ängstigte mich einfach. Das Licht war immer schon die Hoffnung und das Leben für mich. Ein kleines Licht brauchte ich einfach und die Stimmen im Hintergrund. Das besorgten später dann Märchenschallplatten. Ich brauchte Stimmen, welche die Einsamkeit brachen. Nur wenn ich hörte, dass da jemand war, und sei es auch von der Schallplatte, konnte ich einschlafen. Vielleicht geht das auf frühmenschliche Erfahrungen zurück. Vielleicht war dies eine Urangst, dass, wenn ich alleine einschliefe, ohne wachenden Schutz, ich ausgeliefert sei und mich in Gefahr befände. Eigentlich ist das doch sehr verständlich und vernünftig. Bis heute ist das so. Ich schlief jahrelang nur bei laufendem Radio oder Fernsehgerät ein. Heute sind es Hörspiele von YouTube, die mich in den Schlaf begleiten. Irgendwie war ich von Natur aus und von Anfang an ein kleines Angsthäschen.

Wenig später erhielt mein Vater ein Angebot für eine grundsolide Anstellung als Verlagskaufmann beim Handelsblatt, einer renommierten und etablierten Zeitung. Ein solch geregeltes Einkommen hätte unsere junge Familie auf ein solides Fundament gestellt. Sein von unternehmerischem Tatendrang getriebener Schulfreund Geier hatte jedoch einen ganz anderen Plan. Er wollte mit Claus Dieter eine eigene Unternehmung starten und tat alles um ihn dafür zu gewinnen.

Fordernd und fast drängend hatte er, der überbordenden Begeisterung für seine eigene Idee folgend, nahezu unaufhörlich und seit Tagen schon, in einem Schwall von Argumenten auf Claus Dieter eingeredet. Geier war ganz besessen von der Strahlkraft seiner Vision und er wollte seinen Schulfreund unbedingt dabeihaben. „Das wird toll!“ lachte er schallend laut heraus und sein stechender Blick suchte dabei in den Augen meines Vaters nach der Zustimmung zu dieser gemeinsamen Zukunft. Geiers Blick hatte die Intensität eines Hypnoseversuchs. Ihm barsten fast die Brillengläser, so eindringlich fixierte er meinen Vater. Hinter diesen zwingend blickenden Augen tobten die Gedanken. Für Geier machte alles einen vollkommenen Sinn. Immerhin hatten beide schon in ihren gemeinsamen Tagen im Internat zusammen gearbeitet. Die Schülerzeitung hatte beiden viel Spaß gemacht. Geier hatte Artikel geschrieben und Anzeigenkunden besorgt und mein Vater hatte die Gestaltung übernommen und gezeichnet. Sie könnten diesen Weg zusammen weitergehen und es könnte erfolgreich sein. Ein Team wie John Lennon und Paul McCartney.

Claus Dieter zögerte. Geier hatte außer dieser unternehmerischen Vision und ein paar Beziehungen über seinen Vater zu ein paar Firmen nicht viel zu bieten. Das Angebot vom Handelsblatt war da viel konkreter und lag schwarz auf weiß vor. Geier ließ das nicht gelten. Er sah alles ganz plastisch vor sich: Eine Werbeagentur sollte es sein und es sollte speziell um die Zielgruppe der Studenten gehen. Schließlich hatten sie zuletzt noch gemeinsame Erfahrungen beim deutschen Studentenverlag gesammelt. “Wir können das schaffen und sind unsere eigenen freien Herren!” Geier war von ungeheuerer Motivation getrieben und seine forschen Pläne beinhalteten einfach zwingend auch die Person meines Vaters mitsamt seiner Talente. Er brauchte ihn dafür. Unbedingt. Er war ganz und gar überzeugt. “Fips…” sagte er, denn das war damals der Spitzname meines Vaters in der Schule: “Fips, das ist im Grunde wie bei der Schülerzeitung nur ein paar Schritte professioneller! Das hat doch richtig Spaß gemacht! Stell es Dir doch mal vor!” beschwörend legte er seine große Hand auf die noch unentschlossene Schulter Claus Dieters.

Sie standen umrissen von Sonnenlicht am Fenster und im Radio spielte”Paint it black” von den Stones. Zwei junge Männer mit langen Haaren. Und während sie rauchten und sprachen, war der Geier bereit, sich die Beute, sein Gegenüber, zu greifen.

Er setzte alles ein. Charme, Witz, Argumente und dabei hielten die glitzernden Augen hinter seinen Brillengläsern meinen Dad beständig im Blick. Er würde ihn überreden, er war sich sicher. Das war wie ein Wettkampf, ein psychisches Armdrücken. Es ging im Leben doch um das Siegen, oder nicht? Dies war eine Welt der Starken, der Gewinner! Es würde für alle das Beste sein. “Das ist ein toller Song, findest Du nicht?” sagte mein Dad und auf seinen pechschwarzen Haaren glänzte die Sonne wie auf dem Gefieder eines Raben.

Meine Mutter sah diese Entwicklung eher kritisch. Eine Anstellung beim altehrwürdigen Handelsblatt war etwas solides. Schließlich hatten sie wirklich finanzielle Probleme. Jede Mark wurde damals dreimal umgedreht. Meine Mutter war oft kinderwagenschiebend viele Kilometer einen matschigen Umweg über eine Baustelle gegangen, einzig aus dem Grunde, weil es die Babynahrung in einem entfernter gelegenen Einkaufsmarkt ein paar Pfennige billiger gab. Es war einfach kein Geld da. Claus Dieter sollte sich in dieser armseligen Lage für die sichere Option entscheiden, anstatt etwas auf die windigen Illusionen des Schulfreundes zu geben, die zu diesem Zeitpunkt doch nur warme Luft und euphorische Worte waren.

Ihr tendenziell etwas ängstliches Naturell würde auf Sicherheit setzen. Was sollten denn jetzt auch diese Flausen von Geier? Doch wie viel Einfluss könnte sie auf Claus Dieter nehmen, wenn auf der anderen Seite der Geier zerrte?

Mein junger, inzwischen schnauzbärtiger Dad seinerseits hasste es jedoch Anzug und Krawatte tragen zu müssen. Eine Modalität, die ihm beim Handelsblatt ganz sicher geblüht hätte. Seine zunehmend langen Haare, die inzwischen schulterlang waren, würden möglicherweise auch ein schwieriges Thema dort sein. Es wäre für meinen spleenigen Dad ein weiter Weg gewesen: Vom Barfuß-Hippy im Internat zum Schlipsträger beim Handelsblatt. Claus Dieter drehte an dem goldenen Ehering an seinem jugendlichen Finger und er wog es ab, so gut er es in seinem knapp 21 Jahre alten Verstand vermochte. Sicherlich: Er hatte Verantwortung. Frau und Kind hatten Hunger und Bedürfnisse, aber andererseits schreckte ihn die Vision von einem adretten Haarschnitt, Anzug und Krawatte…

Claus Dieter versuchte es sich auszumalen. Würde sein Naturell es hergeben, auf ‚Nummer Sicher‘ zu gehen und beim Handelsblatt als Verlagskaufmann zu arbeiten? Konnte das wirklich sein Weg sein? Könnte einer wie er damit auf Dauer glücklich werden? Das Handelsblatt verbreitete Wirtschaftsnachrichten. Er versuchte sich vorzustellen, wie sein Alltag dort aussehen könnte und wie er sich damit auf lange Sicht fühlen würde. War das nicht unsagbar steif und spießig, was ihm da blühen würde? Wäre es nicht viel aufregender und faszinierender, etwas eigenes aufzuziehen, worin er kreativer und freier sein könnte? Das würde doch seinem Wesen viel eher entsprechen, da müsste er sich nicht so anpassen. Nein, er war einfach kein Schlipsträger. Die Vorstellung, dass die Haare lang blieben und dass er einfach so sein könnte, wie er nun mal war, gefiel ihm viel besser.

Also entschied er sich, vom Schulfreund beschworen und angesteckt, für das Abenteuer. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Der Geier triumphierte. Sie würden es wagen. Vernunft war hier sicher nicht das Hauptargument. Dazu waren sie zu jung, zu lebendig! Das Wagnis reizte und so schlug Claus Dieter in die große Hand des Geiers ein.

Anfangs war es wohl eine Art Werbeagentur, was die beiden jungen Burschen darstellen wollten. Sie fingen einfach irgendwo im Nichts an. Geier hatte den Tatendrang und den Geschäftssinn, mein Dad die Kreativität und sonst hatten sie zunächst einmal nichts. Viktoria, die junge, schwarzhaarige Ehefrau Geiers, die aus großen runden Augen etwas eulenhaft in die Welt blickte, wurde auch in das Treiben eingebunden, während sich einzig meine Mum aus der Unternehmung raushielt.

Fortan versuchte man also aus jugendlichem Leichtsinn und dem heimischen Wohnzimmer heraus, denn eigenständige Geschäftsräume gab es noch nicht, irgendetwas auf die Beine zu stellen. Langhaarig mit laufendem Radio, von Kleinkindern und Hunden umgeben, fuhrwerkten sie irgendwie herum.

Und was man fast nicht glauben mag: Tatsächlich fand sich bald auch ein erster Kunde: „DM Max“, ein Lebensmittelladen. Viktoria hatte ihren ganzen Charme am Telefon eingesetzt und grinste nun breit in den Telefonhörer: “Ist gut! Dann wie verabredet! Unsere beiden Herren werden da sein!” Und als sie den Hörer herzklopfend auflegte, jubelten die drei jungen Herrschaften in ihrem tabakvernebelten Wohnzimmer! Das war vielleicht eine helle Freude!

Nun mussten sie sich die beiden jungen Herren wohl notgedrungen einmal die Haare kämmen und hingehen. Und was soll ich sagen? Irgendwie bekamen sie den Job. Simon und Garfunkel.

Als mein Vater nun einfach runde Preisschilder für die Angebote entwerfen sollte, fand er das zu langweilig und zeichnete eine Comicfigur drumherum, die mit dicker Nase und strubbeligen Haaren das runde Preisschild in den Händen hielt. Dafür gab es keinen Pfennig mehr Geld vom Kunden, aber es fiel eindeutig besser auf und es sah witzig aus. Die Figur wurde „Medi-Max“ getauft und so prangte Vaters Figürchen bald über den Angeboten des Geschäftes. Ein erster kleiner Erfolg. So lebten die vier Erwachsenen und die beiden kleinen Kinder, nebst Hunden, eine gewisse Zeit davon, dass sie jung und unbedarft Werbeagentur spielten. In der blühenden Zeit der frühen Siebziger war vieles möglich, auch eine solche Unternehmung.

Wie man sich diese „Firma“ vorzustellen hat illustriert vielleicht die folgende Begebenheit:

Es wurde irgendwann von Geier ein erster Angestellter verpflichtet. Dieser junge Mann wurde also zu einer bestimmten Uhrzeit und einem gewissen Datum einbestellt, um seine Arbeitsstelle anzutreten. Er war ebenso langhaarig und bärtig wie die anderen beiden und passte somit hervorragend ins lustige, haarige Bild. Voller Freude über die neue Arbeitsstelle kam dieser also pünktlich und etwas aufgeregt um Punkt 09:00 Uhr morgens, frisch geduscht und gescheitelt und mit seinem guten Cord-Sakko bekleidet, das er anlässlich dieses wichtigen Tages sogar über einem ausnahmsweise gebügelten Hemd trug, nach Meerbusch Osterath zur verabredeten Adresse. Nun schellte er also entschieden an der Türe, mit klopfendem Herzen hinter der glatten Hemdenbrust. Er war ganz und gar bereit einen hervorragenden ersten Eindruck abzugeben und somit einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Der junge Mann versuchte, während er darauf wartete, dass ihm die Türe aufgetan wurde, möglichst seriös zu blicken, was ihm bei seiner von Natur aus eher lustig anzusehenden Physiognomie etwas schwer fiel. Er versuchte schnell einige Gesichtsausdrücke, blieb aber letztlich etwas unsicher, welchen er nun wählen sollte.

Während er auf diese Art fast grimassierend mit aufrechter Wirbelsäule dastand und nebenbei noch nach dem richtigen Winkel suchte, in welchem er seinen Kopf halten sollte, tat sich zunächst nichts. Nach einer weiteren kleinen Weile, in welcher er sich gegen einen zu hoch erhobenen Kopf entschieden hatte, weil das zu überheblich hätte aussehen können, und ebenfalls gegen eine zu tief geneigte Haltung, da er anderseits auch nicht zu unterwürfig erscheinen wollte, öffnete sich mit einem Mal die Türe und darin erschien mein Vater. Barfuß, in seinen obligatorischen Pyjama gewandet und mit einer Bettfrisur versehen, die entfernt an Jimi Hendrix gemahnte, stand er in gähnender Weise vor dem nun schlagartig perplexen Besucher. Aus schlafverquollenen Augen musterte Claus Dieter den fremden Mann, welcher ihn seinerseits ebenfalls höchst verwundert anstarrte. Was er denn wolle, nuschelte mein Vater mit noch nicht vorhandener Stimme, denn davon, dass ein neuer Mitarbeiter heute vorstellig werden solle und dies dazu noch am schmerzhaft frühen Morgen, davon wusste er scheinbar nichts.

Es entstand eine peinliche Pause, die der vor der Türe stehende Mann benötigte, um sich zu sammeln. Dann brachte er sehr geordnet hervor: „Na ja, eigentlich wollte ich meine Arbeitsstelle antreten. Einen schönen guten Morgen! Ich war für neun Uhr einbestellt! Da bin ich!“ Und mein Vater, der noch halb im Traumland befindlich war, versuchte dies nun irgendwie zu verstehen. Aber er war damit zweifelsohne überfordert. Es war wirklich nicht seine Uhrzeit. Er sagte also schlicht und weil ihm nichts besseres einfiel:“Jetzt wird noch nicht gearbeitet! Kommen Sie in einer Stunde wieder!“ Und mit dieser kurzen Rede schloss er die Türe und ließ den verdutzten Anwärter somit fassungslos vor dem Türblatt zurück. Dessen Gefühlslage kann man sich kaum ausmalen. Wo war hier bitte die versteckte Kamera? Später würde dieser Vorfall zu einer immer wieder herzhaft belachten Anekdote werden. Zunächst aber war es für alle Beteiligten einfach nur peinlich. Claus Dieter wandte sich verschlafen ab und dachte sich, dass Geier ihm ruhig hätte sagen können, dass er jemanden einbestellt hatte…oder hatte er das vielleicht sogar getan? Auf seinem Weg in das Chaos der Küche, wo er nach Kaffee suchen wollte, wich mein zerzauster Vater schlafwandlerisch einer Kackwurst auf dem Teppich aus, die einer der Hunde dort wohl in der Nacht abgelegt hatte. Er suchte in seinem sehr langsam erst in Fahrt kommenden Hirn nach der Antwort auf eine Frage, die er gleichsam im Begriff war zu vergessen.

Die Welt jener Tage schien in mancherlei Hinsicht durchaus offen für Veränderung. Deutschland florierte vor sich hin und alles wurde bunt. Die Ölkrise war noch nicht in Sicht und so prosperierte scheinbar alles in Deutschland und erblühte zu nie gesehener Pracht. So stelle ich es mir zumindest vor.

Allerdings war das Geld bei meinen Eltern immer noch nicht so richtig angekommen. Beide stammten ja, wie wir inzwischen wissen, aus einfachen Verhältnissen und da sie noch ganz am Anfang ihres eigenständigen Lebensweges standen, fehlte es naturgemäß fast noch an allem. Beispielsweise hatten sie kaum Möbel, weshalb meine Mutter immer wieder die paar alten zusammengetragenen Dinge umlackierte, die wir damals unsere Einrichtung nennen durften. Aber irgendwie war es okay so. Man war jung und locker drauf, also pinselte sie alles bunt an.