2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

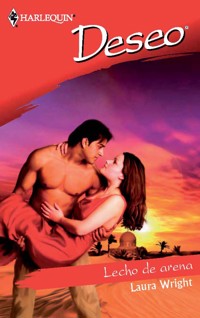

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Deseo

- Sprache: Spanisch

Él planeaba seducir a Cenicienta... pero ella cambió las reglas del juego. Su padre quería que encontrara novia, mientras que el príncipe Maxim prefería continuar soltero. Así que decidió contrariarlo saliendo con Francesca Charming, una plebeya con la que jamás podría casarse. Pero pronto se dio cuenta de que aquel plan de seducción era demasiado peligroso... y ahora su corazón corría peligro. La veterinaria Francesca Charming no creía en los cuentos de hadas, aunque los besos de aquel príncipe estaban consiguiendo que se replanteara tal incredulidad. Fran sabía que aquello no podría continuar... a menos que encontrara la manera de llegar al "y fueron felices para siempre".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2003 Laura Wright

© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.

Un cuento de hadas, n.º 1262 - mayo 2015

Título original: Charming the Prince

Publicada originalmente por Silhouette© Books.

Publicada en español en 2003

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-6259-3

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo Uno

Capítulo Dos

Capítulo Tres

Capítulo Cuatro

Capítulo Cinco

Capítulo Seis

Capítulo Siete

Capítulo Ocho

Capítulo Nueve

Capítulo Diez

Capítulo Once

Capítulo Uno

Francesca Charming no creía en los cuentos de hadas, aunque su apellido en inglés significara que tenía poderes para hacer encantamientos, pero una chica podría cambiar de opinión si pisara aquellos adoquines cargados de historia y el estandarte morado y oro de Llandaron flameara al cálido viento de la mañana sobre la fortaleza que se elevaba regiamente ante ella.

El castillo de siete plantas, de piedra blanca y una elegancia refinada, se asomaba a un acantilado sobre el Océano Atlántico. Una hilera de escalones de mármol color crema ascendían sinuosamente hasta un enorme portón. Cientos de ventanas enmarcadas en madera verde observaban a Fran y dos torres blancas se alzaban hacia un cielo cristalino desde ambos lados del impresionante edifico.

El aroma a brezo y a mar hacían que poco a poco se olvidara del trabajo y de los motivos que la habían llevado a…

–Bienvenida a Llandaron, señorita.

Fran dio un respingo al oír el animado saludo y se giró.

Un jardinero que estaba podando una fragante madreselva le guiñó un ojo.

–¿Es la primera vez que viene al castillo? Le habrá dejado sin respiración, ¿verdad?

Toda la magia del momento se desvaneció y dio paso a la realidad. Fran no había ido a Llandaron para dejarse llevar por una fantasía infantil. Había ido a aquel pequeño estado isleño para trabajar, para ganar el dinero que le permitiera poner en marcha el sueño de toda su vida, su única meta: abrir un quirófano para animales en Los Ángeles.

Agarró con fuerza el maletín de veterinaria y saludó al jardinero.

–Sí, soy la doctora Charming –dijo con un tono profesional–. He llegado esta mañana. Estoy buscando las cuadras, ¿es este el camino?

El jardinero asintió con la cabeza.

–Siga por el sendero y llegará. Pregunte por Charlie, él es el encargado –se dio la vuelta para ocuparse de un pequeño abeto–. Él le enseñará el sitio.

–Gracias.

Fran se dio la vuelta y siguió bajando por el camino sin poder evitar que su mirada se entretuviera en cada detalle.

Todos los libros que había leído de Llandaron alababan su belleza exuberante y silvestre en primavera, pero esas palabras no hacían justicia al lugar. Caminaba por el jardín cuidado con mimo que llevaba a las imponentes cuadras y observaba el césped de un verde increíble que se alejaba, salpicado de diminutas flores rojas y brezo violeta, entre árboles centenarios y arbustos minuciosamente podados.

Llandaron, a solo ciento cincuenta kilómetros de Cornualles, Inglaterra, parecía un mundo aparte.

Fran agarró con más fuerza el maletín y se dirigió hacia las cuadras con un aire que esperaba que fuera de confianza. Los caballos relinchaban a su paso desde los establos y ella les acarició la frente antes de seguir por el patio en busca del hombre llamado Charlie.

Sin embargo, al llegar al último establo, se quedó clavada en el suelo. La sorprendente escena hizo que le flaquearan las rodillas, que se le secara la garganta y que el pulso se le acelerara como el redoble de un tambor.

Un hombre, de espaldas a ella y con el torso desnudo, lanzaba heno con una horca al establo que tenía al lado. Fran, sin parase a pensar lo que estaba haciendo, dejó que su mirada fuera desde las viejas botas y ascendiera por los desgastados vaqueros que enfundaban unos muslos fuertes y musculosos que terminaban en un trasero realmente notable. Se pasó la lengua por los labios y siguió el recorrido. Tenía una cintura muy fina y una espalda ancha, bronceada y musculosa que resplandecía de sudor.

Dejó escapar un suspiro. Ante su espanto, el hombre se dio la vuelta al oírlo y se la encontró observándolo.

–Hola –la saludó con una sonrisa.

El acento era el típico de Llandaron y la palabra le brotó de los sensuales labios como si fuera chocolate fundido.

Fran no conseguía que le salieran las palabras. Los hombres no le impresionaban y solía mostrarse distante, pero aquel ejemplar de dos metros, pelo negro, abundante y ondulado, rasgos esculpidos y tupidas cejas sobre unos ojos azules y profundos no se parecía a ningún hombre que hubiera visto hasta entonces.

Bajó la mirada hacia el pecho cubierto de pelo y de poderosos músculos. Tenía lo que algunas amigas suyas llamaban un vientre como una tabla de lavar. Se dijo que era una visión que merecía la pena y cerró los puños para evitar que las manos se alargaran para palpar semejante pecho.

Reunió toda la entereza que fue capaz, se aclaró la garganta y adoptó un tono confiado.

–Usted debe de ser Charlie.

Él se apoyó despreocupadamente en el marco de la puerta y la miró fijamente hasta que la sangre le hirvió.

–¿Debo serlo?

El tono no aclaraba si era una pregunta o una respuesta, pero ella no le dio mayor importancia. No iba a permitir que ese tipo se diera cuenta de lo nerviosa que le ponía.

–Soy la doctora Francesca Charming; todos me llaman Fran.

Los irresistibles ojos de él se iluminaron al comprenderlo todo.

–La veterinaria de Estados Unidos.

–De California.

La observó lentamente con su perversa mirada azul hasta detenerse en la boca.

–Rubia, bronceada, piernas largas y unos ojos preciosos. Una chica de California perfecta.

Fran sintió como si sus pantalones de algodón marrones y la camisa azul se hubieran convertido repentinamente en lencería negra de encaje. Notó que el rubor se adueñaba de sus mejillas. No podía ser, ella una mujer urbana y no se sonrojaba ni balbucía como una colegiala. Era ella la que hacía sonrojarse a los hombres demasiado pagados de sí mismos; eso siempre que no notaran la inseguridad que se escondía detrás de la fachada de confianza en sí misma.

–¿Ya me ha mirado lo suficiente? –le preguntó subiendo un poco la barbilla–. ¿O prefiere que me dé la vuelta?

Él levantó la mirada para encontrarse con los ojos de ella. Tenía una expresión divertida.

–Creo que tendría que preguntarle lo mismo.

Fran tragó saliva. Tenía toda la razón.

–¿Y bien? –preguntó él con una sonrisa.

–Y bien, ¿qué?

Él dibujó un círculo en el aire con un dedo largo y afilado.

–Usted me lo ha propuesto, doctora Charming. Creo que es justo que la vea de espaldas después de que usted me mirara tanto tiempo.

Fran abrió los ojos como platos.

–¡Yo no he hecho tal cosa! Además… bueno, no pienso darme la vuelta… solo era… en realidad no era…

Él sonrió.

–Está bien, quizá en otra ocasión.

–No lo creo.

Fran miró a otro lado mientras se preguntaba por qué había ido a Llandaron. Echó una ojeada al enorme despacho que había a su derecha; tenía muebles muy cómodos y ventanas en todas las paredes. Por fin encontró lo que estaba buscando. Junto a un ventanal abierto y tumbada sobre un lecho verde, había una wolfhound preciosa con el vientre hinchado y los ojos de un marrón acuoso. El sol se colaba en la habitación a través de la persiana y bañaba a la perra con una luz pálida.

Hacía diez días ella no sabía nada del rey Oliver ni de su wolfhound, apenas había oído hablar de Llandaron, pero su socio y posible novio formal, el doctor Dennis Cavanaugh, recibió el encargo «real». La reputación que Dennis se había labrado gracias a los animales de compañía de los ricos y famosos de Los Ángeles hacía que le invitaran constantemente a sitios increíbles, pero aquella vez estaba demasiado ocupado con el perrito de cierta estrella de cine como para dejar el país. Dennis recomendó a Fran para que hiciera el trabajo y ella, que necesitaba un poco de distancia para pensar y la generosa retribución, no tardó en aceptar la oferta.

La wolfhound miró a Fran como si se preguntara quién era y qué hacía allí. Fran sonrió.

–Eres una preciosidad –dijo ella mientras recorría los escasos pasos que la separaban del despacho y alargaba la mano para agarrar el picaporte.

Sin embargo, antes de que pudiera abrir, una mano imponente se posó sobre la suya y le provocó una oleada de calor en todo el brazo.

–Permítame, doctora.

A Fran se le escapó un leve jadeo mientras apartaba la mano bruscamente.

–Espero no haberla quemado –bromeó él mientras abría la puerta y la dejaba pasar.

Ella entró a toda velocidad.

–No ha hecho nada.

Él se rio.

–¿Está segura? –preguntó con sarcasmo.

Fran se dirigió a su paciente con las mejillas ardiendo. Estaba abochornada por la reacción tan tonta ante su contacto y por haber mentido al decir que no le había hecho nada.

Si dependiera de ella, le diría en ese instante que podía marcharse, que ella podía ocuparse de todo, pero también sabía que la perra estaría más tranquila si había alguien que ella conociera y la salud de la perra era más importante que unas ridículas palpitaciones.

–Así que tú eres mi paciente… –dijo Fran con tranquilidad mientras se sentaba junto a la wolfhound preñada.

Empezaba a disiparse la inquietud que le producía la presencia del provocador mozo de cuadras. Estaba con su paciente, estaba en su terreno.

–Se llama Grand Dame Glindaron.

El hombre tardó unos segundos en agacharse junto a ella con los vaqueros desgastados ceñidos a los musculosos muslos. El pecho estaba cubierto por una camiseta negra bastante vieja.

–Pero la llamamos Glinda.

–Glinda… –Fran alargó la mano y permitió que le perra se la oliera–. ¿Como la bruja buena?

–¿La bruja buena? –repitió él.

–Ya sabe… El mago de Oz… –lo miró fijamente–. Glinda, la bruja buena –él parecía no enterarse de nada–. Es una película.

Él se sentó en los talones.

–¡Ah! Por aquí no vemos esas cosas.

Fran abrió los ojos de par en par.

–¿Cómo dice?

Él sonrió con picardía.

–Muy gracioso, Charlie –replicó Fran con tono guasón.

Él bajó la mirada un instante y Fran se sintió aliviada, como si hubiera encontrado una sombra bajo un sol abrasador, aunque no pudiera apartar la mirada de él. Tenía una boca irresistible y un cuerpo demoledor. Era un conjunto mortal para una mujer que había renunciado al atractivo sexual a cambio del cariño.

Fran intentó con toda su alma formarse una imagen de Dennis, pero no lo consiguió. Los ojos del mozo de cuadras eran poderosos y persistentes. Si ese tipo quisiera dejar de trabajar en las cuadras, seguramente podría ganar una fortuna como hipnotizador.

–En realidad, en Llandaron nos gustan las buenas películas –lo dijo mientras rascaba a Glinda detrás de la oreja–. A la familia real también le gustan y se supone que El mago de Oz es la favorita del rey.

–Me alegro de saber que Su Majestad tiene buen gusto, tanto en cuanto al cine como en cuanto a los animales.

Fran sacó un termómetro y un estetoscopio del maletín. Había dejado que Glinda se acostumbrara a su voz y a sus movimientos y había llegado el momento de que se pusiera a trabajar. Si el perturbador mozo de cuadras iba a quedarse por allí, ella tendría que sobrellevarlo lo mejor que pudiera.

Glinda y ella se acostumbrarían la una a la otra y no tendría que volver a tratar con ese tipo.

–¿Cuida usted de Glinda? –Fran adoptó un tono profesional.

–No le quito la vista de encima.

–Entonces, me gustaría hacerle algunas preguntas, si no le importa.

Él inclinó la cabeza.

–Naturalmente.

–¿Come y bebe?

–Come menos y bebe más.

Fran asintió con la cabeza.

–¿Ha sangrado o vomitado? ¿Ha tenido diarrea?

–No.

–Muy bien –se acercó más a la perra–. Acaríciela y manténgala tranquila mientras yo la examino.

Él arqueó una ceja con aire divertido.

–¿Está pidiéndome que la ayude, doctora?

–Si no le importa…

–¿Por qué iba a importarme?

–No me gustaría apartarlo de su trabajo.

–¿Mi trabajo?

Fran señaló con la cabeza hacia las cuadras.

–Limpiar los establos y dar de comer a los animales…

–¡Ah! Claro mi trabajo… –los ojos lanzaron un resplandor azul–. Puedo tomarme unos minutos.

Fran sintió un cosquilleo en el vientre que la sorprendió, pero se recompuso.

–De acuerdo, pero no quiero que tenga problemas con su jefe, así que si le entretengo demasiado tiempo, dígamelo.

–Es muy considerada –replicó él con una risa burlona–, pero no tiene que preocuparse. Mi jefe y yo nos llevamos muy bien.

Después de tomarle la temperatura, Fran escuchó el corazón y los pulmones del animal, así como a los cachorrillos que llevaba en su vientre. Pasó un buen rato con la increíblemente sana perra y encantada de tomarse un respiro del arrebatador mozo de cuadras. Jamás se había sentido tan perturbada y atraída por alguien. Ni por ninguno de los apuestos hombres de Los Ángeles ni siquiera por Dennis.

–Los embarazos de los wolfhound pueden ser muy peligrosos –dijo él mientras Fran comprobaba los ojos y los oídos de animal–. Doy por sentado que usted es una especialista en estos casos.

–Ese rumor es cierto.

–¿Hay otros rumores? –se inclinó sobre Glinda y Fran abrió la boca de la perra para examinarle los dientes.

–Claro –mantuvo el tono desenfadado mientras hacía todo lo posible para no inhalar el delicioso y varonil aroma–, pero todos son mentira o, por lo menos, medias verdades.

–Aun así, me encantaría oírlos.

Fran apretó los labios pensativamente.

–Creo que no son apropiados para los cándidos e inocentes habitantes de Llandaron.

La mirada que le lanzó dejaba muy claro que él no era ni cándido ni inocente.

Como si ella no lo supiera.

–¿Qué piensa de Llandaron, doctora Charming? –preguntó él con las caras casi rozándose.

–Bueno, solo llevo aquí unas horas, pero lo que he visto es… –se quedó si aliento cuando él desvió la mirada descaradamente hacia su boca.

–¿Impresionante? –el tono ronco de barítono la envolvió como si fuera de seda y acero.

–Sí… –contestó ella con una especie de susurro indeciso que había oído a algunas mujeres en las películas, pero que no había oído salir de su propia boca.

¿Qué estaba pasando? se preguntó mientras entraba una ráfaga de aire salado por la ventana abierta. ¿Qué demonios estaba pasándole? Quizá debiera haberse quedado en Los Ángeles con Dennis y que otro hubiera hecho ese trabajo.

Fran apartó de su mente esa idea disparatada. Era verdad que ese hombre la atraía, pero no iba a pasar de ahí ni iba a interferir en su trabajo.

–Llandaron es muy impresionante –comentó el hombre y la sacó de sus reflexiones–. La gente está muy orgullosa de su país; de su belleza inmaculada y de su existencia pacífica.

–Tienen motivos para estar orgullosos. Es un sitio impresionante –se volvió hacia Glinda y le acarició el pelo gris y duro para ganarse su confianza–. ¿Ha vivido aquí toda su vida?

–¿Se refiere a Llandaron o al palacio?

–A los dos.

–Sí a ambos.

–De modo que se ha criado entre lujos, ¿eh? –dijo Fran con una leve risita–. Sus padres trabajaban aquí y ahora lo hace usted…

–Podría decirse que es la profesión familiar.

Fran no pudo evitar mirarlo con el ceño fruncido.

–Lo dice como si lo lamentara.

–A veces uno no elige su forma de vida, doctora.

–Eso es una tontería –le espetó Fran.

Él se rio.

–¿Eso cree?

–Sí, eso creo –Glinda apoyó la cabeza en las rodillas de Fran y cerró los ojos–. Solo tenemos una oportunidad en la vida y permitir que otros controlen algo tan preciado como nuestras elecciones es un desperdicio.

–¿De tiempo?

–De vida –no había forma de pararla cuando tocaba un asunto como ese–. Mi padre siempre decía que la vida es un regalo.

A Fran se le encogió el corazón al acordarse de su padre. Había fallecido hacía casi dieciséis años, pero mantenía intacto su amor por él.

El hombre que tenía al lado la miraba intensamente y con una expresión hermética.

–¿Qué me dice de los hijos del rey, doctora? Para ellos lo primero es el honor y el deber. No pueden permitirse el lujo de elegir.

–Claro que eligen. Eligen el honor y el deber sobre sus deseos y necesidades.

Como ella había elegido al cariñoso y estable Dennis sobre los engatusadores que solo querían una cosa y que desaparecían cuando la habían conseguido. Ella no había conocido príncipes de cuentos de hadas sino montones de lobos vestidos de Armani. Gracias a Dios solo había sucumbido una vez a su atractivo.

Volvió a ocuparse de Glinda y de los cachorrillos que tenía en sus entrañas.

–Tiene gracia, casi todo el mundo piensa que la vida de las familias reales es muy romántica; las fiestas, los bailes, el apuesto príncipe, los besos de ensueño y todo eso.

–Pero usted no lo hace.

–No –no se comprometió con la respuesta–. Cuando era niña, no me quedaba embobada viendo los dibujos animados de Walt Disney como hacían otras niñas.

–¿Y qué hacía?

Fran no pudo evitar esbozar una sonrisa.

–Entablillaba a los animales heridos que se colaban en nuestro patio.

–Seguro que los curaba a todos –el tono era amable y bromista.

–A casi todos, pero algunas cosas se escapaban de mi control.

Como los crueles juegos y bromas de sus hermanastros que escondían los animales hasta que ella lloraba y les suplicaba que los devolvieran.

Fran dejó a un lado los recuerdos y sonrió con naturalidad.

–Digamos que nunca he sido de las que ven las cosas a través de un cristal rosa.

–¿Cómo ve las cosas, Francesca?

–Basta con Fran –le repitió–. Veo la vida a través de unas lentes infrarrojas. Quiero llegar a los detalles y ver la verdad. No quiero que me ciegue la fantasía.

–Verás, las fantasías pueden ser muy gratificantes.

Las palabras hicieron que sintiera una punzada ardiente en el vientre. Lo miró directamente a los ojos azul oscuro. Eran unos ojos rebosantes de pasión e inteligencia.

–Quizá lo sean a corto plazo.

Él esbozó una leve sonrisa.

–¿No buscas placeres a corto plazo?

Fran desvió la mirada hacia la ventana y luego hacia Glinda. No quería mirarlo a él.

–¿Seguimos hablando de mi forma de ver la vida?

–¿Cuántos años tienes, Francesca?

–Veintiocho.

–Eres muy sabia para ser tan joven.

Fran se encogió de hombros ligeramente azorada por el halago.

–Simplemente, me conozco.

–Muy avanzada…

–¿Te parece?

Él sonrió abiertamente.

–Sí, me lo parece.

–Disculpe, Alteza.

Fran se volvió hacia la puerta y vio a un anciano con ropa de trabajo, una gorra verde que le cubría el pelo canoso y unos ojos abiertos de para en par que la miraban con curiosidad.

–Buenos días, Charlie –dijo la voz de barítono cargada de formalidad.

A Fran se le cayó el alma a los pies.

Charlie hizo una reverencia.

–Buenos días, Alteza. Su Alteza Real ha vuelto del pueblo y desea hablar con usted.

–Gracias, Charlie. Puedes retirarte.

Fran no esperó a que el verdadero Charlie se retirara. Se giró para mirar al hombre que ella había dado por sentado que era el mozo de cuadras, al hombre que había hecho que se le cayera la baba, al hombre con el que había estado charlando y al que había dado consejos sobre las cosas importantes de la vida.

Lo miró con los ojos entrecerrados.

–¿Alteza…?

–No he tenido la ocasión de presentarme adecuadamente –inclinó la cabeza, pero los diabólicos ojos azules seguían clavados en ella–. Soy el príncipe Maxim Stephan Henry Thorne.

Capítulo Dos

Maxim vio que los ojos de la belleza americana se tornaban marrón oscuro y volvió a maldecir el trato que había hecho con su padre hacía un año. ¿Por qué iba a casarse con una insípida cortesana de sangre azul cuando había mujeres como aquella para tentarlo?

Jamás había conocido a una mujer tan plena de agudeza y opiniones propias como aquella. Normalmente, esas eran unas características que no le parecían atractivas, pero en ella…

La miró con detenimiento. Estaba evidentemente molesta por lo que le había dicho, o había omitido, y un rayo de sol iluminaba sus impresionantes rasgos. Una melena rubia y ondulada caía en cascada sobre sus firmes hombros y el rostro tenía forma de corazón, unos pómulos altos y la piel como el satén. Era delgada, pero con las formas adecuadas. Cuando unos minutos antes había pasado junto a él en el despacho, una flecha de deseo ardiente le había acertado en pleno corazón, por no decir algo más abajo.

Sin embargo, tenía un rasgo que lo enloquecía: la boca, esa fantasía arrebatadora con un labio superior irresistible.

–¿Alteza…?

La pregunta y el tono irritado hicieron que volviera a la realidad.

–Dígame, doctora.

–Me ha engañado.

Él asintió con la cabeza.

–Sí.

–No me gusta que me engañen –sentenció ella con firmeza–. Ya lo hicieron bastante cuando era pequeña –notó que se ruborizaba, pero siguió adelante–. Ya no pienso aceptarlo más. Ni de un príncipe ni de un mozo de cuadras.

Maxim la miraba fijamente y francamente divertido. Nunca le habían hablado así. Las mujeres no lo regañaban. Coqueteaban, lo halagaban y se acostaban con él.

–Le pido disculpas.

Fran dudó un instante y él se preguntó si le arrojaría a la cara las disculpas, pero no lo hizo. En cambio, notó que los ojos de ella se velaban de perplejidad.

–Estaba recogiendo heno…

Él se encogió de hombros.

–Me gusta distraerme.

–¿De qué? ¿De este sitio perfecto donde vive?

–Ningún sitio es perfecto, doctora.

Fran dejó escapar un profundo suspiro.

–¿Qué hago yo ahora?

–Me parece que no entiendo la pregunta.