Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Memeo wird dreißig - der richtige Zeitpunkt, um erwachsen zu sein. Als er den Kopf in den Wolken hat, gibt es einen sprichwörtlichen Knall mit ungeahnten Folgen. Gleich danach ist alles durcheinander. Erinnerungen verschwinden und sein Körper gehorcht ihm nicht mehr. Die Ärzte sind ratlos. Zur selben Zeit beginnt eine Sonnenfinsternis, die Memeo vor eine metaphorische Entscheidung stellt: lässt er es dunkel werden oder soll er darauf bauen, dass sein Lebenslicht zurückkehrt? Was er braucht, sind Glück und vor allem die Hilfe seiner Freunde. Nach einer wahren Geschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für all jene, die waren und sind und sein werden.

Und für alle, die gehen mussten.

nach einer wahren Geschichte

Inhaltsverzeichnis

Epilog

1-Die Enddiagnose

2-Das mit der Amsel

3-Das mit dem Gold

4-Das mit dem unmöglichen Herzinfarkt

5-Das mit der besorgten Bambusprinzessin

6-Das mit dem Netz

7-Das mit den müden Wachen

8-Das mit dem Biss

9-In welchem ich sprachlos werde

10-In dem alles verschwindet

11¹-07. Juli / Tag null: An dem ich unfreiwillig eingemummt bin.

11²--- Memeo --

11³-09. Juli / Tag zwei: An dem mein Gedächtnis heiß läuft.

114-10. Juli / Tag drei: An dem wir uns von der ersten Diagnose verabschieden.

12-In dem mein Verstand auf Stand-by geht

13-In dem ich unsanft auf eine Grenze stoße

14-In dem Gesichter bedeutungslos werden

15-In dem ich mich auf die Schöpfung besinne

16-In dem sich die Sonne verdunkelt

17-In dem die Zeit an Bedeutung gewinnt

18-In dem ich Angst vorm Niesen habe

19-In dem ich bedenklich viel denke

20-In dem Sille rumdruckst

21-In dem ich erstochen werde

22-Prolog - In dem das Leben blüht

Norddeutsch und frech

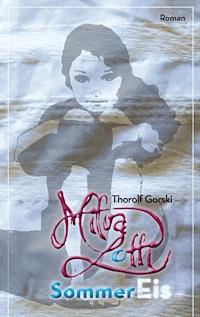

Die Milva Lotti Reihe

LESERSTIMMEN ZU MILVA LOTTI

ROMAN / FANTASTISCHE LITERATUR-Märchenhaft

ERZÄHLBAND / RATGEBER-Dein Seelentagebuch

Schmück dich

Epilog

Ich beginne mit dem Ende. Den Schluss betreffend sei gesagt: Ich bin gestorben.

Sterben ist friedlich, aber erst, wenn es soweit ist, denn bis dahin herrscht das Leben. Und nur das bringt uns durcheinander.

Trotzdem soll niemand glauben, es gäbe kein Leben nach dem Tod.

1

Die Enddiagnose

Jemand betritt das Krankenzimmer.

Ich prüfe meine Hand. Fidel hält sie noch immer. Weich, fürsorglich und ein wenig klamm, genau so wie vorhin, bevor ich erschöpft eingeschlafen war. Jemand anderes muss es also sein, der dazu kommt.

Meine Schlaftrunkenheit lässt noch nicht zu, diese Person an ihren Schritten zu identifizieren, vielleicht an typischen Geräuschen, wie denen eines Schlüsselanhängers oder Ähnlichem. Mit geschlossenen Augen überlege ich, ob ich zu erkennen geben will, dass ich das Hinzukommen registriert habe.

Der ganze Tag war von gut gemeinten Besuchen gefüllt gewesen. Damit meine ich seit 9:00 Uhr. Es muss mittlerweile etwas nach 19:00 Uhr sein. Jeder Besucher hätte sich auf ein Zeichen von mir sicher verständnisvoll zurückgezogen, aber zwanzig Menschen in Reihe einen Korb zu geben, war in meiner Vorstellung anstrengender gewesen, als irgendwann zu demonstrieren, dass ich abbaue und einfach die Augen zu schließen.

Ich wage nun also einen Blick durch ein Augenlid. Durch das linke, abgewandte, halb im Kissen versteckte. Sobald mein Auge einen Spaltbreit geöffnet ist, schärfen sich auch meine Sinne. Ich rieche etwas Haarspray und Weichspüler, dann drücke ich vorsichtig Fidels Hand.

Der Kolumbianer erwidert die Bewegung und flüstert: »He´s sleeping.«

Ein nachfragender Laut gibt meine Freundin Sille zu erkennen: sie ist neunundzwanzig, Erzieherin, Mutter meines Patenkindes. Sie ist gutherzig, was sie nicht gerne zeigt und sie ist ungeduldig, dafür sehr aufrichtig. Sie spricht kein Englisch, wehrt sich auch dagegen anzuerkennen, dass es diese Sprache gibt, glaube ich. Genau das muss sie ihm ohne Worte zu verstehen geben, denn Fidel wiederholt das Gesagte in gebrochenem Deutsch: »Macht er Schlaffen?« Sein kurzer Satz klingt wie eine unsichere Frage.

Sille antwortet ihm mit einem sauber formulierten: »Aha« und bleibt ansonsten still.

Fidel, seines Zeichens höflich und niemals fremdelnd, berichtet ihr unter Mühen, dass ich seit etwa einer Stunde schlafe und dass die anderen »sind gegehen«, wie er sagt.

Sille scheint zu überlegen, denn sie reagiert nicht prompt. Stattdessen macht sie einen kurzen missbilligenden, nicht jedoch unhöflichen Laut mit der Zunge, bevor sie zu ihm sagt: »Ich versteh‘ nur bla, Bahnhof, irgendwas. Du musst schon Deutsch mit mir sprechen oder schneller lernen. Nützt ja nichts.«

Bisher bin ich immer das vermittelnde Übersetzungsglied zwischen den beiden gewesen, obwohl mein Englisch sich wie eine streunende Katze verhält. Es kommt und geht. Fidel zu verstehen ist überhaupt nicht schwierig, wenn man nur hinhört.

Nun überlege ich auf Fidels Laut des Nichtverstehens hin, dass ich besser aufwachen sollte, bevor die Beiden weiter von zwei verschiedenen Kontinenten aus miteinander sprechen müssen. So öffne ich schließlich beide Augen und bin bemüht, mich möglichst vorsichtig zu bewegen. Zum einen, um nicht zu riskieren, dass irgendeine externe Versorgungsstation, wie Venenverweilkanüle und Herzkatheter, sich aus dem Pflaster mogelt - man weiß ja nie. Zum anderen, weil ich ja offiziell noch »Schläfft er« gemacht hatte.

Durch die eingenommenen Medikamente ist mein Gesicht aufgedunsen, und durch das ewige Liegen bin ich ohnehin recht langsam. Müde zu wirken bedarf somit keiner besonders großen Anstrengung.

Von der Seite strahlen mich Fidels freundliche Augen an, und er begrüßt mich mit einem Kosenamen in seiner Muttersprache. »Cariño!«

Sille verdreht die Augen. »Geht das schon wieder los?«

Ich schiebe ein Lachen durch die Nase und sehe zu ihr hinüber. Dann sage ich auf Spanisch: »neuen Haarschnitt«.

Fidel erwidert fast entschuldigend mit einem Ja, und fasst sich verlegen auf den Kopf. Ich deute mit der Nasenspitze in die Richtung der vehementen Nichtversteherin.

»Wisst ihr was?« Sille wird ungnädig – im Allgemeinen heikel, sofern ihre Stimme noch eine Nuance giftiger wird. Aber es geht gerade eben. »Also, das hab ich zumindest mitbekommen. Ich kann das nicht ab! Jetzt redet ihr auch noch über mich.«

»Ja, das hast du also verstanden. Lern Englisch oder Spanisch. Beide Sprachen sind nicht wirklich schwierig«, gebe ich lau zurück und grinse herausfordernd. Die Wahrheit ist, ich spreche bloß ein paar Fetzen Spanisch, obwohl ich nahezu alles verstehe.

»Sprecht Deutsch!« wirft sie unnachgiebig in unsere Richtung wie einen Kriegshammer.

Ich gebe nach. Fidel lacht unsicher.

»Gibt es etwas Neues?«, fragt sie mit einem Anflug von Entschuldigung und legt ihre Handtasche auf einem der zwei Stühle ab.

»Nein, hier tut sich nichts. Genau wie bei deinem Friseur. Was sind das für Fransen?«, stänkere ich schwach.

Sie wirft mir einen gekonnten Todesblick zu und ermahnt mich mit ihrer Augenbraue, ihr schleunigst zu antworten.

Kopfschüttelnd löse ich meine rechte Hand aus der des Kolumbianers und greife nach dem Glas Wasser, das auf dem wenig liebsam aussehenden Nachttisch steht. Mein Mund ist trocken. »Noch nichts Neues. Die Visite war heute Morgen schon, aber sie haben gesagt, dass die Ergebnisse erst heute Nachmittag eintreffen werden.«

Besorgnis huscht über Silles Gesicht, wie der Lichtkegel eines vorüberfahrenden Scheinwerfers, gleich danach verstummt ihre Mimik wieder. »Steht also noch aus? Wird aber langsam Zeit, oder?« Sie sieht geschäftig auf ihre schlanke Armbanduhr. »Der Nachmittag ist längst vorüber.«

»Ja, aber wer weiß, ob die überhaupt schon da sind.«

Dann scharrt sie mit einem Fuß, zieht einen Mundwinkel von Bedenken beschwert nach unten und sieht aus dem Fenster. Draußen herrscht eitler Sonnenschein, so wie es sich für den anstehenden August gehört. »Das Warten ist ja unerträglich.«

Ich stimme ihr mit einem unsicheren Laut zu und es legt sich drückende Stille über mein Krankenbett. Wie immer in solchen Momenten ist man allseits bemüht, die Stille wieder aufzuheben. Ein paar Fülllaute erklingen: ein Rascheln von Schokoladenpapier, ein Räuspern, ...

Sille seufzt und als sie sich herumdreht, fällt ihr Blick zielsicher auf die goldene Kette, an der ein kleiner, runder Anhänger neben meinem Herzkatheter im Sonnenlicht aufblitzt. Vielleicht ist es das Gold, das ihr Interesse weckt, vielleicht auch der Diamant, der in der Mitte des Anhängers sitzt wie ein funkelnder Tautropfen. Sie kommt mit neugierigem, beinahe studierendem Blick näher. »Woher kommt die Kette?« will sie wissen.

Für einen kurzen Moment zucke ich zusammen und wäge ab, ob ich es ihr sagen sollte oder nicht. Sie anzulügen ist zwecklos und gefährlich. Sie würde es auf der Stelle bemerken. Von ihr erwischt zu werden ist wahrlich kein Vergnügen. Da lässt man sich lieber von einer Möwe auf den Kopf kacken. Ihr die wahre Herkunft mitzuteilen würde sie allerdings treffen oder aufregen oder sogar beides. Und das wiederum mag ich nicht besonders. Nicht in diesem Fall, denn sonst lassen wir kaum eine Gelegenheit aus, uns gegenseitig in die Pfanne zu hauen und zu ärgern.

Sie schiebt Fidel zur Seite. Ich tausche einen ernsten Blick mit der Wand gegenüber. Sille hat bemerkt, dass ich über das Lügen nachgedacht habe und ich suche nach einem Ausweg, während sie die Gravur in dem runden Metallanhänger liest.

»Ich hab die Kette schon einmal irgendwo gesehen«, sagt sie. Dann rückt sie in mein Blickfeld und will wissen, ob das Juwel in der Mitte teuer und echt ist.

Ich setze mich auf, um mich ihrem wachsamen Blick zu entziehen und antworte knapp: »Ja, Diamant, schätze ich.«

Sie scheint jedoch zu bemerken, dass mir die Antwort auf ihre erste Frage nur schwer über die Lippen gehen will, und dass ich sie daher umschiffe.

Sie lässt von der Kette ab und auch von ihrer aufkeimenden Beweisführung, wahrscheinlich aus Rücksicht, und dreht mir den Rücken zu. Dann greift sie nach ihrer Tasche und zieht ihr Handy daraus hervor. Sie sieht friedlich aus, als sie aufsteht und den Raum durchmisst, trotzdem bin ich misstrauisch. Es ist eindeutig ein lauernder Rücken, den sie mir zudreht.

Normalerweise braucht sie keine drei Sekunden, um noch einen draufzusetzen, wenn sie nicht bekommt, was sie will. Ich zähle: eins, zwei – da dreht sie sich herum: »Kommt Tarik noch einmal her? Hast du noch einmal etwas von ihm gehört?«

Ein kurzer Stich trifft mich. Ich versuche, es mir nicht anmerken zu lassen.

Sille und ich funkeln uns an, während ich gehalten antworte: »Wenn, dann, sobald er aus Berlin zurück ist, nehme ich an.« Ich versuche es unbedeutend klingen zu lassen, aber Fidel riecht den Braten: er meldet sich zurück ins Geschehen und möchte wissen, wer Tarik ist.

»The guy from …«

Aus Silles Funkeln wird ein strafender Blick, der quer durch den Raum zu mir schießt. Um den Frieden zu wahren, schwenke ich auf unsere Amtssprache: »... mein Ex-Freund.«

»Na bitte«, sagt Sille mit einem Hauch von Triumph in der Stimme. »Geht doch.«

Fidel zieht seine Hand von der Bettkante und sieht betrübt auf einen Stapel Zeitschriften »Ah, comprendo.« Sein Lächeln wird dünn wie Schlaggold.

Nun wurde doch einer im Raum getroffen, denke ich und sehe mit Nachdruck in das Gesicht meiner Freundin.

Sie macht eine entschuldigende Geste, geht rückwärts an die Fensterbank und fragt Fidel versöhnlich, ob ihm seine neue Arbeitsstelle gefällt. Eine Weile höre ich ihnen zu, übersetze hier und da, um ihre Unterhaltung glatt zu bügeln. Beinahe vergesse ich darüber, dass ich auf die Enddiagnose warte.

Als die Tür zum Krankenzimmer jedoch unvermittelt aufgeht und drei Männer in weißen Kitteln eintreten, fällt sie mir wieder ein und damit auch, weshalb ich hier und nicht beim Kaffeekränzchen bin. Mein Herz setzt einmal aus.

Sie kommen an das Fußende meines Bettes und warten, bis ich mich vollständig aufgesetzt habe. Dann begrüßen sie mich, klären in zwei kurzen Sätzen ab, ob es in Ordnung geht, wenn mein Besuch im Zimmer verweilt.

Mein Herz holt den ausgelassenen Schlag nach. Ich frage mich, ob ich es bewerten muss, dass diese Frage gestellt wird. Das wird sie sonst auch jedes Mal. Heute allerdings fühlt es sich anders an.

»Sie dürfen bleiben«, sage ich und schlucke, während sich Fidel von meinem Bett zurücksetzt, um den Ärzten freie Bahn zu geben. Er und Sille sehen angespannt zu den Göttern in Weiß. Ihre Nachricht könnte mein Leben verändern und damit auch das meiner Freunde.

Seit ich in der Klinik bin, rotieren unser aller Gefühle, und nach der Operation habe ich versucht, nicht daran zu denken, dass es böse ausgehen könnte. Ich glaube, auch dies ist etwas, das ich und meine Freunde uns teilen.

Einer der Ärzte sieht zu Boden.

Ich bin unsicher, ob er mit eigenen Dingen beschäftigt ist. Ohnehin frage ich mich, warum sie zu dritt sind. Das sind sie sonst zwar ebenso, aber diesmal fühlt auch dies sich anders an.

Der leitende Stationsarzt eröffnet den ergebnisbezogenen Dialog: »Herr Ferm, wir haben noch keine Nachricht aus dem Referenzzentrum. Das kann an sich als gutes Zeichen gedeutet werden.«

»Nun«, steige ich gefasst darauf ein, »aber auf Zeichen werden Sie sich als Schulmediziner nicht verlassen, nehme ich an?«

Meine Freunde sind aus meinem Blickfeld verschwunden. Ich fühle mich, als wäre ich allein im Zimmer mit dem einen, sprechenden Arzt.

»Richtig«, stimmt dieser zu. »Deshalb haben wir den Schnellschnitt hier in der Pathologie noch einmal genauer untersucht.« Er steht da, mit beiden Händen in den Taschen seines Kittels und scheint auf eine Reaktion von mir zu warten. Tut er allerdings doch nicht, glaube ich. Oder doch?

Trotzdem kommt mir die Sprechpause endlos vor. Ich höre mein Blut rauschen und spüre, wie die Aufregung von innen gegen meine Schädeldecke pocht. Mein Herzkatheter wird enger. Vielleicht, weil mein Puls steigt. Selbst wenn ich niemandem wünsche, jetzt an meiner Stelle zu sein, würde ich jetzt lieber zwischen Sille und Fidel sitzen, als Gast, als Besucher. Niemand anderes soll statt meiner hier im Bett sitzen, aber ich möchte es auch nicht mehr. Ich versuche, meinen Geist zu verschließen und einen dichten Vorhang vor meine Seele zu schieben. Das gelingt mir in letzter Zeit besonders gut. Er soll alles vor mir verborgen halten, außer einer guten Nachricht. Allein für sie lasse ich den Vorhang einen Millimeter weit geöffnet.

Dass die Schlechte viel gewichtiger ist, spielt in diesem Moment keine Rolle. Ich habe mittlerweile Übung darin, zu filtern, aber heute kommt es mir schwieriger vor als sonst. Also atme ich unhörbar ein und erwarte die Kernaussage des Arztes.

»Wissen Sie«, spricht er endlich weiter, »es gibt über fünfzig verschiedene Arten dieses Gewebes. Die gängigsten Arten werden natürlich zuerst getestet. Je mehr Zeit man im Referenzzentrum benötigt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es sich hier um eine der am häufigsten auftretenden Arten handelt.«

Ich nicke stumm. Ist das nun gut oder schlecht? Wenn es kein gängiges Gewebe ist, ist es dann ein eher seltenes? Und wenn dies der Fall ist, wird die Folgebehandlung dadurch gleichermaßen schwieriger? Giftiger? Tödlicher?

Ich wünschte, Annika wäre jetzt hier. Sie würde den Ärzten die richtigen Fragen stellen, um die Sache auf den Punkt zu bringen. Ich traue mich das nicht.

»Das Ungewöhnliche in Ihrem Fall«, nimmt der Oberarzt den Rest seiner Einleitung auf, »ist, dass wir diese Art für gewöhnlich nur bei Kindern finden.«

»Was meinen Sie damit?«

»Nun, an sich bei Kindern bis zu zwölf Jahren. Manchmal bildet es sich im Kindesalter heraus, und einige Menschen leben sogar damit, ohne dass es sich bemerkbar macht. Sie sterben also eines Tages eines natürlichen Todes.«

Die Worte »sterben« und »eines natürlichen Todes« klingen aus dem Mund des Arztes so belanglos wie »letzten Mittwoch«.

Ich habe keine Lust über das Sterben zu sprechen, denn möglicherweise erzählt er mir gleich, dass ich keines natürlichen Todes sterben werde und noch dazu in absehbarer Zeit. Das hat Google gesagt.

»Es ist also ungewöhnlich, dass sich ein so spezielles Gewebe im Erwachsenenalter noch einmal regt. Vor allem mit der von Ihnen geschilderten Symptomatik.«

Mein Mund wird wieder trocken.

Ich will Kaffee und Schokolade.

Ich will in den Urlaub fahren.

Ich will nicht dreißig geworden sein.

Mein Geburtstag ist erst knapp sechs Wochen her. Unfassbar, wie schnell sich alles wandeln kann. Eben habe ich mich noch unberührbar und unsterblich gefühlt. Und nun stülpen sich meine Sinne nach innen, weil mir Gefahr droht. Sie schwirrt seit sechs Wochen um mich und alle meine Freunde herum wie eine dicke, bedrohliche Todesbiene. Am liebsten möchte ich sie Hornisse nennen, aber sie kann nur ein Mal stechen. Ihr Stachel ist seit einiger Zeit schon ausgefahren und blitzt scharf in der Sommersonne.

Alle wissen, dass sie es darauf abgesehen hat, mich zu stechen. Und alle warten auf den Moment, da sie angreift.

Meine Freunde sind wie ein zusätzlicher Schutzschild. Sie haben sich um mich herum versammelt, auch wenn sie wissen, dass die Gefahr bereits innerhalb ihres Schutzwalls ist, weil sie von mir ausgeht.

Jetzt, da die Ärzte eine Enddiagnose aussprechen könnten, es nur leider nicht tun, greift die Biene im Sturzflug an, mit spitzem Stachel voraus. Wenn sie mich trifft, werde ich sterben und mit mir auch ein Teil meiner Freunde.

Mein Vorhang wird noch ein Stückchen dichter zusammengezogen. Ich schiele, auf der Unterlippe kauend, auf den Spalt darin und denke: Komm schon! Kleine, gute Nachricht, trau dich. Niemand tut dir etwas. Ich glaube an dich, auch wenn du nur ganz klein bist.

Ich nehme einen Schatten wahr, ein Huschen. Ist das die gute Nachricht? Wie ein Kind vor einem Mauseloch hocke ich da und harre aus.

Vertraue mir. Komm her zu mir. Es ist nicht schwierig. Ich habe Kuchen für dich oder ein Stückchen Käse, was immer du willst, aber: Komm! Und wenn du kommst, bleib. Doch sie kommt nicht. Innerlich sacke ich vor dem Mauseloch zusammen.

Ich überlege: Wenn ich sterben muss, dann bitte zügig! Das hier halte ich nicht mehr aus!

2

Das mit der Amsel

Wenn man erwachsen ist und am Morgen seines Geburtstages erwacht, dann hat man nicht mehr das kribbelnde Gefühl im Bauch wie früher. Es werden keine Fragen mehr über Geschenke in Gedanken hin und her gewälzt wie Pralinen im Kakaostaub. Dies bleibt im Allgemeinen den Kindertagen vorbehalten. Mag daran liegen, dass niemand Geschenke im Wohnzimmer bereitgelegt oder Kerzen aufgestellt hat, wenn man Single ist.

Trotzdem ist das Gefühl an seinem Geburtstag zu erwachen von einem kleinen Lächeln begleitet, sofern man seinen Geburtstag als solchen mag. Ich mag ihn. Und deshalb hatte ich vorgesorgt und nach einem aufregenden, ungewöhnlichen Duft gesucht, um ihn hübsch verpackt auf meinen Küchentisch zu stellen.

An meinem dreißigsten Geburtstag zu erwachen zeichnete sich mit herzerfüllenden Resten meiner Kindheit und mit der Vorfreude in meinem Gesicht ab, das Geschenk auf dem Tisch zu entdecken. Ich habe eine Schwäche für Geschenke. Der Clou: Ich muss nicht warten, bis Mama kommt und die Kerzen anzündet. Geduld zählt nicht unbedingt zu meinen Stärken. Manchmal jedenfalls.

Ich schlug also die Augen auf, sah an die Decke und gratulierte mir selbst mit einem Lächeln. Gleich darauf kam mir das Morgenlicht ein wenig feierlich vor und die Bettwärme lud mich ein, mich noch einmal umzudrehen. In der Gewissheit, selbst bestimmen zu können, wann ich zu meinem Geschenk ging, ließ ich in aller Ruhe den Sommer in mein Herz einziehen.

21. Juni, Mittsommernacht und Sommeranfang!

Ich ließ den Tag erst auf mich wirken, statt mich wie gewöhnlich wirkungsvoll darin zu platzieren. Dazu hielt ich meine Hände hoch, um die Sonnenstrahlen einzufangen, die morgens durch mein Fenster kommen und einen schönen Bogen über mein Bett ziehen.

Nachdem das Sommergefühl mich durchfloss, hob ich bedacht meine Bettdecke zur Seite, stand kreislauffreundlich auf und ging mit bereits wachen Beinen in die Küche. Wenn man unvermittelt aus dem Bett springt, schlafen sie meist noch, während man selbst vielleicht schon auf dem Weg zum Auto ist.

Dem hübsch verpackten Geschenk auf dem Küchentisch begegnete ich mit einem Schmunzeln. Ich riss jedoch die Verpackung nicht gleich auf. Stattdessen machte ich mir zunächst einen Kaffee und ging damit auf den Balkon.

Im Innenhof streunte der liebestolle Kater, der seit einiger Zeit Tag und Nacht mit herzerweichendem Geschrei um die Gunst einer rolligen Katze zu werben schien. Er flennte noch immer, störte mich an diesem Morgen jedoch nicht. Im Gegenteil, ich erhob meinen Kaffeebecher und wünschte ihm viel Erfolg, statt etwas nach ihm zu werfen.

Der Schreihals von Papagei in einem der Nachbarfenster erhielt heute eine pfeifende Antwort von mir. Und auch die Dacharbeiter, die seit Tagen in aller Herrgottsfrühe auf den Nachbardächern herumhämmerten, als würden sie darauf übernachten, erhielten einen freundlichen Gruß von mir, als sie mich auf den Pfiff hin bemerkten.

Es gibt nicht viele Morgende, an denen ich so viel Anteil an allem um mich herum nehme, wie ich es an jenem tat. Doch hatte ich einen bestimmten Grund dafür: Immerhin war ich soeben auf die 30 geschoben worden und damit automatisch in den »Vollerwachsenen-Modus« geraten.

Ich finde, unter dreißig ist man irgendwie noch halbstark. Aber es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, das an jenem Tag auch für mich zum Tragen kam. Manche machen sich Sorgen, wenn sie auf die Dreißigermarke zusteuern. Im Dingeschön-reden bin ich allerdings sehr gut und daher hatte ich zu diesem Anlass beschlossen: Ich darf mich jetzt als Mann fühlen.

»Männer sind mit dreißig erst fertig!«, lautet das Gesetz.

Der Ernst des Lebens nimmt mit der Einschulung vielleicht seinen Beginn und setzt sich mit dem ersten Kuss fort, nimmt seinen Höhepunkt für einen Mann jedoch an seinem dreißigsten Geburtstag, weil er erst dann körperlich voll entwickelt ist und weil sich dann entscheidet, wie er für die nächsten zehn Jahre aussieht.

Und es gibt Begleiterscheinung, die verschiedene Wertigkeiten haben: Erste Fältchen erfreuen zunächst, ein nicht mehr ganz so leicht zu trainierender Waschbrettbauch gibt einem zu denken; dass man aber traditionell die Rathaustreppe fegen muss, ist meiner Ansicht nach beschämend. Nur weil man nicht verheiratet ist einen solchen Aufriss zu machen, ist tatsächlich sogar peinlich. Schließlich konnte ich nichts dafür, dass ich bisher noch keinen ernst zu nehmenden Heiratskandidaten gefunden hatte oder besser: dass mein Erwählter unvermittelt seine Sachen gepackt hatte und verschwunden war, bevor ich ihn hatte heiraten können.

Solche Dinge sollten als Argument reichen, dass einem seine Freunde die gesamte Aktion ersparen. Und ich hatte meine Freunde dermaßen gründlich geimpft und mit spontaner Auflösung der Verbindungen gedroht, dass ich mich darauf verlassen konnte, von der Treppe verschont zu bleiben. Anderenfalls wäre ich ins Ausland geflüchtet. Das war Plan B.

Sicherheitshalber hatte ich vorgesorgt und eine Reise nach Barcelona gebucht. Mein bester Freund Kjell und ich allein in der Sonne, gleich nach Übertreten der Schwelle zum Erwachsenenleben, besser konnte ich es mir nicht denken.

Eine schwere Arbeitswoche vor und hinter der Kamera und nächtliche Schnittarbeiten lagen hinter mir. Ein freier Tag hatte soeben begonnen, und eine ganze Woche Sonne und Urlaub standen vor der Tür. Angereichert mit den Worten meiner Wahrsagerin - einer Dame, die in einer Spökenhotline für viel Geld die Zukunft voraussah - durfte ich mich auf eine Menge freuen. Sie hatte gesagt, dass sie unglaublich viel Liebe um mich herum sehen würde, und war ganz überwältigt gewesen.

Während ich schmunzelnd beschlossen hatte, dieses Ego-Push-Up rechtfertigte den Preis von 1,49€ pro Minute, hatte sie davon gesprochen, wie sehr mir das besagte Maß an Liebe helfen würde bei einer Mission, deren Ausgang noch ausstand. Sie hatte Ertrag und Verlust gesehen, Gold und einen Diamanten und eine starke, jedoch gefährdete Verbindung, die sich schleichend im Begriff war zu lösen. Und sie hatte gesehen, dass ich höhere Sphären betreten würde. Ich sollte mich darauf gefasst machen, viel mehr zu sehen, als ein normaler Verstand ohne Vorwarnung zu sehen vermochte.

Zufrieden hatte ich aufgelegt, die erwähnten Sphären den 9000 Metern Höhe auf dem Weg in die Sonne zugeschrieben und die wildesten Vorstellungen von spanischen Männern in mir aufgerollt, die mir Gold und Diamanten schenken würden.

Mein Handy riss mich aus den Träumen vom Fliegen, als es klingelte. Ich verließ den Balkon, schloss die Tür und setzte mich mit dem Telefon am Ohr vor mein Geschenk an den Küchentisch.

Es war meine Freundin Annika, enge Vertraute seit über fünfzehn Jahren, die mir als Erste gratulieren wollte.

»Guten Morgen, mein Herz«, sagte sie überrascht darüber, dass ich bereits vor 9:00 Uhr ans Telefon ging. »Alles Gute zum Geburtstag. Bin ich die Erste?«

»Ja, bist du«, schob ich die Halbwahrheit durch das Mobiltelefon.

»Du lügst, das kann ich hören.«

»Nein, du bist die erste Frau. Heute Nacht hatte ich Besuch, allerdings von jemandem, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Aber er hat mir gratuliert, denn er hat das Geschenk auf meinem Küchentisch liegen sehen und korrekt geschlussfolgert.«

»Hat er dir auch etwas geschenkt?«

»Ja, sich«, lachte ich.

»Igitt! Wenigstens mit Schleife?«

»Auch das, ...«

Ich legte mein Kinn auf dem Küchentisch ab und zog das Geschenk vor meine Nase. Das Papier roch nach einer Mischung aus verschiedenen Düften der Parfümerie.

Annika nahm das Gespräch nach einer Denksekunde wieder auf. »Was machst du heute? Sind die alljährlich wiederkehrenden sommerlichen Dreharbeiten beendet?«

»Ja, gestern war der letzte Tag. Ich habe heute nichts vor, außer dreißig zu sein. Und später werden ein paar Leute eintrudeln, denke ich. Ich besorge ein paar Getränke, so wie immer. Hast du den neuen Clip schon gesehen? Er dürfte schon online sein.«

»Ja klar. Er läuft gerade.«

Ich schwieg eine Weile und ließ Annika in Ruhe meinen letzten Beitrag zum Segelfestival der Stadt ansehen, bis sie lauthals zu lachen begann. »Sag mal«, prustete sie, »du hast nicht wirklich einen Furz mit eingebaut?! Das ist ja ... also, das ist ja ...«

»Gestern Nacht fand ich ihn lustig. Du offensichtlich jetzt gerade auch.«

»Ist das denn erlaubt? Ich meine, kannst du einfach so eine Blähung online stellen?«

»Denke schon«, gab ich mit den Schultern zuckend zurück und straffte meinen Rücken. »Es erzielt ja den gewünschten Effekt, und es ist doch bloß ein Audio Gimmick.«

Es handelte sich um ein Interview mit einer Horde als Hühner verkleidete Kinder, die ich über das Eierlegen ausgefragt hatte. Zugegeben, ein Huhn verliert vielleicht beim Legen keine Luft, das weiß man nicht genau, aber das Gimmick passte hervorragend. Und Annika kicherte noch immer, also war es gut platziert, beschloss ich.

»Wenn das mal keinen Ärger mit den Auftraggebern gibt«, gab sie kichernd zu bedenken.

»Nein, das glaube ich nicht. Bis es auffällt, hat es die halbe Welt gesehen und dann ist es zu spät. So oder so.«

Sie stimmte erneut zu und begann auf der anderen Seite der kabellosen Verbindung herum zu räumen. Ich erkundigte mich danach: »Was machst du?«

»Meine Tasche packen.«

»Versuchst du, dein Schuhregal dort hineinzuzwängen. Das ist ganz schön laut.« Mein Telefon erhielt einen neuen, gehörgangfreundlichen Platz in der Luft.

»Nein, aber meine Ausrüstung vom CON war noch in der Tasche. Heilerbesteck und all das Zeug.«

»Was ist ein Heilerbesteck?«

»So etwas wie eine Operationsausrüstung, was eine Heilerin auf einem CON nun einmal braucht. Ich hab am Wochenende Beine amputiert und Pfeilspitzen heraus operiert.« Sie hielt kurz inne, um dem Nachfolgenden mehr Ausdruck zu verleihen. »Außerdem habe ich Matze Kercher - wir erinnern uns? - eine Wunde am Kopf ausgewaschen und ihm die Hand halten müssen, als die hohen Magier ihm einen Parasit aus dem Kopf heraus geholt haben.«

»Warum haben sie es gemacht und nicht du, wo du doch Besteck hast?« Ganz durchsichtig erschien es mir nicht, wer bei diesem Live-Rollenspiel welche Fähigkeiten hatte und wer nicht.

Sie brachte mir ihre Antwort mit einer umwerfenden Selbstverständlichkeit entgegen, die Ihresgleichen sucht: »Ich bin Heilerin aber beherrsche doch nicht so viel Magie, einen Parasit aus seinem Kopf herauszuholen. Da mussten die Großmagier ans Werk.«

»Empörend«, juxte ich.

»Na, ich durfte ja seine Hand halten.«

»Hat er sich gebührend bedankt?«

»Fürs Händchenhalten?«

»Also nicht.«

»Nee.«

»Blöd!«

»Oder?« Ein vermeintlich weiterer Versuch, ein Möbelstück in der Tasche zu verstauen drang an mein Ohr, begleitet von einem Stöhnen, so als würde es sich noch sträuben und Annika sich redlich bemühen.

»Deine Tasche ist nicht wie die von Mary Poppins, Annika. Das funktioniert nicht.« Das Geräusch verstummte abrupt.

»Natürlich nicht, aber ich glaube soeben bemerkt zu haben, dass die Position meines Schrankes nicht gut für mein Feng-Shui ist. Schlimme energetische Vibrationen, du verstehst?«

Ich schlug die Hand schützend zwischen die Geräuschkulisse und mein Ohr und formte meine Missbilligung in einem unverkennbaren Laut.

Doch das half nicht. Ihr Feng-Shui musste gerade gerückt werden.

Erst als es wieder hergestellt war und Annika einen abschließenden Seufzer von sich gab, kamen wir dazu, weiter zu sprechen. »Warum packst du eigentlich deine Tasche?«

»Ist schon längst gepackt«, versetzte sie zufrieden.

»Geht es wieder zu den Magiern und Orks in die unerschlossenen Wälder?«

»Nein, ich habe Morgen frei und werde zu dir kommen. In fünf Stunden fährt mein Zug.«

Ich holte mein Geschenk wieder nah an mich heran und presste es gegen meine Brust. »Oh, wie schön! Wieso erst in fünf Stunden?«

»Weil ich noch duschen muss!«

»Fünf Stunden lang?«

»Nein, eine. Danach brauch ich mindestens drei, um meinen Schrank in die Tasche zu stopfen. Sie ist nämlich sehr wohl wie die von Mary Poppins. Ein Erbstück.« Sie wollte wohl keine konkrete Antwort auf meine Fragen geben und die Zeitspanne indiskutabel halten. So wechselte Annika abrupt das Thema: »Was hast du dir dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt?«

Ich hielt der Versuchung nicht stand, ihr eine Retour-Kutsche zu verpassen: »Weiß ich nicht. Hab‘s noch nicht aufgemacht.«

Einen akustischen Ausdruck ihrer verdrehten Augen später beendete sie das Gespräch, indem sie einfach auflegte.

Unsere Gespräche fanden oft ein solches oder ähnliches Ende. Dies ging mit genau zwei Personen: Annika und Sille, die gleich im Anschluss anrief, um in Erfahrung zu bringen, ob ich mir die derbsten Schilderungen ihres Daseins als Mutter einer Dreijährigen anhören wollte, und um mir zwischen den Zeilen zu gratulieren.

»Bin ich froh, dass das Kind heute Abend zu seiner Oma geht. Ich könnte es grad an die Wand klatschen«, schimpfte sie, ohne dies tatsächlich vorzuhaben. »Hat sich schon jemand anderes gemeldet?«

»Ja, du bist nicht die Erste!«

»Wie bitte?« Ein Schnaufen wie das eines Stieres erklang.

»Da musst du schon früher anrufen.«

»Wer war es?«

»Ein nackter Mann.«

»Igitt! Ich will es gar nicht hören. Na, Hauptsache, ich hab vor Saskia angerufen.«

»Warum ausgerechnet vor ihr?«

»Weil ich sie nicht leiden kann.«

»Dasselbe sagst du von deinem Kind. So schlimm findest du sie gar nicht.«

»Nein, aber mein Kind ist auch mein Kind.« Silles Tonfall kündigte an, dass sie sich auf keine Diskussion einlassen würde, also schraubte ich mich zurück.

»Wenn du heute Abend kommst, wird sie auch da sein«, ermahnte ich sie konfrontierend.

»Ja, ich weiß«, gab sie klein bei, allerdings nicht, ohne noch schnell etwas aus ihrer Vorwandkiste zu wühlen: »Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr beiden wieder in Kontakt steht.«

»Weil sie eine große Hilfe ist, wenn es um meine Manuskripte geht«, begann ich aufzuzählen, wurde allerdings von Sille unterbrochen: »Ach so, du nutzt sie aus«, drang es gehässig herüber, als hätte sie einen anstandslosen Plan ausgemacht.

Dessen ungeachtet setzte ich meine Aufzählung fort: »Weil wir auf dieser Ebene geschäftlich zueinander kommen, und wir uns ausgesprochen und beschlossen haben, dass wir Vergangenes ruhen lassen wollen, um einen neuen Lauf zu starten.«

»Wann habt ihr euch ausgesprochen?«

»Im Januar.«

Silles Entsetzen fand Ausdruck in protestierendem Gezeter: »Im Januar?! Also, hör mal, wir haben mittlerweile Juni. Das hast du mir sechs Monate lang verschwiegen?! Das ist ja wohl ...«

»Ich wollte es mir für einen besonderen Anlass aufheben. Heute ist so ein Tag«, warf ich lässig Sand in ihr Feuer. Allerdings zuckten noch einige Flammen hoch: »Wegen der Alten bin ich nachts aus dem Bett geschmissen worden, weil du heulenderweise angerufen hast.« Sie begann mein Weinen zu mimen: » ›Weißt du, was Saskia gemacht hat? Wir sind uns zufällig begegnet, haben uns angeschrien und jetzt hat sie mich stehen lassen. Im Regen, ...‹ Die einzige Nacht, in der mein Kind seit seiner Geburt nicht wach wird, und ich dachte ich könnte durchschlafen, und dann so etwas ... Deshalb mag ich sie nicht!«

Gleich darauf erstarb ihr Feuer jedoch, denn einen heftiger Schlag ertönte an meiner Balkontür.

Ich schrak hoch. Eine Amsel war - offenbar mit ziemlicher Wucht - dagegen geflogen und flatterte nun panisch über den Balkonboden. Dabei warf sie Leergut um, das klingend aufeinanderschlug und einen solchen Lärm verursachte, dass Sille neugierig innehielt.

»Was ist da? Was machst du?«

»Eine Amsel ist gegen meine Balkontür geflogen.«

»Hah! Vielleicht ist es die, die immer in deine Blumenkästen kackt. Als ich noch in der Wohnung gelebt habe, hab ich sie nie erwischt. Das wär ja jetzt was. Entlarvung!«

»Die Haufen sind so groß, wie die von einem Storch«, erinnerte ich sie und ging zu dem verletzten Vogel nach draußen. »Und sie kackt nicht in die Kästen hinein, sondern fein säuberlich daneben auf den Sims.«

»Vielleicht hebt sie es sich immer ein paar Tage auf, damit es richtig kracht. Sie kommt ja auch nicht jeden Morgen.«

Dann schob sie unbekümmert nach: »Na ja, dann ist jetzt eben endlich Schluss damit. Auch gut.«

Die Amsel flatterte wild zwischen meinen Beinen hin und her, und ich gab mir Mühe, weder auf die umgekippten Weinflaschen, noch auf sie drauf zu treten, wie mein bester Freund Kjell einst auf seinen Wellensittich Gogo.

»Was soll ich tun?«, rief ich von der Hektik des Vogels angesteckt. Er begann sogar seltsam zu gurgeln wie Sille, wenn sie richtig wütend wird.

»Die ist hin, Sille. Und sie dreht hier völlig durch. Ich glaub, ein Flügel ist lahm.«

»Dann mach sie doch platt«, kam ihr konsequenter Rat, der mich zum Stillstand brachte und sich offenbar auch auf die Amsel auswirkte. Diese lag schwer atmend auf der Seite zwischen den Flaschen und ich war mir nicht sicher, welches Rot um uns herum Blut und welches Rotweinreste waren.

»Ich kann den Vogel doch nicht ...«

»Hast du einen Spaten?«

»Sehe ich aus wie ein Gärtner?«

»Dann nimm ein schweres Tablett. Das Braune aus dem Kindergarten. Das hast du, ich weiß es!«

Ich war fassungslos. »Das Tablett?«

»Willst du ihr mit einem Joghurtbecher eins überbraten? Wie sinnlos wäre das?«

»Ich finde das abartig. Ich kann sie doch nicht töten«, quengelte ich. »Wenn ich einen Igel mit dem Auto überfahre, hab ich tagelang Schuldgefühle.«

»Sie stirbt so oder so. Und jetzt quält sie sich doch nur, oder nicht?«

Ich beugte mich zur Amsel hinunter und sah einen eingebeulten Schädel, aus dem ein schwarzes Knopfauge herausblickte. Ihr Schnabel war zersplittert. Glücklicherweise verdeckten Federn eine Stelle, die erahnen ließen, dass die Schädeldecke offen war.

»Schätze schon.«

»Dann los!«, befahl meine Freundin, als würde sie ihre Tochter in ihr Zimmer schicken. »Sei ein Mann!«

Ich erkannte, dass es keinen Zweck hatte, sich zu drücken und wünschte mir einen Weg zurück aus meinen selbst gemachten Männlichkeitsansprüchen, um wieder Warmduscher sein zu dürfen. Also stöhnte ich ein giftiges »Ekelhaft!« und beendete das Telefonat.

Keine dreißig Sekunden später war die Amsel im wahrsten Sinne des Wortes platt.

3

Das mit dem Gold

Unter schwersten Würgereizen, dem brennenden Schuldgefühl, soeben getötet zu haben, und unter schärfsten Sicherheitsmaßnahmen säuberte und desinfizierte ich das Tablett. Das arme Geschöpf von Amsel landete in der Biotonne.

Am Abend wurden Getränke auf dem Mordinstrument serviert. Allerdings ließ ich Sille diese Aufgabe zukommen. Sie sah mich nach einer Weile plötzlich kreidebleich durch die Menge von Gästen an, die sich uneingeladen in meiner Wohnung eingefunden hatten. Bitter lächelnd hob ich mir die Information, auf welche Weise das Tier auf ihr Anraten hin hatte sterben müssen, für später auf.

Annika war früher eingetroffen als erwartet. Ich hatte sie nachmittags bereits vom Bahnhof abgeholt, und wir waren durch die Einkaufsmeile gelaufen, um mir ein weiteres eigenes Geburtstagsgeschenk zu besorgen: ein neuer Reisetrolley mit einer riesigen Sonnenblume drauf. Er war der Hingucker des Abends. Wir hatten ihn in der Küche drapiert, sodass jeder Gast unfreiwillig darauf aufmerksam wurde und sich zudem am Motiv erfreute.

»Ich stelle mir dich in einer großen grauen Stadt vor«, begann Annika ein plakatives Kopfkino, umringt von einer Auswahl derer, die mir lieb sind. »Die Wände sind von rauem Stein, die Straßen feucht, aus den Gullys wabern Dunstschwaden empor, so wie im winterlichen New York.« Sie umriss ihre Zeichnung mit dramatischen Gesten. »Und mittendrin unser Geburtstagskind mit dem leuchtenden Sonnenblumenmotiv, als einzigen Farbtupfer.«

Ein anerkennendes Raunen ging durch die Geburtstagsgesellschaft, gefolgt von einem andächtigen Schweigen, das allerdings jäh gestört wurde, als Sille lauthals alle Nichtraucher vom Balkon jagte. Sie selbst brauche eine Pause von der Getränkeausgabe; es wäre ohnehin eine Frechheit, die einzige Raucherzone »Balkon« zu blockieren, nur weil man draußen sitzen wolle. Eine Traube Nichtraucher flüchtete in die Küche, meine Eltern blieben allerdings auf Silles Geheiß hin sitzen.

Annika und ich ließen uns eine Weile später auf der Fensterbank meines Wohnzimmers nieder, um dort bei offenem Fenster zu rauchen. Da es in einem Winkel zu meinem Balkon liegt und der blaue Dunst unweigerlich durch das Fenster in den Raum gelangen kann, hatte ich diesen Ort zur stillen Raucherzone II auserkoren.

Mit dem Bier in Bedachtsstellung beim Aufsitzen auf der Fensterbank, lümmelte sich Annika in die richtige Position und lehnte ihren Kopf gegen den weißen Fensterrahmen. Sie wartete noch ab, bis ich mich ihr gegenüber niedergelassen hatte, und begann dann in den Himmel zu sprechen. »Weißt du eigentlich, wie lange es her ist, dass ich in dieser Stadt gefeiert habe? Es ist so schön ruhig hier. Das vermisse ich.«

Ich hatte gerade mein Bier ansetzen wollen und ließ den Flaschenhals an meiner Unterlippe verweilen, als wollte ich ihn küssen. »Keine Ahnung«, gab ich zu. »Du wirst ja mit der alten Clique zusammen ...«

»Tze... Nein, mit denen habe ich doch schon lange nichts mehr zu tun. Die sehe ich mal beim Live-Rollenspiel hin- und herlaufen, aber privat habe ich die ewig nicht gesehen. ... zwei Jahre ist es her«, legte sie fest und wirkte dabei selbst ein wenig erstaunt. »Stell dir das mal vor.«

Leicht verblüfft darüber, und darauf gestoßen, dass Zeit wirklich schnell vergehen kann, egal ob man viel oder wenig zu tun hat, entgegnete ich: »Was, so lange schon? Du bist seit zwei Jahren in der großen Stadt?«

Sie quittierte dies mit einem Nicken und schien diese Feststellung ohne weitere Kommentare nachhallen zu lassen.

»Wie sehen eigentlich deine Pläne aus, nach Berlin zu gehen?« blieb ich beim Thema Großstadt. Sie löste ihren Blick aus den verwischten Abendwolken und nestelte am Flaschenhals ihres Bieres herum.

»Weiß ich nicht genau. Mit der Klinik, in der ich arbeite, bin ich irgendwie durch, obwohl ich mich gerade erst richtig als Pädagogin darin entfalte - vor allem jetzt, da Ingeborg die Station nicht mehr leitet.«

»Ist das nicht die, die immer gegen alles angeht?«

»Ja, allerdings. Ich hab es so sattgehabt!« Ihr Blick wurde für einen Moment ernst. »Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass Berlin für mich etwas weiter nach hinten gerückt ist in der letzten Zeit. Wie sieht‘s bei dir aus?«

»Geht mir ähnlich.« Meine Pläne, irgendwann in die weitaus größere Glitzerstadt einzumarschieren und sie zu meinem neuen Revier zu erklären, waren bisher bloß graue Theorie gewesen, die sich erst in unbestimmter Zukunft hatte verwirklichen sollen. Nichtsdestotrotz war unsere Hauptstadt als Wohnort in der letzten Zeit immer lukrativer geworden; nicht vom Job her - ich hätte gar nicht gewusst, wo genau ich mich dort hätte platzieren sollen - viel mehr vom Wunsch, ihr Pulsieren unter meinen Füßen zu spüren. »Ehrlich gesagt«, seufzte ich, so als wäre ich im Begriff, Verrat zu üben, »mag ich meine Stadt. Ich mag meine Wohnung.«

»Ich liebe deine Wohnung«, schoss es anerkennend aus Annika und sie wandte ihren Blick zu meinem kürzlich glatt gebügelten Feng-shui.

»Ich habe erst vor kurzem richtig Fuß gefasst«, fuhr ich fort. »Mein Job läuft. Ich hab endlich verstanden, womit ich Geld verdienen kann, und seitdem hat sich die Vorstellung, nach Berlin zu gehen, zurückgezogen. Fast so, als würde die Stadt mir aus der Ferne sagen: Warte lieber noch ein wenig ab. Ich fühle mich - obwohl alles so gut läuft - so, als hätte ich jetzt erst genügend Mut die Erkenntnis vortreten zu lassen, dass ich noch gar nicht bereit bin für die große Stadt.«

Meine Freundin nickte mir zu und nahm einen Schluck Bier.

»Vorher wollte ich dort hin, weil es als Nächstes dran war. Wie ein Teil meines Stundenplans. Jetzt sehe ich: Die nächste Stunde beginnt erst sehr viel später, weil ich hier noch nicht fertig bin. Die Lehrstunde Heimatstadt ist noch gar nicht vorüber. Verstehst du, was ich meine?«

Sie prostete mir zu. »Danke schön, Herr Ferm. Genau das ist der Knackpunkt. Nicht, dass ich es nicht könnte, aber ich will auf einmal nicht mehr so zügig dort hinziehen. So als hätte ich nun die Erlaubnis dazu erhalten und erkannt, dass ich es gar nicht so sehr wollte wie vorher, als ich noch keine hatte. Auch wenn uns niemand ein solches Verbot auferlegt hat.«

Wir nahmen beide einen Schluck aus unseren Bieren und ließen das Gesagte bei unseren Zügen an den Zigaretten sacken.

»Ist das nun Angst davor sich zu verändern, einen lang gehegten Plan zu verwirklichen und einfach los zu ziehen?«, fragte sie und ich zog den Fokus enger: »Oder wittern wir eine Gefahr?«

Mit zufriedenem Blick sah ich mich in meinem Wohnzimmer um. Als ich zu ihr zurückkehrte, lehnte Annika ihren Blick an meinen und sagte verheißungsvoll: »Es ist so, wie du sagtest. Wir sind hier noch nicht fertig. Die Hauptstadt schickt uns gleichermaßen einen stillen Einwand. Wir sind noch nicht bereit für sie.«

Ich blinzelte ihr zu und freute mich darüber, dass ich mein Leben so liebte, wie es war. Ich nahm an, es sei so selten der Fall, dass man sich zufrieden zurücklehnen und in den Himmel sehen konnte, ohne dass man zerkratzte Gedankenbilder darin sah. Wir hörten still zu, wie etwa sechs Meter von uns entfernt auf dem Balkon Verwunderung zum Ausdruck gelangte. Darüber, wo der Rauch herkäme, da niemand außer Sille gerade auf dem Balkon rauchen würde. Meine Mutter hob ihren Kopf, um uns über die Balkonpflanzen hinweg im Fenster auszumachen und brachte den anderen die Lösung. Gleich darauf stieg Silles Kopf hinter meinem japanischen Zierahorn empor. »Ich glaub es ja nicht!« empörte sie sich. »Ich hab hier alle Nichtraucher verscheucht um Platz für uns zu schaffen, und ihr geht woanders hin, um zu rauchen. Na, herzlichen Dank!« Sie setzte sich zeternd wieder hin und wir amüsierten uns darüber, wie meine Mutter ihr zu erklären versuchte, dass es keinen Unterschied mache, ob nun auf dem Balkon oder aus dem Wohnzimmerfenster hinaus geraucht werden würde.

»Ja bravo!« kommentierte Sille aufgebracht. »Dann hätten wir gleich Aschenbecher in der Wohnung verteilen können. Außerdem sitze ich jetzt als einzige Raucherin hier.«

»Stimmt ja gar nicht«, hörten wir eine andere, klingendere Frauenstimme. »Ich bin ja jetzt da, und so sind wir schon zu zweit.«

»Bravo«, hörte ich Sille knurren. Die hinzugekommene Stimme gehörte Saskia, meiner Quoten-Asiatin. Ich tickte Annika mit dem Fuß am Schienbein an und sandte ihr einen konspirativen Blick, der verbal durch »Au Weia!« zu Worte getragen worden wäre. Annika antwortete auf ähnliche Weise, allerdings hieß ihre Reaktion: »Ich weiß!«, und wir blendeten die karge Konversation auf dem Balkon langsam wieder aus.

»Ich hatte einen Traum«, eröffnete Annika ein neues Thema.

»Wie poetisch.«

»Mann, hör zu!« Sie schnippte ihre Kippe in den Innenhof und begann von einem Waldspaziergang zu erzählen.

Auf einmal sei sie durch hohe Kiefern und zu einer roten Klippe gekommen. Dort seien Sille und Saskia neben ihr aufgetaucht und hätten sie begleitet. Auch andere waren hinzugekommen; auffälligerweise der Kreis meiner Freunde. »An der roten Klippe erschien plötzlich ein Zentaur. Er stand ganz majestätisch vor mir, machte dann zwei Schritte auf mich zu und hob sein Vorderbein, so wie ein Dressurpferd, weißt du? Die anderen blieben stehen und schickten mich vor. Ich ging vorsichtig auf ihn zu, weil ich Respekt vor ihm aufkeimen fühlte. Mein Herz schlug natürlich bis zum Hals.«

Ich wunderte mich über den Ausdruck »bis zum Hals« - seit ich denken kann, verstehe ich diese Formulierung nicht. Meines schlägt immer bis in den Kopf hinein.

»Respekt oder Furcht?«

»Vielleicht Ehrfurcht.«

»Aha.« Ich lauschte gespannt. Ihre Träume waren wie meine: bunt und detailreich.

»Wir standen uns gegenüber, und ich war mir unsicher, was ich tun sollte, hatte aber schon das Gefühl, dass ich ganz nahe an ihn herangehen durfte. Er musterte mich, so wie ich ihn musterte. Er sagte allerdings nichts; er hatte mehr von einem Pferd, als von einem Menschen. Für gewöhnlich sind es ja Mischwesen mit gleichen Anteilen. Dann sah ich, dass er verletzt war.« Annika macht eine Pause, als wöge sie genauestens ab, was sie als Nächstes sagen wollte. »Plötzlich trat René hinter ihm hervor.«

Graupelschauer legten sich über meine Haut, als sie René erwähnte.

Er ist mein bester Freund. Er hatte sich seit Langem nicht mehr bei solchen Zusammenkünften wie meinem Geburtstag blicken lassen. Auch nicht bei meinen Silvester-Partys. Anhand meines Gesichtes musste Annika ausmachen, dass sie sich auf verbotenem Terrain bewegte. Allerdings war es ihr Traum. Ich war schockiert, und trotzdem dankbar für ihre Aufrichtigkeit.

»René streichelte dem mächtigen Geschöpf über die Schultern und wies stumm auf dessen Verletzung. Ich legte meine Hand nur zögerlich, ganz langsam auf seine Brust. Darin schlug ein kräftiges Herz. Es muss riesenhaft gewesen sein. Fast schockiert stellte ich fest, wie stark er wirklich war. Und ich hatte Mitleid ob seiner Verwundung.«

Unruhig rutschte ich auf der Fensterbank vor und zurück. Ich war unsicher, ob ich Renés Namen noch ein viertes Mal ertragen wollte, ohne meine Schilde bedroht zu sehen. Also lenkte ich auf das magische Geschöpf aus ihrem Traum: »Was für eine Verletzung ist das gewesen?«

»Eine stark blutende Wunde an den Fesseln, die von einem goldenen Reif herrührte. Und eine am Kopf.«

»Also waren sein Menschsein und sein Legendenkörper gleichermaßen verletzt?«

»Ja, und sein Herz.«

»Wie willst du das mit Bestimmtheit sagen? Lag es offen?«

Sie sah mich sparsam an. »Es war ein Traum. Da geschehen Dinge, die man nicht sehen muss. Ich konnte es spüren. Sein Herz war von einem Pilz befallen. Etwa so wie von Angst. Es war so schön und gleichzeitig so traurig, dass ich zu weinen begann.«

Gebannt von den Bildern, die Annika in mir hervorrief, sah ich sie an und wartete auf ihre Deutung. Allerdings schwieg sie.

Also begann ich damit, die Bilder mit dem zu kombinieren, was ich über Annika wusste. Ich gab meine Erstdeutung zum Besten. Sie schürzte ihre Lippen und blickte kurz nachdenklich zur Seite. Daraufhin erweiterte ich, denn sie schien zu warten: »Gibt es etwas, dem du mit so viel Ehrfurcht entgegentreten würdest, mit dem Wunsch es zu berühren, um seine Kraft zu erfahren?«

Annika rollte nachdenklich ihre Augen nach oben, als würde sie ihre Wimpern zählen. Sie flüsterte: »Freundschaft.« Weiterhin bekam ich nichts zur Antwort. Und so holte ich erneut aus: »Ein Zentaur ist für gewöhnlich ein Fabelwesen, das allein auftritt oder sonst ausschließlich in seiner Herde. Er ist ein intelligenter Schütze und hat gefährliche Hufe und die Kraft eines Pferdes. Man kennt ihn entweder als widerstandsfähigen Gegenspieler oder als treuen Freund, der einem weise an die Seite tritt.«

»Gut möglich.« Sie tippte mit ihrem Finger die Asche ihrer nächsten Zigarette aus dem Fenster und atmete eine blaue Schwade in den Hinterhof hinein. Mein Elan fiel durch ihren ausgebliebenen Beifall in den Keller.

Ich sprang von der Fensterbank und verließ das Wohnzimmer mit den Worten: »Bitte, dann müssen wir jetzt einen Spezialisten befragen.« Schnellen Schrittes drängelte ich mich durch die Gäste und zog Saskia vom Balkon. Sie unterhielt sich zwar sehr angeregt mit meinem Vater, aber das konnte auch später fortgeführt werden. Wenn jemand die Antwort auf Träume wusste und mit ihrer Deutung richtig lag, dann sie. Schon häufig hatte ich ihr vorgeschlagen das Studium und ihre Jobs zu schmeißen und sich mit einer Spekulierbude auf Traumbasis selbstständig zu machen. Das hätte sie sehr schnell sehr reich gemacht, aber sie hatte nie auf mich hören wollen, und so beschränkten sich ihre Fähigkeiten auf einen erlesenen Kreis von Träumenden.

»Traumdeutung«, warf ich ihr knapp zu, damit sie sich mental auf ihre bevorstehende Aufgabe vorbereiten konnte.

»Wessen?« wollte sie wissen.

»Annikas.«