Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

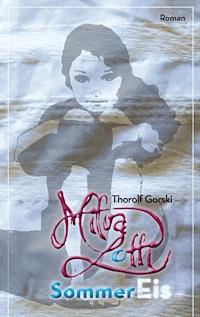

- Serie: Milva Lotti Hamburg Edition

- Sprache: Deutsch

Milva Lotti ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Niemand sonst kennt die Großstadtgemüter Hamburgs besser als sie, ohne jemals ihre Gesichter gesehen zu haben. Denn Milvas Sorgentelefon ist der Geheimtipp unter den Verzweifelten der Stadt. Als ihre Klienten der Reihe nach beginnen, sich die Köpfe verdrehen zu lassen, als wäre etwas besonders anregendes im Hamburger Grundwasser, wird sie hellhörig. Bei ihr steht es nämlich deutlich anders: tote Hose. Kurzerhand beschließt sie, alle Distanz und Objektivität umzuwerfen und sich in ein Abenteuer zu begeben, dass ihr im Alltag fehlt. Der Preis dafür scheint verlockend: wild flatternde Schmetterlinge, die im Laufe ihrer Ehejahre verloren gegangen sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für all jene, die sich im Leben schon einmal verschätzt haben.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel Eins: Das Wolkenprinzip

Kapitel Zwei: Hoppla! ist gut gelaufen

Kapitel Drei: Rasierte Eichhörnchen

Kapitel Vier: Der ideale Gatte

Kapitel Fünf: Frontenwechsel

Kapitel Sechs: Platzhirsche

Kapitel Sieben: Bonusnacht

Kapitel Acht: 74 Minuten

Kapitel Neun: Haifischbecken

Kapitel Eins: In der Falle

Kapitel Eins Das Wolkenprinzip

Ich bin total bedient! Und ich hasse es zu fliegen. Aber ich kann schlecht zu Fuß nach Südfrankreich.

Man hat mich soeben unfreundlich am Terminal abgefertigt, meinen Koffer unliebsam auf das Förderband geworfen und mich zum Gate A81 geschickt. Dann hat mich eine Sicherheitskraft mehr als notwendig abgetastet, vor allem oben herum, und jetzt fahre ich hinunter zu Gate A81.

Runter! Wissen Sie, was das bedeutet?

Das bedeutet, ich werde in einer kleinen Maschine zu meiner Schwester nach Nizza fliegen. Denn solche Passagiere, die in den unteren Gates verfrachtet werden, besteigen aller Regel nach die kleinen Flugzeuge. Klein wiederum bedeutet: leichter als die dicken Jumbos und somit anfälliger für unvorhersehbare Turbulenzen und somit prädestiniert für einen Absturz. Herzlichen Dank!

Wenn ich in einer Propellermaschine lande, dann schreie ich mitten auf dem Flugplatz.

Hinter mir auf dem Rollband höre ich einen kleinen Jungen seinen Vater fragen: »Papa? Wieso rollt dein Wagen nicht weiter?«

In meinem Kopf bildet sich eine Vorahnung von Kopfweh, denn sein ahnungsloser Vater antwortet ihm: »Nein. Der bremst von allein.«

Am liebsten würde ich mich umdrehen und ihm an den Kopf schmettern, dass er sich irrt. So etwas wie: Moment! Der Gepäckwagen bremst keineswegs von allein, seine Räder rasten lediglich in dem Rollband ein. Also halten Sie ihn gefälligst fest und kommen Sie ja nicht auf die Idee Ihrem Kind zu zeigen, dass Sie Recht haben, wenn Sie den Wagen loslassen! Wenn er in meinen Hacken landet, dann sind meine Achillessehnen gleich beide durch und dann ist was los!

Ich atme tief durch und entschließe mich, nichts zu sagen, mich stattdessen vorsorglich breitbeinig auf das Laufband zu stellen, um meine Sehnen vor dem vermeintlichen Gepäckwagengeschoss in Sicherheit zu bringen. Dabei orientiere ich mich am Achsenstand des Wagens meines Vordermannes. Mag etwas seltsam aussehen und bleibt natürlich von dem kleinen Naseweis nicht unbemerkt: »Warum macht die Frau die Beine breit, Papa?«

Sein Vater antwortet ihm diesmal nicht, und ich murmele: »Weil dein Vater es vielleicht ausprobiert. Männer sind ja so. Sie probieren manchmal Sachen aus und achten dabei nicht auf andere!«

Mein Vordermann dreht sich halb zu mir um und starrt verwundert auf den Rand des Rollbandes. Mir egal! Ich setze vorsorglich einen bissigen Blick auf, falls er sich dazu entschließt, sich ganz zu mir herum zu drehen. Letztlich sollte man auf alles vorbereitet sein. Das sagt auch meine Schwester.

Ungeduldig warte ich auf das Ende der Rolltreppe. Einen Gepäckwagen, der einem die Sehnen durchtrennt an den Hacken zu haben, ist nicht das angenehmste aller Gefühle.

Endlich ist das Ende erreicht. Mein Vordermann schiebt seinen Wagen mit etwas Mühe hinunter. Weil ich es eilig habe, das Band zu verlassen und drängele, dreht er sich schließlich doch noch zu mir um und sieht in mein missbilligendes Gesicht. Sofort weicht sein Blick aus. Er überspielt und sieht zu Boden. Dort jedoch bleibt ihm keine Wahl, als auf meine weit auseinander gestellten Knöchel zu schauen. Mein Blick verfinstert sich, und ich schnalze mahnend mit der Zunge. Dann springe ich aus der Schusslinie des ahnungslosen Familienvaters und gehe schnellen Schrittes auf Gate A81 zu.

Das Gate ist unbesetzt. Um mich herum warten circa fünfzehn gelangweilt dreinschauende Leute. Ich nehme auf einer freien Bank Platz, bevor mehr hinzu kommen, und starre zusammen mit den anderen Wartenden auf das Gate, so als würden unsere geballten Kräfte eine Mitarbeiterin aus dem Nichts erscheinen lassen können. Sie kommt allerdings nicht, denn auf der Boarding-Card steht 12:45 Uhr. Es ist 12:30 Uhr, also noch zu früh.

Als ich daran denke, dass ich wohlmöglich in einer Propellermaschine fliegen werde, wird mir ganz anders. Ein spontaner Schweißausbruch zwingt mich dazu, an meinem Oberteil zu zupfen.

Vater und Sohn sind auch in der Nähe. »Wieso können Flugzeuge fliegen, Papa? Weil sie Flügel haben?«, höre ich das neugierige Kind fragen. Die empörende Antwort, die es erhält lautet: »Ja!«

Ich drehe mich zu ihm um und bin fassungslos, denn er gibt seinem Sohn nicht nur falsche Antworten, er sieht auch aus, als würde er das Prinzip des Flugverkehrs nicht verstehen.

»Aber Flugzeuge haben keine Federn, Papa«, widerspricht der Junge, so als hätte er seinen Vater überführt. Genau genommen hat er das bereits.

»Nein, aber sie können trotzdem fliegen«, bekommt er zur Antwort.

Kurzentschlossen stehe ich auf, gehe zu dem Jungen hinüber und beuge mich zu ihm hinunter. »Das was du für Flügel hältst, mein Kleiner, sind Tragflächen und daran sind Turbinen angebracht, die Luft einsaugen. So wird das Flugzeug angehoben und es kann fliegen.«

Der Junge sieht mich verständnislos an.

»Turbinen pressen die Luft durch sich hindurch. Das geht so schnell, dass das Flugzeug in die Luft steigen kann.« Ich unterstütze meine Einmischung in die Vermittlung von Wissen mit veranschaulichenden Gestiken und Geräuschen.

Als ich genug Turbine gespielt habe und husten muss, blinzelt mich das Kind noch immer verständnislos an.

»Wenn eine Möwe in die Turbine hineingerät, dann geht die Turbine kaputt und dann kann keine Luft mehr hindurch und dann stürzen wir ab. Propeller sind da wahrscheinlich etwas sicherer. Aber dafür auch älter. Mit denen kann man auch abstürzen«, höre ich mich beinahe nachdenklich sagen und merke, dass mein Gesichtsausdruck ebenso hilflos wie der des Jungen wird.

Er blinzelt noch zwei Mal und fängt dann an zu heulen.

»Kim-Maximilian. Komm her zu Papa!« Ein strafender Blick trifft mich von der Seite und ich gehe zurück zu meinem Sitzplatz. Der Vater scheint zwar keine Ahnung zu haben, aber er beschützt sein Kind, so wie es sich gehört.

Am liebsten möchte ich mich noch einmal zu ihm umdrehen und wie der Junge fragen: »Können wir ein anderes Flugzeug nehmen, Papa?«, aber das lasse ich lieber und lehne mich seufzend zurück in den blauen Sitz. Im selben Moment da ich sitze, legt die Nervosität ihre Finger auf meine Schultern. Der Grund: es taucht eine Dame in dunkelblauer Uniform auf. Sie stellt sich hinter den Schalter, macht jedoch keine Anstalten den Flug anzusagen und uns aufzufordern, unsere Flugtickets bereit zu halten.

Während sie seelenruhig auf eine Kollegin zu warten scheint, werde ich von der Nervosität gepackt und krame unentspannt in meiner Handtasche herum.

Da sind sie ja: Meine Rescue-Tropfen. Sie sind ein Bachblütenpräparat, das in erster Linie nach Alkohol schmeckt und einem die Nervosität nehmen soll. Meine Freundin Ulli schwört darauf. Ulli denkt allerdings auch, dass Kreta eine spanische Insel ist und sich durch die Zeitverschiebung von einer Stunde (Griechenland-Deutschland) auch die Periode um eine Woche verschiebt.

Ich ziehe die Pipette aus der kleinen Glasflasche heraus, gebe einen Tropfen unter meine Zunge und warte auf die Wirkung. Um mir dabei die Zeit zu vertreiben, lese ich auf dem Etikett: Bei Bedarf Dosis erhöhen.

Ich entschließe mich dazu, dass ich genau darauf Acht geben muss, ob mein Bedarf bald eintritt, die Dosis zu erhöhen, denn der eine Tropfen hat mir die Nervosität bisher nicht genommen. Dann sehe ich, wie die Kollegin der Schalterdame aufkreuzt und sie gemeinsam die Unterlagen sortieren, wie Nachrichtensprecher kurz vor Beginn der Sendung. Es geht also gleich los, und in einiger Entfernung sehe ich eine Propellermaschine über das Rollfeld gleiten. Mein Bedarf ist jetzt extrem.

Extreme Situationen bedürfen extremer Maßnahmen! denke ich, drehe den Verschluss mitsamt Pipette ab und setze das Glasfläschchen an. Während sich die bittere Flüssigkeit in meinem Mund verteilt und ich mich nach einem Schluck Wasser sehne, ernte ich einen weiteren strafenden Blick von dem Vater schräg hinter mir.

Er legt den Arm demonstrativ um seinen Nase hochziehenden Sohn und flüstert ihm irgendetwas zu. Dann küsst er ihn auf die Stirn, und ich suche nach einem Abfalleimer, um die leere Flasche zu entsorgen. Als ich einen ganz in der Nähe ausmache und aufstehe, höre ich den Bengel fragen: »Was ist eine Trinkerin?«

Schockiert fahre ich herum, halte das Fläschchen hoch und rechtfertige mich Grimassen schneidend und fuchtelnd: »Medizin! Gegen Flugangst.«

»Ah!«, nickt der Vater, und ich bin mir nicht sicher ob er denkt: »Betrunken« oder »Du ärmste hast also Flugangst.« Da er zu versuchen scheint verständnisvoll zu blicken, weiß ich, dass er Ersteres denkt.

Um meinen schlechten Eindruck wieder etwas glatt zu bügeln, streiche ich mir meinen gepflegten Haarknoten zurecht, zupfe an meinem Oberteil, weil mir noch immer heiß ist und gehe mit bedachten Schritten auf den Mülleimer zu. Von dort aus sehe ich einen mitleidsvollen Blick von zwei weiteren Fluggästen zu mir rüber wandern. Es ist wohl hoffnungslos. Alle denken jetzt, dass ich eine Trinkerin bin. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Augen auf Durchzug zu stellen, und ich gehe meinen Koffer holen, um mich ein wenig Abseits zu platzieren.

Allerdings komme ich diesbezüglich erst zur Ruhe, als ich im Flieger sitze – glücklicherweise in keiner Propellermaschine – und mich keine Blicke der anderen mehr treffen können. Ich sitze am Gang.

Schlecht, denke ich, dann habe ich die Tragflächen und die Turbinen nicht im Blick. Wenn es wirklich soweit kommen sollte, dass wir abstürzen wüsste ich es gern als Erste. Neben mir sitzt ein gräuliches Kleid mit Beinen, Handschuhen und einem Hut mit Blumengesteck oder etwas Ähnlichem daran. Im Vorbeigehen höre ich eine Flugbegleiterin zu ihrer Kollegin sagen, dass ein Passagier fehle. Sie sieht wenig entspannt aus und lächelt angesichts ständiger Terroranschläge etwas zu freundlich für meinen Geschmack. Nachdem sie meinen stechenden Blick bemerkt unterbricht sie die Kommunikation zu ihrer Kollegin und lächelt mich perlweiß an. Ich frage mich, ob sie und ihre Kolleginnen und Kollegen allesamt ein Lächeltraining in Japan absolvieren mussten, bevor sie Flugbegleiterinnen werden durften.

Mitten in meiner Vorstellung von diesem ominösen Kurs, in dem ihnen als höchste Disziplin sogar das Lächeln der Acht Kostbarkeiten beigebracht wird, hastet der fehlende Passagier in das Flugzeug und entschuldigt sich tonlos bei den Damen am Einstieg. Er geht ebenso hastig durch die Sitzreihen und nimmt neben mir auf der anderen Seite des Ganges Platz.

Als ich sein Gesicht sehe, trifft mich der Schlag. Ich würde am liebsten wieder aussteigen. Er sieht aus wie Erik Kutscher.

Die Stewardessen geben die Sicherheitsinstruktionen durch, aber ich kann mich nicht auf sie konzentrieren. Ich starre nämlich den Passagier an, der soeben neben mir Platz genommen hat. Er merkt es natürlich und schaut freundlich zurück. Wahrscheinlich weil er seiner Verspätung wegen ein schlechtes Gewissen hat. Als ich meinen Blick nicht von ihm lösen kann, wird seiner etwas hilflos und danach findet er mich aufdringlich. Zumindest sieht er mich an, als wolle er sagen: Sie sind aber aufdringlich. Stattdessen fragt er mich freundlich, ob alles in Ordnung sei.

Beim Klang seiner Stimme erwache ich aus meiner Starre und schüttele mit dem Kopf. Er beugt sich über den Gang zu mir herüber und fragt konspirativ: »Flugangst?«

Eine bodenlose Frechheit eine erwachsene Frau so etwas zu fragen! denke ich, kann allerdings nicht umhin zu nicken.

»Ah, verstehe.« Er greift in seine Tasche und zieht ein Fläschchen Rescue-Tropfen heraus. »Die hier helfen«, sagt er und reicht mir die Bachblüten-Lösung mit zusicherndem Blick.

Ich nehme sie entgegen und kassiere ein neugierig-vorwurfsvolles Räuspern von dem Vater, der ein paar Reihen hinter mir sitzt. Ich versuche dies zu ignorieren, drehe die Flasche auf und schütte den Inhalt komplett in meinen Mund. Das Zeug schmeckt noch bitterer, als meine eigenen Tropfen. Es hat auch ein anderes Etikett, grün.

»Ein paar Tropfen hätten ja genügt«, sagt der Erik-Verschnitt.

Obwohl ich keinen Tropfen für ihn übrig gelassen habe, lächelt er freundlich und schiebt nach: »Wird schon!«

So ein Arschloch, was weiß der denn? denke ich, lasse die Flasche auf den Gang fallen, werfe mich in meinen Sitz zurück und warte darauf, dass wir starten.

Das Kleid mit Hut neben mir hat noch immer kein Gesicht. Ich starre an ihm vorbei durch das kleine Fenster. Draußen ist es düster. Viel zu dunkel für die Tages- und auch für die Jahreszeit. Es ist Sommer und man hatte uns einen der heißesten Sommer des Jahrhunderts vorhergesagt. Und was kam dabei heraus? Dicke Wolkendecken und Regen, nichts als Regen. Normalerweise bin ich um die Jahreszeit mit einer schönen Bräune gesegnet, aber jetzt bin ich eher dunkelweiß.

Wir starten. Ich kralle mich in der Armlehne fest und bemühe mich, nicht dem Kleid an den Oberschenkel zu greifen. Stattdessen starre ich weiter aus dem Fenster. Die Landschaft draußen wird schneller und dann heben wir ab. Mein Magen fühlt sich flau an und so als würde er noch auf der Landebahn kleben. Um Übelkeit vorzubeugen atme ich tief und sehe gebannt auf die Wolken, die am Fenster vorbei ziehen. Sie sind dunkel, und Regentropfen rinnen horizontal auf dem Fenster entlang. Wir müssen uns in einer der dicksten Regenwolken befinden, die das Jahrhundert je gesehen hat. Nix mit Sahara-Sommer! Regen!

Auf einmal weicht meine Nervosität. Entweder wirken die Bachblüten, oder der Anblick des am Fenster entlang rinnenden Regens macht mich schwermütig.

Wer versteht eigentlich, was Wolken so tun?

Wäre er besser auf mich zu sprechen, würde ich jetzt den Vater ein paar Sitze hinter mir fragen, warum Regenwolken so dunkel sind.

Wer versteht denn das Prinzip einer Wolke? Haben Wolken ein Prinzip?

Ich sehe sie wie schwere Vorhänge vor dem Fenster. Bisher habe ich nie darauf geachtet, wenn ich mal im Flugzeug saß, aber jetzt werde ich nachdenklich: Wolken ziehen immer dann auf, wenn sie einem den Tag versauen wollen oder wenn er schon versaut wurde. Das bestätigt dann das schlechte Gefühl. Nicht umsonst haben sie seit jeher einen wahnsinns Auftritt in Literatur, Film und Fernsehen, wenn es schlecht um die Helden bestellt ist. Ich beschließe: Wolken haben ein Eigenleben. Jene, die ich bald unter uns in der Ferne sehen werde, werden von oben aussehen wie große Canyons, wie riesige Softeisportionen, deren Waffel man nicht erkennt, weil sie so üppig sind. Sie werden aussehen wie Creme-Schlösser und Federpaläste.

Ich bin ein wenig enttäuscht, weil die Wolken von oben betrachtet viel schöner aussehen werden, und ich werde auch ein wenig wütend auf sie, weil sie uns immer bloß ihre dunkle, hoffnungslos aussehende Seite zeigen.

Warum sind sie so? Warum zeigen sie uns nie, wie sie wirklich sind? Ist es verlogen oder sehe ich nur das, was ich sehen darf? Ist das auch verlogen? - Eine grundsätzliche Frage die mich dieser Tage beschäftigt.

Erik hat mich auch belogen. Er hat so getan, als würde es ihm schlecht gehen, dabei geht es ihm gut. Eine brutalere Art abserviert zu werden fällt mir nicht ein.

Na ja, vielleicht hat er wirklich gelitten, aber jetzt leide ich und es ist seine Schuld!

Ich sehe zu dem Zuspätkommer auf der anderen Seite des Ganges hinüber, weil sich weder Kleid noch Hut regen. Der Erik-Verschnitt blättert in einem Magazin. Er tut so, als sei nichts gewesen. Es ist aber etwas gewesen, sonst würde ich nicht im Flugzeug sitzen. Ich zerre meinen Blick von ihm fort und sehe dann lieber wieder am Kleid-Stilleben vorbei aus dem Fenster. Mir wird bewusst, dass ich Wolken nicht verstehe. Wie auch? Sie schweben still über einen hinweg und verschwinden. Man sieht eine Wolke kein zweites Mal. Und trotzdem können sie alle das Selbe: sie verdecken die Sonne und regnen auf alle herab, wie es ihnen passt. Ich weiß nicht, wie Wolken denken und ob sie überhaupt denken, obwohl ich mir sicher bin, dass sie eine Form der Persönlichkeit haben müssen, aber ich weiß, dass Erik wie eine Gewitterwolke über mein Leben gezogen ist. Dabei sah er erst aus wie eine dieser kleinen weißen Schön-Wetter-Wölkchen.

Ich möchte ihm noch immer vorwerfen, dass er mich getäuscht hat, aber eigentlich habe ich nur nicht richtig hingesehen. Er hat mich an etwas herangeführt, nachdem ich niemals gefragt hätte. Denn manche Fragen stellt man bewusst nicht, weil man ihre Antwort nicht erträgt.

Ich kann nicht mehr sagen ob wir aufwärts oder abwärts fliegen, weil der Flaum der dicksten aller Wolken der Menschheitsgeschichte hinter dem kleinen Fenster nichts weiter ist als eine Schwindel erregende graue und viel zu schnelle Masse.

Du bist verwirrt. Und du hast dich geirrt, Milva Lotti. Mit deinen achtunddreißig Jahren und trotz der Gabe, Menschen zu kategorisieren und zu katalogisieren, hast du dich geirrt. Und zwar doppelt und gewaltig!

Mir wird schlecht.

Bin ich nun auf ihn sauer? Oder auf mich selbst?

Kapitel ZweiHoppla! ist gut gelaufen

Als ich Erik das erste Mal gesehen habe, war er ... wie soll ich sagen? Etwas indisponiert?! Er stand halbnackt vor mir im Treppenhaus und sah mich an, wie Männer einen eben ansehen, die man halbnackt überrascht. Ich war gerade auf dem Weg zu ...

Moment, eigentlich muss ich viel früher anfangen. Also dreh ich die Zeit doch noch mal ein wenig zurück: um drei Monate. Es wurde Frühling. Die ersten Sonnenstrahlen brachen durch die Wolken. Sie kamen jedoch mit einer solchen Wucht auf die Erde, dass sie den Auftakt zu einem unglaublich heißen Frühling gaben.

Die Vögel waren auch verfrüht nach Deutschland zurückgekehrt und hatten die Paarungszeit nach vorn verlegt. Es war alles durcheinander: Die Schneeglöckchen hatten unter dem Schnee bereits geblüht und wurden schnell von üppigen Narzissen verdrängt. Anfang März, wohl bemerkt!

Die Weibchen brachten enthusiastisch Nistmaterial zusammen, um üppige Nester im verbliebenen Halbschnee zu bauen und sich dann mit den eifrig balzenden Männchen zu befassen. Das alles jedoch ohne diskreten Blättervorhang, so dass ich, wo ich stand und ging, ständig gefiederten Tatsachen zusehen konnte. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vor kam.

Jedenfalls begann alles an einem Dienstagmorgen: Mein Mann war bereits früh um sechs aus dem Haus gegangen. Er arbeitet etwas außerhalb von Hamburg. Seit Jahren diskutiert er mit mir darüber, aufs Land zu ziehen, aber ich, Milva Lotti, bin in achtunddreißig Jahren nicht ein einziges Mal über die Stadtgrenze hinaus in die ländliche Umgebung gereist. Nur, wenn es sich um das Ausland und den damit verbundenen Urlaub handelte. Kühe und Geflügel, die über die Straßen gescheucht werden, wollte ich nie sehen. Das hätte mein Bild von meinem modernen und zivilisierten Heimatland total verpfuscht!

Ich stand also wie gewöhnlich eine Stunde nach ihm auf, zog das Rollo hoch und was musste ich sehen? Zwei doof guckende Vögel, die ich gerade bei der Paarung störe. Na ja, so richtig gestört konnten sie sich nicht gefühlt haben, denn sie schienen sich angesichts meiner als Zuschauerin angefeuert zu fühlen, das Ei der Eier zu produzieren. Ich ließ das Rollo diskret wieder hinunter gleiten und machte Vivaldis Mandolinenkonzert in C-Dur an.

Gerade als ich auf dem gewohnten Weg zu unserer Kaffeemaschine war, wurde ich, wie von einer fremden Macht gesteuert, in mein Arbeitszimmer geführt.

Das Mandolinenkonzert finde ich irgendwie erotisch. Es drückt für mein Empfinden Freude und Leichtigkeit mit einem gewissen Tick Erotik aus, und als ich an diesem Dienstagmorgen meinen neuen Blueberry Vibrator aus der Schublade luschern sah (ein bunter Ultra-Vibro 3000 Freudenspender mit lustigem Gesicht, gemacht für Ehefrauen in den Mittdreißigern, die nicht mehr so viel mit ihrem Mann schlafen, wie zu vorehelichen Zeiten), überfiel mich der Gedanke, dass Morgenstund‘ auch was anderes wo drin haben könnte, wenn mein Mund noch verschlossen und schon kein Gold weit und breit zu sehen wäre.

Ich holte ihn aus der Schublade, setzte mich auf meinen Bürostuhl, schaltete meinen Rechner an und summte »Lass‘ uns wie die Vögel tun, hier und jetzt und nun.«

Seit ich Reza kenne, habe ich gelernt, dass Ersatzbefriedigung eines der wichtigsten Hobbys sein kann, die es gibt. Reza ist mein bester Freund. Er ist nebenbei bemerkt der einzige Mann, den mein Mann in meiner Nähe duldet, seit ich ihn davon überzeugen konnte, dass Reza schwul ist.

Mein Freund sagt unsere Körper seien Tempel für unsere Seelen und wir müssten uns gut um diesen Tempel kümmern. Diesbezüglich kann er Ulli die Hand reichen. Er hat mich einmal gefragt, was besser sein könnte, als sich selbst täglich neu zu entdecken und auch noch Spaß daran zu haben. Nun, er wohl täglich, ich entdecke mich nur ab und zu neu, aber Männer und Frauen ticken da auch vollkommen verschieden.

Vivaldis Mandolinen zupften also gerade mit flinken Fingern eine erquickende Melodie, als ich einen der ausgesuchten Links von meiner Favoritenliste anklickte. Manchmal benötige ich einen optischen Kick-off. Wirklich zu empfehlen.

Ich bemerkte, dass meine gern besuchte Seite, die von ansehnlichen Männerakten geziert durchs Internet schwebte, über Nacht völlig umgebaut worden war. Die Bilder waren neuerdings bewegte und dabei nicht weniger ansehnlich, könnte man sagen. Sie passten hervorragend in meine Vorstellung von ausgesuchter Erotik. Ehrlich, es war kein Schweinkram, den man für gewöhnlich im Internet vermutet!

Zu meiner Freude war beim Umbau Wert auf weiches Licht und ebenso softe Darstellungen gelegt. Herrlich! Blueberry wurde eingeschaltet.

Dann, als würde man es mir nicht gönnen, mich um meinen Tempel zu kümmern und das Schöne dieser Welt ungestört zu erklimmen, bimmelte mein Telefon. Aber wie! Es klingelte so hektisch und aufgewühlt, dass auch Vivaldis Mandolinen sich in meinen Ohren plötzlich anhörten wie das aufgebrachte Schraddeln einer hochhackigen Tänzerin, die versehentlich auf eine Harfe tritt. Blueberry wurde wieder ausgeschaltet.

Ganz und gar meiner Lust entrissen, den Tag fortlaufen zu lassen, schmiss ich Blueberry zurück in die Schublade und ging an das aufdringliche Telefon. Es handelte sich dabei übrigens um mein Sorgentelefon.

Eigentlich bin ich Chirurgin. Schönheits-Chirurgin, um genauer zu sein. Es hieß einmal: »Ärzte schwören auf Milva!« Aber irgendwann konnte ich kein abgesaugtes Fett mehr sehen, und ich ließ mich nach zunehmendem Brechreiz vom OP beurlauben. War gar nicht so leicht, meinem Chef zu erklären, dass sein Stern, der meinen Namen trägt, seit Neuestem anfängt mit Magensäften zu kämpfen, wenn er operieren muss.

Seitdem, und weil ich einen ausgeprägten Sinn für Küchenpsychologie mit anstudierten Kenntnissen habe, bin ich zur Stadtpsychologin mutiert.

Vor langer Zeit habe ich einmal einem Verzweifelten meine Telefonnummer auf einen Bierdeckel geschrieben. Er sah so traurig aus, und er tat mir irgendwie leid. Kurze Zeit später schon rief er mich an. Kurz darauf rief mich jemand anderes an, der Redebedarf hatte. So ging es eine Weile weiter. Meine Nummer ist mittlerweile der Geheimtipp unter den Verzweifelten der Hansestadt. Wenn sie anrufen, höre ich meist einfach zu, sage, was ich denke und für richtig halte, und meine Freundin Ulli hat mir beigebracht, wie man Karten legt. Auch sehr beliebt, wie sich herausstellte. Ich selbst glaube gar nicht an das, was die Karten sagen, aber die anderen schon.

Also ist aus dem Bierdeckel genau genommen so etwas wie die Nummer gegen Kummer geworden, ein Sorgentelefon, an dem eine allseits beliebte und gefragte Scharlatanin mit Kartentricks sitzt. Die Leute sind da anderer Meinung! Sie sind begeistert und dankbar. Deshalb gebe ich zum Ende meiner Beratungen immer meine Bankverbindung durch, für freiwillige Anerkennungen.

Man soll sich wundern, was die Leute bezahlen, wenn sie das Gefühl haben, durch eine einfache Meinung die richtigen Hinweise bekommen zu haben. Beim Kartenlegen rasten sie dann völlig aus. Sie halten die Deutungen für treffsichere Urteile.

Noch etwas zum Wundern: Meine Klienten zahlen mehr, wenn ich sage: »Verstrickte Situation!« oder für die Zukunft schwarz sehe. Außerdem rufen sie dann wiederholt an, um zu fragen, ob sich schon etwas an der misslichen Lage geändert hätte.