Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Erotik

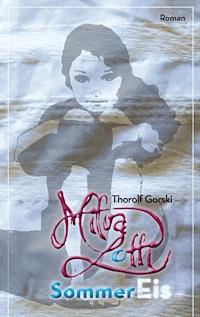

- Serie: Milva Lotti Hamburg Edition

- Sprache: Deutsch

Milva ist bedient! Ihr bester Freund hat ihr seine Online-Liebelei auf das Handy geladen und hat gleich darauf das Land verlassen. Obendrein führt dieser Fremde aus dem Chat Milva auch noch an der Nase herum. Als sie ihm auf die Schliche kommt, zögert sie nicht lang: Sie holt zum Rückschlag aus. Seine Chancen stehen dabei besonders schlecht, denn er hat sich mit der Falschen angelegt. Mit gefrorenen Gefühlen plant sie, ihn sein eisblaues Wunder erleben zu lassen, denn in Milvas Augen ist er ein drittklassiger Hochstapler mit schlechtem Karma. Er zieht das Unglück förmlich an. Was ihr erst viel zu spät auffällt: Unglück schweißt zusammen. Und ihr Herz beginnt zu schmelzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für all jene,

die schon einmal allein gewesen sind,

obwohl sie das so nie geplant hatten.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel Eins

Kapitel Zwei: Ein unerwünschter Korb

Kapitel Drei: Tag der offenen Tür

Kapitel Vier: Fleet-Café

Kapitel Fünf: Blindflug

Kapitel Sechs: Chez Frau Hansen

Kapitel Sieben: Schlachtenbummler

Kapitel Acht: Katarzynas Nase

Kapitel Neun: See you im CIU'

Kapitel Zehn: Der Schlüpferstürmer

Kapitel Elf: Gedropsdingst

Kapitel Zwölf: Schreib meinen Namen

Kapitel Dreizehn: HERZSCHMELZE

Kapitel Vierzehn: Es nur zu erklären ...

Kapitel Fünfzehn: Biene und Blume

Kapitel Sechzehn: Sieben Talismane

Kapitel Siebzehn: Die Gegenaffaire

Kapitel Achtzehn: Die Wahrheit

Kapitel Neunzehn: Ich mag Probleme!

Kapitel Zwanzig: Ein guter Anwalt

Kapitel Einundzwanzig: Mit gehobenem Finger

Kapitel Eins ...

H3NRI!

Kapitel Zwei Ein unerwünschter Korb

Moment mal. Ich stutzte und starrte, denn eine einfache Plakatierung - etwas, an dem man täglich hundertfach vorübergeht - fiel mir ins Auge. Es war eine regelrechte Offenbarung. Auf dem Werbeplakat gegenüber stand:

Meine Analyse lief heiß.

Die 3 diente als Synonym für ein E.

Demnach warf mein Geist folgende Formel aus:

-> H3N=HEN

Auf der Stelle forderte ich ein Gesichtsbild von meinem hoch geschätzen Chatpartner. So ein Schuft. Er stahl mir die Show. Ich wollte ihn an der Nase herumführen. I-C-H, nicht umgekehrt. Das war so nicht geplant!

»Schick mir ein Bild mit Gesicht. - M«

Drei Minuten später stieg ich ungeduldig in den Bus ein und starrte dabei ununterbrochen auf den Bildschirm meines Handys. Die Tür ging zu, mein Nachrichteneingang öffnete sich, allerdings nicht mit dem gewünschten Inhalt.

»Das ist neu. Bisher haben wir doch nur Halbsilhouetten geschickt und sind damit ausgekommen. Warum die Anonymität zerbrechen. Schick du mir eines.«

Kannst du vergessen, Freund der Sonne! Er hatte außerdem von Blumen gesprochen. Zehn Sekunden später wollte ich es genauer wissen: »Wie kommst du auf Blumen?«

Dreißig Sekunden später kamen wir der Sache ganz nah: »Ich hatte gerade eine in der Hand. Eine Topfpflanze. Sie brauchte eine Spezialbehandlung.«

Fünf Sekunden später verschickte ich die letzte Frage, die zur Beweisführung dienen konnte, bevor es Klick machen durfte. Ein Teil der Gleichung fehlte, das wusste selbst ein Mathetrollo wie ich. Es war das

»+ Blumen«:

»Was für eine Pflanze?«, fragte ich also begleitet von spontanem Kammerflattern. Mein Puls stieg und Spannung baute sich auf wie leises Knistern.

Eine Minute später: »Eine Orchidee.«

Der Blitz schlug ein. H3NRI!!!

Mister H ist der Mann, mit dem ich seit einiger Zeit chatte. Unfreiwillig. Lange Geschichte. Reza hat es eingefädelt. Und ich bin ihm auf die Schliche gekommen. Erst ihm und dann auch Mister H. Deswegen sitze ich nun in einem Flugzeug und bin auf dem Weg zur anderen Seite der Welt.

Zu Beginn des Fluges wollte ich woanders sitzen, was nicht ging, weil mich mein Gurt gefangen hielt. Mittlerweile bin ich froh darüber, dass ich nicht weiter hinten platziert wurde. Neben mir sitzt nämlich eine junge Dame namens Katarzyna, mit der ich mich bei einem Fläschchen Rotwein angefreundet habe. Sie trägt eine Perücke auf einer Glatze, mit der sie von Zeit zu Zeit die Passagiere erschreckt, hat eine klitzekleine Nase und einen wunderbaren Grad an Neugier, der meinem eigenen gleichkommt. Ich erzähle ihr, weshalb ich im Flugzeug sitze.

Jetzt, da ich ihr alles erzähle, fühle ich mich verstanden und leise getröstet. Ich habe eine Verbündete, so irgendwie. Allerdings wird mir etwas mulmig, je näher ich an das Ende der Geschichte heranrücke. Denn ich komme zu einer erschütternden Bilanz.

Deswegen bin ich versucht, Katarzyna ein falsches Ende zu erzählen. Wenn ich ihr ein Falsches liefere, dann glaube ich es vielleicht selbst, so ist meine Hoffnung bis zu diesem Zeitpunkt. Nur sind wir schon zu nahe dran am echten.

Fest steht: Erst dann, wenn es ausgesprochen ist, entscheidet sich, ob es überhaupt ein Ende gibt. Wenn es eines gibt, auch das steht fest, dann muss ich verlieren. Und ich mag es nicht, zu verlieren. Weil ich nicht verlieren kann. Weil ich nicht verlieren will. Verlust ist ein sehr heikles Thema für mich: Ich habe einmal etwas verloren, dass ich niemals ausspreche. Sonst spreche ich eigentlich über alles. Ständig und mit vielen Menschen. Vornehmlich spreche ich dabei über die Geheimnisse der anderen, damit ich nicht über meine sprechen muss. Dieses Thema habe ich also zu meinen anderen Geheimnissen gelegt und fest verschlossen. Die Krux dabei ist, dass Frauen Geheimnisse nicht besonders gut hüten können. Vor allem dann, wenn sie gerade keine anderen haben, über die sie sprechen könnten. Dann klopfen die eigenen in einem an und werden laut und lauter. Und dann auf einmal treten sie einfach zutage. Sie rutschen sozusagen einfach raus. Und man kann nichts dagegen tun.

Meine Erkenntnis über das umgedrehte E schockte mich für den Rest des Tages, in dem ich wie betäubt umherlief.

Im ersten Moment hatte ich aus dem Bus springen wollen, um zur Praxis zurückzulaufen, um Henri zu suchen und ihm zu sagen, dass ich ihn entlarvt hatte. Dann jedoch fiel mir ein, dass er mein Gesicht im Chat nie gesehen hatte. Diese, zugegeben, unglückliche Positionierung, hielt mich davon ab.

Abgesehen davon befand ich mich in innerer Zerrissenheit, denn ich hatte H3N bereits in Streits verwickelt und verflucht, mochte ihn aber aus dem Chatverlauf. Er war aufmüpfig und kess und traute sich schon eine ganze Menge und er war elektronisch und damit nicht greifbar, irgendwie weit weg, irgendwo in der Luft. Wo sind denn Kurznachrichten sonst, wenn sie durch die Gegend fliegen, außer eben in der Luft? Sehen kann man sie jedenfalls nicht. Das reizte mich an ihm und hielt meinen Aufmerksamkeitslevel.

Henri mochte ich hingegen nicht. Das olle Affengesicht... Stichwort: Unglücksrabe und Unfälle, mit mir in der Hauptrolle.

Im wahren Leben waren wir Halbfremde. Im Chat waren wir Halbvertraute. Das aneinanderzufügen bedurfte sorgfältiger Planung, bevor der Vorhang aufging. Wenn es sich überhaupt aneinanderfügen ließ.

Am nächsten Tag fragte H3N via Whatsapp nach, ob ich »Projekt Gesichtsbild« wieder verworfen hätte, ihm sei es ganz Recht.

Ja, das konnte ich mir vorstellen. Es war ja auch ganz einfach, anonym zu sein, oder sich fälschlicherweise in Anonymität zu wähnen. Aber ich hatte ihn durchschaut.

Na warte, dachte ich nicht zum ersten Mal. Das nehme ich jetzt in die Hand. Dann tobte ich kurz innerlich, trank in Gedanken einen Kurzen und überlegte dann ganz ruhig, ob ich nicht doch alles mit einem gehörigen Knall auffliegen lassen sollte.

Dem entgegen stand der Grad der Vertrautheit, den wir online und durch Rezas Vorarbeit bereits erreicht hatten. Wenn ich das auflöste, war ich der Buhmann. Das ging natürlich auch nicht. Also überlegte ich mir etwas anderes.

H3N und mich konnte ich bis an den Rand der Vertrautheit schieben, da war ich sicher. Und Henri würde ich aufspüren. Weit konnte er nicht sein, denn die Straße, in der er zu wohnen angegeben hatte, in der sich auch die Praxis befand, war bei Weitem nicht so lang wie die A7.

Gleich nach Feierabend machte ich mich auf, in der Nachbarschaft auf alle Klingelschilder zu schauen. Zuerst nahm ich mir die eine Seite Richtung Bus vor. Leider vergebens. Am darauffolgenden Tag ging ich die Straße zur anderen Seite ab. Ein Klingelschild mit Henris Nachnamen ›Lube‹ fand ich allerdings auch dort nicht. Zum Glück hieß er nicht Müller. Müllers trifft man gern im Rudel. Daher wartete ich bis zum Freitagabend, nahm mir das Handy vor und schrieb H3N:

»Was für eine anstrengende Woche. Hallo, da bin ich. Wir haben verhältnismäßig lange nichts voneinander gehört.«

Fünfzehn Minuten später erhielt ich ein Pling: »Stimmt. Ich hatte aber auch viel zu tun.«

Drei Minuten später:

»Was arbeitest du noch mal?«

Zwei Minuten später: »Ich sorge dafür, das Menschen zu ihrem Recht kommen.«

Aha! Also ein Anwalt! Ich hatte recht. Arsch und Zwirn ...

»Welche Art von Recht?«

Vier Minuten später: »Eine Art Menschenrecht. Aber lass uns über etwas anderes schreiben. Ich habe jetzt keine Lust auf Arbeit.«

Zwei Minuten später:

»Interessenbekundung zu befriedigen ist doch keine Arbeit, oder?«

Fünf Minuten später: »Befriedigen ist ein gutes Stichwort.«

Eine Minute später wurde ich provokant:

»Ist es das? Dann lassen wir es doch ein wenig ausufern.«

Zwei Minuten später:»Wie das? Noch ein Kodak Moment?«

Eine Minute später:

»Ja, natürlich.«

Drei Minuten später trudelte ein Bild ein: »Hier, mein Bizeps.«

Zwei Minuten später:

»Sehr beeindruckend.«

War er wirklich. Aber das war doch nichts Ausuferndes.

Eine Minute später: »Danke.«

Drei Minuten später:

»Ich glaube, ich habe gar keinen Bizeps.«

Gleich darauf: »Den braucht eine Frau auch nicht zu haben. Fände ich gruselig.«

Zwei Minuten später:

»Jetzt deine Hand.«

Drei Minuten später kam das Bild seiner Hand:

»Was hast du denn mit meiner Hand? Die habe ich dir schon einmal geschickt. Ich finde Sie nach wie vor nicht besonders. Um ehrlich zu sein, finde ich sie hässlich.«

Was haben Männer für ein Problem mit ihren Händen? Er hatte sie beim ersten Mal auch schon mit hässlich betitelt. Dazu schrieb ich:

»Das hier sagte ich beim letzten Mal schon: Die ist alles andere als hässlich. Im Gegenteil: sehr männlich. Das hier ist meine.«

Ich machte flugs ein Foto und schickte es mit.

Zwei Minuten später: »Schön, gefällt mir, deine Hand. Sehr weiblich. Haben wir eigentlich noch einen offenen Deal?«

Drei Minuten später:

»Ich glaube nicht. Du wolltest ja keine mehr, weil sie erfahrungsgemäß in die Hose gehen bei uns.«

Eine Minute später: »Schon wieder so ein Stichwort: in die Hose gehen. Mit der Hand?«

So ein Ferkel...

Eine weitere Minute später:

»Bist du heute Abend sexuell motiviert?«

Es dauerte fünf Minuten, bis eine Antwort kam, in denen ich mich fragte, ob er an sich herumspielte. Dann machte es Pling:

»Ich bin ein Mann. Ich bin von Natur aus sexuell motiviert.«

Eine Minute später:

»Das beantwortet die Frage nicht.«

Dreißig Sekunden später: »Ja, bin ich.«

Sofort darauf:

»Hast du keine Freundin? In deinem Profil stand zwar Single, aber so etwas ist ja schnell mal angeklickt, ohne dass es stimmen muss.«

Zwei Minuten später: »Hast du einen Freund?«

Kurz darauf:

»Gegenfragen sind unhöflich. Aber nein, habe ich nicht.«

Drei Minuten später: »Wir waren schon mal auf ganz andere Weise unhöflich zueinander. Gegenfragen halten wir aus, denke ich. Also, um deine Frage zu beantworten: Nein, habe ich nicht. Ich bin ein echter Single.«

Fünf Minuten später:

»Warum sind eigentlich so viele Leute alleinstehend?«

Drei Minuten später: »Weiß ich nicht. Vielleicht, weil Beziehung nur noch ein Status in Profilen ist und der Status ›Single‹ neue Möglichkeiten auftut.«

Sieben Minuten später:

»Nun, wir beide sind ja auch kein Paar geworden.

Bestenfalls online. Ich glaube, dass viele Leute online fremdgehen. Oder? Die Gelegenheit, nein, die Unsichtbarkeit, macht es möglich.

Und da es nur elektronisch ist, ist es ja auch nicht echt. Aber Fantasien können übergreifen.

Ab einem gewissen Punkt zumindest. Glaube ich. Gibt es das Wort Unsichtbarkeit?«

Geschlagene zwölf Minuten später: »Ja, gibt es, aber es klingt umständlich. Ja, das ist möglich. Ein Freund von mir trifft sich andauernd mit seinen Online-Hasen. Wann ist dieser Punkt, von dem du sprichst?«

Zwei Minuten später:

»Online-Hasen? Das ist hoffentlich nicht die Bezeichnung, die du insgeheim für mich hast?«

Drei Minuten später: »Nein, dich nenne ich Miss M. Neuerdings. Davor einfach Jessie. Also, wann ist dieser Punkt erreicht, an dem Fantasien übergreifen? Und wie greifen sie dann über? Worauf?«

Acht Minuten später:

»Da musste ich erst einmal überlegen. Ich denke, dass Fantasien so plastisch werden können, dass man sich in ihnen besonders wohl fühlt. Und irgendwann, wenn man glaubt, sich darin auszukennen, kommt der Punkt, an dem sie körperlich werden.«

Eine Minute später: »Treffen?«

So einfach war das also. Kaum spricht eine Frau das Wort ›körperlich‹ aus, wirft er Einwortsätze aus wie Tarzan.

Drei Minuten später:

»Nein, es führt wohl eher erst einmal zu Herzklopfen und ist meinetwegen auch Teil von Selbstbefriedigung oder schwirrt im Kopf herum, wenn man mit seinem Partner schläft. Das ist, glaube ich, schon eine Art von Betrug. Gegebenenfalls kommt es danach dann irgendwann zu einem Treffen, weil man sich den anderen schön geträumt hat.«

Zwei Sekunden später: »Treffen?«

Also?! Ich blieb eisern und reagierte nicht darauf.

Zwei Minuten später: »Interessant. Ich meinte, ob wir uns treffen wollen. Vielleicht ist dieser Punkt bei uns beiden ja schon dagewesen. Hitzige Streits sind immerhin emotional. Und davor vielleicht auch.«

Eine Minute später:

»Dann war ich bereits in deiner Fantasie? Das schmeichelt mir natürlich. Aber leider bin ich unpässlich. Ich bin bei Freundinnen. Wir machen uns die Fingernägel schön. Frauenkram eben. Ein Treffen wird demnach noch warten müssen.«

Drei Minuten später: »Ich meinte nicht heute. Nicht so stürmisch, liebe Miss M. Ich habe heute nämlich auch schon etwas vor.«

Banana Joe, ehrlich! Erst hieß es im Sekundentakt »Treffen, Treffen« und dann schob er mir den schwarzen Peter zu, als wäre ich auf nichts anderes erpicht.

Aber ich blieb cool und tat so, als zöge ich mir den Schuh an.

Eine Minute später:

»Ich dachte du bist sexuell motiviert?«

So 'ne lahme Nummer, jetzt abzulenken und so zu tun, als hätte er sich nicht mit mir treffen wollen. Was übrigens neu war, denn bisher wollte er mich immer nur in der App, demnach im Handy, wissen.

Zwei Minuten später: »Sexuell motiviert kann ein Mann überall sein. Ich lass dich jetzt in Ruhe zu deinen Freundinnen zurück. Und vielleicht gehe ich noch aus, um meiner Motivation nachzukommen. Bis bald also.«

So eine Arschkanone!

Ich war gerade dabei, uns fein säuberlich einzustimmen und langsam zueinander zu führen, in Vorbereitung auf alles, was da kommen mochte und er verpasste mir einen solchen Korb.

Mein erkaltetes Herz stach einmal kräftig zu. Es traf mich von innen in die Taille und fühlte sich an wie fiese Seitenstiche.

Ganz ruhig!, dachte ich. Ich kann das unter Kontrolle bringen. Tatsächlich entpuppte sich dieses Vorhaben als gar nicht so einfach. Sowohl körperlich als auch im Kopf.

Es gelang mir dennoch, den Schmerz wegzuatmen und trotzdem blieb mein gedanklicher Ausbruch erhalten. Ich redete mich weiter heiß. Ich dachte schlimme Dinge, die mit Keulen und Eiskanonen zu tun hatten und beschränkte mich letztlich auf einen glimpflichen Kosenamen, der mich kühl grinsen ließ: Sau-Pillermann-Arschloch. Dabei drückte ich mit den Händen von außen gegen die Stiche.

Es dauerte eine Weile, bis es nachließ und ich mich runterfahren konnte. Dann wurde es still in mir. Eisekalt.

Also, so stellte ich fest, musste ich Wut sofort in Bosheit umwandeln.

Nun gut, ich formte sie außerdem in den Plan um, Henri so schnell wie möglich aufzustöbern und ihn zu becircen. Der sollte sein eisblaues Wunder erleben.

Kapitel Drei Tag der offenen Tür

Am Samstagmorgen ging ich noch einmal in der Straße auf und nieder. Ich sah auf ausnahmslos allen Klingelschildern nach.

Einen Hinweis auf Henris Nachnamen fand ich dennoch nicht, dafür aber ein freigelassenes Klingelschild - das einzige in der ganzen Straße. Dazu eine offene Eingangstür.

Dies war vielleicht eine Spur. Ich kam mir vor wie eine Ermittlerin in einem Hamburger ›Tatort‹ und trat ein.

Das Haus war in einem ebenso guten Zustand wie unser Praxishaus an der Ecke. Der Hausflur und das Treppenhaus waren hoch und hell. Oberhalb der Marmorwände hing hinreißender Stuck. Ich wurde ein wenig neidisch, denn solche prachtvollen Eingänge hatten wir in Winterhude nicht. Zumindest nicht auf meiner Ecke.

Das leere Klingelschild war das dritte von unten links gewesen. Wenn ich mich auf die hanseatische Akribie verlassen durfte, dann bedeutete dies, dass der dazugehörige Anwohner im zweiten Stockwerk lebte, linkerhand.

Und tatsächlich! Dort fand ich das entsprechende Klingelschild mit der Aufschrift »H. Lube«. Verwunderlicherweise stand auch diese Tür offen. Sie war leicht angelehnt. Die Fußmatte lag zwischen Tür und Fußleiste.

Ich klopfte vorsichtig. »Henri?«

Ein zweites Mal gingen meine Fingergelenke auf das Holz, diesmal etwas energischer. Eine Antwort blieb allerdings aus. Deshalb drückte ich die Tür auf. Die Fußmatte klemmte ein wenig und so zog ich sie umständlich mit den Pumps zur Seite, um die Tür ganz zu öffnen.

»Henri? Sind Sie da?« Vorsichtig betrat ich die Wohnung.

So wohnte das Affengesicht also. Es war überraschend geschmackvoll eingerichtet, soweit ich sehen konnte. Im Flur stand eine alte Kommode aus abgewetztem Mahagoniholz. Darüber hing ein Spiegel mit blinden Flecken, sehr schick. Es roch gut in seiner Wohnung, so wie ich ihn kannte, warm, nach Zimt und Lakritz. Rechts ging es zu einer sauberen und aufgeräumten Küche mit einem Tresentisch. Weiter hinten in der Wohnung befanden sich drei offene Türen, die Licht auf den Flur fallen ließen und davor eine schmale Tür zu einem kleinen Badezimmer. Ich schaute schnell hinein. Das Fenster fiel mir auf. Klein und quadratisch und ganz anders als alle anderen Fenster der Wohnung, allesamt enorm hohe Doppelfenster mit alten Griffen und schönen Oberlichtern.

Je weiter ich in die Wohnung hineinging, desto angenehmer und frischer roch es. Ich ließ mich von meiner Nase leiten auf der Suche nach diesem Geruch. Sehr wahrscheinlich steckte ein Duftstecker oder ein Weichspüler dahinter. Einer, der meine Aufregung vergrößerte. Einer, den ich haben musste.

Als ich um die Ecke bog und ein geräumiges, helles Schlafzimmer betrat, nahm das angenehme Gefühl zu. Ich sah die Vorhänge wehen und folgte dem Geruch.

Kennen Sie das? Jemand, der vor Ihnen geht, riecht unglaublich gut und Sie folgen ihm, selbst wenn er einen ganz anderen Weg nimmt, als Sie ihn zu gehen vorhatten. Ebenso wie diesen eigentlichen Weg im Beispiel, vergaß ich, wo ich war und dass ich hier nicht sein durfte. Man geht ja nicht einfach in fremde Schlafzimmer. Normalerweise.

Nun, ich tat es dennoch, den lockenden Duftschwaden folgend. Ich dachte ans Versteckspielen zwischen frisch gewaschenen Laken im Garten, durch die die Sonne schien und meinen Kinderaugen spannende Schattenspiele zeigte. Ich dachte an die lachenden Augen meiner Mutter, sommerhimmelblau. Ich bekam richtig Lust auf Wassereis und auf Freibad und auf eine Portion Pommes Frites.

Die Tagträume flossen über mich hinweg, wie Sonnenstrahlen über meinen abgekühlten Körper nach dem Auftauchen aus dem Schwimmbecken, früher im Freibad. Schön!

In meine Gedanken mischte sich ein fröhliches Pfeifen. Erst dachte ich dies meiner Mutter im Tagtraum zu, aber die kann gar nicht pfeifen. Mitten in meinen schönsten Erinnerungen von Unbeschwertheit knallte es dann noch dazu. Und zwar gehörig.

Ich blickte auf und sah, dass die aufgeblähten Vorhänge einfielen und der Stoff wieder glatt hängen wollte. Kein Durchzug mehr.

Dann horchte ich hinter mich und hörte, wie das Pfeifen stoppte und ein erbostes »Scheiße« folgte, ziemlich laut sogar. Ich senkte den Blick und sah, dass ich ein Wäschestück vom Wäscheständer genommen und meine Nase tief darin vergraben hatte. Dies war die Quelle des angenehmen Geruches. Der Weichspüler, wie vermutet. Nur hielt ich nicht irgendein Wäschestück in den Händen.

Mir entfleuchte ein mittelleises: »Huch! ‘n Schlübber!?«

Ich hatte tief durch Henris Boxershorts inhaliert. Au weia!

Peinlich berührt blickte ich mich um, als hätte mich jemand gesehen haben können, und hängte das prekäre Wäschestück hektisch wieder auf den Wäscheständer zurück. Ausgerechnet der Schlübber ... Ich ... also ... Ich kam mir erwischt und ein bisschen pervers vor.

Hinter mir polterte es an der Wohnungstür. Dann erklang ein Schlüssel. Dem Geräusch nach zu urteilen, schien er auf den Boden gefallen zu sein. Es folgte ein »Mist!« Dann ein gedämpftes Lachen.

Um Himmels willen. Er hatte nur kurz die Wohnung verlassen. Ich konnte nicht hier sein, wenn er herein kam. Die Tür war zum Glück vorerst zu. Nur für wie lange? Was sollte ich tun? Viel Zeit zum Überlegen hatte ich nicht.

Zuerst musste ich den Schlüpfer loslassen, meine Hand hing noch daran, wie an meinen Erinnerungen. Unangenehm genug, dass ausgerechnet er mich in einen Tagtraum geschickt hatte.

Auffahrend sah ich mich um. Da war ein Schrank, riesig, aber als ich die Türen öffnete stellte ich fest, dass darin nicht genügend Platz für mich war. Nur Fächer ... unterm Bett war schon besetzt von weißen

Staukisten. Weiter blieb nichts, außer ...

»Natürlich«, sagte ich. Nicht wie der kleine Wikinger, dem gerade etwas eingefallen war, weil er sich die Nase gerieben hatte, sondern so als hätte ich nichts Besseres erwartet. »Der Balkon.«

Vielleicht konnte ich mich darauf verstecken. Also schob ich den Wäscheständer zur Seite, hob die Vorhänge hastig fort und öffnete die Balkontür so leise wie möglich. Im Hinterhof war ein begrünter und gepflegt aussehender Garten.

Gerade als ich die Tür hinter mir zuzog, hörte das Schlüsselgeräusch auf. Die Wohnungstür ging mit einem leisen Quieken auf. Henri trat ein. Jemand anderes als er kam nicht infrage. Und er ging den Flur entlang, also direkt ins Schlafzimmer.

Einen Moment später sah ich, wie er sich von innen an den Vorhängen zu schaffen machte. Mein Blut verließ in rasender Flucht meinen Kopf. Auf dem Unterrücken spürte ich spontanen Schweiß und ich drückte mich in der Hocke an die Hauswand. Zur Seite lugend erkannte ich, dass die Orchidee, deren Bekanntschaft ich bereits gemacht hatte, auf der Fensterbank neben der Balkontür abgestellt wurde. Vielleicht ist er noch einmal mit ihr zur Biotonne gegangen, überlegte ich. Und ich wagte keine Bewegung, hockte stattdessen starr an der Wand.

Henri ging, wieder fröhlich pfeifend, durch die Wohnung. Dann vernahm ich das Geräusch seiner Dusche. Ein Fenster klappte.

Es war am Rand des Balkons, das kleine zum Badezimmer, aber zu allem Überfluss ganz in meiner Nähe.

Umzingelt! Ich kam mir wie von allen Seiten beschossen vor und legte mich spontan flach auf den Boden. Der Beton unter mir war durch meine Kleidung unangenehm kalt, vor allem an meinen Möppies.

Das Fenster wurde ganz geöffnet, das erkannte ich daran, dass das Scharnier knackte und das Pfeifen lauter wurde. Ich sah verbissen schräg über mich. Ein Kapuzenpulli flog zur Hälfte aus dem Fenster hinaus und blieb dort liegen.

Langsam kroch ich ein Stückchen vorwärts und verbog meine Hüfte, um meine Beine anzuziehen, noch immer flach auf den Boden gepresst wie ein platt gefahrener Frosch. Dann kam ich langsam und still zurück in die Hocke und setzte meine Pumps ruckelnd voran, um zur Balkontür zurückzukommen. Sie war glücklicherweise noch einen klitzekleinen Spaltbreit offen. Aber Henri hatte den Wäscheständer davorgestellt. Wenn ich nun geräuschlos hinein und durch die Wohnungstür wollte, musste ich darunter hindurch. Die Alternative war ein Sprung aus dem zweiten Stock in den Garten.

Lust auf gebrochene Haxen hatte ich natürlich nur äußerst wenig. Also wartete ich, bis die Geräusche aus dem Bad unverkennbar nach einem Aufenthalt in der Dusche klangen.

Viel Zeit hatte ich trotzdem nicht. Wer wusste schon, wie lang oder kurz er duschte?

Ich schob die Balkontür also ein wenig auf und damit auch den Wäscheständer ein Stückchen nach vorn. Dabei kam ein Arm des Ständers an die Orchidee und stieß sie vom Fensterbrett. Mein Atem stockte, doch sie fiel dumpf auf einen flauschigen Vorleger. Trotzdem: Das würde die Pflanze mit zwei weiteren Jahren Blühstreik bestrafen, Biotonnenattacke hin oder her, soviel stand fest.

Ich machte mir nicht die Mühe, erst zur Seite zu greifen und die Orchideenerde wieder aufzusammeln, als ich haarbreit drinnen war. Stattdessen versuchte ich, mich so dünn wie ein Blatt Papier zu machen, um mich durch den Spalt zu quetschen.

Als ich endlich den Kopf und den Oberkörper im Schlafzimmer hatte, ging es plötzlich nicht weiter. Meine Handtasche hatte sich in der Zarge der Balkontür verhakt.

Ich quetschte mich vorsichtig zurück und befreite sie, um weiterzukommen. Die Balkontür ließ mich jedoch nicht noch einmal durch, also drückte ich sie noch ein wenig auf, wobei der Wäscheständer ins Wanken geriet. Rückzug!

Der Ständer setzte sein balancierendes Bein zum Glück wieder auf die Erde. Also versuchte ich, seitwärts durch die Tür zu gelangen. Stück für Stück bekam ich das hin. Wenn einem der Puls geht, ist man irgendwie dicker, habe ich das Gefühl.

Ich wollte auf Knien durch die Wohnung krabbeln, die Pumps möglichst weg vom Boden, zur Tür und aus der Tür hinaus, so war der Plan.

Doch die Dusche wurde abgestellt. Henri verließ das Badezimmer mit patschenden Schritten.

Ich schlüpfte nun hastig um die störrische Balkontür herum ins Innere der Wohnung und verbarg mich geduckt hinter dem Vorhang, vor mir die Wäsche. Da kam er herein.

Seine Füße konnte ich sehen, und dass er eine Schranktür öffnete. Dann schloss er sie wieder und verließ den Raum.

Ich schob den Vorhang vorsichtig zur Seite und machte mich daran, unter der Wäsche hindurchzukriechen, als das Wasser in der Dusche wieder zu hören war. Weiter duschen! Bloß raus hier.

Dummerweise achtete ich nicht mehr darauf, ob das Duschgeräusch sich auch nach Betreten der Dusche anhörte. Das Wasser wird dann lauter.

Als ich mich durch den Dschungel aus T-Shirts, Hemden, Socken und Unterhosen gekämpft hatte und aufsah, war die Luft rein.

Ebenso als ich meine Tasche hinter mir herzog. Aber als ich dann erneut aufblickte, kam mir Henri halb nackt, mit einem knapp gebundenen Handtuch um die Hüften, aus dem Flur entgegen. Ich erstarrte. Er hielt sich die Stirn und blickte auf den Boden, sah so aus, als ermahne er sich selbst. Offenbar hatte er etwas vergessen.

Diesen Moment sollte er jedoch nie wieder vergessen. Er zog die Schranktür noch einmal auf, sodass der Spiegel zu mir hin klappte. Ich sah blöd aus mit seinen Socken links und rechts neben und seiner Unterhose auf dem Kopf wie einen schlappen Turban, aber ich wagte keine noch so kleine Bewegung.

Dann machte er sie wieder zu und hielt ein blaues T-Shirt in der Hand. Doch er hielt es nicht lange. Stattdessen kam sein Blick um das Shirt herum und zu mir hinunter gewandert. Er riss die Augen auf und entließ einen mächtig hektischen Schrei, viel zu hoch für einen Mann. Fast zeitgleich machte er einen Satz nach hinten.

Natürlich, für ihn sah ich ja auch wahrscheinlich aus wie ein Hodenkobolt, den er gerade beim Schlüpfer-Beutezug erwischt hatte.

Als er wieder zum Stehen kam, grinste ich Henri unbeholfen entgegen.

Im selben Moment löste sich sein Handtuch von den Hüften - wahrscheinlich vom Sprung - und fiel im nächsten Augenblick hinter ihm auf den Boden.

Ich sagte: »Donnerwetter!«

Er schrie: »Oh Gott!«

Ich sprang erschrocken auf und stieß dabei den Wäscheständer ganz um.

Dann musste ihm auffallen, dass er im Adamskostüm vor mir stand, vielleicht weil ich mir die Augen zuhielt. Dabei hatte ich ihn doch nun wirklich schon ganz anders gesehen. Memme!

Er drehte sich herum und bückte sich, sodass ich beim Schmulen nicht bloß Kimme und Korn, sondern auch das gesamte Werk ›gebleichter Po‹ sehen konnte, oder um es in des Doktors Worten zu sagen: Rosette, shining like the moon.

Darauf entglitt mir ein baffes: »Bleich wie der Vollmond.«

Er kam hoch und wurschtelte sein Handtuch hektisch um die Pobacken. Eine Sekunde später drehte er sich wieder herum und schmetterte mir ein »Milva! Was machen Sie hier?« entgegen. Dabei musste er am Knoten im Handtuch noch einmal nachfassen.

»Ich, ähm,...« Ausreden waren nicht angebracht. Flucht nach vorn! Flucht nach vorn! »Ich war noch einmal in der Praxis und ...« während ich stammelte, fischte ich unbeholfen nach dem Wäscheständer, um ihn wieder auf die Beine zu bringen. Dann wischte ich mir meine Haare aus dem Gesicht und fuhr fort: »... und auf dem Weg nach Hause habe ich gedacht, ich schaue noch einmal nach Ihnen und dem Phallus, der Pflanze, Phalaenopsis, ... , also nach der Orchidee.« Dabei deutete ich entschuldigend auf den Haufen Orchideenerde, der auf dem Fellvorleger verteilt lag. »Die Haustür stand offen und Sie waren nicht da. Und da bin ich rein und habe Sie, ... nun ja ... Jetzt sind Sie ja da, ähm. Hallo.«

»Nach der Orchidee sehen?«, fragte er noch immer etwas angespannt.

Ich sah mich um, hob dann ein Häufchen vom verschütteten Mulch auf und hielt es ihm entgegen.

Wieder musste er das Handtuch nachknoten. Mein Blick ging unweigerlich nach unten. »Sie haben aber einen großen ... Schreck bekommen.«

»Natürlich. Ich hatte niemanden im Schlafzimmer erwartet«, konterte er. »Darf ich Sie nun hinaus und in die Küche bitten? Ich würde mich gern anziehen, bevor wir weiter plaudern.«

»Ja natürlich.« Mit langsamen Schritten ging ich um ihn herum, so als wäre er nun der Kobolt, an dem ich vorbei musste.

Auch er behielt mich taxierend im Blick und stellte einen Fuß direkt an den offenen Schrank. Dann bat er mich, ihm seine Unterhose zu geben.

Oh Hilfe! Beim Umschauen entdeckte ich, dass sie mir auf der Schulter hing. Sie musste beim Hochschnellen, oder ... ach, wie auch immer. Die Peinlichkeit nahm kein Ende. Ich zog sie davon herunter und reichte sie ihm, bevor ich meinen Weg fortsetzte.

Im Flur vor dem Schlafzimmer angekommen blieb ich dann stehen und lächelte ihn verlegen an. Es war eine ganze Weile her, dass ich mit einem nackten Mann im Schlafzimmer gewesen war. Wahrscheinlich blieb daher mein Blick auf ihm haften. In der Praxis ist das etwas ganz anderes. Das sehe ich medizinisch. Außerdem hoffte ich auf ein Zeichen im Sinne von »Alles halb so wild, Milva. Schön, dass Sie da sind.« Er hob stattdessen abrupt eine Hand und zeigte mit dem Daumen Richtung Ausgang. »Die Küche ist vorn.«

»Ja, ja, natürlich, Küche.« Mit einem Satz sprang ich außer Sichtweite und ging in den besagten Teil seiner Bleibe.

Dort angekommen spielte ich mit dem Gedanken, einfach die Wohnung, wahlweise den Planeten zu verlassen. Es war ihm zwar sichtlich peinlicher als mir gewesen, dennoch wäre ich am liebsten verschwunden. Warum musste ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal einen nackten Mann überraschen? Das ist äußerst unpraktisch und pflanzt Bilder, wo keine hingehören. Zu viel Information, wirklich! Und was Affengesicht anging: da hatte ich schon Bilder gehabt und sie glücklicherweise ad acta gelegt.

Henri kam kurze Zeit später in Jeans und kurzärmeligem Hemd gekleidet dazu. Ich stand ein wenig verloren neben der Spüle herum und dachte darüber nach, wie ich ihm begegnen sollte.

»Es ist mir ausgesprochen peinlich«, sagte ich kurzum, »dass ich einfach so in Ihre Wohnung eingedrungen bin. Die Tür stand offen. Und als ich drin war, ging sie plötzlich zu. Gleich darauf waren Sie schon in der Wohnung. Und nun sehe ich aus wie eine Einbrecherin.«

»So, so.« Ein abschätzender Blick floss über mich hinweg. »Sie gehen also immer direkt nach Betreten einer fremden Wohnung in den Wäscheständer?«

Ich schwieg.

»Sie waren also in der Praxis?«

»Ja.«

»Und Sie wollten nach uns sehen?«

»Ja, das war mein Vorhaben.«

»Wie überaus nett«, plänkelte er und bat mich auf einem der weißen Bistrostühle Platz zu nehmen. »Und wie viel Zeit haben Sie wohl mitgebracht?«

»Eigentlich viel«, antwortete ich froh darüber, dass er einen anderen Ton anschlug. »Ich habe heute nichts vor. Außer heute Abend zur Sondersprechstunde von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr.«

»Sie haben eine Sondersprechstunde am Samstagabend?«

»Ja, sozusagen.«

»Wer geht denn am Samstagabend noch in eine Hautarztpraxis? Wollen Sie Kaffee?« Er ging zu seiner Kaffeepadmaschine und öffnete sie.

»Ja gern. Mit einem Hauch Milch bitte.«

Er nickte und legte Pads in die Maschine. »Was ist das für eine Sondersprechzeit?«

»Ich habe eine Beratungshotline. Ein Sorgentelefon.«

Sein fragender Blick kam zu mir hinüber, als das Gerät surrend Wasser durch die Pads pumpte.

»Das mache ich schon seit Jahren. Es begann alles mit einem Anwalt. Ich traf ihn in einer Bar. Er sah so traurig aus und tat mir irgendwie leid. So habe ich ihm meine Nummer auf einen Bierdeckel geschrieben und dagelassen, für den Fall, dass er reden wollte. Kurze Zeit später rief er mich an. Wir sprachen und fanden eine Lösung, oder besser wir entwarfen einen Fahrplan für ihn, um aus der Misere herauszukommen.«

»Und? Hat es ihm geholfen?« Henri goss eine kleine Menge Milch in den Kaffeebecher und stellte ihn auf den Bistrotisch, an dem ich saß.

»Ja, das kann ich mit Bestimmtheit sagen. Ein wenig später dann rief mich jemand anderes an, der Redebedarf hatte. Und so ging es eine Weile weiter. Nun habe ich ein ansehnliches, mittelgroßes Klientel, das zu bestimmten Zeiten Rat bei mir sucht.«

Der Blick, der diesmal zu mir herüberkam, war anerkennend. »Sie sollten Geld dafür nehmen.«

Sollte ich einem Anwalt erzählen, dass ich Schwarzgeld dafür kassierte? Was, wenn er ein Staatsanwalt war?

»Nein, das mache ich zum Zeitvertreib«, log ich.

»Als hätten Sie nichts anderes zu tun.«

»Habe ich nicht. Seit meiner Scheidung bin ich viel zu Hause.«

»Sie sind geschieden?« Er setzte sich mir gegenüber.

Innerlich biss ich mich selbst. Warum teilte ich ihm mit, dass das Projekt Liebe für mich nach gerichtlichem Beschluss schon einmal gescheitert war?

»Was machen wir nun also mit dem Tag?«, fragte er, ohne weiter auf meine Ehe einzugehen. »Ich habe nämlich auch nichts vor. Und nach dem Schreck müssen Sie mich eine Weile betreuen. Ich laufe nämlich sonst Gefahr, einfach umzukippen.«

»Ehrlich?« Es fiel mir schwer, den Wahrheitsgrad seiner Behauptung einzuschätzen. Ihn zu versetzen wäre auch gemein gewesen. Andererseits fiel mir sein unerhörter Korb von seinem Besuch in der Praxis wieder ein. Er wollte gar nicht mit mir ausgehen, hatte er gesagt ... also warf ich die Kaffeetasse einfach um, in seine Richtung.

Oh nein! Das Heißgetränk lief nicht so, wie ich seine Laufbahn berechnet hatte. Es sollte über den Tisch und zumindest an Henris weißem Hemd landen. Ich erwähnte bereits, dass Mathematik nicht mein Gebiet ist, oder?

Der Kaffee jedenfalls nahm wie durch ein Wunder eine gänzlich andere Richtung, nämlich im ersten Schwall nach links, statt geradeaus und dann, wie nach einer Art Rückstau, zu mir zurück und zwar direkt in den Ärmel meiner Sommerjacke und in meine Mädchenbluse. Und er war heiß.

Ich tat so, als könne mir das nichts anhaben, bewegte mich auch nicht von ihm weg, um stahlhart auszusehen. Ich warf nur ein »Hoppla« aus. Die Wahrheit ist, ich verbrühte mir den Unterarm und den Bauch, gefühlt zumindest. Heißer Kaffee auf der Haut ist echt fies.

»Ach, das ist meine Schuld«, gab er bedauernd zu. »Ich habe öfter mit umkippendem Kaffee zu tun. Praktischerweise lässt sich meine Tischplatte anheben. Ich habe den Fuß losegeschraubt. Ich kann sie auch herunterklappen, dann habe ich mehr Platz in der Küche. Das ist sehr praktisch. Nun ja, und als der Kaffee umgekippt ist, da habe ich die Platte mit dem Knie ... Wahrscheinlich aus Reflex.« Er stand auf und griff beschäftigt nach einem Lappen. »Das tut mir leid.«

Als er mir ein paar Abrisse Küchenrolle reichte und mit der anderen Hand fleißig wischte, lag ein spürbares Knistern in der Luft. Feindschaft war es nicht. Aber es war berechnend, so wie wenn der Prinz und die böse Königin sich im Märchen gegenüberstanden. Er deutlich schwächer, dafür mit Mut im Herzen, wissend, dass er soeben einen treffenden Schlag gelandet hatte. Und sie sehr viel mächtiger, nur von Unnahbarkeit umhüllt, auf der Suche nach Angst in seinem Blick, vielleicht nach einer Schwäche.

»Ach«, tat ich es gelassen ab. »Ich habe in letzter Zeit viel mit unfallträchtigen Menschen wie Ihnen zu tun. Oh, ich muss es berichtigen: Eigentlich sind es bloß Sie allein. Also hatte ich bereits mit etwas Ähnlichem gerechnet. Ich glaube, um mich zu schockieren, braucht es mittlerweile etwas deutlich Schwerwiegenderes.« Damit nahm ich ihm den Lappen aus der Hand und wischte zwei Mal über meinen Unterarm. »Ich werde es eben aus der Bluse waschen. Bin dann mal kurz im Bad.«

Die böse Königin hatte zurückgeschlagen.

Beinahe schwebend begab ich mich ins Badezimmer und schloss die Tür.

Kaum, dass sie hinter mir zu war, mimte ich einen Schrei und riss die Bluse fieberhaft von meiner Haut fort. Gleich darauf wedelte ich meinem Bauch Luft zu und zog hüpfend die Mischbatterie am Waschbecken auf, um kaltes Wasser zu bekommen. Ein Handtuch vom Handtuchständer landete im Becken, damit es sich vollsaugen konnte. Indes zog ich die Bluse an mir herunter und hielt den Kaffeefleck ebenso ins Wasser. Dann wrang ich das Handtuch aus und hielt es kühlend an meinen Bauch. Das war das erste Mal seit einiger Zeit, dass mir Kälte erlösend vorkam, mit dem Ergebnis, dass ich mir ein leises Stöhnen der Erleichterung nicht verkneifen konnte.

Ein wenig Kaffee war mir auch in den Hosenbund gelaufen. Kurzum zog ich den Bund von meinem Bauch weg und wischte bis zu meinem Slip hinunter.

Im selben Augenblick ging die Tür auf.

»Hier ist etwas zum ...«

Henri blieb wie angewurzelt stehen und sah mit an, wie ich vor Schreck und in einer halben Grätsche das Handtuch tief in meinem Hosenbund versenkte.

Ich schrie auffahrend.

Dann ging sein Blick an mir hinauf.

Ich bin ganz hübsch anzusehen in Unterwäsche, aber heute hatte ich einen Push-Up an, an dem immer ein Polster an der Seite herausrutscht.

Die verräterische Stelle zuhaltend zog ich das Handtuch wieder hoch und warf es nach dem ungebetenen Gast. »Raus!«

Es klatschte an seinen Arm und fiel dann von ihm ab, während Henri die Tür wie einen Schild vor sich zuzog.

»Sie haben aber einen kleinen ... Schrecken bekommen.«

Kleinen Busen?! Er meinte meine Möppies. So ein Pimpf!

Ich blickte an mir hinunter und zog das Polster aus dem BH. »Na so was! Da ist es doch tatsächlich hinuntergerutscht. Wissen Sie, das sind Achselpads. Äußerst praktisch im Sommer.« Ich drehte ihm meinen Rücken zu, von dem ich weiß, dass er sehr ansprechend aussehen kann. Vor allem zum Po hin. »Sie sollten sie auch einmal in Erwägung ziehen. Wissen Sie, ich kenne Sie eigentlich bloß mit Schweißflecken. Außer jetzt gerade natürlich. Sie sind ja frisch geduscht und tragen leichte Kleidung.«

Das stimmte überhaupt nicht, aber ich hatte einfach zurückgehauen. Und ich sah im Spiegel neben mir, dass er eine Hand zu seiner Achselhöhle führte, begleitet von einem peinlich berührten Gesicht. Treffer!

Mein Polster landete in einem kleinen Hygieneeimer und ich öffnete den BH, sodass er meinen freien Rücken sehen konnte. »Ich denke, ich werde den BH ausziehen müssen, er hat auch etwas Kaffee abbekommen. Sie sind aber auch wirklich ungeschickt und treffsicher in Unglücksfällen, Henri. Ehrlich. Seien Sie doch so nett, mir ein T-Shirt zu leihen. So kann ich keinesfalls auf die Straße. Eines, das Ihnen vielleicht zu klein ist. Also nicht XXL. «

»Natürlich«, sagte er verdrossen und verschwand im Flur. Allerdings schickte er mir noch ein »Ich trage im Übrigen Größe L« über die Schulter.

Ich warf ein unbeeindrucktes »Ach so, tatsächlich?« hinter ihm her.

Was er mir dann brachte, war die Unverschämtheit in Textilform. Ausgeleierte, Wellen schlagende Bündchen und Nähte, die beim Ansehen bereits zu reißen drohten. Zudem war das T-Shirt in XL. Das war ein Lappen.