5,99 €

Mehr erfahren.

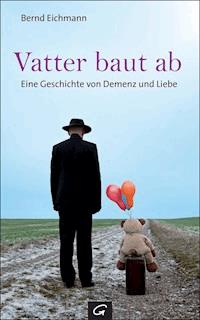

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Pflege muss keine Zumutung sein – eine literarische Langzeitreportage

»In Vatters Kopf gibt es nur noch das Zimmer, das Panoramafenster und vereinzelte Erinnerungen. Dass ich in eine andere, von Leben erfüllte Welt gehen könnte, kann er nicht mehr denken. Die Stille beginnt hinter seiner Tür. Und manchmal geht diese Tür auf.«

In seiner dokumentarischen Erzählung schildert Bernd Eichmann liebevoll und heiter die letzten zweieinhalb Jahre seines an Alzheimer erkrankten Vaters. Integriert ist eine Kurzbiografie des Erkrankten, der in der NS-Zeit rassisch verfolgt wurde und dieses Trauma nie abschütteln konnte. Der Autor beschreibt in allen Details, was es bedeutet, einen demenzerkrankten Angehörigen zu pflegen und ihn bis zu seinem Tode zu begleiten. Sein Fazit: Jede Stunde war es wert! Näher kann man dem Leben nicht mehr kommen.

- Ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Debatte

- Die Geschichte einer besonderen Vater-Sohn-Beziehung

- Empathie wecken, Traumata abbauen, Angst vor der familiären Pflegesituation nehmen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Ein Schnappschuss

Holland in den 60er Jahren. Auf der kurzgeschorenen Wiese ihres Ferienhauses hat sich eine vierköpfige deutsche Familie ablichten lassen. Eine klassische Kleinfamilie: Vater, Mutter, zwei Söhne. Wer hinter der Kamera stand, ist nicht mehr zu ermitteln.

Im Zentrum des Bildes sitzt der Vater auf einem niedrigen Korbstuhl. Er trägt ein weißes Freizeithemd mit kurzen Ärmeln, knielange Kakishorts und einen Strohhut mit Band. Das rechte Bein hat er locker über das linke geschlagen. Die leichten Socken in den beigefarbenen Stoffschuhen sind genauso persilweiß wie sein Freizeithemd. Er ist in eine deutsche Wochenzeitung vertieft und nimmt seine Umgebung nicht wahr.

Der ältere, dunkelhaarige Sohn ist schon sichtlich in der Pubertät: hochgeschossen, ungelenk, mit zu großen Händen und Füßen. Er hat an seinem karierten Nylonsommerhemd über der langen, dunklen Hose sogar den obersten Knopf geschlossen, obwohl der Kragen ihn würgt und das Hemd vom Knopf aus Falten schlägt. Er steht im Mittelgrund und stemmt seine Arme steif in die Hüften, mit den Daumen nach vorne. Das sieht anatomisch irgendwie falsch aus.

Der jüngere Sohn, ein etwa zwölfjähriger Blondschopf, lehnt sich schräg an seinen Bruder. Er ist streng gescheitelt, trägt eine Kassenbrille und ein kurzärmliges, steif gestärktes Hemd mit Zierstreifen an Kragen und Ärmeln. Er zieht eine Grimasse für den Fotografen und fühlt sich offensichtlich unwohl in seinem Dress. Wie sein Vater trägt er helle Shorts, allerdings zu klein und oberschenkelkurz. Die karierten Socken stecken in Sandalen.

Im Hintergrund hängt die Mutter Handtücher und Badezeug auf einen aufgeklappten Wäscheständer. Eine zierliche Person in einem lockeren, hellen Sommerkleid. Sie hat sich vom Fotografen abgewandt. Von ihrem Kopf ist nur ein dichter, dunkler, natürlich gelockter Haarschopf zu sehen.

Eine deutsche Kleinfamilie anno 1965, eingefroren in ein Urlaubsbild. Die Mutter bleibt im Hintergrund; sie hat zu tun. Die Söhne fühlen sich unwohl und wissen nicht, wohin mit sich.

Nur der Vater wirkt souverän und macht sein Ding.

I.

Der Absturz

»Was machst du?«

»Ich denke nach.«

»Über das Leben?«

»Nein, über das, was ich sehe.«

1. Erste Warnung

Es ist ein heller Herbstnachmittag. Ich komme aus Berlin, habe knapp drei Stunden im ICE hinter mir und nehme für die letzte Etappe den Schienenbus. Der pendelt im Vierzig-Minuten-Takt zwischen zwei Mittelstädten hin und her, nimmt unterwegs einzelne Reisende auf und entlässt sie am nächsten Haltepunkt wieder in die Provinz.

Ich bin turnusmäßig unterwegs, um meinen Vater zu besuchen. Die bedächtige Anreise mit dem Triebwagen lässt mir Zeit, mich dem Pulsschlag der Landschaft anzupassen. Denn in Ostwestfalen denken die Leute langsamer, leben ruhiger und sterben in der Regel später als anderswo.

Die Sprache klingt nach Ruhrpott, aber in Zeitlupe, und sie steckt mich mit ihrer charmanten Schwerfälligkeit sofort an: Seit mein Vater wieder in seiner Heimat lebt, heißt er »Vatter« bei mir, mit ländlich schwerem Zungenschlag.

Das Städtchen liegt in einer Talsohle und wächst die Hänge hoch, mit hochbrüstigen Häusern und tief eingeschnittenen, schattigen Straßen. Am oberen Hangrand, wo es wieder eben und sonnig wird, lebt Vatter in einer dreistöckigen Wohnsiedlung aus den 70er Jahren. Im Erdgeschoss, eine halbe Treppe hoch.

Ich nehme keine Taxe, sondern gehe zu Fuß, weil ich zu früh bin. Wir haben uns telefonisch exakt für 16 Uhr verabredet. Vatter will das so: damit er auch zu Hause ist, wenn ich komme.

Als ich auf die Klingel drücke, geht der Türöffner sofort. Wie immer. Vatter wartet schon hinter der Wohnungstür. Er dreht den Schlüssel drei Mal im Schloss, dann schwingt die gepolsterte Tür auf: Vatter steht da, mit dem Schlüssel in der linken Hand und strahlt. »Hallo Sohn!«, sagt er und gibt mir die andere Hand. Er sieht immer so jung aus, wenn er sich freut, mit seinen 81 Jahren! »Hallo Vatter!«, sage ich und strahle auch.

Dann ziehe ich die Tür hinter mir zu. Stelle meine Schuhe unter die Garderobe, hänge meine Jacke auf und setze mich ins Wohnzimmer, in den flachen Ledersessel. Die Reisetasche stelle ich daneben.

Vatter nimmt auf dem Ledersofa Platz und fragt, ob ich Hunger hätte. Er habe eingekauft. »Lass mich erst mal ankommen!«, sage ich und schiebe automatisch die Zeitungsberge beiseite, die sich auf dem Couchtisch stapeln. Ich weiß, dass Vatter drei Brötchen, ein Päckchen Butter, ein Viertel Leerdamer Käse und ein Viertel westfälische Mettwurst eingekauft hat. Das tut er jedes Mal, wenn ich komme. Ansonsten ist der Kühlschrank leer.

Vatters Bleibe

Im Wohnzimmer sieht es aus wie immer: warme Farben, wenige, solide gefertigte Möbel, Familienfotos an den Wänden. Über der schmalen Ledercouch die Reproduktion eines späten Impressionisten. Klassikplatten neben der Musikanlage. Auf dem Boden ein chinesischer Teppich. Der Mahagonischrank mit den Glastüren ist voller Bücher.

Genau in diesem Stil der bürgerlichen Moderne habe ich mit meiner Lebensgefährtin diesen Raum einmal eingerichtet. Als meine Mutter starb und Vatter unseren Rat beherzigte, nach einem halben Jahrhundert in seinen Geburtsort zurückzukehren. Drei Argumente wogen damals schwer: Seine Schwester lebt noch dort. Der lippische Menschenschlag ist ihm lieb und vertraut. Und: Der traditionsreiche Kurort bietet alles an, was alleinstehende alte Menschen so brauchen.

Die passende Wohnung war schnell gefunden: ein großes Wohnzimmer mit Balkon, ein ruhiges Schlafzimmer, eine Frühstücksküche und ein Bad mit Fenster und Einbaudusche. Der Umzug machte keine Probleme, weil ich pragmatisch aussortiert hatte, was nicht mehr zu brauchen war. Der Rest reichte für Vatters Bedürfnisse, mit ein paar Zukäufen für Küche und Schlafzimmer.

Nur Mutters beste Kleidung musste mit, weil sie noch diesen besonderen Lavendelgeruch hatte und er sich von ihr nicht trennen mochte.

Die Hausarbeit wird von einer handfesten Deutschrussin erledigt. Kochen muss sie derzeit nicht: Vatter isst nach dem Frühstück nur auswärts, zwei Mal am Tag. Sechs Tage bürgerlich, am Ruhetag italienisch.

Die Wäsche besorgt ein kleines Familienunternehmen in der Nachbarschaft. Um die Ecke gibt es einen Friseur und ein Nagelstudio. Kleinere Reparaturen erledigt der Hausmeister. Er ist auch zur Stelle, wenn der Fernseher mal streikt.

Die Rente reicht aus für alle Dienstleistungen. Aber am 25. ist meistens Ebbe. Dann pumpt Vatter seine Schwester an und zahlt am Monatsersten seine Schulden zurück.

Er hat viele Bekanntschaften und zwei Freunde: den Stadtarchivar und einen jüdischen Psychiater. Dazu seine Schwester im etwas heruntergekommenen Elternhaus. Manchmal sehen sie dort gemeinsam fern. Oder sie erzählen sich »Dönekes« aus der Familiengeschichte. Mit dem Besitzer der Eisenwarenhandlung politisiert er gerne. Für die Damen in seiner Stammgaststätte gibt er den Kavalier. Im Kurpark geht er stundenlang spazieren und füttert die Enten im Teich mit alten Brötchen, die ihm der freundliche Bäcker zurücklegt.

Jeden Abend führt er Tagebuch, füllt die rot-schwarz kartonierten Hefte mit Erlebtem und Gedachtem.

Das ist sein Leben.

Eine Frage

Fünfhundert Kilometer trennen uns beide. Sechs Mal im Jahr komme ich zu Besuch, für zwei bis drei Tage. Aber jeden Sonntag telefonieren wir miteinander: Wenn wir uns dann sehen, gibt es nicht mehr viel zu sagen.

Wir gehen mittags miteinander essen und streiten uns höflich darum, wer zahlen darf. Am Nachmittag sitzen wir auf unserer Lieblingsbank, unter einer alten Kastanie. Sie steht im Halbschatten einer Backsteinkirche, die sich frühromanisch gibt, aber aus dem 19. Jahrhundert stammt. Dort wechseln wir langsame Worte miteinander. Oder wir schweigen und fühlen uns wohl.

Die Abende sind lebendiger: Dann wird disputiert! Über Politik, Philosophie, Literatur, Musik. In vielem sind wir uns einig, manchmal geht es heiß her: Schmidt oder Brandt? Stoiker oder Epikuräer? Heinrich oder Thomas Mann? Mozart oder eher nicht? Die alten Fragen halt. Nichts Neues im Hause Dänemark, wie Vatter sagen würde.

Gegen 21 Uhr sind wir durch mit den gewohnten Themen. Vatter wird müde. Ich gehe ins Hotel. Ich würde auch auf dem Sofa schlafen, aber das wird Vatter zu eng. Wenn wir uns zum Frühstück treffen, hat Vatter wieder eingekauft: drei Brötchen, ein Viertel Leerdamer Käse, ein Viertel westfälische Mettwurst. Die Butter reicht noch.

Dieses Mal habe ich Vatter zum Frühstück ins Hotel eingeladen. Ich mache mir Sorgen um ihn: Er wirkt inzwischen etwas unsortiert, ist ständig auf der Suche nach Schlüsseln oder Bargeld. Eine erboste Nachbarin beschwert sich über nächtliche Duschexzesse. Und überall in der Wohnung stehen halb ausgepackte Warensendungen herum, mit Dingen, die er nicht brauchen kann: Billiguhren, Kitschporzellane, sogar Computerlehrbücher. Deshalb frage ich ihn, ob er nicht zu mir ziehen will, damit ich nach ihm sehen kann. Im Haus meiner Lebensgefährtin wäre ein komfortables Zimmer frei. Familienanschluss und drei Mahlzeiten inklusive – natürlich nur, wenn er das auch möchte.

Vatter druckst etwas herum. Dann wird er energisch: Sein Leben sei hier! Er habe Verpflichtungen! Er wolle es nicht anders haben! Ich weiche der väterlichen Autorität. Wechsle das Thema. Bleibe wie immer noch zwei Tage. Dann reise ich zurück.

2. Ein Mensch erlischt

Selten habe ich so schöne Räume gesehen. Hohe Decken, weite Flure, alte Eichentüren. An den Wänden uralte gotische Truhen und Schränke, sparsam verteilt. Massive, bequeme Sessel, hochflorige alte Teppiche auf den Parkettböden. Kein Laut dringt durch die tiefen Fenster, die zu einem verwunschenen, kunstvoll verwachsenen Garten führen. Eine Oase der Ruhe. Hier atmet alles ein gediegenes Großbürgertum.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!