7,99 €

Mehr erfahren.

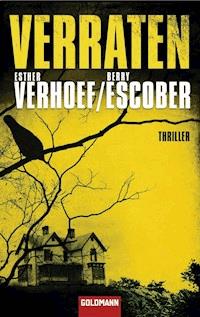

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Für den, der sein Leben der Vergeltung verschrieben hat, ist nichts gefährlicher als die Liebe …

Getrieben von seinen inneren Dämonen hat sich Sil Maier von seiner Freundin Susan getrennt. Auf der Suche nach den Wurzeln seines selbstzerstörerischen Tuns begibt er sich in seine Geburtsstadt München. Am Grab seiner Mutter stößt er auf einen Hinweis, der sein ganzes Leben in ein anderes Licht rücken könnte. Während Sil dieser Spur folgt, wird Susan von einem Vertreter der Russenmafia gekidnappt, der noch eine tödliche Rechnung mit Sil offen hat. Als Sil von dieser dramatischen Wendung erfährt, scheint bereits alles verloren …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Ähnliche

GOLDMANN

Lesen erleben

Buch

Nach seiner Trennung von Susan will Sil Maier sich auf seine Wurzeln besinnen und kehrt in seine Geburtsstadt München zurück. Mit dieser Stadt verbindet ihn die Erinnerung an seine schwere Kindheit: Seinen Vater hat er nie kennengelernt, und seine Mutter hat als Prostituierte gearbeitet und im Alkohol schließlich den Tod gefunden. Umso größer ist Sils Verwunderung, als er bei einem Besuch auf dem Friedhof feststellt, dass ihr Grab tadellos gepflegt ist. Sil findet heraus, dass ein gewisser Flint für die Grabpflege bezahlt hat, der in einem kleinen Dorf in der Provence lebt. Neugierig geworden macht sich Sil auf nach Frankreich. Während er in Frankreich unterwegs ist, checkt Sil seine E-Mails nicht – mit verheerenden Folgen für seine Exfreundin Susan …

Autoren

Esther Verhoef ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Niederlande. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem niederländischen Thrillerpreis, den sie als erste Holländerin nach Autoren wie Nicci French, Dan Brown und Henning Mankell gewann, sowie dem niederländischen Krimipreis.

Die Autorin ist mit Berry Verhoef alias Berry Escober verheiratet, und gemeinsam haben sie sich auf das Schreiben von Thrillern verlegt. Ihre Trilogie um Sil Maier wurde für zahlreiche Auszeichnungen nominiert, und der zweite Band »Verstoßen« wurde mit dem »Diamanten Kogel« geehrt, dem Preis für den besten flämischen Thriller. Das Autorenpaar lebt mit seinen drei Kindern in der Nähe von Amsterdam.

Außerdem bei Goldmann lieferbar:

Verraten. Thriller (47162) Verstoßen. Thriller (47160)

Inhaltsverzeichnis

Everything zen? I don’t think so

Gavin Rossdale

Ein Jahr zuvor

»Ganz ruhig«, rief Wadim Juri zu. Unverwandt hielt er den Blick auf die Rückseite eines davonrasenden Land Cruisers gerichtet, der noch immer einige hundert Meter Vorsprung hatte. »Er kann nirgends hin. Es gibt keinen anderen Weg. Wir kriegen ihn auf jeden Fall.«

Juri reagierte nicht. Er saß vorgebeugt. Klammerte die Hände so fest um das Lenkrad des Peugeot 206, dass seine Knöchel ganz weiß waren.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Tals zeichneten sich rote Felsen vor einem rosafarbenen Himmel ab. Wüssten sie’s nicht besser, die beiden Brüder könnten denken, sie befänden sich auf dem Mars. In Wirklichkeit fuhren sie durch die Verdonschlucht, wo der Touristenstrom zu dieser Jahreszeit größtenteils versiegt war.

Vor einem Internetcafé in Saint Tropez hatten sie gestern ihre Zielperson ausgemacht und sie seither keine Sekunde aus den Augen gelassen. Sie hatten abwechselnd geschlafen, waren immer wachsam gewesen und hatten ausgiebig aus dem Schatz ihrer Kenntnisse und Erfahrungen geschöpft, um unsichtbar zu bleiben, fest entschlossen, diese Geschichte zu einem Abschluss zu bringen. Es war ihr Job, und sie machten ihn gut.

Vor noch nicht mal einer Stunde hatten sie es geschafft, ihn zu überwältigen. Er hatte mutterseelenallein in einer düsteren Kirche gesessen und vor sich hin gestarrt: Sil Maier, einen Meter fünfundachtzig groß, millimeterkurzes dunkles Haar, noch unter vierzig und in außergewöhnlich guter körperlicher Verfassung. Beeindruckt waren sie davon nicht gewesen. Aber auf der Hut. Maier war ein harter Brocken. Unberechenbar und gerissen.

In der kühlen Kirche hatten sie ihm eine Pistole an den Hinterkopf gehalten und ihn nach draußen geführt. Von der Geschichte, die er ihnen nach einigem Drängen aufgetischt hatte, glaubten sie kein Wort: dass die einhundertzwanzigtausend Euro, die er der Organisation entwendet hatte – ein paar Leichen hatte er dabei auch hinterlassen –, angeblich in den Niederlanden in einem Tresor lagen.

Sie wollten ihn erst dort wegholen, lebend und unversehrt, fort von der Kirche und den vierhundert ausgetretenen Stufen, die zu ihr hinaufführten, fort von diesem touristischen Bergdorf am Stausee. Sie wollten ihn mitnehmen zu ihrem in den Bergen gelegenen Versteck, um dort in aller Ungestörtheit die Wahrheit aus ihm herauszupressen.

Es hatte ganz einfach ausgesehen. Aber es war anders gekommen. Trotz der Wunden, die sie ihm beigebracht hatten, war er entkommen. Später, als sie an einer verlassenen Straße in den Bergen auf seinen Wagen gestoßen waren – ihr Sender unter dem Fahrgestell noch unbeschädigt –, hatten sie geglaubt, ihre Fehleinschätzung ausbügeln zu können.

Auch darin hatten sie sich verkalkuliert.

Wadims Blicke schossen von der gewundenen Straße, die vor ihnen lag, zu der zerknitterten detaillierten Umgebungskarte. Zittrig strich sein Zeigefinger über das Papier. Der Motor kreischte. Als Juri eine Kurve nahm, verloren zwei der Räder kurz den Bodenkontakt.

»Verdammt, ganz ruhig, hab ich gesagt, ruhig!«

»Der Arsch wird uns nicht noch mal entwischen«, bemerkte Juri grimmig. Seine graugrünen Augen verengten sich, und an seinem Hals traten die Sehnen hervor.

»Bestimmt nicht. Er kann nirgends hin.«

Während sie im Affenzahn über die schmale Straße rasten, sah Wadim zum wiederholten Mal eine scharfe Kurve beängstigend nah herankommen. »Bremsen, bremsen, verdammt!«, schrie er seinem Bruder zu.

»Das tu ich! Tu ich doch!«

Mit unverminderter Fahrt schnellte der Wagen auf die Haarnadelkurve und die metallene Leitplanke zu.

Mit dem linken Fuß stampfte Juri das Bremspedal bis zum Anschlag in den Fahrzeugboden, immer wieder, als wollte er ein Loch hineintreten. »Kein Druck! «, schrie er und zog instinktiv an der Handbremse. »Jemand hat an den Bremsen gefummelt!«

Das Auto wurde herumgeschleudert, blockierte kurz die Straße, die Reifen schlitterten seitlich über den Asphalt, fanden dann wieder Halt. Der Peugeot machte einen Satz nach vorn, schrammte die Felswand, landete ruckelnd auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein dumpfer Knall, dann stand der Wagen still.

Wadim war wohl kurz bewusstlos gewesen. Während er noch zu begreifen versuchte, was geschehen war und wo er sich befand, registrierte er eine geborstene und mit frischem Blut beschmierte Windschutzscheibe, den Gestank von Benzin und schwelendem Gummi sowie einen schwerverletzten Juri, der regungslos über dem Lenkrad hing.

Benommen zog er sein Bein unter dem verbogenen Armaturenbrett hervor und zerrte an den Schultern seines Zwillingsbruders, um ihn in eine aufrechte Sitzposition zu bringen.

Juris Kopf fiel zur Seite. Sein Gesicht wies eine widerliche Delle auf: Eine Augenhöhle war gebrochen und der Wangenknochen beim Aufprall eingedrückt worden. Die Nase geschwollen und mit dunkelrotem Blut verschmiert, die Unterlippe tief eingerissen. Unter der Wunde sah man die demolierten Zähne. Juri atmete flach und schwach.

Erst dann bemerkte Wadim die sanfte Schaukelbewegung des Autos. Das in dem beengten Wageninnern deutlich zu vernehmende Knarren und Knirschen. Er richtete den Blick nach draußen.

Nur ein ramponiertes Stück der Leitplanke hielt die Hinterräder des französischen Wagens noch über dem Abgrund. Sie bog sich gefährlich durch und protestierte mit heftigem Knarren gegen die Gewichtsbelastung. Es war eine Frage von Minuten, bis das Metall nachgeben würde.

Mechanisch drehte Wadim den Beifahrersitz ganz runter, drückte die hintere Tür auf und zerrte seinen Bruder mühsam an den Schultern nach draußen. Rückwärts humpelnd schleifte er ihn über die schmale Serpentine in den Schutz der Sträucher.

Er war unsicher auf den Beinen, und erst als er keuchend neben Juris Körper zu Boden sank, wurde ihm bewusst, dass auch er selbst nicht unverletzt war. Sein ganzer Körper bebte nach von der Erschütterung. Brustkorb, Bein und Nacken fingen an, fiese Schmerzsignale auszusenden, bis tief ins Rückenmark. Sein eines Bein blutete heftig, und durch die Risse in seiner Jeans sah er das Weiß eines Knochens hindurchschimmern. Sein Schienbein hatte eine tiefe Fleischwunde.

Er versuchte, den Schmerz zu verbeißen, und zog seinen Bruder noch ein Stück weiter in die Sträucher hinein, damit er von der Straße aus möglichst nicht zu sehen war.

Maier konnte wiederkommen. Darauf musste Wadim gefasst sein. Allerdings lag seine Waffe noch im Peugeot. Wadim wusste, dass er nicht mehr zum Auto zurückgehen konnte, um die Waffe sicherzustellen. Der barbarische Schmerz würde ihm möglicherweise erneut das Bewusstsein rauben, und das könnte seinen Tod bedeuten. Seinen Tod und auch den seines Bruders.

Wenn Maier zurückkehrte, kam Wadim hoffentlich nahe genug an ihn heran, um ihn auszuschalten. Das Messer, das er sich ums Bein gebunden hatte, war beim Unfall verrutscht und hatte ihm das Schienbein filetiert. Wadim krempelte das zerrissene Hosenbein hoch, zog das Messer aus dem Klettverschluss heraus und legte es neben sich auf den Boden. Wenn es sein musste, wenn es doch noch zum Kampf kam, konnte er Maier damit außer Gefecht setzen.

Er konzentrierte seine Aufmerksamkeit ganz auf Juri, der noch nicht wieder bei Bewusstsein war. Alles andere trat vorübergehend in den Hintergrund.

Sein Bruder war sein Ein und Alles. Sie waren vierzig Jahre alt und in all den Jahren keinen Tag voneinander getrennt gewesen. Juri durfte nicht sterben. Es durfte einfach nicht sein. Sie hatten zusammen so viele Schläge eingesteckt, erst bei der Armee, später dann bei der Speznas, der Spezialeinheit des russischen Nachrichtendienstes. Und erst recht in den letzten Jahren, in denen sie für die Organisation verschiedene düstere Angelegenheiten erledigt und dabei beträchtlich Kohle gemacht hatten. Sie hatten sich durchaus öfter Verwundungen zugezogen. Und sich immer davon erholt.

Immer.

Juri atmete schwach, und bei jedem Ausatmen quoll frisches Blut über das raue Fleisch, das einmal seine Lippen gewesen waren. Wadim hatte oft genug Männer sterben sehen, Auge in Auge, um zu wissen, dass auch Juri jetzt ein Sterbender war. Er wusste das nicht nur aus Erfahrung, vielmehr spürte er es ganz körperlich, bis in die Tiefen seiner Seele. Ein intensiver Schmerz, der seine eigenen Verletzungen überlagerte.

Es war, als müsste er selbst sterben.

Er zog Juri halb zu sich auf den Schoß, wiegte ihn in den Armen und streichelte ihm den blutigen Kopf, fuhr mit seinen wunden Fingerspitzen über die Kante der gebrochenen Augenhöhle und flüsterte ihm auf Russisch leise ein paar Worte zu, die nur Juri verstehen konnte. Unaufhörlich zitterten Wadim die Beine, schlugen seine Zähne aufeinander. Er biss sich so lange auf die Lippe, bis er Blut schmeckte. Sein Blick wurde trübe.

Das anschwellende Dröhnen eines schweren Dieselmotors nahm sein von Trauer und Schmerz betäubter Verstand zunächst kaum wahr. Von dem Versteck aus beobachtete er, wie der Land Cruiser zurückkehrte. Mechanisch griff er nach dem Messer und blieb regungslos sitzen.

Die Zielperson wendete den Geländewagen so, dass der Frontschutzbügel die Stoßstange des Peugeots berührte. Schob dann den Mietwagen Zentimeter für Zentimeter auf den Abgrund zu.

Das Arschloch ist zurückgekommen, um die Sache zu Ende zu bringen.

Das reißende Metall der Leitplanke gab ein bedrohliches Knarren von sich und wurde schließlich zur Seite gebogen. Der Peugeot stürzte in die Tiefe.

Langsam tickten die Sekunden dahin. Wadim hörte außer dem laufenden Motor des Land Cruisers nur sein eigenes Blut in den Adern rauschen – bis endlich der Wagen unten auf die Felsen schlug, Hunderte von Metern tiefer. Der Lärm von zersplitterndem Glas und durch die Gegend geschleuderten Plastikteilen hallte durch das rote Tal.

Zitternd vor Schmerz, Ohnmacht und Wut sah er zu, wie Maier unversehrt aus seinem Geländewagen ausstieg und über den Rand des Abgrunds in die Tiefe spähte. Dann verschwand er unter seinem Toyota, schnitt den Sender ab und schleuderte ihn in hohem Bogen in die Schlucht.

Bebend saß Wadim da, leicht benommen, den klebrigen Kopf seines Bruders in den Armen, gelähmt von dem Bewusstsein, dass er nichts für ihn tun konnte. Mit finsterem Blick sah er Maier in den Land Cruiser einsteigen und in aller Ruhe wegfahren. In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass er noch nie jemanden so gehasst hatte wie diesen Mann.

Wadim klammerte sich an seinen Bruder, als könnte er ihn dadurch bei sich halten, sein Abgleiten in die ewige Dunkelheit verhindern. Er streichelte ihm die Wangen und das Haar, beugte sich dann ganz nah an das Gesicht des Sterbenden und gab im Flüsterton ein Versprechen ab.

1

Auf den ersten Blick sah alles aus wie immer.

In Susans beengter Innenstadtwohnung waren noch dieselben Kiefernholzdielen, vor dem vertrauten Zweisitzer lag derselbe blaue Teppich. Neben der Tür zu dem kleinen Flur hingen das Bild von ein paar Koikarpfen und die Vergrößerung einer Strandaufnahme aus dem ägyptischen Hurghada. Die Töpfe, die sie vor zwei Wochen schnell noch abgewaschen hatte, vor ihrer Abreise nach Illinois, standen unverräumt auf dem Abtropfständer.

Anscheinend hatte Reno den Zimmerpflanzen während ihrer Abwesenheit gelegentlich Wasser gegeben, jedenfalls schien im schwer geprüften Feigenbaum bei den Flügeltüren zur Dachterrasse noch ein Rest von Leben zu stecken. Unter den Stummeln von Renos Joints, die sich auf dem Wohnzimmertisch an einer Stelle auftürmten, befand sich wohl der Aschenbecher. Daneben lag ein Stapel mit Post und Reklamewurfsendungen. Den würde sie sich später vornehmen, im Lauf der Woche.

Sie leerte den Aschenbecher und machte die Türen zur Dachterrasse weit auf. Für Ende Oktober war es ein ziemlich warmer Tag, mit wolkenlosem Himmel. Leise drangen Stimmen von einem Café in der Hauptstraße an ihr Ohr. Die Atmosphäre war freundlich und sanft. Ein schärferer Kontrast zu ihrer eigenen Befindlichkeit war kaum denkbar. Sie schloss die Augen, holte tief Luft und schlang ihre Arme um sich.

Es hatten sich durchaus ein paar Dinge verändert. Wesentliche Dinge.

Zunächst einmal hatte sie keinen fröhlichen, leicht naiven Nachbarn mehr, der sie mit seinen Erzählungen zum Lachen brachte. Svens Wohnung stand leer und würde binnen Kurzem vermutlich zum Verkauf angeboten.

Es lagen auch keine Asics mehr im Flur herum. Keine Hanteln im Wohnzimmer. Der Rasierapparathalter unter dem Abstellbrett im Badezimmer war leer. Und unter dem Kleiderschrank lagen keine Reisetaschen mit Bargeld, Biwakmützen und Munition mehr.

Der Eigentümer dieser Gegenstände war vor gut zwei Wochen fortgegangen, kurz bevor er mit Susan und ihrer Mutter nach Springfield, Illinois, hätte fliegen sollen. Sie wusste nicht, wo er jetzt war. Was er tat. Ob er eine andere Freundin hatte. Sich einsam fühlte.

Ob er überhaupt noch lebte.

»Oh … du bist ja schon wieder da.«

Erschrocken drehte sie sich um.

Reno stand schafsköpfig vor ihr und grinste. Er trug eine schlabberige Unterhose und ein T-Shirt mit Aufdruck. I was not thinking. Seine tief in die Stirn hängenden Strähnen waren kürzlich von einem nicht besonders akkuraten Friseur blondiert worden.

Er trat ein paar Schritte vor und küsste sie auf die Wange. Seine Bartstoppeln kratzten.

»Deine Haare sind ja gelb«, bemerkte sie.

Reno fuhr sich mit knochigen Fingern über den Schädel, zog Streifen in die fettigen Locken. Er grinste wieder. »Tja … gelb …«

»Hast du heute Nacht hier geschlafen?«

»Ja.« Er hustete und rieb sich über den Arm. »Ich, und äh …«

In der Türöffnung des Schlafzimmers erschien ein Mädchen, das kaum älter sein konnte als siebzehn. Ihr wildes Zottelhaar war schwarz-violett gefärbt, und ihr junges Gesicht war mit schweren Piercings verunstaltet.

»… sie«, beendete Reno mit einer undeutlichen Armgeste seinen Satz. »Äh, Dingens.«

»Jolanda«, sagte das Mädchen leise. Sie hatte ihr schwarzes Sweatshirt verkehrtherum an. Ihre kurzen Fingernägel waren schwarz lackiert. Es war nicht zu übersehen, dass sie sich genierte.

»Jolanda«, wiederholte Reno schuldbewusst und holte tief Luft. »Und die also.«

»Na, ich geh dann mal wieder.« Das Mädchen wich Susans Blick aus, schaute noch einmal verstohlen auf Reno und schlich zur Tür hinaus.

»Hattest du einen Auftritt gestern?« Susan wusste nicht, ob sie laut loslachen oder böse auf ihn sein sollte.

Reno hatte eine ganze Reihe von Problemen. Das vordringlichste war ein hartnäckiger Mangel an Realitätssinn. Deshalb war er immer wieder obdachlos, das Prinzip »Miete bezahlen« war ihm unbekannt. Susan hatte nichts dagegen, dass er bei ihr übernachtete, nur dass er Unbekannte in die Wohnung ließ, gefiel ihr nicht. In Renos Menschenkenntnis hatte sie kein sonderlich großes Vertrauen.

»Auftritt?« Schlaftrunken rieb er sich die Augen. »Ja, im W2 … glaube ich. Sorry, ich zieh mir eben was über. Ich hatte noch gar nicht mit dir gerechnet. Wolltest du nicht erst am Nachmittag nach Hause kommen?«

»Es ist doch drei Uhr.«

»Ach«, sagte er und schaute sich verstört um. »War mir gar nicht klar.«

Schließlich trat doch ein verhaltenes Lächeln auf ihre Lippen. Auf dem langen Flug von den USA in die Niederlande hatte sie schon darüber nachgedacht, was es für ein Gefühl wäre, zu Hause eine leere Wohnung vorzufinden. Nun war sie alles andere als leer. Sie konnte Reno eigentlich nur dankbar sein.

Er zumindest war noch da.

Sie ging in das Zimmer, wo ihr Computer stand, und schaltete ihn ein. Das Bett, das in dem engen Raum an der linken Wand stand, sah einwandfrei und ordentlich aus. Hier schlief ihre Mutter. Die wenigen Besitztümer, die sie mitgebracht hatte, als sie bei Susan eingezogen war, hatte sie in Plastikbehältern auf kleinen Rollen verstaut und unters Bett geschoben.

Das Telefon klingelte. Sie stürzte zum Headset neben dem Computer. »Hallo, hier ist Susan?«

»Hier ist deine Mutter. Hattest du einen guten Flug?«

Die Frau hatte ein geradezu unheimliches Timing. »Ja, sogar einen ganz hervorragenden. Ich bin wirklich gerade erst zur Tür rein. Wie geht’s Sabine?«

»Gut. Deine Schwester und ich waren noch schnell einkaufen, nachdem wir dich zum Flughafen gebracht hatten, aber sie kann nicht sehr lange laufen. Ich wünsche ihr bloß, dass es bald anfängt.«

»Das wünsche ich ihr auch.«

»Und wie fühlst du dich?«

»Geht schon.«

Kurz blieb es still am anderen Ende. Dann in zögerlichem Tonfall: »Hätte ich nicht doch besser mitkommen sollen?«

»Nein, Mam. Mach dir bitte keine Sorgen. Sabine braucht dich jetzt dringender als ich … Bei mir geht es so auf und ab, das legt sich schon mit der Zeit.«

»Du musst was unternehmen, das habe ich ja gestern schon gesagt. Damit du was zu tun hast. Wenn du immer nur alleine …«

»Mam, ist schon gut, wirklich. Und ich bin auch nicht allein, Reno ist hier. Mach dir keine Sorgen. Wir sehen uns dann in einem Monat.«

»Passt du auch gut auf dich auf?«

»Pass du mal besser auf dich auf«, sagte Susan, »statt mitten in der Nacht herumzutelefonieren.«

»Es ist schon Morgen. Und ich konnte sowieso nicht mehr schlafen … Wenn irgendwas ist, meldest du dich. Abgemacht ?«

»Na klar. Und du sagst mir Bescheid, wenn ich Tante geworden bin, ja? Sobald ich hier alles auf die Reihe gekriegt habe, steige ich wieder ins Flugzeug zurück nach Springfield.«

»Versprochen.«

Sie beendete das Gespräch und meldete sich auf ihrem Computer an. Morgen früh stand ein Fotoauftrag auf dem Programm, tags drauf noch einer. Seit Sil nicht mehr da war, musste sie sich, was die Arbeit anging, ein bisschen ranhalten, um ihre Miete bezahlen zu können.

Wie erwartet hatte die Redaktion der Zeitschrift ihr die Locations und Wegbeschreibungen gemailt. Sie druckte beides aus und legte die A4-Blätter neben die Tastatur. Die eine Mail, auf die sie wider besseres Wissen gehofft hatte, war nicht dabei. Sie loggte sich aus und ging in die Küche, um Kaffee aufzusetzen.

Reno kam aus dem Schlafzimmer wieder zum Vorschein. Er trug noch dasselbe T-Shirt, das ihm wie ein Bettlaken um den knochigen Leib hing, und eine fleckige Jeans.

»War das deine neue Freundin?«

»Vielleicht.« Reno zwängte sein Haar in einen unordentlichen Pferdeschwanz. »Sie kannte sämtliche Songs auswendig.«

Reno war Sänger und Gitarrist einer Rockband, die chronisch unbekannt blieb, was einen gewissen Frauentyp zumeist jüngeren Alters allerdings nicht davon abhielt, ihn zu vergöttern, als wäre er Chester Bennington persönlich. Lange hatte sich Renos Leben nur um seine Musik gedreht. Die zahllosen Groupies hatte er eher als lästige Nebensache empfunden. Anscheinend hatten sich seine Prioritäten in letzter Zeit verschoben, was Susan für ein gutes Zeichen hielt, eine gesunde Entwicklung. Als sie ihn kennengelernt hatte, war er völlig in sich gekehrt gewesen.

»Großartig«, reagierte sie ohne sonderliche Begeisterung. »Ist sonst noch irgendwas passiert?«

»Wie meinst du?«

»Na, in den letzten zwei Wochen zum Beispiel.«

Er verdrehte die Augen nach oben, als müsste er angestrengt nachdenken. »Nicht dass ich wüsste. Keine Ahnung eigentlich.« Damit ließ er sich aufs Sofa fallen und fing an, sich einen Joint zu drehen. »Wie geht’s denn deiner Schwester?«

»Gut. Sie ist glücklich, glaube ich. Aber so richtig enge Vertraute werden wir wahrscheinlich doch nicht mehr, fürchte ich.« Leise fügte sie hinzu: »Ich werde ihr nie verzeihen, dass sie mich früher mit meinem Vater in dem beschissenen Haus hat sitzen lassen. Und jetzt hat sie nur noch Babys im Kopf, Babykleidung, Babynamen …«

Reno verzog das Gesicht. »Anstrengend.«

»Ziemlich, ja. Hier, Kaffee.« Sie gab ihm einen Becher schwarzen Kaffee und ließ sich ihm gegenüber in den Sessel sinken.

Reno inhalierte den Rauch, hielt ihn lange in den Lungen und blies ihn dann wieder langsam aus. Er legte den Kopf an die Rückenlehne und fing an, leise vor sich hin zu singen. »Jolanda … Jo-lan-da, Jolanda …«

»Genau darüber wollte ich gerade mit dir reden«, sagte sie in scharfem Tonfall. »Ich hab nichts dagegen, dass du hier übernachtest, aber dass du alle möglichen Leute mit herschleppst, finde ich eher nicht so prickelnd.« Oder dass du mein Bett für deine Leibesübungen missbrauchst, fügte sie in Gedanken hinzu.

»Sorry. Ich wusste nicht mal, dass …« Er kratzte sich an der Schläfe. »Ich weiß nicht mal mehr genau, was …«

»Egal«, unterbrach sie ihn, nun schon etwas weniger giftig. »Ich will mich auch nicht anstellen, aber … naja, du weißt schon, was ich meine.«

Er trank ein paar große Schlucke von seinem Kaffee und schaute sie schuldbewusst an. »Okay, San. Sorry.«

Fast unmerklich schüttelte sie den Kopf. Morgen würde er das schon wieder vergessen haben.

Es war elf Uhr abends. Reno hatte sich einen Schlafplatz bei einem Bekannten aus der Szene organisiert.

Susan zog den Reißverschluss ihres Rucksacks auf und stopfte die Wäsche in die Maschine. Sie schloss die Klappe, goss etwas Waschmittel ins Fach und drehte am Knopf. Während die Maschine geräuschvoll Wasser einzuschlürfen begann, ließ Susan ihren Blick durch das kleine Badezimmer wandern.

In den letzten zwei Wochen in den Vereinigten Staaten war sie zur Genüge abgelenkt gewesen, um nicht daran denken zu müssen. Jetzt, wieder allein, konfrontiert mit der Leere in ihrer Wohnung, gab es kein Ausweichen mehr.

Ich vermisse ihn.

Er wolle mit sich selbst ins Reine kommen, hatte Sil gesagt. Sie bedeute ihm viel zu viel, als dass er es fertigbrächte, sie zu einem Leben zu verurteilen, wie er es führte. Er sei sich ganz sicher. Sie könne dagegen vorbringen, was sie wolle, er habe seine Entscheidung getroffen. Das alles hatte er ihr gesagt, während sie zusammen auf dem Stadtwall gesessen und die grasenden Kühe in der Polderlandschaft angestarrt hatten. Dabei hatte er ihre Hände in den seinen fast zerdrückt. Sie hatte in seine Augen geschaut, den gepeinigten Blick darin gesehen, und wie er mit widersprüchlichen Gefühlen rang.

Sie kannte ihn so gut. Sie brauchte keine Worte, um zu begreifen, was in ihm vorging.

Er selbst kannte sich weniger gut.

Die Unruhe, die in ihm wütete, der krankhafte Drang, sich Kicks zu verschaffen, sei stärker als er selbst, hatte er gesagt. Er wisse noch nicht genau, ob er daran etwas ändern könne, ja — ob er wirklich etwas daran ändern wolle.

Susan hatte das deutliche Gefühl gehabt, dass dieser Abschied ein endgültiger war. Dass diese Getriebenheit letztlich immer die Oberhand gewinnen würde. Über alles, auch über seine Zuneigung zu ihr, über ihre Liebe. Auch wenn die das Beste war, was ihnen beiden je zugestoßen war.

Sie ging ins Wohnzimmer, stellte das schmutzige Geschirr in die Spüle und zog die Vorhänge zu. Sie verriegelte die Wohnungstür und ging dann ins Bett.

Das Bettzeug stank nach Schweiß, Bier und billigem Parfüm, aber sie war zu schlapp, um das Bett frisch zu beziehen. Als sie ihr Gesicht ins Kissen grub, war ihr, als hätte sie in dem süßlichen Parfümdunst kurz einen Hauch von Sils Körpergeruch aufgefangen.

2

München. Hauptstadt von Bayern, Bierhauptstadt der Welt. Berühmt für seine Gastfreundlichkeit, die reichhaltige Küche und alten Traditionen, denen die Zeit offenbar nichts anhaben konnte. Außerdem war diese Stadt die Wiege des Nationalsozialismus. Diese bemerkenswerte Kombination zog das ganze Jahr über massenhaft Touristen aus aller Welt in Deutschlands tiefen Süden.

Sil Maier las all dies in einer englischsprachigen Faltbroschüre, die er am Morgen auf dem völlig überlaufenen Marienplatz, gegenüber vom Rathaus, von einem Fremdenführer in die Hand gedrückt bekommen hatte.

Es war ein komisches Gefühl, in der eigenen Geburtsstadt als Tourist betrachtet zu werden.

Er nahm einen kräftigen Schluck Bier und blätterte die Broschüre durch. In dem proppevollen »Weißen Bräuhaus« waren die Gäste an den anderen Tischen im Laufe des Abends immer lauter geworden. Die erregten Stimmen der mit Reisebussen angekarrten Briten und Italiener hallten laut nach in den großzügigen Räumlichkeiten mit weißer Stuckdecke und Holzmobiliar. Auch ein paar Einheimische hatten sich unter die Besucher gemischt, Männer in bayerischen Trachten, die in einem Wahnsinnstempo Halblitergläser Bier hinunterkippten.

Es wurde eine » Third-Reich-Tour« angeboten, las er. Und für alle, die von Dachau und der Architektur aus einem der schwärzesten Kapitel der Geschichte nicht genug bekommen konnten, gab es sogar eine »Extended Third-Reich-Tour« im Angebot. Großartig: zwei Tage Amüsement der zweifelhaften Art unter fachkundiger Leitung eines Fremdenführers, der so jung war, dass er sein Wissen auch bloß aus Geschichtsbüchern haben konnte.

Aber was wusste er selbst eigentlich von München? Verdammt wenig. Alles, was seine Geburtsstadt betraf, hatte er jahrzehntelang verdrängt und mit einem dicken, undurchdringlichen Schild aus Desinteresse und Zynismus von sich ferngehalten. Schöne Erinnerungen, auf die er hätte zurückschauen können, waren ihm nur wenige geblieben.

Maier war hier zur Welt gekommen und von seiner Mutter großgezogen worden. Sein Vater hatte sich gar nicht erst blicken lassen. Seine Jugend war einsam gewesen, aber das war ihm erst später bewusst geworden. Er erinnerte sich an ein kahles Zimmer mit einem Skai-Sofa und einem moosgrünen Teppichboden, auf dem er mit dem Dreirad im Kreis fuhr, während seine Mutter schlief. Sie schlief viel damals. Manchmal schloss sie sich tagelang mit geschlossenen Vorhängen in ihrem Schlafzimmer ein.

Eines Morgens wachte sie nicht wieder auf. Reagierte nicht, als er an ihren Schultern zog und aus purer Angst zu schreien und zu heulen anfing. Lag bloß da, mit offenem Mund und halb geschlossenen Augen, in diesem abgedunkelten Raum, ihr Gesicht sonderbar blass und leicht bläulich schimmernd. An den Geruch konnte er sich noch genau erinnern. Ein Geruch, der zu seiner Mutter gehörte. Der Geruch von hochprozentigem Alkohol.

Er war damals erst acht Jahre alt gewesen, und die Behörden wollten ihn in ein Waisenheim stecken. Doch dann hatte seine Großmutter mütterlicherseits sich gemeldet und ihn nach Utrecht mitgenommen, in die Niederlande.

Zu jener Zeit hatte er zum letzten Mal einen Fuß auf bayerischen Boden gesetzt. Später hatte er geschäftlich noch gelegentlich in Deutschland zu tun gehabt, aber in den Süden zu reisen, das wäre ihm doch zu weit gegangen. Oder vielmehr: zu nahe gegangen.

»Heimat«, murmelte er zynisch vor sich hin, den finsteren Blick auf eine kleine Gruppe von Münchnern am Nebentisch gerichtet. Sie brüllten vor Lachen und klopften sich gegenseitig auf die Schultern. Ein Menschenleben kann sonderbare Wege gehen, wurde ihm bewusst. Wäre seine Mutter am Leben geblieben, säße er jetzt womöglich mit dort am Tisch, im Janker oder mit einem Jägerhut aus Filz auf dem Kopf. Es war unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

Zumindest die Sprache beherrschte er fließend, auch den Dialekt konnte er noch immer mühelos verstehen. Das schon. Genau betrachtet war er aber ein Fremdling im eigenen Land.

Er war nirgends zu Hause.

Er kippte den letzten Schluck Bier hinunter. Sein viertes Glas, allmählich entfaltete der Alkohol seine betäubende Wirkung. Er stellte das leere Glas geräuschvoll auf den Tisch und winkte der in einem Dirndl steckenden Bedienung, dass sie die Rechnung bringen sollte. Er zahlte in bar.

Als er zwischen den Tischen hindurch zum Ausgang ging, spürte er, dass die zwei Liter Schneider Weiße durchaus nicht ohne Wirkung geblieben waren. Nur mit Mühe konnte er geradeaus gehen. Schlagartig traf es ihn, als er nach draußen trat, wo der Oktoberwind durch die dunklen, leeren Straßen pfiff und der Regen große Pfützen auf dem Pflaster bildete. Seit gestern Mittag war die Temperatur mindestens um zehn Grad gefallen. Er zitterte vor Kälte und zog den Reißverschluss seiner Jacke zu.

Gegenüber gab es einen Taxistand. Sieben cremefarbene Wagen standen dicht hintereinander. Im fahlen Licht der Armaturenbretter warteten die Fahrer auf Kundschaft. Manche lasen, andere telefonierten angeregt. Die Autos schienen hin und her zu schaukeln. Nach links, nach rechts, dann wurden sie unscharf.

Vielleicht ging er besser noch eine Runde um den Block, bevor er sich in sein Hotel zurückfahren ließ. In seinem jetzigen Zustand könnte er ohnehin nicht einschlafen.

Er spazierte in Richtung Rathaus. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das düster aus den glitzernden Straßen aufragte, erinnerte an eine gotische Kirche. Über den Jackenkragen perlten Regentropfen seinen Rücken hinunter. Er spürte sie nicht.

Beide Flügel des meterhohen Tors standen offen. In dem langen gewölbten Durchgang, der auf den Innenhof führte, blieb er stehen, die Hände in den Taschen vergraben, um die zahllosen Inschriften und Gedenktafeln an den Wänden aus behauenem Naturstein zu betrachten. In dem Dämmerlicht waren sie kaum lesbar, die schwarzen Buchstaben verschwammen ihm vor den Augen.

ÜBER ALLES DAS DEUTSCHE VATERLAND. DER STADT MÜNCHEN ZUR ERINNERUNG AN DEN 3. DEUTSCHEN REICHSKRIEGERTAG IM JAHRE 1929.

Finster blickte er auf den Innenhof, wo aus den Mäulern monsterhafter Wasserspeier in dünnen Strahlen das Regenwasser prasselte. Hier war er als Kind gewesen, an der sicheren Hand seiner Mutter. Fast hatte er es vergessen. Ihr ernstes, unbewegtes Gesicht, die Blässe darin, das dünne, nach hinten gekämmte Haar. Ihre Kleidung, ein karierter Rock und eine Art Filzjacke, in Grün. Es waren einzelne Erinnerungsfetzen, die ihm plötzlich wieder zu Bewusstsein kamen. Dieses Gebäude hatte einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn als Kind gemacht, aber besonders oft war er hier anscheinend nicht gewesen. Er zog die Nase hoch und schloss die Augen, um sie sogleich erschrocken wieder zu öffnen, weil es ihm plötzlich so vorgekam, als würde er hintenüberfallen.

In den vergangenen Wochen war er ziellos umhergeirrt, teils in den Niederlanden, teils in Belgien, von einem Hotel zum nächsten und von einer Bar zur anderen. Über die Ardennen war er ins französische Elsass gelangt und dann, wie ein Jagdhund, der plötzlich auf die richtige Fährte gestoßen ist, schnurstracks über die A8 nach Bayern gefahren.

Gestern war er spätabends in München angekommen und hatte ein Hotel am Stadtrand gefunden. Eine alte Wassermühle, gelegen an einem Fluss mit starker Strömung, ausgestattet mit einer Handvoll Gästezimmern, davor ein kleiner Parkplatz. Geführt wurde das weiß gestrichene Hotel von einem etwa sechzigjährigen Mann mit grauem Bart. Anderen Gästen war er nicht begegnet, es gab auch keine Hotelbar und kein Restaurant. Bloß die Zimmer und einen Gemeinschaftsraum, der als Frühstückssaal diente.

In dem durchgelegenen Bett hatte er nachts zum ersten Mal seit Jahren wieder geträumt. Von seiner Mutter. Ganz genau hatte er ihr Gesicht vor sich gesehen. Ein trauriger Blick in den Augen, nervös zuckende Mundwinkel. Von ihrer stillen, dunklen Welt aus hatte sie ihn stumm, ja fast schon vorwurfsvoll angeschaut.

Wäre seine Mutter noch am Leben, sie hätte keinen Grund, auf ihren Sohn stolz zu sein. Keinen einzigen. Vor ein paar Jahren womöglich schon noch, aber inzwischen nicht mehr. Zu viel war seither geschehen.

Er trat aus dem Durchgang in den Hof. Der Wind wurde stärker, wirbelte die hohen Wände mit ihren schmalen, düsteren Bogenfenstern hinauf und verursachte ein tiefes Pfeifen. Dutzende scheußlicher Monster mit Fledermausflügeln schauten ihn aus ihren in Stein gemeißelten Gesichtern ausdruckslos an. Spindeldürre Hunde klammerten sich mit ängstlich hervortretenden Augen an die Fassaden, als könnten sie jeden Moment Prügel beziehen. Links befand sich ein Turm, bei dem die Wasserspeier, die das Gemäuer auf unterschiedlicher Höhe zierten, in Form von menschlichen Fratzen gestaltet waren: Mit wie zum Schrei aufgerissenen Mündern, aber toten und blinden Augen starrten sie bis in alle Ewigkeit vor sich hin.

Der Wind zerrte an seiner Jacke und schien ihm zu winken, schien ihn mitreißen zu wollen, weiter in die Mitte, wo er schwankend stehen blieb. Er schüttelte den Kopf und strich sich mit den Händen die Nässe vom kurz geschorenen Schädel. Schmeckte die Regentropfen auf den Lippen. Es lag wohl am Alkohol, aber es kam ihm doch eindeutig so vor, als wollten die Mauern ihm etwas mitteilen. Sie schienen sich über ihn zu beugen, ihn einzuschließen. Ein schweres, dumpfes Jammern stieg kläglich aus den aufgesperrten steinernen Mäulern.

Kurz spürte er wieder dieselbe Angst, die er als Kind gehabt hatte. Hier, auf diesem Platz. Zu Hause, bei seiner Mutter. Dann ebbte sie wieder ab.

Es sind Steine, Maier. Nichts als Steine. Wasserspeier, vor Generationen mit Hammer und Meißel geschaffene Figuren, die dazu dienten, das Regenwasser abzuleiten, das sich auf diesen kostbaren Gebäuden ansammelte. Und böse Geister abzuwehren.

Böse Geister.

Wüteten sie deshalb so sehr? Zog der Wind deshalb so hartnäckig an seiner Jacke, und fühlte er sich deshalb so unmittelbar von den Mauern angesprochen?

Regungslos blieb er stehen, fasziniert von den Geräuschen, die zwischen den hohen Wänden widerhallten. Es war, als ob die versteinerten Dämonen Kontakt zu ihm suchten, einen Seelenverwandten in ihm erkannt hätten und ihn einluden, sich zu ihnen zu gesellen. Oder heulten und schrien sie bloß so ohrenbetäubend, um ihn zu verjagen? Fort von diesem Ort, fort aus München?

Als er zum letzten Mal in den Spiegel geschaut hatte, hatte er weniger furchterregend ausgesehen als die Figuren, die ihn jetzt umringten, aber der Schein konnte trügen. Er wusste, wozu er fähig war, und sie wussten es auch.

Eine Zeit lang war er auf dem richtigen Weg gewesen. Hatte eine Firma aufgebaut, die gut gelaufen war. Hatte sich Respekt verschafft. Er hatte eine liebe, hübsche Frau und einen Bungalow in Zeist gehabt. War stolz auf sich gewesen.

Wissentlich und willentlich hatte er dies alles verworfen, alles. Aus allen Möglichkeiten, die er in seinem beträchtlichen Luxus gehabt hatte, hatte er die Schlitterbahn der Selbstzerstörung gewählt und bei seinem blindwütigen, von Adrenalin angetriebenen Weg andere mitgerissen, abwärts. Warum?

Aus dem pechschwarzen Himmel prasselte unablässig der Regen in den Hof. Maier erschauderte, drehte sich um und ließ noch einmal die Figuren und die dunklen, hohen Fenster auf sich wirken. Biss die Zähne zusammen. Zog die Nase hoch und wischte sich die Nässe aus dem Gesicht.

Er wollte herausfinden, was ihn getrieben hatte und warum, und irgendwie hatte sein Unbewusstes ihn nach München geführt. In seine Geburtsstadt. Jene Stadt, die er fast drei Jahrzehnte lang sorgfältig gemieden und als nichtexistenten Ort betrachtet hatte, mit dem er nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Die Stadt war nichts gewesen als eine Verwaltungsangabe, ein Ortsname in seinem Pass.

Es musste einen Grund dafür geben, dass er jetzt hier war. Lang genug war er darüber hinweggegangen. Wenn er überhaupt noch etwas aus seinem Leben machen wollte, dann musste er zu den Fundamenten vordringen. Sonst hatte er nichts, worauf er bauen konnte.

Morgen. Morgen würde er sich der Herausforderung stellen.

3

Schlafen konnte sie nicht. Aufhören zu denken noch weniger. Die Gespräche, die sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in Illinois geführt hatte, gingen ihr immer weiter im Kopf herum. Es tat weh, feststellen zu müssen, dass sie einander nicht viel zu sagen hatten. Jedenfalls nichts Wesentliches. Auch an Sven musste sie denken, ihren früheren Nachbarn, der nie wieder fragen würde, ob sie Lust hätte, rüberzukommen und mit ihm einen Film zu sehen. Der liebe, naive, humorvolle, chaotische Sven. Mit der Zeit war er so etwas wie ein Bruder für sie geworden. Sie vermisste ihn.

Am meisten jedoch und ständig war sie sich der Abwesenheit Sils bewusst. Mit ihm und seinen Sachen war zugleich so viel anderes verschwunden. Dinge, die nicht greifbar, aber unverzichtbar waren: Wärme, Freundschaft, Liebe.

Verdammt! Ärgerlich drehte sie sich um und zog sich die Decke über die Schultern. Starrte zum Fenster: ein graues Rechteck in einem ansonsten in Schwarz getauchten Zimmer. Lauschte den Geräuschen der Stadt, die zu dieser Stunde so still war. Fast friedlich.

So konnte sie sich doch eigentlich auch fühlen: friedlich. Sogar erleichtert. Es befanden sich keine Schusswaffen mehr in der Wohnung.

Keine Angst mehr, kein Stress. Auch ihre Alpträume hatten aufgehört.

Nachdem Sil gegangen war, war nur noch eine große Leere übriggeblieben.

Sie war fest entschlossen, diese mit Arbeit auszufüllen. Und zwar so fanatisch, dass sie gar nicht mehr dazu käme, dieser inneren Stimme, die sie unablässig drängte, sie anstachelte und quälte, Beachtung zu schenken. Es war eine gemeine, sadistische Stimme, die tief in ihrem Innern an ihrer Seele zerrte und ständig flüsterte, dass sie Sil Maier verloren hatte. Sie hatte gekämpft und eine Niederlage erlitten.

Du bist wieder allein.

Morgen würde sie fotografieren gehen, ihr erster Auftrag seit Langem. Sie war fest entschlossen, etwas Besonderes daraus zu machen und wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Allerlei große Reisereportagen, die sie in der vergangenen, irrsinnigen Zeit abgelehnt hatte, waren an Kollegen gegangen, an andere Freelancer. Der Kontakt mit den Auftraggebern konnte ihrer Erfahrung nach ziemlich schnell abreißen. Wenn man ein paar Mal Nein sagte, landete man rasch ganz unten auf der Liste. Aber noch wusste sie, wie man eine Kamera bediente, und noch kannten die Zeitschriften ihren Namen. Sie waren sogar bereit, ihr gut bezahlte Aufträge zu geben. Auch wenn es erst mal noch keine großen Reportagen waren, es war immerhin ein Anfang.

»Alles wird gut«, flüsterte sie im Dunkeln vor sich hin. Vierunddreißig Jahre ihres Lebens waren vorbei, aber der Rest lag ihr zu Füßen. Sie brauchte bloß den Faden wieder aufzunehmen und in Zukunft etwas vorsichtiger mit ihrem Leben umzuspringen als bisher.

Sie drehte sich noch einmal um und schob sich das Kissen unter den Kopf. Warf einen Blick auf den Wecker, der auf dem Nachtschränkchen stand. Halb drei. Der penetrante Parfümgeruch von Renos Freundin hatte sich immer noch nicht verzogen. Den Geruch von Sil nahm sie nicht mehr wahr. Vielleicht hatte sie ihn sich auch nur eingebildet.

Abrupt setzte sie sich auf, schlug die Decke zur Seite, stellte die Füße auf die Dielen und fing an, Kopfkissen und Decke abzuziehen. Trug das Bettzeug ins Bad und warf es vor der Waschmaschine auf den Boden.

Erschöpft rieb sie sich das Gesicht und ging in die Küche, um sich einen Tee zu machen. Earl Grey mit einem Schuss Milch und zwei Stück Würfelzucker. Während sie den Tee mit einem Löffel umrührte, ging sie zurück ins Wohnzimmer und setzte sich aufs Sofa. Das Licht ließ sie aus, sodass sie von grobkörnigen Schatten in allen möglichen Grauschattierungen umgeben war.

Sie musste jetzt wirklich so schnell wie möglich einschlafen, dachte sie, und das Räderwerk der Gedanken zum Stillstand bringen. Sie konnte es sich nicht erlauben, den morgigen Auftrag zu verpatzen, weil sie zu spät kam oder weil sie zu müde war.

Vielleicht hätte ich doch etwas von Sils Geld annehmen sollen, schoss es ihr durch den Kopf. Nur von dem, was er mit dem Verkauf seiner Softwarefirma verdient hat. Von dem anderen nicht. Von den Hunderttausenden, die in Reisetaschen unter ihrem Schrank und über das ganze Land verstreut in Banktresoren gelagert waren, hätte sie nichts haben wollen. Unzählige Geldscheine, an denen das Blut ihrer ehemaligen Besitzer klebte.

Wie hatte sie das je akzeptieren können? Wie hatte sie Sil Maier als Ganzen annehmen können, ja sogar mit Freuden, ihm Einlass in ihr Herz gewähren, obwohl sie doch gewusst hatte, dass dieses kraftvolle, stille Gesicht mit den tiefblauen Augen noch eine andere, verborgene Seite hatte, eine pechschwarze Seite? Wie war es möglich, dass von allen Männern, die sie je getroffen hatte, allein dieser bis in ihr Innerstes vorgedrungen war, sie wortlos verstanden hatte? Sie waren einander so tief verbunden gewesen, dass sie sich für ihn in die Schusslinie geworfen hätte — und er sich für sie.

Mit dem Becher in den Händen ging sie zu den vom Luftzug aufschlagenden Türen und lehnte sich mit der Schulter an den Pfosten. Sie ließ den Blick schweifen: über die Hintergärten, die alten Mauern, die Flachdächer mit Feuertreppen und noch darüber hinaus, über die Dächer und Kirchtürme in den dunkelblauen Himmel hinein, an dem der Halbmond stand und die Stadt mit seinem sanften, bläulichen Licht zudeckte. Sie liebte die nächtliche Stadt. Still war es um diese Zeit, aber nie vollkommen still. Immer waren noch Autos unterwegs, oder man hörte irgendwelche Leute lallend die Kneipe verlassen. Es gab immer Leben.

In dieser Nacht war es extrem ruhig. Zweige wiegten sich im Wind und warfen dunkle, launische Schatten auf die alten Stadtmauern. Es erinnerte sie an die zugleich mysteriösen und beruhigenden Schattenspiele mit Wayangpuppen. Sie trank einen Schluck Tee und presste die Stirn an die Scheibe. Die fühlte sich kalt und hart an.

Unten bewegte sich etwas. Ein Schatten, der ein kleines bisschen dunkler schien als die anderen. Nicht unregelmäßig und gefleckt aussah, sondern massiv. Ein schemenhafter Umriss von der Größe eines Menschen, reglos im Wind.

Sie konzentrierte sich auf die Stelle, wo sie den Schatten gesehen hatte.

Er war verschwunden. Urplötzlich.

War dort wirklich etwas gewesen?

Minutenlang schaute sie reglos hinunter. Rührte sich nicht vom Fleck, hielt die Luft an. Nichts. Gar nichts.

»Das also hast du aus mir gemacht, Sil Maier«, murmelte sie leise. »Ich bin schon genauso scheißparanoid geworden wie du.«

4

Hasenbergl, im Norden von München. Ein flaches Stück Land mit raschelnden Bäumen, Spielplätzen, plattgetretenem Gras und zahllosen in der Landschaft verstreuten Wohnbunkern aus Beton. Vier bis fünf Stockwerke hoch, teils weiß, teils grau, meistens aber grau, dazwischen ein paar Einkaufszentren, die schlecht in Schuss waren, und kleinere Märkte, wo Händler aus dem Kofferraum ihrer Wagen heraus Kleidung verkauften. In dem eilig hochgezogenen Viertel waren nach dem Zweiten Weltkrieg sämtliche Problemfälle angesiedelt worden, die zuvor in den städtisch verwalteten Baracken untergebracht waren: Zigeunerfamilien, Obdachlose, Familien mit nur einem Elternteil, ohne Geld und ohne Aussichten.

Home sweet home.

Siebenundzwanzig Jahre war es her, dass Sil Maier in diesem Stadtteil gelebt hatte, der mindestens acht Kilometer vom Zentrum entfernt lag. Was vermutlich gute Gründe hatte: möglichst weit weg von der anmutigen Innenstadt mit ihren unzähligen Restaurants und Kneipen, ihren unbeschadet aus den Bombardements hervorgegangenen historischen Gebäuden und den zahllosen mit sprichwörtlicher deutscher Präzision rekonstruierten Museen und Gebäudeteilen der Residenz. Hier draußen hingegen lebte der Ausschuss — von der ruhmreichen Geschichte Bayerns war hier nicht viel zu spüren. Dieser Stadtteil war Münchens eiternde Wunde, der Schandfleck auf dem makellos herausgeputzten Image.

Das ungewollte Kind.

Sein Auto erregte Aufmerksamkeit. Für ihn war der Carrera 4S schlicht ein Fortbewegungsmittel, das ihn von A nach B brachte, und zwar möglichst schnell. Hier aber drehten die Leute die Köpfe danach um, vor allem Jugendliche mit dunkler Haut und tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass sie ihn nicht kannten und er ein ausländisches Nummernschild hatte.

Die Häuser sahen alle gleich aus, ein Block wie der andere. Grau, weiß, grau, in der Mitte jeweils ein Eingang mit Drahtglastür und dahinter das Treppenhaus aus Beton. Fenster mit zugezogenen Gardinen und grauen Balkonen.

Bei einem Gebäude mit dunklen Stellen unter den Balkonen hielt er, stieg aus und zog sich seine Jacke über. Der Wind fegte die Herbstblätter über die Straße. Irgendwo lief sehr laut ein Radio.

Die Bäume waren damals noch nicht so groß gewesen wie heute. Den Spielplatz hingegen hatte er viel größer in Erinnerung. Groß wie einen Fußballplatz, wie eine Welt für sich.

Die Spielgeräte waren neu. Er ging auf ein Klettergerüst zu und strich mit den Händen über die Stangen.

Drei Kinder im Alter von etwa neun Jahren, die ein paar Meter weiter bei einer Schaukel herumhingen, sahen ihn schweigend an. Ein etwas Älterer schielte an ihm vorbei auf seinen Wagen. Er trug eine weiße Sweatjacke mit grellrotem Buchstabenaufdruck und spielte ziemlich auffällig mit einem Taschenmesser herum.

Maier blieb bei dem Gerüst stehen und schaute an der fensterlosen Fassade des vier Stockwerke hohen Gebäudes hinauf. Er steckte die Hände in die Taschen und ging durch die geöffneten Drahtglastüren ins Treppenhaus. Es war düster, und seine Schritte hallten von den Wänden wider.

Seiner Erinnerung nach hatte es früher nach Urin gerochen. Das tat es jetzt nicht mehr, stattdessen hing der Geruch von ermüdetem, feuchtem Beton und frischer Farbe in der Luft.

Er ging die Treppe hinauf, langsam, als hätte er an jedem Fuß zehn Kilo mitzuschleppen. Strich mit den Fingern an der Wand entlang. Die war gerade erst frisch gestrichen worden. Ein ordentliches, mattes Weiß.

Früher war es Hochglanzfarbe gewesen, die leicht bröckelte. Er wusste noch, wie er mit den Fingern die Farbblasen zerdrückte, sodass kleine Krater entstanden. Die abblätternden Schuppen fing er auf und legte sie draußen im Sand zu Mosaiken zusammen oder füllte sie in die flache Vertiefung beim Lenkrad seines Kettcars, gewissermaßen als Treibstoff. Wenn er oft und schnell genug scharfe Kurven nahm, fielen die Fitzel irgendwann heraus. Dann ging er zu Fuß zum Treppenhaus zurück, um zu »tanken«, wobei er den Kettcar hinter sich herzog, sonst wäre er ihn los gewesen.

So viele weitere Erinnerungen kamen ihm wieder zu Bewusstsein. Dutzende, Hunderte. Fetzen, die sich zu Szenen und zusammenhanglosen Filmausschnitten aneinanderfügten. Vieles, was er verdrängt hatte, stürmte nun mit aller Heftigkeit auf ihn ein.

Ein ziemlich windstiller Morgen, unklar, welche Jahreszeit. Es hingen keine Blätter mehr an den Bäumen, also war es wohl Herbst, Winter oder Anfang Frühling. Seine Oma stand hinter ihm, die Hände wie kalte Haken um seine Schultern geklemmt. Er war acht Jahre alt. Zu groß, als dass man ihn noch hochheben, wie ein Baby wiegen und trösten würde, dabei war ihm genau danach am meisten zumute.

Über dem länglichen Loch im Boden lagen zwei Metallbalken, darauf leicht schwankend ein einfacher Sarg aus Eichenfurnier. Daneben stand ein Pastor oder zumindest irgendein Geistlicher und gab mit gelangweiltem Blick unverständliches Zeug von sich. Dann besprenkelte er den Sarg seiner Mutter mit einer Klobürste.

Der Mann sollte damit aufhören, aber niemand sagte etwas dergleichen.

Hinter seiner Oma, die er damals kaum kannte, standen Leute aus der Nachbarschaft. Die Nachbarsfrau Janny, die er Tante Janny nannte, mit unzähligen goldenen Ketten an den Armen und knallrot lackierten Nägeln. Zwischen den Fingern hielt sie eine erloschene Zigarette. Wie zusammengeknautschte Teebeutel hingen ihre mit Mascara und blauem Lidschatten beschmierten Tränensäcke unter den Augen. Janny hatte einen Schlüssel, und als er drinnen zu schreien angefangen hatte, war sie gekommen und hatte ihn geholt. Sich um ihn gekümmert, ihn auf den Schoß genommen und an ihre enormen Brüste gepresst. Sie war es auch, die die Polizei gerufen hatte.

Links, etwas weiter hinten, standen zwei Männer, die im selben Häuserblock wohnten. Einer von ihnen mit goldener Halskette und dunkelblondem Haar, das ihm bis über die Ohren reichte, der andere mit Bauchansatz und einer kleinen Glatze. Es waren zwei der zahlreichen Männer, die gelegentlich bei seiner Mutter zu Besuch gewesen und ihm als Onkel vorgestellt worden waren. Onkel Heinrich, Onkel Johann, Onkel Dieter. Manchmal waren sie mit in ihr Zimmer gegangen, und dann hatte er immer einen Marsriegel oder einen Plüschbären geschenkt bekommen und den Auftrag, hundert Runden mit dem Fahrrad zu fahren und dabei ein Lied zu singen. Bis hundert zählen, das konnte er. Auch bis zweihundert, wenn es sein musste. Er lernte schnell dazu. Erst später, aber noch vor seinem siebten Geburtstag, hatte er kapiert, dass die Männer gar keine Onkel waren. Seine Mutter hatte immer geweint, wenn sie wieder aus dem Haus waren. Trotzdem standen sie nun mit traurigen Augen an ihrem Grab.

Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Ongenade« bei Ambo/Anthos Uitgevers, Amsterdam

1. Auflage

Deutsche Erstveröffentlichung Februar 2012

Copyright © der Originalausgabe 2008 by Esther & Berry Verhoef

Originally published by Ambo/Anthos Uitgevers, Amsterdam Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: © Getty Images/Stockbyte; FinePic Redaktion: Mirjam Madlung An · Herstellung: Str.

Satz: omnisatz GmbH, Berlin

eISBN 978-3-641-08343-4

www.goldmann-verlag.de

www.randomhouse.de

Leseprobe