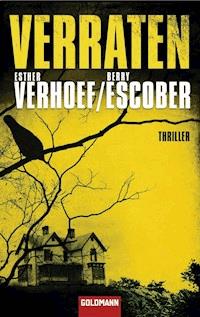

Buch

Das Leben ist ein Traum, denkt die 34-jährige Simone, als sie gemeinsam mit ihrem Mann Eric und den beiden Kindern den großen Schritt wagt: Im Südwesten Frankreichs, in der Dordogne, wollen sie ein neues Leben beginnen. Ein Grundstück samt darauf stehendem Landhaus ist bereits gekauft, nun müssen die beiden nur noch das baufällige Gebäude wieder auf Vordermann bringen, um schon bald darin wohnen und Fremdenzimmer vermieten zu können. So jedenfalls sieht der Plan aus, doch das ambitionierte Vorhaben wird schon bald von der Wirklichkeit eingeholt. Wie etwa kommt man an gute Arbeiter, wenn man gerade erst in ein fremdes Dorf gezogen ist und noch nicht einmal weiß, wo sich die Bäckerei befindet? Wie beruhigt man die Kinder, die die fremde Sprache noch nicht beherrschen und all ihre Freunde zurücklassen mussten? Wie schützt man die Beziehung zum Partner vor dem immer größer werdenden Stress, den die Baustelle mit sich bringt? Als schließlich der charismatische Bauunternehmer Peter Vandamme mit seinem Arbeitstrupp ans Werk geht, erfährt nicht nur das Haus eine Veränderung, sondern auch Simones Leben. Denn dann kommt es zu einem Mord – und Simone ist die Hauptverdächtige …

Autorin

Esther Verhoef, 1968 geboren, ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Niederlande. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Niederländischen Thrillerpreis (den sie als erste Einheimische nach Autoren wie Nicci French, Dan Brown und Henning Mankell gewann) sowie dem Niederländischen Krimipreis. Mehr unter www.esterverhoef.nl

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2009

Copyright © 2006 by Esther Verhoef

Copyright © der deutschen Ausgabe 2009 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Umschlagmotiv: plainpicture/Callsen, T. RK · Herstellung: BB Printed in Germany

ISBN 978-3-641-04427-5V002

www.btb-verlag.de

Die niederländische Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Rendez-vous« bei Anthos/Amsterdam.

Welcome to the other side

ERSTER TEIL

Ich stütze mich mit den Unterarmen auf der stählernen Kloschüssel ab. Mein Magen zieht sich zusammen, und der Schmerz, der mich dabei durchfährt, ist unbeschreiblich. Er klingt auch nicht wieder ab. Ein immer stärker werdender Schmerz, der die Übelkeit und die totale Zerrüttung vorübergehend in den Hintergrund drängt.

Alles in mir fühlt sich rau an, als wäre mein Körper ein großes biologisches Alarmsystem, das gerade verrücktspielt. Als hätte mein letztes Stündlein geschlagen.

Ich stemme mich hoch und wanke von der Toilette zum Bett. Stumpf starre ich die Wand an, in Anstaltsgrün gestrichen, voller chaotischer Kratzer und unlesbarer Kritzeleien. Eingekerbte Schreie, Abschiedsnachrichten, Hirngespinste, stille Zeugnisse meiner Vorgänger.

Meine Nerven liegen blank. Ich keuche, atme tief durch, bekomme trotzdem nicht genügend Luft. Eine Panikattacke. In den letzten Monaten hatte ich öfter welche. Aber nie so extrem.

Ganz ruhig, Simone, nicht hyperventilieren.

Ich halte mir die Hände vor den Mund und versuche, so ruhig wie möglich ein- und auszuatmen. Bis drei zählen. Ausatmen. Einatmen. Eins, zwei, drei. Ausatmen. Und nochmal.

Jemand hämmert an die Tür. Meine überreizten Sinne nehmen das Geräusch kaum wahr. Die kleine Luke wird geöffnet. »Madame?«

»J’arrive«, rufe ich, so wie im Laufe des letzten Jahres unzählige Male, wenn der Bäcker, der Postbote oder sonst wer an der Tür stand und ich nicht schnell genug aufmachen konnte. Ich komme.

Gleichzeitig wird mir klar, dass dieser Ausruf völlig fehl am Platz ist. Ich bin gerade noch geistesgegenwärtig genug, um mir eine nasse Haarsträhne hinters Ohr zu streichen. Meine Hände zittern.

Das Schloss wird entriegelt, und in der Türöffnung erscheint ein Polizist: dunkles Haar, etwa fünfundzwanzig Jahre alt. Er kaut auf irgendetwas herum. An seinem Ledergürtel hängen ein Pistolenhalfter, Handschellen und ein Walkie-Talkie.

Er mustert mich mit einem Blick, irgendwo zwischen Tadel und Belustigung.

Ich richte mich auf, und vor lauter Ekel läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Mit der Hand stütze ich mich an der Wand ab.

Der Polizist kommt zu mir herein. Er scheint zu schweben, übernatürlich, unwirklich, wie es auch etwas Unwirkliches an sich hat, dass ich überhaupt hier bin. Ein unheimlicher Traum, aus dem ich nicht erwachen kann.

Das darf alles nicht wahr sein, so was würde mir nie passieren. Nicht mir.

Ich hebe den Blick und versuche, in seinen Augen zu lesen. Was er vor sich sieht, ist nicht die Mutter zweier Kinder, nicht die ehemalige Vorlesemutter und Eigentümerin stilvoller chambres d’hôtes. Sondern eine Frau mit wirrem, schweißnassem Haar, roten Flecken im Gesicht und einem T-Shirt, das ihr am Körper klebt. Er riecht meine Panik.

Vor Scham würde ich am liebsten im Erdboden versinken. Ich habe mein Leben weggeworfen, schießt es mir durch den Kopf. Vollständig. Es ist aus und vorbei. Ich bin vierunddreißig, ich hatte alles, was ich mir nur wünschen konnte, und ich habe es weggeworfen. Mein Leben, Erics, das meiner Kinder. Und wofür?

Oder besser: für wen?

1

Ich habe ein Faible für alte Gebäude. Abbröckelnde Mauern, einstürzende Dächer, Skelette aus Holz und Stein, ohne Fenster und Türen. So etwas berührt mich. Kahl und nackt, anspruchslos.

Während ich meine Runde mache, lasse ich die Atmosphäre auf mich wirken. Ich würde mich gern hinlegen, flach auf den Rücken, mit ausgebreiteten Armen. Ein Kind, das im warmen Sommersand wie ein Schmetterling die Flügel ausbreitet. Einatmen. Die Stimmung auf mich wirken lassen.

Ich tue es nicht.

Warum tun wir nie das, was wir wirklich wollen?

Die Reste von Putz auf den Außenwänden hatten dieselbe Farbe wie der Himmel, der sich träge und schwer an die Gipfel der Hügel lehnte. Feuchtigkeit hatte das Material aufgebläht, die Oberfläche war von Moos bedeckt und wies Risse auf. Einzelne Teile waren abgebröckelt, sodass darunter das rötlichgelbe Mauerwerk zu sehen war. Feuchte Stellen in Form dunkler Rechtecke ließen erkennen, wo früher die Fenster und Türen gewesen waren. Efeu und Prunkwinden schlängelten sich ungehindert von außen nach innen und wieder zurück.

Ich ging die Steintreppe hinauf zu einem Loch an der Frontseite, zwischen Brennnesseln und Unkraut hindurch, das in den Fugen Wurzeln geschlagen hatte und mir stellenweise bis zu den Schultern reichte. Meine Schuhe waren durchweicht.

Drinnen war es kälter als draußen. Als Erstes schlug mir der Geruch von nassem Mauerwerk und modrigem Holz entgegen. Auf dem Boden lagen Dielen. Von der Wand blätterte olivgrüne Farbe, und an einigen Stellen hatte sich die Tapete abgelöst, die braune Schimmelflecken aufwies.

Von der geräumigen dunklen Diele aus führte eine breite Holztreppe zu einer Balustrade im ersten Stock. Es war noch deutlich zu erkennen, dass dies einmal ein stattliches Haus gewesen war. Früher hatte hier wahrscheinlich ein Kronleuchter von der Decke gehangen und ein sanftes, funkelndes Licht verbreitet. Schon klangen mir die gedämpften Gespräche im Ohr. Klaviermusik, der helle Klang von Gläsern beim Anstoßen.

Ich fröstelte und zog den Mantel enger um mich, hielt den Aufschlag mit der Hand fest und hob den Blick. Zwei Stockwerke über mir war das Schieferdach. Durch die undichten Stellen plätscherte Regenwasser, die Tropfen kamen vor meinen Füßen auf.

Ich hatte dieses Haus anders in Erinnerung.

Vielleicht hatte ich es mir schöner gedacht, seit wir zum ersten – und letzten – Mal hier gewesen waren. Im Mai, vor beinahe vier Monaten, hatten wir es aus einer spontanen Anwandlung heraus von einem englischen Makler gekauft.

Sanierungsbedürftiges charmantes und stilvolles Wohnensemble auf Hügelkamm, XVIII. Jahrhundert. Gesamtwohnfläche 500 m2. Hauptgebäude (ca. 300 m2), teils mit ursprünglichen Bauelementen (cheminée, Eichendielen), Weinkeller und Turm. Eigene Quelle mit Brunnen sowie diverse Nebengebäude, u. a. ein Taubenschlag, ein Kornspeicher und ein gleichfalls sanierungsbedürftiges Steinhaus von 60 m2. Mindestens 8 Hektar Grund, davon 3,5 Hektar Wald, sowie ein kleiner Fischteich. Panoramablick über die Hügel. Einsame Lage mit viel Privatsphäre (nächste Nachbarn in 1 km Entfernung), 20 min. Autofahrt zu lebhafter Stadt mit guten Einkaufsmöglichkeiten. Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, für Ruhebedürftige ebenso geeignet wie für gîtes, chambres d’hôtes oder als Hotel.

Im Mai hatten die Bäume und Felder noch in voller Blüte gestanden. Weiße Blüten von Birnbäumen, das überschwängliche Lila von wildem Flieder und gelbe Rapsfelder. Strahlende Sonne vor leuchtend blauem Himmel. Von Wolken keine Spur. Bis zum Horizont erstreckte sich ein Meer von Hügeln in allen denkbaren Violett- und Blauschattierungen. Schwalbenschwärme tauchten im Sinkflug hinter das Haus ab und schwangen sich wieder in die Höhe, auf der Suche nach Insekten oder einem Nistplatz. Die Düfte von Kräutern und Blumen, süß und überwältigend, herangetragen von einer sanften Brise und begleitet vom Gequake der Frösche in dem tiefer gelegenen kleinen See, unten im Tal am Rand des Waldes.

Eric hatte eine Flasche Bordeaux aufgemacht, die wir auf dem verwachsenen Hof bis auf den letzten Tropfen leerten.

Wir hatten uns genau so benommen, wie man das in einer solchen Situation eben tut. Glückstrunken, berauscht. Hier war das Paradies, ein Ort, wo sich Märchen ereigneten. Hier würde unser neues Leben beginnen.

»Ich weiß, was du denkst«, sagte Eric neben mir. Er strich über die Wand und rieb mit dem Daumen über die grünlichbraune Substanz, die ihm danach an den Fingern klebte. »Aber es wird schon gut gehen, wirklich. Es wird fantastisch, Simone. Super wird es.«

Ich wusste nicht so recht, was ich sagen sollte. Mir ging auf einmal so viel durch den Kopf.

Schweigend durchquerten wir die Diele. Unsere Fußtritte auf dem Eichenholzboden wurden von fernem Donnergrollen übertönt. Eric betrat den linken Flügel. Ich blickte ihm nach, bis er nicht mehr zu sehen war.

Direkt unter der Balustrade, rechts von der Treppe, befand sich ein Raum mit gelben Kacheln. Darin stand ein alter weißer Spülschrank, über dem ein Durchlauferhitzer hing. Ein Wirrwarr von Bleileitungen mit weißem Oxidationsbelag zog sich kreuz und quer über die braun angelaufene Wand. Auf den Bodenfliesen hatten sich kleine Pfützen gebildet. Ich ging in die Hocke und strich mit den Fingerspitzen hindurch. Kalt und glibberig.

Ein Gedanke drängte sich mir auf, den ich vergeblich wegzuschieben versuchte. Ich sah meine Mutter vor mir. Ihr unergründlicher Blick ruhte erst auf den von Schimmel überzogenen Wänden, wanderte dann zu den Löchern im Dach und den desolaten Wasserleitungen. Während sie mit ihren hohen Absätzen ängstlich um die Pfützen herumstolzierte, hielt sie ständig ihren Rock hoch, damit der feine Stoff am allgegenwärtigen Schmutz des Hauses keinen Schaden nahm. Sie sagte nichts, meine Mutter. Überhaupt nichts. Wie immer, wenn sie mit mir uneins war. Und das war oft der Fall. Indem ich ihrem Schweigen zuhörte, lernte ich dessen unterschiedliche Arten zu interpretieren.

Ich sah vor mir, wie sie dastand und einen Strich unter die Aufzählung aller Unzulänglichkeiten dieses Hauses machte. Was dabei herauskam, war deutlich an ihrer Miene abzulesen.

Komfort hatte meiner Mutter schon immer viel bedeutet. Jener Komfort, den sie selbst hatte entbehren müssen und den sie ihrer einzigen Tochter deshalb so sehr wünschte. Früher steckte sie mich immer in Kleider, in denen ich mich unwohl fühlte, und schleppte mich zu Tennisclubs und auf Hockeyplätze, wo sie wichtige Leute mit Söhnen in meinem Alter vermutete. Jener schweigende Groll, ein Zeichen ihrer Missbilligung, traf mich seit der Pubertät immer häufiger und länger. Endlose, stille Tage gab es viele in meinen Jugendjahren, die der Ehe mit Eric vorausgingen. Eric, der kein Prinz oder Immobilienmakler war, sondern die höhere Handelsschule besuchte und in einer Studentenbude wohnte. Ein altes Fahrrad, ein Ohrring und BAföG-Schulden. Erst ein Jahr, bevor wir heirateten, wurde mir klar, dass ich genau das tat, was meine Mutter von mir erwartete. Gerade noch rechtzeitig. Kurz vor ihrem Tod.

Meine Finger strichen weiter durch die Wasserpfützen. »Du würdest es furchtbar finden, Mama«, flüsterte ich. »Du würdest es nicht begreifen.«

Begriff ich es denn selbst?

Eric näherte sich nun ebenfalls der Küche. Als ich seine Schritte auf dem Boden in der Diele hörte, richtete ich mich auf und vergrub die nassen Hände in den Taschen meines Trenchcoats.

Ich drehte mich zu ihm um.

»Ich hab mir gedacht«, sagte er, »dass wir vielleicht Ellen mal fragen sollten, ob die Kinder nicht noch ein paar Wochen bei ihr bleiben können.«

Ellen war Erics ältere Schwester. Wir hatten die Kinder diese Woche bei ihr und ihrem Mann Ben untergebracht, um die Hände frei zu haben und die ersten Maßnahmen in die Wege leiten zu können.

»Es wird noch Monate dauern, bis dieses Haus wieder bewohnbar ist«, antwortete ich mechanisch. »Ob sie nun gleich kommen oder erst in ein paar Wochen, macht auch nicht mehr viel aus. Weißt du, ich glaube, die werden hier richtig ihren Spaß haben. Die langen Flure, die vielen Zimmer, ein spannender Keller, die Turmkammer, der Froschteich – das muss doch ein richtiges Traumschloss für sie sein, ein Abenteuer. Tag für Tag können sie auf Entdeckungsreise gehen.«

»Dann müssen wir aber zusehen, dass wir einen Wohnwagen bekommen. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Zimmer gesehen, das trocken wäre. Das ganze Dach muss neu gemacht werden.«

»Wir können doch in ein Hotel gehen.«

»Simone, bitte, das dauert hier bestimmt ein halbes Jahr. Ich verspreche dir, ich kaufe einen Wohnwagen, der so groß ist, dass du gar nicht merkst, dass es einer ist.«

2

Sechs Meter lang, zweieinhalb Meter breit. Cremefarben mit grünen Streifen an den Seiten, die hinter dem letzten Fenster einen Bogen machten und nach oben liefen. Innen eine U-förmige Sitzbank mit einem kleinen Tisch sowie eine Zwergendusche mit marmoriertem Linoleum auf dem Boden und an den Wänden. Eine Chemietoilette mit kaputtem Schloss, ein Spülbecken, ein Gaskocher mit zwei Flammen und vier Schlafgelegenheiten. Direkt daneben eine Satellitenschüssel auf einem Ständer.

Ein richtiger Zirkuswagen.

Es stand da und grinste mich mit seinen rauchfarbenen Plastikfenstern an, vom Dach bis zum Fahrgestell ein hässliches Monstrum. Es lachte mich aus, mit seinen mickrigen Wasserhähnen und schmalen Betten. Feixend stand es auf dem plattgedrückten Unkraut hinter dem Hauptgebäude. Es ist eine vorübergehende Lösung, sagte mir mein Verstand, und ich wollte vor allem nicht so schwierig sein. Schon gar nicht jetzt, wo die Sonne das Weite gesucht hatte und der anhaltende Regen mir deutlich zu machen versuchte, dass der Weg, den wir eingeschlagen hatten, steinig sein würde, nicht gepflastert oder asphaltiert. Ermutigungen aller Art, so klein sie auch sein mochten, konnten wir gut gebrauchen, wenn wir diese Sache als Familie unbeschadet überstehen wollten.

Von dem zentralen überirdisch verlegten Kabelnetz führte eine Abzweigung zu jener Ecke unseres Hauses, die der Straße am nächsten lag, und verschwand dort in einem geheimnisvollen grauen Kunststoffkasten. Wenn ich die Schalter in der Diele und in der Küche betätigte, ging nun das Licht an. Von einer Trommel rollte Eric ein langes Stromkabel ab, das bis zu unserer provisorischen Wohnstätte reichte: endlich Elektrizität. Unser Haus war versichert, und wir hatten einen Telefon-Festnetzanschluss. Vorne an der Straße, am Ende der vierhundert Meter langen Wagenspur, die unsere Zufahrt markierte, stand ein Briefkasten mit unserem Namen. Und das alles hatten wir selbst arrangiert.

»Es regnet«, stellte Eric fest und sah dabei verwundert aus. Er schaute schräg nach oben, als käme ihm dieser Umstand erst jetzt zu Bewusstsein.

»Ja, es regnet. Schon wieder. Oder immer noch.«

Eric schaute auf die Uhr. »Wann wollten sie eigentlich hier sein?«

»Zwischen fünf und sechs, hat Ellen geschätzt.«

»Und wann sind sie losgefahren?«

»So gegen acht.«

»Dann wird es bestimmt zwei Stunden später.«

Ben war sechzig, fünfzehn Jahre älter als meine Schwägerin Ellen. Er arbeitete schon sein ganzes Leben lang zwischen allen möglichen Maschinen. Ben hatte ein besonderes Talent, das in gewisser Weise charakteristisch für ihn war. Mein Schwager brauchte nicht auf irgendwelche kleinen Zeiger zu achten, um beurteilen zu können, ob eine Maschine optimal lief. Er hatte ein Gehör dafür. Der Toyota der beiden lief bei 90 km/h optimal. Also fuhr Ben 90 km/h. Grundsätzlich.

»Dann können wir im Dorf noch etwas essen gehen«, hörte ich Eric sagen. »Und uns nochmal nach Handwerkern erkundigen. Ich fange hier echt nicht alleine an. Das hat überhaupt keinen Zweck. Übrigens sind im Dach auch ein paar von den Balken morsch, glaube ich.«

Ich streckte den Rücken durch. »Wollen wir nicht lieber Leute aus den Niederlanden holen? Vielleicht haben ja die beiden Polen Zeit, die zwei Brüder, die letztes Jahr bei Henk und Marga die Dachgaube gemacht haben. Das ist offenbar sehr gut geworden. Vielleicht haben sie …«

Er schüttelte den Kopf. »Keine Polen. Das läuft hier anders. Andere Maße, anderes Material. Wenn die Arbeiter von hier kommen, wissen sie, was es wo zu kaufen gibt und was genau sie brauchen, dann geht auch alles schneller. Außerdem macht es einen guten Eindruck, wenn wir mit Franzosen arbeiten. Wenn wir Ausländer herholen, die ihnen die Arbeit wegnehmen, werden sie davon nicht begeistert sein. Ich will hier etwas aufbauen, nichts kaputt machen.«

»Eric, von der Straße aus ist das Haus nicht mal zu sehen, hier kommt nie jemand her!« In meiner Stimme klang Verzweiflung mit. »Und in drei Monaten bricht der Winter an. Ich darf gar nicht daran denken, dann immer noch in diesem Wohnwagen zu hocken.«

»An den Gedanken solltest du dich aber allmählich gewöhnen, denn selbst wenn hier zehn Mann Tag und Nacht durcharbeiten, wird das vor Februar nicht fertig. Ich konnte nicht voraussehen, dass das Haus in so schlechtem Zustand ist. Das Dach, die Sparren, die Balken, die Dielen, die Strom- und Wasserleitungen. Es ist ein sehr altes Haus, und es steht schon seit dreißig Jahren leer. Das kannst du nicht schnell mal in ein paar Monaten herrichten. Mach dir keinen Stress, Schatz. Wir werden schon sehen, was auf uns zukommt.«

»Aber«, sagte ich schon etwas weniger streitlustig, »wenn wir Leute holen, geht wenigstens mal was voran. Wir sind jetzt schon eine Woche hier, und wir haben nichts außer einem Wohnwagen, einer Satellitenschüssel und Strom. Ich weiß ja, dass es länger dauern kann, als wir ursprünglich dachten, und ich will auch nicht so schwierig sein, aber wenn wir wenigstens einen Anfang machen könnten, wäre das doch schon mal was. Wenn zumindest das Dach mal gemacht würde und man im rechten Flügel Fenster hätte und eine Eingangstür, dann könnten wir wenigstens rein. Unsere Sachen auspacken.«

Ich meinte den weißen Überseecontainer, der rechts neben der Zufahrt im Regen stand und unseren Hausrat enthielt. Ich machte mir ein bisschen Sorgen, ob nicht die Perserteppiche und unsere Winterklamotten von Schimmel befallen oder der Computer und die Stereoanlage zu rosten anfangen würden. Ob das Ding aus Metall überhaupt wasserdicht war, hatte ich bislang nicht mal zu eruieren gewagt.

An Erics Miene war deutlich abzulesen, dass er nicht mit sich verhandeln lassen würde. »Simone, wir sind erst seit einer Woche hier. Was hast du denn plötzlich?«

Ich rieb mir mit den Händen übers Gesicht. »Tut mir leid. Das kommt von der Anspannung. Und ich bin so müde. So viele neue Eindrücke, der Abschied von zu Hause … Das vergeht schon wieder.«

Eric nahm mich in den Arm. »Hörst du die Frösche?«, flüsterte er. »Schau mal, da hinten, der weiße Kirchturm. Ist das nicht wundervoll? Die paar Monate, die es jetzt länger dauert, was machen die schon aus, im Verhältnis zum Rest unseres Lebens? Dieses Fleckchen Erde hier ist wirklich klasse, Simone! Hab doch ein bisschen Geduld. Es wird schon alles gut, bestimmt.«

In den letzten Tagen hatte Eric seinen ganzen Ehrgeiz darauf verwandt, einen Bauunternehmer aufzutreiben oder irgendwie eine Truppe von Handwerkern zusammenzustellen. Denn unser Haus, unser Landgut, auf dem luxuriöse chambres d’hôtes entstehen sollten, war erst der Anfang. Die Instandsetzung dieses im Werden begriffenen Paradieses sollte eine Art Zuchtbecken für die Talente werden, die Eric in den nächsten Jahren an seine noch zu gründende Firma binden wollte. Eric wollte nicht die Natur, den Rotwein und das milde Klima genießen, sondern er wollte einen Ferienpark aufbauen. Das war sein Ziel in unserem Paradies. Die chambres d’hôtes würden in meine Zuständigkeit fallen, und im Mai war mir das noch vorgekommen, als ginge ein Traum in Erfüllung.

Erics Begeisterung und seinen Sprachkenntnissen zum Trotz waren wir bislang aber noch nicht sehr weit gekommen. Hunderte von Kilometern fuhren wir durch die Hügel zu abgelegenen Weilern mit unaussprechlichen Namen, zu denen sonst nie jemand kam, außer den Bewohnern und dem Briefträger – auf der Suche nach einem Neffen von Monsieur Deneuville, der noch bei seiner Mutter wohnte und Klärgruben anlegte. Von dort aus weiter zu einem Sohn des Bürgermeisters, der von einem ehemaligen Weinberg aus ein Bauunternehmen führte. Wälder, Felder, Äcker, Weiden mit triefnassen Limousin-Rindern, dann wieder Wald und gestapelte Baumstämme. Von einem Weiler zum nächsten. Ohne Erfolg.

»Was meinst du«, kicherte Eric mir ins Ohr, »sollen wir nicht mal etwas Dampf ablassen? Diesen wundervollen Wohnwagen gebührlich einweihen und hinterher was essen gehen?«

»Haben wir den nicht schon eingeweiht? Zigmal sogar.«

»Psst. Kann doch sein, dass es vorläufig das letzte Mal ist. Wenn die Kids erst hier sind, ist der Spaß vorbei.«

Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Ein Wohnwagen. Die Kinder.

Schluss mit Privatsphäre.

Eric saß mir am Tisch im Dorfrestaurant gegenüber. Die Flasche Rosé zwischen uns war beinahe leer und das Essen immer noch nicht serviert.

Sein Handy lag neben den schmuddeligen Pages Jaunes vom letzten Jahr, die er sich von der Bedienung hatte geben lassen. Sechs Bauunternehmer und Handwerker rief er an. Ja, sie nähmen immer gern Aufträge an, aber nein, dieses Jahr würde es nicht mehr klappen, nicht ein Projekt dieses Umfangs. Frühestens nächstes Jahr im Juni wären wir dran.

»Fehler Nummer eins«, dachte ich laut vor mich hin. »Das hätten wir vorhersehen können, wir hätten uns schon darum kümmern sollen, als wir noch in den Nie-«

»Unsinn. Du weißt genauso gut wie ich, dass man so was vom Ausland aus nicht regeln kann. Das hätte überhaupt nichts gebracht. Wir hatten auch schlichtweg keine Zeit dafür.« Kurz hatte es den Anschein, als hätte der Panzer der Begeisterung, mit dem Eric sich umgab, ein paar Risse bekommen.

Ich selbst hatte mir mittlerweile eingestanden, dass wir den Schritt in unser neues Leben nicht gerade gründlich vorbereitet hatten. Dass wir keinen Auswanderungsplan hatten. Oder überhaupt irgendeinen Plan. Natürlich gab es dafür auch Gründe. Es gab für alles irgendwelche Gründe.

Vier Monate waren uns geblieben. Und vier Monate waren, wie sich herausstellte, schlichtweg zu kurz, um einen Haufen Angelegenheiten zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen und uns auf den vielleicht größten Schritt, den wir je unternommen hatten, gründlich vorzubereiten. Zu kurz nicht nur im praktischen, sondern auch im geistigen Sinne.

Vor unserem Aufbruch nach Frankreich hatte Eric alle Hände voll damit zu tun gehabt, seine laufenden Projekte zu beenden und seinen Nachfolger einzuarbeiten. Er war selten vor zehn Uhr abends nach Hause gekommen. Und ich war in den letzten Monaten fast nur noch mit Einpacken beschäftigt gewesen. Unglaublich, wie viel Kram ein Mensch im Laufe seines Lebens anhäuft, und vor allem, wie viel davon man tatsächlich täglich benötigt. Wie oft ich in der Waschküche gestanden und mich an der Mauer aus ordentlich übereinander gestapelten Kartons mit Geschirr und Winterklamotten zu schaffen gemacht hatte, um irgendeinen ganz bestimmten Mickey-Mouse-Trinkbecher zu finden, den Isabelle unbedingt auf Klassenfahrt mitnehmen wollte, oder eine von Bastians Jacken, weil es für Anfang Juli doch noch ziemlich kalt war, kann ich gar nicht mehr sagen. Wir mussten Abonnements kündigen, Adressänderungen verschicken, einen Nachsendeantrag stellen. Zwischendurch erreichten uns E-Mails und Anrufe von niederländischen und französischen Maklern und Notaren, und potenzielle Käufer wollten unser altes Haus besichtigen, das den Kartonstapeln in allen Zimmern zum Trotz in letzter Minute doch noch verkauft wurde. Bekannte und Freunde, die Abschied nehmen wollten, rannten uns plötzlich die Tür ein, weil ihnen bewusst geworden war, dass wir in Kürze nicht mehr greifbar wären. Erics Brüder und seine Schwester, deren Ehepartner und Kinder, unsere Eltern, Onkel und Tanten, kurz, die gesamte Verwandtschaft kam zu der Überraschungsparty, die Miranda organisiert hatte. Die Lehrer von Bastian und Isabelle hatten in der Schule einen Frankreich-Tag mit gemeinsamem Abschiedsabend organisiert. Die Mitschüler hatten ein Bild gemalt und einen Brief geschrieben, und Isabelles Lehrerin hatte beides in ein Album eingeklebt, dessen Umschlag ein Klassenfoto zierte.

Die Nachbarn, der Postbote, die Kassiererin vom Supermarkt, sogar Leute, die wir kaum kannten, wirklich alle sprachen mich auf unsere bevorstehende Abreise an. Erst in diesen letzten Wochen wurde mir klar, wie viele Menschen wir zurückließen, wie viele Freunde, Verwandte und Bekannte immer für uns da gewesen waren.

In unserem neuen Leben würden wir allein zurechtkommen müssen. Im Umkreis von hundert Kilometern rund um unseren neuen Wohnort kannten wir niemanden, nicht mal oberflächlich. Ich hatte versucht, mir darüber nicht allzu viele Gedanken zu machen. Es erschien mir am besten, in die Zukunft zu schauen, auf unser neues Leben. Unser besseres Leben.

In der Zeit zwischen dem Ankauf und dem eigentlichen Umzug kam ich auch gar nicht zum Nachdenken. Es ging alles viel zu schnell. Das Menschenmögliche hatten wir getan, dann waren wir losgefahren.

Eric schenkte mir den letzten Rest Roséwein ein. Eine magere Bedienung mit blassem Gesicht und strähnigem Haar brachte uns geräucherte Putenbruststreifen mit einem dünnen Fettrand, überbackenen Ziegenkäse und knackigen Salat.

Ich stocherte lustlos darin herum und schaute nach draußen. Regen. »Willkommen in Südfrankreich«, rutschte es mir heraus.

»Es ist hier nicht umsonst so grün. Letztes Jahr in de Gers war alles gelb, weißt du noch? Da war es dir viel zu trocken.«

»Ja, ich weiß. Aber ich hasse Regen. Allmählich könnte es wirklich mal aufhören.« Ich sah Eric an, um seine Reaktion abzuschätzen, aber er war schon wieder von den Pages Jaunes in Beschlag genommen und machte sich Notizen auf der Rückseite eines Reklamezettels.

Ich spießte den letzten Rest Putenfleisch auf die Gabel und schaute nach draußen, zur gegenüberliegenden Straßenseite, wo gerade eine alte Frau mit einem Pudel aus der Boulangerie trat. Aus ihrer Einkaufstasche ragte eine Baguette. Sie schlurfte über das Trottoir davon, und ihr kleiner Hund lief tapfer neben ihr her.

»Entspann dich doch endlich mal, Simone.« Erics Stimme schien von ganz weit weg zu kommen. »Wir sind in Frankreich, zum Teufel noch mal. Laissez-faire. Warum hast du so wenig Vertrauen zu mir? Hab ich mich etwa jemals verschätzt bei solchen Sachen?«

Ich schüttelte bloß den Kopf und trank den letzten Schluck Wein.

Er meinte es ernst. Eric glaubte an die ganze Sache, das musste ich zugeben. Er lief nicht bloß einem Traum hinterher, sondern er glaubte tatsächlich daran.

Und ich stand ganz und gar hinter ihm. Warum? Ich weiß es nicht. Meine Freundinnen fanden es mutig, dass ich diesen Schritt wagte. Mumm, Courage, Mut, solche Worte fanden sie dafür. Ich selbst kam mir weit weniger heldenhaft vor. Eigentlich hatte ich kaum darüber nachgedacht. Eine unbesonnene Entscheidung, getroffen unter einer warmen Maisonne, auf einem Bett aus Gras und Blumen, und abgelöscht mit einer halben Flasche gutem Bordeaux.

Eine durchdachte Entscheidung? Nein. Eine mutige? Erst recht nicht. Ich bin aus Feigheit mitgegangen, vielleicht sogar aus Faulheit. Für Frauen wie mich ist die Ehe eine extrem praktische Angelegenheit.

Eric war fürs Denken zuständig, in diese Rolle war er hineingewachsen. Außerdem waren bei ihm Gehirn und Mundwerk perfekt koordiniert. Er sprach vier Sprachen fließend. Er war umgänglich, freundlich, optimistisch, und vor allem war er liebevoll. Das waren aber längst noch nicht alle positiven Eigenschaften, die er besaß. Er hatte so viele, dass er einen Großhandel damit hätte aufmachen können.

Ich wüsste nicht zu sagen, welches wesentliche Element dagegen ich in unsere Beziehung eingebracht hätte. Stabilität vielleicht. Langeweile.

Ehre, wem Ehre gebührt.

3

Isabelles schulterlanges Haar hing ihr in Form zweier in Auflösung begriffener Zöpfe über die Schultern. Bastian musste auch dringend mal wieder zum Friseur. Sein dunkles, strubbeliges Haar reichte ihm schon bis über die Ohren.

Ich hatte erwartet, dass sie sich an mir festklammern würden, ganz beeindruckt von unserem neuen Haus, von der Umgebung und dem vielen Platz, aber weit gefehlt. Kaum hatten sie sich von den Autogurten befreit, stoben sie schon johlend durch die Flure. Bastian machte Gespenstergeräusche, und Isabelle stieß kleine Schreie aus. Sie waren völlig aus dem Häuschen.

»Wir sind in Frankreich!«, hörte ich Isabelle rufen. »Frankreich, Frankreich, Frankreich!«

»Voll cool.«

»Das wird mein Zimmer!«

»Nein, meins!«

»Wo ist denn das Schwimmbad?«

»Das gibt’s noch gar nicht, du Dumpfbacke, das muss Papa doch erst bauen.«

Ben, mein hochgeschätzter Schwager, der immer aussah wie ein pensionierter Hausmeister, stand da, kratzte sich an seinem immer kahler werdenden Hinterkopf und sagte nun schon zum dreißigsten Mal: »Meine Güte, da hast du aber noch ganz schön was vor, Eric.« Er drehte sich zu mir um: »Und du auch, Simone. Ganz schön tapfer. Mein Ding wäre das nicht.«

Ellen stand neben ihm. Sie sah erschöpft aus. Die Reise hatte fast dreizehn statt zehn Stunden gedauert, weil Ben irgendwo in Belgien falsch abgebogen war und das erst nach hundert Kilometern zugegeben hatte. Ein Teil des Autobahnrings um Paris war wegen Straßenarbeiten gesperrt gewesen, und so waren sie im Zentrum gelandet, wo der Verkehr geradezu hoffnungslos gewesen war. Kurz, die Reise war nicht gerade reibungslos verlaufen.

»Schön ist es hier ja schon«, bemerkte Ellen. »Mit so viel Natur. Aber auch schwer zu finden. Die Straßen sehen alle gleich aus. Und nirgends gibt es Schilder.«

»Bist du sicher, dass du nicht doch noch einen Kaffee willst?«, fragte ich.

»Nein, Simone, vielen Dank«, sagte Ben. »Wir lassen euch schön allein hier. Ich habe auf dem Weg ein Hotel gesehen, ziemlich nahe an der Stadt, da fahren wir jetzt hin. Morgen früh geht’s ja schon wieder zurück, und ich will möglichst ausgeruht sein, wenn ich mich hinters Steuer setze.«

Wir gingen mit den beiden über das Grundstück. Sanft fiel der Regen in das Unkraut und sickerte durch den beigefarbenen Schotter in den Boden.

»Und was für ein schönes Haus!«, beeilte Ellen sich zu versichern, als sie pro forma noch schnell einen Blick darauf warf. »Wirklich wundervoll, mit den Steinen und der Treppe. Und dann dieser Turm, herrlich! Wir kommen bestimmt noch mal wieder, wenn es nächstes Jahr fertig ist, aber …«

»Ihr habt noch ganz schön was vor«, eilte Ben ihr zu Hilfe.

Ich rang mir ein Lächeln ab.

Keine Stunde war seit ihrer Ankunft vergangen, da standen wir schon wieder bei der Wagenspur, die zur Straße führte, und winkten Ben und Ellen in ihrem grünen Toyota nach, bis sie außer Sicht waren.

Die Dämmerung war angebrochen. Der Himmel nahm diverse Orangetöne an, und überall waren zirpende Grillen zu hören. Überwältigend.

Vom Haus wehten die Kinderstimmen herüber, fröhliches Gelächter. Dann kamen Bastian und Isabelle übermütig und voller Tatendrang nach draußen gerannt.

»Kommt mal her«, sagte ich, ging in die Hocke und drückte links und rechts je ein Kind kräftig an mich. »Hat’s euch gefallen bei Onkel Ben und Tante Ellen?«

»Ja, super«, antwortete Bastian, »wir durften selbst entscheiden, was wir essen wollten.«

»Und wann wir ins Bett wollten!«

»Und was habt ihr gegessen?«, fragte ich.

»Pfannkuchen mit Marmelade, Pommes frites …«

»Schokolade!«, warf Isabelle ein.

»Freut ihr euch denn auch, dass ihr jetzt wieder bei uns seid?«

»Doch, natürlich«, sagte Bastian plötzlich ganz ernst. Er sah zum Haus hinüber, ich folgte seinem Blick. Mit dem hohen Turm auf der rechten Seite hob sich das Gebäude immens groß und dunkel von dem nunmehr purpurfarbenen Himmel ab.

Es hatte den Anschein, als hielten die Grillen kurz in ihrem Zirpen inne.

»Bleiben wir hier wohnen, Mama?«, fragte Isabelle schüchtern.

»Ja, mein Schatz. Hier bleiben wir wohnen. Das hier wird unser neues Haus. Gefällt es dir? Ein richtiges Schloss, was?«

Isabelle hörte nicht zu. »Müssen wir dann Französisch reden? Fleur und soleil?«

»Französisch ist doof«, sagte Bastian.

»Ja, Schatz, wir müssen Französisch sprechen. Aber nicht zu Hause, das ist nicht nötig. Zu Hause sprechen wir schön weiter Niederländisch, wie wir es gewohnt sind. Papa hat sogar eine Satellitenschüssel aufgebaut, damit ihr niederländisches Fernsehen gucken könnt. Zoop und SpongeBob.«

»Wann müssen wir in die Schule?«

»Ab Donnerstag, ihr könnt noch viermal ausschlafen.«

»So bald schon?«, rief Bastian.

»Und sprechen da alle … anders als wir?«, fragte Isabelle.

»In der Schule sprechen sie alle Französisch. Die anderen Kinder und die Lehrerin auch. Aber das lernt ihr bestimmt ganz schnell, und dann könnt ihr noch vor Weihnachten besser Französisch sprechen als Papa und Mama. Das geht ganz fix, sag ich euch.« Ich spulte die Weisheiten ab, die ich in irgendwelchen Internetforen gelesen hatte.

Isabelle fasste nach meiner Hand und schmiegte sich an mich.

Ich hatte einen Kloß im Hals.

»Madame?«, spricht der Polizist mich noch einmal an, als wäre er sich nicht sicher, ob ich ihn auch wirklich sehe und höre.

Verwirrt schaue ich ihm in die Augen, suche darin Wärme, vielleicht auch Verbundenheit, zumindest aber Menschlichkeit. Routiniert schaut er zurück. Von seiner klammheimlichen Freude, oder was immer es war, ist nichts mehr übrig. Kein Mitleid, keine Wärme.

»Ich will meinen Mann anrufen«, sage ich.

Eric muss zutiefst beunruhigt sein. Heute Morgen hat er mit ansehen müssen, wie ich abgeführt wurde. Mit Handschellen über den Hof, flankiert von zwei bewaffneten Polizisten. Während das Polizeiauto die Zufahrt hinaufruckelte und ich durch die Heckscheibe verzweifelt zu Eric zurückblickte, sah ich die zunehmende Bestürzung in seinem Gesicht.

Zum Glück waren Isabelle und Bastian noch im Bett. »Das geht nicht«, entgegnet er. »Sie dürfen drei Tage lang keinen Kontakt zur Außenwelt haben. So ist es vorgeschrieben.«

Ich kneife die Augen zusammen, versuche, Ruhe zu bewahren.

»Aber mein Mann …«

»Je suis désolé – tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht helfen.«

Ein Anwalt, schießt es mir durch den Kopf. Eine Vertrauensperson, mit der ich reden kann und die hier frei ein und aus gehen darf. Jemand, den ich bitten könnte, Eric zu beruhigen und ihm zu sagen, dass ich ihn liebe, ihn und die Kinder.

Ich blicke auf. »Ich will einen Anwalt.« Es klingt genauso verzweifelt, wie ich auch tatsächlich bin.

Der Polizist schüttelt den Kopf. »Das geht erst nach dem Verhör, madame.«

4

Ich schaue oft in den Himmel. Tagsüber, wenn er von Flugzeugen durchkreuzt wird, wenn Wolken übers Land ziehen. Aber noch lieber nachts, wenn dort oben die zahllosen kleinen Lichter angehen, unfassbar, unerreichbar. Dann stelle ich mir vor, ein Teil von ihnen zu sein. Aufzusteigen und in den unendlichen Sphären millionenfach zu zerspringen. Es ist ein unerfüllbarer Wunsch, eine Sehnsucht.

Wenn die eigenen Erwartungen zu hoch sind, ist man von allem enttäuscht.

Der große Lichtblick des Tages bestand darin, dass die Kinder an ihrem ersten Schultag beim Abschied nicht zu heulen anfingen. Tapfer winkten sie mir, bevor sie in das Schulgebäude hineingingen, wo die Erwachsenen und die anderen Kinder sich in einer Sprache verständigten, die sie nicht beherrschten.

Der absolute Tiefpunkt des Tages war mein eigener Heulanfall, den ich auf dem Rückweg im Auto bekam. Ich wusste nicht einmal, warum ich eigentlich heulte. Weil ich so stolz auf sie war? Weil sie mir so leidtaten? Oder beides?

Die ganze erste Schulwoche über fand ich keine Ruhe. Ich musste quasi ständig an die beiden denken. Isabelle und Bastian in einer neuen Klasse mit einer fremden Lehrerin und fremden Kindern, von denen sie als wandelnde Sehenswürdigkeiten betrachtet wurden. Während sie ihrerseits kein Wort verstanden. Sie waren bestimmt unsicher und ängstlich. Diese Gedanken gingen mir den ganzen Tag über nicht aus dem Kopf, sodass ich mich keinen Augenblick lang entspannen konnte. Ich versuchte, immer in der Nähe des Telefons zu bleiben, für den Fall, dass der Schulleiter anriefe. Aber das Telefon blieb stumm. Auch in den nächsten Tagen und Wochen schlugen Bastian und Isabelle sich wacker. Obwohl Bastian gestern, als ich ihn in seine Jacke steckte, noch sagte, dass er seine Freunde so vermisste und bestimmt nie lernen würde, so zu reden wie die anderen Kinder in der Schule. Dafür hatten sie in der Pause auf dem Schulhof Fußball gespielt, was an seiner alten Schule in den Niederlanden nicht erlaubt gewesen war, und das hatte ihm gefallen. Außerdem hatte er mit anderen Kindern zusammen Eidechsen gefangen, von denen es im Mauerwerk der Schule unzählige gab.

Isabelle schien mit der neuen Situation so leicht zurechtzukommen, dass es fast schon unheimlich war. Die Schulbuntstifte waren genau richtig, meinte sie, und dazu gab es Hefte, in denen man Sachen einkringeln musste. Es gab sogar einen Computer. Und was die Lehrerin von ihr wollte, begriff sie auch so ungefähr. Sie machte einfach das nach, was die anderen Kinder auch machten.

Das Mittagessen, das es in der Schule gab, war eklig, darüber waren sie sich einig. Püriertes warmes Gemüse, ganz komisch, so eine Art Babykost, und die Spaghetti klebten ohne Ketchup aneinander. Mama konnte besser kochen als der Schulkoch.

Vor allem hatten sie ihre Schwierigkeiten damit, dass die französischen Schultage so lange dauerten, von neun bis halb fünf. Lediglich am Mittwoch hatten sie nachmittags frei.

Eric war jetzt jeden Tag am Haus beschäftigt. Ich sah, wie er sich mit Kabeln und Holz herumschlug und keine Ahnung hatte, was er genau damit anstellen sollte. Ich hatte mir alle Mühe gegeben mitzudenken, ja sogar ihm zu helfen, aber wie man Fensterrahmen ausmaß oder Balken ersetzte, die hoch oben im Dachfirst von einer Seite des Hauses zur anderen verliefen, wusste ich genauso wenig wie er. Und beide trauten wir uns nicht aufs Dach, um die Ziegel zurechtzurücken.

Zu zweit schafften wir es nicht. Wir taten unser Bestes, aber es ging einfach nicht.

Ich gab mir Mühe, trotzdem nicht ganz untätig zu bleiben. Ich hatte versucht, den Wohnwagen ein bisschen nett einzurichten, für ein wenig Gemütlichkeit zu sorgen. Wir hatten die Tiefkühltruhe und den Kühlschrank aus dem Überseecontainer heraus und in die trockene Hälfte der Küche geschleppt. Eric hatte einen Gaskocher mit vier Flammen und eine Metallplatte gekauft, und beides befand sich jetzt auf einem alten Tisch, den wir im Keller gefunden hatten. Daneben stand eine grüne, schwere Gasflasche auf dem Boden, von der aus ein Schlauch zu dem Gaskocher führte. Schräg gegenüber stand die Waschmaschine, daneben der Trockner. Unser Wasser, das hier so stark nach Chlor roch und so kalkhaltig war, dass die kleine Warnlampe der Kaffeemaschine tagtäglich zu blinken anfing, holte ich aus dem Hahn auf der anderen Seite des Raums. Dort befand sich ein tiefes Spülbecken von den Ausmaßen eines kleinen Sitzbads, in dem ich den Abwasch erledigte.

Das Badezimmer im ersten Stock benutzten wir so gut wie gar nicht. Warmes Wasser gab es dort noch keines. Es stand ein Boiler im Keller, aber Eric traute sich nicht, ihn in Betrieb zu nehmen. Ein Mann, mit dem er am Morgen in der Bäckerei kurz gesprochen hatte, kannte einen Monteur, der etwas von Heizkesseln verstand. Den würde er bei uns vorbeischicken, um zu kontrollieren, ob unser Boiler – wie wir vermuteten – eine tickende Zeitbombe war oder doch noch ganz brauchbar.

Ich sehnte mich wirklich über alle Maßen nach einem Bad oder zumindest einer Dusche. Es war heiß in dieser ersten Septemberwoche, der Schweiß klebte mir am Körper.

Und ich fragte mich immer öfter, was ich hier eigentlich tat und ob ich nicht allmählich masochistische Züge entwickelte.

5

Die Stimmung in unserem Haushalt hatte sich verändert, seit Eric gestern in dem großen Supermarkt in der Stadt jemanden kennengelernt hatte. Einen Belgier namens Peter, der vor sieben Jahren seinem Heimatland Ade gesagt hatte und hierhergezogen war. Genau wie wir hatte er sich von der Natur, der Weitläufigkeit, den bezahlbaren Preisen der Landhäuser und dem Klima angezogen gefühlt, und genau wie wir war er bei den Bauunternehmern und Handwerkern auf eine Mauer aus Desinteresse oder auf übervolle Terminkalender gestoßen.

Peter hatte die Marktlücke erkannt und füllte sie nun bereits seit fünf Jahren selbst. Nicht ohne Erfolg, wie Eric berichtete. Peter hatte vierzig Leute, die für ihn arbeiteten und nichts anderes taten als Höfe, Landhäuser und Schlösser für Ausländer wie uns in Schuss zu bringen. Belgier, gelegentlich auch Deutsche sowie sehr viele Briten und Niederländer mit einem Traum vor Augen und zwei linken Händen.

Er besaß inzwischen einen ziemlich neuen Landrover und wohnte in ganz fantastischer Lage, hatte er Eric erzählt, zwanzig Kilometer von uns entfernt, zusammen mit seiner Freundin.

Morgen würde er bei uns vorbeikommen. Und er ging davon aus, dass er in Kürze irgendwo anders Leute abziehen könnte, um bei uns zumindest einen Anfang zu machen, damit wir wenigstens schon einziehen konnten.

Es war gut zu wissen, dass endlich etwas passieren würde, dass unser Haus in Kürze nicht mehr nur unser Problem wäre, sondern dass auch andere Leute sich dafür verantwortlich fühlen würden. Sehnsüchtig wartete ich auf diesen Peter.

Weil der Boiler immer noch nicht funktionierte, waren wir gestern Abend zu einer Autobahn-Raststätte duschen gegangen. Für ein paar Euro konnte man dort minutenlang unter dem warmen Wasserstrahl stehen.

Das hatte uns allen gutgetan.

Als wir zurückkamen, erwartete uns der Monteur, den man Eric in der Bäckerei empfohlen hatte. Ein blauer Peugeot 407 stand vor dem Torbogen geparkt. Nach einer Stunde Herumgefriemel hatte der Mann unseren Boiler in Gang gebracht. Die befürchteten Explosionen waren ausgeblieben. Das Ding tuckerte zwar laut vor sich hin, und es stand eine leere Konservenbüchse darunter, um das Wasser aufzufangen, das heraustropfte. Aber zumindest mussten wir nicht mehr zur Autobahnraststätte, sondern konnten in dem alten Bad in der ersten Etage duschen.

Damit sah alles schon viel besser aus.

Ich ging durch die Diele nach draußen und reckte mich. Die Septembersonne war durchgebrochen und erwärmte nach und nach die feuchte Landschaft. Eric hatte das Unkraut im Hof abgemäht, nur vereinzelt lugten noch junge Grashalme hervor. Vögel und Grillen waren zu hören, sonst war alles ganz still und friedlich.

Ich ging auf den leeren Torbogen zu, eine Konstruktion aus großen, beigefarbenen Kalksteinen, durch die man auf den Hof gelangte. Eidechsen, die sich an der rauen Oberfläche festklammerten, streckten die Köpfe vor und wärmten sich in der Sonne. Als ich durch den Bogen hindurchging, verschwanden sie blitzschnell in den Mauerritzen.

Das Schönste an unserem neuen Zuhause war nicht einmal das Haus selbst, sondern das, was in den Maklerblättchen als vue panoramique angepriesen wurde. Es gab mehr kleine Gipfel, als ich zählen konnte. Ich ließ den Blick darüber schweifen, während ich vom Hof zu dem kleinen See hinunterging. Irgendwo in der Ferne tauchte inmitten von all dem Grün ein weißer Kirchturm auf. Noch etwas weiter entfernt sah ich verschwommen die Konturen eines Schlosses. Hoch über mir glitten große Raubvögel durch die Luft.

Ich drehte mich zum Haus um. Von der Sonne beschienen sah es jetzt freundlicher aus als zuvor. Ich versuchte mir vorzustellen, wie es wohl mit Fenstern und fröhlichen blauen Fensterläden aussehen würde. Mit Blumentöpfen voller rosa und roter Hängegeranien. Wenn der Hof nicht krumm und schief wäre wie jetzt, von Gras und Unkraut überwuchert, sondern schön ebenerdig, mit breiten Außentreppen, beigefarbenem Schotter, blau lackierten Blumenkübeln und einem Springbrunnen oder einer Wasserpumpe. Nicht zu vergessen einer steinernen Bank, auf der sich Gäste, die in der hiesigen Stille den Stress von sich abfallen lassen wollten, niederlassen konnten, um den Blick auf die Hügel zu genießen.

Zum ersten Mal seit Mai war ich wieder in der Lage, mir das bildlich vorzustellen.

Das Haus fing wieder an zu leben.

6

Von Korsen heißt es, dass sie, wenn sie einen Weg anlegen möchten, einen Esel vorangehen lassen. Die Hände in den Hosentaschen vergraben geht der Bauer hinter seinem Lasttier her. Auf der Strecke, die der Esel sich aussucht, wird der Weg angelegt. Es ist eine wenig schmeichelhafte Geschichte, die die angebliche Faulheit und Passivität der Inselbewohner zum Ausdruck bringen soll.

Er hieß Peter Vandamme, war sprachgewandt und wirkte auf den ersten Blick wie Anfang vierzig, war aber wohl doch ein bisschen älter. Er hatte braune Augen, genau wie Eric, und leicht lockiges, ergrauendes, kurz geschnittenes Haar. Dazu ein ovales Gesicht mit markanten Zügen. Peter garnierte seine Monologe mit französischen Ausdrücken, zwinkerte uns zu, gestikulierte viel und machte überhaupt den Eindruck, als käme er überall zurecht und hätte sich auch in Frankreich schon ziemlich gut eingelebt.

Peter war genau der rettende Engel, auf den ich gewartet hatte. Jemand, der Ahnung von Holz, Steinen und Zement hatte.

Unser Haus war anscheinend in gar nicht so schlechtem Zustand.

»Ein Haus mit Charme«, sagte er immer wieder. »Mit einer Menge Charme. Da habt ihr einen guten Fang gemacht. Es gibt nicht mehr viele davon, und es werden immer weniger.«

Wir gingen zusammen durchs Haus, und er kritzelte alles Mögliche auf einen Ringblock. Eine Einkaufsliste für den örtlichen Baumarkt und den Sandlieferanten. Die Sachen zu besorgen, überließ er Eric. Gerüste und sonstiges Arbeitsmaterial würde er selbst mitbringen. Und Arbeiter, vielleicht sechs, sieben Mann.

»Am Montag fangen wir an«, sagte Peter. »Wir arbeiten bis acht Uhr durch. Mit einer Pause zwischen zwölf und zwei.« Er wandte sich an mich. »Kannst du kochen?«

Stammelnd brachte ich eine Art von Bestätigung heraus.

»Meine Jungs sind gutes Essen gewöhnt. Darauf bestehe ich auch. Abwechslungsreich, gesund, mit viel Eiweiß und vor allem Kohlehydraten. Sie arbeiten hart. Sie brauchen gutes Essen, und sie verdienen es.«

Kurz wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Darauf war ich nicht vorbereitet. Für meine Karriere als Küchenfee hatte ich bislang noch nicht sonderlich viel getan. Das hatte ich mir aufgespart für später, wenn ich alle Zeit der Welt hätte. Und eine Luxusküche.

Ich wurde von leichter Panik ergriffen. Fing an nachzurechnen. Acht hungrige Männer, zusammen mit Eric und mir also zehn erwachsene Menschen. Ein Gaskocher mit vier Flammen, ein Minikühlschrank und eine Tiefkühltruhe.

Ich musste einkaufen. Einen Plan machen. Rezepte zusammensuchen.

Und das alles vor Montag.

»Bis zum Winter haben wir das dicht«, sagte Peter nun wieder zu Eric. »Zwei Monate, höchstens drei, dann könnt ihr rein.«

»Und der Teil mit dem Hotel?«

»Das ist noch die wenigste Arbeit. Erst müssen das Dach, die Balken und die Böden in Ordnung gebracht werden, und natürlich die Elektro- und Wasserleitungen. Der Rest geht dann ganz schnell. Fenster und Innenwände sind keine große Sache.«

So, wie Peter redete, hörte es sich ganz einfach an. Peter sagte genau das, was man selbst hören wollte, fiel mir auf. Das war wahrscheinlich seine Stärke. Vielleicht hatte er Recht, und es war tatsächlich alles ganz einfach.

Wir winkten ihm nach, als er in seinem dunkelgrünen Landrover davonfuhr. Eric stand neben mir, eine Hand auf meiner Schulter. »Siehst du?«, meinte er. »Ich hab doch gesagt, dass alles gut wird. Schon verrückt, was? Dass man so jemanden einfach an der Käsetheke im Supermarkt trifft.«

Während Eric zum Haus ging, hob ich den Blick. Der Himmel war blau und wolkenlos. Ein Flugzeug durchkreuzte das Blau. Hören konnte ich es nicht, nur sehen. Ein glänzender Silberpunkt mit weißem, schnurgeradem Schweif, der immer mehr zerfaserte und sich schließlich auflöste. Am liebsten hätte ich mich auf den Rücken gelegt. Flach auf den Boden, ins Gras. Nur noch den weißen Streifen am Himmel anstarren und im Unkraut die Arme ausbreiten wie ein Schmetterling.

Stattdessen folgte ich Eric.

Eigentlich tat ich genau das, was ich schon seit dreizehn Jahren tat. Dem sicheren Weg folgen, den Eric mir wies.

Eric war mein Esel.

7

Montagmorgen, halb zehn. Ich hatte die Kinder zur Schule gebracht und stieg aus dem Auto. Direkt hinter dem Torbogen standen drei weiße Lieferwagen auf dem Hof. Sie waren voller Kratzer und Beulen. Die seitlichen Schiebetüren standen offen, sodass man hineinschauen konnte: Geräte, Seile und Werkzeugkisten. Überall liefen Leute herum. Sie hatten Arbeitskleidung an, T-Shirts mit Reklameslogans, ausgewaschene Jeans oder durchlöcherte Trainingshosen. Um die Hüften trugen sie Ledergurte mit Hämmern, Schraubenziehern und Maßbändern. Irgendwo lief ein Radio, das sich große Mühe gab, den ganzen Lärm zu übertönen. Sowohl draußen als auch drinnen wurden Gerüste aufgebaut, die bis unters Dach reichten.

Peter gab seine Anweisungen. Es vermittelte mir ein gutes Gefühl, dass nun wirklich etwas passierte, und Peters energische Art, seine Leute, die auf seine Anweisungen prompt reagierten, zu koordinieren, flößte mir Zutrauen ein. Eric und er standen da und besprachen etwas, wobei sie mit den Fingern aufs Dach zeigten.

Ich hatte hier nichts weiter zu tun und beschloss, mich lieber nützlich zu machen, indem ich frische Baguettes und Salat besorgte. Ich stieg in den Volvo, kontrollierte, ob ich mein Portemonnaie dabeihatte, und schnallte mich an.

Gerade wollte ich den Wagen anlassen, als mich ein lauter Knall erschreckte: Eric. Er stand neben dem Auto und hatte mit der flachen Hand auf das Dach geschlagen.

Ich ließ das Fenster herunter.

»Simone, das geht nicht.«

»Was geht nicht?«

»Dass du dich einfach davonschleichst, ohne dich vorgestellt zu haben.«

Davonschleichen?

»Ich schleiche mich nicht davon, ich fahre einkaufen.«

»Die Jungs haben mich gerade gefragt, wo denn meine Frau ist. Ich hab gesagt, ich würde dich mit ihnen bekannt machen, wenn du aus dem Dorf zurück bist. Aber kaum sehe ich dich aus dem Augenwinkel ankommen, da willst du schon wieder los. Benimm dich doch mal ein bisschen sozial, stell dich vor!«

Ich spähte an Eric vorbei in den Hof. Ein paar Männer schauten neugierig zu uns herüber.

»Oh. Tut mir leid.«

Ich stieg aus und ging mit Eric zusammen auf den Hof, woraufhin sie plötzlich aus allen Himmelsrichtungen auf uns zukamen. Sie waren unterschiedlich alt. Manche bekamen schon graue Haare, andere waren noch jung, etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre. Sie lächelten freundlich. Ich schüttelte Hände, nannte meinen Namen, fand mich selbst ziemlich lächerlich, weil ich immer wieder dasselbe sagte, und kam mir als einzige Frau zwischen lauter Männern etwas komisch vor. Ich arbeitete mich reihum vor. Ein Mann mit zerfurchtem Gesicht, der an der einen Hand bloß drei Finger hatte und Louis hieß. Ein blonder Typ von etwa zwanzig mit einem Piercing in der Augenbraue und einem Tattoo auf der rechten Schulter, Bruno. Dann Antoine, um die fünfunddreißig, mit dunklen, fröhlichen Augen, femininen Gesichtszügen und ebensolcher Gestik. Arnaud, der am ältesten aussah, bereits grau war, einen Schnurrbart trug und Hornhaut an den Händen hatte. Ich hatte noch nie ein gutes Namensgedächtnis besessen, es ging alles zu schnell. Ich hoffte nur, dass ich sie mir im Laufe der Zeit noch einprägen würde. Nummer Fünf hieß Pierre-Antoine: ein dunkler, spanischer Typ mit pechschwarzem Haar.

Der Letzte war etwas größer als ich und trug eine verschlissene Trainingshose, die so weit abgesackt war, dass man den Rand seines Slips sehen konnte. Flacher Bauch, junge, glatte Haut, breite Schultern. Als ich ihm die Hand gab, fiel mir sofort der verwegene Blick auf, mit dem er mich zu durchbohren schien. Schlagartig wurde mir seine körperliche Nähe bewusst, diese ungenierte Männlichkeit seines nackten Oberkörpers. Er stellte sich als Michel vor.

Ein Vakuum entstand.

Einer von den anderen löste die Spannung, indem er laut zu lachen anfing und Michel freundschaftlich in die Seite stieß. Dieser ließ meine Hand los und sagte schnell irgendetwas, das ich nicht verstand, ihm aber den Beifall seiner Kollegen eintrug. Ein paar von ihnen grinsten.

Peter kam zu uns. Bevor ich noch durchschaut hatte, was vor sich ging, küsste er mich auf beide Wangen, knuffte mich in die Schulter und gebot den Männern mit einer Geste, wieder an ihre Arbeit zurückzukehren. Kurz kam er mir vor wie ein Zirkusdompteur, die Männer gehorchten noch dem kleinsten seiner Winke. Sie waren offensichtlich gut aufeinander eingespielt, Peter und seine Mannschaft. Ein beispielhafter Gruppenzusammenhalt.

»Das sind deine Kostgänger«, sagte Peter mit breitem Grinsen, aber auch mit einem belehrenden Unterton, der mir nicht entging. »Simone, Mädchen, nicht vergessen: Arbeitskräfte werden hier überall gesucht, und wir gehen immer am liebsten dorthin, wo das Essen und die Atmosphäre am besten sind.«

Ich rang mir ein Lächeln ab und murmelte: »Könnt ihr … ich meine, ist das mit dem Essen wirklich so wichtig?«

Peter grinste mich breit an. »Wir sind hier in Frankreich, nicht in den Niederlanden. Hier wird hart gearbeitet, aber man versteht auch zu leben. Eine reichhaltige Mahlzeit, Zeit für gute Gespräche, das ist nicht nur Beiwerk, sondern eine Notwendigkeit.« Peter deutete mit dem Kinn auf seine Leute. »Vergiss nicht, ihnen jeden Tag die Hand zu geben, morgens, wenn sie kommen, aber auch abends, wenn sie nach Hause gehen. Höflichkeit steht hier hoch im Kurs. Zeig Interesse, bereite ihnen ein ordentliches Essen. Das wissen sie zu schätzen. Ich übrigens auch. Wir alle hier. Wenn du aus den Niederlanden kommst, ist das schon mal gar nicht gut: rücksichtslos, unhöflich, zu direkt, zu laut und kulinarisch minderbemittelt. Wenn du es schaffst, den Leuten zu beweisen, dass für dich das Gegenteil gilt, kommst du hier gut durch. Dann tragen sie dich innerhalb einer Woche auf Händen.«

Ich starrte ihn an, und mir wurde klar, dass ich jetzt irgendetwas erwidern musste. Etwas Intelligentes. Mir fiel nichts ein.

Mit einem Nicken verabschiedete sich Peter und ging ins Haus.

Ich sah mich nach Eric um, aber er war nirgends zu entdecken. Ich wollte jetzt nur noch weg hier, ins Auto steigen.

Im Vorbeigehen sah ich Michel auf einem Gerüst stehen. Sein von der Sonne leicht gebräunter Körper sah kräftig und muskulös aus. Ein Bild von einem Mann.

Unerhört schön.

Er sah mir direkt in die Augen. Ich nickte ihm kurz zu, rang mir ein Lächeln ab und ging schnell weiter, in der Hoffnung, nicht allzu viel von meinen Gedanken verraten zu haben.

8

Menschen lernen genauso wie Tiere. Das Grundprinzip ist einfach, eigentlich sogar sehr einfach. Was positive Gefühle auslöst, wird wiederholt, fortgeführt oder sogar verstärkt. Andersherum gilt dasselbe: Was negative Gefühle auslöst, wird nach Möglichkeit vermieden, man unterlässt es ganz oder schwächt es ab.

Theoretisch habe ich alles verstanden.

»Und, gefällt es dir dort?« Miranda hatte einen Mann mit Bierbauch, zwei Kinder und ein immer schön ordentlich aufgeräumtes Haus.

Ihre Stimme klang so nahe, als stünde sie direkt neben mir.

»Es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig«, sagte ich, während ich die Pasta umrührte, das Telefon zwischen Ohr und Schulter geklemmt. »In das Haus selbst konnten wir noch nicht einziehen. Aber die Gegend ist sehr schön.«

»Ich habe eine Neuigkeit für dich«, unterbrach sie mich. »Hannah hat beschlossen, ihren Mann zu verlassen. Sie hat ihn gegen einen Typen mit einem Strumpfladen eingetauscht. Els hat das heute Morgen erzählt, als wir vor der Schule standen. Sie lässt ihre Kinder immer bei Fred, und jetzt hat er ein Problem, denn er muss ja schließlich zur Arbeit. Das ist gerade das große Thema, über das alle reden.«

Vergeblich versuchte ich, aus dem kochenden Wasser einen Spaghettifaden herauszufischen, der immer wieder von der Gabel glitt.

»… und dann ist er um drei Uhr nachts nach Hause gekommen. Na, du kannst dir ja wohl vorstellen, was sie daraufhin gemacht hat …«

Geschrei im Hintergrund. In dem Lärm lag etwas Forderndes. Mirandas Kinder, ein Junge von fünf und ein Mädchen von sieben Jahren, waren mal wieder in einen Kleinkrieg verwickelt. Kurz blitzte Mirandas Wohnzimmer vor meinem geistigen Auge auf. Eine Wohnung mit viel Tageslicht und schöner Sonne im Zimmer, in einem Neubauviertel mit noch jungen Bäumen am Rand der breiten Straße, die zu beiden Seiten von Garagenauffahrten gesäumt war. Möbel aus dem Wehkamp-Katalog, weil man die abbezahlen konnte. Mit Magneten am Kühlschrank befestigte Kinderzeichnungen. Auf dem Couchtisch ein frischer Blumenstrauß, aus den Sonderangeboten der Woche im Supermarkt.

Vor gar nicht so langer Zeit hatte meine eigene Welt noch genauso ausgesehen. Ich schaute von der Küche durch die Diele nach draußen, wo eine grelle Sonne schien und die Arbeiter hin und her liefen, und mir wurde bewusst, wie sehr sich mein tägliches Leben schon allein dadurch geändert hatte, dass wir in ein anderes Land gezogen waren. Aus dem linken Flügel des Hauses kamen ein ohrenbetäubendes Gehämmer und Bohrergeräusche, teils noch übertönt vom Geplärr des Radios. Französischer Pop, Soul-Balladen, Rockmusik. Irgendjemand sang aus voller Brust mit.

»… also habe ich ihr gesagt, dass sie doch mal Jan anrufen soll. Das hat sie dann auch getan. Und rate mal, was der gesagt hat? Pass auf, er hat gesagt …«

Endlich war es mir gelungen, einen Spaghettifaden um die Gabel zu wickeln. Ich pustete auf das Ende und biss ein Stück mit den Zähnen ab. Perfekt. Ein klein wenig weicher als al dente.

»Ich muss auflegen«, unterbrach ich Mirandas Monolog. »Ich rufe später noch mal an.«

Für eine große Gruppe von Menschen zu kochen war um einiges schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte.

Ich goss die Pasta in ein Abtropfsieb, tat ein bisschen grobkörniges Meersalz dazu und schüttelte das Ganze noch einmal durch, um das Salz unterzumischen. Eine Schale mit Salat – Eichblattsalat, Feldsalat, Cocktailtomaten und klein geschnittene Schalotten mit einem Dressing aus Olivenöl, Essig und Basilikum – stand bereits fertig im Kühlschrank. Ich ließ die glibberigen Pastafäden in zwei Tonschalen gleiten und sprenkelte etwas Olivenöl darüber. Verteilte dann noch ein Pfund gebratener Speckwürfel, ein paar kleingehackte Basilikumblätter und geröstete Pinienkerne darüber.

Auf dem Tisch neben dem Gaskocher lagen Baguettes, die ich beim Bäcker hier vor Ort gekauft hatte. Ich nahm einen Port Salut, einen Camembert und ein Päckchen Butter mit Meersalz aus dem Kühlschrank und legte diese auf ein Extra-Tablett.

Heiße Pasta, gesunder Salat, Käse und Brot. Es sah festlich aus. Hoffentlich reichte es auch für alle.

Die Jungs, wie Eric sie inzwischen immer nannte, waren nun schon vier Tage bei der Arbeit und hatten wahrlich Berge versetzt. Michel war weder gestern noch heute dabei gewesen. Sonderbarerweise reagierte ich darauf mit zwiespältigen Gefühlen, enttäuscht und erleichtert zugleich. Seine Abwesenheit ließ mich etwas freier atmen, denn in den letzten Tagen war mir schmerzhaft bewusst geworden, dass ich mich in seiner Gegenwart nur mit Mühe normal benehmen konnte.

Michel schien seinem Gegenüber stets direkt in die Augen zu sehen. Die Verwegenheit, die dabei in seinem Blick lag, machte mich nervös, genau wie seine ebenmäßigen Gesichtszüge und sein imposanter Körper. Vor dreizehn Jahren, vor meiner Ehe mit Eric, hätte ich sehr stark auf solche Anziehungskräfte in meiner unmittelbaren Umgebung reagiert, hätte das Entdeckte weiter erkunden und vertiefen wollen. Aber jetzt, in dieser Situation, wirkte es verstörend. Provozierend. Insofern traf es sich gut, dass er heute nicht da war, und vermutlich wäre es für alle am besten, wenn er überhaupt nicht mehr auftauchte.

Ich stellte die Teller auf ein Tablett, legte Messer und Gabeln dazu und ging nach draußen.