9,99 €

Mehr erfahren.

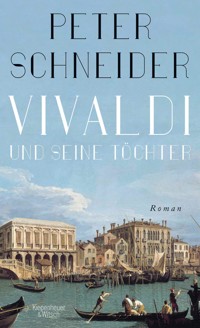

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vivaldis unerhörte Geschichte. Zu Lebzeiten war er eine Berühmtheit, heute zählen seine Kompositionen zu den meistgespielten weltweit. In der Zwischenzeit aber war Antonio Vivaldis Werk bis zu seiner Wiederentdeckung vor 100 Jahren komplett vergessen. In diesem virtuosen Roman erzählt Peter Schneider die Geschichte des musikalischen Visionärs und begnadeten Lehrers. Peter Schneider begibt sich auf die Spur des geweihten Priesters und Musikers im barocken Venedig. Und was er dabei entdeckt, ist ein nahezu unbekanntes Werk des Maestros: Sein ganzes Leben lang hat der »prete rosso« an einem Waisenhaus gearbeitet und mit den musikalisch begabten Mädchen das erste Frauenorchester Europas gegründet. Für sie schrieb er einen großen Teil seiner Konzerte, mit ihnen brachte er sie zur Aufführung.Peter Schneider zeigt sich als umsichtiger Erzähler, der der Versuchung der Fiktion nie ganz erliegt, sondern immer wieder fragend bleibt und seine Recherche miterzählt. »Vivaldi und seine Töchter« porträtiert den Komponisten als Mann seiner Zeit, der sich gegen die Verdächtigungen der Kirche, aber auch gegen seine eigenen Versuchungen zu behaupten hat. Seine »amicizia« mit der jungen Sängerin Anna Girò wird zum Stein des Anstoßes und zur Quelle seiner Inspiration.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Peter Schneider

Vivaldi und seine Töchter

Roman eines Lebens

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Rebellion und Wahn« (2008), »Der Mauerspringer« (1982), »Die Lieben meiner Mutter« (2013) und »Club der Unentwegten« (2017). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D. C. Er lebt in Berlin.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Zu Lebzeiten war er eine Berühmtheit, heute zählen seine Kompositionen zu dem meistgespielten weltweit. Zuvor aber war Antonio Vivaldis Werk bis zu seiner Wiederentdeckung vor 100 Jahren komplett vergessen. In diesem virtuosen Roman erzählt Peter Schneider die Geschichte des musikalischen Visionärs und begnadeten Lehrers.

Venedig im frühen 18. Jahrhundert: Korruption und Prostitution grassieren, der Karneval spiegelt die dekadente Gesellschaft, auf den Bühnen wird gerade die Oper als Massenspektakel erfunden. Und mitten drin: ein rothaariger Priester namens Vivaldi, unterwegs zu seiner eigentlichen Bestimmung. Peter Schneider begibt sich auf die Spur des Komponisten und entdeckt ein nahezu unbekanntes, großartiges Werk des Maestros: Sein ganzes Leben lang hat der »prete rosso« an einem Waisenhaus gearbeitet und aus den musikalisch begabten Mädchen das erste Frauenorchester Europas geformt. Für sie schrieb er einen großen Teil seiner Konzerte, mit ihnen brachte er sie zur Aufführung. Peter Schneider zeigt Vivaldi als Mann seiner Zeit, der sich gegen die Verdächtigungen der Kirche, aber auch gegen seine eigenen Versuchungen zu behaupten hat. Seine ›amicizia‹ mit der jungen Sängerin Anna Girò wird zum Stein des Anstoßes und zur Quelle seiner Inspiration.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Vorspiel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

Nachspiel

Meine Quellen

Glossar

Für Michael Ballhaus

Vorspiel

Der Kameramann Michael Ballhaus gab den ersten Anstoß zu meiner Recherche über Leben und Werk von Antonio Vivaldi. Solange er noch sehen könne, sagte Ballhaus leichthin, wolle er noch ein paar schöne Film-Bilder zu der Musik von Vivaldi machen; er habe sie bereits im Kopf.

Ich wusste von Ballhaus’ unheilbarer Augenkrankheit, die zur Blindheit führen würde. Er hatte die besten Spezialisten der Welt konsultiert, aber niemand konnte ihm Hoffnung auf Heilung machen oder auch nur sagen, wann er das Augenlicht verlieren würde. Seine Einladung, ein Drehbuch über Vivaldis Leben zu schreiben, war ein Vorschlag, zu dem ich nicht Nein sagen konnte.

Der Name rief sofort Erinnerungen bei mir wach. Als Schüler hatte ich die leichteren Konzerte von ihm gespielt. Geübt hatte ich sie oft in einem leeren Klassenzimmer meines Gymnasiums und mit meinen Übungen, die in dem Raum wunderbar widerhallten, die Mädchen des Parallel-Gymnasiums angelockt. Weil es in den fünfziger Jahren im zerstörten Freiburg nicht genügend intakte Schulen gab, war unser gemischtes Gymnasium gezwungen, die Räume mit einem Mädchengymnasium zu teilen; im Wochenwechsel hatten die Schüler und Schülerinnen des Berthold-Gymnasiums und die Mädchen des Droste-Hülshoff-Gymnasiums entweder vormittags oder nachmittags Unterricht. Da stand ich also nach dem Vormittagsunterricht, wenn meine Klassenkameraden längst ins Schwimmbad oder zum Fußballplatz geradelt waren, mit meiner Geige in einem Klassenzimmer des roten Backsteingebäudes und füllte die Räume mit den Arpeggios eines Violinkonzertes von Vivaldi. Und tat so, als bemerkte ich die Mädchen nicht, die in der Pause die Tür öffneten, unter dem Türsturz stehen blieben und mir lauschten. Andere hatten ihre ersten Erfolge, weil sie gute Fußballspieler waren; ich hatte sie mit Vivaldi.

Michael Ballhaus war in Franken in einem Wandertheater aufgewachsen, das von seinem Vater geleitet wurde. Mit dieser Wanderbühne war die Familie über Land gezogen und hatte viele Stücke des Weltrepertoires gespielt, die man sonst in der Provinz nicht zu sehen bekam. Sie waren damit nicht reich geworden, aber das Wandertheater hat den Krieg und Nachkrieg auf dem Lande überlebt und spielt heute noch.

Mein Vater, Sohn eines Pfarrers, war Komponist und Dirigent und dem vorbestimmten Schicksal, ebenfalls Pfarrer zu werden, durch seinen virtuosen Umgang mit den Orgeltasten und -pedalen entkommen. Nach dem Krieg hatte er eine Stelle als erster Kapellmeister an der Freiburger Oper gefunden. Dort holte ich ihn oft nach der Schule ab. Der Mann an der Pforte des Künstlereingangs kannte den Jungen mit dem Schulranzen auf dem Rücken und dem Geigenkasten in der Hand und ließ ihn passieren. Er wusste, dass ich mich in den verwinkelten Gängen und Treppen, die nach oben führten, im Schlaf zurechtgefunden hätte. Leise öffnete ich eine der Türen ins Innere des Theaters. In den oberen Reihen setzte ich mich auf einen der mittleren Plätze des leeren Zuschauerraums, der ohne Beleuchtung unermesslich wirkte, und brauchte eine Weile, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Ich sah nichts als den Umriss meines Vaters über dem Orchestergraben und – vom Licht des Notenpults beleuchtet – seine Hände mit dem Taktstock in der rechten, die mit einem leichten Heben ein gewaltiges Tutti auslösen konnten. Und wenn er und das Orchester den Rhythmus gefunden hatten, rief die Bewegung seines Oberkörpers noch eine weitere Bewegung hervor: ein heftiges Rucken seines Kopfes, das seinen roten Haarschopf in die Stirn fallen ließ; konnte er jetzt überhaupt noch etwas sehen? Erst wenn er die Passage abbrach, warf er die Haare mit einer lässigen Bewegung der linken Hand zurück.

Das Opernprogramm der Freiburger Oper in den frühen fünfziger Jahren – ich kannte es auswendig, beinahe Takt für Takt.

Nach meinem Urteil und dem meiner Geschwister hatte unser Vater nicht den Erfolg, den er verdiente. Niemand zweifelte jedoch an seinem Talent, uns und alle, die ihm nahekamen, mit seiner Begeisterung für die Musik anzustecken.

Vivaldi wurde seiner roten Haare wegen prete rosso genannt. Erst als ich mit meinen Recherchen begann, fiel mir eine weitere Parallele zwischen ihm und meinem Vater auf: Er hatte wie Vivaldi an Asthma gelitten. Mein Vater war die Anfälle erst losgeworden, als er auf Drängen seiner jungen zweiten Frau, meiner Stiefmutter, seine feste Stellung am Theater kündigte und im Alter von knapp fünfzig Jahren eine zweite Karriere begann, die wir, seine vier halbwüchsigen musizierenden Kinder, als einen Verrat an seiner wahren Bestimmung empfanden. Er reiste von einer kleinen Provinzstadt im Umfeld Freiburgs zur nächsten, um das Referendariat im Lehrfach Musik abzuschließen, machte das Staatsexamen in diesem Fach und brachte es schließlich zum Professor für Musikpädagogik an der Freiburger Hochschule für Musik. Nach seiner Kündigung an der Oper gründete er eine Orchestergesellschaft in Freiburg und in dem nahen Städtchen Staufen ein Barockfestival, das zu einer festen Einrichtung geworden ist. Dort saß ich dann unter den zweiten Geigern und spielte neben anderen barocken Meistern: Antonio Vivaldi.

Vivaldi ist heute der bekannteste klassische Komponist der Welt – er wird öfter gespielt als Mozart und Beethoven. Ein paar Takte Vivaldimusik erklingen unweigerlich in den Handys, in den Telefonwarteschleifen kleiner und großer Unternehmen, in den Fahrstühlen, Supermärkten und Restaurants Europas und der USA, inzwischen auch in denen der Schwellenländer und der armen Welt. Die Tonschnipsel stammen immer aus ein und demselben Werk: aus den Vier Jahreszeiten. Der Schöpfer dieses Werks war jedoch schon zu seinen Lebzeiten vollständig in Vergessenheit geraten und hatte in Wien – fünfzig Jahre vor Mozart – ein Armenbegräbnis erhalten.

1

Bei meinen Recherchen stieß ich auf eine Seite in Vivaldis Leben, die in Deutschland so gut wie unbekannt geblieben ist. Vivaldi, der ein schier unüberschaubares Werk hinterlassen hat, war ein geweihter Priester und wurde in seiner Geburtsstadt Venedig erst im Alter von knapp dreißig Jahren als Geiger und Komponist bekannt. In den folgenden Jahrzehnten hat er Fürsten, Könige, Kaiser Karl VI. und auch den Papst getroffen. Aber die längste Zeit seines Wirkens arbeitete er für ein bescheidenes Gehalt an einem Waisenhaus für Mädchen in Venedig, am Ospedale della Pietà in der Riva degli Schiavoni. Das festungsartige Gebäude mit Blick auf die Insel San Giorgio beherbergt heute das Hotel Metropole. Hinter diesen Mauern hat Vivaldi aus den musikalisch begabten Waisenmädchen einen Chor und ein Orchester geformt, dessen Qualität sich in ganz Europa herumsprach. Einen guten Teil seiner Musik, vor allem seine musica sacra, aber auch die meisten seiner Violinkonzerte hat Vivaldi für die figlie della Pietà (Töchter der Pietà) geschrieben und mit ihnen zur Aufführung gebracht.

Die Konzerte fanden nachmittags an Sonn- und Feiertagen in der damals noch kleinen Kirche der Pietà statt. Mit den Jahren wurden die Konzerte so bekannt, dass Fürsten, geistliche Würdenträger und Berühmtheiten aus ganz Europa nach Venedig reisten, um Vivaldis figlie zu hören.

Das Orchester bestand ausschließlich aus Waisenmädchen bzw. aus Frauen, die als Waisenkinder in der Pietà Aufnahme gefunden hatten und dort geblieben waren – es war das erste weibliche Orchester in Europa. Die als typisch männlich geltenden Instrumente wie Trompete, Horn, Pauke, Trommel und Kontrabass wurden von Musikerinnen gespielt. Die Tenor- und Bass-Stimmen der Vokalwerke wurden ebenfalls von Mädchen oder Frauen gesungen. Da die Familiennamen der Musikantinnen unbekannt waren bzw. streng geheim gehalten wurden, benannte man sie nach ihrem musikalischen Fach: Anastasia del Soprano, Cattarina del Violo, Madalena del Violin, Maria della Tromba. Auch die figlie di comun (die einfachen Töchter), die sich nicht als Musikerinnen eigneten, wurden nach den Tätigkeiten, die sie ausübten, benannt: Flavia della Cucina (Küche), Elisabetta della Saponeria (Seifenmacherei), Zanetta della Biancheria (Wäscherei).

Bei den Konzerten traten die Mädchen meist in Weiß mit weißen Geraniensträußchen im Haar auf; bei den seltenen Auftritten außerhalb der Pietà auch in tulpenroten Kleidern. Meistens jedoch waren sie unsichtbar. Bei den Konzerten in der Pietà konnte man die Sängerinnen und Instrumentalistinnen, so verlangten es die Regeln des Instituts, nur hören, nicht sehen. Sie waren den Blicken des Publikums durch ein robustes, an der Empore angebrachtes Gitterwerk entzogen. Beim Publikum entstand der Eindruck eines himmlischen Chors und Orchesters, deren Mitglieder weder Gesicht noch Körper hatten.

Das Waisenhaus in der Riva degli Schiavoni steht zu Teilen immer noch, der Bau der neuen Kirche des Ospedale, die neben dem Hotel Metropole steht, wurde erst nach Vivaldis Tod in Angriff genommen und im Jahre 1902 fertiggestellt.

2

Es gibt keine Zeichnung und kein Gemälde, das Vivaldi bei einem seiner Konzerte oder den Proben zeigt. Ich stelle mir vor, wie er eines der Konzerte »für viele Instrumente« – Trompeten, Klarinetten, Oboen, Streicher und Basso continuo – mit seinem Orchester probt. Der einzige Mann unter rund dreißig weiblichen Musikantinnen. Kein schöner Mann, zu lange Oberlippe, ein spirriger, nervöser Irrwisch mit Hakennase und flammend roten Haaren, der am Cembalo sitzt und mit der freien rechten Hand dirigiert. An einer Stelle bricht er ärgerlich ab, ruft eine der Bläserinnen auf.

»Maria della Tromba! Ein Viertelton zu hoch!«

Maria wiederholt die Passage, aber Vivaldi schüttelt heftig seinen roten Schopf. Er ruft Madalena del Violin auf, woraufhin drei Violinistinnen aufstehen und Vivaldi fragend anblicken.

»Warum müssen alle Mädchen mit dem Namen Madalena Geige spielen?«, ruft er ihnen zu.

Die Mädchen lachen.

»Madalena, die Dritte! Spiel Maria bitte die Passage vor!«

Madalena III. bringt auf ihrer Geige die Trompetenpassage mit dem verrutschten Ton zweimal zu Gehör, erst mit dem Fehler, danach sauber intoniert. Vivaldi nickt ungeduldig.

»Hörst du den Fehler, Maria? Auch wenn du ihn nicht hörst, Gott hört ihn. Und Gott leidet furchtbar, wenn er einen Fehler hört! Noch einmal das Tutti!«

Er gibt den Einsatz, aber ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden.

»Schneller!«

Er gibt auf dem Cembalo mit der linken Hand den Rhythmus vor, versucht, seinen persönlichen Stil, den schnellen und unbändigen Vivaldi-Rock, durchzusetzen.

»Noch einmal. Und jetzt so schnell, wie es gar nicht geht!«

Die Mädchen brechen abermals in Kichern aus, das sich wie eine anschwellende Welle von Pult zu Pult fortsetzt. Dafür lieben sie ihn. Der Maestro kann launisch, ja jähzornig sein, aber er bringt sie zum Lachen. Vor allem lieben sie ihn dafür, dass er ihnen etwas zutraut, nein, nicht nur etwas, sondern alles.

Vivaldi lässt ihnen ein paar Takte für das Lachen Zeit und gibt dann mit großer Geste den Einsatz. Nach einem chaotischen Beginn finden die Mädchen in den schnellen Rhythmus. Vivaldi scheint zufrieden zu sein.

Im Hinausgehen trifft er auf den Blick der maestra della battuta – einer übergewichtigen Schwester, die Vivaldis Proben und Unterrichtsstunden zu überwachen hat. Sitte und Anstand im Ospedale zu wahren, notfalls mit dem Stock, dies ist ihr Auftrag. Vivaldi weiß, dass Frauen und Eunuchen für den Unterricht bevorzugt werden. Weil Letztere, wie es die Priora einmal ausdrückte, »gewisse Überflüssigkeiten in der Hose lassen«. Aber Vivaldi, weder Frau noch Eunuch, ist nicht ersetzbar. Er und sein Chef, der Chorleiter und Komponist Francesco Gasparini, sind die einzigen männlichen Lehrer unter rund vierhundert Mädchen und den Erzieherinnen. Die schwärmerischen Blicke, die das eine und das andere Mädchen dem Priester mit dem langen roten Haar zuwerfen, liefern der Aufpasserin bei jeder Probe den Beweis für die Notwendigkeit ihres Jobs.

Abrupt tritt sie Vivaldi entgegen. »Die Priora bittet um Ihren Besuch!«

3

Die Priora ist nicht allein, als Vivaldi ihr Amtszimmer betritt. Sie stellt ihm einen Mann in einem eindrucksvollen Ornat vor.

»Seine Eminenz, der vatikanische Gesandte!«

Vivaldi hat bereits einiges über diesen Würdenträger gehört. In seinen öffentlichen Verlautbarungen hat der Nuntius eine strenge Reform der Geistlichkeit Venedigs angekündigt. Allerdings munkeln Vivaldis Geschwister am Familientisch, der fromme Mann lasse sich aus dem einen oder anderen der vier Waisenhäuser Venedigs Musikantinnen zuführen.

»Untertänigster Diener Eurer Eminenz, Antonio Vivaldi«, begrüßt Vivaldi ihn und verbeugt sich tief.

»Don Vivaldi«, verbessert ihn der päpstliche Gesandte und hält ihm seine beringte Hand zum Kuss hin, die der prete rosso mit dem rituellen Millimeterabstand an seinen Mund führt.

»Ihr Ruf, Maestro, ist bis nach Rom gedrungen«, fährt der Nuntius fort. »Und da konnte ich natürlich der Versuchung nicht widerstehen, den Mann kennenzulernen, der aus den Waisenmädchen der Pietà ein Orchester geformt hat, das alle Welt hören will!«

Vivaldi deutet eine weitere Verbeugung an.

Der päpstliche Gesandte, erklärt die Priora, wolle den Glauben in Venedig erneuern. Der Nuntius schwächt diese Ankündigung durch eine leutselige Geste ab. Er müsse Vivaldi sicher nicht darüber belehren, wie weit die Verwahrlosung des geistlichen Standes in der Stadt gediehen sei. Priester und Mönche zeigten sich mit Masken beim Karneval, verdienten sich als Sänger in verruchten Opernhäusern ein Zubrot, hielten sich Konkubinen, frönten der Knabenliebe und beriefen sich gar, zur Rechtfertigung ihrer Sünden, auf den deutschen Ketzer Martin Luther!

Vivaldi zögert nicht, sich zu bekreuzigen.

Der Nuntius, ergänzt die Priora, mache sich Sorgen darüber, dass neben den bewährten Lehrerinnen auch Männer an der Pietà unterrichteten.

»Es sind zwei – Francesco Gasparini und ich«, sagt Vivaldi.

»Von denen einer ein geweihter Priester ist«, insistiert der Nuntius. »Deswegen würde ich mir wünschen, dass Don Vivaldi neben seinen musikalischen Aufgaben auch seine priesterlichen Pflichten erfüllt und die Messe liest!«

Vivaldi sucht den Blick der Priora.

Eine angeborene Krankheit, erklärt er dem Nuntius, hindere ihn daran, diesen Dienst, zu dem ihn Gott und seine Mutter berufen hätten, auszuüben. Er habe den Altar immer wieder verlassen müssen, weil er von unbegreiflichen Anfällen geschüttelt wurde.

»Wobei Sie, wie ich gehört habe, die Messe gelegentlich unterbrechen, um in der Sakristei einen musikalischen Einfall zu notieren.«

Vivaldi und die Priora sind entrüstet. »Ich bitte um Vergebung, Eminenz«, protestiert sie, »aber solche abwegigen Gerüchte werden Sie doch nicht glauben!«

Der Nuntius lächelt undurchsichtig.

»Sind sie abwegig oder wahr? Oder beides?«

»Es ist eine furchtbare Enge in meiner Brust«, rechtfertigt sich Vivaldi, »ein innerer Brand, der mir seit meiner Kindheit den Atem raubt. Manchmal ist es so schlimm, dass ich zu Fuß nicht über eine Brücke gehen kann, ich muss mich tragen lassen. Nur wegen meiner Unfähigkeit, das Priesteramt angemessen auszuüben, habe ich überhaupt zu meinen bescheidenen Talenten als Geiger und Komponist Zuflucht genommen.«

Noch während seiner Rechtfertigungsrede wird Vivaldi von einer Art Japsen und spastischen Zuckungen erfasst. Der Nuntius sieht ihm halb ungläubig, halb amüsiert zu. Er scheint den Anfall für eine komödiantische Einlage zu halten, zumal Vivaldi das seit der Antike bekannte Fachwort für seine Krankheit namens »Asthma« gar nicht ausgesprochen hat.

»Bei der Aufzählung Ihrer Talente haben Sie eines vergessen: Ihr Talent als Schauspieler!«

Die Priora versucht, die beiden Männer zu beruhigen. Wegen seiner großen Verdienste um die Musikerziehung der Mädchen sei sie geneigt, Vivaldi manches nachzusehen. Aber anlässlich des höchsten Festtags der Pietà, des Festes der Visitazione della Beata Vergine Maria ed Elisabetta (des Besuchs der seligen Jungfrauen Maria und Elisabeth), zähle sie darauf, dass Don Vivaldi eine Messe lese.

Es ist nicht zu erkennen, ob Vivaldis Kopfzucken Zustimmung oder Ablehnung bedeutet.

Anschließend begleiten die Priora und Vivaldi den Nuntius zu einer Besichtigung des Waisenhauses. Ein dissonantes Gewirr aus Geigen-, Cello-, Oboen-, Trompeten- und Fagott-Passagen erfüllt die Flure, übertönt oder untermalt von Sopran-, Alt- und ein paar rätselhaften tiefen Stimmen. Vivaldi, der sich erholt zu haben scheint, bleibt wie vom Schlag getroffen stehen, wenn er in dem Durcheinander der Übungen einen falschen Ton heraushört – denn so gut wie alles, was da geübt und gesungen wird, stammt aus seiner Feder. Doch die Priora untersagt ihm, sofort einzuschreiten und der Delinquentin eine Korrektur abzuverlangen.

Im hinteren Teil der Anstalt sind die Fabrikräume untergebracht. Hier arbeiten auf engstem Raum die figlie di comun. Einige sitzen an Webstühlen, andere schneidern Soutanen, Messgewänder oder Segel, wieder andere stellen in großen Bottichen Seife aus Asche und Rindsfett her, noch einmal andere waschen und bügeln, einige füllen in der Apotheke des Hauses Medikamente ab.

Der Nuntius bleibt stehen, um ein vielleicht achtjähriges Mädchen zu beobachten, das von einer robusten Vorarbeiterin in seine Arbeit eingeführt wird. Das Kind schafft es nicht, mit der Nadel in seiner kleinen Hand die grobe Segelleinwand zu durchstoßen. Als es endlich gelingt, gibt der Nuntius ein lautes »Brava!« von sich.

4

Es ist ein nebliger Novembertag, als Vivaldi auf die Straße tritt. Die Luft ist so feucht, dass man sie trinken könnte. Vivaldi nimmt nicht die Riva degli Schiavoni, die entlang dem Canale di San Marco in Richtung Arsenal führt. Er zieht es vor, durch die schmalen Gassen und Straßen zu gehen, die parallel zum großen Kanal zu seinem Elternhaus in der Bragora führen. Diesen zehn Minuten langen, verwinkelten Fußweg nach Hause könnte er mit verbundenen Augen gehen, er ist ihn schon tausendmal gegangen. Er schaut nicht zur Insel San Giorgio hinüber, deren Kirchturm beim Überqueren eines Seitenkanals kurz aus den Nebeln tritt. Er verirrt sich nicht in eine der Sackgassen in Richtung Norden, die ohne Barriere direkt ins Wasser eines weiteren Seitenkanals führen; dort docken Lastkähne an, um Baumaterial für Ausbesserungsarbeiten an den maroden Häusern heranzuführen.

Vivaldi zittert vor Wut über die Zumutungen des Nuntius und der allzu willfährigen Priora. Sie weiß doch, dass er sich wegen seiner Krankheit auf den längeren Wegen nur in Gondeln bewegen kann und auf der Terra ferma nur in Kutschen. Außerdem ist es in Venedig durchaus üblich, dass geweihte Priester nicht die Messe lesen. Venedig ist die Stadt mit dem höchsten Anteil an Priestern und Huren auf der Welt, wobei Erstere nicht selten auch Klienten der Letzteren sind. Auf fünfundzwanzig Bürger in der Stadt kommt ein Priester, der sich der Soutane nur bedient, um seinen Bürgerpflichten als Steuerzahler und Soldat zu entgehen. Priester verdingen sich als Hauslehrer bei adligen Familien, als Sänger und Komponisten an Venedigs Opernhäusern, als Spione und Kuriere, sie wirken als Notare, haben illegale Kinder, die dann als »Kinder eines Sakrilegs« in der Pietà landen – Priester, die nie die Kanzel einer Kirche bestiegen haben. Was will der Nuntius von Vivaldi, der im Unterschied zu diesen Kollegen unzählige Messen, Oratorien, Kantaten und Konzerte für seine Mädchen an der Pietà geschrieben hat?

In einer engen Gasse übersieht er einen Patrizier, der ihm entgegenkommt. Der benimmt sich, als habe er die Gasse für sich gepachtet, und hält direkt auf Vivaldi zu – tatsächlich ist nur für einen der beiden in der Gasse Platz. Es droht ein Zusammenstoß, ein Verkehrsunfall zwischen Fußgängern im 18. Jahrhundert – und eine Anklage gegen Vivaldi. In letzter Sekunde drückt der sich in einen Hauseingang und murmelt eine Entschuldigung. Er hat eine wichtige Verkehrsregel der Serenissima nicht beachtet: Patrizier haben immer Vortrittsrecht! Die Bürger – und auch die Priester – müssen ihnen Platz machen.

Als er in seinem Geburtshaus in San Giovanni in Bragora ankommt, ist alles für ein frühes Abendessen vorbereitet. Seine Mutter Camilla erklärt ihm, der Vater müsse noch am gleichen Abend im Theater San Giovanni Grisostomo spielen. Aus einem Nebenraum hört Antonio, wie sich sein Vater an einer schwierigen Passage abmüht. Vivaldi nimmt sich kaum die Zeit, seine Geschwister zu begrüßen, holt seine Kindergeige vom Schrank und bricht mit wildem Spiel in die Übung des hinter der Tür musizierenden Vaters ein. Die Töne, die der Sohn auf der halben Geige hervorbringt, klingen wie das Geschrei liebestoller Katzen. Die Übungen im Nebenraum hören plötzlich auf, Camilla und die Geschwister halten den Atem an und warten auf die Fortsetzung des wohlbekannten Rituals. Antonio stimmt seine Geige und wiederholt jetzt fehlerfrei die Passage, die dem Vater misslungen ist. Nun setzt auch die Geigenstimme aus dem Nebenraum wieder ein, zu der der Sohn eine virtuose Zweitstimme improvisiert. Andächtig hört die Familie dem Duett zu, bis der Vater mit gezücktem Bogen aus der Tür tritt.

»Ti ammazzo«, ruft Vivaldis Vater und sticht dem Sohn mit seinem Bogen in den Bauch.

»Mangiamo, ragazzi. La pasta è pronta!«, ruft Camilla.

Nicht alle von Vivaldis sechs Geschwistern sitzen mit am Tisch, aber auf ihn, den Erstgeborenen, hat man gewartet. Mit seinem Jahresgehalt von einhundertsechzig Dukaten bei der Pietà bestreitet Antonio den Löwenanteil des Familienhaushalts. Sein Vater Giambattista hat zwei Berufe. Er hat sein Arbeitsleben als Barbier begonnen und dank seines außergewöhnlichen Talents ein Auskommen als Geiger gefunden. Nun hetzt er täglich zwischen mehreren Arbeitsstellen – der San-Marco-Kirche und zwei Opernhäusern – hin und her, um einen Bruchteil des Salärs seines ältesten Sohnes zu verdienen.

Zwei von Vivaldis Brüdern sitzen nicht mit am Tisch. Der zweitgeborene Bruder Bonaventura sollte es nach dem Willen des Vaters zunächst seinem großen Bruder Antonio nachtun und ebenfalls Priester werden. Aber er hat die ihm bestimmte Laufbahn ausgeschlagen und lässt sich zu Hause kaum noch sehen. Der nächstjüngere Bruder Francesco ist dem Erstberuf des Vaters gefolgt und arbeitet als Barbier. Der dritte Bruder, Iseppo, ist noch ein Kind und wird von seinen drei Schwestern Zanetta, Margarita und Cecilia verwöhnt.

Hat Antonio im Anschluss an das Abendessen das heikle Thema angesprochen, das seine Mutter immer wieder in Rage bringt? Nein, nicht schon wieder diese Unterhaltung beginnen, die nur Verletzte hinterlässt.

Vivaldi: »Warum in Gottes Namen habt ihr mich zum Priester gemacht? Ich war ein Wunderkind, konnte im Alter von acht Jahren die schwierigsten Stücke von Corelli und Scarlatti spielen, ich wäre in Venedig mit seinen vielen Opernhäusern und Kirchen berühmt geworden und hätte nie eine Messe lesen müssen!«

Camilla: »Basta, Antò! Stai zitto!«

Der Priesterberuf, das bestreitet er nicht, war die einzige Hoffnung einer armen und kinderreichen Familie auf einen Aufstieg. Wobei die wohlhabenderen Familien eher ihren Jüngsten für diesen Weg bestimmten und nicht wie in seinem Fall den Ältesten. Dass er in eine arme Familie hineingeboren wurde, kann er seinen Eltern nicht vorwerfen. Im Übrigen hatte es die sieben Opernhäuser in Venedig zur Zeit von Vivaldis Geburt noch gar nicht gegeben. Also würde er nur hören, was er schon bis zum Überdruss zu hören bekommen hat: »Cretino! Wie oft muss ich dich noch an das Erdbeben vor deiner Geburt erinnern. Dass ich in Panik war und Gott und allen Heiligen geschworen habe: Mein Sohn, wenn er denn überlebt, wird ein Priester! Und dank meines Gebets haben wir beide das Erdbeben überstanden. Sollte ich mein Gelübde etwa brechen? Sei dankbar, dass du überhaupt auf die Welt gekommen bist und wir dich umsorgen! Mäßige dich, und tu deine Pflicht!«

Und wenn Camilla nun keinen Sohn, sondern ein Mädchen zur Welt gebracht hätte, was hätte sie dann versprochen, um sich Gott und allen Heiligen dankbar zu erweisen?

Vivaldi: »Danke, Mama, du bist die Beste!«

Historiker haben vergeblich nach einem Beleg für das von Camilla behauptete Erdbeben gesucht. Dass seine Mutter hier vielleicht etwas erfunden hat, kann der erwachsene Antonio nur vermuten, nicht wissen. Was den Sohn jedoch bis zum Jähzorn ärgert, ist Camillas Appell an seine Dankbarkeit. Ja, mag sein, vielleicht hat er wegen seines prekären Gesundheitszustands und seines einzigartigen Talents mehr Rücksicht und Aufmerksamkeit erfahren als seine Geschwister. Aber hat er nicht auch ein Recht darauf? Hat er seiner Familie nicht tausend Gründe geliefert, auf ihn stolz zu sein?

5

Was immer es mit dem Erdbeben auf sich hatte – Vivaldis Mutter hatte es schwer bei seiner Geburt. Das weiß er nicht nur aus Camillas von frommen Danksagungen unterbrochenen Halbsätzen, sondern auch aus den Berichten der Hebamme, die ihr half, das Kind im Haus seiner Eltern zu gebären. Erst in allerletzter Minute sei es ihr gelungen, den kleinen Antonio auf die Welt zu holen. Doch der Neugeborene sei schwer krank gewesen.

Aber um welche Krankheit hatte es sich gehandelt? Hatte sie vielleicht jene »Enge in der Brust« bewirkt, die sein weiteres Leben bestimmt und ihn auch beim Gespräch mit dem Nuntius überfallen hatte?

Dank der langen Erfahrung in ihrem Beruf hatte die Hebamme befürchtet, dass der Neugeborene jeden Augenblick sterben könnte. Sie hatte ihm sofort Wasser über den kleinen Kopf gegossen und das Kind mit den Worten »Ich taufe Antonio Lucio im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen« getauft.

Acht Wochen später wurde der Säugling in die Kirche San Giovanni in Bragora im Stadtteil Castello gebracht, wo er die heilige Ölung empfing. Der Priester berührte die Augen, die Ohren, die Nase, den Mund und die Hände des Kindes mit dem heiligen Öl und streute Salz auf die kleine Zunge, um den Teufel fernzuhalten. Während dieser Zeremonie, die die Nottaufe in eine legitime Taufe überführte, wurde der kleine Antonio von seinem Patenonkel Antonio Veccelino gehalten.

Dass er seine Geburt und die ersten Wochen überhaupt überlebt hatte, hatte er – in dieser oder einer anderen Reihenfolge – seiner Mutter, der Hebamme und dem Schöpfer zu verdanken. Dankbarkeit war eine Pflicht, in die er hineinwuchs. Andere Geschwister hatten weniger Glück gehabt. Seine ältere Schwester Gabriela Antonia war achtzehn Monate nach ihrer Geburt gestorben – kurz nachdem ihr Bruder Antonio das Licht der Welt erblickt hatte. Seine nachgeborene Schwester Margarita Gabriela war bei ihrer Geburt ebenso schwach gewesen wie Antonio. Zwei weitere jüngere Geschwister, sein dreijähriger Bruder Iseppo Santo und seine gerade ein Jahr alte Schwester Gierolima Michiella, wurden innerhalb von drei Tagen von den Pocken dahingerafft. Trotz all dieser Unglücksfälle wuchs Antonio in einer großen Familie auf und teilte sich mit sechs Geschwistern, alle jünger als er, die kleine Wohnung in der Bragora. Seit er Anstellung bei der Pietà gefunden hatte, nahm er seinem Vater die Hälfte der Miete ab. Später, als die Einnahmen aus seinen Opern stiegen, unterschrieb er allein die Mietverträge für seine Familie.

Der Regel nach durften die Aspiranten für das Priesteramt nicht jünger als zwölf Jahre alt sein. Die Eltern mussten beweisen, dass sie schuldenfrei waren, keine Verbrechen begangen hatten und zum Zeitpunkt der Geburt des Sohnes verheiratet waren. Die Aspiranten wurden geprüft, ob sie lesen und schreiben konnten, nicht missgestaltet oder krank waren und Grundkenntnisse der christlichen Lehre besaßen.

Mit fünfzehn Jahren meldete Vivaldi sich in Begleitung von seinen Eltern und zwei Zeugen im Palast des Patriarchen auf der Insel San Pietro di Castello als Aspirant für das Priesteramt. Drei Monate später erhielt er die Tonsur. Hinter den anderen Kandidaten ging er im Gewand eines Geistlichen und einer kurzen weißen cappa aus Leinen über dem linken Arm auf den Patriarchen zu. In der rechten Hand hielt er eine Kerze, in der linken eine schmale silberne Schale, in der eine Schere lag. Als er aufgerufen wurde, antwortete er mit dem obligatorischen »Adsum« (Ich bin bereit) und sah, wie der Patriarch nach der Schere griff. Hatte der die Schere rasch noch gesegnet, bevor er Vivaldi damit in die Haare fuhr?

Was Vivaldi nicht sehen konnte, waren die Verwüstungen, die der Patriarch auf seinem Kopf anrichtete. Allerdings hatte er bei seinem Vorgänger, wenn auch aus weitem Abstand, die Schnittfolge beobachtet. Erst schnitt der Patriarch zwei dicke Haarsträhnen rechts und links über dem Ohr ab, dann je eine Haarsträhne am Hinterkopf und noch eine mitten auf dem Kopf. Den Abfall, die rote Haarpracht des Aspiranten Vivaldi, warf der Patriarch in die silberne Schale. Wahrscheinlich sollten seine Haare nicht den Marmorboden beschmutzen.

Vivaldi zuckte bei jedem Schnitt zusammen, als gäbe es Nerven in seinen Haaren. Vor die Wahl gestellt, was für ein Opfer er zu bringen bereit war, um seine Devotion zu beweisen, würde er sich lieber die Ohrläppchen abschneiden lassen. Zumal die Prozedur ständig nachgeholt werden musste, weil Haare nachwuchsen. Er hatte selten Gelegenheit gehabt, in einen Spiegel zu schauen, und hatte sie auch nicht gesucht. Aber auf dieses eine Privileg, das ihn vor allen anderen auszeichnete, wollte er nicht verzichten: auf seine vom Vater ererbten roten Haare.

Auf dem Nachhauseweg stimmte er in den Spott anderer Aspiranten ein, die sich über die Hierarchie der Tonsurgröße lustig machten. Ein einfacher Priester musste sich mit einem Loch in seiner Frisur begnügen, das etwa die Größe eines Dukatens hatte. Ein Bischof stellte seine höhere Würde zur Schau, indem er dieses Loch von einem geübten Friseur zur Größe eines Handtellers erweitern ließ. Nur der Papst hatte das Privileg, das gesamte Haupthaar bis auf einen Haarsaum an der Stirn zu beseitigen – sofern dort noch etwas wuchs.

6

Aber es gab noch eine andere Bedrängung, die Vivaldi heimsuchte. In den Wochen und Monaten vor seiner Tonsur war es ihm passiert, dass sich sein membrum virile – »dieser sündige Teil, den du niemals berühren darfst!« – plötzlich versteifte und eine durchsichtige, klebrige Flüssigkeit von sich gab. Er hatte das membrum umklammert, fest zusammengedrückt und versucht, den Auswurf aufzuhalten. Gebete halfen nicht – das aufständige Teil hörte nicht auf, die rätselhafte Flüssigkeit zu verströmen, im Gegenteil. Je stärker er es zusammenpresste, desto weiter spritzte es – nicht einmal eine Teetasse hätte ausgereicht, die Menge des Ergusses aufzunehmen. Vivaldi war tief erleichtert, als der Aufstand zwischen seinen Beinen endlich an Kraft verlor und das membrum virile wieder auf Normalgröße zusammenschrumpfte.

Was war es, das da aus ihm herausströmte? Als er seine Hand ins Licht hielt, erschien ihm die Flüssigkeit, die seine Hand befleckte, nicht mehr durchsichtig, sondern gelblich! Befleckt, Befleckung – das Gegenteil von »unbefleckt«, von »immaculata«, jener Tugend, die der unbefleckten Jungfrau Maria gehörte.

War es eine Art Eiter, der da aus ihm herausgetreten war? Er konnte keine Wunde und keine Entzündung ausmachen. Im Übrigen hatte er während des Ereignisses keinerlei Schmerz gespürt, sondern nur ein unbegreifliches, zweifellos verwerfliches Glücksgefühl.

Es gab niemanden, mit dem er darüber hätte reden können, nicht einmal Giambattista. Vivaldi reinigte sein Bett, dann sich und ging beichten. Statt ihm eine Erklärung für den rätselhaften Vorgang zu geben, erlegte ihm sein Beichtvater Bußen und Gebete auf, die allerdings gegen die wiederkehrenden Regungen des membrum virile nicht halfen.

Da seine Familie zu arm war, um die sechzig Dukaten für die Weiterbildung zu den höheren Weihen vorzulegen, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich sein Studium als Gehilfe in der Kirche seines Pfarrsprengels zu verdienen. Diese Art der Ausbildung wurde von der Kirche als Alternative zum Besuch der Scuola Sestiere anerkannt.

Vielleicht hat sein Status als Externer den Künstler Vivaldi gerettet. Denn zu Hause lief die musikalische Ausbildung durch seinen Vater weiter.

Ob Vivaldi außer seinem Vater noch andere Lehrer gehabt hat, bleibt ein Rätsel. Einige Forscher haben Giovanni Legrenzi, den Komponisten und Konzertmeister der Cappella Ducale von San Marco, als einen möglichen Lehrer benannt. Vor allem Vivaldis Fähigkeiten als Komponist scheinen nach einer Antwort auf die Frage zu verlangen: Wer hat ihm das alles beigebracht? Die Behauptung eines Schüler-Lehrerverhältnisses zwischen Legrenzi und Vivaldi kann sich nur auf die Tatsache berufen, dass beide eine Weile gleichzeitig in Venedig wohnten und Vivaldis Vater an der Cappella Ducale fest angestellt war. Mithilfe eines ähnlich wackligen Analogieschlusses ist Legrenzi als Lehrer und Inspirator für ein Dutzend anderer Komponisten benannt worden, von denen nur drei nachweislich Kontakt mit ihm hatten. Michael Talbot, der Großmeister der Vivaldiforschung, kommt zu dem Ergebnis, dass man es sich mit so einer Erklärung zu einfach mache, so simpel ließen sich Vivaldis außergewöhnliche Fähigkeiten nicht erklären. Welche großartigen Lehrer außer seinem Vater hatte denn das Genie W. A. Mozart? Im Übrigen sei Vivaldi zwölf Jahre alt gewesen, als Legrenzi starb.

Bleibt als einzig nachweisbarer und wichtigster Lehrer Vivaldis Vater. Nicht von ungefähr hat der Sohn später so viele Doppel-Sonaten und -Konzerte für zwei Violinen geschrieben. Denn dies war die Konstellation, in der er aufgewachsen war: mit dem Vater immer neben sich, der anfangs die erste und später die zweite Geige spielte. Dass Vivaldis Doppel-Konzerte oft den Charakter von regelrechten Wettkämpfen annehmen, ist wohl auch dieser Konkurrenz zu verdanken. Ganz abgesehen davon, dass Wettkämpfe zwischen berühmten Geigern an den Fürstenhöfen zu Vivaldis Zeit gang und gäbe waren. Wobei das Publikum immer einen Sieger und einen Verlierer bestimmte – ein Unentschieden gab es nicht.

Schon nach wenigen Jahren übertrifft Antonio seinen Vater in der Kunst des Violinspiels und vertritt ihn gelegentlich bei dessen verschiedenen Arbeitsstellen. Mit seinen virtuosen Soli entfaltet der junge Geiger eine Freiheit, die damals kaum einer seiner Zeitgenossen erreicht. Nur einige von seinen spektakulären Kadenzen sind von ihm selbst und seiner Lieblingsschülerin Anna Maria aufgezeichnet worden. Ein adliger deutscher Verehrer, Johann Friedrich Armand von Uffenbach, überschlägt sich in seinem Reisebericht vor Bewunderung: »Gegen das ende spielte der vivaldi eine accompagnement solo, admirabel, woran er zuletzt eine phantasie anhing die mich recht erschrecket, denn dergleichen ohnmöglich so jehmahls ist gespielt worden, noch kann gespiehlet werden, denn er kahm mit den Fingern nur einen strohhalm breit an den steg daß der bogen keinen platz hatte, und das auf allen 4 saiten mit fugen und einer geschwindigkeit die unglaublich ist …«

Mit dem Ausdruck »phantasie« spielt Uffenbach auf eine von Vivaldis Solokadenzen an, die in dessen gedruckten Werken nicht erhalten sind. Welchen Sinn hätte es für einen Verleger auch gehabt, die A-cappella-Delirien eines Geigers abzudrucken, die außer ihm so gut wie niemand spielen konnte? Mit Vivaldis Kunststücken der linken Hand am Steg meint er wohl Vivaldis Annäherungen an das viergestrichene A auf der E-Saite, das vor Paganini kaum ein Virtuose zu Gehör brachte. Der vermeintlich so gestrenge und derartigen Extravaganzen abgeneigte Johann Sebastian Bach hat übrigens eine von Vivaldis Solokadenzen, die ihm offenbar in Handschrift vorgelegen haben, Note für Note in seine Orgel-Umschrift übertragen. Damit hat dann die rechte Hand des Organisten bis heute viel zu tun.

7

V