10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: Detective Chief Inspector Sheens ermittelt

- Sprache: Deutsch

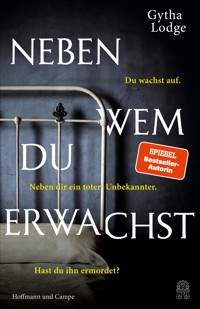

Diese Geschichte von zwei hochintelligenten Schwestern, von denen eine verschwindet und die andere schweigt, werden Sie nicht mehr vergessen. Unvorhersehbar, abgründig und vollkommen überraschend – Gytha Lodge bringt Sie um den Schlaf. Detective Chief Inspector Jonah Sheens genießt mit seiner kleinen Tochter gerade die Sonne, als ihm eine Jugendliche entgegenstolpert, blass und blutüberströmt. Ihr Name ist Keely Lennox. Sie versichert dem besorgten DCI, dass es ihr gut gehe. Sorgen müsse er sich allein um ihre verschwundene Schwester Nina machen. Jonah Sheens ist alarmiert: Hat Keely ihrer Schwester etwas angetan? Ist sie Täterin, Zeugin, Opfer? Was ist geschehen? Keely will diese Fragen erst beantworten, wenn sie zuvor ihre Geschichte erzählen darf – eine Geschichte, die Jonah Sheens das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 541

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Gytha Lodge

WAS ICH EUCH VERSCHWEIGE

Kriminalroman

Aus dem Englischen von

Kristian Lutze

Hoffmann und Campe

Für Kyn, die für ungemein unterhaltsame Kinderbetreuung gesorgt hat, während ich das hier geschrieben habe, und beim Ringkämpfen nur sechsmal die Nase des Jungen zum Bluten gebracht hat.

Prolog

Es war sehr viel wärmer, als es an einem Septembernachmittag hätte sein sollen. Um vier Uhr nachmittags herrschten im Garten des Spread Oak noch Temperaturen von knapp dreißig Grad. Jonah schaute nach Milly, während eine der Kellnerinnen ein Pint Lager auf den Picknicktisch stellte. Milly schlief fest unter dem Sonnenschirm des Kinderwagens, eingelullt von der Hitze und dem Stimmengewirr im Hintergrund.

Als Jonah das Glas Bier anhob, spürte er das Kondenswasser auf seiner Handfläche und die leichte Brise, die über seine Arme strich. Es war ein so rarer Moment von Frieden und Normalität, dass er sich allein davon beschwipst fühlte, noch bevor er an den vier Prozent Alkohol genippt hatte.

Sechs Wochen mit Milly hatten sein Leben auf den Kopf gestellt. Vorher hatte er Angst gehabt, dass die Veränderung ihn überfordern würde. Dass er mit fünfzig zu eingefahren in seinen Gewohnheiten sein würde, um die Ankunft eines Babys zu bewältigen, und zu alt, um den Schlafmangel zu verkraften.

Es hatte ihn selbst überrascht, dass es die pure Wonne für ihn war. Er hatte sogar die ersten beiden Wochen genossen, in denen die Bedürfnisse seiner Tochter scheinbar kein Ende gekannt hatten und er nicht wirklich gewusst hatte, wie er sie befriedigen sollte. Trotzdem ertappte er sich immer wieder dabei, wie er sie staunend betrachtete oder einfältig grinste, wenn sie leicht schielend zu ihm aufblickte.

Nicht dass es leicht war. Gemeinsam ein Kind zu bekommen, nachdem sie sich erst Monate zuvor auf unschöne Weise getrennt hatten, brachte eine Menge Ballast mit sich, und der massive Schlafentzug sowie der plötzliche Verlust an Freiheit waren auch nicht gerade hilfreich gewesen. Es hatte Momente kompletten Missverstehens gegeben und Momente, in denen alles unmöglich schien.

Er hatte sich gefragt, ob er es wirklich schaffen würde. Konnte er ernsthaft ein Leben mit der Mutter seines Kindes führen? Ein Kind, das in einer dummen Nacht betrunkener Nostalgie gezeugt worden war? Fühlte er sich dazu imstande, obwohl seine Liebe zu Michelle längst erloschen war? Obwohl sein Herz woanders schlug?

Er musste es versuchen. Das war ihm klargeworden. Er konnte Michelle das Kind nicht allein großziehen lassen. Nicht wenn sie ihn bat, es noch einmal zu versuchen.

Es war nicht leicht gewesen, ein neues Leben mit seiner Exverlobten aufzubauen. Die Liebe, die er einst empfunden hatte, war nur tröpfchenweise zurückgekehrt, aber als der errechnete Geburtstermin schließlich vor der Tür stand, hatte er sich ihr fast so nahe gefühlt wie früher. Vielleicht waren seine Empfindungen nicht mehr so intensiv, wie sie einmal gewesen waren, doch er hoffte, dass sie weiter wachsen würden, während sie gemeinsam ihr Kind großzogen.

Was nicht bedeutete, dass es nicht auch ein paar wahrhaft schreckliche Momente gegeben hatte. Momente, in denen er unvermittelt mit klopfendem Herzen aus seinen Gedanken hochgeschreckt war, mit dem Gefühl, in ein falsches Leben gestolpert zu sein. In denen Michelle ihn mit absoluter Kälte angesehen hatte.

Aber diese Momente wurden im Laufe der Monate immer seltener. Und heute hier draußen zu sein, mit einem Kind, das tatsächlich schlief, und wie ein normaler Mensch ein Bier zu trinken, fühlte sich an wie ein großes Privileg. Ein Segen.

Ehe er sich’s versah, hatte er das Glas zu zwei Dritteln geleert. Der Alkohol legte zusätzlich eine leicht schimmernde Unschärfe über alles, und er lächelte unvermittelt ein Paar mit zwei Kleinkindern an, die an ihm vorbei zum Klettergerüst liefen.

Sein Handy summte. Er nahm es und las Michelles Nachricht:

Bin ca. 20 Minuten zu spät dran. Bin eingeschlafen!! Tut mir leid. Xx

Verdammt. Er hatte sich darauf gefreut, endlich mal wieder richtig Zeit miteinander zu verbringen, unbelastet von zu spülenden Fläschchen, dreckiger Wäsche und Diskussionen über Millys Schlafrhythmus. Das kam so selten vor in ihrem neuen Leben.

Aber nicht einmal das konnte seine gute Laune mindern. Er schrieb kurz zurück: »Keine Eile!«, und beobachtete dann wieder die Kinder, die um das Klettergerüst rannten. Ihre Eltern waren bei ihnen, tobten mit, kitzelten sie oder halfen ihnen auf die Rutsche.

Zum ersten Mal seit geraumer Zeit war er zuversichtlich, dass alles gut werden und er in ein paar Jahren genauso mit Milly herumtoben würde, zusammen mit seiner Partnerin.

Jonah beobachtete immer noch die Kinder, als eine Gestalt durch den vergitterten Durchgang zur Straße kam. Zunächst nahm er sie nur am Rande seines Blickfelds wahr, vor allem ihr langes, leuchtend rotes Haar. Doch sein flüchtiger Blick registrierte noch etwas anderes – vielleicht, dass sie schmutzig wirkte – , und er drehte sich instinktiv zu ihr um.

In diesem Moment erkannte er, dass es kein Schmutz, sondern Blut war. Ihr T-Shirt war beschmiert damit, auch ihre Hände waren mit einer rostroten Schicht überzogen, die bis zu den Ellbogen reichte. Kurz fragte er sich, ob das nur eine Folge seines Schlafmangels war, ob sich dadurch die Grenze zwischen seinem unschuldigen Familienleben und der schrecklichen Gewalt verwischte, mit der er in seinem Beruf täglich zu tun hatte. War das Ganze womöglich nur eine Halluzination?

Aber dann drehten sich nach und nach auch die anderen Gäste um, und Stille senkte sich über den Biergarten. Kurz hörte man nur das leise Summen der Musik aus dem Pub und das angestrengte Ächzen und Stöhnen von zwei Kindern, die nichtsahnend weiter das Gerüst hochkletterten.

Das Blut war echt, dachte er, und nachdem er das begriffen hatte, überlegte er, woher es stammen könnte.

Es gab kein Indiz dafür, dass es ihr Blut war, keine tiefrote Stelle, die auf eine Wunde hinweisen würde. Nur ein breiter rotbrauner Streifen auf ihrem T-Shirt, dazu ihre verschmierten Hände. Jonah versuchte einzuschätzen, ob sie in Gefahr schwebte oder nur Zeugin eines schrecklichen Unfalls gewesen war.

Sie war jung, dachte er, ein Teenager. Nachdem sie ein paar Schritte in den Biergarten gemacht hatte, blieb sie unvermittelt stehen, als wäre ihr der Schwung ausgegangen.

Für Jonah stand außer Frage, dass er sie ansprechen sollte. In dem Moment, in dem diese junge Frau den Garten betreten hatte, war er für sie verantwortlich geworden. Eigentlich schon vorher. Schon in dem Moment, als Blut über sie vergossen worden war.

Sie blickte sich mit einem eigenartig unbesorgten Ausdruck zwischen den Gästen um. Ohne Scham oder Angst. Aber auch ohne eins der Anzeichen, die Jonah bei einem Mädchen erwarten würde, das gerade ein traumatisches Erlebnis gehabt hatte. Jedenfalls ohne eins der üblichen Anzeichen. Wenn überhaupt wirkte sie leicht amüsiert.

Er stand auf und machte einen Schritt nach vorn, eine Hand am Griff des Kinderwagens.

»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er sie.

Er hörte eilige Schritte aus dem Pub. Am Rande seines Blickfelds sah er, wie eine Kellnerin mit zwei Tellern herauskam und stockte, als sie die Szene vor sich bemerkte.

Das Mädchen lächelte ihn an, aber es war kein freundliches Lächeln. Es war beinahe so, als hätte sie seine Frage erwartet und würde sie amüsant finden.

»Ich könnte was zu trinken gebrauchen«, sagte sie.

Jonah nickte. »Komm mit an die Bar, ich kaufe dir was.«

Als er sie in den Pub führte, war er sich bewusst, dass ihn inzwischen alle Gäste beobachteten und offensichtlich annahmen, dass er sie kannte. Dass das Ganze irgendwie seine Schuld war.

Zum Glück hatte Jonah nie viel darum gegeben, was die Leute dachten.

Die junge Frau betrat vor ihm den Pub, er hob den Kinderwagen über die Schwelle und folgte ihr. Die Dunkelheit drinnen machte ihn kurz blind, bevor er sich die Sonnenbrille auf den Kopf schob. Das Mädchen ging bereits auf den Tresen zu.

Wie üblich gab es keine richtige Warteschlange, nur einen Haufen Leute in der Nähe der Bar, die alle in eine Speisekarte vertieft waren und sich gelegentlich mit Seitenblicken musterten, darauf bedacht, ihren Platz nicht aufzugeben. Doch wegen ihm wichen sie zur Seite. Oder genauer gesagt wegen ihr.

»Eine Fassbrause?«, fragte Jonah und blickte zum nächsten Barkeeper. Der Typ hatte offensichtlich kapiert, dass er das blutverschmierte Mädchen als Erste bedienen sollte, egal wer sonst noch wartete.

»Gern«, sagte sie. »Ein Pint mit Eis.«

Jonah beobachtete, wie der Barkeeper sich in Bewegung setzte. Während die junge Frau sich erneut umsah, betrachtete er ihre blassen Augen, ihre schlanke hochgewachsene Gestalt, ihr selbstbewusstes Auftreten.

»Ich heiße Jonah«, sagte er und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: »Ich bin Detective bei der Polizei.«

Sie blickte wieder ihn an, ließ jedoch nicht die geringste Neugier erkennen. »Keely.«

»Brauchst du unsere Hilfe, Keely?«

Er lauschte, wie die Fassbrause zischend in das Glas gezapft wurde. Sonst gab es nichts zu hören. Alle Augen waren auf sie beide gerichtet.

Keely kniff kurz die Augen zusammen und sagte: »Ich nicht. Aber Nina vielleicht.«

»Nina?«, fragte Jonah.

»Meine Schwester«, sagte Keely leichthin, beinahe heiter.

Jonahs Blick wanderte über das Blut an ihren Armen. »Wo ist Nina?«, fragte er.

Keelys spöttische Belustigung wich einem breiten wissenden Lächeln.

»Oh, das werde ich Ihnen noch nicht erzählen, Detective«, sagte sie. »Das wäre zu leicht.«

1.

Juliette Hanson war schon in der Polizeistation, als der Chief anrief, und fühlte sich ertappt, an einem sonnigen Sonntagnachmittag hier angetroffen zu werden. Der Chief wusste genau, dass sie keine dringenden Fälle auf dem Zettel hatten. Nichts, was Überstunden gerechtfertigt hätte.

»Ah, gut«, sagte er bloß, doch sie meinte, eine leichte Überraschung herausgehört zu haben. Die unausgesprochene Frage zu ihrem Privatleben.

»Sie müssen etwas für mich herausfinden.« Es folgte eine kurze Pause, in der Hanson das Geräusch eines Wagens vernahm und sich fragte, wo er war. »Ich möchte wissen, ob eine Vermisstenanzeige für eine Keely Lennox und ihre Schwester Nina vorliegt. Lennox mit Doppel-N.« Hanson kritzelte die Namen auf den großen Block auf ihrem Schreibtisch. »Ich bin in etwa einer halben Stunde da. Ich warte nur noch, bis die Uniformierten zur Unterstützung eintreffen.«

Hanson stockte, den Stift über dem Papier. »Unterstützung wobei?«

»Beim Transport der älteren Schwester«, sagte er leise. »Ich bringe sie mit auf die Station. Erklärung folgt, sobald ich allein im Wagen bin.«

Als sie auflegte, spürte Hanson ein Kribbeln akuter Neugier. Der DCI kam nur selten sonntags ins Kommissariat, und seit der Geburt seiner Tochter war es überhaupt nicht mehr vorgekommen.

Sie öffnete die Suchmaske der Datenbank und gab den Namen »Keely Lennox« ein. Sofort erschien eine Vermisstenanzeige auf dem Bildschirm, erstattet am Mittwochmorgen. Sie klickte sie an und sah die Fotos von zwei rothaarigen Teenagern. Eins der Mädchen lächelte mit warmem Blick aus grünblauen Augen in die Kamera; das andere, älter aussehende, starrte ausdruckslos aus eisblauen Augen.

Unter den Bildern standen einige kurze Absätze mit Informationen: Die sechzehnjährige Keely war mit ihrer jüngeren Schwester, der vierzehnjährigen Nina, vor zwei Tagen aus einem Kinderheim verschwunden. Zum letzten Mal gesehen worden waren sie am Dienstagabend zur Schlafenszeit. Vor fast fünf Tagen.

Abgesehen davon und einer Personenbeschreibung gab es kaum Informationen. Für beide der Schwestern waren keine speziellen Befürchtungen zu Protokoll gegeben worden. Was wahrscheinlich daran lag, dass sie unter Amtsvormundschaft standen, dachte Hanson.

Der Chief hat also Keely, dachte sie. Aber was ist mit der kleinen Schwester?

Da die Mädchen in Southampton lebten, wurde die Vermisstenermittlung von einem Team von Yvonne Heerdens uniformierten Constables durchgeführt. Hanson beschloss, einen Anruf bei Heerdens Team im zweiten Stock zu machen. Irgendjemand würde Dienst haben und ihr erzählen können, was man bisher herausgefunden hatte. Nach vierzehn Monaten als Detective Constable kannte Hanson die Routine gut genug, um auch ohne den Chief aktiv zu werden.

Während sie darauf wartete, dass jemand abnahm, zog sie ihre Reisetasche unter dem Schreibtisch hervor. Sie trug noch ihre Sportklamotten und hatte ihr verschwitztes Haar zu einem flachen Pferdeschwanz gebunden. Sollte sie an einer Befragung teilnehmen müssen, würde sie die Wechselkleidung brauchen, die sie immer für den Notfall unter ihrem Schreibtisch aufbewahrte.

»Alan Jones«, meldete sich eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Im Aufrichten zog Hanson eine Bluse und ein Jackett aus der Tasche, beide ein wenig zerknittert, aber sauber.

»Hier ist DC Hanson«, sagte sie. »Mein DCI braucht Informationen über zwei Vermisstenfälle aus der vergangenen Woche. Keely und Nina Lennox, beide vermisst seit Mittwoch, dem Dritten. Der Bericht wurde von einer Constable Alsana Meek angelegt.«

»Okay, einen Moment«, sagte Alan, und sie hörte, wie er etwas tippte. »Ich habe die Ermittlungsakte hier vor mir. Ich schicke sie rüber, aber ich kann Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben, wenn Sie wollen.«

»Super«, sagte Hanson. »Ich soll überprüfen, was bereits unternommen wurde. Wurden die Handydaten der Mädchen gecheckt?«

»Ja, am Donnerstag, dem vierten September«, antwortete Alan nach einer Pause. »Zuletzt haben sie einen Funkmast in der Nähe des Kinderheims in Southampton angepingt. Das war am Dienstagabend, aber seitdem nichts mehr.«

»Wurde das später noch einmal überprüft?«

»Nein, das war der einzige Check.«

Hanson notierte es leicht frustriert. Es war eine bedauerliche und unvermeidliche Tatsache, dass angesichts der knappen Ressourcen vielen Fällen nicht die Zeit gewidmet wurde, die ihnen gebührte. Diese Situation verschlimmerte sich noch dadurch, dass es wegen der Kürzungen bei den psychosozialen Diensten oft Polizeibeamten überlassen blieb, sich um Menschen zu kümmern, die eigentlich andere Formen der Hilfe benötigten, diese aber nicht bekommen konnten.

Trotz alledem war sie enttäuscht zu erfahren, dass man nicht gründlicher nach den beiden Mädchen gesucht hatte, die vermutlich schutzlos auf sich selbst gestellt waren. Zumal ihre abgeschalteten Handys womöglich auf etwas Unheilvolleres hindeuteten als auf den Wunsch, nicht gefunden zu werden.

»Irgendwelche nützlichen Informationen vom Personal des Kinderheims?«

Nach einer weiteren Pause sagte Alan: »Die Leiterin wurde befragt, konnte jedoch keine Hinweise geben.« Nach kurzem Schweigen fügte er hinzu: »Sie hat sich besorgt über die Sicherheit der Mädchen geäußert, vor allem über die der jüngeren Schwester Nina.«

»Hat sie gesagt, warum?«, fragte Hanson.

»Ähm … sie hat erklärt, Nina sei sehr leicht zu beeinflussen und würde alles tun, was Keely sagt«, antwortete der Kollege ausdruckslos.

Zu ihrer Neugier gesellte sich nun auch ein leichtes Unbehagen. Hanson bedankte sich und legte auf. Der Chief machte sich offensichtlich so viele Sorgen, dass er ihre Schwester ins Kommissariat bringen wollte. Vielleicht hatte die Leiterin des Kinderheims also recht gehabt.

Sie fragte sich, ob sie Ben und Domnall benachrichtigen sollte. Dazu hatte ihr der DCI keine Anweisungen erteilt. Wahrscheinlich wusste er selbst noch nicht, ob es notwendig werden würde, das gesamte Team zusammenzutrommeln.

Es hatte keinen Sinn, ohne konkreten Anlass einen der beiden Sergeants an einem Sonntagnachmittag zu stören, zumal Ben, von Natur aus gewissenhaft, wie er war, unweigerlich sofort ins Kommissariat eilen würde, sobald sie ihm davon berichtete.

Aber da sie und Ben normalerweise ziemlich häufig Nachrichten austauschten, kam es ihr auch komisch vor, ihm nicht zu erzählen, was los war. Außerdem war es manchmal besser, vorgewarnt zu werden, dachte sie. Wenn sie es richtig formulierte, könnte sie ihn auf dem Laufenden halten, ohne ihm das Gefühl zu vermitteln, dass seine Anwesenheit erforderlich war.

Sie überlegte einen Moment und schickte ihm dann eine kurze Textnachricht.

Wie geht’s? Ich bin immer noch im CID, und der Chief ist auch auf dem Weg. Er will ein Mädchen im Teenageralter befragen, dessen Schwester verschwunden ist. Könnte interessant sein. Ich halte dich auf Stand.

Zehn Sekunden später traf Bens Antwort ein.

Bin in zwanzig Minuten da. Bringe Haferkekse mit.

Grinsend wählte Hanson die Nummer von Keely Lennox’ Kinderheim. Offensichtlich hatte sie nicht ganz die richtigen Worte gefunden.

Michelle war kurz nach den beiden uniformierten Constables im Spreading Oak eingetroffen. Als sie aus dem Wagen stieg, hatte Jonah kurz einen Anflug der Enttäuschung verspürt, weil es nicht Jojo war, die ihn suchte. Weil er jetzt mit Michelle zusammen war, der klugen, fähigen Mutter seines Kindes, und nicht mit der respektlosen, naturverbundenen Jojo Magos.

Er hatte sich selbst erbärmlich gefühlt wegen dieser Reaktion. Du solltest nicht an Jojo denken. Es ist nicht fair. Du liebst Michelle.

Und das stimmte. Er liebte sie, und er liebte Milly. Er hatte das Richtige getan. Natürlich hatte er das. Jonah hatte tief eingeatmet, um sich zu beruhigen, dann Michelle zugewinkt und ihr bedeutet zu warten, während er dem Mädchen in den Wagen half.

Er hatte Michelles Gesichtsausdruck beim Anblick des Streifenwagens gesehen. Sie hatte sofort gewusst, dass es mit ihrem gemeinsamen Wochenende vorbei war.

Jonah hatte erwartet, dass sie verärgert reagieren würde, sauer darüber, dass die Zeit für ihre Familie einfach plattgewalzt wurde. Aber stattdessen hatte sie leicht panisch gewirkt. Er hatte beobachtet, wie sie zu der schlafenden Milly geschaut und den Blick wieder abgewendet hatte, als wäre ihr das alles zu viel, und das hatte ihn beunruhigt.

An diesen Gesichtsausdruck dachte er immer noch, als er Keely eine halbe Stunde später aus dem Observationsraum betrachtete. Die Constables hatten sie in einen der regulären Vernehmungsräume geführt, wo sie jetzt auf die Ankunft einer Sozialarbeiterin im Bereitschaftsdienst wartete, die als ihre Begleitperson fungieren sollte.

Seinem Eindruck nach war Keely nicht ganz normal. Während sie in dem Pub gewartet hatten, hatte er versucht, sie weiter zum Reden zu bringen. Er hatte sie gefragt, was passiert und woher sie gekommen war. Ob sie etwas gegessen hatte und ob es Eltern gebe, die er anrufen konnte. Sie hatte diese Fragen völlig unbewegt zur Kenntnis genommen und darauf entweder mit leerem Blick oder einem Hauch von Belustigung reagiert. Schließlich hatte sie leise geseufzt und gesagt: »Ich spreche auf der Polizeistation mit Ihnen. Es ist zwecklos, jetzt irgendwas zu fragen.«

Sie hatte das so unglaublich kühl erklärt, dass er kaum glauben konnte, dass sie erst sechzehn war, wie er inzwischen wusste. Er musste fairerweise zugeben, dass er es generell nicht leicht fand, das Alter von Teenagern zu schätzen. Trotzdem fand er es beunruhigend, wie jung sie noch war.

Sie hatte kein bisschen verlegen gewirkt und bei der Ankunft der uniformierten Beamten keine Spur von Ängstlichkeit gezeigt. Sie hatte ihr Schweigen auch nicht für aufmüpfige Antworten gebrochen. Und er konnte sich des unbehaglichen Gefühls nicht erwehren, dass sie ihn längst abgeschätzt hatte. Dass sie bereits entschieden hatte, ob es sich lohnte, mit ihm zu reden, oder nicht.

Er hatte damit gerechnet, dass sich das ändern würde, sobald sie im Kommissariat waren. Das CID zu durchqueren und dann auf eine Befragung zu warten war zwangsläufig einschüchternd. Aber nachdem sie nun hier waren, erkannte er keine Anzeichen von Furcht. Sie starrte aus ihren blauen Augen eindringlich auf das Fenster des Observationsraums, sodass Jonah das seltene und unbehagliche Gefühl hatte, sie wüsste, dass er dort stand.

Hanson kam herein und schloss die Tür. »Die Sozialarbeiterin trägt sich gerade am Empfang ein«, sagte sie. »Ich habe das Kinderheim angerufen und die Leiterin um einen Rückruf gebeten, sobald sie Zeit hat.«

»Danke«, sagte Jonah.

»Ben ist gerade eingetroffen«, berichtete sie weiter. »Er hat Haferkekse mitgebracht.«

Jonah schüttelte den Kopf. Er hätte ahnen müssen, dass Ben auftauchen würde.

»Das mit den Haferkeksen ist eine gute Nachricht. Können Sie ihn bitten, sich mit den Einzelheiten des Falles vertraut zu machen? Er soll sich anschauen, was im Verlauf der Vermisstenermittlung unternommen wurde, und überprüfen, ob Keely eine Vorgeschichte antisozialen Verhaltens hat. Außerdem soll er das Protokoll der Befragung der Leiterin des Kinderheims einsehen.«

»Ich habe überprüft, ob Keely vorbestraft ist. Sie ist sauber«, sagte Hanson. »Aber sie war tatsächlich schon einmal hier. Als Zeugin bei zwei Missbrauchsermittlungen, die jedoch eingestellt wurden. Ich habe das Ermittlungsteam für Kindesmissbrauch um weitere Informationen gebeten.«

Diese Tatsache machte Jonahs Unbehagen noch größer. Wenn Keely in irgendeiner Weise missbraucht worden war, erhöhte das die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass sie Gewalt gegen ihre Schwester angewendet hatte.

»Danke, gut mitgedacht. Und es wäre nicht schlecht, wenn Ben herausfinden könnte, ob die Schwestern Freundinnen hatten, denen sie sich vielleicht anvertraut haben. Er kann sich um den Kleinkram kümmern.«

»Verstanden«, sagte Hanson und notierte alles.

»Und sagen Sie ihm, er soll aufhören, so eifrig zu sein«, fügte Jonah lächelnd hinzu.

Hanson grinste. »Mit Vergnügen.« Doch sie wurde sofort wieder ernst. »Glauben Sie, wir sollten uns beeilen? Es ist eine Menge Blut, oder? Ich meine, sie ist nicht von Kopf bis Fuß blutüberströmt, aber … «

»Ich habe es an das Ermittlungsteam für Entführungsfälle weitergeleitet«, sagte er leise. »Die werden uns in Kürze informieren. Von unserer Seite aus liegt der Schlüssel darin, mit Keely zu sprechen und zu versuchen, sie zur Mitarbeit zu bewegen.«

Hanson nickte mit düsterer Miene. Sie war schon lange genug in seinem Team, um zu erkennen, dass der Chief die Situation für ernst hielt.

Sobald Jonah den Raum betrat, fixierte Keely ihn mit ihren eisblauen Augen. Während er und Hanson Platz nahmen, fühlte er sich unangenehm an den Blick erinnert, mit dem sein Vater ihn früher so oft angesehen hatte und der für ihn immer mit dem Gefühl verbunden gewesen war, angeklagt und für schuldig befunden zu werden. Und obwohl die Person, die ihn jetzt betrachtete, ein Mädchen im Teenageralter war, löste das seltsamerweise dieselbe Angst bei ihm aus.

Zum ersten Mal war er froh, dass der Vernehmungsraum vor drei Monaten mit Digitalkameras ausgestattet worden und das alte Aufnahmegerät durch eine Videoaufzeichnungsanlage ersetzt worden war. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund hatte er sich lange Zeit gegen die moderne Technik gesträubt, doch heute Abend war er dankbar, dass es eine Videoaufnahme der Befragung geben würde. Er wollte die leibhaftige Wirkung von Keelys ausdruckslosem Starren und ihrer Selbstbeherrschung festgehalten wissen.

Die Sozialarbeiterin lächelte ihn kurz an und blickte dann wieder auf den Tisch, ein ziemlich deutliches Signal, dass sie in all das nicht verwickelt werden wollte. Es überraschte ihn nicht. Keely hatte seit ihrer Ankunft kaum ein Wort mit ihr gewechselt und bestimmt nichts getan, um ihre Zuneigung zu gewinnen.

Er absolvierte die formale Vorstellung der Anwesenden für die Kamera und fragte Keely dann: »Geht es dir gut? Brauchst du irgendetwas? Zu essen, zu trinken, Schmerzmittel … ?«

Keely schüttelte den Kopf. Ihr Ausdruck blieb unverändert.

»Gut. Bitte sag uns Bescheid, wenn du irgendetwas möchtest.« Er lehnte sich ein wenig zurück, um zu vermitteln, dass dies keine förmliche Befragung werden sollte. »Bist du jetzt bereit, mit mir zu reden?«

Keely betrachtete ihn und sagte dann: »Das kommt darauf an, worüber Sie reden wollen.«

Jonah nickte. »Ich würde gern wissen, was dir seit Dienstagabend passiert ist.«

Keely lächelte sehr knapp. »Warum interessiert Sie das?«

»Es sieht so aus, als hättest du seitdem einiges durchgemacht«, sagte Jonah leise. »Ich möchte wissen, ob wir in irgendeiner Weise helfen können.«

Keelys Lächeln wurde ein wenig breiter, doch sie sagte nichts.

»Ihr habt euer Kinderheim in der Cedar Avenue irgendwann am Dienstagabend verlassen«, fuhr er fort. »Das Personal hat euer Verschwinden erst am nächsten Morgen bemerkt. Wann genau seid ihr gegangen?«

Keely blinzelte nur noch langsamer.

»Seid ihr vor etwas Bestimmtem weggelaufen?«, schaltete Hanson sich ein. »Wart ihr wegen irgendwas in der Cedar Avenue speziell unglücklich?«

Keely blickte zu Hanson. Jonah, der ihre Reaktion beobachtete, sah ein Aufflackern. Von Interesse vielleicht. Oder Unbehagen. Unmöglich zu sagen.

»Menschen laufen normalerweise nicht aus glücklichen Situationen weg«, fuhr Hanson fort. »Haben die Mitarbeiter euch gut behandelt?«

Weiteres Schweigen. Und ein weiterer aufreizend schwer zu deutender Gesichtsausdruck.

»Ist das dein Blut?«, fragte Jonah und wies mit dem Kopf auf ihre Hände. Nach der Befragung würde man eine Probe nehmen und direkt ins Labor schicken, doch sie konnten nicht auf das Ergebnis warten. Wenn Keely oder – noch wahrscheinlicher – ihre Schwester verletzt worden war, mussten sie das heute Abend wissen und nicht erst morgen früh.

»Nein«, sagte Keely leichthin. Sie streckte kurz beide Arme vor sich aus und wirkte zufrieden. »Mir geht es gut.«

Ihr Akzent klang deutlich mehr nach Mittelschicht als bei den meisten Kindern in staatlicher Obhut. Jonah fragte sich, wie lange sie schon in dem System war und wie sie und ihre Schwester dort gelandet waren. Aber beide Fragen waren jetzt zweitrangig.

»Ist es Ninas Blut?«, fragte er, nachdem er entschieden hatte, dass es an der Zeit war, Keelys Schwester in die Befragung einzuführen.

Er sah ihre minimale Reaktion. Eine Erweiterung der Pupillen, eine winzige Anspannung des Körpers. »Sie interessieren sich also eigentlich nur für Nina.«

Jonah wartete, bis sie ihn wieder ansah, und erklärte dann entschieden: »Wir interessieren uns für euch beide. Seid ihr verletzt? Wurde euch Leid angetan? Wo ist deine Schwester? Braucht sie unsere Hilfe?«

Keely atmete langsam aus, ihr Blick wirkte distanziert. Jonah nahm an, dass sie erneut nicht antworten würde, doch schließlich fragte sie: »Wieso wollen Sie Nina helfen?«

»Ich glaube, dass sie das Kinderheim in der Cedar Avenue am Dienstag mit dir verlassen hat«, sagte Jonah. »Ist das richtig? Wart ihr zusammen?«

Keely wandte ihm ihren jetzt wieder sehr direkten Blick zu. »Offenbar wissen Sie die Antwort darauf schon.«

Jonah betrachtete sie eine Weile. »Wir wissen nur, was andere vermuten. Wir würden gern hören, was wirklich passiert ist. Von dir.«

Eine volle Minute lang erwiderte Keely nur stumm seinen Blick. Schließlich nickte Jonah und griff nach der Fernbedienung der Kamera.

»Wir machen eine Pause, und du kannst dich mit Kath unterhalten«, sagte er. Die Sozialarbeiterin verzog kurz das Gesicht. »Wir können aber auch versuchen, deinen zuständigen Sozialarbeiter zu erreichen, wenn dir das eine Hilfe wäre«, bot Jonah an.

Keely zuckte die Schultern. Es war ihr offenbar egal. Keely schien sich überhaupt um sehr wenig zu kümmern, mit der Ausnahme vielleicht, allein im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit zu stehen.

Er stand auf, um den Vernehmungsraum zu verlassen. Als er schon an der Tür war, sagte Keely: »Wenn Sie zurückkommen, werde ich Ihnen erzählen, was passiert ist. Von Anfang an.«

Wieder war Jonah sich nicht sicher, wie er ihre Miene deuten sollte. Neben der Kälte darin war etwas Neues hinzugekommen. Belustigung womöglich, oder vielleicht auch Verachtung.

Er nickte und sagte: »Das würde mich freuen.«

Ben Lightman erwartete sie, als Hanson mit dem Chief aus dem Vernehmungsraum kam. Er war wie immer makellos gekleidet, in weißem Hemd und dunkelblauem Jackett. Hanson konnte sich nur an einen Anlass erinnern, bei dem er nicht ausgesehen hatte wie ein Model: Er war unterwegs zum Tennisspielen gewesen und hatte es selbst in Shorts und Federer-T-Shirt geschafft, mühelos stylish auszusehen.

»Ben, genau der Mann, den ich sehen wollte«, sagte der Chief mit gespieltem Ernst. »Juliette hat gesagt, Sie haben Haferkekse mitgebracht … «

Ben reagierte mit seinem Mikrogrinsen und griff nach einer leicht verbeulten Quality-Street-Dose.

»Selbst gebacken von meiner Schwester«, sagte er, nahm den Deckel ab und hielt ihnen die Dose hin. »Mit mehr Kalorien pro Stück, als man in einem Monat zu sich nehmen sollte.«

»Her damit«, sagte Hanson, griff in die Dose und wünschte, sie hätte eine Serviette zur Hand. Die Kekse waren echt klebrig.

»Haben Sie schon was von dem Kinderheim gehört?«, fragte der Chief und nahm sich ohne erkennbare Scham zwei Kekse auf einmal.

Bevor Ben antworten konnte, klingelte das Telefon. Er nahm ab, stellte das Telefon auf laut und sagte: »Hier ist DS Ben Lightman.«

»Hier ist Magda Becker.« Die Frauenstimme klirrte ein wenig über den Lautsprecher. »Ich bin die Leiterin des Kinderheims, das – Keelys und Ninas Heim. Entschuldigen Sie, man hat mir gerade erst ausgerichtet, dass Sie angerufen haben. Derek sagt, dass Sie Fragen an mich haben.« Magda Beckers Stimme klang gepresst und ein wenig unsicher. Für Hanson hörte sie sich an wie eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs.

»Vielen Dank für Ihren Rückruf«, sagte Ben. »Wir sind dankbar für jeden hilfreichen Hinweis.«

»Hat sie irgendwas gesagt?«, fragte Magda hastig. »Über Nina?«

»Darüber liegen mir noch keine Informationen vor«, sagte Lightman und blickte zu dem DCI. Hanson legte den Haferkeks auf ihrem Schreibtisch ab und notierte etwas auf einem Blatt Papier. »Aber meine Kollegen sprechen mit ihr.«

»Nina hätte nicht mit ihr gehen sollen«, sagte Magda. »Ich habe so sehr versucht, sie … davor zu warnen, einfach ihrer Schwester zu folgen.«

Der DCI hockte sich auf die Kante eines Schreibtischs. Hanson hielt das Blatt Papier hoch, auf das sie geschrieben hatte:

FEINDSELIGKEITGEGENÜBERNINA??

Lightman nickte und fragte: »Gab es Probleme zwischen den beiden?«

»Ja«, sagte Magda. »Sie haben sich nicht gestritten oder so«, fügte sie hinzu. »Nina macht bloß alles, was Keely sagt. Sie ist so gutmütig, und Keely ist einfach … Sie hat eine starke Persönlichkeit.«

»Sie glauben, sie könnte Nina überredet haben, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln?«, fragte Lightman in einem so lockeren Ton, dass es nicht wie ein Vorwurf klang. Das war ein echtes Talent von ihm.

»Ja, genau das ist es«, sagte Magda. »Nina hat die Chance, von einer wirklich wundervollen Familie adoptiert zu werden. Sie hatten die Mädchen früher bereits in Pflege, und Nina hatte es dort gut gefallen. Bis Keely es vermasselt hat. Wir wissen schon seit einigen Wochen, dass Keely ihre Schwester nicht gehen lassen will. Ich bin mir sicher, deswegen sind sie auch abgehauen.«

»Sie wollte nicht von ihrer Schwester getrennt werden?«, fragte Ben.

»Ja«, sagte Magda einen Hauch zögerlich. »Ja, wahrscheinlich.«

Der DCI deutete ihm mit Gesten an, weiter zu drängen. Lightman nickte. »Gab es noch einen anderen Grund, warum sie nicht wollte, dass Nina geht?«

»Nun, das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen«, antwortete Magda ein wenig widerwillig. »Aber ich dachte manchmal, dass Keely eifersüchtig oder böse auf ihre Schwester ist. Nina ist … Die Menschen schließen sie schnell ins Herz. Während Keely … « Es entstand eine lange Pause. Lightman sagte nichts, sondern überließ es ihr, das Schweigen zu beenden. »Es ist manchmal schwer, sie zu mögen.«

»Mag Nina sie?«, fragte Lightman.

»Oh, Nina vergöttert sie«, antwortete Magda. »Sie glaubt, Keely könne nichts Falsches tun. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie außer ihr keine Familie hat.«

»Sind die Mädchen Waisen?«

»Nein, also … praktisch schon.« Sie seufzte, und ihr Atem klang über den Lautsprecher wie eine kräftige Brise. »Ihre Mutter ist gestorben, als die Mädchen neun und sieben waren. Keine der zuständigen Stellen konnte ihren Vater ausfindig machen. Er hat die Familie verlassen, als Nina noch ein Säugling war.«

Lightman blickte zu dem DCI, der nachdenklich wirkte, aber keine weiteren Vorschläge hatte.

»Wir müssten auch noch einmal persönlich mit Ihnen sprechen«, sagte Ben. »Könnten Sie heute Abend ins Kommissariat kommen?«

»Heute Abend?«, fragte Magda. »Das geht nicht. Ich habe noch fünf andere Kinder und Jugendliche zu beaufsichtigen, und zwei Mitarbeiter sind im Urlaub.«

»Wir könnten auch zu Ihnen kommen, wenn das besser passt«, bot Ben an.

»Danke. Das wäre hilfreich.«

Hanson überlegte, welche Frage die dringlichste war, und begann wieder zu schreiben. Sie sah, wie Ben den Kopf verdrehte, um es zu lesen.

»Nur noch eine letzte Frage«, sagte Ben. »Würden Sie Keely vertrauen, auf Nina aufzupassen?«

Es entstand eine Pause von mehreren Sekunden, bevor Magda sagte: »Ich glaube nicht. Nein.«

Einige Minuten nach dem Telefonat traf das Dezernat für Entführungsfälle ein, zumindest zwei Mitglieder des Teams. Die anderen waren unter dem gegebenen Zeitdruck vermutlich damit beschäftigt, die Ermittlungen zu starten.

Der leitende DI war Murray Quick, ein Mann mit dem Gebaren eines Feldwebels. In all den Jahren, in denen Jonah mit ihm zu tun gehabt hatte, hatte er nicht einziges Mal gelächelt, trotzdem hatte seine Art etwas unbestreitbar Beruhigendes. In den vergangenen fünfzehn Jahren war Quick als Mitglied des Red Teams häufig in Situationen eingesetzt worden, in denen das Leben von Personen akut bedroht war, und seine Bilanz konnte sich sehen lassen. Wenn jemand, der ihm wichtig war, in Gefahr geraten würde, würde Jonah sich Quick an seiner Seite wünschen.

Quick kam in Begleitung einer DC vom Red Team, und die beiden blieben in der Nähe von Hansons Schreibtisch stehen.

»Kurze Lagebesprechung«, sagte Quick ohne höfliches Vorgeplänkel. »Ich nehme an, Sie sind alle mit an Bord. In dem Fall können wir es hier machen.«

Jonah nickte. »Hier ist okay. Solange Sie keinen Beamer brauchen.«

Ohne darauf einzugehen, legte Quick los: »Wir haben Datenchecks für die Handynummern von Keely und Nina Lennox gemacht. Seit Dienstagabend hat sich keins der beiden Handys eingeloggt, bis heute Nachmittag, als Keelys Signal von einem Mast in der Nähe des Pubs aufgefangen wurde. Das war um sechzehn Uhr zehn. Von Ninas Handy bisher nichts.«

»Hört sich an, als hätte sie es kurz vor ihrer Ankunft eingeschaltet«, sagte Jonah. »Was nicht heißt, dass sie nicht schon vorher in der Gegend gewesen sein könnte.«

»Wir lassen die unmittelbare Umgebung des Pubs bereits von zwei Constables absuchen«, stimmte Quick ihm zu. »Wenn Nina in der Nähe ist, finden wir sie. Gleichzeitig gehen wir auch der Möglichkeit nach, dass Keely Lennox von einem anderen Ort dorthin gekommen ist. Wir suchen zurzeit nach weiteren Ortungsdaten, und der Superintendent hat eine UVA der Stufe eins unterschrieben.«

Jonah wusste, was eine UVA war und worauf man mit dieser Urgent Verbal Authorisation im Detail zugreifen konnte. Eigentlich sollten er und sein Team das nicht wissen, denn je weniger Menschen die Methoden kannten, die der Polizei beim Aufspüren von Verdächtigen im absoluten Notfall zur Verfügung standen, desto weniger Verbrecher würden davon erfahren.

Aber Jonah war bei seinen Kooperationen mit dem Red Desk in der Vergangenheit neugierig geworden und hatte einen Bekannten von Domnall O’Malley danach gefragt, einen jungen Mann namens Ziggy. Dieser Ziggy war, wie Jonah stark vermutete, selbst als illegaler Hacker aktiv, half der Polizei jedoch gleichzeitig hin und wieder bei der Abwehr entsprechender Angriffe. Er hatte Jonah erzählt, dass eine UVA eine Anordnung an ein Telekommunikationsunternehmen war, vollständige Daten zu einer Person oder einer Gruppe von Personen zur Verfügung zu stellen.

»Ein Hersteller speichert sehr viel mehr Daten als nur eine Liste von Telefonmasten«, hatte Ziggy gesagt. »Wenn Sie sich selbst damit erschrecken wollen, was die über Sie wissen, gucken Sie mal nach, wie Bluetooth Low Energy funktioniert.«

Das hatte Jonah getan und danach beschlossen, sich auf das Positive zu konzentrieren und zu hoffen, dass er sich nie vor seinen Kollegen verstecken musste.

»Ich habe mit dem DCS gesprochen«, fuhr Quick fort. »Wir sind beide der Ansicht, dass für den Anfang weiter Sie mit dem Mädchen sprechen. Sie haben schon eine Beziehung zu ihr aufgebaut, und sie hat sich bereit erklärt, Informationen preiszugeben. Sie sind in Verhandlungsführung ausgebildet, oder?«

Jonah schluckte seine Einwände hinunter und nickte. Er hatte früher, als DI, zwei Jahre lang in Vierundzwanzig-Stunden-Rufbereitschaft als Verhandler gearbeitet, diese Funktion jedoch letztendlich aufgegeben. Seinem damaligen DCI gegenüber hatte er zugegeben, dass er besser darin war, den Willen von Menschen zu brechen, als sie zu beschwichtigen.

»Das ist gut. Aber wir haben auch noch einen eigenen Verhandler in Bereitschaft, falls er gebraucht wird.« Er sah Jonah prüfend an. »Ich schlage vor, wir schalten uns in einer Stunde noch mal kurz und schauen dann, wie die Lage ist.«

»Einverstanden«, sagte Jonah.

Die Dynamik in Krisensituationen faszinierte ihn immer wieder. Auch wenn Quick ihn hin und wieder mit »Sir« anredete, waren es im Grunde doch gemeinsame Ermittlungen und sie beide gleichwertige Partner, vereint in ihrer Suche nach Nina Lennox.

»Ich möchte Sie alle bitten«, fuhr Jonah fort, »dass Sie, noch während die Gespräche mit Keely laufen, ihr Leben – und das ihrer Schwester – unter die Lupe nehmen. Finden Sie heraus, wohin die beiden am wahrscheinlichsten geflohen sein könnten. Ermitteln Sie enge Kontaktpersonen, damit wir deren Daten an das Entführungsdezernat weitergeben können.« Er hielt kurz inne und fügte dann hinzu: »Und versuchen Sie herauszufinden, welches Motiv Keely Lennox bei alldem haben könnte. Hat sie ihre Schwester wirklich schwer verletzt, oder ist das Ganze nur Show?«

Hanson rutschte nachdenklich auf ihrem Stuhl hin und her. »Haben wir die Telefonunterlagen von vor dem Verschwinden der Mädchen? Vor allem die Textnachrichten?«

»Sind bereits bei Vodafone angefordert«, sagte Quick. »Wir durchforsten sie auf Personen von Interesse, aber wir können diese Information auch gern an Sie weiterleiten.«

»Danke.« Hanson lächelte ihn an, erhielt als Antwort jedoch nur ein kurzes Nicken.

»Welche Informationen hat Keely Ihnen bisher gegeben?«, fragte DCI Quick stattdessen Jonah.

»Im Grunde gar keine«, erwiderte Jonah. »Sie hat gesagt, sie würde uns alles erzählen, wenn ich zurückkomme, aber nach dem, was ich bisher von ihr gesehen habe, bin ich mir nicht sicher, dass es ganz so einfach werden wird. Ich denke, wir sollten uns trotzdem anhören, was sie zu sagen hat.«

Quick nickte ihnen zu und machte sich ohne weitere Verabschiedung auf den Weg zurück in sein Büro. Jonah bemerkte den amüsierten Blick der DC des Red Teams, die sich entschuldigte und ihm folgte. Er war erleichtert, dass offenbar zumindest ein Mitglied des Entführungsdezernats Sinn für Humor hatte.

Als Jonah in den Vernehmungsraum zurückkehrte, war er sich unschlüssig, was ihn dort erwarten würde. Einerseits wappnete er sich gegen schlechte Nachrichten. Womöglich würde er gleich erfahren, dass Keely ihrer Schwester etwas Schreckliches angetan hatte.

Gleichzeitig bemühte er sich, nicht die Zuversicht zu verlieren. Es bestand eine realistische Chance, dass Keely nur auf Zeit spielte, um zu demonstrieren, dass sie die Kontrolle hatte. Die Blutflecken reichten nicht, um daraus auf eine tödliche Verletzung zu schließen. Blut sah immer nach sehr viel mehr aus, als es in Wirklichkeit war.

Aber es gab auch eine leise dunkle Stimme in seinem Hinterkopf, die ihm sagte, dass selbst eine kleine Blutung tödlich sein konnte, wenn sie unbehandelt blieb oder innerlich war. Bevor er den Vernehmungsraum betrat, atmete er tief ein und nickte sich selbst zu.

Keely begrüßte ihn mit einem sehr knappen Lächeln, als er ihr gegenüber Platz nahm. Er hatte den Eindruck, dass sie zu irgendeinem Urteil über ihn gekommen war, einem Urteil, das sie offenbar amüsierte. Es war eigenartig erniedrigend.

An Hanson schien sie weit weniger interessiert. Sie streifte sie nur kurz mit ihrem Blick und wandte sich wieder Jonah zu.

»Wenn du bereit bist fortzufahren«, sagte er, »würden wir wirklich gern hören, was passiert ist.«

Keely betrachtete ihn eine Weile. »Also gut. Und im Sinne des Gesetzes werde ich Ihnen die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit schildern. Alles, was uns geschehen ist, seit wir in das System staatlicher Jugendhilfe geraten sind.«

Jonah beugte sich vor. »Das würden wir wirklich gern hören. Aber kannst du uns zuerst von den vergangenen fünf Tagen erzählen? Was hat dich hierhergeführt?«

Keelys Miene wurde hart. »Nein«, erklärte sie ihm. »Das kann ich nicht. Sie werden sich alles anhören oder Sie kriegen gar nichts. Und glauben Sie mir, ohne mich werden Sie Nina nicht finden.« Das winzige Lächeln schlich sich wieder auf ihre Lippen. »Dafür habe ich gesorgt.«

2.

Man kann sich seine Geschichte nicht aussuchen. Das habe ich wirklich gründlich gelernt. Mit Glück kann man sie ein bisschen verbiegen, ein oder zwei Ereignisse verdrehen und aufhübschen – oder auch nicht. Man kann die Geschichte sogar verschieden aufmachen. So könnte ich das hier auch als Komödie erzählen, wenn ich es richtig anstelle. Oder vielleicht als ungeschminkten Jugendroman, in dem alle lernen und reifen und stärker werden.

Aber was man sich niemals aussuchen kann, ist das Genre. Das bleibt ein Leben lang an einem kleben. Deshalb ist meine Geschichte das, was sie ist. Eine Geschichte, die von drei Männern bestimmt wird und davon, wie ihr Begehren unser Leben geformt und verstümmelt hat.

Wenn Sie Nina finden möchten, habe ich zum Anfang einen Rat für Sie. Es geht darum zu begreifen, dass diese Männer nicht schlimmer sind als Sie. Eigentlich nicht. In uns allen schlummert das Potenzial zur Grausamkeit. In mir auf jeden Fall, das weiß ich. Meins wurde von dem, was geschehen ist, ziemlich bloßgelegt.

Um meine Schwester zu finden, müssen Sie also in den Spiegel schauen und wirklich erkennen, was Sie darin sehen. Sie müssen an all den dunklen Orten graben. All die Gelegenheiten unter die Lupe nehmen, bei denen Sie Ihre eigenen Interessen über die von anderen gestellt haben. All die kleinlichen und egoistischen Dinge, die Sie getan haben.

Ist es nicht eigenartig, wie Sie bei alldem noch den Verstand bewahren und sich einreden können, Sie seien ein guter Mensch? Das liegt daran, dass Sie nicht demselben Druck ausgesetzt waren wie ich.

Wahrscheinlich wäre ich sogar ähnlich drauf wie Sie, wenn all die schlimmen Sachen erst später passiert wären. Die waren wirklich nicht kindgerecht.

Nur dass niemand richtig auf einen achtgibt und das Leben einfach seinen Lauf nimmt, ob es einem passt oder nicht.

Als die Welt für uns dunkel wurde, war ich neun und meine Schwester sieben. Zwei kleine Mädchen, die dachten, dass die Welt sich um Kuchen, Malkästen und Geburtstagsgeschenke drehen würde. Wir definierten uns über die Dinge, die wir haben wollten. Am Anfang jedes Tagebuchs, das ich anfing und dann wieder aufgab, schrieb ich meinen Namen, mein Alter und das, was ich mir zu dem Zeitpunkt gerade am meisten wünschte (meistens irgendein Tier, aber manchmal auch ein Buch).

Damals hatten wir Glück. In der Regel besorgte unsere Mum uns alles, was wir uns wünschten. Sie liebte es, uns zu verwöhnen. Damals hatte ich keine Ahnung, dass einem das Geld auch ausgehen kann.

Unser Dad war für mich immer nur eine vage, beinahe mythische Gestalt. Jemand, der einmal ein Teil unseres Lebens gewesen und dann einfach verschwunden war. Er existierte nur als bärtiges, bebrilltes Gesicht auf zwei gestellten Fotos und sonst nirgendwo.

Meine Schwester, deren Erinnerung immer seltsam vollständig war, erinnert sich an mehr, obwohl sie erst drei war, als er uns verlassen hat. Manchmal malte sie Bilder von ihm oder schrieb Geschichten, in denen er streng und hart war oder in denen er uns mit Geschenken überhäufte wie Mummy. Nichts davon kam mir real vor.

Für mich ging es nur um Mummy. Sie war mein Ein und Alles. Von der Art, wie sie mit uns redete und lachte, bis zu den Schnittblumen, die sie in unser idyllisches einstöckiges Häuschen brachte. Von den Spielen, die sie mit uns spielte, bis zu den Dingen, die sie uns beibrachte. Vom Morgen, wenn sie uns weckte, bis zum Abend, wenn sie uns ins Bett brachte und wir einschlafen durften, während sie im Wohnzimmer nebenan Klavier spielte.

Deshalb war es ein echter Schlag und kompletter Wendepunkt, als sie grausam und völlig unnötig starb.

Es ist eine dieser ungerechten Umkehrungen, dass meine Schwester sich an nichts von diesem Tag erinnert, während er mir mit absolut trostloser Klarheit vor Augen steht.

Darum beneide ich sie wirklich. Die Blutspritzer und den geschundenen Körper unserer Mum würde ich wirklich gern vergessen.

Eine der Therapeutinnen, zu der wir gingen, hat uns erklärt, dass es nicht immer gesund ist zu vergessen. Sie sagte, es sei besser für das Bewusstsein, sich an alles zu erinnern, auch an die wirklich heftigen Dinge. Na toll. Ich bin mir sicher, es ist echt gesund, wenn man als kleines Kind Abend für Abend mit diesen Bildern im Kopf einschläft.

Jedenfalls war ich diejenige, die unsere heiß geliebte Mummy gefunden hat, um kurz nach acht Uhr morgens an einem eiskalten Januartag. Ich schlich nach unten und zitterte in der kalten Luft, die durch die offene Terrassentür hereinwehte. Ich wusste noch nicht genug, um zu begreifen, dass die offene Terrassentür bedeutete, dass etwas nicht stimmte. Ich dachte, Mummy würde trotz des Dämmerlichts im Garten arbeiten.

Ich ging hinaus in der Hoffnung, dass wir ungestört ein wenig Zeit zu zweit haben würden, ohne dass Ninny dazwischenkam. Stattdessen fand ich jahrelange Albträume.

Um das klar zu sagen. Was ich auf der Terrasse gefunden habe, war nicht wirklich Mummy. Es waren ihre verrenkten Überreste, verknäult mit zerbrochenen Gartenmöbeln.

Ich sah auch die klebrigen roten Spritzer auf den Steinplatten. Und ich rannte nach drinnen und rief einen Krankenwagen.

Mit quasi perfektem Timing wachte meine Schwester auf und stolperte die Treppe herunter, als ich gerade mit der Frau in der Einsatzzentrale sprach.

»Mummy braucht bloß einen Arzt, Ninny«, flüsterte ich ihr zu. »Bleib oben auf der Treppe.«

Sie nickte schläfrig gehorsam und setzte sich brav auf die oberste Stufe, bis die Notärzte kamen.

Ich dachte, jemand hätte sie ermordet. Unsere Mummy. Das habe ich ein paar Wochen später schließlich auch meiner Schwester erzählt. Und es wurde erst sehr viel später von einer extrem verlegenen Mitarbeiterin des Kinderheims richtiggestellt.

»Ich habe gehört, du erzählst den Leuten, dass deine Mummy ermordet worden ist, Keely«, sagte sie und sah aus, als wäre sie lieber irgendwo anders. Überall, nur nicht in diesem beengten Büro, mit zwei rothaarigen Kindern, die sie anstarrten.

»Das ist nicht wahr«, sagte die Frau. Ich glaube, ihr Name war Tina, doch in meiner Erinnerung heißen alle Mitarbeiterinnen Tina, was nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht sein kann.

Jedenfalls zögerte die Frau, die wahrscheinlich nicht Tina hieß. Es war eine dieser theatralischen, unnötigen Pausen, die die Leute machen, wenn sie etwas sacken lassen wollten.

Wir starrten sie beide an, bis sie sagte: »Es war einfach ein Unfall. Sie ist spät in der Nacht noch mal rausgegangen und gestolpert. Der Tisch mit der Glasplatte ist mit ihr umgestürzt, und die Scherben haben sie an einer ganz wichtigen Stelle im Bein geschnitten. Es hat bestimmt nicht wehgetan.«

Ich weiß noch, dass ich den Blick nicht abgewandt habe. Damals wusste ich schon ein wenig über Schmerzen. Nicht so viel wie später, aber ein bisschen. Zum Beispiel, wie weh es getan hatte, als ich einmal in Scherben gefasst hatte. Und wie schmerzhaft es sein konnte, wenn man sich an einer Papierkante schnitt. Deshalb wusste ich, dass diese Frau eine Lügnerin war. Natürlich hatte es wehgetan.

Sie ahnte wahrscheinlich, was ich dachte, denn sie lief tiefrot an und tat so, als müsse sie noch dringend etwas anderes erledigen.

Egal. Wie auch immer genau, unsere Mum ist gestorben. Das ist alles, was Sie wirklich wissen müssen.

Ihr Tod hat uns auf unterschiedliche Weise getroffen. Anfangs war Ninny völlig aufgelöst. Aber ich blieb stark. Ich spürte ein seltsames Verantwortungsgefühl. Als müsste ich jetzt die Erwachsene sein, weil die zerbrechliche kleine Ninny eine Beschützerin brauchte. Ist das nicht urkomisch? Wenn man bedenkt, wo wir beide gelandet sind?

Manches davon kam wahrscheinlich unbewusst von Mummy. Sie hatte immer irgendwie klargemacht, dass Ninny auf eine Weise zerbrechlich war, wie ich es nicht war. Dass sie Zuwendung und Nachsicht brauchte.

Es war nicht bloß, dass sie mir erklärte, ich solle nicht an ihren Haaren ziehen und nicht zu wild mit ihr toben. Es ging auch darum, was wir beide zu ihr sagten. Sie war unsere »kleine Ninny«, und in dem Spitznamen steckte all die Zuneigung und Nachgiebigkeit für ihre leicht verdrehte Art.

Außerdem sollten wir wirklich achtsam gegenüber ihren Gefühlen sein. Und wir sollten sie nicht allein lassen. An beides erinnerte Mummy mich mit ermüdender Regelmäßigkeit. Aber bisweilen frage ich mich, ob das vielleicht weniger mit Ninny als mit dem zu tun hatte, was sie in mir erkannte. Ich glaube manchmal, dass Mummy schon damals den Schatten in meinem Inneren gesehen hat. Ich wusste immer, dass er direkt unter der Oberfläche lag. Zugedeckt von Liebe und Zuneigung, aber trotzdem da.

Ich glaube nicht, dass sie ihn je bei Ninny gesehen hat. In meiner weichherzigen Schwester war er lange tief vergraben. Nicht weil sie ein besserer Mensch gewesen wäre. Sondern weil ihr, schlank und zart, wie sie war, alle immer ein Lächeln schenkten. Ihren Kopf tätschelten, ihre Tränen trockneten und sie weiter ihre warmen, weichen Gefühle tragen ließen wie ein fadenscheiniges Kleidungsstück. Sie hatte Schichten über Schichten von Weichheit, in denen sie diesen kleinen dunklen Kern verbarg.

Und dann war da ich. Mit einer Statur wie für die Ewigkeit gebaut. Kräftig, untersetzt und unfähig, dieselben zärtlichen Gefühle bei Menschen zu wecken. Ich hatte nie einen Spitznamen, obwohl ich lebhafte Erinnerungen daran habe, immer »Tollpatsch« genannt worden zu sein, wenn ich auf Mummys Schoß krabbelte.

Ich war diejenige, der die Leute immer erklärt haben, sie solle ein tapferes Mädchen sein, aufhören zu weinen und weitermachen. Nicht bloß unsere geliebte Mummy. Alle. Frauen in Geschäften. Lieferboten, Spielgruppenleiterinnen und Lehrerinnen. Die Eltern unserer Freundinnen.

Während sie uns so nach und nach von außen nach innen formten, begriffen sie allerdings nicht, dass ich auch die Intelligente war. Sehr viel intelligenter als Ninny. Eigentlich sehr viel intelligenter als alle.

Ich meine, hin und wieder schienen es einige von ihnen mitzubekommen. Manchmal plapperte ich einfach los, und sie warfen meiner Mum Seitenblicke zu. Sie lachte und sagte, ich sei schon immer sehr reif für mein Alter gewesen. Und vielleicht mischte sich unter ihren Stolz auch ein wenig von dem, was die anderen spürten. Dass ich unnatürlich war. Vorzeitig gealtert. Verhutzelt wie ein Kobold. Ein Geisterkind.

Ich glaube, so haben mich auch die Erzieherinnen gesehen, als wir unsanft in dem ersten Kinderheim landeten. Es war ein schmuddeliges, nach Bleichmittel riechendes Haus in Southampton mit einem von Katzenkot bedeckten Garten ohne Pflanzen, abgesehen von einem großen Rhododendronbusch ohne Blüten. Ninny und ich waren entsetzt.

Wahrscheinlich half es auch nicht gerade, dass wir so offensichtlich Mittelschichtskinder waren. Von unseren geblümten Kleidern und korrekten Frisuren bis hin zu unserem Akzent und unseren Manieren.

Ich hatte nie auch nur darüber nachgedacht, ob wir reich oder arm waren. Unsere Mummy musste Geld gehabt haben, klar. Aber als sie weg war, stellte sich dieses Geld als imaginär heraus. Sie hatte von ihrer Erbschaft gelebt und danach anscheinend von Krediten. Das Haus war irgendwann auf einen Mann überschrieben worden, der ihr fünfzigtausend Pfund geliehen hatte. Es gehörte nicht mehr ihr, was vermutlich bedeutete, dass unsere Mum es nie geschafft hatte, ihm sein Geld zurückzuzahlen.

Da waren wir also, zwei Mädchen aus der Mittelschicht, die sich unversehens in einem System wiederfanden, das sich normalerweise um Kinder kümmerte, die in Armut aufgewachsen waren. Zwei feine kleine Mädchen, die nicht in diese Welt passten.

Wahrscheinlich machte es alles noch schlimmer, dass ich es als meine Aufgabe ansah, für die Rechte meiner Schwester einzutreten. Ich war ihre ständige Fürsprecherin und Verteidigerin. Ich machte mich in jeder Hinsicht für sie stark.

Außerdem ermutigte ich sie, die geschmacklosen Mahlzeiten zu essen, die man uns vorsetzte, manchmal, indem ich Spiele mit ihr spielte, manchmal, indem ich so viel redete, dass sie aß, ohne es zu merken. Was das Essen betraf, war sie schon immer zimperlich gewesen, doch im Heim drohte es pathologische Ausmaße anzunehmen. Ihr war ständig übel von dem ganzen Elend, während es bei mir bedauerlicherweise permanente Hungergefühle auslöste, sodass ich mich nur getröstet fühlte, wenn ich mich vollstopfen konnte.

Doch wie sich herausstellte, gab es eine Sache, vor der ich keine von uns beiden beschützen konnte, und das war die Haltung der anderen Kinder. Wir waren bis dahin auf eine Dorfgrundschule mit einer Direktorin gegangen, die sich eifrig um Freundlichkeit bemüht hatte, deshalb war ich auf nichts von alldem vorbereitet. Nicht auf die Art, wie sich die anderen gegen uns zusammentaten und »Rotschopf« johlten, nicht auf eins der älteren Mädchen, das vorgab »eins von unseren Schamhaaren« auf dem Sofa gefunden zu haben. Dabei wusste ich damals noch nicht einmal, was Schamhaare sind.

Nach dem Ende der ersten Woche wurden wir von den anderen Kindern nur noch »Rotschopf eins« und »Rotschopf zwei« gerufen. Ninny weinte deswegen tagelang.

Ich wartete darauf, dass man uns irgendwo andershin brachte, doch Ninny hatte auch davor Angst.

»Tina sagt, dass wir wahrscheinlich in eine neue Familie kommen«, erzählte sie mir nach etwa einem Monat. (Ich meine, sie hieß wie gesagt vielleicht nicht Tina. Aber so erinnere ich mich nun mal an sie.)

Nina kauerte auf dem zu kleinen Bett, die blasse Haut unter ihren Augen rot vom Weinen. »Ich will nicht zu einer anderen Familie. Ich will Mummy.«

Ich setzte mich neben sie, der Plastikbezug, der über die Matratze gespannt war, knirschte. Ich erinnere mich noch gut an den Gummigeruch dieser Bezüge, der durch das Laken darüber kroch. Und daran, wie das Plastik in warmen Nächten zu Schweißansammlungen führte, die nach und nach in meinen Schlafanzug sickerten. Multisensorisches Elend.

»Alles wird gut«, erklärte ich ihr. »Wir finden eine neue Mummy. Vielleicht auch einen neuen Daddy. Wäre das nicht nett, Ninny?«

Ich legte einen Arm um sie und meinen Kopf an ihren.

»Und wenn es dort so schrecklich ist wie hier?«, fragte sie schluchzend.

»Es wird bestimmt nicht schrecklich«, versprach ich ihr. »Mary hat gesagt, dass sie jemand Netten findet.« Mary war übrigens unsere Sozialarbeiterin. Sozialarbeiterinnen heißen offenbar nicht Tina. »Vielleicht haben sie einen großen Garten mit einer Schaukel. Und einen Hund. Und einen riesengroßen Kühlschrank voller Eiscreme.«

So redete ich eine Weile, bis Ninny sich an meinen Tagträumen beteiligte und irgendwann einschlief. Ich ging zurück in mein Bett. Dort lag ich stundenlang wach, versuchte an ein perfektes neues Zuhause zu denken und nicht an das Blut meiner Mutter, das im halben Garten verteilt gewesen war. Am Ende waren es die Gedanken an meine Schwester, die sich an eine neue Mummy schmiegte und aussah, als wäre sie vielleicht wieder glücklich, die mich so weit beruhigten, dass ich einschlafen konnte.

Ich weiß, dass das die Gedanken waren, die ich in jener Nacht hatte. Ich kann mich deutlich daran erinnern, wenn auch nicht daran, wie sie in Träume übergegangen sind. Aber dieses naive Mädchen kommt mir vor wie eine vollkommen Fremde. Ich erkenne mich überhaupt nicht in ihr.

3.

Jonah wartete einen Moment, dass Keely weitersprach. Als sie das nicht tat, sagte er leise: »Das muss mehr als hart gewesen sein. Deine Mum so zu verlieren. Dein Zuhause zu verlieren.«

Keely sah ihn direkt an, und er meinte, ein Aufflackern von Spott in ihrem Blick zu bemerken.

»Oh, ich habe nach vorn geschaut, Detective Chief Inspector«, sagte sie. »Keine Sorge. Das lernt man. Nach vorn zu schauen, weg von der Folter, die hinter einem liegt, hin zu der Folter, die einen erwartet.«

Jonah fand es interessant, dass sie ihn mit seinem vollen Titel anredete. Die meisten Befragten vergaßen ihn wieder, egal wie oft er ihn für die Kamera wiederholte. Er wurde häufig Detective oder Chief Inspector, manchmal auch nur Inspector genannt. Einige machten es absichtlich falsch, um ihre Missachtung auszudrücken. Keely hingegen schaffte es irgendwie, seine volle Rangbezeichnung wie eine Beleidigung klingen zu lassen.

Er erwiderte ihren Blick. »Aber sich von so etwas abzuwenden und nach vorne zu schauen heißt nicht, dass es keine Spuren hinterlässt.«

Keely lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und streckte die Arme über den Kopf.

»Ich würde jetzt gern eine Pause machen, glaube ich.« Sie gähnte breit. »Ich könnte einen Kaffee von Starbucks gebrauchen, falls jemand geht.«

Jonah hätte ihr am liebsten erklärt, sie könne einen löslichen Kaffee haben, bevor sie weitermachten. Aber eine Machtdemonstration würde bei Keely vermutlich nichts bewirken. Sie schien sich weder von ihm noch von sonst irgendjemandem einschüchtern zu lassen. Deshalb musste er es trotz der offensichtlichen Dringlichkeit der Lage behutsam und schrittweise angehen.

»Klar.« Er stand auf und lächelte, so freundlich er konnte. »Sag uns einfach, was du haben möchtest.«

Obwohl es mittlerweile sieben Uhr abends war – an einem Sonntag, den sie vor allem mit Arbeiten verbracht hatte – , fühlte Hanson sich voller Energie. Der Zeitdruck bei der Suche nach einer vermissten Vierzehnjährigen hatte alles andere verdrängt.

Und darüber war sie froh. Für sie war es eine Art Rettungsanker, nicht an die bereits zweimal verschobene Gerichtsanhörung in der Sache ihres übergriffigen Exfreundes oder an die zahllosen Nachrichten denken zu müssen, die er ihr von anonymen Accounts aus weiterhin schickte.

Sie hatte gehofft, dass sie die ganze Sache inzwischen endgültig hinter sich haben würde. Nachdem Damian von der Kamera dabei erwischt worden war, wie er einen Molotow-Cocktail in ihr Küchenfenster geworfen hatte, hatte sie endlich aktiv werden können. Zum ersten Mal seit Monaten hatte sie ein Gefühl von Kontrolle gehabt. Von Stärke.

Aber danach war die Situation noch viel schwieriger geworden. Ihre Annahme, man würde Damian wegen Vandalismus und Stalking anklagen, war rückblickend ein wenig naiv gewesen. Nach Beratungen innerhalb der uniformierten Abteilung war der Fall an ihre Kollegen von der Kriminalpolizei übergeben worden, die wegen Brandstiftung mit Tötungsabsicht ermittelt hatten. Damian würde sich wegen dieser sehr viel schwereren Straftat sowie zusätzlichen Stalkingvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. Wenn die Staatsanwaltschaft beweisen konnte, dass er vorgehabt hatte, sie umzubringen, drohte ihm womöglich eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Deshalb war es kaum verwunderlich, dass er beschlossen hatte, seine Belästigungen fortzusetzen. Die Stalkingvorwürfe fielen vergleichsweise gering ins Gewicht, insofern lohnte es das Risiko, sich irgendwie zu rächen, solange er noch konnte.

Doch diese konstanten Störungen ihres Lebens machten ihr mittlerweile deutlich weniger aus als früher – nicht nur, aber vor allem weil sie Ben Lightman auf ihrer Seite wusste. Es war zwar demütigend gewesen, auf dem Höhepunkt der Krise vor seinen Augen zusammenzubrechen, doch es hatte sie beide von einer Last befreit und ihr einen Verbündeten beschert. Sie war Ben immer noch dankbar, dass er ohne Wenn und Aber zu ihr gehalten hatte.

Im Gegensatz zu ihrem damaligen Freund. Jason Walker war ebenfalls DI und arbeitete in demselben offenen Großraumbüro wie sie. Damian hatte ihm einen Haufen Lügen über sie aufgetischt, und er hatte ihm einfach alles geglaubt. Ihm das zu verzeihen war Hanson schwergefallen, auch wenn Jason sie daran erinnert hatte, wie manipulativ ihr Exfreund sein konnte.

Während die Datenbank lud, warf sie unwillkürlich einen Blick zu dem Platz, an dem Jason normalerweise saß, zum Glück sehr viel weiter entfernt als früher. Die Trennung wäre sonst noch grauenvoller gewesen als so schon.

Sie hoffte, dass sein Stuhl bis zum Morgen leer bleiben würde. Seine permanente Hilfsbereitschaft und Höflichkeit bereiteten ihr ein schlechtes Gewissen. Sie wusste, dass er es gerne noch einmal versuchen würde, hatte jedoch erkannt, dass das unmöglich war. Vermutlich glaubte Jason, es ginge nur um Vertrauen, doch tatsächlich ging es um das, was ohne Vertrauen überhaupt noch übrig blieb. Jason war immer eher verlässlich als interessant gewesen. Er faszinierte sie einfach nicht. Und er brachte sie nicht einmal besonders oft zum Lachen.

Die Datei war hochgeladen, und Hanson öffnete die Dokumente zu Keelys vorherigen Begegnungen mit der Polizei mit jenem eigenartigen Glücksgefühl, das ihr der Job immer noch vermittelte. In diesem Moment gab es nur sie und die Indizien. Genau so soll es sein, dachte sie.

Keelys Kinderheim war in vielerlei Hinsicht weniger deprimierend, als Lightman erwartet hatte. Bis zum heutigen Tag hatte er nur einmal vorher ein großes Heim am Rand der verarmten Sozialsiedlung Thornhill besucht, einen brutalistischen Kasten mit klapprig aussehenden Fenstern in vergilbten Plastikrahmen. Die karge Inneneinrichtung war überwiegend kaputt oder demoliert. Die Kinder und Jugendlichen dort waren ihm gegenüber durch die Bank unausstehlich gewesen, und er hatte das bedrückende Gefühl mitgenommen, dass sie alle bereits verloren waren.

Die Lennox-Mädchen waren in einem Heim untergebracht gewesen, das auf den ersten Blick ganz anders wirkte. Es lag in der Cedar Avenue, nicht weit vom Haus von Lightmans Eltern in Shirley entfernt, und bestand aus zwei zu einem Haus zusammengefügten Doppelhaushälften. Der Vorgarten war in eine große gekieste Auffahrt mit ein paar Sträuchern umgewandelt worden. Eine der beiden überdachten Veranden wurde offensichtlich als Lagerraum genutzt und war mit Gerätschaften vollgestopft. Lightman konnte ein kleines Fußballtor und ein paar aufblasbare Bälle in dem Chaos ausmachen.

Als er aus seinem Qashqai stieg, strahlte die Hitze vom Bürgersteig ab. Die Sonne war gerade erst untergegangen, und aus den Gärten hinter den Häusern drang abendlicher Vogelgesang. Es fühlte sich sonderbar an, an einem so idyllischen Septemberabend mit einem Gefühl von Dringlichkeit unterwegs zu sein. Solche Diskrepanzen brachte die Polizeiarbeit häufig mit sich, aber diesmal spürte er sie besonders deutlich, was vielleicht an dem Alter des vermissten Mädchens lag. Und an dem Blut.

In dem Erkerfenster neben der Tür brannte Licht. Als Lightman klingelte, sah er ein Mädchen, das es sich auf dem Sofa bequem gemacht hatte und ein Buch las. Das sollte Nina auch tun, dachte er. Das oder mit anderen Kindern reden oder fernsehen. Anstatt irgendwo eingesperrt zu sein, mutterseelenallein und vermutlich sehr verängstigt. Ganz zu schweigen von möglichen Verletzungen.

Magda, die Leiterin des Heimes, öffnete ihm die Tür. Ihre Bewegungen wirkten angespannt, ihre Miene war besorgt. Lightman schätzte sie auf Anfang fünfzig, eine kleine, kräftig aussehende Frau mit rundem Gesicht und dichtem graublondem Haar, das zu einem unordentlichen Dutt hochgesteckt war.

»Sind Sie der Polizeibeamte?«, fragte sie und fuhr, bevor er antworten konnte, fort: »Ich habe eine Viertelstunde für Sie, dann muss ich anfangen, die Jüngeren ins Bett zu bringen.«

Er folgte ihr einen kargen weißen Flur hinunter, der offensichtlich durch einen Durchbruch in den beiden Vorderzimmern der Doppelhaushälften geschaffen worden war. Links war eine Küche, in der ein Mann Mitte dreißig und ein etwa zwölfjähriger Junge abwuschen, rechts ein Spielzimmer, in dem drei Kinder unterschiedlichen Alters auf Sitzsäcken herumlungerten. Ein Junge war in ein Rennspiel auf einer Xbox vertieft.

Magdas Büro lag am anderen Ende des Hauses und war größer und ordentlicher, als Lightman es erwartet hatte. Zwei bequem aussehende Sessel standen sich in der Mitte des Raumes gegenüber, zwischen ihnen eine Stehlampe. Durchs Fenster blickte man in den sehr grünen Garten, und an den Wänden hingen Bilder mit Meereslandschaften. Lightman vermutete, dass das Zimmer auch als Therapieraum benutzt wurde.