8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

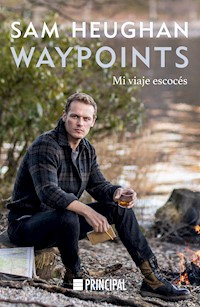

- Herausgeber: Principal de los Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

«Había llegado tan lejos que no podía dar marcha atrás.» En este viaje de autodescubrimiento, Sam Heughan, protagonista de la exitosa serie de televisión Outlander, recorre el West Highland Way, la ruta de senderismo más popular de Escocia, para explorar sus propios orígenes y reflexionar sobre las experiencias personales que lo han moldeado y que lo definen a día de hoy. Mientras recorre estos más de ciento cincuenta kilómetros de naturaleza salvaje e inclemente, Sam traza un mapa de los momentos más significativos de su trayectoria, de sus sueños y sus ambiciones, de sus recuerdos sobre la familia, las amistades, el amor y la vida. El resultado es una carta de amor al indómito paisaje escocés tan importante para Sam, además de un retrato divertido y perspicaz del mundo visto a través de sus ojos. Waypoints es, en suma, un viaje personal tan revelador para el propio Sam como lo será para sus lectores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Waypoints

Mi viaje escocés

Sam Heughan

Traducción de Cristina Zuil

Página de créditos

Waypoints

V.1: marzo de 2023

Título original: Waypoints: My Scottish Journey

© Sam Heughan, 2022

© de la traducción, Cristina Zuil, 2023

© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2023

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial.

Imagen de cubierta: Chris Terry

Imagen de contracubierta: Sam Heughan

Diseño de cubierta: Yasia Williams

Corrección: Marta Araquistain

Publicado por Principal de los Libros

C/ Aragó, 287, 2º 1ª

08009 Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-18216-65-7

THEMA: DNBF1

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Prefacio

Prólogo

Día cero: Tiempo muerto

Día uno: En la naturaleza

Día dos: Llamada de atención

Día tres: El gran reinicio

Día cuatro: El camino más duro

Día cinco: Alucinando

Día seis: Waypoints

Epílogo

Setas silvestres de Escocia

Agradecimientos

Créditos de las fotografías

Sobre el autor

Waypoints

«Había llegado tan lejos que no podía dar marcha atrás.»

En este viaje de autodescubrimiento, Sam Heughan, protagonista de la exitosa serie de televisión Outlander, recorre el West Highland Way, la ruta de senderismo más popular de Escocia, para explorar sus propios orígenes y reflexionar sobre las experiencias personales que lo han moldeado y que lo definen a día de hoy.

Mientras recorre estos más de ciento cincuenta kilómetros de naturaleza salvaje e inclemente, Sam traza un mapa de los momentos más significativos de su trayectoria, de sus sueños y sus ambiciones, de sus recuerdos sobre la familia, las amistades, el amor y la vida. El resultado es una carta de amor al indómito paisaje escocés tan importante para Sam, además de un retrato divertido y perspicaz del mundo visto a través de sus ojos.

Waypoints es, en suma, un viaje personal tan revelador para el propio Sam como lo será para sus lectores.

Para Owen, un hombre paciente y agradable y un orgulloso escocés que disfrutaba de los paseos, la cháchara y el buen whisky. Gracias.

Y para cualquiera que se sienta solo en su camino o necesite algo de compañía: ven conmigo. Prometo que la soledad te abandonará en tu travesía y al final te invitaré a una copa.

Sláinte. Besos.

Es un asunto peligroso, Frodo, cruzar la puerta.

Pones un pie en el camino y, si no vigilas tus pasos,

no hay manera de saber adónde te llevarán.

(El señor de los anillos, J. R. R. Tolkien)

Prefacio

Sam entra en la sala. Lo primero que percibo es la franqueza en su rostro. Supongo que está nervioso y alerta, pero se muestra sincero ante el mundo, desprende confianza. La formalidad y el posible estrés del encuentro, en el que un director va a presenciar la audición de un actor para su primer papel profesional de teatro, no le ha atenuado el brillo de los ojos ni ha comprometido su equilibrio. No siempre es así. El proceso de audición puede ser desalentador para todos los involucrados, pero sobre todo para el actor (Sam habla de ello varias veces a lo largo de este libro) que, de manera natural, oculta una parte de sí mismo, bueno, supongo que para protegerse. Sin embargo, hoy Sam no lleva ninguna armadura, solo una capa de silencioso encanto.

Nos encontramos a finales de la primavera de 2002. Sam sigue siendo un estudiante de teatro. La obra es Outlying Islands de David Greig para el teatro Traverse, en Edimburgo, y se interpretará en el festival de dicha ciudad el verano de ese año. Su papel es el de John, un joven ornitólogo escocés de los años treinta que ha crecido en un entorno privilegiado. Sam abre el guion por la página que le indico y recita sus frases. Lo hace bien a la primera. No se esfuerza demasiado, un error clásico de principiante. En lugar de eso, refleja todas las cualidades de John: tímido, vacilante, de buen corazón, leal y honrado. En resumen, un caballero y un hombre caballeroso. Para mí, Sam es John, no hay más. No creo que se lo haya dicho nunca, pero no hicimos más audiciones para ese papel.

Cuando se marcha de la sala, levanto en privado un puño en alto. No solo tenemos a nuestro John, sino que este chico no parece tener ni idea de lo bueno que es.

Creo que es justo decir que Outlying Islands fue un éxito. Ganó varios premios, se trasladó a Londres e hicimos una gira internacional. Os podéis imaginar las risas que provocó que apareciera entre las «Cinco mejores escenas de sexo en el teatro» de todos los tiempos según el Daily Telegraph. Sin embargo, pudo ser igualmente un comienzo confuso y poco realista para la carrera de cualquier joven actor. Waypoints describe, de manera fascinante, aunque a menudo con detalles dolorosamente explícitos, los altibajos de la vida profesional de un actor. Siempre he presumido de seguir los pasos de Sam a lo largo de los años, pero ahora me doy cuenta de que no conocía ni la mitad de la historia.

El diario que Sam escribió durante su caminata por el West Highland Way, con sus desafíos diarios, se puede considerar una parábola del largo camino que ha recorrido hasta convertirse en el actor de éxito que es hoy en día. Es un privilegio poco habitual conseguir una percepción tan detallada del proceso de creación de un actor y, a continuación, de su camino mientras navega las aguas infestadas de tiburones del sector teatral y cinematográfico. Cuanto más difícil es el reto, más alto vuela nuestro llanero solitario. Esto se aplica tanto a las páginas en las que describe su arriesgada caminata durante el crepúsculo por Conic Hill, cerca del lago Lomond, como a la experiencia de grabar las angustiosas y formidables escenas al final de la primera temporada de Outlander (escenas que aún me provocan pesadillas). La historia de su trayectoria es tan cercana y relevante que caminamos junto a él mentalmente, bajo la lluvia y el sol (más lluvia que sol). Además, nos maravillamos de los constantes parecidos entre los altibajos del paisaje escocés y la vida de Sam, tanto el actor como el hombre. ¿Qué he aprendido sobre Sam que no supiera hace veinte años, cuando nos conocimos? Que es muy leal, con un apabullante sentido de la autocrítica, curioso por naturaleza —incluso cuando no tiene claro lo que está buscando— y, sobre todo, decidido a no decepcionar nunca a nadie.

Outlying Islands se sitúa en una isla de Escocia sin nombre que, según se desvela a lo largo de la obra, es la ubicación deseada para llevar a cabo un experimento del Ministerio de Defensa con un nuevo tipo de arma biológica que destruirá el ecosistema de la isla. Como parte de nuestra investigación para la producción, cuatro de los miembros de la compañía decidimos embarcarnos en una expedición por North Rona, una isla que coincide por su lejanía con la que el dramaturgo tenía en mente. North Rona se encuentra aproximadamente a unos 65 kilómetros del punto más al norte de la isla de Lewis, en las Hébridas Exteriores, y la única manera de llegar hasta ella en 2002 era con una empresa de deportes de riesgo. Y ahí estaba Sam, el sagaz muchacho de Galloway, atrapado en una embarcación semirrígida (algo así como un auto de choque sobre las olas) en medio del Atlántico, con una borrasca siguiendo a las nubes de lluvia, los alcatraces sumergiéndose y repentinos haces de luz penetrante como en un concierto de rock.

En el centro de esta diminuta isla desierta (North Rona no tiene nada que envidiar a San Kilda en cuanto a lejanía, pura y dura) se encuentran la capilla en ruinas del siglo viii, San Ronan, y su ermita. Sam contempló el hogar del santo y pareció satisfecho. Esperaba que no pensara que nos íbamos a alojar ahí. Me sonrió y ambos nos echamos a reír. Sin embargo, ahora que he leído Waypoints, donde Sam dice: «Me contentaba con permanecer al margen» (pág. 59), echo la vista atrás y creo que quizá sopesara en serio esa posibilidad. Sam Heughan: el chaval de las Tierras Bajas por nacimiento, con el coraje de un tipo de las Tierras Altas y… ¿ahora un isleño?

El capitán nos guio de vuelta a la barca antes de lo que esperábamos, al parecer preocupado de verdad por el mal tiempo que nos acompañaría durante nuestro viaje de vuelta de dos horas y media hasta Butt of Lewis (literalmente, el culo de Lewis, el punto más al norte de esta isla). Y con razón: la realidad del viaje de vuelta alteró el recuerdo de que el viaje de ida había sido pan comido. Cada ola golpeaba la embarcación sobre el agua con una fuerza que agitaba hasta los huesos. A pesar de estar atados (o eso parecía) a nuestros asientos, que eran como sillas de montar, nos aferrábamos a cualquier parte como si nos fuera la vida en ello. Y sí, lo habéis adivinado: el único que no tenía miedo era Sam, quien gritaba, chillaba y vitoreaba. Ese es su entorno natural.

Philip Howard

Edimburgo

Agosto de 2022

Prólogo

Columbia Británica, Canadá

He recorrido un largo camino hasta llegar aquí. La cabaña se encuentra en la linde del bosque. Construida con troncos y leños talados a mano, está parcialmente oculta por árboles altos, majestuosos, y una densa vegetación. Al llegar a la puerta, miro a mi alrededor y advierto que tiene una vista inspiradora y preciosa del valle y las montañas que hay más allá.

«Es un buen lugar en el que vivir», me digo a mí mismo. Entiendo que alguien quiera asentarse en un lugar tan remoto y apartado. Es mi definición de hogar.

La cocina está fuera y se extiende por un amplio porche. Una serie de cacerolas y un colador cuelgan de los clavos de la pared exterior. Un enorme cuchillo reposa sobre una mesa de carnicero, y las cebollas y los chiles cuelgan de unas cuerdas para que se sequen al sol y su sabor se intensifique.

Frente a esta área, salpicada por la luz del sol, una mesa grande sugiere que nuestro anfitrión disfruta preparando comida para otros. Me imagino a un grupo de amigos a cada lado de la mesa, bebiendo botellines de cerveza mientras ríen, bromean y aplastan mosquitos. Desde el umbral de la cabaña, poso la mirada en lo que podría ser el escenario de un teatro al aire libre. Sugiere una vida muy diferente a la mía. Vacilo antes de decidirme a entrar.

—Hagámoslo —dice mi hermano mayor, Cirdan, quien me acompaña en este viaje.

Nos ha invitado la mujer que ha entrado antes que nosotros. Nos ha recogido en el aeropuerto y durante la noche nos hemos alternado para conducir el coche que hemos alquilado para nuestra estancia. Ni Cirdan ni yo la conocemos más allá de algunas conversaciones telefónicas. Es una señora muy agradable, diría que de unos sesenta años, pero hay un toque de formalidad en la manera en que nos relacionamos.

—Entrad —nos indica la mujer al darse cuenta de que seguimos en el porche. Siento que mi hermano me coloca con suavidad una mano en la espalda.

Dentro, lejos de la luz solar, me da la bienvenida el olor a humo de leña, tabaco y granos de café. Me pregunto si lo que detecto es también una pizca de marihuana, pero ahora no es el momento de comentarlo, ni siquiera de intercambiar una mirada con Cirdan. Cuando la anfitriona cierra la puerta a nuestras espaldas, dejo que mis ojos se acostumbren al interior. Parece que solo hay una sala de estar principal, además de una escalera de madera que lleva a un cuarto y un baño. Al mirar alrededor, mi primera impresión es que se trata de un lugar cómodo y coqueto, aunque muy sencillo.

Los libros se alinean en la estantería sin seguir un orden concreto, con los lomos agrietados de tal manera que me indican que el propietario es un lector apasionado. En una esquina hay un escritorio. A quien se siente allí le gusta trabajar a la luz de las velas. Me encuentro observando varios bocetos dispersos y listas con una caligrafía apresurada. Hojeo ligeramente los papeles y me topo con una carta astral abierta. Hay cenizas bajo el fuego encendido, y también salpican la chimenea. Con una llama crepitante y continua, me imagino que es el típico lugar que ofrece un respiro del mundo exterior. El sillón tapizado y desgastado sugiere que ha sido un refugio durante mucho tiempo. Parece un sitio en el que descansar al fin, lo que me recuerda el motivo de nuestra visita.

Cuando nuestra anfitriona nos deja solos un momento y sube las escaleras, me sorprende que estemos rodeados por señales de una vida entera. Mi hermano también parece sentirlo. Mira el techo y las paredes, con las manos unidas tras la espalda como si estuviera visitando un museo. La maqueta de un avión cuelga de un largo sedal frente a una ventana. Con tres alas en brillante color bermellón, este aeroplano de la época de la Primera Guerra Mundial está suspendido en una barrena horizontal, como si se preparara para atacar. De inmediato reconozco al Barón Rojo, un personaje que me fascinaba de niño. Alguien me contó una vez que al propietario de esta maqueta en particular le encantaba volar. El avión está fabricado y pintado a mano. Los detalles son impresionantes y me recuerdan que la necesidad creativa puede llevar a las personas en direcciones muy distintas.

Me acerco a las estanterías, interesado en los títulos que pueda encontrar, antes de percibir no un libro, sino un DVD que me resulta demasiado familiar. Lo libero con el pulgar y el índice, aunque sé cómo es la portada porque interpreté a uno de los personajes de esta película. Sin una sola palabra, le enseño la carcasa a mi hermano. Arquea las cejas con lo que podría ser sorpresa de que esté aquí o confirmación de algo que deberíamos habernos esperado.

Devuelvo la película a la estantería, consciente de que el propietario ha estado siguiendo mi trayectoria desde lejos, antes de pasar el dedo por los libros que hay a su lado. No tengo que ir muy lejos para encontrar una copia de la biblioteca del primer título de la colección que se va a adaptar para televisión. Me los he leído todos porque voy a protagonizar la serie. Extraigo el tomo para comprobar que no ha pasado la fecha de devolución. A juzgar por esta, es una selección reciente. Entonces, me pregunto si la persona que lo ha sacado de la biblioteca tendrá tiempo de leerlo y me esfuerzo por no sentirme triste. Es un extraño matiz de una emoción que conozco bien. No tiene demasiado peso, como si lo impulsara lo que creo que debería sentir, y no el sentimiento real.

A continuación, examino las maquetas de arcilla de las casas hobbit y un sombrero de mago de fieltro con un ala flexible. Cada artículo define un alto en el camino de su vida, desde un viejo encendedor hasta la que posiblemente sea su taza favorita. Todo esto debería llevarme a la persona que vive aquí. No estoy seguro de que lo que vaya a encontrar esté a la altura de mis expectativas. Lo único que conservo son vagos recuerdos de infancia y un puñado de historias que me han contado, pero, si soy sincero, con el paso del tiempo no he pensado mucho en ello. Hasta ahora.

El sonido de unas pisadas bajando las escaleras me empuja a retroceder, volverme y esbozar una sonrisa cortés.

—Vuestro padre no se encuentra lo bastante bien para veros ahora —dice la mujer con un tono de disculpa—. Podemos volver después.

Día cero: Tiempo muerto

Glasgow, Escocia, (casi) una década después

—¡Tengo que irme! —Me incorporo con tanta fuerza en la cama que el edredón se eleva y se arremolina a mis pies—. Tengo que hacerlo… ¡YA!

No estoy hablando con nadie más que conmigo mismo. De hecho, estoy solo en casa. Solo han pasado unos días desde que he vuelto. Tras pasar unos meses alejado por una serie de compromisos cinematográficos, así como algo de promoción y varios proyectos de negocios, debería estar deseando relajarme. Solo en las últimas cuatro semanas, he recorrido las zonas de llegadas y salidas de aeropuertos como el de México, Los Ángeles, Nueva York y Chicago. No lo hago a disgusto, me encanta estar ocupado, pero ahora mismo debería estar disfrutando de holgazanear por aquí, vestido solo con un pantalón de chándal, no haciendo absolutamente nada. En lugar de eso, gracias al desfase horario y a la pequeña resaca tras una cita con mi colección de whiskies la noche anterior, no puedo evitar que mi mente vaya a mil por hora.

—Podría hacerlo y punto —reflexiono, como si supiera que la parte racional de mi mente necesita estar de acuerdo con el plan—, ¿no?

Desde que abrí la puerta principal y dejé las maletas en el vestíbulo, me encuentro matando el tiempo sin ningún objetivo. Me siento inquieto. No duermo por la noche, y durante el día me quedo frito. Para ser sincero, siento que he olvidado cómo se vive sin un horario de trabajo. Lo único que hago es deambular de una habitación a otra para recordarme que en realidad vivo aquí. El horario de comidas se ha convertido en un picoteo entre horas. He experimentado con los toppings para las gachas de avena, pero no hay nada mejor que unos arándanos congelados, mantequilla de cacahuete y una pizca de canela. ¡Y que el salero y el pimentero se atrevan a juzgarme por disfrutar de unos huevos con kétchup y salsa picante! Una pequeña visita al gimnasio a la hora del té ha sido mi única razón para vestirme, aunque lo haga con una colección aleatoria de prendas en las que la primavera se mezcla con el otoño y el invierno de 2009. Después, he sintonizado el reestreno de Regreso al futuro o cualquier documental de persecución policial de bajo presupuesto. Lo que debería ser un período de inactividad de calidad solo me parece una aburrida nebulosa.

¡SssCCCrrracKKK! La nueva máquina de café que tanto me ha costado aprender a utilizar termina de dispensar el espectacular y atómico líquido negro en mi taza de porcelana favorita. Con dos tazas, consigo salir de la cama. Lo ideal serían tres.

Estoy enfadado conmigo mismo porque esperaba con ganas estas vacaciones. Me considero afortunado por trabajar en un sector que ha encontrado la manera de sobrevivir a otro año pandémico. Todo el mundo ha sufrido las consecuencias, y nosotros no íbamos a ser menos. Para grabar películas y series de televisión se han tenido que poner ciertos límites, pero me alegra estar en una de las pocas industrias que ha podido continuar. Ahora tengo un descanso, pero me cuesta relajarme durante más de un día. No soy hiperactivo, deseo descansar, pero me siento culpable si no estoy trabajando y esforzándome de algún modo.

Durante el último año, logramos grabar al fin la sexta temporada de Outlander. Fue más corta, pero más intensa y con un tono más oscuro. El reparto y el equipo se han convertido en parte de mi familia desde que la serie, en la que interpreto a Jamie Fraser, un guerrero de las Tierras Altas, empezara a producirse en 2013. Aunque esta última temporada solo cuenta con ocho capítulos, ha sido una de las más duras. Con las nuevas instrucciones y restricciones en nuestras vidas, trabajamos juntos como nunca para crear algo especial. Me ha dejado exhausto y ansiando este pequeño descanso.

Nuestra base para la producción de Outlander está en los estudios de cine y televisión Wardpark, al noreste de Glasgow, en Lanarkshire. Debíamos trabajar en grupos burbuja y veíamos a muy pocas personas del exterior. El primer día de grabación, que cayó en las garras de un tradicional invierno escocés, me encontraba junto a mi fiel y siempre leal chófer, Davie Stewart. Su apodo es «Hollywood» porque trabajó para grandes estrellas. Me gusta pensar que me considera un pasajero normal, porque siempre se muestra relajado y es una gran compañía durante los trayectos. Compartimos nuestra pasión por la música tecno de mala calidad, y una noche de viernes de vuelta a casa puede ser una locura en ese coche. A pesar de mi mentalidad flexible ante la puntualidad, os garantizo que siempre me deja en el lugar acordado a tiempo.

Esa mañana, aunque había estado preparado y esperándolo, algo poco habitual en mí, íbamos justos de tiempo por culpa de la nieve. Se extendía por el paisaje, coronando la cadena montañosa de Campsie Fells, mientras recorríamos la M80 hasta Cumbernauld, pero nos ralentizaba de manera considerable al caer en forma de ráfagas en la carretera. Por suerte, el tráfico era ligero. No solo se debía a las condiciones atmosféricas, sino también a que el mundo había dejado de girar desde que estallara la pandemia, y nos habíamos acostumbrado a las calles vacías. Mientras Davie estaba centrado en la conducción, reflexioné sobre cómo el virus había afectado a cada aspecto de nuestra vida. De manera bastante literal, no había escapatoria.

Acababa de regresar a Escocia tras haber terminado de trabajar en una película llamada It’s all coming back to me, con Céline Dion y Priyanka Chopra. Con las medidas de distanciamiento social durante las grabaciones, el rodaje había sido bastante difícil. Habían implantado varias reglas estrictas durante el período de preparación: solo podíamos pasar un máximo de veinticinco minutos juntos en la misma habitación, con las mascarillas puestas en todo momento, etcétera. Me pareció importante crear una atmósfera de intimidad con Priyanka, ya que debíamos interpretar a unos enamorados, por lo que, junto al director, nos aseguramos de compartir tiempo de ocio para pasar algunas horas juntos. De alguna manera, las restricciones nos obligaron a esforzarnos aún más para hacer el mejor trabajo posible. Siendo consciente de esto mientras nos deslizábamos a través de la llovizna y la nieve derretida que rodeaba la verja de Wardpark, sentí que me esperaban nuevos desafíos.

—Lo único que necesito es equipamiento. —Ahora he salido de la cama y camino por el suelo de aquí para allá, pensando en voz alta—. Una tienda…, impermeables…, botas…, ¿crampones? —Me detengo un segundo, consciente de que, aunque no sé la respuesta, tendré que empezar de cero y, luego, decido que es un problema menor—. Puedo ocuparme de todo eso —concluyo, aunque no estoy muy seguro de qué más debería añadir a esa lista.

Sí, estoy actuando por un impulso momentáneo. Es un movimiento impetuoso, pero no es que la aventura que tengo en mente se me acabe de ocurrir ahora mismo. Durante la grabación de una localización para Outlander, en la última semana del programa de trabajo, salimos del estudio hacia Glencoe. Este magnífico destino de las Tierras Altas alberga cimas, valles (o glens, como los llaman los escoceses), sendas y cascadas. Además, es una ubicación icónica para el cine, hecha a medida para panorámicas, como las imágenes cruciales que se grabaron aquí para Skyfall y las películas de Harry Potter. Tras lo que había sido un invierno duro, el paisaje parecía a la vez tranquilo y salvaje. Cada vez que no estaba apareciendo en cámara, me encontraba atraído por la contemplación de las vistas. Allí de pie, vestido con la ropa harapienta y las botas de un número menos de Jamie, grabando la secuencia de un flashback de la prisión de Ardsmuir (tercera temporada), respiro el aire fresco y sereno y deseo perderme en esta vasta naturaleza agreste y gloriosa. Gran parte de mi pasión por Outlander se debe a que la trama transcurre a través de la historia de Escocia, con las dificultades y los triunfos de los escoceses de las Tierras Altas. Es un honor interpretar a Jamie, un corazón valiente, fiero, leal, fuerte y terco, pero todavía no había explorado su tierra natal.

Por eso, el último día de grabación, quedé con otro actor que compartía mi afición por correr. Nos levantamos mucho antes de la hora de entrar al trabajo y nos pusimos las zapatillas. El aire frío me despertó mientras trotábamos hacia el Buachaille Etive Mòr (El Gran Pastor de Etive), la icónica e imponente montaña que resguarda el valle. Seguimos un camino comúnmente transitado por senderistas y mochileros, una ruta icónica llamada West Highland Way. Esta amplia senda cruza el paisaje, serpenteando alrededor de las colinas y desapareciendo en las bajadas y subidas. Atraía mi atención hasta donde me alcanzaba la vista.

—De Glasgow a Fort William —dijo mi compañero de carrera, Jack, como si me invitara a reflexionar sobre la longitud de la ruta—. ¿Cuánto será? ¿Más de ciento sesenta kilómetros?

—Un largo camino —contesté, con el cerebro aún dormido bajo las mantas con estampado de tartán del hotel. No estaba seguro de la distancia exacta, pero era consciente de que nos encontrábamos siguiendo un camino que servía de entrada a un paisaje rural irregular y elemental—. Creo que empieza cerca de donde vivo —añadí.

—¡Vaya! —Mi compañero me miró, casi sin aliento—. Debe de ser una aventura impresionante.

No respondí. Empezábamos a encontrar nuestro ritmo, pero me centré en mis pies porque me sentía reacio a recitar todas las excusas sobre por qué no lo sabía. El West Highland Way todavía estaba en mi lista de tareas pendientes, pero aún no había conseguido tacharla. Lo tenía a un paso, casi de manera literal; sin embargo, siempre parecía estar demasiado ocupado para recorrerlo. Lo más irónico es que me gustaba estar al aire libre. Había fundado incluso una organización benéfica dedicada a animar a las personas a embarcarse en retos y disfrutar de una vida feliz y saludable. No obstante, ahí estaba yo, demasiado avergonzado para admitir que aún no había recorrido una de las sendas más importantes de mi país.

Marchando con dificultad a medida que el cielo comenzaba a iluminarse, pasamos junto a una caravana aparcada en paralelo al sendero, con las cortinas echadas. Junto al vehículo, un poco más allá del toldo, los restos de una fogata rodeada de sillas plegables y tazas de latón me recordaron por qué a mi mente le había costado tanto desprenderse de su nebulosa. La caravana pertenecía a Wendy, una paisana escocesa y una maravillosa maquilladora, quien prefería las comodidades de su criatura móvil antes que el hotel que ocupábamos el reparto y el resto del equipo. Wendy había arrastrado a su marido a aquel viaje. La noche anterior, nos habían invitado a algunos a tomar una copa. Nos habíamos reunido en torno a la calidez del fuego para comer refinadas galletas Fortnum & Mason, beber whisky, mimar a sus dos chihuahuas con sobrepeso y compartir historias de las grabaciones y mucho más. Su risa contagiosa se había elevado a menudo por el penetrante aire vespertino.

Wendy era una anfitriona fantástica, con un gran sentido del humor. Me sentí tentado de golpear un lado de la caravana para despertarla. Por mucho que me gustaran las travesuras, sobre todo cuando estábamos en nuestro último día de rodaje, seguía siendo muy temprano. Además, no creía que mi compañero de carrera necesitara aprender el vasto repertorio de tacos glasgowianos de Wendy. Me podía imaginar su respuesta: Gonnae no dae that! Yer aff yer heid, runnin’ at this time, ya bawbag, que básicamente significa «¿Cómo vais a hacer eso? Estáis mal de la cabeza, corriendo a estas horas, capullos». Por eso, pasamos en silencio junto a la caravana y continuamos con el recorrido que nos habíamos marcado. Tras abandonar el camino, descendimos por el páramo hasta el río Etive. Las orillas de este canal de aguas rápidas estaban embarradas y, de alguna manera, suponían un reto, pero me sentía bien por poder salir, desconectar y tener cierta libertad. Aquel era el último día de la temporada más dura de rodaje. El corazón se me aceleró y me entusiasmó poder escapar de los protocolos covid y el agotador horario que habíamos seguido durante los días, semanas y meses de grabación.

Cuando volvimos al hotel, tuve el tiempo justo para darme una ducha antes de apresurarme hasta donde «Hollywood» me esperaba tras el volante del coche.

—Otra vez llegas por los pelos —bromeó.

Incluso con el barro de la orilla aún fresco en las zapatillas, me pregunté si pensaría que me había quedado dormido.

—Siempre —dije igualmente.

Aquel día de producción no fue menos intenso que los demás. La última escena que debíamos rodar era la que abriría la temporada. La habíamos grabado en el estudio hacía seis meses, pero los productores pensaban que no era lo bastante espectacular y decidieron que necesitaban una ubicación épica para poner en marcha la temporada. Actuar puede ser una experiencia caótica en ese sentido, por lo que cuando volví a Glasgow con la moto, estaba deseando que la normalidad regresara a mi vida. «Me relajaré cuando llegue a casa», pensé durante el largo trayecto hasta la ciudad. Libre de compromisos laborales durante una semana, planeaba estar tranquilo, sin hacer nada. Decidí celebrar mi nueva libertad y tomé la ruta más larga, a través de Stirling, junto al lago Lubnaig, una localización increíble y hermosa cerca de Ben Ledi y la ubicación secreta del cerro Fraser y «la Casa Grande». Los saludé al pasar.

—¡Te veo la temporada que viene! —grité enfundado en mi casco retro.

—Son poco más de ciento cincuenta kilómetros —me digo ahora, consultando un mapa del West Highland Way en la pantalla del portátil desde la cama. Justo entonces, siento que la ausencia de esos diez kilómetros extra marca toda la diferencia. Frente a mí, estudio la línea que cruza y sigue el contorno desde mi ciudad natal hasta un pueblo al norte, a los pies del Ben Nevis, montaña que siempre he deseado escalar. Desde que mi compañero de carrera y yo pusimos un pie en esa famosa senda, no he sido capaz de quitármela de la cabeza. Siento que he probado un par de cientos de metros y ahora quiero experimentar cada momento desde el comienzo hasta el final. Y escalar el Ben Nevis al terminar. ¡Vaya reto!

Establecida hace más de cuarenta años, la ruta es perfecta para personas que quieran sumergirse en el paisaje escocés. Comienza en Milngavie, un suburbio al norte de Glasgow, y sigue la orilla oriental del lago Lomond durante más de treinta kilómetros. Desde ahí, cruza los valles hacia Inverarnan y Tyndrum, Kingshouse y Kinlochleven. La ruta atraviesa el salvaje y espectacular terreno antes de subir la pendiente que revela la magnificencia de la cima de la montaña más alta de Reino Unido.

En un pedazo de papel, intento calcular cuánto tiempo tardaré en llegar a Fort William, el final. Estoy en buena forma, gracias a mi pasión por el ejercicio y alguna carrera ocasional, pero también soy irracionalmente optimista (o ingenuo).

—Fácil. Cinco días —concluyo, tras suponer que recorrer treinta kilómetros al día es coser y cantar—. Está decidido.

Tengo poco tiempo disponible, pero es suficiente. Si dejo a un lado la idea, no sé cuándo volveré a encontrar otra oportunidad. En ese momento, al cerrar el portátil, no me parece una decisión precipitada. Es el destino, así de simple. Con dos días de sobra, suficientes para volver a casa en tren y prepararme para mi siguiente compromiso de trabajo, voy a petarlo.

En parte inspirado por el encantador estilo de vida nómada y burgués de Wendy, me imagino que acampar sería la opción más eficaz y adecuada para viajar. Podría montar una tienda cuando cayera el sol, cocinar la cena sobre una fogata y luego planchar la oreja bajo las estrellas. No he acampado desde mis días como lobato en los scouts (me encantaba coleccionar insignias), aparte de la embarrada experiencia repugnante en el T in the Park, un festival escocés de música tradicionalmente pasado por agua. Decido que aquello será diferente. Será acampar sin trampa ni cartón.

—West Highland Way, allá voy —declaro, sentándome de nuevo para comprobar el mapa de la pantalla—. ¡Mañana toca zarpar! Bueno… caminar.

Antes de subirme a esa barca metafórica, debo reunir todo el material que necesitaré para mi semana en la naturaleza. Tras haber tomado una decisión espontánea, sé que tengo que actuar rápido. No solo pretendo partir al amanecer del día siguiente, sino que me quedo sin tiempo antes de que cierren las tiendas.

—¿Esto es todo, señor? —El joven detrás de la caja registradora trata con dificultad de mantener el contacto visual y no mirar embobado todas las herramientas que he soltado sobre el mostrador.

—Eso parece —digo, tratando de sonar tranquilo y confiado, fingiendo ser un senderista curtido con la esperanza de que no vea que me estoy marcando un farol.

A decir verdad, cuando empecé a investigar, me sentí poco preparado. No solo necesitaba algunos artículos del equipamiento, sino todos, desde un sombrero y una chaqueta de montaña hasta unas botas de senderismo, pasando por todos los pequeños detalles intermedios. Por eso, he llenado rápido la cesta y he tenido que utilizar también el brazo libre. He cogido una tienda, un saco de dormir, una mochila grande, una cocina de gas portátil y comida en lata para que me sirva de combustible durante el viaje. También me he hecho con una cafetera AeroPress porque me preocupa no funcionar sin mi dosis múltiple de cafeína matutina. Tras recorrer cada pasillo y estante, comprando movido por el pánico, por fin me he dirigido al mostrador por la simple razón de que ya no podía cargar con nada más.

—¿Planea hacer una excursión? —pregunta el dependiente mientras empieza a escanear los productos.

—Quiero recorrer el West Highland Way —contesto.

—¡Genial! ¿Esta primavera?

—Mañana —respondo—. A primera hora.

El chico deja de escanear los códigos de barras. Soy consciente de que fuera está lloviendo, como lleva haciendo durante días. Tengo las hombreras del abrigo mojadas por haberme precipitado por la calle principal para resguardarme cuanto antes del temporal. El clima es el habitual, ya que estamos en Glasgow, después de todo. A finales de octubre.

—Será… interesante —comenta, casi tropezándose con su propio eufemismo. Justo entonces, una ráfaga de viento intenta entrar en la tienda por el hueco entre las puertas de cristal—. La mayoría suele recorrerlo en verano.

Asiento como si esa opción no fuera lo bastante alentadora para un gran amante de la naturaleza como yo, antes de dejar de lado todo fingimiento cuando me planteo que quizá este chaval sepa de qué está hablando.

—¿Es una locura? —pregunto, sincerándome con él—. Di la verdad.

Durante un segundo, veo cómo toma aire para decirme lo que deseo oír. Luego, mientras lo miro fijamente, suspira y me dedica una sonrisa reconfortante.

—Creo que puede ser increíble —dice antes de ofrecerse a revisar mi botín y ayudarme a seleccionar lo que realmente necesito—. Y, si tiene suerte, memorable en el buen sentido.

Esa noche, tras llegar a casa seguro de que poseo todo lo necesario para ser autosuficiente ante un apocalipsis zombi, monto la tienda en el salón. No tengo demasiado espacio, no por culpa de las rocas y los árboles, sino por el sofá y la mesita. No me molesto en usar los clavos porque eso supondría hacer agujeros en la tarima. Después, evalúo mi trabajo desde el sillón, satisfecho de haberla probado. No solo he evitado una discusión conmigo mismo sobre la colocación de varillas y lonas, sino que siento que he aprovechado al máximo el corto período de tiempo disponible desde que me he comprometido con esto. Como actor que hace malabares en la cuerda floja con los proyectos, estoy acostumbrado a la planificación a largo plazo. Eso significa que a menudo sé lo que estaré haciendo dentro de varios meses. Por eso, mi decisión de sencillamente lanzarme a hacer una larga caminata es tan inusual como innovadora.

Metido en mi cálida cama esa noche, los ojos se me empiezan a cerrar, pero descubro que mi entusiasmo está teñido de una pizca de duda e incertidumbre. Desde que decidí que el West Highland Way era una ruta que no podía esperar, es la primera vez que he dejado de apresurarme con los preparativos. La aterradora duda comienza a asentarse. Ahora que me paro a pensarlo, me pregunto dónde tengo la cabeza. ¿Es una decisión acertada? Me paso gran parte del tiempo viajando de una grabación a la siguiente, y he aquí una oportunidad poco común de estar tranquilo. He vuelto a casa por fin, un lugar en el que a veces deseo estar cuando siento que a mi vida le falta el botón de pausa. Sin embargo, me he propuesto ser Sam, el vagabundo, un colonizador guiado por el sol y las estrellas (por no mencionar el mapa plegable y resistente al agua del West Highland Way que mi amigo de la tienda ha insistido en que compre). En mi mente, he tramado una odisea épica. No obstante, justo ahora siento que es una locura.

Escuchando la lluvia constante del exterior, poco antes de dormirme, me pregunto si debería apagar la alarma. Así podría al menos levantarme tarde, sin tiempo suficiente para aprovechar el día más allá de ir a la tienda a devolver mi equipo.

Día uno: En la naturaleza

El West Highland Way se inauguró en 1980, año en el que nací al suroeste de mi punto de partida, en el condado de Dumfries y Galloway. Mi primer recuerdo de niño sigue siendo un misterio que aún no he resuelto. Estoy sentado en las escaleras de la cabaña en la que vivimos durante mis primeros años de vida. Era una antigua posada, un edificio protegido en una vieja vía pecuaria procedente de Edimburgo, el camino de peregrinación hacia Whithorn y San Ninians. Mi padre se encuentra en lo alto de las escaleras mientras mi madre está en otro sitio, quizá en la cocina. Entre ellos se nota cierta distancia y, aunque era demasiado joven en ese momento para entender toda la situación, recuerdo sentirme destrozado. No sé si ha habido una discusión o si me he portado mal. Es algo que me ha acompañado durante más de cuarenta años.

De una cosa estoy seguro. Ese momento no refleja el resto de mi infancia. A pesar de que mis padres se separaron cuando solo tenía dieciocho meses, únicamente experimenté amor.

Mi padre y mi madre empezaron a salir en 1970. Se conocieron en la playa de Brighton, donde mi padre, David, recibió un apodo que se quedó con él de por vida: Pebbles (guijarros). Chrissie, mi madre, siempre tuvo una vena muy artística, por lo que estableció una conexión con este joven espíritu libre de descendencia escocesa (creo). El pasado de mi padre siempre fue un poco vago, aunque lo que sí es cierto es que vivió en una propiedad ocupada en Strand, una calle en el centro de Londres. Cuando la policía llegó para desahuciar a los inquilinos ilegales, una fotografía de mi padre en el corazón de la revuelta terminó en la portada de The Times. Según la leyenda familiar, esa fue la razón por la que sus padres, estrictos militares, lo desheredaron.

Al comienzo de su relación, mis padres vivieron en varios lugares del sur de Inglaterra (incluso, una vez, en un barco) mientras ganaban algo de dinero como jardineros locales. Al final, la pareja se dirigió a Escocia, traspasó la frontera y se asentó en el suroeste, en un pequeño pueblo de Dumfries y Galloway llamado Balmaclellan. Allí tuvieron dos hijos: mi hermano mayor, Cirdan, y yo. Mi padre era un gran admirador de El señor de los anillos, por lo que llamó a mi hermano como un personaje élfico de esa odisea fantástica y épica y creo que a veces se refería a mí como «Samsagaz», aunque no de manera oficial, gracias a Dios. Por eso, resulta adecuado embarcarme en mi propia aventura ahora, aunque al medir más de uno noventa, no me parezco demasiado a un hobbit. No obstante, siempre me ha gustado la saga. Mi madre tenía una valiosa edición especial que leí una y otra vez cuando era niño. Su portada estampada en relieve y sus finas páginas hacían que pareciera un libro de hechizos de la biblioteca privada de Gandalf, o alguna pieza robada del tesoro de Smaug.

Según mi madre, era un pequeño aventurero, aunque también podía ser bastante sensible. Cuando me dejaban a mi rollo, podía liderar cualquier ataque, pero, en compañía, prefería no ser el centro de atención. No era tímido, solo me sentía más cómodo observando desde la retaguardia. Nos modelan muchas influencias cuando somos niños, pero era demasiado joven para recordar la que seguramente haya tenido un mayor impacto en mí. Cuando tenía dieciocho meses, mi padre se fue de casa y no volvió.

No recuerdo esa época. No me acuerdo de la conmoción que debió de dejar atrás, ni de la incertidumbre, porque durante mucho tiempo su paradero fue un misterio. Durante mi infancia, y a medida que conectaba con mi entorno y con las personas que lo habitaban, me volví muy consciente de que mi madre hizo todo lo posible por crear una familia para mi hermano y para mí. Cirdan, al ser cinco años mayor, quizá entendiera mejor por qué a veces parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Mi madre quedó muy dolida por lo ocurrido, pero respondió esforzándose al máximo para criar a sus hijos en un entorno seguro y lleno de cariño.

* * *

—Braga —digo para mí detrás del volante de mi coche a la mañana siguiente—. ¡Braaaga!

No tengo razones para repetir esta palabra, pero me gusta cómo suena. Desde que el dependiente de la tienda de camping me asegurara que agradecería llevar una braga en esta aventura, se ha convertido en un sonido repetitivo del que no me puedo librar. La llevo puesta alrededor del cuello. Hasta que los ventiladores dejen de intentar imitar las vigorizantes condiciones del exterior, agradezco el calor que me proporciona.

Se ha producido un vendaval durante la noche. Ha dejado una alfombra de hojarasca por las carreteras angostas que debo seguir hasta mi destino. La inundación también es un problema, ya que me obliga a arrastrarme a modo de tentativa por ciertos lugares y esperar no tener que volver a casa esta misma mañana con mi coche arrastrado por una grúa. En condiciones menos desfavorables, el West Highland Way está a veinte minutos como máximo de mi casa, tan cerca que es casi un pecado que no lo haya recorrido antes. Estoy deseando empezar, pero también me siento un poco inquieto. No han pasado ni veinticuatro horas desde que tuve la idea de caminar desde Glasgow hasta Fort William y ahora estoy aquí, con todo el equipamiento y sin saber qué esperar.

Tras ralentizar el paso para sortear una rama caída, me percato de que he estado apretando con fuerza el volante. Me recuerdo que sé controlar los nervios. Como actor, es algo que he aprendido a hacer antes de cualquier tipo de actuación. Sin embargo, no me estoy dirigiendo a ningún plató de película ni a ningún teatro. No habrá director que dé las órdenes ni público en el patio de butacas y el gallinero. Estoy a punto de adentrarme en terreno desconocido. Un solo acto sin guion, improvisando a medida que avanzo, con la esperanza de no perderme.

Al pensarlo, supongo que un poco de ansiedad es natural, pero no es nada comparada con mi entusiasmo.

—Ay, va a ser genial —me digo, como si eso fuera a mitigar la sensación de que he dejado abierta la puerta del frigorífico—. Todo irá bien.

Enciendo la radio para distraerme y elijo una cadena local. Quiero escuchar algo de tertulia mientras pienso en la caminata que me espera antes de acampar. Soy consciente de que la luz del día no está de mi parte en esta época del año. Tengo unas ocho horas antes de que la oscuridad se asiente, y treinta kilómetros que recorrer antes de detenerme a pasar la noche. Dado que podría correr una maratón en tres horas y media, que son unos diez kilómetros, calculo que montaré la tienda a media tarde. Decido que tengo mucho tiempo, aunque no pienso malgastar ni un solo segundo.

Durante kilómetro y medio, me relajo en el asiento del conductor y vuelvo a mi mantra con la braga. Solo cuando oigo que el locutor de la radio menciona mi nombre, aprieto de nuevo los dedos alrededor del volante. Hace poco tuiteé que estaba emocionado por participar en la creación de algunas figuras de Outlander para Lego. Me encanta Lego. Cuando era niño, me pasaba horas con el castillo medieval y fabricaba una guillotina para mandar a los pobres hombres Lego a su muerte. Sin embargo, el presentador solo está comentando la noticia, si se puede llamar así. Desde que la serie consiguiera una audiencia mundial tan apasionada, no me ha llegado a entrar en la cabeza que la gente preste tanta atención a los actores tras los personajes. Aun así, mientras localizo el cartel que indica el aparcamiento en Milngavie y marca el punto de salida del West Highland Way, apago la radio y recuerdo que nadie sabe de esta aventura excepto yo.

Por primera vez en una eternidad, tengo la oportunidad de dejar de ser el escocés pelirrojo de Outlander. No me molesta el foco que ahora me sigue a todos lados, pero, mientras aparco el coche, me doy cuenta de lo mucho que echo de menos ser parte del escenario. Con cierto sentido ceremonial, compruebo mi teléfono por última vez antes de silenciarlo. Durante mi excursión, solo deseo una conexión, la de mis pies con la tierra.

—Aquí estamos —me digo mientras saco la mochila—. No hay vuelta atrás.

El aparcamiento está escondido detrás de la estación de tren de la ciudad. Aunque el sol aún no ha hecho su aparición, tengo grandes esperanzas de que, a pesar de ser un día tempestuoso, las nubes se aclaren pronto. No me han molestado las pocas gotas de lluvia que mantenían los limpiaparabrisas moviéndose de forma intermitente. Tras abrocharme la chaqueta nueva y ponerme la capucha, estoy preparado para cualquier cosa. Vale, la mochila parece más pesada sobre mis hombros que cuando me la he probado en casa. Sí, he metido a presión algunas cosas, desde más calcetines hasta la bombona de gas, sin la que mi hornillo portátil no serviría de nada. Aun así, mientras dejo atrás el coche, parece que alguien haya saltado sobre mi espalda durante el trayecto.

—No pasa nada —murmuro, suponiendo que se espera que un escocés alto y fuerte como yo lleve algo así para su excursión.

En la esquina más alejada del aparcamiento, un cartel en el muro de la estación me indica la dirección en la que se encuentra el comienzo oficial del West Highland Way. Un paso subterráneo para peatones no es la entrada a la naturaleza que me imaginaba, pero ahora resulta bastante apropiado. Estoy a punto de abandonar el mundo moderno, que me parece apagado y aburrido frente a la aventura que me espera al otro lado. Mientras camino hacia la entrada, ignorando el peso de la mochila, siento una oleada de adrenalina. Para ser sincero, estoy deseando empezar, aunque aún tienen que desaparecer los nervios de la noche de estreno de un proyecto tan ambicioso.

—Tranquilo —susurro—. Dirijámonos al norte y conquistemos el Nevis.

Algunas personas deambulan por el exterior de la estación. Mantengo la cabeza baja porque soy un hombre con una misión, pero justo entonces doy un giro de ciento ochenta grados en el paso subterráneo y corro hacia el coche para comprobar que lo he cerrado.

* * *

Convertidos en una familia de tres, nos marchamos de Balmaclellan hacia la zona de la localidad principal llamada New Galloway. Allí, mi madre nos sustentó trabajando para un fabricante de zuecos. En el fondo de su corazón era una artista, pero mantenernos se convirtió en su prioridad. Sin hacer referencia nunca a mi padre, quien se convirtió en un capítulo cerrado de nuestras vidas, hizo todo lo posible para empezar de cero y permitirnos echar raíces. Era demasiado joven para recordar ese corto período de tiempo en la ciudad, pero, cuando nos mudamos al que sería nuestro hogar familiar más duradero, este se convirtió en una parte muy presente de mi infancia.