Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

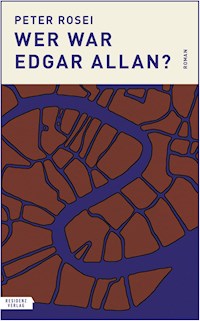

Residenz classic "Wer war Edgar Allan?" war Peter Roseis erster Erfolgsroman: ein abgründiges Vexierspiel, eine rauschhafte Hommage an ein spätherbstliches Venedig und an Poe, den Meister des doppelbödigen Erzählens. 1977 erschienen, 1984 kongenial von Michael Haneke verfilmt, verbindet "Wer war Edgar Allan?" halluzinatorische Delirien mit präziser gesellschaftlicher Diagnose. Ein rauschgiftsüchtiger Student stromert durch Venedig, eine zwielichtige Contessa stürzt vom Dachgarten ihres Palazzo, ein Drogen-Syndikat herrscht geheimnisvoll im Hintergrund, und ein mysteriöser Herr namens Edgar Allan scheint viele dunkle Fäden zu ziehen. Die Neuauflage greift das Kult-Cover von Walter Pichler auf und macht einen Klassiker der Nachkriegsliteratur wieder für ein breites Lesepublikum zugänglich!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Rosei

Wer warEdgar Allan?

Roman

© 1977 by Residenz Verlag, Salzburg

Neuauflage © 2021 Residenz Verlag GmbH Salzburg – Wien

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.com

Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

Umschlaggestaltung: buero 8/Thomas Kussin unter Verwendung eines Motivs von Walter Pichler

ISBN eBook 978 3 7017 4655 2ISBN Print 978 3 7017 1742 2

UNTER DEN BEKANNTSCHAFTEN, die ich im Lauf meines Lebens machte, ist es besonders eine, die mir immer wieder in den Sinn kommt und mich beschäftigt. Der Mann, um den es sich dabei handelt, war Amerikaner, hatte, so erzählte er zumindest, viele Jahre in der US-Handelsmarine Dienst getan, ehe er, durch die lange Abwesenheit ohnehin seinem Herkommen entfremdet, in Europa ansässig geworden war. Bevor ich mich des Weiteren über den Mann und seine Geschichte verbreite, möchte ich doch erwähnen, dass mir heute, wo das alles lange zurückliegt, jener vergangene Lebensabschnitt selbst als verworren und undurchsichtig erscheint.

Gleich jetzt möchte ich mich zur Methode meiner Aufzeichnungen äußern: An Material lagen mir ein Packen von tagebuchartigen Notizen einerseits, sowie Bruchstücke meiner damaligen schriftstellerischen Versuche andererseits vor; dazu verschiedene Papiere, wie Briefe, Bankquittungen etc.

Soweit es mir möglich war, habe ich diese Materialien bloß als Grundlage für eine durchgängige Schilderung der Ereignisse benutzt. Dazu sah ich mich allein schon deshalb gezwungen, weil die genannten Zeugnisse lückenhaft sind und eine einfache chronologische Anordnung ein höchst unvollständiges Bild ergeben hätte. Primär mag es also die Forderung nach Übersichtlichkeit gewesen sein, die mich zu meinem Vorgehen bewog; dass nebenher eine Art von künstlerischem Ehrgeiz wirkte, will ich nicht ausschließen.

An manchen Stellen fügte ich das authentische Material ohne jede Abänderung in meine Erzählung ein. Das geschah dort, wo seine Aussagekraft durch eine Nachkonstruktion schwerlich zu erreichen gewesen wäre. Ideal ist diese Lösung gewiss nicht; aber es ist müßig, jetzt über ihren Wert oder Unwert zu räsonieren.

Zu der Zeit, in die die in Rede stehenden Ereignisse fallen, war ich etwa fünfundzwanzig Jahre alt und genau das, was man damals einen verbummelten Studenten nannte. Das Medizinstudium, das ich an verschiedenen deutschen Universitäten betrieben hatte und in dem ich schon weit fortgeschritten war, hatte ich mehr oder weniger aufgegeben und mich, bloßer Vorwand für ein Verhalten, das im Grunde nichts anderes als Flucht war, der Kunstgeschichte zugewendet. Es gelang mir nicht nur, meinen Vater, der an mir bereits zu verzweifeln begonnen hatte, von der Nützlichkeit dieses Ausbildungsganges zu überzeugen, sondern ihn darüber hinaus dazu zu überreden, mich nach Venedig gehen zu lassen, wo ich mich neben meinen Studien auch im Italienischen perfektionieren könnte. Damals betrachtete ich seine Entscheidung jedenfalls als ein Ergebnis meiner gelungenen Vorspiegelungsmanöver, während ich heute eher dazu neige, sie als einen Akt von Resignation zu deuten: Er hatte sich damit abgefunden, dass aus mir, seinem Sinn nach, nichts Rechtes werden würde. Sollte er sich damit quälen, mein Missraten aus nächster Nähe mitanzuschauen? War es von seinem Standpunkt aus nicht vernünftiger, dort nachzugeben, wo er sich zum Verhindern ohnehin nicht imstande fühlte? Einer seiner letzten Briefe, die er nach Venedig an mich richtete, scheint mir die Richtigkeit meiner heutigen Anschauung zu erweisen. Unter anderem heißt es da:

Mein lieber Sohn!

Lange schon habe ich nichts von Dir gehört. Dass Du meine monatlichen Geldzuwendungen mit Schweigen übergehst, könnte ich leicht verwinden, müsste ich nicht auch darin ein Zeichen Deiner gänzlichen Abwendung von mir und dem, was Dir als Kind einmal teuer war, erblicken. Ich bin ein alter Mann und habe es aufgegeben, mit dem Geschick, wie es nun einmal für jeden von uns bestimmt ist, zu hadern. Deshalb bitte ich dich um nichts anderes, als dann und wann an mich zu denken …

An manchen Tagen vermag ich aus dem Wissen darum, dass wir Todgeweihte sind, stille Freude und Süßigkeit zu ziehen. Dann ist alles an mir ein Abschiednehmendes. Du wirst mir hierin nicht zu folgen vermögen, denn Du bist jung …

Bald darauf erhielt ich die Nachricht, dass mein Vater gestorben sei. Im ersten Moment und noch Tage danach war ich niedergedrückt, verworren; unfähig, zu entscheiden, was zu tun war. Dann regte sich wieder der Eigensinn, mein Hang zum Schwankenden, Dubiosen, und ich beschloss, die Erbschaft unverzüglich in Bargeld zu realisieren. Bald nach dem Begräbnis verkaufte ich alles, was mir zugefallen war, und fuhr als wenn auch nicht gerade reicher, so doch vermögender Mann nach Italien zurück.

Nach einer kurzen Phase der Aktivität, in der ich meine Finanzen ordnete und das aus der Erbschaft gewonnene Geld möglichst gewinnbringend anlegte, verfiel ich wieder in das dumpfe, selbstvergessene Leben, dem ich mich früher schon hingegeben hatte. Weder war ich imstande, mein Studium endgültig abzubrechen, noch brachte ich die Kraft auf, es voranzutreiben und zu beenden. Mein täglicher, mit der Zeit kurz und kürzer werdender Aufenthalt in den Hörsälen und Bibliotheken der Universität lieferte mir den Schimmer von Rechtfertigung, auf den ich nicht verzichten konnte. Prüfung legte ich selbstredend keine ab, vertröstete mich aber auf später. Das System meiner Selbsttäuschung war dabei nicht einmal inszeniert, für wen hätte ich mir diese Mühe auch machen sollen, es basierte einzig und allein auf umfassender Gedankenlosigkeit. Stiegen mir gegen alle Regel doch Bedenken auf, war das Bewusstsein, Vermögen zu haben, bestens dazu angetan, sie rasch wieder zu zerstreuen, den Zustand der Lethargie aufs Neue herzustellen.

Ich wohnte damals in einem kleinen Zimmer in der Calle San Lorenzo, jedoch nicht zur Straße hinaus, sondern in einem Hinterhof, der ringsum von Häusern eingeschlossen war. Das Viertel, in dem diese Gasse liegt, ist eines der billigsten und wahrscheinlich das schäbigste der Stadt. Bei meiner ersten Ankunft in Venedig hatte ich mich durch Zufall dorthin verirrt, in einer Weinstube von dem leerstehenden Quartier erfahren, es besichtigt und sogleich gemietet. Dabei war ich von der Überlegung ausgegangen, dass ich mich tagsüber ohnehin auf der Universität aufhalten würde und dass zum Schlafen alles geeignet sei, was nur einigermaßen ruhig und sauber war. Außerdem blieb mir dadurch, dass ich meinem Vater eine weit höhere Miete angab, eine schöne Summe über, die ich zum Teil auf Sauftouren verbrauchte, zum anderen für die Beschaffung von Betäubungsmitteln verschiedener Art verwendete.

Nach der Erbschaft war ich in dem Zimmer geblieben, weil ich die Armseligkeit der Umgebung geradezu als angenehm empfand. Ich wusch mich kaum, meine Kleidung war verschlampt. In einer besseren Gegend wäre ich aufgefallen. Hier kümmerte sich niemand um mich, so ungepflegt und verkommen ich auch immer aussah. Dass ich nicht arbeitete und ganz unregelmäßig lebte, erregte weder Argwohn noch Unmut. Es war nicht nötig zu heucheln, sich zu verstellen. Ich konnte mich treiben lassen, fallen lassen, und gerade das wollte ich.

Meine Tage verlaufen hier sehr gleichmäßig. Ich stehe um Mittag herum auf, bereite mir auf dem Kocher das Frühstück, welches zugleich auch mein Dinner ist. Dann gehe ich zur Universität und verlängere den Heimweg zu einem ausgedehnten, oft stundenlangen Spaziergang. Häufig schlendere ich in der Nachmittagssonne über die Zattere, vor bis an den Landspitz, wo die Dogana steht, und am Ruskin-Haus und der Gesuati-Kirche vorbei wieder zurück. Es ist schön, über den hellgrün schimmernden Canale zur Insel Giudecca hinüberzublicken. Jedes Mal beeindruckt mich der Anblick der beiden Kirchen, Il Redentore und Le Zitelle, die wahrhaft königlich die bescheidenen Häuserfluchten der Wasserseite überragen. Sie werden übrigens, wie auch San Giorgio Maggiore, Palladio zugeschrieben.

Wie aus Versehen verschweigt das Tagebuch die Gestaltung des Abends. Was folgte auf jene Spaziergänge? Nun, königlich waren die Räusche, die ich mir jede Nacht antrank, sei es in einem der Wirtshäuser, wo Schiffer und Herumtreiber verkehrten, sei es in meinem Zimmer, wohin ich mich mit einer vollen Korbflasche oder zum Drogenessen zurückzog.

Noch zu Anfang meiner Zeit in Venedig trank ich nicht eigentlich viel, ja, es gab Tage, an denen ich ganz enthaltsam war. Verließ ich aber meine gewohnte Umgebung und ging unter Menschen, waren Unsicherheit und Angst in mir so groß, dass ich gleich und in einem fort zum Glas griff. In nüchternem Zustand hätte ich kaum ein Wort reden können. Am liebsten war ich allein.

Es wäre aber falsch anzunehmen, ich hätte damals durchwegs ein ungeselliges Strotterleben geführt. An manchen Tagen, und gar nicht so selten, machte es mir ein eigentümliches Vergnügen, mein Quartier in der Kleidung eines eleganten jungen Herrn zu verlassen. Den leichten Staubmantel, wie er zu der Zeit in Mode war, über den Arm gelegt, strebte ich schnell der nächsten Anlegestelle zu und ließ mich durch das Gewirr brackiger Seitenadern auf den Canale Grande hinausrudern. Dann genoss ich es, als ein Auferstandener über die bunten und marmornen Fassaden der Paläste hinzublicken, die von größeren Kähnen erzeugten Wellen an ihren Portalen hell und glitzernd emporspritzen zu sehen. Je härter die vergangenen Exzesse gewesen waren, desto beglückender spürte ich die Frische der Meerluft, die Kühle der Schattenzonen, das breite Einströmen des Lichts: Wie fern war ich im Rausch diesem Leben gewesen!

Und in einer Mischung von Gefühlen, die mehr dem Spott als dem Ernst zu lag, erinnerte ich mich der Worte des Goetheschen Epigramms:

Diese Gondel vergleich ich der sanft einschaukelnden Wiege,

und das Kästchen darauf scheint ein geräumiger Sarg.

Recht so! Zwischen der Wieg und dem Sarg, wir schwanken und schweben

auf dem großen Kanal sorglos durchs Leben dahin.

Zu dieser Zeit gab es rund um den Markusplatz einige Cafés, die in dem Ruf standen, sehr vornehm zu sein. Dort traf sich die Große Welt, die Einrichtung war ausgesucht, die Stimmung geradezu feierlich; ebendort zog es mich hin.

Es war an einem Tag im September, als ich das Café Quadri an der Längsseite des Markusplatzes betrat. Das außerordentlich schöne Wetter hatte zahlreiche Spaziergänger ins Freie und zu einer Promenade verlockt, so dass das Café dicht besetzt war und ich nur mit Mühe einen Platz finden konnte. An dem kleinen Marmortisch saß schon ein Herr, der meine flüchtige Verbeugung nicht weiter zur Kenntnis nahm und, wie es schien, mit offenen Augen vor sich hinträumte. Zu jener Zeit erregte ein Kriminalfall, der die höchsten Gesellschaftskreise betraf, die Gemüter der ganzen Stadt: Im Verlauf einer Rauschgiftorgie hatte sich die junge Contessa X. vom Dachgarten ihres Palazzos in die Tiefe gestürzt. Die anderen Teilnehmer des Festes waren daraufhin, von Panik ergriffen, auseinandergelaufen. Mittlerweile waren aber die Recherchen der Polizei so weit gediehen, dass man in absehbarer Zeit mit der Entlarvung der falschen Freunde der unglücklichen Contessa rechnen konnte. Um die Hintermänner, die Händler und Lieferanten der Drogen, lag freilich das vollkommene Dunkel, wie es raffinierte Verbrecher so gut in Szene zu setzen wissen. Jedenfalls, die Zeitungen waren voll von Meldungen und Berichten zu diesem Fall, und so war es gar nicht verwunderlich, dass ich mich, entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, sofort in die Lektüre vertiefte. Mein Interesse an der Sache wurde nicht wenig dadurch gesteigert, dass ich ja selbst Drogenesser und mit dem Milieu der Süchtigen nicht gerade unbekannt war.

Ich hatte eben die dritte oder vierte Zeitung aufgeschlagen, um die abweichenden Berichte miteinander zu vergleichen – noch immer stand mein Kaffee unberührt vor mir –, als jener Herr, der mich vorher kaum beachtet hatte, mit dem Finger leicht an meinen Arm tippte und sich spöttisch vernehmen ließ: Ein interessanter Fall, nicht wahr?!

Oh, gewiss doch, antwortete ich ein wenig ungehalten und wollte schon weiterlesen. Der fremde Herr verstand es jedoch, mich binnen kurzem in ein Gespräch über das Verbrechen und seine Hintergründe zu verwickeln, wobei er mich durch seine genaue Kenntnis der Gesellschaftskreise erstaunte, in denen sich der Fall abgespielt hatte. Insbesondere überraschte er mich mit der These, dass es doch keineswegs sicher sei, wie jedermann annehme, dass nämlich die Contessa tatsächlich in einem Anfall von Sinnenverwirrung in die Tiefe gesprungen sei. Vielmehr müsse man beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen durchaus auch einen Mordanschlag in Betracht ziehen. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen entwarf er mir ein Portrait der lebenshungrigen Contessa, das die Wahrscheinlichkeit seiner Theorie noch verstärkte.

Sie sind doch gewisslich ein Mann, dem die Mentalität von Drogenessern keine versperrte Welt darstellt, schloss er seine Überlegungen ab und lächelte mir halb belustigt, halb wissend zu. Dann winkte er zu einer Gruppe von Leuten hinüber, die am anderen Ende des Raumes saß, erhob sich und verabschiedete sich mit einer nachlässigen Geste. Als sich die Überraschung, in die mich seine letzten Worte versetzt hatten, wieder gelegt hatte und ich, meine Neugierde notdürftig tarnend, zu jener Gruppe hinschaute, konnte ich ihn jedoch nirgends entdecken.

Hatte er die Leute nur eben rasch begrüßt und war dann gegangen? Hatte er sich der scheinbaren Bekanntschaft bloß als Finte bedient, um von mir loszukommen?

Ich winkte den Kellner herbei, gab ihm eine größere Banknote und sagte, dass der Herr, der neben mir gesessen war, sie ausgestreut haben müsse. Der Kellner verzog keine Miene, ließ den Schein in seiner Kassiertasche verschwinden. Offensichtlich war der Fremde auch ihm unbekannt.

Durch den Vorfall war mir der weitere Aufenthalt im Café verleidet. Unschlüssig darüber, was ich nun beginnen sollte, trat ich auf den Platz hinaus, umrundete ihn einmal im Schatten der Laubengänge, bog auf die Piazzetta ein und blickte schließlich von jener Brücke, die den Kanal an der Rückseite des Dogenpalastes überspannt, auf die weite, von einer sanften Brise bestrichene Lagune hinaus. Ihre graugrünen Wasser verloren sich gegen den Lido zu in hellen Schleiern von herbstlichem Dunst.

Die Tage und Wochen, welche auf diese Begebenheit folgten, zeichneten sich durch Exzesse von allerärgster Sorte aus, so dass die Erinnerung an den Fremden bald ausgelöscht war. Um über die Stunden relativer Nüchternheit schneller und leichter hinwegzukommen, begann ich mir allerlei Notizen zu machen:

In jenen Tagen, als es mit ihm zu Ende ging, lebte er, von einigen Ausflügen unter die Menschen abgesehen, in völliger Abgeschiedenheit und Stille. Er hatte sich in einem Hinterhaus eingemietet, wohnte da ruhig für sich, und allein seine Gewohnheit, Tag und Nacht durcheinanderzubringen und eines zum anderen zu machen, mochte die Aufmerksamkeit der Nachbarn erregt haben, wussten sie doch nicht, welches Geschäft er betrieb, ließ sich sein Wandel doch mit keiner geregelten Arbeit vereinbaren.