7,99 €

Mehr erfahren.

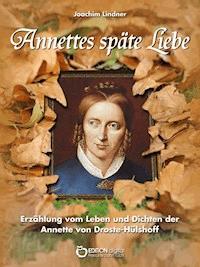

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sein berühmtestes Werk krönt das Wahrzeichen Berlins, sein schönstes stellt einen Höhepunkt der europäischen Bildhauerei dar: Johann Gottfried Schadow, Schöpfer der Quadriga und der Prinzessinnengruppe, Dieser historische Roman schildert das Leben, die Persönlichkeit und Entwicklung des Hofbildhauers am Hofe Friedrichs II. und späteren Direktors der Kunstakademie. Eine biografische Erzählung, die alle Umstände beleuchtet, auch Zweifel, Hoffnungen, Zermürbung, Umwege und schließlich die Euphorie vor der Fertigstellung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Impressum

Joachim Lindner

Wo die Götter wohnen

Johann Gottfried Schadows Weg zur Kunst

ISBN 978-3-95655-700-2 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien erstmals1974 im Verlag der Nation, Berlin. Dem E-Book liegt die überarbeitete Neuauflage zugrunde, die 2008 im Berlin Story Verlag erschienen ist.

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

© 2016 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Der Malersteppke und die Muse mit dem Kochlöffel

Der Schatten des Lehrers, der zwischen den Bankreihen hin und her wanderte, bewegte sich im flackernden Licht der Kerzen an der Wand drohend auf und ab. Es war der gestrenge Herr Direktor persönlich, Anton Friedrich Büsching, der vertretungsweise in der Elementarklasse des Berliner Gymnasiums »Zum grauen Kloster« unterrichtete. Grau und klösterlich war das Klassenzimmer wirklich, ein feuchtes, kellerartiges Gewölbe, und so düster, dass jeder Schüler ein Talglicht mitzubringen hatte, um den dunklen Raum an trüben Tagen notdürftig zu erhellen.

Die Schüler knieten vor den niedrigen Sitzbänken, denn Tische oder Pulte gab es nicht, sodass die Bänke als Schreibunterlage dienen mussten, wenn es galt, die Rechenaufgaben zu lösen, mit denen sie beschäftigt waren, während der Herr Direktor hinter seinem Katheder Platz nahm, um die Hausaufgaben durchzusehen. Kaum hatte er damit begonnen, als er Unruhe in den hinteren Reihen bemerkte. Zoll für Zoll erhob sich der Magister in seinem schwarzen Schoßrock und wandelte sacht durch den Mittelgang der Klasse. Plötzlich stieß er wie ein Habicht auf die Sünder, die erschrocken auseinanderfuhren, und nahm den Hauptübeltäter beim Kragen.

»Ha, dacht ich‘s mir doch!« Der Blick des Gestrengen fiel auf einige Schiefertafeln, die der Schüler Gottfried Schadow vor sich liegen hatte. Der Herr Direktor schüttelte den Kopf, während er die Tafeln näher in Augenschein nahm. Statt mit Rechenexempeln waren sie mit knabenhaften, doch überraschend naturgetreuen Skizzen bedeckt, mit Pferden, Kühen, einem stolzen Hahn und einem Klapperstorch im Nest auf dem Strohdach. War der Bengel doch wieder in seine oft gerügte Unart verfallen, diese Zeichnungen für seine Mitschüler zu kritzeln, die solche Bildchen gern mit nach Hause nahmen und ihm dafür die Rechenaufgaben lösten. Die blaugrauen Augen in dem schmalen Jungengesicht blickten den Lehrer schuldbewusst an, aber das gefürchtete Donnerwetter blieb aus.

»Nicht übel«, äußerte der Direktor anerkennend, »Junge, wo hast du das bloß her?« - Die Frage war nicht unberechtigt, denn Zeichenunterricht erhielten die Elementarschüler nicht, er blieb den Gymnasiasten vorbehalten, die Gottfried beneidete, wenn er sie mit ihren Skizzenmappen in der Hand durch die malerischen Winkel des alten Klostergartens wandern sah.

Er hätte dabei sein mögen, aber das blieb ihm verwehrt; ein Aufstieg in die Gymnasialklassen kam für ihn wie für seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Rudolf nicht in Betracht, denn nicht Strebsamkeit und Begabung waren ausschlaggebend, sondern der Geldbeutel der Eltern. Büsching, ein aufgeklärter Mann, Verfasser einer seinerzeit gerühmten »Erdbeschreibung«, hatte das zwar als Unrecht an den Talentierten unter den Elementarschülern empfunden und sich deswegen an die vorgesetzte Behörde und sogar an den König selbst gewandt, musste sich aber belehren lassen, dass eine höhere Bildung nur durch ein höheres Honorar zu erlangen sei, denn für die Elementarschüler wurde eine Schultaxe von sechs Talern jährlich gefordert, während die Eltern der Gymnasiasten mehr als das Dreifache dieser Summe aufzubringen hatten.

Gottfried war das einzige der fünf Schadowkinder, dem es in den Fingern juckte, lange schon, bevor er in die Schule ging, sobald er ein Blatt entdeckte, auf dem Platz für eine Zeichnung war. Weder sein jüngerer Bruder Rudolf, der ein braver Verwaltungsbeamter wurde und es bis zum Rechnungsrat im Handelsministerium brachte, noch seine Schwestern Christel und Lotte zeigten eine ähnliche Neigung, und Hannchen, die jüngste, starb schon im Alter von vier Jahren.

Die Eltern aber waren erstaunt gewesen, als sich der Zeichentrieb in Gottfried regte, denn eine Art Trieb war es wohl, und der Vater, ein braver Schneidermeister, war wenig begeistert von dem Treiben seines Ältesten. Schon eher fand er bei der Mutter Verständnis für seine Liebhaberei. Doch waren die Verhältnisse in der kleinen Wohnung des Schneidermeisters Schadow in der Heiligengeiststraße in Berlin der Erfüllung von Gottfrieds Knabenträumen wenig günstig. Die harte Lebensnotwendigkeit diktiert in diesem Kreis tüchtiger, rechtschaffener Menschen. Das »tapfere Brot«, von dem der Doktor Martin Luther einst in einer seiner Tischreden sprach, muss schwer verdient werden. Meister Schadow weiß gewiss mit Nadel, Schere, Elle und Bandmaß geschickt umzugehen und seinen Mann zu kleiden, doch er ist beileibe keiner jener französisch parlierenden Tailleurs à la mode, bei denen die Hofleute, der Beamtenadel, die Söhne der durch Heereslieferungen reich gewordenen Kaufleute und Fabrikherren arbeiten lassen; der durch den Siebenjährigen Krieg ausgelaugte Mittelstand aber, der vorzugsweise zu Meister Schadows Kunden zählt, ist wenig zahlungskräftig. Dem kleinen Handwerksmeister wird es sauer, die zwölf harten Taler Schultaxe für seine beiden Söhne Johann Gottfried und Rudolf pünktlich zu entrichten, zumal auch die beiden Mädel, die Christel und das Lottchen, zu ihrem Recht kommen müssen.

Wenn feierabends das berühmte, aus siebenunddreißig Glocken bestehende Glockenspiel der nahen Parochialkirche seine Choralmelodien ertönen ließ, versammelte sich die Familie um den großen Familientisch. Der kränkliche Meister ruhte im Lehnstuhl den vom langen Hocken auf dem Schneidertisch geplagten Rücken aus, und die Kinder gingen ihren Lieblingsbeschäftigungen nach; die Mädchen spielten mit ihren Puppen, der lerneifrige Musterschüler Rudolf übte sich in schnörkelhafter Schönschrift, und Gottfried zeichnete unentwegt wie immer, wobei er die Zungenspitze zwischen den Lippen hervorgucken ließ. Bald kam dann der Augenblick, wo die Mutter, die breithüftige Frau Kathrin, den Stopfpilz ruhen ließ und aus einem ihrer sorgsam gehüteten Bücher vorlas, vornehmlich Sagen und Märchen aus dem Born altdeutschen Volkstums. Die Arme schwer aufgestützt, lauschte der fantasievolle Gottfried der Lieblingssage der Mutter, der seltsamen Geschichte von Fortunatus‘ Wunschhütlein und Glückssäckel, mit deren Hilfe man sich jeden Wunsch erfüllen konnte. Wenn er so ein Hütlein und Glückssäckel besäße, er wüsste schon, was er sich wünschte!

Wie ihr wortkarger, meist in sich gekehrter Ehemann stammte Frau Anna Katharina vom Lande, aus der Gegend von Zossen, doch kam sie schon als junges Ding in die Hauptstadt, um in dem Kramladen eines bejahrten Oheims mitzuhelfen, der ehemals Buchdrucker war und die unterschiedlichsten Bände in seine Altersbleibe mitgenommen hatte. Diese geheimnisreiche Welt der Bücher fesselte in zunehmendem Maße die muntere Kathrin, der die Berliner Luft ausgezeichnet bekam. Es war durchaus nicht Zufall oder Neugier, wenn sie immer wieder nach den Büchern des Oheims griff, sondern ein ernsthafter Trieb, ihren geistigen Horizont über ihren Stand hinaus auszuweiten. Eine vage, doch tief empfundene Vorstellung von etwas Höherem, das über dem banalen Alltag stand, war ihr eigen, und sie übertrug diese Neigung auf das empfänglichste ihrer Kinder, auf Gottfried. Mit ihrer wachen Intelligenz spürte diese Frau aus dem Volk sehr wohl, dass in dem noch ziellosen, aber originellen Schaffenstrieb ihres Jungen ein Talent steckte, wie man es nicht alle Tage auf der Straße findet. Sie hörte es nicht ohne Stolz, wenn die Nachbarn ihren unter dem Spitznamen »Malersteppke« bekannten Sprössling lobten, der seine Spielkameraden so freigebig mit schmucken Bildchen versorgte, und sie war bereit, alles für eine glückliche Zukunft ihres Goldjungen zu tun.

In ihrem stattlichen Busen schlug ein mütterliches Herz. Ihre Zärtlichkeit galt ganz besonders ihrem Erstgeborenen. War er doch ein Kind der Liebe, das im schönen Monat Mai zur Welt gekommen war, nachdem sie sich im Februar 1764 mit dem Schneidermeister Schadow, einem Jugendgespielen aus dem heimatlichen Nachbardorf, ehelich verbunden hatte.

Zu dieser »Muse mit dem Kochlöffel«, wie Schadow in einem Erinnerungsblatt seine Verbündete aus den ersten Jahren seiner Wegsuche einmal nannte, scheint das Familienoberhaupt nicht recht zu passen. Nicht, dass an dem Eheleben der beiden so gegensätzlichen Naturen etwas auszusetzen wäre. Vater Schadow, der »Herzvater«, wie er in respektvoller Elternliebe von den Kindern genannt wird, ist nicht so streng, wie er auf den ersten Blick wirkt mit seinem schmalen, hageren Märkergesicht, der fliehenden Stirnpartie, den tief eingebetteten, scharf beobachtenden Augen, den leicht herabgezogenen Mundwinkeln, der schwungvoll aus den starken Jochbeinen hervorspringenden Nase - alles physiognomische Merkmale, die sich auf seinen Ältesten vererbt haben. Er thront auf seinem Schneidertisch oder in seinem hohen Lehnstuhl wie ein Patriarch über der Familie, ohne zu merken, dass es seine weit lebenstüchtigere Kathrin ist, die nach der Art kluger Frauen sacht die Zügel führt. Ihre weibliche Diplomatie bewirkt, dass er sich bei allen Meinungsverschiedenheiten stets als letzte Instanz fühlt. So läuft alles glatt und reibungslos.

Nur wenn man auf Kunst und Künstler zu sprechen kommt, wird der sonst umgängliche Meister sauer. Ein wunder Punkt ist in ihm berührt. Er hatte sich nämlich ursprünglich selbst auf die feine, die künstliche Schneiderei werfen wollen, wie sie für die Garderobe der Lakaien und galonierten Domestiken der reichen Häuser gebraucht wurde, er hatte ein Talent dafür in sich gespürt, und er war es leid geworden, den Bauern im Zossener Land immer nur die Hosen zu flicken und ihnen alle Jubeljahre einen Anzug zu verpassen. Es gab nur einen Ort in Preußen, wo er seine Kunstfertigkeit beweisen konnte - Berlin. Dort war ein lebhafter Aufschwung zu verzeichnen, kaum dass sich die Gewitterwolken des Siebenjährigen Krieges verzogen hatten. Friedrich II. hatte viel dafür getan, seine Residenz auszuschmücken und die erschöpfte Staatskasse wieder zu füllen. Der Friedrichsdor fing wieder an zu rollen - allerdings nur für die obere Gesellschaftsschicht, nicht aber für die breite Bevölkerung, die für einen Hungerlohn in den Fabriken und Manufakturen arbeitete.

Mit großen Erwartungen hatte sich der junge Schneidermeister in Berlin niedergelassen, doch die Ernüchterung folgte schnell. Seinem klaren Verstand blieb nicht verborgen, dass die Prunk- und Verschwendungssucht der Herrenschicht keine solide Grundlage hatte. Längst war es ein offenes Geheimnis, dass der Feudaladel bis über die Ohren verschuldet war und hei den jüdischen Bankhäusern wie Itzig, Beer und Ephraim tief in der Kreide steckte, dass höchste Offiziere und Mitglieder des Beamtenadels Jüdinnen und Bürgertöchter aus reichen Häusern heirateten, nur um sich zu sanieren. Bis in die bürgerlichen Kreise hinein, die Nachläufer und Nachahmer des Adels, hatte sich eine hektische Putz- und Geltungssucht breitgemacht, Spekulationen und Bankrotte lösten einander ab. Dass man über seine Verhältnisse lebte, war fast eine Zeitkrankheit, und auch das Besitzbürgertum war von ihr erfasst.

Die tief greifende Unsolidität im Geschäftsleben sollte auch der Schneidermeister Schadow zu spüren kriegen. Er hatte endlich die noble Kundschaft gefunden, bei der seine geschickte Nadel dankbare Aufgaben fand. Es waren die fast ausschließlich italienischen und französischen Bildhauergehilfen, die in der Werkstatt des Königlichen Hofbildhauers Jean-Pierre-Antoine Tassaert in dem sogenannten Grottenhaus an der Ostseite des Lustgartens als Gipsgießer, Former, Marmorboßler, Zeichner oder Modelleure angestellt waren, denn der König von Preußen hielt nichts von deutschen Künstlern, ob es nun Schriftsteller, Komponisten, Sänger, Maler oder Bildhauer waren. Italiener oder Franzosen mussten es sein, die auch ihre Gehilfen, die »Compagnons«, aus ihrer Heimat mitbrachten. Diese Kunsthandwerker, die sich nach des Tages Last und Mühe mit echt romanischer Grazie und Lebenslust in ihren goldbordierten Samtröcken mit bestickten Manschetten, Jabots und seidenen Kniehosen, den Zierdegen an der Seite, in der preußischen Hauptstadt wie Kavaliere bewegten, bereiteten dem ehrbaren Handwerksmeister in puncto Kasse manchen Kummer. Bei diesem liederlichen, heillosen Volk, das so schnell kaufe und so langsam bezahle, so schimpfte Meister Schadow, müsse man sich schier die Hacken ablaufen, wenn man zu seinem Geld kommen wolle.

Zu seinen Sorgenkindern gehörte vor allem ein bestechend liebenswürdiger Bildhauergehilfe aus dem Königlichen Atelier mit dem tönenden Namen Giovanni Battista Selvino. Der flotte, zeichnerisch hochbegabte Kunstjünger war als Spross einer aus Florenz eingewanderten Familie mit Spreewasser getauft. Seine Sprechweise war ein drolliges Gemisch aus Italienisch und waschechtem Berlinisch; sein angeborener Frohsinn, sein Charme waren ansteckend. Man musste ihm gut sein. Wenn er in der Heiligengeiststraße erschien, brachte er immer einen tüchtigen Schuss goldnen Künstlerleichtsinns mit in den strengen Pflichtenkreis des Handwerkers. Obwohl er mit einem hübschen Schuldsümmchen bei dem Schneider zu Buche stand, hatte der sonst leicht brummige Meister eine Vorliebe für diesen Luftikus und kreditierte ihm immer wieder. Schade, jammerschade, dass der junge Mann, der bereits Frau und Kinder hatte, zu den Kunden gehörte, bei denen man förmlich rätseln musste, wann sie wieder mal eine Rate bezahlten. Zu dieser Sorte von Liederjahnen sollte sein ältester Sohn mit seiner Zeichenfaxerei nie gehören. Vater Schadow wollte schon aufpassen und ihm Bewegung verschaffen, damit er nicht auf dumme Gedanken kam.

So machte Gottfried denn unentwegt den Laufburschen für den Schneiderbetrieb. Auf einem dieser Bestell- und Botengänge geschieht das, was der Vater gerade verhüten wollte: Gottfried gerät in eine enge Berührung mit perfekter Kunst, die so erregend auf ihn wirkt, dass sie für seine Zukunft entscheidend wird. Ein Italiener hat in einer Auslage auf der Breiten Straße am Marstall Kupferstiche ausgestellt. Diese Blätter üben auf den jungen Gottfried eine magische Anziehung aus, weniger durch die der antiken Nymphen- und Faunsage entnommenen Motive als durch die graziöse, spielerische Leichtigkeit der Strichführung. An diesem Ort »vertrödelte er mit seine angenehmsten Stunden«, wie er sich später ausdrückte.

Er bewundert das Können des Italieners. Schmerzlich aber ist es ihm, erkennen zu müssen, wie viel ihm selber fehlt. Die möglichst genaue Wiedergabe von Mensch und Tier, von Häusern und Landschaften genügt nicht: es gibt offenbar bestimmte Fertigkeiten in der Behandlung von Licht und Schatten, von Vordergrund und Hintergrund, ganz abgesehen von der speziellen Technik des Kupferstiches, alles Dinge, von denen er keine klare Vorstellung hat. Immer wieder haften seine prüfenden Blicke, selbst im grellen Sonnenlicht, auf den Stichen, bis er sich fast die empfindlichen Augen verdirbt. Er ist fest entschlossen, alles, was sich erlernen lässt an Kunstfertigkeiten, in Erfahrung zu bringen, koste es, was es wolle. Zunächst aber verschließt er das Erlebnis fest in sich. Die Rüffel, die der Vater dem Bummelanten zu Hause verpasst, schluckt er in verstocktem Schweigen. Doch die Mutter holt das Geheimnis aus ihm heraus. Sie brütet einen Plan aus, der dazu dienen soll, ihrem Jungen zu helfen.

Spätabends, während sie ihrem Mann bei einem eiligen Auftrag mit dem Plätteisen zur Hand geht, bringt sie so nebenbei das Gespräch darauf, was aus ihren beiden Söhnen einmal werden soll. Rudolf, das ist klar, schickt sich mit seiner Ordnungsliebe und seinem ausgeprägten Pflichtgefühl am besten für einen Beamten. »Und der Gottfried, na ja, der ist ganz helle, und ‘ne extra schöne Begabung hat er wohl auch!«

Der Meister wird hellhörig und wirft einen misstrauischen Blick auf seine Ehefrau. Doch Kathrin bügelt weiter unverdrossen ihre Bahn auf und ab. Zwischendurch bemerkt sie gemütlich: »Mit dem Zeichnen, Mann, lässt sich schließlich auch ein gutes Stück Geld verdienen, du siehst es an den Graveuren und Lithografen in der Druckanstalt am Kupfergraben.«

Der Meister brummelt unwirsch: »Du weißt, dass ich von dem ganzen Künstlerkram nichts wissen will, Mutter!«

Die gewiefte Diplomatin nickt bestätigend. »Das stimmt schon, Vater, im Allgemeinen, und natürlich weißt du es besser.« Sie ändert ihre Taktik und gibt dem Partner Zucker: »Bloß, wenn ich es recht bedenke, das Künstlerische, das hat er eigentlich von dir. Du bist doch wirklich ein Meister in der feinen, dekorativen Schneiderei!«

Das Bonbon ist dem Manne gut bekommen. Er wiegt sinnend den Kopf. Mutter Schadow ist weiter am Zuge: »Man bloß, ein tüchtiger Zeichenlehrer müsste her!«

»Was das wieder kosten würde!«, sagt der Schneider seufzend.

»Jarnischt, Mann«, erwidert die Mutter seelenruhig, »keinen Sechser!« Sie setzt zum entscheidenden Vorstoß an, während sie mit der feuchten Hand die Temperatur des Eisens prüft. »Sieh mal, da ist doch der Selvino, der Battista. Ein Luftikus, nun gut, aber doch ‘n tüchtiger Fachmann, sonst hätte er kein Traktament bei der Königlichen Werkstatt mit dreihundert Talern im Jahr als Modellzeichner. Der könnte durch den Unterricht seine Schulden bei dir abarbeiten, wir haben doch, weiß Gott, nichts zu verschenken.«

Der Vorschlag scheint dem sparsamen Handwerker nicht schlecht. Er überlegt einen Augenblick und nickt dann in seiner kargen Art beifällig.

Mutter Schadow weiß sich dicht am Ziel. Um ganz sicher zu gehen, feuert sie noch eine Rakete ab. Scheinheilig äußert sie:

»Aber ob die beiden, der Selvino und der Gottfried, überhaupt wollen?«

»Dass überlass gefälligst mir«, sagt der Eheherr gebieterisch, »mit dem Selvino, diesem Spree-Italiano, will ich schon gut Deutsch reden. Und der Junge soll gleich morgen früh erfahren, woran er ist!«

Diese letzte Bemerkung des »Herzvaters« war überflüssig. Der, um den es bei diesem abendlichen Dialog ging, der junge Gottfried, war längst aus der neben der Werkstatt gelegenen Schlafkammer, die er mit dem Bruder Rudolf teilte, herausgeschlüpft und hatte an der Tür gelauscht. Voller Spannung und Erwartung stand er da, die Hände gegen die Brust gepresst, als könne das Herzklopfen ihn verraten.

Fortunatus’ Wunschhütlein und Glückssäckel

Der mit Spree-, genauer mit Pankewasser getaufte Italiener - er wohnte in einem malerisch baufälligen Gartenhaus über den Pankewiesen - erwies sich wirklich als ein Glücksbringer für den mal- und zeichenwütigen Schneiderjungen. Nicht dass Selvino wie der Held des altdeutschen Volksbuches vom Fortunatus, an den Gottfried oftmals denken musste, ein nie leer werdendes Goldsäckel und ein Wunschhütlein besessen hätte - mit Speis und Trank war es bei dem leichtlebigen Schuldenmacher noch weit schlechter bestellt als bei den Schadows in der Heiligengeiststraße. Doch es herrschte eine durch nichts begründete, ansteckende Lebenslust in diesem vergnüglichen Finkennest. Noch im Alter erinnerte sich Schadow oft und gern daran. Er hat seinem ersten Lehrmeister, der anfangs nicht glauben wollte, dass der Junge noch keinen Zeichenunterricht erhalten hatte, stets ein ehrendes Andenken bewahrt und ihn als jungen, lebenslustigen Mann porträtiert, mit freundlichen, offenen Zügen, einer hohen, fliehenden Stirn, lang über die Schultern fallenden Haaren, die im Nacken mit einer Schleife festgebunden waren. Tanz, Spiel und Gesang, die guten Geister des Frohsinns, waren Dauergäste in dem Haus mit den bemalten Wänden. Madame Selvino, dunkeläugig, schwarzhaarig, mit olivgetönter Haut, verfügte über einen geübten Sopran und schlug kunstgerecht die Harfe, während Giovanni Battista sie auf der Flöte zart begleitete.

Richtig lustig aber wird es erst, wenn die Arbeitskameraden Selvinos aus der Königlichen Bildhauerwerkstatt, die »Compagnons«, Italiener und Franzosen, mit ihren Schönen, etlichen Bouteillen Wein und lautem Hallo sich im Gartenhaus einfinden. Dann entwickelt sich im Nu ein tänzerisches Arrangement, und wie ein gelernter Ballettmeister lässt sich der Hausherr in kunstreichen Figuren bewundern. Mitten durch das fröhliche Gedränge aber krabbeln wie Kobolde die Kleinen, die Bambinos, und zupfen an dem Schüler ihres Vaters herum. Aus seiner Zeichennische am Fenster betrachtet er mit runden Augen die bewegte Szenerie. Es sind allesamt gutmütige Gesellen, diese südländischen Künstler. Manch eine Hand fährt wohlwollend über das störrische Blondhaar des Jungen; sie sind höchst angetan von seinem Talent, das sie bei ihrem Compagnon Selvino in guten Händen wissen. Der Maestro Selvino nimmt es bei aller sonstigen Flatterhaftigkeit wirklich ernst mit seiner Unterweisung in der Zeichenkunst mit Blei, Tuschfeder und Pastell. Er weist den Anfänger mit pädagogischem Eifer auf das fesselnde Wechselspiel von Licht und Schatten, den Reiz der Valeurs, der Halbtöne, hin, er lehrt ihn das perspektivische Sehen, die diffizile Führung der Radiernadel. Er lockert die noch immer ein wenig schwere Hand des Anfängers, sodass sie bald sensibler wird. Die besten Arbeiten Gottfrieds verwahrt er in einer Mappe. Er ist geradezu stolz auf seinen Eleven und die Fortschritte, die der Junge unter seiner Leitung erzielt. »Vielleicht ist er ein kleines Genie«, so äußert er. Und er - wer sonst! - hat es in dem grauen Klosterviertel »entdeckt«.

Der Besucher, an den diese Bemerkung sich richtet, ist fast so etwas wie eine Respektsperson in der Königlichen Bildhauerwerkstatt, Monsieur Godecharle, ein Könner auf vielen Gebieten der bildenden Kunst, Bildhauer, Radierer und Maler. Er ist ein Vetter des Chefs Jean-Pierre-Antoine Tassaert und hat diesen als einer seiner engsten Mitarbeiter begleitet, als Friedrich II. den französierten Flamen mit seiner Familie und allen Gehilfen im Sommer 1775 von der Seine an die Spree verpflanzte.

Lange und eingehend betrachtet Godecharle die Sammelmappe mit den Schaffensproben des jungen Schadow. »Interessant«, stellt er fest, »très intéressant!« Er ist offensichtlich stark beeindruckt. Beim Abschied bemerkt er, man müsse ein übriges für den jungen Prussien tun. Er wird darüber mit seiner Verwandten, der Gemahlin Tassaerts, Marie-Edmé, sprechen, die als erfolgreiche Pastell- und Fächermalerin und mütterlicher Kunstmäzen ein besonderes Faible für junge Talente hat.

Sie ist keine junge Frau mehr, von lästiger Körperfülle, doch mit Resten einstiger Schönheit in dem ovalen, nach Pariser Mode rosig gepuderten Gesicht unter dem silbrigen, sorgfältig frisierten Haar. Das Auffallende an Madame Marie-Edmé Tassaert sind die dunklen Augen und die ausdrucksvoll modellierten Hände, die ihr Metier als Malerin verraten. Obwohl Vollblutpariserin, ist sie von ausgesucht strengen, kirchlich-frommen Sitten. Ihre Kinder, acht an der Zahl, sieben Töchter und der vierzehnjährige Jean-Joseph, werden in äußerster Schlichtheit erzogen, die sich bis auf die betont schmucklose Kleidung erstreckt. Der Salon dieser ungewöhnlichen Frau, die Frömmigkeit, Ehrgeiz, Kunstliebe, dazu warme Mütterlichkeit in sich vereinigt, ist durch feines Benehmen, »décence«, und Würde ausgezeichnet und nur seriösen Herren und Damen geöffnet. Die Gattin des Königlichen Hofbildhauers, die, wie man weiß, auch ihren Ehemann, den rotblonden Bären aus Flandern, nach ihrem Bilde künstlerisch geformt hat, wird als Hüterin des Anstands und des feinen Geschmacks angesichts der einreißenden Sittenverderbnis weithin respektiert.

An einem Maientag des Jahres 1778 empfängt Madame schon vormittags in ihrem Salon den dringend beorderten Besucher mit dem in der »plump Sprak« schwer auszusprechenden Namen Gottfried Schadow, das Wunderkind, von dem ihr Schwippschwager Godecharle ein so großes Geschrei gemacht hat. Sie liegt hingegossen in ihrem bequemen Fauteuil, aus dem sie sich wegen gelegentlicher gichtiger Anwandlungen nur ungern erhebt; auf ihrer Schulter sitzt Coco, ihr ständiger Begleiter, ein afrikanischer perlgrauer Papagei mit feuerrotem Stoß. Madame scheint ein wenig unmutig, während sie Blatt um Blatt aus der Mappe prüft, die Godecharle, in seiner gewohnten lässigen Art an den Kamin gelehnt, ihr zureicht. Ab und zu blickt sie von den Zeichnungen auf und richtet ihre Lorgnette auf den eckigen »garcon allemand«, diesen deutschen Jungen, und dann erstarrt Gottfried allemal, als fahre ein Schwert durch ihn hindurch, denn er fürchtet, dass seine Skizzen keine Anerkennung bei ihr finden. Die ein wenig tief liegenden Augen in dem strengen Märkergesicht schweifen durch den dekorativ gestalteten Raum, der mit schönen Erzeugnissen der Königlichen Porzellanmanufaktur und Wandbildern von Watteau und Francois, dem »Maler der Grazien«, geschmückt ist.

Gottfried hat in der letzten Nacht kaum ein Auge zugetan. Es war ein richtiger Wirbel in der Heiligengeiststraße entstanden, als gestern noch vor Feierabend ein Bedienter aus dem Hause Tassaert die Aufforderung überbrachte, »Monsieur Godefroi« solle sich am nächsten Tage gegen elf Uhr vormittags bei Madame Tassaert persönlich vorstellen. Mutter Kathrin hatte ihren Jungen so fein wie möglich ausstaffiert und ihn mit etlichen praktischen Unterweisungen für gutes Benehmen versehen. Über Zweck und Ziel des Besuches war kein Wort laut geworden, doch empfand jeder, dass etwas Besonderes im Anzuge war.

Lange schon vor der festgesetzten Zeit hatte sich Gottfried aufgemacht in die Französische Kolonie an der Friedrichswerderschen Kirche. Dort wohnte die Familie des Hofbildhauers in dem geräumigen Löcklerschen Hause bis zur Fertigstellung des stattlichen Gebäudes hinter den Kolonnaden der Königsbrücke, das der Monarch für seinen Hofbildhauer erbauen ließ. Gottfried fühlte sich wie benommen, als er nach dem »Entrez, Monsieur« des weißhaarigen Bedienten der hochgestellten Dame und renommierten Pastellmalerin gegenüberstand.

Die zierliche Pendüle auf dem marmornen Kaminsims verkündet schon mit gläsernem Klingklang die Mittagsstunde, als Madame das Portefeuille mit den Arbeitsproben Gottfrieds aus der Hand legt. Ihre Miene ist tief nachdenklich. Sie krault ihrem Coco das Köpfchen und bemerkt zu Godecharle: »Dis donc, mon cher, wie ist es nur möglich, dass dieser ungeschliffene garcon allemand, der doch nur bei einem Gehilfen meines Mannes in der Lehre war, so unbestritten viel mehr kann als meine eigenen Kinder, die doch tagaus tagein meinen Unterricht genießen?« In ihrem bitteren Ton fährt sie fort: »Wie graue Entlein kommen mir meine Sprösslinge vor. Dieser garcon aber, der dem gemeinen Volk entstammt, ist ein Schwan!«

Der Künstlerstolz, der Ehrgeiz der Dame, die als eine geborene de Moreau dem französischen Adel entstammt und mit den jüngeren Töchtern Ludwigs XV. religiös erzogen wurde, ist gekränkt. Sie hat durchaus die Ambition, ihre drei ältesten Kinder, den Sohn Jean-Joseph, die beiden Töchter Félicité - auch wohl »Beate« gerufen - und deren jüngere Schwester Antoinette zu tüchtigen Künstlern heranzubilden, und sie war bisher nicht unzufrieden mit den erzielten Fortschritten. Jetzt diese ernüchternde Surprise!

Sie nimmt ein »Schnüffgen« aus der kunstvoll ziselierten Schnupftabakdose - eine Gepflogenheit, die sie mit vielen Damen und Herren gesetzteren Alters aus der vornehmen Gesellschaft teilt - und blickt erwartungsvoll zu Godecharle auf.

Der Kavalier verbeugt sich leicht und äußert diplomatisch: »Ihre pädagogische Kunst, ma chère Marie-Edmé, steht außer Frage, ebenso bin ich auch von dem ererbten Talent Ihrer Kinder überzeugt!« Und er bemerkt leichthin: »Man sollte vielleicht Ihre Entlein, wie Sie zu sagen belieben, mit dem jungen Schwan vereint unterrichten, damit sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen inspirieren. Dann wäre allen geholfen, auch diesem begabten Burschen da!«

Er nickt Gottfried freundlich zu, der hilflos, wie bei einem Verhör, dasteht und sich aus der französisch geführten Unterhaltung keinen Reim machen kann. Die Miene der Dame hellt sich auf. Sie nickt erleichtert. »Vraiment, mon ami«, sagt sie mit einem dankbaren Lächeln zu Godecharle, »Sie haben mir meinen Wunsch von den Lippen abgelesen!« Sie bittet ihn, alles zu arrangieren, was im Einzelnen noch getan werden muss, und beordert mit dem silbernen Tischglöckchen den weißhaarigen Hausdiener.

Sie ist jetzt ganz Charme und Liebenswürdigkeit, während sie, in ihrem Fauteuil halb aufgerichtet, dem jungen Besucher die Hand zum Abschiedskuss hinhält: »Au revoir, Monsieur Godefroi!« Und die würdige Dame hat sogar ein helles, mädchenhaftes Lachen, als der »baisemain«, der Handkuss, reichlich ungeschickt ausfällt, sodass der Papagei Coco wegen des Ausrutschers ein durchdringendes Geschrei erhebt.

Gottfried weiß immer noch nicht, was die feine Dame mit ihm vorhat, als er über die Königsbrücke mit ihrem reichen Statuenschmuck eiligst den Heimweg antritt. Doch kann es nach dem freundlichen Finale wohl nur etwas Gutes und Ersprießliches sein. Hätte er gewusst, was die Hofbildhauersgattin und sein Protektor Godecharle bei einem Gläschen Südwein in familiärer Aussprache über ihn verhandelten, er hätte einen Luftsprung vor Freude gemacht.

Im Familienrat der Schneidersleute werden die Vorteile des Angebots, das Godecharle im Auftrag von Madame Tassaert bald danach den Schadows unterbreitet, sofort anerkannt. Das Anerbieten ist in der Tat großzügig. Gottfried soll - bis auf die Schlafstelle im Elternhaus - als gleichwertiges Glied in den Tassaertschen Haushalt aufgenommen werden, als Studien- und Lebenskamerad der eigenen Kinder. Er soll wie ein Pflegesohn erzogen werden und ohne Rücksicht auf Standesunterschiede an dem regelmäßigen Unterricht, und zwar am Zeichentisch wie an den Bildungslektionen, doch auch an Vergnügungen wie Theaterbesuchen, Konzerten und Vorträgen in der Akademie teilnehmen. Als Gegenleistung soll der neue Hausgenosse die Tassaertschen Kinder in Deutsch, der »plump Sprak«, unterrichten, die Madame zwar »detestable« findet, die aber unumgänglich ist, wenn man sich nicht von dem geistigen Leben in der preußischen Metropole isolieren will. Im Gegensatz zum König wissen die Franzosen und Italiener in Berlin sehr wohl, dass es auch in Preußen tüchtige Gelehrte, Schriftsteller und Künstler gibt, und von denen wollen sie sich keineswegs absondern.

Verständlich, dass Mutter Kathrin angesichts der Zukunftsaussichten ihres Goldjungen strahlt. Ihr Gottfried wird in die vornehmen Kreise kommen, wo feine Sitten herrschen und man auf französisch, der Umgangssprache der Gebildeten, geistvolle Gedanken austauscht. Für den biederen Handwerksmeister, dem das zigeunerische Arbeitsmilieu bei Selvino immer Unbehagen verursacht hat, ist maßgebend, dass sein Ältester in ein Haus von Zucht und guter Ordnung kommt, in dem er mit Fleiß und Ausdauer seine Fähigkeiten weiterentwickeln kann.

Gottfried selbst aber, um den es bei diesem erregenden Handel geht, kann die sprunghafte Veränderung seiner Lebensumstände so schnell nicht verarbeiten. Er wird mit dem jähen Wechsel, mit dem ein neuer Lebensabschnitt beginnt, einfach nicht fertig. Nach seinen eigenen Worten war es »ein peinvollglücklicher Schwebezustand zwischen heute und morgen«, und er wird darüber fast zum Träumer. Vielleicht hat ihm ein verborgenes Wunschhütlein diesen Glücksfall beschert. Er kann es kaum fassen, dass er jetzt bei einer berühmten Künstlerin, deren Pastellporträts der jungen Töchter Ludwigs XV. in dem Wandelgang von Versailles hängen, die hohe Schule der edlen Zeichenkunst erlernen soll.

Der »göttliche Funke« in der Kunst

Die hochgestellte Dame hat die besten Absichten mit dem Schneiderssohn, der sich durch künstlerische Begabung wie durch schnelle Auffassungsgabe so nachdrücklich empfiehlt. Man muss dieses etwas wildwüchsige Talent nur auf den richtigen Weg bringen. Für die höfisch erzogene gebürtige Pariserin ist der »Style de Paris« ein unumstößliches ästhetisches Gesetz. Schon bei den ersten Lektionen, die den neuen Hausgenossen mit ihren drei Ältesten am Zeichentisch vereinen, betont sie geflissentlich, dass Paris die erste Stadt der Welt sei und dass der »Lichterstadt an der Seine« in allen Fragen der Kultur, so auch in der bildenden Kunst, die führende Rolle gebühre. »Ohne das französische Vorbild kein Weg in die Kunst«, lautet ihre These. Diese Kunst beginne schon bei der Motivsuche, doziert sie. Sie macht kein Hehl daraus, dass einige der von ihr geprüften Arbeiten des jungen Godefroi ihr schon vom Sujet her missfallen. Da sind zum Beispiel drei flott skizzierte Gruppenbilder, die noch aus Gottfrieds Lehrzeit bei Selvino stammen und in derb-realistischer Auffassung stramme, hochgeschürzte Wäscherinnen an der Panke, Bauernknechte mit ihren Pferden in der Schwemme und Maurer bei ihrer schweißtreibenden Arbeit auf dem Gerüst zeigen.

Madame Tassaert lächelt nachsichtig und belehrt ihren Kunstschüler, der nachdenklich den Kopf gesenkt hält: »Glaube mir, mon petit, die Dinge der platten Wirklichkeit sind allesamt ungeeignet für eine bildnerische Gestaltung.« Und dann, nach einem prickelnden Schnüffgen mit Überzeugung: »Die Grazie, die beschwingte Loslösung von dem banalen Alltag, das ist das Geheimnis der Kunst!«

Ihr Zeichenunterricht ist fast ausschließlich auf das Kopieren französischer Vorbilder ausgerichtet. Ganz obenan bei diesen Vorlagen steht Francois Boucher, der im Jahre 1770 gestorbene Direktor der Pariser Kunstakademie, erster Hofmaler zu Versailles. Diesem Günstling der allmächtigen Pompadour, dem der Enzyklopädist und Gesellschaftskritiker Diderot eine nichtswürdige, innerlich hohle Virtuosität bescheinigte, dem »Maler der Grazien«, der in einem bedenkenlosen Gemisch von schlüpfrigen Allegorien, frömmelnden Szenen, sentimentalen Familienstücken, amourösen Faun- und Venusmotiven wie kein zweiter die Modeströmungen des Louis-quinze-Zeitalters widerspiegelte, verzeiht die in Sachen der Moral fast prüde Madame Tassaert sogar seine oft grob sinnlichen Lüsternheiten. Ist doch in seiner Kunst der »göttliche Funken« spürbar, hat er doch eine spielerisch-anmutige Gelöstheit der Linienführung und Formgebung erreicht.

Der fünfzehnjährige Gottfried lernt jetzt Maltechniken kennen, die ihm Selvino nicht vermitteln konnte. Aber bald regt sich in ihm, der von Natur aus mit einer ansehnlichen Portion Eigenwilligkeit ausgestattet ist, ein leiser Widerspruch gegen diese auf bloße Nachahmung ausgerichteten Exerzitien. Es klingt nicht eben sehr lustvoll, wenn er in einer späteren Aufzeichnung bemerkt: »Da saß nun Schadow über Jahr und Tag, von morgens bis abends, und zeichnete mehrenteils nach Boucher.« So mag manches Mal in dem disziplinierten Schüler eine leise, wehmütige Erinnerung an seine Elevenzeit bei dem Spree-Italiener Selvino aufgestiegen sein, in der er alles im Skizzenbuch festhalten durfte, was sein Auge fesselte. Doch das wachsende Vertrauen, das ihm von der Familie Tassaert entgegengebracht wird, die liebevolle Sorgfalt, die Madame auf seinen Bildungsgang verwendet, stimmen ihn wieder geduldig und dankbar. Er fühlt sich mehr und mehr der Familie innerlich zugehörig.

Bei den Mädchen, pardon, Demoiselles, Félicité und Antoinette zeigen sich allerdings anfangs einige Mucken. Die infolge einer streng kirchlichen Erziehung sehr zurückhaltenden »grauen Entlein« haben eine fast ängstliche Scheu vor einem Vertreter des männlichen Geschlechts und erröten schamhaft, wenn sich am Zeichentisch zufällig einmal ihre Finger berühren. Doch das ändert sich schnell. In den von Gottfried erteilten Unterrichtsstunden in der deutschen Sprache, in denen beide Teile gleichermaßen profitieren, gibt es im lustigen Frage- und Antwortspiel allemal ein lebhaftes, oft neckendes Miteinander und Durcheinander, das jede konventionelle Schranke überspringt. Die beiden Fräulein, die ernste, stille Félicité, die sich der Pastellmalerei zugewendet hat, und die jüngere, rotblonde Antoinette, sind ihm bald schwesterlich zugetan; mit Jean-Joseph aber schließt er eine jener fast schwärmerischen Jugendfreundschaften, wie sie für die Entwicklungsjahre charakteristisch sind. Die beiden Musensöhne bauen Luftschlösser und schmieden kühne Zukunftspläne im Banne der heiligen Kunst und sind so sehr ein Herz und eine Seele, dass Godecharle, der eben im Begriff ist, in Brüssel ein eigenes Atelier für Porträtplastik zu errichten, die beiden Unzertrennlichen scherzend mit dem klassischen Freundespaar Orest und Pylades vergleicht.

So wird, wie Vater Schadow sich ausdrückt, im Hause der hohen Gönner seines Sohnes »eine gute, haftbare Naht für das Leben genäht«. Zur Ergänzung der Ausbildung am Zeichenbrett schickt Madame ihre beiden männlichen Zöglinge zu Vorlesungen in die »Akademie der mechanischen Wissenschaften und schönen Künste«, der Vorläuferin der einige Jahre später begründeten Berliner Kunstakademie. Die beiden Freunde nehmen gelangweilt an den trockenen Kollegs eines verstaubten Geometrie- und Architekturprofessors teil; von schönen Künsten ist hier nichts zu verspüren. Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens, der »göttliche Funke«, nach dem die beiden Schwarmgeister suchen, offenbart sich ihnen auf einem anderen Gebiet und ist grundverschieden von der auf das Spielerisch-Graziöse gerichteten Kunstgesinnung der Madame Tassaert. Die Welt der Bühne ist es, die sich unvermittelt vor den Freunden auftut. Die Erlaubnis zu einem regelmäßigen Besuch der Berliner Theater entspringt dem Wunsch der preußischen Hofbildhauersgattin, ihren Kindern eine möglichst abgerundete Bildung zu verschaffen und sie mit den geistigen Strömungen der Spreemetropole, ihrer neuen Heimat, vertraut zu machen. Das Bildungsprogramm der klugen Frau beschränkt sich nicht auf das Französische Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt, wo das leichte, gefällige, oft auch pikant gewürzte Singspiel geboten wird. Sie hat auch ein Abonnement bei der Döbbelinschen Schaubühne in der Behrenstraße erworben. Dort hat der kämpferische Direktor Karl Theodor Döbbelin aus echt aufklärerischem Geist eine Abkehr von dem französischen Modetheater bewirkt; stattdessen setzt er sich für Lessing und für die Urgewalt Shakespearescher Dramatik ein.

Gebannt sitzen Gottfried, Jean-Joseph und dessen Schwester Félicité in dem stets vollen Zuschauerraum des engbrüstigen Döbbelin-Theaters, das, wie Eingeweihte wissen, bald die in Auflösung begriffene französische Truppe in dem Haus auf dem Gendarmenmarkt ablösen wird. Sie erleben die grandiose Darstellungskraft des großen Friedrich Ludwig Schröder, des alten Lessingfreundes aus Hamburg, einer der stärksten Schauspielerpersönlichkeiten seiner Zeit. In seinen Glanzrollen, als Hamlet, Falstaff und König Lear, tritt Schröder auch in Berlin auf.

Die Begeisterung der jungen Leute gilt unbewusst einem theatergeschichtlichen Ereignis von größter Wirkung. In jenen Tagen ging etwas wie ein Rausch durch das Theater liebende Berlin. Angehörige aller Stände und Berufsschichten drängten sich in der Behrenstraße. Junge Leute aus der bürgerlichen Haute volée kleideten sich à la Hamlet und gefielen sich darin, den dänischen Prinzen in Gebärde und Sprache nachzuahmen. Die unbemittelten Besucher, die die Galerien füllten, die echten Kunstfreunde, Intellektuelle, Kunstschüler, kleine Angestellte, bildeten literarische Zirkel, in denen lebhaft diskutiert und Shakespeare mit verteilten Rollen gelesen wurde.

Nur die höfischen Kreise hielten sich fern. Sie schielten nach Sanssouci, wo der in grämlicher Zurückgezogenheit lebende, von Gicht und Wassersucht gepeinigte Friedrich II. die seinem französischen Kunstgefühl zuwider laufenden Erscheinungen auf dem deutschen Theater mit Missfallen beobachtete. Seine Bemerkungen in dem Traktat »De la littérature allemande« lassen an schroffer Ablehnung nichts zu wünschen übrig. »Um sich zu überzeugen, wie wenig Geschmack noch bis itzt in Deutschland herrsche, dürfen Sie nur unsre öffentlichen Schauspiele besuchen.

Sie finden daselbst die abscheulichen Stücke von Shakespeare aufgeführt, die man in unsre Sprache übersetzt hat. Die ganze Versammlung findet ein ausnehmendes Vergnügen daran, diese lächerlichen Farcen anzusehn, die nur würdig wären, vor den Wilden von Canada gespielt zu werden ... Dem Shakespeare kann man indeß seine sonderbare Ausschweifungen wohl verzeihen; denn er lebte zu einer Zeit, da die Wissenschaften in England erst geboren wurden und man also noch keine Reife von denselben erwarten konnte. Aber erst vor einigen Jahren ist ein Götz von Berlichingen auf unserm Theater erschienen, eine abscheuliche Nachahmung jener schlechten englischen Stücke: und doch bewilligt unser Publikum diesem eckelhaften Gewäsche seinen lauten Beyfall und verlangt mit Eifer ihre öftere Wiederholung.«

Der junge Schadow aber ist tief beeindruckt von dem Erlebnis genialer Bühnenkunst. Das Ausdrucks- und Gebärdenspiel des menschlichen Körpers und der Gesichtszüge, das in seiner Stummheit so beredt sein kann, prägt sich ihm nachhaltig ein. Seinem noch vagen Suchen nach einem Ausdrucksmittel, das seinem innersten Kunstwollen entspricht, strömen neue Impulse zu. »Es rumorte in mir an allen Ecken und Enden«, gesteht er. In einer heimlichen Stunde entsteht ein Blatt, das den alten König Lear, begleitet von Kent und dem Narren, bei Blitz und Donner vor der Hütte des wahnsinnigen Edgar zeigt. Doch Gottfried bleibt nicht bei Radiernadel und Stift. Unter der Nachwirkung der Gestaltung der Akteure auf der Bühne modelliert er zusammen mit Jean-Joseph, der als Talent von weniger starker Originalität ihm gern die führende Rolle überlässt, Handpuppen für ein Puppenspiel, das im Hause Tassaert das höchste Lob illustrer Gäste erntet.