9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: KiWi Musikbibliothek

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

»Ohne ihn wäre ich mit Sicherheit nie Musiker geworden.« Wolfgang Niedecken über Bob Dylan. »Für mich ist er der größte unter den amerikanischen Songwritern. Kein anderer Musiker hat mir einen tieferen Einblick in die amerikanische Seele gegeben. Viele meiner Songs wären ohne das Werk Bob Dylans nicht entstanden.« Es gibt sicher keinen anderen deutschen Musiker, der eine solche Nähe zu Bob Dylan hat, wie Wolfgang Niedecken. Seit Jahrzehnten prägt er mit seiner Band BAP und als Solomusiker die deutschsprachige Rockmusik und setzt sich dabei immer wieder mit dem Werk Bob Dylans auseinander: Er hat zahlreiche Coverversionen von Dylan Songs veröffentlicht, hat Bob Dylans Buch »Chronicles« als Hörbuch eingelesen und im Buchhandel und auf Veranstaltungen präsentiert, er ist den Lebensspuren Bob Dylans in der ARTE-Produktion »Bob Dylans Amerika« gefolgt, er hat sein Vorbild mehrmals persönlich getroffen. In seinem Buch erzählt Wolfgang Niedecken lebendig von diesen Treffen und den Berührungspunkten zwischen seinem eigenen Werk und den Inspirationen, die er durch die Musik und die Texte des Literatur-Nobelpreisträgers Bob Dylan erhalten hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 176

Ähnliche

Wolfgang Niedecken

BOB DYLAN

Wolfgang Niedecken über Bob Dylan

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Inhaltsverzeichnis

Über Wolfgang Niedecken

Über dieses Buch

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser

Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:

www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karte-zu-wolfgang-niedecken-ueber-bob-dylan

Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer

Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

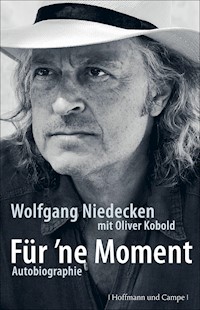

Autorenbild

Motti

Washington

New York City

Woodstock

Duluth

Hibbing

New Orleans

San Francisco

Los Angeles

San Diego

Annex

Liste der Dylan-Alben und der amerikanischen Präsidenten

Dank

Noch mehr Lesespaß

Inhaltsverzeichnis

Für meine Frau, meine Kinder und meine Enkel

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Half of the people can be part right all of the time

Some of the people can be all right part of the time

But all of the people can’t be all right all of the time

I think Abraham Lincoln said that.

I’ll let you be in my dreams, if I can be in yours.

I said that.

Talkin’ World War III Blues / Bob Dylan

Songs sind wie Träume, die man wahr zu machen versucht.

Sie sind wie fremde Länder, die man bereist.

Bob Dylan / Chronicles / Volume one

Inhaltsverzeichnis

Washington

Als ich 2002 zum ersten und bisher letzten Mal in Washington zu tun hatte, gab’s Stress mit dem Zöllner. Die Leute vom Goethe-Institut hatten mich eindringlich davor gewarnt zuzugeben, dass ich so was wie einen Gig spielen würde, denn dafür bräuchte man ein Arbeitsvisum. Ein solches zu beantragen wäre allerdings zu aufwendig für die Handvoll Songs, die ich in einem Programmkino spielen sollte, wo die untertitelte Version von Wim Wenders’ BAP-Film »Viel passiert«, benannt nach meiner Coverversion von Bob Dylans »My Back Pages«, vorgestellt würde. Ein Touristenvisum müsste genügen. Der Kerl an der Gepäckkontrolle war allerdings stutzig geworden, als er in meinen Gitarrenkoffer guckte und eine perlmuttverzierte Martin-Gitarre vorfand. Ich Idiot musste natürlich auch unbedingt meine teuerste Akustikgitarre mitnehmen, die mich unnötigerweise als Profi entlarvte. Ob ich etwa vorhätte, in den Vereinigten Staaten aufzutreten? Nein, nein, … auf gar keinen Fall, ich hätte die Gitarre nur mitgenommen, um hier und da mal ein bisschen drauf rumzuklimpern. Vielleicht würde mir ja bei so einer Gelegenheit ein neuer Song einfallen … hier in dem Land, wo Country-, Folk- und Rockmusik ihren Ursprung haben. Immerhin war mir eine relativ gute Ausrede eingefallen, aber ich schwitzte trotzdem Blut und Wasser, als er sich daraufhin mein Ticket zeigen ließ. Es war natürlich ein Rückflugticket, und blöderweise war ich schon in dreieinhalb Tagen auf den Abendflug nach Frankfurt gebucht, was klar darauf schließen ließ, dass ich in Washington einen Job zu erledigen hatte. Blöde Zwickmühle. Ich hätte ja sagen können, dass das deutsche Goethe-Institut diese Filmpremiere geplant und mich als Protagonisten dazu eingeladen hätte, um gegebenenfalls ein paar Fragen von interessierten Journalisten zu beantworten. Aber wieso dann diese teure Gitarre?! Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie ich es geschafft habe, mich aus dieser Situation herauszudribbeln, vielleicht habe ich dem Mann ja auch einfach nur leidgetan, und er hat Gnade vor Recht ergehen lassen.

Die restlichen Erinnerungen an diesen Trip sind schnell erzählt: Eine erste gejetlaggte, fast schlaflose Nacht, beim Frühstück habe ich zum ersten Mal mitgekriegt, dass amerikanisches Kettenhotel-Rührei mittels einer erhitzten Pampe aus Plastikkanistern erzeugt wird (wahrscheinlich ist das in unseren Gefilden nicht anders, jedenfalls habe ich nach diesem Erlebnis in Hotels stets auf Rührei verzichtet). Eine Ausstellung im Hirshhorn-Museum, unter anderem mit Bildern aus der wichtigsten Phase von Larry Rivers, hab ich besucht. In einem Viertel, das hauptsächlich von Äthiopiern bewohnt wird, habe ich mir einen schwarzen Wollschal mit zwei dezenten Streifen der grün-gelb-roten äthiopischen Nationalflagge gekauft, den ich dann zwei Jahre später in einem Zug von Bremen nach Hamburg vergessen habe. Und wenn es mir draußen zu kalt wurde, hab ich mich in gemütliche Cafés gesetzt, um in John Irvings »Garp und wie er die Welt sah« weiterzulesen. Ein freundlicher Betreuer vom Goethe-Institut hat mir das White House gezeigt, aber bis nach Georgetown, was mich eher interessiert hätte, bin ich aus Zeitgründen nicht vorgedrungen. Wenigstens habe ich für meinen Sohn Robin einen marineblauen Sweater mit Georgetown-Aufdruck in einem Second-handladen erstanden. Die Veranstaltung selbst in einem Kino in der Nähe vom Washington-Hilton, wo – wie ich damals erfuhr – an meinem dreißigsten Geburtstag das Attentat auf Ronald Reagan stattgefunden hatte, habe ich in positiver Erinnerung: Der Film kam gut an, meine Handvoll kölscher Songs ebenfalls, und fern der Heimat hab ich an diesem Abend Tom Buhrow kennengelernt, der damals noch Leiter des ARD-Studios in Washington war. Bekennender Dylan-Fan übrigens. Von ihm stammt die Erkenntnis, dass Dylan noch nie etwas ihm zuliebe getan hätte. Was heißt, dass er immer sperrig, eigenständig geblieben sei, sich nie irgendwo angebiedert habe. Ich fand, dass Tom diese Tugend sehr knapp, aber trotzdem anschaulich definiert hatte. Ich habe diesen Satz danach noch oft zitiert, natürlich immer brav mit Quellenangabe, wie’s sich gehört.

Erinnerungen dieser Art gehen mir in der Regel durch den Kopf, wenn ich mich irgendwo kurz vor der Ankunft in einer Stadt befinde, in der ich schon mal war. Meistens natürlich auf Tournee, und oft wundern sich die Leute, wie viel ich von Gigs, die manchmal bis zu vierzig Jahre zurückliegen, noch im Gedächtnis habe – Zahlen (außer einigen Jahreszahlen) allerdings ausgeschlossen. Ich kann mir nicht mal meine eigene Telefonnummer merken. Wieso auch? Erstens ist die eingespeist, und zweitens rufe ich mich nie selbst an.

Beim Anflug auf Washington im September 2017 war ich froh, dass diesmal alle Formalitäten für meine Frau und mich gesetzeskonform erledigt waren. Das hatte die Berliner Produktionsfirma besorgt, in deren Auftrag wir eine fünfteilige Dokumentation für Arte mit dem Arbeitstitel »Prophet eines anderen Amerikas/Wolfgang Niedecken auf den Spuren von Bob Dylans USA« drehen wollten. Hannes Rossacher, die zweite Hälfte von DoRo, einem Rockjournalisten-Duo aus Wien, mit denen wir unter anderem 1984 unser Video zu »Alexandra, nit nur du« in der ehemaligen Wiener Getreidebörse gedreht hatten, hatte mich auf einer Preisverleihung in der Frankfurter Festhalle gefragt, ob ich Lust hätte, dabei mitzuwirken. »Ist der Papst katholisch?«, hatte ich geantwortet, und dann nahmen die Dinge auch schon ihren Lauf. Als Erstes mussten Terminkalender gecheckt werden, weil Hannes unbedingt im Indian Summer, also im Herbst, drehen wollte, der Jahreszeit, in der die Vegetation überall in Nordamerika am farbenfrohesten ist – so kam der September 2016 schon mal nicht infrage. Da war ich mit BAP bereits auf diversen Sommerfestivals gebucht, außerdem hätte ich keinen Zeitraum mehr gefunden, um mich ausführlich auf ein solches Unterfangen vorzubereiten. Nein, das sollte schon alles Hand und Fuß haben, schließlich waren wir keine Trampelpfadfinder, die sich nur auf ausgetretenen Pfaden bewegen wollten. Im Gegenteil, wir wollten uns notfalls auf der Suche nach dem Besonderen mit Macheten den Weg durchs Unterholz schlagen. Kurz nach meiner Zusage hatte Hannes eine sinnvolle Route ausbaldowert, die allerdings nicht entsprechend der Chronologie von Dylans Leben verlaufen konnte, sonst hätten wir in Duluth mit den Dreharbeiten anfangen müssen, in der Stadt am Lake Superior, wo Bob geboren wurde. So wäre unser Roadtrip dann im Zickzackkurs verlaufen und hätte ohne Not unser Budget gesprengt.

Dieses eine Jahr, in dem wir ausführlich Zeit zum Vorbereiten hatten, auch wenn alle Beteiligten teilweise manchmal anderweitig verplant waren, war ein Geschenk des Himmels. So war ich beispielsweise nach der »Lebenslänglich«-Tour in erster Linie damit befasst, mein Familienalbum »Reinrassije Strooßekööter« vorzubereiten und es dann im Mai ’17 in New Orleans aufzunehmen. So was macht man nicht nebenbei, trotzdem habe ich in dieser Phase auch immer wieder mal an die bevorstehende Reise im Herbst gedacht und mir dazu die eine oder andere Idee notiert. Aber um mich ausschließlich auf unser Dylan-Projekt konzentrieren zu können, musste ich definitiv raus aus meinem Kölner Alltag mit all seinen Verpflichtungen. Einen besseren Grund für eine zweiwöchige Extra-Kreta-Auszeit kann es wohl kaum geben. Also kurzfristig Judith und Thanassis in Kamilari angerufen, ob sie mir ab Mitte Juli eine Unterkunft besorgen könnten, aus meinen vier laufenden Metern Dylan-Literatur die wichtigsten Bücher ausgewählt, diese in meinem Pilotenkoffer verstaut (für den ich dann natürlich ordentlich Übergepäck löhnen musste), und wenig später saß ich auch schon in einem spartanisch eingerichteten Häuschen mit Meerblick und freute mich diebisch darüber, wieder mal außerplanmäßig meinem Heimathafen entkommen zu sein. Mich vierzehn Tage, von morgens bis abends, unter traumhaften Bedingungen mit der Biografie meines zehn Jahre älteren Kollegen befassen zu können, der mich wie kein zweiter künstlerisch geprägt hat, war ein Privileg sondergleichen. Ich hatte sämtliche Dylan-Alben auf meinem iPad gespeichert und eine ordentliche Box eingepackt, damit ich auch, was die musikalische Umsetzung seiner Poesie betrifft, nicht ausschließlich auf meine Erinnerungen angewiesen sein würde. Ich musste noch mal an diesen Marokko-Trip ungefähr zehn Jahre zuvor denken, als ich mutterseelenallein freiwillig den ganzen Weg von Köln bis Gibraltar und nach dem Übersetzen nach Tanger noch bis ins Riff-Städtchen Chefchaouen im Auto gefahren bin und sämtliche Dylan-Alben chronologisch durchhören konnte. Und zwar vom 62er-Album, auf dem er spiegelverkehrt abgedruckt wurde, weil das dem zuständigen Grafiker wohl besser in den Kram passte, bis zum damals aktuellen Album »Modern Times«, ohne dass jemand seufzend anmerkte: »Können wir jetzt auch mal was anderes hören?« Ich habe mich ungelogen keine Sekunde gelangweilt. Im Gegenteil: Viele Songs kamen mir wie lang vermisste alte Freunde vor, sodass ich lediglich bedauerte, sie nicht fragen zu können, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen war. Zu den Klängen von »The Levee’s Gonna Break« bin ich von der Landstraße abgebogen, und auf der malerischen Serpentinenstrecke bis zur Kasbah begleitete mich der Meister als unglücklicher Pilger, der sein endgültiges Ziel doch noch nicht gefunden hat. Immerhin endet »Ain’t Talkin’« schließlich, obwohl der ganze Song ansonsten in Moll gehalten ist, optimistisch auf einem Dur-Akkord. Erst in Marrakesch habe ich meine drei Grazien auf dem Flughafen eingesammelt, und von da an wurden eher Johnny Cashs sensationelle »American Recordings« gehört oder die Beatles, deren Songs in unserer Familie noch nie abgewählt wurden. Ab und zu konnte ich noch mal unwidersprochen »Blood on the Tracks« oder »Desire« dazwischenschmuggeln, insofern war alles okay.

Am Morgen des 28. Juli 2017 ploppte unter kretischer Sonne auf meinem iPad die Nachricht auf, Sam Shepard sei gestern gestorben. Ich war geschockt. Sam Shepard war ein guter Freund von Wim Wenders, mit dem zusammen er am Drehbuch von »Paris Texas« und »Don’t come knocking«, in dem er zusätzlich auch noch die Hauptrolle, einen alternden Westernstar, spielte, gearbeitet hatte. Wir hatten ihn für den geplanten Film auf unserer Interview-Liste, weil wir ihn über seine Zusammenarbeit mit Bob Dylan an dessen Film »Renaldo und Clara« befragen wollten. Außerdem war Shepard auch Koautor des Songs »Brownsville Girl«, dem einzig wirklich gelungenen Track auf dem Album »Knocked Out Loaded«, aus einer Zeit, als Dylan sich in einer Midlife Crisis befand und ansonsten einen ziemlich orientierungslosen Eindruck hinterließ. Ein elfminütiges Meisterwerk, eine Art Wildwest-Roadmovie, das zwischen San Antonio, Alamo und den Rocky Mountains spielte und offensichtlich von dem Film »The Gunfighter« mit Gregory Peck inspiriert war. Und weil ja alles mit allem zusammenhängt, nur der Vollständigkeit halber: Ringo Starr hat seinen Künstlernamen vermutlich aus ebendiesem Western, denn Gregory Peck spielte einen in die Jahre gekommenen Revolverhelden namens Jimmy Ringo, den Antihelden in einem Hollywood-Film ohne Happy End. Sam Shepard war am Tag zuvor 73-jährig an der tückischen Nervenkrankheit ALS verstorben. Was blieb mir groß übrig, als raus auf die Terrasse zu gehen, meine Kopfhörer aufzusetzen, »Brownsville Girl« auf meinem iPad anzuwählen und mit Blick auf die beiden kleinen unbewohnten Paximadia-Inseln, die Kalamaki vorgelagert sind, meine eigene kleine Andacht zu feiern. Heute Abend würde hinter diesen Inselchen die Sonne untergehen und vielleicht meine dankbaren Grüße an einen großartigen Künstler mit zu ihm nach Midway, Kentucky nehmen, wo sie in ungefähr sieben Stunden wieder aufgehen würde.

Als Erstes hatte ich mir auf Kreta noch einmal Dylans Autobiografie »Chronicles/Volume One« vorgenommen. Ich hatte nach ihrer Veröffentlichung die deutsche Hörbuch-Fassung eingelesen und war sogar zu einer Art Lesereise durch die deutschsprachigen Länder aufgebrochen, bei der ich auch einige seiner Lieder in Originalsprache zu ausgewählten Passagen gespielt hatte. Es wäre mir nicht im Traum eingefallen, bei dieser Gelegenheit eingekölschte Versionen vorzutragen. Das hätte ich als respektlos empfunden. Im Gegenteil, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Songs in ihrer rohesten Fassung, nur von Gitarre und Mundharmonika begleitet, zu singen, ohne darauf achten zu müssen, ob alle im Publikum auch wirklich kapierten, was sie da hörten. Zu Anfang der BAP-Zeit, als ich in den Kölner Szenekneipen meine Talking-Blues-inspirierten Lieder mit exakt diesem Instrumentarium spielte (was mir dann auch prompt den Titel »Südstadt-Dylan« bescherte), war es dagegen immer extrem wichtig gewesen, die Reaktionen der Leute nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich hatte schnell begriffen, dass ich mit nachvollziehbaren, wenn auch oft abstrusen Geschichten das Publikum am besten bei der Stange halten konnte. Ideal war es übrigens, wenn es bei den Liedern was zu lachen gab. Bei traurigen Songs drehten sich die Leute zur Theke, tranken Bier und unterhielten sich, als ob ich gar nicht anwesend wäre. Bei Dylans von mir eingekölschtem »Motorpsycho Nightmare« oder der »Sinnflut«, inspiriert vom »Talkin’ Bear Mountain Picnic Massacre Blues«, erreichte ich ungeteilte Aufmerksamkeit. Fast unser komplettes erstes Album bestand aus Liedern, mit denen ich meine Kneipengigs bestritt. Was hier funktionierte, war allerdings mit der Band schwierig umzusetzen, denn die Songs hatten unendlich viele Strophen und waren schon von daher schwer zu arrangieren. Außerdem durften wir nicht wirklich laut rocken, weil dann der Text ja nicht mehr zu verstehen gewesen wäre. Abgesehen davon waren unsere musikalischen Fähigkeiten auch eher limitiert. Eigentlich ein klassisches Dilemma, das wir aber nach und nach bewältigt haben.

Die »Chronicles« lasen sich für mich wie ein Bildungsroman. Der Mann, der sich nie gerne interviewen ließ, entschied hier selbst, was sein Publikum über sein Privatleben angehen würde und was nicht. Auf Fragen, wie man seine Songs zu interpretieren habe, antwortete er ohnehin mit schöner Regelmäßigkeit : »It’s all in the song«, und das war’s. Was sein Privatleben betrifft, gab es bisher wenig Einblicke. Umso erfreulicher, dass er diesmal sogar über einige fragwürdige Phasen seiner künstlerischen Entwicklung uneitel und unprätentiös Auskunft gab, sodass man sich mühelos in ihn hineinversetzen konnte. Trotzdem wird das, was er uns mitzuteilen hat, nie zu einer sentimentalen Beichte. Wenn ich jemandem nur ein einziges Dylan-Buch empfehlen dürfte, dann »Chronicles«. Dabei erhebt es nicht mal den Anspruch auf Vollständigkeit, riesige Lücken tun sich auf, von denen man hofft, dass sie eventuell in »Volume Two« oder »Volume Three« geschlossen werden. Die meisten Spezialisten und Dylanologen sind sich allerdings ziemlich sicher, dass der Meister mal wieder eine seiner falschen Fährten gelegt und gar nicht vorhat, weitere Folgen zu schreiben. Aber wer weiß, vielleicht sind die Bücher ja schon längst geschrieben, und er wartet nur auf eine günstige Gelegenheit zur Veröffentlichung. Mich würde das sehr freuen, denn auch auf meiner persönlichen Dylan-Landkarte gibt es noch jede Menge Flecken mit der Aufschrift »Terra incognita«, die nur er selbst ausmalen könnte.

Die anderen Bücher, die ich mit nach Kreta genommen hatte, waren Robert Sheltons »No Direction Home«, Gisbert Haefs präzise Lyrics-Übersetzungen des Meisters und Suze Rotolos »Als sich die Zeiten zu ändern begannen«, allerdings eher zum Nachschlagen. Suze Rotolo ist das Mädchen, mit dem Dylan 1962 seine erste New Yorker Wohnung in der 4th Street bezogen hat. Sie ist jedem Dylan-Fan dadurch vertraut, dass sie Arm in Arm mit ihm auf dem »Freewheelin’«-Cover in der winterlichen Jones Street abgebildet ist. Ein Buch, das, ohne zu geschwätzig zu sein, unerwartet eine ganz persönliche Perspektive eröffnet.

Und so saß ich dann von morgens bis abends an einem großen Tisch und habe mich regelrecht in die Materie verbissen. Ich hatte mir eine Kladde so angelegt, dass ich meine Ideen unter die einzelnen Stationen unserer geplanten Reise stichwortartig notieren konnte. Wenn mir ein Gedanke besonders bemerkenswert schien, habe ich ihn gleich per Mail an Hannes Rossacher versendet. Eine denkbar einfache Methode, ich musste lediglich meine Bleistiftnotizen mit dem iPad fotografieren und das Foto per E-Mail losschicken.

Erst im Holiday Inn in Washington lernte ich dann im September 2017 in übermüdeter Verfassung den Rest unserer sechsköpfigen Reisegruppe kennen, nämlich Alex Seidenstücker und Daniel Waldecker, die für Kamera und Ton zuständig waren und schon ein paar Tage vorher angereist waren, um mit Hannes und seinem Assistenten Christoph Pöthke die Drehorte in New York City und Washington DC zu checken. Relativ schnell wurde uns klar, dass diese Unternehmung nichts für Weicheier und Langschläfer war. Man brauchte nur mal in den Schedule für den kommenden Tag zu schauen. Die Begriffe »Ausschlafen« und »Akklimatisieren« fehlten einfach. Stattdessen stand da: Wake-up-Call 5:30 a.m., Drehbeginn 6:30 a.m. Keine Gefangenen! Der erste Dreh sollte auf den Stufen des Lincoln Memorial stattfinden, und zwar bei Sonnenaufgang. Beim »Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit« war hier im August 1963 unter anderem auch Bob Dylan gemeinsam mit Joan Baez vor über 250000 Menschen aufgetreten, bevor Martin Luther King seine legendäre »I have a dream«-Rede gehalten hatte. »Blowin’ In The Wind« gab es an diesem Tag zweimal zu hören, weil auch Peter, Paul and Mary, ein von Dylans Manager Albert Grossman zusammengecastetes Bilderbuchtrio, das mit dem Lied an der Westküste ordentlich Airplay hatte, es sich nicht hatte nehmen lassen, seine populäre Coverversion zu performen. Das wiederum hatte zur Folge, dass sich Dylans melancholischer Folksong in deren Fassung zum Welthit mauserte und schließlich wesentlich bekannter wurde als das Original.

Ich kann mich nicht mehr an das Jahr erinnern, aber ich vermute mal, dass ungefähr zwei Jahre nach dieser Kundgebung im Verlauf des allsonntäglichen Frühschoppens nach der Elf-Uhr-Messe in St. Severin beim Wirtz gegenüber vom Krankenhaus der Augustinerinnen, besser bekannt unter dem Namen »Et Klösterchen«, das Gespräch irgendwie auf Bob Dylan kam. Zu der Zeit war meine schulische Karriere in Köln längst beendet, und ich war auf einem Internat, dem Rheinbacher Konvikt St. Albert, in der Voreifel gelandet. Meine Kindheit inklusive Pfadfinderzeit war abgeschlossen, die Beatles hatten mein Leben in eine komplett andere Richtung gelenkt, ich hatte meine ersten zarten Erfahrungen mit Mädels und spielte Bassgitarre in einer Beat-Band, weil Paul McCartney mein damaliges Role Model war. In meiner alten Kölner Clique gab es natürlich auch eine Band, die hauptsächlich Kinks-Songs coverte und deshalb nach deren drittem Album benannt wurde: The Kontroversies. Meine Schulfreunde Addi Bach und Theo Düllberg waren Gitarrist und Sänger der Umstrittenen. An den Rest der Besetzung kann ich mich nicht mehr erinnern, ich weiß nur noch, dass der Bassist Ernie hieß und außer einer Paul-McCartney-Frisur auch noch einen original Höfner Violin-Bass besaß, besser bekannt unter dem Namen Beatles-Bass, um den ich ihn sehr beneidete. Ich selbst hatte mir nur einen namenlosen, mit rotem Kunstleder überzogenen Bass aus dem Quelle-Katalog leisten können. Jedenfalls saßen wir vollzählig am längsten Tisch der Kneipe, das verwegenste Getränk hieß Coca-Cola, und irgendeiner fragte mich, was ich eigentlich von Bob Dylan hielte. »Keine Ahnung, kenn ich nicht, wer soll das sein?« – »Jetzt sag bloß nicht, dass du »Blowin’ In The Wind« nicht kennst!« – »Doch, kenne ich, da kann ich aber überhaupt nix mit anfangen.« Offensichtlich hatte ich jedes Mal unmittelbar auf Durchzug geschaltet, sobald die süßliche Peter, Paul and Mary-Version im Radio zu hören war. So was war mir eindeutig zu brav. Wir spielten damals hauptsächlich Stones-Songs: »I’m Free«, »Satisfaction«, »Get Off Of My Cloud«, »Tell Me« und wüste Improvisationsstücke wie »I’m Alright«, die man bei Bedarf über eine Viertelstunde strecken konnte. Wenn man überhaupt bei Frauenstimmen hinhörte, dann waren es The Crystals, The Shirelles, Little Eva oder The Ronettes. Vor allem Ronnie Spectors Stimme kam aus einem völlig anderen Universum und sang von etwas, was uns feuchte Träume bescherte.

Es war noch dunkel, als wir zu Fuß zum Lincoln Memorial aufgebrochen sind. Ich, wie ab sofort immer, mit meinem Gitarrenkoffer, um gegebenenfalls einen passenden Song beizusteuern. An diesem Tag würde es auf den Stufen des Memorials »The Times They Are A-Changin’« sein. Hannes hatte aber vor allem die Idee, dass ich bei Sonnenaufgang mittels einer kleinen Wasserflasche die Inschrift I HAVE A DREAM, eingraviert in die Marmorplatten exakt da, wo Martin Luther King damals seine berühmte Rede gehalten hatte, anfeuchten und damit sichtbar machen sollte. Oft, wenn ich eine meiner Autogrammkarten mit diesem Foto signiere, muss ich an diesen ersten Morgen unserer Dreharbeiten denken, denn Tina hat dort nebenbei ein Foto geschossen, auf dem ich an dieser Stelle sitze und hinter mir in Stein gemeißelt der Präsident, der 1865 die Sklaverei abgeschafft