9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: DC Icons Superhelden-Serie

- Sprache: Deutsch

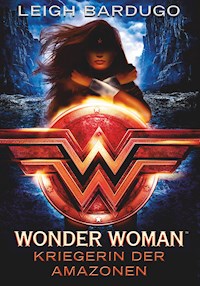

Wonder Woman - als Heldin geboren, zur Legende geworden Eigentlich will Diana, Tochter der Amazonenkönigin, nur eines: das Rennen gewinnen, in dem sie gegen die schnellsten Läuferinnen der Insel antreten muss. Doch dann erblickt sie am Horizont ein untergehendes Schiff und bewahrt Alia, ein gleichaltriges Mädchen, vor dem Tod. Doch wie Diana vom Orakel erfährt, ist es Alias Bestimmung, die Welt ins Unglück zu stürzen und Krieg über die Menschheit zu bringen. Um dies zu verhindern, reist Diana mit Alia ins ferne New York – und wird unversehens mit einer Welt und Gefahren konfrontiert, die sie bislang nicht kannte ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Leigh Bardugo

Wonder Woman

Kriegerin der Amazonen

Roman

Aus dem amerikanischenEnglisch von Anja Galić

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für Joanna Volpe – Schwester im Kampf

»Komm näher, komm und versuche, meiner habhaft zu werden. Es wird dich lehren, welche Macht aus der Brust einer Amazone strömt. Durch meine Adern fließt Krieg!«

Quintus von Smyrna, Der Untergang Trojas

Kapitel 1

Man tritt nicht zu einem Wettlauf an, um zu verlieren.

Die Worte ihrer Mutter Hippolyta klangen Diana in den Ohren, als sie an der Startlinie stand und leicht auf den Zehen auf und ab wippte, die Waden gespannt wie Bogensehnen. Eine lärmende Menge hatte sich zu den Wettkämpfen im Ringen und Speerwerfen versammelt, mit denen die Nemesinischen Spiele eröffnet werden würden, doch das eigentliche Ereignis war der Wettlauf, und auf den Tribünen hatte sich mittlerweile herumgesprochen, dass die Tochter der Königin daran teilnahm.

Als Hippolyta Diana unter den Läuferinnen in der Arena entdeckt hatte, hatte sie keinerlei Überraschung gezeigt. Wie es der Tradition entsprach, war sie von ihrem erhöhten Tribünenplatz heruntergekommen, um den Athletinnen Glück zu wünschen, hier und da einen kleinen Scherz zu machen oder Mut zuzusprechen. Ihrer Tochter hatte sie keine Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern ihr nur kurz zugenickt, aber sie hatte ihr für andere nicht hörbar zugeflüstert: »Man tritt nicht zu einem Wettlauf an, um zu verlieren.«

Der Weg, der aus der Arena führte, war von Amazonen gesäumt, die mit den Füßen aufstampften und im Sprechchor forderten, die Spiele beginnen zu lassen.

Rani, die rechts neben Diana an der Startlinie stand, warf ihr ein strahlendes Lächeln zu. »Viel Glück!« Sie war immer freundlich, immer liebenswürdig und, natürlich, immer siegreich.

Thyra, die links von Diana stand, schüttelte schnaubend den Kopf. »Sie wird es brauchen.«

Diana beachtete sie nicht. Sie freute sich schon seit Wochen auf diesen Lauf – ein Wettrennen über die Insel, um als Erste eine der roten Fahnen zu ergattern, die unter der großen Kuppel in Bana-Mighdall hingen. In einem Kurzstreckenlauf hätte sie keine Chance gehabt. Ihre Amazonen-Kräfte waren noch nicht voll ausgereift. Es wird bald so weit sein, hatte ihre Mutter versprochen. Aber ihre Mutter versprach viel.

Dieser Lauf war anders. Dafür brauchte es eine Strategie, und genau das hatte Diana. Sie hatte heimlich trainiert, war mit Maeve Sprints gelaufen und hatte eine Strecke ausgearbeitet, die zwar durch schwierigeres Gelände, dafür aber auf direkterem Weg zur westlichen Spitze der Insel führte. Sie hatte sogar die anderen am Lauf teilnehmenden Amazonen … na ja, vielleicht nicht ausspioniert, aber sie hatte sich über sie schlaugemacht. Sie war immer noch die Kleinste und natürlich die Jüngste, doch im letzten Jahr war sie in die Höhe geschossen und jetzt fast so groß wie Thyra.

Ich brauche kein Glück, sagte sie sich. Ich habe einen Plan. Sie spähte die Reihe der Amazonen entlang, die sich wie kampfbereite Truppen an der Startlinie versammelt hatten, und korrigierte sich. Aber ein kleines bisschen Glück kann nicht schaden. Sie wollte diesen Lorbeerkranz mit jeder Faser ihres Herzens. Er bedeutete ihr mehr als jedes königliche Diadem. Das war etwas, das sie sich verdienen konnte, statt es bloß verliehen zu bekommen.

Als sie Maeves rote Haare und ihr sommersprossiges Gesicht inmitten der Menge entdeckte, grinste sie und gab sich betont selbstsicher. Maeve lächelte zurück und machte eine Geste, als würde sie die Luft nach unten drücken. Dazu formten ihre Lippen die Worte »Immer mit der Ruhe«.

Diana verdrehte die Augen, nickte aber und versuchte, gleichmäßiger zu atmen. Sie hatte die schlechte Angewohnheit, sich gleich zu Beginn zu verausgaben, statt ihre Kräfte einzuteilen.

Entschlossen verscheuchte sie alle Gedanken aus ihrem Kopf und zwang sich, sich auf ihre Strecke zu konzentrieren, als Tekmessa die Linie abschritt und die Läuferinnen prüfend musterte. In ihren zu einem dichten Kranz geschlungenen Locken funkelten Edelsteine, an ihren braunen Armen glitzerten Silberreifen. Sie war die engste Beraterin von Hippolyta, kam in der Rangfolge gleich nach der Königin und trug ihre gegürtete indigoblaue Tunika, als wäre es eine Rüstung.

»Lass es langsam angehen, Pyxis«, raunte sie Diana im Vorbeigehen zu. »Würde nur ungern dabei zusehen, wie du an der Herausforderung zerbrichst.« Diana hörte Thyra erneut schnauben, weigerte sich aber, auf den Spitznamen zu reagieren. Dir wird dein Spott schon noch vergehen, wenn ich erst einmal auf dem Siegerpodest stehe, dachte sie trotzig.

Tek bat mit erhobenen Händen um Ruhe und verneigte sich vor Hippolyta, die zwischen zwei weiteren Angehörigen des Amazonen-Rates in der königlichen Loge saß – dem höchsten Platz auf der Tribüne, der von einem Seidenbaldachin in leuchtendem Rot und Blau, den Farben der Königin, überspannt war. Diana wusste, dass ihre Mutter es lieber gesehen hätte, wenn sie dort neben ihr gesessen und gemeinsam mit ihr auf den Beginn der Spiele gewartet hätte, statt daran teilzunehmen. Nichts davon würde noch eine Rolle spielen, wenn sie gewann.

Hippolyta neigte huldvoll den Kopf. Sie trug eine elegante weiße Tunika und Reithosen und einen schlichten Reif um die Stirn. Sie wirkte vollkommen entspannt, als könnte sie sich jeden Moment dazu entschließen, in die Arena herunterzuspringen und selbst am Wettkampf teilzunehmen, war aber dennoch durch und durch Königin.

Tek wandte sich an die versammelten Athletinnen. »Zu wessen Ehren tretet ihr diesen Wettstreit an?«

»Zu Ehren der Amazonen«, antworteten sie einstimmig. »Zu Ehren unserer Königin.« Diana spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Sie hatte diese Worte noch nie ausgesprochen, nicht als Wettkämpferin.

»Wen preisen wir jeden Tag?«, rief Tek.

»Hera«, verkündeten sie im Chor. »Athene, Demeter, Hestia, Aphrodite, Artemis.« Die Göttinnen, die die Insel Themyscira erschaffen und sie Hippolyta als Zufluchtsstätte geschenkt hatten.

Tek hielt einen Moment inne, und Diana hörte, wie rechts und links von ihr noch andere Namen geflüstert wurden: Oya, Durga, Freyja, Mary, Yael. Namen, die einst im Moment des Todes angerufen worden waren , die letzten von im Kampf gefallenen Kriegerinnen gesprochenen Gebete, jene Worte, die sie auf diese Insel geführt und ihnen ein neues Leben als Amazonen geschenkt hatten. Neben Diana murmelte Rani die Namen der Dämonen bekämpfenden Matrikas, den sieben Muttergottheiten, und presste das rechteckige Amulett, das sie immer um den Hals trug, an ihre Lippen.

Tek hob eine blutrote Fahne, die denen glich, die in Bana-Mighdall auf die Läuferinnen warteten.

»Möge die Insel euch zu einem gerechten Sieg führen«, rief sie und senkte die Fahne.

Ohrenbetäubender Jubel brandete von den Tribünen, als die Läuferinnen in Richtung des Ostausgangs losstürmten. Das Rennen hatte begonnen.

Diana und Maeve hatten vorausgesehen, dass es im Bogengang zu einem Gedränge kommen würde, trotzdem frustrierte es sie, inmitten des Durcheinanders aus weißen Tuniken, muskulösen Gliedmaßen und hallenden Schritten festzustecken, als alle Läuferinnen auf einmal versuchten, aus der Arena zu preschen. Dann waren sie endlich auf freiem Gelände und jede Läuferin schlug ihre eigene Strecke über die Insel ein.

Man tritt nicht zu einem Wettlauf an, um zu verlieren.

Diana stimmte das Tempo ihrer Schritte auf den Rhythmus dieser Worte ab, ihre nackten Füße klatschten über die festgestampfte Erde der Straße, die sie durch den Kybelischen Wald zur Nordküste der Insel führen würde.

Normalerweise würde man auf einer mehrere Kilometer langen Strecke durch diesen Wald zu viel wertvolle Zeit verlieren, ausgebremst von umgestürzten Bäumen und Schlingpflanzen, deren Ranken so dick waren, dass sie mit einer Klinge durchtrennt werden müssten, die danach stumpf wäre. Aber Diana hatte ihre Route aufs Genaueste durchdacht. Eine Stunde, nachdem sie den Wald betreten hatte, brach sie zwischen den Bäumen hervor auf die verwaiste Küstenstraße. Der Wind zerrte an ihren Haaren und die salzige Gischt peitschte ihr ins Gesicht. Sie atmete tief ein und prüfte den Stand der Sonne. Sie würde gewinnen – nicht bloß einen Platz belegen, sondern gewinnen.

Sie hatte die Route eine Woche zuvor mit Maeve endgültig ausgearbeitet und war sie zweimal heimlich mit ihr im grauen Licht der Morgenstunden gelaufen, als ihre Schwestern gerade erst aufstanden, als die Feuer in den Küchen eben erst angefacht wurden und die Einzigen, von denen sie neugierige Blicke zu befürchten hatten, jene waren, die bereits zur Jagd oder zum Fischen aufgebrochen waren. Aber die Jägerinnen waren in den Wäldern und den Weideflächen weiter südlich unterwegs und zum Fischen taugte dieser Teil der Küste nicht. Ihre stahlgrauen Klippen waren zu steil, um dort ein Fischerboot zu Wasser zu lassen, und es gab dort lediglich eine winzige unwirtliche Bucht, die nur über einen so schmalen Pfad erreicht werden konnte, dass man sich mit dem Rücken an den Felsen gepresst seitlich hinuntertasten musste.

Die Nordküste war grau, düster und abweisend. Diana kannte jeden Zoll ihrer verborgenen Landschaft, ihrer Felswände und Höhlen, ihrer von Schnecken und Anemonen besiedelten Gezeitentümpel. Es war ein guter Ort, um allein zu sein. Die Insel möchte allen gefallen, hatte ihre Mutter ihr erklärt. Deswegen war Themyscira mancherorts mit Rotholzbäumen bewaldet und andernorts mit Gummibäumen; deswegen konnte man nachmittags auf einem Pony das Weideland durchstreifen und abends auf einem Kamel die vom Mond beschienenen, wie Drachenrücken gezackten Sanddünen erklimmen. Jede Gegend war ein Bruchstück aus dem Leben, das die Amazonen geführt hatten, bevor sie auf die Insel kamen; Landschaften, direkt aus dem Herzen der Amazonen entsprungen.

Manchmal fragte sich Diana, ob Themyscira die Nordküste ganz allein ihr vorbehalten hatte, damit sie sich selbst herausfordern konnte, wenn sie auf ihre hohen Klippen kletterte, damit sie einen Ort für sich hatte, wenn die Bürde, Hippolytas Tochter zu sein, zu schwer wurde.

Man tritt nicht zu einem Wettlauf an, um zu verlieren.

Ihre Mutter hatte die Warnung nicht einfach so dahingesagt. Dianas Niederlagen hatten eine andere Bedeutung, das wussten sie beide – und nicht nur, weil sie die Prinzessin war.

Diana konnte Teks wissenden Blick beinahe auf sich spüren, ihren spöttischen Unterton hören. Lass es langsam angehen, Pyxis. Tek hatte ihr diesen Spitznahmen gegeben. Pyxis. Ein kleines Behältnis aus Ton zum Aufbewahren von Edelsteinen oder einer Tinktur aus Karmin, mit der man sich die Lippen rot anmalte. Es war ein liebevoll gemeinter Kosename, um sie zu necken – zumindest behauptete Tek das. Aber er versetzte ihr jedes Mal einen Stich, weil er sie daran erinnerte, dass sie nicht wie die anderen Amazonen war und es nie sein würde. Ihre Schwestern waren kampferprobte Kriegerinnen, leidgestählt und zu wahrer Größe gereift, als sie aus dem Leben schieden und Unsterblichkeit erlangten. Jede von ihnen hatte sich ihren Platz auf Themyscira verdient. Jede bis auf Diana, geboren aus der Erde der Insel und Hippolytas Sehnsucht nach einem Kind, von den Händen ihrer Mutter aus Ton erschaffen – hohl und zerbrechlich. Lass es langsam angehen, Pyxis. Würde nur ungern dabei zusehen, wie du an der Herausforderung zerbrichst.

Diana achtete auf ihre Atmung und behielt gleichmäßig ihr Tempo bei. Nicht heute, Tek. Heute gehört der Lorbeerkranz mir.

Sie warf einen kurzen Blick zum Horizont, ließ sich von der Meeresbrise den Schweiß auf der Stirn kühlen. Durch den feinen Sprühnebel entdeckte sie die weißen Umrisse eines Schiffes. Es war so nah an die Grenze gekommen, dass sie seine Segel erkennen konnte. Es war nicht besonders groß – vielleicht ein Schoner? Nautik war nicht gerade ihre Stärke. Hauptmast, Kreuzmast, tausend verschiedene Namen für die Segel und Seemannsknoten. Es war eine Sache, auf einem Boot draußen zu sein und von Teuta zu lernen, die mit Illyrischen Piraten gesegelt war, aber etwas ganz anderes, im Epheseum in der Bibliothek zu sitzen und mit glasigem Blick auf Schaubilder von Zweimastern oder Karavellen zu starren.

Manchmal versuchten Maeve und sie zum Zeitvertreib Schiffe oder Flugzeuge zu entdecken und einmal hatten sie sogar die entfernte Silhouette eines riesigen Kreuzfahrtschiffes am Horizont gesehen. Aber die meisten Sterblichen wussten, dass sie sich besser von bestimmten Regionen der Ägäis fernhielten, wo die Kompassnadeln durchdrehten und die Instrumente plötzlich nicht mehr gehorchten.

Heute schien ein Sturm hinter der Grenze aufzuziehen, und Diana bedauerte, nicht stehen bleiben zu können, um ihn sich anzuschauen. Die Regenschauer, die über Themyscira niedergingen, waren von langweiliger, vorhersehbarer Sanftheit, ganz anders als das bedrohliche Donnergrollen und das Gleißen eines in der Ferne zuckenden Blitzes.

»Vermisst du manchmal Stürme?«, hatte Diana eines Nachmittags gefragt, als sie und Maeve auf der sonnendurchtränkten Dachterrasse des Palasts gefaulenzt und dem fernen Dröhnen und Rauschen eines Unwetters gelauscht hatten. Maeve war im Irischen Unabhängigkeitskrieg beim Überfall auf Crossbarry gestorben und ihre letzten Worte waren ein Gebet an die heilige Brigida von Kildare gewesen. Gemessen am Maßstab der Amazonen war sie noch neu auf der Insel, und sie kam aus Cork, wo Stürme zum Alltag gehörten.

»Nein«, hatte Maeve mit ihrem singenden Tonfall geantwortet. »Ich vermisse eine schöne Tasse Tee, Tanzen, junge Burschen – ganz bestimmt keinen Regen.«

»Wir tanzen hier doch auch«, hatte Diana entgegnet.

Maeve hatte nur gelacht. »Man tanzt anders, wenn man weiß, dass man nicht ewig lebt.« Dann hatte sie genüsslich ihre Glieder mit den vielen Sommersprossen gestreckt, die wie dichte Pollenwolken ihre weiße Haut überzogen. »Ich glaube, in einem anderen Leben bin ich eine Katze gewesen, weil ich nichts herrlicher finde, als faul herumzuliegen und im größten Sonnenstrahl der Welt zu dösen.«

Immer mit der Ruhe. Diana widerstand dem Bedürfnis, ihr Tempo zu erhöhen. Mit der frühen Morgensonne auf den Schultern und dem Wind im Rücken fiel es ihr schwer, mit ihren Kräften zu haushalten. Sie fühlte sich stark. Aber es war einfach, sich stark zu fühlen, wenn sie allein war.

Ein lauter Knall hallte über die Wellen, ein hartes, dröhnendes Geräusch, als würde eine Eisentür zugeschlagen. Dianas Schritte stockten. Am blauen Horizont stieg eine gewundene Rauchsäule auf, an deren Fuß Flammen in die Höhe züngelten. Der Schoner hatte Feuer gefangen, sein Bug war in Stücke gesprengt und einer seiner Masten zertrümmert, sodass das Segel über die Reling hing.

Diana zwang sich, wieder Tempo aufzunehmen. Es gab nichts, was sie für den Schoner tun konnte. Flugzeuge stürzten ab. Schiffe zerschellten an den Felsen. Das war die Natur der sterblichen Welt. Sie war ein Ort, wo Katastrophen passieren konnten, und das geschah oft. Das menschliche Leben war eine stetige Gezeitenströmung aus Leid und Kummer, die nie die Ufer der Insel erreichte. Diana konzentrierte sich wieder auf ihren Weg. In der Ferne sah sie die in goldenes Sonnenlicht getauchte große Kuppel in Bana-Mighdall funkeln. Zuerst die rote Fahne, dann der Lorbeerkranz. Das war der Plan.

Der Wind trug einen Schrei zu ihr.

Eine Möwe, sagte sie sich.

Ein Mädchen, widersprach eine Stimme in ihrem Inneren. Aber eine menschliche Stimme konnte nicht über eine so große Distanz hinweg zu hören sein, oder?

Es spielte keine Rolle. Es gab nichts, was sie tun konnte. Dennoch schweifte ihr Blick zum Horizont zurück. Ich will es mir bloß ein bisschen genauer anschauen, sagte sie sich. Ich habe noch genügend Zeit. Ich liege vorn.

Es gab keinen triftigen Grund, den zerfurchten alten Feldweg zu verlassen, keine Logik, die es rechtfertigte, an den Rand der Klippen auszuscheren, aber sie tat es dennoch.

In Ufernähe war das Wasser ruhig, ein klares, funkelndes Türkis. Dahinter zeigte sich das Meer anders – wild, dunkelblau, fast schwarz. Die Insel wollte ihr und ihren Schwestern vielleicht gefallen, aber die Welt hinter der Grenze kümmerte sich nicht um das Glück oder die Sicherheit ihrer Bewohner.

Sogar aus dieser Entfernung konnte sie erkennen, dass der Schoner sank. Aber sie entdeckte nirgends Rettungsboote oder Seenotraketen, nur Teile des zertrümmerten Bugs, die von den Wellen fortgetragen wurden. Es war vorbei. Diana rieb sich rasch über die Arme, um einen plötzlichen Schauder zu vertreiben, und machte sich daran, zu dem Feldweg zurückzukehren. Das war der Lauf des menschlichen Lebens. Sie und Maeve waren schon viele Male zur Grenze hinausgetaucht und zwischen den Wrackteilen von Flugzeugen, Klippern und Motorjachten hindurchgeschwommen. Das Salzwasser konservierte das Holz, härtete es, sodass es nicht verrottete. Mit Sterblichen verhielt es sich anders. Sie wurden zu Futter für Tiefseefische und Haie – und für die Zeit, die sie langsam, aber unausweichlich auffraß, ob auf dem Wasser oder an Land.

Diana prüfte noch einmal den Stand der Sonne. Sie konnte es in vierzig Minuten bis nach Bana-Mighdall schaffen, vielleicht sogar schneller. Sie befahl ihren Beinen, sich zu bewegen. Sie hatte lediglich ein paar Minuten verloren. Zeit, die sie mühelos aufholen konnte. Stattdessen blickte sie über die Schulter zurück.

Die ganzen alten Bücher waren voll mit Geschichten von Frauen, die den Fehler begingen, zurückzublicken. Auf der Flucht aus brennenden Städten. Auf der Flucht aus der Hölle. Diana schaute trotzdem zu dem sinkenden Schiff in den hohen Wellen zurück, das sich neigte wie der gebrochene Flügel eines Vogels.

Sie schätzte die Höhe der Steilklippe ab. An deren Fuß reihten sich zerklüftete Felsen aneinander. Wenn sie nicht mit genügend Schwung absprang, würde es ein hässlicher Aufprall werden. Aber der Sturz würde sie nicht töten. Er würde eine echte Amazone nicht töten, dachte sie. Aber trifft das auch auf dich zu? Nun, sie hoffte, dass der Sturz sie nicht töten würde. Wobei, wenn er es nicht tat, würde es ihre Mutter tun.

Diana warf einen letzten Blick zu dem Wrack, dann nahm sie mit schwingenden Armen und ausholenden Schritten Anlauf.

Halt, bleib stehen!, protestierte ihr Verstand, während sie auf den Rand der Klippe zuhielt. Das ist Wahnsinn. Selbst wenn es dort Überlebende gab, würde sie nichts für sie tun können. Versuchte sie, sie zu retten, riskierte sie es, verbannt zu werden, und es gab keine Ausnahme von der Regel – nicht einmal für eine Prinzessin. Bleib stehen!

Sie wusste nicht genau, warum sie nicht gehorchte. Sie hätte gern geglaubt, es läge daran, dass in ihrer Brust das Herz einer Heldin schlug, das eine Antwort auf diesen angsterfüllten Schrei verlangte. Doch noch während sie sich vom Rand der Klippe abstieß, wusste sie, dass sie auch die Herausforderung lockte, es mit diesem großen weiten Meer aufzunehmen, dem es egal war, ob sie es liebte.

Ihr Körper beschrieb einen geschmeidigen Bogen durch die Luft, die Arme wie eine Kompassnadel nach vorn zeigend. Sie stürzte pfeilschnell auf das Wasser zu und tauchte elegant in seine Tiefen, die Ohren von einer plötzlichen Stille erfüllt, die Muskeln angespannt in Erwartung des brutalen Aufpralls auf den Felsen. Der ausblieb. Sie schoss nach oben, holte Luft und schwamm mit kräftigen Kraulbewegungen durch das warme Wasser auf die Grenze zu.

Es versetzte sie jedes Mal in fiebrige Aufregung, wenn sie sich der Grenze näherte und die Wassertemperatur sich veränderte, die Kälte erst nur ihre Fingerspitzen berührte, bevor sie sich über ihren Kopf und die Schultern ausbreitete. Maeve und sie schwammen gern von den Stränden im Süden nach draußen und stachelten sich gegenseitig dazu an, sich immer weiter und weiter hinauszuwagen. Einmal hatten sie ein vorbeifahrendes Schiff gesehen, an dessen Heck Matrosen standen. Einer der Männer hatte die Hand gehoben und in ihre Richtung gedeutet. Sie waren eilig wieder abgetaucht und hatten sich unter den Wellen wilde Zeichen gemacht und so heftig gelacht, dass sie beide Salzwasser husteten, als sie das Ufer erreichten. Wir könnten Sirenen sein, hatte Maeve geprustet und sich in den warmen Sand fallen lassen, nur dass keine von ihnen singen konnte. Den restlichen Nachmittag hatten sie damit verbracht, völlig schief irische Trinklieder zu schmettern und sich dabei totzulachen, bis schließlich Tek sie aufgespürt hatte. Sie waren sofort verstummt. Die Grenze zu übertreten, war ein kleinerer Verstoß. In der Nähe der Insel von Sterblichen gesehen zu werden, zog ernste disziplinarische Maßnahmen nach sich.

Und was war sie jetzt im Begriff zu tun?

Kehr um.

Aber sie konnte nicht. Nicht solange dieser hohe menschliche Schrei ihr immer noch in den Ohren hallte.

Diana spürte, wie die Kälte des Wassers jenseits der Grenze sie völlig umschloss. Das Meer hatte sie nun in seiner Gewalt und es war ihr nicht freundlich gesinnt. Die Strömung zerrte an ihren Beinen, zog sie in die Tiefe, eine massive, sich wälzende Gewalt, das flüchtige Achselzucken eines Gottes. Du musst dagegen ankämpfen, wurde ihr klar, und sie zwang ihre Muskeln, ihren Kurs zu korrigieren. Sie hatte sich noch nie gegen das Meer zur Wehr setzen müssen.

Sie hielt einen Moment zwischen den auf und ab wogenden Wellen inne und versuchte, sich zu orientieren. Trümmerteile schwammen im Wasser, Papiere trieben auf der Oberfläche, zersplittertes Holz, zerbrochenes Glas, orangefarbene Rettungswesten, die die Crew vermutlich nicht rechtzeitig hatte anlegen können. Es war nahezu unmöglich, etwas durch den strömenden Regen und den die Insel verbergenden Nebel hindurch zu sehen.

Was mache ich hier draußen?, fragte sie sich. Schiffe kommen und gehen. Menschen verlieren ihr Leben. Sie tauchte erneut ab, versuchte, etwas durch das aufgewühlte graue Wasser zu erkennen, aber es gelang ihr nicht.

Sie tauchte wieder auf und spürte, wie ihre eigene Dummheit ihr einen immer stärker werdenden Schmerz in die Eingeweide brannte. Sie hatte den Wettlauf geopfert. Dies hätte der Moment sein sollen, in dem ihre Schwestern sie wahrhaftig sahen, die Chance, ihre Mutter stolz zu machen. Stattdessen hatte sie ihren Vorsprung verschenkt, und wofür? Hier gab es nichts als Zerstörung.

Aus dem Augenwinkel sah sie etwas Weißes aufblitzen, ein unförmiges Wrackteil, das vielleicht einmal der Schiffsrumpf gewesen war. Es wurde von einer Welle in die Höhe getragen, verschwand, stieg wieder hoch, und dabei entdeckte Diana einen schlanken braunen Arm, der um das Wrackteil geschlungen war, die Finger gespreizt, die Knöchel vor Anstrengung weiß. Dann verschwand es wieder.

Die nächste Welle türmte sich zu einem hohen grauen Berg auf. Diana tauchte darunter hinweg, trat kräftig mit den Beinen, tauchte wieder auf, ließ den Blick über das Chaos aus Holzstücken und Glaswolle huschen, aber es war beinahe unmöglich, ein Treibgut vom anderen zu unterscheiden.

Dann war er wieder da – der Arm, zwei Arme, ein Körper, ein gesenkter Kopf, hängende Schultern, ein zitronenfarbenes Shirt, ein Schopf dunkler Haare. Ein Mädchen – sie hob den Kopf, rang keuchend nach Luft, die dunklen Augen voller Todesangst. Eine Welle brach weiß schäumend über ihr zusammen. Das Rumpfstück kehrte an die Oberfläche zurück. Das Mädchen nicht.

Diana tauchte abermals ab und steuerte den Punkt an, an dem sie das Mädchen hatte untergehen sehen. Ein paar Meter vor ihr blitzte ein Stück gelben Stoffs auf, und sie schoss darauf zu, griff danach und zog sich daran näher. Vor ihr schälte sich das Gesicht eines Geists aus dem trüben Wasser – goldene Haare, weit aufgerissene, leblose Augen. Sie hatte noch nie eine Leiche von Nahem gesehen. Sie hatte noch nie einen Jungen von Nahem gesehen. Erschrocken ließ sie sein Hemd los und wich zurück, doch noch während sie zusah, wie er verschwand, fielen ihr die Unterschiede auf – markanter Kiefer, breite Stirn, genau wie auf den Abbildungen in den Büchern.

Wieder tauchte sie hinunter, aber mittlerweile hatte sie jede Orientierung verloren – die Wellen, das Wrack, die im Nebel kaum noch zu erkennenden Umrisse der Insel. Wenn sie noch weiter aufs offene Meer hinausdriftete, fand sie möglicherweise nicht mehr zur Grenze zurück.

Noch immer aber sah Diana diesen schlanken Arm vor sich, die wilde Verzweiflung, mit der diese Finger sich an das Leben geklammert hatten. Noch ein letztes Mal, sagte sie sich und glitt hinunter. Die Kälte des Wassers drang ihr bis in die Knochen, als sie noch ein Stück tiefer suchte.

Im einen Moment bestand die Welt nur aus schlammgrauer wirbelnder Strömung, im nächsten war plötzlich das Mädchen in dem zitronenfarbenen Shirt vor ihr, mit dem Gesicht nach unten, Arme und Beine sternförmig ausgestreckt. Ihre Augen waren geschlossen.

Diana packte sie um die Taille und tauchte mit ihr auf. Eine Schrecksekunde lang konnte sie die Insel nicht mehr sehen, doch dann teilte sich der Nebel. Sie trat kräftig mit den Beinen, presste das Mädchen unbeholfen mit einem Arm an ihre Brust, suchte mit den Fingern der anderen Hand nach einem Puls. Da – unterhalb des Kiefers, schwach, unregelmäßig, aber spürbar. Obwohl das Mädchen nicht atmete, schlug ihr Herz noch.

Diana zögerte. Sie konnte die Umrisse von Filos und Ecthros sehen, die Felsen, die den Beginn der Grenze markierten. Die Regeln waren eindeutig. Man durfte nicht in den sterblichen Kreislauf von Leben und Tod eingreifen und die Insel durfte niemals davon berührt werden. Es gab keine Ausnahmen. Kein Mensch durfte nach Themyscira gebracht werden, noch nicht einmal dann, wenn man dadurch dessen Leben retten konnte. Wer diese Regel brach, der riskierte damit nur eines: die Verbannung.

Verbannung. Das Wort wog so schwer wie ein Stein, dessen Gewicht unerträglich war. Es war eine Sache, die Grenze zu überschreiten, aber was sie als Nächstes tat, würde womöglich für immer ihre Verbindung zur Insel, zu ihren Schwestern, zu ihrer Mutter durchtrennen. Die Welt schien zu groß zu sein, das Meer zu tief. Lass los. Es war so einfach. Würde sie dieses Mädchen aus ihrem Griff gleiten lassen, wäre es, als sei sie nie von dieser Klippe gesprungen. Sie wäre wieder leicht, befreit von dieser Bürde.

Diana dachte an die Hand des Mädchens, den verzweifelten Trotz, mit dem ihre Finger sich festgekrallt hatten, die wilde Entschlossenheit in ihren Augen, bevor die Welle sie in die Tiefe gezogen hatte. Sie spürte den abgehackten Rhythmus ihres Pulses, ein schwaches Pochen – am Leben, am Leben.

Sie schwamm auf das Ufer zu.

Als sie, das Mädchen an sich gepresst, die Grenze passierte, löste sich der Nebel auf und der Regen ließ nach. Wärme durchflutete ihren Körper. Das ruhige Wasser fühlte sich seltsam leblos an nach dem brodelnden Meer, aber Diana war froh darüber.

Als ihre Zehen den sandigen Grund berührten, richtete sie sich auf und trug das Mädchen aus dem Wasser. Es war beinahe unheimlich, wie leicht sie war, als würde sie einen kleinen Spatz in der hohlen Hand halten. Kein Wunder, dass der Ozean mit diesem Geschöpf und den Crewmitgliedern so leichtes Spiel gehabt hatte. Sie fühlte sich wie ein Provisorium an, ein von einem Künstler in Gips gegossener Körper.

Diana legte sie vorsichtig im Sand ab und fühlte noch einmal ihren Puls. Jetzt war kein Herzschlag mehr zu spüren. Sie wusste, dass sie das Herz des Mädchens wieder zum Schlagen bringen, das Wasser aus ihren Lungen holen musste, aber die Erinnerung daran, was dafür zu tun war, war ein bisschen verschwommen. Diana hatte die Grundlagen zur Wiederbelebung eines Ertrunkenen gelernt, aber sie hatte dieses Wissen noch nie außerhalb des Unterrichts anwenden müssen. Außerdem konnte es gut sein, dass sie damals nicht genügend aufgepasst hatte. Wie wahrscheinlich war es, dass eine Amazone ertrinken würde, zumal in den ruhigen Gewässern vor Themyscira? Und jetzt kosteten ihre Tagträume dieses Mädchen vielleicht das Leben.

Tu etwas, sagte sie sich und versuchte, an ihrer Panik vorbeizudenken. Warum hast du sie aus dem Wasser gezogen, wenn du jetzt bloß dahockst und sie wie ein verängstigtes Kaninchen anstarrst?

Diana legte zwei Finger auf das Brustbein des Mädchens und rutschte dann ein Stück tiefer zu der Stelle, von der sie hoffte, dass es die richtige war. Dann legte sie die Hände übereinander und drückte. Die Knochen des Mädchens unter ihren Handflächen gaben nach. Hastig verringerte Diana den Druck. Woraus war dieses Mädchen gemacht? Aus Balsaholz? Sie fühlte sich in etwa so stabil an wie die kleinen Modelle weltlicher Baudenkmäler, die Diana für den Unterricht hatte bauen müssen.

Vorsichtig drückte sie erneut, dann noch einmal. Sie klemmte die Nase des Mädchens mit den Fingern zu, schloss den Mund über ihre kühlen sterblichen Lippen und blies ihren Atem hinein.

Der Hauch strömte in das Mädchen, und Diana sah, wie sich ihr Brustkorb hob – dieses Mal schien die von außen kommende Kraft jedoch etwas Gutes zu sein. Plötzlich fing das Mädchen an zu husten, und ihr Körper krümmte sich, als sie Salzwasser spuckte. Diana setzte sich auf ihre Fersen zurück und lachte kurz auf. Sie hatte es geschafft! Das Mädchen lebte.

Mit einem Schlag wurde ihr die ganze Tragweite dessen, was sie gerade getan hatte, bewusst. Bei allen Höllenhunden des Hades: Sie hatte es tatsächlich geschafft. Das Mädchen lebte.

Und versuchte, sich aufzusetzen.

»Langsam«, sagte Diana und legte stützend einen Arm um den Rücken des Mädchens. Sie konnte nicht einfach zuschauen, wie sie wie ein Fisch auf dem Trockenen im Sand herumzappelte, und es war auch nicht so, als hätte sie sie ins Meer zurückwerfen können, oder? Nein. Sterbliche hatten ein zu großes Talent dafür, zu ertrinken.

Das Mädchen hielt sich die Brust und rang hustend nach Luft. »Die anderen …«, keuchte sie. Ihre Augen waren weit aufgerissen, und sie zitterte, aber Diana war sich nicht sicher, ob sie fror oder unter Schock stand. »Wir müssen ihnen helfen …«

Diana schüttelte den Kopf. Falls es an der Unglücksstelle noch irgendwelche anderen Überlebenden gegeben hatte, hatte sie sie nicht gesehen. Zudem verging in der Welt der Sterblichen die Zeit schneller als hier. Selbst wenn sie noch einmal hinausschwimmen würde, käme jede Hilfe zu spät, da der Sturm sein zerstörerisches Werk längst vollendet hätte.

»Sie sind tot«, sagte Diana und wünschte sich sofort, sie hätte ihre Worte behutsamer gewählt. Der Mund des Mädchens öffnete sich und schloss sich wieder. Sie zitterte so heftig, dass Diana befürchtete, sie könne jeden Moment auseinanderbrechen. Das konnte nicht wirklich passieren, oder?

Suchend ließ sie den Blick zu den Klippen über dem Strand hinaufwandern. Vielleicht hatte jemand gesehen, wie sie hinausgeschwommen war. Sie war sich sicher, dass keine der anderen Läuferinnen diese Strecke genommen hatte, aber es war möglich, dass irgendjemand die Explosion gesehen hatte und hierhergekommen war, um nachzuforschen.

»Ich muss dich vom Strand wegbringen. Glaubst du, du kannst gehen?«

Das Mädchen nickte, aber ihre Zähne klapperten, und sie machte keine Anstalten, aufzustehen. Dianas Blick wanderte erneut zu den Klippen hoch. »Ich meine es ernst, du musst aufstehen.«

»Ich versuche es ja.«

Es sah nicht aus, als würde sie es versuchen. Diana durchforstete ihre Erinnerung nach all dem, was sie über Sterbliche gelernt hatte, ganz allgemeine Dinge wie Essgewohnheiten, Körpertemperatur, gesellschaftliche Normen. Leider hatten ihre Mutter und ihre Tutorinnen sich mehr auf das konzentriert, was Diana die Düsteren Warnungen nannte: Krieg. Folter. Völkermord. Umweltverschmutzung. Fehlerhafte Grammatik.

Auf das Mädchen, das vor ihr im Sand zitterte, schien nichts aus der Kategorie Düstere Warnungen zuzutreffen. Sie war ungefähr in Dianas Alter, hatte dunkle Haut, und ihre Haare waren ein Wirrwarr aus etlichen sandverkrusteten langen, geflochtenen Zöpfchen. Sie war eindeutig viel zu schwach, um irgendjemand anderen als sich selbst zu verletzen. Dennoch konnte sie für Diana eine große Gefahr bedeuten. Die Gefahr, verbannt zu werden. Für immer fortgeschickt zu werden. Sie verscheuchte den Gedanken und dachte stattdessen an ihren Unterricht bei Teuta. Überlege dir eine Strategie. Schlachten werden häufig deswegen verloren, weil die Beteiligten nicht wissen, welchen Krieg sie eigentlich kämpfen. Also gut. Das Mädchen konnte in ihrem Zustand keine weiten Entfernungen zurücklegen. Angesichts dessen, dass es sowieso keinen Ort gab, an den Diana sie hätte bringen können, war das vielleicht etwas Gutes.

Sie legte dem Mädchen eine Hand auf die Schulter, eine Geste, von der sie hoffte, dass sie tröstend war. »Hör zu, ich weiß, du fühlst dich sehr schwach, aber wir sollten versuchen, den Strand zu verlassen.«

»Warum?«

Diana zögerte und entschied sich dann für eine Antwort, die im Grunde der Wahrheit entsprach, auch wenn sie im Moment nicht ganz zutreffend war. »Die Flut kommt.«

Es schien zu funktionieren, denn das Mädchen nickte. Diana stand auf und hielt ihr die Hand hin.

»Geht schon.« Das Mädchen stemmte sich auf die Knie und richtete sich unsicher, aber entschlossen auf.

»Du bist eigensinnig«, sagte Diana mit einem gewissen Respekt. Das Mädchen wäre fast ertrunken und schien so stabil wie Treibholz zu sein, wollte aber keine Hilfe annehmen – und ihr würde ganz bestimmt nicht gefallen, was Diana als Nächstes vorschlug. »Ich muss dich huckepack nehmen.«

Zwischen den Brauen des Mädchens entstand eine steile Falte. »Warum?«

»Weil ich nicht glaube, dass du es die Klippen hochschaffst.«

»Gibt es keinen Pfad?«

»Nein«, sagte Diana. Diesmal war es eine glatte Lüge, aber sie hatten keine Zeit, weiter darüber zu diskutieren. Sie drehte ihr den Rücken zu und einen Moment später spürte sie zwei Arme um ihren Hals. Als das Mädchen die Beine um ihre Taille geschlungen hatte, schob sie die Hände unter ihren Kniekehlen hindurch und rückte sie so hin, dass sie sie bequem tragen konnte. »Gut festhalten.«

Das Mädchen klemmte ihr mit den Armen die Luftröhre ab. »So gut nun auch wieder nicht!«, krächzte Diana.

»Oh, sorry!« Sie lockerte ihren Griff.

Diana trabte los.

»Nicht so schnell«, stöhnte das Mädchen. »Ich glaube, ich muss mich übergeben.«

»Übergeben?« Diana ging ihr Wissen über die Körperfunktionen von Sterblichen durch und wurde sofort etwas langsamer. »Das wirst du nicht tun.«

»Und du lass mich bloß nicht fallen.«

»Du wiegst höchstens so viel wie ein schweres Paar Stiefel.« Diana suchte sich einen Weg zwischen den großen Felsblöcken hindurch, die ineinanderverkeilt am Fuß der Klippe lagen. »Ich brauche meine Arme zum Klettern, du musst dich also auch mit deinen Beinen festhalten.«

»Klettern?«

»Die Klippe hoch.«

»Du willst mich die Klippe rauftragen? Bist du verrückt?«

»Halt dich einfach fest und versuch, mich nicht zu erwürgen.« Diana grub die Finger in die Felsspalten und begann mit dem Aufstieg, bevor das Mädchen noch länger darüber nachdenken konnte, was sie vorhatte.

Ihre Bewegungen waren schnell und sicher. Das hier war vertrautes Terrain. Seit sie die Nordküste für sich entdeckt hatte, war sie diese Klippen schon unzählige Male hoch- und runtergeklettert, und mit zwölf war sie auf eine Höhle gestoßen, zu der sie nun unterwegs war. Es gab auch noch andere, niedriger in der Klippenwand liegende, die bei Flut jedoch vollliefen. Außerdem wäre es zu einfach, von dort aus wieder nach unten an den Strand zu klettern, falls ihr Schützling zu neugierig werden würde.

Das Mädchen stöhnte wieder.

»Wir sind fast da«, versuchte Diana ihr Mut zuzusprechen.

»Ich lasse die Augen zu.«

»Das ist wahrscheinlich besser. Hauptsache, du … na ja, du weißt schon.«

»Ich kotze dich nicht voll?«

»Ja«, sagte Diana. Amazonen wurde nicht schlecht, aber es kam fast in jedem Roman vor, dass sich jemand übergab, und in ihrem Anatomiebuch wurde der Vorgang sehr anschaulich beschrieben. Zum Glück gab es keine Abbildungen davon.

Einen Moment später zog Diana sich und das Mädchen auf den Felsvorsprung, hinter dem sich die Höhle befand. Das Mädchen rollte von ihr herunter und holte tief Luft. Die Höhle war hoch, schmal und überraschend tief, als hätte jemand mit einer Spitzhacke einen Weg bis ins Innere der Klippe geschlagen. Die schwarzen Felswände glänzten feucht von der Meeresgischt. Als sie noch jünger gewesen war, hatte Diana sich gern vorgestellt, dass die Höhle mitten durch die Klippe hindurchführen und sie am anderen Ende in einem völlig anderen Land herauskommen würde, wenn sie einfach immer weiterginge. Aber so war es nicht. Es war nur eine Höhle und blieb eine Höhle, ganz egal, wie sehr sie sich etwas anderes wünschte.

Diana wartete, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bevor sie tiefer hineinging. Die alte Pferdedecke war immer noch da – eingeschlagen in Wachstuch und fast trocken, wenn auch ein bisschen muffig –, genau wie ihre Vorratskiste aus Blech.

Sie wickelte die Decke um die Schultern des Mädchens.

»Gehen wir nicht bis ganz nach oben?«, fragte das Mädchen.

»Noch nicht.« Diana musste in die Arena zurück. Das Rennen war mittlerweile bestimmt zu Ende, und sie wollte nicht, dass man sich fragte, wo sie blieb. »Hast du Hunger?«

Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Wir müssen die Polizei oder die Seerettung verständigen.«

»Das geht nicht.«

»Ich weiß nicht, was passiert ist«, sagte das Mädchen und fing wieder an zu zittern. »Jasmine und Ray haben sich mit Dr. Ellis gestritten und dann …«

»Es gab eine Art Explosion. Ich habe es vom Ufer aus gesehen.«

»Das war meine Schuld.« Tränen liefen über die Wangen des Mädchens. »Sie sind tot und ich bin schuld.«

»Nicht«, sagte Diana sanft und spürte kurz Panik in sich aufsteigen. »Es war der Sturm.« Sie legte dem Mädchen eine Hand auf die Schulter. »Wie heißt du?«

»Alia.« Das Mädchen vergrub den Kopf in den Armen.

»Alia, ich muss jetzt gehen, aber …«

»Nein!«, rief Alia entsetzt. »Lass mich nicht allein hier.«

»Es geht nicht anders. Ich … ich muss Hilfe holen.« Was Diana musste, war nach Ephesus zurückkehren und herausfinden, wie sie dieses Mädchen von der Insel schaffen konnte, bevor irgendjemand von ihr erfuhr.

Alia umklammerte ihren Arm, und wieder musste Diana daran denken, wie verzweifelt sie sich an dem Rumpfwrack festgehalten hatte. »Bitte«, sagte Alia. »Beeil dich. Vielleicht können sie einen Hubschrauber schicken. Vielleicht gibt es Überlebende.«

»Ich bin so schnell zurück, wie ich kann«, versprach Diana. Sie schob ihr die Vorratskiste zu. »Darin sind getrocknete Pfirsiche, Pili-Kerne und ein bisschen frisches Wasser. Trink nicht alles auf einmal.«

Alias Lider zuckten. »Auf einmal? Wie lange bist du denn weg?«

»Ein paar Stunden vielleicht. Ich komme so schnell wie möglich zurück. Ruh dich solange aus.« Diana stand auf. »Und verlasse auf keinen Fall die Höhle.«

Alia schaute zu ihr hoch. Sie hatte tiefbraune Augen und dichte Wimpern, ihr Blick war ängstlich, aber fest. Zum ersten Mal, seit Diana sie aus dem Wasser gezogen hatte, schien Alia sie wirklich zu sehen.

»Wo sind wir?«, fragte sie. »Was ist das für ein Ort?«

Diana wusste nicht, was genau sie darauf antworten sollte, also sagte sie nur: »Das ist mein Zuhause.«

Sie hakte wieder ihre Finger in den Fels und schwang sich aus der Höhle, bevor Alia weiter Fragen stellen konnte.

Kapitel 2

Hätte ich sie fesseln sollen?, fragte sich Diana, als sie die Klippe hinaufkletterte. Die Nachmittagssonne lag nach der Kühle in der Höhle angenehm warm auf ihren Schultern. Nein. Sie hätte sowieso kein Seil oder Ähnliches bei sich gehabt, außerdem kam es ihr nicht richtig vor, ein Mädchen zu fesseln, das nur knapp dem Tod entronnen war. Aber sie würde sich ein paar Antworten zurechtlegen müssen, bevor sie zurückkehrte. Alia hatte noch unter dem Schock des Schiffbruchs gestanden, doch der würde abklingen, und dieses Mädchen war eindeutig alles andere als dumm. Sie würde nicht lange untätig in der Höhle ausharren wollen.

Diana verlangsamte ihre Schritte. Es hatte keinen Sinn, nach Bana-Mighdall zu gehen, um die Fahne zu holen. Sie würde in die Arena zurückkehren und sich eine Entschuldigung ausdenken, über mehr konnte sie sich im Moment keine Gedanken machen. Je weiter sie sich von den Klippen entfernte, desto törichter kam ihr das, was sie getan hatte, vor. Unter ihren Rippen hatte sich eine kalte, stechende Angst eingenistet. Die Insel hatte ihre eigenen Gebote und Verbote, für die es jeweils einen triftigen Grund gab. Es wurden keine Waffen getragen außer bei Übungskämpfen, beim Exerzieren oder bei feierlichen Festzügen. Missionen außerhalb der Insel mussten vom Amazonen-Rat und dem Orakel genehmigt werden, und in den seltenen Fällen, in denen welche unternommen wurden, dienten sie allein dem Ziel, die Abgeschiedenheit der Insel zu sichern.

Sie musste Alia so schnell wie möglich in die sterbliche Welt zurückbringen. Während sie in der Höhle saß, würden dort Tage vergehen. Vielleicht wurden Rettungskräfte geschickt, um nach dem gesunkenen Schiff zu suchen. Wenn Diana sich beeilte, schaffte sie es vielleicht, Alia mit einem Boot in die Nähe der Unglücksstelle zu bringen, damit sie dort gefunden werden konnte. Selbst wenn sie versuchen sollte, irgendjemandem von Themyscira zu erzählen, und ihr womöglich sogar geglaubt werden würde, war es ausgeschlossen, dass sie den Weg zurück zur Insel finden würde.

Das tiefe Dröhnen eines Horns erklang vom Epheseum und Dianas Herz setzte einen Moment aus. Der Wettlauf war zu Ende. Eine andere hatte sich den Lorbeerkranz geholt, von dem sie so sicher gewesen war, ihn heute zu tragen. Ich habe ein Leben gerettet, erinnerte sie sich, aber der Gedanke war nicht besonders tröstlich. Wenn irgendjemand von Alia erfuhr, würde Diana für immer von ihrem Zuhause fortgeschickt werden. Von allen auf der Insel geltenden Regeln war das Gebot, keine Fremden hierherzubringen, das heiligste. Nur Amazonen, die sich das Recht, auf Themyscira zu leben, verdient hatten, gehörten hierher. Sie fielen ruhmreich im Kampf, bewiesen Mut und Herz, und wenn sie in ihren letzten Augenblicken eine Göttin anriefen, mochte sie ihnen ein neues Leben gewähren, eines in Würde und Frieden inmitten von Schwestern. Athene, Chandraghanta, Pele, Banba. Göttinnen aus der ganzen Welt, Kriegerinnen aller Nationen. Jede Amazone hatte sich ihren Platz auf der Insel verdient. Alle bis auf Diana natürlich.

Ihr Magen schnürte sich zusammen. Vielleicht war es keine Verfehlung gewesen, Alia zu retten, sondern so etwas wie ihr Schicksal. Wenn sie nie wirklich zur Insel gehört hatte, war die Verbannung womöglich unvermeidlich.

Sie beschleunigte ihre Schritte, als die Türme des Epheseums in Sicht kamen, aber die Furcht ließ ihre Füße bleischwer werden. Wie sollte sie jetzt bloß ihrer Mutter gegenübertreten?

Viel zu schnell verwandelten sich der Staub und der Schotter unter ihren nackten Füßen in verwitterte weiße Quader aus istrischem Stein. Als sie die Stadt betrat, hatte sie das Gefühl, dass von den Balkonen und Gärten zu ihr heruntergestarrt und ihr Weg zur Arena von neugierigen Blicken verfolgt wurde. Die Arena war eines der schönsten Bauwerke der Stadt, eine Krone aus leuchtendem weißen Stein auf schlanken Rundbögen, von denen jeder den Namen einer anderen siegreichen Wettkämpferin eingemeißelt trug.

Diana ging unter dem Bogen hindurch, der Penthesilea gewidmet war. Sie hörte Jubelrufe und Fußgetrampel, und als sie in die sonnendurchflutete Arena trat, war der Anblick, der sie empfing, schlimmer, als sie erwartet hatte. Sie hatte nicht nur verloren. Sie war die Letzte, die zurückkehrte. Die Siegerinnen standen auf dem Podest und die Verleihung der Lorbeeren hatte bereits begonnen. Natürlich hatte Rani es auf den ersten Platz geschafft. Sie war in ihrem sterblichen Leben Langstreckenläuferin gewesen. Diana konnte es ihr noch nicht einmal neiden, weil sie sie so sehr mochte. Sie war bis zur Selbstaufgabe bescheiden und großherzig und hatte ihr sogar angeboten, ihr beim Lauftraining zu helfen. Diana fragte sich, ob es anstrengend war, immer so perfekt zu sein. Vielleicht waren Heldinnen einfach so.

Während sie auf den Tribünenaufgang zuschritt, zwang sie sich zu lächeln. Ihre Sachen waren dank der Sonne zwar mittlerweile getrocknet, trotzdem war sie sich überdeutlich ihrer vom Salzwasser verhedderten Haare und ihrer zerknitterten Tunika bewusst. Wenn sie einfach so tat, als hätte ihr der Wettlauf nichts bedeutet, würde es vielleicht wahr werden. Aber sie war kaum ein paar Meter gegangen, als Tek aus der Menge auftauchte und ihr einen Arm um den Hals schlang.

Diana versteifte sich und ärgerte sich sofort darüber, weil sie wusste, dass Tek es merken würde.

»Oh, meine kleine Pyxis«, gurrte Tek. »Bist du im Morast stecken geblieben?«

Ein leises Raunen ging durch eine in der Nähe stehende Gruppe von Frauen. Sie hatten die Beleidigung verstanden. Diana war nicht im Kampf gestählt worden, sondern aus Ton geformt.

Diana grinste. »Hast du mich vermisst, Tek? Es muss hier doch noch eine andere geben, über die du dich auslassen kannst.«

Unter den Umstehenden wurde hier und da ein Kichern laut. Geh weiter, befahl sich Diana. Und immer schön den Kopf hochhalten. Das Problem war, dass Tek zur Feldherrin geboren war. Sie witterte jede Schwachstelle und wusste genau, wo sie die Risse suchen musste. Du musst ihr die Stirn bieten, hatte Maeve sie gewarnt, sonst wird Tek nicht lockerlassen. In Hippolytas Gegenwart ist sie vorsichtig, aber am Ende bist du diejenige, die auf diesem Thron sitzen wird.

Nicht, wenn es nach Tek geht, dachte Diana.

»Gräm dich nicht, Pyxis«, sagte Tek. »Es gibt immer ein nächstes Mal, und wenn es dann auch nicht klappt, gibt es wieder ein nächstes Mal …«

Als Diana sich zum Gehen wandte, hörte sie Teks Verbündete in den Spott mit einstimmen.

»Vielleicht versetzen sie beim nächsten Wettlauf die Ziellinie«, höhnte Otrera.

»Warum nicht?«, antwortete Thyra. »Für die Mitglieder des Königshauses gelten doch auch sonst andere Regeln.«

Das war ein offener Affront gegen ihre Mutter, aber Diana grinste, als könnte ihr nichts auf der Welt etwas anhaben. »Erstaunlich, wie manche Leute nicht müde werden, immer dasselbe Lied zu singen, nicht wahr?«, sagte sie, während sie auf die Stufen zuging, die zur königlichen Loge führten. »Wenn man nur einen Tanz beherrscht, bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als ihn immer wieder aufs Neue zu tanzen.«

Manche der Umstehenden nickten zustimmend. Sie wollten keine Prinzessin, die sich von spitzen Bemerkungen verunsichern ließ, sondern eine, die sich behaupten konnte, die sich mit Worten wehren konnte statt mit Fäusten. Welchen Schaden hatte Tek schon angerichtet? Manchmal wünschte sich Diana, Tek würde sie ganz offen angreifen. Sie würde verlieren, aber lieber würde sie die Schläge einstecken, als ständig so tun zu müssen, als könnten der Spott und die Sticheleien ihr nichts anhaben. Es war ermüdend zu wissen, dass jedes Scheitern von irgendjemandem bemerkt werden würde.

Aber das war nicht das Schlimmste. Tek sprach wenigstens aus, was sie dachte. Zu wissen, dass viele von denen, die sie genau in diesem Moment anlächelten und ihr freundlich gesinnt sein mochten, weil sie die Tochter ihrer Mutter war und sie ihre Königin liebten, sie dennoch nie als würdig erachten würden, war ungleich härter. Und sie hatten recht. Diana war die einzige Amazone, die als Amazone geboren worden war.

Wenn Tek von Alia erfuhr, wenn sie herausfand, was Diana getan hatte, würde sie bekommen, was sie sich immer gewünscht hatte: Diana würde von der Insel verbannt werden, das Mädchen aus Ton verloren an die Welt der Menschen – und Tek würde nie gezwungen sein, Hippolyta offen herauszufordern.

Sie wird es nicht herausfinden, versprach Diana sich selbst. Es muss einen Weg geben, Alia von der Insel zu schaffen. Sie musste nur irgendwie ein Boot auftreiben, Alia darauf verfrachten und irgendeinen Menschen finden, dem sie sie auf der anderen Seite der Grenze übergeben konnte.

Oder sie konnte die Wahrheit sagen. Sich dem Spott stellen, einem Prozess, wenn sie Glück hatte – sofortige Verbannung, wenn nicht. Die Gebote der Göttinnen, die Themyscira erschaffen hatten, durften nicht auf die leichte Schulter genommen werden, und keine Hera dargebrachten Opfer oder Gebete zu Athene würden etwas an dem ändern, was sie getan hatte. Würde ihre Mutter sich für sie einsetzen? Versuchen, die Verfehlungen ihrer Tochter zu entschuldigen? Oder sich einfach dem Gesetz beugen? Diana wusste nicht, was schlimmer wäre.

So weit wird es nicht kommen. Sie würde sich irgendwie ein Boot beschaffen.

Inmitten der Aufmerksamkeit aller, die inzwischen nicht mehr auf das Siegerinnenpodest gerichtet war, sondern sich ganz auf sie konzentrierte, stieg sie die Stufen zur königlichen Loge hinauf. Das Sonnenlicht sickerte sanft durch den Seidenstoff des Baldachins, um dessen Streben sich süß duftender Jasmin wand. Auf Themyscira gab es keine Jahreszeiten, aber Hippolyta sorgte dafür, dass sich zu jeder Tagundnachtgleiche und Sonnenwende die Pflanzenwelt der Insel veränderte. Wir müssen der Zeit eine Form geben, hatte sie zu Diana gesagt. Wir müssen daran arbeiten, unsere Verbindung zur sterblichen Welt zu erhalten. Wir sind keine Göttinnen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir als Sterbliche geboren wurden.

Nicht alle von uns, hatte Diana gedacht, es damals aber nicht laut ausgesprochen. Manchmal schien Hippolyta Dianas Herkunft zu vergessen. Vielleicht wollte sie es auch. Für Mitglieder des Königshauses gelten doch auch sonst andere Regeln.

Diana zweifelte nicht daran, dass ihre Mutter sie gesehen hatte, sobald sie in die Arena getreten war, aber Hippolyta wandte sich ihr zu, als würde sie sie erst jetzt bemerken, und empfing sie mit einem Lächeln.

Sie schloss Diana kurz in die Arme. Es war eine angemessene Geste. Ihre Tochter hatte verloren. Zeigte ihre Mutter zu viel Herzlichkeit, würde das als unklug oder unpassend angesehen werden. Behandelte sie Diana zu kühl, würde das als Ablehnung ausgelegt werden und könnte weitreichende Konsequenzen haben. Die Umarmung war genau so, wie sie sein sollte, eine auf der Schwertklinge der Politik ausbalancierte Gefühlsbekundung. Warum versetzte sie ihr dennoch einen Stich ins Herz?

Diana wusste, was von ihr erwartet wurde. Sie blieb an der Seite ihrer Mutter, während die Häupter der Siegerinnen mit Lorbeerkränzen gekrönt wurden, und lächelte und beglückwünschte die Wettstreiterinnen. Aber dem kalten Sorgenklumpen in ihrem Bauch schienen Tentakel gewachsen zu sein, und mit jedem Augenblick, der verging, zogen sie sich fester um ihre Eingeweide. Sie befahl sich, nicht herumzuzappeln, nicht ständig den Stand der Sonne zu prüfen. Sie war sich sicher, ihre Mutter spürte, dass etwas nicht stimmte. Diana konnte nur hoffen, Hippolyta würde sich ihr Verhalten damit erklären, dass sie sich schämte, den Wettlauf verloren zu haben.

Die Spiele würden am Nachmittag fortgesetzt werden, gefolgt von einem neuen Stück, das am Abend im Amphitheater aufgeführt wurde. Diana hoffte, lange vorher in die Höhle zurückkehren zu können, aber dem nun auf die Siegerinnenehrung folgenden Festessen konnte sie unmöglich fernbleiben.

In dem großen Garten neben der Arena war eine lange Tafel aufgebaut worden, beladen mit warmem Brot, pochiertem Tintenfisch, gebratenem Wild und Krügen mit Wein und Stutenmilch.

Diana setzte sich neben ihre Mutter und zwang sich, etwas von dem Reis und Fisch und eine frische Honigwabe zu nehmen. Das war ihre Lieblingsspeise, aber ihr Magen war wie zugeschnürt vor Sorge. Sie fing Maeves fragenden Blick vom anderen Ende der Tafel auf, konnte jedoch nicht zu ihr gehen. Sie musste bei ihrer Mutter bleiben. Außerdem, was sollte sie Maeve sagen? Ich hätte ganz bestimmt gewonnen, nur leider war ich zu sehr damit beschäftigt, gegen göttliche Gebote zu verstoßen.

»In Pontus gäbe es jetzt gegrilltes Lamm vom Spieß«, sagte Tek und stupste das Stück Rehbraten auf ihrem Teller verächtlich mit dem Messer an. »Anständiges Fleisch, nicht dieses Zeug hier.«

Auf der Insel wurde keine Viehhaltung betrieben. Wenn man Fleisch wollte, musste es gejagt werden. Das war keine von Göttinnen auferlegte Regel oder eine von der Insel gestellte Bedingung, sondern ein von Hippolyta erlassenes Gesetz. Sie schätzte den Wert allen Lebens. Tek schätzte ihren Magen.

Hippolyta lachte nur. »Wenn du kein Fleisch findest, das es wert ist, gegessen zu werden, dann trink mehr Wein.«

Tek hob ihr Glas, und sie stießen an, dann steckten sie die Köpfe zusammen und kicherten wie junge Mädchen. Diana kannte niemanden, der Hippolyta so zum Lachen brachte wie Tek. Sie hatten Seite an Seite in der sterblichen Welt gekämpft, regiert, gestritten, und Seite an Seite hatten sie beschlossen, der Welt der Menschen den Rücken zu kehren. Sie waren prota adelphis, die ersten Amazonen auf Themyscira, Schwestern, die alles teilten bis auf ihr Blut. Tek hasste Hippolyta nicht – Diana war sich ziemlich sicher, dass sie sie gar nicht hassen konnte –, sie hasste nur das, was sie getan hatte, als sie Diana erschuf. Hippolyta hatte aus dem Nichts ein Leben hervorgebracht. Ein aus der Erde von Themyscira geborenes Mädchen. Sie hatte eine Amazone erschaffen, wozu doch eigentlich nur die Götter in der Lage waren.

Als Diana noch ein Kind gewesen war, war sie einmal mitten in der Nacht aufgewacht und hatte gehört, wie die beiden sich stritten. Sie war aus dem Bett geschlüpft und barfuß über den kalten Marmor den Gang hinunter zum Iolanthenhof geschlichen.

Er war das Herzstück ihres Zuhauses, eine weitläufige, von eleganten Säulen gesäumte Terrasse, die über die darunterliegenden Gärten und die Stadt blickte. Der Palast war voller Gegenstände, die auf die Welt anspielten, die ihre Mutter vor der Insel gekannt hatte – ein goldener Kelch, ein flaches schwarzes, Kylix genanntes Trinkgefäß, das mit tanzenden Frauen bemalt war, ein Sattel aus weichem Filz –, Teile eines Puzzles, das Diana nie zu einem Ganzen zusammenzufügen vermocht hatte. Aber der Iolanthenhof barg keine Geheimnisse. Er verlief entlang der Westseite des Palasts und war zu drei Seiten hin offen, sodass immer Sonnenlicht hereinströmte und das sanfte Plätschern der Springbrunnen in den Gärten darunter zu hören war. Süß duftende Plumeria rankten sich um seine Säulen, und auf seiner Balustrade standen Töpfe mit Orangenbäumchen, in denen Bienen und Hummeln summten.

Diana und ihre Mutter nahmen ihre Mahlzeiten meist an einem langen Tisch ein, auf dem immer ein paar von Dianas Schulbüchern herumlagen und halb volle Gläser Wasser oder Wein, Schälchen mit Feigen oder eine Vase mit frisch geschnittenen Blumen standen. Hier hieß Hippolyta neue Amazonen auf Themyscira willkommen, nachdem sie der Reinigung unterzogen worden waren, und erklärte ihnen mit ruhiger, liebenswürdiger Stimme die Regeln der Insel.

Aber wenn sie mit Tek zusammen war, hörte Hippolyta auf, die würdevolle, gütige Königin zu sein. Sie war auch nicht mehr die Mutter, die Diana kannte; sie war eine andere, eine, die wild und unbekümmert war, eine junge Frau, die in ihrem Sessel lümmelte und prustende Geräusche machte, wenn sie lachte.

In jener Nacht lachte Hippolyta nicht. Sie ging auf der Terrasse auf und ab und ihre safranfarbene Seidenrobe wehte wie eine Kriegsfahne hinter ihr her.

»Sie ist ein Kind, Tek. An ihr ist nichts Gefährliches.«

»Sie ist eine Gefahr für unsere Art zu leben«, entgegnete Tek. Sie saß in ihrem Reitzeug auf einer Bank an der langen Tafel, die Ellbogen auf dem Tisch, die Beine von sich gestreckt. »Du kennst das Gesetz. Keine Uneingeweihten von draußen.«

»Sie ist keine Uneingeweihte. Sie ist ein kleines Mädchen. Sie wurde aus der Erde dieser Insel erschaffen, von meinen Händen geformt. Sie ist noch nicht einmal je draußen gewesen.«

»Es gibt Regeln, Hippolyta. Wir sind unsterblich. Uns ist es nicht bestimmt, schwanger zu werden, und die Insel ist denjenigen von uns vorbehalten, die die Gefahren der Welt der Menschen kennen, die wissen, was es bedeutet, gegen die endlose Flut sterblicher Gewalt zu kämpfen, und die sich entschieden haben, sich davon abzuwenden. Du hattest kein Recht, diese Entscheidung für Diana zu treffen.«

»Sie wird in einer Welt ohne Krieg aufwachsen. Sie wird sich in einem Land bewegen, auf dem nie Blut vergossen wurde.«

»Wie soll sie es da zu schätzen wissen? Die Götter haben so etwas nicht vorgesehen. Sie haben ihre Gesetze nicht ohne Grund erlassen und du hast sie untergraben.«

»Die Götter haben sie gesegnet! Ihr den Lebensodem geschenkt, dafür gesorgt, dass mein Blut durch ihre Adern fließt, ihr ihre Gaben verliehen.« Hippolyta setzte sich neben Tek. »Sei vernünftig. Glaubst du, es wäre meine Macht gewesen, die ihr das Leben geschenkt hat? Du weißt, dass niemand von uns über so eine Magie verfügt.«

Tek nahm Hippolytas Hand in ihre. Wie sie so dasaßen, die Hände ineinander verschränkt, sahen sie aus, als würden sie einen Pakt schließen, als würden sie heimlich einen wunderbaren Plan aushecken.

»Hippolyta«, sagte Tek sanft, »seit wann gewähren die Götter ein solches Geschenk, ohne einen Preis dafür zu verlangen? Es gibt immer ein Risiko, immer einen Preis, auch wenn wir ihn noch nicht kennen.«

»Und was möchtest du, dass ich tue?«

»Ich weiß es nicht.« Tek stand auf, stützte die Hände auf die Balustrade und blickte auf die Stadt und das Meer hinaus. Diana erinnerte sich, wie überrascht sie gewesen war, dass noch so viele Lichter in den Häusern darunter brannten, als wäre dies die festgelegte Stunde, zu der sich Erwachsene stritten. »Du hast uns in eine ungute Situation gebracht. Es wird eine Rechnung dafür geben, Hippolyta, und alles nur, damit du etwas hast, das du dein Eigen nennen kannst.«

»Sie gehört zu uns, Tek. Zu uns allen.« Hippolyta ging zu ihr und legte ihr eine Hand auf den Arm, und für einen Moment glaubte Diana, dass sie das Streitgespräch beenden würden, aber Tek schüttelte sie ab.

»Du hast die Entscheidung getroffen. Beantworte dir die Frage, was du tun sollst, selbst, Hoheit – aber den Preis dafür werden wir alle bezahlen.«

Als Diana jetzt beobachtete, wie sich Tek und ihre Mutter unterhielten, war es, als hätten dieser Streit und all die anderen, die gefolgt waren, keine Bedeutung, als wäre Teks beißender Spott tatsächlich nichts weiter als liebevolle Neckerei. Hippolyta hatte Teks Verhalten, ihre kühle Distanziertheit gegenüber Diana, immer abgetan und behauptet, dass sie schon zur Einsicht kommen würde, wenn die Jahre vergingen und sich zeigte, dass Themyscira von keiner Katastrophe heimgesucht wurde. Aber stattdessen war es immer nur schlimmer geworden. Diana war fast siebzehn, und das Einzige, was sich verändert zu haben schien, war, dass sie ein noch größeres Ziel für Teks Angriffe darstellte.

Dianas Blick wanderte zur Sonnenuhr in der Mitte des Gartens. Alia war schon seit fast drei Stunden allein in der Höhle. Diana hatte keine Zeit, sich wegen Tek Sorgen zu machen. Sie musste sich überlegen, wie sie an ein Boot kam.

Als könnte sie Dianas Gedanken lesen, sagte Tek: »Hast du noch eine Verabredung, Prinzessin?« Ihre Augen waren leicht verengt, ihr Blick prüfend. Tek sah zu viel. Das war wahrscheinlich der Grund dafür, warum sie so eine großartige Anführerin war.

»Nicht, dass ich wüsste«, antwortete Diana freundlich. »Man könnte fast den Eindruck gewinnen, du wolltest mich loswerden.«

»Wie kommst du denn darauf?«

»Genug.« Hippolyta hob kurz die Hand, als könnte sie die Zwietracht einfach fortwischen. Und tatsächlich begannen in diesem Moment die Musikerinnen zu spielen und die Festtafel füllte sich mit Liedern und Lachen.

Diana stocherte in ihrem Essen herum und strengte sich an, fröhlich zu wirken, während die Sonne immer weiter westwärts wanderte. Sie konnte es nicht riskieren, die Tafel als Erste zu verlassen und damit den Anschein zu erwecken, sie würde sich über ihre Niederlage grämen. Schließlich stand Rani auf und streckte sich.

»Wer hat Lust, zum Strand runterzulaufen?«, fragte sie. Dann hielt sie die rote Seidenfahne hoch und rief: »Fangt mich doch!«

Eiliges Stühlerücken ertönte, als die Amazonen rufend und lachend von ihren Plätzen aufsprangen, um Rani zum Strand hinunter zu folgen, bevor die nächsten Spiele begannen. Diana nutzte die Gelegenheit, um sich zu einem der Säulengänge zu stehlen, wo Maeve wartete. Sie trug eine kurze dunkelgrüne Tunika aus Knautschsamt, die kaum als Kleid durchging, und dazu bloß dünne Ledersandalen und ein Band aus hellgrünen Perlen, das in ihre roten Haare geflochten war.

»Ich glaube, du wirst deine Hosen vermissen«, sagte Diana, als sich Maeve bei ihr einhakte und sie gemeinsam in Richtung Palast schlenderten.

»Es gibt zwei Dinge, die ich an diesem Ort am meisten liebe – kein Regen und keine Besitztümer. Heilige Mutter aller guten Dinge, ich dachte, dieses Essen würde nie zu Ende gehen.«

»Ich weiß. Ich habe Tek gegenübergesessen.«

»War sie schrecklich?«

»Nicht mehr als sonst. Ich glaube, sie hat sich Mutter und Rani zuliebe zurückgehalten.«

»Es ist aber auch schwer, im Beisein von Rani spitzzüngig zu sein. Sie gibt einem immer das Gefühl, dass man seine Zeit besser damit verbringen sollte, an sich selbst zu arbeiten.«

»Oder ihr Profil auf einer Münze zu verewigen.« Sie gingen einen mit dichten Weinranken bewachsenen Säulengang entlang. »Maeve«, sagte Diana so beiläufig wie möglich, »weißt du, ob der Rat in nächster Zeit irgendeine Mission am Horizont geplant hat?«

»Fang nicht wieder damit an.«

»Es war nur eine Frage.«

»Selbst wenn es so wäre, weißt du genau, dass deine Mutter dich niemals ziehen lassen würde.«

»Sie kann mich nicht für immer hier festhalten.«

»Doch, genau das kann sie. Sie ist die Königin, schon vergessen?«

Diana machte ein finsteres Gesicht, aber Maeve redete einfach weiter.

»Ihr wird jede Entschuldigung recht sein, um dich hierzubehalten, und du hast ihr heute eine sehr gute geliefert. Was ist passiert? Was ist schiefgelaufen?«

Diana zögerte. Sie wollte Maeve nicht belügen. Sie wollte niemanden belügen. Aber wenn sie dieses Geheimnis mit ihr teilte, wäre Maeve gezwungen, Dianas Vergehen entweder zu melden oder es für sich zu behalten und selbst die Verbannung zu riskieren.

»Da waren Felsbrocken, die die nördliche Küstenstraße blockiert haben«, sagte Diana. »Wahrscheinlich ein Erdrutsch.«

Maeve runzelte die Stirn. »Ein Erdrutsch? Glaubst du, jemand kannte deine Route?«

»Du willst damit doch nicht etwa andeuten, dass mich jemand sabotiert hat? Tek würde nie …«

»Nein?«

Nein, dachte Diana, sagte aber nichts. Tek glaubt nicht, dass sie mich sabotieren muss. Sie glaubt, dass ich es auch ganz allein schaffe, zu versagen. Und sie hatte bewiesen, dass Tek damit recht hatte.

»Komm.« Maeve drückte Dianas Schulter. »Es wird noch andere Wettläufe geben und …«

Plötzlich klammerte sie sich an Dianas Arm fest und taumelte.

»Maeve!«, rief Diana. Maeves Augen rollten in die Höhlen zurück und sie sackte in die Knie. Diana schlang einen Arm um ihre Taille und stützte sie. Die Haut ihrer Freundin fühlte sich falsch an. Viel zu heiß. »Was ist mit dir?«

»Ich … ich weiß es nicht.« Maeves Atem ging stoßweise, dann krümmte sie sich und wimmerte leise auf. Nur eine Sekunde später spürte Diana das Echo von Maeves Schmerz. Amazonen waren durch ihr Blut miteinander verbunden, auch Diana, durch deren Adern das Blut ihrer Mutter floss. Spürte eine von ihnen einen Schmerz, spürten ihn alle.

Die ersten Frauen kamen bereits mit Tek an der Spitze auf sie zugelaufen.

»Was ist passiert?«, fragte Tek und half Diana, Maeve aufzurichten.

»Nichts!«, sagte Diana verzweifelt. »Wir haben uns bloß unterhalten und dann ist sie …«

»Bei den Höllenhunden«, fluchte Tek. »Sie ist glühend heiß.«

»Eine Infektion?«, fragte Thyra.

Diana schüttelte den Kopf. »Sie hat nirgendwo eine Wunde.«

»Vielleicht etwas, das sie gegessen hat?«, meinte Otrera.

Tek schnaubte. »Beim Festmahl? Sei nicht albern. Maeve, hast du heute nach Nahrung gesucht? Hast du irgendetwas im Wald gegessen? Pilze? Beeren?«

Maeve schüttelte den Kopf. Ein krampfhaftes Zucken ging durch ihren Körper und sie schluchzte schwach auf.