Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

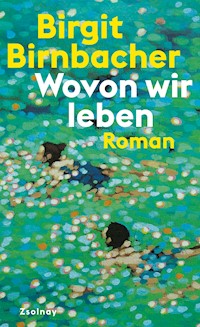

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein literarischer Roman über die brennenden Themen der Gegenwart: Das neue Buch der Bachmannpreisträgerin Birgit Birnbacher

Birgit Birnbacher, der Meisterin der „unpathetischen Empathie“ (Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau), gelingt es, die Frage, wie und wovon wir leben wollen, in einer packenden und poetischen Sprache zu stellen.

Ein einziger Fehler katapultiert Julia aus ihrem Job als Krankenschwester zurück in ihr altes Leben im Dorf. Dort scheint alles noch schlimmer: Die Fabrik, in der das halbe Dorf gearbeitet hat, existiert nicht mehr. Der Vater ist in einem bedenklichen Zustand, die Mutter hat ihn und den kranken Bruder nach Jahren des Aufopferns zurückgelassen und einen Neuanfang gewagt. Als Julia Oskar kennenlernt, der sich im Dorf von einem Herzinfarkt erholt, ist sie zunächst neidisch. Oskar hat eine Art Grundeinkommen für ein Jahr gewonnen und schmiedet Pläne. Doch was darf sich Julia für ihre Zukunft denken?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Birgit Birnbacher, der Meisterin der »unpathetischen Empathie« (Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau), gelingt es, die Frage, wie und wovon wir leben wollen, in einer packenden und poetischen Sprache zu stellen.Ein einziger Fehler katapultiert Julia aus ihrem Job als Krankenschwester zurück in ihr altes Leben im Dorf. Dort scheint alles noch schlimmer: Die Fabrik, in der das halbe Dorf gearbeitet hat, existiert nicht mehr. Der Vater ist in einem bedenklichen Zustand, die Mutter hat ihn und den kranken Bruder nach Jahren des Aufopferns zurückgelassen und einen Neuanfang gewagt. Als Julia Oskar kennenlernt, der sich im Dorf von einem Herzinfarkt erholt, ist sie zunächst neidisch. Oskar hat eine Art Grundeinkommen für ein Jahr gewonnen und schmiedet Pläne. Doch was darf sich Julia für ihre Zukunft denken?

Birgit Birnbacher

Wovon wir leben

Roman

Paul Zsolnay Verlag

How happy the lover,

how easy his chain.

John Dryden

1

Wird Zeit, dass das Jahr zu Ende geht. Wenigstens eines habe ich gelernt: die vollständige Atmung. Immer mehr aus als ein. Ziemlich einfach zu merken: immer mehr geben als nehmen. Hier, vor dem Eingangsbereich im Krankenhaus, ist es für einen Augenblick ungewohnt still. In der Kapuze meiner Winterjacke knistern Schneeflocken. Kurz bleibe ich auf dem Weg zum Gebäude hin stehen. Unter meinen Schuhen knirscht der Kies. Einen Moment noch so tun, als wäre nichts. Ich schaue die Fassade hinauf zur Station, die mein Arbeitsplatz gewesen ist, zu der ich gleich ein letztes Mal hinauffahren werde, um meine Sachen zu holen. Hier stehe ich nun und rühre mich nicht. Atme ein und aus. Vollständige Atmung. Ich konnte ein Leben lang Asthmatikerin sein, ohne zu wissen, was das ist.

Aus einem der Bodengitter des Kellers steigt ein Schwall Industriesauberkeit herauf, frische Wäsche. Der Duft verfliegt so schnell, wie dort unten das Licht ausgeht. Müde, wie ich bin, denke ich für einen kurzen Moment, dass das gute Arbeit ist: ein weißes Tuch und der Auftrag, es zu waschen und zu falten. Aber ich bin alt genug, um zu wissen, niemand wäscht einfach ein Tuch. Bevor ein Tuch wie dieses sauber wird, kleben Blut und Scheiße daran, und die Chemie bringt einen um.

Ich spüre, dass meine Kapuze sich langsam mit Schnee füllt. Gleich wird mir ein Tropfen ins Genick rinnen. Dort unten hat jemand für heute seinen Dienst beendet, ich beende meinen hier oben für immer. Der da unten wird morgen wiederkommen, aber was tue ich, an meinem ersten Tag, wenn ich arbeitslos bin, wenn sie mich nach Ablauf des Krankenstands kündigen? Diese Atelektasen gleichen einer Vollzeitbeschäftigung: Steroidsprays, Tabletten, Entkrampfungsmittel, inhalieren und immer wieder inhalieren. Vierzehntägige Kontrolle. Alles wegen ein paar unbelüfteter Bereiche in der Lunge. Ich habe immer schon schlecht Luft gekriegt, aber nach dem letzten Asthmaanfall wurde es seltsam eng, als habe der Vorfall in der Arbeit mitgespielt. »Alles kann man nicht auf die Organe schieben«, hat die Lungenärztin gesagt, und sie hat natürlich recht, den Rest schiebe ich aufs Krankenhaus. Solange ich krank bin, ist die Kündigung rechtswidrig. Aber sie warten nur darauf, so steht es im Brief der Personalabteilung: Die Kündigung erfolgt auf die Gesundschreibung, prompt. Noch habe ich durch die Krankheit gut zu tun. So viel ändert sich also nicht. Zuerst waren die anderen krank, jetzt bin ich es halt selbst. Arbeit ist Arbeit, aber das stimmt natürlich nicht. Wenn Arbeit einfach Arbeit wäre, wäre Auszeit zum Beispiel Auszeit. Aber Auszeit zählt auch nur, wenn die Arbeit die Arbeit bleibt. Und Krankheit nur, wenn Genesung naht. Wenigstens da gehöre ich zu den Glücklichen, die Glücklichen unter den Arbeitslosen sind so krank, dass die Krankheit die Arbeit ablöst. Den weniger Glücklichen fehlt nicht einmal was.

Viele Jahre habe ich mir eingeredet, dass ich gern Krankenschwester bin.

»Für mich wäre das nichts«, habe ich oft gehört. Viele haben immer wieder gesagt, dass sie eine solche Arbeit nicht machen könnten, und mit können war natürlich wollen gemeint.

»Zu Hause« im Innergebirg, das von der Stadt kilometermäßig bloß eine Autostunde entfernt gewesen wäre, zugleich aber durch ein Bergmassiv und vier Tunnel abgetrennt ist, habe ich lange nicht davon geträumt, eines Tages in der Stadt zu leben. Träumen stand nicht auf dem Plan. Irgendetwas werden stand auf dem Plan, und ginge es nach den Eltern, wäre ich damals, nach dem Absolvieren der Pflichtschule und der Bürolehre im Autohaus, bereits genug »geworden«. Man muss zufrieden sein.

In der Region Innergebirg gab es drei große Arbeitgeber: die Kissinger-Schokoladenfabrik im flussabwärts gelegenen Schwarzbach, ein kleiner, schattiger Eisenbahnerort am Fuße des schattenwerfenden Heukarecks, in dessen Bahnhofstraße damals die erste traurige Dönerbude im gesamten Gebiet aufsperrte. Die Dönerbude kam mir als Kind wie ein Gruß aus der großen weiten Welt vor. In der Kissinger-Fabrik, die alle immer nur die Firma nannten, war der Vater sein ganzes Leben lang als Arbeiter beschäftigt.

Der zweite große Arbeitgeber war die Aluminiumfabrik, die sich etwa eine halbe Bundesstraßenstunde entfernt, in dem Ort Blendt, befand. Obwohl der Großvater über unseren Heimatort Hofmark, vor allem über die Grafen, denen »alles gehörte«, was wir sahen, »der See und der Wald und das Schloss und die Luft«, die wir atmeten, häufig abschätzig redete, redete er über Blendt, das er für gewöhnlich nur das »Drinnen hinter dem Puff« nannte, noch viel abschätziger. Das kam daher, dass er die Arbeit an der Aluminiumschmelze hasste, und eigentlich immer lieber Tischler geworden wäre, was paradoxerweise aber nicht dazu führte, dass er später zu seinem Schwiegersohn in die Werkstatt gegangen wäre, wenn dieser Tischlerarbeiten machte, die er sich selbst beibrachte. Eher verachtete er den Schwiegersohn dafür, oder er beneidete ihn, jedenfalls fügte etwas an der Holzarbeit meines Vaters meinem Großvater Schmerzen zu, doch es blieb im Unklaren für mich, welchen Ursprungs sie gewesen sind.

Bleibt also noch der dritte Arbeitgeber, das Unfallkrankenhaus, das aufgrund der Nähe zu den Schigebieten immer gut ausgelastet war, dessen Hubschrauberlandungen auf dem Dach sommers wie winters zur Geräuschkulisse meiner Kindheit gehört hatten. Das Krankenhaus war, wie es immer hieß, »Arbeitgeber für hunderte Menschen in der Region«. Vor allem Frauen ergriffen die Berufe der angelernten »Stockmädchen«, Pflegehelferinnen oder Krankenschwestern, und sie alle wurden geachtet, immerhin hatten sie es mit Ärzten zu tun.

Der Schwesternberuf war für mich trotzdem immer mehr als die geeignetste aller Möglichkeiten, auch wenn diese gering waren. Weil das Fortgehen aus dem Innergebirg so negativ behaftet war, traute ich mich nicht sofort, daran zu denken. Weg gingen nur die Studierten, die sich etwas darauf einbildeten, studiert zu haben, die sich zu gut vorkamen, um zurückzukehren.

Vorerst blieb ich und wurde Schwester, und der Schwesternberuf bediente wohl manche Neigung in mir, von der ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie habe. Vom Großvater, der, abgesehen von seinem Zorn auf die Besseren und die Großkopferten, jede zertretene Schnecke aufgehoben und zu retten versucht hatte, erbte ich die Hinwendung zur Kreatur, und kam dieser später im Schwesternberuf nach, indem ich gern für andere da war, wenn sie weinten oder Schmerzen hatten, weil ich es konnte, weil ich es ernst meinte. Als ich von der Gelegenheit zum Wechsel in die interne Abteilung der Landesklinik erfuhr, zögerte ich zuerst, aber innerhalb von drei Tagen entschied ich mich, bewarb mich um die Stelle in der Stadt und bekam die Zusage. Kurz darauf wohnte ich nicht mehr im Innergebirg, ich verließ die Gegend, deren Gewicht auf meiner Brust ich erst bemerkte, als ich woanders war.

Ich liebte die kleine Stadt. Ich liebte das Fahrradfahren über die Staatsbrücke, den Wind im Haar, die Musik in den Ohren, ich liebte die Schauspielstudenten und die Tanztheaterproben im Freien, ich liebte die Kleidung der Menschen und die Klavierklänge aus den offenen Fenstern der WG-Zimmer. Ich liebte die Parks und die Bänke, die knutschenden Paare und all die Bars und Kneipen und Lokale. Ich verliebte mich, ich knutschte, ich ging in Kneipen, ich lernte Menschen kennen, die ganz anders waren als alle, die ich kannte: Regieassistenten, Immobilienmakler, Museumsaufseher. Weil die Stadt so klein war, kamen immer und überall Freunde von Freunden dazu. Ich fühlte mich am Leben, atmete auf.

Der Vater sagte schon früher nie besonders viel zu meiner Berufswahl, außer, dass das Krankenhaus ein sicherer Arbeitsplatz sei. Wenn er auch nicht verstanden hat, wieso ich nach der Lehre noch etwas lernen wollte, musste er sich für meinen Beruf wenigstens weder genieren, noch musste er damit hausieren gehen und Applaus einholen, wie zum Beispiel der Vater meiner Schulfreundin Bea das tat, der es nicht lassen konnte, jedem unter die Nase zu reiben, dass Bea jetzt Architektin sei. Seitens des Vaters war das keine Ignoranz, es war wahrscheinlich Zufriedenheit. Ich glaube, der Vater fand, dafür, dass ich eine Frau bin, habe ich alles herausgeholt.

Vielleicht lag das auch daran, dass meine gesamte Kindheit unter dem Zeichen vom Ende der Fabrik stand, so wie auch meine Jugend und das Älterwerden des Vaters unter dem Zeichen vom Ende der Fabrik standen. Seit ich mich erinnern kann, wurde das Ende der Herstellung der Schokoladenbrezeln und des Waffelbruchs und der weißen Zuckerstangen mit den blauen, roten und grünen Spirallinien ausgerufen und beklagt. Seit ich denken kann, kam der Vater von der Arbeit an der zweiten Pressmaschine nach Hause und sagte, jetzt ist es dann aus, oder, diesmal ist es wirklich aus. Jahre- und jahrzehntelang war es immer, die ganze Zeit, aus.

Oft redete er darüber, was er alles verlieren würde, wäre es nur erst mit der »Firma« vorbei: den Sportverein und die Sportvereinssitzungen, den Donnerstagsstammtisch, die Freundschaft zu diesem und jenem, die Freundschaft zum Betriebsarzt, die ihm so wichtig war. Die Gründe dafür begriff ich erst mit den Jahren. Der Betriebsarzt war der Arzt unserer gesamten Familie, der Arzt, der mir und dem Bruder die ersten Schluckimpfungen auf Zuckerstücken verabreicht hatte, und er war auch jener Arzt, der damals, vor über dreißig Jahren, auf ein Attest schrieb, der Bruder habe nur ein einfaches Fieber.

Der Bruder hatte kein einfaches Fieber, der Bruder hatte eine ernstzunehmende Gehirnhautentzündung, und der Vater hätte in dieser Nacht, als Mutter, die keinen Führerschein gehabt hat, flehte, er möge den Buben zusammenpacken und ins Krankenhaus fahren, etwas unternehmen müssen. Der Vater aber unternahm nichts.

Später verdichteten sich die Hinweise, dass dem Bruder vielleicht nichts geblieben wäre, hätte der Vater ihn sofort zusammengepackt. Im Attest des Betriebsarztes aber, auf das der Vater sich wieder und wieder bezog, sah er so etwas wie einen Freispruch, sodass der Betriebsarzt mit der Zeit, als immer deutlicher wurde, dass der Bruder nicht mehr normal würde, bald viel mehr als ein Betriebsarzt geworden war, eine Ausrede, eine Läuterung, ein Alibi, und weil man das so alles nicht sagen durfte, sagte man Freund.

Den Betriebsarzt also würde er verlieren, und unsere Familie seine aufopferungsvolle Fürsorge. Jedes Mal, wenn er darüber sprach, sahen Mutter und ich einander nur stillschweigend an. Wenn der Vater über das Ende der Firma schwadronierte, durfte sowieso niemand dazwischenreden.

Sein Ende mit der Firma führte der Vater dann aber selbst herbei, indem er im Zuge einer der vielen Einsparungsmaßnahmen, in einem Anfall von Existenzangst und Gier, einen, auf den ersten Blick verlockenden, Deal zur früheren Pensionierung annahm. Diesen Deal, der nichts anderes als das Loswerden zu teuer gewordener Arbeitskräfte war, fand er so verlockend, dass er für den Augenblick vergaß, was ein Arbeiter ohne seine Arbeit, was er ohne diese Firma war.

Nicht ohne Grund fällt mir bei meinem letzten Gang ins Krankenhaus der Vater ein. Für den Vater war das Verlieren der Arbeit das Schlimmste, was ihm widerfahren ist. Nach seiner Pensionierung fiel er in sich zusammen. Er kapierte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er vermisste nicht nur die Kollegen, er vermisste auch seinen Platz an der zweiten Pressmaschine, und die Maschine selbst, von der ich mir vorstelle, wie sie ihm dampfend und klackend den Takt eines Tagesablaufs vorgegeben hat. Früher, wenn der Vater aus der Firma gekommen war, roch er nach Waffelbruch, nach sonnentrockenem Karton. Später vermisste er den Geruch seiner Halle, ohne ihn war er nicht mehr derselbe.

»Ein sicherer Arbeitsplatz« war das Einzige gewesen, was dem Vater zu meiner Arbeit je eingefallen ist. Wie werde ich ihm beibringen, dass ich es trotzdem geschafft habe, ihn loszuwerden?

Die Eltern haben mich nie gefragt, warum ich Krankenschwester werden wollte. Sie haben gesagt: »War es im Autohaus nicht schön? Du hast doch immer gesagt, du magst das Autohaus.«

Dabei war ich bloß fünfzehn gewesen und wollte unbedingt weg von der Schule. Ich wusste von Mutters jungmädchenhaften Stewardessenträumen, die sie so früh wieder aufgegeben hat. Ich wusste, dass sie damals, zum achtzehnten Geburtstag, von ihren Eltern das rote Lederköfferchen geschenkt bekommen hatte, mit dem sie eigentlich in die große weite Welt hätte aufbrechen sollen, nach Wien, und Flugbegleiterin werden. Die Ausbildung brach sie dann aber ab, weil sie sich im Heimaturlaub im Sommer in einen aus der Aluminiumfabrik verliebte und solange diese Bindung hielt, was freilich nicht sehr lange war, lieber zurückkam nach Hofmark. Dann jobbte sie mal hier, mal da, als Dekorateurin oder als Stubenmädchen in den Wintersporthotels, bis sie ein paar Jahre später den Vater kennenlernte und bald einmal mit mir schwanger war. Ich wusste das alles, wusste von den Stewardessenträumen und den Wunden, die sie ab und zu in ihr aufrissen, wenn sie wieder einmal damit haderte, nichts gelernt zu haben, nichts zu können, nicht einmal Auto fahren.

Aber ich war fünfzehn, und als sie mich fragten: »Wofür interessierst du dich?«, wollte ich nicht Friseur oder Kindergarten sagen. Bestimmt wollte ich sie auch ärgern, als ich sagte: »Für Autos«, und so rechnete ich nicht damit, dass sie sagten: »Dann lernst du Büro im Autohaus.«

Damals hatte sich bereits herausgestellt, dass mein Bruder David unbrauchbar sein würde, untauglich für die Schule und die Arbeit. Nach der Gehirnhautentzündung musste er zweimal lange ins Krankenhaus und kam direkt danach in ein Sanatorium. Wir ahnten nicht, dass es für immer sein würde, wir dachten — nein, ich dachte gar nichts. Ich schaute nur aus dem Autofenster und hielt es für eine vorübergehende Lösung, bis er wieder selbst aufs Klo gehen und allein essen können und aufhören würde, komische Dinge zu tun, andauernd auf und ab zu wippen oder aus unerfindlichen Gründen einfach zu schreien, auch wenn weit und breit nichts geschah. Doch er hörte nicht auf, nie wieder, nur wussten wir das damals noch nicht.

Ich habe mich oft gefragt, wie schlimm die Sache mit David für die Eltern war. In ihren Gesichtern konnte ich es nicht sehen, und ihren Gesprächen war es nicht zu entnehmen. Als ich in die Lehre kam und gegen alles und jeden protestierte, machte der Vater manchmal den Witz, dass in Wirklichkeit mein Hirn das entzündete sei, und Mutter biss die Lippen zusammen, bis sie faltig und furchig waren. Im Stillschweigen faltete sich nach und nach ihr schönes Gesicht zusammen. Aber sie musste schweigen, denn der Vater hasste das Weinen. Ging es nach dem Vater, durfte niemand weinen in dem Haus, das Mutters Eltern nach dem Krieg gebaut hatten, für das der Großvater in der Aluminiumfabrik gearbeitet hat. Der Einzige, der sich das mit dem Weinen nicht anschaffen ließ, war der Großvater. Vielleicht weinte er deswegen bei jeder Gelegenheit. Er weinte, wenn ihm jemand etwas schenkte, bei der Enthüllung des Denkmals für die Hofmarker Deserteure weinte er, und wenn sonst niemand dabei war, wenn er sich anzog und ich ihm mit den Kinderfingern in den Schulterdurchschuss fuhr, weinte er auch. Als ich ihn fragte, warum, zögerte er. Dann sagte er: »Weil du so schön bist.« Ich wusste nie, ob der Großvater in diesem Moment gelogen oder die Wahrheit gesagt hat, aber damals begann ich zu ahnen, dass beides zugleich möglich war.

Nur ein einziges Mal brach es aus Mutter heraus, es war während eines Streits, den wir bei einem meiner selten gewordenen Besuche hatten, als ich längst in der Stadt lebte. Er begann beiläufig, mit einer kleinen Gereiztheit meinerseits, auf die wiederum sie gereizt reagierte, bis ich sagte, ich müsse los, ich hätte schließlich morgen Dienst im Krankenhaus.

»Krankenhaus«, sie sagte das Wort wie mit einer Zange aufgehoben, »immer dieses Krankenhaus. Und wann lebst du, fährst fort, tust was Schönes?« Ausgerechnet sie musste das sagen, die nie fortfuhr, lebte, etwas Schönes tat. Aber das sagte ich nicht, oder zumindest nicht so. Dann ergab ein Wort das andere, bis sie irgendwann über den Tisch schrie, als ich schon in der Tür stand, sie habe sich für mich halt einmal etwas Besseres gewünscht, als anderen den Hintern abzuwischen, und dass sie einfach nicht verstehe, wie ich mich freiwillig, freiwillig und ohne Not, für »so etwas« entscheiden habe können. Wo ich alles hätte tun können, ja jetzt noch tun könnte. Wo ich nicht einmal einen Mann habe, geschweige denn Kinder! Wo doch nichts mich hielt. Dann sank sie in sich zusammen und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und schaute auf die Tischplatte und schüttelte lange den Kopf. Über meine vergeudete Freiheit blieb Mutter untröstlich.

2

Ich muss in den vierten Stock, Interne. Zwölf Jahre lang war das meine Station.

Ich stelle mir vor, wie es wäre, der Aufforderung der Frau aus dem Personalbüro nicht nachzukommen. Meine Sachen nicht abzuholen, meinen Dienstausweis nicht abzugeben, meine restlichen Schlüssel und Karten nicht, wie sie in ihrem näselnd distanzierten Beamtenton vorgetragen hat, »im Stationspostkasten zu hinterlegen«.

Aber ich ziehe das jetzt durch, gehe hinein, warte auf den Aufzug und schaue nicht nach links oder rechts. Heute ist Sonntag. Johannes hat am Sonntag fast nie Dienst, Sonntage sind für Frau und Kinder reserviert. Auch Gerlinde hat keinen Dienst. Ich fürchte, dass ich Gerlinde als Freundin verlieren werde, wenn ich jetzt gehe. Eine Freundschaft, die darauf basiert, dass beide im selben Boot sitzen, beide gleich müde sind, beide gleich allein. Wenn ich überhaupt ausgegangen bin in letzter Zeit, dann mit Gerlinde ins Kino oder ins Restaurant.

Gerlinde war geschockt, als sie erfahren hat, dass die Pflegedirektorin mich nach dem Krankenstand kündigen will. »Hätte nie gedacht, dass die das machen«, hat sie mir per SMS geschrieben, und: »Vielleicht kann man da noch Gespräche führen.«

Und immer diese Ungewissheit. Dass ich nicht weiß, wie es sein wird, ohne Arbeit zu sein. Ich habe Erspartes, für ein paar Monate reicht das. Aber das Krankengeld wird immer weniger, je länger ich im Krankenstand bin, und das Arbeitslosengeld wird erst recht wenig sein. Unter normalen Umständen wäre das alles nicht so schlimm. Such ich mir eben eine Arbeit, findet doch jeder irgendwas. Mit meiner Lunge aber geht das derzeit nicht. Die Personalwohnung vom Krankenhaus muss ich räumen, sobald mein Dienstverhältnis endet. Einen Umzug in eine normale Mietwohnung, so wie der Markt derzeit aussieht, schaffe ich finanziell noch gerade so, kräftemäßig aber beim besten Willen nicht.

Als ich allein im Aufzug stehe, tropft Wasser von meiner Jacke. Diese Winterjacke habe ich erst vor wenigen Wochen gekauft. Da hatte ich noch vor, vielleicht wirklich wieder mit dem Schifahren anzufangen. Johannes fährt Schi, vielleicht hätten wir uns einen Tag herausgeschlagen. Jetzt brauche ich diese Jacke nicht mehr. Nicht nur, dass Sport in der kalten Luft unmöglich für mich ist. Wer keine Arbeit hat, hat auch keine Freizeit.

Es ärgert mich, wie die Lunge pfeift. Ich wünschte, ich könnte still sein, still atmen, nicht wie ein nervöses Tier, aber sobald die Atmung einmal krampft, funktioniert das nicht. Das ist kein leichter Gang, und ich versuche, geduldig mit mir zu sein. Wenn ich erst hier raus bin, bekomme ich auch wieder Luft. Ein Aufzug ist kein guter Ort für Lungenkranke. Und dann noch mein Spiegelbild. Meine Haare wissen schon, dass ich arbeitslos bin, denke ich, als ich im Lift das Gesicht betrachte, das mir dort entgegenschaut.

Oben ziehe ich die Karte durch den Schlitz, die dumme Erleichterung darüber, dass noch einmal das grüne Licht aufleuchtet und die Tür ein letztes Mal aufgeht. Die Gemeinschaftsgarderobe vor den Einzelumkleiden ist leer. Es riecht nach Gummisohlen und Jod. Kurz bilde ich mir ein, dass es auch nach Johannes riecht. Ich schaue hinüber zur blaugrauen Front seines Spinds, 410, nicht weit von meinem. So hat das damals angefangen. Familienfoto hat er keines im Spind gehabt, nur diese Postkarte mit dem auffällig gelben, südafrikanischen Maskenweber. »Schöner Vogel«, habe ich im Vorbeigehen gesagt. Was für ein bescheuerter Satz, nicht mehr daran denken.

Mit einem Ruck drehe ich jetzt den Schlüssel herum und reiße die Tür meines Spinds auf. Schnell alles in den Rucksack hineinstopfen, die Karte mit dem Vogel auch. Mein Dienstgewand, den weißen Kasack, die Hose, Reservegarnitur. Die Klemmen und das Desinfektionsmittel, den Stauschlauch, die Schere und die Kulis wische ich auf einmal von der Ablage, alles in den Bauch des Rucksacks hinein. Das sortiere ich später, oder stopfe es einfach in den Müll.

»Ein südafrikanischer Maskenweber«, hat Johannes geantwortet. Arzt erklärt Krankenschwester die Welt, das war der Ton, den die Stimmgabel angeschlagen hat, und so ist es im Grunde immer geblieben. Auch als die Dinge kompliziert wurden, weil er auf einmal mehr wollte, mehr Zeit, mehr Treffen, mehr Nähe, andere Treffen, mitten und im Rest der Welt, und ganz verrückt geworden ist in seiner Gier.

Alle anderen Zettel, Notizen und Postkarten, die ich auf die Innenseite der Tür geklebt habe, Mutters neue Handynummer, die sie mir geschickt hat, Gerlindes »Hand an der Wand«, die sie mir »zum Anlehnen« geschenkt hat, reiße ich herunter. Zurück bleiben nur Ecken mit Tixostreifen. Der Maskenweber ist im Rucksack schon ganz unten.

»Der ist bekannt für seine kunstvollen Nester«, hat Johannes damals erklärt, als wäre er ein Ornithologe. »Schau dir das an, wie er dieses Nest macht, ein Kunstwerk.«

Was geht mich dieser Vogel an, hätte ich denken müssen, wäre ich bei Verstand gewesen, und sagen sollen: »Ich verstehe überhaupt nichts von Vögeln.« Und wäre er bei Vernunft gewesen, hätte er zugegeben: »Ich habe überhaupt keine Ahnung von Nestern.« Dass er trotzdem über sie referiert hat, kam mir nicht im Geringsten eigenartig vor.

Eigentlich tut er mir leid. Wie er sich gesehnt hat danach, verliebt zu sein, wie er mehr wollte, als er fühlte, und glaubte, sich diesen Zustand zurechtficken zu können. Wie er glaubte, er fühlt es, wenn er es nur gierig genug will: Ich habe gar nicht gemerkt, wie traurig das ist.

»Der webt und webt, sein ganzes Leben lang, und wenn er fertig ist, zerstört er das Nest und fängt wieder von vorne an«, lachte er. »Dabei braucht er die gar nicht, die Nester. Der braucht vielleicht eines oder zwei, den Rest seiner Zeit webt er umsonst«, sagte er in einem Ton, als wäre der Maskenweber ein ziemlich vertrotteltes Tier.

»Vielleicht hat er zu viel Energie«, habe ich gesagt, unbedacht, und ihn angeschaut, dass er rot geworden ist. Energie hat ihn in Verlegenheit gebracht, und mich hat das auch noch gerührt.

Vor ein paar Monaten, zu meinem Geburtstag, hat er dann kühn die Adresse eines armenischen Restaurants auf einen Zettel geschrieben und mir den Zettel auf den Spind geklebt. In diesem Restaurant wollte er mich, allen Risikos zum Trotz, treffen. Obwohl ich gesagt habe, er spinnt, habe ich mir eben auch gedacht, er muss es selber wissen. Und dort hat er mir dann auch gesagt, dass Marie noch ein Kind bekommt.

»Marie bekommt noch ein Kind«, hat er gesagt, erstens, als würde ich seine Frau kennen, und zweitens, als wäre das allein ihre Angelegenheit und er nur der Überbringer einer Nachricht.

Noch eines, dachte ich, wo sie doch schon zwei haben, wo doch eines eigentlich schon viel ist, aber als Kinderlose hütete ich mich davor, eine Reaktion zu zeigen. Gerechnet hatte ich ja eher mit einem Geburtstagsgeschenk oder schlimmstenfalls mit einem Überraschungsdessert. Geworden ist es die Nachricht, dass Johannes sich in Zukunft wahrscheinlich etwas schwerer Zeit nehmen kann.

Beim Armenier sehe ich mich jetzt noch sitzen, während ich die schweren Arbeitsschuhe, so ein Turn-Sicherheitsschuh-Hybrid, die Gerlinde mir eingeredet hat, fest auf den Maskenweber und die anderen Sachen oben draufstopfe. Ich ziehe den Rucksack zu und sehe mich dort an dem schummrigen Ecktisch, die Kerze zwischen uns, wie ich um Worte ringe, wie ich überlege: Glückwunsch oder Arschloch, und mich für beides entschließe, in dieser Reihenfolge. Wie er mich daraufhin küsst vor Erleichterung, in aller Öffentlichkeit, und sagt, dass er das so liebe an mir, das Lockere. Dass ich sogar jetzt einen Witz mache.

Erst als ich den Rucksack zusammengeschnürt und geschultert habe und die Garderobe verlasse, als ich beim Hinausgehen Karten und Schlüssel in den Stationspostkasten werfe und die Tür ein letztes Mal hinter mir zugeht, erst da atme ich durch. Mehr aus als ein.

3

Als ich mit achtzehn Jahren Auto fahren lernte, fuhr ich zuerst jemandem beim Einparken einen Seitenspiegel ab, ein anderes Mal rammte ich einen großen SUV beim Ausparken, bis ich dann eines Nachts auf der kurvigen Bundesstraße bei winterlichen Fahrverhältnissen ins Schleudern geriet. Damals dachte ich, dass jedes Unglück sich irgendwie ankündigt, dass die beiden vorangegangenen Ereignisse so etwas wie Warnschüsse gewesen sind. In dieser verschneiten Nacht gab es keinen Gegenverkehr, ich befand mich allein im Auto, und mir passierte nichts, nur das alte Auto war zerbeult von der Leitplanke.

Dass sich alles irgendwie ankündigt. Dass sich eigentlich auch das irgendwie angekündigt hat. Dass schon vorher einiges an meiner Arbeit nicht gut gewesen war, ganz abgesehen von Johannes. Dass der bürokratische Aufwand auf einmal den Großteil der Zeit verschluckt hat. Das Verschriftlichen, das Digitalisieren, das Dokumentieren, die vollkommene Durchtaktung eines eigentlich doch unplanbaren Bereichs, der Arbeit am Menschen. Als wäre dieser lediglich ein zu behandelnder Körper, der weder spricht noch fühlt oder handelt. Und selbst, wenn er all das lässt, ist so ein Körper schon Unsicherheitsfaktor genug: Wer ungeplant blutet, kann eigentlich nicht gewechselt werden, die Zeit dafür war auf einmal nicht mehr vorgesehen. Mit jedem eingetragenen Häkchen in die Datenmaske, jedem abgearbeiteten Kreuzchen meiner Aufgabenliste wurde der Mensch vor mir abstrakter. Sein Mitteilungsbedürfnis, seine Sorgen oder Nöte waren auf einmal ein Extra, das eigentlich nicht mehr zum Auftrag gehörte. Das Schlimmste aber war, dass auch für mich die Tatsache, wie ich meine Arbeit mache, nach und nach vor der Frage in den Hintergrund trat, wie lange ich brauchen durfte und ob ich fähig war, meine Aufgaben in den für sie vorgesehenen Slots, fünf Minuten Bettbezug, zehn Minuten Ganzkörperwäsche, fünf Minuten Verbandswechsel inklusive Wundhygiene, auch zu schaffen. Die Ziele änderten sich, aber wenn das eigentliche Pensum abgehakt war, hatte ich noch keinen zweiten Tee gebracht, keine aufmunternden Worte gesprochen und natürlich schon gar keine Tränen getrocknet oder Scheidungsgeschichten gehört. Vieles geht im Vorbeigehen, manches nebenbei, nur zuhören und da sein, jemandes Hand halten oder Schmerz ertragen geht nicht zwischen zwei Slots, doch wenn es da nicht geht, geht es eben gar nicht mehr.

Erstaunlich lange habe ich mitgemacht, meine Tätigkeiten gestrafft. Ich bin so schnell und effizient geworden, dass irgendwie doch immer noch Zeit für ein freundliches Wort oder ein kleines Extra blieb. Irgendwie habe ich es eine Weile ganz gut hingekriegt, dass ich nicht jeden Patienten, gleich ob er Schmerzen gehabt hat oder nicht, dazu »anregen« musste, sein Bett selbst zu beziehen, wie die Dienstanweisung das vorsah.

Meine Arbeit war immer noch gut, mein Pensum ging mir trotzdem mehr oder weniger leicht von der Hand, weil ich die Arbeit liebte, diese professionelle, gleichzeitig aber immer auch distanziert geschützte Form der Menschlichkeit, die einen nebenbei auch auf bequeme Art stets von den größeren Sinnfragen enthob. Ich hielt mich grundsätzlich für krisenresistent, vor allem, wenn es um die Krisen der anderen ging. Ich war die Menschen gewohnt. Durch ihr ständiges Menschsein schützte ich mich vor meinem. Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann als das vor einem Patientenbett stand, was ich wirklich war: ein Mensch unter Menschen.

Als ich zum ersten Mal im Büro der Beisteiner saß, war ich jedenfalls ziemlich weit weg davon, ein Mensch unter Menschen zu sein. Sie trug eine gestärkte Bluse und auf der Brust ein Schild mit langen Titeln in goldener Schrift und eine Lesebrille von Cartier. Sie wirkte so sehr wie eine Karikatur, dass ich gelacht hätte, wäre es nicht ernst gewesen.

»Wir weigern uns«, habe ich dann dahergestammelt, »das weiter so mitzutragen. Die Patienten spielen bei dieser Selbstermächtigung nicht mit.«

Ich sagte es wie ein Fremdwort, ich sagte es so, dass keine Zweifel an meiner Meinung blieben. Ich betonte das Wort, das ihr so wichtig war, und indem ich es betonte, machte ich es lächerlich vor ihr. Das konnte sie sich freilich nicht gefallen lassen. Also ist die Beisteiner mit mir abgefahren, hat mich verächtlich gefragt, ob ich denn noch nichts von Empowerment gehört habe, pflegetechnisch nicht auf dem neuesten Stand sei. Ob ich — sie kniff die Augen zusammen und las von meinem Schild ab —, Julia Noch, denn insgesamt Schwierigkeiten hätte, das Leitbild des Hauses zu vertreten.

Und ich, nicht wiederzuerkennen als die, die mit achtzehn leidenschaftlich entschieden hatte, Krankenschwester zu werden, sagte feige und mundtot, nein, dass ich die nicht habe.

Als ich mich schließlich entfernen durfte, war ich einfach nur froh, dass es vorbei war. Der einzige Zweck dieses Auftritts war, dass die Beisteiner später ein Gesicht zu dem Vorfall hatte. Sonst hätte die nie und nimmer gewusst, wer ich überhaupt bin. So aber komme ich nicht umhin, mir vorzustellen, wie sie davon erfahren hat und denkt: »Die war das. Die Große mit dem Pferdearsch, die herumgestottert hat, die ist das gewesen.«

Die Fahrt im Bus nach Hause schaffe ich jetzt auch noch. Einatmen, ausatmen, einfach immer mitzählen, dann bleibt für den Rest gar nicht so viel Platz im Kopf. Die grauen Strähnen, die ich in der Spiegelung des Busfensters sehe, habe ich erst diesen Winter bekommen. Den Friseurbesuch habe ich immer wieder hinausgeschoben. Wenn ich zu Hause war, habe ich lieber geschlafen. In letzter Zeit bin ich schwer aus dem Bett gekommen, am liebsten wäre ich einfach bis zum nächsten Dienst liegen geblieben. Das Einzige, was mir noch Freude gemacht hat, war das Onlineshoppen. Ein schönes Paket vor der Tür ist ein guter Grund aufzustehen. Na ja, und schön ist es schon auch gewesen, die Sachen dann auszuführen. Den Kamelhaarmantel vom Secondhand-Versand zum Beispiel. Und den roten Kaschmirschal. Die neue lila Mütze, und eben die Winterjacke, für den Sport. Wofür arbeite ich schließlich? Damit ich mir auch mal was leisten kann. Das Schifahren wieder anfangen, zum Beispiel. Stattdessen muss ich jetzt zum Lungensport. Wie das schon klingt! Lungensport, Atemphysio, Sanatorium. Älter werden.

Dabei muss ich froh sein, dass es mir schon besser geht. Vor einer Woche erst fragte ich die Lungenärztin unter Tränen, ob ich Sauerstoff brauche.

»Luftkriegen ist nicht Sauerstoffhaben«, hat sie gesagt. Und: »So schnell erstickt der Mensch nicht.«

Der Bus ist um diese Uhrzeit am Sonntag fast leer. Mein Rucksack hängt schwer auf mir drauf, darin ein ganzes Arbeitsleben. Dieses Jahr kann man am Weiher sogar eislaufen. Als mein Bus vorbeifährt, machen sich gerade die Letzten auf den Heimweg. Wenn ich weg von hier muss, werde ich die Gegend vermissen. Auch wenn es eine Dienstwohnung ist, war es doch meine Wohnung, mein Zuhause, und auch wenn ich in letzter Zeit wenig daraus gemacht habe, weil ich zu müde dafür war, habe ich doch hier gelebt, morgens die Wildgänse über den Weiher fliegen gehört und abends ihren Gestank gerochen.