Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

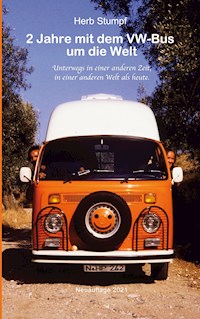

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Kann ein Buch, das vierzig Jahre nach Erscheinen neu aufgelegt wird, immer noch Interesse wecken? Ja - denn es beschreibt nachvollziehbar den uralten Menschheitstraum vom Reisen und Aussteigen, vom "Leben-selbst-in-die-Hand-nehmen" und wie man diesen auch heute noch realisieren kann. Damals ging die Fahrt in die Welt hinaus meist mit dem VW-Bus oder im dieselgetriebenen Hanomag, selten im Geländewagen mit Vierradantrieb. Vieles hat sich seitdem stark verändert: die Reisemobile und -möglichkeiten sind anders geworden, die Welt an sich mit ihren einzelnen Ländern und auch den Menschen, sie alle haben sich mehrfach gedreht. Zahlreiche der beschriebenen Länder hat der Autor in späteren Jahren wiederholt besucht und weiß, was sich an Bedingungen verschoben hat: Einige Teile der Welt sind keineswegs mehr so sicher wie einst (z.B. Indien oder namentlich Pakistan), andere Länder sind offen, die damals geschlossen waren, wie Russland und China, um andere würde man heute einen großen Bogen machen (z.B. Syrien). Dennoch in vielen Punkten sind Gültigkeit und Aktualität erhalten geblieben, insbesondere was den Wunsch betrifft, die Welt für sich selbst zu erkunden und zu erleben. Der Text blieb weitestgehend im Original belassen, da eine Anpassung an heutige Gegebenheiten den Gesamtcharakter völlig verfälscht hätte, außerdem gibt es aktuelle Bücher zum Thema in Fülle. Betrachten Sie dieses Buch somit als historisches Werk. Bleibt zum Schluss, dem Leser bei der Lektüre viel Spaß zu wünschen und - falls er oder sie tatsächlich ähnliche Träume mit sich herumträgt, den Mut und die Kraft zu haben, diese in der entsprechenden Form umzusetzen. Dies muss auch gar nicht die lange Fahrt in einem Reisemobil sein, man kann sie auch gut in einzelnen Etappen oder mit dem Flugzeug umzusetzen. Nur sollten Sie vielleicht damit nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag warten, denn bekannter Weise gilt auch hier die einfache Wahrheit: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 527

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

VORWORT ZUR NEUAUSGABE 2021

WARUM?

WIE?

Mit dem eigenen Auto fahren, segeln oder trampen?

Unter Einsatz von viel Rotstift!

Und führe mich nicht in Versuchung!

Abbauen oder aufbauen?

Der Bulli ist noch da!

Der Blinddarm und die Kündigung

Endrunde

Karte der Gesamtroute

1. REISEABSCHNITT: DEUTSCHLAND BIS INDIEN

Deutschland > Österreich > Jugoslawien > Griechenland > Türkei > Syrien > Pakistan bis Grenze Indien

Mit langem Bremsweg nach Jugoslawien

Dubrovnik: Über´s Ohr gehauen und „I can´t stand the rain”

Fischerdorf für Kapitalisten und ein Erdbeben

Landschaftsfotografen und Heimweh nach Griechenland

Der Bulli frisst mehr als wir und eine Republik mit Nachwuchssorgen

Feuerquallen, ein Koffer fährt zurück der erste Umbau

Doch noch nach Thassos und „jetzt geht´s erst richtig los”

Zum ersten Mal: „Aleman – Türkisch – Arkadash”

Pferd frisst „Anadol” und anstehen beim Tanken in Istanbul

Konto bei Allah und vom Fußpilz verschont

Gott schickt die Kinder, er wird auch für sie sorgen!

„Asien” oder „Orient” und weiter nach Bursa

Soldat mit akzentfreiem Schwäbisch: „Scheiß-perfekt”

Suchst du die Spuren der Griechen, fahr in die Türkei!

Kusadasi, Priene, Milet, Didyma und ein Mammutdurchfall

Pamukkale: Warmes Quellwasser aus dem Boden

Selber in die Küche, Deckel hoch!

Nomaden mit Zelten, bizarre Lehmberge, Antalya und eine Beschneidungszeremonie

Wo die Mittelmeerküste schön und das Wasser noch sauber ist

Kappadokien: Unterirdische Städte und Höhlenkirchen

Die Vergangenheit fährt mit!

Grenzposten bei Kilis: Erst mal Tee trinken!

Syrien und eine große Entscheidung in Damaskus

Der Van See im „wilden Kurdistan” und Noahs mögliche Gedanken beim Berg Ararat

Willkommen in der Islamischen Republik Iran

Schwarz getauscht und eine wichtige Standardfrage

Zum ersten Mal in der Werkstatt

Pakistan: Fröhliche Radfahrer in der Wüste von Belutschistan

Noch mehr Staub und 45 Grad im Schatten – reine Männergesellschaft macht Pedra aggressiv

Schwierigkeiten mit Reparaturwerkstätten

Endlich am ersten großen Ziel unserer Reise

2. REISEABSCHNITT: NORDINDIEN

Nordindien > Amritsar > Kaschmir > Delhi > Pushkar > Jaipur > Agra > Gangesebene bis Nepal

Erster Kontakt mit den Sikhs

„Geh´n die zur Demonstration?” – Fahrradrikschas

Der Goldene Tempel, Nirwana, Guru Nanak und Adi Grantha

Nachts im Tempel mit geplagten Amerikanern

Autoversicherung für 18 DM

Eine wahrhaftige Demonstration und eine schwierige Ortsumgebung

Motor „richtig powern” auf der Fahrt ins Kaschmir Tal

Kaschmir

Arbeit auch während der Reise?

Zu spät für Ladakh

Kaschmir: „Auf Wiedersehen” – hoffentlich

Eine Woche organisieren, einkaufen, besichtigen in Neu-Dehli

Pushkar Fair – ein Riesenfest in Rajasthan

„Einfach irre”

Dazwischen: Unzählig viele professionelle Bettler

Europäische Hippies – Gesellschaft im Abseits

Fasziniert vom Kamelmarkt

Agra, die Taj Mahal und eine geplatzte Geburtstagsüberraschung

Zwiespältige Gefühle

3. REISEABSCHNITT: NEPAL

Nepal und Trekking im Himalaja

Hier kann man eventuell sein Auto verkaufen

Wohnsitz des Schneegottes und tolle Typen aus der Zigarettenreklame

Ein atemberaubendes Panorama

Immer wieder „kurz davor”

Kathmandu: Hierher müssen wir noch mehrmals!

Berauschende Mittel

Göttin sein – hartes Schicksal

Fluss aus dem Mundes Schiwas und bleichgesichtige Ferntouristen ohne Pietät

Drei kleine Königreiche und ein Schwächeanfall in Patan

Deutsch-französisches Fluchen

Ein Freund im Knast

Swayambhunath und Lama-Mönche

Verhängnisvoller Mittagsschlaf auf dem Weg nach Pokhara

Vorbereitung und Start zum Jomson Trek

Wenn nur die verdammten zwölf Kilo nicht auf meinem Rücken wären

Schweiß rinnt in Strömen

Batis, Kaurimuscheln und Rucksackbäume

Schlimme Zustände in der Küche und Träume von gestern

Hüttenatmosphäre und Berge, die wie eine schöne Sünde locken

Vorbei an Blutegeln mit dem Glück der Naiven

Wehmütiger Blick zurück

4. REISEABSCHNITT: INDIEN

Grenze Nepal bis Überfahrt nach Ceylon: Varanasi > Khajuraho > Bombay > Poona (Bhagwan) > Südindien

Nächtliche Störung mit tiefersitzendem Pazifismus

Varanasi: Mit der Rikscha unterwegs im Morgengrauen

Wasser des Himmels

Massage vor Brahmas großem Pferdeopfer

Wichtig: Fettpresse und Wunderkleber

Steinewerfer, Kuh läuft in´s Auto, Leberknödelsuppe

Hindutempel in Khajuraho, buddhistische Stupas in Sanchi

Reflexionen über Indien

Metallenes Klappern vorne rechts!

Bombay: Nachricht von zu Hause, glücklich am Strand von Juhu

Besuch beim Bhagwan in Poona

Schuhe ausziehen, Gehirn abschalten

Weihnachten in Goa

Schlag auf Schlag

Hippies, Bhagwan-Leute und eine abenteuerliche Flussüberquerung

Über Mysore und Madurai zu einer Nacht im Eisenbahnwaggon

Rameshwaram: Links Bengalisches Meer, rechts Arabisches Meer, geradeaus Ceylon, die Angst, dass der Bulli in´s Wasser fällt

5. REISEABSCHNITT: CEYLON

Auf den Spuren von Adam und Eva nach Ceylon

Buddha´s Baum

Wilpattu Sanctuary: „Wo ein Jeep hinkommt, kommt ein Bulli auch hin!”

Wichtige Entscheidung in Colombo

Quer durchs Land und große Geschäfte mit Tee

„Kleinengland” in 2.000 Meter Höhe, „Reserved for Touropa” in Kandy

Halbe Insel Regenzeit, halbe Insel Trockenzeit

Letzte Knödel im Bauch bei starker Brandung

Große Kenntnisse in der Astrologie

Fisch wird immer weniger!

Essen tun nur die Gäste

„Devil Dancer” gegen Unfruchtbarkeit

Jeder Abschied ist wie ein bisschen Sterben!

Hektisches Ende und eine „nicht ganz” legale Aktion

6. REISEABSCHNITT: BANGKOK – PHILIPPINEN – HAWAII

(mit dem Rucksack und öffentlichen Verkehrsmitteln)

Bangkok: Zu spät gekommen

Philippinen: Erste Eindrücke

Krankheit Nummer Eins in den Tropen: Erkältungen

Wunderheiler und ein schöner Markt in Baguio

Achtes Weltwunder

Mit dem Bus nach Banaue

Die Fahrt hat sich gelohnt, aber Taifun Biring rückt näher

„Muss überhaupt nirgendwo anders mehr hin!”

Unasiatischstes Land auf diesem Kontinent

Warum nicht auswandern?

Sonntag in Manila: Rizal Park und Erdbeben

Boracay: Schönster Strand der Welt mit Wermutstropfen

Schatten einer banalen Langeweile

Hawaii: „Out of order” und „Zurück im Westen”

Honolulu: Meeresstreifen mit Palmen vor bundesdeutscher Trabantensiedlung

Maui: Götz von Berlichingen

7. REISEABSCHNITT: USA WESTKÜSTE – KANADA

(wieder mit dem VW-Bus)

Landung in San Francisco

Kommerzielle Aspekte und amerikanische Hilfsbereitschaft

Kritischer Blick nach einem Jahr in Asien

San Francisco, Big Sur und urplötzlich „dessert”

Las Vegas: Unnützeste und glitzerndste Stadt der Welt

Trommelrevolver neben der Kasse, aber die Wüste lebt!

Grand Canyon: Am besten mittendrin!

Indianerreservate: Wut auf den „weißen Mann”

Lake Powel und Zion National Park: Enorm für´s Auge

In zwölf Stunden vom Sommer in den Winter und wieder in den Sommer

Beginn der Nordroute durch die „First Nation in History tobe Founded in God”

Große Konflikte

Zur Halbzeit von den USA nach Kanada

Werte verschoben

Im Land der Bären

„Yoho” und von Banff nach Jasper

Leibhaftiges Erlebnis mit einem Schwarzbären

Begegnung in Vancouver und neueste Stories von der Heimatfront

Zurück in den USA: „You can go on!”

8. REISEABSCHNITT: PERU – ECUADOR

(mit dem Rucksack und öffentlichen Verkehrsmitteln)

Südamerika allgemein

Lima: Mehrere Anläufe notwendig

4.782 Meter: Auf der höchsten Eisenbahnstrecke der Welt

Sachliche Beschreibungen schlecht zu verkaufen

Von Huancayo nach Ayacucho: Mit dem Bus durch die Anden

Nach 16 Stunden Bus: „Ayacucho, du liebe!”

Cuzco:

Über

die Anden in einer Stunde,

durch

die Anden in 36 Stunden!

Theoretischer und praktischer Standpunkt

Lange Finger im Indio Train nach Machu Picchu

Schlechter Schlaf im Urubamba-Tal, zu schlapp für den Inka-Trail

Machu Picchu: Weitere Dimension

Huayna Picchu: Anstieg ungewöhnlich steil

Zug mit Verspätung und ein Anflug von Boshaftigkeit

Von Cuzco nach Puno: Staub aus allen Klamotten klopfen

Bei den Uros am Titicacasee: Bald im Schichtdienst hin und her

Arequipa: 360 Tage Sonne im Jahr

„Morgen feiere ich Wiedergeburtstag in Lima”

Cordillera Blanca im zwangsläufigen Vergleich mit dem Himalaya

Quito in Ecuador: Historische Fassade mit Puls aus neuer Zeit

Baños: Extra Segen von oben schadet nichts!

Otavalo: Stolze Indios, ein guter Markt und endgültig vom Regen vertrieben

9. REISEABSCHNITT: MEXIKO – GUATEMALA – BELIZE

Mexiko: Westküste und Zentralmexiko > Guatemala > Belize > Mexiko: Ostküste (wieder mit dem VW-Bus)

Entlang der Küste nach Los Angeles und durch Arizona nach Nogales – eine bemerkenswerte Wandlung

Mit Verstoß gegen das Bakschisch-Gesetz in die Estados Unidos Mexicanos

Ölsegen mit zwei Seiten

Langwierige Suche nach einem Platz an der Pazifikküste

Geburtstag und Machismo

Guadalajara: Über Kunst kann man streiten

Ständiges Wechselbad: Fünf Grad unter null bei Patzcuaro, dreißig Grad plus an der Küste

Ende Weihnachten – Luft raus!

Mexiko City: Notbehelf

Pyramiden, Kirchen, Indiomärkte

Kurz vor Guatemala: Immer noch kein Paradies gefunden!

Guatemala: „Alte Geschichte”

Nachdenkliches am Atitlan See

Chichicastenango: Großer Markt, katholische Heilige und Urwaldreligion

Antigua, Guatemala City, quer durch den ganzen Kontinent

Entschuldigung für die nächsten 650 Kilometer

Freiheit mit mildernden Umständen

Tikal: Wo die Geisterstimmen ertönen

Belize: Erst wieder froh an der mexikanischen Grenze

Mexikanische Karibikküste: Vom Regen und einer Maus vertrieben

„Carnevale” in Veracruz

10. REISEABSCHNITT: USA

Südstaaten > Ostküste > Verschiffung ab New York

Wieder in den USA: Fremde Eier unerwünscht

Texas: Moskitos und Ölpumpen

Endlose Sümpfe und über die längste Brücke der Welt

Viel Streit um Louisiana und Rentnerjazz in New Orleans

Blick zurück nach vorn

Florida: Pensionistenland zwischen Mangrovensümpfen

Kennedy Space Center: Puls am lautesten

Erster Abschied

Vermeintliche Lehre des Herren in heimatlichen Breitengraden

Washington D. C.: In der Hauptstadt des Westens

New York: Zielband

Endspurt!

EIN PAAR TIPPS ZUR NEUAUFLAGE 2021

Nachwort zu den Tipps und der Situation 2021

Schlusswort

HERB UND PEDRA STUMPF

DANKSAGUNG

WEITERE BÜCHER DES AUTORS

Vorwort zur Neuausgabe 2021

Nachdem ich von verschiedenen Lesern (u. a. vom Bulli-Forum) immer wieder angeschrieben wurde, dass es schade sei, dass es dieses Buch nur noch antiquarisch gibt, habe ich mich rund vierzig Jahre nach Ersterscheinung entschlossen, es erneut dem interessierten Leserkreis zugänglich zu machen.

Den Text habe ich im Wesentlichen im Original belassen, da eine Aktualisierung an heutige Gegebenheiten eine völlig neue Reise erfordert – und damit den Originalcharakter deutlich verfälscht hätte. Betrachten Sie es somit quasi als historisches Werk, das dennoch in vielen Punkten seine Gültigkeit und Aktualität behalten hat, namentlich in dem wesentlichen Punkt, dass es den uralten Menschheitstraum vom Reisen und vom Aussteigen, vom ‚Lebenselbst-in-die-Hand-nehmen‘, beschreibt.

Da ich viele der beschriebenen Länder in späteren Jahren teilweise regelmäßig wieder besucht habe, kann ich sagen, dass sich einige Bedingungen deutlich verändert haben – selten zum Besseren, namentlich für Individualreisende. So sind einige Länder keineswegs mehr so sicher wie einst (z. B. Indien, Pakistan, Syrien), andere Länder sind offen, die damals geschlossen waren (z. B. Russland, China), um manche würde man heute einen großen Bogen machen (z. B. Syrien).

Was die Kosten betrifft, so darf man die angegebenen DM-Preise mit einem großzügigen Plus in Euro ansetzen. Aber das alles sollte Sie nicht aufhalten – falls Sie denn tatsächlich ähnliche Reisepläne im Kopf haben – diese in eine aktuelle Route umzusetzen und Ihren individuellen Möglichkeiten anzupassen.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und – falls Sie tatsächlich ähnliche Träume mit sich herumtragen, dass Sie den Mut und die Kraft haben, diese in der Ihnen entsprechenden Form umzusetzen. Dies muss auch gar nicht die lange Reise in einem Wohnmobil sein, man kann sie auch gut in einzelnen Etappen oder mit dem Flugzeug umsetzen. Nur sollten sie vielleicht damit nicht bis zum St. Nimmerleinstag warten; denn bekannter Weise gilt auch hier die einfache Wahrheit: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Herb Stumpf, 2021

Warum?

Als ich im August 1977 den langsamen Tod meiner Mutter hautnah miterlebte, begriff ich schlagartig die absolute Endlichkeit und Einmaligkeit dieses, meines eigenen Lebens.

An dem Tag, an dem das für mich bis dahin Unfassbare geschah wusste ich, dass ich mein Leben von Grund auf nicht nur verändern würde, sondern müsste. Der Tod war bis dahin für mich nicht mehr ganz abstrakt gewesen, denn ein Jahr davor war mein Stiefvater an einem plötzlichen Herzversagen verstorben und nur neun Monate vorher der Vater von Pedra, meiner Frau. Alle erstaunlicherweise im schönen Alter von nur fünfundsechzig Jahren. Ich selbst war gerade in meinem vierunddreißigsten Lebensjahr und hatte plötzlich das Gefühl, näher am Ende als am Anfang zu stehen. Die Ordnung meiner Welt war mit einem Schlag verändert. Vieles was mir wichtig und unberührbar erschien, begann ich infrage zu stellen, manches wurde unerwartet trivial, mein fester Boden fing an zu wanken.

Einige Monate blieb ich noch in meinem Alltagstrott und ging meinem Job wie gewöhnlich nach. Ich überprüfte, ob meine Erleuchtung nur kurzzeitig war und versuchte, mir langsam eine neue Ordnung herzustellen. Viele Gesichter der Menschen mit denen ich privat und beruflich zu tun hatte, erschienen mir täglich grauer, langweiliger und frustrierter. Manch einer kam mir vor wie ein alternder Boxer, der zu lange im Ring gestanden hatte und nur noch wegen der Tageskasse seine Niederlagen einsteckte. In mir wuchs die Angst, einer von ihnen zu werden.

In diesem desolaten Zustand überprüfte ich meinen Kontostand und buchte kurz entschlossen für Pedra und mich über Weihnachten eine Reise durch Kenia. Ich erfüllte mir eine langgehegte Sehnsucht, denn ich hatte mehr als vier Jahre lang in Liberia gelebt und mich dabei sehr wohl gefühlt. In Schwarz-Afrika, so hoffte ich, konnte ich mich erholen und vielleicht auch neue Denkanstöße bekommen.

Dort, in einer unbeschreiblich schönen Natur, am Fuß des Kilimanjaro, fernab vom geschäftigen Europa und der täglichen Routine, wurde mein Entschluss stärker: Endlich einmal etwas selber machen und sei es nur für eine begrenzte Zeit; sich selbst in die Unabhängigkeit zu entlassen, loszulassen von diesem übertriebenen Sicherheitsdenken, einen ersten Schritt zu machen und gelassen abzuwarten, was danach kommt.

Erst hing ich der Idee nach, mich beruflich selbstständig zu machen und dachte dabei an einen Import-Laden, in der Hoffnung, Reisen und Geschäfte günstig miteinander verbinden zu können. Gut drei Monate gingen wir damit schwanger, sahen viele Fragezeichen und Probleme, bis wir eines schönen Abends, zuhause in unserer Nürnberger Wohnung, zu einem endgültigen Entschluss kamen: Warum sollten wir eigentlich immer nur darüber nachdenken, wie wir unsere Zeit auf die beste Art in Geld umwandeln könnten? Warum sollten wir uns nicht unseren wahren Traum erfüllen, uns diese – unsere – Welt einmal genauer anzusehen, sie aus nächster Nähe zu „erfahren“? Warum warten bis zu einem hypothetischen Pensionsalter, das man vielleicht doch nie erreichen würde und wenn schon, dann mit Sicherheit in einem völlig anderen Zustand, sowohl von innen – bei sich selbst – als auch von außen.

Mit dieser Erkenntnis war ich über Nacht eine unbequeme Last losgeworden. Mit einem Mal schien es mir, dass ich mich nun wieder viel näher am Anfang als am Ende befand.

Wie?

Mit dem eigenen Auto fahren, segeln oder trampen?

Mit verblüffender Konsequenz gingen wir in den nächsten Wochen und Monaten daran, diese Entscheidung zu treffen, stellten eine mögliche Route auf und einen ungefähren Finanzplan. Der Gedanke, wie andere Leute in unserem Alter – Pedra war gerade siebenundzwanzig geworden – bürgerliche Familienplanung zu betreiben und sich mit einem Haus und Grundstück bis ans Lebensende zu verschulden, kam uns inzwischen völlig absurd vor. Wir spürten, dass wir das, wenn überhaupt, gut und gerne auf später verschieben könnten.

Von Anfang an waren wir uns ziemlich klar darüber, dass wir den größten Teil der Reise mit einem eigenen Auto durchführen wollten. Einige Tage lang spielten wir zwar die Möglichkeit durch, mit einem Segler um die Welt zu schippern, gaben aber bald auf, da die Vorbereitungsphase – ohne große Segelerfahrung – viel zu lang gewesen wäre. Außerdem hatte uns beide die vorherige Lektüre von Erlebnisberichten in dieser Richtung viel zu sehr desillusioniert. Da war immer die Rede von mehrwöchigen, teils sehr langweiligen und lebensgefährlichen Zeiten auf hoher See, da wurde viel von Hafenstädten und schönen Inseln, kleinen, begrenzten Ausflügen ins Landesinnere erzählt. Doch die riesigen Kontinente und Landmassen zwischen den Meeren, mit den unzähligen Bergen und Tälern, den gigantischen Wüsten und Wäldern, die Begegnungen mit den verschiedenartigsten Menschen, die dort lebten und ihren Kulturen, schienen dabei viel zu kurz zu kommen. Als Beginn der Reise legten wir schließlich den 1. Juli 1979 fest. Dies sollte uns ein gutes Jahr Zeit geben, sämtliche Vorbereitungen mit einiger Ruhe treffen zu können. Meinten wir.

Der erste Wunschkatalog über Länder, die wir besuchen wollten, ergab, dass wir wohl drei Jahre benötigen würden. Damit war die Möglichkeit mit dem Rucksack zu trampen oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen ziemlich schnell erledigt. Denn derartig lange, quasi aus dem Koffer leben zu können, schien uns unmöglich.

Unter Einsatz von viel Rotstift!

Unsere Wünsche und Vorstellungen versuchte ich nun in harten D-Mark auszudrücken und kam zu dem Ergebnis, dass wir mit allen fixen Kosten, die zuhause weiterliefen, sowie mit den laufenden Reisekosten unterwegs, wohl hunderttausend Mark benötigen würden. Das war verdammt viel und ließ uns den ganzen Wunschzettel völlig neu überdenken. Eine Erkundigung beim Arbeitsamt bezüglich des Arbeitslosengelds für „die Zeit danach“ ergab, dass ich nach drei Jahren mit keinerlei Unterstützung zu rechnen hätte, dass ich aber, entsprechend geltender Formel, nach zweijähriger Abwesenheit noch Anspruch auf Zahlungen für ein halbes Jahr hätte.

Nachdem wir so die ersten Höhenflüge gut überstanden, zusätzliche Informationen eingeholt und unsere eigenen Möglichkeiten überdacht hatten, planten wir noch mal alles von vorne. Auch die Alternative, doch nicht mit dem eigenen Auto, sondern ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen und in billigen Hotels zu übernachten, wurde noch einmal genau überprüft. Letztlich kamen wir aber doch immer wieder auf den eigenen Camper zurück. Vor allem aber der Vergleich unserer Reisepläne und der damit verbundenen Kosten mit unserem tatsächlichen finanziellen Potential bereitete uns immer wieder lange aufregende Abende und Wochenenden. Unter Einsatz von viel Rotstift legten wir uns schließlich auf eine Reisedauer von genau zwei Jahren fest und kamen dabei auf folgendes Budget für unterwegs:

1.

Kosten für Lebensunterhalt (600 DM mal 24 Monate):

14.400 DM

2.

Kosten für Benzin und Öl (ca. 80.000 km, 500 DM mal 24 Monate):

12.000 DM

3.

Verschiffungen, Flüge, etc.:

10.000 DM

4.

Souvenirs, Geschenke:

2.000 DM

5.

Filme (seit Digitalkamera nicht mehr relevant):

1.000 DM

6.

Reparaturen, Unerwartetes:

6.000 DM

Gesamt:

45.400 DM

(Vergleiche dazu tatsächliche Kosten am Ende des Buches unter Tipps.)

Dazu kamen noch die laufenden Kosten während zweier Jahre für zuhause. Auch hier traf mich beinahe der Schlag, als ich durchrechnete wie viele Versicherungen und Verpflichtungen ich als Bürger im Lebensalter von inzwischen fünfunddreißig Jahren angesammelt hatte!

Alleine die Weiterzahlung der Rentenversicherung hätte bei dem zuletzt gültigen Satz und unter Einbeziehung des Arbeitgeberanteils, schon runde 12.000 DM betragen. Bei der Rentenberatungsstelle erfuhr ich, dass sich, falls ich die Zahlungen für zwei Jahre einstellen würde, später eine Rentenminderung von etwa 100 DM/Monat ergäbe. Mit Blick auf die gesamtpolitische Lage und das Dauerpalaver um die Rentenfinanzierung wollte ich lieber auf die 100 DM verzichten und dafür einen wesentlichen Kostenfaktor einsparen.

Übrig blieben aber dann noch eine Lebensversicherung, eine Krankenversicherung für zwei Personen, Reisegepäckversicherung, zu einer Unfallversicherung ließen wir uns noch überreden, sowie einige weitere Zahlungen, die wir weder stoppen konnten, noch wollten. Insgesamt ergab das noch den sehr respektablen Betrag von rund 20.000 DM für „laufende Kosten zuhause“. Sicher ist dies der individuellste aller Kostenfaktoren und damit im Einzelfall auch am leichtesten zu verändern.

Hinzu kamen noch die Anschaffungskosten für ein geeignetes Fahrzeug, inzwischen der einzige Posten, an dem wir glaubten, noch am ehesten drehen zu können. Maximal 12.000 DM wollten wir dafür ausgeben.

Mit viel Engagement führten wir die Diskussion „Benzinmotor oder Diesel“. Die Informationen darüber, selbst in der sogenannten „Globetrotter Literatur“ waren lückenhaft. Für Asien schien auf alle Fälle ein Dieselmotor günstiger zu sein, für die beiden Amerikas eher ein Benzinmotor. Höhere Anschaffungs- kosten und ein geringeres Angebot bei Dieselfahrzeugen, Verschiffungskosten, die nach Volumen berechnet werden, Vergleiche bezüglich Bodenfreiheit sowie ein vermeintlich breiteres Service-Netz brachten die Entscheidung immer wieder auf einen VW-Transporter zurück. Aus Platzgründen sollte es die Hochraum-Ausführung sein.

Insgesamt war ich somit bei rund 77.000 Mark angekommen, die wir aufbringen mussten. Ein Betrag, der zwar sehr hoch erschien, aber nun mehr im Bereich unserer Möglichkeiten lag. Ich rechnete hoch, wie viel wir noch bis zum Sommer sparen könnten, wenn wir den Gürtel enger schnallten und setzte mir zum Ziel, zu dieser rechnerischen Summe noch ein Polster anzusteuern, um auch „danach“ nicht ganz barfuß dazustehen. Ich legte somit unser Zielbudget auf 85.000 DM fest. Mit einem genauen Blick auf unsere Konten, beruflichen Möglichkeiten und eine Übersicht über das, was wir noch flüssig machen konnten, hoffen wir, diese doch recht sportliche Zielgerade bis spätestens 1. Juli 1979 erreichen zu können.

An den tatsächlichen Reisekosten war nicht mehr viel zu ändern, die „fixen Kosten zuhause“ hatte ich x-mal durchgekämmt, ein zu altes Auto erschien uns riskant, da Ersatzteile unterwegs in der Regel ein Mehrfaches von dem Preis in Europa kosten würden.

Und führe mich nicht in Versuchung!

Im Juni 1978 war unser Entschluss zu dieser Reise zum ersten Mal getestet worden. Pedra hatte sich noch Anfang des Jahres um eine Stellung als Schulpsychologin beworben und war unter zahlreichen Mitbewerbern tatsächlich ausgewählt worden. Wer die Situation auf dem Arbeitsmarkt in dieser Sparte kennt, weiß die Versuchung einzuschätzen. Sollte sie nur für ein Jahr annehmen und dann wieder aussteigen? Das wäre sicher unfair gewesen und hätte auch einen schlechten Nachgeschmack für eventuelle Bewerbungen nach unserer Rückkehr hinterlassen. Also: Absage.

Wir fühlten uns nach diesem gut überstandenen Test unheimlich stark und zufrieden und wir beschlossen, spontan eine kleine Feier einzulegen. Wir gingen trotz angespannter Haushaltslage erst einmal „gut essen“. Bis September dieses Jahres hatten wir über unser Vorhaben nur ganz wenige Freunde informiert. Nun beschlossen wir, die Familien einzuweihen. Pedras Mutter hörte erst einmal erstaunt, aber völlig ruhig zu. Dann schob sie sich ein großes Stück Kuchen in den Mund, blieb immer noch ruhig und dachte nach. Nach einer Weile brach sie zwar nicht in Begeisterung aus, respektierte unseren Plan aber und stand bald voll dahinter. Mein Bruder und Pedras Geschwister waren spontan dafür.

Zu diesem Zeitpunkt, es war inzwischen Oktober, intensivierten wir auch in die Suche nach einem geeigneten und möglichst schon eingerichteten Camper. Unsere Überlegung war, dass nun viele Leute vom Urlaub zurück wären und sicher auch einige davon – rechtzeitig noch vor dem Winter – ihre Autos verkaufen würden. Die Suche nach einem uns entsprechenden VW-Hochraum-Camper, vor allem innerhalb unserer Preisvorstellungen, erwies sich aber als äußerst schwierig. Der ganze Herbst verging – wir hatten die Suche inzwischen auf die für uns naheliegenden Großstädte München und Frankfurt ausgedehnt – doch weder ein gut erhaltenes leeres, noch ein eingerichtetes Fahrzeug war zu haben. Gebrauchte Transporter in Hochraumausführung waren praktisch durchwegs Schrott und eingerichtete Camper entweder viel zu teuer, zu alt, oder – als wir anriefen – kurz vorher verkauft. Für ein Hubdach wollten wir uns aus technischen sowie aus Platzgründen, erst ganz zuletzt entscheiden.

An zwei Abenden pro Woche waren wir nun Gast am Nürnberger Bildungszentrum. Am Dienstag lernten wir Spanisch und am Mittwoch, wie ein Auto funktioniert. Denn bislang waren wir nur ganz gut im Auto fahren.

Abbauen oder Aufbauen?

Im November 1978 trafen Pedra und ich dann eine Entscheidung, die zwar weniger mit unserer Reise zu tun hatte, aber voll in diese Zeit gehörte: Wir beschlossen, unserer Beziehung auch einen formellen Rahmen zu geben und suchten um einen Termin beim Standesamt nach. Als der zuständige Herr im Staatsdienst unseren Antrag ausfüllte und nach unseren Namen fragte, fiel er vor Lachen fast vom Stuhl. Denn eine Pedra Rumpf mit einem Herbert Stumpf war ihm noch nicht vorgekommen. Die Frage nach dem Doppelnamen erledigte sich von selbst! Jedenfalls wurde der Termin auf den 15. Dezember festgelegt, gerade noch rechtzeitig, so dass wir in den Gewinn eines steuerlichen Vorteils kamen.

Unser Hausstand war längst schon vorher, durch die Zusammenlegung von zwei Junggesellenbuden, bestens ausgerüstet. Und so, nachdem man Hochzeitsgeschenke weder stoppen kann noch soll, regten wir an, dass man uns doch bitte, wenn schon, solche Sachen schenken möge, die wir für den Trip benötigten. So kam es, dass wir anstelle eines Besteckkastens, eines Kaffeeservices, eines vierundzwanzigteiligen Essgeschirrs und sonstigen bürgerlichen Inventars, eine stabile Werkzeugkiste, einen vierundzwanzigteiligen Gabelschlüsselsatz, einen mechanischen Wasserfilter, einen kleinen 12-Volt-Kompressor und sonstige Bestückung erhielten, die wir weitaus wichtiger fanden.

Einer unserer Hochzeitsgäste meinte dann in seiner Festrede: „… andere bauen erst einmal zusammen etwas auf, Ihr baut erst einmal ab.“ Still erlaubte ich mir, die Sache etwas anders zu sehen!

Der Bulli ist noch da!

Im Januar 1979, nur mehr ein halbes Jahr vor unserer geplanten Abreise, hatten wir immer noch kein Auto und ich wurde langsam nervös. Die Campingausstellung in München brachte wenig Neues, vor allem aber keinen gebrauchten Camper. Die Preise für neue Wohnmobile lagen nach unseren Vorstellungen jenseits von Gut und Böse.

Die Consumenta-Messe in Nürnberg, Anfang Februar, gab schließlich den Ausschlag. Ein kleiner Ausrüster aus München meinte beiläufig, er würde einen ganz normalen Kastenwagen kaufen, die Fenster dahin setzen, wo man sie wirklich braucht, das Dach ringsherum ausschneiden, einen Träger einschweißen und schließlich eine Hochraumwanne aus Fiberglas draufsetzen. Sein Festpreis lag dafür fast genau bei der Hälfte von den gut 3.000 DM, den die VW-Werkstätten für die gleiche Arbeit angeboten hatten.

Am gleichen nasskalten Samstagnachmittag fuhren wir nach Hause, wälzten daraufhin noch einmal die Zeitungen gezielt nach gebrauchten Kastenwagen und trafen auf eine recht gute Ausbeute. Eine Offerte aus München klang dabei am besten: Baujahr 1/77, 57.000 km, 6.950 DM hieß es. In der Gewissheit, dass das gute Auto bestimmt schon verkauft sei, rief ich an. Mit dem Umbau zum Hochraumbus errechnete ich runde 9.000 DM, das war an der oberen Grenze, aber für ein genau zwei Jahre altes Auto waren wir bereit, soviel zu zahlen. Der verregnete Februartag schien uns Glück zu bringen. Der Bulli war noch da! Wir rasten nach München und hatten genau zwei Stunden später endlich das Auto, mit dem wir um die Welt fahren wollten.

Der Umbau dauerte dann leider doch viel länger als erwartet, bis Mitte April. Zum eigentlichen Ausbau hatte ich nun selbst kaum mehr Zeit, denn aus finanziellen Gründen wollte ich praktisch bis zum letzten Tag arbeiten und mir sogar noch den Urlaub auszahlen lassen. Wieder einer der Kompromisse und einer, der mich gar nicht glücklich machte. Eigentlich wollte ich das Auto selber ausbauen, um erstens die Kosten niedrig zu halten und zweitens, um alle Funktionen genau kennen zu lernen. Doch die Zeit war inzwischen nicht mehr einzuholen.

Der Blinddarm und die Kündigung

Gerade rechtzeitig, Anfang März, bekam Pedra Blinddarmreizungen. Ihr Blinddarm hatte uns schon lange vorher beschäftigt. Meiner war längst raus und Pedra hatte wenig Lust, sich ihren nur prophylaktisch entfernen zu lassen. Außerdem macht das kein Arzt. Andererseits hatten wir schwere Bedenken vor einer eventuell notwendigen Operation in abgelegenen und unterentwickelten Regionen; eine Horrorstory diesbezüglich hatten wir aus erster Hand gehört. Die leichte Reizung war nun die Gelegenheit und notwendige Entscheidungshilfe.

Obwohl so eine Blinddarmoperation keine große Sache ist, war ich doch ziemlich nervös. Einmal wegen Pedra selbst und dann hätte eine Komplikation natürlich erhebliche Auswirkungen auf unsere Reise haben können. Dazu kam, dass ich direkt vor dem für mich letzten und entscheidenden Schritt stand: Der 31. März war mein offizieller Kündigungstermin; aus Gründen der Fairness wollte ich aber zumindest meinem direkten Chef so früh wie möglich Bescheid geben. So informierte ich ihn zunächst unter vier Augen und unter der Bedingung, dass das ganze Gespräch nicht stattgefunden habe, falls bei Pedras Operation – oder kurz danach – Komplikationen eintreten sollten. Am Morgen dieses denkwürdigen Tages hatte ich Pedra in die Klinik gebracht.

Auf dieses erste Gespräch mit einem Industriemann aus meiner Umgebung war ich sehr gespannt. Über die Strategie hatte ich lange nachgedacht. Natürlich kamen mir Bedenken, dass er der Einfachheit halber mit einem „Jetzt ist der Stumpf ausgeflippt!“ reagieren könnte. Und so schwankte ich zwischen der Kurzformel „Ich kündige zum 30. Juni“, verbunden mit einem geheimnisvollen Gehabe, als ob ich zur Konkurrenz liefe, oder mit „reinen Wein einschenken“. Ich entschied mich für letzteres und war um so neugieriger auf die Reaktion.

Es kam anders als erwartet! Vielleicht hatte die rege Diskussion um die sogenannte „Krise des mittleren Lebens“ auch hier ihre heimlichen Spuren hinterlassen; jedenfalls kam die Rede in keiner Weise auf „ausflippen“ oder dergleichen. Mein Entschluss, mit fünfunddreißig ein gutes Gehalt, eine ziemlich sichere Stellung mit nicht eben schlechten Karrieremöglichkeiten und dem damit verbundenen Sicherheitspolster, für mindestens eine Weile aufzugeben, um den Traum zu realisieren, dem ich – und sie fast alle! – nachhing, wurde in erstaunlicher Gleichmäßigkeit von allen mir bekannten Bereichen der Geschäftsleitung akzeptiert und sogar, nach einer kurzen Überraschungspause, zumindest moralisch unterstützt. Die ausnahmslose Offenheit verblüffte mich dabei immer wieder. Am liebsten wären sie wohl alle mitgefahren, wenn da nicht die Familie mit den Kindern, das Haus mit den Schulden und – und – und – die vielen sonstigen Gründe gewesen wären, um nie das zu tun, was man immer tun wollte.

Schließlich ging ich sogar mit einer schriftlichen Goodwill-Erklärung weg, die besagte, dass man mich wieder „unter mindestens gleichwertigen Bedingungen“ einstellen würde, falls die geschäftlichen Möglichkeiten entsprechend wären. Immerhin, diese Türe hatte ich mir offen gehalten…

Endrunde

Pedra war termingerecht gesund geworden und so gingen unsere Vorbereitungen ins letzte Stadium. Marathonsitzungen beim Zahnarzt, noch eine kleine Wurzelbehandlung, Impfungen, letzter Gesundheits-TÜV beim Hausarzt, Unmengen Papierkram. Einer unserer besten Freunde hatte sich angeboten, die bürokratischen Angelegenheiten zuhause in Ordnung zu halten; für allen buchstäblichen Tod und Teufel stellten wir Vollmachten aus und ich versuchte für zwei Jahre im Voraus einen Terminplan mit allen Zahlungen und Erledigungen aufzustellen. Gerade dieses letzte Werk kostete mich beinahe den letzten Nerv, denn es zog sich naturgemäß bis unmittelbar vor den Tag der endgültigen Abreise hin.

Im Mai war unser Bulli, wie unser VW-Bus inzwischen hieß, immer noch beim Ausrüster. Ich drohte, fluchte, redete gut zu, wahrscheinlich alles zugleich. Erst in der letzten Maiwoche übersiedelte er schließlich auf unseren Hof, in Grundausführung und immer noch mit jeder Menge an Mängeln und Schwachpunkten versehen. Ich schuftete von nun an jeden Abend und jedes Wochenende, doch an einen Probelauf, um mit unserem Auto überhaupt vertraut zu werden und die Einrichtung testen zu können, war bald nicht mehr zu denken. Immer wieder dachte ich mit einiger Beruhigung an meine gut ausgerüstete Werkzeugkiste, die vielen Schrauben, Leisten und Winkel, die ich alle mitnehmen wollte, um jederzeit und überall noch notwendige Verbesserungen vornehmen zu können. Tatsächlich habe ich dann auch noch bis in Indien wesentliche Korrekturen und sinnvolle Zusätze an der Inneneinrichtung gemacht. Dort allerdings mit sehr viel mehr Ruhe und Zeit.

Die letzten Tage vor der Abreise schienen wir nur noch im Kreis zu laufen. Alles, aber auch alles, musste nun erledigt, nichts durfte vergessen werden. Den endgültigen Abfahrtstermin hatten wir auf Freitag, den 29. Juni 1979, festgelegt. Noch drei Tage davor arbeitete ich in meiner Firma – viel zu lange, aber notwendig für die Kasse. Zwei Tage vor dem Start bemerkte ich, dass im Wohnteil des Autos ein Fenster nicht sicher genug zu verschließen war. Der nun doch recht kooperative Ausrüster hatte zum Glück ein Fenster eines anderen Herstellers, es war aber etwas größer und wir mussten mit der Blechsäge noch einmal an die Seitentüre ran. Am Abend hatten wir auch dieses Problem gelöst. Am Freitagmorgen ging’s ans Packen. Gegen Mittag wollten wir in Richtung Autobahn aufbrechen, doch bis es endgültig soweit war, bis ich mich ziemlich gestresst hinter das Steuer klemmte und Pedra genauso geschafft auf dem Beifahrersitz Platz nahm, war es dann kurz vor fünf Uhr.

Die gesamte Spannung löste sich, ähnlich wie bei einem Spieler unmittelbar nach dem Augenblick des Sieges und sie machte einer großen Gelassenheit und Ruhe Platz. Endlich war es soweit, wir hatten das Ziel der Vorbereitungen eines ganzen Jahres erreicht und nun war es fast schon normal, dass wir angekommen waren.

Karte der Gesamtroute

1. Reiseabschnitt: Deutschland bis Indien

Deutschland > Österreich > Jugoslawien > Griechenland > Türkei > Syrien > Iran > Pakistan bis Grenze Indien

Mit langem Bremsweg nach Jugoslawien

Beim Anfahren und vor allem in den ersten Kurven erschrecke ich, wie schwer sich nun das vollbeladene Auto fährt. Auch der Bremsweg kommt mir entsetzlich lang vor. Einige hundert Kilometer träume ich von einem Bremskraftverstärker und einer leichteren Lenkung, bis ich mich an dieses neue Fahrgefühl gewöhnt habe.

Weit kommen wir an diesem ersten Tag freilich nicht mehr. Nur noch etwas über München hinaus, in das oberbayrische Kurörtchen Feilnbach. Dort, zwischen den schwäbischen und norddeutschen Sommerfrischlern, drücke ich mir ein letztes „Kassler mit Kraut“ und ein frisch gezapftes Bier zwischen die Rippen. Pedra empfehle ich die Rindsroulade mit Kartoffelpüree und den Oppenheimer mit Verstand zu schlucken, denn es würde nun wohl lange dauern, bis wir wieder in die Nähe heimischer Küche kämen. Amüsiert und gelöst betrachten wir die vertraute Atmosphäre um uns herum. Die Kellnerin im Dirndl, die braven Urlauber mit dem Schoppen Wein oder der Halben Bier vor sich, den Geist des Heimatlichen und Gewohnten. Wir sind noch hier, doch wir fangen an, ganz woanders zu sein.

Die beiden nächsten Tage steuern wir bei nieselig, trüben Wetter über die Alpen nach Klagenfurt, dann über den Loiblpass nach Jugoslawien hinein, verlassen gleich nach Ljubljana die berüchtigte E5, auch Autoput genannt und gelangen auf kleinen, verschlungenen Landstraßen schließlich zu dem gemütlichen Örtchen Otočec. Wäre das Wetter etwas besser gewesen, hätten wir uns sicher erst einmal ein paar Tage vom Stress der vergangenen Wochen erholt, dort, in einem herrlichen Naturpark, mit sauberem Flüsschen und gepflegtem Wasserschlösschen aus dem 18. Jahrhundert. Aber so fahren wir weiter südwestlich, durch eine vertraute Alpenlandschaft, zu den Plitwitzer Seen. Weil wir Campingplätze so weit wie möglich meiden wollen, suchen wir uns in der Nähe eines kleinen Dorfes, hoch über einem Tal, unser eigenes, beschauliches Plätzchen. Eine Strategie, die wir, nicht nur aus Kostengründen, weitestgehend einhalten wollen. Mit dem Wohnmobil ist man tatsächlich herrlich unabhängig!

Die Plitwitzer Seen sind kaum in ihrer Schönheit zu beschreiben. Was das Auge mit einem Blick erfasst, ist schwer mit tausend Wörtern wiederzugeben. Sechzehn Seen und zahlreiche kleinere Tümpel fließen ineinander über, dazwischen Wasserfälle, teils saftig grün mit Moos bewachsen. Dort trödelt das Wasser spielerisch herunter, hier ergeht es sich mit erregender Unbändigkeit von hohen, zackigen Felsen. Jeder See ist von einer Klarheit, dass man selbst aus einer Höhe von zwanzig Metern noch die einzelnen Fische im Wasser zählen kann. Auch technisch hat man hier ganze Arbeit geleistet. Die kleinen Wanderpfade und Holzstege passen sich nahtlos in die beinahe märchenhafte Umwelt ein. Besonders reizvoll muss diese Gegend auch im Herbst sein, wenn sich in dem unterschiedlichen Grün der Seen das bunte Laub der umliegenden Hügel und Wälder spiegelt. Wohl nicht umsonst wurden hier einige Karl-May-Filme gedreht. Uschi Glas und Old Shatterhand sind bei den Einheimischen seither ein Begriff.

Nach zwei Reisetagen durch die herrlich gebirgige Landschaft der Herzegovina taucht bei Bihać der erste Spitzturm einer Moschee auf. Die Frauen tragen plötzlich weite Pluderhosen oder, wie einige ihrer türkischen Kolleginnen in der Bundesrepublik, lange Männerhosen mit einem langen Kleid darüber. Ein Stückchen Orient im südöstlichen Europa. Eine moslemische Enklave, die sich über Albanien, bis hinunter zur griechischen Grenze zieht. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als das türkische Großreich bis nach Wien reichte. Wir bleiben eine Nacht am Jablaničko See, einem Stausee, der nirgendwo sehr breit ist, sich aber auf eine Länge von gut 25 Kilometern durch verschiedene, zerklüftete Gebirgstäler windet. Wir staunen immer wieder, wie leer und vom Tourismus scheinbar noch völlig unerkannt dieses wunderschöne Jugoslawien zwischen der E5 und der überlaufenen Mittelmeerküste ist.

Dubrovnik: Über´s Ohr gehauen und „I can´t stand the rain”

Über das malerische islamische Dörfchen Poticelj mit seiner viel fotografierten Moschee und der guterhaltenen Osmanenfestung stoßen wir kurz vor Dubrovnik an die Küste und auf die Urlauberscharen aus dem Norden. Vor der Stadt, bei der Tankstelle, füllen wir die beiden Wassertanks mit jeweils 14 Liter und sind somit wieder für gut zwei Tage unabhängig. In einer ruhigen Seitenstraße, auf dem Hügel neben der Altstadt, finden wir einen Platz zum campen. Wir haben sogar freien Blick über die malerische Bucht von Dubrovnik.

Alt-Dubrovnik begeistert uns. Malerische, enge Gässchen zwischen mehrstöckigen, gut erhaltenen und noch voll bewohnten alten, mediterranen Häuserschluchten. Dazwischen Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt ist und auf Rollen von einer Seite zur anderen gezogen wird. Geschäfte und Kneipen sind durch kleine Hängelampen kenntlich gemacht, die schreiende Reklame im westlichen Stil fehlt völlig. Dafür werden alte Bildsymbole, ähnlich unseren deutschen Innungs- oder Handwerkszeichen, verwendet. Im Mittelalter war diese Stadt eine praktisch uneinnehmbare Festung. Nach Norden, Westen und Süden wird sie von einer gigantischen Mauer eingeschlossen, im Osten liegt ein weites, kahles und wasserarmes Gebirge und direkt davor das gut einsehbare Mittelmeer.

Aber hier sollten wir auch noch die erste böse Erfahrung auf unserem Trip machen. Vom ersten Tag an hatten wir versucht, innerhalb des gesteckten Budgets zu bleiben. So kontrollierten wir nach jeweils fünf Tagen, ob wir mehr als hundert DM für den Posten „Lebenshaltungskosten“ ausgegeben hatten. Ohne Auto, versteht sich! Damit waren wir bislang gut hingekommen. Wir stellten kurz vor Dubrovnik fest, dass wieder einmal der fünfte Tag sei und wir sogar eine Reserve von 50 DM in der Kasse hätten. Spaßeshalber sage ich auch noch zu Pedra: „Wenn wir nicht aufpassen, ziehen sie uns in Dubrovnik soviel Geld an einem Abend aus der Tasche, wie wir die letzten vier Tage bei unserem Ritt quer übers Land ausgegeben haben“.

Nach längerer Zeit haben wir am Abend vor, wieder einmal zum Essen auszugehen. Wie immer bei solchen Gelegenheiten lassen wir uns Zeit und wägen genau ab, bevor wir uns für ein gemütliches Lokal entscheiden, um dort die Füße unter den Tisch zu strecken, genüsslich zu speisen, nicht zu wenig roten Wein zu trinken, zu palavern, die Leute und was es sonst noch so gibt zu beobachten.

Ein Jugoslawe, einheimisch aussehend, frisch und frei auf der Straße angesprochen, hatte uns empfohlen, „die nächste Gasse links, dann die erste rechts und diese bis zum Ende und dann links das letzte Restaurant, ein sehr gemütliches, wo ich selber immer hingehe“. Es sieht auch ganz nett aus! Die Speisenkarte, außen auf einer Tafel aufgemalt, entspricht voll unserem Preisempfinden. Das meiste ist zwar in Serbokroatisch gepinselt und uns unverständlich, aber „Grilled Fish“ mit einigen uns unwichtig erscheinenden Wörtern, zu 45 Dinar (4,50 DM), klingt wie ein Volltreffer. Es schmeckt auch so! Etwas kaltes Gemüse zur Vorspeise, dazu noch warmes, frisches Weißbrot, daneben einen vollmundigen, nicht zu süßen Landwein aus der Karaffe. Kurzum, nach einem Tag voll verschiedener Eindrücke genau der richtige Abschluss. Nur, als dann die Rechnung kommt, sind wir doch sehr erstaunt: 440 Dinar, oder 44 DM, erscheinen uns doch als sehr hoch und keineswegs mit den Preisen auf der Tafel übereinzustimmen. Nach kurzer, aber sehr klarer Diskussion stellt sich heraus, dass das Schlitzohr von einem Wirt nur zwei oder drei billige Speisen mit Preis bezeichnet hatte, nämlich die uns unverständlichen Worte auf der Tafel. Für den uns verständlichen „Grilled Fish“ gelten ganz andere Preise. Auch der Wein ist teurer als aufgezeichnet. Wir erkennen aber rasch, dass Einwände da wenig helfen. Der gute Fisch und Wein sind in unseren Bäuchen – nun müssen wir ihn auch bezahlen. Ein Trick, den wir seitdem kennen, mit dem man uns sogar noch später in Griechenland das Geld aus der Tasche ziehen will.

Als wir an diesem Abend zu unserem Auto wandeln, ziehen wir noch an einem Tanzschuppen vorbei. Dort singt gerade ein heißer Typ „I can't stand the rain…“ („Ich kann den Regen nicht ausstehen“) und wie auf Bestellung fängt es urplötzlich zu blitzen und zu krachen an und ein gewaltiges Gewitter ergießt sich über die Stadt. Über diesen komischen Zufall sind wir sogar bereit, unseren Ärger mit dem Wirt von vorher zu vergessen!

Fischerdorf für Kapitalisten und ein Erdbeben

Auf der Suche nach einer ruhigen, einsamen Badebucht landen wir am nächsten Tag bei Sveti Stefan. Die Sonne ist gerade am Untergehen und an der langen schönen Bucht, unmittelbar vor der kreisrunden Insel Sveti Stefan, stehen nur noch zwei einsame Wohnmobile und ein kleiner „Zastava“, wie ein Fiat 600 hier heißt. Bis in die sechziger Jahre war Sveti Stefan ein urgemütliches Fischerdorf auf einer ganz kleinen Insel, knapp hundert Meter der Küste vorgelagert. Dann kam der sozialistische Staat und hat das Dörfchen – allerdings mit sehr viel Geschmack – in ein Luxushotel für westliche Kapitalisten umgewandelt. Seitdem hört man in erster Linie nur noch Englisch mit amerikanischem Akzent, Deutsch, Französisch und Italienisch, ungefähr in dieser Reihenfolge. Neben einfallslosen Urlaubsbunkern für Pauschaltouristen, sowie FKK-Plätzen für nordische Hängebauchtouristen hat das quasisozialistische Jugoslawien auch für den gehobenen Anspruch einiges an dieser Küste zu bieten.

Leute, die sich mit ihren Autos kostenlos die Nacht über an den Strand stellen wollen, sind hier allerdings unerwünscht. Kurz vor Mitternacht macht uns die Polizei barsch und unnachgiebig klar, dass hier „no camping“ ist und dass wir, bitteschön, gefälligst weiterfahren sollten. Es hilft kein Verhandeln und auch nicht die Ausrede, dass wir nur ein kleines Picknick machen wollen. So kommen wir schließlich noch, bei vollem Mondschein, ins elf Kilometer weiter südlich liegende Petrovac.

Von dem Anblick, der uns dort erwartet, sind wir sprachlos gerührt. Im vergangenen Frühjahr hatte hier ein Erdbeben gehaust, das sogenannte Epizentrum lag ungefähr hier. Die zornige Natur hat dabei ganze Arbeit geleistet. Einige Hotels sind buchstäblich platt dem Boden gleichgemacht, daneben stehen wieder andere Bauten, die wie durch ein Wunder verschont blieben und bei denen nicht einmal die Dachrinne schief hängt. Die Umgehungsstraße über dem Ort, am Berg, ist völlig gesperrt. Ein tiefer Riss hat sie glatt gespalten. Die ehemals recht schöne Strandpromenade sieht nicht minder spukhaft aus. Überall das gleiche Bild. Hier totale Verwüstung und unmittelbar daneben, wie durch eine gedachte Linie getrennt, nicht die Spur von diesem Beben. Entwurzelte Baumriesen neben unversehrten Laternenpfählen, unberührte Parkbänke vor wild verschobenen Pflastersteinen. Irgendwo dreht sich noch nach Mitternacht ein Kran und versucht, im Licht der Scheinwerfer, irgendeine Ordnung wiederherzustellen. Am Ortsende auf einem Hügel vor dem Leuchtturm steht eine Diskothek völlig verschont - oder als erstes wieder aufgebaut. Jedenfalls scheint man hier so zu tun, als ob es die Geisterstadt daneben überhaupt nicht gäbe. Wir hören nur Serbokroatisch. Scheinbar sind wir die einzigen Ausländer. Klar, dass hier kein Tourist länger bleiben will. Die Musik tobt mit voller Lautstärke. Wahrscheinlich müssen sich die jungen Leute und Arbeiter hier oben ihren Frust vom Leibe tanzen. Nach diesem Grausen können auch wir ein bisschen Ablenkung gebrauchen und mischen noch für eine Stunde mit. Vom Strand, gleich daneben, vertreibt uns in dieser Nacht kein Mensch mehr. Und als wir um acht Uhr morgens verschlafen aus dem Auto schauen, sind um uns herum schon eifrige Leute über Pläne gebeugt und andere hacken mit Geräten auf die Trümmer ein. Das Leben geht weiter!

Landschaftsfotografen und Heimweh nach Griechenland

Wir setzen die Reise fort, in Richtung Titograd, vorbei am Skutari See, der zwar recht schön liegt, der uns aber doch enttäuscht. Schuld daran sind wieder hochbegabte Landschaftsfotographen, die Superbilder aus einer Superperspektive schießen, möglichst aus der Luft, dazu noch eine bestens klingende Geschichte der Superlative schreiben und dann das Ganze in einem Magazin für zuhause zum Träumen veröffentlichen. Wir sind durch vorherige Stories aus diesem Genre enorm vorbelastet. Es soll ein Vogelparadies sein und Pelikane in Massen geben. Wir sehen keinen einzigen und die Straße, die mitten durch den See führt, wirkt wohl nur aus der Luft so reizvoll.

Dafür enttäuscht uns die Landschaft auf der weiteren Fahrt keineswegs, eine hauptsächlich alpenländische Umgebung, die uns durch die Platijeschlucht, entlang dem Morača über Mojkovac, Ivangrad, Rozaj, über den Kula-Pass nach Pec, Darovica, Przren und schließlich zum 2.000 Meter hohen Osljak, nach Bistra führt. Wir sind ziemlich nun sehr nahe an der Grenze nach Albanien. Es gibt Scharen von Zigeunern, die immer wieder wie aus dem Nichts auftauchen, Frauen und Kinder, die unser Auto umzingeln und fordernd die Hand aufheben. Es hilft nur eine Methode: alle Schotten dicht, langsam und gezielt weiterrollen und dabei laut hupen, Blick in den Rückspiegel wegen eventuell geworfener Steine, gehobene Fäuste ignorierend. Insgesamt wirken die Menschen in diesem Landstrich eher etwas düster und verschlossen. Touristen kommen hier auch nur selten vorbei und selbst die Beamten aus Belgrad, so haben wir uns sagen lassen, sind froh, wenn sie hier wieder raus sind. Wir fangen an, uns auf Griechenland zu freuen. In Skopje treffen wir wieder auf die E5 in Richtung Süden. Es ist Sonntag, der Verkehr noch ziemlich ruhig, denn die Gastarbeiter- und Urlauberkolonnen aus dem Norden tauchen hier gewöhnlich erst am Montag auf. Viele fahren allerdings, um noch rascher in die Heimat zu kommen, Tag und Nacht und somit total im Trancezustand. Das Heimweh und das „Doch-nicht-zuhause-sein“ im nicht nur klimatisch kühlen Norden muss für diese Leute oft unerträglich sein!

Am Grenzübergang Bodorodica treffen sie dann alle aufeinander: die übermüdeten, erschöpften, aber glücklichen Griechen und die sonnenhungrigen Mitteleuropäer. Die Abfertigung sowohl bei den Jugoslawen als auch bei den Griechen, verläuft zügig. Allerdings unterteilen die Griechen streng nach „Griechischen Staatsangehörigen“ und „Anderen“. Die „Anderen“ werden nur in Ausnahmefällen gefilzt, die Griechen dagegen, mit ihren vollgepackten Autos, mit Fernseher, Kühlschrank, Oma, Kind und Kegel, in aller Regel sehr genau. Trotz ihrer deutschen, holländischen und schwedischen Kfz-Kennzeichen.

Der Bulli frisst mehr als wir und eine Republik mit Nachwuchssorgen

An der kleinen Wechselstube reihen wir uns in das Gedränge zum Geldtausch ein. Die letzten Dinare werden in griechische Drachmen eingetauscht und ein Euroscheck über dreihundert Mark ergibt runde 6.000 Drachmen. Bei der ersten Tankstelle fährt uns ein Schreck durch alle Glieder; der Benzinpreis liegt bei 1,40 DM pro Liter; wie in Deutschland zwei Jahre später. Brot für die Welt, aber Geld für die Ölförderländer und den heimischen Steuersäckel! Wenn wir weiterhin so Kilometer fressen, so meine Erkenntnis, wird der Bulli wohl bald mehr schlucken als wir!

Grund genug, unsere ursprüngliche Routenplanung zu überdenken und zu straffen. Die geplante Peloponnes-Rundfahrt streichen wir ganz und einigen uns, uns auf das Gebiet östlich von Thessaloniki zu beschränken. Eine kluge Entscheidung, wie sich herausstellt. Wir sind nun genau zwei Wochen unterwegs und haben das Gefühl, lange genug im Auto gesessen zu haben. Wir wollen endlich, wie ganz normale Urlauber, ein paar Wochen an einem schönen Strand verbringen, schwimmen, tauchen, braun werden und uns von den wirklich schlimmen Strapazen der letzten Monate erholen. Was wir suchen, finden wir auf Chalkidiki, der großen Halbinsel mit den drei Fingern, östlich von Thessaloniki. Dabei dürfte der östlichste Finger, die Mönchsrepublik Athos, wohl der bekannteste sein. Direkt davor, in einer Bucht bei Ouranopolis, verbringen wir nun eine Woche klassischen Griechenlandurlaub: klares, warmes Meer, Sonne garantiert, billiger Landwein und gewöhnungsbedürftiger Retsina. Unsere freundlichen griechischen Nachbarn laden uns ab und zu zum selbstgefangenen, gegrillten Fisch ein, wobei die Verständigung stets mit einem Gemisch aus Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch und reicher Gestik zustande kommt.

Ein Besuch der Mönchsrepublik ist Pedra als Frau nicht gestattet, mir als Mann, nur nach vorheriger Visaerteilung in Thessaloniki. Als Ersatz entschließen wir uns zu einer Bootsfahrt entlang der Westküste von Athos. Mit dem Fernglas, aber auch nur mit dem bloßen Auge, kann man eine Menge sehen: Einsiedlernester in unvorstellbaren Lagen an den Felsen geklebt, riesige kunstvolle Klosterlandschaften im byzantinischen Stil, immer wieder herrliche Kirchen. Und nur selten einen Mönch. Das Ganze sieht ziemlich verlassen aus, die meisten der Gebäude scheinen langsam zu verfallen. Es fehlt an Geld und noch viel mehr an Nachwuchs. Wie in allen christlichen Klostergemeinschaften und speziell im Katholizismus, egal ob römisch oder griechisch-orthodox, zieht man es vor, weiter auf starren Traditionen zu beharren, sich immer mehr fernab vom weltlichen Realitätsbedürfnis zu bewegen und sich der allmählichen Auszehrung hinzugeben. Ganz anders als im Buddhismus – wie wir später sehen werden – wo es die Klostergemeinschaft verstanden hat, sich ihren festen Platz in der Gesellschaft zu erhalten.

Im alten Wachtturm von Ouranopolis entdecken wir einen sehr ansprechenden Kunstladen. Teppiche und Handtaschen, geknüpft aus naturfarbigem Ziegenhaar, garantiert ohne chemische Zusätze, werden dort verkauft. Wir staunen über die einzelnen Farbnuancen und überlegen lange, ob wir die erste größere Investition tätigen sollen. Aber unser Budgetposten „Souvenirs“ ist kurzgehalten und wir haben ja noch viele Verlockungen vor uns.

Feuerquallen, ein Koffer fährt zurück, der erste Umbau

Eine Woche später erreichen wir die Halbinsel Sithonia, den schönsten Teil der Chalkidiki. Hier kann man auch als Wildcamper noch seine Traumbucht finden, in einer abwechslungsreichen Natur, die uns immer wieder an die Fjorde Norwegens denken lässt. Einsamkeit wird im Hochsommer natürlich nicht mehr garantiert und schon gar nicht ab Ende Juli. Täglich treffen neue Ferienmacher ein, mit Zelten, Wohnwagen, Rucksäcken, ausrangierten Postmobilen, umgebauten Lieferwagen und was es sonst noch alles gibt. Am Wochenende kommen dann auch noch die Kurzurlauber aus dem nahen Thessaloniki dazu, mit Oma, Opa, vielen, vielen Kindern, auf die sie für meinen Geschmack fürchterlich herrisch und aggressiv einreden. Jeden Tag wird auch der Unrat mehr und die Häufchen menschlicher Fäkalien. Viel zu wenig Leute scheinen bemerkt zu haben, dass man zum Campen auch einen kleinen Klappspaten braucht. Und dann kommt unvermittelt ein Gewitter und mit ihm Unmengen von Feuerquallen. Überall sind sie im Wasser, das Schwimmen wird zur Tortur. Das Gewitter geht, die Quallen bleiben. Kaum sichtbar treiben die glasigen, blasenartigen Körper im Wasser umher, die fadenartigen Tentakeln mit dem betäubenden Gift hinterherziehend. Kommt man mit diesen Tentakeln in Berührung, glaubt man zunächst an einen elektrischen Schlag, der dann sogleich von fürchterlichem Brennen abgelöst wird. Das Brennen vergeht, aber eine dünne Narbe kann noch lange bleiben. Gegen das Viehzeug ist kein Kraut gewachsen, so wie sie kommen, gehen sie auch wieder. Doch es kann Tage und Wochen dauern.

Wir warten auf Post (per „Poste restante“ im Postamt oder beim nächsten American Express Office) und fahren deshalb noch einmal zurück nach Thessaloniki. Ausserdem ist uns inzwischen klar geworden, dass wir viel zu viele Sachen mitgenommen haben. So packen wir eine riesige Kiste mit überflüssigem Kulturballast und vertrauen sie dem Orientexpress in Richtung Deutschland an. Wochen später, in Damaskus, erfahren wir von Pedras Mutter, dass tatsächlich alles prompt angekommen ist. Beim Anblick von zwei Paar Schuhen, vielen alten Kleidern, sowie einer Uhr, fragte sie etwas besorgt nach, ob wir denn nur noch barfuß laufen würden, ob wir überhaupt noch etwas zum Anziehen hätten und ob wir schon ganz und gar zeitlos leben würden.

Wir wollen nun zügig in Richtung Türkei weiter. Doch in Kavala halten wir bei einer riesigen Autoschlange mit Urlaubern, die auf die Fähre zur Insel Thassos warten. Wir stehen lange da und überlegen, dass Griechenland doch noch recht schön sei. Irgendwo lesen wir, dass etwas weiter östlich von Keramoti auch noch eine Fähre nach Thassos ginge. Die Überfahrt von dort sei kürzer und etwas billiger. Wir entscheiden uns, erst einmal dorthin zu fahren um uns die Sache anzusehen.

Eigentlich wollen wir in Griechenland noch Moskitonetze für alle Fenster und die Schiebetüre schneidern lassen, den großen rückwärtigen Staukasten hätte ich gerne unterteilt. Mit der Kooperationsbereitschaft und mit den Preisen der Leute hier haben wir beste Erfahrungen gemacht. Seit einiger Zeit schon halte ich deshalb Ausschau nach einem Schreiner und einem Schneider.

In Keramoti hilft uns dann der Zufall. Wir kommen abends um sieben Uhr unmittelbar vor einer Schreinerwerkstätte zum Stehen. Daneben direkt ein Schneiderladen. Kaum geparkt, schleicht auch noch ein Grieche an, der sich für unser Auto interessiert. In wunderbarem Deutsch, mit rheinischer Färbung. Schließlich habe er zehn Jahre lang in Köln gearbeitet, wie er uns stolz erzählt. Die Konstellation erscheint unheimlich günstig: Dem Schreiner mache ich eine genaue Zeichnung, wie ich die Bretter für den Kasten haben will, Pedra redet mit dem Schneider. Unser griechischrheinischer Freund übersetzt. Drei Stunden später ist der hintere Kasten umgebaut, unter unseren Klamotten herrscht nun wohltuende Ordnung, und dank mitgebrachtem Moskitonetz und Klettband ist unser Auto ab sofort moskitodicht.

Doch noch nach Thassos und „jetzt geht´s erst richtig los!”

Am nächsten Morgen nehmen wir die erste Fähre nach Thassos. Eine sehr grüne Insel, mit Pinien- und Bananenhainen, Wein und vielen, vielen Bienenhäuschen. Überall bietet man uns Thymian-, Akazien-, oder Salbeihonig an. Landschaftlich eine schöne Insel, aber nur an ganz wenigen Stellen können wir mit unserem Camper bis dicht an den Strand fahren. Trotzdem finden wir auch hier ein schönes Plätzchen, von dem uns aber nach einer Woche, und wieder nach einem Sturm, die schon bekannten Feuerquallen vertreiben.

Über Xanthi und Alexandropoulis – einer Gegend, in der sich die ersten Moscheen der türkischen Minderheit mit den byzantinischen Kuppelkirchen der orthodoxen Griechen vermischen – gelangen wir am 10. August an die türkische Grenze. Wir sind nun die sechste Woche unterwegs und der Gedanke, eigentlich schon einen ganzen Jahresurlaub verbracht zu haben und – wenn dem so wäre – in den nächsten Tagen wieder dem alten Trott nachgehen zu müssen, gibt uns ein unheimlich wohliges Gefühl mit dem Bewusstsein, dass es ja nun erst richtig los geht. Wie beruhigend ist es doch, endlich einmal, Zeit-für-sich zu haben! Ich habe sogar Muße, einmal eine Fliege genau zu beobachten, ohne das Bedürfnis, sie vertreiben oder gar erschlagen zu wollen; ich finde es amüsant, wie sie um meinen Kopf herumschwirrt und bringe sogar Sympathie auf, als ich sehe, wie eifrig das Tierchen mit seinem Saugnapf seine Nahrung sucht. Mensch und Tier erscheinen mir auf einmal gar nicht mehr so verschieden zu sein.

Zum ersten Mal: „Alemán – Türkisch – Arkadaş!”

Der griechische Grenzposten blättert gelangweilt in unseren Pässen, drückt einige Stempel hinein und winkt uns weiter. Schon nach knapp hundert Metern weht uns die rote Fahne mit dem türkischen Halbmond entgegen. An der Zollstation herrscht Chaos. Zwei Busse mit jungen Leuten sind eben angekommen, überall ist dichtes Gedränge. Ein paar Mal schickt man uns zwischen der „Police“ und den „Customs“ hin und her, bis wir alle notwendigen Stempel haben. Nach geheimnisvollen Kriterien werden manche der Reisenden ausgesucht und genau durchleuchtet, wir haben wieder Glück. Der Mann am Schlagbaum, der als letzter unsere Pässe kontrolliert, meint, als er sieht, dass wir aus Deutschland kommen: „Alemán – Türkisch – Arkadaş!“ Ein Ausdruck, den wir hier zwar noch nicht ganz verstanden, den wir aber noch sehr häufig zu hören bekamen: „Deutsche – Türken – Freunde!“ Dabei werden jeweils die äußeren Seitenflächen der Zeigefinger aneinander gerieben. Eine Bewegung, die im ganzen Orient „Freund“ bedeutet, während ein Kreuzen beider Zeigefinger „Feind“ anzeigt. Bis Tekirdag am Marmarameer fahren wir auf der schnurgeraden E5, vorbei an riesigen Sonnenblumenfeldern, durch eine gänzlich veränderte Szenerie und Atmosphäre. Je näher wir der Grenze auf der griechischen Seite gekommen sind, desto mehr ist aus der dortigen „türkischen Minderheit“ eine klare Mehrheit geworden. Die Menschen haben sich also kaum geändert. Die Erde scheint genauso lehmig braun zu sein, die Hügel ähnlich sanft geschwungen, die Sonnenblumen schauen ganz und gar „wie die da drüben“ aus. Und doch spürt man, dass man auf einmal woanders ist. Ein Gefühl, das sonderbarer Weise an jeder Staatsgrenze aufkommt. Selbst wenn man von Bayern nur hinüber nach Österreich fährt, ja selbst, wenn man mitten in der Wüste steht und ein einsames Schild anzeigt, dass hier nun nicht mehr der Iran, sondern dies nun Pakistan sei.

Die Kinder am Straßenrand machen die nicht mehr ganz unbekannte Bewegung des Zigarettenrauchens, mehr aus Routine als in der tatsächlichen Erwartung, dass man etwas aus dem Auto wirft. Manchmal heben sie dabei aggressiv einen Stein auf, tun so, als ob sie werfen würden, verlieren aber regelmäßig den Mumm, wenn man sie nur scharf ansieht und ganz langsam auf sie zufährt oder auch nur abbremst. Als wir mittags direkt neben der Straße am Meer parken, zieht ein Birnenverkäufer seinen Wagen heran und bietet uns seine Ware an. Wir kaufen nichts, aber er will mit uns plaudern, schenkt uns zwei seiner Früchte, sieht sich interessiert unser Auto an und bringt schließlich noch seinen Freund, den Melonenverkäufer. Auch der schiebt seinen Karren herbei, weist einladend und grinsend auf seinen Melonenhaufen und ist keineswegs böse, als wir auch bei ihm dankend ablehnen. Nur weggehen will auch er nicht gleich. Er spricht nicht unsere Sprache, wir nicht die seine. Die Themen sind begrenzt und doch sehr breit gefächert in der Sprache der Gestik, der Freundschaft und des guten Willens. Bevor er weitergeht schneidet er ein Viertel einer Melone ab, teilt sie durch zwei und drückt Pedra und mir je ein Stück in die Hand. Er ist dabei ganz wohl mit sich selbst und seinen Gefühlen.

Pferd frisst „Anadol” und anstehen beim Tanken in Istanbul

Je näher wir in Richtung Istanbul kommen, desto dichter wird der Verkehr. Die Fahrsitten werden immer sportlicher, häufig überholen gleich zwei Autos nebeneinander. Die Großen drängen die Kleineren und die Aggressiveren die Defensiveren von der Fahrbahn. Dennoch, wir erleben keinen einzigen Unfall, nicht einmal einen Stau. In Istanbul selbst herrscht inzwischen abendliche Rushhour; sechsspurige, moderne Ausfallstraßen und trotzdem das vertraute Bild von Stoßstange an Stoßstange. Lustig dekorierte Kleinbusse, unbeschreiblich vollgestopft mit Passagieren, uralte amerikanische Straßenkreuzer, wenige moderne, europäische Mittelklassefahrzeuge, immer wieder das urtürkische Gefährt „Anadol“, ein Auto mit Kunststoffkarosserie, von der uns ein Türke später einmal unter großem Gelächter, aber mit nachdrücklicher Ernsthaftigkeit erzählt, dass dieses Material zwar nicht so schlecht sei, aber dummerweise gern von Pferden angeknabbert würde.

Bis hierher kommen wir mit der letzten griechischen Tankfüllung. Nun müssen wir das erste Mal in der Türkei tanken. In Deutschland waren noch im Frühjahr die Zeitungen voll mit Geschichten, dass es in der Türkei kein Benzin gäbe, „die Türkei ist pleite!“, „ohne Devisen kein Öl“, „ohne Öl keinen Sprit“. Tatsächlich gibt die Türkei wesentlich mehr Devisen an die Ölländer aus, als diese durch ihre gesamten Exporte wieder hereinbringt. 1980 waren es 700 Millionen Dollar. Ein Los, das sie mit vielen Entwicklungsländern teilen muss und viele Türken sehen ihr Land als Entwicklungsland, näher bei der „Dritten Welt“ als bei Europa, trotz Assoziierungsvertrag. Irgendwo zwischen Hut und Fez. Mit den Augen im Okzident, mit der Seele jedoch im Orient. Ganz wie seine Geographie. Mit der Spitze der großen Zehe noch in Europa, mit dem Fuß aber in Asien. An der Tankstelle vor dem Mocamp drängeln sich die Autos. Benzin ist knapp, Diesel noch knapper. Ausländische Kennzeichen werden nur gegen Bezahlen in harten Devisen bedient. Dann aber wenigstens ohne Restriktion und zum offiziellen Wechselkurs. In anderen Orten müssen wir uns später ein Permit, einen Berechtigungsschein, beim Bürgermeister holen. Bedient werden wir immer, unseren Reservekanister brauchen wir nicht ein einziges Mal! Das Thema „Benzin“ ist daheim von der Presse maßlos aufgebläht worden – sehr zum Schaden des türkischen Tourismus und vieler europäischer Reisenden, die teilweise mit unglaublichen Batterien von Benzinkanistern auf dem Dach anrücken.

Vom Wildcampen in einer Seitenstraße haben uns das Touristenbüro und einige Reisende („um Gotteswillen!“) abgeraten und so stehen wir, nicht ganz glücklich, zum ersten Mal auf einem Campingplatz, dem BP-Mocamp, das ziemlich überfüllt und eng ist. Nur für eine Nacht, denn am nächsten Morgen mischen wir uns unter den als „irre“ beschriebenen Verkehr und finden für die nächsten vier Tage beste Gesellschaft zwischen einigen weiteren Wohnmobilen. Mitten im Zentrum, vor dem Hippodrom, der Blauen Moschee, der Hagia Sophia und dem Topkapi Serail, in Reichweite der beiden Basare, dem Goldenen Horn und der Galatabrücke. Für ein kleines Trinkgeld verspricht uns der Parkwächter „gut aufzupassen“, wenn wir unterwegs sind.

Konto bei Allah und vom Fußpilz verschont

Und unterwegs sind wir viel! Denn diese Stadt besticht untertags mit ihrer verwirrenden Geschäftigkeit, mit einem überaus bunten, typisch orientalischen Treiben, einer auch heute noch für den Mitteleuropäer völlig fremd wirkenden Welt. Allerdings, des Nachts sieht es anders aus. Überall wird Energie gespart, die Straßen sind völlig dunkel, ohne Strom, die Lichtreklamen, öde, trist und leer die Stadt, fast deprimierend! Aber bis dahin sind wir in der Regel ohnehin geschafft und froh, nur noch irgendwo sitzen zu können. Zum Beispiel gleich ums Eck bei „Jenner“, oder im „Pudding Shop“, dort, wo sich Tramper und Globetrotter aus aller Welt die Tür in die Hand geben, wo man die neuesten Tipps für den nächsten Streckenabschnitt bekommt, noch schnell einen Reisepartner finden kann, oder erfährt, „was gerade überhaupt so läuft“.

Am Sonntagmorgen, es ist der 12. August, hat uns, wie jeden Tag pünktlich um sechs, der Ruf des Muezzins vom nahen Turm der