19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tologo Verlag

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

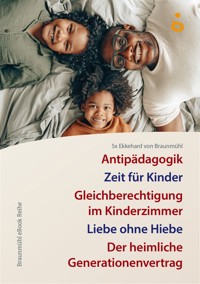

3 Bücher von Ekkehard von Braunmühl in einem: Gleichberechtigung im Kinderzimmer Die Autoren haben etwas im Angebot, was alle Machtkämpfe mit einem Schlag überflüssig macht und die darin gebundenen Energien für sinnvolle Dinge freiwerden läßt: das Prinzip der Gleichberechtigung zwischen den Generationen. Zwischen den Geschlechtern und Völkern ist Gleichberechtigung inzwischen zu einer fast selbstverständlichen Forderung geworden. Aber zwischen Kindern und Erwachsenen - geht denn das? Es geht. Und nicht nur das. Es ist ganz leicht. Viel leichter als der Machtkampf, in den viele noch verstrickt sind. Wie es geht, das verrät dieses Buch. Liebe ohne Hiebe Mit dem in diesem Buch vorgestellten Harmonie-Spiel wird ein neues Kapitel der menschlichen Lebenskunst aufgeschlagen. Auf der Grundlage eines originellen, leicht verständlichen Praxismodells über das Zusammenspiel von Gefühl und Verstand zeigen die Autoren, wie zwischenmenschliche Beziehungen auch in schwierigen Situationen friedlich und stabil bleiben und dadurch vernünftige Problemlösungen möglich werden. Dabei wird auf jeden moralischen Zeigefinger verzichtet, was dieses Buch zu einer besonders angenehmen und vergnüglichen Lektüre macht. Der heimliche Generationenvertrag Über nichts machen sich Erwachsene mehr Illusionen als über Kinder. Dabei haben sie selber an Leib und Seele erfahren, was es bedeutet, ein Kind zu sein. In Bezug auf Kinder sind sie Experten und Betroffene zugleich. Darum geraten sie fast zwangsläufig in Unsicherheit, häufig sogar in Streit miteinander, wenn es um die richtige Behandlung von Kindern geht. Dieses Buch zeigt aus einer distanzierten Position, welche Funktion Kinder für Erwachsene tatsächlich haben. Es lüftet den Schleier, den die vielen "offiziellen" Willensbekundungen über die wirkliche Rolle der Kinder gelegt haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1008

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Gleichberechtigung im Kinderzimmer

Der vergessene Schritt zum Frieden

Annette Böhm und Ekkehard von Braunmühl

Aufgrund eigener Erfahrungen ist es für mich selbstverständlich, mit meinem Kind (3) gleichberechtigt zu leben. Allerdings habe ich den Anspruch, es noch besser zu machen als meine Eltern. – Anna, 25

Mir würde es noch besser gefallen, wenn die Gleichberechtigung konsequenter und ohne, sagen wir mal, Zwischenfälle durchgehalten würde. Und das gilt nicht nur für mich! – Ulli, 15

Die Frage autoritär oder Gleichberechtigung sollten sich die Eltern am besten ganz am Anfang des Lebens ihres Kindes beantworten. Ein Umschalten auf gleichberechtigt am 18. Geburtstag finde ich lächerlich. – Guido, 18

Wer durch das Gleichberechtigungsprinzip gewöhnt ist, selbstverantwortlich zu entscheiden, trifft seine Entscheidungen richtiger und sicherer, weil er fähig ist, Konsequenzen abzuschätzen. Bei falschen Entscheidungen ist er durch seine Selbstsicherheit eher bereit, Fehler einzugestehen und zu korrigieren. – Thimo, 20

Eltern tun sich auch selbst einen Gefallen, wenn sie die Kinder anständig behandeln. Ich meine: freundlich, höflich, eben gleichberechtigt. Sonst werden die Kinder unselbständig oder aggressiv, machen immer Ärger und so, Dummheiten eben. – Mathias, 23

Wer behauptet, Kinder aus gleichberechtigten Familien seien irgendwie vernachlässigt und deswegen bedauernswert, den kann ich nur selbst bedauern, weil er nämlich null Ahnung hat. – Florian, 18

In gleichberechtigten Beziehungen ist der Alltag miteinander auch manchmal anstrengend; aber Auseinandersetzungen schaukeln sich nicht so hoch wie in anderen Familien, denn wenn die Eltern sich nicht als Herrscher aufspielen, dann müssen die Kinder auch nicht gegen sie kämpfen. – Paul, 18

Für mich kann ich mir keinen anderen Umgang mit allen Menschen vorstellen als den auf gleichberechtigter Basis. – Lisa, 28

Wenn die Erwachsenen Mädchen und Jungen nicht ständig beibringen würden, wie sie sein sollen, dann gäbe es nicht so viele Macho-Männer, und die Frauen würden sich später nicht so viel gefallen lassen. – Dora, 16

Die meisten Erwachsenen, auch Lehrer, tun zwar freundlich, behandeln Kinder aber »von oben herab«. Aber was soll’s, die haben’s eben nötig. Aber wenn die Euer Buch gelesen haben, wird sowieso alles ganz anders. – Lena, 16

Lieber gleich berechtigt als später

Aussichten auf Frieden

Die Menschheit tut sich schwer mit dem Frieden. Trotz erschütternder Erfahrungen und überzeugender Erkenntnisse sind Eigenschaften wie Friedfertigkeit, Toleranz und Fairneß keineswegs zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Frage liegt nahe, welche Katastrophen die Menschheit noch erleben muß, bevor sie aus ihren Fehlern lernt, bevor sie zur Vernunft kommt, bevor sie Frieden findet – hoffentlich nicht erst auf einem allgemeinen Friedhof.

Die Chancen für den Frieden stehen schlecht, wenn man die Geschichte betrachtet und gegenwärtige Entwicklungen einfach in die Zukunft weiterdenkt. Wir schreiben dieses Buch, weil wir bei unserer Beschäftigung mit den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern Chancen für den Frieden entdeckt haben, die von den allermeisten Menschen überhaupt noch nicht wahrgenommen, geschweige denn wahrgenommen werden. Diese Chancen sowohl zu erkennen als auch zu nutzen ist besonders sinnvoll für Eltern und andere Erwachsene, die privat wie beruflich den Umgang mit Kindern pflegen, denn sie (und die Kinder) profitieren davon unmittelbar, nicht erst in der Zukunft und auch nicht erst unter der Bedingung, daß viele andere mittun.

Außerdem sind solche Personen erfahrungsgemäß besonders anfällig für allerlei öffentliche Appelle und Vorwürfe, wann immer es Anlässe oder auch Vorwände gibt, den Themen Kindheit, Jugend, Elternschaft, Erziehung, Normen, Werte, Verantwortung, Autorität und dergleichen besondere Beachtung zu schenken. So verständlich die Aufgeregtheit über manche Verhaltensweisen bestimmter junger Menschen sein mag, so fragwürdig sind doch in der Regel die allgemeinen Schlußfolgerungen und Rezepte. Der Schwarze Peter landet unweigerlich bei den Erwachsenen, die an der Familien- und Schul-«Front« angeblich versagt hätten, »der Jugend« mit zuwenig Strenge oder Liebe oder Erziehungsmut oder Flexibilität oder Konsequenz oder Verständnis oder xyz entgegengetreten seien. Entsprechend widersprüchlich, aber immer hochgestochen, klingen dann die Patentrezepte, die Abhilfe schaffen sollen, die aber tatsächlich der Lebenswirklichkeit der Menschen zwangsläufig hinterherhinken und hauptsächlich die jeweiligen Ideologien am Leben erhalten. Jedenfalls wecken sie immer erneut die gleichen Illusionen (Stichwort: »Machbarkeitswahn«), die seit Jahrhunderten über alle Moden hinweg nur zu Enttäuschungen führen konnten.

Wie wir zeigen werden, lohnt es sich, über den Frieden neu und grundsätzlich nachzudenken. In vielen Fällen sind es nämlich bloße Mißverständnisse und andere unnötige Fehler, die guten Glaubens und guten Willens geschehen und die nur deshalb Unfrieden stiften, weil die Beteiligten nicht über friedenserhaltende Denkmuster und -Strategien verfügen.

Um gründlich genug an das Thema heranzugehen, möchten wir kurz die drei Bereiche kennzeichnen, in denen der Begriff »Frieden« vor allem Verwendung findet. Zuerst meint »Frieden« ein Verhältnis zwischen Menschen. Menschen und Menschengruppen (etwa Staaten, Volksgruppen, Religionsgemeinschaften) leben entweder friedlich zusammen, das heißt miteinander, oder sie streiten und bekämpfen sich, das heißt, sie leben (mehr oder weniger) gegeneinander. Im schlimmsten Falle »sprechen die Waffen«, zwischen ihnen herrscht »Krieg«. Allerdings wird so mancher Streit und auch Kampf ausgefochten, ohne daß die Kontrahenten deshalb zu »Feinden« werden müssen und ohne daß ihre Auseinandersetzungen den »Frieden« im üblichen Sprachgebrauch verletzen: etwa beim sportlichen »Wettstreit«, beim politischen »Wahlkampf«, beim »Streit der Meinungen« oder beim »Kampf um die Wahrheit«. Auch »Konkurrenz« zwischen Menschen kann recht energisch betrieben werden, ohne daß dabei die Gesetze des Friedens außer Kraft gesetzt werden: bei Spiel und Sport, in der Wirtschaft, sogar in der Liebe. Alle möglichen Leistungs- und sonstigen Vergleiche zwischen Menschen können zwar zu Sieg und Niederlage führen, die jeweils bestimmte Vor- und Nachteile mit sich bringen, aber wenn alle Beteiligten die gleichen Regeln anerkennen und beachten, bleibt der Frieden gewahrt. Das wichtigste dabei ist wohl, ob das Gerechtigkeitsempfinden der Beteiligten, ihr Gefühl für Fairneß, Chancengleichheit, Gleichberechtigung verletzt wird oder nicht.

Wenn Menschen sich dagegen – im Großen wie im Kleinen – gegenüber anderen Menschen ungerechte Vorteile verschaffen wollen, sich unfair verhalten, beispielsweise ein »Recht des Stärkeren« beanspruchen oder Vertrauen mißbrauchen, lügen, betrügen, listig manipulieren, dann mag äußerlich alles freundlich und friedlich wirken, aber trotzdem werden die Prinzipien des Friedens verletzt, und über kurz oder lang wird sich das rächen. Menschen, die von anderen offensichtlich unterdrückt, ausgebeutet, übervorteilt wurden, haben in der Geschichte einerseits oft sehr viel Geduld, eine aus heutiger Sicht fast unbegreifliche Gutmütigkeit bewiesen, andererseits kam es immer wieder zu heftigen Gegenreaktionen (von kollektiven Aufständen, Revolutionen, über Bürgerrechts-, auch Frauenbewegungen bis hin zu individuellen Trotzanfällen, Wutausbrüchen, Gewaltakten), die zeigen, daß die benachteiligten Menschen nicht wirklich zufrieden waren. Als Konsequenz aus unendlich vielen leidvollen und blutigen historischen Erfahrungen wird heute deshalb die Alternative zum Gegeneinander der Menschen auf abstrakter Ebene oft mit der Formulierung »Gerechtigkeit und Frieden« benannt. Ein auf Dauer sicheres und wirklich zufriedenstellendes Miteinander der Menschen setzt die Gleichberechtigung aller Menschen und Menschengruppen voraus. Dies bedeutet selbstverständlich auch Toleranz zwischen den Menschen, nicht aber Toleranz mit solchen Individuen oder Gruppen, die sich über andere erheben, sie unterdrücken, übervorteilen, ausnutzen, nicht als gleichberechtigt akzeptieren.

Der Frieden zwischen Menschen ist grundsätzlich kein endgültig erreichbarer Zustand: Bekanntlich kann der Friedlichste nicht in Frieden leben, wenn es dem unfriedlichen Nachbarn nicht gefällt. Wir werden aber zeigen, daß heute noch – oft unerkannt – viele Gewohnheiten bestehen, die ein friedliches Miteinander unnötigerweise erschweren, oft geradezu verhindern. Außerdem gibt es viele – oft noch unbekannte – Möglichkeiten, dafür zu sorgen, daß Menschen von vornherein viel seltener auf unfriedliche Gedanken kommen. Und schließlich kann man auf Friedensstörungen (und Störenfriede) weitaus intelligenter und wirksamer reagieren als durch Zurückschlagen, Sich-zurückziehen oder gar Die-andere-Wange-hinhalten. (Das nötige Know-how werden wir im Laufe des Buches entwickeln.)

Ein zweiter Bereich, in dem der Frieden auf dem Spiel steht, ist das einzelne menschliche Individuum. Wenn Menschen sagen, daß sie »in Ruhe« oder »in Frieden« gelassen werden wollen, weisen sie damit Störungen eines Zustandes zurück, den sie als angenehm und wertvoll empfinden. Dieser Zustand wird aber nicht nur von außen bedroht, sondern kann auch durch Vorgänge im Inneren des Individuums selbst unmöglich gemacht werden. Es ist heute eher die Ausnahme als die Regel, daß ein Mensch »Frieden im Herzen« empfindet, »in Frieden mit sich selbst« lebt, eine echte innere »Zufriedenheit« genießt und ausstrahlt. Das Gegenteil von dem Zustand des »Seelenfriedens«, der inneren Ausgeglichenheit, Harmonie, Gelassenheit wird oft als Friedlosigkeit, Unruhe, Getriebensein beschrieben. Der Mensch ist dann nicht »mit sich im Reinen«, sondern trägt »innere Konflikte« aus. Widersprüchliche Strebungen halten ihn in dauernder Gespanntheit, er ist reizbar, überempfindlich, labil, klagt oft über Streß und ist der geeignetste Kandidat für jede Art von »Flucht in die Sucht«. Ob die Droge eine Chemikalie ist oder das Arbeiten, das Spielen, das Stehlen, das Macht- ausüben und vieles andere (sogar das Helfen und die Weltverbesserei): alle möglichen fanatisch ausgeübten Tätigkeiten können dazu dienen, eine »innere Zerrissenheit« zu überdecken und »Ersatzbefriedigungen« nachzujagen.

Der innere Frieden des Individuums hängt davon ab, ob zwischen den einzelnen Teilen des Organismus einschließlich des Gehirns mit seiner Gefühls- und Gedankenproduktion ein grundsätzlich harmonisches, mindestens aber konstruktives Zusammenspiel stattfindet oder nicht. Heute ist es die Regel, daß die Menschen einzelne Teile ihrer Persönlichkeit als minderwertig oder bedrohlich ansehen und zu bekämpfen versuchen. Sie haben es einfach nicht anders gelernt, als mit sich selbst in Unfrieden zu leben, weil die aus der höchst kriegerischen Vergangenheit stammenden philosophischen und psychologischen Lehrmeinungen auf Modellen beruhen, die den echten inneren Frieden schon rein theoretisch für unmöglich oder falsch erklären. Als Gegenreaktion erleben wir seit vielen Jahren einen pseudotherapeutischen »Psycho-Boom« mit dem teilweise völlig überzogenen »Positiven Denken« und allerlei esoterischen Erlösungsversprechen (etwa die »New Age«-Propaganda), die den Menschen bestenfalls nur zu einer unkritischen Selbstzufriedenheit (ver)führt.

Nachdem wir auch in diesem Bereich mit dem Prinzip »Gleichberechtigung« aller beteiligten »Instanzen« experimentiert haben, sind wir auf der Basis eines neuen Praxismodells der menschlichen Gehirnfunktionen zu überraschenden An- und Aussichten gekommen, die dem Frieden realistische Chancen eröffnen. Wie beim Frieden zwischen den Menschen stellt sich auch beim inneren Frieden die Frage der Toleranz: Ist es sinnvoll, daß ich mich selbst bedingungslos akzeptiere (im Sinne der oft propagierten »Selbstliebe«, des »Ich bin okay« und dergleichen), wenn ich an oder in mir Aspekte entdecke, mit denen ich unzufrieden bin? Muß ich auch meine Fehler und Irrtümer, meine selbstschädigenden und intoleranten Anteile tolerieren, wenn ich mit mir in Frieden leben will? (Die Antworten auf solche Fragen bieten den Lesenden Chancen, die sie unmittelbar und in eigener Regie ergreifen können.)

Der dritte Bereich, den wir oben ankündigten, ist das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt/Mitwelt. Auch in diesem Bereich muß man gegenwärtig von einer Art Kriegszustand sprechen, und nur sehr allmählich und zögernd ist die Menschheit bereit zu erkennen, daß sie auf dem besten Wege ist, ihre eigenen Lebensgrundlagen – und damit auch sich selbst – definitiv zu zerstören. Erschwerend kommt hinzu, daß das Erkennen allein besonders in diesem Bereich offensichtlich nicht motivierend genug wirkt, damit die notwendigen Konsequenzen gezogen werden.

Nun wollen wir in diesem Buch nicht einzelne Umweltschutzmaßnahmen diskutieren oder »den Verantwortlichen« ins Gewissen reden. Vielmehr werden wir Zusammenhänge zwischen den genannten drei Bereichen aufdecken und bis zu ihrer Wurzel zurückverfolgen. Auf diese Weise wird klar, was die Menschen derzeit noch daran hindert, so schnell wie nötig zum »Frieden mit der Natur« zurückzufinden. Zugleich ergeben sich aus dieser Zusammenschau eindeutige und sichere Orientierungen für den Umgang mit rein inner- und zwischenmenschlichen Grundsatzfragen, die heute noch von manchen – gelinde gesagt: – Mißverständnissen und geistigen Ungeschicklichkeiten belastet werden. Obwohl heute allgemein bekannt ist, daß der Mensch sich als Teil der Natur (oder, religiös ausgedrückt: der Schöpfung) begreifen muß und daß die Naturgesetze auch für ihn selbst gelten, hält sich besonders in bezug auf Kinder sogar unter vermeintlich fortschrittlichen und aufgeklärten »Experten« hartnäckig das überlieferte Fehlurteil, daß »Kultur« und »Zivilisation« als Gegensätze zur »Natur« zu betrachten seien. Solange aber auf der einen Seite zwar der »Frieden mit der Natur« angestrebt wird, auf der anderen Seite jedoch die »Natur des Menschen« – also auch die »Natur des Kindes« – als schädlich, gefährlich, bekämpfenswert gilt, ist die problematische Situation der Menschheit nicht verwunderlich – im Großen wie im Kleinen.

Es ist klar, daß im Vordergrund unseres Interesses beim Schreiben dieses Buches das »Thema: KINDER« steht. Das Leben mit Kindern wird heute nicht nur als besonders verantwortungsvolle, sondern meist auch als besonders schwierige Aufgabe dargestellt, die nicht wenige Erwachsene – wie es oft heißt: – »überfordere«. Vielfach wird dann ein Gegensatz zwischen »Theorie und Praxis« oder »Ideal und Wirklichkeit« festgestellt und der Eindruck erweckt, es sei von vornherein klar, wie eine »gute Familie«, eine »gute Schule«, ein »guter Kindergarten« und so weiter zu funktionieren habe, damit die Kinder von den Erwachsenen eine »gute Erziehung« erhielten und alle Beteiligten zufrieden sein könnten – nur leider seien manche Erwachsene zu ungebildet oder zu arm oder zu gestreßt oder dergleichen, jedenfalls irgendwie nicht in der Lage, sich in der Praxis/Wirklichkeit durchgängig so zu verhalten, wie es den jeweiligen Theorien/Idealen entspräche.

Ein Hauptzweck unseres Buches wird sein zu zeigen, daß diese Ansicht grundfalsch ist. Sie dient im wesentlichen dazu, die Theoretiker aufzuwerten, ihnen Bedeutung, Macht, Einkommen zu sichern, und die Praktiker abzuwerten, in Abhängigkeit zu halten, ihnen Schuldgefühle einzureden. Die Rede von der richtigen Theorie und der falschen Praxis mag sinnvoll sein beim Umgang mit Gegenständen, etwa Maschinen; für das Verhältnis zwischen Menschen beschreibt sie die Wirklichkeit eindeutig falsch. In den seriösen Wissenschaften ist es eine Binsenweisheit: Die Praxis (»Empirie«) bestätigt oder widerlegt (»falsifiziert«) die Theorie. Wenn wir »Praxis« mit »Handeln/Tun« übersetzen und »Theorie« mit »Denken/Rechnen«, können wir sagen: Falls beim Umgang zwischen Menschen Theorie und Praxis nicht übereinstimmen, hat sich nicht der Praktiker vertan, sondern hat sich der Theoretiker verrechnet – zum Beispiel weil er bestimmte Gegebenheiten nicht berücksichtigte.

Wir brauchen dieses abstrakte Thema nicht weiter zu verfolgen, weil dieses Buch in zentralen Punkten von anderen Voraussetzungen ausgeht als die üblichen »Elternratgeber«. Wir betrachten jede Art von Praxis als Tatsache, die wir nicht kritisieren, sondern verstehen wollen. Praxis im Sinne von Verhalten ist eine Kombination aus körperlichen, seelischen und geistigen Anteilen, und auf der Suche nach friedenserhaltenden und friedensstiftenden Alternativen prüfen und bewerten wir lediglich die letzteren, also die gedanklichen, »theoretischen« Anteile jedweder Handlung (und auch Meinung, Motivation, Zielvorstellung und dergleichen). Das von uns benutzte »Seele/Verstand-Modell« wird sich auch beim Thema Frieden und Gleichberechtigung – nach den Themen »Vernunft« und »Harmonische Familienbeziehungen« in früheren Büchern – als fruchtbar erweisen und viele angeblich so schwierige Probleme der Praxis als schlichte Folgen falscher Theorien entlarven. Theorien thronen nicht über der Praxis, sondern stecken mitten in ihr drin. In gewissem Sinne könnten wir demnach den Begriff »Gleichberechtigung« auch auf das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Tun anwenden …

Doch zurück ins Kinderzimmer, zum Verhältnis zwischen den Generationen. Dabei meinen wir mit »Kinderzimmer« nicht nur den realen Raum, in dem sich die Kinder gelegentlich aufhalten, sondern auch den »Raum« im übertragenen Sinne, der in den Köpfen Erwachsener mit Gefühlen, Gedanken und Vorstellungen gefüllt ist, die sich auf Kinder beziehen. In diesem »Kinderzimmer« herrscht heutzutage ein heilloses Durcheinander, eine nicht selten geradezu chaotische Unordnung – mit der zwangsläufigen Folge, daß ein friedliches und harmonisches Zusammenleben der Generationen nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist, trotz größter Mühen und bester Absichten. Wenn es gelingt, dieses »Kinderzimmer« einigermaßen aufzuräumen, stellt sich schnell heraus, wie leicht es im Grunde ist, den Überblick zu behalten und in jeder Situation das jeweils Bestmögliche zu tun.

Wir kommen zu dieser optimistischen Aussage aus verschiedenen Gründen. Ein Hauptgrund sind die vielen uns bekannten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Eltern – teilweise schon vor mehreren Jahrzehnten – dafür gesorgt haben, daß ihre Kinder in eben der »aufgeräumten« Atmosphäre aufwachsen konnten, deren Voraussetzung wir jetzt beschreiben und diskutieren. Ein Kernproblem zwischenmenschlicher Kommunikation besteht ja darin, daß Botschaften (Gefühle, Handlungen, Informationen) der einen Seite keineswegs automatisch bei der anderen Seite die Wirkungen auslösen, die beabsichtigt waren. Es gibt also oft einen Unterschied zwischen Absicht und Ergebnis. Dieser Unterschied wird dann von der »Sender«-Seite leicht der »Empfänger«-Seite zur Last gelegt, und schon können aus bestgemeinten und friedlichsten Aktivitäten die heftigsten Streitereien werden. Besonders auf dem Gebiet der sogenannten »Erziehung« werden bei den üblichen Diskussionen über all den hehren Wünschen gern die tatsächlichen Wirkungen ignoriert und mit wahnhaftem Eifer Illusionen gepflegt. Wenn Erwachsene (»Erzieher«) Kinder (»Zöglinge«) als Erziehungs-Objekte wahrnehmen, erleben sie deren Subjekthaftigkeit (deren »eigenen Kopf«) nicht als selbstverständliche Tatsache, sondern als möglichst zu überwindende Störung. Sie denken, planen und handeln buchstäblich über die Köpfe der Kinder hinweg. Und wundern sich, daß die Kinder ihnen immer fremder werden, daß sie sich verschließen und nicht selten feindselig auf Maßnahmen reagieren, die doch nur von Liebe und Sorge motiviert waren. Die Unordnung im »Kinderzimmer« entsteht hauptsächlich dadurch, daß sich dort ein Gehirn die Gedanken von zwei Gehirnen macht. Dabei wird das zweite Gehirn als berechenbare Größe vorausgesetzt, nicht als Organ der Subjektivität, das selbstbestimmte (oft sogar willkürliche) Entscheidungen trifft. Dieser grundsätzliche Denkfehler ist fester Bestandteil der »Erziehungsideologie«, ein Symptom extremen Wunschdenkens und Machbarkeitswahns, das in der Regel durch die Wirklichkeit/Praxis nicht korrigiert werden kann, solange es nicht als falsche Idee/Theorie durchschaut ist. Immer lauter werden die Stimmen, immer härter die Schläge, immer drakonischer die Strafen – und immer verstockter die »Objekte«, die ja in Wirklichkeit keine Objekte sind, sondern Subjekte, nämlich lebendige Menschen.

Kinder, die – möglichst von Anfang an – als richtige Menschen wahrgenommen, also erkannt und anerkannt werden, machen natürlich andere Erfahrungen mit ihrer Umwelt und mit sich selbst als Kinder, denen der Status von minderwertigen, untergeordneten Wesen, die Rolle von Objekten zugeschrieben, zugedacht und letztlich aufgezwungen wird. Wie sehen junge Menschen, die (wenigstens in ihren Familien) friedlich und gleichberechtigt aufwachsen konnten, sich selbst und die Welt? Sind die vielen Prophezeiungen eingetroffen, die sich ihre Eltern anfangs anhören mußten über das schreckliche »Ende«, das ihr »Experiment« zwangsläufig nehmen würde? Machen sie ihren Eltern heute – 15 bis 28 Jahre später – ähnliche Vorwürfe, wie sie von den »antiautoritär Erzogenen« gelegentlich erhoben werden? Oder sind sie mit der »Beziehungsform Gleichberechtigung« zufrieden, und zwar ausnahmslos und hundertprozentig?

Wir haben vierzehn junge Menschen unserer nahen Umgebung mit dieser und einigen weiteren Fragen konfrontiert (die Meinung ihrer Eltern versteht sich ja von selbst) und bedanken uns herzlich für ihre Mitwirkung bei: Anna (25), Dora (17), Florian (18), Guido (19), Indrani (18), Lena (16), Lisa (28), Mathias (23), Nina (16), Oliver (19), Paul (18), Tim (18), Thimo (20), Ulli (15).

Wir hatten ursprünglich vor, aus den teilweise sehr ausführlichen und immer äußerst interessanten Gesprächen mit diesen Betroffenen für unser Buch längere Passagen zu verwenden, stellten dann aber fest, daß das für unsere Leserschaft, schlicht gesagt, langweilig wäre. Denn da es in dem Buch um das allgemeine Prinzip geht, nicht um die individuellen Besonderheiten, würden sich die zentralen Aussagen ständig wiederholen, und obwohl wir beim Zuhören (und beim Abhören der Tonbänder) sehr beeindruckt waren, mußten wir erkennen, daß sich die Wirkung des gesprochenen Wortes in der schriftlichen Wiedergabe nicht »rüberbringen« läßt.

Wir werden im letzten Abschnitt des folgenden Kapitels auf diese Gespräche zurückkommen, fassen aber jetzt schon zusammen: Die jungen Leute erklärten übereinstimmend, daß sie mit der »Beziehungsform Gleichberechtigung«, die wir im Kapitel »Die siebente Beziehungsform« beschreiben werden, hundertprozentig zufrieden waren und sind. Sie alle sind vollkommen davon überzeugt, daß dies nicht nur eine gute und zufriedenstellende, sondern die einzig richtige Basis für das Verhältnis zwischen den Generationen ist. Daß Erwachsene Kinder »von oben nach unten« behandeln, wie es noch weithin und offiziell üblich ist, lehnen sie als überholt und unwürdig ab, auch schlicht als unpraktisch und unproduktiv (das »bringt nichts« oder »bringt’s nicht«). Sie fänden es gut, wenn es gelänge, die Gleichberechtigung der Generationen in allen Familien und überhaupt überall (etwa auch in der Schule) einzuführen. Sie sind gemeinsam davon überzeugt, daß das auch geschehen wird, unterscheiden sich aber stark in der Reaktion auf die Frage, wie lange das noch dauern wird. Sie erklären ausnahmslos und ohne Einschränkung, daß sie selbst, falls sie Eltern werden, mit ihren Kindern von Anfang an ebenfalls gleichberechtigt leben wollen. Für die Behauptung, daß Kinder nicht in der Lage seien, in Freiheit und Selbstverantwortung aufzuwachsen, und daß sie das auch gar nicht wollten, hatten viele nur ein »müdes Lächeln« übrig; die meisten zeigten (außerdem) unterschiedlich starke Ansätze zu Empörung, letztendlich aber Verständnis für das dieser Behauptung zugrundeliegende Mißverständnis. Die Befürchtung, aus gleichberechtigten Familien würden unglückliche oder irgendwie unerfreuliche und sozial »mangelhafte« Individuen hervorgehen, sehen sie alle als theoretisch unbegründet und praktisch durch ihre eigene Person widerlegt an. Die Frage, ob sie, verglichen mit anderen, die »besseren Menschen« seien, mochten die meisten nicht beantworten, aber sie erklärten einhellig, wohl eine schönere Kindheit gehabt zu haben als viele andere und mit ihren Eltern noch immer und grundsätzlich in besseren Beziehungen zu leben als andere. Soweit für’s erste diese Aussagen.

Wir müssen nun der Versuchung widerstehen, diese hundertprozentige Bestätigung in irgendeiner Form als »Beweis« für dieses oder jenes »verkaufen« zu wollen. Wir sind zwar bei dem vorliegenden Buch in der Lage, von Tatsachen und Erfahrungen berichten zu können und (unseres Wissens: erstmalig in diesem Zusammenhang) nicht darauf angewiesen, auf der Ebene von bloßen An- und Absichten sowie mehr oder weniger plausiblen Wahrscheinlichkeiten zu operieren. Wenn wir oben »eindeutige und sichere Orientierungen« versprachen, mit deren Hilfe es »im Grunde leicht« sei, »den Überblick zu behalten und in jeder Situation das jeweils Bestmögliche zu tun«, so war dies also dadurch möglich, daß wir wirklich wissen, wovon wir sprechen.

Aber wir wissen ebenfalls, daß schon oft bestimmte Erfolge auf bestimmte Strategien zurückgeführt wurden und sich schließlich herausstellte, daß die beobachtete Wirkung keineswegs zwingend die Folge der behaupteten Ursache war. So könnte es sein, daß die Wirkung nicht wegen, sondern trotz der angeblichen Ursache zustandekam. Menschen besitzen außerdem in hohem Maße die Fähigkeit, nachträglich aus einer Not eine Tugend zu machen, analytisches Denken mit Wunschdenken zu verwechseln und über den erfreulichen Wirkungen bestimmter Ursachen ihre möglicherweise ganz anders gearteten Nebenwirkungen außer acht zu lassen.

Wir können es unseren Leser(inne)n – und uns -–also leider nicht so leicht machen, daß wir nur die Erfahrungen und Ansichten der jungen Leute wiedergeben, gewissermaßen als leuchtendes Vorbild zur punktgenauen Nachahmung. Unter anderem hat sich nämlich herausgestellt, daß gleichberechtigt aufgewachsene Menschen von sich aus dazu neigen, einige Probleme zu leicht zu nehmen (oder ganz zu übersehen), die Menschen mit völlig anderen Erfahrungen tatsächlich haben. Es gab schon immer Berichte über glückliche und geglückte Kindheiten, aber noch nie Einigkeit über die Schlußfolgerungen, die aus diesen oder jenen Einzelschicksalen gezogen werden können. Auf der Suche nach allgemeingültigen Prinzipien müssen wir über die Betrachtung von Einzelfällen hinaus im Positiven wie im Negativen die Gemeinsamkeiten herausarbeiten und dabei zunächst einmal alle noch so unterschiedlichen Meinungen in ihrer subjektiven Berechtigung ernstnehmen, verstehen und verständlich machen. Damit das möglich ist, werden wir unser Thema in verschiedenen Ansätzen behandeln, die vielerlei Erfahrungshintergründe, theoretische Positionen und nicht zuletzt aktuelle Diskussionszusammenhänge berücksichtigen. Allerdings möchten wir hier schon anmerken, daß nicht alle »aktuellen« Diskussionen in Wirklichkeit noch aktuell – im Sinne von: zeitgemäß – sind. Besonders im politischen Raum werden noch immer Meinungen vertreten und Behauptungen aufgestellt, die eindeutig bewiesenen Tatsachen widersprechen. Auch im »wissenschaftlichen« Raum werden noch Theorien verkündet, die für sich genommen weder beweisbar noch widerlegbar sind, aber offensichtlich nicht zu heute allgemein anerkannten Prinzipien und Werten passen. Welchen Sinn soll es haben, wenn immer wieder »alte Weisheiten« zitiert werden, um diese oder jene Ansicht zu unterstützen, wo deren Urheber doch in Zeiten lebten, die beispielsweise von Demokratie und Menschenrechten, wie wir sie heute verstehen (und die wir sicher nicht aufgeben wollen), gänzlich unbeleckt waren, in denen es keine Atomenergie gab, keine weltweite Überbevölkerung, keine Massenmedien, Computer, Umweltgifte, Müllhalden, Sorgentelefone, Arbeitsämter, Antibabypillen und so weiter, in denen die Erfahrungen von Weltkriegen, Atomwaffeneinsatz, Faschismus, Schulpflicht, AIDS und so weiter noch fehlten, in denen die Lebenserwartung Jahrzehnte geringer war, den Sterbenden die Seele aus dem Munde entwich, der Krieg als »Vater aller Dinge« gelten konnte, niemand vom »lebenslangen Lernen« sprach, ein »Ehrenwort« noch etwas galt und nicht in jeder zweiten Straße ein »Therapeut« praktizierte?

Diese Aufzählung ist ziemlich zufällig, kann aber beleuchten, wie fragwürdig viele Aussagen über »den Menschen« sind. Annahmen über »die Natur des Menschen« werden häufig allgemeingültig formuliert, beruhen jedoch auf höchst zeitgebundenen Voraussetzungen und Bedingungen. Wir können in diesem Buch schon aus Platzgründen nicht alle unsinnigen oder unpassend gewordenen Theorien der Vergangenheit, die heute noch eine Rolle spielen, widerlegen, sondern setzen darauf, daß die meisten sich von selbst erledigen, wenn wir an einigen Beispielen demonstriert haben, wie nützlich der Verzicht auf alte Denkschablonen für eine zugleich zeitgemäße wie zukunftsweisende Neuorientierung sein kann.

Schwieriger als der Umgang mit heute irreführenden Aussagen aus der Vergangenheit ist für uns das Problem zu bewältigen, das die Sprache selbst darstellt. Dabei meinen wir nicht das Problem, daß es zu vielen Begriffen unterschiedliche »Definitionen« gibt, die schon allein für zahlreiche Mißverständnisse (also geistiges »Durcheinander«) sorgen. Wörter transportieren nicht nur Botschaften von Verstand zu Verstand, die durch strenge Definitionen eindeutig, also allgemeinverständlich, »objektiv« gemacht werden können. Und Wörter transportieren auch nicht nur Gefühle, die schon im Prinzip subjektiv und kaum annäherungsweise »objektivierbar« sind. Unser Hauptproblem ist noch nicht einmal, daß viele Wörter selbst emotionale Anteile enthalten, die von Subjekt zu Subjekt unterschiedliche, ja gegensätzliche Wirkungen auslösen können. (Nicht einmal Begriffe wie »Kind«, »Mutter«, »Vater«, »Harmonie«, »Familie«, »Verwandtschaft« sind von allen Menschen gleichermaßen seelisch positiv »besetzt«.) Unsere sprachliche Hauptschwierigkeit liegt darin begründet, daß viele – und gerade viele der für unser Thema wichtigsten – Wörter Phänomene bezeichnen, die aus einem rationalen und einem emotionalen Anteil zusammengesetzt sind. Das von uns zugrundegelegte »Seele/Verstand-Modell«, das wir im Kapitel »Der Verstand denkt, und die Seele lenkt« darstellen, ist ein relativ neues Modell der Funktionsweise des menschlichen Zentralnervensystems (Gehirns), das naturgemäß noch keinen Einfluß auf die Entwicklung der Sprache nehmen konnte. Um nicht eine diesem Modell angepaßte Kunstsprache erfinden zu müssen, sind wir deshalb gezwungen, zu allerlei Notbehelfen zu greifen. Beispielsweise werden wir öfters »Seele« und »Verstand« fast wie eigenständige Organe oder sogar Personen mit bestimmten Eigenschaften, Fähigkeiten, Bestrebungen, Aufgaben behandeln, obwohl klar ist, daß jedes Individuum als unteilbarer Organismus und ganzheitlich funktionierendes System angesehen werden muß.

Sicher ließen sich die genannten Probleme auch anders bewältigen; aber wir haben uns von der Zielvorstellung leiten lassen, den »Weg zum Frieden« möglichst einfach verständlich und direkt nutzbringend zu beschreiben (anstatt beispielsweise auf akademische Gepflogenheiten Rücksicht zu nehmen oder auf tages- und parteipolitische Konsequenzen zu spekulieren). Genau genommen beschreiben wir nicht einen bestimmten Weg, der Schritt für Schritt gegangen werden sollte – wir können und wollen niemandem etwas »vorschreiben« oder gar »Vorschriften machen« –, sondern wir wollen einige traditionelle, aber heute durchschaubare Irrwege, Fallen, Abgründe, Stolpersteine, Hürden, Sackgassen … oder einfach Denkfehler kenntlich machen, deren Vermeidung den Blick freigibt zugleich auf Ziel und Weg und zugleich für »Kopf« und »Herz« und »Bauch«. Die Bestätigung, daß die Gleichberechtigung im Kinderzimmer funktioniert, ist für uns eine Selbstverständlichkeit, sagt aber noch nichts darüber, warum und wie sie funktioniert. »Selbstverständlich« ist die hundertprozentige Zustimmung der »Kinder« einfach deshalb, weil sie nicht mehr oder weniger passiv, als Objekte oder gar Opfer bestimmten elterlichen Verhaltensweisen ausgesetzt waren, sondern aktiv, als Subjekte und vielfach auch Ideengeber das Familienleben mitgestalteten, und zwar gleichberechtigt, also optimal. Auch in anderen Familien sind Kinder nicht passive Objekte, sondern aktive Mitgestalter; aber häufig bleibt ihnen keine andere Wahl, als um ihre Rechte, ihre Freiheit, ihre Selbstachtung gegen die Eltern zu kämpfen. Sie gestalten also nicht gute »Liebes«-Beziehungen gleichberechtigt mit, sondern finden sich in Machtbeziehungen verstrickt, in denen (mindestens) die Gesetze der Konkurrenz gelten, nicht die der Kooperation. Obwohl wir mit vielen Weisen der Meinung sind, daß es besser ist, eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen, werden wir nicht ganz auf eine – allerdings kurze und bruchstückhafte – »Bestandsaufnahme« (nächstes Kapitel) und die darauf folgende Einordnung unseres Themas in »größere« Zusammenhänge verzichten. Um in dem zitierten Bild der »Weisen« zu bleiben: Unsere eigenen Kerzen brennen schließlich munter genug vor sich hin. In unserem Buch aber müssen wir erst einmal zeigen, warum es sich lohnen soll, daß auch andere Menschen sich um Kerzen und Streichhölzer bemühen, und dabei nicht riskieren, daß alles in Feuer und Flammen aufgeht, sondern erreichen, daß ihr Leben nur einfach wärmer und heller wird.

Zivilisation und Gewalt

Zusammengewürfelte Bestandsaufnahmemit Gedankensplittern

Grundsatzaussagen

»Grundsätzlich bin ich ja auch gegen Gewalt«, sagt eine verzweifelte Mutter im Supermarkt, »aber der Kleine muß doch einsehen, daß ich ihm nicht alles kaufen kann, was er haben will!« Kinder müssen doch lernen, daß daß nicht Kinder brauchen Grenzen; eine starke Hand; Führung; Liebe …; natürlich sind Kinder Menschen, aber ich bin auch nur ein Mensch, da reißt eben manchmal der Geduldsfaden; platzt der Kragen; rutscht die Hand aus …

Solche Aussagen sind weit verbreitet. Sie haben ihre Gründe. Diese Gründe sind leicht zu verstehen.

Zusätzlich haben solche Aussagen gedankliche Hintergründe und handfeste Folgen. Die sind nicht so leicht zu verstehen. Die Hintergründe sind in der Regel nicht bewußt, die Folgen nicht beabsichtigt.

Wer solchen Aussagen widerspricht oder die entsprechenden (Miß-)Handlungen kritisiert, erreicht seinerseits kaum je das, was er erreichen wollte. Normalerweise fühlen sich die Angesprochenen persönlich angegriffen, und demzufolge verteidigen sie sich. Sie rechtfertigen ihre Gründe und Absichten desto energischer, je ernsthafter sie in Frage gestellt werden. Auf dieser Ebene finden seit langem und immer wieder praktisch überall, öffentlich und privat, Auseinandersetzungen statt, die genaugenommen zu nichts führen können. Denn wenn Besserwisser sich streiten, hat das bessere Wissen keine Chance. (Hinweis für unsere Leserinnen und Leser: Je mehr solcher Streitereien, die Sie selbst mitgemacht oder verfolgt haben, Sie sich jetzt in Erinnerung rufen, desto klarer wird Ihnen deren Struktur. Wir gehen davon aus, daß Sie selbst über für Sie viel überzeugendere Beispiele verfügen, als wir sie auf Dutzenden von Seiten präsentieren könnten.)

Elterliche Verantwortung

»Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.« »Das Kind ist der Vater des Erwachsenen.« »Die Hand an der Wiege regiert die Welt.« Drei bekannte Sätze, die, wie viele ähnliche, die Bedeutung der Kindheit für das Leben des Menschen unterstreichen und zugleich an die Erwachsenen appellieren, die für die Gestaltung dieser Kindheit zuständig sind. Sie sollen sich ihrer Macht und ihrer Verantwortung bewußt sein oder werden. Es geht nicht um »Kinderkram«, sondern ums Ganze: »Die Kinder sind unsere Zukunft!«

Also propagierten die Vereinten Nationen »Rechte des Kindes«, unter anderem »Das Recht auf Liebe, Verständnis und Geborgenheit« (Kinderkonvention 1989). Ähnlich behauptet die deutsche Bundesregierung: »Jedes Kind hat ein Recht auf Liebe.« (Aktion »Keine Gewalt gegen Kinder«, 1992).

So werden Eltern von »oben« in die Liebespflicht genommen, ganz egal, wie die Kinder sich benehmen. Die Macht und die Verantwortung, die gerade Eltern in bezug auf ihre Kinder zugesprochen wird, überschreitet nicht selten die Grenze zum Größenwahn. In der Wirklichkeit erfahren Eltern immer wieder – oft schmerzlich – die Grenzen ihrer Macht: Sie schaffen es nicht immer, das Baby in den Schlaf zu wiegen, das Kleinkind zu trösten oder aufzumuntern, dem Schulkind wirksam zu helfen, den Gefährdungen der Jugendzeit vorzubeugen – generell wird die Macht der Eltern von so vielen anderen Mächten in die Schranken gewiesen, daß es sogar üblich geworden ist, brutale Gewalt als Folge elterlicher Ohnmacht (Hilflosigkeit) anzusehen; doch die Verantwortung bleibt bei den Eltern, und entsprechend anfällig sind sie für Schuldgefühle. (Je gründlicher Sie jetzt über die Begriffe »Macht« und »Verantwortung« nachdenken, desto deutlicher wird Ihnen, daß beide gedanklich die gleiche »Medaille« bezeichnen, aber seelisch ganz unterschiedlich empfunden werden können.)

Menschenverbesserer in Panik

Regelmäßig wenn Menschen besonders schreckliche Untaten verüben (wir denken jetzt, Anfang 1994, beispielsweise an die Situation im früheren Jugoslawien), reden kluge Leute von »Barbarei« und klagen darüber, daß die »Zivilisation« dem Menschen offenbar trotz aller Bemühungen etwas Äußerliches geblieben sei, nur »Firnis« oder »Tünche«. Unter dieser Oberfläche sei der Mensch eben doch ein »Wolf«, jedenfalls ein höchst gefährliches Wesen, absolut nicht »von Natur aus gut«, wie manche Träumer gelegentlich verkünden.

Auf der gleichen Linie liegen die meisten Reaktionen auf von Kindern und Jugendlichen verübte Gewalttaten. Dann werden strengere Gesetze und auch Erziehungsstrafen gefordert, liberale Umgangsformen kritisiert, Zucht und Unterordnung für die Jungen eingeklagt.

Alle diese Reaktionen sind gut zu verstehen. Im Schrecken über das, was Menschen fertigbringen, wird aber, scheint uns, übersehen, was es mit der vielgepriesenen Zivilisation tatsächlich auf sich hat. Dabei meinen wir nicht bestimmte Charakterzüge und Verhaltensweisen selbst, sondern wollen an die Methoden erinnern, mit denen Menschen seit jeher »zivilisiert wurden«. Die schlichte Unterwerfung – wenn nicht Versklavung und sogar Ausrottung – angeblich »wilder« oder »primitiver« Völker durch Abgesandte der Zivilisation kann ebenso wie die christliche Missionierung »mit Feuer und Schwert« oder durch Verbreitung von Höllenangst nicht beanspruchen, als Musterbeispiel für Frieden und Gleichberechtigung zu dienen. Mit welch brutalen Methoden die Kinder noch vor wenigen Jahrzehnten rigoros zur Anpassung an das gezwungen wurden, was die Erzieher jeweils für richtig hielten, steckt genügend Erwachsenen heute noch »in den Knochen«. Und daß die meisten Kinder in den zivilisierten Weltgegenden auch gegenwärtig noch mehr oder weniger offenen oder subtilen Gewalterfahrungen ausgesetzt sind, ist allgemein bekannt. So bleibt vorerst die Frage offen, ob in Wirklichkeit der »Primitive« und das Kind als gefährliche »Wölfe« anzusehen sind oder nicht vielmehr umgekehrt die »zivilisierten« und »zivilisierenden« Gewalttäter.

Eine befriedigende Antwort auf diese Frage ist für den Frieden auf Erden zentral. Denn wenn nicht das »Wesen« des Menschen verbessert, sondern das Unwesen der Menschenverbesserei abgestellt werden muß, um Frieden möglich – und wirklich – zu machen, dann … (Wir brechen hier ab, um Ihre eigenen Gedanken nicht zu stören. Je besser Sie es schaffen, die gestellte Frage noch nicht endgültig zu beantworten, desto interessanter und ertragreicher wird die weitere Lektüre für Sie sein.)

»Am Anfang war die Pest«

»Am Anfang war Erziehung« heißt ein seinerzeit vielbeachtetes, aber unserer Meinung nach längst nicht ausreichend bekanntes Buch von Alice Miller. Darin schildert die Autorin eindrucksvoll die Kindheit einiger extremer Verbrecher (zum Beispiel Adolf Hitler) und erklärt deren spätere Gewalttaten aus den einst selbst erlittenen Gewaltakten und Demütigungen, die von den jeweiligen Erwachsenen als gutgemeinte und notwendige »Erziehung« verstanden worden waren.

»Am Anfang war die Pest« heißt das zentrale Kapitel des neuesten Buches von Marianne Gronemeyer: »Das Leben als letzte Gelegenheit«. Überraschend, aber überzeugend erklärt die Autorin, wie die geistigen Grundlagen des heute als selbstzerstörerisch erkannten neuzeitlichen Lebensgefühls als Reaktion auf reale Schrecknisse im ausgehenden Mittelalter zu verstehen sind. Neben Kriegen und anderen Katastrophen war es besonders die Pest, die das traditionelle Gottvertrauen zerstörte, das damals ebenso die Natur umfaßte wie den Tod (die Sterblichkeit des Menschen nach Gottes Plan). Durch die Pest wurden der Tod und die Natur zu Feinden des Menschen, gegen die sich zu sichern das vorrangige Bedürfnis entstand. Ein Zitat zur Dimension des Chaos, das die Pest auch unter den Überlebenden anrichtete (S. 10):

»Über beinah vier Jahrhunderte (bis zum Jahr 1720) fällt der schwarze Tod die Menschen Europas in ungewissen Abständen aus dem Hinterhalt an. Der Bevölkerungsniedergang in Europa während der großen Pest von 1347 bis 1352 wird von den Historikern unterschiedlich beziffert. Die Schätzungen schwanken zwischen 30 und 50 Prozent der Gesamtbevölkerung. Über einzelne Städte und Regionen weiß man genauere Zahlen. Es gab Städte, in denen während eines oder zweier Jahre 50 bis 65 Prozent der Bewohner dahingerafft wurden.«

In der Schule haben wir gelernt, daß die Neuzeit mit der »Aufklärung« begann, der Befreiung aus dumpfem Aberglauben, einem kühnen Aufbruch der menschlichen Emanzipation. Nun sehen wir, daß in Wahrheit »panisches Entsetzen« (Gronemeyer) die Triebfeder war, die nur zu neuem Aberglauben führte: dem Aberglauben, die Natur durch Wissenschaft und Technik unschädlich machen zu können; sie so perfekt zu unterwerfen, zu beherrschen, umzugestalten, daß der Mensch sich sicher fühlen kann. Die Natur wurde nur erforscht, um sich ihrer bemächtigen zu können; in grenzenloser Überheblichkeit wurden Pläne zur Welt- und Menschenverbesserung entwickelt und über Jahrhunderte Projekte vorangetrieben, die heute als Auswüchse des »Machbarkeitswahns« durchschaut sind. Dieser selbst aber wirkt noch fast ungebremst weiter, ebenso wie die von Gronemeyer aus der gleichen Quelle abgeleitete »Beschleunigung des Lebenstempos« im sinnlosen Kampf gegen die »Zeitknappheit«. (Das »neue Denken«, das heute vielfach gefordert wird, aber doch oft schnell wieder in die alten Bahnen des Mächens, der Selbstüberschätzung und der Gewalt einmündet, würde von Marianne Gronemeyers brillanten Analysen – besonders auch von dem Buch »Die Macht der Bedürfnisse« – mehr profitieren, als wir hier andeuten konnten.)

»Das Leben als dauernde Trotzphase«

könnte beinahe wie eine Fortsetzung von Gronemeyers »Das Leben als letzte Gelegenheit« wirken. Das Buch stellt den zivilisierten Menschen dar als Widerstandskämpfer gegen alles, was nur im entferntesten nach Vernunft riecht. Die Mentalität des wohlerzogenen Individuums ist geprägt vom Beharren auf einmal gefaßten Vorurteilen, einmal vertrauten Gebräuchen und einmal eingeübten Verhaltensweisen; unverblümt geht die Rede vom Menschen als Gewohnheitstier, ganz so, als sei seine herausragende Fähigkeit nicht die Freiheit des Geistes, sondern Rechthaberei und Unbelehrbarkeit. »Ich bin alt genug«, verkündet stolz der Fix- und Fertigerzogene, »ich bin doch kein Kind mehr«, und setzt offen seine Ehre darein, mehr Denkarbeit in die Vertuschung oder Rechtfertigung seiner Fehler zu investieren als in deren Korrektur. Schlägt das Schicksal zu und zwingt ihn zu neuen Einsichten, so tut er alles, um nichts tun zu müssen, keine Konsequenzen zu ziehen, keine neuen Entscheidungen zu treffen, nichts zu lernen.

Die Autoren untermauern ihre Befunde mit zahlreichen Beispielen, von den Liebenden, die aneinander herummeckern, über die Lehrenden, die die Lernfreude zerstören, bis hin zu den Politikern, die ausgerechnet unter den machtgierigsten Egozentrikern erwählt wurden, um dem Gemeinwohl zu dienen, obwohl jedem klar ist, daß sie die Bürger nur ausplündern und an der Nase herumführen können. Aber die Einzelheiten des sprichwörtlichen »alltäglichen Wahnsinns« möchten wir unseren Leserinnen und Lesern ersparen. Jedenfalls zeigt der erste Teil des Buches »Das Leben als dauernde Trotzphase« eindrucksvoll, wie leicht es möglich ist, die moderne Welt als Tollhaus zu beschreiben, in dem fast immer genau das Unvernünftigste geschieht und das Gegenteil des (angeblich) Beabsichtigten erreicht wird.

Im zweiten Teil wird dann geschildert, wie die Menschen von frühester Kindheit an auf dieses Leben vorbereitet, ja »hingetrimmt« werden. Und hier finden sich zahlreiche Beobachtungen, die auch für unser Buch von Bedeutung sind. Allgemein gesagt wird den Kindern die Vernunft systematisch unsympathisch gemacht, indem die Erwachsenen ihnen das Vernünftige mehr oder weniger gewaltsam aufzwingen. In den Gehirnen der Kinder verkoppelt sich zwangsläufig das Vernünftigsein mit dem Gehorsam. Die Kinder wurden »zur Vernunft (französisch: raison) gebracht«, das heißt zur Unterordnung, zum Nachgeben. Dies verletzt natürlich ihren Stolz, ihren Ehrgeiz, ihren Freiheitsdrang, ihre Selbstachtung, ihr Gerechtigkeitsempfinden und beeinträchtigt ihr Gemeinschaftsgefühl, ihr soziales Gewissen, ihre Verantwortungsfähigkeit. Sie speichern unendlich viele Ohnmachts-, Unlust-, Verzichtserfahrungen, und wenn sie dann »groß« sind, streben sie nach Macht, Lust und Konsum ohne Rücksicht auf die Folgen. Ihren Verstand benutzen sie nur noch zur Selbsttäuschung und zur möglichst raffinierten Täuschung und Manipulation anderer.

Angeblich, so die Autoren, erreichen doch noch einige Exemplare ein Ende der Trotzphase, nämlich die »Altersweisheit«. Doch die bleibt kraft- und folgenlos. (Leider gibt es das Buch »Das Leben als dauernde Trotzphase« noch nicht. Wir wollten Ihnen damit Gelegenheit geben, Ihre gesunde Trotzfähigkeit gegen uns zu testen.)

Sprachgebräuche und Redensarten

Beim Militär ist das Prinzip Befehl und Gehorsam normal und sinnvoll. Das Militär ist hierarchisch, von »oben« nach »unten«, organisiert. Ganz oben werden Informationen verarbeitet und Beschlüsse gefaßt, ganz unten wird nur gehorcht. Damit »Schütze Arsch« auch wirklich tut, was ihm gesagt wird, drohen ihm schwere Strafen, falls er es nicht tut. »Die da unten« müssen vor »denen da oben« genügend Angst haben, damit das Militär funktioniert, damit die Menschen zum Krieg fähig werden, damit sie nicht denken, sondern töten und sterben.

In vordemokratischen Zeiten war die zivile Gesellschaft ähnlich organisiert, ebenso wie viele Institutionen, etwa Kirchen, Wirtschaftsbetriebe und auch: Familien. Der Vater war das Oberhaupt, die Mutter hatte ihm zu gehorchen und den Kindern zu befehlen, die Kinder waren »brav«, »artig«, »folgsam«, oder sie wurden bestraft, verstoßen, getötet. Als Belohnung für ihren Gehorsam stand den Kindern vor Augen, daß sie als Erwachsene später selbst zu den Befehlshabern gehören würden. (Internationale Militärweisheit: »Wer befehlen will, muß gehorchen können.«)

Mit der Einführung der Demokratie verschwanden nicht alle hierarchische Strukturen aus der Gesellschaft, auch nicht aus der Familie und der Sprache.

»Darf ich’s wagen, Sie zu fragen …?« »Darf ich bitten?« »Gestatten Sie?« »Darf ich noch ein Brötchen haben?« »Ich weiß nicht, was ich machen soll.« »Was erlaubt der sich?« Manche solcher Redensarten sind nur als Höflichkeit gemeint, aber unbestreitbar fragen Kinder oft, ob sie etwas »dürfen«, »sollen«, oder sogar »müssen«, und auch in heutigen Familien gibt es noch Eltern, die sich von vordemokratischen »Experten« einreden ließen, es sei richtig, Kindern etwas zu befehlen, zu erlauben, zu verbieten und sie bei Ungehorsam zu bestrafen, ansonsten zu loben oder zu belohnen. Das Kind wird kaum anders behandelt als ein Haustier. Kein Gedanke an Gleichberechtigung. Wie Kinder von Eltern, in Kindergärten und Schulen noch oft herumkommandiert werden, spricht für sich. Das gleiche gilt für eine große Zahl von Sprachgewohnheiten, die Kinder verächtlich machen, ihnen ihren Platz ganz unten zuweisen. (Wir bringen hier keine Beispiele, damit wir Ihnen nicht die Idee nahelegen, wir wollten Sie beschämen, falls Sie selbst … Das Problem liegt gerade darin, daß solche Sprachgebräuche ganz unschuldig beibehalten werden, aber dennoch Wirkungen zeitigen. – Vielleicht achten Sie einmal im Alltag darauf, wieviel Respektlosigkeit, Oben-Unten-Denken und damit Unfrieden in Sprachgewohnheiten auch von »Zivilisierten« und »Zivilisten« stecken kann.)

Die Würde des Kindes ist …

Sie ist sehr leicht »antastbar«, wie jeder weiß, obwohl doch eigentlich --- Sind Kinder nicht auch Menschen? Und hat die Würde des Menschen – ihre Unantastbarkeit! – nicht höchsten Rang in der Verfassung?

In Deutschland sagt das Gesetz seit 1980, daß »entwürdigende Erziehungsmaßnahmen« unzulässig sind. Aber wenn dann jemand, der »erziehungsberechtigt« ist, ein Kind demütigt, beleidigt, einsperrt, verprügelt oder sonstwie – unterhalb der Grenze zur Krankenhausreife – schikaniert, erklären die höchsten Juristen, daß dies die Würde des Kindes nicht verletze, weil es ja seiner Erziehung dienen soll.

Warum fällt es vielen Erwachsenen so schwer, den Begriff »Würde des Kindes« überhaupt zu denken? Ganz einfach: Die Leute verwechseln die Menschenwürde mit der Würde von Würdenträgern (»Ehrendoktorwürde«, »Hochwürden«, Funktionäre »in Amt und Würden«, vielleicht dereinst »in Würde ergraut«, »würdevoll gestorben« und »würdig bestattet«). Mit dieser Würde werden bestimmte Leistungen gewürdigt; etwa beim Storch genügt schon sein stolzes (»gravitätisches«) Stolzieren. Ein herumhampelndes Storchenkind würde niemals diesen würdigen Eindruck machen. Und nun erst die Menschenkinder! Plärren die nicht bei jeder Gelegenheit los, als wollte man sie vierteilen?

Um es kurz zu machen: Die Menschenwürde kommt jedem Menschen zu, unabhängig von jeglicher Leistung, gleichgültig, in wie »unwürdigen« Verhältnissen der Mensch leben mag oder wie »würdelos« er sich benimmt. Sie ist als unverlierbar gedacht und in den meisten Verfassungen als »unantastbar« festgeschrieben, damit sie wirklich keinem Menschen abgesprochen werden kann, auch nicht den Allerschwächsten, Allerärmsten und – nach Leistungsgesichtspunkten – Allerunwürdigsten. (Wäre das anders, hätten ja »entwürdigte« Menschen ihre Würde verloren und dürften dann behandelt werden, wie sie – als Menschen – eben nicht behandelt werden dürfen.) Genaugenommen kann es demnach gar keine im Sinne der Menschenwürde »entwürdigenden Erziehungsmaßnahmen« geben. Deshalb eignete sich dieser Gesetzestext (§ 1631 BGB: »Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig«) so gut als politischer Kompromiß. Der Satz klingt kinderfreundlich, besagt aber rein gar nichts. Der Gesetzgeber kann allerdings behaupten und sich einbilden, er hätte Kinder als Menschen anerkannt und versucht, sie vor den bösen Eltern zu schützen.

Für das Prinzip der Gleichberechtigung aller Menschen ist es wichtig, die doppelte Bedeutung des Wortes »Würde« zu durchschauen. Denn daß die Menschen auf der Leistungsebene ungleich sind, ist offensichtlich. Auf der Ebene der Menschenwürde aber sind alle Menschen gleich.

Ebenso ist es mit den Menschenrechten. Sie kommen ohne Unterschied allen Menschen zu und sind nicht, wie die meisten anderen Rechte, mit Pflichten verkoppelt. Vielmehr sind es »Schutzrechte« (im Unterschied zu »Ordnungsrechten«), die der Mensch in der Demokratie einfach hat, weil er Mensch ist, gleichgültig was er kann, will, tut. Auf der Ebene der Menschenwürde sind alle Menschen einschließlich der Kinder gleichberechtigt.

Nun ist es einfach, solche Sätze niederzuschreiben. Daß Frauen und Männer gleichberechtigt sind, ist formal schon lange anerkannt; trotzdem werden Frauen in vielen Bereichen massiv benachteiligt. Was das Verhältnis zwischen den Geschlechtern verzerrt, ist die patriarchalische Tradition. Was das Verhältnis zwischen den Generationen verzerrt, ist die adultistische (erwachsenenzentrierte) Tradition. Der Weg zum Frieden ist noch weit. Die »Würde des Kindes« gedanklich sehr weit zu trennen von jeglicher Leistung oder gar »würdevollem« Benehmen, ist unseres Erachtens ein wichtiger, ein unverzichtbarer Schritt in die richtige Richtung. (Wenn Sie mögen, könnten Sie sich jetzt einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen, was Ihre ganz persönliche Menschenwürde für Sie bedeutet. Vielleicht prüfen Sie auch, ob Sie das komische Wort »unantastbar« als notwendig und richtig nachempfinden können. Und falls nötig wäre es gut, wenn Sie sich mit dem Begriff »Würde des Kindes« möglichst phantasievoll vertraut machen könnten. Natürlich alles nur, wenn Sie nicht denken, das sei »unter Ihrer Würde«.)

»Zivilisation« ohne Gewalt?

Zu dieser kleinen, schlaglichtartigen Bestandsaufnahme gehören auch die jungen Menschen (sicher sind es mehrere zehntausend, vielleicht sogar einige hunderttausend in Deutschland), die im großen und ganzen in ihren Familien so leben, wie sie und wir es allen Menschen wünschen, eben gleichberechtigt – ob sie und ihre Eltern das so nannten oder nicht. (Wir meinen hier ausdrücklich nicht die »antiautoritär Erzogenen«, sofern beispielsweise deren Eltern ihre eigenen Menschenrechte denen der Kinder unterordnen zu müssen glauben.) Sind die Kinder aus gleichberechtigten Familien vielleicht wilde, barbarische Gestalten, rücksichtslos, disziplinlos, verantwortungslos, ohne Moral, hilflos ihren Trieben ausgeliefert, gemeingefährlich oder sonstwie »unzivilisiert«, weil ihre Eltern sie nicht »zügelten«, nicht zum »Hören« und sonst »Fühlen« zwangen, ihnen nichts von den Werten und Tugenden »einbleuten«, die immer herhalten müssen, wenn es gilt, Macht und Gewalt gegen Schwächere zu rechtfertigen?

Nach allem, was wir wissen, sind sie das nicht. Die jungen Menschen, die wir gut genug kennen und befragen konnten, unterscheiden sich in ihrem Verhalten (»Benehmen«) von anderen nicht so, daß ihnen auf den ersten Blick eine Besonderheit anzumerken wäre. Einige fühlen sich deutlich privilegiert, die anderen machen sich über solche Vergleiche keine Gedanken. Für uns ist nicht entscheidend, ob sie die »besseren Menschen« sind, sondern daß sie in besseren Beziehungen lebten und leben (was sie ausnahmslos bestätigten), daß zwischen Eltern und Kindern weitaus weniger »Streß« bestand und besteht (dito), daß alle Beteiligten deutlich zufriedener mit sich und ihren Kindern/Eltern waren und sind (dito). Daraus folgt, daß also die vielen Sorgen und Kämpfe, Skrupel und Enttäuschungen, besonders auch die vielen inneren Verwundungen und Verwüstungen, die Kinder erleiden, weil ihre Eltern oder andere »Erziehungsberechtigte« sich im Namen irgendwelcher »zivilisatorischen« Werte zur Machtausübung gegen ihre Kinder berechtigt oder verpflichtet fühlen, daß all dies mindestens unnötig ist.

Die im Abschnitt »Menschenverbesserer in Panik« zitierte Beobachtung, daß dem Menschen die Zivilisation »etwas Äußerliches geblieben sei«, nur »Fassade«, »Firnis« oder »Tünche«, sagt möglicherweise überhaupt nichts über die »Natur des Menschen« aus, sondern nur etwas über reale Menschen, denen von außen allerlei angeblich Schmückendes aufgeklatscht (um nicht zu sagen: geklapst) wurde. Wenn Menschen die Chance haben, sich von Anfang an als Subjekte, aktiv und frei, die Welt zu erobern, die sinnvollen Werte der Zivilisation zu entdecken, sie sich von innen heraus anzueignen (statt sich ihnen unterwerfen und anpassen zu müssen), wenn sie nicht mehr oder weniger gewaltsam zur Zivilisation gezogen werden, sondern in die Zivilisation hineinwachsen können – dann stellt sich womöglich heraus, daß weder der Mensch noch die Zivilisation das eigentliche Problem ist, sondern die Art und Weise, in der die beiden miteinander in Verbindung kommen oder gebracht werden. Vielleicht wollen ja die jüngsten Menschen gar nicht so schreckliche Gestalten sein oder werden, wie es die »Agenten der Zivilisation« gern behaupten, um ihre Unentbehrlichkeit zu unterstreichen? Vielleicht ist weniger – an Macht, Druck, Besserwisserei und so weiter – mehr? Und vielleicht ist sogar nichts – an Ungleichberechtigung – das allermeiste?

Am Ende dieses Kapitels, so glauben wir, besteht immerhin die Hoffnung, daß Kinder nicht unbedingt als zu zivilisierende Objekte angesehen werden müssen, die Schwerarbeit und vielerlei Kämpfe erfordern. Vielleicht genügt es einfach, sich Kindern gegenüber genauso zivilisiert zu benehmen wie gegenüber anderen Menschen, die man mag, auch.

Daß das nicht nur eine Hoffnung für Familien ist (oder gar »Kinderkram«), wollen wir im nächsten Kapitel in groben Zügen deutlich machen.

Frauenfrage -> Männerfrage -> Kinderfrage

Ein Brief von Eltern zu Eltern

Hallo, liebe Mit-Eltern und Mit-Elterinnen, sowie sonstige Interessenten und Interessenteriche!

Wir schreiben Euch dieses Kapitel (nur dieses!) in Form eines »lockeren« Briefes, weil wir ein paar Themen ansprechen wollen, die oft recht »verbissen« diskutiert werden. Wahrscheinlich ist das auch kaum zu vermeiden, sobald sich Menschen in sie »vertiefen«, die unterschiedliche Lebenserfahrungen, Ansichten und Zielvorstellungen haben. Uns geht es bei diesen Themen hier aber nicht um tiefe »Einsichten«, sondern um eine allgemeine »Übersicht«, damit nicht länger, wie es heute noch üblich ist, ausgerechnet das wichtigste »übersehen« wird. Wir möchten den richtigen Stellenwert der »Kinderfrage« sichtbar machen – möglichst ohne uns in Einzelproblemen zu verfransen.

In diesem Buch wollen wir zeigen, unter welchen Bedingungen es am besten klappt, daß Menschen in Frieden und Freiheit miteinander leben können, sich wohlfühlen, sich gut verstehen, kurz und bündig: sich und anderen ein schönes Leben machen – nicht nur heute und morgen, sondern lebenslänglich.

Weil uns aufgefallen war, daß dieses schöne Leben ausgerechnet zwischen Eltern (oder »Elternteilen«) und ihren Kindern oft nicht so recht gelingt, haben wir vor vielen Jahren beschlossen, uns als Eltern einfach an die Regeln zu halten, die zwischen Menschen sonst allgemein anerkannt sind und auch ganz gut funktionieren. Andere Eltern machten sich ähnliche Gedanken, nicht zuletzt angeregt durch einige Veröffentlichungen, beispielsweise das Fischer-Taschenbuch Die Gleichberechtigung des Kindes von 1976 (das es aber schon lange nicht mehr gibt). Sie alle blieben ganz normale Eltern mit all den Sorgen, Hoffnungen, Freuden und Ärgernissen, die zum Elterndasein gehören. Sie haben lediglich ihre Kinder grundsätzlich anders angesehen und behandelt, nämlich nicht als »Zöglinge«, die »gehorchen« sollen, im Notfall »verdroschen« werden und überhaupt noch nicht richtig zählen, sondern eben als gleichberechtigte Mitmenschen.

Wir möchten nun aber nicht diese Eltern – und auch nicht ihre Kinder – als leuchtende Vorbilder hinstellen, die alles richtig machen und deshalb keine Probleme haben. Erstens stimmt das nicht, und zweitens würde es nichts nützen. Was manche Leute für vorbildlich halten, kann andere geradezu abschrecken. Die Menschen sind eben verschieden, und Ihr selbst legt sicher auch Wert darauf, Euch von bestimmten anderen deutlich zu unterscheiden. (Gerechterweise werdet Ihr wohl zugeben, daß es diesen anderen mit Euch genauso gehen könnte.) Jeder hat seine Vorlieben, Gewohnheiten und Ideen, die ihm ganz selbstverständlich sind, die aber andere Leute ziemlich unmöglich finden.

Weil die Menschen so verschieden sind und das auch bleiben wollen, ist es so wichtig, daß sie wenigstens in einem Punkt alle gleich sind, wenn sie friedlich Zusammenleben wollen: Alle Menschen müssen akzeptieren, daß nicht alle Menschen gleich sind. Sie müssen ihre Verschiedenheit gegenseitig anerkennen. Einfach gesagt: Sie müssen tolerant sein. Leben und leben lassen. Tu mir nichts, ich tu dir auch nichts.

Bekanntlich geht es in der Welt aber nicht so friedlich zu, wie die meisten Menschen heute sich das wünschen. Wir erwähnen das »heute«, weil es noch nicht lange her ist, daß Kriege für etwas Selbstverständliches gehalten wurden und sogar richtige Begeisterung auslösen konnten. Der Krieg als normales oder jedenfalls »letztes« Mittel der Politik ist sogar heute noch nicht überall abgeschafft. Aber nicht nur Militärs üben Gewalt aus.

Auch sonst gibt es jede Menge Streit und Zank und Kämpfe. Wild gewordene Fußballfans, prügelnde Polizisten, Terroristen von links gegen reiche Schweine, Terroristen von rechts gegen arme Schweine, Schlägertrupps und Hausanzünder, massenweise vergewaltigende Männer und mißhandelnde Eltern und und und: Viele Menschen tragen offenbar unter den gegebenen Umständen viel Gewalt mit sich herum. Wenn es keine Gesetze und keine Polizei gäbe, wäre das Leben unter den heutigen Bedingungen vielleicht wirklich ein Krieg aller gegen alle. Immer wenn sich besonders abscheuliche Gewalttaten häufen, gibt es Diskussionen darüber, »woher diese Gewalt kommt«. Und dann sagen manche (früher sagten das fast alle, auch berühmte Wissenschaftler), der Mensch sei nun mal leider böse, er habe einen Trieb zur Gewalt, einen »Aggressionstrieb« und was noch alles, jedenfalls seien die Menschen von Natur aus nicht dazu veranlagt, friedlich zusammenzuleben. Sie müßten künstlich, von außen, mehr oder weniger mit Gewalt, dazu gebracht werden, keine Gewalt anzuwenden (jedenfalls nicht »auf eigene Faust«; wenn sie »von oben« befohlen wird, gilt selbst die brutalste Gewalt als rechtens). Letztlich sei der Mensch nur durch Strafen – und die Angst vor Strafen – zu rücksichtsvollem und verantwortlichem Handeln zu bringen. Wenn also Menschen gewalttätig würden, liege das erstens an ihrer Natur und zweitens daran, daß ihre Angst vor Strafen nicht stark genug sei. So werden dann strengere Gesetze gefordert, härtere Strafen, mehr Polizei und mehr »Mut zur Erziehung«.

Jetzt kommen wir mal zwischendurch zu einem anderen Thema. Ihr wißt ja ebenso wie wir, daß es zwischen zwei Menschengruppen nicht nur einen kleinen Unterschied gibt, sondern auch jede Menge Probleme. Nicht selten wird sogar vom »Krieg« oder »Kampf der Geschlechter« gesprochen, von der »Herrschaft« des »Patriarchats«, vom »starken Geschlecht« und den »Waffen der Frau«. Noch vor achtzig Jahren hatten die Männer gegenüber ihren Ehefrauen offiziell das »Züchtigungsrecht«. Wenn die Frau dem Mann nicht gehorchte, durfte der Mann die Frau so lange verprügeln oder einsperren oder sonstwie bestrafen, bis sie »zur Einsicht kam« und wieder tat, was der Mann verlangte.

Das ist heute anders. Ein paar Männchen meinen zwar, daß das eine schöne Zeit gewesen sei, aber nur wenige würden wohl im Ernst diese Zustände wieder einführen wollen – und wenn, dann würden sie es nicht schaffen, weil die Mädchen und Frauen sich das nicht gefallen lassen würden.

Die Zeiten haben sich geändert; genauer gesagt, sie wurden geändert, von Frauen und Männern, die die alten Gesetze für falsch hielten. Gesetze fallen nicht vom Himmel, weder die alten noch die neuen, sondern werden von Menschen gemacht. Wenn sich das Bewußtsein, das Denken der Menschen verändert, werden über kurz oder lang auch die entsprechenden Gesetze geändert. Gesetze hinken also oft hinter der Wirklichkeit her.

Andererseits aber können dieselben Gesetze gleichzeitig auch so gestaltet sein, daß sie der Wirklichkeit »voraushinken«. Zum Beispiel steht im deutschen Grundgesetz der Satz: »Männer und Frauen sind gleichberechtigt.« (In der Verfassung der DDR stand: »Mann und Frau sind gleichberechtigt.«). In der Wirklichkeit werden aber Frauen nicht nur weiterhin offiziell benachteiligt – etwa durch geringere Löhne für gleiche Arbeit oder schlechtere Chancen auf alle möglichen Führungsposten –, sondern sie werden auch im Privatleben von Männern oft nicht so respektvoll behandelt, wie es ihnen als Gleichberechtigte zustehen würde. Die Gleichberechtigung steht zwar im Gesetz, aber die Wirklichkeit hinkt dem Gesetz hinterher. So heißt es in einem Zeitungsartikel vom 18.01.94:

»Bonn (dpa) – Für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern muß mehr getan werden. Das meinen mehr als 60 % der Bürgerinnen. Vor allem in Ostdeutschland wird in dieser Beziehung der Frust immer größer. Dies ergab die zweite repräsentative Umfrage zu diesem Thema, deren Ergebnisse Bundesfrauenministerin Angela Merkel gestern vorstellte. Gegenüber derselben Befragung vor zwei Jahren sei festzustellen, daß der Stand der Gleichberechtigung unverändert ungenügend sei, sagte Merkel.«

Die Wirklichkeit ist also noch nicht soweit, wie das Gesetz es will, und wie wir es wollen. Das Gesetz ist eine Sache, aber das alltägliche Denken und Tun der Menschen – ja klar, auch ihr Fühlen – ist eine andere Sache. Wenn von »Gleichberechtigung« gesprochen wird, können Gesetze und etwa statistische Tatsachen gemeint sein oder aber eher die persönliche Einstellung der Menschen, ihr Bewußtsein, ihr Verhalten. »Gleichberechtigung« hat also zwei Aspekte, einen öffentlichen und einen privaten. Das gleiche gilt auch für den Begriff »Recht«. Bestimmte Rechte habe ich aufgrund der »Rechtslage«, also der staatlichen Gesetze, und für die ist die staatliche »Rechtsprechung« zuständig; viele andere Rechte kann ich nicht auf dem »Rechtsweg« einklagen, aber trotzdem berufe ich mich sehr oft auf sie: wenn ich mich »ungerecht« behandelt fühle, wenn ich mich »rechtfertige« oder »rechthaberisch« bin und so weiter. Oft bedeutet die Silbe »recht« nichts anderes als »richtig« im Sinne von »wahr« oder auch »gut«, was dann schon die Brücke baut zu »gerecht« im Sinne von »fair«. So wie es heute noch Kinder gibt, die ihre Eltern als »streng, aber gerecht« bezeichnen, gab es vor hundert Jahren Frauen, die dasselbe über ihre Männer sagten. Wie würde das klingen, wenn das heutzutage eine Frau über ihren Mann sagen würde? Oder wenn sie ihn »gnädig« und »nachsichtig« nennt?

Viele sprachliche Ausdrücke zeigen sehr deutlich, ob Menschen gleichberechtigt miteinander umgehen oder ob der eine sich als »etwas Besseres« aufspielt und sich das »Recht« nimmt, den anderen »von oben herab« anzusehen, anzusprechen, zu beurteilen, zu »behandeln«. Wenn eine Frau sagt, ihr Mann würde ihr dies oder jenes »nicht erlauben«, und wenn ein Mann sagt, seine Frau habe ihm dies und jenes »verboten«, dann wissen wir sofort, wer von den beiden »die Hosen anhat«. Allerdings gibt es keine Obertanen ohne Untertanen. In der Vergangenheit haben sich Menschen mit Zuständen zufriedengegeben und sich Sachen gefallen lassen, die wir Heutigen nur sehr schwer begreifen können. In Deutschland haben wir das aktuelle Beispiel aus der früheren DDR; aber wir können auch an viel brutalere Diktaturen denken, an die Sklaverei oder die Hexenverfolgungen, um zu sehen, wie stark sich das menschliche Gefühl für Normalität und Gerechtigkeit verändern kann, wie zeitgebunden die Maßstäbe sind, an denen Menschen sich gefühlsmäßig und gedanklich orientieren.

Allerdings: Das Rechtsempfinden des Menschen steht in enger Verbindung mit den jeweiligen Machtverhältnissen. Der Satz: »Wer die Macht hat, hat das Recht« gilt zwar heute nicht uneingeschränkt, kommt aber auch nicht von ungefähr. In vordemokratischen Zeiten dienten die Gesetze in erster Linie den Mächtigen, den Herrschenden. Im Laufe der Jahrhunderte haben aber die Ohnmächtigen, die Beherrschten zunehmend an Selbstbewußtsein gewonnen, ihren andressierten blinden Gehorsam abgelegt, Widerstand geleistet, sogar Revolutionen durchgekämpft. Dabei ist nicht zu übersehen, daß Frauen zwar an dieser Entwicklung zur Demokratie immer beteiligt waren, daß aber hauptsächlich die Männer von ihr profitierten. Das Motto »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« der Französischen Revolution war wörtlich so gemeint; die Schwestern, die Frauen, hatten weiterhin politisch nichts zu sagen. Menschenrechte wurden eindeutig als Männerrechte verstanden.

Inzwischen, aber erst seit diesem Jahrhundert, haben die Frauen auch politisch eine Stimme, das Wahlrecht, aber die patriarchalische Tradition ist noch nicht Vergangenheit. Sogar dort, wo Frauen tatsächlich die gleichen Rechte wie Männer haben, haben sie keineswegs die gleiche Macht. Feministinnen fordern deshalb jetzt nicht nur »Gleichberechtigung«, sondern »Gleichstellung« für die Frauen, notfalls durch Quotenregelungen (die sicherstellen, daß bei gleicher Qualifikation eine Frau einem Mann vorgezogen wird, solange in den jeweiligen Positionen Frauen noch unterrepräsentiert sind). Denn: »Wer wartet und nur auf Bewußtseinswandel setzt, der muß sich auf weitere hundert Jahre einlassen.« (Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, zitiert in: Die Zeit, 28. 01. 94)

Vielleicht stört es Euch, liebe Mit-Bewußtseinswandelnde, daß wir so zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin- und herspringen. Aber wenn man die geschichtlichen Entwicklungen nicht berücksichtigt, hält man die eigenen Erfahrungen und Gewohnheiten leicht für selbstverständlich und kümmert sich nicht um die Bedingungen, unter denen sie so und nicht anders geworden sind. Man hält Zustände für »natürlich« und dauerhaft, die doch in Wirklichkeit Folgen konkreter menschlicher Entscheidungen und damit keineswegs unveränderlich sind. Die demokratische Staatsform, in der wir heute leben, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft, die auch wieder verlorengehen kann. Andererseits leben wir noch lange nicht in einer friedlichen und gerechten Gesellschaft. Gerade heutzutage hängt sehr viel davon ab, ob die Leute sich für öffentliche Angelegenheiten interessieren und wofür sie sich engagieren.

Damit sind wir schon beim nächsten Thema, der Frage, worauf es dabei in allererster Linie ankommt. In allererster Linie kommt es heute und morgen darauf an, wer sich für die öffentlichen Belange engagiert. Wir benutzen eine einfache Unterscheidung und sprechen von »Machtmenschen« auf der einen und »Mitmenschen« auf der anderen Seite. Wir sind sicher, daß das Patriarchat längst tot wäre, wenn die »Mitmenschen« nicht so lange das hingenommen (und mitgemacht) hätten, was die »Machtmenschen« so alles unternommen haben.