Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CassiopeiaPress

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

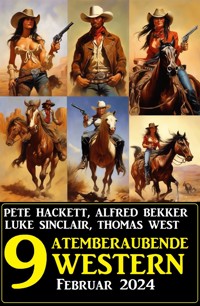

Männer im Kampf um Recht und Rache. Dramatische Romane aus einer harten Zeit. Top-Autoren des Genres schrieben diese Western-Romane. Dieses Buch enthält folgende Romane: (889) Pete Hackett: Blutspur nach Westen Alfred Bekker: Kit Blane Alfred Bekker: Dunkler Prediger Alfred Bekker: Die Eisenbahnräuber Thomas West: Weidekrieg Pete Hackett: Und der Teufel schlug den Takt Pete Hackett: Pulverdampf am Bow Creek Luke Sinclair: Ein Schießer für Juanita: Western Luke Sinclair: Mein Ritt mit Sarah Jane: Western

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 898

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Luke Sinclair, Alfred Bekker, Pete Hackett, Thomas West

9 Atemberaubende Western Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

9 Atemberaubende Western Februar 2024

Copyright

Pete Hackett: Blutspur nach Westen

Copyright

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Alfred Bekker: Kit Blane

Alfred Bekker: Dunkler Prediger

Alfred Bekker: DIE EISENBAHNRÄUBER

Weidekrieg

Und der Teufel schlug den Takt

Pulverdampf am Bow Creek

Ein Schießer für Juanita: Western

Mein Ritt mit Sarah Jane: Western

9 Atemberaubende Western Februar 2024

Pete Hackett, Thomas West, Alfred Bekker, Luke Sinclair

Dieses Buch enthält folgende Romane:

Pete Hackett: Blutspur nach Westen

Alfred Bekker: Kit Blane

Alfred Bekker: Dunkler Prediger

Alfred Bekker: Die Eisenbahnräuber

Thomas West: Weidekrieg

Pete Hackett: Und der Teufel schlug den Takt

Pete Hackett: Pulverdampf am Bow Creek

Luke Sinclair: Ein Schießer für Juanita: Western

Luke Sinclair: Mein Ritt mit Sarah Jane: Western

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von

Alfred Bekker

© Roman by Author /

© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen

Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

www.AlfredBekker.de

Folge auf Twitter

https//twitter.com/BekkerAlfred

Zum Blog des Verlags geht es hier

https//cassiopeia.press

Alles rund um Belletristik!

Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!

Pete Hackett: Blutspur nach Westen

von Pete Hackett

Der Umfang dieses Buchs entspricht 116 Taschenbuchseiten.

Jim Hooker kommt nach jahrelanger Abwesenheit zurück nach Dalhart, um bei seinem Vater zu bleiben und erfährt, dass dieser kaltblütig von John Whiteman erschossen wurde. Das Gerichtsverfahren wurde eingestellt wegen Notwehr. Das aber kann Jim Hooker nicht akzeptieren. Um Rache zu nehmen, verfolgt mit Hilfe einiger Männer den inzwischen flüchtigen Whiteman bis nach New Mexiko.

Der Sheriff von Dalhart will verhindern, dass Hooker den Fehler seines Lebens begeht und verfolgt Hooker. Wird er es noch rechtzeitig schaffen?

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker

© by Author

© dieser Ausgabe 2016 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.

Alle Rechte vorbehalten.

www.AlfredBekker.de

Cover: Firuz Askin

1

Jim Hooker lenkte sein Pferd in den Hof des Mietstalles und saß vor dem Tor ab. Über die Schattengrenze unter dem Tor trat der Stallmann, ein bärtiger Oldtimer, der einen Priem kaute. Er blinzelte ins Sonnenlicht, dann sagte er: „Du hast also nach Hause zurückgefunden, Jim. Es ist viel geschehen in den fünf Jahren, in denen du fort warst.“

Jim Hooker führte sein Pferd am Kopfgeschirr an dem Stallburschen vorbei in den Stall. Der Geruch von Heu und Stroh und von Pferdausdünstung stieg ihm in die Nase. Der Oldtimer folgte Hooker. „Die Stadt ist größer geworden“, murmelte Hooker. „Es gibt viele neue Gebäude. Die Eisenbahn führt von Norden herunter nach Dalhart. Ich denke, die Stadt hat Zukunft. Wie geht es meinem Vater?“

„Dein Vater ist tot, Jim.“ Die Worte fielen wie Hammerschläge.

Jim Hooker riss es regelrecht herum. Seine Brauen schoben sich zusammen, über seiner Nasenwurzel bildeten sich zwei senkrechte Falten. „Dad ist noch nicht mal sechzig“, murmelte er. „War er krank?“

Der Stallmann räusperte sich. „Dein Vater starb nicht an Altersschwäche, sondern an einer Kugel, Jim“, sagte er dann mit belegter Stimme. „Es geschah hier in der Stadt, im Saloon. Dein Dad kam in die Stadt, um ein paar Vorräte einzukaufen. Es ist drei Jahre her. Auch John Whiteman und einige Reiter kamen an diesem Tag nach Dalhart. Nachdem dein Vater seine Einkäufe erledigt hatte, wollte er im Saloon ein Bier trinken. Es kam zu einem Streit zwischen ihm und Whiteman …“

„Wer ist dieser Whiteman?“, fragte Jim Hooker.

„Er war damals Vormann der Bar H Ranch. Also, wie gesagt, es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf Whiteman deinen Vater herausforderte. Dein Dad lehnte es ab, mit dem Vormann zu kämpfen. Whiteman nannte ihn einen erbärmlichen Feigling und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Da griff dein Dad zum Revolver.“

Jim Hooker presste die Lippen zusammen. So hatte er sich seine Heimkehr nicht vorgestellt. Er wollte endlich Ruhe und Frieden finden und zusammen mit seinem Vater die kleine Ranch am Mustang Creek bewirtschaften.

„Befindet sich Whiteman noch in der Gegend?“

„Nein. Nachdem er deinen Vater erschoss, begann sich das Gesetz für ihn zu interessieren. Es war kein faires Duell. Jeder wusste, dass dein Vater mit dem Revolver nicht mal ein Scheunentor traf. Man munkelte damals, dass der Bar H sein Tod sehr gelegen kam. Der Sheriff schloss den Fall nicht einfach ab, sondern leitete eine Untersuchung ein und Whiteman musste befürchten, verhaftet und verurteilt zu werden, und er verließ den Landstrich. Man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Vor zwei Jahren starb schließlich Wade Hastings, der Besitzer der Bar H. Er hatte keine Erben und die Ranch kam unter den Hammer.“

Jim Hooker ging zu einer Futterkiste und setzte sich darauf. Sein Kinn sank auf die Brust. „Es war also Mord“, murmelte er.

„Nun, dein Vater griff zuerst nach dem Revolver.“

„Du sagtest selbst, dass er keine Chance hatte.“

„Das ist richtig. Nachdem Whiteman aus der Gegend verschwunden war, wurde die Akte geschlossen. Die Bar H hat drei Männer auf eurer Ranch stationiert. Sie benutzt die Hooker Ranch gewissermaßen als Vorwerk.“

„Hat man Dad auf dem Boot Hill begraben?“

„Ja. Aber von dem Grab findest du nichts mehr. Es gab niemand, der es pflegte.“

„Wer hat die Bar H erworben?“

„Stanley Kilkeene. Er kam erst vor gut anderthalb Jahren ins Land, übernahm die Bar H, kaufte zusätzlich eine Menge Weideland von der Regierung und ließ tausende von Herefords kommen. Nun lebt das halbe County im Schatten der Bar H. Kilkeene hat diesen Namen nicht geändert.“

„Ich werde mit Kilkeene reden“, murmelte Jim Hooker.

„Du willst also das Erbe, das dir dein Vater hinterlassen hat, antreten, Jim?“

„Auf jeden Fall. Ich habe ein Recht darauf. Kilkeene wird es mir nicht streitig machen können.“

„Sicher, Junge“, murmelte der Oldtimer. „Das Recht hast du auf deiner Seite …“

Jim Hooker ritt zur Bar H Ranch. Im Hof der Ranch band er sein Pferd an den Hitchrack, dann stieg er auf die Veranda und klopfte gegen die Haustür. Es dauerte nicht lange, dann wurde sie geöffnet und das Gesicht einer jungen Frau zeigte sich. Sie war hübsch. Ein freundliches Lächeln gab ihre weißen, ebenmäßigen Zähne frei. „Was wünschen Sie denn?“, fragte sie mit einer wohlklingenden Stimme.

Jim zog den Hut und sagte: „Mein Name ist Jim Hooker, Ma'am. Ich möchte zu Mister Kilkeene.“

„Mein Vater ist oben“, erklärte die junge Lady. „Kommen Sie herein, Mister Hooker, und setzten Sie sich. Ich sage Dad Bescheid.“

Sie zog die Tür vollends auf und Hooker ging an ihr vorbei ins Haus. „Einen Moment“, sagte sie, dann lief sie die Treppe empor.

Hooker setzte sich in einen der Sessel, die um einen schweren Holztisch herum gruppiert standen und schaute sich um. Die Halle war teuer eingerichtet. Es gab einen offenen Kamin und an den Wänden hingen Ölgemälde sowie alte Waffen.

Es dauerte keine zwei Minuten, dann erschien oben auf der Treppe ein Mann von etwa fünfzig Jahren. Er trug einen dunklen Anzug, über seinen Bauch spannte sich eine goldene Uhrkette. Seine dichten Haare waren von grauer Färbung. Hooker nahm an, dass es sich um Stan Kilkeene handelte. Er erhob sich.

Der Grauhaarige kam unten an, trat vor Hooker hin und reichte ihm die Hand. „Jenny nannte mir Ihren Namen. Ich glaube, ich weiß wer Sie sind.“

„Dann wissen Sie sicher auch, weshalb ich zu Ihnen komme, Mister Kilkeene.“

„Es geht um das Land am Mustang Creek.“

„So ist es. Ich werde die Hooker Ranch wieder in Besitz nehmen.“

„Das Land ist nach wie vor auf den Namen Hooker im Grundbuch eingetragen“, erklärte Kilkeene. „Sie sind der Erbe Ihres Vaters. Ich werde anordnen, dass die Rinder der Bar H von Ihren Weidegründen abgetrieben werden. Meine Leute werde ich von der Ranch abziehen. Ich hoffe, dass wir gute Nachbarn werden, Mister Hooker.“

„Diese Hoffnung teile ich“, murmelte Hooker.

„Trinken wir darauf“, sagte Kilkeene, ging zu einer Vitrine und holte eine Karaffe voll Whisky sowie zwei Gläser heraus.

2

Es war heiß und die Luft waberte vor Hitze, sodass die Konturen der Hügel verschwammen. Ein einsamer Reiter zog über das verstaubte Weideland. Über das Gesicht des Mannes rann Schweiß. Das Pferd ging mit hängendem Kopf und zog die Hufe müde durch das Gras. Rinderrudel standen hier und dort und weideten. Kühe muhten, Kälber blökten.

Der Reiter hakte die Wasserflasche vom Sattel, schraubte sie auf und trank einen Schluck. Das Wasser schmeckte abgestanden und brackig. Dennoch belebte es den Reiter ein wenig. Er schraubte die Flasche wieder zu und hängte sie an den Sattel zurück, knüpfte sein Halstuch auf und wischte sich damit Staub und Schweiß aus dem Gesicht.

Nach etwa einer Stunde erreichte er die Bar H Ranch. Die Hufe des Pferdes rissen auf dem Ranchhof kleine Staubwirbel in die heiße Luft. Einige Ranchhelfer hielten in der Arbeit inne und beobachteten den Reiter. Er saß beim Holm ab und schlang den langen Zügel lose um den Haltebalken, dann stieg er sattelsteif die vier Stufen zur Veranda hinauf und pochte gegen die Tür. Ohne eine Aufforderung, einzutreten, abzuwarten, öffnete er die Tür und trat in die Halle. Aus einem der Sessel erhob sich Stanley Kilkeene und musterte den Fremden mit einer Mischung aus Überraschung und Verärgerung. Er sah ein hohlwangiges Gesicht mit entzündeten Augen und tagealten Bartstoppeln. Der feine Staub, den der Südwind vom Llano Estacado herauftrug, bildete zusammen mit dem Schweiß eine feine Schicht auf der Haut des Fremden.

„Sie wünschen?“, fragte Kilkeene reserviert.

„Mein Name ist John Whiteman“, sagte der verstaubte Mann bei der Tür mit krächzender Stimme. „Bis vor vier Jahren war ich Vormann auf der Bar H. Allerdings war damals noch ein anderer Mann hier der Boss.“

„Ich habe die Ranch erworben, nachdem der Vorbesitzer starb“, versetzte Kilkeene. „Ihr Name ist mir bekannt, Mister Whiteman. Was kann ich für Sie tun?“

„Ich bin zurückgekehrt, um wieder auf der Bar H zu arbeiten. Über die Sache von damals dürfte Gras gewachsen sein. Jason Hooker griff zum Revolver und ich habe in Notwehr geschossen. Es war dumm von mir, zu fliehen. Das Gesetz hätte mir nichts anhaben können.“

„Die Stelle des Vormannes ist besetzt, Mister Whiteman“, gab Kilkeene zu verstehen.

„Ich bin bereit, als einfacher Cowboy für die Ranch zu arbeiten. Hauptsache ich habe wieder einen Platz, in dem ich bleiben kann. Die vergangenen vier Jahre waren ziemlich ruhelos.“

„Wenn Sie bleiben wollen, sollten Sie wissen, dass Jason Hookers Sohn vor einem Jahr auf die Heimatweide zurückgekehrt ist und die väterliche Ranch betreibt. Sie müssen damit rechnen, dass er den Tod seines Vaters zu rächen versucht.“

Whiteman verzog den Mund. „Das hört sich nicht gut an. Nun, ich will keine Schwierigkeiten. Meine Nachfrage nach einem Job hat sich damit erübrigt, Sir. Ich reite weiter.“

„Wahrscheinlich ein sehr vernünftiger Entschluss“, murmelte der Ranchboss.

Whiteman verließ das Ranchhaus, band sein Pferd los und saß auf, zog das Tier um die linke Hand und trieb es an.

Kilkeene stand am Fenster in der Halle und blickte hinter dem Reiter her, bis er hinter einer Bodenwelle aus seinem Blickfeld verschwand.

John Whiteman ritt nach Dalhart. Im Hof des Mietstalles ließ er sich vom Pferd gleiten und führte das Tier am Zaumzeug ins Stallinnere. Der Stallmann saß auf einer Futterkiste und fettete einen Sattel ein, damit das Leder geschmeidig blieb. Jetzt legte er den Sattel beiseite und erhob sich. In der Düsternis des Stalles erkannte er den Ankömmling nicht sogleich. „Hallo, Fremder.“

„Hi, Vince.“

Der Stallmann kniff die Augen zusammen. Zwischen den Lidern war ein Grübeln und Forschen zu erkennen, und plötzlich glitt der Schimmer des Begreifens über das runzlige Gesicht. „Ho, Whiteman! Welcher Teufel hat dich geritten, als du dich entschlossen hast, in diesen Landstrich zurückzukehren?“

„Ich wollte wieder auf der Bar H anheuern. Aber dort erfuhr ich, dass Jim Hooker im Land ist. Ich will keinen Ärger mit dem Burschen. Darum werde ich nach Westen verschwinden.“

„Hooker ist vor einem Jahr zurückgekehrt“, erklärte der Stallmann und nahm das Pferd am Kopfgeschirr.

„Ja, ich weiß. – Versorg den Gaul, Vince. Ich werde nach einer kurzen Rast weiterreiten.“

Whiteman zog sein Gewehr aus dem Scabbard und verließ den Stall.

3

Es war um die Mitte des Vormittags, als Jim Hooker nach Dalhart kam. Er saß auf dem Bock eines leichten Schlutter-Wagens und ließ von Zeit zu Zeit die langen Zügel auf den Rücken des Pferdes klatschen, das vor das Fuhrwerk gespannt war.

Vor dem Store stemmte sich Hooker gegen die Zügel und brachte das Pferd zum Stehen. Es peitschte mit dem Schweif nach den blutsaugenden Bremsen an seinen Seiten und prustete. Hooker wickelte die Leinen um den Bremshebel und sprang vom Bock.

Auf der Straße und den Gehsteigen bewegten sich einige Passanten. Ein Hund lag im Schatten unter einem Vorbau und schlief. Von irgendwo her ertönte Kindergeschrei. Helle Hammerschläge verkündeten, dass der Hufschmied bei der Arbeit war.

Jim Hooker ging in den Store. Die Türglocke bimmelte. Hinter dem Verkaufstresen befand sich der Storehalter. Er bediente eine ältere, grauhaarige Frau. Hooker grüßte und wartete, bis die Kundin bezahlt hatte und den Store verließ, dann legte er ein Blatt Papier auf den Tresen und sagte: „Ich hab alles aufgeschrieben, Dan. Richte das Zeug her, damit ich es nur noch aufzuladen brauche. Ich gehe in der Zwischenzeit in den Saloon und genehmige mir ein Bier.“

„Ist gut, Jim.“

Hooker verließ den Laden wieder, marschierte schräg über die staubige Straße und betrat wenig später den Saloon. An einem Tisch saßen vier Männer. Hooker sah bärtige, verwegene Gesichter und machte sich ein Bild von dem Quartett. Er kannte die Kerle nicht. Sie muteten wenig vertrauenerweckend an. Hooker fragte sich, wo sich wohl ihre Pferde befanden, denn am Holm vor dem Saloon standen sie nicht. Wahrscheinlich stehen sie im Mietstall, sagte er sich, beachtete die Burschen nicht weiter, ging zum Tresen und bestellte sich ein Bier. Er bekam es und trank einen Schluck, wischte sich mit dem Handrücken den Schaum von den Lippen und sagte: „Verdammte Hitze. Alles trocknet aus. Die Flüsse führen kaum noch Wasser.“

„Auf der Bar H hat man begonnen, Brunnen zu graben“, sagte der Keeper. „Gestern kamen zwei Dampfpumpen mit der Eisenbahn in Dalhart an. Kilkeene hat sie aus New York kommen lassen.“

„Der Grundwasserspiegel dürfte durch die anhaltende Trockenheit ziemlich gesunken sein“, murmelte Hooker und zuckte schließlich mit den Schultern. „Wir werden es sehen, ob Kilkeene Erfolg hat.“ Seine Stimme senkte sich, er deutete mit dem Daumen über die Schulter. „Was sind das für Kerle?“

„Landstreicher“, knurrte der Keeper. „Sie besitzen nicht mal Pferde. Denen möchte ich nicht in der Nacht über den Weg laufen. Das sind Strolche allerersten Ordnung. Bin neugierig, ob sie das Bier bezahlen können, das sie trinken.“

„Gegebenenfalls musst du sie beim Sheriff anzeigen“, versetzte Hooker.

Der Keeper winkte ab. „Ich will keinen Ärger mit den Kerlen. Vielleicht verschwinden sie bald wieder. – Ach ja, Jim. Du wirst es nicht glauben, aber gestern war John Whiteman in der Stadt. Er wollte wieder auf der Bar H anheuern. Als er hörte, dass du im Land bist, hat er es vorgezogen, wieder zu verduften.“

Ungläubig starrte Hooker den Keeper an. „John Whiteman war hier?“, wiederholte er dann gedehnt.

„Ja, gestern. Er kam am Nachmittag in die Stadt und ritt eine Stunde später weiter. Whiteman war hier im Saloon. Er meinte, er wolle keinen Ärger mit dir. Sein Ziel ist New Mexiko.“

Hooker knirschte mit den Zähnen, dann stieß er hervor: „Ich werde ihm folgen und ihn wegen des Todes meines Vaters zur Rechenschaft ziehen.“

„Nur nichts überstürzen, Jim“, murmelte der Keeper. „Du darfst Whiteman nicht unterschätzen. Er ist ein gefährlicher Bursche, und es war sicher nicht die Angst, die ihn veranlasst hat, wieder aus der Gegend zu verduften. Es war ausschließlich die Tatsache, dass er Ärger aus dem Weg gehen wollte.“

In Hookers Zügen arbeitete es krampfhaft. Plötzlich blitzte es in seinen Augen auf und er wandte sich den vier Kerlen zu, die die Köpfe zusammengesteckt hatten und sich unterhielten. „He, ihr!“

Sie unterbrachen ihr Gespräch und starrten Hooker an. „Meinst du uns, Mister?“, fragte einer mit schiefem Mund.

Stechende Augen musterten Jim Hooker. Er nickte. „Ich will euch einen Job bieten, Leute.“

„Was für einen Job? Sollen wir Kuhschwänze jagen?“

„Nein. Keine Kuhschwänze, sondern einen Mann. Ich stelle euch Waffen und Pferde zur Verfügung und zahle jedem von euch täglich einen Dollar, wenn ihr mit mir reitet. Habt ihr Interesse?“

Die vier berieten sich kurz. Dann erhob sich einer der Kerle, ein großer, breitschultriger Mann, auf dessen Kopf eine abgegriffene Melone saß. Er kam zum Tresen und sagte: „Mein Name ist James Delgado, Sir. Wir sind dabei. Allerdings bestehen wir auf der Zahlung eines Vorschusses von jeweils fünf Dollar.“

Hooker holte seine Brieftasche aus der Innentasche seiner Weste, öffnete sie und fingerte zwanzig Dollar heraus, die er Delgado gab. Er sagte: „Trinkt euer Bier aus. Dann gehen wir in den Store. Ich werde jedem von euch einen Revolver und ein Gewehr sowie die erforderliche Munition kaufen. Pferde bekommt ihr auf der Ranch. Wir werden keine Zeit verlieren.“

„Diese drei Gentlemen sind Hank Haggan, Bill Meacham und Lane Robins“, stellte Delgado seine Gefährten vor. Er stellte keine Fragen. Und auch seine Kumpane schien es nicht zu interessieren, weshalb sie einen Mann jagen sollten. Sie gehörten zu der Sorte, die für eine Handvoll Dollar in die Hölle geritten wäre, um dem Teufel ins Maul zu spucken.

Der Keeper schaute skeptisch drein. Aber er schwieg. Es war Jim Hookers Angelegenheit.

4

Sheriff Jesse Quincanon kam nach Dalhart. Auf der Double Star Ranch waren zwei Pferde gestohlen worden, der Dieb war allerdings über alle Berge gewesen. Es war die Zeit des Sonnenuntergangs. Der Himmel im Westen leuchtete schwefelgelb. Wolkenberge türmten sich über dem welligen Horizont. Kündigte sich mit diesen Wolken der heiß ersehnte Regen an?

Leer, wie ausgestorben lag die Main Street vor dem Gesetzeshüter. In den Fensterscheiben spiegelte sich das letzte Licht des Tages, die Schatten waren verblasst, aus den Schornsteinen stieg Rauch. Die Frauen bereiteten das Abendessen für ihre Familien vor.

Der Mietstall hatte noch geöffnet. Der Stallmann saß unter dem Tor auf einem Dengelbock und dengelte die Sense, mit der er immer das frische Gras für die Pferde mähte. Jetzt erhob er sich, legte das Sensenblatt und den Hammer auf den Sitz des Dengelbockes und wischte sich die Hände an der Hose ab.

Quincanon stieg vom Pferd. Der Stallbursche kam heran. Seine Kiefer bewegten sich. Jetzt spuckte er einen Strahl braunen Tabaksaft zur Seite aus und sagte: „Hi, Sheriff, sieht nicht so aus, als hättest du Erfolg gehabt.“

„Cassidy wird seine Pferde wohl abschreiben müssen. Ist etwas Außergewöhnliches geschehen, während ich fort war?“

Der Stallmann nickte. „John Whiteman ist wieder in Dalhart aufgetaucht.“

Der Sheriff schaute einen Moment lang nachdenklich, dann murmelte er. „Hat Whiteman nicht vor vier Jahren Jason Hooker, den Smallrancher vom Mustang Creek, erschossen. Da es kein fairer Kampf war, floh er vor dem Gesetz. Er war Vormann auf der Bar H. Die Ermittlungen wurden damals schließlich eingestellt, denn Jason Hooker soll zuerst zum Revolver gegriffen haben.“

„Ja, nachdem ihn Whiteman bis aufs Blut gereizt hat. Whiteman wusste, dass Hooker nicht den Hauch einer Chance gegen ihn hatte. Er nannte Jason einen Feigling und schlug ihm ins Gesicht.“

„Wo finde ich John Whiteman?“

„Als er hörte, dass Jim Hooker im Land ist, hat er schnell wieder das Weite gesucht. Aber Jim Hooker hat sich auf seine Fährte geklemmt. Mit ihm reiten vier Kerle, denen die Verkommenheit in die Gesichter geschrieben steht. Landstreicher. Hooker hat sie mit Waffen und Pferden ausgerüstet und bezahlt ihnen pro Tag einen Dollar.“

Quincanon legte die Stirn in Falten. „Seit wann reitet Hooker auf Whitemans Fährte?“

„Schätzungsweise seit heute Mittag. Er war am Vormittag in der Stadt und nahm die vier Strolche auf seinem Wagen mit. Gegen Mittag dürften sie auf der Ranch angekommen sein. Hooker äußerte im Saloon, dass er keine Zeit verlieren wollte.“

„Wohin hat sich Whiteman von hier aus gewandt?“, fragte Joe.

„Westen“, erwiderte der Stallmann. „Er will nach New Mexiko.“

5

John Whiteman zügelte das Pferd. Es ging auf den Abend zu. Er verhielt am Rand eines Waldes in einem Hügeleinschnitt. Der rötliche Schein des Sonnenunterganges lag auf dem Land. Vogelgezwitscher erfüllte die Luft. Das Tier trat unruhig auf der Stelle.

Whiteman schaute auf seiner Fährte zurück. Er beschloss, hier am Waldrand sein Nachtlager aufzuschlagen und stieg vom Pferd, nahm dem Tier den Sattel ab und warf ihn auf den Boden. Mit dem Lasso hobbelte er die Vorderbeine des Pferdes, zusätzlich band er den Vierbeiner an einen Strauch. Whiteman breitete seine Decke am Boden aus, dann zündete er ein Feuer an. Trockenes Holz lag genug herum. Whiteman aß Pemmican und trockenes Brot und trank dazu Wasser aus seiner Wasserflasche.

Das Feuer brannte herunter, doch der Mann legte einige trockene Holzstücke in die Glut, sodass die Flammen gleich wieder loderten. Licht und Schatten wechselten. Die Dunkelheit hatte zugenommen und der Abendstern stand am Westhimmel. Im Wald war es schon finster. Am Horizont war der rote Schein verblasst und die Hügel davor muteten scharf und schwarz wie Scherenschnitte an.

Da peitschte ein Schuss. Whiteman spürte einen stechenden Schmerz am linken Oberarm. Der Knall trieb auseinander und verebbte. Der Mann war aufgesprungen stand geduckt da. Als er sich bewegte krachte es erneut. Er spürte den sengenden Strahl der Kugel und verschwand im Wald, wo ihn die Dunkelheit zu schlucken schien. Hufschläge erklangen. Dann trieben zwei Reiter ihre Pferde über einen Hügelrücken im Osten. Zwei weitere Reiter sprengten um den Hügel herum und hielten auf den Waldrand zu, wo das Feuer loderte.

Bei dem Lagerplatz trafen sie aufeinander und zerrten die Pferde in den Stand. Ein fünfter Reiter näherte sich von Westen. Es war Jim Hooker. Er ritt bis zum Feuer. James Delgado stieß hervor: „Er ist fort. Aber wir haben sein Pferd und sein Gewehr, und sicher ist er verwundet. Seine Chancen sind gleich null.“

„In der Dunkelheit den Wald nach ihm zu durchsuchen dürfte kaum Sinn machen“, murmelte Jim Hooker, saß ab und trat das Feuer aus. Die Finsternis kroch auseinander. Die Gesichter waren nur noch helle Kleckse in der Dunkelheit. Ein Pferd wieherte. Das Stampfen der Hufe versickerte zwischen den Bäumen.

Währenddessen hetzte John Whiteman durch den Wald. Ein dicker Teppich aus abgestorbenen Nadeln schluckte seine Schritte. Blut rann über seinen Arm hinunter. Es ging bergauf. Seine Lungen pumpten, er verspürte Seitenstechen, seine Füße wurden schwer wie Blei.

Schließlich konnte er nicht mehr und sank zu Boden. Sein Herz raste und jagte das Blut durch seine Adern. Der Schmerz von der Wunde pulsierte bis unter seine Schädeldecke. Seine Bronchien pfiffen. Er hatte das Empfinden, sich jeden Moment übergeben zu müssen. Nur nach und nach nahmen Herzschlag und Atmung bei ihm den regulären Rhythmus wieder auf.

Wer hatte auf ihn geschossen?

Whiteman dachte an Jim Hooker, nahm sein Halstuch ab und schlang es um die Wunde. Die Kugel steckte im Arm. Mit der rechten Hand und mit Hilfe der Zähne zurrte Whiteman das Halstuch um die Wunde fest. Er hatte kein Pferd mehr. Sein Gewehr steckte im Sattelschuh. Seine einzigen Waffen waren der Revolver und der Dolch, den er im Stiefelschaft stecken hatte. Vor ihm lag die Felswüste. Hinter ihm lagen zwanzig Meilen Wildnis. Einen Moment lang wollte ihn so etwas wie Resignation befallen. Aber dann gab er sich einen Ruck und erhob sich.

Im Wald war es finster wie im Vorhof der Hölle. Tiefhängende Äste streiften Whitemans Schultern und sein Gesicht. Kein Lichtstrahl fiel durch das dichte Zweiggespinst der Baumkronen. Der Jagdschrei eines Kauzes trieb unheimlich durch die Nacht. Manchmal knackte ein dürrer Ast unter Whitemans Stiefeln.

Mit Verfolgung hatte er nicht gerechnet. Darum hatte er sich auch Zeit gelassen. Nun verfluchte er seine Sorglosigkeit.

Der Wald lichtete sich, dann lag eine weitläufige Senke vor Whitemans Blick. Die volle Scheibe des Mondes stand im Südosten. Sterne blinkten am Himmel. Whiteman konnte das Terrain auf mehr als hundert Yards überblicken. Seine Gedanken arbeiteten. Ohne Pferd hast du keine Chance, sagte er sich. Entweder die Kerle schnappen dich, oder du gehst in der Ödnis kläglich vor die Hunde. Du brauchst ein Pferd und ein Gewehr …

Er schritt in die Senke hinein. Seine Gestalt warf einen langen Schatten. Wolkenschatten huschten über den Boden. Mechanisch setzte Whiteman einen Fuß vor den anderen. Am Ende der Ebene buckelten Hügel. Nur langsam rückten sie näher. Schließlich stapfte der Mann zwischen die Anhöhen. Er kam zu einem schmalen Creek, der nach Süden lief. Whiteman kniete nieder und wusch sich das Gesicht. Dann trank er. Er beschloss, bei diesem Bach die Nacht zu verbringen. Flach lag er im Gras. Die Kälte der Nacht schien aus dem Boden und durch seine Kleidung zu kriechen. Er fand keinen Schlaf. Die Oberarmwunde tobte. Whiteman wusste, dass die Kugel entfernt werden musste. Wenn sich Wundbrand hinzuzog, war er verloren.

Manchmal döste er ein. Dann träumte er wirres Zeug und schreckte wieder in die Höhe. Ihn fröstelte es. Das leise Murmeln und Glucksen des Creeks in den Ohren lag er da. Es kann nur Hooker sein, sinnierte er. Die beiden Schüsse aber kamen aus verschiedenen Richtungen. Es sind also mindestens zwei …

Die Nacht lichtete sich. Der Morgendunst ließ vermuten, dass der Tag wieder heiß und trocken werden würde. Whitemans Zähne schlugen aufeinander wie im Schüttelfrost. Er richtete sich auf. Seine Rechte tastete über seine Stirn. Seine Stirn war heiß. Hatte er etwa Fieber? Whiteman suchte unter den Büschen am Ufer trockenes Reisig zusammen, er fand auch einige dürre Äste, die er zerbrach. Streichhölzer hatte er in der Westentasche. Er zündete ein Feuer an und legte die Dolchklinge in die Flammen. Dann band er das Halstuch ab und zog sich Weste und Hemd aus. Das Hemd klebte an der Wunde. Mit einem Ruck riss er es los. Aus dem Einschussloch sickerte sofort wieder Blut.

Whiteman zog den Dolch aus der Glut und tauchte die Klinge ins Wasser. Es zischte. Er fuhr mit der Dolchspitze in die Wunde. Sein Zahnschmelz knirschte, so sehr biss er die Zähne aufeinander. Er atmete stoßweise durch die Nase. Ein Schrei stieg in seiner Brust hoch und staute sich in seiner Kehle. Es war eine Überwindung, die all seinen Willen erforderte. Der Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen.

Schließlich steckte die Messerklinge tief genug in der Wunde. Whiteman konnte die Kugel herausheben. Der Schmerz eskalierte. Ein Schrei löste sich aus seiner Kehle und trieb über den Creek. Das blutige Stück Blei und der Dolch fielen zu Boden. Blut pulsierte aus der Wunde. Whiteman wimmerte leise. Seine Beine zuckten unkontrolliert.

Schließlich überwand er sich und richtete den Oberkörper auf. Schweiß glitzerte auf seiner Haut. Mit zitternder Hand griff er nach dem Dolch, schob die Klinge wieder ins Feuer und legte Holz nach. Es knisterte und knackte. Funken stoben. Whiteman presste das Halstuch auf die Wunde. Seine Kiefer mahlten. Nur allmählich ließ der Schmerz nach.

Nach etwa fünf Minuten glühte die Klingenspitze. Whiteman musste noch einmal all seinen Mut zusammennehmen, als er das glühende Eisen auf die Wunde drückte. Der Geruch von verbranntem Fleisch stieg ihm in die Nase. Schwindelgefühl erfasste ihn. Der Schmerz war kaum zu ertragen.

Seine Hand mit dem Messer sank nach unten. Seine Brust hob und senkte sich unter keuchenden Atemzügen. Er verspürte Übelkeit, legte sich zurück und entspannte sich.

Das erste Licht der Sonne kroch über den östlichen Horizont. Jeglichen Gedankens, jeglichen Willens beraubt lag Whiteman da. Schließlich hatte der Tag die Nacht endgültig nach Westen vertrieben und es wurde warm. Stechmücken, vom Blut- und Schweigeruch angezogen, begannen den Mann zu quälen. Er band wieder das Halstuch um die Wunde und zog sich das Hemd sowie die Weste an. Den Dolch stieß er in die Scheide im Stiefelschaft. Dann marschierte er los. Bald begannen seine Füße in den Stiefeln zu brennen.

6

Sheriff Quincanon stieß auf die Asche eines Lagerfeuers. Etwas abseits war das Gras niedergetreten und lag ein Haufen Pferdedung.

Der Sheriff war abgesessen. Die Asche war kalt. Es war also einige Zeit her, dass das Feuer gebrannt hatte.

Der Gesetzeshüter schaute sich um. Das Gras war an mehreren Stellen niedergetreten, was verriet, dass hier mehrere Pferde gestanden hatten.

Quincanon ging zum Waldrand und hatte den Blick auf den Boden geheftet, und so entging ihm nicht der dunkle Fleck am Boden. Er untersuchte ihn und kam zu dem Ergebnis, dass es sich um eingetrocknetes Blut handelte. An einer Stelle war der Boden ein wenig aufgewühlt und der Sheriff tippte, dass es sich um eine Fußspur handelte. Er ging tiefer in den Wald hinein, fand aber keinen Hinweis mehr, dass sich hier jemand bewegt hatte. Also kehrte er um.

Sieht so aus, als hätten Hooker und seine Leute hier Whiteman eingeholt, sinnierte er. Whiteman ist schätzungsweise verwundet, aber ihm scheint die Flucht geglückt zu sein. Die Spur verliert sich im Wald.

Quincanon suchte weiter und fand schließlich die Fährte, die mehrere Pferde zurückgelassen hatten und die nach Westen führte.

Der Sheriff stieg auf sein Pferd und trieb es an. Deutlich zeichnete sich die Spur im verstaubten Gras ab.

7

Gnadenlos brannte die Sonne auf Whiteman herunter. Sie stand senkrecht über ihm und mutete an wie eine zerfließende Scheibe aus Weißgold. Die Vegetation war nur noch kärglich. Weitläufige Flächen feinkörnigen Sandes wechselten mit Inseln braunverbrannten Grases. Die Augen des Mannes waren entzündet, Staub knirschte zwischen seinen Zähnen, Staub war auch unter seine Kleidung gekrochen und scheuerte seine Haut wund.

Wie ein trockenes Blatt klebte die Zunge an Whitemans Gaumen. Er hatte furchtbaren Durst. Aber hier gab es kein Wasser. Nur Stein, Staub und gnadenlose Hitze. Seine Beine wollten ihn kaum noch tragen.

Bei einigen Felsen setzte er sich in den Schatten. Er verzog das Gesicht und die Schicht aus Staub und Schweiß auf seiner Haut brach. Seine Lippen waren trocken und rissig. Die Erschöpfung kam tief aus seinem Innersten.

Du brauchst ein Pferd!, hämmerte es hinter seiner Stirn. In dieser Einöde haben nur Klapperschlangen und Eidechsen eine Chance. Ohne Pferd bist du verloren. Du wirst elend vor die Hunde gehen …

Er lehnte sich mit dem Rücken gegen den rauen Fels, zog die Beine an und bohrte die hohen Absätze seiner Stiefel in den Sand. Die Augen fielen ihm zu. Irgendwann schreckte er auf. Hatte er geträumt, hatten im seine überreizten Sinne einen Streich gespielt, oder hatte er tatsächlich ein Klirren vernommen. Sofort war er angespannt bis in die letzte Nervenfaser. Er aktivierte seine Sinne. Ohne von einem bewussten Willen geleitet zu werden, geradezu automatisch, erhob er sich.

Ein dumpfes Pochen war zu hören. Dann wieherte ein Pferd. John Whiteman zog den Revolver, schlich um die Felsen herum, lief geduckt zu einer Gruppe von Büschen und ging in Deckung. Hufgetrappel näherte sich. Und dann kam der Reiter um eine Anhöhe herum. Jähe Entschlossenheit prägte jeden Zug in Whitemans Gesicht. Mit dem Daumen spannte er den Hahn des Revolvers; lediglich ein leises Klicken war zu vernehmen. Whitemans Zeigefinger krümmte sich um den Abzug.

Der Reiter sah ziemlich abgerissen aus. Auf seinem Kopf saß kein Hut, sondern eine Mütze. Ein schwerer Coltrevolver steckte in seinem Hosenbund. Aus dem Scabbard ragte der Kolben einer Winchester. Bei dem Pferd handelte es sich um einen hochbeinigen Fuchs.

Hart traten die Backenknochen in Whitemans Gesicht hervor. Das Pferd stampfte näher. In den Hufschlag mischte sich das Schnauben des Tieres. Whiteman trat aus dem Buschwerk. Die Hand mit dem Revolver hielt er erhoben, die Mündung wies auf den Reiter. Er war um die dreißig. Seine Haare waren blond und nackenlang. Er erschrak. Hart zerrte er das Tier in den Stand. Ein tückisches Lauern erschien in seinen Augen, als er den ersten Schrecken überwunden hatte, und er stieß hervor: „Wenn du schießt, Mister, hören den Knall meine Freunde. Sie werden dich hetzen wie einen tollwütigen Hund. Und am Ende wirst du tot sein.“

„Wie viele Freunde hast du denn?“, fragte Whiteman. Er brachte nur noch ein heiseres Krächzen zustande.

„Zusammen mit Jim Hooker, der dich gerne tot sehen möchte, sind es vier. Rechnest du dir wirklich eine Chance aus?“

Wenn John Whiteman überrascht war, dann zeigte er es nicht. „Zieh vorsichtig den Revolver aus dem Hosenbund und wirf ihn fort. Dann steigst du ab und gehst vom Pferd weg. Und keine krummen Touren. Ich werde nicht zögern, dir heißes Blei zu servieren.“

Mit einem schiefen Grinsen um den Mund kam der Bursche dem Befehl nach. Whiteman trat an das Pferd heran, stellte den linken Fuß in den Steigbügel, griff nach dem Sattelhorn und riss sich mit einem Ruck in den Sattel. Stechender Schmerz von seiner Armwunde durchfuhr ihn und einen Augenblick lang verzerrte sich sein Mund. „Bestell Hooker, dass ich seinen Vater in Notwehr erschossen habe“, stieß er dann mit gepresster Stimme hervor. „Der alte Narr griff tatsächlich zum Sechsschüsser. Und sag ihm auch, dass ich ihn seinem alten Herrn hinterherschicke, wenn er mich weiterhin verfolgt.“

„Ich werd’s ihm bestellen. Aber ich glaube nicht, dass es Jim interessiert.“

„Es wird sich zeigen. Noch etwas, mein Freund. Dein Gesicht habe ich mir eingeprägt. Solltest du noch einmal meinen Weg kreuzen, fährst du zur Hölle.“ Whiteman trieb nach dem letzten Wort das Pferd an und ritt zwischen die Hügel.

John Delgado blickte ihm hinterher, bis er aus seinem Blickfeld verschwunden war, denn holte er seinen Revolver und feuerte einen Schuss in die Luft ab. Nach und nach erschienen seine Kumpane, die die Gegend auf der Suche nach Whiteman durchstreift hatten. Jim Hooker führte das Pferd Whitemans am Zügel. Finster musterte er Delgado, denn er ahnte, was geschehen war. James Delgado sagte: „Er hat mich überrumpelt. Und er hätte mich sicher vom Pferd geschossen, wenn ich nicht freiwillig abgestiegen wäre.“

„Der verdammte Hund ist zäher als ich dachte“, presste Jim Hooker zwischen den Zähnen hervor. „Aber ich werde nicht ruhen, bis er beim Satan anklopft. Nimm diesen Gaul hier, Delgado, und dann versuchen wir, seiner Spur zu folgen.“

Sie fanden die Spur und folgten ihr. Die Vegetation wurde immer spärlicher, bald waren es nur noch niedrige Kreosotbüsche, Comasträucher und Ocotillos, die auf dem kargen Boden wuchsen. Auf den Hügelflanken wuchs kein Gras mehr, es handelte sich nur noch um Sand- und Geröllhänge. Auf den Hügelkuppen erhoben sich turmartige Felsen in allen Größen.

Die Sonne stieg höher und höher und verwandelte das Land in eine Gluthölle. Über allem hing ein flirrender Hitzeschleier, der heiße Wind, der von Süden herauf kam, brachte keine Linderung. Staub und Schweiß bildeten eine dünne Schicht in den Gesichtern und verklebten die Poren der fünf Reiter, die unbeirrbar der Spur, Whitemans folgten, die sich immer wieder im feinen Sand abzeichnete.

8

Der Schuss, den James Delgado abgegeben hatte, hatte aus weiter Ferne auch das Gehör Jesse Quincanons erreicht. Mit eiserner Hand zwang er sein Pferd, ruhig zu stehen, angespannt lauschte er. Doch es fiel kein zweiter Schuss, und so setzte er seinen Vierbeiner wieder in Bewegung und folgte der Richtung, aus der der Knall herangeweht war.

Er stieß auf die Stelle, an der sich Jim Hooker und seine Gefährten getroffen hatten, ehe sie die Verfolgung fortsetzten. Der Sheriff fand nichts, was denn Schluss zuließ, dass der Schuss auf einen Menschen abgefeuert worden war.

Die Spur führte in gerade Linie nach Westen, direkt hinein in die Felswüste, wo sich in rauchiger Ferne die Gipfel und Grate eines Felsengebirges erhoben.

Noch befand sich Jesse Quincanon im Dallam County, in seinem Amtsbezirk also. Doch bis zur Grenze war es nicht mehr weit, und in New Mexiko war sein Stern gerade mal das Blech wert, aus dem er gestanzt worden war.

Der Blick des Gesetzeshüters war in die Ferne gerichtet. Der Hass Jim Hookers auf den Mann, der vor vier Jahren seinen Vater erschossen hatte, musste höllisch tief sitzen. Anders konnte es sich Quincanon nicht erklären, dass Hooker diese Menschenjagd anzettelte; Hooker war ihm als besonnener, ruhiger Mann bekannt, dessen Vergangenheit zwar ziemlich im Dunkeln lag, zu dem er, der Sheriff, im Laufe des vergangenen Jahres jedoch Vertrauen gefasst hatte.

War Jim Hooker am Ende gar nicht der Mann, für den er, Jesse Quincanon, ihn gehalten hatte?

Grübeln brachte ihn nicht weiter. Quincanon trieb sein Pferd an und folgte der Spur.

9

Das Pferd, das John Whiteman erbeutet hatte, begann zu lahmen. Whiteman befand sich mitten in einem Gebiet, das von Felsen und Schluchten zerklüftet war. Der Boden war mit Geröll übersät, an den Felswänden türmten sich Steinblöcke, die irgendwann im Lauf der Jahrtausende aus dem Fels gebrochen und in die Tiefe gestürzt waren. Aus den Felsspalten wuchs dorniges Strauchwerk.

Whiteman saß ab und untersuchte den Huf, konnte aber nicht feststellen, weswegen das Tier lahmte. Er richtete sich auf, tätschelte den schweißnassen Hals des Pferdes und ließ seinen Blick umfassend in die Runde schweifen. Das Blickfeld war begrenzt; Felswände, Geröllhänge, enge Schluchten und Risse, Staub und grelles Sonnenlicht – das war alles, was er an Eindrücken aufnehmen konnte. Er nahm das Pferd am Kopfgeschirr und führte es in eine der Schluchten. Etwas kühlere Luft strömte ihm entgegen; zwischen den Felsen war es schattig. Die Hufe des Pferdes klirrten und krachten auf dem steinigen Untergrund.

Nachdem er sich etwa zwanzig Yard tief in der Schlucht befand, leinte Whiteman das Pferd an einem Comastrauch fest, zog die Winchester aus dem Scabbard und repetierte. Das trockene, metallische Geräusch hing für den Bruchteil eines Augenblicks in der Luft. Whiteman legte sich das Gewehr auf die Schulter und stakste mit sattelsteifen Beinen zurück zum Maul der Schlucht, postierte sich im Schatten eines Felsens, drehte sich eine Zigarette und begann sich in Geduld zu hüllen.

Es dauerte keine halbe Stunde, dann vernahm er das Pochen mehrerer Hufe, in das sich einmal das helle Wiehern eines Pferdes mischte. John Whitemans Gesicht nahm einen entschlossenen Ausdruck an, seine Augen blickten hart wie Bachkiesel. Er spähte an dem Felsen vorbei, der ihm Schutz bot, und die Geräusche, die sich auf der anderen Seite der staubigen Senke näherten, wurden von Augenblick zu Augenblick deutlicher.

Und dann zogen die fünf Reiter in sein Blickfeld. Sie waren nicht weiter als dreißig Yard von ihm entfernt. Er hob die Winchester an seine Schulter und sein kaltes Auge ruhte über Kimme und Korn der Waffe hinweg auf dem vordersten der Reiter, einem dunkelhaarigen Burschen von etwa dreißig Jahren, der besser gekleidet war als seine Begleiter und von dem Whiteman annahm, dass es sich um Jim Hooker handelte.

Whiteman hätte dem schändlichen Spiel mit einem einzigen Schuss ein jähes Ende bereiten können. Aber er wollte Hooker nicht einfach aus sicherer Deckung abknallen, darum hob er das Gewehr etwas an und jagte die Kugel über Hookers Kopf hinweg ins Blaue hinein.

Erschreckt zerrten die Reiter ihre Pferde in den Stand, ihre Hände fuhren zu den Waffen, ihre Blicke bohrten sich in die Schlucht hinein, in der der unsichtbare Schütze saß.

„Mit meiner Kugel hätte ich dich auch in der Hölle schicken können, Hooker!“, rief Whiteman.

Jim Hooker hatte seinen Schreck überwunden, reckte die Schultern und rief heiser: „Wie meinen Vater, nicht wahr?“

„Dein Vater war ein alter Narr, der mich bis aufs Blut gereizt hat, und der letztendlich zur Waffe griff. Hätte ich mich von ihm erschießen lassen sollen?“

„Mir wurde die Geschichte etwas anders erzählt, Whiteman. Und da ich weiß, dass mein Vater Gewalt verabscheute, glaube ich denen, die mir erzählt haben, dass du es warst, der meinen Vater solange provozierte, bis er zum Revolver griff.“ Jim Hookers Stimme sank herab, er zischte: „Schnappen wir uns den Hurensohn. Und denkt dran, ich hätte ihn gerne lebend.“

Die vier Sattelstrolche, die sich bereit erklärt hatten, für eine Handvoll Dollar mit Jim Hooker zu reiten und für ihn zu töten, erkannten die Unversöhnlichkeit, die ihren Auftraggeber leitete.

Aber sie kamen nicht dazu, lange darüber nachzudenken, denn Hooker spornte rücksichtslos sein Pferd an und jagte nach rechts davon. Ein Schuss knallte und Bill Meacham wurde regelrecht vom Pferd gerissen. Und nun hämmerten auch Delgado, Haggan und Robins ihren Vierbeinern die scharfen Sporenräder in die Seiten, sodass die Pferde fast aus dem Stand in Galopp verfielen.

John Whiteman hatte durchgeladen und feuerte erneut, doch in dem Moment riss der Reiter, auf den er zielte, sein Pferd zur Seite und die Kugel streifte ihn nur am Oberarm. Ehe Whiteman zum dritten Schuss kam, waren seine Gegner zwischen den Felsen verschwunden.

Nun wurde es brenzlig für Whiteman, denn die vier Kerle waren nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, und was Whiteman von ihnen gesehen hatte, reichte, um sie der Sorte hinzuzurechnen, die aus brutaler Härte, Rücksichtslosigkeit und tödlicher Kompromisslosigkeit zusammengesetzt war.

Der Bursche, den er vom Pferd geschossen hatte, lag mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken und rührte sich nicht. Aber das konnte eine Finte sein. Einer der Charakterzüge der Spezies, mit der sich Jim Hooker umgab, war die Heimtücke.

Sekundenlang dachte John Whiteman daran, sich das Pferd des Reglosen zu holen, aber dazu hätte er alles auf eine Karte setzen müssen, und das erschien ihm zu riskant. Er zog sich deshalb zurück, erreichte sein Pferd, band es los und führte es tiefer in die Schlucht hinein. Soweit es möglich war, vermied er es, das Tier über felsigen Boden zu führen, denn der Hufschlag sollte seinen Feinden nicht verraten, dass er seine Flucht fortsetzte.

Whiteman sicherte immer wieder hinter sich und nach oben, wenn sich der Zugang zu einer Seitenschlucht öffnete tastete er sich vorsichtig heran, schließlich aber erreichte er ungeschoren das Ende der Schlucht und verschwand in dem Labyrinth aus Felsen und Spalten, das sich meilenweit nach Westen zog und in dem ein Mann verschwinden konnte wie ein Sandkorn in der Sonorawüste.

10

Es hatte immer wieder Hinweise gegeben, die es Sheriff Jesse Quincanon ermöglichten, auf der Fährte Jim Hookers und seiner Handlanger zu bleiben. Als Quincanon weit vor sich am Himmel die Aasgeier über einer bestimmten Stelle kreisen sah, schlichen sich düstere Ahnungen in sein Bewusstsein. Und nach einer halben Stunde etwa bestätigte sich sein Verdacht. Auf einer kleinen Ebene lag ein Mann, einige Aasgeier hatten sich schon bei ihm niedergelassen und hatten mit ihrem schrecklichen Mal begonnen. Nun reckten sie die nackten Hälse und beobachteten misstrauisch den Reiter, der vor den Felsen angehalten hatte und den Blick in die Runde schweifen ließ.

Schließlich ritt Quincanon weiter und zügelte erst eine Pferdelänge vor dem Leichnam das Pferd, nur widerwillig trennten sich die Geier von ihrer sicher geglaubten Mahlzeit, und erst als Quincanon vom Pferd sprang und einige Male in die Hände klatschte, dass es knallte, hoben sie schwerfällig und mit zornigem Gekrächze ab, ließen sich aber wenige Schritte weiter schon wieder am Boden oder auf Felsblöcken nieder.

Quincanon ging bei dem Leichnam auf das linke Knie nieder. Er kannte den Mann nicht und fragte sich, ob es möglicherweise John Whiteman war, den Jim Hooker mit seinen bezahlten Killern hier eingeholt und getötet hatte. Dass der Mann am Boden keines natürlichen Todes gestorben war, verriet das Kugelloch mitten in seiner Brust. Mit dem nächsten Gedanken sagte sich der Sheriff jedoch, dass Hooker umgekehrt wäre, wenn es sich bei dem Toten um Whiteman handeln würde, und er, Quincanon, hätte den fünf Reitern begegnen müssen. Er war ihnen aber nicht begegnet, hatte nicht einmal entfernten Hufschlag vernommen, und er war sich sicher, dass er einen von Hookers Männern vor sich liegen hatte.

Der Sheriff drückte sich hoch und schaute sich um. Schließlich gab er sich einen Ruck und stapfte auf den Felsspalt zu, der nach Westen durch das Felsmassiv führte. Wenn Whiteman seine Fluchtrichtung beibehalten hatte, dann musste er in diese enge Schlucht geritten sein.

Quincanon fand hinter dem Felsblock am Schluchteingang zwei Patronenhülsen und konnte sich den Rest an fünf Fingern abzählen. Ein Stück weiter fand er an den Dornen eines Comastrauches einige Pferdehaare und Kratzer im steinigen Boden, die nur von einem beschlagenen Huf stammen konnten.

„Hier hat Whiteman auf seine Jäger gewartet“, murmelte er für sich. „Und jetzt sind es nur noch vier …“ Und in Gedanken fügte der Sheriff hinzu: Dieser Whiteman ist schätzungsweise ein zweibeiniger Wolf. Wehe demjenigen, der ihn in die Enge treibt.

Der Sheriff kehrte zu dem Toten zurück und begann, bis zu kopfgroße Steine zusammenzutragen, die er über den Leichnam schichtete. Er konnte nicht ahnen, dass von diesem Platz aus die Spur, die Whiteman nach Westen legte, eine blutige sein würde.

11

Zwei Tage waren vergangen. John Whiteman zügelte sein Pferd, das nicht mehr lahmte, auf dem Ufersaum eines schmalen Flusses, der fast ausgetrocknet und zu einem Bach, der in der Mitte des steinigen Flussbettes verlief, geschrumpft war. Äste, bleich wie Knochen, die irgendwann einmal angeschwemmt worden waren, lagen zwischen dem Geröll herum. Es war um die Mittagszeit und die Sonne stand hoch im Zenit.

Hinter Whiteman lag die Hölle der Felswüste. Er und das Pferd waren völlig ausgepumpt und am Ende. Die Wunde an seinem Oberarm war verkrustet und schmerzte kaum noch. Von seinen Verfolgern hatte Whiteman nichts mehr gesehen, aber er gab sich keine falschen Hoffnungen hin; Jim Hooker würde so leicht nicht aufgeben.

Der ausgelaugte Mann hob müde das rechte Bein über das Sattelhorn und ließ sich aus dem Sattel gleiten. Das Tier setzte sich von selbst wieder in Bewegung und ging zu dem Rinnsal mitten im Flussbett, um zu saufen. Whiteman wankte hinterher, kniete am Rand des Baches nieder, schöpfte mit den zusammengelegten Händen Wasser und wusch sich Staub und Schweiß aus dem stoppelbärtigen, hohlwangigen Gesicht, dann trank er. Das Wasser schmeckte brackig, denn es hatte keine Strömung, dennoch führte es Whiteman neue Energien zu.

John Whiteman hatte keine Ahnung, wann die Felswüste endete und zivilisiertes, menschenfreundliches Terrain begann. Er war zum ersten Mal in dieser Gegend und wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Weg zu wählen, wenn er nicht von seinen Verfolgern dazu gezwungen worden wäre. Seine Hoffnung, sie in der Wildnis abgeschüttelt zu haben, war groß. Und nun wollte John Whiteman nur noch raus aus diesem Fegefeuer von Hitze, Staub und totem Gestein.

Das Pferd löschte lautstark seinen Durst. Whiteman holte die Wasserflasche vom Sattel und füllte sie voll, hängte sie an den Sattel zurück und nahm ein Päckchen Pemmikan aus der Satteltasche. Kauend saß er schließlich auf einem kniehohen Felsbrocken. Seine Gedanken schweiften zurück und verharrten an jenem Tag vor vier Jahren, als er im Saloon in Dalhart mit dem alten Jason Hooker in Streit geriet. Er war angetrunken gewesen und wollte – warum auch immer – seinem Boss einen Gefallen erweisen, denn der damalige Besitzer der Bar H-Ranch war auf das Weideland Hookers scharf, weil es wie ein Keil in die Weidegründe der Bar H hineinragte.

Damals war noch Keith Finnegan der Sheriff des Dallam County. Finnegan hatte keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass es für ihn nicht Notwehr, sondern Mord war. Er, John Whiteman, hatte sich mit dem Colt in der Faust aus Dalhart verabschiedet, Texas verlassen und vier Jahre lang das unstete Leben eines Abenteurers geführt.

Schon tausendmal hatte er das Geschehen an jenem unseligen Tag in Dalhart bereut. Er konnte den alten Mann nicht mehr zum Leben erwecken, und er war damals wirklich der Meinung gewesen, in Notwehr zu handeln.

Er verdrängte diese Gedanken, schluckte den letzten Bissen Pemmikan, drehte sich eine Zigarette, und als er sie geraucht hatte, ritt er weiter. Das Land wurde wieder hügelig und die Vegetation üppiger. Und dann sah John Whiteman von der Kuppe eines Hügels aus die kleine Stadt am Ende der Senke und parierte das Pferd.

Es handelte sich um eine Ansammlung von Häusern, Schuppen und Stallungen, die ohne jede bauliche Ordnung errichtet worden waren. Um den Ort herum gab es Pferche und Koppeln, in denen die Nutztiere der Stadtbewohner weideten. Hinter der Ortschaft erhoben sich wieder hohe Berge, die durch den Dunst aber nur schemenhaft auszumachen waren.

„Hier werden wir schätzungsweise ein paar Tage bleiben“, murmelte John Whiteman und tätschelte den staubigen Hals seines Pferdes. „Du darfst dich in einem Stall ausruhen, erhältst prächtigen Hafer zum Fressen, und ich werde in einem richtigen Bett schlafen.“ Mit dem letzten Wort ruckte der mitgenommene Mann im Sattel, schnalzte mit der Zunge und das Pferd setzte sich in Bewegung.

Auf ein verwittertes Holzschild, das vor den ersten Häusern an einen Pfahl genagelt war, der am Wegrand stand, war der Name des Ortes gepinselt: Chapham. Whiteman nahm alle Eindrücke in sich auf, die sich seinem Blick boten. Die ganze Stadt mutete grau in grau an. Unter den Vorbauten und an den Gehsteigen hatten sich Tumbleweds verfangen, der heiße Wind trieb Staubwirbel über den großen, freien Platz zwischen den Häusern. Auf der einen oder anderen Fensterbank stand ein verbitterter Blumenkasten, in dem verstaubte Geranien ein kümmerliches Dasein fristeten.

Alles hier wirkte ärmlich, fast provisorisch, aber der Ort vermittelte Beschaulichkeit und Frieden.

Es gab einen Saloon. Sein Besitzer hatte ihm keinen Namen gegeben. Auf der großen Holztafel, die am Vorbaudach befestigt war, stand lediglich in großen Lettern das Wort ‚Saloon’. Am Haltebalken stieg Whiteman vom Pferd, schlang den langen Zügel lose um den Holm und zog seine Winchester aus dem Scabbard. Gleich darauf betrat er den Schankraum. Es roch nach Tabakrauch und verschüttetem Bier. An zwei Tischen saßen insgesamt fünf Männer, ein sechster lehnte am Tresen und hielt ein Glas Brandy in der linken Hand.

Stechende Blicke fixierten Whiteman, als er sporenklirrend zur Theke Schritt, sein Gewehr daran lehnte und an den Keeper gewandt sagte: „Geben Sie mir bitte ein Bier. Außerdem habe ich Hunger wie ein Wolf. Mein Pferd braucht einen Stall und ich ein Zimmer, in dem ich einige Tage ausruhen kann.“

„Ich kann Ihnen ein Steak braten lassen, den Platz für Ihr Pferd können Sie haben, außerdem ein Zimmer – vorausgesetzt, Sie können den Preis dafür bezahlen.“ Abschätzend musterte der Keeper, während er sprach, den verstaubten und verschwitzten und nicht gerade vertrauenerweckenden Fremdling.

Whiteman holte seine Brieftasche hervor, entnahm ihr eine Zehn-Dollar-Note und warf sie auf den Schanktisch. „Reicht das fürs erste?“

„Natürlich.“ Der Keeper nahm den Schein und fügte hinzu: „Ich veranlasse, dass Ihr Pferd einen Platz im Stall erhält und dass Ihnen meine Frau das Steak brät. Und jetzt schenke ich Ihnen ein Bier ein.“

Als Whiteman den Krug Bier in der Hand hielt, ging er damit zu einem der freien Tische und setzte sich. Weit streckte er die Beine unter den Tisch, lehnte sich auf dem Stuhl zurück und trank durstig. Plötzlich rief einer der Männer am Tisch: „Kein vernünftiger Mann reitet freiwillig durch die Felswüste. Wer jagt dich, Fremder, weil du den Weg mitten durch diese Hölle gewählt hast?“

Whiteman richtete den Blick aus seinen entzündeten Augen auf den Sprecher. Es war ein Mann mittleren Alters, sein Gesicht war knochig, ein riesiger Schnurrbart verdeckte seinen Mund. „Geht dich das etwas an, Mister?“

„Gewiss. Wir achten hier in Chapham akribisch darauf, dass Ruhe und Frieden aufrechterhalten bleiben. Du siehst jedoch aus wie einer, der den Ärger anzieht wie das Licht die Motten.“

„Ich habe nicht vor, Ruhe und Frieden in eurem Ort zu zerstören. Ihr müsst auch nicht befürchten, dass ich vom Gesetz gejagt werde. Ich komme von Texas, genauer gesagt vom texanischen Panhandle herüber und wählte den kürzesten Weg nach Westen. Das dies ein Weg voller Unbilden und Strapazen sein würde, ahnte ich nicht.“

„Das kann ich kaum glauben“, versetzte der Pferdegesichtige. „Im Grunde meines Herzens interessiert es mich aber auch gar nicht. Du solltest nur wissen, Fremder, dass es in Chapham eine Bürgerwehr gibt, und dass wir jede Art von Verdruss, der in unseren Ort gebracht wird, im Keim ersticken.“

„Dann weiß ich ja Bescheid“, stieß Whiteman hervor und ein hartes Grinsen brach sich Bahn in seine Züge.

„Du solltest es dir zu Herzen nehmen“, sagte der andere mit Nachdruck im Tonfall.

„Du bist sehr freundlich, Mister“, murmelte Whiteman und sagte sich, dass er Chapham wohl sehr schnell wieder verlassen würde.

12

Whiteman hatte gegessen, seine Satteltaschen geholt und aufs Zimmer gebracht, und nun saß er wieder im Saloon am Tisch und trank einen zweiten Krug Bier. Wenn er ihn gelehrt hatte wollte er sich schlafen legen. Sein Pferd wusste er im Stall gut versorgt.

Zwischen die Häuser des Ortes hatte sich die Abenddämmerung gestohlen. Die Menschen hatten ihr Tagwerk beendet, saßen nun in ihren Häusern beim Abendbrot, und niemand von ihnen ahnte, dass sich Hass und Tod bereits auf pochenden Hufen ihrer Stadt näherten.

John Whiteman trank den letzten Schluck aus seinem Krug, drückte seine Zigarette aus und erhob sich, da zogen vier Reiter, von denen einer ein lediges, aber gesatteltes Pferd mit sich führte, in sein Blickfeld. Seine Hoffnung, dass sie seine Fährte verloren hatten, löste sich in diesem Moment in Rauch auf und er verbiss den Fluch, der ihm auf den Lippen brannte. Mit gemischten Gefühlen beobachtete er durch das große Frontfenster das Quartett, das die Pferde zum Hitchrack lenkte und in einen toten Winkel zu ihm geriet, sodass er sie aus dem Auge verlor. Er entschloss sich von einem Augenblick zum anderen, nahm sein Gewehr, stieg die Treppe empor und holte seine Satteltaschen aus dem Zimmer. Dann verließ er das Gebäude über die Außentreppe und begab sich in den Stall, um sein Pferd zu satteln und zu zäumen.

Es war nicht die Furcht vor den vier Kerlen, die ihn trieb, er hatte es schlicht und einfach satt, im Pulverdampf zu stehen und sein Leben verteidigen zu müssen. Er war der Meinung, dass an seinen Händen mehr als genug Blut klebte, und er wollte kein weiteres vergießen. John Whiteman begann die Stunde zu bereuen, in der er sich entschloss, zum Mustang Creek zurückzukehren, um wieder für die Bar H Ranch den Sattel zu quetschen.

Er hatte dem Pferd den Sattel aufgelegt und zog nun den Bauchgurt straff, als vom Stalltor her eine klirrende Stimme erklang: „Endlich, Whiteman! Ich habe schon befürchtet, dass du mir durch die Lappen gegangen bist.“

Einen Moment lang war John Whiteman wie gelähmt, dann aber schüttelte er seine Erstarrung ab und drehte sich langsam zu dem Sprecher herum. Er zwang sich zur Ruhe, als er den Mann im Stalltor fragte: „Bist du Jim Hooker?“ Er konnte sein Gesicht nicht erkennen, denn im Stall war es schon ziemlich finster. Doch die Gestalt hob sich klar und scharf gegen den helleren Hintergrund ab. Und Whiteman entging nicht, dass der andere das Gewehr an der Hüfte im Anschlag hielt.

„Ja, ich bin Jim Hooker. Und du bist der niederträchtige Bastard, der meinen Vater ohne mit der Wimper zu zucken über den Haufen knallte. Nun wirst du dafür bezahlen, Whiteman.“

John Whiteman atmete tief durch, dann stieß er hervor: „Hör zu, Hooker, lass mich dir die Geschichte erzählen und dann entscheide, ob …“

Jim Hooker unterbrach in schroff, indem er mit stählen klingender Stimme rief: „Ich kenne die Geschichte, Whiteman. Und nun Fahr zur Hölle!“

John Whiteman stieß sich ab, da knallte auch schon die Winchester an Hookers Hüfte und die Detonation rüttelte an den Stallwänden. John Whiteman landete in der Box und hielt den Sechsschüsser in der Faust. Blitzschnell kam er hoch, kauerte dicht an der Boxenwand, zuckte um sie herum und jagte zwei blitzschnelle Schüsse in Richtung des Tores. Doch Jim Hooker war verschwunden.

Der Geruch des verbrannten Pulvers legte sich auf Whitemans Schleimhäute und er hatte das Bedürfnis, zu niesen, konnte es aber unterdrücken. Die insgesamt drei Pferde, die in dem Stall standen, waren von den Schüssen nervös geworden, sie stampften, scharrten mit den Hufen und prusteten.

„Hooker, he, hörst du mich?“

Jim Hooker antwortete nicht.

John Whiteman zog die Unterlippe zwischen die Zähne und kaute darauf herum. Sicher lauerten vor dem Stall seine vier Jäger, und sie würden ihn mit ihren Kugeln in ein Sieb verwandeln, sobald er auch nur einen Fuß ins Freie setzte.

Er fasste die Leiter ins Auge, die zum Zwischenboden hinaufführte, spurtete geduckt los und stieg sie behände nach oben, watete durch das Heu, das hier kniehoch aufgehäuft war und erreichte die Luke. Whiteman legte sich flach auf den Bauch, schob den Riegel zurück und stieß die Luke auf. Sie knarrte und quietschte in den Scharnieren, doch diese Geräusche gingen unter im Peitschen mehrerer Gewehre, die im Hof wie eine wütende Hundemeute aufbellten. Die Geschosse pfiffen in schräger Bahn über Whiteman hinweg und durchschlugen das Dach.

John Whiteman hatte sich nicht getäuscht. Sie lauerten im Hof. Kriechend zog er sich von der Luke zurück, stieg wieder die Leiter hinunter und legte seinem Pferd ein Zaumzeug an. Was er vorhatte, konnte ins Auge gehen, doch er wollte sich hier im Stall nicht festnageln lassen. Ehe er das Stalltor erreichte, schwang er sich in den Sattel, atmete einige Male tief durch, dann trieb er das Pferd unter sich an. Mit schrillem Geschrei, das das Tier zusätzlich anspornte, stob er durch das Tor hinaus, tief auf den Hals des Pferdes geduckt, mit dem Colt mal in die und mal in jene Richtung feuernd.

Seine Gegner hatten sich hinter dem Tränketrog und den Fuhrwerken, von denen drei im Hof des Saloons standen, verschanzt und waren gezwungen, in Deckung zu bleiben und die Köpfe einzuziehen, um keinen Zufallstreffer zu kassieren. Dennoch erwischte es einen von ihnen. Lane Robins wurde von der Kugel regelrecht hochgerissen, bäumte sich auf, ließ das Gewehr fallen und verkrampfte die Hände vor der Brust, dann kippte er über die Absätze nach hinten und schlug der Länge nach in den Staub.

John Whiteman jagte, als säße ihm der Satan persönlich im Nacken, auf seinem Pferd hinaus in die beginnende Nacht. Einige blindlings und überhastet abgegebene Schüsse verfehlten ihn. Jim Hooker lief um das Fuhrwerk, hinter dem er sich verschanzt hatte, herum und beugte sich gleich darauf über Lane Robins, in dessen weit aufgerissenen Augen nur noch die absolute Leere des Todes zu sehen war.

James Delgado und Frank Haggan kamen heran und Delgado knirschte: „Dieser dreckige Hundesohn! Jetzt hat er den zweiten meiner Freunde auf die Nase gelegt. Bis jetzt bin ich mit dir geritten, Hooker, weil du mich bezahlt hast. Von jetzt an ist es mir ein persönliches Anliegen, diesem zweibeinigen Wolf die Hölle heißzumachen. Ich denke, Frank, das ist auch in deinem Sinne.“

Haggan nickte. „Meacham und Robins waren in der Tat sehr gute Freunde. Und sie würden es uns nie verzeihen, wenn wir nicht dafür Sorge tragen würden, dass der Hurensohn, der sie erledigte, in der Hölle schmort.“

„Also holen wir unsere Pferde und verfolgen ihn!“, schlug James Delgado entschlossen vor.

„Im Dunkeln werden wir seine Spur kaum aufnehmen können“, gab Jim Hooker zu bedenken. „Ich vermute zwar, dass er die Richtung nach Westen beibehält, aber behaupten möchte ich es nicht.“

„Gebe dieser oder jener, dass er mir in die Finger fällt!“, knirschte Delgado.

Die trommelnden Hufschläge entfernten sich schnell und sickerten bald nur noch wie das ferne Rumoren von Brandungswellen zwischen die Häuser von Chapham. Schließlich versanken sie in der Stille. Die Menschen wagten sich jetzt, da die Waffen seit längerer Zeit schwiegen, aus ihren Behausungen. Fragen wurden laut, ein Durcheinander von Stimmen erhob sich. Einige trugen Laternen mit sich, und im Wechselspiel von Licht und Schatten mutete das Szenarium geradezu unwirklich, fast gespenstisch an.

13

Im Laufe des folgenden Vormittags ritt Sheriff Quincanon zwischen die Häuser Chaphams. Er hatte sein Abzeichen abgenommen und in die Westentasche gesteckt, denn er befand sich auf dem Gebiet New Mexikos und hier galt sein Stern nichts. Ehe er die Grenze überquerte, hatte er lange darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, umzukehren. Dann aber sagte er sich, dass er es weder mit seinem Gewissen noch mit dem Eid, den er abgelegt hatte, vereinbaren konnte, wenn er zuließ, dass Hooker und die vier Sattelstrolche, die er angeheuert hatte, das Gesetz in ihre Hände nahmen und möglicherweise sogar einen eiskalten Mord begingen.

Also folgte er weiter der Fährte.

Niemand zeigte sich. Aber an den verstaubten Fenstern konnte Quincanon die hellen Flecke von Gesichtern erkennen und er fragte sich, weshalb dieser Ort eine derart gedrückte Stimmung vermittelte. Denn er spürte es ganz deutlich, dass diese Stadt im Bann einer Macht stand, die nicht zu sehen, umso mehr aber zu fühlen war. Es war Angst. Irgendetwas musste vorgefallen sein, das die Menschen hier derart erschreckt hatte, dass sie sich in ihren Häusern verkrochen. Quincanon ahnte, dass es mit John Whiteman und Jim Hooker zusammenhing.

Er ritt zum Saloon, schwang sich vom Pferd, band es an den Holm, nahm sein Gewehr aus dem Sattelschuh und ging hinein. Im Schankraum war es düster, der penetrante Geruch von kaltem Rauch stieg Quincanon in die Nase, sämtliche Tische und der Tresen waren verwaist. Nicht einmal ein Keeper war zu sehen.

Die Schritte Quincanons riefen ein hämmerndes Echo auf den Fußbodendielen wach, als er den Gastraum durchquerte. Beim Schanktisch blieb er stehen und rief laut: „Hallo, Saloon!“

Durch eine Tür zwischen den Regalen mit den Gläsern und Flaschen kam sogleich ein Mann um die fünfzig, dessen Haar schon ergraut war, und schaute Quincanon fragend an. In diesem Moment betraten drei Männer den Schankraum und näherten sich ohne zu zögern Quincanon. Einer von ihnen, ein Mann mit einem knochigen Pferdegesicht, sagte, nachdem sie drei Schritte vor ihm angehalten hatten: „Gestern Abend kaum einer aus östlicher Richtung, er war verstaubt und verschwitzt und ziemlich am Ende, und er versicherte uns, dass er keinen Verdruss in unsere Stadt bringen würde. Das war eine Lüge, denn der Ärger kam gut zwei Stunden später in Gestalt vierer Reiter. Es knallte einige Male, der Mister, der zuerst ankam, verschwand wie der Blitz aus Chapham, und drei seiner Jäger ritten heute Morgen auf seiner Fährte in Richtung Westen davon.“

„Drei seiner Jäger?“

„Ja, der vierte kann nicht mehr reiten, denn eine Kugel ins Herz hat einen blutigen Schlussstrich unter sein Dasein gezogen. Auch Sie kamen aus östlicher Richtung, Fremder, auch Sie sind verstaubt und verschwitzt und ausgesprochen mitgenommen. So wie Sie sehen Männer aus, die vor etwas auf der Flucht sind, wie dieser Mister, der gestern Abend ankam und uns belog. Darum frage ich Sie jetzt: Wer sind Sie, woher kommen Sie, und was hat Sie nach Chapham verschlagen?“

Quincanon hatte keinen Grund, seine Identität zu verheimlichen, er zeigte den Männern auch seinen Stern und erzählte ihnen mit knappen Worten die Geschichte von Jim Hooker und John Whiteman. Er schloss mit den Worten: „Jim Hooker hat sich zu einem reißenden Wolf verwandelt. Ich kenne ihn als ruhigen und besonnenen Mann. Die Kerle, denen er Revolverlohn zahlt, sind Landstreicher, verkommene Subjekte, die für ein paar Dollar sogar die Seele ihrer Großmutter an den Teufel verschachern würden. Von John Whiteman weiß ich nicht, was ich halten soll. Aber da er bereits den zweiten seiner Verfolger mit Pulverdampf und Blei von seiner Fährte gefegt hat, stufe ich ihn als außergewöhnlich kompromisslos und gefährlich ein.“

„Dieser Hooker überließ der Stadt das Pferd samt dem Sattel und dem Zaumzeug des Getöteten und meinte, es würde die Kosten für die Beerdigung decken. Er bat uns, in das Grabkreuz den Namen Lane Robins zu schnitzen. Außerdem schworen er und seine beiden Freunde an der Bahre des Toten, nicht zu ruhen, bis sie ihm John Whiteman in die Hölle hinterhergeschickt hätten.“

„Whiteman hält also die West-Route weiterhin ein“, murmelte Quincanon und schaute den Keeper an. „Können Sie mir etwas zu essen machen und mein Pferd füttern und tränken? Ich würde gern in spätestens einer Stunde weiterreiten.“

Der Keeper nickte. „Ich werde für alles sorgen.“

14

Vor John Whiteman lag, zwischen Hügeln und Felsen eingebettet, Weideland. Die Herde, die hier weidete, bestand aus mindestens tausend Longhorns. Ein ganzes Stück entfernt nahm Whiteman ein Schild war, das an einen mannshohen Pfahl genagelt war, und er ritt hin, um zu lesen, was darauf geschrieben stand. H. D. Ranch las er. Unbefugten ist das Betreten der Weide verboten. Unter den Worten war mit schwarzer Farbe ein handtellergroßer Totenkopf auf das Brett gemalt.

John Whiteman ließ den Blick in die Runde schweifen. Die Berge im Westen waren nur graue Konturen. Wohin er schaute sah er die knochigen Rücken der Rinder, die ausladenden Hörner, hörte er muhen, blöken und das vereinzelte Brüllen der Stiere. Weidereiter waren nicht auszumachen.

Der Totenkopf auf dem Schild war ziemlich eindeutig, und Whiteman überlegte, ob es nicht besser wäre, den Umweg um die H. D. Weide in Kauf zu nehmen. Er drehte den Oberkörper halb im Sattel und schaute auf seiner Fährte zurück, aber die Hügel und Felsen nahmen ihm schon nach etwa hundert Yard die Sicht. Er entschloss sich, die Warnung zu ignorieren und weiterzureiten.

Einige der Rinder beäugten ihn misstrauisch, senkten aber wieder die mächtigen Schädel, um Gras zu rupfen, sobald er an ihnen vorüber war. Das Brandzeichen der Tiere bestand aus einem H und einem D. Einige Rudel trotteten in südliche Richtung, wo sich ein Buschgürtel von Osten nach Westen zog und sich viele Longhorns zusammengerottet hatten. Whiteman vermutete, dass es dort Wasser gab und lenkte das Pferd nach Süden.

Tatsächlich säumte der Buschgürtel einen Creek, der wie alle Flüsse um diese Jahreszeit nahezu ausgetrocknet war. Doch das Rinnsal in der Flussmitte sowie einige Tümpel, auf denen ein Staubfilm schwamm, boten den Rindern das nötige Wasser.

An einem der Tümpel tränkte John Whiteman sein Pferd, er selbst löschte seinen Durst an dem kleinen Rinnsal, das die Hitze von dem Creek übrig gelassen hatte, danach wusch er sich das Gesicht und zuletzt füllte er seine Canteen.

Er schaute zum Himmel, die Sonne stand fast senkrecht über ihm und blendete ihn. Die Hitze war quälend, geradezu unerträglich, und es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis die kleinen Flüsse völlig ausgetrocknet waren und viele der Rinder verdursteten. Vielleicht wurden aber auch die Stoßgebete der Rancher und Farmer erhört und es fiel in nächster Zeit ausreichend Regen, ehe es zur Katastrophe kam.

Whiteman ritt weiter. In ihm war eine Rastlosigkeit, die geradezu körperliches Unbehagen verursachte. Immer wieder schaute er hinter sich, aber von seinen Verfolgern war nichts zu sehen.

Die Berge im Westen rückten näher, und es waren nicht nur mehr graue Konturen, sondern Gebilde aus zerklüftetem Gestein; bizarr, schrundig, himmelhoch aufragend und von tiefen Klüften gespalten. Hügeliges Land war dem Gebirge vorgelagert, und aus einem Einschnitt zwischen zwei Hügeln trieben nun drei Reiter ihre Pferde.