Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Er ist seit über 60 Jahren Mönch. »Glückspater« nannte ihn die Boulevardpresse. Als weltweit erfolgreicher Bestsellerautor, charismatischer Redner und erfolgreicher Manager wurde er berühmt. Und doch ist er immer nah bei den Menschen geblieben. Jetzt wird er 80 und ist immer noch aktiv – offen, zugewandt und neugierig. Was ist Kern seiner Lebensweisheit? Was sind die Quellen, aus denen er lebt? Im Gespräch mit Rudolf Walter blickt er auf sein Leben zurück und auf das, was ihm auf dem eigenen Weg wichtig wurde. Was gibt ihm Hoffnung in unruhigen Zeiten? Wieso ist er der Meinung, dass der Mensch zum Glück geboren ist und dass es – für alle – einen Weg dahin gibt? Es geht um Fasten und Genießen, Stille und Einfachheit, um das Älterwerden und Erfahrung von Krankheit, um Freude und Trost, Konflikte und Dialog. Wie hängt die Suche nach dem guten Leben zusammen mit seiner lebenslangen Gottsuche? Und wie sieht er die Gottesvergessenheit der Gegenwart und die Krise der Tradition? Eine ungewöhnliche Bilanz: nicht nur erzähltes, sondern reflektiertes Leben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

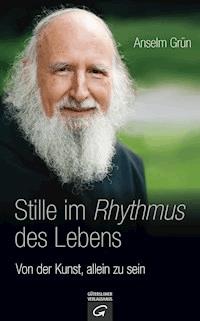

Anselm Grün

Alles in allem – was letztlich zählt im Leben

Über Glück, Sehnsucht und die Kraft der Spiritualität

Im Gespräch mit Rudolf Walter

Herausgegeben von Rudolf Walter

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagmotiv: © Katharina Gebauer

Satz: Carsten Klein, Torgau

Herstellung: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in Germany

ISBN Print: 978-3-451-60142-2

ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83730-2

Inhalt

Den Wandel annehmen: Im Blick zurück

Spiritualität als Kraft und Weg

Heute Mönch sein, Leben im Kloster

In der Spur der Sehnsucht

Auf der Suche nach dem unfassbaren Geheimnis

Der Gott, den Jesus zeigt

Vom Gebet: Krise und Segen

Was heilsam und heilend ist

Im Miteinander der Religionen

Die Stille suchen – immer wieder

Die Kunst des guten Lebens

Der Weg zum Glück

Gar nicht so einfach: Einfach leben?

Was guttut: Genießen und Verzichten

Das eigene Maß und seine Mitte finden

Anderen – und sich selber nahe sein

Versöhnung und Frieden suchen

Leben im Einklang mit der Natur

Gelassenheit, Weisheit, Engagement

Älterwerden, alt sein – im Wandel wachsen

Voller Hoffnung: Der Blick nach vorn

Über den Autor und Herausgeber

Den Wandel annehmen: Im Blick zurück

Einleitung

In den 80 Jahren meines Lebens habe ich einen tiefen Wandel in der Gesellschaft, in der Kirche, im Kloster und im Selbstverständnis der Menschen erlebt. Geboren in einer Zeit, die die geistigen und materiellen Folgen einer Diktatur und eines verlorenen Weltkriegs zu verarbeiten hatte, und aufgewachsen in einer Umgebung, in der religiöse Werte und eine weithin geschlossene kirchliche Wirklichkeit mein Leben bestimmten, sehe ich im Rückblick Umbrüche, Abschiede und Neuanfänge, auch Diskontinuitäten. Auch ich selber bin in all den Jahren nicht der Gleiche geblieben. Wenn ich auf die Zeit zurückschaue, die ich bisher leben durfte, dann ist zumindest in meinem Leben aber auch die Erfahrung einer großen Kontinuität. Die bleibende zentrale Erfahrung war, mein Leben lang – wie es der hl. Benedikt sagt – Gott zu suchen. Diese Suche ist immer auch zugleich die Suche nach mir selbst gewesen, nach dem Geheimnis meines Lebens und meiner selbst. Gott zu suchen hält lebendig, aber es ist immer auch ein Prozess. Es wandelt sich im Laufe eines Lebens nicht nur das Gottesbild; meine Erfahrungen ändern sich, mein Verständnis vom Leben und auch das, was mir wichtig ist. In der Jugend kam es mir vor allem darauf an, etwas zu leisten: für Gott und für die Kirche. Jetzt im Alter ist für mich etwas anderes zentral: einfach zu sein – aber zugleich durchlässig zu werden für den Geist Christi, für seine Liebe, für seine Kraft. Aber dabei geht es mir nicht nur darum, mit mir selbst im Einklang zu sein. Ich will auch jetzt aufmerksam bleiben: für die Menschen, die heute andere Bedürfnisse und Sehnsüchte haben als zu Beginn meines Lebens. Ich verstehe mein Leben in Solidarität mit ihnen: Die Bewegungen, die ich da wahrnehme, sind ja auch in mir selbst. Wer sich wandeln will, darf nie stehenbleiben. Auch wenn der hl. Benedikt die stabilitas, die Beständigkeit, als wesentliche Haltung des Mönchs versteht, widerspricht das nicht dem Sich-Wandeln. Im Gegenteil, gerade weil ich beständig in dieser Lebensform als Mönch geblieben bin, konnte ich mich innerlich immer weiter wandeln, ohne Angst zu haben, meine Wurzeln oder den Halt zu verlieren. Ich bin überzeugt: Mein Leben als Mönch heute kann für andere nur dann von Bedeutung sein, wenn ich in dieser Beständigkeit bleibe und im Hören darauf lebe, was die Menschen bewegt.

Wie ich die Entwicklungen in der Gesellschaft erfahren habe

Nach dem Krieg und der Erfahrung des Zusammenbruchs ging es in unserem Land für viele in erster Linie um einen Neuanfang, um neue Sicherheit und darum, eine feste Grundlage für ihr Leben zu schaffen. Im Verlauf der Jahre wandelte sich viel. War man in den ersten Jahren nach dem Krieg mit wenig zufrieden, so wurden mit wachsendem wirtschaftlichem Wohlstand und steigenden Konsummöglichkeiten die Ansprüche an den Lebensstandard immer höher. Der Sinn für die Gemeinschaft ließ nach. Die Individualisierung nahm zu. Es wuchs die Zerstörung der Natur, aber auch das Verständnis für den Wert der Umwelt. Als in der Zeit meines Studiums die Studentenrevolte 1968 durch das Land fegte, haben wir viele Autoritäten in Frage gestellt, darunter manches, was für unsere Elterngeneration heilig war. Bei all den negativen Folgen – der generellen Infragestellung von Institutionen oder der Respektlosigkeit vor ihren Vertretern wie Professoren, Lehrern, Politikern oder Polizisten – entstand in dieser Zeit aber auch ein neues Gespür für Wahrhaftigkeit und Authentizität. Da war ein Impuls, die Zukunft besser und die Gesellschaft menschlicher zu machen.

In den siebziger und achtziger Jahren wuchs in unserer Gesellschaft der Wohlstand weiter, und gleichzeitig haben wir uns auch an den Frieden gewöhnt. Die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands hat viele überrascht und ganz unterschiedliche, bei manchen auch euphorische Erwartungen geweckt. Doch durch den Krieg in der Ukraine ist schlagartig wieder in unser Bewusstsein getreten: Wir haben keine Garantie auf 100 Jahre Frieden. Wir hatten lange gemeint, durch den Austausch mit allen Staaten und Kulturen Frieden zu schaffen und glaubten an »Wandel durch Handel«. Jetzt spüren wir: Frieden braucht eine tiefere Grundlage. Die globale Corona-Endemie hat zudem klargemacht: Auch die Verflechtungen durch die Globalisierung bringen keine Sicherheit. Und die weltweiten Fluchtbewegungen und die Migration zeigen: Durch das Zusammenwachsen der Welt sind politische und soziale Krisen nicht mehr regional beschränkt, sie betreffen uns mit. Technologische Neuerungen, das Internet, die sozialen Medien und die Möglichkeiten der KI verändern die Gesellschaft zudem in raschem Tempo. Alles ist unsicher geworden: Planten Unternehmen früher zehn bis 15 Jahre voraus, kann man jetzt nicht wissen, was in zehn Jahren wichtig ist und worauf man sich verlassen kann.

Auch was Ziele und Hoffnungen der Menschen angeht, hat sich in der Zeit, auf die ich zurückblicke, viel verändert: War für die Generation nach dem Krieg weithin das Bestreben wirksam, durch solide Leistung das Land und auch die eigene Existenz aufzubauen, so ist für eine neue Generation das Privatleben viel stärker in den Blickpunkt gerückt. Viele Führungskräfte, die sich für ihre Firma mit voller Kraft eingesetzt haben, vermissen bei der jüngeren Generation heute die Leidenschaft, sich für gute Ziele einzusetzen. Sie erleben, dass sich der Wertekanon, der für die Generation nach dem Krieg klar war, immer mehr auflöst. Auch die Offenheit für Religion schwindet bei der jungen Generation. Für mich als alten Mann ist es eine ständige Herausforderung, die jungen Menschen nicht zu bewerten, sondern sie zu verstehen. Sie stellen ja unsere einseitige Leistungsorientierung in Frage. So gilt es für mich, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und auch von ihnen zu lernen. Bei diesen Gesprächen frage ich mich immer, was ihre tiefste Sehnsucht ist. Und da glaube ich nach wie vor, dass in allen Menschen, auch in denen, die sich auf den ersten Blick nicht für Religion und Spiritualität interessieren, eine Sehnsucht ist nach etwas, das größer ist als wir selbst, nach dem Geheimnis, das uns umschließt und das wir mit keinem anderen Wort besser beschreiben können als mit »Gott«. Auch wenn der Gottesbegriff vielen heute fremd zu sein scheint, er öffnet doch einen Spalt für das, was uns alle umgibt und herausfordert.

Was der Wandel für die Kirche bedeutet

Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen und wurde in meiner Kindheit geprägt von der auch sozial geschlossenen Welt des Katholizismus. Natürlich gab es auch da Schattenseiten, und nicht alles, was sich damals »christlich« nannte, war vom Geist Jesu durchdrungen. Auch da hat sich ein großer Wandel vollzogen. In meiner Jugend war es etwa selbstverständlich, am Sonntag in den Gottesdienst und im Mai täglich in die Maiandacht zu gehen. Kirchliche Freizeitprogramme, die Gruppenstunden, die Zeltlager und Ausflüge: Alles das machte Kirche für uns zur Heimat. Die Jugendlichen glaubten an die Kirche, aber zugleich wollten sie sie modernisieren, so dass sie auf ihre Fragen Antwort geben konnte. Die Enge der Kirche, die vor allem fortschrittliche Theologen zu spüren bekamen, haben wir damals kaum wahrgenommen. Für uns war Kirche ein Ort der Freiheit und Lebendigkeit. Natürlich war da auch ein gewisser Stolz, katholisch zu sein. Das Gespür für die Ökumene war in den 50er Jahren kaum ausgeprägt, obwohl mein Vater immer gute Beziehungen zu den evangelischen Nachbarn pflegte.

Nach dem Konzil war in vielen Gemeinden ein Aufbruch, es gab neue Formen im Gottesdienst, kreative Impulse in der Pastoral. Doch der Schwung des Aufbruches ging bald verloren. Viele Ehrenamtliche, insbesondere viele Frauen wurden enttäuscht, weil die Pfarrer sie nicht genug wirken ließen und ihnen zu wenig Zuwendung und Anerkennung schenkten. Heute geht der Kirchenbesuch immer mehr zurück. Viele Gemeinden sind kraftlos. Es sind vor allem alte Menschen, die die Gottesdienste besuchen. Auch in unserer Klosterschule erleben wir, dass die Schüler und Schülerinnen durchaus offen sind für den Glauben und für kirchliche Rituale. Aber nur wenige sind in ihren Pfarreien engagiert. Das ist für viele junge Menschen heute nicht mehr der Ort, an dem sie sich aufgehoben und wahrgenommen fühlen.

Statt zu jammern gilt es mit Blick auf solche Erfahrungen, den Wandel nicht nur wahrzunehmen, sondern zu akzeptieren und aktiv zu gestalten. Ich sehe meine Aufgabe darin, in einer gegenwärtig eher depressiven Stimmung Hoffnung zu vermitteln. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Christen eine wichtige Aufgabe für die Menschen haben, ihnen Hoffnung zu vermitteln, ihnen einen Raum anzubieten, in dem sie Gemeinschaft erfahren und zugleich spirituelle Erfahrungen machen können. Denn ich glaube, dass in allen Menschen eine Sehnsucht nach Spiritualität da ist. Ich bin überzeugt, dass es in der Kirche auch in unserer Zeit Neuaufbrüche gibt und dass sie auch in Zukunft ein Sauerteig der Hoffnung für die Gesellschaft sein kann.

Umbrüche und Aufbrüche im Klosterleben

Als ich 1964 ins Noviziat der Abtei Münsterschwarzach eintrat, zählte unsere Gemeinschaft zusammen mit Missionaren, die in Afrika, Korea und Südamerika wirkten, 450 Mönche. In der Abtei selber lebten etwa 250 Mönche. Heute sind wir in der Abtei noch 75 Mönche. Der Wandel hat aber nicht nur negative Aspekte. In den 50er und 60er Jahren herrschte ein autoritäres Klima. Der Abt und die Oberen bestimmten alles. Gehorsam war gefragt. Das Klima hat sich auch im Kloster gewandelt: Nach dem Konzil kam eine Öffnung im Umgang miteinander. Patres und (nicht als Priester geweihte) Brüder bildeten eine stärkere Gemeinschaft. In den 70er Jahren traten zwar viele Mitbrüder aus und Pessimisten meinten, Kloster sei generell ein Auslaufmodell. Doch einige der jungen Mönche, die von der 68er-Bewegung geprägt waren und zu denen ich auch zählte, suchten nach neuen Wegen. Sie gingen zu dem spirituellen Lehrer Karlfried Graf Dürckheim, der Zen-Meditation mit Jungscher Psychologie verband. Sie entdeckten die Wüstenväter aus dem 4. Jahrhundert neu und verglichen sie mit den Einsichten der Tiefenpsychologie. Daraus entstand eine neue spirituelle Literatur, es gab neue Formen von Kursen für unsere Gäste. In dieser Zeit wurde ich Cellerar. Mein erstes Projekt war der Bau eines neuen Gästehauses, damit wir all das, was wir für uns gelernt hatten, auch weitergeben konnten. Gemeinsam mit dem damaligen Prior, P. Fidelis Ruppert, versuchte ich, durch das Miteinander in der Arbeit und in der gemeinsamen Besprechung von Projekten ein neues Klima in der Gemeinschaft zu schaffen – aus der Überzeugung heraus, dass wir als Mönche einen wichtigen Auftrag für unsere Gesellschaft und für die Kirche haben. So haben wir seit über 30 Jahren jährlich Konventstage, in denen wir uns darüber austauschen, wie wir unsere Berufung authentisch leben und was wir heute für die Menschen tun können. Gerade die Aufmerksamkeit für den Wandel hält uns also lebendig. Und das Erstaunliche: die Resonanz von außen ist heute stärker ist als in den 60er Jahren. Wir spüren, dass viele Menschen im Kloster eine spirituelle Heimat suchen und sie gerade hier oft auch finden.

Dass heute viele Klöster wegen Nachwuchsmangel aufgelöst werden, tut mir weh und ich sehe darin einen großen Verlust. Aber auch hier gilt das Gesetz von Leben und Sterben und der Hoffnung auf neues Leben, auf neue Aufbrüche. Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt: Dieses Auf und Ab gab es immer wieder. Natürlich ist die Entfremdung zur Kirche hier in Europa heute besonders stark, während sich andernorts eine neue Offenheit für den christlichen Glauben zeigt: In Afrika blühen die Kirchen auf. In Asien identifizieren sich die Christen mit ihrer Kirche und engagieren sich für sie. Dort wachsen auch neue Ordensberufungen. Klöster waren immer Sammelpunkte für viele Menschen, die sich sonst in der Kirche heimatlos gefühlt hätten. Und Klöster waren und sind immer ein Stachel für die Kirche und auch für die Gesellschaft. Wenn dieser Stachel wegfällt, besteht die Gefahr der Verbürgerlichung in der Kirche und der Nivellierung in der Gesellschaft.

Erfahrung des Wandels in meinem persönlichen Leben

Wenn ich meine Lebensgeschichte anschaue, so gab es darin keine auffallenden Brüche, aber doch auch ständigen Wandel: Ich spüre dankbar auch das, was mich bei allem Wandel durchgetragen hat. Von meinem Vater habe ich den Mut und das Vertrauen mitbekommen, etwas zu wagen, etwas auszuprobieren. Meine Mutter meinte bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die auch unsere Familie durch den Konkurs des väterlichen Geschäftes geraten war: »Man darf nie die Hoffnung verlieren.« Die Hoffnung ist für mich gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.

Ich erinnere mich, dass ich als Kind immer gerne etwas ausprobiert habe. Ich habe zum Beispiel mit acht Jahren eine Bank gezimmert. Als mein Vater sich darauf setzte, ist sie zusammengekracht. Wir haben beide lachend darauf reagiert. Der Mut zum Ausprobieren ist mir in meinem Leben geblieben – gerade auch als Cellerar. Auch mein Schreiben ist ein ständiges Ausprobieren, ob da im Schreiben etwas Sinnvolles herauskommt. Dieses Spielerische hat mir jede Arbeit erleichtert. Daher fühle ich mich nie gestresst, auch wenn ich viel arbeite. Es ist für mich immer ein Probieren, voller Neugier und auch voller Leidenschaft, etwas Neues zu schaffen, was für die Menschen zum Segen werden kann. In den letzten Jahren ist mir der Grundsatz immer wichtiger geworden: Verstehen statt bewerten. Ich versuche, mich selber zu verstehen, anstatt mich zu bewerten. Und das versuche ich auch im Umgang mit den Menschen.

Natürlich gab es auch in meinem persönlichen Leben immer wieder schmerzliche Erfahrungen. Der Weg ins Internat mit zehn Jahren ist mir anfangs schwergefallen, ich hatte auch Heimweh damals. Dann war der Abschied von der Familie, als ich mit 19 Jahren ins Kloster ging. Während des Studiums geriet ich in eine Krise. Ich kam mit meinen Emotionen in Berührung, wurde in meinem Ehrgeiz verunsichert und musste mich der eigenen Wahrheit stellen. Abschied nehmen musste ich auch, nachdem ich 25 Jahre lang leidenschaftlich gerne Jugendarbeit gemacht habe. Ein anderer Abschied, vor einigen Jahren erst, war das Loslassen der wirtschaftlichen Verantwortung für unser Kloster. Auf der einen Seite wollte ich selber unbedingt aufhören, auf der anderen Seite war es doch gar nicht so einfach, jetzt nicht mehr gefragt zu werden und bei Vielem auch nicht mehr selber entscheiden zu können. Und aktuell spüre ich, dass es Zeit ist, von weiten Reisen Abschied zu nehmen und irgendwann auch von einer sehr umfangreichen Vortragstätigkeit. Wie es mir dann dabei gehen wird, kann ich nicht vorhersagen.

Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann ist das wie ein Roter Faden: Dass ich nie stehenbleiben wollte und auch jetzt weitersuche. Was ich erfahren habe: Jede Zeit, jede Phase hat ihre Stärken, ihre guten Seiten, ihre Gelegenheiten. Aber auch: Jeder Abschied tut weh. Doch es braucht den Abschied, damit etwas Neues aufbrechen kann. Alles Lebendige muss sich wandeln, damit es lebendig bleibt. Sonst erstarrt es. Vertrauen ins Leben zu haben, heißt immer auch, sich den Unwägbarkeiten stellen, Unsicherheiten auszuhalten – und doch bei sich zu bleiben. Es ist auch jetzt wie ein Geburtsvorgang: Ich spüre, dass der Abschied von den bisherigen Aktivitäten auch eine Chance ist, tiefer nach innen zu gehen und aus der Ruhe und Stille Neues, neue Lebendigkeit, zu gebären. Diesen Wandel tiefer zu verstehen und gleichzeitig auszuloten, wohin ein solcher Weg der Wandlung führen kann, ist auch der Sinn der Fragen und der Antwortversuche, die dieses Buch im Folgenden ausmachen.

Spiritualität als Kraft und Weg

Spiritualität bedeutet für mich Offenheit für die Transzendenz, Offenheit für das, was größer ist als ich selbst. Der spirituelle Weg bedeutet, sich zu öffnen für das Geheimnis, das uns umgibt, für etwas, was alle Welt übersteigt, für Gott. Wichtig ist aber, dass dieser Weg fruchtbar wird für die Welt, dass er mich zu den Menschen führt.

Heute Mönch sein, Leben im Kloster

Sie haben sich schon als junger Mensch für einen Klostereintritt entschieden. Warum sind Sie Mönch geworden und geblieben?

Damals war ich vor allem von der Liturgie und vom geistlichen Leben berührt. Natürlich gab es auch Träume, die ich heute nicht mehr habe: Ich wollte möglichst weit weg, nach Asien, war getrieben vom Ehrgeiz, dort eine neue Form der Missionierung zu treiben. Warum ich geblieben bin? Ich bin im Kloster mir selber und meinen Grenzen, auch meinen Gefühlen, begegnet und habe erfahren, dass die monastische Art zu leben, die Ordnung der Regel, die Verbindung von Gebet und Arbeit, Einsamkeit und Gemeinschaft, zwischen Innen und Außen, mich lebendig hält. Es ist stimmig für mich.

Am Anfang hatte ich immer wieder auch Angst, das Kloster sei zu eng für mich oder wir würden nur im eigenen Saft schmoren. Doch inzwischen habe ich so viel nach außen gewirkt, dass ich die Zeit im Kloster genießen kann. Sie schützt mich davor, in äußerer Aktivität aufzugehen und mich selbst zu verlieren.

Erfülltes, stimmiges Leben: Was heißt das, und was ist da konkret für Sie wichtig?

Nicht nur der Rhythmus ist es, der mir selber guttut. Ich spüre auch, dass ich anderen helfen kann und so in Beziehung sein kann zu vielen Menschen, wenn ich darüber nachdenke, wie ein gutes und sinnvolles Leben sein könnte. Wichtig ist aber auch eine andere Ausrichtung. Wir beten täglich fünfmal das Chorgebet – und das heißt, immer wieder eine Antwort auf die Frage suchen: Wer ist dieser Gott für mich, zu dem wir da beten? Die immer neue Suche nach dem Geheimnis meines Lebens bewahrt vor Routine und verhindert, nur einen oberflächlichen Alltag zu leben.

Der englische Autor Patrick Leigh Fermond, der oft zu Gast in Klöstern war, sagt einmal, für Mönche sei das Kloster »ein Sprungbrett in die Ewigkeit«. Steil formuliert, aber für Sie nachvollziehbar?

So würde ich es jedenfalls für mich nicht sehen. Für mich ist das Kloster ein spiritueller Ort, wo ich offen bin für Gott, wo ich eine andere Welt mitten in meinem Leben spüre. Das kann man natürlich so sehen, dass die Ewigkeit in die Zeit hineinragt. Aber nicht so, dass man nur auf das ewige Leben nach dem Tod fixiert wäre.

»Den Tod immer vor Augen haben«: Der über 98-jährige David Steindl-Rast erzählt, dass seine Entscheidung, in den Orden einzutreten, mit diesem Wort Benedikts zusammenhing. Es entsprach seiner eigenen Erfahrung als junger Mensch.

Eine nicht untypische Berufungsgeschichte der unmittelbaren Nachkriegszeit. Menschen, die damals den Weltkrieg überlebt haben, hatten den Tod tatsächlich immer vor Augen. Doch das, was er zitiert, war schon bei den alten Mönchsvätern genauso formuliert. Den Tod vor Augen zu haben, in der Erfahrung der Endlichkeit die Ewigkeit zu spüren – das ist auch für mich etwas Wichtiges. Ich bin 80 – da kann der Tod sehr nahe sein. Die bewusste Todesnähe lädt mich freilich ein, auch bewusst im Augenblick zu leben, tiefer zu leben. Das Jetzt hat in diesem Bewusstsein eine andere Qualität, ein anderes Gewicht.

Steindl-Rast sagt auch einmal: »Das christliche Leben soll im Mönch auf eigene Weise dargestellt werden.« Nun ist die Radikalität des zölibatären Mönchtums nicht der Normalfall, in mancher Hinsicht sogar das Gegenteil des normalen Lebens.

Es ist etwas anderes, ja. Das heißt nicht, dass es der bessere oder vollkommenere Weg ist. Aber es gibt eben auch die Sehnsucht, einen solchen inneren Weg in aller Entschiedenheit zu gehen. Die frühen Mönche sagen: »Mönch« kommt von »monachos: der sich von der Welt abtrennt«. Aber Dionysos Areopagita, ein syrischer Mönch aus dem 6. Jahrhundert, der in seinen Schriften neuplatonische Gedanken mit der christlichen Mystik verbindet, sagt: Es kommt von »monas – die Einheit«. Der Mönch ist also einer, der eins werden will, der die Polarität von animus und anima, von Mann und Frau, in sich zu verbinden versucht. Die Radikalität darf nicht dazu führen, einen Teil abzuspalten, sondern diese Spannung anders zu integrieren, als das in einer Beziehung zwischen Mann und Frau gelebt wird.

Sie leben seit über 60 Jahren nach der Regel des Benedikt. Gibt es da einen Satz, der für Sie wichtig ist, weil er zusammenfasst, was die Kraft, die Lebendigkeit und das Spannende klösterlichen Lebens ausmacht?

Mehrere! Einmal: »Der Mönch ist einer, der sein Leben lang Gott sucht.« Oder: »An der Barmherzigkeit Gottes niemals verzweifeln.« Und auch das: »Am Anfang ist der Weg eng. Aber wenn man sich darauf einlässt, wird das Herz immer weiter.« Das ist Kern der Spiritualität und Ziel unseres Wegs: ein weites Herz zu bekommen.

Kirchlich gesehen scheint sich heute vieles eher einzuengen. Man kann den Eindruck haben, wir leben in einer Zeit der Kirchendämmerung. Der Theologe Johann B. Metz hat schon vor Jahrzehnten empfohlen, statt der Kirchenzentrierung die Gottesfrage ins Zentrum zu stellen, und ausdrücklich von einer »Zeit der Orden« gesprochen.

In seinem Buch »Zeit der Orden? Zur Mystik und Politik der Nachfolge« hat Metz schon 1977 etwas Wesentliches angesprochen. Ich erfahre heute immer wieder, dass zu Vorträgen, die über reine Kirchenthemen gehalten werden, immer weniger Menschen kommen. Doch bei Themen, die die eigene persönliche Spiritualität betreffen, herrscht nach wie vor großer Andrang. Die Menschen suchen Antworten auf die Frage, wie sie Gott erfahren können und was diese Erfahrung mit ihnen selbst macht, wie sie in der Begegnung mit ihm sich selbst finden und das Geheimnis des eigenen Lebens erkennen können.

Könnte man denn sagen: Das Besondere eines Klosters liegt darin, dass hier Gott tatsächlich zum eigentlichen, ja zum ausschließlichen Thema der Menschen gemacht wird, die hier leben? Sind Mönche denn besondere Ausnahmechristen?

Mönche sind nicht begnadete Experten in der Gottesfrage. Aber weil sie ihr Leben ganz und gar auf Gott ausrichten, traut man ihnen zu, dass sie einen Weg aufzeigen können, wie wir in dieser säkularisierten Welt Gott erkennen und erfahren können. Die Neugier, die viele Menschen zu den Klöstern treibt, zeigt jedenfalls, dass sie sich hier etwas erhoffen. Sie vertrauen darauf, dass sie in der Begegnung mit den Mönchen ihrer eigenen Sehnsucht trauen können. Das ist nicht neu. Als ich vor über vierzig Jahren Jugendarbeit machte, meinte eine Studentin schon damals, sie komme ins Kloster, weil es da wirklich um die Frage nach Gott gehe und nicht um die damals üblichen kirchlichen Probleme »Papst und Pille« – Probleme, die heute niemand mehr interessieren.

Auf den eigenen Weg zurückblickend, der ja sehr früh mit dem Eintritt ins Kloster anfing, eine Frage zu Ihrer ganz persönlichen Erfahrung: Ist es nicht schwer, lebenslang »in der Spur« zu bleiben?

Die Spur, auf die ich mich vor über 60 Jahren eingelassen habe, ist keine langweilige, vorgeformte, immer gleiche Spur. Es ist eine Spur, die durch viele Abenteuer hindurch führt, durch Unsicherheiten und Zweifel, durch Enttäuschungen und Verletzungen. Wer das Leben wagt, der wird auch verletzt. Das habe ich immer wieder erfahren, etwa wenn Menschen mir vorwarfen, ich würde ja nur schreiben, um viel Geld zu verdienen, oder ich habe nur Erfolg, weil ich dem Zeitgeist nachgebe. Aber meine Erfahrung zeigt: Wenn ich trotz allem in der Spur bleibe, führt sie mich in immer größere Lebendigkeit und Freiheit, Frieden und Liebe hinein. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Spur stimmt. Es ist also kein gerader Weg, der immer durch die Ebene führt, sondern eine Spur über Berge und Täler, eine Spur, die durch Sonnenschein und Regen und Stürme hindurch geht und mich doch weiter bringt und mich immer wieder Neues erfahren und erleben lässt.

Gibt es aber nicht auch im Kloster die Gefahr der Routine – oder ist das eine falsche Vermutung?

Der hl. Benedikt verlangt von seinen Mönchen »stabilitas«, Beständigkeit. Konkret heißt das: Bleiben an einem Ort und Bleiben in der Gemeinschaft. Das kann durchaus zur Routine führen oder zu einem »Hockenbleiben«. Die frühen Mönche haben diese Gefahr gesehen. Aber sie haben zwei Bilder, die uns helfen, dieser Gefahr zu entgehen. Das eine Bild: Ein Baum muss an der gleichen Stelle einwurzeln, damit er sich entfalten kann. Doch der Baum steht nicht nur fest, er wächst auch und hält den Stürmen stand, ohne zu entwurzeln. Das zweite Bild: Es gab ja auch Mönche, die ihr Leben lang gewandert sind aus einer spirituellen Absicht heraus. Sie wollten Jesus nachfolgen und immer auf dem Weg bleiben, sich nicht einfach irgendwo einnisten. Sie wollten dem Wort Jesu treu bleiben, der von sich sagt: »Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester: der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.« (Lk 9,58) Das scheint ein Gegensatz zur benediktinischen stabilitas zu sein. Doch die Mönche sagen: »peregrinatio est tacere«. Die wahre Pilgerschaft besteht im Schweigen. Im Schweigen wandern wir aus der Welt heraus. Die Kirchenväter sprechen vom Wort als »Haus des Geistes«. Wenn wir schweigen, ziehen wir aus dem Haus des Wortes aus, um uns auf den Weg zu machen zum wortlosen Geheimnis unseres Lebens. Doch wenn diese Spannung fehlt, wenn wir uns auch im Kloster etwa ständig berieseln lassen von den Nachrichten, dann besteht die Gefahr, dass wir uns im Kloster einrichten. Doch damit würden wir den Sinn des Mönchtums verfehlen.

Wenn Gelübde zum Kernbestand des Ordenslebens gehören: Wie wichtig, vielleicht auch wie unterschiedlich wichtig, waren bzw. sind sie für Sie? Gibt es da nicht auch Leerstellen der eigenen Entwicklung? Gibt es Schmerzzonen?

Wir Benediktiner versprechen bei der ewigen Profess nicht die drei sogenannten evangelischen Räte – Armut, Keuschheit und Gehorsam –, sondern »stabilitas«, Beständigkeit des klösterlichen Lebenswandels, »conversatio morum« (ständige Umkehr und Umdenken) und »oboedientia«, also Gehorsam dem Abt und der Regel gegenüber. Für mich hat die Profess nichts mit Reglementierung zu tun, sondern es geht um die Bereitschaft, mich auf einen Weg einzulassen und nicht gleich davonzulaufen, sobald es schwierig wird. Die Gelübde sind für mich eine Entscheidung, die meinem Leben eine klare Richtung vorgibt, und sie sind zugleich eine Kraftquelle, aus der ich schöpfen kann. Natürlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen auch nach der ewigen Profess noch ausgetreten sind. Die Profess ist keine Garantie, dass ich auf dem Weg bleiben werde. Es ist auch möglich, dass für manche dieser Weg so nicht weitergehen kann, weil sie sonst krank würden, weil sie bei der Profess wesentliche Aspekte ihrer Psyche übersehen haben.

Im Blick auf den Zeitgeist: Armut, Keuschheit, Gehorsam: Sind das Tugendantiquitäten? Oder Sand im Getriebe unserer Kultur?

Auf den ersten Blick scheinen diese drei evangelischen Räte dem Zeitgeist völlig zu widersprechen und Relikte einer früheren Zeit zu sein. Der Psychoanalytiker Harald Schultz-Hencke (1892–1953) sieht jedoch in den drei evangelischen Räten Grundvollzüge des Menschen, in denen er auf eine ganz konkrete Weise mit seinen Trieben umgeht. Die evangelischen Räte versuchen die Grundtriebe zu kultivieren und zu sublimieren. Für mich stehen die drei Räte Gehorsam, Armut und Ehelosigkeit für drei Schritte, die zum Gelingen der Menschwerdung unabdingbar sind: Annehmen, Loslassen und Zulassen. Was die evangelischen Räte meinen, ist durchaus ein Infragestellen von Tendenzen, die unser Leben heute bestimmen, wie Sexualisierung, Ökonomisierung und Individualisierung unserer Kultur. Insofern sind sie Sand im Getriebe. Der Sand zwingt uns, das Getriebe einmal anzuhalten und nachzudenken, wie wir heute so leben können, dass wir unserem Wesen als Mensch gerecht werden.

Beispiel Armut: Als Bestsellerautor müsste er doch Multimillionär sein, sagen manche – vielleicht etwas verständnislos, möglicherweise sogar neidisch. Was fehlt Ihnen?

Das Geld, das ich durch die Bücher verdiene, sehe ich gar nicht. Es fließt sofort in den Haushalt der Abtei ein. Für mich ist persönlicher Besitz nicht wichtig. Luxus ist für mich nichts, was mich berührt. Mir fehlt nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Gegenüber andern Menschen, die sich mühsam ihren Lebensunterhalt verdienen und dabei noch das Haus abzahlen oder das Studium der Kinder finanzieren müssen, fühle ich mich sogar in einer komfortablen Situation. Ich muss nicht ständig rechnen, ob das Geld noch reicht. Natürlich bin ich von Haus aus sparsam erzogen worden. So nutze ich die Situation nicht aus, dass wir im Kloster finanziell abgesichert sind.

In der Regel haben Menschen hierzulande über 10.000 Dinge, sagt die Statistik. In der Zelle hat sicher weniger Platz?

In der Zelle hat wenig Platz. Trotzdem hat sich einiges angesammelt, so dass ich in jeder Fastenzeit bewusst einiges aussortieren und weggeben muss, damit ich mich noch wohlfühle in meiner Zelle. Ich habe alles, was ich brauche: ein Bett, einen Schrank, mein Bücherregal, meinen Schreibtisch und ein Waschbecken. Das genügt für mich. Ich lebe bescheiden, aber ich bin kein Minimalist.

Als Cellerar waren Sie verantwortlich für die wirtschaftlichen Belange, auch für den ökonomischen Erfolg. Wie ist ihr Verhältnis zum Geld? Wie geht das zusammen: Geld – als Inbegriff der Welt des Materiellen – und Spiritualität?

Für mich war der Umgang mit den Finanzen immer auch eine spirituelle Herausforderung. Natürlich kenne ich den Drang, immer mehr Geld zu erwirtschaften, um die finanzielle Zukunft des Klosters zu sichern. Aber für mich waren vier Grundsätze entscheidend für den spirituellen Umgang mit dem Thema: 1. Geld dient den Menschen. Es dient dazu, unsere Schule, unser Gästehaus und unsere Missionsaufgabe in Afrika und Südamerika unterstützen zu können. 2. Es braucht das rechte Maß. Wer gierig ist oder ängstlich, der soll die Finger vom Geld lassen. 3. Ich kann Geld verdienen durch kreativen Umgang mit Geldanlagen. Karl Rahner meint einmal, Denkfaulheit sei keine Gabe des Heiligen Geistes. 4. Um mit Geld umgehen zu können, muss ich innerlich frei sein. Nur wenn ich mich frei fühle – oder, wie die Buddhisten sagen: wenn ich nicht anhafte –, kann ich so mit dem Geld umgehen, dass es mich nicht beherrscht, sondern dass ich damit Gutes für die Menschen tun kann. Für mich war immer die Weisung Jesu im Lukasevangelium Leitlinie für mein Handeln: »Wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer (wahres) Eigentum geben?«. (Lk 16,12) Das heißt für mich: Geld ist etwas Fremdes. Es gehört nicht mir. Aber vom zuverlässigen Umgang mit ihm hängt auch meine Spiritualität ab. Im Griechischen steht hier »pistos«, das treu, glaubwürdig, zuverlässig bedeuten kann. Ich benutze das Geld nicht für mich, sondern es ist mir anvertraut, damit es den Menschen dient.

Beispiel Gehorsam: Eine Haltung, die man mit Unterwürfigkeit und Unfreiheit assoziiert. Wem sind Sie gehorsam? Gäbe es auch Situationen, die für Sie Grenzen des Gehorsams anzeigen würden?

Gehorsam ist in erster Linie Gehorsam Gott gegenüber und Gehorsam meinem Gewissen gegenüber. Aber im Kloster konkretisiert sich der Gehorsam auch darin, dass ich mich auf die Aufgaben der Gemeinschaft einlasse. Der Abt steht für die Anliegen der Gemeinschaft. Ich muss also damit rechnen, dass Gott auch durch den Abt zu mir sprechen kann. Aber wenn ich spüre, dass die Anweisung des Abtes absolut gegen mein Gewissen und mein innerstes Gespür ist, darf ich dem Abt sagen, wie es mir damit geht. Und ich kann seinen Wunsch ablehnen. Als mich im Jahr 1974 der damalige Abt bat, ich solle Betriebswirtschaft studieren und Cellerar werden, war das völlig konträr zu meinen Vorstellungen über meine Zukunft im Kloster. Aber ich habe dann mit jungen Mitbrüdern gesprochen. Und dabei ist mir aufgegangen, wie wichtig die Aufgabe des Cellerars für eine gute Zukunft der Gemeinschaft ist. Und so habe ich Ja gesagt. Aber dann war es mir wichtig, das Ja auch selber kreativ zu füllen und durch neue Formen der Zusammenarbeit mit den Mitbrüdern und Angestellten ein neues Klima zu schaffen, in dem die Angestellten gerne arbeiten und in dem die Mitbrüder mit entscheiden können. So haben wir gerade durch ein so weltliches Thema wie die Verwaltung die Spiritualität in der Gemeinschaft vertieft. Und es war für mich eine Art weltlicher Seelsorge für 300 Angestellte. Mir wurde klar: Wenn sie täglich gerne arbeiten, tut es ihrem Leib und ihrer Seele gut.

Beispiel Keuschheit: Auch im Kloster lebende Menschen haben ja Sexualität. Wie können sie das leben? Wie ist die Beziehung zum anderen Geschlecht?

Auch im Kloster dürfen wir die Sexualität nicht verdrängen. Es geht darum, sich seiner Sexualität bewusst zu werden und sie in das Leben zu integrieren. Für mich sind es vier Bedingungen, dass ich als eheloser Mönch mit meiner Sexualität gut umgehen kann. 1. Eine gute Kultur, Lust an Musik, Dichtung, Malerei, Architektur. Sigmund Freud meint einmal, Sexualität sei eine der wichtigsten kulturstiftenden Kräfte. In der Kultur wird Sexualität gleichsam kultiviert. 2. Es braucht gute Beziehungen zu Männern und Frauen. Das verlangt aber auch, dass ich meinen »animus« und meine »anima«, meine männlichen und weiblichen Seelenanteile integriere. Dann kann ich dankbar auch die Inspiration durch Frauen erleben und genießen. 3. Kreativität. Die Sexualität will in meine Kreativität hineinfließen, in meine Kreativität bei der Arbeit, beim Schreiben, beim Gestalten meiner Zelle und meines Lebensstiles. 4. Mystische Spiritualität. Die Mystik strebt wie die Sexualität nach Ekstase, nach dem Einswerden. Eine bloß gesetzmäßig gelebte Spiritualität kann die Sexualität nicht verwandeln. Doch der mystischen Spiritualität kann es – so meint auch der italienische Psychiater Roberto Assagioli – gelingen, die sexuelle Energie in eine spirituelle umzuwandeln.

Welches der klassischen Ordensgelübde hat nach Ihrem Eindruck aktuell die größte Provokationskraft?