Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

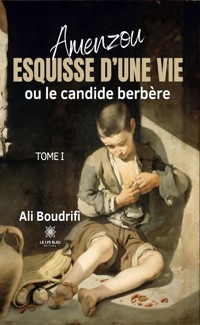

- Serie: Amenzou

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

« En novembre 1964, au lycée, une fois de plus je me suis retrouvé incapable de payer ma part hebdomadaire aux copains, mon père n’ayant pas envoyé l’argent attendu. Toujours en retard pour régler mes dettes, je suis sorti dehors, foulant la neige tout en maudissant l’univers entier : mon père, qui ne pouvait pas trouver vingt dirhams par semaine, et même Dieu, qui semblait indifférent à mon malheur. » Cette mésaventure décrit bien le parcours d

’Ali Boudrifi. Très jeune, il était fasciné par le personnage de Huw Morgan, le petit narrateur de Qu’elle était verte ma vallée de Richard Lewellyn. Il avait soif de savoir, aspirant à raconter un jour la vie de sa famille, les grèves à la mine et la pollution de sa vallée. Tout enfant qu’il fut, il observait son environnement avec une perspective adulte. Les tourments de Huw ont résonné profondément en lui, stimulant son propre courage alors qu’il affrontait des défis similaires. Grâce au miracle d’un beau roman, Ali s’est senti frère d’âme de ce garçon attachant du bassin minier de la Trent, lui-même enfant du Haut Atlas, dans les faubourgs du Sahara.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 381

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Ali Boudrifi

Amenzou

Esquisse d’une vie

ou le candide berbère

Tome I

Copyright

© Lys Bleu Éditions – Ali Boudrifi

ISBN : 979-10-422-4024-0

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Amenzou - Esquisse d’une vie ou le candide berbère : Tome I

Tu seras obligé d’abandonner ce qui te sera le plus cher ; c’est la première flèche que lance l’arc de l’exil. Tu apprendras combien le pain de l’étranger est amer, et combien il est dur de monter et de descendre l’escalier d’autrui.

Dante (La divine comédie)

En sortant dans la rue ce jour-là avec 80 000 francs cash dans ma poche, j’aurais pu me sentir heureux, voire euphorique, car c’est bien la première fois que je possédais une telle somme ! L’indemnité de mon licenciement après avoir travaillé 20 ans comme chef de rang dans un restaurant oriental très prisé sur la place de Paris. J’ai hâté donc le pas pour rentrer chez moi à Neuilly Sur Seine afin de mettre à l’abri mon magot et préparer ma soirée foot, car il y avait à la télé la finale de l’Euro 2000 entre la France et l’Italie.

Après avoir étalé l’argent sur la table, le portrait de Pascal qui ornait les billets de 500 francs me regarda d’un air moqueur comme pour me dire : « Profites-en ! Car dorénavant avec ton âge avancé, tu vas en baver pour trouver un nouveau travail aussi bien rémunéré. » Tout à coup je me rendais à l’évidence : Comment vais-je gérer cette période de chômage, et la future précarité ? Tous les journaux affirmaient que la réinsertion des Seniors est très difficile, parce que les chefs d’entreprises ne la souhaitaient pas vraiment.

Et maintenant ! Que vais-je faire de tout ce temps libre en attendant la retraite, moi qui vivais seul depuis six ans après ma séparation de Juliette avec qui j’ai vécu dix-huit ans ? Mon fils Alain vit en banlieue et ma fille Diana en Provence. Après la miraculeuse victoire dans les dernières minutes de la France contre l’Italie (2-1), j’étais largement imbibé de bière, et c’est avec beaucoup d’émotion et de nostalgie que l’enfant qui sommeillait en moi s’est réveillé m’invitant à me remémorer mon passé, ce passé qui ne passe jamais, avec lequel on est obligé en réalité de pactiser et s’arranger parce qu’il nous rattrapera toujours. Des images d’une enfance brisée, de pauvreté et d’injustices me revinrent à l’esprit pendant que je regardais tout cet argent sur la table en pensant à mon fatum jusqu’à mon arrivée à Paris en 1970. Pour occuper ces futures années d’oisiveté imposées, les loisirs qui vont durer longtemps j’espère, lutter contre le désœuvrement qui va épuiser mes espoirs, ruiner la confiance que j’ai toujours eue en mon destin et éviter la dépression qui guette les retraités solitaires. J’ai décidé de me lancer avec une angélique outrecuidance dans l’écriture d’une semi-biographique qui raconterait ce qui m’est arrivé depuis ma tendre enfance jusqu’à aujourd’hui, vivre encore une fois en revenant sur mes pas. Je serais impartial avec moi-même, en bien et en mal, sinon, je ne pourrais pas parler des autres en toute liberté et les décrire tels qu’ils furent. Un récit où parfois l’adulte que je suis devenu, mûri par les aléas de la vie, féru de politique et de philosophie, ne respecte pas souvent la neutralité qu’il se devait, en envahissant par ses propres colères et indignations la narration du gamin que je fus, dont ce premier tome décrira le mieux possible mon enfance miséreuse et semée d’embûches, ainsi que les causes qui m’ont poussé à immigrer. En espérant que j’arriverais à écrire un texte homogène et lisible vu que je n’ai qu’un C.E.P. comme diplôme, guidé par l’amour de la lecture des livres qui m’ont toujours accompagné depuis que j’ai quitté l’école en 1964.

Je compte aussi sur la fidélité de ma mémoire pour m’épauler dans l’achèvement de ce rêve utopique. Celui de raconter une vie, somme toute ordinaire, banale ! Mais l’était-elle vraiment ? Afin qu’elle ne paraisse pas invraisemblable, je l’ai enrichie de personnages fictifs, évènements inventés, de rêves qui hélas n’ont jamais été concrétisés et de réels cauchemars que j’aurais bien aimé éviter. L’exposé est agrémenté de citations en hommage à des écrivains et personnages romanesques qui ont marqué mes lectures, dont j’ai modifié les noms en les – (Berbérisant !) Le récit commence au début des années cinquante par un lointain souvenir hivernal alors que j’étais sur le toit de la maison auprès de ma mère, à qui je dédie ce beau poème :

Je ne veux plus avoir que l’amour de ma mère,

Redevenir en lui comme un petit enfant,

M’asseoir à ce foyer d’où vient toute lumière,

Mettre à ce reposoir le bouquet de mes ans.

Maurice Magre (Le parc des rossignols)

Le soleil commence à se lever lentement derrière la montagne, on ne voyait encore que ses longs rayons jaunes teintés de rouge emplissant l’horizon. Comme si une grande boule de feu allait surgir soudain pour embraser toute la vallée. Ce matin-là, il faisait un froid de canard, pourtant on en avait pas dans nos contrées. Tout a été gelé pendant la nuit, le petit ruisseau, les ornières pleines d’eau des chemins terreux brillaient tels des morceaux d’un miroir brisés, et même l’eau dans la cruche oubliée sur la terrasse est devenue un bloc de glace que ma mère essayait péniblement de soustraire à l’aide d’un marteau. Ce qui a abouti à la perte de la jarre comme prévu… Mais pas par elle !

« Que la volonté de Dieu soit avec nous, mon fils ! Regarde ! On peut manger de l’eau ? » dit-elle en croquant un glaçon.

« Bien sûr maman ! N’empêche que tu as cassé bêtement taklilte » (La cruche !), dis-je en riant.

« Il n’y a que Dieu qui est éternel, mon fils », rétorqua-t-elle.

J’étais assis contre le mur, épouillant ma chemise comme tous les jours. Les pieds nus et les oreilles engourdis par le froid qui grignait ma peau comme celle d’un lézard gris. Je regardais le merveilleux spectacle devant moi. Car c’est le seul moment de la journée, où l’on pouvait admirer cette immense orange sanguine sans se brûler les yeux. Peu à peu, la chaleur envahit l’espace, et le soleil ne tarde pas à dissiper la brume matinale qui couvrait encore la vallée qui se réveillait lentement, avec autant de bruits que de chants. Les coqs entamaient leur concours de sérénades. Chacun essayant de calmer ou séduire son harem.

Les animaux domestiques : Ovins, bovins et autres bourricots rieurs se moquant de qui ? De quoi ? Seuls eux savaient. Tous se levaient dans la joie ou la protestation, pour saluer l’astre magique. Le bœuf du village meuglait sa colère d’avoir été oublié dans les champs toute la nuit sous les étoiles et le froid. Tous les villageois se sont cotisés pour l’acheter. Même ceux qui n’avaient pas la moindre génisse, comme nous. C’est l’unique mâle pour toutes les vaches du bourg. À la fin de l’année, il sera égorgé, et on partagera équitablement sa viande pour le punir d’avoir tant forniqué sans retenue. Y compris devant les enfants. Les oiseaux étaient toujours les premiers à chanter leurs radieuses mélodies dans la verte palmeraie, qui se transformait chaque matin en un opéra harmonieux pour l’ouïe et l’âme. Un hymne à la nature dans sa splendeur primitive. Des nuées de pigeons volaient vers le bas de la vallée, après avoir passé la nuit dans les gorges rocheuses de Tazdayte qui abritaient leurs nids. Deux impressionnantes falaises aux façades abruptes, d’une hauteur vertigineuse au milieu desquelles jaillit la source de la rivière qui irrigue toute la région. L’eau provenait des montagnes du Haut Atlas, et des deux lacs légendaires en amont, a cinquante kilomètres de chez nous, baptisés Isly et Tislyte. (Le mari, et la mariée !) À cause d’une tragique histoire d’amour que ma mère m’avait raconté :

« L’histoire du jeune Zaide et de sa belle cousine Zina qui s’aimaient d’un amour fou depuis leur tendre enfance. Hélas pour eux, leurs deux familles respectives : Les Ben Kaboulet pour lui, et Les Ben Outtargui pour elle, se vouaient une haine héréditaire qu’ils attisaient depuis des siècles, telle une flamme olympique, sans en connaître d’ailleurs les raisons. (C’est tellement bon de haïr quelqu’un quand on s’aime pas déjà soi-même !)

D’un commun accord pour une fois, les deux familles s’opposèrent violemment à leur union. Sachant qu’ils ne se marieraient jamais, les deux amoureux quittèrent secrètement Cheikh Zbir leur village natal, et partirent dans la nuit froide très loin de leurs irascibles et fourbes géniteurs. La main dans la main et la mort dans l’âme, ils escaladèrent la montagne Tizinisly jusqu’au sommet, où ils agonisèrent silencieusement de faim et de froid en pleurant leur triste sort. Et ce sont leurs larmes qui formèrent les deux grands lacs, dont le flux vint creuser méthodiquement siècle après siècle les fascinantes gorges telles qu’on peut encore les admirer aujourd’hui. Une merveille de la nature et un havre de paix qui sert de refuge à tous lors des grandes chaleurs d’été, car leur centre n’a jamais vu le soleil. »

Dès l’aube, des hardes d’oiseaux groupés par dizaines partaient vers les basses plaines de la vallée, à vingt kilomètres de chez nous pour se nourrir de céréales dans ce grenier qui est notre rempart contre la faim, survolant les maisons en rase-mottes avec un bruit fracassant des battements d’ailes synchronisés, tel un avion de chasse ! Je reste ébloui par leur vélocité et la parfaite concordance de leurs mouvements pour éviter des obstacles comme le banc de poissons esquivant un prédateur, et j’envie les ornithologues qui savent si bien décrypter leurs mystères. Autrefois en haut de la vallée, on cultivait également toutes sortes de graminées :

Blés, maïs, orges, seigles et avoines. C’était le paradis de nombreuses espèces d’oiseaux. Les sédentaires : moineaux, pigeons, pies, éperviers et corbeaux. Et les migrateurs : mésanges, rouges-gorges, tourterelles, bécasses, hirondelles, cigognes, et autres passereaux de toutes les couleurs. Il y avait aussi les huppes dont il faut manger le cœur vivant pour devenir viril et tombeur de filles ! les magiciens nous l’ont assuré et c’était même écrit dans certains livres qu’on trouvait au souk ! Une pure aberration, bien sûr ! Mais, tous les garçons souffraient d’une telle frustration sexuelle qu’ils dévoreraient aussi bien le cœur d’un crapaud, ou même des cafards vivants pour garantir leurs espérances de plaire. Maman m’a raconté que dans sa jeunesse, elle avait vu d’étranges et fascinants oiseaux exotiques, avec un plumage aux couleurs vives qui dansaient sur les arbres en sautant de branche en branche, fous d’amour derrière d’exigeantes et snobinardes femelles. Comme les nôtres ? À poils ou à plumes, c’est kif-kif. Pour la quéquette, la conquête reste une quête.

On imagine que je suis en train d’édulcorer mon récit ? J’écris simplement ce que me dicte ma mémoire, et je suis même attristé de ne pas avoir assez d’intelligence pour mieux dépeindre le reste de l’environnement qui est vraiment indescriptible. Au début du mois de mai mille neuf cent cinquante-quatre, en plein printemps, quand les bourgeons éclosent sur des arbres en fleurs, offrant du nectar et pollen aux milliers d’insectes fécondateurs, avant d’être dévorés par les oiseaux pour que la mère nature puisse suivre éternellement sa mutation originelle. Yazide, un ami âgé de cinq ans, avait attrapé un petit rouge-gorge bagué d’Amiens en France ? Avec son piège artisanal qui ressemblait à deux raquettes de tennis reliées entre elles par un cordage en feuilles de palmier. On savait que la France est un pays plein d’Iromine – Romains – mais personne ne connaissait la ville. Même l’oncle Houssa qui avait fait la guerre là-bas dans les Ardennes en 1942. On était tous fasciné autour de l’oiselet qu’on scrutait comme s’il allait nous raconter son long voyage ! Le petit corps frêle et fragile tremblotait sans arrêt entre les mains de Yazide, qui s’apprêtait à lui couper la tête afin de le rendre HALAL. Atman, un autre copain ramassait déjà du bois pour allumer le feu afin de le rôtir. Fort heureusement, le tonton Houssa les arrêta à temps.

« Écoutez les enfants ! C’est honteux de manger un – ambassadeur – en plus, vous êtes trois affamés, que même si vous mangiez aussi les plumes, cela ne vous mènera à rien. Je vous demande donc de le relâcher afin qu’il puisse poursuivre sa mission. Je vous conseille plutôt d’attraper un corbeau ou une cigogne », avait-il dit dans un éclat de rire, en nous montrant ses cinq dernières dents noircies par le tabac et le Haschich.

« C’est vrai qu’il est petit, même pas de quoi remplir nos caries. Surtout les tiennes ! Hein ! Bardouz ? » dit Yazide en riant et s’adressant à moi.

« Tu peux parler toi, espèce de fermach ! – Édenté – Ta bouche entière est une carie béante », lui répondis-je en riant aussi.

Il me regarda mi-fâché mi-amusé, puis il se dirigea vers un petit palmier, et déposa le petit oiseau sur une de ses branches, après l’avoir réchauffé de son souffle. Il lui a fallu presque une heure pour reprendre ses esprits et son envol. Le lendemain au bord de la rivière, j’ai rencontré Aâdil le cadet de notre voisin qui curait ses dents avec une épine, et dans l’autre main la bague d’Amiens ! Triste et tragique destin pour l’ambassadeur. Que voulez-vous ? C’est la nature ! Les bourgeons nourrissent les insectes, qui sont le repas des oiseaux et la plupart de ces derniers finissent sur des barbecues improvisés par des gamins affamés de l’Atlas. Même les œufs qui étaient planqués dans d’inaccessibles nids n’échappaient pas à notre voracité. (Et encore ! On connaissait pas… L’omelette !)

D’avril à novembre. La vie est un réel bonheur que partageaient tous ceux qui vivaient sur les bords de la rivière : humain, végétal ou animal. La palmeraie avec toutes ses couleurs chatoyantes, au milieu d’une verdure brève ou permanente, est un cadeau du ciel et de la nature pour tous ses protégés. En dehors de ce site merveilleux, le reste de l’environnement est hostile. Le paysage est dominé par les imposantes montagnes ocre ou noires du Haut Atlas, dont les cimes semblaient repousser sans arrêt l’horizon. À leurs pieds, un désert aride, caillouteux, sans âme, tels des reliefs lunaires. Pas un brin d’herbe qui vit à perte de vue, n’offrant aux regards que des regs secs et sauvages. À croire que Dieu lui-même a déserté le coin depuis sa création ! Ne survivent dedans que des gros scorpions jaunes, lézards rouges et noirs, crotales, et une variété colorée de petits coléoptères. Les uns servant de nourritures aux autres. Idem pour les animaux nocturnes : chacals, loups, renards, ou rapaces : ducs, chats-huants, gerfauts et autres muridés égarés. Ils se pourchassaient sans pitié jusqu’à l’aube dans une ronde macabre depuis la nuit des temps.

La vie des autochtones est rude, primaire, et n’a guère changé depuis des lustres. Ils sont avares de sentiments et de sensibilités par des cœurs endurcis depuis l’enfance, leur seul tourment c’est la lutte contre le froid en hiver, la chaleur en été et la faim toute l’année. La routine et la monotonie ambiante ont rouillé leurs existences par les mêmes rites et gestes quotidiens, dans un climat austère qui vieillit prématurément les hommes et fait d’une quadragénaire une aïeule décrépite et rabougrie. Prisonniers d’une servitude volontaire depuis des siècles, une domesticité pareille à celle de leurs bêtes, avec lesquelles ils partagent toujours certains aliments, en toute fraternité. Les seuls signes de modernités qu’ils ont sont, le sucre, le thé, le café et des allumettes. Résignés et pleins de ressentiments sur leur sort en attendant un miracle qui ne venait pas. Ils ne vivent pas ! Ils meurent en lambeaux. Au jour le jour.

La vallée est limitée en bas par le djebel Saghro de l’Anti-Atlas qui est cerné par les grandes plaines agricoles. Éden verdoyant pour la rencontre des oiseaux migrateurs. À la hauteur de mon village, elle est entourée par deux collines – Tissyly et Aghry – d’une hauteur semblable, et des roches identiques, car elles sont aussi l’œuvre de l’érosion légendaire.

Avec des différentes couleurs sur leurs flancs en pente argileuse : blanches, marron, pourpres, qui sont séparées les unes des autres par une large couche de sédiment, tel un mille-feuille. Sans être un géologue bien affirmé : On comprend aisément que chacune d’entre elles représentait un cycle paléolithique et mouvementé de leur édification par un affouillement qui a duré des siècles, comme les gorges qui sont aussi profondes et spectaculaires qu’au Grand Canyon. Tout un chacun peut y lire l’histoire du passage du temps à l’œil nu. Elles veillent sur la rivière sous la houlette des hautes montagnes, dont le sommet de la maudite montagne – Tizi Nisly – qui régnait sans partage sur le paysage avec sa crête enneigée jusqu’au mois de juillet, malgré la chaleur torride, qui dépassait souvent les -45°centigrades dans la palmeraie. Chaque après-midi d’été, mon village est écrasé par la chaleur d’un soleil qui frôlait l’éclatement, et toute vie est emmurée. Pour fuir la canicule, les gens s’abritaient dans les grottes humides et fraîches sous leurs maisons loin des mouches et insectes agressifs qui sont une véritable plaie dans la région. C’est dans cette contrée aux mœurs encore préhistoriques où je suis né et grandi.

La vallée de Tazdaïte est longue d’une trentaine de kilomètres. Les villages sont éparpillés au-dessus de la palmeraie que cernaient les deux collines caillouteuses et montagnes noires, traversées par la zigzagante rivière qui changeait son lit au gré de ses crues annuelles. La population est peu expansive, pieuse et fataliste, endoctrinée et dirigée par des confréries sectaires se réclamant des saints venus d’orient tels : Moulay Abd El Kader. Moulay Ali Écherif. « Et pourquoi pas un Sidi Moulay Oualou ? (Monseigneur saint RIEN !) disait mon père. Mais malgré la multiplication des pseudos marabouts et leurs chapelles, les gens vivaient en harmonie dans une sorte de socialisme volontaire et s’entre aidaient bénévolement dans tous les domaines. À tour de rôle, les hommes robustes de mon village se mobilisaient tous pour travailler les champs des uns et des autres, récompensés uniquement par un dîner chez le secouru. Vu notre pauvreté, mon père était dispensé de cette taxe-là, et maintes fois nos voisins Aït Ouableuh nous ont passé par-dessus le mur les restes de leur couscous à terminer, car ils savaient que nous ne mangions pas tout le temps à notre faim. Et moi, j’ai hérité souvent des vêtements usés de leur grand fils Moha que ma mère rafistolait à ma taille. En dépit (Ou à cause ?) de la misère qui sévissait partout, les gens se secouraient entre eux naturellement, dans la dignité et le respect. Personne ne se moquait de la déchéance existentielle de l’autre, vu que tout le monde se valait à peu de choses près. En plus. Nous étions tous liés par des attaches familiales qui remontent parfois à des générations, avec des mariages forcés ou arrangés dès le jeune âge entre cousins et cousines par tradition et surtout pour garder l’héritage et les bijoux en famille, sans se soucier des malformations congénitales que cela engendrerait pour leurs futures progénitures plus tard. C’est vrai qu’ils ne le savaient pas alors, et ils refusent de l’admettre encore aujourd’hui. L’analphabétisme généralisé de la population l’a prédestiné à la servilité, au bonheur d’une poignée de soi-disant savants ? – IMAM. – CHEIKH. – MOKADEM. – KAÎD. – (Prêtre, Chef du village. Chef du secteur. Sous-préfet !) Qui lui rabâchaient continuellement durant toute une vie que : « C’est DIEU qui a forgé ainsi tous les destins, que toute contestation contre l’ordre établi, était un défi contre la religion. Ce que condamne notre saint livre le CORAN qui vouait tout rebelle mécréant à l’enfer ? »

« ET C’EST AINSI QU’ALLAH EST GRAND », disait Alexandre Vialatte.

Je me souviens du neuf février 1954. C’était le jour de Achoura, une fête religieuse qu’on célébrait annuellement pour amuser et éduquer les enfants. Comme un Noël ! Mais païen ?

Hérité de nos ancêtres les gaul… ? Pardon ! Les Numides qui la célébraient déjà au temps des Phéniciens et de Hannon le Carthaginois. Ce matin-là, tous les enfants étaient joyeux et excités à la foi. Aucun d’eux ne se plaindra d’être réveillé de bonheur par le muezzin Ben Rami, chantant comme d’habitude son appel à la prière de l’aube avec sa voix mélodieuse de ténor de foire. (On a pas d’OPERA !) Pour atteindre l’âme des croyants, disait-il. Certains esprits tordus pensent que ses appels auroraux qui les emmerdaient étaient plutôt destinés à séduire la belle veuve Annaia qui habitait la maison jouxtant la mosquée, avec sa fille Titrite âgée de dix ans depuis la mort de son mari Hamadi Zaid qui fut blessé lors d’un accrochage avec l’armée française dans le Djebel Saghro. (Où fut tué Henri de Bournazel, éphémère gouverneur de Tafilalte en 1933.)

Le pauvre muezzin, plus il devenait mélancolique, plus les autres se moquaient de lui, parce que l’amour et la foi se corrompaient dans son cœur, et ses cantiques ne font plus d’effets à personne, même pas à sa belle dulcinée.

Dès les premières lueurs du soleil, tous les mômes descendirent dans la palmeraie pour fabriquer chacun trois petits paniers en forme de bottines, avec des feuilles de palmiers ou de roseaux, qui serviront à recevoir plus tard des offrandes au village. Nous étions une vingtaine de garçons et filles âgés de six à douze ans. Des garnements espiègles et incontrôlables. Le premier qui finirait sa fabrication sera d’office le guide de la troupe pour toute la journée. Et ce fut Titrite ! La belle orpheline qui savait déjà faire beaucoup de choses de ses mains comme une adulte. Des mains, que les villageois sollicitaient auprès de sa mère, malgré son âge. Même si elle se réincarnait en VISHNOU (La paix ?) la déesse et ses nombreuses mains, bien des cœurs seront brisés. (Le mien aussi !) À la fin, on s’est groupés derrière elle, aussi affamés qu’une meute de lycaons. QUE LA FÊTE COMMENCE ! cria-t-elle. Nous lui emboîtâmes le pas en file indienne en salivant, dans un brouhaha digne d’une basse-cour pour se présenter devant la porte de chaque maison en chantant :

« DONNEZ-NOUS DE LA VIANDE, DE LA SEMOULE ! MÊME SI C’EST PAS CUIT ? S’IL TE PLAÎT LALLA “Maîtresse”. DIEU TE LE RENDRA. »

Tout le monde aura droit à cette ritournelle. Les femmes sortaient avec un grand plat de semoule et versaient une louche à chacun d’entre nous dans son petit panier. Ce dernier laissait filer une partie par terre à travers des trous mal ajustés. C’est sûrement pour ça que les oiseaux nous suivaient pas à pas toute la journée pensais je. Il suffisait de rajouter un peu de viande et de pois chiches, ou des bonbons pour que notre joie soit complète. On en oublierait presque nos pauvres phalanges agressées, torturées par les cailloux des chemins escarpés du village, car aucun de nous n’était chaussé. Les femmes se surpassaient toutes pour que leur couscous soit le meilleur du bourg, ou du moins mieux que celui de la voisine, en le parfumant au-delà du nécessaire, avec du cumin, safran, clos de girofle, huile d’olive et beurre rance. Moi je m’angoissais à cause de notre passage devant ma maison, parce qu’on avait pas toutes ces épices faute de moyens. Les sales gosses vont se moquer de moi et de la cuisine de ma mère, pensai-je. Heureusement. Elle a su contourner le problème, en allant cueillir des herbes aromatiques à la montagne, dans les champs et sur les berges de la rivière qui étaient bordées d’or mat des roseaux secs. Elle avait mitonné le tout avec les restes de la graisse du bœuf. (Bolchevique ?) Sans oublier sa touche personnelle et secrète.

Finalement. J’ai eu tort de me tourmenter, en goûtant son plat qui fut différent et délicieux, tous les gamins me félicitèrent d’avoir une telle cuisinière comme maman. Moi je riais et pleurais à la fois. J’étais fier, heureux et soulagé. Ce qui n’était pas le cas du pauvre Azlal ?

Toute la meute a voulu contourner sa maison ? À cause de la saleté légendaire de sa mère qui avait perpétuellement l’ongle de son pouce droit qui est rouge par l’écrasement de ses poux, et personne n’avait tenu compte de ses sentiments. Même moi, le petit con, je n’avais pas pensé à sa détresse. C’est l’imam qui nous accompagnait pour réciter LE CORAN à la fin des offrandes, implorant la bénédiction et la bienfaisance de Dieu sur chaque maison et ses habitants, il nous obligea à respecter la tradition, et ne pas froisser la sensibilité de quiconque. Naturellement, tous les galopins ont tendu à la pauvre femme des nouveaux paniers vides ! Pour ne pas mélanger SA semoule avec les autres. Quant à Azlal, il a interprété nos gestes comme un honneur fait à sa mère, c’est ce que l’imam lui a dit, me confiât-il plus tard. Nous. On se passerait bien de la présence de ce dernier, tellement on était excédé de répondre AMEN par ci AMEN par-là, et personne n’AMÈNE – de la viande !

Mais nos parents avaient jugé que quelques paroles sacrées n’étaient pas inutiles en ce jour païen.

À quinze heures, après avoir fait le tour du village et goûté presque la semoule de toutes les cuisinières, on descendit dans les champs qui sont aussi nos toilettes pour se décharger et faire la sieste, avec des visages et les vêtements en sauce, tels des petits gorets sortant de la bauge.

M. Agrou (Crapaud !) qui est le seul épicier du coin nous arrêta pour nous offrir de la limonade, disait-il. En réalité, ce n’était que de l’eau du ruisseau mélangé aux sirops de menthe et grenadine, et mis dans des bouteilles, sur lesquelles il avait collé des étiquettes de – YA BON BANANIA ! Le fourbe ! Il nous prenait pour des idiots ? C’était un petit homme aussi poilu qu’un bouc, dont il avait déjà la barbichette, des yeux noirs entourés de khôl ou du jais, sous d’épais sourcils qui touchaient presque sa tignasse charbonneuse et un nez aussi long que sa liste de crédit. Il lui manquait juste deux cornes pour ressembler à une caricature effrayante que j’ai vue dans le journal enveloppant du sucre, octroyait – à crédit – la veille à mon père. Détesté par tout un chacun, car tout le monde lui devait de l’argent. Son seul plaisir, ce fût de s’asseoir sur les marches de sa boutique, son chasse-mouches à la main qu’il balançait de gauche à droite, en caressant sa barbichette avec suffisance, et chaque fois qu’un de ses – obligés – passait devant lui, en le saluant les yeux baissés avec des : SALAM ALEKOUM A SIDI (Que la paix soit avec toi monseigneur !), il répondait avec un sourire narquois et un mouvement de tête incliné de haut en bas sans un mot, en levant sa main droite comme s’il les bénissait du haut de son trône.

« S’il ne se sépare jamais de son chasse-mouches. C’est parce qu’elles aiment la merde ! » disait mon père en riant.

« Buvez les enfants ! C’est une limonade venue de France », disait-il, en nous servant dans le même verre.

Nous les mômes. On savait bien que la vraie limonade est noire et gazeuse, et elle s’appelle : Koulakoula ! Et la jaune : Oragnana !

Arrivé aux champs. On s’éparpilla comme des feuilles mortes semées par le vent. Chacun cherchant un coin au soleil pour se reposer, par une de ces belles après-midi d’hiver où l’air pur était rempli de toute sorte de parfums : menthes, fléoles, pouliots, bois humide qui brûlaient. Amas de feuilles et brindilles qui moisissaient sous les bosquets d’arbres, dans lesquels on trouvait parfois un légume étrange surnommait : LE PET, ou LA BITE DE LA TERRE ? (Champignon agaric et phallus impudique !) Personne ne le mangeait, car nos parents nous disaient : « Il est peut-être empoisonné, c’est réservé aux juifs et aux légionnaires, mangeurs des grenouilles ? »

Je m’étais allongé, encapuchonné dans ma djellaba sur de jeunes pousses de luzerne, la tête sur un sillon de terre comme oreiller. En attendant le sommeil, je pensais a la fête du feu plus tard après la sieste, caressé par un vent doux et clément, bercé par le roucoulement des oiseaux et le gazouillement du ruisseau sur les cailloux près de moi, la fatigue et mon estomac qui ruminait ses deux kilos de semoule. Tout ça a fini par avoir raison de moi. Un merle noir siffla, admiration ou carton rouge ? Je ne saurais jamais ! Parce que je me suis endormi soudainement sur mes lauriers, comme certaines fripouilles sur leurs promesses électorales.

« Réveille-toi, sac à grain, et remue-toi, car on est en retard ! » dit Assou. Un garçon de dix ans qui me traînait par le gros orteil.

« Lâche mon pied, car tu me fais mal, espèce d’Aghyoul ? (Âne !) et arrête de me secouer. Sinon ! Je vais chier par la bouche ? » dis-je en l’implorant.

« Tu peux toujours essayer, car tu as ronflé tel un cul diarrhéique ! » répondit-il en rigolant avec les autres garçons, comme si j’étais le seul à ronfler ou péter en dormant !

C’est vrai que nous étions en retard ! Heureusement que ce que nous avions à faire n’était pas trop compliqué ? Il s’agissait de fabriquer chacun une longue bourriche avec deux palmes de dattier reliées entre elles par leurs feuilles. Ensuite. On les remplissait de feuilles mortes, de margoulins, de brindilles et papiers. Le gros Agdiz fut le premier à terminer son travail.

Il a donc le droit de nous commander, même s’il n’avait que douze ans. C’est le plus en chair d’entre nous. Son père élevait des moutons dans la montagne à cent cinquante kilomètres de chez nous, où il officiait comme boucher. Gentil, serviable et imbattable dans la lutte berbero-romaine ! Il m’aida à finir la mienne, et invita la troupe à le suivre en haut de la colline, face au village où nos parents guettaient nos exploits. Nous hâtâmes le pas, car la nuit tombait promptement. Arrivé au sommet. Il alluma toutes les bourriches, et nous commençâmes tout de suite a les tournoyer au-dessus de nos têtes tout en chantant :

« GLOIRE AUX ROIS, BAÂL, ACHTAT ET MASTENAB ! » Sans nous soucier des flammes et les étincelles qu’elles dégageaient, tels des lapilli d’un volcan en éveil, en léchant nos crânes avec gourmandise et brûlant nos mains et visages, par chance sans gravité.

« Fais attention à tes cheveux mon fils ! » avait dit maman le matin.

Il n’y a pas de risque ? Vu que nous avions tous le crâne rasé, avec seulement une houppe touffue et frisée derrière la tête, à la Tarass Boulba ! Ma mère avait accroché sur la mienne deux petites coquilles de mollusques trouvées à la montagne. Pour éloigner le mauvais sort, disait-elle. Papa lui recommanda d’y rajouter un escargot et une pièce de monnaie trouée. Ironiquement, comme d’habitude.

« Tu peux toujours te moquais de moi, n’empêche que les mollusques ne sont pas venus seuls de la mer ! C’est sûrement un ange qui les a pêchés et amenés jusqu’ici », lui dit-elle.

« Tu as peut-être raison ! Car la première plage est à six cents kilomètres d’ici. Mais crois-moi ! Les anges ne pêchent pas, et ne repêchent même plus les âmes pécheresses, abandonnées par leur grand patron », dit-il en pointant son doigt au ciel.

« ADAK ISAMH RABBI ! (Que Dieu te pardonne !) Et qu’il nous protège de tes provocations blasphématoires », répondit-elle les mains sur ses joues.

Pendant qu’ils cherchaient la clef de ce mystère, ils oubliaient tous les deux que le plateau rocailleux où elle avait trouvé les coquillages se trouvait à trois kilomètres de la caserne de la Légion étrangère. C’est sûrement dans la nourriture de ces derniers, qu’on peut trouver la réponse à leur énigme. Mais pour ma mère, les anges et les légionnaires, c’est KIF-KIF ?

Au milieu des ondoyantes flammes. Seul Agouri s’est brûlé assez sérieusement à la tête. Elle était gangrenée par la teigne jusqu’au front, et tous les jours elle est mise à prix par les mouches aussi teigneuses que lui pour atteindre leur but. Le responsable de l’infirmerie du village. M. Ben Seguinarel, ancien garçon boucher, devenu infirmier parce qu’il ne craignait pas la vue du sang, lui avait interdit de se couvrir le crâne ! Il comptait plus sur les rayons du soleil et l’air pur, pour éradiquer le maudit champignon que sur les médicaments dont il disposait : « Une variété de pommades, aspirines, alcools désinfectent, un stock de pansement pour momifier tous les villageois, et un litre du mercurochrome, qu’il améliorait au fur et à mesure qu’il s’épuisait, avec des pigments végétaux aussi résistants au lavage qu’un tatouage. » Avec leurs multiples blessures, tous les mômes avaient d’indélébiles taches sur la peau plus attractives que des « Acha Boubou ? » (Coccinelles !) Apprenti médecin malgré lui. Il conseillait aux plus démunis d’invoquer et de prier Dieu, en se soignant par la funeste médecine populaire, tout en sachant que certains pourraient le regretter plus tard.

« Dieu aime dans sa miséricorde les malades et les pauvres », disait ma mère.

« Alors ! On doit être vraiment des élus, car en ce moment, c’est l’overdose d’amour », répondit papa toujours sarcastique.

Il avait tout le temps un mot pour me faire rire et exaspérer maman, c’est sa façon de nous aimer. Un amour qu’on lui rendait bien fort tous les deux.

La nuit s’était déjà installée à la fin de notre baptême de feu (D’artifices ?) qui clôtura le premier volet de la fête. Quelques rayons de lune perçaient les nuages, dont les ombres noires dessinaient au loin d’effrayantes formes sur des montagnes voûtées ou pointues, comme des monstres endormis. Nous dévalâmes de la colline en vitesse, poursuivis par le jappement des chacals et hurlements des loups, impatient d’envahir la vallée silencieuse.

L’oued et ses galets pointus furent traversés en criant, ainsi que la palmeraie, à cause des épineuses branches d’arbres et palmiers qui nous lasseraient les visages, dans un labyrinthe louche parcouru par des bruits étranges, silences inquiétants, et ces salauds de grands garçons qui nous terrorisaient en criant :

« Attention ! Le loup est derrière toi ? » Sans penser à nos petits cœurs craintifs, qui ont failli exploser de peur. Ce fut avec soulagement que je suis arrivé à la maison. Maman s’est précipitée sur moi pour voir si ma touffe de cheveux et ses gris-gris n’étaient pas brûlés.

« Finalement. Je suis contente de mes amulettes qui t’ont protégé, puisqu’il n’y a plus que tes pieds qui ont souffert », dit-elle en me caressant le crâne.

« Oh ! Ce n’est rien maman ! Juste deux phalanges blessées par les cailloux de la colline », dis-je fier, tel un aventurier.

Papa s’approcha de moi, le regard droit dans les yeux en souriant et me tapotant l’épaule affectueusement : « Bravo, mon fils d’avoir combattu le feu. Je l’aurais jamais fait à ton âge, tu sais ? Désormais tu ne craindras plus rien, puisque tu as dompté les flammes », dit-il en me pinçant la joue.

Il ne m’embrasse jamais ? Pourtant j’aurais tellement bien aimé. Je l’ai même souhaité maintes fois. Mais chez nous. Les pères n’embrassent pas leurs garçons et encore moins leurs filles dès qu’ils ont atteint un certain âge ! À cause d’une archaïque tradition et d’un obsolète code de virilité, qui privent toujours tant de gosses d’un primordial geste dans leur enfance, celui de LA TENDRESSE.

J’aimais beaucoup des moments comme ça, où nous étions réunis autour du feu. Ce soir-là. On dînera pas, car on avait encore l’estomac blindé, bétonné par la semoule. C’est sûr que le lendemain tout le monde aura une vraie constipation, en plus de celle des cerveaux. Ma mère a pansé mes orteils avec un morceau de tissu arraché à une de ses vieilles robes, qu’elle va enfin jeter. Et papa préparait le thé à la menthe en chantant :

« IL VAUT MIEUX QUE JE T’OUBLIE. SINON ! JE TE COUPE LA TÊTE ?

CAR DEPUIS QUE TU ES PARTI. JE NE SUIS PLUS EN FÊTE.

TOI MON ÂME, TOI MA VIE. JE T’OFFRE MON CŒUR EN MIETTES. »

Je le regardais mi-intrigué mi-amusé, ne sachant pas de qui il parlait dans sa chansonnette ?

Que ma mère détestait d’ailleurs. Elle lui disait souvent :

« Tu n’es pas un peu fou de chanter des bêtises pareilles à ton âge ? »

« Je n’ai pas une vocation d’ascète. Un homme sans un brin de folie est affligeant pour lui-même et une calamité pour les autres », répondit-il en riant.

Plus tard, couché sur la natte, ma tête posée sur la cuisse de ma mère qui me racontait des histoires : « Celle d’une vieille sorcière sanguinaire et diabolique. Personne ne connaissait vraiment son âge ? Les vieux affirmaient qu’elle troublait déjà le sommeille des enfants au temps de nos ancêtres. Toutes les nuits. Elle déterrait dans le cimetière de récents cadavres pour se nourrir de leurs chairs, et rôdait dans les villages à la recherche d’enfants désobéissants qu’elle amenait dans sa grotte maudite, pour boire leur sang et manger leurs cœurs palpitants afin de se régénérer. Puis, elle les jetait comme pâture à ses hyènes. »

« Le géant des mers, moitié homme et moitié poisson, aussi grand et robuste qu’un palmier, avec un énorme œil sur le front ? Il écrasait les navires par sa queue et des blocs de rochers pesant des tonnes, dans un hurlement qui effrayait les baleines et les requins. Ensuite, il avalait les passagers par poignée avec sa bouche de jubarte ! »

« L’histoire d’un trésor caché dans une grotte, gardé par un dragon a sept têtes, et des squelettes qui sortaient de terre armé de sabres, obéissants a un être maléfique, que Dieu a enfermé dans le centre de la Terre, sous la mer du feu, pour éviter l’apocalypse sur la surface de la Terre ! »

« Enfin. Celle d’un pays où régnait un despote et ses quarante ministres qui écumaient la miséreuse population, par des lourdes taxes sur : Le travail, la terre, l’eau, l’art dans toutes ses expressions, et terrorisant la foule par la famine, des brimades, tortures, exécution de tout esprit excentrique. Les cadavres décomposés sur les bords des routes étaient les seuls à avoir un sourire. Heureux d’être libéré enfin du tyran et de son joug. »

Toutes ses histoires étaient effrayantes. Pleines de morts, de sangs, d’animaux qui parlent.

Des serpents qui sortaient de la tête d’une sorcière ? Aucune fable ou conte de fées avec des enfants entourés de fleurs, chantant dans une fête ou un mariage d’amour. Rien ! Même pas un divorce heureux ? Tous ses récits ont fait de moi un poltron qui ne pouvait pas sortir la nuit sans être accompagné pour faire pipi derrière la maison.

« Quand je pense à tous ces gens-là, et dans quel malheur ils vivaient. Je trouve notre misère supportable. N’est-ce pas, mon fils ? » dit-elle en me caressant le dos.

« Ne l’écoute pas, fiston ! Nulle part dans le monde, la misère ne sera jamais supportable par personne. C’est des histoires à dormir debout, que certains fourbes racontent aux gens ; quand il y a trop d’injustice quelque part pour les tromper encore », dit papa en agitant son index.

« C’est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi, et personne ne peut rien contre sa volonté », lui objecta maman, toujours fataliste.

« Je ne crois pas qu’IL soit content de tout ce qu’on lui met sur le dos afin de rendre les gens soumis et serviles ? Eh bien, moi ! Je refuserais toujours », dit-il.

« Pense à nous deux, avant de parler comme ça dehors. Ils sont capables de t’enlever et te faire disparaître sous la torture. Et ça sera de ta faute si je meurs de chagrin », l’implora-t-elle.

« D’abord ! Les mauvaises herbes comme toi ne meurent pas, et puis que peuvent-ils me faire ? Me creuser un trou de cul dans le dos ? J’en ai déjà un ! » dit-il en riant.

« Oooh! Tu n’as pas honte de parler comme ça devant le petit ? » lui dit-elle en me bouchant les oreilles de ses mains.

Son ridicule geste en retard a amplifié les rires de papa qui était étalé sur la natte ; enjoué par sa gaffe volontaire. Maman n’a pas résisté longtemps avant de le rejoindre dans son hilarité insouciante. Moi ? Je somnolai doucement sous ses caresses, en pensant à tous ces nouveaux mots ? « Dieu, servile, torture, chagrin. ILS ! » C’est qui ? Je vais leur demander des explications demain, me dis-je. C’est aussi la journée la plus libertine de l’année !

Les nuits hivernales sont incroyablement longues. Une rude épreuve pour les mendiants qui dorment dehors, exposés au froid glacial, parfois sans de chauds vêtements, ni couvertures pour se protéger. La plupart d’entre eux ne survivent pas à ce châtiment injuste. Même si on nous dit que c’est leur destin, je ne comprendrai jamais que ça soit toujours les pauvres qui meurent de froid, et dans l’indifférence. C’est en été que les nuits devaient être longues, car on pouvait dormir sur une terrasse, dans les champs sous un arbre, ou à la plage. Dieu veut-il vraiment cela ? Ce ne fut pas mon cas fort heureusement. Je dormais avec ma mère toutes les nuits, sous notre TAPIS DÈCHE ! Spécialement fabriqué par elle ? Papa, autant que je me souvienne, n’a jamais dormi avec nous, mais dans le salon qu’il réchauffait avec un brasero rempli de charbons, posé dans un large seau en inox rouillé pour plus de sécurité. Parfois maman me laissait seul en pleine nuit, alors je m’enroulais sur moi-même comme une bille, en attendant son retour ? (Pas assez gros pour une boulle !) À tous mes reproches sur son retard, elle répondait :

« Écoute ! J’étais faire mes besoins derrière la maison, puis je suis passé au salon pour boire un peu d’eau. Tu n’as pas à avoir peur d’être seul. »

Tout de même ? Tant de temps pour faire pipi et boire un verre d’eau ? En plus, elle avait sûrement dérangé mon père qui dormait. Ils sont bizarres les adultes ! C’est ce que je pensais alors à chaque une de ses escapades nocturnes.

Le lendemain de fête et le gavage général de la veille. Je m’apprêtais à vivre la fameuse journée, dont on nous a tellement parlé et souligné la spécificité ? Pendant vingt-quatre heures, LE tabou va tomber ? On va enfin en parler tant qu’on veut et librement, sans recevoir de gifles ? Chacun a sa manière, sérieusement ou ironiquement. On peut fantasmer sans entraves, avec retenue ou imagination excessive. Avouer ses rêves érotiques pour se libérer de sa frustration libidineuse ? Mais ! Interdit d’y toucher ? LE SEXE. Puisqu’il s’agit de lui ! Toute la journée il va être sur toutes les langues ! Tout le monde y pense et personne n’en parlait ouvertement. Présent et invisible à la fois, rêve ou cauchemar ? Il fait ou détruit des familles entières. Nous les gosses ! On était pas encore des accrocs, mais notre excitation était à la limite du supportable, pour nos petites cervelles. La fête commence le matin par un pèlerinage sur une antique tombe au sommet de la colline surplombant le village, par la même meute de filles et garçons, en compagnie de la vieille Hadda. Une octogénaire décrépite, au visage ridé et ingrat, lointaine aïeule de la défunte qu’on allait célébrer. La sépulture de la sainte sorcière se trouvait au centre d’une pièce en ruines dont les murs en pisé étaient délabrés, rongés par la pluie et l’usure du temps. Dès qu’on avait encerclé sa tombe, notre accompagnatrice, commença alors son rite cérémonial en nous invectivant :

« Reculez, bande de petits merdeux, pour que je puisse vénérer ma noble ancêtre. Que sa malédiction tombe sur vous et vos parents. Tas de morveux et de bâtards », criait-elle.

Elle dansait en agitant un encensoir d’une tremblante main osseuse, ses incohérentes phrases débitées en rafale, finissant par des injures et onomatopées : « YAHAYHAOU, ZIG, ZIG , BRAOOOM, ZOG, YAHAYAHA, ZOG, BRAOOOM. » Augmentaient inévitablement nos rires. À la fin de son rituel, elle redescendit au village, nous laissant honorer la morte à notre manière, en exhibant nos petits zizis aux filles, qui nous montraient furtivement leurs foufounes encore imberbes, tout en chantant à tue-tête :

« YA LALLA MSSORO, VIENS NOUS VOIR. ON TE DONNERA DE L’ARGENT. UN DOIGT DANS TON CUL ET UNE BITE POUR TA CHATTE ? »

C’était la première fois qu’on voyait le sexe féminin. Notre excitation était palpable et nos yeux admiratifs sortaient de leurs or-bites. Il fallait absolument mémoriser l’image de ce sourire vertical qui nous narguait, peut-être pour des années ? La timidité des filles n’était plus qu’un souvenir, elles regardaient avec curiosité nos petites bites en pouffant de rire, car certains garçons précoces, bandaient déjà. Chaque une susurrait à l’oreille de sa voisine ses premières impressions sur ce machin, comme elles disaient. Avec lequel, plus tard, elles vont lier leurs vies pour le pire et rarement le meilleur. Les gazelles étaient aussi intéressées que nous. Parce que c’est la seule fois où elles peuvent exprimer leurs désirs et fantasmes sexuels, avant qu’ils deviennent des chimères et mirages. À la fin de la cérémonie. L’esprit excité, ébranlé. (Hum !) On descendait vers la palmeraie en commentant le formidable évènement qu’on venait de vivre. Et déjà chacun a son opinion sur ces images éphémères volées au temps qui passe. Pour le reste de la journée. La tradition permettait que l’on apostrophât sans crainte tous les couples rencontrés, en les taquinant avec des phrases grivoises, qu’on n’osait même pas murmurer un autre jour :

« BAISE LA BIEN, MONSIEUR ! TON MARI NE TE SUFFIT PLUS, AÏCHA ? FAIS-MOI MOURIR D’AMOUR ENTRE TES CUISSES, FATIMA ! »