Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

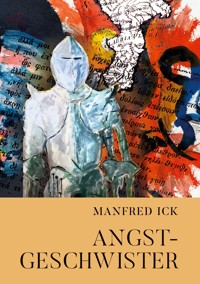

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1565 tobt um Malta ein heilloser Glaubens- und Wirtschaftskrieg, bei dem schändliche Verräter ihr Unwesen treiben und auch vor Mord nicht zurückschrecken. Unablässig wütet das türkische Heer gegen die Johanniter. Vor diesem Panorama des Grauens kämpfen drei junge Menschen ums Überleben. Können Chrysalis, Katerina und Pieter ihre Selbstachtung unter diesen Umständen bewahren? Pieter de Zec lebt mit seiner Ziehmutter auf Malta. Im Dienst der Ordensritter arbeiten sie beide in Küche und im Krankensaal. Es ist ein armseliges, hartes Leben, das sie führen, doch sie haben sich damit abgefunden. Durch den Krieg wird es nun auf die Probe gestellt. Chrysalis und Katerina befinden sich auf der Heimreise, als ihr Schiff von Ordensrittern gekapert wird. Sie werden nach Malta verschleppt. Dort treffen die drei unter widrigsten Umständen zusammen. Von Feinden umlagert können sie die Insel nicht mehr verlassen und werden zu Augenzeugen schrecklicher Gräuel. Wir erleben ihr anrührendes Miteinander. Wir erfahren vom Aufblühen sanfter, zärtlicher Gefühle zwischen Menschen, die mitten im Chaos von Verwüstung und Verirrung zueinander finden. Die Kritik spricht von einem grandiosen, epischen Werk und gleichermaßen einem spannenden Unterhaltungsroman, der direkt 'ins Herz der Leser und Leserinnen ziele und trotz aller Schrecken eine bessere, friedliche Zukunft verheiße. Dem Autor gelinge es mühelos, auf eine spannende Reise mitzunehmen, um hautnah mit den Personen mitzufiebern und mitzufühlen.'

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 609

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Kritik spricht von einem grandiosen, epischen Werk und gleichermaßen einem spannenden Unterhaltungsroman, der direkt ‚ins Herz der Leser und Leserinnen ziele und trotz aller Schrecken eine bessere, friedliche Zukunft verheiße. Dem Autor gelinge es mühelos, auf eine spannende Reise mitzunehmen, um hautnah mit den Personen mitzufiebern und mitzufühlen.‘

Manfred Ick lebt in Hamburg und schreibt Stadtteilkrimis. Hier legt er seinen ersten historischen Roman vor.

Inhaltsverzeichnis

CHRYSALIS

KATERINA

PIETER

KATERINA

PIETER

CHRYSALIS

PIETER

CHRYSALIS

KATERINA

CHRYSALIS

PIETER

CHRYSALIS

KATERINA

PIETER

KATERINA

PIETER

KATERINA

PIETER

NACHTRAG

CHRYSALIS

»Halt doch um Gottes willen still!«

Sie fuchtelt mit der Haarbürste vor meinen Augen herum, während sie mit der Linken an meinen Händen zerrt, die ich wild entschlossen an meine Wangen presse.

»Niemals!«, keuche ich verzweifelt. Sie ist ebenso verzweifelt.

»Ich will dir doch nicht wehtun. Kind, es ist zu deinem Besten!«

»Wie, du willst mich verunstalten, und es ist zu meinem Besten?«

»Ich kann es dir jetzt nicht erklären«, fleht sie, »nur ein bisschen Blut im Gesicht, das ist alles, worum ich dich bitte.« Die entsetzliche Bürste, mit der sie abends mein Haar striegelt, nähert sich bedrohlich meinen Augen.

»Du weißt nicht, was diese Menschen mit uns vorhaben, was sie dir antun, wenn sie dich zu Gesicht bekommen. Sie haben uns in ihre Gewalt gebracht; ich bete, dass nichts Schreckliches geschieht.«

Ich weiß nicht genau, was Katerina meint. Bei jeder Gelegenheit beteuert sie, unter ihrer Aufsicht und Obhut würde mir niemals auch nur das Geringste geschehen. Auf die Probe wurde das allerdings noch nicht gestellt. Und nun ist ausgerechnet sie diejenige, die mich verletzen will.

»Chrysalis, mein Täubchen, ich würde mein Leben für dich lassen, du weißt es. Bei allem, was mir heilig ist, ich werde deine Haut auch nur ein klein wenig ritzen.«

Ich schlage ihr die Bürste aus der Hand. »Lass ab von deinem verrückten Vorhaben. Eher will ich mir selbst das Gesicht zerkratzen.«

»Das würdest du tun, Liebchen? Dann mach schnell, ich bitte dich.« Sie wendet den Kopf zur Tür. Wir vernehmen ein lautes Poltern. Schritte sind zu hören, die sich nähern. Ungeduldig fährt sie mich an: »Mach endlich.«

Ich bin entschlossen, ihr diesmal nicht zu folgen. »Warum bringst du nicht Blut auf deine Wangen?«

»Chrysalis, bitte«, ganz kraftlos wirkt sie plötzlich, »ich bin hässlich genug, mich wird nie jemand ansehen. Und wenn doch, dann sicher aus Versehen, und er wird den Blick abwenden.« Aus lauter Mitleid bin ich plötzlich bereit, ihrem Ansinnen zu willfahren, was aus Gehorsam ich verweigert hätte. Meine Nägel sind spitzig wie Waffen, und schon hebe ich sie empor. Immer noch besser als ein Stich mit ihrer Nähnadel, von denen sie eine immer am Latz mit sich trägt.

Ein Riegel knarrt und mit lautem Krach schlägt die Kammertür herein, und – so viel sei zu ihrer Ehre gesagt – Katerina stellt sich wehrhaft vor mich hin. Da vergesse ich ganz einfach, mich zu verwunden.

Trotz aller Pein bin ich erleichtert und überaus neugierig. Ich will endlich erfahren, in was für einer Lage wir uns befinden, warum man uns hier eingesperrt hat und was man im Schilde führt mit uns.

Sorgen mache ich mir allerdings auch. Um Janni bin ich besorgt, den kleinen Spaßmacher, unseren närrischen Spielgefährten. Man hat ihn nicht mit uns eingeschlossen. Der Angriff kam zu unerwartet, sodass ich nicht auf ihn achtgeben konnte. Hoffentlich hat man ihm nichts angetan!

Ein Mann tritt ein. Ich kann seine Züge nicht gut erkennen. Draußen ist es hell, wir müssen unsere Augen schirmen. Aufrecht stellt er sich vor uns hin. Ja, er scheint streng zu sein.

Zugleich dringt Lärm herein. Wir hören Rufe. Ich nehme an, es handelt sich um Kommandos. Ein Räderwerk setzt sich in Gang. Die Ruder tauchen mit festem Schlag in die Fluten. Gleichförmiges Klatschen ertönt. Das Schlingern hat ein Ende. Ein Ruck geht durch den schwerfälligen Leib der Galeere. Wir nehmen Fahrt auf.

Der Mann ist jung, wirkt aber sehr entschlossen. Er ist mir natürlich unbekannt. Das will nichts heißen, denn auch von unserer Besatzung kenne ich nicht alle. Er gehört zu den Piraten, die uns aufgebracht haben.

Katerina und ich wurden sofort in unsere Kammer unter Deck geschickt, sowie das Schiff in Sicht kam. Wie aus dem Nichts war es plötzlich da. Etwas kleiner als das unsere ist es, aber sehr viel schneller. Die Männer gaben sich nicht gleich als Freibeuter zu erkennen. Sicherlich um uns in Sicherheit zu wiegen. Trotzdem hat unser Kapitän sofort das Schlimmste befürchtet. Und zu Recht. Vernünftigerweise hat er beidrehen lassen. Und so ist wohl alles kampflos abgegangen, jede Gegenwehr schien sinnlos. Wütend macht es mich schon, dass man sich so einfach unser bemächtigt hat.

Der junge Mann spricht leise, bemüht sich aber um einen scharfen Ton. Er will den Herrn spielen. Das steht ihm nicht. Denn er kann unmöglich schon lange Korsar sein. Ich werde mir nichts gefallen lassen. Ich habe zwei große Brüder. Mir macht man nichts vor.

»Disculpe«, verstehe ich.

Wofür entschuldigt er sich? Ich nehme die Entschuldigung nicht an. Wir hatten eine schöne Reise. Kurz sollte sie sein, mich zurück nach Messenien bringen, nach einem Besuch bei meiner Schwester auf Sizilien.

Er spricht weiter, und ich verstehe nichts. Ich spüre, wie Katerina zu zittern beginnt und sich dichter an mich drängt. Ich schiebe sie beiseite und fasse den Mann genauer ins Auge. Jetzt sehe ich ihn deutlich: ein schmaler, sehniger Kerl steht da, barhäuptig, mit aufgeworfenen Lippen, um die ein spärlicher Bart sprießt. Er trägt eine Lederweste und Kniehosen. Die weißen Strümpfe sind schmutzig. Der imponiert mir nicht.

»Sie werden uns nichts tun«, stammelt Katerina, die sein Französisch besser verstanden hat und mir seine Worte übersetzt. »Sie werden uns mit Respekt behandeln.«

»Das will ich hoffen«, fahre ich dazwischen, »wer ist er, der uns hier belästigen will?« Sie schaut mich erschrocken an, ob ich das Schicksal herausfordere. Aber ich habe auch meinen Stolz. Ich werde mir nichts gefallen lassen. Ich bin eine Prinzessin. Leider stimmt das so nicht; mein Vater nennt mich so, und die Leute daheim behandeln mich ehrerbietig.

Er tut gleichgültig, als habe er den beleidigenden Ton meiner Frage nicht verstanden. Beiläufig gibt er Auskunft. Er heiße Anselmo und sei Erster Maat seines Herrn und verantwortlich für die Gefangenen, die diesem jetzt gehören würden.

»Ich gehöre niemandem«, zische ich. Empfindlich ist er nicht. Er mag jung sein, aber er scheint abgebrüht durch das Kriegshandwerk. Und so lässt meine schlechte Laune ihn ziemlich kalt. Oder weiß er seinen Ärger gut zu tarnen? Es zieht eine sanfte Röte über sein Gesicht, das ist alles. Ungerührt spricht er weiter, und Katerina, die sich leidlich beruhigt hat, übersetzt. Wir würden in südlicher Richtung Malta anlaufen, erklärt Anselmo, um dort unseren Aufenthalt zu nehmen. Man werde gut für uns sorgen.

»Was ist das für ein Herr, von dem er spricht? Der wehrlose Frauen in seinen Besitz bringt und über sie verfügt?«, will ich wissen. Ich wende mich mit Absicht an Katerina, um ihm zu zeigen, dass ich ihn für einen Nichtswürdigen halte, dass er Luft für mich ist, eine Laus.

Tatsächlich scheint er gefeit gegen Angriff und Spott. »Herr Romegas ist das«, erklärt er mit einigem Stolz, »der Admiral der maltesischen Flotte.«

So ist das also. Ich weiß natürlich von den Johannitern, den Hospitaliern, wie sie sich nennen, und von all dem Guten, das sie tun. Es sind viele Geschichten über sie im Umlauf, über ihre Tapferkeit, ihren Glauben, ihre Gesinnung. Aber mir ist noch keiner dieser Ritter je begegnet. Dass sie Schiffe kapern, ist mir gänzlich neu. Schändlich ist das und verstößt gegen christliches Gebot. Anselmo kann mich mit seinem Admiral nicht beeindrucken.

»Wenn er für das hier verantwortlich ist, so ist er nichts anderes als ein gemeiner Pirat«, sage ich leichthin; zu Katerinas Entsetzen, wie ich merke. Meine Zunge sei schneller als mein Verstand, hat sie schon oft behauptet. Warum soll ich lügen, wenn es die Wahrheit ist? Und siehe da, der junge Mann verliert seine Contenance, seine Augen funkeln, und er hat Mühe, seine Empörung zu beherrschen.

»Mir ist aufgetragen, Euch zu informieren und nach Euren Wünschen zu fragen, Madame«, wendet er sich zähneknirschend an Katerina. Madame! Niemand kommt auf die Idee, sie so anzusprechen.

Haben wir eine Bresche in seine Selbstsicherheit geschlagen? Setzen wir nach, denke ich. »Und er, Anselmo oder wie er heißt, gehört also auch zu dieser Bande?«

Er will heftig antworten, besinnt sich aber im letzten Augenblick. Und dann fällt Katerina mir in den Rücken.

»Verzeiht«, sagt sie, »Chrysalis ist noch ein halbes Kind. Sie weiß vor lauter Angst nicht, was sie sagt.« Oho, ich weiß sehr wohl, was ich sage. Wie kann sie diesem Anselmo zum Munde reden? Sie ballt unauffällig eine Faust in meine Richtung. ›Halt endlich den Mund‹, soll das wohl heißen, ›du verschlimmerst nur unsere Lage.‹

»Sie ist außer sich vor Sorge und zutiefst aufgewühlt durch das Geschehen. All unsere Pläne habt Ihr über den Haufen geworfen. Wir hofften, spätestens den morgigen Tag unsere Heimat wiederzusehen.«

Da wird mir mit einem Mal ganz anders zumute, weil sie unser Zuhause erwähnt hat. Ich sehe gleich den großen Hof vor mir, die hellen Steinhäuser, die offenen Türen, die belebten Plätze, höre das Lachen der Mägde, spüre den herben Geschmack der Oliven auf der Zunge. Und dann stelle ich mir vor, wie Vater vergeblich nach uns Ausschau hält. Tränen schießen mir in die Augen, und ich kann das Schluchzen nicht verhindern.

»Nun ja«, Anselmo räuspert sich, »Ihr könnt ganz unbesorgt sein. Kein Härchen wird Euch gekrümmt werden. Dafür stehe nicht nur ich mit meinem Leben, sondern auch der Admiral.« Scheu streift mich sein Blick. Hat wohl nicht viel Erfahrung mit Frauen, der Mann. Die Ritter dürfen sich nicht vermählen, wie ich weiß.

Diese meine Tränen sind wirklich echt. Aber als Mittel zum Zweck kann ich sie später sicher gut gebrauchen. Katerina ist jedenfalls zufrieden mit mir. Gut gemacht, Kind, scheint sie zu denken und streicht mir tröstend über den Arm. Sie wendet sich wieder an den jungen Mann, der von einem Fuß auf den anderen tritt, als wünsche er nichts sehnlicher, als sich entfernen zu dürfen.

»Werdet Ihr uns bald die Heimreise gestatten?« Das ist die entscheidende Frage.

»Das habe nicht ich zu entscheiden«, sagt er, »ich bin nur ein einfacher Seemann, der nicht in die Reihen der Ritter aufgenommen wird. Ich stamme nicht aus altem Adel.« Ich höre eine Prise Bitterkeit in seiner Stimme.

»Jedenfalls danken wir Euch für die Nachrichten.« Diesmal rege ich mich nicht über Katerinas Unterwürfigkeit auf. Sie seufzt, und wir beide müssen wirklich einen traurigen Anblick bieten: eine hilflose Krähe und eine flügellahme Schwalbe. Wir müssen uns Freunde verschaffen, und das geht am besten mit Schmeicheleien.

»Verzeiht mir«, hauche ich, »ich wollte nichts Ungebührliches sagen. Maat Anselmo, wir vertrauen uns Eurem Schutze an. Wir werden uns ins Unvermeidliche schicken, was es auch sei.« Ich blinzle ein wenig, als Katerina meine Worte auf Französisch wiederholt. Es klingt gut, elegant und süß. Mehr, scheint es, können wir im Augenblick nicht tun, als uns zu fügen, komme auch, was da wolle.

Der junge Mann ist sichtlich erleichtert und beeilt sich, noch etwas anzufügen. »Die Heimreise wird Euch selbstverständlich verstattet werden.« Ich will schon aufjubeln, als er weiterspricht: »Nur nicht sogleich, vermute ich.«

»Was soll das heißen?«

»Ist dieses Fahrzeug Euer eigen?«, fragt er. Katerina verneint.

»Wessen ist es dann? Eures Vater, nehme ich an.«

»Nein, er hat es nur gechartert, um Wein von Sizilien zu verschiffen, Wein und Öl. Ihr werdet die Fässer gesehen haben.«

»Also gehört die Ladung Euch?«

»Sie gehört Chrysalis’ Vater, einem griechischen Handelsherrn in Messenien.«

»Eurer Heimat?«

»So ist es.«

»Er wird zweifellos für Eure Sicherheit und Euren Schutz alles aufbieten, was in seinen Kräften steht.« Katerina hat nicht übersetzt, ich habe ihn auch so verstanden: Hinter den höflichen Erkundigungen wird eines deutlich: Unser Leben scheint kostbar zu sein. Zwar hat er nicht von Lösegeld gesprochen, aber was soll er sonst gemeint haben? Wir sind Gefangene des Ordens, das ist bitter; und unsere Freiheit hat ihren Preis. Fragt sich nur, wie hoch sie unseren Wert bemessen. Ich bin empört, zeige es aber nicht.

»Ihr liebt Euren Vater?«

Was für eine unmögliche Frage. »Natürlich.«

»Und Euer Vater liebt Euch zweifelsohne.«

So ist es. Vater würde alles für mich tun. Um mich zurückzubekommen, würde er sofort Haus und Hof verkaufen, wenn es nötig wäre. Sogar einen Krieg würde er führen, um mich zu befreien.

»Nun, es wird ein Leichtes für ihn sein, die Forderungen zu erfüllen. Ich denke, der Admiral lässt Euch einen Brief schreiben, in dem Ihr Eure Lage schildert und um eine Unterstützung bittet.« Aus seinem Mund klingt es, als redeten wir über Geschenke oder die Entlohnung für geleisteten Dienst. Wenn es nicht so unverschämt wäre, wäre es fast zum Lachen. Die beiden traurigen Vögel zwitschern nicht länger. Wir lassen die Köpfe hängen.

Als er gegangen ist, wieder sehr aufrecht und sehr höflich, liegen wir uns in den Armen. Jetzt merke ich, wie angespannt Katerina die ganze Zeit gewesen ist. Sie bricht in Tränen aus.

»Es tut mir so leid«, sagt sie, als ob sie irgendetwas hätte verhindern können.

So verharren wir eine Weile: fest umschlungen und geben uns gegenseitig Halt und Trost. Wir vernehmen das leise Ächzen der Schiffsplanken, die sich dem Schlag der Riemen fügen, überlassen uns dem sanften, kaum merkbaren Schaukeln der Galeere. Dann führt sie mich zu der schmalen Bank, der einzigen bequemen Sitzgelegenheit, und stopft mir ein Kissen in den Rücken.

»Es hätte schlimmer ablaufen können.« – Was meint sie?

»Ich finde es schlimm genug«, sage ich, »für uns und auch für Vater. Nicht nur, dass ich ihm solchen Kummer bereite. Was wird er sagen, wenn er erfährt, dass man ihn seines Geldes berauben will?«

»Nichts wird er sagen. Mach dir keine unnötigen Gedanken, Liebchen. Dich trifft keine Schuld an unserer Lage. Dein Vater weiß das, und er wird alles unternehmen, dich daraus zu befreien.«

Katerina will mir Mut machen, darum sagt sie das. Vater behauptet immer, wir seien keine reichen Leute und er besitze nichts im Überfluss. Sicher ist er ein sparsamer Mensch, der sich niemals irgendwelcher Schätze rühmt. Und niemals habe ich eine Kiste voller Silber bei ihm gesehen. Das bisschen Schmuck, das ich mein eigen nenne, habe ich von meiner Mutter geerbt. Wenn Vaters ganzes Geld in seinen Waren steckt, wird dieser Überfall ihn ruinieren.

»Wie viel werden sie von ihm fordern, was meinst du?«

Katerina streichelt meine Wange. »Du bist das schönste Mädchen, das ich kenne. Der Preis wird hoch sein.«

»Es ist ekelhaft, den Wert eines Menschen in Gold zu bemessen. Wie können sie es wagen!«

»Nur so können wir nach Haus gelangen. Sollen sie uns etwa als Sklaven verkaufen?«

Mich schaudert. »Denkst du, das würden sie tun?«

»Mein Los wäre das auf alle Fälle. Und was weiß ich schon, vielleicht haben sie das sowieso mit mir vor.« Große Tränen rinnen über ihr Gesicht, und ich drücke sie heftig an mich.

»Sie können uns nicht trennen. Wir sind doch Freundinnen seit eh und je. Ich hab dich lieb.« Allmählich beruhigt sie sich wieder.

»Hab keine Angst, Liebchen. Du hast nichts zu befürchten.« Was sie wohl so sicher macht? Sie sieht mich nachdenklich an. »Es gibt so viele Möglichkeiten …«, sie verscheucht den Gedanken wie eine Wolke, die eben ihr Gemüt verdunkelt, und fährt schnell fort, »wir können froh sein, nur Piraten und nicht Wegelagerern in die Hände gefallen zu sein. Die hätten wüstes Spiel mit uns getrieben und uns nicht geschont.« Von welchem wüsten Spiel mag sie reden? Und froh soll ich sein! Es ist mir alles widerwärtig. Sollen wir uns geschmeichelt fühlen, dass wir von diesen Rittern entführt wurden?

»Manchmal wünschte ich, wir wären arm.«

»Ach, Chrysalis, das sprichst du nicht im Ernst. Wärst du wohl gern an meiner statt?«

»Ich weiß nicht, ja und nein.«

»Siehst du. Ich weiß, dein Vater stellt seinen Reichtum nicht zur Schau. Er hat ihn nicht hochfahren gemacht. Aber ich denke, niemand ist vermögender als er.«

»Und er hat hart dafür gearbeitet«, werfe ich ein, »es ist ein Jammer. Wir werden ihnen keine Auskunft geben.« Aber ich merke gleich, wie unnütz der Gedanke ist.

»Sie werden Erkundigungen über ihn einziehen, wenn sie es nicht schon getan haben. Vergiss nicht, die kostbaren Weine im Laderaum sind sein Eigentum. Ein Verwalter deines Schwagers ist mit an Bord, um alles zu überwachen. Sie werden ihn befragt haben. Vielleicht ist schon ein Boot nach Messenien unterwegs. Wir müssen uns in Geduld üben.«

»Hoffentlich werden wir beide nicht getrennt.«

»Das hoffe ich auch«, sagt Katerina mit bebender Stimme, »davon hängt mein Leben ab. Allein gelassen, hier ohne dich, das würde nichts anderes als meinen sicheren Tod bedeuten. Ich bin nur von Nutzen, indem ich für dein Wohlergehen sorge, Kind. Alleine für mich bin ich völlig wertlos. Sieh mich doch an.«

»Was redest du nur?«, sage ich. Aber ich befürchte, dass sie recht haben könnte. Kennt man jemanden ein Leben lang, so wie ich Katerina kenne, spielt das Aussehen keine Rolle mehr. Sie ist wie eine große Schwester für mich, und bei uns zu Hause durchaus wohlgelitten. Dennoch sucht sie, das große rote Mal auf ihrer Wange zu verbergen, und zeigt dem Betrachter meist ihre Zuckerseite, wie sie sie nennt, die rechte. Manch einer mag ein Unwohlsein davor empfinden wie vor Aussatz, doch ist es keine Krankheit, sondern ein Mal von Geburt an.

»Du bist nicht hässlich«, stoße ich hervor, »du bist, du bist … Katerina, meine Freundin.«

»Das sagst du, weil du mich kennst. Auf öffentlichem Markt würde niemand reich durch mich. Ach, ich wünschte, mein Vater hätte mich nach der Geburt ausgesetzt.«

»Rede keinen Unsinn«, fahre ich sie an, »ich werde nicht zulassen, dass jemand dich beleidigt oder dich von mir fortnimmt.«

»Wie willst du das wohl beginnen?«

Noch weiß ich das nicht und antworte schnell: »Übrigens bin ich sicher, Vater würde für dich ebenso viel wie für mich zahlen.«

Sie sieht mich spöttisch an. »Es ist dein gutes Herz, Chrysalis, das dich so sprechen lässt. Und was ist damit?« Sie rafft den schwarzen Umhang ein wenig beiseite und entblößt ihr linkes Bein: schlank, weiß und wohlgeformt. Das rechte bleibt bedeckt. Ich schlucke. Es ist verkürzt. Sie ist ungut gestrauchelt bei einem Streifzug, zu dem ich sie verleitet habe. Durch meine Schuld ist der Unfall geschehen. Sie ging voraus und stürzte ab. Das konnte ich mir lange nicht vergeben. Sie dagegen hat mir, glaube ich, längst verziehen, denn nie hat sie es mich entgelten lassen. Das leichte Hinken ist ihr kaum hinderlich, fast läuft sie schnell wie ich.

»Was soll nur werden?«

Wir sind allein, und ich kann ihre Frage nicht beantworten. Ich zwinge mich zu lächeln, um uns Mut zu machen.

»Wir halten treu zusammen«, beteure ich, »jetzt kommt es auf die Gnade dieses Admirals an. Lass uns tapfer sein.«

Da fällt mir ein, ich habe vergessen, nach Janni zu fragen.

****

Nach einer Weile holt Anselmo uns hinauf aufs Deck. Ich schaue mich gleich gründlich um, kann aber keine Spuren eines Kampfs entdecken. Wenn es welche gab, hat man sie beseitigt. Mir jedenfalls fällt nichts Ungewöhnliches auf. Es ist ein Handelsschiff und nicht für einen Krieg gerüstet. Wenige nutzlose Geschütze ragen über die Reling hinaus. Die Besitznahme war ein Kinderspiel für die Freibeuter. Unsere Leute sind nicht feige, aber bequem. Wozu soll man sein Leben gefährden, wenn der Angreifer so mächtig ist? Jeder Widerstand mag sinnlos erschienen sein. Trotzdem ärgert es mich, dass man es nicht versucht hat.

Zu unserer Mannschaft gehören nur einfache Matrosen aus aller Herren Länder, denen es gleich ist, für wen sie Dienst tun. Den Ruderern ist das ohnehin einerlei. Die meisten stammen aus Afrika, und sie kennen nur einen Herrn, die Knute. Ich hoffe, unserem Kapitän und seinen Leuten ist kein Leid geschehen.

»Wir haben sie weggeschlossen«, sucht Anselmo, mich zu beruhigen, »die Wichtigsten. Einige, die aufbegehrt haben, nun ja …« Er spricht es nicht aus, macht eine Handbewegung über die Schulter hinweg, was bedeutet, wie Katerina mir später erklärt, man hat sie über die Planke geschickt. »Wer sich fügt, hat nichts von uns zu fürchten, das wisst Ihr. Sie wollten es nicht anders.«

Mich packt das Grausen. Feig ist doch besser als tot, denke ich. Trotz der angenehmen Temperaturen im April fröstelt es mich. Niemand wünscht sich den nassen Tod. Die meisten Seeleute können nicht schwimmen und ertrinken nach langem, qualvollem Sinken. Das ganze grausame Geschäft dieser Piraten, die sich Ritter schimpfen, wird mir nur zu deutlich.

Ich blicke mich wieder um. »Wo ist Panagiotis?«

»Ihr meint Euren Verwalter, der die Lieferung beaufsichtigt?« Ich nicke.

»Ein guter Mann«, sagt Anselmo, »nun, er hat uns alles Wichtige die Fracht betreffend wissen lassen. Wir können so einen verlässlichen Mann gut gebrauchen. Wir haben ihn auf das Flaggschiff befördert, da vorn voraus, damit er uns Rede und Antwort steht.« Ich bemerke, dass wir einer großen Galeere folgen, welche jetzt die Flagge des maltesischen Ordens gehisst hat: Auf rotem Tuch sind vier weiße Speerspitzen zu einem achtspitzigen Kreuz vereint. Sogleich setzt Anselmo zu weitschweifiger Erklärung an, was jede Spitze bedeute. Von Tugenden hör ich ihn faseln, verstehe Wörter wie ›gerecht‹ und ›maßvoll‹. Ich kann nicht an mich halten.

»Ihr stehlt also unser Schiff zur Gänze?«, lasse ich Katerina fragen.

»Durchaus«, erklärt Anselmo bereitwillig. Es sei ein umständliches Unterfangen, die Ladung auf hoher See zu übernehmen, zeitraubend und unsicher. »Wir laufen Birgu an und entladen Euer Schiff. Dann schicken wir es an seinen Bestimmungsort, wie sich’s gehört.«

Eine freche Antwort ist das. Hinter seinem gleichmütigen Gerede erspüre ich einen leisen Hohn. Er schaut ganz unschuldig drein. Ich kann nicht umhin, mich wieder zu ärgern, und gleichzeitig erfasst mich gelinde Hoffnung, dass wir ohne Schaden an Leib und Seele davonkommen. Haben sie erst unseren Wein und die Ölfässer an sich gebracht, werden sie uns vielleicht verschonen.

Eine Hoffnung, die Anselmo gleich zunichtemacht. »Ihr, junge Frau, und Eure … Magd«, ein Wort, bei dem Katerina unwillig die Brauen hebt, »werdet uns an Land folgen und dort Quartier beziehen.« Zumindest können wir beruhigt sein, was unser Zusammenbleiben angeht. Sie hakt sich bei mir ein und flüstert aufmunternd: »Wenigstens etwas. Ich passe schon auf dich auf.«

»Seht einmal dort«, Anselmo weist auf das vorauseilende Schiff, »dort auf dem hohen Deck, den Mann im blauen Mantel. Schaut ihn einmal an. Das ist Mathurin Romegas, mein Admiral.«

Ich kneife die Augen zusammen, denn es ist nicht so einfach, die Gestalt inmitten des Gewimmels an Deck auszumachen. Der kostbare Mantel umgibt einen hochgewachsenen Mann, dessen stolze Haltung den Anführer verrät. Sein Brustpanzer blitzt in der Sonne auf. Ein herrisches Antlitz, ein grauer Bart zeugen von unbeugsamem Willen. ›Der wird keinen Widerspruch dulden‹, denke ich. Kein schönes Gesicht ist es, hart, fast mürrisch erscheint es mir. Beklommen wende ich mich Katerina zu.

»Siehst du ihn?« Sie nickt, sie empfindet wie ich. Unser Schicksal liegt in den Händen eines Mannes, der sich aufs Kriegshandwerk versteht. Hoffen wir, dass der Sinn für Menschlichkeit ihm nicht gänzlich abhandengekommen ist.

»Was für ein Landsmann ist er? Romegas, das klingt spanisch, nicht wahr?«, höre ich Katerina fragen.

»Hispanien ist groß«, versetzt Anselmo nicht ohne Stolz. »Wir sind Kastilier. Er führt ein eigenes Haus auf Malta, zu dem man Euch geleiten wird.«

»Sind alle Ritter wohl wie er?«

»Was meint Ihr?«

»So alt, so kalt und unnahbar.«

»Habt keine Angst, er ist kein Unmensch.«

Eine Frage kommt mir auf einmal in den Sinn: »Und gibt es keine Frauen auf der Insel?«

»Doch, natürlich, wo denkt Ihr hin? Eine ganze Menge.« Als falle ihm etwas Sonderbares ein, verstummt er plötzlich und wendet sich ab. Was mag denn so Geheimnisvolles daran sein? Seine Lippen verziehen sich zu einem schiefen Lächeln. Er, der seine Züge sonst so beherrscht, scheint verlegen. »Die Ritter sind es, die, nun ja, Keuschheit gelobt haben. Wir anderen, wir haben Frauen zu Hause, die auf uns warten. Wir haben Familien wie Ihr auch.«

»Oh, Ihr habt eine Frau? Und Kinder?«

Anselmo zögert, als überlege er, ob er die Frage beantworten soll. Jetzt errötet er wieder und scheint verschämt. Wir merken, wie jung er doch ist. Sicher zählt er nicht viel mehr als zwanzig Jahre.

Dann antwortet er doch: »Nein, sowohl die eine wie auch die anderen nicht. Noch ist es nicht an dem.«

»Es ist doch jemand da, der für Euch sorgt?«

»Ich habe eine Schwester und eine Mutter, die für mich sorgen und die das Haus hüten, wie es sich gehört.« Unwillig klingt das, als teile er etwas mit, das uns nichts angeht.

»Ja, bei den Müttern hat man es gut.« Katerina hüstelt. Sind meine Reden ihr zu vertraulich? Anselmo ist nicht unser Freund, gibt sie mir zu verstehen. Allerdings finde ich ihn jetzt nicht mehr so schlimm. Wie er vor uns steht, ein großer Junge, ein bisschen verunsichert, so wirkt er durchaus nett. Ich lächle ihn an, wir sind auf den guten Willen der Sieger angewiesen.

»Wer kümmert sich denn um die adeligen Ritter? Ich meine, wer versorgt sie?«

»Sie haben Sklaven und auch Diener und Dienerinnen, die ihnen den Haushalt führen. Die maltesischen Frauen sind sehr schön. Ihr kommt doch von Sizilien her? Sie gleichen den Frauen von Malta.« Je länger er spricht, desto größer wird seine Begeisterung. »Ihr werdet sehen. Auch junge sind darunter, den Rittern aufzuwarten. Da gibt es Häuser …« Er stockt, als hätte er zu viel gesagt, und rot wird er auch wieder. Einmal in Schwung gekommen, ist er fast hübsch.

Katerina zupft mich am Arm. »Wir haben jetzt genug gehört, Señor Anselmo.«

Beflissen senkt er den Kopf, und seine Züge werden wieder ausdruckslos. »Verzeiht, ich wollte nichts Unziemliches reden.«

»Sagt einmal«, überspielt Katerina die Pause und lenkt ab, »was für Vögel sind das, die uns schon geraume Zeit begleiten?«

Manchmal kommt Katerina sich schrecklich wichtig vor, wenn sie meint, etwas sei nicht schicklich für meine Ohren. Und sicher geht es um die Dinge zwischen Mann und Frau. Aber ich bin kein Kind mehr, bin sogar schon einem Cousin versprochen. Gott sei Dank wohnt der weit entfernt, weshalb er mir alberne Briefe schreibt. Mir scheint, er versteht von diesen Liebesdingen weniger als ich. Das meiste weiß ich schon, und sehr interessant kommt es mir nicht vor.

Auf unserem Hof habe ich die Tiere beobachtet, ihre Aufgeregtheit, gefolgt von verrücktem Rütteln und Schütteln, bis sich beide endlich gleichmütig trennen. Das ist also die viel gerühmte Liebe, die mir gewaltig überschätzt erscheint. Ich könnte nie mit diesem fremden Cousin mich derart gehen lassen.

Katerina muss darin erfahrener sein als ich. Jedenfalls behauptet sie das. Ich weiß bis heute nicht, warum der Mann, mit dem sie verlobt war, sie verlassen hat. Ein Geheimnis, das sie wohl mit ins Grab nehmen wird.

Wie eine dunkelblaue Wolke ist ein Vogelschwarm über uns gekommen und verdunkelt einen Augenblick die Sonne, die jetzt hoch über uns steht.

»Wie schön sie sind«, ruft Katerina, »sie wollen uns begleiten.«

»Sie begrüßen uns«, erklärt Anselmo mit wichtiger Miene, »es sind Blaumerlen, die auf Malta brüten. Wir werden unser Ziel bald erreichen.«

Freude spricht aus seinen Worten, die ich nicht teilen kann. Trotzdem rührt mich sein Gefühl. Schön, wenn du ein Zuhause hast, wo es dir wohl ergeht, wohin du gern nach Reisen wiederkehrst. Ich lehne mich an Katerina, und wir verfolgen den Flug der schönen Vögel, ihr Vorüberrauschen, das zarte Pfeifen, wenn der Schwarm sich lichtet und verdichtet, in weiten Schwüngen uns umkreist, um dann in engeren Schleifen sich zu ballen in wirbelndem Tanz.

»Die Insel, Malta, seht Ihr? Am Horizont, der Küstenstrich!« Anselmo ist ganz aufgeregt. Wir können uns vom Anblick der Vögel kaum losreißen. Im Augenblick, als er gerufen, scheint der ganze Schwarm wie hingeweht ins Meer zu stürzen. Wir erschrecken ordentlich. Nein, knapp über den Wellen fliegen sie, fortgescheucht wie auf der Flucht.

Es sind größere Vögel mit bräunlichem Gefieder, die herangleiten in stillem Flug. Die beiden rühren kaum ihre Schwingen. Mühelos treiben sie vorm Wind, leicht und schnell und ausgebreitet wie zwei glänzende Tücher. Sind sie Freund oder Feind? Der Schwarm treibt ein Verwirrspiel mit ihnen, bald dichter Wirbelsturm, bald weit zerstreut. Unbeirrt kreisen die Großen, dann stößt der eine vor, teilt wie ein Blitz den Schwarm, der unbekümmert davonstiebt.

»Sind es Falken, die dort jagen?«, will Katerina wissen.

»Nein, Weihen sind es.«

Der eine folgt dem Schwarm, der andere schwingt sich über die Masten, als habe er hier seine Beute erspäht. Er scheint zu verharren und in der Luft zu stehen. Will er sich niederlassen? Wir müssen die Augen schließen vor der gleißenden Mittagssonne.

Als ich die Augen wieder öffne, weigern sich meine Sinne, das Bild zu fassen. Dann dringt es wie ein Nadelstich in mein Bewusstsein. Den Anblick vergesse ich im Leben nicht. Grauenvoll ist, was ich sehe. Hoch oben von der Rah flattert ein Lumpenkleid im Wind, worauf der schöne Jäger sich geschwungen hat. Und beide schaukeln hin und wider, der Vogel und das Bündel. Aus den Fetzen hängen nackte Beine herab und schlaff wie totes Holz pendeln die bleichen Füße. Der Kopf, merkwürdig abgeknickt, scheint uns noch etwas zuzurufen. Es ist die ausgestreckte Zunge, die er im Todeskampf herausgestreckt.

Mein kleiner Verrückter ist es, Janni, der uns alle erheitert hat: mein Spaßmacher, mein närrischer Begleiter, mein Freund. Auch jetzt noch scheint er Grimassen zu schneiden, um uns zum Lachen zu bringen. Wir haben ihn gleich vermisst und gehofft, er sei bei unserem Verwalter gut aufgehoben. Wem ist der Kleine so lästig geworden, dass sie ihn aufgeknüpft und dort emporgezogen haben? Ich wage kaum hinaufzuschauen, weil es mich schmerzt. Der Ärmste. Hat er begriffen, was sie im Sinn hatten mit ihm? Außer sich vor Angst wird er gewesen sein. Ich stampfe mit dem Fuß. Ich will Aufklärung, auch wenn es ihm nichts mehr hilft. Ich will wissen, wer den Kleinen getötet hat, der nie jemandem Böses tat.

Anselmo, mit ungerührter Miene wieder, mag erahnen, was in mir vorgeht. »Er hat nicht aufgehört mit seinem Singsang und den dreisten Sprüchen. Nicht lange hat er leiden müssen. Es tut mir leid. Ich konnte sie nicht hindern. Die Leute wollten ihren Spaß.«

Ich kann nicht glauben, was ich höre. Doch ich begreife jäh, dies alles ist kein Spiel. Wir sind die Opfer, wir, die wir schwach sind. Wir sind es, die gefressen werden. Wie der arme Bursche da oben, auf den der Greif sich setzt und die scharfen Krallen in die dünnen Schultern schlägt. Die Flügel toben knatternd um den Kopf des Toten, und der gekrümmte Schnabel, scharf wie eine Sichel, sticht zu und hackt den Schädel auf.

Für Katerina und mich ist der Anblick unerträglich. Und, wie es scheint, für niemanden sonst. Am Horizont scheint Malta auf, und jedermann ist mit der Ankunft schon beschäftigt. Katerinas Gesicht ist totenbleich. »Es tut mir leid«, flüstert sie, »ich kann es ja nicht ändern. Es ist schrecklich, wie normal es für sie ist. Der arme Junge.« Ich kann nicht sprechen, mein Kopf ist ganz leer. »Komm, schau nicht hin, der Vogel kann ja nichts dafür.« Ich kann den Blick nicht wenden.

Da zuckt der große Jäger auf, unwillig fährt das Haupt herum. Er reckt den blutbefleckten Schnabel, sucht seinen Störenfried. Ein Klicken neben uns. Was ist da aufgeprallt?

Der Vogel lässt noch nicht ab, rückt unwillig nur ein Stück beiseite. Da trifft ihn wieder etwas so scharf und schmerzlich, dass er wankt auf dem Kadaver. Mit schrill krächzendem Wehlaut spreizt er die Flügel und hebt sich in die Lüfte. Neben mir schlägt es auf, ein kleines Geschoss, das ihn vertrieben hat. Ein runder Stein, ein Kiesel, unscheinbar, glatt geschliffen, mit scharfem Rand, der dem Fresser sicher wehgetan. Wer mag so zielsicher ihn geworfen haben? Ich schaue mich rasch um, sehe niemanden, der infrage kommt. Alle starren sie jetzt gebannt in die Höhe, wo der wütende Vogel aufsteigt über dem baumelnden Sack, der einmal ein Mensch war, geschändet jetzt.

»Schneidet ihn ab«, ruft Anselmo endlich. Ein Matrose geht daran, den Knoten zu lösen und das Bündel abzuseilen. Wie ein Plundersack prallt der Tote auf das Deck. Man wirft eine alte Plane darüber.

»Wer ist der Schütze?«, frage ich Anselmo. Er hat nichts bemerkt. Rasch trete ich auf den Stein und berge ihn dann in meiner Tasche. Ein Talisman, so will mir scheinen, ein winziger Beweis für Verständnis und Trost, als habe ein unsichtbarer Geist über alle Rohheit triumphiert und – obwohl wir hier macht- und hilflos sind – in heimlichem Einverständnis meinen Wunsch erfüllt. Die Umstehenden kümmert das nicht sonderlich. Es gibt Wichtigeres als einen toten Jungen. Aber Anselmo verspricht mir, ihn anständig begraben zu lassen.

Rufe an die Ruderer ergehen. Sie machen uns bewusst, wie nahe wir der Küste sind, der Heimat unserer Bezwinger. War ich vorhin doch neugierig auf das fremde Eiland, fühle ich mich jetzt so verletzt und erniedrigt, dass ich kaum etwas wahrnehme. Es ist, als habe der Vogel mir die Augen zerhackt.

Anselmo will uns alles erklären, malt sein Zuhause in den hellsten Farben, wie merkwürdig, ja, einzigartig alles sei. Die weiten grünen Felder des Inneren, das honigfarbene Gestein, das es umgibt, auf dem alles ruht, das geheimnisvoll aus den Fluten steigt.

Ich sehe nur die kahlen Felsen, die mich an seinen Herrn, Romegas, gemahnen. Wie abweisend der Fels auf mich wirkt, so kalt und schroff!

»Du zitterst ja«, stellt Katerina besorgt fest, und ich sehe ihr an, dass auch sie erschüttert ist von dem Geschehen. Ihre Besorgnis lindert meine Beklemmung, und ich atme ein wenig leichter. Wie gut ist es, eine Freundin zu haben, die Freud und Leid mit mir teilt.

»Wir dürfen keine Schwäche zeigen«, rät sie mir zu. Ich pflichte ihr bei und versuche, Anselmo zuzuhören. Das Flaggschiff steuert geradewegs auf eine Felswand zu. Darüber wimmelt es von Vogelschwärmen, die, aufgeschreckt vom anbrandenden Wasser, wie Rauch zum Himmel steigen.

Die See ist unruhig. Dicht unter dem Meeresspiegel ragen Felsen, die uns die Fahrt erschweren. Die Ruderer schlagen langsamer. Ein Spalt in der Felswand tut sich auf, eine Kluft, die beim Näherkommen immer breiter wird und schließlich riesenhaft sich öffnet.

»Das Hafenbecken, schaut.« Die See ist ruhig in dem Wassertal. Ringsum heben sich die gelben Felsenhügel aus dem Wasser, die Anselmo so liebt. Zur Rechten streckt sich eine Landzunge, zerklüftet, abweisend, unwirtlich hingestreckt. Und links, was heimatlich scheint für Anselmo, sind für mich die abgehackten Finger eines Titanen, die grob und wächsern gelb sich aus der Tiefe heben. Auf ihren Nägeln tragen sie die Festungen. Das hat für mich nichts Friedliches; zur Abwehr sind sie bereit, bieten kein gastlich-freundliches Willkommen.

Wie schmerzlich vermisse ich gerade jetzt meine Heimat. Mit Wehmut muss ich an meine steilen Felsen denken, die weithin sich verlaufen, ihre umwölkten Gipfel, die sich dem Blick entziehen. Doch unter ihnen liegen sanft geschwungen grüne Täler, die lieblich sich zum Meer hin weiten. Ihr Anblick freut das Herz. Denn diese hingekrümmten Blöcke lassen mich schaudern.

Doch hat das Ganze trotz des hochmütig Abweisenden auch etwas Großartiges, Majestätisches, dem ich mich nicht ganz verschließen kann. Es mag an der Sonne liegen, die herabbrennt und alles in ihr gleißendes Licht taucht. Dennoch vermisse ich das Grün meiner Heimat, die Pinien, Eibisch, Koniferen und meine geliebten Kaktusfeigen. Kein Efeu, kein Wein rankt an den blanken Steinbrocken, denen wir uns nähern.

Am ersten plumpen Finger, kahl und abweisend, gleiten wir vorüber und halten auf den zweiten zu, den wir umrunden. Vom Fort herab grüßt uns die rote Flagge.

»Das ist Birgu, unser Ziel, der Hafen ist dahinter.«

Der Landeplatz vor der gewaltigen Mauer ist schon zu sehen. Kleine Schiffe liegen vertäut am Kai. Über breite Planken werden Fässer ans Land gerollt und auf einfache Karren geschoben. Bündel, Körbe, sogar Kisten wanken auf Köpfen dahin. Stimmengewirr, lautes Geschrei tönt bis zu uns herüber.

Das Flaggschiff hält. Ein schwarzes Band liegt vor ihm auf dem Wasser wie eine Schlange, die ihren Zahn in den dritten Finger schlägt. »Nein«, lacht Anselmo, »es ist eine Kette, mit der wir unsere Einfahrt schützen.«

****

Von Weitem ist mir’s wie das fröhlich bunte Gewimmel und Getreibe erschienen, das ich von unseren Markt- und Festtagen so gut kenne. Da liegt ein heiterer Glanz auf dem Ort, der die Menschen noch freundlicher und friedlicher stimmt. Natürlich achtet jeder auf seinen Profit, aber nicht um jeden Preis. Das Gesellige spielt für alle eine große Rolle. Das Handeln ist uns auch schon wichtig, aber das Feilschen gerät zum großen Spaß, aus dem jeder seine Befriedigung zieht. Denn jeder spielt eine Rolle.

Auch mir liegt das Schauspielern im Blut: Ich bin die Kundin, die sich schon abwendet vom Unnachgiebigen, bis er sich doch erweichen lässt. Die Wechselreden gehen hurtig hin und her. Das Miteinander, die Gespräche, Necken und Lachen, das ist für mich das Schönste.

Hinter den Ständen werden die Tiere feilgeboten, die Lämmer, Ziegen, die Kaninchen, Hühner, weiße Enten; das blökt, fiept, grunzt um die Wette. Und alle Herrlichkeiten der Küche gibt es zu kosten. Berühmt ist unser Honig, und deshalb liebe ich besonders unseren triefenden Mandelkuchen. Und schöne Früchte gibt es auch, Melonen, Feigen, Pfirsiche, so lecker, dass mir der Saft über das Kinn rinnt. Musiker spielen auf und schlagen ihre Gitarren. Vater selbst versucht sich im Gesang, was allen ein nachsichtiges, mildes Lächeln entlockt.

Doch hier angelandet, zerstiebt solche Fantasie. Was wir erblicken, ist kein heiterer Wochenmarkt. Körbe und Kisten türmen sich, Fässer werden quietschend auf hohe Karren gerollt. Maultiere und starke Ochsen scharren ungeduldig mit den Hufen, um die Wagen endlich über die Rampen hinauf zur Stadt zu bringen. Alle haben es eilig, von heiterer Stimmung keine Spur.

Aus den Schiffsbäuchen quellen die mächtigen Fässer voller Öl und Wein. Mein Öl, wie ich schmerzlich bedenke. Ein ganzes Heer von Arbeitern müht sich, der Lasten Herr zu werden. Das Gezerre, Geschiebe wogt unablässig hin und wider wie die Brandung. Alles geschieht so geschwind, als fürchte man, niemals zum Ende zu kommen.

Ein Wächter treibt in fremder Sprache zur Eile an. Mein Blick fällt auf die rauen Gesellen, die vom Kai her die Fässer aufbringen und sie oben auf die Wagen stauen. Den halb nackten bärtigen Kerlen, die ihre wulstigen Schultern gegen die Dauben stemmen, scheint es keine Mühe zu bereiten, aber ich weiß, wie schwer die Fässer sind. Keinen Fußbreit könnte ich sie zur Seite rühren. Rollt eins herab und über dich, so gibt es keine Rettung mehr. Furchteinflößend wirken die Männer, wie sie verbissen mit unbewegten Gesichtern ihre Arbeit tun. Auf ihren Rücken und Armen bemerke ich Striemen.

»Aber … sie sind verletzt und trotzdem müssen sie so hart arbeiten?«, frage ich Anselmo, der uns vom Schiff geleitet und an den wir uns klammern, um nicht verloren zu gehen. Ich verstehe seine Antwort kaum, so laut ist das Geschrei von Mensch und Tier. Überdies dringt ein helles Klirren und Hämmern schmerzhaft an unsere Ohren. Es schallt aus den dunklen Kavernen unter der Rampe, in denen ich vereinzelt Feuerbrände lodern sehe. Etliche Menschen machen sich an diesen Feuerstellen zu schaffen.

»Sind es Köche?«, fragt Katerina.

Anselmo schüttelt den Kopf. »Schmiede. Es sind Sklaven, die hier Dienst tun, Türkensklaven, die sich ihr Brot verdienen. Wer nicht rudert, muss hier anpacken.« Für ihn scheint alles selbstverständlich zu sein. Katerina und ich schauen entsetzt.

»Was wollt Ihr?«, spricht er weiter. »Sie sind gefangen und von geringem Nutzen. Niemand wird sie je auslösen.«

»Ihr könntet sie, wenn sie so nutzlos sind, ihr könntet sie fortschicken, dahin, wo sie geboren sind.«

»Damit sie gleich wieder gegen uns in den Krieg ziehen?«, empört sich Anselmo.

Mein Blick gleitet zum Pferdewagen hinüber. Ein dunkelhäutiger Riese fällt mir besonders auf, der aus Übermut oder Spott dem Aufseher zum Tort eines der Fässer hoch über seinen Kopf reckt wie zum Wurf. Wie ein Heros steht er hoch oben auf dem Gefährt. Die breite Brust wölbt sich heraus, ein höhnischer Blick schießt zum Wächter hin. Die anderen haben jäh gestutzt, die Köpfe gleich wieder gesenkt. Da! Kaum, dass man’s sieht, mit einem Zischen saust die Schnur einer Peitsche heran, fährt dem Riesen um die Arme und beißt zu.

Alles geschieht in einem Augenblick. Das fein geflochtene Tauende zieht messerscharf einen Ritz wie eine feine Naht in die gespannte Haut des Unterarms. Bis auf die Knochen schneidet so ein Riemen. Die offene Wunde speit einen roten Schwall zu Boden.

Ich halte den Atem an, als hätte der Peitschenhieb mich getroffen. Ich drücke Katerinas Hand so stark, dass es bestimmt wehtut. Sie scheint es gar nicht zu bemerken. Denn nun gerät das Bild ins Wanken. Über dem Kopf des Riesen schwankt bedrohlich das himmelwärts gereckte Fass. Die Hände beben ihm. Kaum hält die Rechte das Gewicht. Die höhnisch trotzige Miene ist gleichsam weggewischt. Ungläubig schaut der Mann, erschreckt. Er hat doch niemanden bedrohen, niemanden ernstlich angreifen wollen.

Einen linkischen Schritt macht er, das Gleichgewicht zu retten. Seine Bestürzung ist zu groß, der Halt verloren. Blut strömt vom Ellenbogen seinen Arm hinab, rinnt ihm die eingekrümmte Brust hinunter, die schwer um Atem ringt. Da geht es wie ein Ruck durch die Gestalt. Das ist ein schreckliches Beben. Ich wünsche mich weit fort und kann den Blick nicht wenden. Wir müssen miterleben, wie der bärenstarke Mensch fehltritt. Unbeholfen stößt sein Fuß ins Leere. Die Hände tragen ihre Last nicht mehr. Die Linke zuckt, als wolle sie nach der klaffenden Wunde greifen, das Blut ersticken. Und das Gewicht wird übermenschlich groß.

Wir sehen das Furchtbare kommen und können uns nicht rühren, wie alle anderen, die uns umgeben. Die tiefe Stille vor dem Sturm, bevor die Blitze zucken. Entsetzliches steht zu erwarten, und wir wissen, gleich schlägt es ein. Eine Eisfaust greift nach meinem Herzen. Noch aber schwebt die Riesenlast, gehalten wie von Zauberhand, frei in der Luft, als suche sie noch nach dem Opfer. Wen wird sie zermalmen, wenn sie, ein tödliches Geschoss, herunterfährt?

Die Schnur saust ein zweites Mal heran. Unbarmherzig gräbt sie sich in den verzerrten Körper, wickelt sich ganz um seine Brust. Ein glühend rotes Band scheint nun daran geheftet. Ist dieser Aufseher wahnsinnig? Sieht er nicht, in welcher Gefahr wir alle schweben? Die rote Spur zieht sich um den Leib, zerstört das letzte Quäntchen Halt. So ist das Unheil nicht mehr abzuwenden. Der Schwarze ist am Ende seiner Kraft. Das grässliche todbringende Spielzeug fällt wie ein riesiger Würfelstein.

Der Peitschenhieb aber hat ihn aufgeschreckt. Die Augäpfel quellen weiß hervor aus dem dunklen Gesicht. Um nicht selber zerschmettert zu werden, reißt er mit letzter Anspannung den Kopf zurück.

»Aus dem Weg!«, schreit jemand. Und wir atmen wieder. Die Laute dringen heran wie aus der Ferne, dabei ruft Katerina mir direkt ins Ohr. Ich verstehe kein einziges Wort bei dem entsetzlichen Lärm. Wir stehen eingezwängt inmitten vieler Menschen gleich vor den beiden Pferden. Die Erregung hat längst auch die Tiere ergriffen. Sie schnauben, ihre Flanken zittern, als verstünden sie, was unheilvoll über uns allen schwebt.

Dort droben auf dem Wagen verliert der Hüne seinen Kampf. Er schreit etwas heraus, was unmenschlich qualvoll klingt. Mag sein vielleicht ein Hilferuf oder eine Warnung, alles zugleich. Entsetzt will er noch retten und erstarrt doch im Moment. Schaum fliegt vom Mund, ungläubig stieren seine weißen Augen.

Katerina zerrt an meinem Arm, sucht, uns fortzuziehen. »Du brichst mir die Hand.« Aufgeschreckt lasse ich sie fahren. Und da stößt mich ein heftiger Schlag von hinten an ihre Brust. Wie festgewachsen kleben wir aneinander.

»Hab keine Angst«, keucht sie, »wo ist Anselmo?« Für Angst bleibt keine Zeit. Wir stehen wie gebannt, und unser Wächter ist selbst in Bedrängnis, kann sich aus einem Knäuel von Leibern nicht befreien. Kein Ausweg möglich, nicht vor und nicht zurück. Die Arme werden eng uns in den Leib gepresst. Atmen wird schwer.

Katerinas Gesicht glüht wie die Feuerblume. »Halt still«, röchelt sie, »dass du mir ja nicht fällst.« Wie schrecklich wäre es, am Boden unter all den Sohlen getreten zu werden. So muss es sich in einer Rüstung anfühlen, denke ich plötzlich, in einem Sarg, in einem Grab.

Der grauenvolle Schrei klingt nach in meinen Ohren. Setzt aber ungeahnte Kräfte frei. Die Leiber streben auseinander, treiben fort, schaffen Platz. Um uns wird es ein wenig lichter. Die Angst, dass wir ersticken, schwindet mählich. Wohin sich aber wenden?

Ein Ellenbogen trifft mich, dann noch ein Schlag, dass mir die Sinne schwinden. Ein schwerer Absatz tritt auf meinen Fuß, und Eisenschultern drängen uns zurück. Wenn es ums eigene Leben geht, ist jedem jedes Mittel recht. Aus Leibeskräften stürzt man fort, was kümmert die das Wohl des Nachbarn? Wir sind zu schwach, um fortzukommen.

Nur Katerina denkt nicht an sich. »Komm, spring!«, schreit sie und schlägt mir ins Gesicht. Sie stützt mich, denke ich, da wirft sie mich zur Seite. Ungelenk selber, fällt sie gleich neben mich. Wir liegen beieinander, gleich vor dem Karren jetzt, sind ungeschützt den Hufen preisgegeben. Die Tiere wiehern laut und zerren ungebärdig an den Strängen. Wie urzeitliche Ungetüme bäumen sie sich auf. Wer schreit? Anselmo?

Da schlägt es ein mit Krach, Getöse. Auf die Bank schlägt es, auf die Wagenkante, ohrenbetäubend, und birst in seine Teile. Hingeschmettert fliegt es in Stücke, die treffen hart die Rösser. Und eine Flut goldgrünen Öls ergießt sich über ihre Kruppen. Wild schnaubend steigen sie auf ihre Hinterbeine. Unsinnig vor Angst ragen sie über uns auf. Zwei Sprünge auf uns zu, und sie zermalmen uns.

»Roll dich fort«, ruft Katerina. Hat sie denn keine Furcht?

Ich nehme einen Schatten wahr, der auf uns fällt. Wann ist er gesprungen? Der riesenhafte Mensch, der eben ohnmächtig auf dem Karren steht, wagt den gewaltigen Sprung. In einem Atemzug, rasend und schnell, mit dem Verstand kann ich’s nicht fassen, schlägt er auf vor die herabstürzenden Tiere, hält sie nieder mit aller Kraft und stemmt die Schenkel gegen das Erdreich. Bricht nicht sein Kreuz? Bis zum Zerreißen spannt er die Muskeln. Der Schädel wird ihm bersten.

Woher rührt dies grauenvolle Knirschen? Ich habe die Zähne fest aufeinandergebissen. In meinem Kopf rauscht eine Flut, dass ich nichts anderes hören kann.

Sein Körper spannt sich wie ein Bogen. Die glänzenden Striemen auf seiner Brust brechen auf und spucken Blut. Gleich werden seine Knochen splittern. Rasselnder Atem kommt aus dem Mund des Riesen. Nach und nach wird sein Antlitz wieder menschenähnlich. Es ist vollbracht. Er hat die Pferde angehalten. Klopft auf den Hals des einen Tieres und lehnt sich an das andere. Er flüstert ihnen zu. Die Arme fallen ausgerenkt zur Seite.

Wir leben und wollen es nicht glauben. »Komm, Kind«, sagt Katerina in die Stille, die endlos scheint, »wir müssen helfen.« Ich möchte aufspringen, jubeln, tanzen vor Freude, doch das ist mir nicht möglich, meine Beine zittern von der Anspannung. Mühsam richte ich mich auf. ›Kind‹, hat sie gesagt, was ich sonst nicht so gerne höre. Jetzt möchte ich ihr um den Hals fallen. Sie soll mich halten und trösten.

Auch in die Umstehenden kommen wieder Leben und Bewegung. »Ein Wunder, ein Mirakel«, höre ich. Der, dem wir unser Leben verdanken, liegt da wie tot. Der Wächter, ein grauhaariger Alter, ist nähergetreten, zwei Geharnischte an seiner Seite. Er stößt den Ohnmächtigen mit dem Fuß an, prüft, ob noch ein Funke Leben in ihm steckt.

Er schimpft ihn, und so wenig ich auch verstehe, wird schon deutlich, was er meint. »Bist du verreckt?«, fährt er ihn an, als der sich gar nicht regt. Und Katerina flüstert seine Sätze mit, was ihnen ein wenig von dem Grauen nimmt. »Ich will’s nicht hoffen. Ich selber will dich strafen für deinen Hohn und diesen Aufruhr, den du angezettelt.« Ein zweiter Tritt lässt den riesigen Leib erschauern. Er lebt, dem Himmel sei Dank. Der Alte winkt den beiden Helfern, sie mögen ihn packen. Was sie auch tun ohne Erbarmen.

Der Sklave weiß nicht, wie ihm geschieht. Sein Kopf fällt hintenüber, als sei er ihm zu schwer. Ein grober Tritt, und die geschundene Gestalt kommt taumelnd auf die Knie. Endlich, zwar schwankend noch, steht unser Retter aufrecht vor den Bütteln.

»Die Arme vor!« Breite Riemen umschließen seine Gelenke. Ich sehe die Ringe an den Ledergurten. Am Boden liegt eine schwere Eisenkette, die man rasselnd herbeischleift. Daran werden sie ihn schließen.

»Was haben sie vor?«, zischt Katerina.

Da bin ich schon hinzugeeilt und rede einfach drauflos. Und er scheint mich zu verstehen, wenn auch nicht jedes Wort. »Ihr tut dem Manne unrecht. Ihr selbst seid Zeuge unserer Rettung gewesen. Ohne ihn hätten wir unser Leben gelassen. Die Tiere wären durchgegangen. Sie hätten alles verwüstet und uns getötet.«

Verwundert sieht mich der Graukopf an. Er hat mich nicht verstanden, obwohl der Sinn meiner Rede deutlich ist. Ich zeige auf den Schwachen, zeige auf seine Fesseln und schüttele heftig meinen Kopf. »Ochi, nein!« Das begreift ein jeder.

Der Sklave wendet sich mir zu. Ein erstaunter Blick trifft mich. Es scheint, als möchte er etwas sagen, doch kann er seine Zunge gar nicht rühren.

Jemand zerrt stark an meinem Arm. Anselmo, wieder bei Besinnung, will mich zur Seite drängen. Ich kann deutlich sehen, dass ihm meine Aufführung nicht recht ist. Vielleicht war er zu benommen, die Heldentat des Schwarzen anzuschauen. Nun, er wird mich nicht irremachen.

»Ihr mischt Euch da in was, das unsere Sache ist«, radebrecht der Wächter. Die griechischen Wörter klingen höhnisch in seinem Mund, verzerrt und falsch.

»Und Ihr versteht es nicht. Wohl hat er das Äußerste gewagt, und es ist ihm auch geglückt.«

»Geloios! Euch hat er in Gefahr gebracht, Euch und uns andere. Er kann von Glück sagen, dass ich ihn nicht auf der Stelle niedergestochen habe.«

Ich möchte am liebsten laut schreien, so sehr ärgere ich mich über den Unerbittlichen. »Lasst ab!«, fleht Anselmo mich an. Was ist, was fürchtet er? Wird ihm eine Strafe auferlegt, weil er uns nicht gezügelt hat? Werden wir auch in Ketten gelegt? Ja, die kleine Griechin hat sich unbotmäßig verhalten. Sicher wird es ihm angelastet.

Ich schere mich nicht um seinen Einspruch. »Ich werde nicht zulassen, dass diesem Mann etwas geschieht. Ich verbiete es. Außerdem müssen seine Wunden versorgt werden. Ihr seid mir dafür verantwortlich.«

»Was fällt Euch ein, wer seid Ihr, so mit mir zu sprechen?«

»Chrysalis ist mein Name, wie Ihr wohl wisst, und gegen meinen Willen werde ich hier festgehalten. Bedenket, Herr Anselmo, wäre mir jetzt ein Leid geschehen, so hätte kein anderer als dieser Alte dafür zu büßen, denn einzig und allein sein Peitschenhieb war Ursache allen Übels. Der Preis für uns ist unermesslich hoch. Durch unseren Tod hätte der Orden ein schönes Sümmchen eingebüßt. Achtet uns bloß nicht für zu gering!«

Katerina hat sich hinter mich geschlichen. Ich weiß genau, sie missbilligt meinen Auftritt. Denn wir können ja nicht wissen, was uns hier noch erwartet.

»Ich walte nur meines Amtes.« Der Alte fühlt sich, wie es scheint, nun unwohl in seiner Haut. Er hat nicht erwartet, dass jemand ihm Paroli bietet. ›Ein kleiner Sieg‹, denke ich, ›besser als nichts.‹ »Wir führen ihn nur einem Richter zu, der über ihn befinden wird«, stammelt er kleinlaut.

Ein Grüppchen Neugieriger hat sich um uns geschart, die dem Wortwechsel aufmerksam folgen. Zwei gut gekleidete junge Männer sind darunter, die mich eindringlich mustern. Sie gehören jedenfalls nicht zu den Arbeitern. Ritter vielleicht. Sie scheinen mein Auftreten lustig zu finden. Sie tuscheln und lachen. Auch wenn es vornehme Leute sind, benehmen sie sich kindisch, ja, ungezogen. Mögen sie mich immerhin lächerlich finden, ich lasse mich nicht beirren. Ich schaue wütend zurück. Ein leises »Chrys, bitte« lässt mich die Lider senken. Katerina natürlich!

»Bitte«, sagt Anselmo nachdrücklich, »es ist Maurice, für den Ihr bittet. Immer wieder sorgt der für Unruhe und zeigt auf seine Art, wie er uns achtet.«

Ich kann keine Verachtung an dem armen Maurice bemerken. Aus seinen Zügen sprechen nur Erschöpfung und Ergebung. Kaum zu glauben, dass diese lahme Kreatur eben noch mit ungeheurer Kraft die verschreckten Pferde gebändigt hat.

»Er fordert es heraus, dass man ihn so behandelt. Ein Unruhestifter ist er, weiter nichts, der lernen muss, den Nacken unters Joch zu beugen.« Wie kann ein junger Mann nur so schändlich reden! Der stete Umgang mit Krieg und Gefahr lässt ihn alles Mitleid vergessen. Ich halte meine Empörung aber im Zaum, schicke nur einen eisigen Blick in seine Richtung.

»Wir haben Zeit verloren, und ein Frachtstück ist verdorben, mutwillig durch diesen Mann. Das kann nicht ungesühnt bleiben.«

Ich hole Luft, um ihm den Kopf zurechtzusetzen, und fühle gleich Katerinas Hand auf meiner Schulter. »Dies ist nicht die richtige Zeit, und hier ist nicht der rechte Ort für einen Streit«, wispert sie mir ins Ohr.

Der Riese, eben noch ermattet und willenlos an unserer Seite, hebt jetzt den Kopf. Ein Zug um seinen Mund, den ich als Lächeln deute, scheint auf. Er macht eine Bewegung, als fordere er den Büttel auf, ihn endlich fortzuführen. Kaum merklich nickt er uns zu, als wolle er uns danken.

»Ich bin froh«, sagt Anselmo, »dass Ihr keinen Schaden genommen habt.« Damit nimmt er meinen Arm und leitet uns zu einem kleinen Eselsgespann, das an der Rampe wartet. Gerade sehe ich noch, wie Maurice an der Schmiede vorbei zu einem schwarzen Tor geführt wird.

»Wo bringen sie ihn hin?«

»Es gibt unterirdische, in den Fels gehauene Kammern, die als Kerker für die Sklaven dienen. Und auch die Gefangenen werden dort eingeschlossen.«

»Unter der Erde? Das heißt, sie lebendig begraben!«

»Ich entnehme Euren Reden, dass Ihr alles, was wir anstellen, nicht gutheißen könnt. Was wollt Ihr? Wir wären unseres Lebens nicht mehr sicher, wenn wir ihnen mehr Raum gewährten. Unsere Feinde verfahren übrigens auf die gleiche Weise. Selbst unser Großmeister ist eine Zeit lang Galeerensklave gewesen. Ihr seht, man kann es durchaus überleben.«

Anselmos Worte triefen geradezu vor Bewunderung, als sei dieser La Valette ein überirdisches Wesen, das es anzubeten gilt. Ich lasse mich auf den Sitz fallen.

Was für ein Tag! Katerina nimmt an meiner Seite Platz, und Anselmo ergreift die Zügel. Ich bin nicht allein. Daraus lässt sich immerhin ein wenig Zuversicht schöpfen.

****

Ich habe aufgehört, die Tage zu zählen. Ich wollte taub sein für alles, was zu uns hereindrang. Ich ließ Stunden um Stunden dahingleiten. Ein Tag war wie der andere. Die Zeit schien sich zu dehnen, schien endlos, weil alles sich gleichförmig aneinanderreihte. Unaufhörlich lief der Sand durchs Stundenglas. Und so bin ich stumpf und gleichgültig geworden gegen alles, was um mich her geschah. Ehe ich’s mir versah, ist der erste Mond vergangen.

Aber heute ist es anders. Noch kann ich nicht genau sagen, was mir neu erscheint. Etwas hat mich wie aus tiefem Schlaf geweckt. Die Tage werden länger, es wird bald Sommer, und es ist unerträglich heiß. Das meine ich nicht. Es sind die Menschen, die mir zu denken geben.

Wir sehen zwar nur wenige Leute, doch kommen sie mir nicht mehr so gelassen vor wie ehedem. Ruheloser sind sie, als warteten sie ungeduldig, dass etwas sich ereigne. Und ich habe nicht den Eindruck, es handele sich dabei um etwas Erfreuliches. Im Gegenteil, sie wirken besorgt.

Das klingt jetzt vielleicht gemein: Mir ist es nur recht, wenn es ihnen schlecht ergeht. Ich denke, sie haben Strafe verdient. Dieser Gedanke macht mir Mut, ja, stimmt mich sogar heiter. ›Seht ihr, das habt ihr davon‹, möchte ich ihnen zurufen, ›hättet ihr nur die Hände von unserem Schiff gelassen.‹

Bedrückt wirken sie nicht, auch nicht ängstlich, doch sie sind von Unruhe erfüllt. Da wir nichts Genaues erfahren, stecken sie uns mit ihrer Beklommenheit an. Man redet hier kaum mit uns und wenn, dann schnell und aufgeregt. Wenn sie uns verlassen können, wirken sie erleichtert. Auch Anselmo hüllt sich in Schweigen, wenn wir fragen, was sich begibt.

Ich sage zwar, ich bin ganz ruhig und blicke zuversichtlich in die Welt, doch ist mein Gleichmut nur gespielt und kostet mich viel Mühe. Ich will Katerina nicht ängstigen und sie nicht mich, und so reden wir nicht über unsere Furcht, nicht über die Einsamkeit, die uns umgibt. Klagen wollen wir auch nicht, obwohl wir fürwahr Anlass dazu haben. Seit ein paar Tagen gibt es nicht genug Wasser für uns. Wir dürfen nicht mehr so oft nach draußen. So wird uns das Gemach, in dem wir hausen, manchmal eng; es ist, als rückten die Wände näher zusammen.

Wir kommen zurecht, weil wir uns gut kennen. Mit einer Fremden kann man so nicht leben. Zwei Schlafstätten sind vorhanden, Tisch, Stühle, Kissen auch, die Wände bedecken bunte Teppiche. Jedoch musste ich bisher keinen einzigen Tag meines Lebens abgeschieden im Inneren eines Hauses verbringen. Nun weiß ich, was es heißt, eine Gefangene zu sein. Und ich verzehre mich nach milder Luft, in die sich keine Küchendünste mischen, nach frischem Wasser, das ich verschwenderisch über mich gießen kann.

Wir vertreiben uns die Zeit, indem wir in Erinnerungen schwelgen: ›Weißt du noch …?‹, und wir reden über das, was wir am meisten vermissen, unsere Stadt, die Familie, die Freunde, und brechen regelmäßig in Tränen aus.

Wir sprechen auch mit der jungen Frau, die uns das Essen bringt. Lisa heißt sie und versteht nicht viel. Sie gibt nichts preis. Sicher sind wir ihr zu neugierig, oder sie hat Anweisung, nichts zu sagen. Eine klapprige Alte schlurft auch durchs Haus: Melissa, die in der Küche herrscht. Katerina wäre glücklich, dürfte sie ihr zur Hand gehen. Denn was das Kochen anlangt, ist sie eine wahre Zauberin, die uns zu Hause mit ihren Künsten verwöhnt. »Wahrscheinlich fürchtet Melissa, dass ich ihr auf die Finger schaue«, grollt Katerina, »ihr Pligouri hat keinen Pfiff und schmeckt wie lahmer Esel, und das Öl war verdorben. Sie wird uns vergiften.« Aber wir beschweren uns nicht. Wir teilen kleine Beobachtungen miteinander, tauschen harmlose Bosheiten aus und sind bei alledem nicht recht glücklich.

Anselmo schaut regelmäßig zu uns herein. Er ist beauftragt, nach unseren Wünschen zu fragen. Dabei trachtet er, unser Wohlwollen durch kleine Geschenke zu gewinnen: ein paar Orangen hier, etwas Honig (nicht annähernd so gut wie unser Meli) da oder den Hasen, den wir verspeisten, obwohl er uns leidtat. In seiner Begleitung durften wir das Haus verlassen. Katerina behauptet, es ohne die Heilige Messe nicht auszuhalten, deshalb hat man uns wenigstens den Kirchgang verstattet.

Anselmo gibt sich wirklich Mühe, das muss ich zugeben. Er scheint Vergnügen an unserer Gesellschaft zu finden, sogar wenn wir ihn manchmal necken. Wir fragen ihn nach seiner Mutter, ob sie ein strenges Regiment zu Hause führe, ob er gehorchen müsse wie ein braver Junge. Dann reckt er sich und sagt ganz ernsthaft: »Mein Vater ist tot, ich bin der Herr im Haus.« Wir lachen ihn aus. Natürlich ist es traurig, wenn der Vater gestorben ist, aber lustig ist es, sich den jungen Mann als Hausherrn vorzustellen. Leider werde ich selber traurig, denn ich muss an meinen Vater denken, der die schreckliche Nachricht wohl schon erhalten hat. Wir fragen andauernd nach Post von ihm. Aber Anselmo hat berichtet, der Schiffsverkehr sei fast zum Erliegen gekommen.

Enttäuscht frage ich nach dem Grund. »Woran mag das liegen?«

»Es liegt nicht in unserer Hand«, erklärt er zögernd, als wisse er nicht recht, ob er es sagen soll, »es sind die Türken, die sich rüsten. Sie haben ihre Kundschafter überall und fangen die Galeeren ab.«

»Genau wie Ihr. Ihr werdet sie herausgefordert haben.«

»Chrysalis, Ihr seid eine rechte Plage. Alles glaubt Ihr besser zu wissen. Was versteht eine Frau, was sag ich, ein Mädchen schon von diesen Dingen?«

»Dann erklärt sie mir richtig.«

Er schweigt. Wahrscheinlich weiß er selber nicht genau, wie sich’s verhält mit großer oder kleiner Politik. Das Seewesen, so viel weiß ich von meinem Vater, ist immer mit Risiken verbunden. Nicht zum ersten Mal wurde ein Schiff mit seinen Waren an Bord aufgebracht. Allerdings noch nie mit so kostbarer Fracht, und ich rede nicht von mir. Er weiß recht gut, wer mit wem sich verbündet, wer zerstritten und vor wem man sich hüten muss. Manches hat er mir mitgeteilt. Wir Griechen haben ja die Politik erfunden.

Ein dringendes Anliegen haben wir. »Wann werden wir den Großmeister sprechen können?« Das habe ich wohl schon hundertmal gefragt. Ich möchte endlich dem Herrn gegenüberstehen, der letztlich über unser Wohl und Wehe entscheidet. Bis jetzt wurden wir abschlägig beschieden. Statt seiner gab der Admiral sich die Ehre.