Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

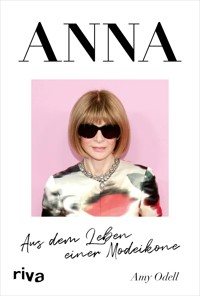

Anna Wintour ist die mächtigste Frau der Modewelt. Seit über dreißig Jahren steht sie an der Spitze der amerikanischen Vogue und hat mit rigorosem Urteil die Karrieren unzähliger Designer gefördert – oder zerstört. Wer verbirgt sich hinter der mythenumrankten Modeikone mit Sonnenbrille und Pagenschnitt, die als Vorbild für den Weltbestseller Der Teufel trägt Prada diente? Die Journalistin Amy Odell hat sich auf intensive Spurensuche begeben und zahlreiche Gespräche mit Wintours engsten Vertrauten und Wegbegleitern geführt. Das Ergebnis ist ein packendes und authentisches Porträt, das eindrucksvoll vor Augen führt, wie sich eine junge Frau dank ihres unermüdlichen Ehrgeizes und einzigartigen Talents in der internationalen Modewelt ganz nach oben gekämpft und diese für immer verändert hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 602

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Amy Odell

ANNA

Aus dem Leben einer Modeikone

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

2. Auflage 2024

© 2022 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2022 bei Gallery Books unter dem Titel ANNA. © 2022 by Amy Odell. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Gallery Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., New York.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Max Limper

Redaktion: Dr. Frauke Bayer

Umschlaggestaltung: Isabella Dorsch

Umschlagabbildung: IMAGO/Everett Collection/Jason Mendez

Satz: Carsten Klein, Torgau

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-7423-2200-5

ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1964-4

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1965-1

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Inhalt

Einleitung

Kapitel 1: Ursprünge

Kapitel 2: Jenseits der Schuluniform

Kapitel 3: Fired & hired

Kapitel 4: Anna Wintour, Fashion Assistant

Kapitel 5: Neustart in New York

Kapitel 6: Viva la Vida

Kapitel 7: Savvy

Kapitel 8: En Vogue

Kapitel 9: Zweitbeste

Kapitel 10: Vogue hier, Vogue da

Kapitel 11: House & Garment

Kapitel 12: Anna Wintour, Editor-in-Chief (viel mehr als eine Chefredakteurin)

Kapitel 13: Kalkuliertes Risiko

Kapitel 14: »In« oder »out«

Kapitel 15: First Assistant, Second Assistant

Kapitel 16: Ein neues Projekt, ein alter Freund

Kapitel 17: Hör auf das Geld

Kapitel 18: Die Scheidung

Kapitel 19: Dot.com

Kapitel 20: Eine neue Allianz

Kapitel 21: Zum beiderseitigen Nutzen

Kapitel 22: Big Vogue

Kapitel 23: Der Crash

Kapitel 24: Politik und andere Plagen

Kapitel 25: Anna Wintour, Artistic Director

Kapitel 26: Veränderung

Kapitel 27: Die Met-Gala

Epilog: Die Pandemie

Nachbemerkung

Danksagung

Anmerkungen

Für Rick

»Leute neigen beim Betrachten anderer zu Klischees.«

Anna Wintour, New York, 18. Oktober 2018

Einleitung

Natürlich trug sie Sonnenbrille.

Anna Wintour kam in die Mitarbeiterversammlung der Vogue gerauscht und blickte die Gruppe an, die sich gegen halb elf Uhr vormittags um den Tisch versammelt hatte. Viele von ihnen hatten bis spät in die Nacht gearbeitet und sich Storys ausgedacht, die das Unerhörte erklären sollten. Andere waren einfach nur weinend wach geblieben, verängstigt, schockiert. Anna hatte außerordentlich viel Einfluss auf alles Mögliche, aber nicht auf dieses Wahlergebnis.

Es war der 9. November 2016. Hillary Clinton – von der Vogue nach Kräften unterstützt, sogar mit der ersten offiziellen Wahlempfehlung in der 124-jährigen Geschichte des Magazins – hatte verloren und dennoch begann Anna ihren Tag wie gewohnt. Sie stand um fünf Uhr auf, trainierte um halb sechs oder sechs Uhr (je nachdem, ob es einer der beiden wöchentlichen Tennistage war oder ob sie mit ihrem Trainer trainierte). Sie ließ sich 30 Minuten lang professionell frisieren und schminken und dann in ihr Büro im One World Trade Center chauffieren, wo sie ihre drei Assistentinnen und ihr übliches Frühstück erwarteten – ein Vollmilch-Latte und ein Blaubeermuffin von Starbucks, das meistens liegen blieb.

Als Anna an jenem Morgen in hohen Schlangenlederstiefeln und einem bedruckten roten Kleid hereinkam, wies sie sofort die erste Assistentin an, das ganze Team zusammenzutrommeln. Anweisungen erhielten ihre Assistentinnen ständig: tags und nachts, werk- und feiertags, immer in einer E-Mail ohne Betreffzeile. Annas Tagesablauf war akribisch durchgeplant, aber dieses Treffen wurde in letzter Minute anberaumt und sie bat sogar ihre Assistentinnen dazu, was ungewöhnlich war. Niemand kannte den Zweck der Besprechung, aber alle wussten, dass man eher verfrüht zu Annas Terminen erscheinen musste, um nicht als verspätet zu gelten.

Phillip Picardi, Online-Redaktionsleiter der Teen Vogue, hatte seinem Team eigentlich gestattet, an diesem Tag von zu Hause zu arbeiten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Zeitschrift hatten sie live über die Wahl berichtet, hatten allesamt bis spät in die Nacht den Wahlsieg von Donald Trump für die Millionen von jugendlichen Leserinnen aufbereitet, denen ein Sieg Clintons das Gefühl verschafft hätte, genau wie Anna alles erreichen zu können.

Um halb acht, erst drei Stunden nach Picardis spätem Feierabend, hatte sich sein Assistent wegen Annas Vollversammlung gemeldet. Er hatte seine erschöpften, emotional ausgelaugten Mitarbeiter angerufen und sie ins Büro bestellt.

Die Sitze an dem weißen Tisch im Konferenzraum füllten sich und auch in dem verbleibenden Platz dahinter drängten sich Mitarbeiter und warteten auf Anna. Die modische Perfektion, die Vogue-Angestellten nachgesagt wird, ist legendär, aber an jenem Morgen, so erinnert sich Picardi, sahen alle irgendwie schrecklich aus – außer Anna.

Eine von Annas größten Stärken als Geschäftsfrau und Chefin ist es immer gewesen, dass sie sich von nichts bremsen oder aufhalten lässt, weder von einer Geburt noch von Emotionen, von Bürointrigen oder Niederlagen. Und jetzt spürte sie, dass ihr Team gerade ein Scheibchen von ihrer Härte brauchte.

»Heute ist ein Artikel erschienen, der mir vorwirft, ich wäre in meiner Unterstützung für Hillary Clinton, die erste Frau, die jemals die demokratische Präsidentschaftskandidatur gewonnen hat, zu weit gegangen«, sagte sie, als sie vor dem Tisch stand. Damit bezog sie sich auf einen Artikel, der an diesem Morgen in der Modezeitung Women’s Wear Daily (allgemein als WWD bezeichnet) unter der Überschrift »Haben Anna Wintour und die Vogue Hillary Clinton zu sehr unterstützt?« erschienen war.

»Nun, da die unheilvolle Wahl im Rückspiegel liegt, stellen sich allerlei Fragen für die Vogue, für die Frauenzeitschriften und die Modeindustrie«, führt der Artikel aus. »Um nur einige zu nennen: Hat die Vogue bei der Leserschaft an Glaubwürdigkeit verloren? Sollten Frauenzeitschriften über Politik berichten? Ist Anna in ihrer Rolle als Chefredakteurin zu weit gegangen?«

Man vermutete, dass sich Anna mit ihrem Engagement für einen Botschafterposten positionieren wollte, der ihrer Amtszeit bei der Vogue ein Ende gesetzt hätte. Clinton sah in Anna zwar eine großartige Botschafterin und erwog durchaus ihre Nominierung, hatte aber kein formelles Verfahren zur Besetzung dieser Positionen eingeleitet, so einer ihrer Berater. Weder Clintons Wahlteam noch Annas Chef wussten, ob sie überhaupt ein ernsthaftes Interesse daran hatte. Ihr damaliger Freund Shelby Bryan meint: »Wenn sie ihr den Posten in London angeboten hätten, dann hätte sie bestimmt darüber nachgedacht.«

Anna betrachtete ihre Mitarbeiter im Konferenzraum und fuhr fort: »Ich möchte allen, die heute hier versammelt sind und für mich arbeiten, Folgendes sagen: Wenn das Unterstützen von LGBTQ-Rechten, das Kämpfen für Frauenrechte, das Unterstützen einer Kandidatin, das Fördern von Einwanderern und das Eintreten für die Gleichstellung von Menschen im ganzen Land bedeutet, dass ich zu weit gehe, dann hoffe ich, dass ihr alle jeden Tag zu weit geht.«

Beim Sprechen wurde ihre Stimme brüchig. Das kam selten vor, war aber immerhin so auffällig, dass eine ehemalige Angestellte, Stephanie Winston Wolkoff, ein Wort dafür geprägt hatte: »das Knacksen«. Die Vogue-Belegschaft wusste, dass Clintons Niederlage für Anna schmerzhaft sein musste, aber ein Eingeständnis dessen hätten sie nie von Anna selbst erwartet – von einer Frau, die ihre Gefühle bei der Arbeit so gut wie nie zeigte, die dies sogar dermaßen verabscheute, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens jeden Anflug von Emotion mit einer Sonnenbrille vom Rest der Welt abgeschirmt hatte. Ihre Brille beschreibt sie in einem CNN-Interview als »unglaublich nützlich«, um zu verbergen, was sie wirklich denkt oder fühlt – »eine Krücke.« Aber in diesem Moment ließ sie das Visier einen Spalt offen und tat etwas, was sie in der Nacht zuvor nicht getan hatte.

Sie weinte.

Annas Strategie war immer gewesen, nach vorne zu gehen, anstatt sich mit dem aufzuhalten, was hätte sein können – und damit fuhr sie nun fort. »Aber er ist jetzt Präsident«, sagte Anna. »Wir müssen herausfinden, wie wir jetzt vorankommen.«

Nach dieser Ansprache ging sie. Alle Anwesenden applaudierten und tippten dann denen, die aus irgendeinem Grund – Fotoshooting, Reise, das übliche Tagesgeschäft – nicht im Büro waren, eine Nachricht: »O mein Gott – Anna hat gerade vor allen geweint.«

Während ihre Mitarbeiter im Vorfeld von Trumps Vereidigung immer noch Mühe hatten, ihre Gefühle über seinen Sieg zu verarbeiten, streckte Anna widerwillig die Fühler aus. Bei vielen ihrer Veranstaltungen war Trump ein gern gesehener Gast gewesen. Er schien an ihrem Einfluss und ihrem Segen ebenso interessiert zu sein wie an seiner Geldbörse. Über seine Tochter Ivanka, mit der sie seit Langem bekannt war, vereinbarte Anna ein Treffen im Trump Tower. Donald teilte seiner Frau Melania mit, dass Anna ihn besuchen würde. Laut Melanias damaliger Freundin Stephanie Winston Wolkoff hatte Anna ihren Besuch nicht bei Melania selbst angekündigt und die Gattin war so beleidigt, dass sie nicht einmal Hallo sagte, als Anna auftauchte. Melania verstand nicht, dass sie zu Annas Veranstaltungen nicht als Freundin eingeladen worden war, sondern nur, weil sie im Februar 2005 auf dem Cover der Vogue erschienen war.

Anna arrangierte ein Treffen im One World Trade Center, bei dem sich Donald mit den anderen Chefredakteuren von Condé Nast zusammensetzen sollte. Wie ihr Umkreis wusste, waren Annas Motive nicht immer sofort klar erkennbar, aber sie hatte immer einen Plan. Bei dem Treffen mit Trump vermutete man, dass sie dachte: Wer hätte nicht gerne eine Audienz beim designierten Präsidenten? Ihr Team nahm zwei Anläufe, Melania für die Vogue zu fotografieren, einmal vor Trumps Amtseinführung und einmal danach. Aber Melania lehnte ab, teils, weil man ihr kein Cover garantierte. »Die Vogue und alle anderen Zeitschriften sind mir scheißegal«, sagte sie.

Aber Winston Wolkoff zufolge war ihr die Vogue keineswegs scheißegal. Sie wollte unbedingt ein zweites Mal aufs Cover.

Anna Wintour ist seit 1988 Chefredakteurin der Vogue und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Medienbetrieb. »Ich weiß nicht genau, was es mit Anna auf sich hat«, sagt Laurie Schechter, eine frühe Assistentin von Anna, »aber wenn sie es in Flaschen abfüllen würde, könnte sie damit 1 Million Milliarden Dollar verdienen, weil es einfach märchenhaft ist.« Trotzdem können viele von denen, die für dieses Buch interviewt wurden, nur schwer erklären, warum sie so mächtig ist und was ihre Macht ausmacht.

Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Anna die Vogue und ihre Ableger geprägt. Sie hat nicht nur Modetrends, sondern auch Schönheitsnormen gesetzt und Millionen von Menschen gesagt, was sie kaufen, wie sie aussehen und für wen sie sich interessieren sollten. Sie bestimmt, welche Prominenten und Models in welchen Kleidungsstücken fotografiert werden. Wenn sie irgendeinem Designer mehr Einfluss gönnt, empfiehlt sie ihn als Chef eines größeren Labels, und diese Macht hat sie, weil die Besitzer der größeren Labels ihren Rat anhören – und befolgen. Grace Coddington, Annas ehemalige Kreativdirektorin, über die Macht ihrer Vorlieben: »Sie macht es sehr deutlich. So überdeutlich, dass es einfach keine gute Idee wäre, auf eine Weise weiterzumachen, die ihr offenbar nicht gefällt, denn dann werden ihr die Bilder eher nicht gefallen, und wenn ihr die Bilder nicht gefallen, dann kommen vielleicht ein paar davon ins Heft, aber längst nicht so viele.«

»Ich habe noch nie von ihr gehört: ›Mach das nicht, sondern das.‹ Man sieht ja, wenn jemandem etwas gefällt, und man sieht auch, wenn es jemandem egal ist«, erklärt Tonne Goodman, eine Moderedakteurin, die seit 1999 für Anna arbeitet und mit ihr schon viele Kollektionen vorab begutachtet hat. Sally Singer, die fast 20 Jahre lang für Anna gearbeitet hat, meint: »Die Vogue war nie als rein journalistisches Projekt gedacht. Sie war eine Intervention in die Modewelt.«

Diese Intervention war in weiten Teilen erfolgreich, wenn man die Wirkung von Annas Autorität bedenkt. Tom Ford, ein Gigant in der Modebranche und einer von Annas engsten Freunden, genießt seit Langem den Ruf, eine »Vogue-Marke« zu sein. Solche Lieblinge haben einen kürzeren Draht zu Anna und ihrem Redaktionsteam. Sie und ihre Mitarbeiter beraten solche Labels nicht nur in Sachen Mode, sondern in Geschäftsangelegenheiten. Als Belohnung erhalten Vogue-Marken Berichterstattung im Magazin und, was noch wichtiger ist, persönliche Unterstützung und Beratung durch Anna. Und sie wartet nicht darauf, dass die nächste Generation von Designern heranwächst – sie unterstützt sie finanziell durch den vom Council of Fashion Designers of America (CFDA) und der Vogue getragenen Fashion Fund. Diese Unterstützung kann den Unterschied zwischen sagenhaftem Erfolg und Pleite ausmachen. »Wenn ich in ihrer Gunst stünde, hätte ich Angst«, sagt André Leon Talley, der einst einer von Annas engsten Mitarbeitern war, über die Gefahr, in Ungnade zu fallen. »Sosehr sie Menschen lieben kann, die Talent haben – wenn sie dich nicht liebt, bist du in Schwierigkeiten.«

Diese Interventionsstrategie beschränkt sich nicht auf die Modewelt. Anna nutzt die Namen ihrer mächtigen Verbündeten, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, allen voran das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art, das Mode und Accessoires als künstlerische Exponate aufbewahrt und in Ausstellungen präsentiert. Dafür wurden mehr als 250 Millionen Dollar angehäuft. Sie hat Kampagnen in der Modebranche organisiert, um Geld für Kandidaten der Demokraten zu sammeln, und damit das Business offen politisiert. Ihr Einfluss erstreckt sich unter anderem auf die Theater-, Unterhaltungs- und Sportbranche. (Der Debütregisseur Bradley Cooper, der sie wiederholt um Rat bat, schickte ihr sein Drehbuch für A Star Is Born, um Tipps dazu zu bekommen, wen sie in der Hauptrolle besetzen würde – es wurde Lady Gaga.)

Die Redakteure der Vogue waren bereits mächtig, bevor Anna den Chefsessel einnahm, aber sie hat diese Macht auf bemerkenswerte Weise ausgebaut und das Magazin und sich selbst zu einer Marke gemacht, mit der mächtige Menschen in Verbindung gebracht werden wollen. »Das Erstaunliche an Anna ist, dass der Durchschnittsmensch weiß, wer sie ist«, sagt Ford. »Man zeigt ihnen ein Bild, und sie sagen: ›Das ist Anna Wintour von der Vogue.‹« Besonders dank des Romans und des Films Der Teufel trägt Prada wird bis ins Kleinste analysiert, wie Anna spricht, wie sie einstellt und entlässt, wie sie isst und shoppt. Sie wird weithin als »kalt« und »eisig« wahrgenommen und ist mit der seltenen Gabe gesegnet, ihre Bindungen – sowohl an Erfolge als auch an Menschen – wie einen Lichtschalter an- und auszuknipsen. Wenn sie durch die Flure von Condé Nast geht, pressen sich verängstigte Mitarbeiter gegen die Wände, um ihr aus dem Weg zu gehen, und sorgen dafür, dass nichts Falsches auf ihren Bildschirmen angezeigt wird. Und doch sind sie ihr treu ergeben – tatsächlich verspüren viele Ehemalige den Drang, Anna zu beschützen, weil die Arbeit für sie ebenso erhebend wie zermürbend war. Gewiss macht sie es ihnen nicht leicht. Die Aufgaben der Mitarbeiter gehen über den reinen Betrieb der Vogue hinaus, sagt Mark Holgate, der Ende 2003 als Senior Fashion Writer einstieg. »Da heißt es auch: ›Mach eine Liste von Designern, die ein Label als neuen Creative Director einstellen könnte.‹ Oder: ›Schau dir mal dieses Drehbuch an, weil der und der mit einer Idee an Anna herangetreten ist ...‹ An jedem beliebigen Tag kommt massenweise Fachfremdes in die Vogue geströmt.« Und wenn Anna um etwas bittet, will sie es in der Regel sofort erledigt sehen. Auch wenn ihre E-Mails an die Mitarbeiter an manchen Tagen noch vor sechs Uhr morgens rausgehen, »macht das auch irgendwie süchtig«, fügt Holgate hinzu. Andere loben ihre Direktheit; bei ihr wisse man stets, wo man steht, und das sei besser, als für jemanden zu arbeiten, der sich nach dem gestrigen Kindergeburtstag erkundigt, sich aber nicht für eine Überschrift entscheiden kann.

Wer für Anna gearbeitet hat, fragt sich oft, warum sie sich in alles einmischen muss und wie sie es schafft, alles unter einen Hut zu bringen. Anna bestimmt alles, was sie kann, bis hin zu den Zutaten des Essens bei der Met-Gala. Doch trotz ihres Perfektionismus hat sie auch allerlei Fehler gemacht. Als Vertreterin progressiver Ziele, wie sie sie in der Mitarbeiterversammlung nach der Wahl aufzählte, ist ihre Erfolgsbilanz gemischt. Ihr wurde wiederholt vorgeworfen, kulturell unsensible und rassistisch angehauchte Fotos und Artikel zu veröffentlichen und sich mit bestimmten Themen gar nicht auseinanderzusetzen. In den 90ern erschienen auf dem Cover der Vogue über Jahre hinweg nur weiße Frauen. Die Werbung für Pelze war einst ihre Cause célèbre. Sie hat öffentlich Bodyshaming betrieben. Ihre Redaktion war immer größtenteils weiß und wurde offenbar nicht nur nach Fähigkeiten und Referenzen, sondern auch nach individuellem Stil, Aussehen und Herkunft zusammengestellt.

Für viele war Anna ein Objekt der Bewunderung und des Neides. (Ihre alte Freundin Annabel Hodin resümiert: »Eigentlich wollte man vor allem sie sein.«) Dennoch kommt einem, sobald ihr Name erwähnt wird, am ehesten ihr Ruf als Angstmacherin in den Sinn. Da nur wenige Frauen eine so hohe Stellung wie Anna erreicht haben, gibt es kaum Vorbilder, aber dafür die Erwartung, dass eine solche Machtfülle mit mehr Wärme ausgeübt werden sollte, als Anna von Natur aus besitzt. (Würde ein Mann ihren Job auf gleiche Weise und mit ähnlich kühlem Gemüt ausüben, würden seine Disziplin und sein Einsatz wahrscheinlich gefeiert werden.)

Außerhalb des Büros soll Anna anders sein. Sie ist ein Hundemensch. Sie ist Freunden zufolge ihren Kindern und Enkelkindern mit vollem Herzen zugewandt (ja, sie hat ihnen die Windeln gewechselt). Auf ihrem Wochenendgut in Mastic auf Long Island ist sie ganz entspannt, heißt es. Gerne hat sie ihre Großfamilie zu Gast. Dann serviert sie Mahlzeiten für bis zu 50 Personen. »Sie hat Familiensinn«, sagt Emma Soames, eine langjährige Freundin. »Aus ihr ist eine Matriarchin geworden.« Ihre langjährige Met-Gala-Planerin Stephanie Winston Wolkoff drückt es so aus: »Dort ist sie Mensch.«

Im Büro haben einige Mitarbeiter ein ähnliches Bild von ihr. Jill Demling, die 20 Jahre lang Promi-Cover für die Vogue gebucht hat, sagt: »Anna hat in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt, nicht nur als Mentorin, sondern fast schon als Mutterfigur.« Dennoch bleibt sie voller Widersprüche. Anna plaudert nie. Trotzdem mag sie es, wenn sich jemand in ihr Büro traut und ihr eine Frage stellt. Sie nimmt das Geschäft todernst, scherzt aber auch gerne mit ihren Mitarbeitern. Was sie wirklich möchte, worauf sie besser als auf alles andere anspricht, ist, wie ein Mensch behandelt zu werden. Ihr Status als Ikone ähnelt ihrer berühmten Sonnenbrille darin, dass er Fassade und Barrikade zugleich ist.

Umstritten ist, wie kreativ Anna als Redakteurin wirklich ist. Einige, die eng mit ihr zusammengearbeitet haben, sehen bei ihr im Wesentlichen zwei Stärken: erstens die Führung kreativer Menschen und des kreativen Prozesses und zweitens die Bildung politisch gewiefter Allianzen zur Festigung ihrer Macht. Ihre engsten Freunde berichten, dass sie Mode über alles liebt; aber für andere, die eng mit ihr zusammengearbeitet haben, war das nicht immer offensichtlich. Sie fragen sich, ob die Mode nur Annas Chance war, als Frau in der Arbeitswelt ihrer Zeit eine wirkliche Machtposition zu erlangen.

Im Laufe ihrer Regentschaft bei der Vogue wurde regelmäßig über ihren Rücktritt oder ihre Entlassung spekuliert. Aber trotz einer Welle scharfer öffentlicher Kritik ist ihre Macht mit der Zeit nur gewachsen, weil sie das Ökosystem, in dem sie agiert, besser kennt als jeder andere. Man könnte sogar sagen: Sie hat es erfunden.

Kapitel 1

Ursprünge

Eleanor Baker, die zukünftige Nonie Wintour, wurde 1917 in Harrisburg, Pennsylvania, in eine wohlhabende Quäkerfamilie hineingeboren und war somit eine höhere Tochter. Ihr Vater Ralph Baker gab seine Anwaltstätigkeit auf, um Juraprofessor in Harvard zu werden. Er spezialisierte sich auf Fondsanlagen und richtete vor seinem Tod einen umfangreichen Fonds ein, der seine Nachkommen, einschließlich seiner Enkelin Anna, noch viele Jahrzehnte lang ernähren sollte.

Nach ihrem Schulabschluss in Radcliffe schrieb sich Nonie 1938 am Frauencollege der University of Cambridge ein. Ihrem Kommilitonen und zukünftigen Ehemann Charles Wintour wurde sie von ihrem gemeinsamen Freund Arthur M. Schlesinger jr. vorgestellt. Charles wurde 1917 als Sohn eines Generalmajors in Dorset im Südwesten Englands geboren. Die zierliche Nonie trug ihr Haar zu kurzen dunklen Wellen frisiert und nach hinten gesteckt. Charles strahlte mit seiner Brille und seinem melancholischen Ausdruck ein professionelles Flair aus.

Beide hatten Interesse am Journalismus und am Schreiben. In Cambridge war Charles Redakteur der Granta, der renommierten Literaturzeitschrift für Studenten. Nonie hatte im Sommer nach dem College als Reporterin beim Daily Republican in Phoenixville, Pennsylvania, gearbeitet. Die beim Zeitungsjournalismus erforderliche Knappheit brachte ihr einen unverblümten und sparsamen Umgang mit Sprache bei, was Charles in seinem Werben um sie manchmal zur Verzweiflung brachte. Denn oft verstand er nicht, was sie wirklich dachte, besonders in ihrem Briefwechsel.

Nach seinem Universitätsabschluss mit höchstmöglichem Prädikat ging Charles nach London, um in der Werbeagentur J. Walter Thompson zu arbeiten. Nonie dagegen kehrte über den Ozean zurück nach Hause – ihre Liebe war sicher, ihre Zukunft alles andere als das.

Zu den geringfügigsten Folgen des deutschen Überfalls auf Polen am 1. September 1939 gehörte, dass Charles kaum zwei Monate nach seinem Einstand bei J. Walter Thompson arbeitslos wurde. Wie viele seiner Altersgenossen meldete sich Charles sofort zum Kriegsdienst. Noch bevor er seinen Einsatzort wusste, schrieb er einen Brief an Nonie und bat sie, nach London zu kommen und ihn so bald wie möglich zu heiraten. Wochen später begann er mit der Ausbildung zum Offiziersanwärter und erhielt kurz darauf die Nachricht, dass Nonie seinen Antrag annahm und im Februar kommen würde.

Nonie kam an dem Tag an, an dem das erste feindliche Flugzeug über Großbritannien abgeschossen wurde. Charles wurde vor Wiedersehensfreude fast ohnmächtig. Nonie war zwar etwas weniger euphorisch, aber erleichtert, dass sie sich immer noch so gut verstanden.

Sie heirateten am 13. Februar 1940 in einer Kirche in Cambridge und feierten anschließend mit Freunden. So froh sie auch über ihr Zusammensein waren, bedrückte sie doch der Krieg sehr, denn niemand wusste, wohin Charles verlegt werden würde. Nonie wurde bald schwanger, blieb noch einige Monate und kehrte dann nach Boston zurück.

Der zurückgelassene Charles rutschte in die Depression ab. Die Angst vor einer Invasion Großbritanniens quälte ihn und er fragte sich, ob eine Affäre das Gegenmittel sein könnte. Das war nur halb so schockierend, wie es klingen mag. Charles empfand es als »Notwendigkeit«, mit einer Frau zusammen zu sein, und Nonie war schon in ihrer Anfangszeit klar geworden, dass er nicht von der treuen Sorte war. Da dies nach seinem Gefühl grundsätzlich geregelt und akzeptiert worden war, ging er davon aus, dass auch Nonie eine außereheliche Beziehung als heilsam ansehen würde. (Charles’ Affären setzten sich während ihrer gesamten Ehe weiter fort, was Anna in ihrer Jugend schmerzlich klar wurde.) Nonie, etwa im sechsten Monat schwanger, stimmte der Affäre von Boston aus zu. Obwohl er Sorgen hatte, Nonie damit zu verärgern, verbrachte Charles fortan seine Abende mit einer bereits geschiedenen 23-Jährigen, deren neuer Verlobter praktischerweise in Rhodesien weilte.

Ende November, 40 Wochen und einen Tag nach seiner Hochzeit, erhielt Charles ein Telegramm von Schlesinger, das die Geburt seines Sohnes Gerald verkündete, benannt nach Charles’ Vater. Ein halbes Jahrzehnt würde vergehen, bevor er seinen Sohn kennenlernte.

Eine der schwierigsten Phasen in Annas Privat- und Berufsleben würde das Leben mit einem Neugeborenen sein, getrennt von ihrem Ehepartner auf der anderen Seite des Ozeans. Genau diese Herausforderung mussten ihre Eltern mitten im Krieg meistern, erschwert durch die Sorge, dass Charles jeden Tag getötet werden könnte.

Nur wenige Monate nach Geralds Geburt erwirkte Charles im Streit mit Nonies Vater, dass sie nach Europa zurückreiste, um bei ihrem Ehemann zu sein. Ihren Sohn ließ sie in Sicherheit bei ihren Eltern zurück. Charles war sich bewusst, dass Nonie gegen ihren Willen kam. Er hatte sie unter Druck gesetzt, obwohl sie es quälte, Gerald zurückzulassen. Aber Charles war sich bewusst, dass keine praktikable Lösung sie vollkommen glücklich machen würde und dass ihnen ihre besten Jahre entronnen wären, wenn sie sich erst nach dem Krieg wiedergesehen hätten – falls er diesen überhaupt überlebt hätte.

Zwar litt Nonie anfänglich unter Heimweh und Zorn, aber sie blieb mehrere Jahre bei Charles und entschied sich dafür, als Ehefrau für ihn da zu sein, auch wenn das eine Entfremdung von ihrem Kind bedeutete. Ihr Wohnsitz folgte Charles wechselnden Posten im ganzen Vereinigten Königreich, während er Militärkarriere machte. Beide waren froh, als er nach Abschluss eines Kurses am Staff College im Bürodienst eingesetzt wurde. Mitte 1944 fuhr sie endlich nach Hause, wo sie für ihren Sohn eine Fremde war. Da seine Frau auf der anderen Seite des Atlantiks war, begann Charles eine weitere Affäre. Ihrem Mann zuliebe hatte Nonie ihr Baby für Jahre verlassen. Jetzt verließ Charles seine Frau ohne Weiteres durch Untreue. Auch wenn die Umstände des Krieges außergewöhnlich waren, neigten sowohl Charles als auch Nonie dazu, das Wohlergehen anderer zu missachten, wenn es möglicherweise ihren unmittelbarsten Wünschen im Wege stand.

Den Winter über war Charles im Hotel Trianon Palace in Versailles stationiert, zwischen prächtigen Kronleuchtern, schwarz-weiß gefliesten Böden und weißen Säulen. In ihrer Mansarde unterhielten sich Charles und seine jungen Offizierskollegen darüber, was sie nach dem Krieg anfangen wollten. Charles sagte, er wolle Journalist werden. Arthur Granard, ein Adjutant von Generaloberst Arthur Tedder, antwortete: »Falls du mal Lord Beaverbrook kennenlernen möchtest, dann sag Bescheid.«

Lord Beaverbook war ein reicher Kanadier, der – durch die Fusion von Zementunternehmen mit 27 Jahren zum Millionär geworden – nach London gekommen war, um dort seine geschäftlichen, politischen und kulturellen Ambitionen zu verfolgen. Während des Krieges beriet er Winston Churchill und gab ein ganzes Portfolio an Zeitungen heraus, darunter den Daily Express und den Evening Standard. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sein Verlag die größte Gesamtauflage der Welt. Nach dem erfolglosen Versuch, Premierminister zu werden, nutzte Beaverbrook seine Zeitungen, um Freunde zu fördern, Feinde zu attackieren und auf ein isolationistisches Großbritannien zu drängen.

Nach Kriegsende schrieb Charles an Granard und bat ihn um ein Treffen mit Beaverbrook. Zu seiner Überraschung hielt Granard sein Versprechen und stellte den Kontakt her.

Beaverbrook war als Exzentriker bekannt, aber als sie sich am Montag, dem 1. Oktober 1945, in dessen Wohnung in Londons feiner Park Lane trafen, fand Charles ihn entwaffnend warmherzig. Beaverbrook bat Charles, einen Artikel über die Unterschiede zwischen dem britischen und dem amerikanischen Arbeitsstil zu schreiben. Nachdem Charles seinen Text eingereicht hatte, erhielt er das Angebot, beim Evening Standard für 14 Pfund pro Woche als Assistenzredakteur auf Probe zu arbeiten – ein Job, der sein Leben verändern sollte.

Da nun die Karriere geregelt schien, musste Charles sesshaft werden. Er verbrachte eine letzte Nacht als Junggeselle mit seiner Geliebten und mietete dann eine Wohnung für seine Familie im Londoner Stadtteil Hampstead. Er hatte keine Ahnung, wie kurz sein und Nonies Glück sein würde.

Gerald war fünf Jahre alt, als Nonie ihn Anfang 1946 nach London brachte. Charles war schnell davon überzeugt, dass Gerald das Leben beim Vater guttun würde, nachdem er in »vorwiegend weiblicher Umgebung« aufgezogen worden war.

Nonie und Charles bekamen im Mai 1947 ihren zweiten Sohn James (genannt Jimmie) und zwei Jahre später war Nonie erneut schwanger. Am 3. November 1949 brachte Nonie ihre erste Tochter zur Welt. Anna war das Mädchen, auf das Nonie schon gehofft hatte, als sie mit Jimmie schwanger war. Abgesehen vom Keuchhusten der Kleinsten im folgenden Frühjahr gediehen alle Wintour-Kinder gut.

Zumindest bis zum Dienstag, dem 3. Juli 1951, vier Monate vor Annas zweitem Geburtstag. Gerald zog seine Schuluniform an und machte sich auf den Weg zur Schule. Der Zehnjährige fuhr schon seit Jahren Rad. Tragischerweise fuhr ihn an diesem Tag auf dem Nachhauseweg ein Auto an, wobei er eine Schädelfraktur erlitt. Er wurde ins New End Hospital in Hampstead gebracht, konnte aber nicht gerettet werden. Um 18 Uhr, 20 Minuten nach seiner Ankunft, wurde Gerald Wintour für tot erklärt.

In britischen Journalistenkreisen hielt sich lange die Legende, dass diese persönliche Katastrophe Charles’ beruflichen Aufstieg beflügelte. Die Arbeit langweilte ihn und er hätte die Zeitung liebend gerne zugunsten einer Zeitschrift verlassen. Aber als er während einer Besprechung mit Beaverbrook darüber informiert wurde, dass Gerald Opfer des Unfalls geworden war, soll er, anstatt nach Hause zu eilen, in die Besprechung zurückgekehrt sein und mit der Arbeit weitergemacht haben, ohne seinen Sohn zu erwähnen. Diese Pflichterfüllung angesichts eines der schlimmsten Unglücke des Lebens hinterließ bei seinem Chef einen unauslöschlichen Eindruck.

Trotzdem teilte Charles Nonies tiefe Trauer, die ihrerseits so groß war, dass der Arzt ihr Medikamente verschrieb, damit sie die allerschlimmste Anfangszeit überstand. Beide Eltern quälten sich mit Schuldgefühlen. Erschwerend kam hinzu, dass der Mann, der am Steuer gesessen hatte, acht Tage nach dem Unfall nicht wegen Totschlags, sondern nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angeklagt wurde. Zwar drohte ihm eine Höchststrafe von zwei Jahren, aber nach seiner Verurteilung wurde ihm nur eine Geldstrafe von 10 Pfund auferlegt.

Später im Monat packten die Wintours ihre Sachen und setzten auf der Queen Elizabeth über nach Amerika, um Nonies Familie zu besuchen. Als jemand, der nie den ganzen Urlaub nahm, verließ Charles die Staaten vorzeitig, um zur Arbeit zurückzukehren. Erst im Herbst sollte sich die Familie wieder vereinen. Die Reise konnte ihren Schmerz natürlich nicht lindern.

Zum Zeitpunkt von Geralds Tod war Anna erst 20 Monate alt – zu jung, um sich an das Ereignis zu erinnern oder die Schwere des Verlustes zu begreifen. Aber ihre Familie war dadurch viele Jahre lang belastet. Im Haus hingen nirgendwo Bilder ihres Bruders und einmal wurde Nonies Angst so groß, dass sie die Fenster vergitterte, weil sie befürchtete, eines ihrer verbliebenen Kinder könnte hinausstürzen.

Charles war vielleicht seelisch erschüttert, aber im neuen Jahr wurde er zum Politikchef des Evening Standard befördert. Ein Porträt von Beaverbrook in der Newsweek erwähnte auch Charles’ Aufstieg und nannte ihn »brillant«. Nonie war gewiss stolz auf den Erfolg ihres Mannes, auch wenn sie sich darüber zu ärgern schien, dass dieser Erfolg aus seiner Treue zu Beaverbrook erwachsen war, die manchmal größer zu sein schien als seine Hingabe an sie und die Kinder. Vor allem verabscheute sie Beaverbrooks konservative Politik.

Charles und Nonie bekamen nach Anna noch zwei weitere Kinder, Patrick und Nora. Da es Nonie langweilte, zu Hause ihre vier unter zehn Jahre alten Kinder großzuziehen, rezensierte sie freiberuflich Fernsehsendungen, las Drehbücher für Columbia Pictures und schrieb schließlich Filmkritiken. Als sie wieder bereit war, Vollzeit zu arbeiten, »beschloss sie, sich sozial zu engagieren«, wie Anna später berichtet. Nonie begann eine ganz neue Karriere als Sozialarbeiterin und half schwangeren Teenagern, Adoptiveltern für ihre Kinder zu finden. Dieser Aufgabe widmete sie sich ebenso hingebungsvoll wie Charles seiner Zeitung. »Das war für sie eine sehr wichtige Arbeit, die uns alle, glaube ich, sehr inspirierte«, sagt Anna. Zwar erwähnte sie in Interviews oft ihren Vater als Inspiration, aber im Laufe ihrer gesamten Karriere sprach sie fast nie über ihre Mutter, obwohl sie sich sehr nahestanden. Selbst privat, unter Freundinnen, erzählte sie selten von ihrer Mutter. Dabei ähnelte ihr Charakter stark dem von Nonie. Anna mag extrovertierter1 gewesen sein als Nonie, aber genau wie ihre Mutter war auch Anna unglaublich willensstark und trat ebenso vehement für ihre politische Überzeugung ein.

Annas Ehrgeiz und Skrupellosigkeit im Beruf schienen hingegen von ihrem Vater zu stammen, dessen Macht im Hause Beaverbrook mit jeder Beförderung zunahm – vom Politikchef beim Evening Standard zum Assistenzredakteur beim Sunday Express zum stellvertretenden Chefredakteur beim Evening Standard zum Redaktionsleiter beim Daily Express und dann ab 1959 zu seiner Erleichterung wieder beim gehobeneren Evening Standard.

Chefredakteur des Evening Standard zu sein, brachte mehr als Prestige – es lohnte sich auch finanziell. Die Wintours erwarben ein großes zweistöckiges Haus auf dem Land und wenn Anna dort nicht gerade ritt oder Tennis spielte, kuschelte sie sich am liebsten mit einem Buch auf einem Chintzsofa mit typisch englischem Rosenmuster zurecht. (Später staunten Freunde und Kollegen oft über Annas unersättlichen Lesehunger.) Ihren Urlaub verbrachten die Wintours am Mittelmeer, in Spanien oder Italien, üblicherweise im Sommer.

Charles hielt sich an einen strengen Dienstplan. Er stand um sieben Uhr morgens auf und kam um acht Uhr ins Büro, wo er die Aufgabe hatte, jeden Tag mindestens fünf verschiedene Ausgaben der Zeitung herauszubringen. Wenn es Nachrichten gab, während er nicht im Büro war, ließ er alles stehen und liegen und eilte zurück an die Arbeit, sogar mitten im Familienurlaub. »Alle in der Familie wussten, dass er uns sehr liebte, aber wir wussten auch, dass ihm die Zeitung sehr am Herzen lag. Wir hatten nicht das Gefühl, dass er als Vater abwesend war – auf der anderen Seite hat er uns allen beigebracht, was Arbeitsmoral ist und wie wichtig es ist, dass man seinen Beruf liebt«, hat Anna einmal erzählt. Wenn sie zu ihm ins Büro kam, erlebte sie seine Leidenschaft für die Arbeit aus erster Hand: die Besprechungen mit den Journalisten, das Drucken der Zeitungen, der Geruch frischer Druckerschwärze, der von den Druckmaschinen wehte.

»Es war ständig irgendeine Deadline zu spüren«, berichtet Anna an anderer Stelle. »Ständig Aufregung wegen irgendwelcher Neuigkeiten.« Das sonntägliche Mittagessen wurde oft von Gesprächen über Zeitungsberichte dominiert. »Bei uns zu Hause war die Zeitung das Evangelium«, erinnert sich Anna.

Nonie hatte als Kind die Nähe ihrer Eltern genossen und war gerne mit ihnen zusammen, aber Charles kam »aus einer ziemlich viktorianischen Kinderstube«, wie Anna später berichtet. »Ich weiß nicht, ob seine Mutter jemals mit ihm gesprochen hat.« Aber Nonie und Charles wollten ihre Kinder eher amerikanisch erziehen und in ihrem Leben eine Rolle spielen. In bürgerlichen britischen Haushalten aßen die Kinder oft getrennt von den Eltern zu Abend. Aber bei den Wintours nahmen Anna und ihre Geschwister an den Abendessen und Gesellschaften ihrer Eltern teil, sodass Anna an Charles’ Welt teilhaben konnte. Dieses glamouröse intellektuelle Milieu mit seinen exzessiven Partys war für Anna schon in jungen Jahren normal. Und wenn keine berühmten Journalisten zum Abendessen vorbeischauten, wurden die Gespräche auf hohem Niveau am Esstisch im Familienkreis geführt.

Unter Charles’ Leitung bewies der Evening Standard, dass eine Boulevardzeitung ebenso reißerisch wie intelligent sein konnte, und das Blatt wurde als Londons beste Abendzeitung bekannt. (»Auf dem Titel will ich die kopflose Leiche, die am Flussufer gefunden wurde«, so Charles, »aber drinnen muss auch mindestens ein Artikel stehen, den ein Unterstaatssekretär im Finanzministerium nicht verpassen darf.«) Er stellte Auslandskorrespondenten ein, sorgte für eine liberal gesinnte politische Berichterstattung und maß Kunst und Kultur gleichermaßen Gewicht bei. Sein Hauptziel war es, eine junge Leserschaft für die Zeitung zu gewinnen, und als er von einem Kollegen nach dem Geheimnis seines Erfolgs gefragt wurde, antwortete er: »Ich habe jung eingestellt.« Er wertschätzte den Input seiner unerfahrenen Mitarbeiter und war dafür bekannt, quer durch die Redaktion zu laufen, nur um einen Volontär zu fragen, welches Titelbild er bevorzugte. Kein Wunder, dass so viele Journalisten für ihn arbeiten wollten.

Gemessen an den Fleet-Street-Sitten seiner Zeit ging Charles als Redakteur ungewöhnlich gut mit weiblichen Talenten um. »Damals begann die zweite Welle des Feminismus, da waren Frauenrechte ein bisschen in Mode, aber immer noch etwas Außergewöhnliches«, erzählt Celia Brayfield, die nach etwa vier Bewerbungen endlich einen Job als Reporterin bekam. Als Brayfield, die von der Daily Mail kam, beim Evening Standard anfing, fiel ihr auf, dass ihr auf den Bürofluren nicht hinterhergepfiffen und -gerufen wurde – eine Kultur der Zurückhaltung, die nur von oben verordnet sein konnte. Als sie als Freiberuflerin schwanger wurde, bestand Charles darauf, dass sie den gleichen Mutterschaftsurlaub wie eine Angestellte bekam, obwohl sie eigentlich keinen Anspruch auf die gleichen Leistungen hatte. Dass man Frauen weniger Lohn zahlte, war selbstverständlich, aber im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen wertschätzte Charles ihr Talent.

Obwohl Charles sein Team unterstützte und respektierte, war es keineswegs einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten. Seine Mitarbeiter wussten, dass sie ihn nicht stören durften, bevor die erste Morgenausgabe im Satz war. Im täglichen Umgang war er ruhig, kühl und anspruchsvoll. Charles musste ständig Entscheidungen treffen und tat dies dementsprechend rasch. Wenn er seine Mitarbeiter zum jährlichen Redaktionslunch ausführte, brachte er ein Notizbuch mit, um seine Liste mit geplanten Gesprächsthemen einsehen zu können. Seine Redeweise verriet ihn als Mitglied der britischen Oberschicht, denn sie war abgehackt, als wären Punkte in die Sätze eingefügt: Now let’s. Have. A discussion. About. That. Matter. (Einzige Ausnahme war der charakteristische Satz, den er als ein einziges Wort knurrte, wenn jemand einen Fehler machte: ForChrissakegetitrightnexttime!) Wer in sein riesiges Büro kam, um ihm einen Entwurf zu zeigen, musste weit entfernt von seinem Schreibtisch Platz nehmen, während Charles den Artikel vor sich hinlegte, die Stirn auf die Hand stürzte und wortlos den gesamten Text durchlas, was bei dem oder der anderen ein Höchstmaß an Nervosität und Unbehagen erzeugte. Die Mitarbeiter mittleren Alters, die Charles mit »Sir« anredeten, buckelten in der täglichen Blattkritik, in der er die Ausgaben des Vortages zerriss, und wollten wissen, warum er die eine Story abrupt beendete und die andere begrub. »Er war er so furchterregend, dass man sich wie ein Weizenfeld im Sturm duckte, wenn er am Schreibtisch vorbeiging. Man beugte sich aus schierer Ehrfurcht über die Schreibmaschine«, so Brayfield. Man war heilfroh, wenn er ein einziges Wort des Lobes – »exzellent« – am Ende eines Artikels anbrachte.

Doch neben aller Furcht flößte Charles auch Respekt ein und man war bestrebt, ihm zu gefallen. »Er war faszinierend und wir waren alle von ihm bezaubert«, sagt Valerie Grove, die für ihn schrieb. Wie auch immer er auf andere wirkte, Anna erlebte ihren Vater als »warmherzig und wunderbar« und verstand nicht, warum sein Spitzname bei der Arbeit Chilly Charlie (»Kühler Charles«) war. 1999 verteidigte sie ihn in einem Interview: »Das schien einfach nichts mit dem Menschen zu tun zu haben, der er war.« Später sollten viele die gleiche Meinung über sie haben.

Außerhalb der Arbeit war er weniger streng, besonders bei Dinnerpartys. Er liebte Klatsch und ab und zu entlockte ihm eine Geschichte über jemanden, den er kannte, ein überraschend lautes und herzliches Lachen. An vielen Abenden überließen er und Nonie ihre Kinder einem Kindermädchen und gingen zu Partys, ins Theater oder in die Oper, weil er öffentliche Auftritte als Teil seiner Arbeit begriff. Ein erfolgreicher Redakteur, fand er, muss »mehr Einladungen annehmen, als er mag, und mehr Leute kennen, als ihm lieb ist.« Mit der Zeit ließ Nonies Beteiligung nach und Charles ging ohne sie aus.

Zwar fanden Charles’ Mitarbeiter seinen Erfolg vollkommen verdient, dabei schwang aber immer mit, dass sein Aufstieg zum Teil der Lohn seines Stoizismus war, seiner fast schon soldatischen Disziplin, die sein Team als einzigartig Wintour’sche Eigenschaft ansah: die Tränenflut wegdrücken, den Schock verdrängen und weiterarbeiten, als wäre nicht das Schlimmste geschehen, was einem Vater zustoßen kann. Die gleiche unumstößliche Disziplin würden seine Mitarbeiter später auch bei seiner ältesten Tochter bemerken.

Dennoch wäre es falsch zu behaupten, dass Annas Einstellung ausschließlich auf ihren Vater zurückzuführen war. Arthur Schlesinger beschreibt Nonie als »klug, witzig und kritisch« und mit »einem scharfen Auge für die Schwächen anderer«. Er sah ihren Zynismus als eine Form des »Selbstschutzes, denn sie war extrem verletzlich, glaube ich.« »Trotzdem«, fügte er hinzu, »war sie sehr angenehm im Umgang, solange man nicht ihre Zielscheibe war.« Das Gleiche berichten auch Annas Freunde und Kollegen.

Kapitel 2

Jenseits der Schuluniform

Wenn in den 1960er-Jahren etwas cool war, kam es aus London. Als Anna ins Teenageralter kam, wurde die Stadt gerade von einem Youthquake erschüttert. Rationierung und Nachkriegswehen wichen dem Hedonismus, der Lebensfreude und natürlich der Beatlemania. Anna hatte all das direkt vor der Haustür, denn sie lebte im Londoner Stadtteil St. John’s Wood, in dem sich die Abbey Road Studios befinden. »Es war unmöglich, diese Aufregung nicht mitzubekommen und nicht zu spüren, dass die Welt der Jugend gehört«, sagt Anna.

Die Mode stand im Mittelpunkt dieses kulturellen Wandels. In überall aus dem Boden schießenden Boutiquen war endlich Kleidung für Frauen erhältlich, die sich nicht wie ihre Mütter in steife Wadenröcke und Jacken hüllen wollten. Nichts verkörperte diese Verschiebung drastischer als der Minirock, der als skandalös angesehen wurde, obwohl die frühesten Schnitte nur wenige Zentimeter über dem Knie endeten. (Nachdem die Designerin Mary Quant Röcke anbot, die schockierenderweise »fast drei Zoll über dem Knie« endeten, erklärte die Daily Mail, dass »der beste Freund eines Mannequins ein Paar hübsche Knie ist.«)

Barbara Hulanicki, eine ausgebildete Modezeichnerin, erlebte 1964 den Hunger nach Neuem aus erster Hand, als sie ein rosa kariertes Minikleid entwarf, das über eine Zeitungsanzeige für nur 25 Schilling angeboten wurde, ausschließlich in den Größen small und medium. Sie erhielt 17 000 Bestellungen. Hulanicki eröffnete eine neuartige Boutique, die sie »Biba« nannte, um noch mehr ihrer erschwinglichen Entwürfe zu verkaufen. Sie stellte nie mehr als 500 von jedem Stück her und jeden Samstagmorgen standen kaufwillige Mädchen draußen Schlange, bis alles ausverkauft war. Da Anna zu wenig Geduld zum Schlangestehen hatte, war sie schon bei Ladenöffnung zur Stelle, um zu shoppen, bevor nichts mehr da war.

So sehr die Mode Anna faszinierte, so wenig interessierte sie die Schule. Obwohl sie »wahrscheinlich eine Sprinterin von olympischem Rang hätte werden können«, wie ihr Vater meinte, tat sie nur, was sie wollte – und Laufen gehörte nicht dazu.

1960 hatte sie die Aufnahmeprüfung einer der besten privaten Mädchenschulen Londons geschafft. »Das Queens College war eine Schule für Mädchen wie mich und Anna, die nicht zur Universität wollten, aber deren Eltern darauf bestanden«, sagt Emma Soames, eine Freundin, die unabhängig von Anna dort war. Die Schule stellte hohe Ansprüche (Anna war hervorragend in Englisch) und erwartete strengste Disziplin. Neben vielen anderen Dingen war es verboten, auf dem Flur mit Freundinnen zu plaudern, unaufgefordert zu sprechen, zu viele Fragen zu stellen und der Wärme halber Kleidungsstücke zu tragen, die nicht zur Uniform gehörten. »Im Hauptflur, wo wir jeden Morgen beteten, war es so kalt, dass Mädchen ohnmächtig wurden. Ich hatte als Kind Frostbeulen, weil mir so kalt war«, erzählt Stacey Lee, eine ehemalige Klassenkameradin, die mit Anna befreundet war. Anna entschied sich bald, auf eine neue Schule zu wechseln, scheinbar ohne Rücksicht auf zurückgelassene Freundinnen. »Sie ist einfach weitergezogen«, sagt Lee. »Sie hing nicht von anderen ab oder band sich an andere.«

1963 wechselte Anna an die hervorragende North London Collegiate School. Ihre neuen Klassenkameradinnen, die fast alle seit der ersten Klasse dort waren, hießen sie keineswegs herzlich willkommen. Sie waren so eisig, dass sie Anna nicht einmal halfen, sich in der Schule zurechtzufinden.

Ähnlich schwer hatte es auch ein anderes neues Mädchen, Vivienne Lasky. Sie war von Berlin nach London gezogen, wo ihr amerikanischer Vater Melvin das einflussreiche proamerikanische Magazin Encounter herausgab (das von der CIA finanziert wurde, wie sich später herausstellte). Lasky fand Anna auf sehr »britische« Weise zurückhaltend. Ihre Sprechweise war abgehackt wie die ihres Vaters. Aber Lasky sah auch, dass Anna darauf achtgab, wie sie wahrgenommen wurde: Sie hielt sich wie ein Model in einer Fotostrecke – den Rücken gerundet, die Schultern hochgezogen – und strahlte ein gewisses modisches Selbstbewusstsein aus.

Obwohl sie sich anfreundeten, konnte Anna schroff sein. Sie machte Lasky gegenüber schonungslose Bemerkungen über das Aussehen Dritter, vor allem über krause, natürliche Locken, die sie verabscheute. Ihre Kommilitoninnen, befand Anna, hatten »keine Ahnung von Farbe oder Stil«, da sie fast ihre gesamte Kindheit in braunen Uniformen gesteckt hatten.

Doch solche Kritik war tabu, wenn es um Annas Familie ging. Ihr Vater ging jeden Tag in der branchenüblichen Männeruniform zur Arbeit, mit weißem Hemd, bis zum Ellbogen hochgekrempelten Ärmeln und Krawatte. Ihre Schwester Nora hatte weder vollkommen glattes Haar wie Anna, noch pflegte sie es besonders sorgsam. Die Kleidung ihrer Mutter stammte eher aus dem mittleren Preissegment. (Später, als Anna ins Berufsleben eintrat, kaufte sie ihrer Mutter einen marineblauen Rock von Browns, einem Designerladen im gehobenen Londoner Viertel Mayfair. Als Nonie erfuhr, dass der schlecht sitzende Rock mehr als 100 Pfund gekostet hatte, fuhr sie hin und gab ihn zurück.)

Anna, die den größten Teil ihres Tages in der Schuluniform steckte, verfolgte alles Neue und Trendige, indem sie unersättlich las – Bücher, Zeitungen (sonntags bis zu acht), Magazine, Literaturzeitschriften. Besonders schätzte Anna die Seventeen, die Nonies Mutter ihr aus den USA zuschickte. Auf dem Cover war immer ein hübsches Mädchen zu sehen, oft mit hochgestecktem Haar, oft in einem peppig gemusterten Kleid. Das Titelblatt versprach Mode- und Beautytipps, aber im Innenteil waren neben Diättipps auch von Teenagern geführte Interviews mit dem jungen Robert F. Kennedy zu finden. »[Die Seventeen] war einfach mein Traum«, gesteht Anna Jahre später. »Ich konnte es kaum erwarten, bis sie jeden Monat ankam.«

Anna reichte es nicht, gut auszusehen. Sie wollte überall als die Bestgekleidete bewundert werden, sagt Lasky. So wahrgenommen zu werden war ihr wichtig, und das verriet einen Widerspruch. Ihr Leben zu Hause war geprägt vom Komfort der kulturellen Elite und von Charles’ Macht. Als Anna in die Pubertät kam, war sie in ganz London als Tochter des berühmten Zeitungsredakteurs Charles Wintour bekannt. Doch außerhalb des Hauses fühlte sie sich eher unsichtbar, von ihren Klassenkameradinnen ignoriert, in ihrer Individualität erstickt durch Uniformität – nicht nur durch die schäbige Schulkluft, sondern auch durch die Monotonie, die einen Großteil der Bekleidung in Großbritannien prägte. Dort herauszustechen war mehr als nur ein Haschen nach Aufmerksamkeit – es war ein Beharren darauf, dass man nicht nur dem Beige und Braun entfliehen konnte, sondern in ihrem Fall auch der Vorstellung davon, was es bedeutete, eine Wintour zu sein. Für ihre Schönheit nahm sie, obwohl ihr Haar von Natur aus perfekt war, Hefepillen von Philip Kingsley ein, demselben Haarspezialisten, der ihren Vater gegen Haarausfall behandelte. Sie ging zum Dermatologen, obwohl ihre Haut nahezu makellos war, und kaufte Creme der High-End-Marke Charles of the Ritz, um gelegentliche Schönheitsfehler zu beheben. Viel Make-up trug sie allerdings nie. Während ihrer Zeit an der North London Collegiate ging Anna zu »Vidal Sassoon«, wo der Bob-Haarschnitt entstanden war, der zum Symbol dieser Ära wurde. Sie ließ sich ihr dichtes, natürlich glattes braunes Haar kürzen und trug fortan einen weichen Pony, der bis an ihre Wimpern reichte. Der Look ergab nur Sinn, wenn Spitzen und Pony perfekt und frisch getrimmt waren, und das erforderte häufige Nachschnitte. Dies gelang ihr durch regelmäßige Besuche bei »Leonard of Mayfair«, einem Salon, zu dem einige Sassoon-Stylisten übergelaufen waren. Der Haarschnitt wurde zu ihrem Markenzeichen, obwohl sie damit in London, wo alle junge Frauen denselben trugen, gar nicht auffiel.

Üblicherweise sagte Anna nicht direkt, dass sie mit jemandem nicht einverstanden war – mit dem, wie sich jemand kleidete, ernährte oder benahm. Aber auf irgendeine Art gab sie einem das Gefühl, dass man auf eine bestimmte Art und Weise anders werden müsste, irgendwie mehr wie sie. Der damalige Look war schlank. »Wir wollten dünn wie Twiggy sein«, sagt Lasky – also richtig dünn. Anna und Lasky aßen während des Schultages kaum mehr als einen Granny-Smith-Apfel. Anna lud Lasky zu sich ein und backte ihr Leckereien wie Käsekuchen, aß selber aber nichts davon. Diese Zurückhaltung gab Lasky das Gefühl, etwas falsch zu machen und sich mehr Mühe geben zu müssen, nicht um einen bestimmten Look zu erreichen, sondern um Annas Billigung zu erhalten – ein Gefühl, das Annas Umfeld noch oft erleben sollte. Nachdem 1964 das Diätbuch The Drinking Man’s Diet: How to Lose Weight with a Minimum of Willpower herauskam, hielt sich Anna an dessen Quintessenz: »Nie mehr als 60 Gramm Kohlenhydrate am Tag.«

Anna besuchte sehr gerne die Laskys und redete mit Viviennes Eltern. Ihre Mutter war eine schöne, schlanke Ex-Ballerina, die Designerkleidung trug und die Mädchen mit Gourmetessen verwöhnte. »Nonie war sich schmerzlich bewusst, dass Anna so für meine Mutter schwärmte«, erinnert sich Lasky. »Sie waren das Gegenteil voneinander. Meine Mutter ging nie ohne Couture aus dem Haus. Sie war mit Strängen von Perlenketten behängt. Sie wog keine 40 Kilo.«

Annas Urteile über andere mochten gnadenlos sein, aber am strengsten war sie wahrscheinlich zu sich selbst. Einmal kaufte sie sich für die Hochzeit ihrer Cousine ein teures Outfit, zu dem ein rosa Rock mit geblümter Jacke gehörte. Als sie dann Fotos von sich sah, war sie verzweifelt. »Ich weiß einfach nicht, was mit meinen Beinen los ist«, sagte sie. Sie holte ein Maßband und maß bei sich und Lasky die Breite der Knie. Mit Entsetzen stellte sie fest, dass Laskys Knie schmaler waren. Wegen dieses winzigen Unterschieds fühlte sie sich auf ewig zum Scheitern verurteilt. Lasky weist darauf hin, dass sich Annas Gewicht offenbar seit ihrem 18. Lebensjahr nicht verändert hat.

Auch nach ihrer Eingewöhnung in der Schule fand Anna dort abgesehen von Lasky keinen großen Freundeskreis. In Interviews erinnert sich Anna als schüchternes Kind, aber Freunde sind sich uneins darüber, ob sie schüchtern war oder nicht. Man stimmt zumindest darin überein, dass sie schweigsam war. Lasky hält sie nicht für schüchtern. »Sie wollte nicht Teil einer bestehenden Gruppe sein. Sie wollte ihren eigenen Dunstkreis haben«, sagt sie und fügt hinzu: »Sie bemühte sich nicht um Kontakt zu dieser oder jener, solange es nicht wirklich notwendig war. Das gehörte zu ihrem Nimbus.«

In Annas Teenagerjahren geriet die Ehe von Charles und Nonie ins Kippen, teils wahrscheinlich wegen seiner Affären und teils wegen des irreparablen Schadens, den die Beziehung durch Geralds Tod erlitten hatte. Die Dinnergesellschaften wurden immer angespannter, denn die Gäste mussten Ehekrach befürchten. Mary Kenny, die damals für Charles arbeitete, berichtet von derart schlimmem Gezänk bei Tisch, dass bei ihr der Eindruck entstand, Charles und Nonie verfolgten die Absicht, sich gegenseitig bloßzustellen. »Es war wirklich schrecklich, bei ihnen zu Gast zu sein«, sagt sie.

Aber immerhin waren die Gäste den Beziehungsdramen nur kurze Zeit ausgesetzt. Anna musste damit leben. Lasky und Anna verehrten ihre Väter und waren entsetzt über die Entdeckung, dass ihre Väter ihren Müttern nicht treu waren. Wie konnten ihre Väter – ihre wunderbaren, vergötterten Väter – in der Lage sein zu betrügen? Außerdem erkannte Anna sicherlich, dass sich ihr verehrter Vater nicht so sehr von selbstlosen Frauen beeindrucken ließ, die beispielsweise schwangeren Teenagern halfen, sondern eher von Frauen, die so wie er im Verlagswesen eine herausragende Rolle spielten.

Als Anna ungefähr fünfzehn war, zogen die Wintours in ein größeres Haus in Kensington, wo sie die Souterrainwohnung mit eigenem Eingang bekam, völlig getrennt vom Rest des Hauses. Eine lange Wand dort füllte ein weißes, mit Büchern vollgestopftes Regal aus (das ihre Eltern bei Habitat gekauft hatten, einem angesagten Einrichtungsgeschäft). Ihr großes, schlichtes Schlafzimmer war in blau-weißem Toile-de-Jouy tapeziert. Die Wohnung war nicht nur ein Refugium für Annas guten Geschmack, sondern schützte sie wahrscheinlich auch akustisch vor ihren Eltern.

Annas Desinteresse für alles Schulische wurde während ihres zweiten Jahres an der Collegiate School immer deutlicher. Sie bekam Peggy Angus als Lehrerin, eine berühmte Künstlerin mit zwei Werken in der National Portrait Gallery. Dadurch wurde Annas Interesse an Kunst befeuert, das sie später als junge Moderedakteurin beeinflussen sollte und ihr letztendlich zu einem Termin bei der Vogue verhalf. Aber der größte Teil des Lernstoffs langweilte sie. Hin und wieder fälschten sie und Lasky sich ein Attest, dass sie krank wären oder zum Arzt müssten, und gingen am Leicester Square shoppen. (Die verhassten Uniformen zogen sie dann auf einer öffentlichen Toilette aus.) Bestraft wurden sie dafür nie. Am Ende der Schulwoche konnte Anna es kaum erwarten, sich schick anzuziehen und auszugehen. Sie und Lasky fuhren mit der U-Bahn nach Hause, wuschen sich, warfen sich in Schale (meistens Minirock) und schauten die Livemusiksendung Ready Steady Go! (mit dem Slogan: The weekend starts here!). Um 23 Uhr riefen sie sich ein Taxi und fuhren zu einem ihrer Lieblingsclubs. Im »Garrison«, schreibt Anna in einem Artikel in der Schülerzeitung, versuchen junge Blondinen, Geschäftsleute zu beeindrucken (langweilig); das »Scotch of St. James« hatte eine bessere, gemischtere Kundschaft, war aber zu voll (ungemütlich); das »Dolly’s«, wo »der Adel und Geldadel mit den Berühmten und Berüchtigten schwatzt und die Jungen und Schönen Seite an Seite mit Popstars und Fans tanzen«, hatte »die schrillsten Outfits« und »die famosesten Klamotten […]. Dazu noch ein Beatle und ein, zwei Stones und Cathy McGowan [die Moderatorin von Ready Steady Go!] – was will man mehr?«

Die Türsteher wollten keine Ausweise sehen, aber Anna und Lasky kamen ohnehin nicht, um sich zu betrinken. Sie nippten einen Shirley Temple oder eine Cola und gingen nach höchstens einer Stunde, gerade genug Zeit, um zu sehen und gesehen zu werden und trotzdem genug Schlaf zu bekommen, um am nächsten Morgen pünktlich vor »Biba« zu stehen. »Unsere Familien waren beide sehr vertrauensvoll. Wir waren keine promiskuitiven Mädchen. Wir waren keine wilden Mädchen«, sagt Lasky. Für Anna hatte Ausgehen nie mit Wildheit zu tun. Beim Clubbesuch ging es nicht ums Ausflippen, sondern ums Auskundschaften. Inmitten der modischen Schar machte sie Feldstudien.

Kapitel 3

Fired & hired

Annas Schulausbildung endete, als sie mit 16 Jahren noch vor dem Abschlussjahr die North London Collegiate verließ.2 Für ihre Eltern war die Universität ein wichtiger Lebensabschnitt gewesen, aber da sie eine Karriere in der Modebranche anstrebte, hatte sie keinen Grund, nach Oxford oder Cambridge zu gehen (was der einzige Zweck eines vierten Oberschuljahres gewesen wäre). Jahre später erzählt Anna ihrem engen Freund, dem Dramatiker David Hare: »Ich wollte unbedingt raus in die Welt und weiterkommen.« Sie wollte arbeiten.

Zu dieser Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass britische Teenager die Schule vorzeitig verließen. Manche Frauen gingen auf ein Mädchenpensionat, um sich auf das Hausfrauendasein vorzubereiten, oder auf die Sekretärinnenschule.3 Dass Nonie und Charles alles andere als glücklich mit Annas Entscheidung waren, ist wenig verwunderlich. »Ich glaube nicht, dass es Snobismus war. Für die Wintours war Bildung einfach [...] ein Mittel, das das Leben absolut verändern konnte«, sagt Lasky. Aber Annas Eltern akzeptierten ihren Entschluss, soweit Lasky das beurteilen konnte: »Sie haben ihr nie Vorwürfe gemacht.«

Andererseits hatten ihre Geschwister das Interesse ihrer Eltern an politischen und sozialen Fragen geerbt und besuchten alle angesehene Universitäten. Anna fühlte sich wie das schwarze Schaf der Familie. »Angesichts der Studienerfolge meiner Brüder und Schwestern fühlte ich mich als ziemliche Versagerin. Sie waren hochintelligent und da habe ich mich eher darum bemüht, dekorativ zu sein. Die meiste Zeit versteckte ich mich hinter meinen Haaren und war vor Schüchternheit gelähmt. In meiner Familie war ich immer die Lachnummer. Die anderen hielten mich für zutiefst unseriös. Meine Schwester rief immer an und fragte: ›Wo ist Anna? Beim Friseur oder in der Reinigung?‹ Das war nicht ihre Welt«, erinnert sie sich später. Aber während ihre Geschwister ihr Interesse an Mode nicht verstanden, wusste Charles es zu schätzen. Mode war Thema im Kulturteil des Evening Standard, da musste er einigermaßen auf dem Laufenden bleiben. Aber es rührte ihn auch, wie sehr Mode Anna begeistern konnte, die allenthalben als sein Lieblingskind gesehen wurde.

Charles bestreitet, Anna jemals zu einer Medienkarriere gedrängt zu haben. »Anna hat gesagt, dass sie meine Arbeit aufregend fand«, sagt er, aber tatsächlich merkte sie, dass ihr Vater wünschte, dass sie in den Journalismus ging. (Manchmal fragte er sie, ob sie einen bestimmten Artikel gelesen habe und was sie davon halte – fast so, als schulte er sie für ihre zukünftigen Aufgaben.)

Trotzdem war sie vorsichtig und traute sich noch nicht ganz. »Ich bin auf jeden Fall mit dem Wissen aufgewachsen, dass ich in der Pressebranche arbeiten wollte«, sagt sie dem Journalisten George Wayne, »verlegte mich aber bewusst auf Zeitschriften, weil das nicht so sehr seine Welt war.« Dennoch gesteht sie nach etwa 20 Jahren im Vogue-Chefsessel, dass Charles letztendlich ihr wichtigster Einfluss gewesen sei. »Ich glaube, mein Vater hat für mich entschieden, dass ich in der Modebranche arbeiten sollte. Ich sollte irgendein Formular ausfüllen, ich weiß nicht mehr, welches, vielleicht irgendeine Zulassungssache, und ganz unten stand ›Karriereziele‹. […] Und ich sagte: ›Was soll ich tun, was soll ich da hinschreiben?‹ Da sagte er: ›Du schreibst natürlich, dass du Redakteurin bei der Vogue werden willst.‹ Und das war es, damit war es entschieden.«

Ihr Ehrgeiz war entfacht wie ein Streichholz.

Wenige Monate nachdem Anna die Schule beendet hatte, starb ihr Großvater Ralph Baker. Er hinterließ seiner Witwe Anna Baker eine Erbmasse, die bei deren Ableben im September 1970 auf 2,28 Millionen Dollar beziffert wurde. Von nun an flossen daraus Zahlungen an Nonie, ihre Schwester und Anna und deren Geschwister. Einige waren zweckgebunden, etwa für Patricks Studiengebühren in Harvard oder für das Hausmädchen von Nonies Schwester. Anna, die keine Studienkosten hatte, erhielt Pauschalbeträge für nicht näher bezeichnete Zwecke. Im Laufe der ersten sechs Jahre ihrer Pressekarriere erhielt sie mehr als 19 000 Dollar, was im Jahr 2021 mehr als 120 000 Dollar betragen würde. Dieses Geld ermöglichte ihr nicht nur den Einstieg in die schlecht bezahlte Pressebranche, sondern erlaubte ihr auch bestimmte Wagnisse, die zu ihrem Aufstieg führten. Es gestattete ihr, schöne Dinge wie den Mini zu kaufen, mit dem sie durch London fuhr. Aber für ein Leben voller Designerkleidung und Luxus würde ihr Treuhandfonds nicht reichen – dafür brauchte sie beruflichen Erfolg.

Natürlich konnte ihr Vater anfangs Unterstützung bieten. Eines Tages ließ Charles die Moderedakteurin des Evening Standard, Barbara Griggs, in sein Büro kommen.

»Ich möchte dich um einen Gefallen bitten«, sagte er.

»Natürlich, Charles. Was kann ich tun?«, erwiderte sie.

»Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mit meiner Tochter Anna zu Mittag essen würdest. Ich bezahle natürlich«, sagte er. »Ich glaube, sie hat es stark auf eine Modekarriere abgesehen. Vielleicht kannst du ihr ein bisschen den Weg weisen.«

Griggs ging mit Anna essen und war sofort von ihrer Selbstsicherheit, ihrer Stilsicherheit und ihrer Reife beeindruckt. Die Kleine war noch ein Kind, besaß aber die Haltung, Garderobe und Zielstrebigkeit einer Erwachsenen.

»Von mir wollte sie nur ein paar Informationen, nichts furchtbar Wichtiges. Was sie überhaupt nicht wollte, waren Hinweise oder Tipps, wie sie ihre Karriere angehen sollte«, erinnert sich Griggs, die damals zu dem Schluss kam, dass der Teenager am Tisch eine glänzende Zukunft in der Modebranche vor sich hatte und alles schaffen würde, was sie sich vornähme.

Griggs rief daraufhin Barbara Hulanicki an und fragte, ob Anna in der Boutique etwas Erfahrung sammeln könnte. Hulanicki kannte Charles Wintour nicht, wusste aber, dass seine Zeitung enorm einflussreich war und eine große Auflage hatte. Außerdem hatte Griggs in der Zeitung wohlwollend über »Biba« berichtet. Natürlich würde sie eine Wintour-Tochter einstellen.

Als Tochter von Charles Wintour bekam Anna den Job ohne formelles Vorstellungsgespräch. In gewisser Weise war das nicht allzu ungewöhnlich: Die Arbeit bei »Biba« erforderte keine Qualifikationen, außer hübsch und gut angezogen zu sein. Die jungen Frauen, die in den 60er-Jahren die Läden führten, gehörten zu Londons It-Girls. Stilvoll und keck tauchten sie in Zeitungen und Zeitschriften auf und waren so cool, wie man nur sein konnte. Aber Anna wurde nie eine von ihnen. »Sie war nicht überwältigend schön. Sie war ganz schlicht und gewöhnlich, und damit war sie nicht das typische Mädchen, das wir eingestellt hätten«, sagt Kim Willott, damals stellvertretender Geschäftsführer. Und charakterlich war sie das Gegenteil der extrovertierten Verkäuferinnen – ruhig und lieb. »Sie hatte sicherlich entsetzliche Angst«, sagt Hulanicki. Mitarbeiter berichten, dass sie sie vorsichtig behandeln sollten, weil sie die Tochter des einflussreichen Charles Wintour war. Schwere Arbeit habe man ihr daher nicht zumuten können.

Bei »Biba« herrschte ein Betrieb wie hinter der Bühne eines Rockkonzerts. Prominente wie Brigitte Bardot und Barbra Streisand gingen ein und aus und suchten zwischen anderen Kundinnen nach möglichst kurzen Röcken. Wenn draußen keine Schlange stand, waren Nasenflecken am Fenster, die jeden Tag abgewischt werden mussten. Hulanicki ließ ihre Mitarbeiterinnen im »Biba«-Katalog modeln (abgelichtet von berühmten Modefotografen wie Helmut Newton), aber Anna bat sie nie darum, weil sie zu zurückhaltend wirkte.

Zum Irrsinn von »Biba« gehörte auch zügelloser Ladendiebstahl. Das Fehlen eines Sicherheitssystems, die schwache Beleuchtung und die betriebsame Sammelumkleide machten es den Kundinnen leicht, Kleidungsstücke zu stehlen, und das taten sie auch. In einem Porträt im Independent aus dem Jahr 2002 erinnert sich die damalige Chefredakteurin der britischen Vogue, Alexandra Shulman, gemeinsam mit der Interviewerin an all die Diebstähle, die bei »Biba« stattfanden. Shulman weiß noch, wie Polizisten zu ihrer Schule kamen, um davor zu warnen: »Wir saßen alle da und hörten zu, in unseren geklauten »Biba«-Schals.«

Anna arbeitete dort erst ein paar Wochen, als ihre Vorgesetzte Rosie Young aus der Chefetage die Anweisung bekam, sie zu entlassen, denn nach Youngs Angaben glaubte man dort, dass auch Anna Kleidung hatte mitgehen lassen. Stehlen war so alltäglich, dass sie sich vielleicht nichts dabei gedacht hatte.

Young hatte gewiss nicht den Eindruck, dass es Anna viel ausmachte, gefeuert zu werden. Aber jetzt musste Anna etwas anderes finden. Um den Boutiquetrend mitzunehmen, eröffnete das Kaufhaus Harrods im Sommer 1967 im vierten Stock eine 2000 Quadratmeter große Abteilung namens The Way In. Der Bereich war in Tiefblau gehalten, mit gedämpftem Licht und blau-schwarz gestreiftem Boden, ähnelte einem Nachtclub und hatte sogar einen DJ. Die Angestellten trugen alle weiße Minikleider.