Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

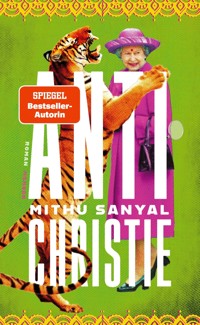

Nach dem Erfolgsdebüt „Identitti“ endlich der neue Roman von Mithu Sanyal! Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2024

London 2022, die Königin ist tot! An den Trauernden vorbei rennt Durga: internationale Drehbuchautorin, Tochter eines Inders und einer Deutschen, und voller Appetit auf Rebellion und Halluzinationen. Erzählte Mithu Sanyals gefeiertes Debüt „Identitti“ von Identitätspolitik, fragt „Antichristie“ nach dem Kolonialismus und der Gewalt in uns allen. Durga soll an einer Verfilmung der überbritischen Agatha-Christie-Krimis mitarbeiten. Doch auf einmal ist es 1906, und sie trifft indische Revolutionäre, die keineswegs gewaltfrei wie Gandhi kämpfen. Und dann explodiert die erste Bombe. Was wäre richtiger Widerstand in einer falschen Welt? Niemand schreibt so aberwitzig, klug und liebend wie Mithu Sanyal. „Antichristie“ bringt die ganze Welt in die deutschsprachige Literatur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 675

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Über das Buch

Nach dem Erfolgsdebüt »Identitti« endlich der neue Roman von Mithu Sanyal! Eine abgefahrene, lustige und schonungslose Debatte über den KolonialismusLondon 2022, die Königin ist tot! An den Trauernden vorbei rennt Durga: internationale Drehbuchautorin, Tochter eines Inders und einer Deutschen, und voller Appetit auf Rebellion und Halluzinationen. Erzählte Mithu Sanyals gefeiertes Debüt »Identitti« von Identitätspolitik, fragt »Antichristie« nach dem Kolonialismus und der Gewalt in uns allen. Durga soll an einer Verfilmung der überbritischen Agatha-Christie-Krimis mitarbeiten. Doch auf einmal ist es 1906, und sie trifft indische Revolutionäre, die keineswegs gewaltfrei wie Gandhi kämpfen. Und dann explodiert die erste Bombe. Was wäre richtiger Widerstand in einer falschen Welt? Niemand schreibt so aberwitzig, klug und liebend wie Mithu Sanyal. »Antichristie« bringt die ganze Welt in die deutschsprachige Literatur.

Mithu Sanyal

Antichristie

Roman

Hanser

Alle Namen, Charaktere und Ereignisse in diesem Roman sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen Personen — Lebenden oder Toten — sind rein zufällig.

»Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Film sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen Personen — den Lebenden und den Unsterblichen — sind rein zufälllig.«

Frauen, Frieden, Freiheit: Die Charlotte Despard Story

»Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Werk — auch die realen Personen — wurden von unserem Unbewussten frei erfunden.«

Anti Christie’s Poirot: Ten Little Racists

»Diese Geschichte basiert auf Tatsachen, Ähnlichkeiten mit fiktiven Ereignissen und Zeitreisenden sind rein zufällig.«

Doctor WO

Dies ist ein Disclaimer. Alle Figuren, die der Autorin ähneln, sind frei erfunden, alle erfundenen Figuren sind historische Persönlichkeiten. Zur besseren Übersicht gibt es im Abspann eine Liste von Cast & Crew ab S. 539.

The Queen is Dead

INTRO:

(((CLOSE-UP)))

Nacht. Schatten. Schafgarbe, um die Blutung zu stillen.

Fingerhut für dein Herz. Hopfen bringt dich zum Schlafen.

(((AUSSEN — STADTRAND — ZOOM)))

Das Plopp, Plopp, Plopp einer tropfenden Regenrinne über einem gewölbten Garagentor lässt das Metall vibrieren wie ein Trommelbecken. Eine Aschewolke wird von einer Windböe vorbei getrieben.

(((SCHWENK)))

Die Asche weht die Straße hinunter

(((FAHRT)))

wirbelt um die Ecke, wirbelt, wirbelt Staub und Ruß in einem Luftstrudel auf, der sich langsam, schwankend zur KAMERA heruntersenkt.

(((VOICEOVER)))

»Wir können auch von Geistern lernen.« Elif Shafak

»Fossils are really an imprint of another body that we don’t have access to anymore.« Siegmar Zacharias

»First things first, but not necessarily in that order.« Doctor WHO

1

Es gibt ein indisches Sprichwort: Verstreue Asche nicht gegen den Wind. Durga hatte das immer für eine metaphorische Redewendung gehalten: Kämpfe nicht gegen das, was ohnehin geschieht. Als sie nun den Deckel der Urne aufschraubte und ihr der erste Windstoß die Asche ihrer Mutter ins Gesicht fegte, bemerkte sie, dass es genau das bedeutete, was es besagte: Unterschätze niemals die Macht des Faktischen.

Ihr Vater hustete. Seine Frau unterbrach ihren Redefluss, um ihn zu fragen: »Geht es dir gut, Dineshlein?«, und fuhr, ohne auf eine Antwort zu warten, fort: »Die Lila und ich sind immer gut miteinander ausgekommen. Ich habe immer gesagt, warum sollten wir uns hassen? Habe ich dir erzählt, dass ich immer gut mit deiner Mutter ausgekommen bin, Durga?«

Durga nickte abwehrend. Sie schätzte Rosa für ihre endlose Freundlichkeit, nur konnte sie im Moment nicht noch mehr davon ertragen.

»Just pretend it‹s a sitcom«, flüsterte Jack ihr zu. Doch Durga wollte sich die Beerdigung ihrer Mutter nicht als Comedy vorstellen. Sie wollte sich die Beerdigung ihrer Mutter überhaupt nicht vorstellen. Allerdings wurde ihre Mutter gerade nicht beerdigt, sondern verstreut, wenn auch weniger von der kleinen Gruppe Trauernder, die sich zum Schutz vor dem schneidenden Wind zusammendrängten, als von den Elementen selbst. Lila hätte das gefallen, je dramatischer, desto besser. Special Effects by God. Welchen Gott auch immer sie gerade favorisierte.

Jack legte seinen Arm um Durgas Taille, als wolle er sagen: Ich weiß, dass du keinen starken Mann an deiner Seite brauchst, aber wie wäre es mit einem sexy Mann? »Du machst das großart…«, sagte er und brach ab, als er eine Mundvoll Lila einatmete.

In diesem Moment begann Durgas Jackentasche Death is not the End zu spielen. Sie reichte die Urne weiter, zog ihr Handy heraus und bemerkte, dass sie zu einer Signal-Gruppe hinzugefügt worden war: »Sie ist nicht tot, sondern wird lebendig begraben.« WTF?

Death

»Achte darauf, dass der Sarg nicht zugeschraubt wird.« Sarg?

is not

»Ihr Ehemann hat sie einäschern lassen. Das ist Mord.« Und dann sah sie den Namen der Gruppe: Anti-Christie.

the End.

»Der perfekte Mord!« Das waren keine bedrohlichen Beerdigungs-Stalker, sondern ihre neuen Kollegen aus dem Londoner Writers’ Room, zu dem sie in achtzehn Stunden aufbrechen würde.

»Du weiß, dass du die Nachrichten auch stumm schalten kannst?«, bemerkte ihr Sohn.

»Da wäre ich ja nie drauf gekommen, Rohan«, sagte Durga. Das Knirschen der Asche zwischen ihren Zähnen erinnerte sie an ihre Kindheit, wenn in der Kirche nach der heiligen Kommunion der Leib Christi an ihrem Gaumen klebte.

»Du weißt, dass du auch einfach später nach London reisen kannst?«, bemerkte Jack. Durga ersparte sich eine Antwort.

»Du weißt, dass man aus einem abgeschlossenen Raum entkommen kann, indem man die Schrauben aus der Türangel entfernt und die Tür an der Angelseite öffnet?«, bemerkte eine Maryam in dem Signal-Chat. »Wenn man zurückkommt, muss man sie nur wieder hineinschrauben, und niemand ahnt, dass man das Zimmer jemals verlassen hat.« Und da wäre Durga nun wirklich nicht drauf gekommen.

Sie regelte die Lautstärke hinunter, aber ließ das Handy an. Natürlich erwartete niemand von ihr, dass sie sich während der Beerdigung ihrer Mutter an Brainstormings beteiligte, geschweige denn, dass sie schon morgen nach London zu dem Agatha-Christie-Writers’-Room reiste. Doch das Nachdenken der anderen Screenwriter über Geheimgänge, Briefe mit unsichtbarer Tinte und aus Eis geschnitzte Messer, die nach dem Einsatz einfach davonschmolzen, gab ihr ein Gefühl von Realität in dieser surrealen Situation.

Das Surrealste war natürlich, dass Lila tot war. Wer verstand schon seine eigene Mutter? Aber Durga hätte Lila auch dann nicht verstanden, wenn Lila nicht ihre Mutter gewesen wäre. Lila und ihre Obsession für den Tod, als sie … nicht tot gewesen war. Zu sterben bedeutete für Lila unendliche ästhetische Möglichkeiten, ein Steampunkfilter für das normale Leben, das selbstverständlich weiterging, und zwar ewig. Totsein bedeutete, unsterblich zu sein. »Wenn ich gestorben bin, werdet ihr die Wahrheit erfahren!«

»Mama, du bist fünfundsiebzig und nicht fünfzehn«, hatte Durga protestiert. Wann? Jedes Mal. Aber das letzte Mal vor zwei Wochen.

»Woher willst du das wissen?«, fragte Lila. »Was ist Zeit?«

»Jeder weiß, was Zeit ist. Zeit ist das, was du findest, wenn du auf eine Uhr schaust«, zitierte Durga den Physiker Sean Carroll. Irgendeinen Vorteil musste es ja haben, dass sie dieses Gespräch nicht zum ersten Mal führten. Weswegen sie selbstverständlich davon ausgegangen war, dass es auch nicht das letzte Mal sein würde. Nichts in ihr war darauf vorbereitet gewesen, dass ihre Mutter nicht weiter auf den Tod warten, sondern ihm aktiv entgegenspringen würde wie einem Liebhaber, wenn dieser Liebhaber ein auf sie zurasender Zug wäre.

»Du weißt nicht, wo deine Mutter verstreut werden möchte?«, hatte Jack fassungslos gefragt, als das Undenkbare passiert war und ihre Mutter sich in einem winzigen Moment von einem Atemzug zu keinem Atemzug, von einer Person in eine Leiche verwandelt hatte, ein toter Körper, wo ein lebender Körper sein sollte, ein Fehler im Universum. »Sie hat doch von nichts anderem gesprochen!«

Das war nicht ganz fair. Lila hatte zahlreiche Lieblingsthemen gehabt: UFOs, BlackRock und Vanguard, UFOs, One-World-Government unter Vorherrschaft der europäischen Königshäuser, dass die Freiheitsstatue transgender ist, UFOs, aber ihr eigener Tod hatte nun einmal die größte Faszination auf sie ausgeübt. Er war die Frage, die nur beantwortet werden würde, wenn sie die Antwort nicht mehr weitersagen konnte. (»Oder vielleicht doch?« — Lila.)

»Genau, sie hat pausenlos darüber geredet! Warum weißt du es dann nicht?«, schoss Durga zurück. Wut war besser als Schmerz.

»Hatte sie denn einen Lieblingsort?«, versuchte Jack ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.

»Natürlich hatte sie den.« Dummerweise konnte sich Durga nicht daran erinnern. »Gerolstein, Fachingen, eine dieser Städte, die nach einer Mineralwassermarke benannt sind.«

Und so standen sie nun auf einer Wiese bei Sinzig und schütteten Lilas Asche in den Harbach, wo sie dreckige Blasen schlug. Durga schaute hoch und fühlte sich sofort einsam angesichts dieser Natur, mit der sie sich nicht verbinden konnte: Kurhausgrün und feuchter kurzgeschorener Rasen. Wie hatte ihre Mutter nur für immer hier ruhen wollen können? Und dann merkte sie, dass genau das ihr Problem war, die Ruhe, die sich auf alles an diesem Ort legte wie ein ewiger Sonntagnachmittag ihrer Kindheit. Das Einzige, was fehlte, waren Kirchenglocken und der Geruch von Gulasch. Und in dem Moment begannen die Kirchenglocken zu läuten.

Durgas Vater wischte sich die Asche seiner Exfrau aus dem Gesicht. Es schmerzte Durga, dass seine Hand zum ersten Mal heller war als ihre eigene. Sogar die Linie, die seine Handfläche vom pigmentierten Handrücken trennte, war unscharf und verwaschen, ein Zeichen dafür, wie selten er inzwischen die anstrengende Reise in die Welt jenseits seiner Wohnung unternahm. Mit der anderen Hand stützte er sich schwer auf einen Gehstock, bis Rosa einen Siebzigerjahre-Campinghocker aufklappte und Dinesh dankbar auf dessen geblümte Sitzfläche sank.

»Kannst du dich noch an das Sprichwort mit der Asche erinnern?«, fragte Durga.

Ihr Vater schaute sie aus müden Augen an. »Nein. Welche Asche?«

»Die, die gegen den Wind verstreut wird.«

Dinesh nickte. »Wir verstreuen unsere Toten in Indien.«

»Aber die Lila kommt doch gar nicht aus Indien«, sagte Rosa zur Abwechslung einmal genau auf den Punkt. Und nicht zum ersten Mal wunderte sich Durga, warum beide Frauen ihres Vaters Mischungen aus Rot und Blau als Rufnamen gewählt hatten.

Rosa war kurz für Roswita.

Lila war kurz für Sigrun.

Lila brauchte die Realität nicht als Stichwortgeberin. Von ihrer Heirat mit Dinesh Chatterjee an hatte sie sich mit Haut und Haaren in den indischen Unabhängigkeitskampf geworfen, obwohl der bereits bei ihrer Geburt gewonnen gewesen war. Lila war eines jener Mitternachtskinder, die ihren ersten Atemzug machten, als Indien zum Leben und zur Freiheit erwachte. Durgas Vater erzählte gerne, wie ein bengalischer Freund ihn zu Lilas Geburtstagsparty mitgenommen hatte und Dinesh, noch bevor er die Unbekannte, die genauso alt war wie sein Heimatland, das erste Mal sah, wusste, dass sie die Frau seines Lebens sein würde.

Nur war Lila natürlich nicht die Frau seines Lebens gewesen, sondern eine Frau seines Lebens, und der indische Freiheitskampf nur einer der Freiheitskämpfe in ihrem Leben. Das Einzige, bei dem Lila unerschütterlich blieb, war ihre Entscheidung, eingeäschert zu werden. Und wie die meisten ihrer Entscheidungen bereitete auch diese Durga maximale Ungelegenheiten.

»Friedhofszwang?«, hatte sie den Leichenbestatter entgeistert gefragt.

»Ja, schrecklich, nicht wahr?«, antwortete der junge Mann gut gelaunt und rückte das Namensschild an seinem Jackett zurecht. D. R. Dath las Durga und wusste, dass Jack ihn bereits Dr. Death getauft hatte.

»Friedhofzwang?«, wiederholte Jack wie aufs Stichwort. »What’s that supposed to mean? Stay in your grave oder du bekommst einen Strafzettel?«

Der Bestatter strahlte ihn an, als hätte er endlich einen Menschen gefunden, der ihn vollkommen verstand.

»Oh«, sagte Jack, als keine Widerrede kam. »Aber es gibt exceptions, nicht wahr?«

»Selbstverständlich.«

Nur bezogen sich diese Ausnahmen — Seebestattung, Waldbestattung — ausschließlich auf den Ort, nicht aber auf die Person, die autorisiert war, Lila dorthin zu befördern. Mit dem Moment ihres Todes war Lila Chatterjees Körper in die Hand des Staates übergegangen, und nur offizielle Stellen waren noch befugt, ihn zu berühren. Sogar auf den Aschestreuwiesen ausgesuchter Friedhöfe — »Sie haben Glück, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen!« — hätte Durga die Asche ihrer Mutter nicht selbst verstreuen dürfen, stattdessen wäre sie von einem sogenannten Träger mit einer Art überdimensionierter Puderzuckerdose ausgebracht worden. Ausgebracht? Lila? Das Gewicht ihrer Mutter, das sie nicht tragen durfte, lastete so schwer auf ihren Schulterblättern, dass Durga sicher war, sie würde Lilas Silhouette in der spiegelnden Scheibe des Beerdigungsinstituts sehen, wenn sie aufschaute, nur in Schwarz und ohne Licht zurückzuwerfen, als bestünde sie aus Antimaterie, Antilila.

Jack schnaubte und bekam ein Taschentuch gereicht, das er irritiert anstarrte. »Okay, vergiss Bestattung«, sagte er so langsam, als würde er mit einem Kind sprechen. »Was mache ich, wenn ich sie mit nach Hause nehmen will?«

»Ah, da habe ich genau das Richtige für sie«, sagte Dr. Death und öffnete eine Schatulle, in deren Samtinneren ein gänseeigroßer Diamant lag, mit der Gravur Für die Ewigkeit.

»Ist das Capitalism, oder was?«, explodierte Jack. »Why is it okay, wenn ich meine Schwiegermutter zu einem Diamanten pressen lasse? Aber ihre Asche ist tabu? Was ist aus der guten alten Tradition geworden, sie in einer Kaffeedose aufzubewahren, und wenn man zu viel getrunken hat, versehentlich eine Tasse mother-in-law zu trinken?«

»Shut up«, sagte Durga.

Doch der Bestatter liebte britischen Humor. Nur nannte er ihn englischen Humor, was Jack, der zwar Brite, aber nicht Engländer war, definitiv NICHT Engländer, einen Schwall schottischer Schimpfworte entlockte.

Was den Bestatter noch mehr begeisterte. Er rammte Jack feixend den Ellbogen in die Seite. »Wissen Sie, was Sie tun müssen?«

»Nein, das versuchen wir ja die ganze Zeit rauszufinden«, sagte Jack drohend.

»Sie müssen ein Krematorium finden, das relativ liberal ist.«

»Was heißt das?«, fragte Durga, bevor Jack etwas einwerfen konnte, das Dr. Death den nächsten Lachanfall bescherte.

»Einfach ein Krematorium, das keine Bescheinigung über den Verbleib der Asche braucht.«

»Good man!«, sagte Jack.

2

Die Urne war noch immer halb voll, als es zu regnen begann. Durgas Tante Elisabeth und ihr Onkel Ralf eilten zum Auto zurück. Lilas Freundinnen, die Jack — sehr zu ihrer Befriedigung — The Three Witches nannte, folgten mit flatternden schwarzen Mänteln, dann kam Dinesh, auf Rosa gestützt, langsam und unsicher, bis Rohan seinen Großvater auf der anderen Seite unterhakte. Das Schlusslicht bildete Durgas Cousin Stanis mit seinem Mann. Durga hatte ihn das letzte Mal bei seiner Hochzeit getroffen und davor wahrscheinlich bei der Beerdigung ihrer Großmutter. Familiensinn war etwas, das man erbte, und Lila hatte nicht genug davon besessen, um ihr mehr zu hinterlassen als Gesichter, die wie im Zeitraffer alterten, wenn Durga sie nach fünf, fünfzehn, fünfundzwanzig Jahren wiedersah.

Stanis beugte sich zu ihr und deutete auf die Urne. »Du weißt, dass das nicht wirklich deine Mutter ist?«

»Natürlich ist das nicht Lila«, sagte Durga dankbar und verärgert zugleich. Natürlich war das nicht ihre Mutter, die sie hier in der Landschaft verteilten, nicht Lilas Essenz, nicht ihr Atem, nicht ihre Seele.

»Nein, das ist nicht Lilas Asche«, sagte Stanis. »Was bei einer Einäscherung übrig bleibt, sind nur der Schädel und der Beckenknochen. Alles andere verschwindet durch den Schornstein. Wie Santa Claus, nur umgekehrt.« Er wartete darauf, dass sie seinen Witz mit einem angemessenen Lächeln quittierte, und wiederholte hilfsbereit: »Wie Santa Claus, nur umgekehrt.«

»Sie versteht dich schon, she just doesn’t find it funny«, sagte Jack, der die Fähigkeit besaß, Leuten die unglaublichsten Dinge ins Gesicht zu sagen, ohne dass sie das Bedürfnis hatten, ihm ein blaues Auge zu verpassen. Das musste an dem anglo-deutschen Wortsalat liegen, mit dem auch noch die krassesten Beleidigungen kuschelig klangen. Denn in Schottland funktionierte das nicht so zuverlässig.

»Ach so«, sagte Stanis entsprechend ungetrübt. »Der Schädel und der Beckenknochen werden übrigens zermahlen, bevor sie in die Urne gefüllt werden.«

Durga konnte nicht entscheiden, ob das besser oder schlechter war als verbrannte Haut und Magen und Gebärmutter. Da ihr keine Antwort einfiel, schüttelte sie ihm die Hand, während ihre Jackentasche Death is not the End murmelte.

»Do me a favour und ändere den Klingelton«, stöhnte Jack. »Was will deine Anti-Rassisti-Writers’-Gruppe denn jetzt schon wieder?«

»Wir sind FRONTPAGE NEWS!« Durga drückte auf den Link zu einem Artikel in der Daily Mail: »Nach Roald Dahl und Ian Fleming: AGATHA CHRISTIE OPFER VON CANCEL CULTURE! Erst wurden ihre Texte umgeschrieben, jetzt sollen die Filme bereinigt werden. Willkommen in der SCHÖNEN NEUEN POLITISCH KORREKTEN WELT!«

Noch nie hatte Durga die Presse so für ihre endlose Fähigkeit zur Erregung geliebt. Auf der Rückfahrt nach Köln schaffte sie es, jeden Gedanken an ihre Mutter mit fröhlichem Medien-Raten zu verdrängen.

»Kontroverse um antirassistische Neuverfilmung von Agatha-Christie-Klassikern«, las Rohan vor.

»Keine Ahnung, das könnten alle sein. Deutschlandfunk Kultur?«, riet Durga.

»WDR5«, sagte Rohan. »Agatha Christie wird gesäubert?«

»Fox News«, schlug Jack vor.

»Die Welt«, sagte Durga.

»FAZ«, sagte Rohan. »Kein Kriminalfall mehr für Hercule Poirot?«

»Focus?«

»Nein. Sternstunde Philosophie.« Rohan scrollte durch den nicht enden wollenden Schwanz an Schlagzeilen. »Krass, wie viele Leute sich für Bücher interessieren.«

Jack schaute ihm über die Schulter. »This woke censorship of Agatha Christie is wrong?«

»Sun«, riet Durga.

»Telegraph«, sagte Jack. »Aber die Sun hat auch darüber geschrieben: Idiots who remove Agatha Christie’s racier side are just criminals.«

»Wenn wir es jetzt noch schaffen, nicht verboten zu werden, sind uns die Einschaltquoten sicher! XOXO Christian«, textete der Produktionsassistent in die Signal-Gruppe.

»Cringe«, sagte Rohan.

»Was, seine Quotengeilheit?«, fragte Durga.

»Nein, hugs ’n’ kisses. Warum macht der keine Emojis wie ein normaler Mensch?«

Alles, was nötig gewesen war, um die Empörungsspirale anzukurbeln, war ein gleichzeitig in der BBC und dem Times Literary Supplement platziertes Interview mit ihrem Producer: Let’s kill the Queen. Jack schaute es im Internet an, während Durga ziellos durch die Wohnung lief, anstatt ihren Koffer zu packen, und bei jedem Gegenstand, den sie aus dem Badezimmer holte, minutenlang in den Waschbeckenspiegel starrte, in dem sie — Lifehack: warmes, frontales Licht — noch immer so aussah, wie sie ausgesehen hatte, als sie mit Jack zusammengekommen war, als gäbe es eine Welt jenseits des Spiegels, in der sie vor der Endlichkeit alles Lebenden sicher war. Sie fühlte sich wie ein Bündel von Geschichten. Mit fünfzig hatte man eine Menge Geschichten angesammelt, und keine davon machte noch irgendeinen Sinn.

»But my dad died too«, wandte Jacks Gesicht ein, das neben ihr im Spiegel auftauchte.

»Das ist etwas anderes«, sagte sie.

»Why?«

»Weil das dein Vater war.«

»Betonung auf dein oder auf Vater?«, fragte Jack.

»Was willst du mir vorwerfen, dass ich egoistisch bin oder dass ich sexistisch bin?«, blaffte Durga ihn an.

»Das versuche ich ja gerade rauszufinden«, sagte Jack.

Der Tod ihrer Mutter hatte die Uhren angehalten. Das hieß nicht, dass die Zeit stehen geblieben war, sie bewegte sich bloß nicht mehr weiter, sondern geschah gleichzeitig. Durga stand noch immer im Badezimmer und schaute Jack im Spiegel an und saß zusammen mit ihrer besten Freundin Nena im Zug und fuhr unter dem Ärmelkanal hindurch, sie war eine graue Wetterfront und zog auf dem Wind nach Westen, und sie war das wogende Meer, das sich nach der Berührung des Regens sehnte — und dann hielt der Zug in St. Pancras, und sie war in London, der Hauptstadt des Empires, in dem Milch und Hummus fließen.

»Wer war eigentlich dieser heilige Pancras?«, fragte Nena und hievte ihren Rollkoffer auf die Plattform.

»Der Heilige der Bauchspeicheldrüse?«, schlug Durga vor und merkte, dass sie kein einziges Mal während der Zugfahrt an den Aufprall von Lilas Körper auf den Schienen gedacht hatte. Okay, ein einziges Mal, als Nena zur Toilette gegangen war, aber ansonsten kein einziges Mal. Sie kannte Nena jetzt ihr Leben lang, oder zumindest den Teil davon, den sie für erinnerungswert hielt, und bei allen großen Krisen hatte sie sich instinktiv in ihre Nähe gestellt, so wie Schafe bei Gewitter die Köpfe zusammenstecken, nicht um Hilfe zu erhalten, sondern weil sie sich in Nenas Anwesenheit selbst besser helfen konnte. Deshalb kam es ihr wie ein Zeichen vor, dass Nena schon vor Lilas Tod beschlossen hatte, mit nach London zu kommen, um tagsüber Freunde und Museen zu besuchen und nachts mit ihr ein Vierteljahrhundert Freundschaft zu feiern. Trauern und Feiern waren kein Widerspruch. Nicht dass Durga schon beim Trauern gewesen wäre, eher bei dem Gefühl, leicht oberhalb ihres Körpers zu schweben und nicht mit sich selbst Schritt halten zu können. Sie folgte Nena durch die kunstvolle Choreographie aus Menschen, die in Höchstgeschwindigkeit aus allen Richtungen aufeinander zu rasten, ohne zu kollidieren, und spürte, wie sie für einen Moment Teil dieses vielarmigen, vielbeinigen Körpers wurde, der sich ausdehnte, zusammenzog und sie dann mit einer konvulsiven Bewegung aus dem Bahnhof hinausspie. Der Wind fuhr ihr ins Gesicht, feucht und voll feinem, klebrigem Staub. Durga war in London angekommen, aber ihre Mutter war schon vor ihr da und erwartete sie mit einer Umarmung aus Leere.

»Das Problem mit Zeitreisen ist nicht die Zeit, sondern dass der Körper bei einer schnelleren Passage durch die Zeit ebenfalls schneller altern würde«, referierte eine BBC-Stimme aus dem Taxiradio.

»Ja klar, das Problem ist immer der Körper«, sagte Durga bitter, und der Taxifahrer drehte sich überrascht zu ihr um.

»Sie hat mal eine Folge Doctor WHO geschrieben«, erklärte Nena.

»Wirklich?«, fragte der Taxifahrer beeindruckt.

»Zwei«, sagte Durga.

»Es war ein Zweiteiler«, räumte Nena ein. »Kennt hier echt jeder diese Science-Fiction-Serie?«

»Ein weiteres Problem mit Zeitreisen beschreibt der theoretische Physiker Stephen Hawking mit der Metapher einer Chronologieschutzbehörde«, sprach Tante BBC uninteressiert weiter. »Eine Art Zeitpolizei, die dafür sorgt, dass keine Anachronismen entstehen. Der Schriftsteller Paul Levinson geht in seiner Novelle The Chronology Protection Case so weit, dass alle Wissenschaftler, die kurz davor stehen, eine Zeitmaschine zu erfinden, kurzerhand vom Universum ermorde… Die BBC unterbricht ihr normales Programm für eine wichtige Durchsage: Dies ist BBC News aus London. Buckingham Palace hat den Tod von Königin Elizabeth II bekanntgegeben.«

»OH NEIN!«, entfuhr es Durga. »Warum ausgerechnet JETZT?«

»Verabredung mit dem Schicksal, Schätzchen«, sagte Nena und machte ein Selfie (Ich saß in einem schwarzem Taxi, als ich erfuhr, dass die Queen gestorben ist). »Immerhin hatte sie ein langes, glückliches Leben.«

»Glücklich?«, schnaubte der Taxifahrer. »Und was war mit Prinzessin Diana?«

Nena schnalzte mit der Zunge: »Das ist so lange her, dass es schon nicht mehr wahr ist.«

»Und Meghan Markle?«

Ein erneutes Schnalzen. »Immer auf die Frauen.«

»Und Prinz Andrew?«

Unter anderen Umständen hätte Durga Kolonialismus eingeworfen, und (Un-)Commonwealth und royale Hitlergrüße, aber wenn die Umstände eines nicht waren, dann anders. Sie kramte in ihrem Rucksack nach dem Handy, das bereits siebzehn verpasste Nachrichten anzeigte, und schrieb an Jack: »Die Queen ist gestorben.«

»Aha«, antwortete er.

»Jetzt interessiert sich die ganze Welt nur für sie und nicht für Lilas … Tod.«

»Cmon Durga, es passiert jeden Tag Weltgeschichte, dann hätte Lila ja nie sterben dürfen.«

»Sag ich doch«, schrieb Durga.

3

Eine Gruppe von Demonstranten stand in unterschiedlichen Stadien von Erschütterung vor dem Florin Court, als Durga zur Krisensitzung des Writers’ Room eintraf. Sie bahnte sich einen Weg durch Plakate, auf denen in kaum getrockneter Schrift zu lesen war Wer wollte die Queen töten? Florin Court Films! und Heute geistige Brandstiftung — Morgen ein Staatsbegräbnis!!!.

Eine rothaarige Frau versperrte ihr breitbeinig den Weg. »Die Queen ist tot, zeigt ein bisschen Respekt für unser kulturelles Erbe!«

»Das ist nicht nur euer Erbe, das ist auch meines«, fauchte eine eindeutig nicht zu den Protestierenden gehörende Frau mit dem sexysten Hijab, den Durga je gesehen hatte, und rauschte durch die Menge hindurch die sechs Stufen zur State-of-the-Art-déco-Eingangspforte aus Glas und schwarz lackiertem Stahl hinauf. Durga nutzte den Moment von Was-war-das?, um an der Rothaarigen vorbeizuschlüpfen.

»Seid ihr nicht damit zufrieden, eine Queen aus dem Weg geräumt zu haben?«, schrie die Frau ihnen hinterher. Und plötzlich hoben sich zahlreiche Arme und zerrissen das Interview mit dem unglücklichen Titel Let’s kill the Queen: »Cancelt die Canceler!« »Mörder!« »Cancelt die Canceler!«

»Oh, ihr habt es geschafft. Ich meine: willkommen«, rief der pinke und weiße junge Mann, der ihnen die Tür öffnete, mit gespitzten Lippen, als wolle er auch seine gesprochenen Nachrichten mit Kuss-Emojis interpunktieren. »I’m Christian.«

»Hi, I’m muslim«, sagte die sexy Hijabträgerin. »Du kannst mich Shazia nennen.«

»Er wollte dir sagen, dass er Christian heißt«, sagte Durga.

»Jesus!«, sagte Shazia und rollte die Augen.

»Nein, Christian.«

»Du musst die lustige Deutsche sein, die Jeremy extra für die Comedy-Szenen eingeflogen hat.«

»Das bin ich«, bestätigte Durga.

»Und das ist also deutscher Humor.«

»Dafür … sind wir berühmt«, sagte Durga so lange verunsichert, bis Shazia sich das Lachen nicht weiter verkneifen konnte und ihr eine überraschend weiche Handfläche an die Wange legte.

»Hast du auch einen Namen, Sister?«

Shazias Gesicht war ihrem so nahe, dass Durga ihren Geruch einatmete, zuckrig süß mit einem Biss Säure, wie das Teekanne-Zitronenteegranulat, das sie als Kind statt Ahoj-Brause auf ihre Hand gestreut und abgeleckt hatte.

»Durga«, sagte sie atemlos.

»Wie die Lady auf dem Tiger? Respekt!«

Dass jemand bei ihrem Namen an die indische Göttin Durga dachte und nicht an … nichts, trieb Durga die Tränen in die Augen. Ihr inneres Wasser drängte mit Vehemenz nach außen, die Kategorien drinnen und draußen lösten sich auf und ließen sie einen Moment lang embryonal und ungeformt zurück — bis sie eine weitere Hand auf ihrem Rücken spürte und eine Stimme wie aus einer Aston-Martin-Werbung fragte: »Die junge Dame aus Riga, die lächelte, als sie ritt auf dem Tiger?«

»Ja, nur dass die Göttin Durga eher den Tiger gefressen hätte«, entgegnete Durga unwirsch und schüttelte die Hand ab, bevor sie bemerkte, dass sie ihrem Producer gehörte.

Jeremy schaute ihr tief in die Augen. »Durga aus Deutschland, wo Fred Sauer 1928 den ersten Agatha-Christie-Film gedreht hat. Lovely! Damit bist du unser Maskottchen.«

Und Durga antwortete gewitzt: »Äh.«

Jeremy wandte sich abrupt um, nahm dem letzten Gast einen voluminösen roten Mantel ab, reichte ihn sofort an Christian weiter, der darunter verschwand wie unter einer roten Daunendecke, und verkündete: »Danke, dass ihr euren freien Abend vor den Nachrichten geopfert habt, um hier gemeinsam Nachrichten zu schauen!«

Bei dem Wort ›Nachrichten‹ stieß er eine Art-déco-Tür mit asymmetrischen Milchglaspaneelen auf. Durga hörte einen beeindruckten Pfiff und fürchtete, dass sie ihn selbst ausgestoßen hatte. Der Sitzungsraum war die perfekte Kopie des Sprechzimmers von Agatha Christies Poirot aus der gleichnamigen ITV-Serie, nur dass über dem Kamin anstelle eines Spiegels ein Breitbandbildschirm hing, auf dem ein Kommentator ohne Ton die Folgen des Todes der Monarchin auf No. 10 Downing Street analysierte, während auf dem Splitscreen royales Footage lief.

»Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, haben wir unser persönliches Begrüßungskomitee«, fuhr Jeremy fort und machte eine Handbewegung, die die Protestierer vor dem Gebäude, Buckingham Palace und den Himmel mit einschloss. »Wenn ich gewusst hätte, dass die Queen im Sterben liegt, hätte ich in meinem Interview zu unserer Neuinterpretation von Agatha Christie und good old England deutlich weniger Guillotine-Metaphern verwendet. Aber hey! — man muss nun mal radikale Schnitte machen, wenn man etwas Neues schaffen will, und auf den Ruinen der alten Paläste lassen sich die besten Serien drehen … anyway, die Kacke ist königlich am Dampfen. Die Frage ist, wie reagieren wir am besten darauf?«

Christian legte den roten Mantel wie ein perfekter Butler über einen Thonet-Kleiderständer und eilte an Jeremys Seite: »Ich habe einen 10-Punkte-Plan vorbereitet, um Shitstorms zu vermeiden — okay, dafür ist es etwas spät —, zu beruhigen. Erstens: Agatha auf keinen Fall die Queen of Crime nennen …«

»Ich dachte eher an Wortspiele mit Royal und Corpse«, unterbrach ihn Jeremy.

»Wie bitte?«, sagte Durga und fragte sich, an wen Jeremy sie erinnerte.

Jeremy zwinkerte ihr verschwörerisch zu. »Wir müssen dabei natürlich trotzdem darauf achten, dass unsere Presseerklärung patriotisch klingt.«

»Patriotisch?«, wiederholte sie fassungslos.

Der Besitzer des roten Mantels verschränkte die Arme seines pinken Nadelstreifenjacketts. »Eine Frau mit einer sehr teuren Kopfbedeckung ist gestorben. Was geht mich das an?«

»Und da wir gerade bei ihrer Kopfbedeckung sind: Wann gibt sie den Koh-i-noor zurück«, ergänzte Shazia. »Der Diamant gehört nicht in die Krone der Queen, sondern in den Punjab.«

»Hast du gehört, dass Camilla bei der Krönung von Charlie-Boy eine B-Krone tragen wird?«, fragte pinkes Jackett. »Der Palast hat Angst, dass es ansonsten zu Ausschreitungen von Leuten wie uns kommen könnte, die es pietätlos fänden, wenn sie sich mit Diebesgut schmückt. You bet it would!«

»Die Königin des Kolonialismus ist tot!«, rief Shazia. »Ist das patriotisch genug?«

»Was haltet ihr von: The Queen is dead, long live the Queen?«, sagte Christian mit einem panischen Quietschen in der Stimme.

»Vergesst David«, erklärte Jeremy zwei Stunden später, während derer er das Wunder vollbracht hatte, sie von einer argwöhnischen Truppe in ein aufgeregtes Team zu verwandeln, das es kaum erwarten konnte, mit dem Drehbuchschreiben loszulegen.

»Wer ist David?«, fragte — pretty in Pink — Asaf.

»Well done«, lobte Jeremy. Er hatte sie sogar dazu gebracht, ein Kennenlernspiel zu spielen, ohne dass es zu einer Meuterei gekommen war.

»Das ist jetzt ein Scherz, oder?«, sagte Asaf.

»Da wäre ich mir bei Jeremy nicht so sicher«, bemerkte Maryam, die Königin der Locked-Room-Krimis und einzige Schwarze Frau in Jeremys Diversitäts-Kategorien-Erfüllungs-Crew. Von der ersten Minute an war klar gewesen, welche Sorte Chef Jeremy war. Diese Sorte Chef. Die Hälfte von ihnen hasste ihn, alle versuchten, ihm zu gefallen.

»Unsere Serie wird für Agatha Christie vollbringen, was Sherlock für Arthur Conan Doyle getan hat. Was I may destroy you für sexuelle Gewalt getan hat. Autokorrektur: für das Sprechen über sexuelle Gewalt getan hat.« Jeremy saß — wo auch sonst — an Poirots Schreibtisch und klopfte mit Poirots Füllfederhalter auf das glänzend dunkle Walnussholz der Tischplatte, und plötzlich realisierte Durga, dass all das hier keine Kopie war, das war die Wohnung des Meisterdetektivs Poirot, Florin Court war der Drehort, der, wenn es nach Durga ging, besten Agatha-Christie-Verfilmung, weil David Suchet den belgischen Privatdetektiv in London bis hin zu den Trippelschritten perfekt spielte. »Erinnert euch daran, dass die New York Times, als Agatha Christie Poirot 1975 bei seinem letzten Fall sterben ließ, einen Nachruf auf ihn veröffentlicht hat«, fuhr Jeremy fort. »Auf der Titelseite! Das ist unsere Messlatte! Wenn die Öffentlichkeit uns schon hasst, dann wenigstens richtig!«

»O-kay«, sagte Durga, während der Raum sich um sie herum in seine Einzelteile zerlegte und wieder neu zusammensetzte, glitzernder, mehr Art déco als Art déco, mehr Jeremy. »Aber welche Agatha-Christie-Romane verfilmen wir überhaupt?«

»Fangen wir mit der Pilotepisode an. Da adaptieren wir nicht einen Agatha-Christie-Roman«, rief Christian eifrig. »Wir adaptieren den Agatha-Christie-Roman.«

Die Tür öffnete sich, und ein Mann mit weißer Jeans, weißen Haaren, weißer Haut sagte in dem aufgesetztesten indischen Akzent, den Durga je gehört hatte: »Mord im Orientexpress.«

»Nein, besser als Mord im Orientexpress«, lächelte Jeremy den weißen Mann an. »Darf ich vorstellen: Carwyn, unser Experte für die drei D: Dunkelheit, Drogen und Druiden.« Und Durga berichtigte sich mental: nicht indischer, walisischer Akzent.

Der Raum pulsierte noch immer, und sie versuchte, sich auf Shazia zu konzentrieren, die über einen Sessel drapiert lag, dessen Schachbrett-Bezug ihren Stil von Decolonized Glamour in Charleston Flapper verwandelte. »Tod auf dem Nil?«, schlug Shaz vor und blies Kringel aus dem Rauch einer imaginären Zigarettenspitze.

»Noch besser.«

»10 kleine N-Worte?«, sagte Maryam trocken vom Kamin aus, an dem sie lehnte wie Poirots Kollege Inspector Japp von Scotland Yard. Die stille Überlegenheit dieser Designermöbel war so dominant, dass man sofort anders ging, stand, saß, sprach. Und anders bedeutete Sherry und Eton und ein wenig — okay, sehr — klassenbewusst. Durga musste sich zusammenreißen, um nicht die ganze Zeit »toodle-pip« und »jolly good« zu sagen, weil sie kein anderes Referenzsystem für die Opulenz um sie herum hatte als das Golden Age der britischen Kriminalliteratur und nur ahnen konnte, welche subtilen Botschaften die anderen von der Einrichtung empfingen. Eine antirassistische Agatha-Christie-Verfilmung zu entwickeln, erschien hier nicht bloß wie eine gute Idee, sondern dringend notwendig.

»Viel, viel besser!«, rief Jeremy.

Asaf, der offensichtlich das Gefühl hatte, dass die Reihe an ihm war, sagte zögernd: »Errm — 16 Uhr 50 ab Paddington?«, und eine Woge von Rührung schwappte über Durga. Warum war sie nicht mehr in der Lage, normale Gefühle zu empfinden? Als hätte der Tod ihrer Mutter alle Maße und Verhältnismäßigkeiten zerschmettert und würde sie ins Meer der ankerlosen Affekte hinaustreiben.

»Alle richtig und alle falsch«, erklärte Jeremy. »Ihr seid hier, um den archetypischen Agatha-Christie-Plot zu … schreiben.«

Shazia lachte auf. »Wenn’s weiter nichts ist.«

»Genau«, sagte Jeremy triumphierend.

»Muss es wirklich Poirot sein?«, seufzte Maryam. »Ist das noch nicht häufig genug gemacht worden? Und wenn schon Poirot, dann wenigstens ohne diesen ganzen Zwangsstörungsscheiß, seinen Ordnungszwang, seine makellosen Lackledergamaschen.«

»Hast du ein Problem mit Mental Health, Maryam?«, fragte Christian erschrocken.

»Nein, aber heutzutage ist doch jeder Fernseh-Detektiv irgendwo auf dem neurologischen Spektrum. In den Neunzigern hatten alle ein Alkoholproblem, jetzt heißt es: Lass uns Sherlock machen, aber lass ihn uns zu einem Asperger machen. Wenn ich so was will, muss ich keinen Krimi gucken, davon hab ich genug zu Hause.« Maryam machte eine Pause, die niemand füllte, und etwas katapultierte Durga auf die Beine.

Zwei Schritte später war ihr immer noch nicht klar, was sie eigentlich beabsichtigte. Auch nicht direkt vor Maryam, deren dunkle Augen sie herausfordernd anschauten. Erst recht nicht, als sie den Arm ausstreckte und — zu ihrer eigenen Verwunderung einen Wecker vom Kaminsims nahm. »Was hältst du davon, wenn Poirot nicht mehr wie früher immerzu alle Gegenstände geraderückt, sondern ungerade, weil er Symmetrie für Verrat hält?«, hörte sie ihre Stimme lockend und verführerisch und viel zu intim für diese Situation. Was war nur mit ihr los?

Anstelle von Maryam antwortete Jeremy: »Das ist schon mal die Richtung, die ich will: quirky, aber wiedererkennbar.«

Durga misstraute Männern, deren Anzüge zu gut saßen. Jeremys Haare waren zu akkurat geschnitten, sogar die Fältchen auf seinem Gesicht waren zu symmetrisch. Das änderte aber nichts daran, dass sie sich über sein Lob freute und nach mehr davon sehnte. Einen Moment war es so still im Raum, dass sie das Ticken des Weckers hätte hören können, wenn dieser denn getickt hätte. Doch gab er nur ein sirrendes Geräusch von sich, während sich der Sekundenzeiger ohne innezuhalten im Kreis drehte, und Durga stellte ihn so schnell sie konnte auf das Kaminsims zurück. Sie wollte Zeit nicht als verrinnende Masse, sondern als eine Ansammlung von Innehalten. Zwischen den Minuten nistete die Unendlichkeit.

4

»Bist du dir sicher, dass du nicht noch auf ein Glas Wein bleiben möchtest?«, fragte Jeremy zum Abschied und legte seine Hand erneut auf jenen Punkt zwischen ihren Schulterblättern. Er war ein großer Flache-Hand-an-den-Rücken-Leger: eine perfekte Mischung aus fürsorglicher Rückversicherung, ohne dabei Besitzansprüche zu signalisieren, und dem Polizeigriff, mit dem in angelsächsischen Krimis verhaftete Personen in den Streifenwagen befördert wurden, welcher wiederum eine perfekte Mischung aus Demütigung und dem simultanen Vermeiden von Gewaltvorwürfen war: Pass auf, dass du dir nicht den Kopf an der blauen Minna stößt.

Im Zug nach London mit Nena hatte Durga einen Artikel über die Dichterin Diane di Prima gelesen, Sexy-»what-don’t-swing/-I-don’t-push«-di-Prima. Irgendwann in den wilden Sechzigerjahren hatte Jack Kerouac der dunkelhaarigen Beat-Priesterin, die gerade eine Party verlassen wollte, geraten: »Di Prima, wenn du nicht aufhörst, die ganze Zeit an deine Babysitterin zu denken, wirst du nie eine echte Schriftstellerin.« Da anscheinend nichts erotischer war als ein paternalistischer Dichter, hatte sie ihren Mantel an den Garderobenhaken gehängt und kurz darauf auch den Rest ihrer Kleidung, so weit das Nachwort zu ihren gesammelten Gedichten.

Der Artikel dagegen verriet, dass sie in Wirklichkeit ohne mit der Wimper zu zucken nach Hause gegangen war, weil sie davon überzeugt war, dass, wer nicht einmal das Wort an seine Babysitterin halten konnte, erst recht nicht den knallharten Prozess des Gedichte-Schreibens durchhielt. Durga, die ihre Karriere als Autorin sich wie durch eine fatale Vollbremsung verlangsamen gesehen hatte, als Rohan auf die Welt gekommen war, und noch immer den Muskelkater in ihrer Seele trug, den ihr das Wiederanschieben mit Baby im Tragetuch und dann Kleinkind, das aus der Kita abgeholt werden musste, und dann Schulkind, das Rund-um-die-Uhr-Betreuung brauchte, bereitet hatte, fühlte eine flüchtige Seelenverwandtschaft mit di Prima, bevor sie sich daran erinnerte, dass Jeremy sie mit seinem Glas Wein keineswegs zu einer Orgie eingeladen hatte, und sie gleich auch zu keiner Babysitterin zurückeilen würde, sondern zu Nena und ihrem gemeinsamen Airbnb. Trotzdem spürte sie, als ihre Schritte durch das leere Treppenhaus hallten, einen Stich Bedauern, dass sie wie immer als Erste aufbrach.

Zumindest waren auch die Demonstranten nach Hause gegangen. Nur ein einsames Schild lehnte noch an der Eingangstreppe: ein laminiertes Foto von Margaret Rutherford als Miss Marple, mit vorgeschobener Unterlippe und wehrhaft erhobenem Golfschläger, die auf die Fortführung des Protests am nächsten Tag wartete. Durga konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, aus welcher Richtung sie gekommen war, also ging sie auf gut Glück nach links, was sich schnell als Pech herausstellte. Die Straßen waren hier zwar nicht mehr leer, doch waren sie voll von Teddybären und immer mehr Teddybären mit gelben Regenhüten.

»Die Straßen sind hier voller Paddington-Bären«, flüsterte Durga in ihr Handy. Sie hatte das Gefühl, durch den Spiegel getreten und in einem Stephen-King-Horrorfilm gelandet zu sein.

»Ja klar, weil Paddington doch gestorben ist«, antwortete Jack, und Durga konnte den Puls ihres Herzschlags in ihren Ohren fühlen. »Ah no, das war ja die Queen.«

»Was?« Eine Toreinfahrt leerte einen Rachen kalte Luft über sie aus.

»Das ist das Letzte, was sie getan hat«, erklärte Jack gut gelaunt. Zu gut gelaunt für Durgas Geschmack. »Mit Paddington Tee getrunken. Auf ihrem Jubilee zu siebzig Jahren Königin-Sein. Everybody loved her for that. Keine Ahnung, was die Brexit-Leute davon gehalten haben, because Paddington is such an immigrant. Aus dem dunkelsten Peru — warum eigentlich dunkel? Und noch nicht einmal Commonwealth. Wenn sie heute Paddington 2 drehen würden und nicht 2017, wäre das ein kurzer Film.«

»Wieso reden wir gerade über Filme?«

»Weil Paddington in dem Film versucht, seine Tante nach England zu holen. Und das wäre jetzt nicht mehr möglich.«

»Jack, ich liebe dich, aber manchmal wünschte ich, du könntest Gefühle auch anders transportieren als durch Humor. Jack?« Doch Jack war weg.

Durga schaute in das dunkle Display ihres Handys wie in eine Kristallkugel und war plötzlich sicher, das sie sich nur eingebildet hatte, mit ihm zu sprechen. Der berühmte Sekundenschlaf, wenn man zu schnell … die Straße entlangging. Doch die Stofftiere waren noch immer da, plus ein Papp-Aufsteller der Queen — das hier musste eine besonders königinnenversessene Nachbarschaft sein —, und dann wurde es plötzlich hell, als wäre sie geblitzt worden. Und noch einmal. In jedem Hauseingang, an dem sie vorbeikam, schaltete der Bewegungsmelder das Licht mit summenden LEDs ein.

In diesem Moment sah sie ihre Mutter am Ende der Straße.

Die Person bewies, dass sie tatsächlich Lila war, indem sie sich nicht weiter um ihre Tochter scherte und um die nächste Ecke bog. Durga versuchte, hinterherzurennen, doch jeder Schritt fühlte sich an, als würden sich ihre Beine durch Honig bewegen. Verdammt, das ist ein Traum, ich bin noch immer in Poirots Arbeitszimmer und an Jeremys Schulter eingeschlafen!, dachte sie, bevor ihr klar wurde, dass sie einfach einen verdammt langen Tag hinter sich hatte und schlicht zu erschöpft zum Laufen war. Als sie die Kreuzung erreichte, hatten sich zu ihren schweren Beinen Seitenstiche gesellt. Nur von ihrer Mutter fehlte jede Spur.

Death is not the End, kommentierte ihr Handyton.

Du hast recht, ich muss wirklich dringend den Klingelton ändern, wollte Durga zu Jack sagen, stattdessen ploppte auf dem Display eine Whatsapp von Lila auf, abgesendet vor einer Woche. Die Buchstaben verschwammen vor ihren Augen und formten neue Sätze, Gespräche, die sie nie mit ihrer Mutter hatte führen können, Antworten, die sie nie erhalten hatte. Und dann kristallisierten sich die Lettern zu einer anscheinend erst jetzt durch das Funknetz — … oder die zahlreichen Hände der indischen Göttinnen? — gedrungenen Nachricht ihrer seit einer Woche toten Mutter:

Ich weiß, du glaubst mir nicht. Du glaubst mir nie. Aber ich kann jetzt beweisen, dass ich überwacht werde. Heute habe ich meinen Undercover-Cop angehalten und gefragt: Warum folgen Sie mir? Er hat mich ertappt angestarrt und ist ohne ein Wort weggegangen. Sie werden bis zum Äußersten gehen. BIS ZUM ÄUSSERSTEN.

D-Day

INTRO:

(((CLOSE UP)))

Und der Wind ist im Weißdorn. Und der Regen ist im Klee.

Und Donner ist in der Eiche. Und Mondlicht in der Schlehe.

(((AUSSEN — NACHT — HANDKAMERA)))

Mond. Schatten. Gras. Äste. Laub. Eine Säule aus Asche, die wie ein gebeuteltes, wütendes Wesen über eine Waldlichtung getrieben wird, nahe, näher, bereit, die KAMERA zu verschlingen, in diesem Moment erfasst sie der Sturm, trägt sie hoch über die Baumwipfel. Ein Blitz! Und die Asche zerbirst zu einer Wolke schwarzer Krähen.

(((VOICEOVER)))

»The mother stands for madness.« Marguerite Duras

»Ich habe das Gefühl, dass es in jedem Satz, den ich über meine Mutter schreibe, Schichten und Schichten und Schichten von Geschichte gibt. Hier ist meine Mutter als Kind, hier ist meine Mutter als junge Erwachsene, hier bin ich. Hier ist meine tote Mama. Alle zusammen, alle gleichzeitig, wie Bakterien in einem Tropfen Teichwasser.« Jacinta Nandi

»Come to daddy, I mean, mummy!« Doctor WHO

1

Durga hatte nie Ayahuasca genommen, weil ihre Mutter das bereits alles gemacht hatte. So wie die gebürtige Duisburgerin Lila auch die bessere Inderin gewesen war. Neben ihr wirkte sogar Dinesh verwestlicht. Wenn Durga an ihre Kindheit zurückdachte, dachte sie an:

Bezahlung: Tod

Belohnung: Märtyrertum

Rente: Freiheit

Schlachtfeld: Indien

Lila hatte dieses Zitat aus dem Ailan-e-Jang — der Kriegserklärung der Ghadar-Partei, jener indischen Unabhängigkeitsbewegung Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts — in wochenlanger Kleinarbeit auf eine weiße Tischdecke gestickt und diese danach demonstrativ im Wohnzimmer aufgehängt. Als Kind starrte Durga immer so lange auf die Buchstaben, bis sie vor ihren Augen verschwammen, und stellte sich vor, wie der tote, freie, indische Märtyrer wohl aussah, der diese Kampfansage an die Briten verfasst hatte. Meist war dabei eine braunere Version von Che Guevara herausgekommen, der direkt daneben hing.

»Sein Name war Lala Har Dayal«, hatte ihre Mutter ihr beim Sticken verraten, jeder Nadelstich ein Todesstoß für das Empire. »Er hat das Ailan-e-Jang geschrieben, während er 1913 mit der großen Anarchistin Emma Goldman durch Amerika getourt ist.«

Also wusste Durga, dass man bei der indischen Revolution tanzen konnte.

Das war ein Glück, da auch Lila es liebte zu tanzen, und Durga wiederum liebte es, sie dabei auf den Parties zu beobachten, die Lila nahezu jedes Wochenende in ihrer Neubauwohnung gab. Dafür musste Lila nichts weiter tun, als Wein und Früchte zu einer Bowle zu mischen und den Esstisch zur Wand zu rücken. Im Rückblick erschien Durga dieser Tisch, der keine andere Funktion hatte, als dass sie an Sonn- und Feiertagen daran aßen, genauso exotisch wie der Käseigel, der während Lilas Parties unweigerlich in seinem Zentrum thronte, oder der Schallplattenspieler, auf den Dinesh die glänzenden, schwarzen LPs legte, nachdem er sie mit einer seidenweichen Bürste von Staub gereinigt hatte. Lila trug einen Salwar Kameez — ohne die dazugehörige Hose — und tanzte wie andere Leute Sex hatten. In den Pausen warf sie ihre nylonbestrumpften Beine dem nächstsitzenden Mann auf den Schoß, so dass die wulstigen Nähte an ihren wippenden Zehen Durga verschwörerisch zuzwinkerten.

Und dann hörten die Parties eines Tages auf.

Es war ein Dienstag. Durga war dreizehn, und Lila setzte sie an den Esstisch — das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte, da alle normalen Gespräche, Mahlzeiten, Hausaufgaben am Küchentisch stattfanden — und erklärte ihr, dass sie ihren Halbtagsjob aufgeben und ab jetzt ernsthaft gegen »den Staat« kämpfen werde. Vermutlich ebenfalls halbtags, um danach Pfannkuchen braten und Baumwolltücher in Batikfarbe tauchen und tanzen, tanzen, tanzen zu können, nahm Durga an, und stimmte ihr aus vollem Herzen zu, dass das die richtige, die einzige Entscheidung war.

Und am Anfang war das auch so. Lila schlief vormittags mit anderen Revolutionären und erzählte Durga nachmittags davon, und Dinesh ließ sich einen Schnurrbart wachsen, mit dem er depressiv aussah, wahrscheinlich weil er depressiv war. Zwischendurch — in der Regel, wenn ihre aktuellen Affären zu Ende gingen — versuchte Lila, alles wiedergutzumachen, indem sie wochenlang zu Hause blieb und die Geschichten aufschrieb, die Dinesh und seine Freunde, die alle persönlich mit Gandhi gekämpft hatten (»Just as all the Germans were in the resistance« — Jack), ihr über den indischen Befreiungskampf erzählt hatten.

»Wer kennt ihre Namen, wenn ich sie nicht für die Ewigkeit festhalte?«, verkündete sie dramatisch und hängte ein weiteres Bild neben das Ailan-e-Jang: ein junger Mann in einem Garten, der so konzentriert in die Kamera blickte, als könne er durch sie in die Zukunft und auf Durga schauen. Seine Locken waren ein wenig kürzer und ordentlicher in der Mitte gescheitelt als Ches, und er trug einen gestreiften Anzug und keine Lederjacke, doch ansonsten hätte er der jüngere und sexyere Bruder des kubanischen Revolutionärs sein können.

»Har Dayal«, hauchte Durga.

»Unsinn. Das ist Madan Lal Dhingra«, sagte Lila. »Madan der Märtyrer.«

»Und was hat er gemacht?«

»Irgendjemanden umgebracht«, antwortete Lila vage.

»Oh.« Durga war inzwischen vierzehn und noch immer davon überzeugt, dass ihre Mutter das Richtige tat, aber nicht mehr ganz so sicher, dass sie dieses Richtige richtig tat. Lilas Bibel der Befreiungsbewegung etwa wurde nicht nur nie veröffentlicht, sie wurde auch niemals fertig. Darüber hinaus hatte Lila Chatterjee, die Sekretärin gewesen war, bevor sie Teilzeit-Guerillera wurde, keine Berührungspunkte mit dem Buchmarkt, weshalb ihre Strategie war, darauf zu warten, entdeckt zu werden. Als das auf sich warten ließ, entschied sie, dass es Zeit war, Fulltime-Partisanin zu werden und in eine Kommune nach Nideggen zu ziehen.

Durga war so entsetzt darüber, Köln zu verlassen, ihre Freundinnen zu verlassen, ihre Schule zu verlassen, dass sie nicht auf den Gedanken kam, dass ihre Mutter überhaupt nicht vorhatte, sie mitzunehmen. Umso überraschter war sie, als sie eines Dienstags — alle Katastrophen passierten an einem Dienstag — nach Hause kam, und Lila gerade die letzten Kisten in einen VW Westfalia packte.

»Oh, hallo Durga«, sagte Lila, und hatte den Anstand, schuldbewusst auszusehen. »Wie war die Schule?«

Und noch immer war sich Durga sicher, dass Lila nur vorfahren und schon einmal alles einrichten würde. Doch Lila sagte nur traurig: »Ist ja nicht für immer.«

»Sondern?«, fragte Durga mit enger Kehle.

»Bis nach … na, du weißt schon.«

In diesem Moment merkte Durga, dass sie nicht mehr daran glaubte, dass ihre Mutter die Welt retten würde, weder jetzt noch später. »Und wann hattest du vor, mir das mitzuteilen?«

Lila antwortete, als wäre damit alles oder auch nur irgendetwas erklärt: »Ein Revolutionär hat keine Familie.«

»Das hättest du dir früher überlegen sollen«, schrie Durga, weil ihre Mutter, sobald sie zu schreien aufhörte, in den Bulli steigen und wegfahren würde. Die Luft war warm, die Linden dufteten nach Sommer, und Durga trug die besten Sandalen, die sie in ihrem Leben besitzen sollte. Wieso konnte Schönheit nicht die Welt retten? Und dann trat Schönheit mit einem Wäschekorb voller Schallplatten in den Händen aus der Haustür. Männliche Schönheit mit törichten Locken und einem Oberkörper, um den ihn sogar Patrick Swayze beneidet hätte.

»Verstehe«, sagte Durga, obwohl sie nichts verstand. Lila hatte ständig Liebhaber, warum sollte sie das davon abhalten, sich um ihre Tochter zu kümmern?

»Ich wusste, dass du mich verstehen würdest«, strahlte Lila.

»Hallo, ich bin der Dachboden-Piet«, strahlte Mr. Oberkörper.

Durga öffnete den Mund, um ihm zu erklären, dass er sich gehackt legen solle, als etwas Kaltes, Kalkuliertes von ihr Besitz ergriff, und sie mit formvollendeter Höflichkeit sagte: »Entschuldigung, es lohnt sich für mich nicht, mir das zu merken, weil meine Mutter nächste Woche sowieso einen anderen hat.« Das war die erste absichtliche Beleidigung ihres Lebens, und Durga fühlte sich so schlecht dabei, dass sie hoffte, es werde auch ihre letzte bleiben.

»Ich wünschte, du wärst nicht so eifersüchtig«, brachte Lila diesen Vorsatz umgehend ins Wanken, doch Durga fiel einfach nichts ein, womit sie Lila treffen konnte, weil Lila bereits unendlich weit entfernt war, obwohl sie noch immer vor ihr auf dem Bordsteinpflaster stand. Das Gefühl war so stark, dass Durga den Finger ausstreckte und Lilas nackten Oberarm anstupste, um zu überprüfen, ob sie real war, was Lila als Aufforderung verstand, sie zum Abschied zu umarmen.

»Denk immer daran, ich liebe dich wie eine Tochter.«

»Ich bin deine Tochter!«, protestierte Durga in den Eine-Welt-Laden-Geruch nach Rosen Attar am Hals ihrer Mutter hinein. »Ich bin sogar deine einzige Tochter!«

Die Wohnung sah gerupft aus, wie ein Huhn, das nur in letzter Sekunde dem Suppentopf entkommen war. Noch Wochen später streckte Durga die Hand nach Dingen aus, bloß um zu bemerken, dass Lila sie mitgenommen und an ihrer Stelle eine greifbare Leere hinterlassen hatte. Nur das Ailan-e-Jang hing noch immer im Wohnzimmer und verkündete in seinen inzwischen staubig rosafarbenen Garnbuchstaben Lilas Abwesenheit. Da Dinesh nicht zu irgendeiner Entscheidung in der Lage zu sein schien, nahm Durga es irgendwann ab, warf es in die Badewanne und zündete es mit einem Feuerzeug an. Die Flamme schlug an der Wannenwand hoch, die weiße Baumwolle verfärbte sich schwarz, und dann fiel das Feuer in sich zusammen und erstarb.

Nach vier weiteren Versuchen faltete Durga die leicht angekokelte Kriegserklärung an die britische Kolonialmacht zusammen und legte sie in eine Schublade, die sich für eine Weile zu einem Archiv der vergessenen Lila entwickelte, mit all den Tipp-Ex-verkleckerten Seiten ihres aufgegebenen Manuskripts, den selbstbemalten Seidentüchern, halbleeren Bachblüten-Fläschchen und dem germanischen Runen-Tarot. Egal, wie viele Dinge Durga bei den zahlreichen Umzügen der nächsten Jahrzehnte hinter sich lassen oder verlieren sollte, das Ailan-e-Jang folgte ihr wie Falschgeld und lag nun in einer Schublade in ihrer gemeinsamen Wohnung mit Jack in Köln.

Durga stellte sich vor, wie das Telefonklingeln — 600 Kilometer und einen Ärmelkanal entfernt — durch die leeren Räume dieser Wohnung hallte, bis Rohan irgendwann rangehen und ihr erklären würde, dass Jacks Sachen verschwunden seien. Statt dessen nahm Jack nach dem ersten Klingeln ab und sagte auf ihre stoßweise Erzählung hin beeindruckt: »You have met a ghost!« Umfragen ergaben stabil, dass in Großbritannien mehr Menschen an Geister glaubten als an Gott.

»Eine Frau, die aus der Entfernung vage wie meine Mutter aussah«, korrigierte ihn Durga, die nichts gegen Geister hatte, solange sie nicht Lilas Geist waren. »Aber was hältst du von der WhatsApp? Eine Woche nach ihrem Tod!«

»Awesome«, antwortete Jack noch immer zu fröhlich für Durgas Geschmack, aber sie war zu erleichtert, seine Stimme zu hören, um sich darüber zu beschweren. »Wie hat sie das wohl geschafft, die zeitversetzt zu versenden?«

»Hast du mir zugehört? Sie hat geschrieben: Sie werden bis zum Äußersten gehen!«

»What? Ihr phone abhören?«

»Du glaubst also nicht, dass …« Durga wusste selbst nicht was, nur, dass es so unwahrscheinlich und melodramatisch sein musste wie Lila.

»Du etwa?«, kam Jacks Stimme überrascht aus dem Handy.

Wenn Durga eines in den fünf Jahrzehnten, die sie nun Lilas Tochter war, gelernt hatte, dann, dass sie ihr nicht vertrauen konnte. Je melodramatischer, desto weniger. Deshalb hatte sie ihr nicht geglaubt, als Lila vor einem Monat mit unüberhörbarem Stolz in der Stimme verkündet hatte: »Meine Wohnung wird überwacht.«

»Warum sollte deine Wohnung überwacht werden, Mama? Wenn sie dich bisher nicht überwacht haben, warum sollten sie dann jetzt damit anfangen?«

»Was meinst du mit bisher nicht?«

Durga versuchte, sich Lila als den Hirtenjungen aus der Fabel vorzustellen, der das Wort Wolf rief, um Aufmerksamkeit zu erheischen, und als dann wirklich ein Wolf kam, glaubte ihm niemand mehr. Aber Lila war eher der Hirtenjunge, der alle auch noch nach Jahren in Alarmbereitschaft versetzte, und alle hieß natürlich: ihre Tochter Durga.

»Bist du noch dran?«, sagte Jack, und Durga fragte sich, ob es möglich war, dass sie Besorgnis in seiner Stimme hörte.

»Ich weiß nicht«, flüsterte sie.

»Durga, deine Mutter hatte einen hohen Unterhaltungswert. But I doubt whether she believed half the things she said herself.«

Unterhaltsam? Was kam als Nächstes? Soziopathisch? »Die Frage ist doch eher, ob wir es glauben.«

»Das meinst du nicht ernst, oder?«, sagte Jack überrascht.

»Doch. Nein. Ein bisschen.«

»Ach Durga«, sagte Jack.

»Ach Durga«, sagte auch Nena, als Durga ihr Lilas Textmessage aus dem Jenseits zeigte.

Durga nahm einen Topf Hummus und stolperte über ihre Schuhe, die sie vor dem Kühlschrank ausgezogen hatte. Sie wünschte sich nichts so sehr wie ein Glas Wein, um die Spitze von ihrer Panik zu nehmen, doch Nena trank keinen Alkohol mehr und aß auch fast keinen Zucker.

»Wer sollte Lila ernst genug nehmen, um sie zu überwachen?«, fragte Durga, weil sie sich nicht traute Wer sollte Lila ernst genug nehmen, um sie vor einen Zug zu stoßen? zu fragen, und versuchte, gleichzeitig mit einem Oatcake Hummus aus dem Plastiktöpfchen zu schaufeln und ihre Strumpfhose herunterzuziehen. Durga war eine dieser Reisenden, die aus ihrem aufgeklappten Koffer lebten und jedes Hotelzimmer im Handumdrehen in eine Rumpelkammer verwandelten, ja, sogar komplett ohne Dinge Unordnung verbreiten konnten. Nena dagegen reiste nicht ohne ihren Diffuser und eine Sammlung Kristalle, allen voran eine Rauchquarzpyramide, die nun zwischen zwei Kerzen in der Mitte des Couchtischs stand und dem Airbnb-Zimmer mit seinen generischen IKEA-Möbeln eine subtile Festlichkeit verlieh, als wäre morgen Weihnachten.

»Du könntest natürlich auch einfach die Polizei benachrichtigen«, sagte Nena so beiläufig, als würde sie zu dem Rauchquarz sprechen.

Durga fror mitten in der Bewegung ein, ein Bein nackt, eins noch immer in der Strumpfhose, und ein drittes, leeres baumelnd daneben. »Wenn etwas an Lilas Nachricht dran ist — wohlgemerkt wenn —, dann ist es doch gerade die Polizei, die sie … du weißt schon was«, erklärte sie das Unerklärliche.

»Ach Durga«, wiederholte Nena.

Die Nacht hatte Augen, die sie öffnete, sobald Durga das Licht ausschaltete. Also schummelte sie und ließ den Laptop an. Wo bist du, Lila?, fragte sie, und ihr Bildschirm schwieg wie ein Grab. Zumindest das hatte sie ihrer Mutter ersparen können. Sie war nicht in eine Holzkiste eingesperrt. Ihre Asche war frei. Einen Moment lang fühlte sich Durga so leicht und unbedeutend wie Asche, die vom Wind weggetragen respektive den Harbach hinuntergespült wurde. Sie hatte irgendwo gelesen, dass Asche gesund sei, und spürte wieder den Geschmack ihrer Mutter im Mund. Was bedeutete es, dass sie sich ihre Mutter — okay, Fragmente ihres Schädels oder Beckenknochens — vampiristisch einverleibt hatte? Was bedeutet das überhaupt alles?

»Was machst du da?«, fragte Nena verschlafen auf dem Weg zur Toilette.

Es war Viertel vor vier. Durga schaute inzwischen Regenerationsszenen des Doctors — wenigstens der Doctor in Doctor WHO war unsterblich und wechselte nur alle paar Staffeln den Körper. »Das einzig Traurige daran ist, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht«, sagte Jodie Whittaker als der 13. Doctor, bevor sie sich in David Tennant verwandelte.

Nena wickelte eine senfgelbe Herringbone-Decke um ihre Schultern und setzte sich neben sie auf das Bett. »Willst du reden?«

Durga fragte sich, ob sie in einer Vorabendserie gelandet war, in der Menschen Sätze sagten wie: Willst du reden? Und merkte, dass das genau das war, was sie wollte. »Ja! Warum ist es immer ein weißer Mann, der die Welt rettet?«

»Oder eine weiße Frau«, ergänzte Nena.

»Okay, Doctor-Wer-Auch-Immer-Ich-Sein-Werde, du bist dran«, sagte Jodie im Laptop.

Durga pausierte Youtube. »Im Fall von Doctor WHO, muss ich sagen, interessiert mich das Geschlecht des jeweiligen Doctors nicht die Bohne.«

»Uh, eighties!«

»Nein, ganz im Ernst. Als ich meine Folgen schreiben durfte, habe ich allen-allen-allen in den Ohren gelegen, dass der nächste Doktor von einem indischen Schauspieler gespielt werden MUSS. Und natürlich nie eine Antwort bekommen. Und irgendwann sagt der Showrunner auf dem Flur zu mir: Oh, wir nehmen schon eine Frau. Als gäbe es keine indischen Frauen!« In der Dunkelheit des Wohnzimmers klang ihre Stimme überraschend laut und überraschend wütend.

»Das dir das jetzt gerade einfällt, hat etwas mit eurem Agatha-Christie-Projekt zu tun, nicht wahr?«, fragte Nena.

Zu allem Überfluss bewies Dachboden-Piet eine unerwartete Beständigkeit in Lilas Leben. Die letzten sechsunddreißig Jahre war er zwar nicht Lilas einziger, aber ihr hauptsächlicher Beziehungspartner, während die Beziehung zwischen Durga und ihm nie über ihren verkorksten Anfang hinwegkam. Deshalb rechnete Durga es ihm hoch an, dass er nicht zu Lilas Beerdigung erschienen war, zumindest musste sie so nicht die nahezu lebenslange Tradition brechen, ihm alles, was er tat, übelzunehmen.

»Ich tue das für dich«, hatte Lila ihr bei ihrem ersten Besuch, drei Wochen nach dem Auszug, erklärt. Bei keinem anderen Menschen würde Durga jemals wieder die Löcher in der Argumentation so deutlich erkennen können wie bei ihrer Mutter, aber zumindest hatte Lila damals das Gefühl, dass sie etwas erklären musste. »Ich hatte die Wahl, in einer Welt, die auf Unterdrückung und Diskriminierung aufgebaut ist, deine Mutter zu sein, oder diese Welt für dich zu ändern. Das war die härteste Entscheidung meines Lebens.« Lila lauschte dem Klang ihrer eigenen Worte und wiederholte: »Ich tue das für dich.«

Durga widerstand dem Drang, zu sagen: Wie ändert dein In-einer-Kommune-Sein die Welt? Denn ein Teil von ihr wollte noch immer daran glauben, dass das, was ihre Mutter tat, weltbewegend war. Dass ihre Mutter weltbewegend war. Lila hatte das Gesicht einer Märtyrerin, mit dichten, geraden Brauen über seelenvollen Augen, die Probleme hatten, sich auf ihr Gegenüber zu fokussieren, weil sie stets auf ein entferntes Ziel ausgerichtet waren. Doch das, was sie opferte, waren andere, also Durga oder Dinesh — und Durga wünschte, Lila würde sie für ein würdiges Ziel opfern.

2

Der Protestmob vor Florin Court war doppelt so groß wie am Abend davor und doppelt so wütend. Durga fragte sich, ob die Demonstranten, wenn sie sie anschrien, in Wirklichkeit ihrer Trauer über den Tod der Queen Ausdruck verliehen.

»Wieso soll es wichtig sein, welche Hautfarbe Poirot hat?«, bellte ein Mann mit Melone und einem Schild mit der Aufschrift: Mord ist nun einmal nicht politisch korrekt.

»Schon mal vom Gleichbehandlungsgebot gehört? Es ist egal, welcher Schauspieler Poirot spielt!«, übertönte ihn eine Frau, die … ebenfalls eine Melone trug. Auf ihrem Schild stand Keep calm and hands off our Queen!

»Eben, dann können wir ihn doch auch Schwarz machen«, entgegnete Durga, die nichts dergleichen vorhatte.

»Das ist nicht dasselbe!« Warum war der politische Gegner nie eine Person, die kohärent argumentierte? »Wir haben schon eine schwarze Anne Boleyn auf Channel 5! Müssen jetzt alle Hauptrollen von Schwarzen gespielt werden? In Agatha Christies Romanen ist der Detektiv nun einmal nicht schwarz! Im Original ist Poirot Franzose!«

»Belgier«, berichtigte Durga.

»Eben! Warum muss das Original verändert werden, nur um in eure Super-PC-Welt hineinzupassen?«, schrie eine dritte Person mit einem Hut, dessen Namen Durga nicht kannte. Es war ein guter Morgen für klassische britische Hüte.

Das Gelb der Sonne war wie ein Spiegelei am Himmel für einen Moment durch die geronnene weiße Wolkendecke zu erkennen, und Durgas Magen krampfte sich zusammen. Vier Stunden Schlaf waren vier Stunden zu wenig, weshalb sie die goldene Regel ›Argumentiere nur bei Leuten, die dir zuhören‹ in den Wind schoss und »Verändert?« zurückfragte. »Wo hat Agatha Christie geschrieben: Hercule Poirot, ein weißer Mann?«

»Hast du nicht zugehört? Belgien! Hercule Poirot war Belgier!«

»Und Belgien hatte Kolonien, oder irre ich mich da?«

»Kolonien?«, Melone 1 schaute sie an, als hätte sie etwas außerordentlich Dummes gesagt.

Wo sollte sie anfangen? Durga ging im Kopf ihre über die Jahre verteilten Recherchen zu ›Belgien‹ und ›Kolonien‹ durch und stieß zuerst auf eine Bildersuche, die sich ihr für immer eingebrannt hatte: Kongogräuel, ein Mann, der auf eine kleine Hand und einen Fuß starrte, die vor ihm auf dem Boden lagen. Nsala. Sein Name war Nsala! Und seine fünfjährige Tochter war getötet und in Stücke gehackt worden, weil sein Dorf nicht die von der belgischen Krone geforderte Quote an Kautschuk produziert hatte.

Als hätte sie ihre Erinnerung gelesen, begann die Menge zu singen: »And did those feet in ancient time / Walk upon England’s mountains green?« Wie konnte es sein, dass ein Gedicht von William Blake, vom Naturmystiker und Visionär William Blake, zur Hymne des britischen Patriotismus geworden war? Weitere Fotos blitzten durch ihren Kopf. Von Kindern mit abgehackten Händen. Zertrampelten Menschen. Niedergebrannten Dörfern. »Among these dark Satanic mills?«, skandierten die Protestierenden. Und Durga rannte die Treppen zum Büro von Florin Court Films hoch, als wäre Leopold II. von Belgien, König und Schlächter, leibhaftig hinter ihr her.

»Fällt euch etwas Originelleres ein als Mord?«, fragte Jeremy, während Durga googelte, wie viele Statuen von Leopold noch in Belgien standen. Zu viele, aber zumindest wurden seit 2020 die ersten entfernt.

»Massenmord?«, schlug Asaf vor und spitzte seine ohnehin stets gespitzten Lippen, als wäre er im Begriff, eine unsichtbare Kerze auszupusten.

»Langweilig«, sagte Jeremy.

Maryam sah ihn provokativ an. »Entführung? Folter? Sexuelle Folter?«

»Lang und weil und ig«, sagte Jeremy

»Politische Verschwörung«, sagte Durga und dachte an Lila.

»Ja, in die Richtung.«