Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

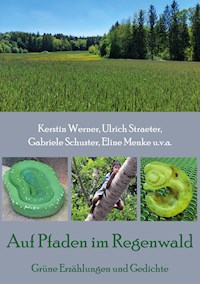

Von einem Ausflug in den indonesischen Dschungel in ein Dorf weitab jeglicher Zivilisation berichtet eine Erzählung. Mit dem Einbaum, reichlich Proviant und Geschenken begibt sich unser Protagonist auf die gefahrvolle Reise in den grünen Schlund. Eine andere Autorin greift eine Liebesgeschichte auf, die sich in Kriegszeiten entwickelt, deren Ausgang betroffen macht. Gesucht wird nach alternativen Schulmodellen, von praktischen Erfahrungen nach der Wende in Ostdeutschland handelt eine Erzählung. Der eigenen Beziehung zu Hüten wird auf den Grund gegangen. Ein mysteriöser Jadedrachen steht zum Verkauf, doch welche geheimen Kräfte wohnen ihm inne? Grüne Gedichte aus Ostfriesland, dem Vessertal oder Haiti lassen sich finden, viele unterschiedliche Themen, die mit der Farbe verbunden sind, die in diesem Band die Hauptrolle spielt. Auch alle Erzählungen weisen diesen Berührungspunkt auf. In einem schwer zu lösenden Kriminalfall geht es um einen grünen Diamanten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 551

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Kerstin Werner

Auf der Suche nach dem Paradies

Gabriele Schuster

Verborgen

Peter Lechler

Auf den Hut gekommen

Dieter R. Fuchs

Das grüne Blut des Jadedrachen

Ingrid Peter

Der Hüterbub

First date und blind date

Der Novize und seine Mutter

Angela Schützler

Hoffnungsschimmer

Carsten Rathgeber

Grünliche Lippen

Grün-goldener Engel

Hans-Jürgen Neumeister

Es grünt so grün

Ursula Gressmann

Der grüne Ritter

Ulrich Straeter

Côte Sauvage

Münsterland

Die Raureifrose

Durch den Zauberwald

Parkplatz

Pause am Fluss

Klatschmohn

Mai in Ostfriesland

Pferdestärken

Sommerleben auf Anglesey

Eline Menke

Gut frisiert

Ahnungslos

Nachtschwimmen

Blühen

Das Grün bleibt

Worte pflanzen

Sonnentraum

Magnus Tautz

Küstenfahrt

Skizzen stiller Mundwinkel

Wetterleuchten. Standardsprüche

Heute

Carsten Rathgeber

See-Stimmungen

manchmal du

Grün-blau

richtungen

Blicke

Letzte Tage

Selbstüberwindung

Verbunden im Aufbruch

Grüne Wimper

Ralf Burnicki

Ein Farbkrimi

Joni Farida Nienaber

vom winde verdreht

Heike Streithoff

Landschaft

Ein grünes Kleid

Willi Volka

Frieden

Claire de Lune

Angelica Seithe

Blaues Pferd

Christine Langer

Barfuß im Gras barfuß gehen

Neun Arten Grün

Volker Teodorczyk

Finale

Der Adventskranz

Erkenntnis

Schuld

René Oberholzer

Ganz in Weiss

Die Couch

Horizontal und vertikal

Die Heimspiele

Vergissmeinnicht

Geschichtsträchtig

Marko Ferst.

Unterwegs im Vessertal

Herbst am Werbellinsee

Blaues Wüstenauge

Erosion

Weltallferne

Die Holzmafia und andere Zugriffe

Septemberwärme

Wo du nichts siehst

Panorama

Schneefrühling

Meine polnische Erfahrung

Entwebt

Krumme Lake

Christian Engelken

Cité Soleil, Haiti

Eine Weltminute

Die Krone

Ingeborg Henrichs

Einkaufsnetz

Christina Schößler

Morgen im März

Andrzej Kikał

Chlorophyllfantasie

Susanne Ensthaler

es ist als ob

Reinhard Lehmitz

Haikus in Grün

Erwachen und Abschied

Großer Panda

Eckhart Kollmer

Gartenoutfit

Helmut Tews

In dem grünen Gras am Bach

Warum trauert die Trauerweide?

Spanischer Vor-Frühling

Hans Sonntag

Grüne Variationen

Kleingartenirrsinn

Fromme Wünsche

Grüne Alleen

Leben im Chaos

Wonderland Natur

Eva Beylich

Blühbomben

Kaugummitage

Erich Spöhrer

Fahrende Schiffe

Das verlassene Tal

Gisela Seekamp

Der grüne Diamant

Stiller Wandel

Klaus J. Rothbarth

Eine Lampen-Liebe

Helmut Tews

Schwarz über die grüne Grenze (1947)

Vanessas Weihnachtsbaum

Sylvia Hofmann

Auf der grünen Wiese

Die maigrüne Unterwäsche

Feierabend im Stadtpark

Ein ereignisreicher Sommerabend oder Gibt es sie wirklich, die kleinen grünen Männchen?

Ein peinlicher Fleck

Hannelore Thürstein

Amors Lieblingsblume

Marlies Joepen

Nachtgespenster

Erwin Macher

Die grüne Klobrille

Kristin Fieseler

Jenseits der Gierstraße

Marco Plate

Gärten

Judith Reusch

Rot-Grün

Heinrich Dörflinger

Maries Weiher

Grete Ruile

Die Suche nach dem Traummann

Katrin Fantur

Kaffeekränzchen

Karsten Beuchert

Die Wiederkunft der Grünen Göttin

Spike’s Welt

Dieter Geißler

Die dicke Hummel Anna

Vanessa Boecking

Grün

Kathrin Ganz

Grün verzauberte Landschaft

Blühende Felder im Juni

Letzte Julitage

Ich suche dich

Bald Sommerbeginn

Ich laufe durch den Sommer hindurch

Helga Thomas

Bäume wenden

Für einen kranken Bewohner eines Altersheimes

Ich meinte als Kind

Rote Beeren

Frühherbst

Herbst

Morgen

Wie die Frucht sich rundet

Gletscherbach

Heimat

Helga Loddeke

El Khadra

Erich Pfefferlen

der wald wirft

Dörte Heiden

Auszeit

An eine Birke auf Hiddensee

Dunkelgrün

Im grünen rauschenden Wald

Grete Ruile

Der Frühling zieht ein

Silberheller Lerchentriller

Ostern auf der Insel Mainau

Sommerwiesen

Neues Erwachen

Am Wegrand

Frühlingsregen

Goldene Zeit

Sinnlicher Garten

Pflanzenwelt

Blütenrausch

Helmuth Schönig

Heute, 10. Februar

Josef Maria Hader

Haargeflüster im Zug

Zwischen Berlin und Braunschweig

Lesley Wieland

Haferstroh

Lichtspiel der Aurora

Heilkunde

Portulak 1981

Schweizer Koordinaten

Jakobsmost

„Liechtlpaumb“ der Steiermark

Groeten van Nijmegen

Ramona Roßbach

Kleine grüne Pflanzen

Beginn

Andreas Fehrle

Grün

Dietmar Ahrens

Im Wald

Thomas Steiner

mit meiner bratwurst

Peter Hort

Im Park

Gabriele Guratzsch

Abschied

Sebastian Bluth

Zweifel

Stille Nächte

Die Madonna

Alt wie ein Baum ...

Zum Fest

Barkarole

Die Träne

Nun ist es wieder

Die Insel

Und der Himmel

Christiane Reinhardt

Auf der Suche nach dem „Ewigen Grün“

Maria Lehner

Totentanz im Tarlatan

Tatjana Gregoritsch

Romanfragment

Leoni Köhn

Was du siehst

Nikolaus Luttenfeldner

Der Baum und der Regen

Beate Loraine Bauer

Baumzuneigung

Septembermorgen

Allgäuland

Herbstnebel

Yasemin Eycan

Jahreszeiten

Carina Petersen

Grün

Olga Kovalenko

Das Leila Lied

Friedhold Taut

Ein Anruf

Sybille Statz

Gefälligkeiten unter Nachbarn

Autorinnen und Autoren stellen vor

Kerstin Werner

Auf der Suche nach dem Paradies

Schon lange habe ich keine Kunstausstellung mehr besucht, denn alle Museen mussten aufgrund der Corona-Pandemie für viele Monate schließen. Doch seit einer Woche hat das Kunstmuseum unserer Stadt wieder geöffnet und lockt die Besucher mit einer neuen Sonderausstellung unter dem Titel „Marc Chagall – Paradiesische Gärten“. Ich mag seine poetischen und farbleuchtenden Bilder, die ich bisher nur von großen Reproduktionen kenne. Wie werden sie sich im Original anfühlen? Bekomme ich neue, mir noch unbekannte Bilder des Künstlers zu sehen? Ich kann es kaum erwarten. Noch bleibt mir ein wenig Zeit, ich habe meinen Ausstellungsbesuch erst für dreizehn Uhr gebucht. Meine Vorfreude ist so groß, dass ich Lust verspüre, mich schön zu kleiden. Ich gehe ins Schlafzimmer, öffne meinen Kleiderschrank und überlege, was ich anziehen könnte. Während ich meine Sachen gründlich durchforste, gerät mir auf einmal mein grünes Baumwollkleid in die Hände. Vorsichtig ziehe ich es aus meinem Schrank und betrachte es mit neuem Blick. O wie liebte ich dieses lange weite Kleid mit dem zauberhaften Rankenmuster! Eine Modedesignerin muss dieses Einzelstück angefertigt haben. Zartgrün schlängeln sich die filigranen Pflanzenornamente über das smaragdfarbene Kleid, wobei das kunstvolle Wechselspiel zwischen hellen und dunklen Grüntönen den Reiz des Kleides ausmachen. Ich vergrabe mein Gesicht in den weichen Stoff und atme den unverwechselbaren Duft ein, der augenblicklich viele schöne Erinnerungen in mir hervorruft – Erinnerungen an ein glückliches, erfülltes Leben. Als hätte das Kleid mich viele Jahre beschützt, mich auf meiner Suche nach einer heilen Welt begleitet und mir Hoffnung und Geborgenheit geschenkt, um eine starke Frau und Mutter zu sein.

Behutsam hänge ich das Kleid an meine Schranktür, gehe ein Stück zurück, so dass ich es in voller Größe betrachten kann. Wie schön es noch immer ist, denke ich. Und wieviel es erlebt hat. Ich war jung, gerade einmal sechsundzwanzig Jahre alt, als ich es im Oktober 1990 von einer Waldorflehrerin geschenkt bekam. Sie fühlte sich zu alt, um dieses Kleid weiter zu tragen. Wir begegneten uns nur kurz auf einer Waldorflehrertagung in Stuttgart, aber diese kurze Begegnung mit mir muss ihr genügt haben, um mir dieses wundervolle Kleid zu schenken. Ihr Mann, der als Gründungslehrer schon im Sommer 1990 zu uns nach Halle kam, um mit uns eine Freie Waldorfschule aufzubauen, muss ihr wohl auch von mir erzählt haben. Deshalb wusste sie, dass ich es wertschätzen und lieben würde. Damals ahnte ich noch nicht, wie sehr es mich tatsächlich in meinem weiteren Leben begleiten würde.

Mit der Wende 1989 begann für mich ein vollkommen neues Leben. Zu dieser Zeit arbeitete ich am Institut für Lehrerbildung in Weißenfels und unterrichtete Studenten im Fach Kunsterziehung. Die Arbeit bereitete mir viel Freude, die bildende Kunst interessierte mich und die Studenten waren mit Leidenschaft dabei. Aber das Jahr 1989 war ein unruhiges Jahr, das spürte ich am Institut besonders deutlich. Unter den Kollegen und Studenten herrschte große Unsicherheit, keiner der Dozenten wurde mehr nach der politischen Gesinnung überprüft und die sonst so lauten, dominanten Parteimitglieder der SED, die stets darauf bedacht waren, jedes Denken und Handeln ihrer Kollegen unter Kontrolle zu behalten, verstummten plötzlich, als hätten sie etwas Schlimmes zu befürchten. Ich bekam sogar den Eindruck, dass ich als Lehrerbildnerin meinen Unterricht inhaltlich gestalten konnte, wie ich wollte, niemand hätte mich zur Rechenschaft gezogen. Und dann geschah etwas in unserem Land, was noch nie auf deutschem Boden vorgekommen war: Die friedliche Revolution hatte begonnen. Das alte DDR-Regime brach zusammen und die Grenzen zu Westdeutschland wurden geöffnet. Es war für uns alle eine aufregende Zeit, am Institut wusste keiner mehr, woran er sich orientieren sollte. Auf einmal wurden die Kollegen untereinander misstrauisch, unter vorgehaltener Hand wurden böse Verdächtigungen ausgesprochen, wer wohl bei der Staatssicherheit tätig gewesen sei. Ich verdächtigte niemanden, weil ich die Spekulationen als ungerecht empfand; auch war ich neu am Institut und kannte die Vergangenheit der Kollegen nicht. Meinen Blick richtete ich nach vorn. Ich war jung und meine ganze Zukunft lag vor mir.

Im Februar 1990 kam ich mit der Waldorfpädagogik in Berührung, besuchte mehrere Vorträge und Seminare, die von drei erfahrenen Waldorflehrern aus Stuttgart im damaligen „Haus des Lehrers“ in Halle organisiert und gehalten wurden. Parallel dazu entwickelte sich ein fester Lesekreis, zu dem wir uns abends zwei Mal in der Woche in einer privaten Wohnung einer jungen Familie trafen, die ihre Kinder gern in eine Waldorfschule einschulen würden. Hier lernte ich Frau Maiwald kennen, eine ältere Lehrerin im Ruhestand, die tief verwurzelt mit der Anthroposophie und der Waldorfbewegung war. Damals wusste ich nicht, dass es auch in der DDR eine anthroposophische Gesellschaft und eine Christengemeinschaft gab, die sich regelmäßig traf und im Untergrund arbeitete. So auch in Halle. Frau Maiwald erschien zu jedem Lesekreis und machte uns jungen Menschen Mut, sich intensiv mit der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik auseinanderzusetzen. Und je öfter wir zusammenkamen, alte und junge Menschen, desto mehr lernten wir uns kennen, gewannen zueinander Vertrauen und erkannten bald, dass sich bereits eine kleine feste Lehrerschaft gebildet hatte, die bereit war, als Waldorflehrerin und Waldorflehrer in Halle zu arbeiten. Wir sehnten uns nach einem alternativen und menschenfreundlicherem Schulsystem. Und nach vielen Wochen intensiver Arbeit reifte in uns der Entschluss, eine Waldorfschule in unserer Heimatstadt zu gründen. Gemeinsam mit unseren drei erfahrenen Waldorflehrern aus Stuttgart organisierten wir weitere Seminare und Vorträge, und im Sommer 1990 sollte ein erfahrener Gründungslehrer aus Göppingen zu uns kommen, der bereit war, uns zu helfen, die Freie Waldorfschule in Halle aufzubauen. Mit jedem neuen Tag gingen in unserem Land rasante politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen einher, die uns bestärkten, alles dafür zu tun, damit die Waldorfpädagogik sich frei entfalten kann. Nichts sollte uns mehr im Weg stehen. Vormittags arbeitete ich noch am Institut für Lehrerbildung in Weißenfels, und am Nachmittag und Abend besuchte ich in Halle Waldorfkurse und Vereinsversammlungen. Im Mai bewarb ich mich an der Pädagogischen Hochschule in Magdeburg, um für fünf Wochen an einem Waldorfintensivkurs teilzunehmen, der von einem Gründungslehrer aus Braunschweig organisierte wurde; auch in Magdeburg gab es bereits eine Gründungsinitiative für eine Waldorfschule. Der Kurs sah auch vor, eine Woche lang an einer beliebigen Waldorfschule zu hospitieren.

Obwohl ich aus Halle kam, durfte ich an diesem Intensivkurs teilnehmen. Vom Institut, wo ich noch als Fachschullehrerin für Kunsterziehung arbeitete, wurde ich für diese fünf Wochen freigestellt. In Magdeburg begegnete ich erneut Menschen, die ebenfalls einen großen Einfluss auf meine weitere Entwicklung nahmen. Ich kam mit Waldorf-Dozentinnen und -Dozenten in Berührung, die sich spontan zusammengeschlossen hatten und die gegenwärtige Aufbruchstimmung in Ostdeutschland als Chance nutzten, uns näher kennenzulernen und mit uns zu arbeiten. Mit großem Einfühlungsvermögen versuchten sie, uns die Waldorfpädagogik nahezubringen. Sie vermittelten uns die nötigen Grundlagen und gestalteten praxisbezogene Seminare, bei denen wir uns mit Leib und Seele einbrachten. Ich begann, die Eurythmie zu lieben. Mir war, als bekäme ich Flügel und schwebte über der Erde. Auf einmal spürte ich, mit wie viel Phantasie, Kreativität und Schaffenskraft ich ausgestattet war. Alles fühlte sich leicht und beschwingt an; meine Leidenschaft für die Waldorfpädagogik entbrannte so stark, dass ich die täglichen Anstrengungen kaum spürte. Und es waren nicht allein das waldorfpädagogische Konzept und die geisteswissenschaftlichen Theorien, sondern vor allem die Menschen – die Waldorflehrerinnen und Waldorflehrer –, die mich mit ihrer Liebenswürdigkeit, ihrem reichen Erfahrungsschatz und ihrer Wahrhaftigkeit von diesem alternativen Schulsystem überzeugten. Ich tauchte in die wundersame, spirituelle Welt ein, als hätte ich mich ein Leben lang nach einer Waldorfschule gesehnt, und gewiss wäre sie auch die geeignete Schule für mich als Kind gewesen. Aber in der DDR gab es leider keine Waldorfschulen. Meine Hospitationswoche an der Michael-Bauer-Schule in Stuttgart bestärkte meinen Entschluss, künftig als Waldorflehrerin zu arbeiten.

In Halle war indes die Gründung der Waldorfschule nicht mehr aufzuhalten. Das Lehrerkollegium, das sich inzwischen herauskristallisiert hatte, beschloss, mit den Klassen eins bis vier zu beginnen. Und damit wir alles in Ruhe besprechen konnten, stellte uns Frau Maiwald ihre kleine Wohnung zur Verfügung. Es gab so viel zu bedenken, dass ich in manchen Momenten bangte, wir könnten das alles nicht bewältigen. Aber unser Zusammenhalt war so eng und stark, dass ich immer wieder hoffnungsvoll und mutig nach vorn blickte. Für mich war es unglaublich spannend, eine Schule zu gründen, die es bisher in Halle noch nie gegeben hatte. Schon bald führten wir die ersten Aufnahmegespräche mit Schülern und Eltern, die sich für die Waldorfschule angemeldet hatten. So machten wir uns ein genaues Bild darüber, welche Kinder zu uns kommen und wie groß unsere Klassen werden würden.

Am Institut für Lehrerbildung in Weißenfels gab es für mich und für alle anderen Fachschullehrer keine Perspektive mehr, denn die Einrichtung sollte ab August geschlossen werden. Als der Direktor erfuhr, dass ich mein neues Tätigkeitsfeld in der Waldorfpädagogik gefunden hatte, stellte er mir einen Aufhebungsvertrag aus, so dass ich nahtlos zur Waldorfschule nach Halle überwechseln konnte, auch wenn die Schule zunächst nur im Geiste lebte.

Im Juli, während meines letzten Urlaubs am Institut, fuhr ich nach Braunschweig zu einer Waldorftagung, die speziell für Gründungsinitiativen in Ostdeutschland organisiert wurde; und anschließend reiste ich nach Stuttgart zu einer Sommertagung, die für alle Waldorfinteressierten aus aller Welt gedacht war. Auf diesen Tagungen fanden sehr viele Vorträge und Seminare statt, die mir wiederum halfen, mich auf meine neue Tätigkeit als Waldorflehrerin vorzubereiten. Inzwischen hatten wir festgelegt, wer welche Klasse übernehmen würde; mir selbst wurde die dritte Klasse anvertraut.

Vollgetankt mit Kraft und Zuversicht, kehrte ich nach Halle zurück. Unsere Waldorfschule wurde endlich greifbar. Lange hatten wir nach einem geeigneten Schulgebäude gesucht, bis uns die Stadt im Ortsteil „Frohe Zukunft“ eine Baracke mit vier Unterrichtsräumen und zwei kleinen Büroräumen zur Verfügung stellte, die wir dankend annahmen, auch wenn das Gebäude und die Innenräume sich in einem schlechten Zustand befanden. Sofort war uns klar, dass wir gemeinsam mit den Eltern die Räume renovieren und säubern würden. Ich erklärte mich bereit, die Renovierungsarbeiten zu organisieren und zu begleiten. Jeden Morgen um acht Uhr begannen wir mit den Arbeiten, ich öffnete das künftige Schulgebäude, begrüßte die Eltern und führte Protokoll über die Anwesenheit und die nötigen Arbeiten. Innerhalb von zwei Wochen hatten wir alle Wände weiß angestrichen und anschließend mit zarten Aquarellfarben lasiert, so dass wir die Räume kaum wiedererkannten. Auch die Fenster bekamen einen neuen weißen Anstrich, und schon bald sah unser flaches Schulgebäude fast wie neu aus. Außerdem säuberten wir gründlich die Toiletten, die Flure für die Garderobe und die alten Parkettfußböden in den Klassenräumen, die leider schon sehr dunkel und abgewirtschaftet waren; doch wir hätten weder Geld noch Zeit gehabt, diese zu erneuern. Uns blieb nichts anderes übrig, über die unschönen Dinge hinwegzusehen, denn das Schulgebäude stand uns nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Aber wir waren frohen Mutes und hatten gelernt, immer wieder Kompromisse einzugehen. Hochmotiviert entwickelten wir eine Kreativität, die nötig war, um aus den gegebenen Bedingungen das Beste zu machen. Zum Abschluss unserer Renovierungsarbeiten ersetzten wir die hässlichen Neonlampen durch weiße runde Papierlaternen, und passend zu den Wänden, statteten wir jeden Klassenraum mit pastellfarbenen Fenstervorhängen aus. Endlich strahlten die Räume Wärme und Geborgenheit aus. Das Schuljahr konnte beginnen.

Doch Ende August, als wir alle Vorbereitungen für die Einschulung der Klassen eins bis vier getroffen hatten und mit dem Schulbetrieb beginnen wollten, warteten wir vergeblich auf grünes Licht von der Regierung der DDR. Was sollten wir tun? Warten oder anfangen? Uns war sofort klar, dass wir die bestehenden chaotischen Verhältnisse, die in der Wendezeit in unserem Land noch herrschten, nutzen mussten, um mit der Schule einfach zu beginnen. Wir konnten nicht mehr warten. Unsere kleine Schulgemeinschaft war zu einer so großen Kraft zusammengewachsen, dass wir es wagten, auch ohne Schulgenehmigung mit der Freien Waldorfschule zu beginnen.

Am Abend des 31. August fanden sich einige Eltern, anthroposophische Freunde und Lehrer in einem unserer neu eingerichteten Klassenräume zusammen, um den Festtag der Eröffnung mit einer ernsten und besinnlichen Stunde zu beginnen. Die Gedanken richteten sich auf die letzten Wochen und Monate – eine Zeit, in der sich Menschen begegnet sind, die die Notwendigkeit eines neuen Geisteslebens in der Stadt Halle empfanden. Jahrelange anthroposophische Arbeit im Untergrund durfte endlich ihre Tore öffnen, so dass der Zugang für andere Menschen möglich wurde – wie auch für mich. An diesem Abend sprach unser Gründungslehrer Herr Schubert in einer sehr herzlichen und feierlichen Art zu den Versammelten – und ich sah unser anfängliches Werk in gewaltiger Größe vor Augen. Dann gab Frau Maiwald, für mich die Mutter unserer werdenden Waldorfschule, einen ausführlichen Rückblick über den Weg und die Arbeit, die zu dieser Gründung geführt hatten. Frau Maiwald war 1948 selbst einmal Schülerin der Dresdner Waldorfschule gewesen und erinnerte sich gern an ihr erstes Schuljahr dort, welches für das siebenjährige Mädchen leider auch das letzte sein sollte. Die Waldorfschule in Dresden wurde 1949 von der SED verboten, die Pädagogik Rudolf Steiners sei im Sozialismus ohne klassenkämpferischen Charakter nicht mehr tragbar, so hieß es damals zur Begründung. Für die gesamte Schulgemeinschaft mit über tausend Schülern war das ein sehr trauriges, einschneidendes Erlebnis. – Nach dieser sehr bewegenden Darstellung von Frau Maiwald kehrte Stille ein in den Raum, die aber durch ein draußen herrschendes Unwetter mit Blitz und Donner etwas Unruhiges und Aufwühlendes bekam.

Am nächsten Morgen strömten feierlich gekleidete Kinder, Eltern und Lehrer über den Schulhof, um mit großer Freude und Erwartung ihre Freie Waldorfschule zu eröffnen. Für diese Feier stand uns ein kleiner Speisesaal der Nachbarschule zur Verfügung. Es war schön zu erleben, wie Kinder mit ihren Eltern so dicht in einem Raum zusammengedrängt waren, um dieses Ereignis endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Noch heute sehe ich die erwartungsvollen, leuchtenden Augen vor mir.

Drei Tage später begann unser erster Schultag. Aufgeregt und wachsam schauten meine Drittklässler zu mir auf und waren von Anfang an bereit, sich auf die neuen Unterrichtsmethoden einzulassen. Meine Begeisterung für alles, was ich ihnen darbot, übertrug sich sofort auf meine Schüler. Schon in der ersten Schulwoche hatte ich jedes einzelne Kind ins Herz geschlossen, kannte es beim Namen und freute mich jeden Morgen, es erneut begrüßen zu dürfen. Unsere gemeinsame Arbeit erlebte ich wie einen künstlerischen Schaffensprozess, der sich von Tag zu Tag fortsetzte, uns zu neuen Entdeckungen führte und unsere Freude am Lernen jedes Mal zu einem beglückenden Erlebnis werden ließ. Es war für mich ein gegenseitiges Nehmen und Geben, nicht nur die Schüler lernten von mir, sondern auch ich lernte von ihnen; jeder Einzelne brachte etwas Individuelles in das Unterrichtsgeschehen mit ein, so dass ich immer wieder zu neuen kreativen Ideen inspiriert wurde, um sie dann bei der Gestaltung des Unterrichts umzusetzen. Besonders erfrischend und verbindend zwischen den Kindern und mir empfand ich den musisch-künstlerischen Teil, der sich durch jeden Hauptunterricht zog. Wir sangen pentatonische Lieder, rezitierten Gedichte und Sprüche und unterstützten diese mit Handgesten, die ich mir dazu ausgedacht hatte, um seelisch noch tiefer in die zauberhafte Klangwelt einzutauchen. In die Epochenhefte, die während einer Schreib-, Rechen- oder Naturkunde-Epoche über einen Zeitraum von drei oder vier Wochen als kleines Lehrbuch dienten, wurde nicht nur geschrieben, sondern die Schüler durften die Texte mit farbenfrohen Bildern gestalten. Jede Woche freuten sich die Kinder auf die Malstunde, die sich so sehr unterschied von dem Malunterricht, den sie bisher kannten. Beim Nass-in-Nass-Malen, das in jeder Waldorfschule bereits ab der ersten Klasse einmal wöchentlich durchgeführt wird, erleben die Kinder, wie sich die leuchtenden Aquarellfarben auf dem nassen Papier ausbreiten, wie sie ineinander verlaufen und neue Farbtöne dabei entstehen und wie die Schüler bewusst diesen Prozess mit Hilfe des Pinsels beeinflussen können. Gern erinnere ich mich an meine ersten Malstunden, die ich mit selbstausgedachten Farbgeschichten einleitete, in der sich Gelb und Blau einander begegneten. Jede Geschichte wurde von mir neu und anders erzählt: Zunächst tastete sich das Blau vorsichtig an das Gelb heran, um sich daran zu wärmen; ein anderes Mal war es das Gelb, das sachte das Blau berührte, um sich daran zu kühlen. Und je inniger sich die beiden Farben miteinander verbanden und Freundschaft schlossen, desto stärker vollzog sich eine Verwandlung. Die Schüler staunten, welches Wunderwerk sie mit nur zwei Farben vollbrachten: Behutsam führten sie ihren breiten Pinsel über das Papier und beobachteten, wie Gelb und Blau fließend ineinander übergingen und dabei unzählige Grüntöne und interessante Formen entstanden. Mit Hingabe und Phantasie tauchten sie nach und nach in die reiche Farbenwelt ein und lernten somit auch die Ausdruckswirkungen der anderen Farben kennen. Kinder, die in ihrer ehemaligen Schule den Zeichenunterricht nicht gemocht hatten, lebten nun auf und entdeckten ihre ungeahnten Fähigkeiten. Wie schön und ergreifend kann das Malen sein, wenn sich die kindliche Seele in diesem Prozess frei entfalten kann. „Jedes Kind ist ein Künstler“, sagte einmal Pablo Picasso. „Das Problem ist nur, ein Künstler zu bleiben, während man erwachsen wird.“ In der Waldorfschule habe ich gelernt, mit den Augen eines Kindes zu sehen. Ich war überglücklich zu erleben, wie frei und unbeschwert die Kinder lernten, mit wieviel Freude und Interesse sie den Unterrichtsstoff aufnehmen und verinnerlichen konnten. Sie gingen jeden Morgen gern zur Schule. Und häufig ließen sie mich spüren, dass sie vieles, was von ihnen abverlangt wurde, auch mir zuliebe taten. Dem einen Kind fiel das Lernen leichter, dem anderen schwerer, aber da ich keinen Leistungsdruck auf die Schüler ausübte, waren sie stets motiviert, sich anzustrengen und ihrer Klassenlehrerin eine Freude zu bereiten.

In allen vier Klassen hatte ich den Flötenunterricht übernommen. Ich ließ die Schüler mit ihren Stühlen einen Halbkreis bilden, so dass sie mich gut sehen konnten, wenn ich ihnen unmittelbar gegenübersaß und ihnen die Flötengriffe zeigte. Stets begannen wir mit spielerischen Lockerungsübungen der Finger, die wir mit Versen und Liedern unterstützten. Obwohl wir keine Schulglocke in unserer Schule eingerichtet hatten, gab es selten Unterrichtsverzögerungen. Weder Schüler noch Lehrer vermissten die Schulklingel. Doch einmal geschah es, dass die Schüler meiner Klasse mit dem Flötenunterricht auf mich warten mussten, da ich draußen im Flur mit Frau Maiwald noch in einem Gespräch vertieft war, was die Kinder wohl durch die offene Tür bemerkt hatten. Diese Gelegenheit ergriffen sie, um mich zu überraschen und mir eine Freude zu bereiten. Während ich mich noch immer mit Frau Maiwald unterhielt, bereiteten meine Schüler rasch den Stuhlhalbkreis vor und tüftelten einen geheimen Plan aus. Spontan erklärte sich ein Mädchen bereit, die Flötenlehrerin zu spielen. Als ich endlich den Klassenraum betrat, begannen meine Schüler unter Anleitung ihrer „jungen Lehrerin“, selbstständig mit den bekannten Versen und Liedern die Flötenübungen durchzuführen. Ich war gerührt, wie konzentriert und sicher die Schüler ohne meine Hilfe auf der Flöte spielen konnten und wie gut sie ihre Sache meisterten. Sie bemerkten sofort, dass ich mich freute, und das spornte sie an, einfach weiterzumachen. Erst, als sie alle Einspielübungen beendet hatten, stand die „junge Lehrerin“ auf und überließ mir den freien Stuhl, damit ich die Flötenstunde fortsetzen konnte. Wir sahen uns alle an und lachten. In diesem Augenblick wurde mir bewusst, wie sehr ich meine Schüler liebte und wie stolz ich auf sie war.

Es gab noch viele solcher Momente, in denen ich spürte, wie aufgeschlossen und hingebungsvoll sie dem Unterrichtsgeschehen folgten. Vieles ahmten sie nach, was ich ihnen vorlebte. Besonders lag mir die ästhetische Gestaltung unseres Klassenraumes und meines Tafelbildes am Herzen. Die gelb lasierten Wände und die leichten gelben Baumwollvorhänge gaben dem Raum eine hüllende und wohlfühlende Atmosphäre. Grünpflanzen schmückten die Fenster. Unser Klassenraum war mit einer alten, aufklappbaren, grünen Wandtafel ausgestattet. Auch wenn sie in ihrem nackten Zustand nicht mehr schön anzusehen war, so hatte ich recht bald herausgefunden, wie ich sie mit farbiger Kreide verzaubern konnte. Stets war ich bemüht, Schrift und Bild künstlerisch miteinander zu verbinden und zu gestalten, so dass meine Schüler angeregt wurden, in ihren Epochenheften selbst schön zu schreiben und liebevoll Bilder zu den kleinen Texten zu malen.

Gelegentlich nahm ich mir außerhalb des Unterrichts die Zeit, in aller Stille ein großes Wandtafelbild auf den Vorderseiten der dunkelgrünen Klapptafel zu gestalten. Dann war ich für mich allein und konnte ganz in den Malprozess eintauchen. Aus der Tiefe des dunkelgrünen Hintergrundes begannen die von mir aufgemalten Kreidefarben zu leuchten, nahmen nach und nach Gestalt an und fügten sich zu einer Bildgeschichte zusammen. Die Schüler liebten diese großen Wandtafelbilder, die ich dafür malte, um sie auf die bevorstehende Epoche einzustimmen. Ein Vater war so gerührt von diesen Kreidebildern, dass er sie abfotografierte, wenn er seine Tochter aus der Schule abholte, denn er wusste, dass ich sie nach einer bestimmten Zeit wieder von der Tafel abwischen würde, um ein neues Bild zu gestalten.

Der Lehrplan im dritten Schuljahr sah vor, die Schüler mit den verschiedenen Handwerksepochen vertraut zu machen; und da vor allem der Ackerbau sich als zentrales Thema durch das gesamte Schuljahr zog, wollte ich mit meinen Schülern noch vor den Herbstferien ein Roggenfeld anbauen. Die Kinder sollten selbst einmal erleben, wie die Bauern früher gearbeitet haben, welche Gerätschaften und Tiere sie dazu benutzten und wie mühevoll die Arbeit im Gegensatz zu heute war, wo überwiegend Maschinen die Feldarbeit beherrschen. Für dieses Projekt fanden Herr Schubert und ich bald ein geeignetes Stück Land in einer großen Schulgartenanlage am Rande der Stadt. Der Schulgartenleiter, ein freundlicher, offenherziger Mann, stand der jungen Waldorfschule sehr aufgeschlossen und positiv gegenüber und freute sich, dass wir uns an ihn wandten. Er zeigte uns ein passendes Feld, auf dem es möglich wäre, unser Getreide anzubauen. Außerdem würde er uns zusätzlich ein Beet zur Verfügung stellen, auf dem ich mit meinen Schülern im Frühjahr Gemüse anbauen und Sonnenblumen aussähen könne. Den Samen und die Jungpflanzen hierfür würde er uns schenken. Ich war dankbar für dieses hilfreiche Angebot, denn dadurch bekamen wir die Möglichkeit, später nicht nur zur Beobachtung unseres Getreidefeldes den langen Weg zur Schulgartenanlage hinauszufahren, sondern begleitend auch ein Gemüsebeet anzulegen, es zu pflegen und zur gegebenen Zeit das reife Gemüse zu ernten.

Nachdem wir alles besprochen und vorbereitet hatten, fuhr ich Ende September mit meinen Schülern hinaus auf unser Feld, um mit der Aussaat des Roggens zu beginnen. Das Feld erschien uns riesig. Es war von den Gärtnern bereits gepflügt worden, so dass wir diese Arbeit nicht mehr verrichten mussten. Dennoch gab es für uns genug zu tun. Ein Vater hatte sich bereit erklärt, uns bei der Feldarbeit zu helfen. Mit einer kleinen Egge, die die Schüler selbst hinter sich herzogen, zerkleinerten sie die Erdschollen und ebneten den Boden zur Aussaat. Sie wussten natürlich aus meinem Unterricht, dass früher Pferde oder Ochsen vor den Pflug und die Egge eingespannt wurden. Es brauchte seine Zeit, bis wir die Erde vollständig geglättet hatten. Dann endlich waren wir bereit für die Aussaat. Wir verteilten uns nebeneinander über die Breite des gesamten Feldes und begannen mit der Hand den Samen auszustreuen, so wie es der Sämann in alten Zeiten getan hatte. Für den Samen hatten sich die Schüler kleine Schüsseln mitgebracht, aus denen sie leicht mit der Hand die Samenkörner schöpfen und aussäen konnten. Feierlich und stolz, begleitet mit dem „Säerspruch“ von Conrad Ferdinand Meyer, den wir gemeinsam laut und rhythmisch rezitierten, schritten wir über das Feld und gaben unser Bestes, den Samen gleichmäßig zu verteilen. Jetzt erst bekam unser „Säerspruch“, den wir im Hauptunterricht gelernt hatten, eine besondere Bedeutung. Wir wiederholten ihn so lange, bis wir das gesamte Feld mit Samen bedeckt hatten.

So verstrich der September und als unser Waldorfverein endlich die Schulgenehmigung von der Regierung der DDR erhielt, fiel uns ein großer Stein vom Herzen. Jetzt stand uns nichts mehr im Weg. Erleichtert und erschöpft fielen wir uns in die Arme und freuten uns auf die ersten Herbstferien, die im Oktober vor uns standen. Unser Kollegium hatte beschlossen, diese freien Tage zu nutzen, um die interne Waldorflehrertagung in Stuttgart zu besuchen. Hier begegnete ich wiederum Menschen, die sich mit leidenschaftlichem Engagement und einer Herzenswärme für die Waldorfpädagogik einsetzten und unseren Mut bewunderten, eine Waldorfschule innerhalb einer so kurzen Zeit ins Leben zu rufen. Aber sie wussten, dass in Ostdeutschland eine große Aufbruchstimmung herrschte und wir die noch offenen Strukturen nutzen wollten, um unseren Traum von einer Waldorfschule Wirklichkeit werden zu lassen. Alle Seminare und Vorträge, sowie persönliche Gespräche in den Pausen oder beim gemeinsamen Mittagessen, empfand ich als sehr bereichernd. Die Hilfsbereitschaft der Waldorflehrerinnen und Waldorflehrer der alten Bundesländer war groß. Ich wurde mit Büchern, Liederheften und einem reichen Schatz an Wissen und Erfahrungen beschenkt und fuhr glücklich zurück nach Halle zu meinen Schülern, die ich nach ihren ersten Herbstferien bald wiedersehen würde. Werden sie weiterhin gern zur Waldorfschule gehen?, fragte ich mich. Und kann ich all den Anforderungen genügen, die von mir als Waldorflehrerin erwartet werden? Bin ich wirklich fähig, eine Klasse zu führen?

Doch kaum hatte ich den Schulhof wieder betreten, kamen mir die Kinder entgegengerannt, um mich freudestrahlend zu begrüßen – und so fiel meine innere Anspannung nach und nach von mir ab. Schließlich war ich ausgerüstet mit neuem Material für den bevorstehenden Epochenunterricht und die Schüler spürten meinen frischen Schwung, den ich aus Stuttgart mitgebracht hatte. Gewiss war ich noch längst keine perfekte Waldorflehrerin, aber ich muss auf die Schüler eine natürliche Autorität ausgestrahlt haben, so dass sie mir unbewusst anfängliche Fehler verziehen, die mir beim Unterrichten unterlaufen waren. Sie spürten, dass ich jedes Kind in seiner Einzigartigkeit liebte und niemanden bevorzugen oder gar benachteiligen wollte. Zensuren brauchte ich nicht zu vergeben, so dass ich über einen großen Spielraum verfügte, die Freude am Lernen und die Neugier auf die Welt bei den Schülern immer wieder neu zu wecken.

Unser Gründungslehrer lebte größtenteils in unserer Stadt, er hatte sich eine Zweizimmerwohnung gemietet, während seine Frau weiterhin in Göppingen wohnte. Sie erlebte unser kleines Kollegium nur kurz auf der Stuttgarter Herbsttagung und kannte uns ein wenig aus den Schilderungen ihres Mannes. An den freien Wochenenden fuhr unser Gründungslehrer die weite Strecke zurück in seine Heimat, um die wenigen Tage mit seiner Frau zu verbringen. Eines Tages brachte er mir ein außergewöhnliches Geschenk mit, das ihm seine Frau mitgegeben hatte. Es war ein Kleid, welches sie gern getragen hatte, sich aber nun zu alt dafür fühlte. Dankend warf ich einen kurzen Blick in den Beutel, den er mir überreichte. Erst zu Hause packte ich das Geschenk aus und war gerührt von seinem Anblick: Was für ein wunderschönes Kleid es doch war! Ich streifte es über und betrachtete mich im Spiegel. Es passte mir perfekt. Das Kleid, das mir bis zu den Knöcheln reichte, schloss mit einem hübschen gerafften Rockteil ab, und der gesteppte Einsatz über der Brust und dem oberen Rücken, der vorn mit einem Reißverschluss versehen war, verlieh dem Kleid eine verspielte und zugleich elegante Note. Dieses Kleid konnte nur eine Modedesignerin mit grüner Seele genäht haben, und mir schien, als sei in den leichten Stoff ein Stück Natur mit hineingewebt worden. Das zartgrüne Rankenmuster zierte den dunkelgrünen Stoff. Ich fühlte mich so wohl und geborgen in diesem Kleid, dass ich es bis zum späten Abend anbehielt. Doch es sollten Monate vergehen, bis ich Gelegenheit fand, es auch in der Schule anzuziehen. Der Winter stand vor der Tür, und in dieser kalten Jahreszeit trug ich lieber Hosen.

Bis zu Weihnachten gab es für unser kleines Kollegium eine Menge zu tun, neben den Unterrichtsvorbereitungen und Elternabenden begannen nun die Proben für unser Oberuferer Christgeburtsspiel, das an den Waldorfschulen zu einer langjährigen und wunderschönen Tradition geworden ist. Obwohl das Einstudieren dieses Weihnachtsspiels enorme Fähigkeiten von uns abverlangte, da die Texte und Lieder im donauschwäbischen Dialekt abgefasst waren, hatte Herr Schubert uns davon überzeugt, es vor der gesamten Schulgemeinschaft aufzuführen. Er stimmte uns innerlich darauf ein, erzählte uns die Geschichte von Josef und Maria, verteilte die Rollen und die dazugehörigen Texte und Lieder und übernahm die Regie. Da unser kleines Kollegium nicht alle Rollen besetzen konnte, spielten auch Eltern und Freunde mit. Ich selbst sollte die Figur des Engels Gabriel übernehmen, wogegen ich mich anfangs ein wenig sträubte, da ich zu diesem Zeitpunkt noch keinen inneren Zugang zu Engelwesen gefunden hatte. Erst bei unseren Proben begriff ich, was für eine wundervolle Gestalt ich als göttlicher Bote zu spielen hatte, wie gut ich mich in das himmlische Lichtwesen hineinversetzen konnte und mich auch in der Lage sah, das Lied des Engels allein vorzutragen. Unsere Proben reichten allerdings nicht aus, um unsere kleinen Unsicherheiten im Sprechen der Texte und im chorischen Singen der Lieder restlos zu beseitigen, dennoch wurde die Aufführung ein voller Erfolg. Wir mieteten dazu eine große Aula einer zentral gelegenen alten Schule in der Stadt, und da es ausreichend Sitzmöglichkeiten für das Publikum gab, kündigten wir Tage vorher unser Christgeburtsspiel in der lokalen Zeitung an, so dass nicht nur unsere Schulgemeinschaft, sondern auch Freunde und Sympathisanten der Freien Waldorfschule unsere Aufführung besuchten.

Glücklich und zufrieden ging ich in die Weihnachtsferien und genoss die Ruhe, die mich auf einmal umgab. Erst jetzt spürte ich, wie erschöpft ich war. Mit dem gewonnenen Abstand blickte ich auf unsere ersten Wochen zurück, in denen wir so viel geschafft hatten. Mein Leben fühlte sich so anders an, ich befand mich in einer neuen Welt, die ich nie mehr verlassen wollte. Von meinen Schülern und Eltern fühlte ich mich geliebt, im Kollegium hatte ich meinen festen Platz gefunden und war nicht mehr wegzudenken; von allen Seiten durfte ich Hilfe empfangen, wenn ich sie brauchte, oder ich selbst bot meine Hilfe an. Ich stand niemals allein und war Teil einer großen Gemeinschaft geworden. Das Gefühl, jeden Morgen in die eigene Schule zu fahren, empfand ich als sehr wohltuend. Es gab keinen Direktor, alle wichtigen Entscheidungen berieten wir gemeinsam und trotz großer Probleme, die unsere junge Schule im Aufbau zu bewältigen hatte, waren wir fest entschlossen, unser Werk fortzuführen.

Doch wie so oft im Leben kommt alles anders. Anfang Januar erhielt ich die Gewissheit, dass ich ein Kind erwartete. Im Spätsommer, wenn das zweite Waldorf-Schuljahr beginnen würde, sollte das Baby auf die Welt kommen. Ich konnte es kaum fassen. Jahrelang hatte ich mir ein Kind gewünscht und verschiedene Hormonbehandlungen auf mich genommen, doch seit ich Waldorflehrerin werden und für meine Klasse da sein wollte, hatte ich meinen Kinderwunsch hintenangestellt und wollte es dem Schicksal überlassen, ob ich jemals Kinder bekommen sollte. Die Schwangerschaft überraschte mich so sehr, dass ich zunächst nicht wusste, ob ich mich darüber freuen durfte oder nicht. Jetzt, wo ich die Waldorfschule mit aufbauen wollte, erschien mir dieser Zeitpunkt unmöglich. Wer sollte dann meine Klasse übernehmen?, dachte ich verzweifelt. Ich konnte doch meine Schüler, die mir so vertraut waren, nicht einfach im Stich lassen.

Doch meine Freude auf das Kind überwog und motivierte mich, alles zu geben, was in meinen Kräften stand, sowohl für meine Schüler als auch für mein ungeborenes Kind. Mein Zustand, bald Mutter zu werden, stärkte enorm mein Selbstbewusstsein und bereicherte mich so sehr, dass ich alles um mich herum noch intensiver wahrnahm und die vielen schönen Momente des Alltags genießen konnte. Ich horchte in mich hinein, erlebte meine Schwangerschaft als großes Wunder der Natur und verfolgte mit Spannung das Wachsen des Babys in meinem Mutterleib. Ich hatte mir ein Buch gekauft, wo ich alles über die Schwangerschaft nachlesen und darin meine eigenen Beobachtungen notieren konnte. Und mit wachsendem Babybauch wurde das lange grüne Kleid mein treuester Begleiter. Sobald ich es trug, glaubte ich an meine inneren natürlichen Kräfte, es hüllte mich ein und schenkte mir Vertrauen und Sicherheit. Dennoch spürte ich, wie die beginnende Schwangerschaft an meinen Kräften zehrte; oftmals war ich so erschöpft, dass ich mich hinlegen musste, wenn ich aus der Schule nach Hause kam.

Dann endlich begann das Frühjahr. Nach den langen Wintermonaten fuhr ich mit meinen Schülern das erste Mal wieder zum Schulgarten hinaus, um zu sehen, ob der Samen unseres Roggenfeldes aufgegangen war. Wir staunten: Unzählige zarte Hälmchen, dicht an dicht, breiteten sich wie ein grüner Teppich hoffnungsvoll über das gesamte Feld aus. All unsere Mühe hatte sich gelohnt. Doch ohne Herrn Schubert und dem Schulgartenleiter an meiner Seite hätte ich dieses Projekt nicht bewältigt. Außerdem begriff ich, dass unser gesamtes Schulleben – die intensive Arbeit mit den Kindern und Eltern, die wöchentlichen Lehrerkonferenzen und der Kontakt zu den Behörden – ohne unseren Gründungslehrer undenkbar gewesen wäre. Er brachte nicht nur seine Erfahrungen in unsere gemeinsame Arbeit ein, sondern von ihm strahlte eine Herzenswärme aus, die mich zuversichtlich stimmte, meine eigene Seele wärmte und mir Mut machte, auch die schwierigen Aufgaben zu bewältigen, die noch vor uns standen.

Gegen Ende der Sommerferien im August organisierten Herr Schubert und ich unsere Roggenernte. An jenem Tag schien die Sonne, und ich war froh, dass ich diese Ernte noch miterleben durfte, denn in wenigen Tagen sollte mein Kind zur Welt kommen. Hochschwanger, in meinem geliebten Kleid, stand ich vor unserem goldgelben Roggenfeld und freute mich, wie Kinder, Eltern und Lehrer gemeinsam ans Werk gingen. Mit Sensen mähten wir das Getreide, banden es zu Garben und stellten sie über das Feld verteilt zum Trocknen auf. Ich war dankbar für jede Hilfe, die mir an diesem Tag zuteil wurde. Dieser schöne Spätsommertag war für mich ein Fest und gleichzeitig ein Abschied von meinen Schülern.

Damals ahnte ich nicht, dass sich mein Leben als Mutter noch einmal komplett verändern würde; ich brachte in den folgenden Jahren zwei weitere Kinder zur Welt, so dass ich insgesamt sechs Jahre zu Hause blieb. Ich fühlte mich zwar der Waldorfschule treu verbunden, besuchte, wenn es mir möglich war, unsere Jahresfeste und leitete einmal pro Woche einen Abendmalkurs für Eltern, aber eines Tages reichte meine Kraft nicht mehr aus; meine Aufgaben als Mutter füllten den gesamten Tag aus, so dass ich keine Zeit mehr fand, mich nebenbei für die Waldorfschule zu engagieren. Ich vermisste die Schule auch nicht, sie war mir von Jahr zu Jahr fremd geworden, da ich die Lehrer, die neu hinzukamen, nur wenig kannte, während meine vertrauten Kollegen, die von Anfang an dabei waren, nach und nach die Schule verlassen mussten; die Gründe hierfür waren sehr verschieden und persönlich, doch dass Eltern im Vereinsvorstand befugt waren, einer Klassenlehrerin zu kündigen, nur weil sie auf etwas strengere Unterrichtsmethoden zurückgriff, mit denen sie an einer staatlichen Grundschule jahrelang Erfolg hatte, berührte mich schmerzlich.

Mit Herrn Schubert blieb ich innerlich stark verbunden, er kam mich öfter besuchen und erzählte von den Problemen der Schule; dabei wirkte er sehr erschöpft und resigniert. Er spürte, dass er von einigen Kollegen nicht mehr so gebraucht und gewünscht wurde wie am Anfang, nur wenige wollten seine Hilfe noch annehmen. Das stimmte mich traurig, da ich mir unsere junge Schule ohne unseren Gründungslehrer nicht vorstellen konnte. Doch Herr Schubert wollte nicht aufgeben, mit aller Deutlichkeit sah er die anstehenden Probleme und stürzte sich so in die Arbeit, bis er eines Tages sehr krank wurde. Er erholte sich auch nicht wieder, er erlitt zwei Herzinfarkte kurz hintereinander und starb im Frühjahr 1994, vier Jahre nach unserer Schulgründung. Herr Schubert war erst vierundfünfzig Jahre alt. Als ich von seinem Tod erfuhr, brach für mich eine Welt zusammen. Ich dachte, ich würde den Weg zur Waldorfschule nie mehr zurückfinden. Noch heute bereue ich, dass ich ihn damals, als er so schwer krank war, nicht besucht hatte, und ich werde das Gefühl nicht los, ihn mit meinem Weggang im Stich gelassen zu haben. Er hatte mir einmal anvertraut, dass es sein aufrichtiger Wunsch sei, dass ich bald wieder zur Waldorfschule zurückkehren möge.

Der Verlust tat weh, ich brauchte lange Zeit, bis ich begriffen hatte, dass ich Herrn Schubert nie wiedersehen würde, doch mein Leben ging weiter. Ich zog mich in meine kleine Welt zurück und versuchte, die Zeit mit meinen Kindern zu genießen. Ich ging jeden Tag mit ihnen hinaus in den Park, auf Spielplätze, in den Wald oder beobachtete sie beim freien Spiel im Garten. Ich gab ihnen Pinsel, Papier und Farbe zum Malen, Ton zum Modulieren und allerlei Buntstifte und Wachsblöckchen zum Zeichnen und Grundieren. Und wenn es meine Zeit erlaubte, nähte ich geduldig mit der Hand Waldorfpuppen für meine Kinder. Mir war, als hätte ich meine eigene kleine Waldorfschule zu mir nach Hause geholt. Auch wenn ich jeden Abend erschöpft ins Bett fiel, so erwartete ich mit Freude und Zuversicht den neuen Tag. Wenn ich mit den Kindern unterwegs war, trug ich oft das lange grüne Kleid, welches mir Herr Schuberts Frau geschenkt hatte. Das Kleid beflügelte mich, und ich konnte mich so frei und leicht darin bewegen, als hätte ich es mein ganzes Leben lang schon getragen. Manchmal geschah es, dass meine kleine Tochter sich unter dem weiten Kleid versteckte, während ich mit Leuten auf der Straße plauderte. Am Abend, wenn die Kinder zu Bett gingen, lasen wir ihnen Geschichten vor, um den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen.

Nach sechs Jahren kehrte ich schließlich wieder zur Waldorfschule zurück und übernahm eine erste Klasse. Auch mit dieser Klasse erlebte ich eine schöne Zeit, doch es war nicht mehr die Schule, die ich anfangs mit aufgebaut hatte, vieles hatte sich verändert, ich vermisste Herrn Schubert und die leise Aufbruchstimmung, die uns im ersten Jahr so viel Hoffnung und Zuversicht gespendet hatte. In den wöchentlichen Lehrerkonferenzen gab es unter den Kollegen viel Neid und Missgunst, und ich war entsetzt über die ständigen Machtkämpfe und gegenseitigen Beschimpfungen, die ich irgendwann nicht mehr aushielt. Ich sehnte mich nach unserem beginnenden Waldorf-Paradies zurück und spürte zugleich, dass es für mich verloren gegangen war.

Plötzlich höre ich ein leises Klopfen und zaghaft schaut meine Tochter zur Tür herein. „Wolltest du nicht zur Ausstellung?“

„O mein Gott, wie spät ist es?“

„Alles gut. Es ist halb elf“, sagt sie und ihr Blick fällt auf das grüne Kleid, das noch immer an der Schranktür hängt. „Ach, dein schönes Kleid! Willst du es heute anziehen?“

„Ich weiß nicht. Meinst du, ich kann es noch tragen?“

„Warum nicht?“

„Bin ich nicht zu alt dafür?“

Sie lacht. „Nein, auf keinen Fall! Ich finde, es passt zu dir, egal wie alt du bist.“

Ohne lange zu zögern, schlüpfe ich in mein Kleid und betrachte mich vor dem Spiegel. Zu meinem Erstaunen passt es mir noch immer und ich fühle mich keineswegs zu alt. Auf einmal spüre ich diese innere Leichtigkeit, wie ich sie lange nicht mehr in mir erlebt habe.

Zwei Stunden später stehe ich vor dem Kunstmuseum und reihe mich in die kleine Warteschlange ein. Besucher, die kein Ticket gebucht haben, werden wieder fortgeschickt, so groß ist der Andrang. Bald werden wir eingelassen, und als ich endlich den ersten Ausstellungsraum betrete, ist auf einmal alles still und dunkel um mich herum, nur die einzelnen Bilder werden von kleinen Scheinwerfern beleuchtet. Kein einziges Bild, das ich auf den ersten Blick wahrnehme, kenne ich, und doch erscheinen sie mir alle vertraut. Ich gehe dichter an eines heran und überzeuge mich, dass es echt ist. Noch nie habe ich solche leuchtenden Bilder gesehen. Ich drücke auf die erste Taste meines Audioguides und beginne eine wundervolle Reise durch die antike Hirten- und Liebesgeschichte von „Daphnis und Chloe“. Zweiundvierzig Farblithografien hatte Marc Chagall dazu angefertigt. Schritt für Schritt verfolge ich nun den langen Weg von Daphnis und Chloe. Marc Chagall entführt mich in paradiesische Landschaften und grüne Gärten, in denen alles miteinander verschmilzt. Die Farbe als stärkstes Ausdrucksmittel spricht alle meine Sinne an. Das zarte, unschuldige Erwachen der Liebe zwischen dem jungen Paar wird so erlebbar für mich, dass ich es tief in meiner Seele nachempfinden kann. Es fühlt sich an wie ein leuchtend farbiger Traum, der nie zu Ende gehen möge.

Neben dem Bilderzyklus „Daphnis und Chloe“ werden noch viele andere seiner Werke gezeigt. Auch diese Arbeiten habe ich noch nie gesehen. Vor einem großen Bild „Liebespaar mit Nelkenstrauß in Grün“ bleibe ich lange stehen und kann meine Augen nicht mehr davon abwenden. Marc Chagall hat es Jahre vor dem Zyklus gemalt. Das gesamte Bild ist in ein tiefes, sattes Blaugrün getaucht und am nächtlichen Himmel scheint rechts unten im Bild ein weißgelber Sichelmond hervor. Am linken Bildrand steht federleicht ein innig umschlungenes, nacktes Liebespaar in leuchtendem Grün auf einem blauen Hahn, zart und verträumt schauen sie einander in die Augen und genießen den stillen Augenblick ihres nächtlichen Schweigens. Ein weißer Schleier – ein zarter Hauch nur – umhüllt die eng aneinanderschmiegenden Köpfe und unterstreicht die Reinheit und Aufrichtigkeit ihrer Liebe. Welch eine Anmut! Das leuchtende Weiß des Schleiers scheint kein Ende zu nehmen, ich finde es im Schwanzgefieder des blauen Hahns und auf den Blüten der Nelken wieder. Der üppige Nelkenstrauß in einer blauen Vase mit seinen weißen, roten und roséfarbenen Blüten nimmt den größten Teil des Bildes ein und lässt den wohlriechenden Duft dieser zarten Blumen erahnen. Ich spüre die tiefe Sehnsucht des Künstlers nach Vertrauen und Geborgenheit, seine Suche nach dem Paradies auf Erden und seine ungebrochene Liebe als innere Leitlinie eines sinnerfüllten Lebens.

Innerlich aufgewühlt und noch ganz benommen von den leuchtenden Bildern, verlasse ich die dunklen Räume der Kunstausstellung und gehe durch den Stadtpark den weiten Weg zu Fuß nach Hause. Ich möchte gern für mich allein sein und meine Eindrücke in Ruhe ausklingen lassen. Marc Chagalls Seele ist mir so nah und vertraut, dass mir ganz leicht ums Herz wird. Was für eine Sensibilität und Wahrheit sprechen aus seinen poetischen Bildern! Der Künstler, der eine glückliche Kindheit in Witebsk verbrachte, wollte mit seinen außergewöhnlichen Farben und Formen sichtbar machen, was der Mensch mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Er lebte in seinen Bildern einen großen Traum.

Träume können uns heilen. Sie sind unsere Seelennahrung und geben uns inneren Halt. Ich begreife, dass meine tiefe Sehnsucht nach einer besseren Welt und meine Liebe zu den Menschen und der Natur stets treue Begleiter in meinem Leben waren. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das Paradies auf Erden immer wieder aufblühen wird. Dafür möchte ich leben.

Gabriele Schuster

Verborgen

He spoke well who said that graves are the footprints of angels (Henry Wadsworth Longfellow)

Rastplatz an der Bundesstraße – ich steige aus dem Auto. Kein anderer Wagen ist zu sehen und keine Menschenseele weit und breit. Ich lasse den Hund aus dem Wagen springen und wende mich dem Wald zu. Ein ausgetretener Weg leitet uns weg von der Straße in die Tiefe des Waldes. Die Stille, die uns ganz plötzlich umgibt, scheint wie eine Wand zu sein, eine Wand, die uns vom hektischen Leben da draußen trennt. Vogelstimmen verlieren sich in der Weite des Waldes und erklingen gedämpft aus den Wipfeln der hohen Bäume. Es ist ein lichter Buchenwald mit altem Baumbestand, die Bäume so hoch, dass ich den Kopf in den Nacken legen muss, um ihre Wipfel zu sehen. Manche Stämme so dick, dass ich glaube, sie haben schon vor mehr als 300 Jahren hier gestanden. Zartes hellgrünes Laub umgibt sie. Es lässt die Sonnenstrahlen hindurch und taucht die Umgebung in ein helles, zartes, fast unwirkliches Licht. Das Maigrün der Bäume findet sich in den Pflanzen auf dem Waldboden wieder, ein grüner Teppich, umhüllt von einer lichtgrünen Kuppel.

Der Hund eilt voraus, schnüffelt hier und dort, verlässt den Weg und kommt in großen, freudigen Sprüngen wieder zu mir zurück. Ich fühle mich leicht und beschwingt und gehe zügig dahin, bleibe auf dem trockenen Weg, der mal bergauf, mal kurvig geschwungen und dann zwischen dunklen, sumpfigen Tümpeln hindurch führt, um dann wieder in die Helligkeit des Buchenwaldes hinauf zu führen. Irritiert halte ich inne. Vor mir scheint der Wald sich zu verdichten. Dunkelgrüne, düster erscheinende Tannen überragen die Buchen. Ich fühle mich magisch angezogen. Der Weg führt direkt zu dieser Tannengruppe.

Ein rostiges, halb im Waldboden versunkenes Tor unterbricht meinen Weg. Es steht halb offen, aber es gibt keinen Zaun, der die Existenz eines Tores rechtfertigen würde. Ich bleibe auf dem noch erkennbaren Weg und gehe zögernd durch dieses Tor hindurch. Merkwürdigerweise benutzt auch der Hund diesen Durchgang, obwohl er genau so links oder rechts davon hätte vorbeilaufen können. Eine unsichtbare Linie begrenzt diesen Ort.

Der Waldweg führt leicht bergab und ist beidseits von Findlingen gesäumt. Größere Steine scheinen wahllos zwischen den Bäumen zu liegen. Dunkelgrüne Stechpalmenbüsche stehen vereinzelt dazwischen. Zwei riesige Rhododendronbüsche, die über und über mit lila und weißen Blüten überzogen sind, stehen am Ufer eines dunklen Tümpels und neigen sich über die Wasserfläche. Noch nie habe ich so große Rhododendren gesehen. Sie müssen uralt sein. Die hohen dunklen Fichten lassen das Sonnenlicht nur spärlich durch und tauchen die Umgebung in ein leicht dämmriges, verwaschenes Licht. Nur die Blüten des weißen Rhododendronbusches leuchten. „Wie ein Licht in der Finsternis“, dieser Gedanke kommt mir ganz spontan. Ich bleibe an einem großen aufrecht stehenden Stein stehen, ein Stein, der mich überragt und eine fast glatt geschliffene Vorderseite hat. Ich fahre mit der Hand darüber und entferne das lose anliegende Laub. Da ist eine Inschrift eingemeißelt: Quod sumus, hoc eritis. Fuimos quandoque, quod estis.

Ich blicke mich um. Die Steine dort hinten – ob das Grabsteine sind? Der Waldboden ist von einer dicken Laub- und Tannennadelschicht bedeckt, die unter meinen Tritten weich nachgibt und jegliche Geräusche dämpft. Der nächste große Naturstein hat auch eine fast glatt geschliffene Vorderseite, die aber von einer Moosschicht überwuchert ist. Ich versuche das Moos abzureiben und entdecke Schriftzeichen. Mein Blick fällt auf den Stein daneben. Den musste jemand schon bearbeitet und gereinigt haben, denn die Vorderseite des Steines glänzt und die tief eingearbeitete Schrift ist zu lesen: Die Geburts- und Sterbedaten einer Urte Petersen. Ich bin überrascht: Der Todeszeitpunkt ist ja neueren Datums, erst acht Jahre her! Ich gehe weiter zum nächsten Stein, der teilweise im weichen Erdreich versunken, sich schräg nach hinten neigt und sehr verwittert aussieht. Da hatte auch jemand versucht die Vorderseite vom Moos zu befreien. Hinrich Peddersson kann ich entziffern, geboren 1630, gestorben 1692. Der ursprüngliche Familienname erfuhr im Laufe der Jahrhunderte bestimmt eine leichte Veränderung. Er wandelte sich vielleicht von Peddersson über Petersson und Peterson bis hin zu dem heutigen, regional immer noch üblichen Petersen.

Es ist kaum zu glauben: Ich befinde mich auf einem alten Familienfriedhof, dessen Mitglieder über Jahrhunderte hinweg hier begraben wurden. Dabei kann es sich nur um eine alte lokale Bauerndynastie handeln.

Ich wandere von Stein zu Stein, lese die Inschriften, soweit sie noch erkennbar sind, entferne Laub und Tannennadeln, gehe sogar auf die Knie um besser sehen zu können. Manche Steine sind ganz versunken und so überwachsen, dass sie schon nicht mehr als Grabsteine zu erkennen sind.

Während ich immer aufgeregter werde, läuft mein Hund ganz entspannt und schnüffelnd zwischen den Grabsteinen, den Büschen und dem moderigen Tümpel hin und her. Mein Blick fällt auf einen Grabstein, der etwas abseits von den anderen steht. Auch hier sind die Geburtsdaten und die Sterbedaten, aber auch der Geburtsort und Sterbeort vermerkt. Milosevic lese ich. Miro Milosevic? Ich stutze. Das ist doch Jugoslawisch. Unter diesem Stein sind zwei Personen gemeinsam begraben worden. Die zweite Inschrift trägt den der Ehefrau Nele Milosevic, geb. Petersen. Ganz jung war der Mann gestorben und seine Frau nur einen Monat später. Ein Jugoslawe, der auf einem norddeutschen Familienfriedhof begraben liegt? War dies vielleicht eine leidenschaftliche Liebe gewesen, die tragisch endete? Ich gehe ein paar Schritte weiter nach unten und setze mich auf die schmale Holzbank, die am Rande des kleinen Teiches steht. Stille umgibt mich. Nur vereinzelt und weit entfernt erklingt der Gesang eines Vogels aus den Höhen der Baumwipfel. Ich sitze einfach nur so da, blicke auf die dunkle Wasseroberfläche. Ab und zu steigen ein paar Luftblasen auf, lautlos, so wie alles hier. Ein beklemmendes Gefühl beschleicht mich. Wie tief mag dieser undurchsichtige Tümpel sein? Was könnte auf seinem Grund verborgen sein? Die Zweige der Rhododendronbüsche neigen sich weit darüber, so, als wollten sie etwas beschützen und bewahren. Nun senken sich Nebelschwaden auf das Wasser und breiten sich über das Ufer hinweg aus. Mich fröstelt.

Das Schluchzen einer Frau durchdringt die Stille. Ich erschrecke mich und blicke auf. Die Frau steht vor dem großen Stein mit der lateinischen Aufschrift und hält die Hände vor das Gesicht. Tränen perlen über ihre Wagen und ihre Schultern beben. Das trockene Laub raschelt, hinter dem Stein tritt ein Mann hervor und schlingt die Arme um diesen bebenden Frauenkörper. Er drückt sein Gesicht in das goldblonde Haar, das im Nacken locker mit einer dunkelblauen Samtschleife zusammengebunden ist. Sie trägt ein gleichfarbiges Sommerkleid mit bunten Streublumen, welches seltsamer Weise wie nass an ihrem Körper klebt und eine leicht vorgewölbte Rundung ihres Bauches erkennen lässt. Die junge Frau ist schwanger. Aber wieso trägt sie jetzt im Frühling ein dünnes Sommerkleid und wieso ist sie so durchnässt?

Mir dämmert, dass dies ein Trugbild sein muss und in Wirklichkeit gar nicht real existent. Ich schließe für einen Moment die Augen, aber die Gestalten verschwinden nicht, und meine Neugierde lässt mich den Atem anhalten. Ich wage nicht mich zu bewegen. Auch der Hund neben mir liegt regungslos, so als würde er dasselbe wahrnehmen wie ich.

„Weißt du noch, Miro, mein Liebster, wie ich dich zum ersten Mal richtig gesehen habe? Wirklich richtig gesehen habe?“, flüstert sie und ihre Gedanken scheinen in die Vergangenheit zu schweifen.

Es war im Frühsommer 1944. Neles Brüder waren beide an der Ostfront. Von Hauke, dem jüngeren, hatten sie schon lange kein Lebenszeichen mehr bekommen. Sie befürchteten das Schlimmste. Thorsten, der ältere, lag verletzt in einem Lazarett an der russischen Front. Neles Vater wäre aus Überzeugung gerne mit in den Krieg gezogen, aber eine alte Verletzung durch einen Reitunfall hatte ihn wehruntauglich gemacht. Und das war gut so, denn die Frauen, Neles Mutter und ihre jüngere Schwester, hätten den großen Hof nicht alleine bewirtschaften können. Es gab keine Landarbeiter mehr. Nahezu alle Männer, auch die alten und die noch ganz jungen, waren eingezogen worden. Die Frauen aus dem Dorf halfen im Stall und auf den Feldern aus, aber sie konnten die Arbeit nicht schaffen. Das Getreide musste gesät werden, später die Futterrüben gehackt und das erste Heu gemäht werden. Obwohl die Feldarbeit üblicher Weise nicht zu ihren Aufgaben gehörte, denn beide Schwestern gingen auf das Gymnasium in der nahen Stadt, mussten sie mithelfen. Nele hatte überraschender Weise Freude daran und die Arbeit an der frischen Luft hatte ihre Haut sanft gebräunt. Die Muskeln ihrer Arme waren fest und sie konnte durchaus mit dem Arbeitstempo der Mägde mithalten. Trotzdem, die Arbeit war nicht zu schaffen.

Eines Tages kam die freudige Nachricht, dass man ihrem Hof Kriegsgefangene als landwirtschaftliche Helfer zugeteilt hatte. Das Wort „Zwangsarbeiter“ vermied man. Vormittags hielt ein Lastwagen vor dem Haus, aus dem vier magere Männer ausstiegen.

„Zwei Polen und zwei Jugoslawen“, sagte Neles Vater abfällig, „aber egal, wir brauchen sie. Wichtig ist, dass sie gesund genug sind um zu arbeiten.“

Nele, ihre Mutter und die Köchin gingen mit den Männern um das Wohnhaus herum zu dem alten Hofgebäude, welches an dessen Rückseite lag. Dabei handelte es sich um ein großes langgestrecktes Zweiständerhaus mit einem Dach aus Reet. Von der Diele mit ihrem gestampften Lehmboden gingen vorne die Zimmer und hinten die Stallungen ab und der gesamte Dachboden diente der Lagerung von Heu und Stroh.

Neles Familie war eine wohlhabende Bauernfamilie, und als es nicht mehr zeitgemäß war, dass man mit seinem Vieh unter demselben Dach wohnte, ließ Neles Großvater ein schönes, repräsentatives Haus bauen, das durch eine von vier Säulen eingerahmten und mit Schnitzereien verzierten Haustür betreten wurde, ein Haus mit genügend Zimmern für die Familie und mit einer großen, im hinteren Bereich liegenden Küche für die saisonalen Landarbeiter und das ständige Personal. Im alten Hof war nun Platz genug für das Vieh und für die Unterbringung der Landarbeiter. Auf der Tenne stand das neueste Traktor-Modell von Deutz und ein Mähdrescher. Für die Kriegsgefangenen gab es dort also genug Platz, denn die Männer, die sonst hier wohnten, waren alle im Krieg. Das Essen sollten sie sich in der Küche abholen, denn die Familie Petersen wollte mit diesen fremden Männern nicht gemeinsam an einem Tisch essen.

Petersens hatten wirklich Glück mit den Kriegsgefangenen, die ihnen zugeteilt waren. Die Arbeiten auf dem Hof gingen gut voran. Die Männer arbeiteten auf den Feldern. Die Rüben mussten gehackt werden. Die erste Heuernte stand bevor. Nele brauchte sich nur noch um die Buchführung zu kümmern und mit ihrer Schwester und der Mutter den Garten bewirtschaften. Erfreut bemerkten sie, dass einer der Männer, der Blonde, der aus Jugoslawien stammte, sich ganz offensichtlich in der Landwirtschaft gut auskannte. Er brauchte weder Anweisungen, was auf den Feldern zu tun war, noch wie die Arbeit zu verrichten war, und das Stromaggregat und die Melkmaschine brachte er wieder in Gang, als sie ausgesetzt hatten. Man achtete ihn.

Es war Mittagszeit. Die Sonne brannte vom Himmel. Auf den zum Hof gehörenden Wiesen wurde das gut durch getrocknete Heu gebündelt, um es auf die Wagen zu laden. Trotz der fortschreitenden Modernisierung der Landwirtschaft, hatte Neles Vater die beiden Schleswiger Kaltblutpferde behalten, die nun vor den alten großen Heuwagen gespannt werden konnten. Nele spannte ihre beiden leichten Holsteiner vor die Kutsche und brachte Mittagessen und Getränke zu den Wiesen. Als die Landarbeiter sie kommen sahen, legten sie die Forken nieder und begaben sich in den Schatten des schon hoch beladenen Heuwagens. Die Männer trugen am Oberkörper nur noch Unterhemden, die vollkommen vom Schweiß durchnässt waren und am Körper klebten. Der jüngere der beiden Jugoslawen strich sich die blonden Locken aus der Stirn und lachte Nele an. Von weitem hätte man ihn für einen Dänen halten können, aber als seine Augen die von Nele fanden, bemerkte sie, dass diese Augen einen dunklen warmen Braunton hatten. Sie bemerkte, dass sie errötete und ärgerte sich. Rasch sah sie weg und befahl ihm in einem etwas barschen Ton, die Essenskörbe von der Kutsche zu heben. Der junge Mann lächelte immer noch, machte eine leichte Verbeugung vor dem Mädchen: „Miro“ und nahm beide Körbe gleichzeitig vom Wagen. Neles Blicke fielen auf seine braunen, kräftigen Arme. Immer wieder sah sie verstohlen zu ihm hinüber.

Am Abend stand sie am Fenster und lauschte auf die Geräusche, die vom alten Hofgebäude kamen. Die Männer saßen vorm Haus. Es war eine bunt zusammengewürfelte Gruppe: die Kriegsgefangenen, die alten Männer aus dem Dorf, die noch leichte Arbeiten auf dem Hof leisten konnten und die Mägde. Der alte Heiner hatte sein Akkordeon mitgebracht und es wurde gelacht, in verschiedenen Sprachen erzählt und schließlich gesungen. Musik geht immer, in allen Sprachen. Die Polen sangen schwermütige Lieder, die Jugoslawen ein deftiges Trinklied und dann ertönte die brüchige Stimme von Heiner mit „dat du min Leevsten büst“. Nele fühlte sich seltsam angezogen, und schließlich beschloss sie, sich zu der Gruppe zu gesellen, einfach nur so, weil es so ein schöner Frühsommerabend war. Als Nele näher kam, sahen die Anwesenden sie kurz erstaunt an. Miros Augen blitzten und die lustige Antje, die auf einem Strohballen saß, rutschte zur Seite und bot Nele sogleich einen Platz an. Es war, als gehöre sie dazu.