Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

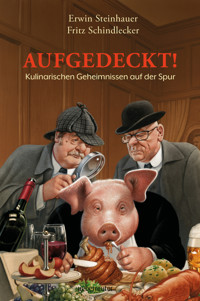

Würden Sie für ein Veggie-Linsengericht auf Ihr Erbe verzichten – wie der alttestamentarische Esau? Wollen Sie endlich wissen, – für wen das Carpaccio erfunden wurde oder – welches mehrgängige Menü der letzte österreichische Thronfolger wegen eines Butterbrotes versäumte? Mit den Bestsellern "Wir sind super!" und "Fröhliche Weihnachterl" haben die beiden Austrologen Erwin Steinhauer und Fritz Schindlecker heimische Seelenlandschaften erkundet. In ihrem neuen Buch "Aufgedeckt!" geht es um das leibliche Wohl – um "Trinkgenuss und Tafelfreuden". In witzigen Kurzgeschichten lässt das zu Gastrologen mutierte Autoren-Duo Jahrhunderte der Ess- und Trinkkultur Revue passieren. Dabei wird der literarische Spaß durch praxisnahe Kochrezepte ergänzt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch

Die Gastro-Detektive Erwin Steinhauer und Fritz Schindlecker enthüllen in amüsanten Geschichten alles, was Veganer und Fleischtiger über ihre Lieblingsspeisen immer schon wissen wollten und beantworten spannende Fragen wie:

• Warum versäumte Thronfolger Franz Ferdinand wegen eines Butterbrotes seinen Tafelspitz?

• Für welche Linsensuppe lohnt es sich, das Recht des Erstgeborenen aufzugeben, so wie dies der biblische Jakob tat?

• Was hat Franz Kafka mit einer Bratwurst zu tun?

• Und warum hat der Laie beim Rind immer so große Probleme, das „Hintere Ausgelöste“ zu finden?

Mit 49 Rezepten zum Nachkochen.

Inhalt

GESCHICHTEN

Vorwort

Aktuelle kulinarische Trends

Grillen im Schnitzelland

Vegetarier aller Länder, vereinigt euch!

Molekularküche

Schluss mit dem Bio-Blödsinn

From Nose to Tail – von vorn bis hinten

Nach Promis benannte Genüsse

Die Filets der Gegner des Monsieur Bonaparte

Bella Venezia oder: Bar jeder Innovation

Die Küchenkompositionen des Opern-Tycoons

Die Suppe der Lady

Bismarck ist kein Russe

Die Lehrbuben-Torte

Mystisches und Historisches

Das Linsengericht

Das verwilderte Zicklein

Ein Festschmaus für den Flohbeutel

Butterbrot und Tafelspitz

Original oder Fälschung?

Multi-Kulti-Imbissstand

Droht die Dönerisierung des Abendlandes?

Ein Fleischlaberl aus God’s Own Country

Am End geht’s immer um die Wurscht!

Statt eines Nachworts: Briefe unserer Leserinnen und Leser

GEDICHTE

Sonett auf den gedünsteten Wadschunken

Von die Japana und von die Kagrana

Das Pilzgericht

Kerngesund

Frühlingserwachen

Gegen die Dunkelheit

Mackies Messer

Schweindi ohne Beindi im Reindi

Gansheitliches

REZEPTE

Rumpsteak „Sous-vide“

Kleine Rindersteak-Kunde

Guacamole

Tsatsiki

Cocktailsauce ’57th Chevy

Peperonata

Paradeisersalat

Vegane Kürbissuppe

Veganes Erdäpfelgulasch

Melonencocktail mit Vanille-Eis

Spargel-Espuma

Gebratener Lachs

Wasabi-Espuma

Thunfischtartar mit roten Linsen

Essiggurken-Espuma

Rindfleischsalat

Fischstäbchen „Fluch der Karibik 2“

Gedünstete Schweinsbackerln

Linsen mit Speck

Semmelknödel

Lammhals knusprig gebraten

Kalbsnieren in Chardonnay

Ochsenschlepp in Rotwein

Filet Wellington (Old-School-Style)

Carpaccio (Old-School-Style)

Risotto alla Rossini

Falsche Schildkrötensuppe

Bismarckheringssalat

Sachertorte nach Carla Sacher

Morgenländische Linsensuppe

Ziegenkitzbraten Waidmannsart

Gebratene Kalbsstelzen

Grießnockerlsuppe

Gekochtes Schulterscherzel

Erdäpfelschmarren

Semmelkren

Rahmkohlrabi

Terlaner Weinsuppe

Wiener Saftgulasch

Suppe nach Kärntner Art

Gebackener Waldviertler Karpfen

Erdäpfelsalat

Besoffener Kapuziner aus Oberösterreich

Salzburger Bosna

Montafoner Käsesuppe

Steirisches Wurzelfleisch

Burgenländisches Wein-Chaudeau mit Schneenockerln

Croque Monsieur

Kefta im Pitabrot

Wiener Kalbsbutterschnitzel

Blutwurst mit Sauerkraut und Erdäpfelschmarren

VORWORT

Liebe hochgebildete Leserin, lieber charmanter Leser!

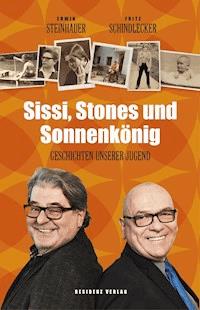

Wir sagen es offen, klar und unumwunden: Da sind wir wieder! Erinnern Sie sich noch? Vor nicht allzu langer Zeit legten wir als zertifizierte Psycho-Austrologen das Werk „Wir sind super!“ vor; Untertitel: „Die österreichische Psycherl-Analyse“. Es erlebte letztjährig eine fulminant aufgenommene Neuauflage unter dem originellen Titel „Wir sind super 2“.

Mit „Fröhliche Wei(h)nachterl – eine schöne Bescherung“ haben wir mit Freud und Freude die Seelenanalyse unserer christlich-sozialdemokratisch-deutschnational geprägten „Volksfamilie“ erfolgreich fortgesetzt. Ihre Aufmerksamkeit und Ihre begeisterten Reaktionen waren uns willkommener Lohn für die entbehrungsreichen Recherchen in den dunkelsten Gängen des Internets.

Aber irgendwann packt nach Jahren der Askese jeden noch so forschungszielorientierten Seelenanalytiker der Hunger. Die logische Folge war, dass wir beide miteinander essen gingen. Der eine aß Leberknödelsuppe und Beuschel mit Knödel, der andere zuerst gefüllte Röllchen vom Alpenlachs und danach einen kaltgedämpften Wels mit Selleriepüree und Wasabi-Espuma.

Bei diesem Abendessen überfiel uns eine Idee.

Jahrelang hatten wir uns um die österreichische Seele gekümmert – nun forderte das Leibliche sein Recht.

„Essen und Trinken hält Leib und Seel z’amm!“ So sagt man bei uns daham. Und was sagt dazu der Islam? Wir wissen es nicht. Es ist uns aber auch ziemlich egal.

Liebe geistreiche Leserin, lieber bezaubernder Leser! Ohne jeden Zweifel haben auch Sie sich schon oft gefragt, was die Molekularküche ist, was der ISI-Schlagobers-Apparat von der Mama damit zu tun hat und warum man Fleischtiger vor dem schrecklichen „Veggie-Burger“ durch Verordnungen schützen muss.

Sicher interessiert Sie auch, warum Carpaccio, Bosna und Chateaubriand so heißen, wie sie heißen.

Eines dieser Rätsel lösen wir gleich.

Die „Kardinalschnitte“ heißt so, weil sie 1967 anlässlich der Priesterweihe des nicaraguanischen linkskatholischen Priesters und Dichters Ernesto Cardenal entwickelt wurde. Und zwar von dem aus Wels stammenden Zuckerbäcker und trotzkistischen Ex-Ministranten Wendelin Möst.

Nein. Das ist natürlich kompletter Unsinn.

Die Kardinalschnitte ist eine Kreation der k.u.k. Hofzuckerbäckerei L. Heiner zu Wien. Anlass dafür war der Katholikentag 1933, der keinerlei linkskatholische Tendenzen zuließ.

Darüber hinaus werden Sie Antworten auf eine Fülle weiterer brennender Fragen finden. Einige davon seien vorweggenommen:

•Warum versäumte Thronfolger Franz Ferdinand wegen eines Butterbrotes seinen Tafelspitz?

•Für welche Linsensuppe lohnt es sich, das Recht des Erstgeborenen aufzugeben, so wie dies der biblische Jakob tat?

•Was hat Franz Kafka mit einer Bratwurst zu tun?

•Und warum hat der Laie beim Rind immer so große Probleme, das „Hintere Ausgelöste“ zu finden?

Auch hier nehmen wir die hintergründige Antwort schon im Vorwort vorweg: Das „Hintere Ausgelöste“ findet sich im „Vorderviertel“ des Rindes. Wer sich im „Hinterviertel“ allerdings auf die Suche nach dem „Vorderen Ausgelösten“ macht, wird feststellen müssen, dass es ein solches nicht gibt.

Sie merken es schon – wir haben uns für dieses Buch ein wenig verändert: von Austrologie-Experten in Gastrologie-Detektive. Und als solche wandeln wir auf den Spuren des großen Sherlock Holmes und seines treuen Assistenten Dr. Watson. Immer unserem Wahlspruch folgend:

„Kein Küchengeheimnis ist so gut versteckt, dass wir es nicht aufspüren und gegebenenfalls auch verspeisen könnten!“ Natürlich nur, wenn’s schmeckt.

Insgesamt hoffen wir, ein informatives und gelegentlich auch zum Schmunzeln anregendes Buch geschrieben zu haben. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass unser ursprünglicher Plan, uns neben dem Essen auch noch mit dem Trinken zu beschäftigen, gescheitert ist. Eine Erforschung der Vielfalt potenzieller Essensbegleiter von Almdudler bis Châteauneuf-du-Pape hätte den Rahmen dieses Buches gesprengt und unser sensibles Verdauungssystem wohl über Gebühr belastet. Wir ziehen allerdings in Erwägung, ein diesbezügliches Nachfolgewerk zu verfassen, worin wir uns mit Weinen, Bieren und Kracherln auseinanderzusetzen gedenken.

Im vorliegenden Buch bieten wir aber zwei unangekündigte Extra-Bonusse an – übrigens keine „Boni“, da es kein lateinisches Substantiv „bonus“ gibt, von dem eine Mehrzahl abgeleitet werden könnte. Und somit „Boni“ nur eine pseudolateinische Konstruktion aufgeblasener Journalisten ist, um eine nicht vorhandene humanistische Bildung vorzugaukeln.

Unsere Bonusse für Sie, liebe hochgebildete Leserin, und auch für Sie, lieber charmanter Leser, sind:

a) neun Gedichte, die, im Stile großer Vorbilder geschrieben, Ihre lyrische Saite zum Erklingen bringen sollen, und

b) 49 Rezepte, die engagierte Kochlaien, so wie wir beide das sind, zum Nachkochen einladen wollen.

Und so wünschen wir Ihnen am Schluss des Anfangs viel Spaß beim Lesen und gutes Gelingen beim Nachkochen.

Sonett auf den gedünsteten Wadschunken

Oft hörte man den Dichtermund lobpreisen

die Hummer, Austern, Lachs und Loup de Mer.

Der Karl May mag Bärentatzen sehr.

Für Hemingway sind Steaks die Götterspeisen.

Auch wir sind Freunde edelster Gerichte

wie Coq au Vin, Sashimi, Schnepfendreck,

Carpaccio, Trüffeln, Mangalitza-Speck –

doch schrieben wir darüber nie Gedichte.

Nur dich, o Gulasch, wollen wir besingen!

Du Wadschunken, vom Zwiebelsaft umspült!

Dein paprizierter Hymnus muss erklingen:

Selbst jene, die im Herzen unterkühlt,

kann deine Schärfe schnell zum Singen bringen.

Man fühlt sich gut, wenn man sich feurig fühlt!

Wir freuen uns, dass wir das „Sonett auf das Sankt Pöltener Land“ von einer unserer Heimat großen Töchter, Paula von Preradović (1887–1951), entdeckt haben.

Es hat uns in zweierlei Hinsicht Mut gemacht: Zum einen, indem es uns zu dem Wagnis motivierte, uns auch in dieser doch recht komplexen, strengen Form zu versuchen. Zum anderen gelangten wir dadurch zur Erkenntnis, dass man getrost auf so etwas scheinbar Banales wie das Gulasch ein Sonett schreiben kann, wenn ein solches sogar dem landschaftlich nicht rasend betörenden Umland Sankt Pöltens gewidmet wurde.

AKTUELLE KULINARISCHE TRENDS

Genieße mäßig Füll und Segen,Vernunft sei überall zugegen,wo Leben sich des Lebens freut.

Dann ist Vergangenheit beständig,das Künftige voraus lebendig,der Augenblick ist Ewigkeit.

Johann Wolfgang von GOETHE

Deutscher Dichter

1749−1832

Eigentlich ist das beruhigend.

Es gibt heutzutage keine eindeutige und damit allgemein verbindliche Speisenideologie. Um Gottes willen! Mangelt es uns womöglich an einer abendländischen Ess-Leitkultur? Im Bekleidungsbereich gibt es eine solche ja schon seit geraumer Zeit. Denken wir nur an das allgemein bekannte Vermummungsverbot. Dessen Einführung wird bis heute immer wieder mit der bei uns herrschenden christlichen Leitkultur argumentiert, was uns beiden – Erwin und Fritz – befremdlich erscheint.

Denn als wir zwei Halbwüchsige waren und noch mit „Erschi“ und „Fritzi“ angesprochen wurden, da gab es absolut kein Vermummungsverbot. Aber es gab ein streng sanktioniertes Entblößungsverbot! Sogar noch Anfang der 1970er-Jahre mussten Damen, die im Absdorfer oder Stockerauer Freibad oben ohne angetroffen wurden, damit rechnen, von einem mit Amtskappel teilvermummten Aufsichtsorgan ein Strafmandat zu erhalten. Heute hingegen ist es so, dass Kopftuchträgerinnen im Burkini dort von einem undercover agierenden, schnürltangatragenden, ältlichen Polizisten angehalten werden, um einen Straf-Obolus für ihre Verhüllung zu entrichten.

Beide Verbote, sowohl jenes die Entblößung als auch das die Vermummung betreffende, wurden und werden mit den unerschütterlichen Grundsätzen unserer „Leitkultur“ gerechtfertigt.

Wie schon oben festgestellt: Gottlob gibt es beim Essen keine allgemein verbindlichen Leitkultur-Vorgaben. Deshalb kann sich auch der Zeitgeist nicht in einer, sondern in höchst unterschiedlichen Modeströmungen äußern.

Wahrscheinlich gab es in Europa noch nie so viele Veganer und Vegetarierinnen, noch nie so viele Steak-Fanatiker und Grill-Freaks, noch nie so viele Bio-Puristen, noch nie so viele Chemie-Food-Junkies und noch nie so viele Hausmannskost-Nostalgiker wie heute.

Diese Liste von Anhängern unterschiedlicher Ernährungs-, Selbstkasteiungs- und Genussstrategien könnte man beliebig weiter fortsetzen.

Einen Teil davon, die quantitativ wichtigsten Trends, wie wir glauben, wollen wir im ersten Kapitel dieses Buches behandeln. ALLE können wir natürlich nicht besprechen — sonst würde uns die Luft ausgehen.

„Luft ausgehen“ ist ein schönes Stichwort. Denn wenn die Luft weg ist, entsteht ein Vakuum. Und damit sind wir schon bei einer seit Längerem bekannten, aber erst in jüngerer Zeit weite Kreise ziehenden Zubereitungsform für Fisch, Fleisch und Gemüse – der sogenannten „Sous-vide“-Methode. Sie ist eine Variante der Niedertemperatur-Garung.

„Sous-vide“ heißt übersetzt „unter Vakuum“.

Wie das funktioniert, wollen wir kurz, prägnant und an einem einfachen Beispiel demonstrieren: an einem Rumpsteak.

Die Gemüsefraktion möge uns dies verzeihen – und keine Sorge! Auch Karotten, Zucchini, Karfiol etc. lassen sich auf ähnliche Art garen. Im Internet finden sich produktorientierte Temperatur- und Garungsdauer-Listen in Hülle und Fülle.

Was brauchen wir für die Sous-vide-Garung? Zuerst einmal einen „Vakuumierer“. Mit einem solchen Gerät wird das Garungsgut in eine hitzebeständige Folie eingeschweißt, wobei dabei gleichzeitig die gesamte Luft abgesaugt wird. Das zweite benötigte technische Gerät ist ein „Sous-vide-Garer“. Er wird mit Wasser gefüllt, dessen Temperatur man präzise einstellen kann. Wer sich für die ersten Kochversuche diese teure Anschaffung ersparen will, der kann sich mit einer ungewöhnlichen, aber durchaus erfolgversprechenden Alternativlösung behelfen. Als Sherlock Holmes und Dr. Watson auf dem Gebiet des Kochens und der Küchengerätebeschaffung haben wir herausgefunden, dass Sous-vide-Garung auch im Geschirrspüler möglich ist.

Die für unser Fleisch von der Crème de la Crème der internationalen Kochgötter empfohlenen 56° sind damit zwar nicht einzustellen. Mit dem 65°-Programm, das der Geschirrspüler anbietet, lassen sich unserer Erfahrung nach aber ähnlich gute Erfolge erzielen.

Nun aber zu unserem ersten Rezept.

Rumpsteak „Sous-vide“

Zutaten:

4 Beiriedschnitten zu je circa 180 g

4 Rosmarinzweige

Olivenöl extra vergine

Erdnussöl

Salz

Pfeffer

Die Beiriedschnitten mit dem Olivenöl beidseitig einreiben und jede einzeln, mit einem Rosmarinzweig belegt, vakuumieren, also in Folie einschweißen.

Den Sous-vide-Garer auf 56° einstellen. Sobald er diese Temperatur erreicht hat, die Steaks hineinlegen und circa 35 Minuten garen. Mit dem 65°-Programm im Geschirrspüler sollten 25 Minuten reichen – zehn Minuten mehr würden aber vermutlich auch keine Tragödie auslösen.

Dann das Fleisch aus der Folie nehmen und die Rosmarinnadeln entfernen. Jedes Steak sorgfältig trockentupfen, dann mit hochhitzebeständigem Erdnussöl einreiben und in einer sehr heißen Pfanne oder auf dem Holzkohlengrill noch etwa eineinhalb Minuten auf jeder Seite grillen.

Rumpsteaks vom Feuer nehmen, salzen, pfeffern und servieren.

Grillen im Schnitzelland

The best way to get husbands to barbecue something is to suggest,that perhaps they are too old to do it.

Die beste Möglichkeit, Ehemänner dazu zu bewegen,etwas zu grillen, ist, ihnen anzudeuten,dass sie möglicherweise zu alt dafür sind.

Shirley MACLAINE

US-amerikanische Schauspielerin undOSCAR-Preisträgeringeb. 1934

Wir geben es zu, wir beide haben das früher auch gemacht. Natürlich unabhängig voneinander – in der beginnenden Post-doleszenz, für unsere Kinder, als sie noch klein waren. Ja, und eigentlich auch schon vorher, in unserer Jugend. Damals, bei Gartenfesten, wo wir gelegentlich illegale Berauschungsmittel ausprobierten, aber auch wirklich gefährliche wie etwa Ribiselwein aus Königstetten − damals haben wir auch gegrillt.

Aber wirkliche Meister in dieser Disziplin waren wir beide, Erwin und Fritz, nie.

Jugendsünden

Wenn man sich gedanklich um fünfzig Jahre zurückversetzt, können da schon schemenhaft erschreckende Erinnerungsbilder aus der Jugend auftauchen: kohlrabenschwarze Stöcklein, die einen strengen Duft von glühender Emmentaler-Lava und verbranntem Speck verströmen. Sie werden als gegrillte „Berner Würstel“ mit kräftigen Schlucken sommerwarmem „Schwechater“ Biers dem Organismus einverleibt, der sich dagegen heftig zur Wehr setzt. Dazu brüllt zur Freude aller anwesenden langhaarigen Knaben der gute Steve Marriot, der damals gerade von den „Small Faces“ zu „Humble Pie“ gewechselt war, sein „Stone Cold Fever“ in den Äther. Steve tut das nicht lange. Die anwesende Girlie-Fraktion nimmt die Platte vom Teller.

Und wenige Sekunden später erzählt uns zum Leidwesen aller anwesenden Buben der kanadische Barde Leonard Cohen zum x-ten Mal, dass eine halb verrückte Suzanne uns zu ihrem flussnahen Unterschlupf mitnehmen will, um uns dortselbst mit chinesischen Orangen und Tee zu füttern.

Dann schon lieber halb verbrannte Berner mit „Schwechater“, denkt wohl jeder einzelne der männlichen Teens leise bei sich und zündet sich zur Nervenberuhigung eine „Hobby Filter“ an.

Kugelgrillen auf den Balkonen

In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren kam dann der legendenumwobene Kugelgrill aus den USA auch bei uns stark in Mode. In der unteren Hälfte der Kugel kann man verschiedene Grillzonen einrichten. Dann legt man den halbkugelförmigen Deckel darauf. Dies soll die heiße Luft drinnen so zum Zirkulieren bringen, dass es eine wahre Freude ist – so oder fast so ähnlich funktioniert die Sache angeblich.

Jedenfalls: Wer eine Kochlehre oder ein Doktorstudium der Physik abgeschlossen hat – empfohlen wird beides! –, der kann innerhalb dieser kugeligen Einrichtung sogar Truthähne „außen knusprig und innen saftig“ zubereiten.

Erwin und Fritz schafften das nie.

Aber dank des Holzkohlenanzünd-Kamins gelang es immerhin, ohne schwere Verbrennungen zu einem Kohlenfeuerchen zu kommen. Und den Kindern haben die Lamm- und Schweinskoteletts meist ganz gut geschmeckt, gelegentlich sogar die Forellen.

Aber von einer allgemeinen Grill-Mania konnte man damals nichts bemerken – es wurde nur so ein bisschen herumgegrillt. Junge Väter taten das gelegentlich, wie schon gesagt. Und in Schrebergärten grillte auch der eine oder andere gereifte Herr für die Nachbarn; meist Käsekrainer und dicke Schweinsbratwürste, zu denen man als Sättigungsbeilage kalten Kümmelbraten auf Schwarzbrot verzehrte. Dabei trug der Gastgeber im Regelfall über der kurzen „Eduscho“-Hose und dem ärmellosen Athleten-Leiberl eine hässliche, hellblaue, aus einem Piefke-Versandhaus stammende Schürze mit der in Gelb gehaltenen Aufschrift „Heute kocht Vati!“.

Hip war Grillen damals also überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil!

Die Gereifteren unter uns werden sich noch an einen gewichtigen Vorwurf erinnern, den man Anfang der 1990er in Wien und Umgebung den neu zugezogenen türkischen Gastarbeitern und ihren Familien machte:

„Die tun überall grillen! Sogar am eigenen Balkon!“

Die Gegenfrage, ob man es denn besser fände, wenn die Türken auf fremden Balkonen grillten, blieb im Regelfall unbeantwortet oder wurde mit der rhetorischen Frage quittiert: „Wüllst a Watschen?“

Grillen war, wie gesagt, nicht hip, aber auch nicht völlig out. Etwa bei Siedlungs-, Gassen- und Grätzl-Festen brachte man sein Schopfsteak mit oder auch das Lammkotelett und warf beides auf einen bereits vorbereiteten, glühend heißen Grillrost. Was die optimale Garzeit betrifft, ließ man sich von einem der wenigen anwesenden routinierten „Heute-kocht-Vati!“-Experten beraten.

Im 7. und 8. Wiener Gemeindebezirk, wo damals die Siedlungskolonie „Bobonien“ gerade im Entstehen begriffen war, wurde statt Schopf und Kotelett bereits gerne Veganes gegrillt – beispielsweise junge Maiskolben und zarte Zucchiniblüten. Erstere sollen häufig nach vollbrachter Grillaktion ähnlich ausgesehen haben wie die Berner Würstel unserer Jugend, die Zucchiniblüten hingegen verbrannten unverzüglich rückstandfrei.

Denn Bobos und andere Intellektuelle konzentrierten sich, sofern sie Hobbyköche waren, in jenen Tagen nicht auf die Grillkunst, sondern auf das Sautieren im Sinne von Bocuse, auf die Fusionsrezepte des blutjungen Jamie Oliver oder auf flottes Wok-Pfannenrühren.

BBQ-Wahn und Grill-Manie

Heutzutage ist das, jedenfalls im Sommer, völlig anders. Quer durch alle Schichten wird da in ganz Österreich emsig gegrillt und barbecued. Jede Supermarktkette bietet ab April unter eigenem BBQ-Label marinierte und nichtmarinierte Kalbs-, Rinder-, Lamm- und Schweinesteaks aller Art an, weiters Hendlteile, Spareribs und die üppige Vielfalt grillbarer Wurstwaren.

Ganze Heerscharen von Barbecue-Staats-, Europa- und Weltmeistern geben in Broschüren, Büchern, Blogs und auf YouTube höchst widersprüchlich darüber Auskunft, wie man das „ultimative Steak“ grillt.

Allein schon die Beantwortung von Schlüsselfragen wie vorher salzen, nachher pfeffern, vorher pfeffern, nachher salzen, beides vorher, beides nachher spaltet die Expertenschar in mehrere Fraktionen. Diese teilen sich weiter in die Verfechter der Extrem-Starthitze, die Anhänger eines sanften Grillens bei moderateren Temperaturen sowie die leidenschaftlichen Zweizonenhitze-Befürworter und jene Pragmatiker, die sagen:

„Ach was, ich lass mein Ribeye in der Alufolie rasten. Da gart es auch nach. Und zwar von rare auf medium rare, so, wie ich es gerne habe und meine Frau auch.“

Die Exponenten dieser unterschiedlichen Zubereitungsideologien gebärden sich ähnlich wie Sektenführer, die sich im Besitz der alleinig zum Heile führenden Wahrheit wissen. Oder anders formuliert: Jeder Grillpapst hat mindestens 32 Gegenpäpste, in jüngerer Zeit auch die eine oder andere Gegenpäpstin.

Trotzdem muss man sagen – und als notorische Anhänger der Frauenemanzipation tun wir dies ungern: Grillen ist nach wie vor in all seinen Spielarten reine Männersache. Dies mag unter anderem daran liegen, dass die meisten „Barbecue Facilities“, zumal jene der gehobenen Preisklasse, im Design eher an Harley-Davidsons oder Moto Guzzis erinnern als an die wackeligen Blechkisten unserer Jugendzeit.

Sämtliche Baumärkte, Werkzeugtandler und Internetversand-Einrichtungen bieten selbstverständlich ein riesiges Spektrum einschlägiger Hardware an. Es reicht vom Einmal-benutz-und-wegwerf-Grill um 2,99 Euro bis zu den absoluten Luxusgeräten so um die 1500 Euro.

Da gibt es klassische Kugelgrills, Smoker und extreme Oberhitze-Grills, die das Fleischstück auf 700 Grad erhitzen; darüber hinaus unterscheidet man Holzkohlen-, Gas-, Elektro- und Lavasteingeräte und solche, die mehrere Komponenten in sich vereinen.

Jüngeren Statistiken zufolge verfügen in Österreich 70 Prozent aller Haushalte über zumindest ein Grillgerät. Da aber nicht 70 Prozent über einen eigenen Garten verfügen, stellen sich inzwischen viele wertkonservative heimische Abendländer bange Fragen:

„Ist es wirklich schon so weit gekommen?! Tun inzwischen viele Österreicher das, was vor dreißig Jahren nur die Türken taten – nämlich auf dem Balkon grillen?! Hat der wackere Basti die Balkanroute zu spät geschlossen?! Ist die Islamisierung bereits so weit fortgeschritten??!!“

Keine Angst, nein! Wir können Entwarnung geben.

Laut Zahlen der Statistik Austria, in die wir Einblick nehmen konnten, ist der durchschnittliche Schweinefleischverbrauch in den letzten Jahren mehr als doppelt so hoch gewesen wie Kalb- und Rindfleischverbrauch zusammen. Der heimische Lammfleischkonsum scheint so gering zu sein, dass wir dazu keine statistischen Daten finden konnten.

Fazit: Herr und Frau Österreicher mögen auf Balkonen grillen – ihr Grillgut ist aber überwiegend von schweinischer Herkunft und somit leitkulturkonform.

Gott sei Dank!

Kobe-Rind und Bison-Burger

In den Kreisen der sich selbst als solche sehenden Bildungs- und Kulturelite ist das anders. Hier grillt zwar auch Vati. Der ist aber kein Tischlermasta, Elektrikermasta oder Schlossermast a, sondern ein Master. Ein Master (FH) zum Beispiel oder ein richtiger Master einer Wirtschaftsuniversität. Oft sind die dann auch noch CEOs von Werbeagenturen, die gerne und verantwortungsbewusst das Schreddern von Festplatten anordnen.

Oder es sind wirkliche Geistesriesen wie Jus-Magister und andere Doktoren oder gar Professoren oder Kammersängerinnen. Bei allen Vorgenannten ist jeweils gendermäßig korrekt das andere Geschlecht mitzudenken.

Diese geistige Elite grillt in jüngerer Zeit ausschließlich nur mehr Rind- oder dem Rinde artverwandtes Fleisch.

Wir können dies durch Feldforschung überzeugend belegen.

Denn im letzten August wurden wir von einem unserer gemeinsamen Freunde zu einem Herren-Grillabend eingeladen. Wir wollen den Gastgeber Anselm nennen, obwohl er eigentlich Bertl heißt. Anselm gefällt ihm sicher besser, durch Bertl hat er sich immer zu sehr den bildungsfernen Schichten zwangszugeordnet gefühlt.

Anselm ist ein Intellektueller von imposanter Gesamtgröße: Er hat einen Doktor in Philosophie, einen weiteren in Rechtswissenschaften, zusätzlich ist er auch noch Kunstgeschichte-Magister.

Und er ist der Einzige in unserem Bekanntenkreis, der wirklich reich ist.

„Halt! Moment! Augenblick!“

Das werden uns jetzt Sie, liebe betörend gebildete Leserin, und auch Sie, lieber um Weiterbildung emsig bemühter Leser, zurufen, um sogleich folgerichtig zu fragen:

„Wen, bitte, hat akademische Bildung jemals reich gemacht?! Keinen!“, werden Sie sich selbst antworten und hinzufügen: „Und schon gar nicht in Österreich. Denn soweit wir wissen, sind die reichsten Menschen in diesem, unserem Lande ehemalige Hotelrezeptionistinnen aus Kärnten, HAK-Abbrecher aus Tirol, die wie ein Kakao heißen, und Tandler, die ein thailändisches Kracherl weltweit verhökern. Weiters lehrt uns die jüngere Vergangenheit, dass selbst für das Erreichen höherer politischer Ämter heutzutage ein Studienabbruch eher taugliche Voraussetzung ist denn ein Studienabschluss. Und da soll Anselm, der Multiakademiker, wirklich reich sein?“

Gemach, gemach! Wir können alles erklären.

Anselm hat ein Studium nach dem anderen abgeschlossen, daneben immer wieder in Fachjournalen veröffentlicht und Nachhilfestunden gegeben. Bald stellte sich bescheidener Wohlstand ein, Anselm heiratete Sebastiane und sie gründeten eine Familie. Die finanzielle Hauptlast trug natürlich Sebastiane, die einen sicheren Job als Hauptschullehrerin in Wien-Favoriten hat.

Doch dann, vor ziemlich genau zehn Jahren, schaffte Anselm völlig unerwartet den Durchbruch. Er war damals Anfang fünfzig und hatte ein kunsthistorisches Werk über den „Einfluss der byzantinischen Ikonengestaltung auf die russische Sakralmalerei in der Hochgotik“ verfasst, das zu einem gigantischen Hit wurde. Angeblich wurde das Werk sogar in der „Zeit“ und in der „Neuen Zürcher Zeitung“ rezensiert. Just in diesen Tagen erhielt Anselm ein Eiltelegramm von einer Anwaltskanzlei aus Pittsburgh, Pennsylvania. Ein Vetter seines Großvaters war im Alter von 102 Jahren verstorben. Dieser Dagobert, der nun tatsächlich so hieß, galt schon immer als das schwarze Schaf der Familie, über das man nie sprach. Und wenn, dann nur, um sich das Maul über ihn zu zerreißen. Dagobert, gelegentlich wie Anselm auch „Bertl“ genannt, hatte in den 1970er-Jahren durch Terminspekulationen auf Schweinebäuche und tiefgefrorenen Orangensaft ein kleines Vermögen gemacht, das er Anfang der 1980er-Jahre durch einen Irrtum enorm vergrößerte.

Er hatte sich bei einem Termin-Deal mit Produkten der „United Fruit Company“ ein wenig verspekuliert. Aus einer Laune heraus beschloss er daraufhin, kleine regionale Obstvermarkter zu unterstützen, und erwarb – so meinte er jedenfalls – Anteile einer kalifornischen Äpfel-Vermarktungsgesellschaft namens „Macintosh“.

Die Investitionssumme verzehnfachte sich in Kürze, zehn Jahre später ward dieses Zehnfache wiederum quadriert. Nun, da Dagobert kinderlos das Zeitliche gesegnet hatte, erbte sein sozusagen „Urstrumpfneffe“ einen zweistelligen Millionenbetrag in Dollar, der sich auch in Euro sehen lassen konnte.

Dann ging alles Schlag auf Schlag.

Sebastiane ließ sich scheiden. Die Mediatorin schlug eine moderate Abwicklung des „gemeinsam erworbenen Vermögens“ vor, wobei sie auch jenes von Dagobert erworbene einbezog. Resultat: Sebastiane bekam die ohnehin weitgehend bisher von ihr selbst abgestotterte Eigentumswohnung in Wien-Favoriten und eine ansehnliche monatliche Apanage bis zu ihrem Lebensende.

Anselm erwarb eine 150 m2große Junggesellenbude im Zentrum Wiens und ein 4000 m2 großes Grundstück im Speckgürtel der Stadt. Dort ließ er von einem Architektenteam ein Haus errichten, das inklusive des beheizten Hallenbades energieneutral ist. Das Architektenteam bekam dafür einen internationalen Preis.

In dieses Haus hat uns Anselm zu dem erwähnten Grillabend eingeladen. Wie gesagt – es ist ein Herrenabend.

Dies ergab sich aus der Verkettung zweier Umstände:

Zum einen ist Anselms zweite Frau Veganerin, die es verabscheut, wenn er in ihrer Gegenwart tierische Produkte verzehrt.

Zum zweiten ist Giselle – so wollen wir Anselms zweite Frau nennen, um ihre Anonymität zu wahren – derzeit auf einer Karibik-Kreuzfahrt. Und sie mag es nicht, dass Anselm weibliche Personen einlädt, wenn sie nicht daheim ist. Auch dann nicht, wenn diese Personen die Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen seiner Freunde sind. Daher sitzen jetzt also Erwin und Fritz alleine mit Anselm auf dessen Terrasse. Diese ist geschmackvoll mit Carrara-Marmor verfliest und so groß wie ein Einfamilienhaus. Der Esstisch und die dazugehörigen Sessel stammen von einem spanischen Designer, der ein enger Freund von Giselle ist.

Am Horizont kann man das erkennen, was Anselm vorhin seine „einfache Sommerküchenzeile“ genannt hat. Diese erinnert ein wenig an die Kommandobrücke des Raumschiffs Enterprise. Hier ist alles da, was das Herz eines Barbecue-Königs begehrt. Smoker, zwei Extremhitze-, drei Mehrzonen-Grills mit unterschiedlicher Energiezufuhr und zwei weitere Aggregate, die wir nicht identifizieren können.

Wir essen gerade ein wirklich hervorragend medium rare gebratenes Ribeye-Steak vom Wagyu-Rind. Als wir vor einer halben Stunde angekommen sind, war Anselm schon mitten in seiner Grilltätigkeit. Zuerst haben wir ihn gar nicht erkannt. Er sah aus wie ein Hochofenarbeiter der VÖEST Anfang der 1960er-Jahre. Er trug eine riesige Schürze aus feuerfestem und hitzeabweisendem Material. Im Design höchst altvaterisch, also „vintage“ oder „retro“, wie man das heute nennt.

Weiters trug er klobige Lederhandschuhe, vermutlich aus Wasserbüffelleder, die seine an sich feingliedrigen Hände groß wie Klodeckel erscheinen ließen. Über seine sündteuren Augengläser mit Fassung aus umweltzertifiziert nachwachsendem Tropenholz hatte er eine Schweißerbrille gestülpt, die er vor zwei Jahren auf einer Abenteuerurlaubsreise in einem Antiquariat in Nowosibirsk um einen – wie er sagte – „Nasenrammel“ erworben hatte.

„Was gibt’s denn Gutes?“, hatte ihn Erwin gefragt.

„Vielerlei“, hatte Anselm erwidert, während er mit einer riesigen handgeschmiedeten Grillzange drei Steaks wendete. „Vielerlei. Steaks, Burgers und Spareribs. Alles vom Mangalitza-Schwein, vom Bison …“

„… und vom Kobe-Rind!“, unterbrach Fritz und fügte hinzu: „Das sieht man an der schönen Fettmarmorierung des Steaks!“

Anselm hatte darauf süffisant gelächelt. Er hasst es, unterbrochen zu werden. Und er liebt es, wenn er sich postwendend beim Unterbrecher, diesem Verbrecher, revanchieren kann. Und das konnte er in diesem Fall, sehr zum Leidwesen von Fritz.