Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

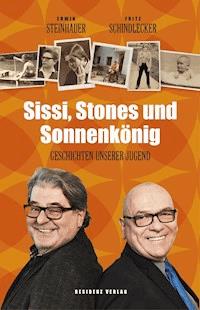

Erwin Steinhauer ist ein Multitalent. Er begeistert das Theaterpublikum genauso wie Filmfans und Fernsehzuschauer. Am Burgtheater brillierte er nicht nur in "klassischen" Stücken, sondern spielte auf Empfehlung von Helmut Qualtinger auch den "Herrn Karl". In der Josefstadt wurde er zum genialen Duo-Partner von Otto Schenk. Im Fernsehen begeisterte er unter anderem in Quoten-Hits wie "Der Sonne entgegen", "Polt", "Brüder" und ist – aktuell – in "Die Toten von Salzburg" zu sehen. Alle Jahre wieder werden die Weihnachts-Blockbuster "Single Bells" und "O Palmenbaum" gesendet. Und schon in den 1980er-Jahren standen Kabarettfans vor "Kulisse" und "Spektakel" Schlange, um Karten für eines seiner Solo-Programme zu ergattern. Diese Biografie erzählt Spannendes und Heiteres aus dem Leben eines großen Künstlers. Was erwartet Sie, verehrte Leserin, und Sie, geschätzter Leser, in diesem Buch? Vor allem eine ganze Reihe von Geschichten und Anekdoten, die alle tragikomisch sind. Denn wenn man eine Kurzcharakterisierung von Erwin Steinhauer erstellen muss, dann kann man ihn getrost als einen bezeichnen, der immer dem Heiter-Grotesken im Tragischen nachspürt. Und er nimmt das Lustige stets ernst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Erwin Steinhauer ist ein Multitalent. Er begeistert das Theaterpublikum genauso wie Film-Fans und Fernsehzuschauer. Am Burgtheater brillierte er nicht nur in „klassischen“ Stücken, sondern spielte auf Empfehlung von Helmut Qualtinger auch den „Herrn Karl“. In der Josefstadt wurde er zum genialen Duo-Partner von Otto Schenk.

Im Fernsehen war er unter anderem in Quoten-Hits wie „Der Sonne entgegen“, „Polt“, „Trautmann“, „Brüder“, „Salzbaron“ und – aktuell – in „Die Toten von Salzburg“ zu sehen. Alle Jahre wieder begeistern die Weihnachts-Blockbuster „Single Bells“ und „O Palmenbaum“. Und schon in den 1980er-Jahren standen Kabarettfans vor „Kulisse“ und „Spektakel“ Schlange, um Karten für eines seiner Solo-Programme zu ergattern.

Diese Biografie erzählt Spannendes und Heiteres aus dem Leben eines großen Künstlers. Fritz Schindlecker war schon in den 1980ern für Erwin Steinhauer als Kabarettautor tätig. In den letzten Jahren veröffentlichten beide gemeinsam vier Bücher.

INHALT

VORWORT

VON SCHAUSPIELERN UND GAUKLERN

GROSS IN KLEINKUNST

„Keifen“ statt unterrichten

Simpl in Wien und kom(m)ödiantisch in Düsseldorf

Solo mit Klavierbegleitung

Kabarettistischer Opernball in den Kammerspielen

Wa(h)re Freundschaft

DICHTUNG UND WAHRHEIT ZWISCHEN BURG UND JOSEFSTADT

Brecht und Proletenpassion

Lehrmeister Benning

Hans Krankl übersetzt am Burgtheater

Der Herr Karl und der Herr Peymann

Papa Schenk und Burli Erwin

Das „Theatervirus“ schlägt erstmals zu

Josefstadt-„Comeback“ mit Föttinger

POP UND SWING AUS SIEVERING

Steinhauer und Seine Lieben

Der Turl und der Wickerl

Benatzky und Leopoldi im Klezmer-Sound

KRAUS, ARTMANN & CO

Die letzten Tage der Menschheit

Um zu tauschen Vers für Kuss

Dracula, Dracula

Flieger, grüß mir die Sonne

Ich bin Abenteurer und nicht Dichter

BEKANNT AUS FILM UND FERNSEHEN

Ab in den Süden

Der Steinhauer und der Hawradil

Monarchie ohne Nostalgie

Gendarmen und Kriminelle

Alle Jahre wieder

Der Gourmetkoch, der Gauner und der Krankenpfleger

Bombenalarm, Psychotherapie und Griechenland

Schlussroller

FAMILIENBANDE

Liebe geht, Freundschaft bleibt

Iris

Matthias

Stanislaus

SCHREIBEN MIT STEINHAUER

VORWORT

Was, bittschön, unterscheidet denn ein biografisches Porträt von einer „normalen“ Biografie?

Eine Biografie enthält, wenn sie gewissenhaft gemacht wurde, alle wesentlichen Daten der Persönlichkeit, die sie beschreibt. Sie enthält sich jeder subjektiven Wertung und ist streng objektiv nur dem Faktischen verpflichtet.

Wenn sie weniger gewissenhaft gemacht wurde, ist sie auch streng objektiv, aber im Copy-Paste-Verfahren aus zwei bis drei Wikipedia-Einträgen zusammengewurstelt worden. Sollte die Verfasserin oder der Verfasser mit einer solchen Kopierleistung einen akademischen Grad anstreben, muss sie oder er mit einer späteren Aberkennung desselben rechnen.

Das biografische Porträt hingegen erhebt keinen Anspruch auf Objektivität. Es zeichnet das Bild einer Persönlichkeit, so wie der Verfasser diese sieht. Für so etwas erhält man zwar keinen akademischen Grad, aber hoffentlich das Lesepublikum bei besserer Laune. Denn es fühlt sich nicht in einem Meer von Fakten ertränkt.

Und wodurch unterscheidet sich das geschriebene Porträt von einem gemalten? Das gemalte Porträt ist dem Augenblick verpflichtet. Es hält einen Menschen in einer spezifischen Stimmungslage fest. Das berühmte Lächeln der Mona Lisa war ohne Zweifel nicht ihr einziger Gesichtsausdruck.

Erwin Steinhauer hat viele Gesichter. Das ist sowohl wortwörtlich zu verstehen als auch im übertragenen Sinne: Er hat Polizisten ein Antlitz gegeben und Gangstern aller politischer Couleurs, unglücklich verliebten Romantikern und Macho-Hurenböcken, herzensguten Proletariern und berechnenden Spekulanten. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Darstellungsspektrums, das er auf der Bühne und vor der Kamera in vier Jahrzehnten unter Beweis stellte.

Aber er ist nicht nur ein „Ausnahmeschauspieler“, wie er in der Presse gerne bezeichnet wird, er war und ist auch in anderen Metiers sehr erfolgreich: als Kabarettist, Regisseur, Sänger, Dramaturg und Buchautor.

Was erwartet nun Sie, verehrte Leserin, und Sie, geschätzter Leser, in diesem Buch? Vor allem eine ganze Reihe von Geschichten und Anekdoten, die alle tragikomisch sind. Denn wenn man eine Kurzcharakterisierung von Erwin Steinhauer erstellen muss, dann kann man ihn getrost als einen bezeichnen, der immer dem Heiter-Grotesken im Tragischen nachspürt. Und er nimmt das Lustige stets ernst.

Da er und ich in den letzten 37 Jahren immer wieder an und in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet haben, glaubte ich anfänglich, das meiste zu kennen, was Erwin Steinhauer in seiner künstlerischen Karriere gemacht hat.

Weit gefehlt.

Vieles durfte ich bei einer umfänglichen Recherchearbeit neu oder wieder entdecken.

Dass uns beide eine langjährige Freundschaft verbindet, hat diese Arbeit erleichtert und vergnüglich gemacht.

Ich hoffe und wünsche mir, dass sich diese Leichtigkeit und dieses Vergnügen auch bei Ihnen einstellt.

VON SCHAUSPIELERN UND GAUKLERN

Der Blick der Menschheit war bisher zu stumpf, zu erkennen,daß die mächtigsten Menschen große Schauspieler waren.

Friedrich NIETZSCHE

Deutscher Philosoph1844–1900

Wer sich nur selbst spielen kann, ist kein Schauspieler.

Johann Wolfgang von GOETHE

Deutscher Dichter1749–1832

Wir spielen immer, wer es weiß, ist klug.

Arthur SCHNITZLERÖsterreichischer Dramatiker und Erzähler1862–1931

Nur wenige im deutschsprachigen Raum schaffen es, sowohl in die Oberliga der Theaterschauspieler als auch in die der Fernsehstars vorzustoßen. Erwin Steinhauer ist dies schon in jungen Jahren gelungen: In den 1980ern zählte er zu den führenden Solokabarettisten, war Burgschauspieler und spielte in der deutsch-österreichischen TV-Koproduktion „Der Sonne entgegen“ eine Hauptrolle.

Nun erfordert die Schauspielerei allerdings vor der Kamera völlig andere Techniken als jene, die im Theater zum Erfolg führen.

Auf der Bühne muss eine höchste intime Szene immer mit raumfüllender Stimme vorgetragen werden, damit auch die Zuschauer im obersten Rang noch hören, was da an Geheimnisvollem gesprochen wird. Darüber hinaus erfordert das Theater große Gesten und Mimik, um das Gesprochene zu unterstreichen, gelegentlich auch, um es zu relativieren. Vor der Kamera ist – zumal bei Nah- und Großaufnahmen – ein völlig anderes „Acting“ gefragt.

Hier ist im Regelfall weniger mehr.

Oder, wie es Erwin einmal formuliert hat:

„Wenn das Kinopublikum alle deine Goldplomben gesehen hat, dann hast du zu viel gespielt.“

Erfolgreiche Theaterschauspieler haben viele „Gesichter“ – Filmstars nicht.

„Der Burt Lancaster und der Clint Eastwood haben in ihren zahllosen Filmen nur zwei Gesichter gezeigt“, sage ich.

Und Erwin ergänzt:

„Der Alain Delon hat überhaupt nur eines gehabt. Das hat aber vollkommen ausgereicht!“

Live auf der Bühne zu spielen oder vor einer Kamera zu agieren – das sind also zwei weitgehend verschiedene Berufe. Viele anerkannte Bühnen-Diven und ihre männlichen Kollegen weigern sich aus diesem Grund, gutbezahlte Film- und Fernsehrollen anzunehmen. Bei einigen von denen, die das trotzdem tun, weiß man dann als Zuschauer, warum es besser gewesen wäre, wenn sie bei ihrer Weigerung geblieben wären.

Erwin Steinhauer beherrscht beides – das Spiel auf der Bühne und das vor der Kamera. Und er hat noch einiges mehr zu bieten.

Vor ein paar Jahren sagte Lukas Resetarits zu mir:

„Ich hätte mir nie gedacht, dass irgendwann einmal einer „Die letzten Tage der Menschheit“ besser interpretieren kann als der Qualtinger. Dem Erwin ist das gelungen!“

Ich stimmte ihm zu. Mir war es genauso ergangen wie ihm: Jahrzehntelang war Helmut Qualtinger für mich der beste Interpret des grandiosen Werks von Karl Kraus gewesen, das mehr ist als ein Bericht über eine beklemmende Zeit.

Es ist der in Einzelszenen zerlegte Nachweis dafür, wie die Angehörigen einer Epoche kollektiv einen ethisch-moralischen Selbstmord begehen.

Qualtinger war es gelungen, uns seinerzeit als junge Leute auf eine Zeitreise in diese Welt mitzunehmen, die wir bestenfalls vom Hörensagen kannten. Diese Welt voller kaisertreuer „Patridioten“, die sich in Kriegsbegeisterung stürzen ließen und prophylaktisch siegestrunken in den ersten industriell befeuerten Krieg der Weltgeschichte taumelten.

Qualtinger brachte uns die antisemitischen Katholiken näher und die mordgierigen Nationalisten, die für „jeden Russ´ einen Schuss, für jeden Brit´ einen Tritt und für jeden Franzos´ einen Stoß“ bereithielten. Um sich schließlich nach ihrem Ritt durch die Apokalypse blutige Köpfe, zerschossene Glieder oder eine letzte Ruhestätte im sogenannten Feindesland zu holen.

Wir sahen dank Qualtinger den deutschen Kronprinzen vor uns, wie er mit dem Tennisracket den „feldgrauen“ Proleten zuwinkt, als diese mit fröhlichen Liedern auf den Lippen in den Gaskrieg ziehen. Wir sahen die kriegslüsterne Kriegsberichterstatterin, die sich das „Live-Erlebnis“ eines von ihr angestifteten Gemetzels geben will. Wir sahen den bayrischen Heimatkitschpoeten, der vom Preußenkaiser mit Zwieback gefüttert wird. Und wir sahen den österreichischen Offizier, der das Geburtsdatum verurteilter Jungsoldaten fälschte, um sie standrechtlich erschießen zu können.

Das alles sahen wir – dank Qualtinger.

Was hat Erwin Steinhauer anders gemacht?

Ich selbst fand vorerst keine Erklärung. Die lieferte meine Frau Christine, indem sie feststellte:

„Wenn der Erwin Steinhauer die Karl-Kraus-Texte interpretiert, dann wirken die so heutig.“

Das war es.

Das war der Unterschied:

Helmut Qualtinger hatte es mit seiner Kunst geschafft, uns „auf einen Trip zurück“ in die Zeit des Karl Kraus mitzunehmen.

Und Erwin Steinhauer schafft es mit seiner Kunst, die Texte des Karl Kraus in unsere Tage zu führen. Und sie passen auf eine beklemmende Weise auch in die aktuellen Zeitläufte.

Denn auch heute gibt es Verstöße gegen die Menschlichkeit. Wenn Flüchtlinge in Nacht- und Nebelaktionen in die sogenannten „sicheren Herkunftsländer“ abgeschoben werden. Wenn Leiharbeiter zu Niedriglöhnen und ohne ausreichenden Versicherungsschutz in unseren Betrieben beschäftigt werden. Oder wenn Supermarkt-Kassiererinnen zu „Heldinnen der Pandemie“ erklärt werden, anstatt ihnen vernünftige Prämien für die Mehrleistung auszubezahlen.

Und natürlich gehen auch heute Leute „nach oben, um es sich zu richten“: Beispielsweise, um sich die Spekulationsverluste von der öffentlichen Hand ersetzen zu lassen, weil man ja „eine Systembank“ ist.

Auch der Rassismus feiert grausliche Urständ – wobei sich der schlechte alte Antisemitismus heutzutage gerne als „zeitgemäße“ Islamophobie camoufliert.

Zu allen diesen Vorkommnissen und Handlungsträgern passen die Texte von Karl Kraus ganz hervorragend, so, wie sie von Erwin Steinhauer interpretiert werden.

Um Missverständnissen vorzubeugen:

Es geht mir hier nicht darum, eine Literatur-Interpretations-Hitparade zu veranstalten, um dabei den einen Großen neben einem anderen Großen kleiner aussehen zu lassen. Ich will vielmehr darauf hinweisen, wodurch sich wahre Schauspielkunst von jenen Gaukeleien unterscheidet, die uns tagtäglich in penetranter Form umzingeln.

Steinhauer und Qualtinger sind als exzellente Darsteller Brückenbauer zwischen Schriftstellern oder Dramatikern und deren Publikum. Sie mögen in der Formulierungskunst unterschiedliche Wege gehen, vielleicht auch andere Strategien bei der Vermittlung anwenden, indem – wie eben festgestellt – der eine sein Publikum in die Zeit des Autors zurück lotst und der andere das Werk in die Gegenwart der Zuhörerschaft bringt.

Gute Schauspieler sind also ebenso bemüht wie auch dazu da, der interessierten Zuhörerschaft literarische Aussagen verständlich und damit nachvollziehbar zu machen. Dabei geht es keineswegs immer um das Vermitteln von Wahrheiten.

Aber es geht immer um Wahrhaftigkeit.

Gaukler hingegen wollen – nomen est omen – etwas „vorgaukeln“. Eine selten gut, doch hin und wieder unfreiwillig komisch dargebotene „Rolle“ soll den „Letztverbrauchern“ oder „lieben Wählerinnen und Wählern“ etwas verkaufen: einen phantastischen Computer, ein umweltfreundliches Elektroauto oder die unfassbar hochentwickelte eigene politische Ethik und Fachkompetenz.

Müßig zu sagen, dass es inzwischen in allen entwickelten Industriestaaten 10.000-mal mehr Gaukler als echte Schauspieler gibt. Hierzulande hat jede Versicherungskeilerin – und auch ihr männliches Pendant – am 30. Geburtstag mindestens drei Wochenend-Schauspielseminare im Waldviertel oder in Tirol hinter sich.

Ergänzt wird diese mimische Basic-Schulung durch „Erkenne-dich-selbst“-Yoga in einer burgenländischen Wellness-Therme, Rhetorikkurse für Gehemmte und die obligaten NLP-Schulungen, die aber eh von der Firma bezahlt werden.

„Selbstinszenierung“ heißt in Wirtschaft und Politik schon ziemlich lange das neue Zauberwort. Dabei ist es eigentlich gar nicht so neu.

Erwin hat mir diesbezüglich einen guten Rat gegeben:

„Wenn die Gaukler, vor allem die politischen, gestisch besonders aktiv sind, wenn sie alle ihre Worte mit wildem Fuchteln unterstreichen und die Umgebungsluft mit entfesselten Faust- und wüsten Handkantenschlägen traktieren, dann lügen sie immer wie gedruckt.“

Die Schauspielkunst unterscheidet sich von der Gaukelei in erster Linie durch ihren Anspruch auf Wahrhaftigkeit.

Seinen Parallel-Erfolg in den unterschiedlichen Berufssparten Theater und Fernsehen zu erklären, ist gar nicht so einfach. In Abwandlung eines Zitates des großen Mark Twain formuliert Erwin Steinhauer das so: „Ich habe mir mein Talent nicht durch den Besuch von Schauspielschulen ruinieren lassen.“

Richtig! Ganze Kohorten der oben erwähnten Gauklerinnen und Gaukler unterschiedlicher Berufssparten haben mehr Schauspielausbildung als der Kammerschauspieler Erwin Steinhauer.

Er ist „Autodidakt“, also etwas, das es heute kaum noch gibt.

In einer Zeit, in der nahezu jeder Berufszweig „akademisiert“ wird und wir stündlich mit einer FH-Gründung für SchilehrerInnen im Tiroler Ischgl rechnen müssen, ist der Autodiktat, also der sich selbst Lehrende, eine exotische Ausnahmeerscheinung. Das war nicht immer so.

Dazu ein kleiner Exkurs:

Im Zuge meiner Arbeiten an einem Opernlibretto, in dem es um die legendäre Glasharmonika-Virtuosin Marianne Kirchgeßner geht, bin ich zwangsläufig auf Benjamin Franklin gestoßen, denn er ist der Erfinder der Glasharmonika. Doch darüber hinaus erfand er auch noch vieles mehr. Darunter waren so epochale Innovationen wie der Blitzableiter und die Bifokalbrille.

Weiters war er erfolgreicher amerikanischer Diplomat, Journalist und Naturwissenschaftler. Bevor er 1790 starb, hatte er akademische Titel unter anderen von den Universitäten in Harvard, Oxford, Yale, Padua und St. Petersburg verliehen bekommen.

Die einzige Berufsausbildung, die Benjamin Franklin abgeschlossen hatte, war eine Druckerlehre gewesen, die er als 12-Jähriger begonnen hatte. Eine Schule besuchte er nur zwei Jahre lang. Den Großteil seiner Bildung erwarb er sich im Selbststudium.

So etwa seine Erkenntnisse über Elektrizität, für die er seine ersten beiden Magistertitel in Harvard und Yale im Alter von 47 Jahren bekam.

Auch die Fremdsprachen Italienisch, Spanisch und Französisch brachte er sich ohne Kurs- oder Schulbesuch selbst bei.

Um nicht missverstanden zu werden: Ein direkter Vergleich zwischen Erwin Steinhauer und Benjamin Franklin kann und soll das natürlich nicht sein.

Denn wiewohl Erwin hochmusikalisch ist, hat er meines Wissens nach noch kein Musikinstrument erfunden.

Was einem an beiden Herren allerdings als Gemeinsamkeit auffällt, ist die Tatsache, dass sie verschiedene Fertigkeiten, über die sie verfügen, miteinander in Einklang bringen können.

Aus meiner Sicht sind das bei Erwin Steinhauer – neben seinem großen schauspielerischen Talent – Musikalität, psychologisches Einfühlungsvermögen und ein akribischer Ordnungssinn.

Seine Musikalität und das damit verbundene Erfühlen und Verstehen von passender Rhythmik eröffnen ihm die Möglichkeit, Gedanken und Gefühle nicht nur verbal, sondern auch körpersprachlich umzusetzen. Darüber hinaus ist Musikalität ohne Zweifel der Schlüssel zum Verständnis vom Zusammenwirken unterschiedlicher Tempi, von Spannung und Entspannung, kurz gesagt: von Dramaturgie.

Sein psychologisches Einfühlungsvermögen ermöglichte es ihm von Anfang an, höchst unterschiedliche Charaktere glaubwürdig darzustellen. Und es verhinderte, auf ein Rollenklischee festgelegt zu werden. Gegen solche Festlegungen setzte sich Erwin zeitlebens zur Wehr, indem er bevorzugt herausfordernde Alternativangebote annahm.

Ein frühes Beispiel dafür: Nachdem er Mitte der 1980er-Jahre in „Der Sonne entgegen“ dem Wickerl Hawradil Gestalt, Charakter und sogar Gesangsstimme verliehen hatte, kamen etliche Rollenangebote. Dabei ging es immer um sympathische, heitere, gütige Wiener Außenbezirkstypen – Hawradil-Klone, könnte man bösartig sagen.

Erwin Steinhauer lehnte diese durch die Bank ab.

Stattdessen spielte er am Burgtheater die hässlichste, mieseste Inkarnation des faschistoiden österreichischen Kleinbürgers – den „Herrn Karl“.

Auf die Frage, wie es ihm immer wieder gelungen sei, grundgütige Männer genauso überzeugend darzustellen wie verbrecherische Herren, meint er lapidar:

„Wenn man genau in sich hineinschaut, weiß man, dass man vieles in sich trägt – Helles, aber auch Dunkles. Für viele Rollen muss man das eine oder andere stärker aus sich herausholen. Beides sollte aber immer präsent sein.“

Sein psychologisches Einfühlungsvermögen macht also auch nicht vor der eigenen Person halt.

Was nun seinen „akribischen Ordnungssinn“ betrifft, so ist der in seiner Wohnung omnipräsent: Von Küche bis Heimbüro ist alles so aufgeräumt, dass man das, was man sucht, in Sekundenschnelle findet. Und zwar wirklich alles.

Dazu stellt Erwin fest: „Ich habe mich sehr früh für eine penible Ordnung entschieden, weil ich viel zu faul zum Suchen bin. An mir ist ein altösterreichischer Beamter verlorengegangen!“

Dieses „Verlorengehen“ erfolgte nicht zu hundert Prozent, wie routinierte Austro-Krimiseher seit Jahren wissen:

Denn in der höchst erfolgreichen Serie „Die Toten von Salzburg“ spielt Erwin Steinhauer den Alfons Seywald, und der ist als hoher Polizeibeamter natürlich ein „Hofrat“. Ein wirklicher Hofrat, wie man dazu früher gesagt hätte, als das Abendland noch nicht untergegangen und Robert Musils Doppelmonarchie namens „Kakanien“ noch voll intakt war.

Bleibt noch die Frage zu klären, wie sehr einem akribischer Ordnungssinn bei der Rollengestaltung von Nutzen sein kann.

Akribischer Ordnungssinn setzt Sorgfalt voraus und Erwin Steinhauer geht sehr sorgfältig mit der Sprache um. Er konzentriert sich auf bestimmte Lautfärbungen und speichert sie in seinem Sprachschatz. Dazu ein Beispiel: Nicht nur der Großteil der westlich von St. Pölten lebenden Österreicher würde wohl meinen, dass Ottakringer und Weinviertler im Prinzip denselben Dialekt oder Slang reden. Das ist aber nicht der Fall. Wer sorgfältig zuhört, wird merken, dass Inspektor Polt als Weinviertler Gendarm in vielen Details anders spricht als der Ex-Kaffeehausbesitzer und „Aussteiger“ Wickerl Hawradil.

Erwin Steinhauer kennt auch die Dialektunterschiede von Ober- und Südsteirern, Ziller- und Defreggentalern, Wein- und Innviertlern. Und er würde zweifelsfrei einen Lustenauer ganz anders reden lassen als einen, der aus Dornbirn stammt.

Denn Lustenau gilt im Vorarlberger Rheintal als Sprachinsel.

In diesem Buch werde ich verschiedene Aspekte des Multitalents Erwin Steinhauer beleuchten. Dass dabei private Aspekte mitberücksichtigt werden, liegt in der Natur einer solchen Arbeit.

GROSS IN KLEINKUNST

Woher genügend Finger nehmen, um auf alle Sauereien zu zeigen – oder zumindest im Vorübergehen an jedem Saustall anzuklopfen?

Kay LORENTZ

Deutscher Kabarettist, Mitbegründer des Düsseldorfer „Kom(m)ödchens“1920–1993

Ich definiere den Humor als die Betrachtungsweise des Endlichenvom Standpunkte des Unendlichen aus.

Christian MORGENSTERN

Deutscher Lyriker1871–1914

Wo weder zum Weinen Kraft ist noch zum Lachen, lächelt der Humor unter Tränen.

Karl KRAUS

Österreichischer Satiriker und Dramatiker1874–1936

Im Mai 1984 läutete in meiner damaligen Wohnung in der Wiener Mollardgasse das Telefon. Ich hob ab und eine mir unbekannte Stimme sagte:

„Grüß Sie, Herr Schindlecker! Mein Name ist Steinhauer. Wolfgang Steinhauer. Ich bin der Vater von Erwin. Den werden Sie vielleicht ja kennen.“

„Nicht persönlich“, erwiderte ich. „Aber von der Bühne – natürlich!“

Erwin war damals bereits am Wiener Burgtheater engagiert. Und er hatte auch schon zwei sehr erfolgreiche Solokabarett-Programme hinter sich. Aber ich kannte ihn natürlich schon lange vorher.

Ende 1975 oder Anfang 1976 hatte ich das vierte Programm der Kabarettgruppe „Keif“ im Kärntnertortheater gesehen. Es machte zügig eine Titelmutation durch: Zuerst hieß es „999 Jahre Österreich“, um dann – sich dem Jahreswechsel anpassend – in „1000 Jahre Österreich“ umbenannt zu werden. In demselben Jahr, in dem die USA ihren 200. Geburtstag feierten, zelebrierten wir Österreicher den tausendsten.

Auf der Bühne wirkten damals fünf Akteure, von denen ich zwei noch aus meiner Tullner Zeit kannte: Das waren Erich Demmer und Wolfgang A. Teuschl. Gemeinsam mit SchulkollegInnen hatte ich damals gleich nach der Matura einen „Jugendclub“ gegründet, der eine ganze Reihe von „linken Kulturveranstaltungen“ organisierte, was damals im Herzen des agrarischen Tullnerfelds ein durchaus kühnes Unterfangen war.

Trotzdem brauchten wir uns nicht über mangelndes Publikumsinteresse zu beklagen – viele Künstler mit großem Bekanntheitsgrad traten damals bei uns auf: Schriftsteller wie Peter Henisch oder Peter Turrini machten Lesungen, es gab Musikdarbietungen von exil-chilenischen und lokalen Bands, Dieter Haspels legendäres „Cafétheater“ gastierte bei uns mit Nestroys „Freiheit in Krähwinkel“.

Unter den Künstlern, die im „Jugendclub“ auftraten, waren auch der Liedermacher Erich Demmer und der Schriftsteller Wolfgang A. Teuschl. Beide hatten Anfang der 1970er-Jahre bereits respektable Erfolge erzielen können.

Demmer war mit seinem Protestsong „Heidschi-Bumbeidschi-BUMM-BUMM!“ sogar schon im ORF-Jugendmagazin „Ohne Maulkorb“ in der „größten Medienorgel des Landes“ aufgetreten, wie ORF-Langzeit-General-intendant Gerd Bacher seinen Wirkungskreis zu benennen beliebte.

Teuschl hatte sowohl beim breiten Publikum als auch beim Feuilleton einen literarischen Hit gelandet: mit „Da Jesus und seine Hawara“, der in Insider-Kreisen bis heute legendären Übersetzung eines Teils des Neuen Testaments ins Wienerische.

Neben diesen beiden Herren gehörte zur damaligen Besetzung Alfred auch „Frede“ Rubatschek, den ich dann ab Mitte der 1980er-Jahre als äußerst fähigen Aufnahmeleiter sowie erfolgreichen Theater- und Filmproduzenten kennenlernen durfte.

Schon in diesen frühen Kabaretttagen erwies sich Frede als Organisationstalent, wie Erwin Steinhauer betont. Auf der Bühne wirkte er allerdings nicht unbedingt „Kainz-Medaillen- oder Iffland-Ring-verdächtig“. Und so wurden ihm meist stumme Rollen zugedacht. Im Regelfall spielte er Gegenstände wie Tische oder Kästen. Ein nicht uninteressantes Regiekonzept in einer Zeit, in der das „Regietheater“ gerade eine seiner vielen Hochblüten erlebte.

Rubatscheks Schweigsamkeit wurde mühelos von jenen beiden Herren kontrastiert, die ich damals noch nicht kannte.

Denn als Land-Ei waren mir die ersten drei Programme des „Keif“ leider „entschlüpft“. Jetzt aber durfte ich miterleben, wie Lukas Resetarits und Erwin Steinhauer in vielem brillierten: Sie erzählten schräge Geschichten, setzten eindrucksvolle Politpointen und zeichneten sich durch unglaublich schnellen Erzählstil und „körperbetontes“ Spiel aus.

Erwin imponierte mit seiner tänzerisch-leichtfüßigen Eleganz, die man ihm bei den körperlich sichtbaren Spuren, die seine Vorliebe für „doppeltpanierte Schopfbratenschnitzeln“ hinterlassen hatte, niemals zugetraut hätte.

Ich war damals sicher nicht der einzige 22-Jährige im Publikum, der sich dachte: „DAS ist nicht mehr Papas Kabarett, das ist unser Kabarett!“

Und das war ja auch der Sinn der Sache.

Dazu muss man wissen, dass viele aus unserer Generation mit den Kabarettrebellen der 1950er- und 1960er-Jahre aufgewachsen waren:

Unsere Eltern hatten die Platten von Gerhard Bronner, Helmut Qualtinger und Georg Kreisler im Plattenschrank und wir konnten die Travnicek-Sketche auswendig rezitieren.

Im Duett mit Bronner oder Quasi sangen wir „Der Papa wird’s schon richten“, den „Bundesbahnblues“ oder den „Gschupften Ferdl“. Und sobald wir damit fertig waren, gingen wir mit Kreisler in den Park zum „Tauben Vergiften“.

Aber Anfang der 1970er-Jahre war von aufmüpfigem Kabarett wenig zu merken. Qualtinger konzentrierte sich auf vielbeachtete Lesungen aus Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“ und gelegentliche, oft skandalumwitterte Rezitationen aus Adolf Hitlers „Mein Kampf“.

Georg Kreisler war in die Bundesrepublik übersiedelt und schrieb dort deutlich mehr Chansons mit feinsinnig surrealen Anklängen als angriffige Kabarett-Songs.

Und Gerhard Bronner war auf viele seiner Ex-Kollegen böse und noch böser war er auf die „neuen Linken“.

Die schossen ja damals wie Fliegenpilze nicht nur aus den braunen Böden Deutschlands, sondern auch aus jenen des österreichischen Vaterlandes – so ab 1970/71, also mit einer kleinen Verspätung zu den deutschen 68ern.

Altmeister Bronners wöchentliche Ö3-Sendung „Schlager für Fortgeschrittene“ erhielt bald unter den linken Studenten und all denen, die dies noch werden wollten, den Beinamen „Schläge für Fortschrittliche“.

Denn er verdächtigte alle, die sich nur eine Handbreit links vom sozialdemokratischen Mainstream aufhielten, der Sympathie für den Terrorismus der RAF. Sogar sein Altkollege Kreisler musste sich einmal eine solch wenig schmeichelhafte Etikettierung gefallen lassen.

Kurz gesagt: Die Kabarett-Heroes unserer Kindheit und frühen Jugend waren mehr oder weniger abgetreten. Trotzdem kann man nicht sagen, dass die Kabarett-Szene öd und leer gewesen wäre – ganz im Gegenteil:

Nach dem Tod von Karl Farkas 1971 hatte Martin (eigentlich: Horst) Flossmann das Kabarett „Simpl“ übernommen und mit neuem Ensemble – Tamara Stadnikow, Edith Leyrer, Louis Strasser, Hans Harapat und Kurt Sobotka – erfolgreich weitergeführt.

Und 1971 gewann das aus dem Bühnenkabarett „Würfel“ hervorgegangene Fernsehkabarett „Lodynskis Flohmarkt Company“ die „Goldene Rose von Montreux“. Die Truppe – unter anderen mit Myriam Dreifuss, Felix Dvorak, Günter Tolar und Peter Lodynski – verwies damals immerhin die Boys von „Monty Python“ auf Platz zwei!!

„KEIFEN“ STATT UNTERRICHTEN

Was damals aber fehlte, war ein politisches Kabarett. Eines, das dem Zeitgeist entsprach und in satirischer Form das ausdrückte, was die damals Zwanzig- bis Dreißigjährigen wollten und fühlten.

Denn die politische Landschaft hatte sich seit Kurzem drastisch verändert. Kreiskys SPÖ-Sieg hatte 1970 vier Jahre ÖVP-Alleinregierung durchaus überraschend beendet. Bei einer nochmaligen Wahl im Jahr darauf errangen die Sozialdemokraten sogar die absolute Mehrheit.

Diesen Erfolg verdankten „die Roten“ in erster Linie den Frauen und den Jungen. Mit dem legendären Slogan „Gehen Sie ein Stück des Weges gemeinsam mit uns!“ hatten die SP-Wahlstrategen den Angehörigen bürgerlicher Schichten angedeutet:

„Ihr müsst keine Sozis werden – aber wenn ihr dieselben Reformen durchsetzen wollt wie wir, dann wählt uns bittschön diesmal!“

Die Veränderungspläne waren vielfältig.

Die Familienrechtsreform stellte endlich die Frau in der Ehe rechtlich dem Manne gleich. Bis dahin – und das klingt heute in der Tat gespenstisch – musste eine Frau, die arbeiten gehen wollte, ihren Ehemann um „Einwilligung“ bitten. Weiters sollte der Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Umständen entkriminalisiert werden. Beide Reformbestrebungen ließen viele Wählerinnen von den Schwarzen zu den Roten wechseln.

Für Jungwähler waren die angekündigte Verkürzung des Wehrdienstes auf sechs Monate und das In-Aussicht-Stellen eines Zivildienstes zwei attraktive „Wahlzuckerl“.

Den Studentinnen und Studenten kam das neu geplante Universitätsorganisationsgesetz (UOG) entgegen. Denn es sollte die „absolute Herrschaft“ der Professoren einschränken, indem es für den „Mittelbau“, also die Assistenten, und auch für die Studierenden Mitspracheinstrumente installierte.

All diese Pläne wurden tatsächlich innerhalb relativ kurzer Zeit umgesetzt. Was aber jahrzehntelang liegen blieb, war die von den Sozialdemokraten geplante Bildungsreform:

Denn für deren Realisierung braucht es laut Verfassung eine Zweidrittelmehrheit. Und für die Kombination aus Ganztagsschule und Gesamtschule ALLER 6- bis 14-Jährigen war und ist die ÖVP bis heute nicht zu gewinnen.

Aber zurück in die rosaroten Jahre:

Im Frühjahr 1974 zogen zwei ambitionierte Germanistikstudenten hinaus aus dem staubigen Halbdunkel der Hörsäle, um in Gottes freier Natur zu dichten und zu denken.

Die beiden waren Erich Demmer und Erwin Steinhauer.

Und ihr Ziel war es, ein aufmüpfiges Kabarettprogramm zu schreiben, wie es die Welt noch nicht gehört, geschweige denn gesehen hatte. Sie eilten nach Neustift zum Heurigen, wo die ersten Sonnenstrahlen die Gastgärten bereits erwärmten und der Spritzwein noch wohlfeil war. Bald nahmen die ersten bitterbösen Kabarett-Nummern Gestalt an.

Und als man sie sich gegenseitig vortrug, meinte Erwin:

„Ich weiß net. Vielleicht sollten wir doch einen Profi-Autor beiziehen.“

„Ich kenne da einen“, erwiderte Erich.

„Wen denn?“, fragte Erwin.

„Den Jesus! Und wir werden ab jetzt vielleicht seine Hawara!“

Einige Tage später las sich Wolfgang Teuschl mit Interesse das Vorgelegte durch und meinte daraufhin mit der gönnerhaften Art des Routiniers:

„Ja – da sind Sachen dabei, aus denen man schon was machen könnte!“

Freudestrahlend begab man sich im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis auf die Suche nach weiteren Bühnentalenten. Man fand sie in der aus Norwegen stammenden Pianistin Kari Brass, im Liedermacher Erich Bernhardt und in Alfred Rubatschek, der bereits Bühnenerfahrung bei der aufstrebenden Folk-Musikgruppe „Die Schmetterlinge“ gesammelt hatte. Sogleich setzte emsiges Proben ein.

NEIN.

STOPP.

Bevor die Proben beginnen konnten, gab es noch eine Intervention.

Erwins Vater klingelte zur Mittagszeit an einer Dichtertüre. Und nachdem der Poet verschlafen geöffnet hatte, verlor Herr Steinhauer keine Zeit mit barock anmutenden Einleitungsformulierungen, sondern kam gleich zur Sache:

„Bitte, Herr Teuschl, lassen S´ meinen Sohn in Ruh´! Er steht knapp vor Ende seines Doktoratsstudiums! Da hat er keine Zeit für andere Sachen.“

„Herr Steinhauer“, antwortete Teuschl nach einem kurzen Gähnen, „Ich habe Ihren Sohn eh in Ruh’ gelassen. Aber er sekkiert mich seit Wochen bis aufs Blut, dass ich in seine Kabarettgruppe miteinsteige. Und wissen Sie was, Herr Steinhauer?“

„Was, Herr Teuschl?“