Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

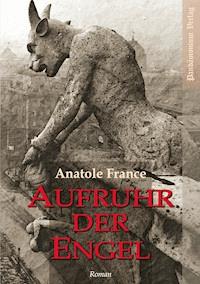

Sie sind wieder da. Viele Äonen nach dem ersten Fall Satans macht sich ein neues Heer von Engeln auf, um gegen den Gott des Alten Testaments zu rebellieren - diesmal mit eher ungewöhnlichen Waffen. Ein neuer Krieg steht bevor, der auch die Schöpfung zu gefährden droht. Doch die Macht und Anziehungskraft der Menschentöchter ist größer als vermutet und sorgt für allerlei Wirrungen. Im frivolen Paris des frühen 20. Jahrhunderts kommt es zu amourösen Eskapaden und mehrmals sogar zum blanken Verbrechen. Wie die Welt, in der wir leben, wirklich zur besten aller Welten werden kann, offenbart sich erst bei Satans glamourösem Auftritt. Anatole France (1844 - 1924) war ein bekannter französischer Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger. International bekannt wurden seine Romane Die Insel der Pinguine und Thaïs. In kirchlichen Kreisen jedoch munkelte man, er sei mit dem Teufel im Bunde; aus diesem Grund setzte der Vatikan sein Gesamtwerk auf die Liste der verbotenen Bücher. In seinem Roman Aufruhr der Engel kommen Freunde der dunklen Mächte und der kunstvollen Satire gleichermaßen auf ihre Kosten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aufruhr der Engel

Anatole France - Aufruhr der EngelKapitel I: Umreißt in wenigen Zeilen die Geschichte einer französischen Familie von 1789 bis auf den heutigen TagKapitel II: Enthält nützliche Informationen über eine Bibliothek, in der sich schon bald merkwürdige Dinge abspielen werdenKapitel III: In dem das Geheimnis beginntKapitel IV: Das uns in knapper und gedrängter Form an die Grenzen der realen Welt führtKapitel V: In dem alles merkwürdig anmutet, da alles seine Richtigkeit hatKapitel VI: In dem Vater Sariette seine verschollenen Schätze wiederentdecktKapitel VII: Von recht regem Interesse und mit einer moralischen Absicht, die meinen Lesern, wie ich hoffe, in hohem Maße zusagt, da sie sich in folgende kummervolle Frage kleiden lässt: «Mein Denken, wohin bist du mir entglitten?», denn es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass Denken ungesund ist und wahre Weisheit darin besteht, überhaupt nicht zu denkenKapitel VIII: Das von Liebe handelt, einem Thema, das uns stets Vergnügen bereitet, denn eine Erzählung ohne Liebe ist wie Fleisch ohne Senf: ein fades GerichtKapitel IX: In dem aufgezeigt wird, dass – wie ein alter griechischer Dichter sagte – «nichts süßer ist als Aphrodite die Goldene»Kapitel X: Das in seiner Gewagtheit die fantastischen Höhenflüge von Dante und Milton bei weitem übertrifftKapitel XI: Berichtet, wie der Engel, angetan mit den abgelegten Kleidern eines Selbstmörders, den jungen Maurice ohne himmlischen Schutz zurücklässtKapitel XII: In dem beschrieben wird, wie der Engel Mirar, als er den Bewohnern des Viertels an der Champs-Élysées Trost und Gnade spendet, eine Varietésängerin namens Bouchotte erblickt und sich in sie verliebtKapitel XIII: In dem wir den wunderschönen weiblichen Erzengel Zita beim Erörtern seiner erhabenen Pläne belauschen sowie einen Blick auf die Flügel Mirars erhaschen, die von Motten zerfressen in einem Küchenschrank lagernKapitel XIV: Zeigt uns den Cherub, wie er sich um das Wohl der Menschheit müht und schließt auf völlig ungewohnte Weise mit dem Wunderklang der FlöteKapitel XV: Das uns den jungen Maurice zeigt, wie er den Verlust seines Schutzengels sogar in den Armen seiner Geliebten bejammert, und in dem der Abbé Patouille sämtliche Gedanken an eine neue Rebellion der Engel als eitel und illusorisch zurückweistKapitel XVI: In dem Mira, die Seherin, Zéphyrine und die verhängnisvolle Amédée in die Handlung eingebracht werden, und in dem Euripides‘ Gedanke, dass Zeus diejenigen, die er vernichten will, erst in den Wahnsinn treibt, anhand des schrecklichen Beispiels von Monsieur Sariette dokumentiert wirdKapitel XVII: In dem wir erfahren, dass Sophar, ebenso gierig nach Gold wie Mammon, seine himmlische Wohnstatt nicht wohlwollender betrachtete als Frankreich, ein Land, gesegnet mit einer Sparkasse und Kreditinstituten, und in dem wir erneut erkennen, dass jemand, der so besessen ist von weltlichen Gütern, sich vor den negativen Auswirkungen jedweden Wandels fürchtetKapitel XVIII: In dem die Erzählung des Gärtners beginnt und in dessen Verlauf wir das Schicksal der Welt in einer Abhandlung sich entfalten sehen, deren Spektrum an Einblicken so vielfältig und großartig ist wie Bossuets Abhandlung über die Geschichte des Universums mager und trostlosKapitel XIX: Die Geschichte des Gärtners, FortsetzungKapitel XX: Die Geschichte des Gärtners, FortsetzungKapitel XXI: Die Geschichte des Gärtners, SchlussKapitel XXII: In dem uns das Innere eines Kramladens gezeigt wird und wir zusehen dürfen, wie Vater Guinardons schuldbeladenes Glück durch die Eifersucht einer liebeskranken Dame getrübt wirdKapitel XXIII: In dem uns gestattet ist, mit dem bewundernswerten Charakter Bouchottes vertraut zu werden, die sich aller Gewalt widersetzt und sich allein der Liebe hingibt. Danach möge keiner es wagen, den Verfasser einen Frauenfeind zu schimpfen.Kapitel XXIV: Enthält einen Bericht über die Wechselfälle des Lebens, die über den «Lukrez» des Priors de Vendôme hereinbrachenKapitel XXV: In dem Maurice seinem Engel wiederbegegnetKapitel XXVI: Das KonklaveKapitel XXVII: In dem wir miterleben dürfen, wie ein dunkles Geheimnis enthüllt wird, und lernen, weshalb Imperien so oft übereinander herfallen, wobei der Ruin sowohl den Siegern als auch den Besiegten zuteilwird; ferner darf der weise Leser (falls es einen solchen gibt – was ich bezweifle) über den bedeutungsvollen Ausspruch meditieren: «Ein Krieg ist eine Geschäftsangelegenheit.»Kapitel XXVIII: Der von einem schmerzlichen häuslichen Vorfall berichtetKapitel XXIX: In dem wir Zeuge sein dürfen, wie der menschgewordene Engel sich auch wie ein Mensch verhält, eines anderen Weib begehrt und seinen Freund betrügt. In diesem Kapitel beweist sich ferner das untadelige Verhalten des jungen d’Esparvieu.Kapitel XXX: In dem es um eine Frage der Ehre geht und dem Leser die Gelegenheit geboten wird, selbst darüber zu urteilen, ob die Erfahrung unserer Schwächen – wie Arcade es beteuert – uns zu besseren Männern und Frauen machtKapitel XXXI: In dem wir darüber entsetzt sein dürfen, wie bereitwillig ein aufrichtiger Mann von schüchternem und liebenswertem Wesen ein schreckliches Verbrechen begehen kannKapitel XXXII: Berichtet, wie Nectaires Flöte in der Taverne von Clodomir gehört wirdKapitel XXXIII: Wie ein furchtbares Verbrechen Paris in Angst und Schrecken versetztKapitel XXXIV: Handelt von Bouchottes und Maurices Verhaftung, vom Ungemach, das über die d’Esparvieusche Bibliothek hereinbrach und dem Aufbruch der EngelKapitel XXXV: In dem Satans großartiger Traum Gestalt annimmtImpressumAnatole France - Aufruhr der Engel

Roman

Aus dem Französischen übersetzt

von Oliver Fehn

www.pandaemonium-verlag.de

Kapitel I: Umreißt in wenigen Zeilen die Geschichte einer französischen Familie von 1789 bis auf den heutigen Tag

Unter dem Schatten von Saint-Sulpice erhebt sich zwischen einem grünen, moosbewachsenen Hof und einem schmalen Garten, in dem trotz der hohen, eng zusammenstehenden Gebäudeteile noch immer zwei große Kastanienbäume ihre kahlen Äste emporrecken, das dreistöckige Herrenhaus der Familie d’Esparvieu. Dort lebte zwischen 1825 und 1857 das bedeutendste Mitglied der Familie, Alexandre Bussart d’Esparvieu, Vizepräsident des Staatsrats zu Zeiten des Juliregiments, Mitglied der Akademie der moralischen und politischen Wissenschaften sowie Verfasser desEssays über die zivilen und religiösen Institutionen der Völker, einem drei Oktavbände umfassenden Werk, das leider unvollendet blieb.

Dieser ungewöhnliche Vordenker einer liberalen Monarchie gab sein aus Blut, Wohlstand und Ruhm bestehendes Erbe weiter an Fulgence-Adolphe Bussart d’Esparvieu, Senator des Zweiten Kaiserreichs, der sein Vermögen nicht nur dem Erwerb von Ländereien verdankte, auf denen später die Avenue de l‘Impératrice verlief, sondern auch einer bemerkenswerten Rede zugunsten der weltlichen Macht der Päpste.

Fulgence hatte drei Söhne. Der älteste, Marc-Alexandre, war der Armee beigetreten und machte dort eine glänzende Karriere: Er war ein guter Redner. Der zweite, Gaétan, bei dem sich keine spezielle Begabung feststellen ließ, lebte die meiste Zeit auf dem Land, ging jagen, züchtete Pferde und frönte der Musik und der Malerei. Der dritte, René, von Kind an für den Beruf des Richters ausersehen, legte sein Amt vorzeitig nieder, um bei den Ferry-Dekreten nicht Partei gegen die bestehende religiöse Ordnung ergreifen zu müssen. Später, als er in der Präsidentschaft des Monsieur Faillières eine Rückkehr zu den Tagen des Decius und des Diokletian erkannte, stellte er all sein Wissen und seinen Eifer in den Dienst der verfolgten Kirche.

Vom Konkordat des Jahres 1801 bis hin zu den letzten Jahren des Zweiten Kaiserreichs nahmen alle Esparvieus an der heiligen Messe teil, um ein gutes Beispiel abzugeben. Obgleich sie in der Tiefe ihres Herzens Skeptiker waren, betrachteten sie die Religion doch als Herrschaftsinstrument.

Marc und René waren die ersten ihres Geschlechts, die so etwas wie aufrichtige religiöse Hingabe an den Tag legten. Der General, als er noch ein Oberst war, hatte sein Regiment der Kathedrale Sacré Coeur anvertraut und übte seinen Glauben mit einer selbst für einen Soldaten bemerkenswerten Inbrunst aus, so wie wir ja wissen, dass die Tochter des Himmels, die Frömmigkeit, sich die Herzen der Generäle der Dritten Republik oft zur bevorzugten Wohnstatt erwählte.

Glaube ist immer im Wandel begriffen. Während der alten Ordnung fanden sich die Gläubigen unter dem gemeinen Volk, nicht aber bei der Aristokratie oder der gebildeten Mittelschicht. In der Zeit des Ersten Kaiserreichs war die gesamte Armee, vom ersten bis zum letzten Mann, völlig religionslos. Heute glaubt das gemeine Volk an gar nichts mehr. Die Mittelschicht wäre gerne gläubig, und manchmal gelingt es ihr, so wie es auch Marc und René d’Esparvieu gelang. Ihr Bruder Gaétan hingegen, der Edelmann vom Lande, brachte es nicht fertig, sich zu einem Glauben zu bekennen. Er war Agnostiker, was ein von neuzeitlichen Menschen gern gewählter Begriff ist, um die abscheuliche Bezeichnung Freidenker zu vermeiden. Er bekannte sich auch offen dazu, Agnostiker zu sein und handelte damit dem ratsamen Brauch zuwider, ein solches Geständnis besser für sich zu behalten.

Das Jahrhundert, in dem wir leben, kennt so viele Formen des Glaubens und Unglaubens, dass künftige Historiker ihre liebe Not haben werden, sich darin zurechtzufinden. Aber geht es uns denn besser, wenn wir versuchen, die religiöse Befindlichkeit zur Zeit des Symmachus oder des Ambrosius zu entwirren?

Als glühender Christ fühlte sich René d’Esparvieu dem liberalen Gedankengut, das seine Ahnen ihm als heiliges Erbe anvertraut hatten, zutiefst verpflichtet. Obgleich es seine Aufgabe war, sich einer atheistischen und jakobinischen Republik zu widersetzen, bezeichnete er sich immer noch als Republikaner. Und als er für die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Kirche eintrat, geschah dies im Namen der Freiheit.

Im Laufe der langen Debatten über die Trennung von Staat und Kirche und der Streitigkeiten über die Bestände fanden die Synoden der Bischöfe und die Versammlungen der Gläubigen in seinem Haus statt. Während die anerkanntesten Autoritäten von katholischer Seite – Prälaten, Generäle, Senatoren, Abgeordnete und Journalisten – im großen grünen Salon untergebracht wurden und jede anwesende Seele sich in sanfter Unterwerfung oder erzwungenem Gehorsam gen Rom wandte, und während Monsieur d’Esparvieu, den Ellbogen auf den marmornen Kaminsims gestützt, das bürgerliche dem kanonischen Recht gegenüberstellte und beredt gegen die Plünderung der Kirche Frankreichs protestierte, blickten zwei Gesichter aus einer anderen Zeit, regungslos und stumm, herab auf das Treiben unserer Tage; rechts vom Kamin, gemalt von David, sah man Romain Bussart, einen Gutshofbauern auf Esparvieu, hemdsärmelig und in Drillichhosen, von unflätigem Aussehen, aber nicht ohne einen Anflug von Schläue. Er hatte guten Grund zu lächeln: Der wohlhabende Mann legte, als er kirchlichen Grund und Boden erwarb, den Grundstein für den Reichtum der Familie. Zur Linken, gemalt von Gérard, sah man – die gesamte Kleidung herausgeputzt mit Orden – den Sohn des Bauern, Baron Émile Bussart d’Esparvieu, Präfekt zur Zeit des Kaiserreichs, Träger des Großen Siegels unter Karl dem Zehnten, gestorben 1837 als Vorsteher seiner Pfarrgemeinde, mit Couplets ausLa Pucelle auf den Lippen.

René d’Esparvieu heiratete 1888 Marie-Antoinette, die Tochter des Barons Coupelle, Schmiedemeister von Blainville (Haute Loire). Seit 1903 war Madame René d’Esparvieu Vorsitzende der Gemeinschaft christlicher Mütter. Diese perfekten Eheleute, die ihre älteste Tochter 1908 verheirateten, hatten damals noch drei Kinder im Haus – ein Mädchen und zwei Jungen.

Der jüngere von beiden, der sechsjährige Léon, hatte ein Zimmer neben seiner Mutter und seiner Schwester Berthe. Maurice, der ältere, wohnte in einem kleinen, aus zwei Räumen bestehenden Pavillon am Ende des Gartens. Der Knabe gelangte auf diese Weise zu einer Freiheit, die es ihm leicht machte, das Familienleben zu ertragen. Er war recht gutaussehend, dazu pfiffig, ohne sich allzu sehr verstellen zu müssen, und seinem verschwiegenen Lächeln, bei dem sich nur ein Mundwinkel nach oben bog, mangelte es nicht an Charme.

Mit 25 verfügte Maurice über die Weisheit des Predigers Salomo. Im Zweifel darüber, ob ein Mensch irgendeinen Nutzen von all den Mühen hat, die er unter der Sonne auf sich nimmt, brachte er sich selbst gar nicht erst in die Verlegenheit. Von frühester Kindheit an beschränkte sich das Interesse, das dieser junge Kandidat an der Arbeit zeigte, auf die Frage, wie man ihr am besten aus dem Weg gehen könne, und nur seiner beharrlichen Unwissenheit über die Lehre der École de Droit war es zu verdanken, dass er Doktor der Rechtswissenschaften und Anwalt am Berufungsgericht wurde.

Er plädierte nicht und praktizierte nie. Er verfügte über kein Wissen und hatte auch nicht das Verlangen, sich welches zu erwerben, was ganz und gar seinem Genie entsprach, dessen liebreizende Zerbrechlichkeit er niemals überstrapazieren wollte; glücklicherweise sagte sein Instinkt ihm, dass es besser sei, wenig zu verstehen als eine Menge misszuverstehen.

Wie der Abbé Patouille zu sagen pflegte, hatte Maurice vom Himmel die Vorzüge einer christlichen Erziehung mit auf den Weg bekommen. Von Kindheit an wurde ihm zu Hause anhand guter Beispiele vorgelebt, was Frömmigkeit bedeutet, und als er sich nach seinem Schulabschluss an der École de Droit einschrieb, empfand er die Weisheiten der Doktoren, die Tugenden der Beichtväter und die Standhaftigkeit der kirchlichen Nährmütter in seinem Umkreis als eine Art heimischen Herd. Als er zur Zeit der großen Kirchenverfolgung in Frankreich am sozialen und politischen Leben teilnehmen durfte, praktizierte er jugendlichen Katholizismus in all seinen Ausdrucksformen; er half seiner Gemeinde beim Aufbau von Barrikaden während der Zeit der Kirchenbestände, und zusammen mit seinen Gefährten ließ er die Pferde des Erzbischofs frei, nachdem er aus dessen Palast vertrieben worden war. Bei all jenen Gelegenheiten zeigte sich bei ihm nur ein gedämpfter Eifer; nie sah man ihn in den vorderen Reihen des Heldentrupps, wie er die Soldaten zu ruhmreichem Ungehorsam anstachelte oder Staatsvertreter mit Schmutz und Flüchen bewarf.

Er tat seine Pflicht, das war alles; und als er sich bei der großen Wallfahrt nach Lourdes im Jahre 1911 unter den Bahrenträgern hervortat, so darf man befürchten, dass dies nur geschah, um Madame de la Verdelière zu gefallen, die Männer mit Muskeln verehrte. Der Abbé Patouille, ein Freund der Familie und sehr bewandert, was die Kenntnis der menschlichen Seele betraf, wusste, dass Maurice nur auf sehr halbherzige Weise nach Märtyrertum strebte. Er machte ihm auf seine lauwarme Art Vorhaltungen, zog ihn am Ohr und schimpfte ihn einen schlimmen Finger. Maurice blieb dennoch gläubig.

Inmitten aller Zerstreuungen der Jugend blieb sein Glaube unbeschadet, da er ihn völlig zweitrangig behandelte. Nie hatte er auch nur ein einziges Dogma näher untersucht; ebenso wenig war er auch nur um ein paar Zoll tiefer in die herrschende Moral der Gesellschaftsschicht vorgedrungen, der er angehörte. Er nahm alles so, wie es kam. Auf diese Weise machte er in jeder Situation, die sich ihm bot, eine überaus respektable Figur, was ihm vermutlich nicht gelungen wäre, hätte er dazu geneigt, über die Grundlagen der Moral nachzusinnen. Er war reizbar und heißblütig und mit einem Ehrgefühl ausgestattet, das zu kultivieren er sich große Mühe gab. Er war weder eitel noch ehrgeizig. Wie den meisten Franzosen missfiel es ihm, sich von seinem Geld trennen zu müssen. Nie hätte er einer Frau etwas von sich gegeben, wenn sie nicht gewusst hätten, wie man ihn dazu bewegen kann. Er glaubte, die Frauen zu verachten; in Wahrheit aber verehrte er sie. Er gab seinen Gelüsten auf so natürliche Weise nach, dass er sich ihrer gar nicht bewusst war. Was die Leute nicht wussten, und er selbst am allerwenigsten, war, dass er – trotz des wilden Schimmers, der gelegentlich in seinen hübschen, hellbraunen Augen aufblitzte – ein warmes Herz hatte und zu Freundschaft fähig war. Ansonsten war er, im täglichen Umgang mit dem Leben, kein allzu verlässlicher Zeitgenosse.

Kapitel II: Enthält nützliche Informationen über eine Bibliothek, in der sich schon bald merkwürdige Dinge abspielen werden

In seinem Verlangen, sich den gesamten Kanon menschlichen Wissens zu eigen zu machen, und seinem Bestreben, der Welt ein sichtbares Symbol seines enzyklopädischen Genies zu hinterlassen, mit dem sich gleichzeitig seine monetären Quellen zur Schau stellen ließen, hatte Baron Alexandre d’Esparvieu eine Bibliothek eingerichtet, die aus 360.000 Bänden bestand, sowohl in gedruckter als auch in Manuskriptform, und zu einem großen Teil von den Benediktinern von Ligugé stammte.

Mithilfe einer speziellen Klausel in seinem Testament erlegte er den Erben die Pflicht auf, diese Bibliothek auch nach seinem Tod um allerlei Schriften zu erweitern, die ihnen auf den Gebieten der Natur-, Moral- und Politikwissenschaften sowie der Philosophie und der Religionswissenschaft beachtenswert erschienen.

Die Summen, die aus seinem Nachlass zu diesem Zweck verwendet werden sollten, hatte er festgelegt und seinen ältesten Sohn Fulgence-Adolphe zum Kassenwart bestellt. Fulgence-Adolphe kam den Wünschen seines dünkelhaften Vaters mit dem für einen Sohn angemessenen Respekt nach.

Nach seinem Tod blieb diese Bibliothek, die mehr als dem Vermögensanteil eines der Kinder entsprach, zwischen den drei Söhnen und zwei Töchtern des Senators unaufgeteilt, und René d’Esparvieu, dem das Haus in der Rue Garancière zufiel, wurde zum Hüter der wertvollen Sammlung. Seine beiden Schwestern, Madame Paulet de Saint-Fain und Madame Cuissart, forderten wiederholt, ein derart großes, aber unrentables Stück Erbe müsse zu Geld gemacht werden. René und Gaétan jedoch kauften die Anteile der beiden anderen Vermächtnisnehmer auf, und die Bibliothek war gerettet. René d’Esparvieu befleißigte sich sogar, neue Bände beizusteuern, wodurch er den Absichten ihres Gründers entsprach. Von Jahr zu Jahr jedoch verringerte er die Anzahl und Wichtigkeit der Neuanschaffungen mit der Begründung, die intellektuelle Schaffenskraft Europas sei im Abnehmen begriffen.

Dennoch bereicherte Gaétan aus den verfügbaren Geldmitteln die Bibliothek durch sowohl in Frankreich als auch im Ausland erschienene Werke, die er für gut erachtete, und es mangelte ihm nicht an Urteilsvermögen, auch wenn seine Brüder ihm nie auch nur ein Fünkchen davon zugestanden hätten. Dank dieses besonnenen und wissbegierigen Mannes blieb Alexandres Sammlung praktisch stets auf dem neuesten Stand. Auch heute noch gilt die d’Esparvieu-Bibliothek unter Theologen, Rechtswissenschaftlern und Historikern als eine der erlesensten Privatsammlungen in ganz Europa. Dort kann man das Gebiet der Physik, oder besser gesagt sämtliche Zweige der Physik studieren, so auch die Metaphysik, die alles umfasst, was zur Physik gehört, aber keinen speziellen Namen hat, so unmöglich es auch ist, mit einem Substantiv zu umschreiben, was keine Substanz hat, sondern nur ein Traum ist, eine Illusion. Hier kann man voll Bewunderung über den Schriften von Philosophen brüten, die sich der Aufklärung, Auflösung und Aufhebung des Absoluten verschrieben hatten, der Bestimmung des Unbestimmten und der Definition des Unendlichen.

Unter diesen Stapeln von Büchern und Broschüren sowohl geistlichen als auch weltlichen Inhalts findet man alles, sogar den neuesten und modischsten Pragmatismus. Es mag andere Bibliotheken geben, noch reichhaltiger bestückt mit Bänden ehrbaren Alters und erlauchter Herkunft, deren Geschmeidigkeit und sanfte Tönung ihre Berührung zum köstlichen Erlebnis macht; Bänden, die ein Vergoldungskünstler mit hauchzarten Fäden, Spitzenmustern, Blattwerk, Blumen, rätselhaften Symbolen und Wappen verzierte; Bänden, deren zarter Glanz dem Auge des Gelehrten schmeichelt. Und wieder andere Bibliotheken beherbergen vielleicht eine größere Anzahl von Manuskripten, illuminiert mit feinen und funkelnden Miniaturen von Künstlern aus Venedig, Flandern oder der Touraine. Wenn es jedoch um schöne und gut erhaltene geistliche wie auch weltliche Werkausgaben von Schriftstellern des Altertums und der Moderne geht, ist die d’Esparvieu-Bibliothek unübertroffen. Hier finden Sie alles, was uns aus der Antike überliefert ist; alle Kirchenväter, die Apologeten und Dekretalisten, alle Humanisten der Renaissance, alle Enzyklopädisten, die gesamte Welt der Philosophie und Wissenschaft. Daher auch die Bemerkung von Kardinal Merlin, als er sie mit seinem Besuch beehrte: «Es gibt keinen Menschen, dessen Geist auch nur annähernd so viel Wissen in sich aufnehmen kann, wie es sich auf jenen Regalen stapelt. Zum Glück macht das nichts aus.»

Monseigneur Cachepot, der während seiner Zeit als Hilfsgeistlicher in Paris dort oftmals arbeitete, pflegte zu sagen: «Hier findet sich der Stoff, aus dem sich viele Thomas von Aquins und viele Ariusse herstellen ließen, wenn der moderne Geist seine uralte Inbrunst für Gut und Böse nicht eingebüßt hätte.»

Es ist nicht zu leugnen, dass die Manuskripte den wertvolleren Teil dieser riesigen Sammlung darstellten. Bemerkenswert war zum Beispiel der unveröffentlichte Briefwechsel zwischen Gassendi, Pater Mersenne und Pascal, der ein neues Licht auf den Geist des 17. Jahrhunderts warf. Auch die Ausgaben der Hebräischen Bibel, des Talmud, der rabbinischen Auslegungen, gedruckt und in Manuskriptform, der aramäischen und samaritischen Texte, auf Schafleder und auf Schrifttafeln aus Maulbeerfeigenholz; kurzum, all jene antiken und wertvollen Abschriften, die der namhafte Moïse de Dina in Ägypten und Syrien sammelte und die Alexandre d‘Esparvieu zu einem geringen Preis erwarb, als der gelehrte Hebraist im Jahre 1836 verarmt und altersschwach in Paris verschied.

Die Esparvieu-Bibliothek erstreckte sich über das gesamte zweite Stockwerk des alten Hauses. Werke, von denen man glaubte, sie würden nur auf mäßiges Interesse stoßen, wie etwa einige Bücher über protestantische Exegese im 19. und 20. Jahrhundert, ein Geschenk von Monsieur Gaétan, wurden ohne Einband in die Vorhölle der oberen Regionen verbannt. Der Katalog samt seiner verschiedenen Ergänzungshefte umfasste nicht weniger als 18 Foliobände. Er war völlig auf dem neuesten Stand, und die Bibliothek befand sich in vorbildlicher Ordnung. Monsieur Julien Sariette, Archivar und Paläograph, der sich, arm und zurückgezogen, sein täglich Brot mit Unterricht verdiente, wurde 1895 auf Empfehlung des Bischofs von Agra Privatlehrer des jungen Maurice und fast unmittelbar danach Verwalter der Esparvieu-Bibliothek. Erfüllt von geschäftiger Tatkraft und hartnäckiger Geduld kategorisierte Monsieur Sariette sämtliche Glieder dieses riesigen Leibes persönlich. Das System, das er erfunden hatte und in die Tat umsetzte, war derart kompliziert, und die Etiketten, die er auf die Bücher klebte, bestanden aus derart vielen Groß- und Kleinbuchstaben, derart vielen arabischen und römischen Ziffern, Asterisken, dreifachen Asterisken, sowie aus den Zeichen, die in der Arithmetik für Potenzen und Wurzeln verwendet werden, dass ihr bloßes Studium mehr Zeit und Arbeit erfordert hätte als die vollkommene Beherrschung der Algebra, und da sich niemand fand, der Stunden geben wollte, war diese Zeit wohl nutzbringender angelegt, wenn man sie der Entdeckung des Gesetzes der Zahlen widmete anstatt der Entschlüsselung dieser kryptischen Symbolik. So blieb Monsieur Sariette der einzige, der dazu fähig war, sich seinen Weg durch die Untiefen seines Systems zu bahnen, und ohne seine Hilfe wäre es schier unmöglich gewesen, unter den 360.000 seiner Obhut übergebenen Bände ausgerechnet den zu finden, der gebraucht wurde. Dies war das Resultat seiner Mühen. Doch weit davon entfernt, sich darüber zu beklagen, verspürte er im Gegenteil eine lebhafte Befriedigung.

Monsieur Sariette liebte seine Bibliothek. Und seine Liebe zu ihr war von eifersüchtiger Art. Jeden Morgen um sieben Uhr erschien er, um an einem großen Mahagonischreibtisch zu katalogisieren. Seine handgeschriebenen Zettel füllten eine gewaltige Kiste neben ihm, überragt von einer Gipsbüste von Alexandre d’Esparvieu. Alexandre trug das Haar nach hinten gebürstet und hatte einen hochmütigen Gesichtsausdruck. Wie Chateaubriand trug er kleine, federartige Koteletten zur Schau. Seine Lippen waren geschürzt, seine Brust unbekleidet. Pünktlich um die Mittagsstunde brach Monsieur Sariette auf, um in einerCrèmerie in der düsteren und engen Rue des Canettes zu speisen. Sie war bekannt als die Crèmerie des Quatre Évêques und war einst der Lieblingsort von Baudelaire, Théodore de Banville, Charles Asselineau und eines gewissen spanischen Grande gewesen, der die Geheimnisse von Paris in die Sprache der Conquistadores übersetzte.

Die Enten, die so allerliebst auf dem Steindenkmal herumwatschelten, nach dem die Straße benannt war, pflegten Monsieur Sariette zu erkennen. Auf die Minute pünktlich um Viertel vor eins kehrte er zurück in seine Bibliothek, wo er bis sieben Uhr blieb. Dann begab er sich erneut insQuatre Évêques und setzte sich nieder zu seinem frugalen Mahl, dessen ruhmreiche Krönung die eingemachten Pflaumen waren. Jeden Tag nach dem Abendessen pflegte sein Busenfreund Monsieur Guinardon, allgemein bekannt als Vater Guinardon, ein Bühnenbildmaler und Gemälderestaurator, der meist für Kirchen tätig war, seine Mansarde in der Rue Princesse zu verlassen, um im Quatre Évêques seinen Kaffee und Likör zu trinken, und die beiden Freunde spielten eine Runde Domino.

Der alte Guinardon, der einem knorrigen Baum ähnelte, der noch voller Saft steckte, war älter als andere ihm in der Regel glauben wollten. Er hatte Chenavard noch gekannt. Seine Keuschheit war regelrecht grausam, und er verzichtete hartnäckig auf die Unreinheiten des Neo-Paganismus in der Sprache, die er als beängstigend obszön empfand. Er liebte es, zu reden. Monsieur Sariette war ein bereitwilliger Zuhörer. Guinardons Lieblingsthema war die Chapelle des Anges in Saint Sulpice, in der die Malereien von den Wänden blätterten und die er eines Tages restaurieren sollte; wann genau, das mochte Gott entscheiden, denn seit der Separation gehörten die Kirchen Gott allein, und niemand hätte die Verantwortung für auch nur die allernötigsten Reparaturen auf sich genommen. Der alte Guinardon jedoch verlangte keinen Lohn.

«Michael ist mein Schutzpatron», sagte er. «Und für die Heiligen Engel empfinde ich eine besondere Verehrung.»

Wenn sie ihr Dominospiel beendet hatten, machten sich Monsieur Sariette, sehr dünn und klein, und der alte Guinardon, stämmig wie eine Eiche, behaart wie ein Löwe und groß wie eine Christophorus-Statue, auf den Weg und liefen plaudernd Seite an Seite über den Place Saint Sulpice, egal ob es eine schöne oder stürmische Nacht war. Monsieur Sariette ging stets geradewegs nach Hause, sehr zum Bedauern des Malers, der eine Plaudertasche und ein Nachtschwärmer war.

Am nächsten Tag, wenn die Uhr sieben schlug, nahm Monsieur Sariette seinen Platz in der Bibliothek wieder ein und fuhr mit Katalogisieren fort. Sobald er jedoch an seinem Schreibtisch saß, pflegte er jedem, der eintrat, einen medusenhaften Blick zuzuwerfen, in der Befürchtung, es könne sich um jemand handeln, der ein Buch ausleihen wollte. Es waren nicht nur die Richter, Politiker und Prälaten, die er am liebsten zu Stein erstarren lassen hätte, wenn sie kamen, um sich mit einem Anflug von Autorität, der auf ihrer Vertrautheit mit dem Herrn des Hauses gründete, nach der Ausleihe eines Buches zu erkundigen. Auch mit Monsieur Gaétan, dem Mäzen der Bibliothek, hätte er dasselbe gern getan, wenn er nach irgendeinem heiteren oder skandalösen alten Buch verlangte, um sich damit einen verregneten Tag auf dem Lande zu versüßen. Und nicht anders wäre er gern mit Madame René d‘Esparvieu umgesprungen, wenn sie ein Buch suchte, aus dem sie ihren armen Kranken im Hospital vorlesen konnte, ja nicht einmal mit Monsieur René d’Esparvieu persönlich, der sich normalerweise mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch und einem Band von Dalloz begnügte. Die Ausleihe des kleinsten Büchleins schien ihm das Herz aus dem Leibe zu reißen. Um es selbst denjenigen verweigern zu können, die das unbestreitbarste Recht darauf hatten, dachte sich Monsieur Sariette unzählige, weit hergeholte oder fadenscheinige Flunkereien aus und schreckte nicht einmal davor zurück, sich selbst zum Kurator herabzusetzen oder seine eigene Umsicht in Frage zu stellen, indem er behauptete, dieses oder jenes Buch sei verlegt worden oder verlorengegangen, auch wenn er sich noch einen Augenblick zuvor genau dieses Werkes gebrüstet oder es an seinen Busen gedrückt hatte. Und war er dennoch einmal unwiderruflich dazu gezwungen, sich von einem Band zu trennen, so pflegte er ihn dem Kunden erst noch einige Male aus der Hand zu nehmen, bevor er ihn endlich freigab.

Stets quälte ihn die Vorstellung, eins der Objekte, die man seiner Obhut übergeben hatte, könne ihm verloren gehen. Als Hüter von 360.000 Bänden kannte er 360.000 Gründe, beunruhigt zu sein. Nachts wachte er manchmal schweißgebadet auf und stieß einen Angstschrei aus, da er geträumt hatte, er habe eine Lücke in einer der Bücherreihen seiner Regale entdeckt. Der Gedanke, einer der Bände könne nicht an seinem gewohnten Ort stehen, erschien ihm ungeheuerlich, unerhört, das Schmerzlichste, was es gab. Diese edle Raffgier erzürnte Monsieur René d’Esparvieu, der ihn, bar jeglichen Verständnisses für die Tugenden dieses Musterexemplars eines Bibliothekars, einen alten Fanatiker schimpfte. Monsieur Sariette wusste von jener Ungerechtigkeit nichts, doch um den Ruf seiner Unbescholtenheit zu wahren, hätte er noch dem grausamsten Ungemach getrotzt und jede Schmach oder Kränkung über sich ergehen lassen. Dank seiner Beharrlichkeit, seiner Umsicht und seines Eifers oder – um es in einem Wort zu sagen – seiner Liebe war der Esparvieu-Bibliothek während der sechzehn Jahre unter seiner Betreuung, die an jenem 9. September 2012 zu Ende gingen, kein einziger Schnipsel verlorengegangen.

Kapitel III: In dem das Geheimnis beginnt

An jenem Tag um sieben Uhr abends, nachdem er wie gewohnt alle von den Regalen entfernten Bücher zurückgestellt und sich vergewissert hatte, dass alles in guter Ordnung war, verließ er die Bibliothek, wobei er die Tür zweimal hinter sich verschloss. Gemäß seiner üblichen Gewohnheit speiste er in derCrèmerie des Quatre Évêques, las seine Zeitung, La Croix, und kehrte um zehn Uhr zurück in sein kleines Haus in der Rue du Regard. Der gute Mann hatte keine Sorgen und keine bösen Vorahnungen; sein Schlaf war friedlich. Am nächsten Morgen, auf die Minute genau um sieben Uhr, betrat er den kleinen Raum, der zur Bibliothek führte, legte nach alter Gewohnheit seinen Gehrock ab, tauschte ihn gegen einen alten, der sich in einem Schrank über seinem Waschtisch befand, und zog ihn an. Dann ging er in sein Arbeitszimmer, wo er seit sechzehn Jahren an sechs von sieben Tagen unter dem hochmütigen Blick von Alexandre d’Esparvieu katalogisierte. Danach beschloss er, einen Rundgang durch die verschiedenen Räume zu machen, wobei er mit dem ersten und größten begann, in dem sich theologische und religionswissenschaftliche Werke in riesigen Schränken befanden, deren Gesimse mit den bronzefarbenen Büsten von Dichtern und Rednern aus alter Zeit verziert waren.

Zwei gewaltige Globen, die Erde und Himmel repräsentierten, füllten die Fensterlaibungen. Doch schon bei seinem ersten Schritt in den Raum blieb Monsieur Sariette wie angewurzelt stehen, erstarrte förmlich, unschlüssig darüber, ob er seinen Augen trauen sollte oder nicht. Auf dem blauen Tischtuch über seinem Schreibpult sah er ringsum in wilder Unordnung verstreute Bücher, manche davon liegend, andere aufrecht stehend. Eine Reihe von Quarti stapelte sich zu einem schwankenden Turm. Zwei griechische Lexika, ineinander geschoben, bildeten ein Einzelwesen von noch monströserer Gestalt als die Menschenpaare des göttlichen Platon. Ein goldgerändertes Folio lag weit geöffnet da, drei seiner Seiten zu beschämenden Eselsohren eingeknickt. Nachdem er sich, nach einigen Momenten der Regungslosigkeit, wieder von seinem Erstaunen erholt hatte, trat der Bibliothekar an den Tisch, um inmitten des gewaltigen Chaos seine wertvollsten hebräischen, lateinischen und französischen Bibeln, das Unikat einer Talmud-Ausgabe, rabbinische Abhandlungen in gedruckter und Manuskriptform sowie etliche aramäische und samaritische Texte und Schriftrollen aus den Synagogen zu entdecken – kurz gesagt, die kostbarsten Relikte aus Israel verteilten sich auf lauter ungeordneten Stößen, klaffend und morsch.

Monsieur Sariette fand sich einem unerklärlichen Phänomen gegenüber, für das er jedoch nicht zögern würde, die Verantwortung zu übernehmen. Wie beruhigend doch die Vorstellung gewesen wäre, Monsieur Gaétan, der ein Mann völlig ohne Prinzipien war, habe auf dem ihm zugebilligten Recht bestanden, während seiner Parisaufenthalte nach Herzenslust in der Bibliothek zu stöbern. Doch Monsieur Gaétan war nach Italien verreist. Nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, bestand Monsieur Sariettes nächster Verdacht darin, Monsieur René d’Esparvieu habe die Bibliothek spät am Abend mithilfe der Schlüssel des Hausdieners Hippolyte betreten, der seit fünfundzwanzig Jahren für das zweite Stockwerk und die Dachkammern zuständig war. Monsieur René d’Esparvieu jedoch arbeitete nie in der Nacht und konnte auch kein Hebräisch lesen. Vielleicht, dachte Monsieur Sariette, hatte er ja irgendeinem Priester oder einem Mönch aus Jerusalem auf seiner Durchreise durch Paris Zugang zu diesem Raum gewährt; einem orientalischenSavant, der sich der Schriftauslegung hingab. Als nächstes fragte sich Monsieur Sariette, ob vielleicht der Abbé Patouille, der sowohl ein Forschergeist war als auch Eselsohren in Büchern zu hinterlassen pflegte, sich zufällig auf diese talmudischen und biblischen Texte gestürzt hatte, beflügelt von dem plötzlichen Verlangen, die Seele Sems zu erkunden. Einen Moment lang machte er sich sogar Gedanken darüber. ob womöglich Hippolyte, der alte Hausdiener, der seit einem halben Jahrhundert die Bibliothek fegte und kehrte, vergiftet vom Staub angehäuften Wissens, seiner Neugier nicht hatte Herr werden können und nachtsüber hier gewesen sei, sein Augenlicht und seinen Geist ruinierend, ja seine Seele verlierend, während er im Mondlicht über diesen undechriffrierbaren Symbolen brütete. Monsieur Sariette ging sogar so weit, zu mutmaßen, der junge Maurice habe auf dem Nachhauseweg von seinem Club oder irgendeinem Nationalistentreffen diese jüdischen Bände aus den Regalen gerissen, aus Hass auf den alten Jakob und seine modernen Nachkommen; denn dieser junge Familienspross war ein erklärter Antisemit und gab sich nur mit Juden ab, die ebenso antisemitisch waren wie er selbst. Diese Tatsache lockerte die Zügel seiner Phantasie in hohem Maße, doch Monsieur Sariettes Geist kam nicht zur Ruhe und irrte umher zwischen Spekulationen von wildester Verstiegenheit.

Darauf erpicht, die Wahrheit zu erfahren, rief der eifrige Bibliothekswächter den Hausdiener zu sich.

Hippolyte wusste von nichts. Auch der Mann in der Pförtnerloge konnte keine Aufschlüsse liefern. Keiner der Hausangestellten hatte etwas gehört. Monsieur Sariette ging hinunter ins Arbeitszimmer von Monsieur René d’Esparvieu, der ihn mit Nachtmütze und Morgenmantel empfing, sich seine Geschichte mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes anhörte, den eitles Getratsche nur langweilte, und ihn mit Worten abwies, denen ein grausamer Anflug von Mitleid innewohnte.

«Machen Sie sich keine Sorgen, mein guter Monsieur Sariette; seien Sie gewiss, dass die Bücher dort lagen, wo Sie sie letzte Nacht zurückgelassen haben.»

Monsieur Sariette wiederholte seine Nachforschungen noch einige Male, konnte aber nichts entdecken und geriet in eine solche Unruhe, dass ihn der Schlaf völlig verließ. Als er am nächsten Tag um sieben Uhr den Raum mit den Büsten und Globen betrat und alles in bester Ordnung vorfand, stieß er ein Seufzen der Erleichterung aus. Plötzlich aber begann sein Herz wie rasend zu hämmern. Auf dem Kaminsims sah er ein broschiertes Buch liegen, ein modernes Werk, und der aus Buchsbaum geschnitzte Brieföffner, den man verwendet hatte, um seine Seiten zu beschneiden, steckte noch zwischen den Blättern. Es handelte sich um eine Dissertation über die beiden parallelen Versionen des Buches Genesis – ein Werk, das Monsieur Sariette auf den Dachboden verbannt hatte, den es bis auf den heutigen Tag nicht verlassen hatte, da niemand in Monsieur d’Esparvieus Umkreis wissbegierig genug war, um zwischen beiden Teilen dieses ersten der heiligen Bücher zu unterscheiden, von denen einer auf polytheistische, der andere auf monotheistische Einflüsse zurückgeht. Dieses Buch trug den Aufkleber R > 3214-VIII/2. Und in Monsieur Sariette keimte die schmerzliche Erkenntnis auf, dass auch das wissenschaftlichste System der Nummerierung nicht dabei helfen konnte, ein Buch zu finden, wenn es nicht mehr an seinem Ort stand. Im darauffolgenden Monat fand sich auf besagtem Tisch tagtäglich ein Durcheinander aus Büchern. Griechische und lateinische Bände lagen unmittelbar neben hebräischen Werken. Monsieur Sariette fragte sich, ob diese nächtlichen Umtriebe womöglich das Werk von Übeltätern waren, die durchs Oberlicht einstiegen, um wertvolle und kostbare Bücher zu entwenden. Er konnte jedoch keine Spuren eines Einbruchs entdecken, und trotz minutiöser Nachforschungen wies auch nichts darauf hin, dass etwas fehlte. Eine schreckliche Angst ergriff Besitz von ihm, und er verstieg sich sogar zu der Frage, ob es möglich sei, dass ein Affe in der Nachbarschaft sich durch den Schornstein gleiten ließ, um danach die Rolle einer ins Studium vertieften Person zu mimen. Da er sein Wissen über die Gepflogenheiten dieser Tiergattung vor allem aus den Gemälden von Watteau und Chardin bezog, gelangte er zu dem Schluss, dass Affen im Nachahmen von Gesten sowie im Rollenspiel die Kunstfertigkeit eines Harlequin, Scaramouche, Zerlin oder eines Doktors der italienischen Komödie an den Tag legten; er stellte sich vor, wie sie Malerpalette und Pinsel zu bedienen wussten, wie sie Drogen in einem Mörser zerstießen oder neben einem Athanor die Seiten einer alten Abhandlung über Alchemie umblätterten. Und so kam es, dass er, als er eines unseligen Morgens einen riesigen Tintenklecks auf einem der Blätter des dritten Bandes der in blaues Saffianleder gebundenen und mit dem Wappen des Comte de Mirabeau verzierten mehrsprachigen Bibel entdeckte, nicht mehr daran zweifelte, dass ein Affe der Urheber all jener Schandtaten war. Dieser Affe hatte vermutlich so getan, als mache er sich Notizen und dabei das Tintenfass umgestoßen. Es musste sich um einen Affen handeln, der einem gelehrten Professor gehörte.

Von dieser Vorstellung erfüllt, studierte Monsieur Sariette eingehend die Topografie des Stadtviertels, um zunächst einmal die Häusergruppe auszukundschaften, in der sich das Esparvieu-Haus befand. Dann besuchte er die vier umliegenden Straßen, klingelte an jeder Tür und fragte, ob in dem Haus ein Affe gehalten werde. Er erkundigte sich bei Pförtnern und ihren Frauen, bei Wäscherinnen, Dienern, einem Schuster, einem Gemüsehändler, einem Glaser, bei Verkäufern in Buchhandlungen, einem Priester, einem Buchbinder, zwei Schutzleuten und bei Kindern, und lernte auf diese Weise die charakterlichen Unterschiede und die Vielfalt an Temperamenten kennen, die bei ein und demselben Volke vorkommen können. Denn die Antworten, die er bekam, waren ihrer Natur nach völlig verschieden: Manche waren grob, manche waren freundlich; da gab es die ungeschliffenen und die geschliffenen, die weitschweifigen und die unvermittelten, die kurz angebundenen und sogar die schweigenden. Von dem Tier jedoch, nach dem er suchte, bekam er weder etwas zu sehen noch zu hören – bis unter dem Torbogen eines alten Hauses in der Rue Servandoni ein kleines, rothaariges Mädchen mit Sommersprossen, das die Tür bewachte, ihn plötzlich ansprach:

«Hier ist Monsieur Ordonneaus Affe. Wollen Sie ihn sich ansehen?»

Ohne ein weiteres Wort geleitete sie den alten Mann zu einem Stall am anderen Ende des Hofes. Dort saß auf einigen stinkenden Strohballen und alten Kleiderbündeln ein junger Makake mit einer Kette um den Bauch und zitterte. Er war nicht größer als ein fünf Jahre altes Kind. Sein ärgerliches Gesicht, seine zerfurchten Brauen und seine dünnen Lippen zeugten allesamt von tödlicher Langeweile. Er fixierte den Besucher mit einem stillen, lebhaften Blick seiner gelben Augen. Dann griff er mit seiner kleinen, trockenen Hand nach einer Karotte, führte sie zum Mund und schleuderte sie unverzüglich von sich. Nachdem er die Neuankömmlinge einen Moment lang betrachtet hatte, wandte der ins Exil Verbannte seinen Kopf ab, als würde er von der Menschheit oder vom Leben nichts weiter erwarten. Zusammengekauert, ein Knie in der Hand, machte er keine weitere Bewegung; von Zeit zu Zeit jedoch erschütterte ein Husten seine Brust.

«Das ist Edgar», sagte das kleine Mädchen. «Er ist zu verkaufen, wissen Sie.»

Der alte Bücherfreund jedoch, der bewaffnet mit Zorn und Verbitterung hierhergekommen war und gemeint hatte, auf einen zynischen Feind zu stoßen, ein bösartiges Ungeheuer, auf das Gegenteil eines Bibliophilen, blieb auf der Stelle stehen, überrascht, betroffen und bestürzt angesichts dieser kleinen Kreatur bar jeglicher Stärke, Freude oder Hoffnung.

Seinen Irrtum einsehend, betrübt über das fast menschliche Gesicht, das auf Grund von Leid und Kummer noch menschlicher wirkte, murmelte er «Tut mir leid» und neigte das Haupt.

Kapitel IV: Das uns in knapper und gedrängter Form an die Grenzen der realen Welt führt

Zwei Monate verstrichen; der häusliche Aufruhr legte sich nicht, und Monsieur Sariettes Verdacht richtete sich nun auf die Freimaurer. Die Zeitungen, die er las, waren voll mit ihren Verbrechen. Der Abbé Patouille traute ihnen die schlimmsten Untaten zu und glaubte, sie seien mit den Juden im Bund und führten einen völligen Umsturz des Christentums im Schilde.

Nun, da sie den Zenit ihrer Macht erreicht hatten, übten sie einen maßgeblichen Einfluss in allen wichtigen Staatsressorts aus und regierten die Parlamente; fünf von ihnen waren Mitglieder des Ministeriums, und die Élysée war voll mit ihnen. Nachdem sie vor einiger Zeit einen Präsidenten der Republik ermordet hatten, weil er ein Patriot war, entledigten sie sich nun der Komplizen und Zeugen ihres abscheulichen Verbrechens. Kaum ein Tag verstrich, an dem Paris nicht zum Schauplatz eines mysteriösen Mordes wurde, den sie in ihren Logen ausgeheckt hatten. Das waren Tatsachen, an denen es nichts zu zweifeln gab. Auf welche Weise mochten sie in die Bibliothek gelangt sein? Monsieur Sariette fiel keine Lösung ein. Und was war der Auftrag, den sie hier auszuführen gedachten? Warum vergriffen sie sich an heiligen Antiquitäten und den Urquellen der Kirche? Was für unheilige Pläne schmiedeten sie? Ein mächtiger Schatten hing über diesen schrecklichen Unternehmungen. Der katholische Archivar, der sich den Blicken der Söhne Hirams ausgesetzt fühlte, geriet in Panik und wurde krank.

Kaum genesen, beschloss er, die Nacht an dem Ort zu verbringen, wo diese schrecklichen Geheimaktionen stattfanden, um die durchtriebenen und gefährlichen Besucher auf frischer Tat zu ertappen. Es war ein Unterfangen, das all seinen spärlichen Mut erforderte. Als ein Mann von zartem Körperbau und nervöser Wesensart neigte Monsieur Sariette naturgemäß zur Furchtsamkeit. Am achten Januar um neun Uhr abends, als die Stadt unter einem Wirbelsturm aus Schnee schlummerte, schürte er in dem Raum mit den Büsten der alten Dichter und Philosophen ein warmes Feuer und machte es sich in einem Lehnstuhl in der Kaminecke bequem, eine Wolldecke über den Knien. Auf einem Schränkchen in Reichweite seiner Hand befanden sich eine Lampe, ein Kessel schwarzer Kaffee und ein Revolver, den er sich von dem jungen Maurice ausgeliehen hatte. Er versuchte, seine ZeitungLa Croix zu lesen, aber die Buchstaben tanzten vor seinen Augen. Und so starrte er nur geradeaus, sah nichts als die Schatten, hörte nichts als den Wind, und schlief ein.

Als er erwachte, war das Feuer ausgegangen, die Lampe erloschen, nur ein beißender Geruch hing noch im Raum. Ringsum jedoch war die Dunkelheit erfüllt von einem milchigen Glanz und phosphoreszierenden Lichtern. Er glaubte, auf dem Tisch etwas umherwallen zu sehen. Kälte und Grauen fuhren ihm bis ins Mark, doch gestützt von einer Entschlossenheit, die stärker war als jede Angst, erhob er sich, begab sich zum Tisch und streckte die Hände auf dem Tischtuch aus. Er sah nichts; selbst die Lichter verblassten, doch unter seinen Fingern spürte er ein weit geöffnetes Folio; er versuchte, es zu schließen, doch das Buch widersetzte sich, hüpfte hoch und versetzte dem unvorsichtigen Bibliothekar drei Schläge auf den Schädel.

Monsieur Sariette fiel in Ohnmacht …

Von diesem Tag an überstürzten sich die Dinge. Bücher verließen ihre angestammten Regale in größerer Zahl als je zuvor, und manchmal war es nicht möglich, sie zurückzustellen; sie verschwanden. Jeden Tag entdeckte Monsieur Sariette neue Verluste. Die Bollandisten waren nun ein unvollständiges Werk, dreißig Bände Exegese fehlten. Er selbst war nicht mehr zu erkennen. Sein Gesicht war auf Faustgröße geschrumpft und gelb wie eine Zitrone, sein Hals war lang geworden und völlig aus der Proportion geraten, seine Schultern eingefallen, und die Kleider hingen ihm am Leib wie an einem Holzbalken. Er aß nichts mehr, und in derCrèmerie des Quatre Évêques saß er mit ausdruckslosen Augen und geneigtem Haupt und starrte nur unverwandt und abwesend auf die Untertasse, wo seine eingemachten Pflaumen in einer trüben Soße vor sich hintrieben. Er hörte nicht zu, als der alte Guinardon ihm berichtete, dass er nun endlich mit der Restauration der Gemälde von Delacroix in St. Sulpice begonnen habe.

Als Monsieur René d’Esparvieu die beunruhigende Kunde des unseligen Verwalters zu Ohren kam, bemerkte er lakonisch: «Diese Bücher sind nur falsch abgelegt worden, nicht verloren gegangen; sehen Sie noch einmal genau nach, Monsieur Sariette, dann werden Sie sie auch finden.»

Und hinter dem Rücken des alten Mannes flüsterte er:

«Um den alten Sariette steht es gar nicht gut.»

«Ich glaube», erwiderte der Abbé Patouille, «er verliert allmählich den Verstand.»

Kapitel V: In dem alles merkwürdig anmutet, da alles seine Richtigkeit hat

Die Kapelle zu den Heiligen Engeln – rechterhand gelegen, wenn man die Kirche zu St. Sulpice betritt – stand verborgen hinter einem Brettergerüst. Der Abbé Patouille, Monsieur Gaétan, sein Neffe Maurice und Monsieur Sariette traten im Gänsemarsch durch die niedrige, in die Holzwand eingelassene Tür und fanden den alten Guinardon ganz oben auf seiner Leiter vor dem Heliodorus. Der alte Künstler, umgeben von allerlei Werkzeugen und Materialien, füllte den Spalt, der den Hohepriester Onias in zwei Hälften teilte, mit einer weißen Paste. Paul Baudrys Lieblingsmodell Zéphyrine, die ihr goldenes Haar und ihre glänzenden Schultern so vielen Magdalenen, Margareten, Sylphen und Nixen geliehen hatte, und von der es heißt, sie sei die Geliebte des Kaisers Napoleon III gewesen, stand am Fuß der Leiter, mit wirren Locken, ausgezehrten Wangen und trüben Augen, älter als der alte Guinardon, dessen Leben sie seit mehr als einem halben Jahrhundert teilte. Sie hatte dem Maler sein Mittagessen in einem Korb gebracht.

Obwohl die schrägen Sonnenstrahlen grau und kalt durch das bleiverkleidete und mit Eisenstäben vergitterte Fenster fielen, leuchteten Delacroix‘ Farben in strahlender Pracht, und das Rosa auf den Wangen der Menschen und Engel brachte in seiner strahlenden Schönheit das rötliche Antlitz des alten Guinardon zum Erblassen, der, gestützt an einen der Tempelpfeiler, nach zusätzlichem Halt suchte. Diese Fresken der Kapelle zu den Heiligen Engeln, anfangs oft Zielscheibe von Spott und Schmähungen, sind heute in Unsterblichkeit vereint mit den Meisterwerken von Rubens und Tintoretto. Der alte Guinardon, bärtig und langhaarig, sah aus wie der Vater der Zeit, der die Werke des menschlichen Genies zunichtemacht. Von Angst erfüllt, sprach Gaétan ihn an:

«Vorsicht, Monsieur Guinardon, Vorsicht. Kratzen Sie nicht zu viel ab.»

Der Maler beruhigte ihn.

«Keine Angst, Monsieur Gaétan. Ich male nicht in diesem Stil. Meine Kunst ist von höherer Art. Ich arbeite nach Art von Cimabue, Giotto und Beato Angelico, nicht im Stil von Delacroix. Diese Fläche hier ist viel zu überladen mit Gegensätzen und Kontrasten, um von wirklich heiliger Wirkung zu sein. Es stimmt zwar, dass Chenavard gesagt hat, das Christentum liebe das Pittoreske, aber Chenavard war ein Halunke, ohne Glauben und Prinzipien – ein Ungläubiger … Sehen Sie, Monsieur d’Esparvieu, ich fülle den Riss, ich erneuere die abbröckelnden Farbschichten. Das ist alles … der Schaden, der auf Grund der absinkenden Mauer entstanden ist, oder vermutlich eher als Folge einer seismischen Erschütterung, beschränkt sich auf sehr kleinen Raum. Dieses Gemälde aus Öl und Wachs, das auf trockenen Grund aufgetragen wurde, ist robuster als man denken möchte.